1. Introducción

La mora (Rubus glaucus Benth) es una fruta que pertenece a las rosáceas. Se caracteriza por: ser perenne, arbustiva, de tallo rastrero o semierguidos. El fruto es un agregado de drupas, cada uno con semilla en su interior. La planta presenta floración y fructificación permanente y se adapta a alturas que van de 1200 a 3500 m, con temperaturas de 16°C A 18°C, humedad del ambiente de 70 a 80% y precipitación de 1.200 a 1.700 mm anuales (Sánchez-Morales, Villares-Jibaja, Niño-Ruiz & Ruilova, 2018). Las propiedades nutricionales de la mora son: su bajo valor calórico, rica en vitaminas C, fibra, hierro y calicio, al igual que en taninos, ácidos orgánicos y antocianos (Ronald et al, 2004, citado por Usca, 2011).

La mora se cultiva en muchas partes del mundo, y en América los países más representativos, son: Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Salvador (Dotor-Robayo et al., 2016). Aunque la planta Rubus glaucus Benth, popularmente conocida como mora de castilla, es la más cultivada en Colombia, por su óptimo desarrollo y menor exigencia de mantenimiento, se han desarrollado otras variedades de la mora en otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, se siembra la mora vino o mora uva (vino Rubus sp) con espinas y sin espinas, que es una mora criolla, adicionalmente se cultiva un tipo de mora híbrida denominada Brazos y sus características la hacen superior a la criolla (Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 2014). Asimismo, en Ecuador se creó una nueva variedad de mora, Iniap Andimora, caracterizada por no tener espinas, facilidad para la recolección, más dulce y es superior en cuanto a las ventajas de almacenamiento (Llerena, Samaniego, Ramos & Brito, 2014).

La cadena productiva de la mora conlleva las etapas de: preparación del material vegetal, preparación del terreno, siembra, manejo y sostenimiento del cultivo, cosecha y comercialización, y agroindustria (Miranda-Lasprilla, 2011).

En Colombia, la producción de frutas registra una de las más altas tasas de crecimiento productivo en los últimos años. Aquellas frutas como: mora, guayaba y lulo, que están destinadas a la producción de jugos, alcanzan un 12% del total de la producción nacional, según la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica (2014). Las causas del aumento de la productividad de las frutas colombianas, está en factores como: la presencia de nichos apropiados para los cultivos, el valor nutricional y medicinal de los productos, así como también en la calidad de los suelos donde se cultivan (Miranda-Lasprilla, 2011).

El cultivo de la mora en Colombia, se realiza en forma artesanal por pequeños y medianos agricultores (Grijalba-Rativa, Calderón-Medellín & Pérez-Trujillo, 2010). En 2011, alcanzó una extensión de 11673 Ha, con una producción de 94.303 Tn al año. Se espera para el año 2026, un incremento equivalente a 20 631 ha, considerándose un cultivo promisorio para la exportación (Ayala, Valenzuela & Bohorquéz, 2013). Los departamentos donde se registran los mayores cultivos de mora, son: Cundinamarca, Santander, Valle, Caldas, Antioquia, Huila, Tolima, Boyacá, Nariño y Norte de Santander.

En Norte de Santander (NS), departamento donde se ubica el municipio de Pamplona, en 2008, se reportaban 5234 Ha de frutales, que generaban 9 Tn/Ha de mora, cifras que están muy por debajo del promedio nacional (Asohofrucol, 2008). En Pamplona Existe una asociación que agrupa a los principales cultivadores, denominada ASPRI, constituida por 37 productores de mora. En vista de la importancia de este cultivo para el municipio, se hace necesario identificar los obstáculos en el proceso productivo, para establecer cambios integrales que fortalezcan la cadena productiva de la mora. En este sentido, se realizó un diagnóstico participativo con el propósito de identificar aquellos factores de cambio que requiere la cadena, en aspectos como: la investigación agrícola, las buenas prácticas y el manejo de poscosecha.

2. Materiales y métodos

2.1 Ubicación del proyecto

El diagnóstico rural participativo, se realizó en la zona rural del municipio de Pamplona, Colombia. Pamplona está ubicada en el suroccidente del departamento de Norte de Santander, se encuentra a una distancia de 75 km de la capital del departamento, y posee una superficie de 318 km2, equivalentes al 1,4% del total departamental. El clima oscila entre 12,4 y 16,9 ºC. Además, se presentan dos períodos: uno de mayor temperatura que comprende los meses de marzo a noviembre, y otro de menor temperatura, entre diciembre y febrero (Gobernación Norte de Santander, 2016).

2.2 Diseño metodológico

El trabajo se adelantó bajo un enfoque mixto de tipo descriptivo (Zuluaga-Duque, 2017), donde se analizan tres variables: Investigación agrícola, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y manejo de poscosecha. El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes fases:

Revisión documental y construcción del marco referencial.

Diseño de formatos para la recolección de información y revisión de expertos. De acuerdo a las variables seleccionadas, se escogieron los instrumentos requeridos para la recolección de información. Estos documentos se validaron por dos expertos en investigación agropecuaria, del Ministerio de Agricultura y de la Universidad de Pamplona.

Aplicación de instrumentos. Se encuestaron 20 productores, integrantes de la Asociación de Productores, Transformadores y Comercializadores Rurales Integrados (Aspri), del municipio de Pamplona. Además, se aplicó una entrevista a 2 expertos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y de la Secretaría de Desarrollo del municipio, y se visitó el área sembrada para corroborar los resultados.

Análisis de información. Se empleó el software SPSS para el análisis estadístico de frecuencias, de las 3 variables cuantitativas. Además, se usó el software Atlas Ti, para la revisión cualitativa de las entrevistas. Los resultados encontrados permitieron evidenciar las fortalezas al igual que los puntos críticos de la cadena productiva de la mora.

3. Resultados y discusión

3.1 Encuestas y entrevistas

En cuanto a la investigación agrícola, que hace referencia a: la variedad cultivada, mejora genética, valor nutricional y valor medicinal, se evidenció que la mayoría de los agricultores (45%), concentra su producción en la variedad mora de Castilla, por su fácil adaptación y alto rendimiento. Otros cultivadores se han concentrado en la nueva variedad mora uva (10%). Asimismo, el 40% de los productores encuestados, considera que las mejoras genéticas pueden redundar en mayor productividad, y que el producto es rico en valor nutricional y medicinal, ver tabla 1.

En este sentido, Kessel-Domini (2012), afirma que el mejoramiento genético de los cultivos permite obtener variedades más resistentes al clima y a las enfermedades, al igual que mejora en el color y sabor y valores nutricionales, lo que redunda en un producto de calidad. Estas variedades mejoradas tienen mayor probabilidad de ser comercializadas para su utilización en la industria de alimentos, ya sean estos frescos o procesados (Trujillo-Navarro, 2018).

Las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, se establecieron a partir de lo recomendado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA (2016). En este caso, se constataron indicadores medios y altos en: los cultivadores cuentan con espacios adecuados para la siembra y recolección; el análisis del suelo se hace con asesoría de un técnico agropecuario; cuentan con quebradas donde pueden tomar el agua muy cerca del lugar donde siembran. Igualmente, realizan control de maleza ya sea con azadón o guadaña. Además, realizan la práctica de control de insectos y de hongos, y, aunque aplican abonos orgánicos, estos no son abonos certificados. Estas prácticas, en su conjunto, permiten mantener un producto de calidad, ver figura 1.

En la tabla 2 se presentan los indicadores con bajo valor, y por tanto se consideran puntos críticos en la cadena productiva de la mora.

Los resultados de la tabla 2 indican que el 85% de los agricultores no realiza análisis de agua, lo que es inadecuado según la normatividad del ICA (2016). Es recomendable hacer estudios sobre la cantidad de minerales que se encuentran en el agua, y estos estudios deben realizarse en periodos anuales, para evitar contaminar los cultivos con residuos químicos o biológicos (Ortiz-Villota, Romero-Morales & Mesa-Rodríguez, 2018).

Actualmente, el 95% de los productores realizan riego por aspersión para disminuir costos. Sin embargo, lo recomendado es el riego por goteo que evita la erosión del suelo y el ataque de hongos, mejorando a la vez la calidad y el rendimiento del producto (ICA, 2016). Otro aspecto es la afectación que causa el invierno, por el exceso de lluvia, debido a que hay mayor propagación de las enfermedades generadas por patógenos (Manzo-Sánchez et al., 2014). Sin embargo, esta afectación está relacionada con la deficiencia en los procesos de podas, amarres y tutorados al igual que con la falta de drenajes dentro del cultivo (Moreno-Medina, Casierra-Posada & Blanke, 2016).

Es trascendental la desinfección de herramientas ya que solo el 35% de los agricultores las realizan en forma eficiente. Según los encuestados, las podas se realizan de forma diversa, pero no se hace de manera técnica y a los residuos de las podas no se les da la disposición adecuada. Para separar los cultivos, un 65% de los productores utilizan distancias de siembra de 2 X 2 m., cuando lo recomendable son distancias de 3 metros entre hileras y 2 entre plantas. Esto último mejora la aireación del cultivo y reduce el ataque de plagas, evitando el uso de pesticidas (Grijalba-Rativa et al., 2010).

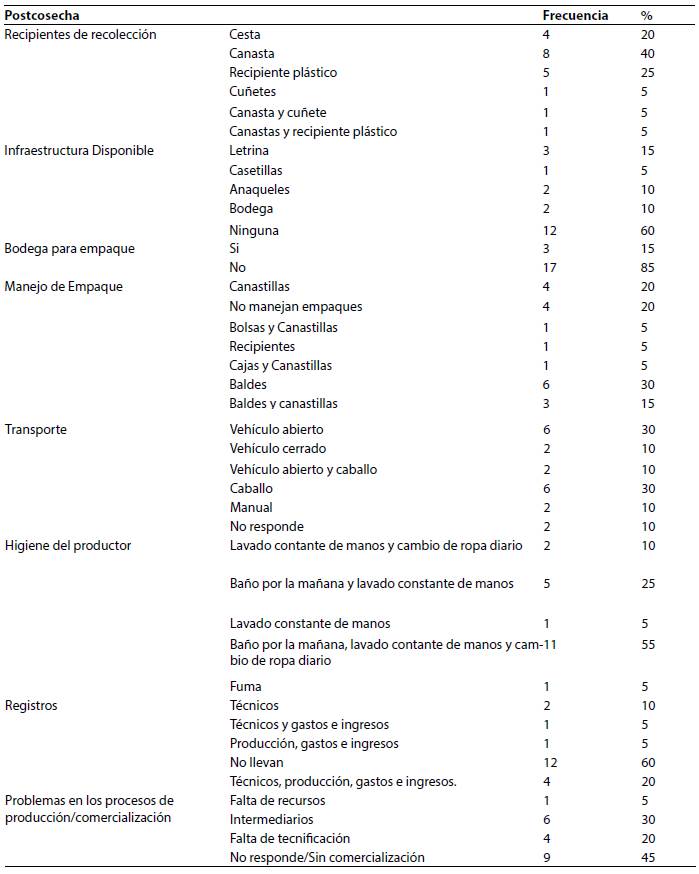

En cuanto a la variable postcosecha, los indicadores demuestran puntos críticos en todos los aspectos investigados. No se cuenta con infraestructura adecuada para la recolección y empaque de la fruta, ni tampoco con los medios de transporte que se requieren. Adicionalmente, en el proceso de recolección no se usan recipientes ni bolsas de acuerdo a las normas técnicas. Además, la carencia de normas contables y administrativas impide tener información sobre la rentabilidad del cultivo, ver Tabla 3.

La entrevista a expertos se analizó en 3 categorías: características de la cadena productiva; fortalezas y oportunidades; y debilidades del sector. En cuanto a la investigación agrícola, se encontró que no se han buscado alternativas que permitan mejorar genética, nutricional y medicinalmente los cultivos. Los expertos sugieren fortalecer las ventajas nutricionales de la mora, para darle valor agregado y para impulsar su transformación industrial, ya sea en presentaciones tradicionales -p.ej. mermeladas, pulpas y jugos-, o en innovaciones para el sector de alimentos. Para lograrlo, se puede aprovechar la existencia de espacios para aumentar la cantidad de siembra del cultivo y fortalecer las ventajas del producto, con la aplicación de caldos nutricionales orgánicos.

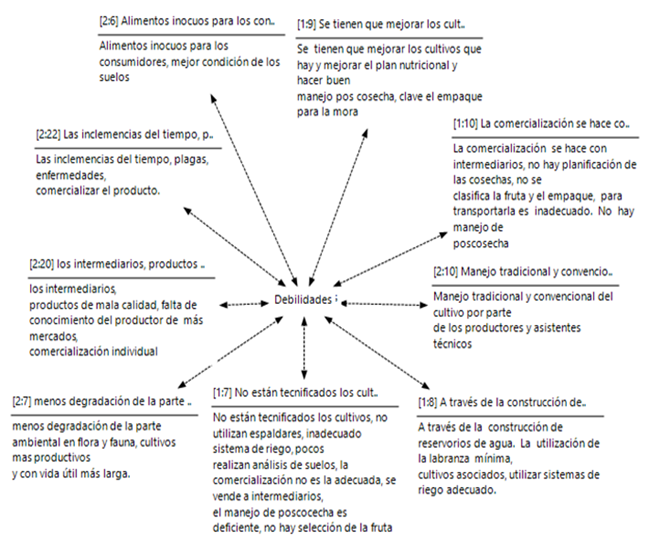

Respecto a las BPA, los expertos entrevistados no coinciden con los productores en que los cultivos se realicen cumpliendo los estándares de agricultura verde u orgánica. Aunque se hacen esfuerzos por lograrlo, no se están llevando a cabo con los requerimientos técnicos establecidos para que sea un producto totalmente orgánico. En cuanto a los puntos críticos de las prácticas agrícolas, productores y expertos son conscientes de las dificultades existentes y de la falta de planes de mejoramiento para ejecutar en el corto o mediano plazo. Sobre el tema de postcosecha, existe acuerdo en que el procedimiento de recolección, selección y empaque se realiza en forma tradicional y no cumple con las normas técnicas. Asimismo, hay concenso en que la existencia de intermediarios disminuye las ganancias (Ver Figura 2).

En vista de lo anterior, para fortalecer los puntos críticos que existen actualmente en la cadena productiva de la mora, se requieren cambios en los procesos de productividad. Entre ellos se tienen: fortalecer la asociatividad, cualificarse en los procesos de comercialización, así como fortalecer el producto desde la genética y la producción orgánica (Ver Figura 3).

En cuanto a la asociación, se requiere aumentar el número de socios para tener suficiente cantidad de producto al momento de comercializar y crear alianzas estratégicas, que les permita realizar ventas a gran escala. También es importante diversificar la producción para atender diferentes segmentos de mercado e impulsar la venta directa, eliminando el intermediario, como lo indica la investigación de López-Posada y Pachón-Ariza (2017). El aumento de la productividad y la competitividad requiere mejoras en la calidad del producto con la tecnificación, y crear reservorios y drenaje para el manejo adecuado del agua, evitando su desperdicio.

3.2 Discusión

Los resultados anteriores coinciden con los hallazgos de Bonilla y Parada (2018), quienes en un estudio de mercado de la cadena productiva de la mora en Pamplona, encontraron: baja rentabilidad, comercialización deficiente y el no poseer los medios necesarios para tecnificar la producción. Esto último se debe a problemas en los cultivos, como: ataque de plagas, no se podan ni se tutoran, les falta tecnificación y riego, altos costos de producción, dependencia de las épocas de lluvia, precios inestables, dificultad para comercializar y explotación marginal (Corpoica, 2014). Igualmente, el sector requiere: diversificación de la variedad, mejoras en la calidad genética del material de siembra, control de las condiciones fitosanitarias, aumentar el valor nutricional y medicinal de la fruta (Grijalba-Rativa et al., 2010).

En cuanto al mejoramiento genético, Rodríguez-Barona, Giraldo y Zuluaga (2015), afirman que al adicionar microorganismos probióticos con fibra en matrices vegetales como la mora Castilla, mediante técnicas como impregnación al vacío o conservadas por liofilización, se obtiene un alimento con cualidades simbióticas y a su vez favorece la preservación del producto. Igualmente, a partir de los cultivos in vitro y de la creación de bancos de germoplasma, es posible aumentar la productividad y ofrecer materiales de diferentes orígenes y con diferentes características a los cultivadores de Mora (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, 2011).

Adicionalmente, dada la importancia del cuidado del ambiente, es necesario implementar técnicas de producción agrícola direccionadas al uso eficiente de los recursos, que permitan una agricultura sostenible. En este sentido, la aplicación de abonos orgánicos es una gran oportunidad para los agricultores (Albarracín-Sánchez et al., 2018). La agricultura orgánica se caracteriza por la no presencia de fertilizantes sintéticos y pesticidas, así como por el empleo de materia orgánica para mantener la fertilidad de la tierra (Bettiol, Ghini, Haddad & Siloto, 2004). Ejemplo de ello es un abono foliar orgánico en forma líquida, denominado biofertilizante, que resulta de un proceso de fermentación anaeróbica de restos orgánicos de animales y vegetales, el cual contiene nutrientes que fortalecen el crecimiento, desarrollo y producción en las plantas (Toalombo, 2013). Sin embargo, el desconocimiento por parte de los agricultores de la mora de castilla acerca de los beneficios de este tipo de biofertilizantes, impide su aplicación en los cultivos.

En cuanto a las BPA, se presentan algunas recomendaciones para los productores, en aquellos factores en los que se encuentran más débiles. El cultivador requiere conocer el tipo de fuente de agua que está utilizando y los riesgos potenciales que esta puede acarrear, tanto para la planta como para la salud humana. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2014), se debe, en lo posible: utilizar filtros y documentar los resultados del análisis del agua, así como proteger los cauces de agua. Los métodos de riego más recomendados para el cultivo de mora, son: el goteo, micro aspersión a baja altura e inundación (Gobernación de Antioquia, 2014).

Otra práctica para el cultivo de la mora, poco utilizada, es el tutorado. Este consiste en guiar a la planta para que no se mantenga en el suelo sino que se eleve y de esta forma pueda tomar el aire y mejorar el cultivo (Pérez, 2011). Igualmente importante en el cultivo de la mora es la poda, que favorece el proceso reproductivo (floración y formación de frutos), al igual que favorece la renovación del aire (Moreno-Medina, Casierra-Posada & Blanke, 2016).

Las BPA también se relacionan con la administración de las fincas o terrenos productivos. En tal sentido, es importante llevar registros de campo, con su ubicación, nombre del representante legal, razón social y datos de contacto. Así mismo, es necesario: registrar los cultivos con sus fechas de siembra, existencia de parásitos o de otras enfermedades, manejo de productos sanitarios, higiene del predio y del personal. Igualmente, se requiere información sobre las cantidades de siembra y cosecha, así como llevar registros contables de todo el proceso productivo, para que los agricultores puedan tomar decisiones adecuadas al momento de la venta (FAO, 2014).

Lo anterior permitiría mantener una producción permanente y de calidad, ampliar la producción con nuevos cultivos, utilizando así buenas prácticas agrícolas que faciliten la aplicación de la agroindustria para la transformación del producto. Esto, a su vez, permitiría encontrar soluciones a los puntos críticos de la cadena productiva de la mora (Rubus glaucus Benth), en el municipio de Pamplona.

4. Conclusiones

La investigación permitió encontrar los puntos críticos de la cadena productiva de la mora (Rubus glaucus Benth), en el municipio de Pamplona, tales como: realizar y aplicar estudios para la mejora genética de los cultivos, así como implementar buenas prácticas para el análisis de agua y desinfección adecuada. Igualmente, se requiere un manejo técnico en cuanto al riego, distancias de siembra, uso de aporques, amarres y tutorados, estandarización de implementos para la recolección y transporte del producto, junto con el uso de prácticas administrativas y contables.

Los resultados brindan información relevante en cuanto a: investigación, buenas prácticas agrícolas y manejo de poscosecha, para tomar medidas que permitan fortalecer la competitividad del cultivo de la mora. En este sentido, es necesario dinamizar la cadena productiva de la mora, impactando así en el desarrollo económico y social de la región y, especialmente, en la calidad de vida de los productores.

Se requieren nuevas investigaciones en el área, tales como una vigilancia estratégica e inteligencia competitiva y para el producto, con apoyo de entes gubernamentales. Esto permitirá determinar los avances de otras regiones, estableciendo estrategias puntuales para el municipio de Pamplona. Además, es importante realizar estudios bioquímicos del producto, para conocer sus diferencias competitivas y potenciarlas hacia el mercado.