Introducción

En las últimas décadas las competencias socioemocionales son un tema de estudio fundamental en educación, debido a su impacto en el desarrollo positivo del estudiante (Fernández-Martin et al., 2022; Pancorbo et al., 2021). Esta consideración sigue siendo accesoria en los espacios de educación universitaria y en la formación de los y las profesionales, pese a su relevancia para el rendimiento académico, la salud integral, y el desarrollo profesional (Ferragut & Fierro, 2012; Sánchez-Álvarez et al., 2020). Diversos organismos internacionales encargados de formular políticas han puesto el foco en la promoción de las competencias socioemocionales de los futuros profesionales, dada la importancia que tienen para la adaptación a lo largo de la vida (Kankaraš et al., 2022; Napolitano et al., 2021), situando a las competencias socioemocionales como una temática relevante de estudiar especialmente en la educación superior.

Existen diversos términos relacionados con las competencias emocionales, con más de 136 marcos o taxonomías para organizar los atributos personales (Berg et al., 2017). El término aprendizaje emocional y social (Social and Emotional Learning, SEL) surge en la década de los ochenta a partir de la evidencia de los beneficios de su entrenamiento, para el desarrollo integral, el desempeño académico y la salud en general, tanto en espacios educativos como clínicos (Denham et al., 2012). Estos beneficios han sido confirmados en el comportamiento escolar y rendimiento académico, respaldando las iniciativas dirigidas al estudio y entrenamiento de habilidades socioemocionales (Davidson et al., 2018; Durlak et al., 2011). El concepto de competencia de los programas (SEL) considera aspectos cualitativos y ecológicos que emergen de los componentes cognitivos, afectivos y conductuales que se combinan e interactúan con el entorno, además se asocian con el aprendizaje, la maduración cerebral y la edad (LaBelle, 2019). Las cinco competencias básicas del SEL son autoconciencia, entendida como la capacidad de comprender las propias emociones, objetivos y valores en relación con los pensamientos, sentimientos y conductas; autogestión, como la habilidad de manejar las emociones para facilitar la motivación y realización de objetivos propios; conciencia social, como la capacidad de adoptar las perspectivas de los demás, comprender y empatizar con otros; toma de decisiones responsables, relacionado con aceptar situaciones sociales, establecer metas prosociales, resolver efectivamente las diferencias que surgen; y habilidades de relación que permiten relacionarse satisfactoriamente respetando las normas sociales (Denham et al., 2012; Durlak et al., 2015).

Contar con instrumentos de evaluación de las competencias socioemocionales es fundamental para identificar su progreso, guiar su aprendizaje y contribuir a su desarrollo (Pancorbo et al., 2021). Si bien existe desarrollo al respecto en el contexto iberoamericano y en países como Chile, continúa estando en desmedro en comparación con el contexto anglosajón (Fernández-Martin et al., 2021). De acuerdo con Mikulic et al. (2015), una gran parte de los instrumentos utilizados para medir estas habilidades operacionalizan la inteligencia emocional evaluándola como capacidad. Otros modelos han integrado las habilidades socioemocionales y los rasgos de personalidad con alto sustento teórico; no obstante, limitado aún por no contar con evidencia empírica (Cieciuch & Strus, 2021). La revisión realizada por De Souza et al. (2021) plantea que aún cuando existen instrumentos que miden estas competencias en adolescentes, tales como Instrumento diagnóstico para la percepción de las competencias emocionales en estudiantes universitarios de educación (Cortizas, 2009); Social-Emotional Skills Assessment Scale (SESAS; Adina, 2011) y Social Emotional Competence Questionnaire (SECQ; Mingming & Jessie, 2012), entre otros. Estos instrumentos presentan alto número de ítems, lo que dificulta su aplicación masiva o investigativa, impactando en el escaso conocimiento que se dispone de estas competencias en educación superior. Así, es necesario contar con más alternativas que evalúen las competencias emocionales y sociales de manera integral y conjunta (Soto et al., 2021).

Con el objetivo de propiciar un instrumento autoadministrado de evaluación de diferentes competencias socioemocionales y de fácil aplicación, Zych et al. (2018) diseñaron y validaron el Cuestionario de Competencias Emocionales y Sociales (SEC-Q) para adolescentes y adultos jóvenes. El instrumento presentó adecuadas propiedades psicométricas en población universitaria y adolescente española, con un número reducido de ítems (16). Para ello, participaron 302 estudiantes universitarios y 1093 adolescentes en el análisis factorial exploratorio. La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin evidenció adecuación muestral (jóvenes adultos KMO = 0.80 y adolescentes KMO = 0.83), y cuatro factores que coinciden con la literatura que respalda los programas SEL (autoconciencia, autoconciencia y motivación, conciencia social-comportamiento prosocial y toma de decisiones responsable). Estos cuatro factores explicaron el 62.82% de la varianza en la muestra de adultos jóvenes y 50.8% de la varianza en adolescentes. La confiabilidad de toda la escala fue buena para ambas muestras con un alfa de Cronbach para adultos jóvenes de 0.87 y para adolescentes de 0.80. Además, se realizaron análisis factoriales confirmatorios con ambas muestras (adultos jóvenes: n = 341; adolescentes: n = 1046). La estructura de cuatro factores fue confirmada, mostrando buen ajuste a los datos en ambas muestras. Además, se observó una correlación inversa significativa con la Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20; Bagby et al., 1994) -en su versión en español validada por Páez et al. (1999)- que mide dificultad para describir e identificar sentimientos; y correlación significativa directa con inteligencia emocional percibida (Trait Meta-Mood Scale; Salovey et al., 1995); presentando una adecuada validez divergente y convergente, respectivamente. Además, se encontraron diferencias significativas por género en relación con conciencia social, comportamiento prosocial y en el puntaje total, donde las mujeres adultas jóvenes y las adolescentes obtuvieron mayores puntajes respecto de los hombres, al igual que en toma de decisiones responsable en el caso de las mujeres adolescentes (Zych et al., 2018). Por otro lado, los hombres adolescentes de este estudio presentaron mayores puntajes en comparación con las mujeres, en autoconciencia y motivación; esto se corresponde a lo reportado por otros autores en la literatura (Iglesias-Díaz, 2020; Llorent et al., 2020).

Las competencias socioemocionales también se relacionan con las expectativas de autoeficacia al favorecer el desempeño, las relaciones sociales y la adaptación; impactando, por ende, en el desarrollo de estas expectativas de efectividad respecto del comportamiento (Chien-Chi et al., 2020). De hecho, la autoeficacia es considerada por algunos autores como una dimensión de las competencias socioemocionales (Mikulic et al., 2015). También, las competencias socioemocionales se han asociado con indicadores de bienestar y satisfacción con la vida, observándose correlaciones directas entre ambas variables en adolescentes (Di Fabio, 2016; Taylor et al., 2017). De manera inversa, se han vinculado al afrontamiento de situaciones adversas, observándose correlaciones negativas (Mikulic et al, 2015; Piovano et al., 2020). Cassullo y García (2015) también relacionaron las competencias socioemocionales con estrategias de afrontamiento al estrés en futuros docentes, encontrando que aquellos que presentaron altos niveles de competencias socioemocionales presentaban también respuestas favorables de afrontamiento de aproximación y de resolución de problemas.

El objetivo de este estudio es analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Competencias Socioemocionales SEC-Q en estudiantes universitarios chilenos, evaluando el modelo de cuatro factores propuesto Zych et al. (2018). Para ello, las hipótesis de investigación (H) se centraron en la evaluación de la estructura interna de la escala SEC-Q, tanto para el Análisis Factorial Exploratorio (EFA) como para el Análisis Factorial Confirmatorio (CFA), mediante la validación cruzada, donde se espera encontrar ajuste del modelo de cuatro factores en las dos muestras (H1). Para la evidencia de consistencia interna, se esperan valores de fiabilidad mediante alfa de Cronbanch ≥ 0.70 (H2). Para la validez externa, con base en investigaciones que han reflejado relación de las competencias socioemocionales con otros constructos psicológicos (Di Fabio, 2016; Mikulic et al., 2015; Piovano et al., 2020; Taylor et al., 2017), se espera que el SEC-Q se relacione de manera directa con variables de autoeficacia y satisfacción con la vida, y de manera inversa con estrés (H3). Se espera encontrar diferencias por género a favor de las mujeres en relación con conciencia social y comportamiento prosocial (H4; Zych et al., 2018).

Método

Participantes

Los participantes fueron un total de 699 estudiantes universitarios (493 mujeres y 206 varones), con una media de 20.47 años, una desviación típica de 5.26 y un rango de 17 a 54 años. La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia, considerando la cohorte de estudiantes de primer año de una universidad pública chilena.

Instrumentos

Cuestionario de Competencias Sociales y Emocionales (SEC-Q). Diseñado por Zych et al. (2018), cuenta con 16 ítems y evalúa cuatro dimensiones: autoconciencia, autogestión, conciencia social y toma de decisiones. El tipo de respuesta es una escala Likert de 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo). La consistencia interna de la escala ha mostrado una fiabilidad aceptable, con un alfa de Cronbach que fluctúa de 0.65 a 0.76 (Zych et al., 2018).

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA), de Palenzuela (1983). Consta de 10 ítems y evalúa las expectativas de autoeficacia en situaciones específicas del contexto académico. El formato de respuesta es tipo Likert, fluctuando desde 1 (nunca) a 4 (siempre) indicando que a mayor puntuación obtenida mayor autoeficacia académica percibida. La escala ha sido validada con universitarios chilenos (Del Valle et al., 2018) confirmando una estructura unidimensional y una fiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.89 y 0.88 respectivamente.

Inventario de Burnout de Maslach (MBI-SS), de Maslach y Jackson (1981). Evalúa estrés académico. Consta de 22 ítems, ocho de ellos son indirectos y se responden en una escala Likert que fluctúa desde 0 (nunca), 1 (pocas veces en el año), 2 (una vez al mes o menos), 3 (unas pocas veces al mes), 4 (una vez a la semana), 5 (pocas veces a la semana) a 6 (todos los días). Ha sido adaptado y validado en población chilena por Pérez et al. (2012) y ha mostrado una estructura unidimensional y una confiabilidad adecuada con un alfa de Cronbach de 0.84.

Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener et al., 1985). Evalúa el juicio cognitivo del individuo acerca de la satisfacción global con su propia vida, comparando sus circunstancias vitales con un estándar particular. Cuenta con 5 ítems que se responden en una escala Likert de 7 puntos definidos desde 1 (insatisfecho) a 7 (satisfecho). Ha presentado adecuadas propiedades psicométricas en población chilena, con una estructura unidimensional y un alfa de Cronbach de 0.82 (Vera-Villarroel et al., 2012).

Procedimiento

Para realizar esta investigación se solicitó autorización a una institución pública de educación superior chilena. El instrumento fue aplicado a través de un formulario en línea habilitado en una plataforma de la universidad durante la semana de inducción en horarios específicos por facultad, en marzo del 2022. El formulario presentaba el propósito del estudio y el consentimiento informado indicando el carácter voluntario de su participación y la confidencialidad de sus respuestas. La aplicación de las escalas duró 30 minutos aproximadamente.

La investigación siguió todos los criterios éticos de la Asociación Americana de Psicología (APA) y Helsinki para estudios con humanos y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación.

Análisis de datos

Se dividió aleatoriamente la muestra en dos mitades de similar tamaño, con el fin de obtener evidencia de validez cruzada (Zhang & Yang, 2015). El primer grupo estuvo formado por 350 estudiantes (72.6% mujeres y 27.4% varones) y el segundo, por 349 estudiantes (68.5% mujeres y 31% varones). Todos los análisis se realizaron en ambas muestras. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos (media, asimetría y curtosis de los ítems). Para asumir una distribución normal se consideraron valores inferiores a ± 1.96 en los indicadores de asimetría y curtosis (Mardia, 1970). La estructura fac-torial se evaluó aplicando en ambas muestras un análisis factorial exploratorio (AFE) los cuales fueron contrastados. Los AFE se realizaron mediante análisis paralelo (Lattin et al., 2003), método de estimación de factorización de ejes principales con rotación oblicua (oblimin). Se revisaron los supuestos de adecuación muestral de Kaiser Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Un KMO mayor o igual a 0.60 se consideró adecuado, esperando rechazar la hipótesis nula por la prueba de esfericidad de Bartlett (Pett et al., 2003).

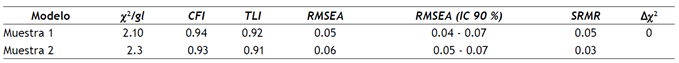

Se aplicó el análisis factorial confirmatorio (AFC) a ambas muestras considerando el método de estimación máxima verosimilitud (Olsson et al., 2000). Los índices de ajustes evaluados fueron el x2/gl, indicando un buen ajuste valores inferiores a 3. Se evaluaron otros índices de bondad de ajuste, tales como el Índice de Ajuste Comparativo (CFI; Bentler, 1990) e Índice de Tucker-Lewis TLI; Tucker & Lewis, 1973) donde un ajuste aceptable se indica con valores ≥ 0.90. Los residuos se evaluaron mediante el Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA; Steiger, 1990) y el Residuo Cuadrático Medio Estandarizado (SRMR; Bentler, 1995), un buen ajuste está indicado por valores ≤ 0.06. Los modelos fueron comparados mediante la prueba de diferencias chi-cuadrado (Δ x2).

La validez externa se analizó mediante la validez convergente y discriminante, utilizando correlaciones de Pearson entre las subescalas de SEC-Q y las variables: autoeficacia (Del Valle et al., 2018), estrés académico (Pérez et al., 2012) y satisfacción con la vida (Vera-Villarroel et al., 2012).

La consistencia interna de las escalas se evaluó mediante el alfa de Cronbach, considerando un límite de 0.70 para identificar una confiabilidad aceptable (Field, 2018). Finalmente se midieron las diferencias de género mediante una prueba t de Student evaluando los tamaños del efecto con la d de Cohen. Un tamaño del efecto pequeño es de ± 0.20, un efecto mediano es de ± 0.50 y un efecto grande es de ± 0.80 (Cohen, 1992).

Los análisis descriptivos, correlación de Pearson, fiabilidad y pruebas t y se calcularon con el programa SPSS 25. Los análisis de AFE y AFC se realizaron con el programa estadístico JASP versión 0.16 (JASP Team, 2022).

Resultados

Los estadísticos descriptivos de los ítems de la escala SEC-Q para ambas muestras se presentan en la Tabla 1, donde se observa la media, asimetría y curtosis de los ítems. Los resultados de asimetría y curtosis no presentan valores superiores a ± 1.96, por lo que se asume una distribución normal.

Tabla 1 Cargas factoriales, comunalidades y descriptivos de ambas muestras

Leyenda: h 2: comunalidades; M: media.

Análisis AFE

Los resultados del AFE para ambas muestras reflejaron una matriz factorizable. El KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa para la muestra 1 (KMO = 0.81 x2 (120) = 1814.68 p < 0.001) y para la muestra 2 (KMO = 0.81, x2 (120) = 1915.00 p < 0.001). Las comunalidades (h2) de los ítems se pueden observar en la Tabla 1; para la muestra 1 fluctuaron de 0.66 a 0.91 y para la muestra 2, de 0.72 y 0.91; indicando que la varianza común entre los ítems es alta. Se aplicó el análisis paralelo (Lattin et al., 2003) identificando 4 factores independientes en ambas muestras. En el primer factor se agruparon los ítems de “conciencia de sí mismo” explicando un 11.10% y 11.80%, respectivamente; el segundo factor de “autogestión” aportó un 10.00% y 10.60% de la varianza; el tercer factor “conciencia social” explicó entre un 15.30% y un 15.00% y el cuatro factor “toma de decisiones” explicó un 11.70% y un 12.30%. Los cuatro factores explicaron el 48.20% y 49.60% de la varianza en la primera y segunda muestra, similar a los resultados encontrados por los autores en adolescentes (Zych et al., 2018). La Tabla 1 refleja las cargas factoriales de ambas muestras indicando buenas propiedades psicométricas del cuestionario SEC-Q, reflejando evidencia de validez cruzada en el AFE.

Análisis AFC

Se realizó el AFC con el fin de comprobar el modelo de 4 factores en ambas muestras para comprobar la validez cruzada. Los resultados se pueden observar en la Tabla 2, indicando el ajuste de los datos en ambas muestras. La prueba de diferencias chi-cuadrado (Δ x2) es cero, indicando que ambos modelos no presentan diferencias significativas. Por lo tanto, la estructura factorial del SEC-Q se replica en ambas muestras, confirmando evidencia de validez cruzada.

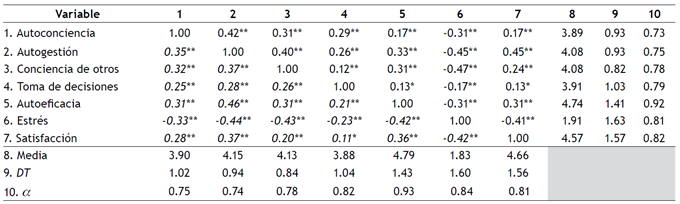

Validez convergente

La validez convergente y discriminante se estudió mediante la correlación de los factores de la escala SEC-Q con las medidas de autoeficacia, satisfacción con la vida y estrés académico en ambas muestras. En la 3 se presentan los datos de ambas muestras, sobre la diagonal los resultados de la muestra 1 y bajo Tabla la diagonal de la muestra 2. La muestra 1 presentó correlaciones (r > 0.30) entre autoconciencia y autoeficacia; la autogestión se relacionó con autoeficacia y satisfacción, además de obtener una relación inversa con el estrés; conciencia social se relacionó con autoeficacia e inversamente con el estrés; toma de decisiones presentó correlaciones, pero menores. La muestra 2 presentó similar patrón de correlaciones: autoconciencia se asoció con autoeficacia y de manera inversa con el estrés; autogestión se relacionó con autoeficacia, satisfacción y de manera inversa con el estrés; conciencia social se relacionó con autoeficacia y de manera inversa con el estrés y toma de decisión presentó correlaciones menores. Estos resultados se observan en las dos muestras independientes, manifestandose una adecuada correspondencia entre el SEC-Q y medidas que teóricamente tienen relación, aportando así evidencia de validez convergente, discriminante y cruzada.

Consistencia interna

El análisis de fiabilidad de las dimensiones de la escala SEC-Q se observa en la Tabla 3, indicando valores de a entre 0.73 a 0.79 para la primera muestra y de 0.74 a 0.82 para la segunda; con valores similares a los encontrados por los autores (Zych et al., 2018). También se incorpora la fiabilidad para las escalas de autoeficacia, estrés y satisfacción con la vida, mostrando resultados adecuados.

Tabla 3 Correlación entre subescalas del SEC-Q y otras variables, media, desviación típica y fiabilidad

*p < 0.05; **p < 0.01. Nota: Debajo de la diagonal figuran los resultados de la muestra 2 y encima los de la muestra 1. Leyenda: DT: desviación típica; a: alfa de Cronbach.

Al comparar las puntuaciones de los cuatro factores del SEC-Q en toda la muestra (n = 699) según mujeres y hombres, solo se observaron diferencias significativas en conciencia social, resultando mayor en mujeres que en hombres con un tamaño del efecto mediano (M = 25, DT = 3.3 vs. M = 23.67, DT = 3.68; t (349,13) = -4.46, p < 0.01; d = 0.38, 95 % IC = 0.55 a 0.22), similar a los resultados encontrados por Zych et al. (2018) en adultos jóvenes.

Discusión

El objetivo de esta investigación fue evaluar las propiedades psicométricas de Cuestionario de Competencias Socioemocionales (SEC-Q) en estudiantes universitarios chilenos. Esto resulta relevante, dada la escasez de cuestionarios que evalúen este constructo de manera conjunta y que presenten las ventajas del SEC-Q, en el sentido de evaluar cuatro competencias socioemocionales en un cuestionario con solo 16 ítems y que ha presentado adecuadas propiedades psicométricas en adolescentes, universitarios y profesores del contexto español (Llorent et al., 2020, 2021; Zych et al., 2018).

En cuanto a las hipótesis de investigación planteadas, tras la aplicación del AFE en las dos muestras se comprueba el modelo de cuatro factores de acuerdo con lo hipotetizado (H1). El modelo explicó entre un 48.20% y un 49.60% de la varianza total con cargas factoriales coherentes con el modelo teórico del SEC-Q (Zych et al., 2018). Por su parte, el AFC mostró buena bondad de ajuste, coincidiendo con otras investigaciones que han aplicado el instrumento (Llorent et al., 2021). Al correlacionar los cuatro factores latentes con las variables de autoeficacia y satisfacción por la vida se observaron relaciones en línea con lo hipotetizado (H3), similares a lo encontrado en la literatura (Taylor et al., 2017). Especialmente en cuanto a la autoeficacia, que ha sido inclusive considerada como una competencia socioemocional básica (Mikulic et al., 2015). En concreto, se obtuvieron correlaciones significativas entre autoeficacia/ autoconciencia, autoeficacia/autogestión, autoeficacia/con-ciencia social, lo que se refleja en las definiciones de SEL (Denham et al., 2012; Durlak et al., 2015), que aluden a características de la autoeficacia, dado que permiten un mejor desempeño y éxito en el logro de las metas propuestas (Chien-Chi et al., 2020; Talsma et al., 2018).

La relación entre autogestión y satisfacción con la vida se comportó de acuerdo con lo observado en los estudios de Di Fabio (2016) y Taylor et al. (2017). Esto respalda el modelo conceptual SEL, dado que afirma que comportamientos sociales y emocionales se asociarán con un mayor ajuste y bienestar en los estudiantes (Durlak et al., 2015; Taylor et al., 2017). La autogestión y la conciencia social se relacionan de manera inversa con el estrés, tal como se hipotetizó (H3) y lo indica la literatura (Cassullo & García, 2015; Mikulic et al., 2015; Piovano et al., 2020), favoreciendo la validez discriminante.

La dimensión toma de decisión no presentó relación mayor a 0.30 con las otras medidas criterio. Si bien esta dimensión se ha relacionado con el bienestar, la salud integral y la satisfacción (Cejudo et al., 2020), puede que en este estudio su vínculo con el estrés y con la satisfacción esté mediado más fuertemente por factores relacionados, por ejemplo, con la edad de los participantes, variables madurativas y con el contexto (Cardona Isaza, 2021).

La consistencia interna también dio cuenta de alta confiabilidad pertinente con el constructo teórico (H2).

Respecto de la última de las hipótesis de investigación planteadas (H4), al comparar los resultados obtenidos entre hombres y mujeres en los cuatro factores, se presentaron diferencias solo en cuanto a la conciencia social, de acuerdo con lo hipotetizado. Tal como lo han observado otros estudios (Llorent et al., 2020) y en la revisión efectuada por Iglesias-Díaz (2020), las mujeres tienden a presentar mejores puntuaciones en las dimensiones de expresión emocional, conciencia emocional, empatía y prosocialidad.

Conclusiones

Considerando todo lo planteado, se concluye que el cuestionario SEC-Q presenta adecuadas propiedades psicométricas para ser aplicado en estudiantes universitarios chilenos, aportando en la evaluación de estas competencias que se relacionan con la autoeficacia, la satisfacción con la vida y de manera inversa con el estrés académico. También con la salud integral, el bienestar, el rendimiento académico y con factores protectores frente a situaciones de riesgo (Barrera-Herrera & San Martín, 2021). Por ello resulta relevante contar con instrumentos válidos en el contexto chileno, en especial en la actualidad, donde la prevalencia de patologías en salud mental en los estudiantes universitarios ha aumentado de manera preocupante (Kankaraš et al., 2022; LaBelle, 2019; Napolitano et al., 2021).

Las limitaciones del estudio se relacionan con la restricción del rango etario del grupo evaluado, representado por estudiantes universitarios chilenos de primer año, por lo que sería interesante comprobar si las cuatro dimensiones funcionan de igual manera en otras edades y contextos de la población chilena. Cabe mencionar que son estudiantes solo de una universidad y con una mayor proporción de mujeres.

Además, sería enriquecedor incluir otras medidas, tanto de salud mental como de desempeño directo de los participantes, considerando que este instrumento es de autoinforme y que por lo tanto alude a las percepciones que tienen los y las sujetos/as respecto de su propio desempeño, las que pueden diferir del desempeño real (Pancorbo et al., 2021).

En cualquier caso, las fortalezas de este instrumento suponen su utilización a nivel investigativo y clínico en población universitaria en Chile; para indagar en su nivel de competencia socioemocional y así generar intervenciones específicas y oportunas que permitan su entrenamiento y desarrollo.