INTRODUCCIÓN

Los primates del género Alouatta se denominan comúnmente como monos aulladores; a este género pertenecen los primates neotropicales de más amplia distribución geográfica, que se extienden desde el sur de México hasta el norte de Argentina (Zúñiga 2010).

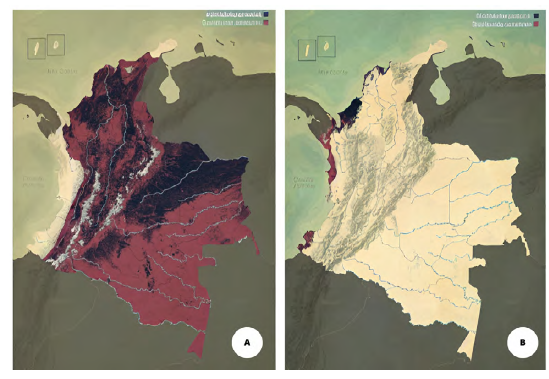

Colombia es un país megadiverso que ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en número de especies de primates. Cuenta con 38 especies, de las cuales 10 son endémicas (IAVH 2020). Entre los representantes del género Alouatta se encuentran Alouatta seniculus, conocido comúnmente como mono aullador rojo colombiano, aullador colorado o mono Congo, y el Alouatta palliata o aullador negro o de manto (Semarnat y Conanp 2012). El primero se distribuye más ampliamente en el país desde los 0 hasta los 3.200 m s. n. m., lo que abarca diferentes tipos de bosque como manglares, bosques húmedos y bosques nublados, entre otros (Alvarado 2013), y habita en todo el país a excepción de la Costa Pacífica (Defler 2003); Antioquia, Meta y Casanare son los departamentos que cuentan con mayor número de registros para la especie (figura 1). Por su parte, el aullador negro tiene una distribución más limitada, desde los 12 a los 400 m s. n. m. (Zúñiga 2010), lo cual comprende la zona norte y occidental del país, incluyendo la planicie costera del Pacífico, el piedemonte de la serranía del Baudó, partes bajas de la serranía del Darién y la cuenca de los ríos Atrato y Sinú, donde prefiere los bosques húmedos hasta semideciduos en laderas montañosas (Defler 2010).

Fuente: Henao-Díaz et al. 2020, pp. 7-8.

FIGURA 1 Distribución de Alouatta seniculus y Alouatta palliata en Colombia. En la figura se muestra la distribución de la especie A. seniculus (A) y A. palliata (B), el color negro indica la distribución potencial y el rojo la distribución remanente.

El Alouatta seniculus se encuentra listado por la IUCN según su estado de conservación bajo la categoría de preocupación menor con última revisión en 2021 (Link et al. 2021), mientras que Alouatta palliata ha sido clasificado como vulnerable también con última revisión en 2021 (Cortés-Ortiz et al. 2021). En este sentido, el común denominador para ambas especies es que, independientemente de su clasificación, sus poblaciones están decreciendo con riesgo de desaparecer, ya que se enfrentan a amenazas como la destrucción y fragmentación de sus hábitats y la cacería (Cortés-Ortiz et al. 2021; Link et al. 2021). Esto permitió reconocer la necesidad de orientar acciones encaminadas hacia su conservación, para ello es relevante contar con información acerca de todos los aspectos que conciernen a la reproducción como el comportamiento a nivel social e individual, su funcionamiento bioquímico y las diferentes etapas del ciclo reproductivo, teniendo en cuenta que es un fenómeno esencial para la supervivencia de las especies; por tanto, la biología y la tecnología de la reproducción tienen un papel esencial en la conservación de la biodiversidad (Roldán y Garde 2004). De ahí que en este artículo se recopiló información referente a la reproducción del género Alouatta, con énfasis en estudios relacionados con el ciclo estral de hembras Alouatta palliata y de Alouatta seniculus.

En estudios realizados en el género Alouatta relativos a la reproducción, los principales abordajes se enfocan en la observación en campo y la descripción de comportamientos, interacciones sociales y ocurrencia de eventos reproductivos; tal es el caso del estudio hecho por Braza (1980) sobre aulladores rojos en los llanos de Venezuela, en el cual se exponen algunos hallazgos sobre las épocas de nacimientos y de cópulas, además existen algunos estudios, aún incipientes, acerca de la relación entre los factores ambientales y las interacciones sociales, así como la reproducción de algunos platirrinos; por ejemplo, Castaño (2023) halló que existe una correlación positiva y parcialmente significativa entre la agresión en monos aulladores rojos y la precipitación, probablemente por la competencia de recursos y espacio en estos fragmentos de hábitat en el departamento de Caldas, mientras Pardo (2012) encontró que cambios en la temperatura entre los meses de agosto y septiembre pueden afectar el ciclo ovulatorio de las hembras de Ateles hybridus presentes en San Juan de Carare, lo que se refleja en incrementos en la producción de estradiol y progesterona.

METODOLOGÍA

Se buscaron publicaciones entre diciembre de 2020 y septiembre de 2023 con los criterios de búsqueda Alouatta seniculus, Alouatta paliatta, Alouatta, ciclo estral y reproducción en las plataformas Scielo, Google Scholar, PubMed, Web of Science, Wiley, Science Direct y SpringerLink, con un enfoque en reproducción y ciclo estral del género Alouatta sin distinción de lugar, fecha o tipo de publicación. Una vez seleccionados los artículos de interés, estos se clasificaron por tipo de documento, luego se emplearon aquellos que poseían información general respecto a la reproducción para Alouatta para hacer un acercamiento inicial a la temática; posteriormente, se recopilaron aquellos que contenían información específica del ciclo estral de las especies Alouatta palliata y Alouatta seniculus e información del ciclo estral de otras especies de Alouatta en el mundo, con énfasis en características como el año de estudio, el lugar donde se llevó a cabo, la especie, la metodología empleada y la duración media del ciclo estral.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la búsqueda se encontraron quince artículos, cuatro libros, cuatro tesis de maestría y una monografía científica. Los artículos se publicaron en revistas científicas como American Journal of Primatology, Primates, American Journal of Biological Anthropology, American Journal of Physical Anthropology, International Journal of Primatology, Ecology and behavior of neotropical primates, Hormones and Behavior y Biological Reviews. Los libros y capítulos de libros corresponden a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, al Repositorio del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, The International Encyclopedia of Primatology y al Repositorio CONICET. Las tesis pertenecen a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad de Sao Paulo, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Caldas. La monografía científica proviene de la Revista de Vertebrados de la estación biológica de Doñana.

En estas fuentes se abordan diversos aspectos relacionados con las dinámicas reproductivas en diferentes especies pertenecientes al género Alouatta, un claro ejemplo de ello es la revisión de Neville et al. (1988), donde se discute sobre la estacionalidad de los nacimientos al plantear que esta es posiblemente dependiente de los patrones variables de la disponibilidad de alimento durante el año. Además, se recopila información sobre la duración de la gestación en diferentes especies con un promedio de 186 días para A. palliata, y 233 días para A. caraya; a su vez, se plantea que el estro es usualmente inferido por el incremento en el comportamiento sexual y la solicitación de la hembra. Estudios previos determinaron la duración del ciclo mediante la observación de la piel de los genitales de las hembras, los cambios de color en la vulva y las regiones perianales; también describen los patrones de apareamientos al reafirmar el papel de los machos dominantes, así como el olfateo de los genitales común en especies como A. palliata, A. pigra, A. seniculus y A. fusca.

Por su parte, Fedigan et al. (1998) mencionan una concentración de los nacimientos de aulladores del manto centroamericanos (Alouatta palliata palliata) durante la estación seca en un bosque seco tropical en el noroeste de Costa Rica, adicionalmente, en lo referente a la estructura social, se indica que las hembras de esta especie pueden tener más opciones para permanecer en los grupos existentes o transferirse entre ellos que las hembras de aulladores rojos, puesto que en estas poblaciones el número de posiciones de los individuos es más limitado, pues son los machos los que más opciones tienen de transferirse entre grupos. En concordancia con las dinámicas sociales relativas a la reproducción, Di Fiori (2017) expone que los monos aulladores viven en grupos conformados por un pequeño número de machos adultos y varias hembras con sus crías en los que tanto el apareamiento como la reproducción están fuertemente sesgados hacia los machos socialmente dominantes; los machos compiten entre sí para mantener su rango en el grupo y las hembras pueden aparearse con varios machos solicitando cópulas activamente, siendo comunes los apareamientos fuera del periodo periovulatorio. Bajo esta misma línea, Rangel et al. (2011) encontraron que la producción de testosterona en machos de la especie Alouatta pigra puede variar según los desafíos sociales que se les presente, de manera que aquellos que viven en grupos de un solo macho tienen mayores niveles de esta hormona, pues tienen que enfrentar posibles invasiones de otros machos extra-grupo.

Otra aproximación a la reproducción del género es la hecha por Matera et al. (2008), en la que se observaron los órganos reproductivos internos de hembras pertenecientes a la especie Alouatta guariba clamitans en Brasil, donde se concluye que su estructura coincide con la de otros platirrinos, la porción fúndica del útero es globoide, el cuello uterino está bien desarrollado, lo que le confiere una forma alargada, la vagina es un canal largo y aplanado y los ovarios contienen grandes cantidades de tejido intersticial luteinizado.

Ciclo estral de Alouatta seniculus

Los primeros acercamientos al estudio del ciclo estral en Alouatta seniculus se dieron en un breve reporte hecho por Francisco Branza (1980) mediante observaciones en los llanos orientales de Venezuela, región de Alto Apure, donde se encontró que la concentración de los nacimientos se centra en la segunda mitad de la época seca (junio-agosto), es decir, cuando no solo han cesado las lluvias, sino que llegan a evaporarse las aguas retenidas. Además, se observó que la actividad sexual masculina alcanzó un máximo al principio de la época de lluvias, posiblemente en junio; luego, Crockett y Sekulic (1982), mediante la observación de comportamientos de receptividad sexual (monta y cópula), infirieron que los periodos de estro tenían una duración de 2,5 días y 3 días y que los intervalos del ciclo tenían una media de 17 días; en cuanto a la duración de la gestación, se establece un promedio de 191 días. También se reportó que, durante la receptividad sexual, los machos olfateaban y lamían los genitales de las hembras posiblemente obteniendo información olfativa y gustativa. De manera adicional, los genitales de las hembras no presentaron cambios evidentes en su forma y coloración correlacionado con el estro, aunque a veces se notó una ligera hinchazón de los labios y la erección del clítoris. Más adelante, Herrick et al. (2000) realizaron mediciones de progesterona urinaria por medio de radioinmunoensayo en siete hembras de monos aulladores rojos en libertad con el fin de caracterizar el ciclo reproductivo de esta especie. A partir de los perfiles de progesterona obtenidos de cada hembra en el tiempo de estudio, se identificaron los intervalos en días entre inicios de aumento sostenido de progesterona, que fueron asumidos como ovulación, obteniendo una media de 29,5 ±1,5 días en la duración de ciclo estral; se estableció también que las concentraciones de esta hormona fueron mayores durante la gestación (211,8 ±29,7 ng/ml), frente a la fase lútea (77,4 ±10,6 ng/ml) y menores en la folicular aparente (20,3 ±2,2 ng/ml).

Ciclo estral de Alouatta palliata

Con respecto a la especie Alouatta palliata, en la investigación publicada por Glander (1980), se estimó una duración media del ciclo estral para esta especie de 16,3 días (con un rango de 11 a 24 días). En este estudio sí se identificaron cambios en la zona de los genitales de las hembras; se determinó el grado de inflamación (sin, leve o completa) de la vulva y la región perineal en un grupo de aulladores durante 14 meses. Se determinaron los intervalos entre el punto medio de hinchazón vulvar máxima y la duración del ciclo; también se evidenció que la receptividad de las hembras a la cópula tuvo una duración de 2 a 4 días.

Posteriormente, Jones (1985) publicó un estudio de comportamiento en dos grupos de monos aulladores de manto, de los cuales uno de ellos estuvo ubicado en un bosque de ribera, contó con 15 hembras adultas y se observó su comportamiento por un periodo de 402 horas; el otro se encontraba en un bosque deciduo con 10 hembras adultas y se observó durante 114 horas. Por medio de las observaciones y mediante el método cualitativo desarrollado por Glander (1980), que evaluó la hinchazón vulvar de las hembras, se clasificó en tres estados de tumescencia: 1. Tumescencia mínima, la vulva está hinchada, pero no rosada; 2. Moderada, la vulva está hinchada, de coloración rosada, sin llegar a ser roja y sin fluido vaginal aparente; 3. Máxima, la vulva está hinchada, rojiza y con fluido viscoso, siendo esta última representativa en el pico del estro. De esta manera, el intervalo entre la máxima tumescencia y la siguiente indicaba un ciclo estral, a partir de esto se halló una media de 15,52 ±4,88 días para las hembras ubicadas en el bosque de ribera y 16,08 ±4,27 días para las hembras en los bosques deciduos. Adicionalmente, se identificó una relación entre el estado de estro y la jerarquía de los machos a los que dirigían sus solicitudes de apareamiento, pues aquellas que se encontraban en el pico de estro solicitaron mayormente machos de mayor rango, mientras las que se encontraban en otros estados solicitaron machos de diferentes rangos. En cuanto a la cópula, se analizó el grupo de bosque de ribera y se observó que las cópulas ocurrieron en su mayoría cuando las hembras se encontraban en estado 2 y 3, es decir, con tumescencia moderada y máxima.

Por otro lado, Cano-Huertas et al. (2017) plantean que las hembras presentan estacionalidad reproductiva, esto quiere decir que tienen una asociación entre la disponibilidad de alimentos con la proximidad a los nacimientos, dando como resultado una lactancia más efectiva, también encontraron que las hembras en estro y gestación dedicaron mucho más tiempo para alimentarse que las hembras lactantes cuando había más comida disponible.

Como se evidencia, los diferentes estudios reportan un amplio rango en cuanto a la duración del ciclo estral para la especie, además de una posible estacionalidad reproductiva. Autores como Heldstab et al. (2020), con base en su estudio en 141 especies de primates pertenecientes a diferentes instituciones zoológicas en el mundo, mencionan que el punto medio del rango latitudinal fue un factor importante asociado con la estacionalidad reproductiva, lo que indica una correlación con el fotoperiodo, otros factores como la temperatura media anual y la dieta anual también estuvieron relacionados; de manera que es posible que en la especie Alouatta palliata, esta variabilidad se explique por las diferencias entre la latitud y otros factores medioambientales, sin embargo, para corroborar esta hipótesis es necesario llevar a cabo estudios en esta especie a lo largo de su amplia distribución.

Otros estudios de ciclo estral de Alouatta en el mundo

En otros estudios del mismo género, como en la especie A. caraya, (Kugelmeier 2005) se reportó una duración del ciclo ovárico de 19,6 ±1,6 días, estimada mediante la medición de concentraciones de metabolitos de estrógenos fecales. Para la misma especie, Kugelmeier et al. (2011) midieron metabolitos de esteroides fecales y observaron el sangrado vaginal, a partir de dicho análisis se obtuvo una duración promedio del ciclo de 19,11 ±2,14 días, al tener como referencia el intervalo entre las oleadas sucesivas de progestinas y 19,8 ±0,9 días, siendo este el intervalo medio entre dos periodos de aparición de eritrocitos obtenidos por medio de citología vaginal. Por su parte, Van-Belle et al. (2009) analizaron dos grupos de monos aulladores negros silvestres (A. pigra) en lo relacionado con el comportamiento sexual a través del ciclo ovárico y los perfiles hormonales en muestras fecales. Un total de doce ciclos se analizaron y se obtuvo una duración media de 18,3 ±1,4 días; a su vez, el nivel de progesterona fecal disminuyó a niveles basales durante la fase folicular y su aumento indicó que la ovulación había ocurrido. El nivel fecal de estradiol permaneció relativamente constante durante la ovulación, pero mostró un incremento entre dos y cuatro días después. Para la especie A. guariba clamitans,Silvestre et al. (2017) describen su ciclo ovárico por medio de la medición de la concentración de progesterona fecal con una duración estimada de 16 ±0,52 días en 35 ciclos estudiados, con 4 ±0,37 días para la fase interlútea (concentración media de progestágenos fecales de 467,98 ±29,12 ng/g de heces secas) y 11 ±0,50 días para la fase lútea (concentración media de progestágenos de 4.283,27 ±193,31 ng/g de heces secas).

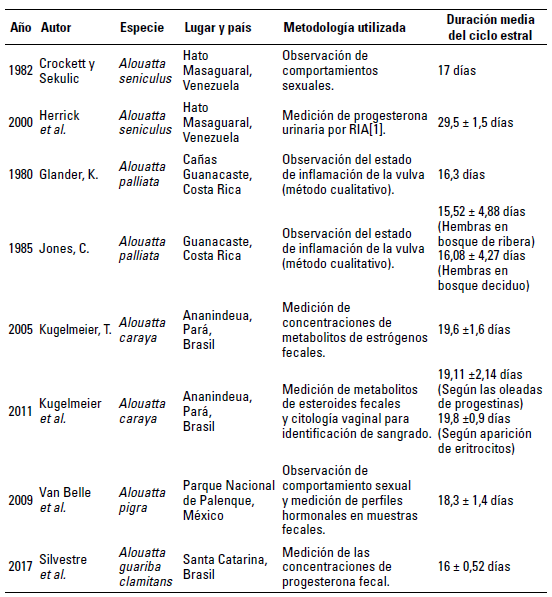

En la tabla 1 se resumieron y sintetizaron los hallazgos en cuanto a la duración media del ciclo estral para las especies objeto de estudio (A. seniculus y A. palliata) junto con otras que pertenecen al mismo género, según diferentes autores y sus métodos de análisis empleados.

TABLA 1 Hallazgos sobre el ciclo estral de especies de Alouatta

[1] RIA: Radioinmunoensayo

Fuente: elaboración propia.

La sociabilidad y el comportamiento social han sido descriptivos y hace poco se empezaron a publicar trabajos donde se estudian mecanismos hormonales (Digby et al. 2011). Sin embargo, estas investigaciones están iniciando, y la investigación futura debería centrarse en evaluar cambios en las hormonas esteroideas, cambios comportamentales en sistemas de apareamiento, las relaciones entre y dentro de los grupos sociales de los primates, etc. (Kowalewski et al. 2016), con el fin de conocer cuándo y cómo ocurren estos eventos de apareamiento y así poder generar a futuro estrategias reproductivas con el fin de protegerlos y evitar su extinción.

Se evidenció que las diferentes investigaciones llevadas a cabo con respecto al ciclo estral de las especies Alouatta seniculus y A. palliata son escasas. En el caso de A. seniculus, se observó una notable diferencia entre los resultados obtenidos al emplear como método la observación de comportamientos sexuales y los que se hallaron con la medición de progesterona, siendo esta diferencia aproximadamente de trece días; es importante resaltar que el método de estimación empleado por Crockett y Sekulic (1982) se basó en la observación de cópulas, asumiendo estas como exclusivas del periodo periovulatorio, pero al relacionar las observaciones de cópula con los niveles de progesterona, con respecto a A. palliata, los estudios que se encontraron coincidieron tanto en el lugar en el que se llevaron a cabo como en la metodología aplicada; aunado a esto, los resultados que se obtuvieron en ambos no difirieron en gran medida.

CONCLUSIONES

Es posible concluir que algunos factores como la disponibilidad de recursos, las interacciones sociales y la estructura del grupo desempeñan un papel importante en las dinámicas reproductivas de los monos aulladores; a su vez, estos y otros factores medioambientales como la latitud y la temperatura podrían influenciar los perfiles hormonales de las hembras y afectar su ciclo estral, sin embargo, hasta el momento no existen estudios que los relacionen directamente en especies pertenecientes a este género, específicamente en Alouatta palliata y Alouatta seniculus.

Se evidencian algunos aspectos en común entre las especies como la esta-cionalidad de los nacimientos durante la época seca, la relevancia del rango social del macho en las solicitudes de cópula por parte de las hembras en estro y algunos comportamientos como el olfateo y el lamido de genitales durante la receptividad sexual.

De acuerdo con lo recopilado en este artículo, se reconoció que la información disponible para las especies objeto de la revisión en lo referente al ciclo estral data de hace veinte años o incluso más; adicionalmente, se trata de investigaciones que se realizaron principalmente en otros países de Latinoamérica, lo que permitió plantear la necesidad de incentivar el desarrollo de nuevas investigaciones que aborden aspectos reproductivos de primates neotropicales como los monos aulladores en Colombia, teniendo en cuenta factores sociales y ambientales que pueden influir en los ciclos reproductivos.