INTRODUCCIÓN

El gobierno de transición democrática de Raúl Alfonsín (1983-1989) irrumpió en la escena política de Argentina en un marco de profundos cambios políticos, sociales y económicos. Era la primera vez en la historia que la Unión Cívica Radical (UCR) vencía al Partido Justicialista (histórico movimiento peronista). La agenda política del nuevo presidente se solventó en una fuerte crítica a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura previa (1976-1983), pero también al fracaso macroeconómico de un país asediado por los desequilibrios internos y la deuda externa. Defendiendo la pluralidad, la institucionalización y la democratización política trazando una ruptura en la historia política (Velázquez Ramírez, 2019), el alfonsinismo recogió el descontento social junto con las perspectivas de mejoras sociales (Gerchunoff, 2022). Como entendió Aboy Carlés (2001), se trató del establecimiento de una frontera democrática que, como estrategia discursiva, fue efectiva para alcanzar amplios apoyos. Sin embargo, se subestimaron las profundas transformaciones económicas propiciadas en la estructura productiva como el papel central ganado por los resortes financieros, la pérdida de peso de la industria en el producto y el nuevo protagonismo del sector agropecuario (Schorr, 2021). La deuda externa, luego de un controversial proceso de estatización, alcanzó los 45 000 millones de dólares en un contexto internacional de deterioro de los términos de intercambio y recesión en las economías centrales (Schvarzer, 2001). El déficit fiscal heredado alcanzó el 15 % del producto interno bruto (PIB) (Rapoport, 2020) y la caída de los salarios reales acumulaba un 30 % desde el periodo dictatorial (Gerchunoff & Llach, 2021). El deterioro socioeconómico que se evidenciaba se materializaba en una inflación que en 1983 cerraba en 350 anual (Belini & Korol, 2021).

Así, la política económica con Alfonsín se caracterizó por sus constantes condicionamientos. En un principio se intentó un programa económico reactivador de corte keynesiano con instrumentos clásicos de acuerdo de precios, ensanchamiento de la base impositiva y estímulos a la capacidad instalada. El primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun (1983-1985), debió ser removido ante el avance inflacionario que provocaban la persistencia de los desequilibrios y la incertidumbre de las duras negociaciones con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El cambio de rumbo económico llegó con el ministro Juan Sourrouille (1985-1989), quien elaboró un programa de emergencia antiinflacionario denominado Plan Austral.

A diferencia del histórico economista de la UCR, Sourrouille era un intelectual extrapartidario formado en el estructuralismo de posguerra y parte de una línea "técnica" (Torre, 2021) que llegó al Ministerio de Economía dada la confianza que despertaba en Alfonsín. El Plan Austral consistió en un shock de congelamiento de precios, el cambio de signo monetario del peso al austral, la readecuación de los contratos de la economía a la desinflación y las medidas que sugería el FMI como la reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria para financiar al Tesoro y el ajuste de los precios (tipo de cambio, salarios, tarifas, etc.). Así, dado su éxito desinflacionario -que redujo las tasas de alrededor del 30 % mensual a niveles del 2 o 3 %-, el austral introdujo al Gobierno en una segunda fase política donde, con importantes márgenes de credibilidad, relanzó su confianza intentando diferentes reformas institucionales, económicas y sociales. La etapa, que se cerró finalmente con la hiperinflación de 1989 en un contexto adverso luego de intentar otros programas de estabilización con menor apoyo político y éxito, coincidió con los primeros años de CS1. La revista, de inspiración marxista dentro del universo socialista, promovía un proyecto de renovación dentro de la línea todavía radical del pensamiento de izquierda. La democracia la interpelaba, y si bien la apoyaba como proyecto político, lo hacía desde una perspectiva crítica sin comprometerse con el alfonsinismo.

A la hora de indagar en CS sumamos herramientas de los estudios recientes (Rougier & Mason, 2021) que abordan publicaciones periódicas desde una perspectiva holística. En estos, las revistas se presentan como productos culturales situados históricamente que constituyen, a su vez, materiales de estudio insoslayables para la historia en las coyunturas a mediano plazo (Girbal Blacha, 2018). Las revistas pueden entenderse, de esta manera, como "cuerpos autónomos" (Girbal Blacha, 2021, p. 14), lo cual significa que no solo constituyen un reservorio de ideas ni son meros materiales para reconstruir el devenir de los hechos. Por el contrario, estas albergan proyectos culturales que buscan intervenir en las sociedades de su tiempo mediante la palabra (Rougier & Odisio, 2018). De aquí la relevancia entre 1989 y 1990, continuó ininterrumpidamente hasta el de analizar las características materiales, los perfiles culturales y el ámbito de circulación de convicciones a la hora de encuadrar sus entendimientos de la realidad social.

En resumen, el objetivo del trabajo es analizar los debates económicos y de política económica desarrollados en CS durante sus primeros años, desde 1985 hasta 1989. Para eso, analizamos las principales notas y vinculamos las discusiones a fin de identificar coincidencias y diferencias entre las perspectivas de los autores y la línea editorial general. En un primer apartado, se examinan las características generales de la publicación, su estética y línea política general. Posteriormente, y en dos apartados, se analizan los debates económicos internacionales con influencia local, especialmente aquellos que se centraron en las explicaciones del funcionamiento del capitalismo nacional y el papel de la Argentina en la crisis internacional. Advertimos que CS, si bien presentó algunas diferencias en su visión analítica de izquierda marxista, fue caracterizada por un andamiaje teórico que puso al funcionamiento del capitalismo mundial como principal eje dinámico de la economía nacional. En este marco, se entendió la crisis nacional que vivía la economía argentina en los ochenta como una disputa en torno al reacomodamiento de las normas capitalistas mundiales.

UN PROYECTO EDITORIAL DE IZQUIERDA MARXISTA

CS tuvo un rol importante en la difusión de artículos de largo alcance teórico, producidos por autores con destacadas trayectorias políticas, intelectuales y académicas. En gran medida puede observarse una extracción marxista en sus trabajos, como en los pronunciamientos del Consejo Editor, que subrayaba su independencia del contexto político contemporáneo que se observaba2. Este último se encontraba compuesto por un heterogéneo equipo, del que Carlos Alberto Brocato era la principal figura. Brocato, era un ensayista político con una importante trayectoria sindical. Posteriormente adhirió intelectualmente al marxismo y, en estos años se mantuvo firme todo el periodo analizado en su cargo de editor. Durante los setenta fue columnista de las revistas Nueva Presencia y Caras y Caretas, además de colaborar en el periódico Acción Socialista. Ya en los ochenta militó en el Movimiento por la Vida y la Paz (MOVIP) y se convirtió en un referente intelectual de la izquierda. También era el caso de Carlos Suárez y el más joven Eduardo Lucita, ambos militantes vinculados a las izquierdas de variante trotskista y, el último, actualmente economista integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda). También figuraban en el consejo editorial el reconocido intelectual y militante revolucionario Guillermo Almeyra3, que en ese entonces se encontraba en Italia. Oriundo de Buenos Aires, Almeyra registraba una trayectoria militante en el Partido Socialista desde los cuarenta, hasta ser expulsado junto con el Movimiento Obrero Revolucionario. También cabe una mención al historiador Alberto Pla, con una historia familiar ligada a la Reforma Universitaria de 1918 que lo llevó a iniciar su militancia en el Partido Socialista y luego en organizaciones trotskistas como Grupo Obrero Marxista. Historiador de carrera, también se vinculó con importantes intelectuales marxistas como Rodolfo Puiggrós y Sergio Bagú en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), desde donde forjó una sólida carrera intelectual y docencia universitaria. Exiliado a Caracas y luego a México en los setenta, al igual que el editor general de la publicación, José María Iglesias, en 1985 regresó a la Argentina para colaborar con CS, enseñar en la Universidad de Buenos Aires e incorporarse al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Otros de incorporación más tardía como Roque Pedace y Adolfo Gilly, ligados en democracia al Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), participaron desde el exilio.

Editorial Tierra del Fuego, que publicaba la revista, se situaba en México. Sin embargo, recibía su correspondencia también en Argentina, mostrando la colaboración entre intelectuales mexicanos y argentinos para difundir los debates con carácter internacional. La significativa red de relaciones y poder de convocatoria de CS se evidencia también en la integración de referentes de izquierda local e internacional, especialmente a través de diferentes universidades. Entre los principales columnistas que colaboraron con la visión político económica de CS se encontraban el mencionado Eduardo Lucita, joven economista, el reconocido periodista Carlos Abalo, que también colaboraba con la revista Confrontación y el semanario político y económico El Periodista de Buenos Aires. También colaboraron Pablo Bustos y Guillermo Cigliani. El primero, entonces director de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, era un economista ligado a la UBA y otras universidades que construiría una larga carrera académica. Cigliani también era un economista de la UBA, entonces colaborador de la revista Realidad Económica del Instituto Argentino del Desarrollo Económico.

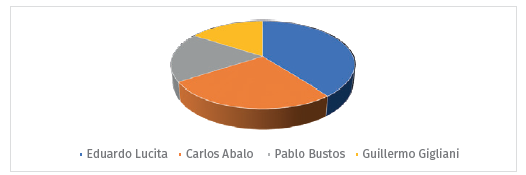

Según se dividió en la Gráfica 1, quienes participaron en mayor medida en los debates económicos y político-económicos fueron cuatro autores: Lucita, Bustos, Abalo y Cigliani. Los dos últimos lo hicieron con mayor recurrencia, especialmente en temas que hacían referencia a la coyuntura económica y política nacional.

Fuente: Cuadernos del Sur (1985-1989).

Gráfica 1 Participación de los columnistas económicos en cantidad de notas entre 1984-1990

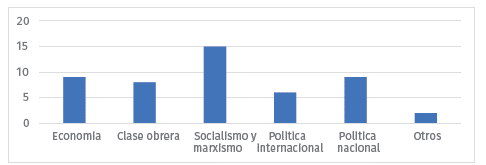

Como puede verse en la Gráfica 2, en la que hemos dividido en temáticas las notas publicadas en todos los números que van entre 1984-1989, CS era una publicación mayoritariamente abocada a temas vinculados al devenir del socialismo en los ochenta como a los debates intelectuales sobre las corrientes marxistas.

Fuente: Cuadernos del Sur (1985-1989).

Gráfica 2 Principales núcleos temáticos abordados en Cuadernos del Sur entre 1985-1989

Estos temas aparecieron en una mayor proporción en la publicación abordados por los mencionados Pla, Gilly, Almeyra y otros analistas relevantes como Perry Anderson, Jaime Petras y Atilio Boron. Sin embargo, la economía política no ocupaba un espacio menor frente al resto de las temáticas que involucraban al mundo del trabajo, las condiciones de la clase obrera y la política internacional. En términos económicos, las preocupaciones estuvieron centradas en los impactos de la crisis económica mundial en la economía argentina, la desarticulación productiva nacional, su impacto en la transición política y los debates en torno a la reinserción internacional con perspectiva marxista.

En estos años, CS lanzó 10 números entre su primera aparición en noviembre de 1984 y su última en noviembre de 1989. La periodicidad fue trimestral, aunque con importantes irregularidades que en ocasiones alcanzaron el año de demora hasta su definitiva interrupción en 19904.

Fuente: Cuadernos del Sur, (10), (nov., 1989).

Figura 2 Tapa de Cuadernos del Sur, noviembre de 1989

Su estilo, aunque rústico en blanco y negro, tenía una importante solvencia intelectual dada su extensión, que podía rondar entre las 150 y 200 carillas, y casi nulo uso de gráficos, imágenes y promociones que complementaran el texto. En los últimos números esto se revirtió con el lanzamiento de las fichas temáticas en colaboración con Ediciones Colihue. Esta última, que nacía a comienzos de los ochenta con un signo plural de izquierda y defensa de la cultura nacional, se integró a CS como manifestación de la nueva izquierda democrática.

En este sentido, aunque la convicción socialista no se abandonaba, el proyecto editorial entendía que contribuía a revertir la

profunda crisis de declinación que, al cabo de ocho años de dictadura, nos ha instalado en la fragmentación [entendiendo que] mantenemos nuestra confianza en la capacidad renovadora de las ideas y conservamos entera nuestra convicción de que el socialismo es el único resultado positivo a que puede dar lugar la renovación histórico-social buscada (...) igualitaria y democrática. (Consejo Editorial, 1984c, p. 3)

Además, y como signo de la renovación que las izquierdas vivían en aquel entonces5, se contribuiría a "la desdogmatización del pensamiento socialista de cuya esclerosis y distintos doctrinarismos mundiales el lector tiene suficiente noticia" (Consejo Editorial, 1984c, p. 4). Sin embargo, CS guardaba distancia con el proceso político de transición al asegurar que "la revista es ajena a toda organización. La pertenencia actual o futura, de cualesquiera de sus integrantes a partidos o agrupamientos políticos solo afecta a éstos de modo individual (Consejo Editorial, 1984a, p. 1)". En esta línea, declaró que "CUADERNOS DEL SUR es un órgano de análisis y de debate; no se propone, ni ahora ni en el futuro, ser un organizador político ni promover reagrupamientos programáticos" (Consejo Editorial, 1984a, p. 1).

Sin embargo, CS aludía a una autocrítica en los participantes del proyecto editorial, identificados como exiliados y perseguidos en tiempos de la dictadura. Y era que se habían subestimado los desafíos políticos de la sociedad argentina, dado que "la irrupción de las formas democráticas del gobierno [de Alfonsín] permitieron [la concreción] del proyecto editorial" (Consejo Editorial, 1984a, p. 1). Así y todo, se consideró que la recuperación de las libertades públicas y el libre ejercicio de la pluralidad y el disenso no constituían remedio suficiente para modificar las bases materiales de la sociedad (Consejo Editorial, 1989). Más puntualmente se advirtió que

uno de los rasgos dominantes del periodo fue la capacidad demostrada por el gran capital nacional para imponer sus condiciones. Incrementó el gasto de concentración económica, bajó el piso del nivel de vida de las grandes masas populares y culminó con una fuerte injerencia en la gestión política, defendiendo la continuidad del curso general de la política económica inaugurada en 1976. (Consejo Editorial, 1989, p. 6) Ante estas inclemencias, se criticó a "los nuevos demócratas de izquierda [que] elaboraron profusas teóricas acerca de la 'transición a la democracia'6, obviando lo inocultable y sabido: que el régimen democrático no es otra cosa que una forma política de control social de las clases dominantes" (Consejo Editorial, 1989, p. 7). De esta manera, la renovación de la izquierda en CS no era análoga a la de la izquierda vinculada, en mayor medida, al alfonsinismo. Por el contrario, se planteaba una distancia con la democracia burguesa advirtiendo los peligros del realismo político en favorecer estructuralmente el proyecto de 1976. En definitiva, la perspectiva marxista de CS se distanciaba de la socialdemócrata7, ya que, si bien entendía que con la democracia las mayorías obreras obtendrían mejores condiciones de vida, transcurrido más de un año de gobierno alfonsinista advertían la posibilidad de terminar favoreciendo el proceso estructural que abriera la dictadura de 1976 (Consejo Editorial, 1984b, p. 8).

De la crisis capitalista mundial a los nuevos actores del poder económico en Argentina

En Pla dio un marco global a los problemas socioeconómicos de mediados de los ochenta. Yacía una crisis capitalista mundial que afectaba de forma aguda a los países dependientes como la Argentina. El historiador sostenía que veían afectados "los mecanismos de acumulación social [por lo tanto, es] de carácter estructural más que coyuntural" (Pla, 1985, p. 52). El tras-fondo era la crisis de la hegemonía de Estados Unidos iniciada en 1971 con el desacople del dólar al patrón oro, el fin de los acuerdos de Breton Woods y la expansión de la espiral inflacionaria. Posteriormente, se sumaron la crisis energética mundial en 1973, la derrota de la potencia en Vietnam en 1975 y el ascenso de otras potencias como Japón y Alemania8. De modo que, en términos de Pla, mundialmente se encontraba en disputa el disciplinamiento de las naciones dependientes. Y esto se materializaba en una crisis de control imperialista que derivaba en una crisis de deuda regional de más de 190 000 millones de dólares9, caída del 3 % del PIB per cápita contra 1970, deterioro de los términos de intercambio (calculados en 10 % contra 1970), inflaciones de tres dígitos anuales, déficit comercial de más de 30 mil millones y avance de la desocupación entre otras variables (Dabat, 1986, p. 96).

En relación con esta idea de crisis estructural, el economista de izquierda Alberto Spagnolo sostuvo que la articulación de la crisis mundial se vinculaba a la nacional para dar paso al "ingreso de un nuevo periodo histórico" (Spagnolo, 1985, p. 9). En esta visión, la Argentina enfrentaba un proceso mundial de crisis del modelo de producción fordista con la integración capitalista creciente en bloques comerciales y deslocalizaciones productivas, el desacople de la hegemonía estadounidense y los cambios en el sistema financiero mundial que, a partir de la crisis de la deuda, exigía mayores niveles de desregulación y apertura. Spagnolo era pesimista respecto a la transición democrática argentina, dada la dificultad de revertir "el proceso económico, social y político multifacético [con solo promover el] objetivo del ejercicio democrático, las libertades públicas y la manifestación plural y tolerante de las diferencias" (Spagnolo, 1985, p. 5). Justamente, para el autor "no habrá transición posible mientras subsistan las corporaciones y su peso social y político; no habrá democracia mientras estos actores permanezcan al acecho de la política [en definitiva, porque] este pasado se resiste a morir" (Spagnolo, 1985, p. 9). El trípode que enfrentaba el gobierno de Alfonsín (Gerchunoff, 2022), era lo que en alguna medida advertía Spagnolo: corporativismo militar y sindical, pero también de otros actores que mencionaba como la Iglesia católica y la oposición política.

Mención aparte merecen los desafíos económicos, aunque teniendo en cuenta la misma línea de análisis. Para el mismo autor, lo que se requería era un plan económico que definiera, en primero término, "quien paga la crisis y su necesario reordenamiento" (Spagnolo, 1985, p. 11). En este cuadro, se entendía que en el frente externo se había fracasado, en clara alusión a la firma del acuerdo stand by entre Argentina y el FMI en septiembre de 1984 durante la administración Grinspun. Justamente uno de los problemas de la iniciativa económica del gobierno democrático en esa primera fase habría sido no identificar con claridad los enemigos internos en el área alejando la política de la economía10. Más específicamente, aseguraba, la concentración en el Juicio a las Juntas y el intento de normalización sindical distanciaron al Gobierno de los contrincantes económicos, solo con la convicción de que una recuperación salarial protegería a los sectores más postergados. Así, sentenciaba, "el conjunto de los asalariados y fracciones del capital real o productivo sin mayores vínculos con el aparato financiero correrán con la carga y el costo de una situación que aparenta no tener salida" (Abalo, 1986, p. 11).

La crítica de Spagnolo al manejo de la coyuntura política del radicalismo apuntaba a un voluntarismo por parte del nuevo Gobierno, pero a la vez a una falta de convicción un poco ingenua del desarrollo de los procesos económicos y políticos objetivos que desplegaba el capitalismo en su conjunto. Una visión en cierta medida coincidente con la del economista Carlos Abalo, que desarrollaba con mayor precisión el papel dependiente del capitalismo local, que puede sintetizarse en el siguiente párrafo de su autoría en aquellos años:

El sistema económico mundial está integrado por países capitalistas centrales de acumulación autocentrada, países de capitalismo periférico y países de economías centralmente planificadas, con la mayoría de los medios de producción en manos del Estado. El mercado mundial, que es capitalista, está dominado por el capital financiero y las grandes empresas transnacionales, y el capital ha establecido un sistema de relaciones internacionales desiguales y jerarquizadas, sujetas a un centro hegemónico. En un sistema de este tipo, las economías nacionales no integradas plenamente ocasionan una pérdida de productividad en el promedio de la economía mundial. Las economías nacionales no plenamente integradas permiten un mejor nivel de vida en el espacio nacional, pero las burguesías nacionales más concentradas tienden a integrarse y subordinarse a la burguesía mundial cada vez con mayor fuerza [ya que así] se generan rentas monopólicas de exportación que brindan un poder económico acrecentado por la disponibilidad de divisas. (Abalo, 1986, p. 15)

Así, la disputa global que afectaba a la Argentina no solo se encontraba atravesada por una gran crisis capitalista de alcance global. También, regionalmente hablando, se caracterizaba por una disputa entre aquellas fracciones capitalistas, autocentradas en sectores de explotación de bienes primarios, capital financiero y nichos de exportaciones industriales en bienes puntuales al servicio de la economía mundial, que disputaban una mayor integración en la búsqueda de beneficios concentrados contra una economía que en alguna medida cerrada podía desplegar mayores niveles de bienestar equiparando sectores productivos. En definitiva, se trataba de una disputa por el excedente local a nivel mundial, que dejaba en desventaja "la propiedad estatal, la intervención estatal y la actividad de las burguesías poco concentradas" (Abalo, 1986, p. 16) frente a una alianza antinacional.

De acuerdo con Abalo, en el campo económico se requería de la comprensión inminente por parte del poder político -algo en lo que insistía en CS el economista miembro del Partido Socialista Chileno y exfuncionario del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) Pedro Vuskovic- (Vuskovic, 1985, p. 30), de las transformaciones que asistían a la estructura productiva nacional desde la disrupción de los problemas económicos introducidos con la dictadura de 1976 (sea con su fracaso o bien con sus intenciones). El primer punto, remarcado con insistencia por Abalo y mencionado anteriormente, era el sector agropecuario, donde Abalo observaba el incremento productivo (de alrededor de 20 millones de toneladas anuales en los años 1960 a 25.9 en la campaña 1973-1974, a 30 millones de toneladas entre 1976-1977 y 40 millones entre 1984-1985) como una combinación del incremento de los rendimientos en la producción -con mayor protagonismo de oleaginosas, más valorizadas en los mercados, que cereales-, de expansión de la superficie, mecanización, avance de la fitotecnia y mayor uso de agroquímicos -estos últimos, dominados por empresas transnacionales- (Abalo, 1985, p. 24). De modo que el mayor protagonismo del sector agropecuario, que salía del estancamiento relativo en que había entrado en las décadas anteriores a 1970, formaba parte de un proceso que en todo caso la dictadura de 1976 había favorecido en detrimento de la distribución de los ingresos progresivos.

Uno de los sectores que evidenciaba el cambio estructural en la sociedad argentina era el industrial. Como se destacó, en 1976 se interrumpió su crecimiento, el cual había llegado a una expansión considerable en los años setenta con exportaciones que saltaron de 200 millones en 1970 a 800 millones en 1974 en ramas como metalmecánica, química y petroquímica (Abalo, 1985, p. 69). El régimen militar habría sido el responsable de iniciar un proceso de redistribución regresiva de los ingresos reduciendo la participación de los asalariados en el producto un 15 %, achicando la industria un 20 % del PIB y mermando la ocupación industrial en 35 % (Abalo, 1985, p. 71).

Así, para el autor,

La ofensiva desindustrializadora disfrazada de política antinflacionaria11 apuntó, en realidad, a eliminar una estructura industrial que, en las condiciones de una actividad exportadora basada fundamentalmente en los bienes primarios, tendía a crear las bases para una periódica reaparición de una alianza social y de un bloque de poder" [que cuestionaba el anterior modelo -industrialista y de injerencia estatal-]. (Abalo, 1985, p. 69)12

No solo se trató de una ofensiva, sino a su vez de una reestructuración, donde13 la reforma financiera de 1977 introducida por la dictadura condujo a un segmento de la burguesía industrial a insertarse en el mercado externo en bienes primarios. Como se identificó, el capital concentrado nacional fue el ganador de este proceso, dado que el extranjero redujo su participación en ventas del 31.2 al 28.3 % entre 19751983 (Abalo, 1986, p. 73). Se trataba de firmas industriales productoras de bienes intermedios beneficiadas por regímenes impositivos y crédito externo con posterior estatización desde el Estado14. Sectores como la siderurgia, el papel, el cemento, el aluminio y la petroquímica conformaron conglomerados con inserción internacional y alto poder de mercado, siendo iden-tincados por CS como nuevos actores concentrados surgidos de la crisis capitalista mundial.

Sin embargo, el alfonsinismo todavía no era responsabilizado por la inacción frente a la crisis económica y, si se quiere, las presiones corporativas de la sociedad (al menos en la lectura de Abalo). Por el contrario, se entendió que se estaba ante un Estado que ya no tenía la capacidad de absorber la crisis de la deuda externa como efectivamente sucedió a principios de los ochenta para evitar las quiebras bancarias. Sin embargo, como sostuvo Bustos, debían identificarse estrategias políticas para redirigir el proceso hacia cauces socialistas, dado que se corrían riesgos de seguir castigando a las mayorías con "una estrategia de desarrollo concentrada, unilateralmente, en las exportaciones de bienes primarios [aunque] tampoco parece posible un retorno a las viejas soluciones para los nuevos problemas, lo cual sería darle la espalda a un mundo competitivo y hostil" (Bustos, 1988, p. 14).

Hacia dónde va el capitalismo nacional: de la crisis a la reestructuración definitiva del capitalismo local

Inscriptos en el debate de la economía nacional, pero sin perder de vista la mirada internacional del funcionamiento del sistema capitalista mundial que articulaba el debate económico en CS, el investigador de las izquierdas y el mundo obrero César Altamira puso el foco en las disputas de la economía política nacional. Como entendió, en la economía local existían quienes bregaban contra el crecimiento del Estado dado su alto déficit fiscal y la excesiva estatización de la economía para abrir espacios a la actividad privada. Sus defensores, afirmaba, "son los políticos más reaccionarios de la sociedad argentina, la UCD [Unión del Centro Democrático]15 y acólitos" (Altamira, 1986, p. 6). Por otro lado, el autor identificó un amplio sector político que postulaba el problema de la deuda externa como la principal traba al crecimiento. Estos iban:

Desde sectores importantes del Partido Justicialista, Renovadores Peronistas, Peronistas Revolucionarios, Miguelismo y Ubaldinismo, pero incluye también al PI [Partido Intransigente], a la Democracia Cristiana y alcanza al propio FREPU [Frente del Pueblo], MAS [Movimiento al Socialismo] y PC [Partido Comunista]. (Altamira, 1986, p. 7) Por último, Altamira apuntó al Gobierno, que "considera que existe un modelo de crecimiento agotado -el de sustitución de importaciones- y que resulta necesario enfrentar la situación de crisis a partir de un nuevo modelo que permita reacomodar las cargas y revertir el estancamiento económico" (Altamira, 1986, p. 7). Sin embargo, argumentó que todos los sectores se equivocaban en sus denominadores comunes, pues entendía, como varios otros en CS, que la deuda externa "constituye el efecto de una crisis estructural de un modelo de acumulación del capitalismo argentino [y que incluso] de no existir una deuda de tal magnitud, podemos afirmar que la actual crisis persistiría" (Altamira, 1986, p. 20). Lo que buscaba explicar Altamira con esto último era que poner la atención en la deuda externa no debía recurrir a aislarla como parte dependiente de la dinámica del capitalismo mundial: ese era el denominador común para parte importante de CS.

En esta lectura, la deuda constituía el efecto buscado de "un capital financiero internacional perverso quien prestó para generar dependencia (...) y no como la voracidad implacable del mismo en busca de ganancias mayores" (Altamira, 1986, p. 20). En estas condiciones, Altamira sostuvo que incluso si se optara por dejar de pagar la deuda, a costos políticos y sociales altos de incertidumbre económica, los fondos del saldo comercial se tornaban absolutamente exiguos para reactivar la economía: por el contrario, nada se lograría sin una visión antiimperialista que recuperara, mediante una recomposición de la izquierda, la articulación de sectores obreros y populares. La crítica se dirigía a la voluntad de intentar "favorecer desde arriba la integración a nivel mundial" (Altamira, 1986, p. 20) en un contexto adverso caracterizado por el alto grado de proteccionismo europeo, la caída de los volúmenes de comercio mundial, la crisis económica en países centrales, la disminución de liquidez internacional, la caída de los precios de productos primarios y las altas tasas de interés internacionales. En definitiva, el planteamiento era contra el proyecto modernizante que comenzaba a discutirse en el alfonsinismo como una utopía16. Una postura más flexible al respecto tenía Bustos, quien entendía que la integración debía producirse fomentando la competencia y la com-plementariedad con el mundo. Si bien rescataba la experiencia del modelo agroexportador y la complementariedad con Inglaterra, observó que el contexto mundial ofrecía diferentes condiciones a las de aquel entonces. Por lo tanto, abría la posibilidad de lograr una estrategia de integración con Brasil, como fomentaba en aquel entonces el Gobierno.

Cabe una mención a ese proyecto modernizante de Alfonsín, que para Cigliani se abrió con el austral, una política económica que tenía como objetivo "llegar a un acuerdo con el bloque dominante que fuera más allá del ajuste y que pudiera encarar un proceso de reorganización profunda del capitalismo argentino" (Cigliani, 1989, p. 44). Aquí es donde entraba, en la lectura del economista, el "proyecto modernizador" del alfonsinismo, pero que para este significaba que el Gobierno comenzaba a buscar respuestas en los proyectos económicos de la dictadura de 1976, para "aumentar la capacidad generadora de plusvalía del sistema económico y orientar su funcionamiento hacia el mercado mundial" (Cigliani, 1989, p. 44). En gran medida, como entendía el autor, la formulación de aquel Plan había sido un engaño, un "razonamiento simplista" que le otorgaban a Alfonsín su equipo económico y asesores del Club de Cultura Socialista y que le dieron la esperanza para intentar reconvertir el capitalismo con la burguesía argentina. Al fin y al cabo, el plan económico Austral había fallado, como advertía el economista, por mantener la contradicción de pagar la deuda y querer reducir los precios, tarea imposible además si se mantenían tasas altas de interés positivas que daban una alta rentabilidad en comparación con las dolarizadas: esto era lo que alimentaba la dinámica financiera que ofrecía a los depositantes o inversores de títulos públicos activos para posteriormente salir del sistema, algo que comenzó a verse en 1987 cuando "el vértigo especulativo abrió paso al vértigo inflacionario" (Cigliani, 1989, p. 45).

Entrado el año 1987, Altamira parecía confirmar sus ideas en un contexto donde "la crisis ha significado también que políticas diversas y contradictorias hayan ocupado el escenario político nacional impulsadas por el mismo gobierno" (Altamira, 1987, p. 16). Como enumeraba, se vieron diferentes escenarios desde el fracaso de la Ley de Reordenamiento Sindical, el acuerdo con el grupo sindical de los 15 y la inclusión de Alderete al Ministerio de Trabajo, el fallido Plan Grinspun y la moratoria de la deuda externa, el intento heterodoxo del Plan Austral, la moderación de los juicios a los militares con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el intento de incorporación de los capitanes de la industria para relanzar la economía. Estos episodios de avances y retrocesos que caracterizaban al alfonsinismo, indicaban, como se argumentaba, que el gobierno "se encuentra en su punto más bajo" (Altamira, 1987, p. 16). Según Altamira, las nuevas iniciativas reformistas del Gobierno orientadas a modernizar el Estado como la reforma constitucional, el Traslado de la Capital Federal, el intento de iniciar privatizaciones, entre otras desplegadas entre 1985-1988, no podían prosperar porque el Gobierno "renunció a ciertos contenidos ideológicos -propios del viejo radicalismo- que constituían un lastre para asumir la realidad de la crisis" (Altamira, 1987, p. 18). Según sostenía el autor, el abandono de dichos contenidos ideológicos, en referencia al componente nacional popular del radicalismo, encontraba su explicación en la permanencia de la inflación17. En este sentido, Altamira entendía que el gobierno abrazaba de forma desesperada la integración al mercado mundial, la desregulación económica y la racionalidad economicista como estrategias de salida a la alta inflación adoptando un modelo dependiente del capital internacional (Altamira, 1987, p. 20).

Simultáneamente, Pla argumentó que lo que operaba en la Argentina era la dinámica introducida desde los tiempos del ministro Martínez de Hoz, donde los capitales concentrados de la economía nacional forzaban la política monetaria local en su beneficio. Se trataba de las subvenciones del Tesoro Nacional a su favor, para priorizar la competencia externa a la producción local, restando inversiones en el mercado interno y extranjerizando ganancias mediante las fugas de capitales. En esta lectura crítica, el gobierno de Alfonsín significaba una continuidad del modelo económico replicado a escala mundial. Por eso, se sostenía que

el gobierno de Alfonsín, sin haber desmontado estos mecanismos de funcionamiento, sin haber eliminado los privilegios del sector que privilegió la dictadura militar, aparece huérfano de toda perspectiva económica (...) El Plan Austral, antiinflacionista, dio como resultado dirigido volver al manejo puro y simple del mecanismo financiero, y pareciera en forma ilógica que el equipo de Sourrouille fuera un equipo de analfabetos económicos a pesar de ser técnicos especializados. (Pla, 1987, p. 46)

Lo que cuestionaba Pla era que post Austral no se avanzó en un plan de crecimiento económico, y que tampoco el plan de reformas acordado en julio de 198718 iba en esa dirección, dado que, en su concepción, repetía lo mismo que hasta el momento: "la economía para ellos es el manejo de las finanzas (tasas, déficit fiscal, deuda externa, impuestos, etc.) siempre con el objetivo de pagar la deuda externa" (Pla, 1985, p. 46). Así,

Pla demostraba la profunda desconfianza en el Plan Austral, no solo para reactivar la economía, sino para avanzar en un programa reformista que presentara logros concretos ante el deterioro de la situación obrera que retomaba señalando la caída de los salarios en el producto desde los años 1970.

Como recreaba Eduardo Sigal en una entrevista con CS en 1988, el actual contexto se dirimía en una disyuntiva:

nosotros [en referencia al marxismo argentino] hacemos hincapié en que la crisis que avanza y se profundiza tiene dos resoluciones: la que quieren imponer las fuerzas más dinámicas del capitalismo bajo la hegemonía de la oligarquía financiera; y la que pueden imponer las fuerzas populares a partir de crear una nueva hegemonía. (Consejo Editorial, 1988, p. 37)

Es decir, en el primer caso, se trataba de acelerar la integración al mercado mundial en una nueva división del trabajo, que, como parecía estar haciendo el alfonsinismo, traería más explotación y desigualdades, y en el segundo "peleamos por una resolución revolucionaria de la crisis (...) ubicando como problema principal el retraso de la maduración del factor subjetivo respecto a una situación objetiva de larga data" (Consejo Editorial, 1988, p. 37). En definitiva, respecto al primer punto, era la resistencia popular la que para Sigal explicaba el fracaso en los intentos modernizadores del alfonsinismo, como también del peronismo renovador, a quienes veía como agentes de aquella oligarquía financiera19.

Por su parte, Lucita interpretó que "la crisis amenaza [y] no alcanza a producir aun un punto de inflexión histórico, que concluya en una fractura al interior del bloque de poder político dominante y una generalización de protesta social" (Lucita, 1989, p. 10). El punto era que los partidos mayoritarios no canalizaban el descontento, no producían, rememoraba, aquella movilización que sí había logrado -en los términos más inclinados al peronismo revolucionario- los sucesos de 1973 con el regreso de Perón a la Argentina20. La postura de Lucita se diferenciaba de la de Sigal, ya que, si bien reconocía que en el plano objetivo existía una crisis lo suficientemente robusta para producir condiciones revolucionarias, "solo una concepción mecanicista del desarrollo revolucionario, aferrado a la idea desencadenante de la decadencia económica capitalista, puede ver allí condiciones cualitativas que pongan en juego la dominación de clase y la estructura del mismo poder" (Lucita, 1989, p. 10). Para Lucita se trataba más bien de una crisis del sistema de dominación, que carecía de un sujeto político capaz de canalizarla e incluso un corrimiento a las derechas21. Esta última aseveración se formulaba en el contexto de las elecciones celebradas en mayo de 1989 cuando, como observaba el autor, la UCR -calificada como "partido burgués"- se inclinaba por las candidaturas de derecha con Eduardo Angeloz, mientras que el peronismo con Carlos Menem intentaría ceder el manejo de la política al empresariado -como efectivamente sucedería-.

Como aseguró Cigliani en vísperas del gobierno de Alfonsín, la crisis en el alfonsinismo no solo significó un corrimiento a las derechas desde la oferta electoral, sino también la interrupción en la generación de plusvalía con la desaparición de la moneda nacional ante la hiperinflación. Sin embargo, sostuvo, el alfonsinismo resultó exitoso en consolidar el proyecto modernizador análogo al intentado por la dictadura de 1976 para insertar la economía nacional en el mercado mundial: "las exportaciones industriales crecieron un 45% y el PIB industrial cayó un 7%. En los primeros seis meses de 1989, las exportaciones manufactureras volvieron a crecer otro 40% y el PIB industrial se desplomó otro 12%" (Cigliani, 1989, p. 65), eran síntomas del éxito. No obstante, sentenció que tanto la dictadura como el gobierno democrático fracasaron en "no haber podido plasmar un curso expansivo" (Cigliani, 1989, p. 66), en cuanto el ajuste permanente y la deuda externa lo limitaron, dejando las puertas de la continuidad al nuevo candidato Menem que, efectivamente, desplegaría una política económica abiertamente ortodoxa y adoptaría las recomendaciones de reforma estructural provenientes del Consenso de Washington.

CONCLUSIONES

Las preocupaciones económicas de CS apuntaron a la fracción empresaria de capitalistas locales que se consolidó con el régimen de 1976. Estos, con amplios poderes de mercado y beneficios cooptados, promovían la ganancia de excedentes en la integración al mercado mundial debilitando el poder del Estado. Si bien el principal sector de la nueva modernización capitalista que se propiciaba era el agropecuario, particularmente en la exportación de oleaginosas que cobraba protagonismo, no menos importante era la industria que presentaba indicadores positivos solo en sectores de explotación ligados a los recursos naturales o de bienes intermedios en la siderurgia y la petroquímica. Así, una de las principales controversias en CS fue la de cómo sobrellevar un proceso inevitable de reestructuración económica en la nueva fase de integración al mercado mundial. Este proceso histórico, dada su envergadura, fue comparado con el que se produjo en el modelo agroexportador hacia fines del siglo XIX.

En este contexto, como se aludió desde los análisis relevados, las enormes limitaciones económicas del alfonsinismo no borraban lo ineludible: la necesidad de reestructurar el modelo de acumulación con márgenes mayores de independencia al imperialismo mundial. En este orden de cosas, incluso cuando se aludió a que la suspensión de la deuda externa no sería una solución definitiva, el punto siguió estando en la convicción socialista de buscar una salida movilizada y en beneficio de las mayorías. Así, la visión articulada en torno a la crisis del capitalismo mundial llamaba a los sectores políticos de un amplio universo de izquierda a advertir el papel del imperialismo en la nueva fase capitalista y a debatir cómo se desarrollaría la integración con perspectiva local.

Las críticas dirigidas al alfonsinismo en este sentido, al cual se lo acusaba de una alta dosis de ingenuidad, afirmaban que sus fracasos sistemáticos se debieron a subestimar constantemente la envergadura de los cambios: con Grinspun se creyó que se podía desafiar a los poderes económicos mundiales (acreedores y FMI), con el Austral se confió excesivamente en los empresarios más poderosos para readecuar el proceso de acumulación (capitanes de la industria) y, posteriormente, con los intentos de privatizaciones moderadas que se cedía a las recomendaciones de apertura y desregulación de la economía. Sin embargo, este proceso de fracasos no era una originalidad alfonsinista, por el contrario, el gobierno de Alfonsín volvía a lo iniciado originalmente durante la dictadura de 1976: apertura, reforma estructural y liberalización eran conceptos que se retomaban y que remitían a un proceso a largo plazo del que Argentina no podía escapar. Así, a pesar de algunas diferencias, los analistas de CS interpretaron que el desenvolvimiento de la crisis económica en la que finalmente cayó el Gobierno era una crónica anunciada, pero síntoma del éxito en el proceso de reacomodamiento del capitalismo local a una nueva internacionalización que cedía al imperialismo mundial.

Las ideas marxistas analizadas en CS durante el primer Gobierno de los cuarenta de democracia que celebra la Argentina en 2023, tienen una vigencia significativa. Actualmente, varios análisis de intelectuales que recogen la tradición marxista desde vinculaciones con sectores políticos de izquierda vienen formulando interpretaciones criticas en torno a la economía política. Estudiosos como Claudio Katz, Eduardo Lucita, Martín Schorr, Guillermo Cigliani, José Castillo, Gustavo García Zanotti y Esteban Mercante, entre otros sujetos vinculados a la producción científica y la militancia de izquierda, vienen recobrando la actualidad del pensamiento marxista. El periodo de los gobiernos kirchneristas (2003-2015) es interpretado como un ciclo nacional popular que, si bien significó cierta recomposición de los sectores más desfavorecidos tuvo contradicciones relevantes en la economía política. Entre algunas de estas, se han destacado cuestiones estructurales de la economía que no fueron revertidas del modelo neoliberal que predominó en los noventa (1989-2002), como la extranjerización de las cúpulas empresarias, el incentivo a una burguesía nacional con métodos prebendarios y el impacto de estas continuidades en la restricción externa y la alta fuga de capitales como factores regresivos estructurales de la economía nacional. Según han destacado, estos factores llegaron a un punto culminante en 2015 cuando se agravan los déficits externos e internos y se cambia el ciclo político con la llegada del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). A partir de entonces, se subrayó que este gobierno priorizó una estrategia económica radicalmente diferente y que volviendo a varios postulados neoliberales se centró en una alianza con el capital financiero internacional.

En este orden, se inscribieron las desregulaciones sobre la cuenta de capital y financiera, la apuesta a las inversiones extranjeras y la necesidad de ganar confianza en los mercados. Sin embargo, como contemplaron varios análisis de extracción marxista, el fracaso de dicha estrategia que obligó a recurrir al FMI en el marco del desembolso más grande la historia, produjo paralelamente un reposicionamiento de las fracciones empresarias beneficiadas. Este apuntaló a las vinculadas a los recursos naturales y el negocio financiero favoreciendo una lógica de acumulación por valorización financiera y no productiva. En suma, a cuarenta años de democracia, la economía argentina sigue padeciendo varios de los problemas que destacaron los estudios marxistas de CS en los ochenta: inflación, restricción externa, presión del FMI en la economía nacional, dependencia del poder financiero internacional y falta de una burguesía nacional con mayores niveles de autonomía en la acumulación, por mencionar solo algunos. En este sentido, recuperar los análisis del marxismo se presenta como una necesidad ineludible para formular proyectos de cambio con mayor astucia política, evitando condenar el desarrollo nacional y priorizando la recuperación del nivel de vida de las mayorías.