Introducción

La aparición del coronavirus COVID-19 y la declaratoria de pandemia en rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) promovieron medidas para proteger la salud a nivel mundial1. En Colombia, las respuestas no tardaron en evidenciarse, así pues, el 17 de marzo de 2020, mediante el Decreto 417, fue declarado el "Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" por la Presidencia de la República2.

Luego de más de un año de haber sido implementadas estas medidas, es evidente el impacto que estas han tenido, no solo a nivel económico y social sino en un sinnúmero de dimensiones, incluyendo la manera en que las personas se desempeñan en sus actividades, los procedimientos de autocuidado, la participación en la comunidad, entre muchos otros3. Los profesionales de la salud son la primera línea de defensa frente al virus, por lo que han sido quienes drásticamente han tenido que cambiar sus protocolos de intervención para poder brindar procedimientos seguros, evitar la expansión incontrolada del virus e incluso proteger su propia vida4,5.

En el campo de la atención hospitalaria, los profesionales de las ciencias de la rehabilitación, apoyo diagnóstico y terapéutico, como lo son fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos, han tenido que adaptarse y crear nuevas formas de abarcar no solo sus responsabilidades ya establecidas, sino también las que la pandemia ha traído consigo6,7. Desde la rehabilitación, los equipos interdisciplinarios hacen frente a las distintas necesidades de los pacientes, quienes debido al COVID-19 pueden presentar dificultades respiratorias, desacondicionamiento físico y ocupacional, delirium, alteraciones cognitivas, trastornos de la deglución, comunicación e interacción social, así como otras afecciones posteriores, como las relacionadas con la ejecución de tareas cotidianas y la participación en actividades académicas o laborales6,8-10.

El ejercicio de los fonoaudiólogos, importantes profesionales de la rehabilitación, contempla la investigación, docencia, administración de servicios de salud y, asistencia y asesoría en las áreas de lenguaje, habla y audición. Además, su experticia en el funcionamiento y estructura de los órganos fonoarticuladores los hace idóneos para la atención en la función deglutoria y sus trastornos secundarios al padecimiento de la enfermedad11.

Está descrito que los pacientes con COVID-19 tienen una alta probabilidad de sufrir secuelas como disfagia, debido a la descompensación sistemática y el compromiso respiratorio12; disfonías, asociadas a la presencia prolongada de intubación orotraqueal o traqueostomía con o sin ventilación mecánica implementadas como medidas de supervivencia; dificultades para comunicar necesidades básicas, causadas por el compromiso cognitivo asociado a encefalopatías; necesidad de implementación de métodos de comunicación aumentativa alternativa, y requerimientos de cuidados al final de la vida13. Por ende, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales, el fonoaudiólogo cumple un rol relevante en el proceso de rehabilitación de este tipo de pacientes, principalmente en las unidades de cuidado intensivo (UCI)14, donde una intervención temprana es indispensable para el mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes12,15,16.

En la actualidad, estos profesionales de la salud se ven enfrentados a un constante riesgo de contraer COVID-19 debido al contacto con la mucosa oral, secreciones pulmonares y aerosoles producto de conductas comunicativas y la activación de reflejos de protección de la vía respiratoria que tienen en su práctica laboral, independientemente de si el paciente se encuentra consciente y funcional para comunicarse o bajo sedación12,16,17. Estas situaciones retan a los fonoaudiólogos a implementar estrategias de evaluación y tratamiento que reduzcan el riesgo de contagio cuando han sido llamados a cumplir sus labores profesionales en función del mantenimiento de la salud y la disminución de complicaciones en el paciente17-19. O por el contrario, buscan cumplir con sus labores implementando medidas como la telesalud (también denominada telefonoaudiología) en escenarios de alto riesgo y en diversas alteraciones, necesitando formación profesional enfocada a esta metodología de intervención20. Frente a este panorama y la escasa información a nivel nacional en la relación entre el ejercicio fonoaudiológico y COVID-19, el objetivo del presente estudio fue describir el impacto de la pandemia por COVID-19 sobre el ejercicio de la fonoaudiología clínica, así como las adaptaciones implementadas para garantizar la atención de salud en Colombia.

Materiales y métodos

Diseño

Se realizó un estudio de corte transversal con aplicación de un cuestionario online a una población específica. El estudio siguió las normas y recomendaciones STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) para la elaboración de estudios observacionales21.

Población de estudio

Este cuestionario estuvo dirigido a fonoaudiólogos colombianos con más de un año (12 meses) de experiencia profesional clínica en las áreas de lenguaje, deglución, habla o audiología antes de la declaratoria de pandemia en Colombia.

Se consultó al Ministerio de Salud del Gobierno de Colombia, con el fin de determinar el número de profesionales registrados en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (ReTHUS) para calcular el tamaño muestral. Esta entidad informó que a corte del 31 de mayo de 2020 se encontraban registrados 10 525 profesionales, registro más actualizado por parte de entidades gubernamentales y gremiales.

El tamaño de la muestra se calculó a partir del dato anterior, se utilizó una frecuencia media del 50 %, un margen de error del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %. Se obtuvo un tamaño de muestra mínimo de 371 participantes.

Procedimientos

Debido a que actualmente en Colombia no se cuenta con herramientas validadas para medir el impacto por el COVID-19 en los servicios de atención en salud, el grupo investigador diseñó un cuestionario en línea a través de la plataforma Google Forms® (bajo licencia de la Universidad Nacional de Colombia). Este cuestionario fue sometido a un análisis crítico y validez de expertos22,23que tuvo como objetivo definir si el cuestionario medía la variable en cuestión, y fue revisado por parte de un grupo evaluador conformado por profesores con maestría y doctorado e investigadores categoría "asociado" del Departamento de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia (n=3), y profesionales con maestría del Servicio de Apoyo Terapéutico del Hospital Universitario Nacional de Colombia (n = 2).

Una vez surtió el proceso anterior, se identificó un acuerdo del 98 % entre evaluadores, lo que dio paso a la realización de un piloto en cinco fonoaudiólogos (no vinculados previamente al proyecto) que cumplían los criterios de inclusión al estudio y se encontraban vinculados a reconocidas instituciones clínicas en Bogotá, esto con el fin de probar la plataforma seleccionada, la ejecución general del cuestionario y estimar los tiempos requeridos.

El cuestionario incluía un total de 28 preguntas sobre datos sociodemográficos (sexo, edad, departamento de residencia y máximo nivel de escolaridad completado) y clínicos (tiempo total de ejercicio profesional, tipo de institución donde ejerce sus actividades y servicios de atención en salud). Además, para la medición del impacto de la pandemia por COVID-19 en el ejercicio profesional de los fonoaudiólogos se realizó una caracterización de los participantes identificando si trabajaban antes de la declaratoria de pandemia, si perdieron su trabajo a causa de esta emergencia y si trabajan al momento de responder el cuestionario. Para cada uno de los participantes se realizaron preguntas específicas acerca de las razones de pérdida del trabajo, si trabaja presencial o virtualmente, entre otras. Para estos dos últimos, se indagó sobre los procesos de capacitación en bioseguridad o telesalud, si hubo cambios en los tiempos de atención, las estrategias de monitoreo, la variación de costos por sesión, el uso de equipos de protección personal y si realizaron modificaciones en acciones clínicas o uso de cuestionarios en la intervención habitual.

Aplicación

El estudio se desarrolló en tres fases. La primera se enfocó en el diseño del cuestionario, la segunda en la validación de expertos por parte del grupo evaluador junto a la aplicación de la prueba piloto, y finalmente, la tercera en la difusión del cuestionario y la recopilación de datos.

En cuanto a la tercera etapa, el cuestionario estuvo disponible entre enero y febrero de 2021. Este fue difundido por parte de las principales organizaciones gremiales como el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos y algunas instituciones de educación superior que imparten el programa de Fonoaudiología a nivel nacional a través de correo electrónico y redes sociales.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el Software R (Versión 3.5.0)24. Para las variables cuantitativas se realizaron medidas descriptivas como medias, porcentajes y rangos. Para variables cualitativas, se generaron frecuencias simples. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado (Chi2) de independencia para determinar la existencia y magnitud de asociaciones entre variables cualitativas. La significancia estadística se fijó a un valor p = 0,05.

Resultados

Se registró un total de 379 respuestas en el tiempo de difusión establecido. De estas, 2 fueron excluidas por estar incorrectamente diligenciadas, dejando una muestra final de 377 fonoaudiólogos. La Tabla 1 muestra los principales datos sociodemográficos de la muestra. El tiempo promedio de ejercicio profesional fue de 10,3 años, la edad promedio fue de 35,9 años y la mayoría de las respuestas fueron provenientes de mujeres (94,6 %). Los principales departamentos donde se ubicaron los profesionales fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca; departamentos donde se ubican varias de las instituciones de educación superior que ofrecen el programa de Fonoaudiología. Finalmente, la mayoría de encuestados tenían un nivel máximo de formación de pregrado con 49,1 % y de especialización con 39 %.

Tabla 1 Datos sociodemográficos de la muestra.

Fuente:e laboración propia.

*Media y rangos; ** Se presentan los 6 más representativos.

En cuanto a la medición del impacto de la pandemia por COVID-19 en la situación laboral de los profesionales, se evidenció que, previo a la pandemia, el 93,4 % (n = 352) de los encuestados se encontraban trabajando. En el momento en que la encuesta estuvo disponible este porcentaje disminuyó al 85,4 % (n = 322), lo que indica que 30 profesionales perdieron su trabajo durante la pandemia (30/352 ~9 %). La totalidad de estos profesionales reportaron que la pérdida laboral fue a causa del cierre de servicios de fonoaudiología en las instituciones de salud (46,6 %) y recorte de personal (53,3 %).

En relación con los encuestados que se encontraban trabajando durante la pandemia (n=322), se halló que la mayoría de los profesionales trabajaban bajo un contrato por prestación de servicios (47,5 %), seguido de contrato indefinido (29,5 %), independiente (13,7 %) y contrato temporal (9,3 %). Al contemplar el hecho de que los profesionales de salud colombianos pueden laborar en más de una institución a la vez y que cada institución presenta varios tipos de servicios, se encontró que el 31,5 % de los encuestados trabajaba en instituciones de nivel primario, el 12,7 % de segundo nivel, el 12,2 % de tercer nivel y cuarto nivel de complejidad, respectivamente. En cuanto al tipo de servicio en el que se desempeñaban los encuestados, se encontró que el 52,5 % trabajaba en consulta externa, el 18,3 % en hospitalización, el 14,8 % en unidad de cuidado intensivo, el 13,8 % en unidad de cuidado intermedio y el 9,5 % en urgencias. De igual forma, el 30 % también laboraba en atención domiciliaria.

De los 322 fonoaudiólogos que se encontraban trabajando al momento de la realización del estudio, el 14 % se desempeñaba en la virtualidad y el 86 % restante seguía con sus actividades presenciales (Tabla 2). En cuanto a áreas de desempeño, el 51,8 % labora en la intervención de deglución, el 42 % en los subprocesos del habla, el 38,2 % en terapia miofuncional, el 36,3 % en lenguaje comprensivo y expresivo, el 23,6 % en audiología, el 22 % en cuidado paliativo y el 13,6 % en comunicación aumentativa alternativa.

Actividades virtuales

Se ahondó sobre el motivo por el cual se vieron interrumpidas las actividades presenciales evidenciando que en un 73,3 % fueron a causa de una solicitud directa de su empleador y en 26,7 % por voluntad propia.

Dentro de los resultados, llama la atención que solo el 46,7 % de los terapeutas que estaban prestando sus servicios de manera virtual haya recibido algún tipo de formación para la atención en esta modalidad, que el porcentaje de participantes que indicaron que los tiempos de atención aumentaron y disminuyeron fue similar, que la percepción de disminución del costo por sesión fue leve y que el 86,7 % de estos fonoaudiólogos realizaba monitoreo o seguimiento a distancia. El 98 % de los profesionales que continúan monitoreando a sus pacientes utilizan la videoconferencia como herramienta de comunicación e intervención, dejando a un lado otras opciones como el uso de llamadas telefónicas, videos, chats o correos electrónicos.

Actividades presenciales

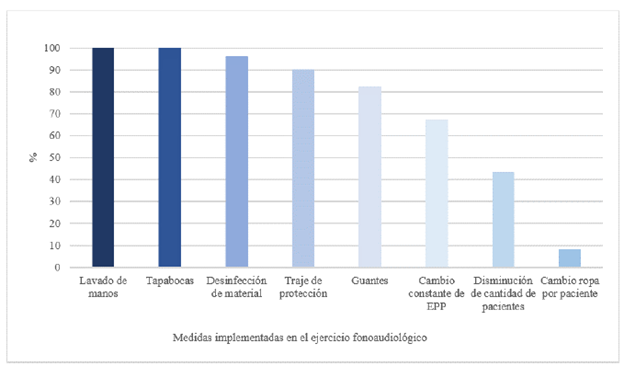

Respecto a los profesionales que continuaron desempeñando sus actividades de manera presencial (n=277), se identificó que el 36,5 % aún no tenía formación para el manejo de paciente con SARS-Cov-2 / COVID-19 y que solo el 26,7 % refirió la toma frecuente o rutinaria de pruebas de detección del virus. Pese a lo anterior, 87,3 % de los encuestados que atendía pacientes de forma presencial indicaron que en sus lugares de trabajo se les entregaban elementos de protección personal. Adicionalmente, se informó las prácticas y medidas adoptadas para continuar con las prácticas profesionales, las cuales son graficadas en la Figura 1.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Uso de medidas para prevenir el contagio por COVID-19 en fonoaudiólogos que ejercen de manera presencial.

En cuanto a la actividad clínica, se identifica que las remisiones al servicio de fonoaudiología han disminuido en un 48,8 % y se presenta una heterogeneidad en el porcentaje de aumento (22 %) y disminución (31,4 %) de la duración de las sesiones.

También se estableció que para los profesionales que atienden en modalidad presencial se han restringido en un 68,6 % algunas actividades en las diferentes áreas del quehacer fonoaudiológico, siendo la intervención en deglución y habla las más afectadas; esto limita las actividades de evaluación y tratamiento como estimulación intraoral, manejo de traqueostomías, trabajo miofuncional, pruebas instrumentales (videofluoroscopia y fibroscopía de la deglución), pruebas de esfuerzo respiratorio o cualquier otra actividad generadora de aerosoles. Por su parte, en la intervención audiológica se vio restringida la otoscopia, el curetaje y algunas pruebas de audiología básica. Las áreas menos restringidas fueron la intervención en lenguaje y la comunicación aumentativa alternativa.

Además, el 32,3 % de los profesionales que trabajan en la presencialidad y en la virtualidad reportan no tener un protocolo de intervención para pacientes con COVID-19 en la institución dónde trabajan.

Por último, al evaluar las asociaciones entre las variables, se encontró que el entrenamiento de los participantes para el manejo de pacientes con COVID-19 se asocia con la implementación de elementos de protección personal durante el trabajo (p < 0,01), con la existencia de un protocolo para la intervención durante la pandemia en la institución (p < 0,01) y con la intervención directa con pacientes con COVID-19 (p < 0,01). Igualmente, la falta del protocolo también se relacionó con la ausencia de toma rutinaria de pruebas COVID-19 en la institución (p < 0,04) y la ausencia de cambios en la duración de cada sesión (p < 0,04). No se encontró una relación significativa en el análisis de las variables restantes.

Discusión

Este estudio demuestra que los fonoaudiólogos clínicos encuestados tienen en promedio 35 años y 10 años de experiencia en el área. Esta población es joven y se encuentra fuera del grupo de riesgo severo del COVID-19, motivo por el cual podría existir este predominio de grupo etario en las prácticas clínicas. Por otro lado, los profesionales laboran principalmente en ciudades que poseen instituciones de educación superior que ofrecen programas de pregrado y posgrado en dicha área. Esta centralización refleja áreas del país dónde no llegan los beneficios que brinda la intervención fonoaudiológica en la deglución y la comunicación, por lo que es urgente promover la disciplina a nivel nacional. Además, se evidencian condiciones de trabajo alarmantes, donde casi la mitad de los profesionales labora bajo un contrato por Orden por Prestación de Servicios (OPS), el cual no brinda estabilidad o garantías laborales esenciales durante la pandemia. Las posibles dificultades económicas asociadas a esta inestabilidad, sumadas a los altos niveles de ansiedad, depresión, insomnio y estrés que presentan los profesionales sanitarios de primera línea4,28, pueden comprometer la calidad de vida de los fonoaudiólogos clínicos.

A nivel comparativo, un estudio descriptivo que buscó reconocer el impacto del COVID-19 en la práctica de la fonoaudiología en Reino Unido encontró una reducción de los casos clínicos intervenidos reportada por el 62,5 % de los participantes, porcentaje incluso mayor del reportado por la muestra colombiana (48,4 %)29. Esta reducción puede relacionarse con la restricción de prácticas profesionales y la limitación de los pacientes para acceder a servicios ambulatorios durante la pandemia, consecuencias de las medidas de contingencia que se implementaron en ambos territorios para mitigar el contagio.

Por otro lado, en el presente estudio se encontró un bajo porcentaje de fonoaudiólogos que trabajan en modalidad virtual, lo que puede deberse a que los pacientes aptos para recibir atención en esta área mediante telefonoaudiología son aquellos que no tengan deficiencias severas que comprometan su vida, que puedan comunicarse efectivamente y que cuenten con una red de apoyo sólida12,30; durante la pandemia se prioriza la prestación de servicios a pacientes en estado crítico, que tengan compromiso importante de su salud comunicativa y deglutoria, y que requieran atención urgente y continua.

En ese mismo sentido, el estudio de Chadd, Moyse & Enderby (2021) reporta que la mitad de los terapeutas ya no interactuaban directamente con sus pacientes, sino que se implementaban llamadas telefónicas (61 %) o videollamadas (44 %) para la prestación de servicios profesionales29. Este porcentaje significativamente mayor de adopción de la teleasistencia durante la pandemia puede relacionarse al hecho de que este estudio se realizó con una muestra de profesionales que laboraban en diversas áreas de acción, por lo que la teleasistencia se implementaría mayormente en áreas no clínicas de la fonoaudiología. Esta idea es soportada por el mismo estudio, que muestra que el 53 % de los profesionales consideraba que la teleasistencia no es apropiada para algunos pacientes, principalmente aquellos con dificultades deglutorias29.

Los resultados de la presente investigación coinciden con los planteados por Kollia & Tsiamtsiouris31, quienes realizaron un estudio enfocado en el impacto de la pandemia de COVID-19 en la telesalud fonoaudiológica estadounidense, evidenciando la escasa formación de los profesionales en esta modalidad y una predominancia de monitoreo a través de videoconferencias31. Dicho estudio también menciona las dificultades de acceso a herramientas tecnológicas para ejecutar su trabajo, lo que podría relacionarse con la heterogeneidad en los tiempos de atención al no existir acuerdos fácilmente distribuidos sobre la modalidad de trabajo a distancia. Estas similitudes reiteran que la pandemia de COVID-19 obligó a profesionales de todo el mundo a adaptarse a la virtualidad sin las herramientas y la experticia necesaria, sin mencionar que en este aspecto también pueden influir factores sociales como los bajos recursos económicos o la escasez de habilidades tecnológicas por parte de los usuarios.

El fonoaudiólogo cumple un rol fundamental en el cribado, evaluación e intervención de personas con secuelas importantes asociadas al COVID-19 y su tratamiento. Su participación en la intervención del adulto mayor, población con mayor riesgo de mortalidad, es fundamental para evitar secuelas importantes asociadas a disfagias severas. Por ende, la evidencia demuestra la necesidad de priorizar la presencia del fonoaudiólogo en UCI32, principalmente frente a la alta incidencia de pacientes intubados14 o con traqueostomía que producen dificultades deglutorias y de manejo de secreciones propias asociados al COVID-1917,29. Sin embargo, solo el 14 % de los profesionales trabajan en UCI, terminando en una potencial limitación de los beneficios del ejercicio fonoaudiológico en las áreas de deglución, habla y miofuncional. El área de lenguaje no es intervenida con frecuencia en el área clínica a pesar de existir evidencia de déficits cognitivos comunicativos asociados al COVID-19, sin embargo, la ausencia de un abordaje rutinario en este campo es una problemática internacional33.

Una parte significativa de los fonoaudiólogos colombianos no han recibido formación orientada a la intervención con pacientes con COVID-19. El desconocimiento de la naturaleza del virus y sus vías de contagio aumenta el riesgo de que el personal clínico se contagie, principalmente los profesionales que evalúan y tratan funciones relacionadas con la vía aérea como la voz y la deglución30. Por ende, es responsabilidad de las instituciones clínicas formar a todos sus trabajadores en este ámbito. Además, el análisis de este estudio demuestra que este entrenamiento fomenta el uso de elementos de protección personal, la construcción de protocolos, la homogeneidad de tiempos de intervención y la disminución de necesidad de toma de pruebas a los profesionales, por lo que este factor beneficia a la salud del talento humano y favorece la prestación de un servicio profesional y de calidad para los pacientes.

Los resultados del presente estudio también evidencian que se han seguido normas internacionales de trabajo directo con pacientes con COVID-19, como la restricción de acciones terapéuticas que disminuyen las remisiones a los servicios de fonoaudiología frente al riesgo de exposición a aerosoles34, el control de variables del ambiente y el uso permanente de elementos de protección personal frente al riesgo latente de contagio por la naturaleza de sus acciones profesionales12,13. Sin embargo, un porcentaje que no puede ser ignorado reporta no cambiar estos elementos de forma constante. Es urgente encontrar la causa de este resultado, como pueden ser una práctica inadecuada por el profesional o la escases de EPP en las instituciones de salud, con el fin de mantener la seguridad de profesionales y pacientes frente a la alta producción de aerosoles asociada a las acciones de intervención16.

Finalmente, un hallazgo relevante para la práctica clínica fue la ausencia de un protocolo de atención fonoaudiológica durante la pandemia, entendiendo que no existen pautas intrainstitucionales de manejo. Aunque existen pautas nacionales e internacionales para este tipo de atención12,13,15,35, es fundamental construir protocolos en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud basados en sus condiciones sociodemográficas y sus recursos disponibles.

Este es el primer estudio a nivel nacional que busca comprender el impacto de la pandemia por COVID-19 en el ejercicio fonoaudiológico clínico, así como las medidas implementadas para garantizar la atención y, por tanto, presentó varias limitaciones. En primer lugar, aunque se cumplió con la cantidad mínima de la muestra necesaria para generalizar los hallazgos, esta corresponde a una pequeña parte de los fonoaudiólogos que trabajan en el ambiente clínico a nivel nacional, por tanto, es necesario realizar nuevos estudios con un mayor número de participantes, incluyendo principalmente profesionales que trabajan en otras ubicaciones geográficas además de las representadas en este estudio, para comprender cómo ha cambiado su trabajo en relación con otras variables relacionadas con su ambiente sociocultural. Por otro lado, las preguntas incluidas en el cuestionario no permitieron profundizar en las respuestas de los profesionales, por lo que la implementación de entrevistas o inclusión de preguntas abiertas puede dar un panorama más amplio del objeto de esta investigación. Finalmente, este estudio se enfocó en los cambios en el ejercicio profesional, pero no en cómo han cambiado los hábitos, la salud mental y las condiciones laborales de los profesionales en fonoaudiología.

Conclusión

Los hallazgos evidenciaron que existe un bajo impacto de la pandemia por COVID-19 en cuanto a la pérdida de empleo y la adopción de medidas alternativas de intervención como la teleasistencia en la atención fonoaudiológica clínica y que, por el contrario, el impacto es significativo en cuanto a las limitaciones y adaptaciones del trabajo clínico que deben afrontar los fonoaudiólogos que trabajan tanto virtual como presencialmente. En este sentido, es necesario fortalecer la diseminación y construcción de protocolos para la intervención fonoaudiológica clínica durante la pandemia por COVID-19 y fomentar condiciones laborales y disponibilidad de recursos mínimas que garanticen el bienestar laboral de los profesionales y el cumplimiento de pautas internacionales de intervención.