Introducción

Los efectos del cambio climático presentan manifestaciones negativas sobre los ecosistemas, las poblaciones y los medios de vida alrededor del mundo, y particularmente las zonas costeras como el gran Caribe son reconocidas como áreas sensibles (IPCC 2014). Se estiman futuros impactos por cambio climático que podrían incrementarse de no tomar medidas de adaptación y mitigación, por lo tanto, su gestión es necesaria y se requiere el respaldo de los países y las organizaciones en los niveles internacional, nacional y local, para la implementación de acciones que permitan hacer frente a la problemática (Macreadie et ál. 2019).

Al respecto, ecosistemas como los manglares y los pastos marinos son estratégicos para la mitigación y la adaptación al cambio climático pues prestan numerosos bienes y servicios ecosistémicos, son sumideros de carbono y fuentes de CO2 oceánico; si se evita su degradación, podría impedirse la emisión de 1,02 Pg CO2e (Duke et ál. 2007; Macreadie et ál. 2019). Como estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático aplicables a estos ecosistemas marino costeros se encuentra la adaptación basada en ecosistemas -en adelante, AbE- y el carbono azul -en adelante, CA-. La AbE comprende la implementación de actividades de manejo ecosistémico que favorecen el incremento de la resiliencia al cambio climático, dentro de las que se incluye el manejo de las áreas protegidas como instrumentos de política que aseguran la provisión de los servicios ecosistémicos, la naturaleza y los valores culturales (Kelleher y Kenchington 1992; Dudley 2008).

El CA, por su parte, es el carbono capturado y almacenado en los ecosistemas de manglar, pastos marinos y marismas (Blue Carbon Partnership 2017; Tang et ál. 2018), que puede ser considerado como una medida dentro de la sombrilla de la AbE aplicable a las zonas marino costeras en particular; y facilita la mitigación de los gases efecto invernadero (GEI) mediante la restauración y conservación de dichos ecosistemas con un enfoque participativo de actores comunitarios y de gobernanza.

El gran Caribe es una zona con alto potencial de aplicabilidad de estas medidas en manglares y pastos marinos, (Jakovac et ál. 2020; Jones et ál. 2020), sin embargo, existe una contextualización limitada sobre el respaldo que brindan los países para su ejecución. Conocer los avances normativos e institucionales en los países integrantes es estratégico para el desarrollo de políticas, la implementación de acciones y la demostración de beneficios (Macreadie et ál. 2019); así como obtener beneficios naturales para las poblaciones que dependen de los servicios ecosistémicos que prestan, y adicionalmente enfrentar el cambio climático (Lhumeau y Cordero 2012; Zárate-Barrera y Maldonado 2015; Ojea 2015; Woroniecki, Wamsler y Boyd 2019).

Este artículo de revisión documental analiza la inclusión de medidas AbE y CA en la normatividad e instituciones, como mecanismo para la gestión del cambio climático en el gran Caribe. En este sentido, el documento se divide en cuatro partes: la primera hace referencia a la normatividad e instituciones que respaldan la implementación de medidas AbE y CA en el área en los ecosistemas de manglares y pastos marinos; después aborda los efectos de la normatividad en la ejecución de dichas medidas; enseguida se encuentra un apartado dedicado al manejo de las áreas marinas protegidas -en adelante, AMP- como instrumentos de política para la gestión de estas medidas; y finalmente se esbozan los retos de los países para el desarrollo de iniciativas de AbE y CA.

Metodología

El gran Caribe se ubica en el continente americano, abarca una porción de América Latina, Centro América y parte de México, Venezuela y Colombia; incluye las áreas insulares y continentales de las vertientes de América Latina hacia el mar Caribe, abarcando las islas independientes anglófonas, francófonas o hispanoparlantes, así como los territorios de ultramar y protectorados (Figura 1) (Ardila 2005).

El enfoque metodológico se orientó a una revisión documental mediante un análisis cualitativo. Para esto se establecieron tres temáticas principales relacionadas con: (i) la normatividad e instituciones que respaldan la gestión de las medidas AbE y CA en el gran Caribe para los ecosistemas de manglar y pastos marinos, que permiten hacer frente a los efectos del cambio climático; (ii) el impacto de estas normas en la ejecución de las medidas; y (iii) el papel de las AMP en la implementación de AbE y CA. Adicionalmente, se identificaron los retos que deben afrontar los países para aplicar de manera exitosa dichas iniciativas.

La literatura reciente y de alcance global en los altos niveles académicos se encuentra en inglés, sin embargo, para el caso del gran Caribe fue importante incluir textos en español donde se identificaron elementos y avances locales, que aportaron a la construcción del panorama de la gestión de AbE y CA. Se incluyeron documentos elaborados por instituciones con competencia internacional en la gestión ambiental como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -en adelante, UICN-, la Comisión Europea y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas -en adelante, CONANP- del Gobierno Federal de México.

La información revisada se obtuvo principalmente de bases de datos (Science Direct, Scopus y Web of Science) y fuentes oficiales, incluyendo los casos de estudio identificados en los países del gran Caribe. El proceso de revisión se conformó por tres fases: (i) selección de los términos clave para la búsqueda, correspondientes a "management", "ecosystem-based adaptation", "blue carbon" y "marine protected áreas", identificados en los títulos, resúmenes o palabras clave; (ii) revisión de los títulos y resúmenes en los textos recuperados para ver su relación con el tema de análisis y así descartar; y (iii) clasificación de los documentos recuperados de acuerdo con las tres temáticas de análisis para su posterior codificación, cuantificación y estudio (Tabla 1).

Tabla 1 Criterios de búsqueda de literatura

Nota: *permiten reemplazar uno o más caracteres al final de una palabra; las comillas son para buscar palabras exactas.

Se realizó una clasificación y análisis de los documentos recuperados mediante una tabla de Excel, de acuerdo a las temáticas objetivo, al área de estudio que abordan, se especificó si se hacían mención de los ecosistemas marino costeros estratégicos (manglares y pastos marinos), y si se referían a las AMP; adicionalmente se utilizó una codificación para las temáticas correspondiente a 1: normatividad AbE y CA, 2: impacto de normas (casos de estudio), y 3: AMP. Esta conformación también facilitó identificar si cada documento abordaba más de una temática (Tabla 2).

Resultados

Se encontraron 2.637 registros en las tres bases de datos utilizadas, considerando todos los años, idiomas y todos los tipos de documentos recuperados: revistas, libros, capítulos de libros, entre otros. Luego de aplicar los criterios de búsqueda se descartaron 2.560 documentos, para seleccionar finalmente 77. La mayoría de los documentos seleccionados fueron en inglés (70) y en menor medida en español (7). Los 77 registros seleccionados se obtuvieron así: 14 artículos de Science Direct, 54 recuperados de Scopus y 5 documentos de Web of Science; adicionalmente, se incluyeron 2 textos de la UICN, un documento de la Comisión Europea y uno de la CONANP. La síntesis del proceso de revisión se encuentra en la (Figura 2).

Luego de la revisión, los documentos se clasificaron tal como se observa en la Tabla 3. La mayoría mencionan al gran Caribe o países pertenecientes a este, seguido por aquellos que incluyeron las temáticas a nivel global, y en menor medida se mencionan países de América y diferentes al gran Caribe; sobresalen los casos de estudio para el gran Caribe en general. El principal tema encontrado son las AMP como instrumentos de política para la gestión de medidas AbE y CA y, en segundo lugar, los textos sobre impacto de la normatividad y casos de estudio.

Tabla 3 Resultado de la clasificación de la documentación

| Clasificación | Número de documentos | % | |

|---|---|---|---|

| Área de estudio | Documentos que mencionaron al gran Caribe. | 35 | 45,5 |

| Documentos que tratan las temáticas de análisis a nivel global. | 31 | 40 | |

| Documentos con área de estudio en países de América y diferentes al gran Caribe. | 11 | 14 | |

| Casos de estudio | Total casos de estudio. | 15 | 19,5 |

| Del gran Caribe. | 9 | 12 | |

| Del mundo. | 4 | 5 | |

| Otras áreas de América. | 2 | 2,6 | |

| Temáticas de interés | Documentos sobre AMP. | 31 | 40 |

| Textos sobre impacto de la nortividad y casos de estudio. | 27 | 35 | |

| Textos sobre normatividad e instituciones. | 19 | 25 | |

| Total textos con más de una temática de interés. | 18 | 23 | |

Discusión

Normatividad e instituciones para la gestión de abe y ca en el gran Caribe

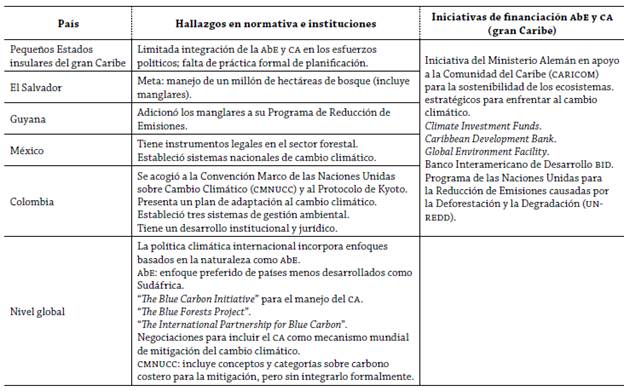

Los textos clasificados para el gran Caribe sobre la normatividad e instituciones relacionadas con la implementación de medidas AbE y CA son poco detallados en cuanto a la descripción particular de la aplicación de estos temas. Se encontraron limitaciones en la apropiación de dichas medidas en las zonas costeras, puesto que falta una buena medición con evidencias sobre su inclusión en el manejo integrado costero. Ecosistemas estratégicos como los manglares (afectados principalmente por el ascenso en el nivel del mar), sobre los cuales es propicio aplicar AbE y CA, carecen de regulaciones en los instrumentos de planeación local para su protección, con inclusión de las comunidades y las autoridades (Sierra-Correa y Cantera 2015), reflejando así el poco avance y aprovechamiento de las oportunidades para abordar el cambio climático mediante dichos mecanismos (Tabla 4).

Tabla 4 Hallazgos en normativa, instituciones e iniciativas de financiación para la gestión de AbE y CA, para el gran Caribe y a nivel global

Particularmente, el manejo de ecosistemas de manglar es reconocido en los pequeños Estados insulares del gran Caribe para el mejoramiento de la calidad del agua y también para el secuestro de carbono como estrategia para mitigar el cambio climático (Lhumeau y Cordero 2012), sin embargo, las decisiones y los esfuerzos políticos de estos países han sido débiles en su incorporación (Mycoo 2018). Con respecto a la adaptación, hay limitaciones de los análisis incluidos en los documentos de planificación; muchos de estos países han excluido estrategias clave resaltando la falta de práctica formal de planificación (Thomas et ál. 2019). Frente a la implementación de AbE, se encuentra la iniciativa del Ministerio Alemán en apoyo a la Comunidad del Caribe (CARICOM) que ofrece financiamiento a la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos para enfrentar el cambio climático (Mycoo 2018). Además, existen varios fondos como el "Climate Investment Funds", "Caribbean Development Bank", "Global Environment Facility" y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que han tenido presencia en el área (Thomas et ál. 2019).

El Salvador, por su parte, presenta una meta sobre el establecimiento y manejo de un millón de hectáreas de bosque incluyendo los manglares, y Guyana adicionó estos ecosistemas en su Programa de Reducción de Emisiones (Herr y Landis 2016). Países como Colombia y México cuentan con instrumentos legales en el sector forestal, han organizado sistemas nacionales de cambio climático incorporando políticas, normas, procesos, instrumentos y estrategias relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático (Comisión Europea 2019); lo que denota un avance en las políticas climáticas para favorecer la AbE y el CA.

Colombia reconoció la necesidad de cuantificar el carbono almacenado en los manglares y su incorporación en las cuentas nacionales de CO2, lo cual facilitará la toma de decisiones a nivel regional y nacional para implementar proyectos de carbono azul (Bolivar, Gutierrez-Velez, y Sierra 2018); actualmente se están realizando estudios de línea base sobre CA en manglares y pastos marinos, y ya existe un proyecto pionero certificado llamado "Vida Manglar", localizado en el área protegida Distrito de Manejo Integrado Cispatá, en el Caribe colombiano (CI et ál. 2020). La normatividad de este país se acoge a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático -en adelante, CMNUCC- con la Ley 164 de 1994 (Congreso de Colombia 1994) y al Protocolo de Kyoto con la Ley 629 de 2000 (Congreso de Colombia 2000), y cuenta con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (DNP-MINAMBIENTE-IDEAM-NGRD 2016). Ratificó el Convenio de Cambio Climático y estableció tres sistemas de gestión: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD), Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) (Vides y Sierra-Correa 2014). El país cuenta con un desarrollo institucional y jurídico en el sector ambiental, y desde el 2010 ya era el cuarto país en América Latina con proyectos de reducción de emisiones vía Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) (Yepes-Mayorga 2012).

A nivel del gran Caribe, los gobiernos, la sociedad civil, los grupos empresariales y los centros de investigación se basan en estudios que integran la vulnerabilidad y la adaptación para la planificación y la gestión; y localmente las ONG, las comunidades, los gobiernos locales y los grupos empresariales deben unir sus esfuerzos para llevarlas a cabo (Yepes-Mayorga 2012); esto aporta al cierre de la brecha entre la ciencia y la planificación del cambio climático, pero falta mayor respaldo y dinamismo para la materialización de medidas apropiadas especialmente a nivel local.

Frente a este contexto, la política climática internacional ya incorpora los enfoques basados en la naturaleza como AbE (Nalau, Becken y Mackey 2018); este ha sido preferido para la adaptación al cambio climático en los países menos desarrollados y en vía de desarrollo como Sudáfrica (Pasquini y Cowling 2015; Bourne et ál. 2016). La gobernanza de la conservación costera a largo plazo será efectiva si se incorporan tanto los valores tangibles (p. ej. servicios de aprovisionamiento) como intangibles (p. ej. servicios culturales), puesto que generalmente se solapan (Satterfield et ál. 2013; Chan et ál. 2019).

Los países del gran Caribe se enfrentan a los retos que traen consigo las medidas AbE, a saber, de gobernanza, de implementación a largo plazo y de financiación; los cuales requieren trabajar cerca a la adaptación basada en comunidades (Ojea 2015). Para esto existen mecanismos como el Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación (UN-REDD), que ofrece apoyo a los países en desarrollo para estudios sobre deforestación y degradación (Ahmed y Glaser 2016).

El CA también presenta inconvenientes a nivel global para lograr un vínculo exitoso entre lo sociocultural y los mecanismos de gobernanza. Al respecto, existen programas internacionales como "The Blue Carbon Initiative", dirigido a asegurar el manejo del CA mediante la formulación de políticas de mitigación del cambio climático, así como "The Blue Forests Project" y "The International Partnership for Blue Carbon" (Contreras y Thomas 2019); también están en consideración los proyectos de CA, certificados e incluidos en los mercados, como un mecanismo oficial a nivel mundial para la mitigación del cambio climático. El carbono costero no ha sido integrado formalmente en los planes de cambio climático, específicamente en las medidas de mitigación, pero sí existe en la CMNUCC como contexto de mitigación con muchas definiciones y categorías, con acciones implementadas de forma distinta de un país a otro (Herr y Landis 2016).

Esta contextualización indica mayores avances en la gestión de medidas AbE y CA en países como Colombia y México que ya cuentan con sistemas ambientales y normativas que reglamentan la adaptación y mitigación del cambio climático; sin embargo, en los pequeños Estados insulares del gran Caribe la aplicación de dichas medidas es limitada, con poca experticia en la planificación. En comparación con el nivel global, el gran Caribe aún debe incluir explícitamente las soluciones basadas en la naturaleza en sus esfuerzos de políticas, así como impulsarlas la gestión institucional participativa y la financiación.

Efectos de la normatividad en AbE y CA

El enfoque de AbE cada vez se destaca más en el abordaje del cambio climático, incluso en el gran Caribe (Mercer et ál. 2012), pero aún falta integración y apropiación de las comunidades en la planificación del cambio climático y acceso a la información para la toma de decisiones; en ocasiones, las comunidades son excluidas de la planificación del cambio climático (aunque sean afectadas) realizada en los niveles nacionales, además de faltarles herramientas para la evaluación de costos y beneficios (De Souza y Clarke 2018). En los países en desarrollo hay carencias de información sobre este fenómeno en las zonas costeras, acompañadas de la falta de recursos para aplicar estrategias como AbE (Fernandino, Elliff y Silva 2018).

En los países del gran Caribe hay poca referencia a la integración del conocimiento local y externo para dar soluciones en contexto, por tanto, existen brechas entre la aplicación de las medidas y la adaptación al cambio climático (Mercer et ál. 2012; Fernandino, Elliff y Silva 2018). Al respecto, es importante el conocimiento y la coproducción como mecanismos de gobernanza (Lavorel et ál. 2020), el fortalecimiento de esta última, la construcción conjunta de la planificación y el conocimiento son elementos esenciales; a nivel marino, la gobernanza de los países en desarrollo es ineficiente a causa de las débiles instituciones estatales, cuyos impactos se agravan debido a las condiciones extremas de pobreza, desigualdad social y corrupción (Gonzalez y Clifton 2017). La gestión del cambio climático va más allá de las políticas ambientales y las instituciones, e implica una integralidad abarcando las condiciones sociales, económicas y estructurales al interior de los países.

En este sentido, en Costa Rica las temáticas climáticas presentan deficiencias en el conocimiento a lo largo del proceso normativo. Muchos desarrollos no son duraderos, generalmente están vinculados a proyectos y estudios específicos, y no a políticas o asuntos institucionales; existe fragmentación y poca capacidad estatal para gestionar el conocimiento, implicando una brecha entre la ciencia y la política (Ryan y Bustos 2019). Por su parte, en el golfo de México hay oposiciones sobre la administración efectiva de las comunidades en los bosques de manglar, obstaculizando la implementación de políticas a su favor (Espinoza-Tenorio et ál. 2019). Y en países como Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, y el Caribe en general, se identifican incrementos en las presiones antrópicas hacia los ecosistemas estratégicos (Hernández-Delgado 2015), lo cual requiere mejoras de la administración ambiental considerando bajos costos y la evaluación de la suficiencia de los servicios ecosistémicos (Grima y Singh 2020).

Por otro lado, muchos de los esfuerzos realizados en América Latina y el Caribe han favorecido los ecosistemas de manglar y pastos marinos, pero los monitoreos posteriores de captura de biomasa y carbono son escasos para corroborarlo (Bolivar, Gutierrez-Velez y Sierra 2018; De-Lacerda, Borges y Ferreira 2019); en Estados Unidos, el Atlántico, el golfo de México y las costas del Caribe los pastos marinos tienen la menor tasa de supervivencia por año después de la restauración (Powell et ál. 2019).

A nivel mundial, la AbE se ha aplicado mayormente para la recuperación de ecosistemas como el manglar y los pastos marinos (protección costera y evitar inundaciones), que para la adaptación al cambio climático (Fernandino, Elliff y Silva 2018). Sin embargo, la restauración de manglares está siendo implementada en México (Veracruz, Campeche y la Península de Yucatán) y en la Habana-Cuba desde 1970 (Osland et ál. 2018), también Colombia ha realizado estos ejercicios. Las pequeñas islas del Caribe han aplicado gran cantidad de iniciativas a nivel regional y nacional, mediante organizaciones internacionales como "UICN", "Bird Life International" y "World Wide Fund for Nature" (WWF) (Mercer et ál. 2012).

Por otra parte, la gestión global del CA es reciente cuyo desarrollo de políticas, acciones de manejo y la demostración de sus beneficios son incipientes. Presenta barreras como sesgos en la información geográfica para determinar los sitios específicos de grupos de carbono, altos costos de comercialización de bonos de carbono y dificultades en el aseguramiento de la equidad y la justicia, además su cuantificación tiene poco tiempo de haberse implementado (Macreadie et ál. 2019). La distribución de los puntos críticos de manglares indica potencial para el gran Caribe y el sudeste asiático, donde se ubican las comunidades costeras más vulnerables; las altas densidades de población están asociadas con altas tasas de pérdidas de este ecosistema (Turschwell et ál. 2020); estos manglares almacenan cerca de 896 millones de tMCO2, siendo oportunidades para aplicar iniciativas de CA; su implementación ha sido mediante proyectos puntuales sin aprovechar el potencial más amplio de análisis (Jones et ál. 2020). Australia posee entre el 5 % y el 11 % del CA almacenado en el mundo, con importantes intereses en la creación de políticas; al respecto, evaluaron doce iniciativas que presentaron potencial de reducción de emisiones y una medición confiable (Kelleway et ál. 2020).

La respuesta del CA y los GEI a las diferentes estrategias de manejo costero, tiene enfoques de restauración que resultan en un incremento del CA en comparación con áreas degradadas, cuyo potencial le permite igualarse a sitios naturales (O'Connor et ál. 2020). En la Península de Yucatán-México, se han implementado iniciativas de CA con la protección de 16.058 hectáreas de manglar que reducirían 2,84 Mg de CO2 durante los próximos cien años, valorados en USD 426.000 anuales si se negocian en el mercado de California. Asia tiene potencial en programas de CA para evitar la emisión de 15,51 PgCO2 y pueden ser vendidos entre USD 3 y USD 13 por tCO2, generando beneficios (Jakovac et ál. 2020); en términos globales, las emisiones potenciales de carbono se evitarían a menos de USD 10 tCO2 (Siikamäki, Sanchirico y Jardine 2012). Estos ejemplos dimensionan las posibilidades y los beneficios del CA en la mitigación, produciendo recursos destinados a la protección de manglares que también podrían usarse para fortalecer la resiliencia comunitaria. Adame et ál. (2018) y Romañach et ál. (2018) aseguran que los esfuerzos globales en políticas y gestión han sido poco exitosos para la protección de manglares por la falta de integración de escalas espaciales y temporales; adicionando la utilización de los servicios ecosistémicos a partir de la demanda sin concordancia con las capacidades productivas del ecosistema.

Es así como el pago por servicios ambientales (PSA) relacionado con la comercialización del CA en los mercados es una herramienta factible para la conservación marino costera, que requiere conocimiento científico sobre los servicios ecosistémicos y el manejo de actividades económicas para reducir las incertidumbres (Lau 2013). Debido a la ubicación principal de los manglares en los países en desarrollo, el mercado voluntario de carbono es crucial en cuanto a protocolos y ejemplos globales de estudios de caso que pueden repercutir en amplios esquemas de cumplimiento (Locatelli et ál. 2014). El CA es sensible a las incertidumbres regulatorias, como el cambio en las prioridades de los gobiernos, la evolución de los mercados de carbono y la falta de recursos disponibles para la conservación (Vanderklift et ál. 2019).

El éxito de las soluciones basadas en la naturaleza requiere una gobernanza activa y a todo nivel, con cooperación y coordinación entre las partes involucradas, se necesita coherencia política evitando que una instancia vea la adaptación como responsabilidad de otra (Seddon et ál. 2020). La gobernanza presenta problemas comunes a lo largo de los países del gran Caribe, donde la planificación y la gestión del cambio climático tienen debilidades en el involucramiento de todos los actores que deberían estar, especialmente los comunitarios. A su vez, las iniciativas implementadas son producto de proyectos puntuales, aun es joven el establecimiento de normativas y una planificación a largo plazo en estos temas.

La AbE, recientemente, es utilizada para la adaptación al cambio climático, mientras que el CA todavía no ha sido estudiado de forma suficiente con amplios monitoreos que demuestren su efectividad, pero es considerado como un potencial en la región.

Importancia de las AMP en AbE y CA

El establecimiento y el manejo de las AMP como instrumentos de política facilita el aseguramiento de la conservación de los servicios ecosistémicos para hacer frente a los impactos del cambio climático (Lhumeau y Cordero 2012; Edgar et ál. 2014); los efectos de las AMP sobre la integridad del hábitat en los paisajes son bien conocidos (Joppa y Pfaff 2011) y es importante entender estos sistemas para poder establecer estrategias de gestión efectiva (Cruz-Vázquez, Rioja-Nieto y Enriquez 2019). La naturaleza de protección de estas áreas les permite ser políticas favorables para mitigar el cambio climático, aunque hay incertidumbres sobre la influencia del fenómeno en su habilidad de secuestro de CO2 (Howard et ál. 2017). La investigación sistemática sobre la efectividad de las AMP es todavía limitada, así como los efectos a escalas de paisajes marinos y otros ecosistemas (Watson et ál. 2014).

Las AMP deben complementarse con políticas para reducir las presiones antrópicas relacionadas con el cambio climático (Fox et ál. 2012; Crabbe 2014). Son llamadas experimentos de política a plantearse con base en la ciencia y requieren medidas adicionales enfocadas a las especies particulares y el manejo oceánico (Laffoley et ál. 2019); estas áreas demandan un nivel de capacidad institucional y conocimiento científico que aún está poco desarrollado. La capacidad de las AMP para apoyar medios de vida alternativos parece ofrecer poca tracción, especialmente en países donde el turismo está enfocado en sitios históricos terrestres, donde el acceso a las áreas marinas es limitado y los destinos ecoturísticos marinos en los países vecinos ya están bien establecido en el mercado internacional (Jupiter et ál. 2014; Steenbergen 2016).

En el Caribe insular las AMP son instrumentos críticos, sobre las cuales se construyen estrategias regionales de conservación (Knowles et ál. 2015) enfocadas en ecosistemas marinos sensibles, particularmente en países en desarrollo (Kaplan et ál. 2015). La cobertura de AMP en el Caribe insular es cercana a las cifras globales y no está muy por debajo de los objetivos regionales (Knowles et ál. 2015). Pero estos países tienen altos costos para el cumplimiento de las regulaciones en AMP debido a dificultades en la movilidad de recursos, a las dinámicas impredecibles del sistema y los tamaños ocasionalmente considerables de las áreas (Gutiérrez, Hilborn y Defeo 2011).

En las AMP del Caribe mexicano, la gestión basada en las comunidades tiene resultados positivos en el potencial de conservación, fomentando altos niveles de apoyo comunitario (Ayer et ál. 2018). Las áreas protegidas del Caribe con el Mediterráneo coinciden en que el éxito proviene de la participación de todas las partes interesadas al tomar decisiones y de una mejor gobernanza, comunicación y capacitación (Bustamante et ál. 2014). En este sentido, Dalton, Forrester y Pollnac (2012) identificaron dichas participaciones y su influencia en la gestión para 31 AMP del gran Caribe, allí los mayores implicados han vivido poco al interior de las áreas y la participación no se asocia con el desempeño social y ecológico, pero sí con el rendimiento. Es importante la contribución activa de los profesionales de la conservación y se resaltan los esfuerzos para establecer nuevas áreas (Dalton, Forrester y Pollnac 2015).

No obstante, hay dificultades para llegar a acuerdos de gobernanza en las AMP del Caribe. Para esto, deben involucrarse enfoques de participación de múltiples instituciones y arreglos sobre las jurisdicciones; se requieren acuerdos entre los niveles nacional y local e interacciones hacia ambas direcciones (Gonzalez y Jentoft 2011; Mccay y Jones 2011; Fanning, Mahon y McConney 2013). Conviene la mezcla de capacidades para el manejo de los elementos biofísicos, socioeconómicos y de gobernanza, requieren liderazgo, pero principalmente capacidad institucional. Estas áreas deben incluir las diferencias culturales, sociales y económicas de las regiones involucradas en la gobernanza (McConney y Pena 2012), así como la sociedad civil, familias, ONG, negocios y comercios.

En San Vicente y Granadinas, la evaluación económica de los ecosistemas marino costeros en las áreas protegidas facilitaría el diseño de políticas de conservación, (Christie et ál. 2015). En Colombia, el comanejo proporciona resultados positivos en la extracción sostenible de recursos, reconociendo a las comunidades como actores relevantes en la toma de decisiones (Moreno-Sánchez y Maldonado 2010). Los ecosistemas de manglares y patos marinos en Colombia presentan una valoración económica positiva para la captura y almacenamiento de CO2, pero con alta dependencia de las negociaciones en la CM-NUCC y las dinámicas internacionales (Zárate-Barrera y Maldonado 2015). La adicionalidad de los proyectos de CA no es sencilla de lograr en países que cuentan con áreas protegidas en zonas marino costeras como en Norteamérica y Australia, pero en el sudeste asiático, las AMP generalmente omiten el manejo de CA, por lo cual sí conseguirían la adicionalidad (Moraes 2019).

El Gobierno Federal de México a través de la CONANP, elaboró la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP), incluyendo medidas como la protección especial de los pastos marinos y el fortalecimiento de las capacidades de las AMP para la protección de manglares, fomentando la conectividad, la resiliencia y la inclusión en el esquema de pagos por servicios ambientales mediante políticas (CONANP, FMCN y TNC 2011). Aunque en principio la protección de estos ecosistemas es una base, con el paso del tiempo se deben fortalecer las capacidades de gestión para evolucionar a verdaderas medidas de adaptación y mitigación del cambio climático a largo plazo.

Un insumo para respaldar el establecimiento de AMP y la ejecución de medidas de gestión y gobernanza es la restauración de los pastos marinos, que ha mostrado ser eficaz para recuperar los servicios ecosistémicos costeros perdidos, aunque haya pocos estudios sobre esta (Greiner et ál. 2013; Marbà et ál. 2015). Dicha restauración proporciona teóricamente una solución potencial para mitigar las pérdidas de las reservas de CA debidas a alteraciones antropogénicas (Thorhaug et ál. 2017).

Países del gran Caribe como México y Colombia presentan un avance frente a los demás, puesto que sus normativas ya consideran dentro de las áreas protegidas la configuración de ecosistemas estratégicos como los manglares y pastos marinos dentro de las opciones para implementar medidas AbE y CA; los demás países aún deben fomentar estas iniciativas con mayor fuerza. Todos los países coinciden en debilidades para la aplicación de una gobernanza efectiva tanto dentro como fuera de las AMP.

Retos de los países

El principal desafío para el desarrollo de iniciativas de AbE y CA en el gran Caribe es el acceso a la financiación para su ejecución y desarrollo (Mycoo 2018; Thomas et ál. 2019), se necesita incorporar regulaciones en los instrumentos locales de planificación que favorezcan la protección ecosistémica, involucrando a las comunidades y las partes interesadas en igualdad de condiciones (Sierra-Correa y Cantera 2015). Y en los pequeños Estados del Caribe se requieren metodologías más robustas de planificación (Thomas et ál. 2019). Así, los condicionamientos económicos y financieros, la gobernabilidad y la falta de conocimiento son importantes limitaciones para aplicar medidas AbE (Nalau, Becken y Mackey 2018).

La AbE es restringida por falta de participación ciudadana y comunitaria, y por colocar poca atención en los diferentes acuerdos de gobernanza, así como la fragmentación institucional y los problemas de la gobernanza vertical y horizontal, específicamente donde múltiples jurisdicciones cubren una misma área geográfica (p. ej. una cuenca hidrográfica) (Roberts et ál. 2012; Brown 2015; Pasquini y Cowling 2015). Además, el énfasis en la integración del conocimiento local y externo en AbE generalmente no ocurre en la práctica (Mercer et ál. 2012). Por su parte, la inclusión del CA en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC siglas en inglés) es prioritario para su impulso, así como darle coherencia con las leyes y políticas nacionales para determinar las metas cuantificables de CO2e (Moraes 2019; Comisión Europea 2019). El Acuerdo de París es una oportunidad para impulsar iniciativas como estas.

Se requiere mejorar la coordinación y la planificación para lograr la resiliencia socioecológica, así como espacios y mecanismos de evaluación confiables para conocer los impactos de las políticas climáticas, mejorar el monitoreo y la evaluación del desempeño de la naturaleza (Powell et ál. 2019). Otros desafíos incluyen la dificultad de las comunidades del Caribe para acceder a datos e información climática y ambiental, y su exclusión habitual en la toma de decisiones (De Souza y Clarke 2018).

En cuanto a las AMP hay dificultades en la coordinación entre los entes gubernamentales, los recursos económicos limitados, la restricción en el control de las áreas, e importantes alteraciones en muchas de las zonas costeras (Alvarado et ál. 2012), además de generar información científica de calidad para el manejo de las mismas y la toma de decisiones (Crabbe 2014). En los pequeños estados insulares la capacidad de manejo de las AMP es limitada a pesar de las múltiples iniciativas de evaluación y construcción de capacidades (McConney y Pena 2012).

Conclusiones

Las evidencias documentales sobre la aplicación de medidas AbE y CA en el gran Caribe son limitadas. Se identificaron mayores avances en la gestión de medidas AbE y CA en países como Colombia y México que ya cuentan con sistemas ambientales y normativas que reglamentan la adaptación y mitigación del cambio climático; sin embargo, en los pequeños estados insulares del gran Caribe la aplicación de dichas medidas es menor, con poca experticia en la planificación. En comparación con el nivel global, esta área aún debe incluir explícitamente las soluciones basadas en la naturaleza en sus esfuerzos de políticas, así como impulsar la gestión institucional participativa y la financiación.

Las referencias sobre la integración del conocimiento local con las soluciones al cambio climático son pocas, indicando atenuación en la gobernanza de los países del gran Caribe; existe debilidad en las instituciones con jurisdicción en las zonas marino costeras, a lo que se suman las condiciones extremas de pobreza, desigualdad social y corrupción. En Costa Rica se encuentran deficiencias en el conocimiento de la normativa, las iniciativas se vinculan a estudios específicos sin ser involucradas en políticas o asuntos institucionales, además de la presencia de fragmentación y poca capacidad estatal; en el golfo de México hay oposiciones sobre la administración efectiva de las comunidades en los bosques de manglar, obstaculizando la implementación de políticas a su favor; en otros países de la región del Caribe se requieren mejoras de la administración ambiental dadas las presiones antrópicas hacia los ecosistemas. En países de América Latina y el Caribe muchos de los monitoreos posteriores a los proyectos en manglares y pastos marinos no se realizan, por tanto, la evidencia de la efectividad es limitada. En Colombia y México, sin embargo, se están realizando ejercicios de restauración de manglares, con esfuerzos de gobernanza participativa.

En las AMP de los países del gran Caribe los actores con influencia no se encuentran al interior de estas cuyo enfoque es hacia el rendimiento, teniendo poco en cuenta el desempeño social y ecológico. La gobernanza aplicada es débil, conviene la mezcla de capacidades para el manejo de los elementos biofísicos, socioeconómicos, se requiere liderazgo y capacidad institucional. En países como México la combinación de la gestión basada en comunidades dentro de las AMP presenta resultados positivos, y coincide con el Caribe mediterráneo, cuyo éxito proviene de la participación de todas las partes interesadas para una mejor gobernanza y comunicación. En San Vicente y Granadinas sería oportuna la evaluación económica de los ecosistemas marino-costeros de las AMP, y en Colombia se está aprovechando el comanejo que involucra a las comunidades en la toma de decisiones.