1. Introducción

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) pertenece a la familia de los retrovirus, los cuales tienen la capacidad de contagiar al ser humano, infectando las células del sistema inmunitario y alterando o anulando su función fisiológica, así, en una fase más avanzada de la enfermedad conocida como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), sucede un deterioro progresivo al sistema dejando de cumplir su función protectora y dando paso a infecciones oportunistas que pueden ser mortales para la persona portadora del virus.

Los primeros casos de infección por VIH se descubrieron en el año de 1981 en los Estados Unidos de Norteamérica (Boza-Cordero, 2016). Para el año 2020, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA, 2022) estimaba que existían 37.7 millones de Personas Viviendo con VIH (PPV) en todo el mundo. En lo que respecta a América Latina, la población que vive con el virus asciende a 3.8 millones (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2022). En México, de 1983 al primer trimestre de 2023 se han contabilizado 355,969 casos (19.2% mujeres y 81.8% hombres) siendo la transmisión sexual la principal vía de contagio con el 96.5% de los casos (Secretaría de Salud de México, 2023).

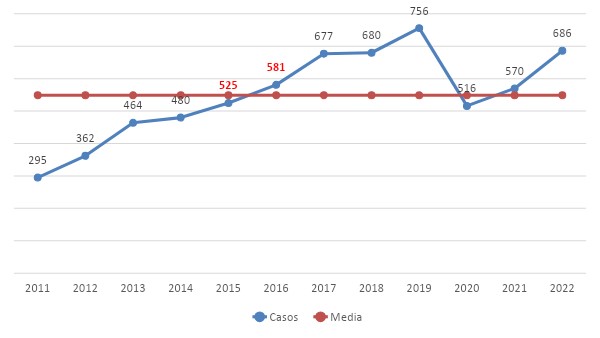

En Yucatán, el número de PPV para el año 2021 fue de 10,302 siendo hombres el mayor porcentaje de casos (85.14%) y la vía sexual la principal forma de contagio (Servicios de Salud de Yucatán [SSY], 2021). De acuerdo con datos de la SSY y la SS en entre el 2011 y 2022 el promedio de contagios anuales fue de 549 casos. Como se puede apreciar en la Figura 1, a partir del año 2016 el número de casos promedio ha sido mayor a la media con excepción del 2020. Ante este panorama general, si bien se destacan los esfuerzos de diversos organismos para acabar con el problema, surgen preguntas como ¿por qué a pesar de las estrategias para la reducción del contagio, las estadísticas demuestran un incremento con una tendencia al alza desde el año 2016? Como una manera de responder al cuestionamiento, se puede aducir que la investigación sobre VIH ha mantenido una perspectiva biologicista que ha analizado poco los modos de producción y reproducción social (Breilh, 2003), de esta forma se hace necesario trascender la mirada hacia una perspectiva más integral que acepte lo social y lo afectivo como categorías de análisis del fenómeno del VIH/SIDA.

Fuente: elaboración propia con datos de SS y SSY.

Figura 1 Casos de infecciones por VIH en Yucatán, México por año.

En concordancia con lo planteado anteriormente, se retoma en esta investigación la Teoría de las Representaciones Sociales [TRS] (Moscovici, 1979) como el referente teórico para aproximarse a los procesos de significación de un grupo de PVV sobre su experiencia de vivir con VIH, desde su propio marco social. Para Guimelli (2004) las representaciones sociales (RS) son una modalidad particular de conocimiento, definida como de sentido común, por medio de las cuales se elaboran teorías ingenuas del mundo cotidiano, es decir, construcciones más o menos elaboradas que se oponen a las del experto o científico. De esta manera, aproximarse desde la TRS al análisis del VIH/SIDA puede contribuir a la lectura social del fenómeno desde las narrativas y prácticas de los actores implicados, ubicando en el centro de atención sus experiencias vividas contextualizadas.

Un aspecto importante dentro de la teoría es la delimitación del objeto de representación, es decir, aquel que demanda interés para ser comunicado (Cuevas, 2016); posee relevancia cultural (Pereira de Sá, 1998); orienta el comportamiento y genera carga afectiva (Flores-Palacios y Mora-Ríos, 2010). Para el caso de este trabajo, se sitúa al VIH/SIDA como este referente representacional, debido a que se proyecta en las prácticas cotidianas, los mitos, las creencias, las actitudes y la afectividad.

En la TRS este tema ha sido de múltiple interés, lo cual se aprecia en los trabajos de Páez et al. (1992); Cardona-Arias (2010); Cejudo-Cortés et al., (2018); Castillo-Mejía et al., (2022), por mencionar a algunos. En México, el estudio del VIH/SIDA también ha sido desarrollado, como se puede apreciar en los trabajos de Delgadillo-Martínez (2007) quien analiza desde las representaciones sociales la propia experiencia de vivir con VIH, encontrando el impacto psicológico, el afrontamiento y las redes de apoyo como categorías vitales que marcan un antes y un después de la infección. Otro es el de Flores-Palacios (2013) quien en un trabajo de investigación-acción comunitaria en la sierra de Guerrero, destaca la importancia que la subjetividad y el sentido común tienen en la conformación de sistemas representaciones sociales del VIH/SIDA; por su parte Chapa-Romero y Flores-Palacios (2014) en un estudio con mujeres portadoras, identificaron representaciones hegemónicas ancladas a la muerte y la sexualidad, con lo cual destacan el peso de las normas y los valores arraigados en el sexo y el género.

En Yucatán, los estudios encontrados sobre el tema se vinculan con la migración y la ruralidad (Góngora-Biachi et al., 2005; Quintal-López y Vera-Gamboa, 2014). De estos se destaca el trabajo de Pavía-Ruz et al. (2012) quienes analizan actitudes y percepción de riesgo sobre el VIH/SIDA en población rural, encontrando que esta población posee escasa información, emanada principalmente de la radio y que no perciben la infección como un riesgo.

Desde la TRS, se entiende que la infección con el virus recrea y transforma las prácticas que trascienden la relación de lo individual con lo social. Para Markova (2003) vivir y convivir con una enfermedad como el VIH/SIDA, implica la exposición a una categorización donde está en juego el reconocimiento social, reformulando una nueva forma de ser y hacer. Así, la condición de seropositividad es un nuevo comienzo, dado que se presenta una escisión de la persona que requiere reconstruir su vida, caracterizada por estar desposeída de poder y poseída por estigma y discriminación (Flores-Palacios y Mora-Ríos, 2010). En un estudio realizado por ONUSIDA (2020) se menciona que, en 25 de los 36 países participantes, más del 50% de las personas entre 15 y 49 años muestran actitudes discriminatorias contra las PVV; por su parte Jiménez et al. (2010) encontró en una muestra de 249 puertorriqueños que el 80% reportó haber sentido estigma. En otro trabajo, Ortiz-Hernández et al. (2021) encontraron en una muestra de 557 PVV que el 77.2% ocultaba su condición, encontrado una relación con la baja adherencia al tratamiento. Como se puede apreciar, el estigma y la discriminación son prácticas presentes en la vida de las PVV, las cuales se asocian con el acceso a la atención en salud, el nivel educativo, los conocimientos sobre el tema (Cejudo Cortés et al., 2018; Campillay-Campillay y Monárdez-Monárdez, 2019; ONUSIDA, 2023) y al mismo tiempo, obstaculiza el acceso a los servicios de prevención; servicios de salud sexual y reproductiva; el diagnóstico, tratamiento y cumplimiento.

Una estrategia de ruptura ante estas prácticas negativas es la intervención socio-comunitaria, que en concordancia con Montero (2006) se le concibe como catalizadora de la transformación colectiva. Para esto es necesario el trabajo con y desde la comunidad, lo que coadyuvará a proyectos, programas y políticas de acción más equitativos, sostenibles y sensibles como lo han demostrado Flores et al. (2011) y ONUSIDA y Stop AIDS Alliance (2015). Con base en lo planteado, el objetivo de este trabajo fue sistematizar, desde la Teoría de las Representaciones Sociales, una intervención comunitaria en un albergue para personas que viven con VIH/SIDA en un municipio de Yucatán, con el fin de analizar los componentes socioafectivos y su relación con el estigma y la participación comunitaria.

2. Contexto situado: un oasis en el desierto

Se entiende por contexto situado al espacio microcultural materializado que influye en la elaboración, circulación y/o transformación de las representaciones sociales (Flores-Palacios, 2015), es un lugar dinámico que se construye en la interrelación y que puede modificarse a las prácticas que en ella suceden. De esta manera, el contexto situado de esta experiencia es un albergue para personas que viven con VIH/SIDA en un municipio2 del estado de Yucatán.

Como institución, el albergue nace de la inquietud de su director y necesidad por ofrecer una mejor calidad de vida a las PVV, fruto de la experiencia de tener a un familiar con la infección y no ser provisto por el Estado de los recursos mínimos para una vida digna, según comunica el director. De manera inicial, las PVV se reunían para vivir en cuartos de vecindad o departamentos, sin embargo, al descubrir la situación sufrían discriminación y eran desalojados de dichos lugares.

Ante el incremento de casos y la escasa atención por parte de las autoridades, el director gestionó el otorgamiento de un espacio (en ese momento) alejado de la ciudad capital para iniciar con la construcción del albergue. Finalmente, el albergue se constituye oficialmente con espacio propio al noreste de la capital, no obstante, la aceptación por parte de la comunidad al inicio no fue positiva, atentando con el lugar y las personas, ya sea insultándolos, tirando basura o quemando maleza a su alrededor. Asimismo, la relación comunidad-albergue se ha modificado en la actualidad habiendo una aceptación, pero no necesariamente una inclusión de los habitantes del albergue a las actividades comunitarias.

La comunidad donde se ubica el albergue se encuentra a 16 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida con una extensión de 57.48 km2 y una población actual de 16,671 personas (50.99% mujeres; 49.01% hombres; 19.54% indígena; 1.9% afrodescendiente). Su grado de marginación es muy baja siendo el 28.85% de la población que vive en situación de pobreza moderada a extrema. En relación con los indicadores sociales, 14.83% presenta rezago educativo; 30.05% acceso a los servicios de salud y 45.51% a los servicios de seguridad social (Secretaría de Bienestar de México, 2022).

En específico, la infraestructura del albergue es de 4,000 m2 distribuidos en construcciones, áreas verdes y granja. El lugar tiene capacidad para alojar en habitaciones compartidas a 35 personas. Como áreas compartidas tienen 4 baños, cuarto de lavado, cocina, sala de televisión, terraza, piscina y jardín. El nivel de cobertura en atención se extiende hacia los niveles local, estatal y nacional. El “albergue” tenía como objetivo inicial trabajar para que las personas que ahí llegan se conviertan en promotores de cambio social, no obstante, la dirección se ha ido hacia otro lugar y, ahora, la atención es de tipo asistencial brindando alimentación, medicamentos y hospedaje. Para las personas beneficiarias, el albergue ha sido “un oasis en el desierto” debido a que cubren necesidades básicas como vestido, casa, alimentos y medicamentos; y otros, como afectividad, recreación y cuidado.

3. De la idea a la intervención: descripción de la experiencia

El trabajo se desarrolló bajo en el enfoque cualitativo de investigación, retomando la Investigación Acción Participativa (IAP) como herramienta metodológica para conocer y actuar junto con las personas, sobre las implicaciones afectivas de vivir con VIH. Para algunos autores, la IAP va más allá de su uso instrumental situándose como una forma de analizar la vida, se dirige hacia la práctica y representa un proceso por medio del cual se co-investiga activamente junto con el grupo (Aguilar-Idañez y Ander-Egg, 2009; Giraldo, 2019). Para Moreno-Pestaña y Espadas-Alcázar (2009) esta forma de investigar supone una recapitulación sobre el conjunto de procesos que condicionan la vida social de un colectivo, con el objetivo de provocar una eventual modificación de esta. Con base en lo anterior, la intervención se diseñó inicialmente en tres fases que se describen a continuación:

a. Diagnóstico participativo

Como parte de esta fase, hubo un primer acercamiento con el director quien había manifestado en otro espacio, la necesidad de realizar proyectos con las personas del albergue. Durante este encuentro inicial, se platicó acerca de las expectativas, objetivos, facilidades y dificultades posibles para el trabajo.

Posteriormente, y con el fin de generar rapport entre el investigador y la población se realizaron actividades lúdicas (2 veces por semana), las cuales tenían como objetivo romper el hielo y construir un puente de comunicación entre los actores. Para la difusión de las actividades, se solicitaba al director avisar a las personas del albergue y se elaboraban carteles como recordatorio. El resultado fue el acercamiento con y entre las personas del lugar y se constató que a pesar de co-habitar el mismo espacio muchas ellas no se conocían entre sí y menos interactuaban.

Después de las visitas iniciales, se les presentó a los habitantes del albergue el objetivo del proyecto y se les invitó a participar. Se incluyeron 16 personas (1 mujer) con un rango de edad de 13 a 50 años, los menores de edad eran hijos de alguna PVV que habitaba el albergue.

Uno de los primeros acuerdos fue incluir dentro de las actividades programadas actividades lúdicas que, en palabras de los participantes, “les permitiera no pensar en problemas” (Habitante del albergue, comunicación personal, 15 de julio de 2015). Fue así, que las sesiones estaban diseñadas en tres momentos: tiempo lúdico, de reflexión y de discusión.

Debido al espacio del texto, este apartado se concentra en los aspectos reflexivos a fin de dar cuenta de los principales resultados de esta fase. Para incentivar el análisis y discusión acerca de necesidades, problemas, aspiraciones y preferencias se optó por la técnica árbol de problemas (véase Tabla 1).

Tabla 1 Necesidades, problemas, aspiraciones y preferencias sentidas por PVV.

| Necesidades | Problemas | Aspiraciones | Gustos |

|---|---|---|---|

| Recursos | Trato respetuoso | Integración social | Estar tranquila |

| económicos | Convivencia | Comunicación | Leer |

| Empleo | Discriminación | Comprensión | Las plantas |

| Alimentos sanos | Actividades de granja | ||

| Deportes | |||

| La playa |

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, el conjunto de la información permite develar que las necesidades y problemáticas sentidas tienen relación con la inclusión, el trato respetuoso y la no discriminación, traducidos en la posibilidad de optar por un empleo y la integración social. En el plano afectivo, se aspira a la comprensión e integración social. Cabe destacar que, durante el proceso de conversar sobre estos aspectos, algunas de las personas expresaron su sorpresa de tener gustos, necesidades, problemas y/o aspiraciones compartidas, lo cual es un elemento encontrado desde su propia reflexión y que daría como resultado un ambiente interactivo en el albergue.

A partir de la identificación de los elementos mencionados, se prosiguió a profundizar y clasificar en orden de magnitud, gravedad, beneficio y capacidad cada uno, con la finalidad de dar pasos hacia la acción. Con base en los datos obtenidos durante las primeras sesiones se crearon categorías que mediante el trabajo reflexivo y análisis comparado se conceptualizaron como problemas. El paso siguiente fue examinar las causas y efectos de cada uno para plantear objetivos que permitieran delinear acciones para su incidencia (véase Tabla 2).

Tabla 2 Problema identificado y objetivo de resolución.

| Problema | Objetivo |

|---|---|

| Insuficiencia económica | Generar opciones de autoempleo para la consecución de ingreso económico. |

| Convivencia sin respeto | Generar interacciones basadas en la cultura de paz, entre las personas del albergue y de éstos con la comunidad. |

| Expresión afectiva | Propiciar un espacio y red de apoyo entre los habitantes del albergue para la expresión de sus sentimientos y emociones. |

| Falta de apoyo al albergue | Implementar estrategias para la búsqueda de apoyos, que permita al albergue continuar con su labor de apoyo a PVV. |

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, con base en las dimensiones de magnitud, gravedad, capacidad y beneficio se cualificaron mediante una escala de 1 (menos importante) a 3 (más importante) los problemas planteados, para establecer un orden de importancia en la planeación de las acciones encaminadas a su resolución. En este ejercicio se utilizaron fichas de colores con puntajes (1, 2, 3), de acuerdo con las categorías de cada problema las personas otorgaban el valor que consideraban adecuado. En la siguiente matriz (véase Tabla 3) se pueden observar los puntos obtenidos por cada problema:

Tabla 3 Jerarquización de problemas.

| Problema | Magnitud | Gravedad | Capacidad | Beneficio | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| Expresión afectiva | 24 | 25 | 22 | 24 | 95 |

| Convivencia sin respeto | 20 | 20 | 24 | 21 | 85 |

| Insuficiencia económica | 20 | 19 | 18 | 27 | 84 |

| Falta de apoyo al albergue | 21 | 25 | 18 | 20 | 84 |

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, el problema sobre la expresión afectiva obtuvo las puntuaciones más altas, por lo que se puede inferir la necesidad, por un lado, de expresar los sentires y los vivires que la condición de seropositividad les ha traído; y, por otro lado, de construir una red de apoyo que los fortalezca. De esta manera, a partir de la información generada se propusieron las siguientes estrategias (véase Tabla 4).

Tabla 4 Objetivos y propuestas de acción.

| Objetivo | Propuestas |

|---|---|

| Implementar estrategias para la búsqueda de apoyos, que permita al albergue continuar con su labor de apoyo a PVV. | Más pruebas VIH Hacer comerciales Actividades recreativas |

| Propiciar un espacio y red de apoyo entre los habitantes del albergue para la expresión de sus sentimientos y emociones. | Grupos de encuentro Sesiones de charlas Pláticas |

| Generar opciones de autoempleo para la consecución de ingreso económico. | Realizar artesanías Manualidades Hamacas Milpa Artesanías |

| Generar interacciones basadas en la cultura de paz, entre las personas del albergue y de éstos con la comunidad. | Dar a conocer las reglas del albergue Establecer roles y horarios para usuarios internos Actividades públicas: Talleres, convivios, juegos deportivos. |

Fuente: elaboración propia.

El tiempo aproximado de la primera fase fue de 3 meses, con una o dos sesiones semanales y una duración de 2 horas. En el 80% participó la totalidad del grupo (16 personas) mientras que, en el resto el porcentaje fue al menos del 50%.

En complemento con el trabajo grupal, se entrevistó a autoridades municipales (alcaldesa municipal y secretaria de salud y ecología) con el objetivo de conocer su perspectiva del albergue y las acciones dirigidas al cuidado de la salud sexual. En síntesis, ambas coincidieron en los siguientes puntos:

Desinformación local sobre sobre el VIH/SIDA y la sexualidad.

Desconocimiento de las acciones realizadas en y desde el albergue.

De igual manera se encuestó a 14 personas de la comunidad (7 mujeres y 7 hombres mayores de edad) para conocer su percepción sobre el albergue, encontrando que:

Las personas entrevistadas poseen conocimientos generales sobre el VIH/SIDA sus formas de contagio, métodos de prevención y algunos síntomas. No obstante, se prefiere no hablar de la enfermedad bajo la creencia de propagar los contagios.

En relación con el albergue, 9 entrevistados están de acuerdo en tenerlo como vecino, mientras que 5 prefieren que no estuviera en la comunidad, siendo la principal causa de malestar la basura que se quema y los animales. Las personas que están a favor perciben que todo está bien con el lugar, que ayudan a las personas enfermas y que mientras a ellos no los perjudique entonces no “pasa nada”.

La organización y la higiene son aspectos que fueron muy mencionados, hace falta que se les de mayor importancia por parte de las personas del albergue. De igual manera, se menciona que el encargado debe estar más pendiente de lo que pasa en el albergue y de vigilar cuando las personas salgan, esto último coincidente con los comentarios de las autoridades.

b. Diseño e implementación de acciones

Posteriormente al ordenamiento de los resultados, se devolvió al grupo la información con el objetivo de elaborar un plan de intervención. De esta manera, la intervención estuvo integrada por las siguientes actividades:

-Acuerdos para una convivencia en paz: Esta actividad estuvo dirigida al grupo de trabajo. De manera inicial se ofrecieron algunas sesiones para reflexionar sobre los procesos democráticos para la construcción de acuerdos de paz (Fisas-Armengol, 2010), para lo cual, se desarrolló e implementó el taller “Convivencia y cultura de paz” que constó de dos sesiones de 90 minutos. Bajo acuerdo del equipo, se decidió hacer una invitación pública a la comunidad para participar en el taller; fueron las mismas personas quienes se encargaron de elaborar los carteles y difundirlos en diferentes espacios comunitarios. Únicamente llegó un adolescente, no obstante, la acción permitió el contacto con personas del pueblo.

Posteriormente, mediante grupos focales, se realizó un análisis de los espacios comunes, las necesidades del albergue, las tareas básicas y los compromisos para mantenerlo en buenas condiciones, cabe mencionar que la labor del grupo fue recuperar la opinión de todas las personas que habitaban el albergue. A la par que se recolectaba la información, se habló con el director para conocer el reglamento de ingreso, permanencia y convivencia dentro del albergue. Dado que no existía, se le propuso elaborar uno para su adopción como producto de esta primera acción. Se construyó un decálogo para una convivencia en paz, la cual fue distribuida en los puntos comunes del lugar. Aunado a la construcción de espacios respetuosos, se logró el involucramiento y participación de las y los habitantes del albergue, así como, mejorar (en palabras de los participantes) las relaciones interpersonales.

-Produciendo una nueva VIHda: enseñanza de manualidades y artesanías: Con el diagnóstico se encontró que en el grupo había tres personas con la habilidad manual para urdir hamacas y tejer boinas. Por lo tanto, con el fin de cumplir el objetivo de “generar opciones de autoempleo para la consecución de ingreso económico” se propuso un proceso de enseñanza entre pares, donde las personas con conocimientos para la elaboración de algún producto lo compartieran con el grupo. Se crearon dos grupos, uno para el urdido de hamacas en red y otro para el tejido de boinas y bolsos. Para esta acción se contó con la donación de insumos, especialmente hilos y agujas. Se logró una primera producción de dos hamacas y dos boinas, que fueron vendidas y de las cuales se obtuvieron recursos para la compra de más material.

Al inicio, esta acción contó con la participación continua de 5 personas, sin embargo, al cabo de la segunda semana el número de participantes disminuyó hasta quedar en 2. La persona con mayor dedicación a esta actividad falleció, y se detuvo el proyecto.

-Tejiendo Redes: Tardes lúdicas: Parte de las necesidades sentidas de la población fue la inclusión social, volver a sentirse parte de algún grupo y ser respetado, por lo cual, para cubrir el objetivo “Propiciar un espacio y red de apoyo entre los habitantes del albergue para la expresión de sus sentimientos y emociones” se implementó la acción “Tardes lúdicas” que consistía en reuniones semanales para realizar juegos, manualidades y actividades recreativas en general. Esta acción tuvo la intención de traspasar la participación interna (personas del albergue) hacia una participación externa (personas de la comunidad), esto bajo el consenso del grupo. Para ello, se elaboró una planeación inicial de 4 sesiones con actividades como pintura, manualidades con material reciclado, lectura de cuentos y dibujo. En estas sesiones acudieron en promedio 7 personas y dos de ellas eran externas al albergue.

El trabajo grupal fue derivando la cohesión de las personas que acudieron consecuentemente a las sesiones, lo cual derivó la generación de otras acciones promovidas desde el grupo, como una red de autoapoyo la cual consistía en un espacio seguro para platicar acerca de sus preocupaciones y las formas en que podrían darle solución. Este grupo inició con tres personas, pero con el paso de las sesiones el número de integrantes se acrecentó.

Aunado a lo anterior, se propuso organizar un partido de fútbol entre las personas del albergue contra un equipo de la comunidad. Para esta acción, se acompañó al grupo para realizar las gestiones del préstamo del campo, invitación al equipo contrario y organización el día del evento. Durante el encuentro, los posibles estigmas relacionados con el VIH/SIDA desaparecieron, el roce de los cuerpos durante la disputa del balón, las palabras de aliento y motivación, el sentirse parte de un equipo, participar en una actividad dentro de la comunidad fuera del albergue fueron situaciones relevantes para la generación de nuevas relaciones.

De manera natural, las tardes lúdicas se las fueron apropiando las personas del albergue, generando acciones intragrupales la mayor parte de la semana. Por ejemplo, todas las tardes cuando el calor bajaba, solían reunirse en la entrada del albergue para conversar sobre aspectos cotidianos, sus preocupaciones y/o sus experiencias, en ocasiones, cuando tenían dinero compraban botanas para compartir. El salir al “malecón” (como nombraban al lugar) se convirtió en un momento esperado por ellos.

c. Evaluación global

Para el caso de la evaluación, se contempló realizar una evaluación del trabajo grupal, de la participación individual y de los resultados. Dado que los resultados de cada fase se discutían para la construcción del proyecto, se considera este proceso propiamente como una evaluación. En complemento, para dar cuenta de los tópicos, trabajo grupal y participación individual se realizaban las siguientes preguntas a personas al azar: ¿cómo te has sentido con el trabajo del grupo?; ¿cómo evalúas tu participación en el trabajo grupal?; ¿qué has aprendido?; ¿qué cambiarías del proceso? A continuación, se presentan brevemente los resultados:

Trabajo grupal: existía una percepción generalizada de un trabajo grupal que se fue fortaleciendo conforme avanzaban las sesiones. Al inicio, se sentía una apatía en la participación, especialmente porque en otras acciones se les había considerado como sujetos pasivos en la toma de decisiones. Como grupo, se pudieron dar cuenta de la posibilidad que tienen de generar cambios si unen fuerzas.

Participación individual: al inicio, la desconfianza fue un aspecto común que atravesó a las personas participantes, muchas de ellas coincidían en el cuestionamiento ¿para qué me va a servir esta información? Finalmente, existió un darse cuenta que les permitió entender la importancia de participar y dar a notar su voz, tanto en la toma de decisiones como en la exigencia del respeto a sus derechos. Si bien, en ocasiones se sentían con cansancio debido a la enfermedad, mantenían la motivación por estar presente en las actividades.

Resultados: para el diagnóstico, la evaluación de resultados se dio durante todo el proceso, donde se reflexionaba y discutía acerca de los elementos encontrados. Para el caso de las acciones, no se concretó una evaluación global debido a que algunos de los participantes más activos fallecieron, lo que se convirtió en detonante para que las otras personas dejaran de participar. Sin embargo, de las acciones se podría mencionar que se logró: capacitación a 5 personas para el urdido de hamacas, elaboración de un protocolo para la convivencia en paz dentro del albergue, capacitación a 16 personas en temas sobre cultura de paz, la gestión y organización de una actividad comunitaria y el reforzamiento de las relaciones interpersonales dentro del albergue.

El proyecto se dio por finalizado de manera natural, sin un cierre formal por diversas situaciones que fueron sucediendo, como los fallecimientos arriba mencionados, la llegada de nuevos miembros, el cambio de domicilio de otras personas y una pelea interna en el albergue que mermó el sentido de bienestar logrado.

4. Metodología

El enfoque de este trabajo es cualitativo y de alcance descriptivo-explicativo. Para Flick (2015) la investigación cualitativa parte “de la noción de la construcción de realidades sometidas a estudio y se interesa por la perspectiva de los participantes, en las prácticas y el conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada” (p. 20). Por su parte, Denzin y Lincoln (2018) aluden que la investigación cualitativa trasciende la indagación científica, para establecerse como proyecto moral ubicado al lado de grupos no privilegiados.

En concordancia con este enfoque, la sistematización como modalidad de investigación, permite revisar por medio del ejercicio reflexivo crítico el proceso de acción, las personas y el contexto (Pérez de Maza, 2016), construir conocimiento a través de su reflexión. Da sentido teórico-práctico a lo realizado al ubicar la experiencia significativa, reconstruirla, analizarla e interpretarla. Se develan los saberes, las prácticas y afectividades como una especie de “historia de la historia”.

En específico, para este trabajo, se retoma la propuesta de sistematización de Van de Velde (2008) quien desde una lógica global la concibe como un proceso “de aprendizaje dialéctico partiendo de una práctica vivida, que se reconstruye y analiza de tal manera que sus lecciones permitan regresar a una práctica mejorada” (p. 101). en la Tabla 5 se presenta el resumen de los procedimientos que se usaron para la sistematización.

Tabla 5 Momentos de sistematización.

| Momento | Proceso |

|---|---|

| Objeto de sistematización | Intervención psicosocial con un grupo de PVV de un albergue durante el periodo 2015-2016, para la participación comunitaria. |

| Objetivo | Reconstruir el proceso de una intervención con PVV con el fin de aproximarse a las implicaciones socioafectivas derivadas del estigma y la participación comunitaria. |

| Eje de sistematización | Se retoman como ejes de análisis los siguientes: Estigma y participación: Elementos sociales, implicados en la construcción identitaria negativa a partir de reconocerse como PVV. Afectividad: Conjunto de expresiones y prácticas ancladas a las emociones y sentimientos derivados de vivir con VIH/SIDA. |

| Actores clave | PVV, director del albergue, autoridades municipales y población local. |

| Plan de sistematización y recuperación histórica | Para la sistematización se reunieron todos los documentos realizados durante la intervención que incluían: entrevistas, fotografías, diarios de campo, relatorías de cada actividad, antecedentes biográficos, resultados y productos de cada fase de la intervención. |

| Ordenamiento de los datos | Los datos previos fueron ordenados siguiendo dos categorías, tiempo y objeto de sistematización. Con base en estos se creó una matriz de cruce entre dichos elementos, de tal manera que permitió un análisis temporal de cada uno de los objetos. |

| Hallazgos e interpretación | Tomando como base la matriz se presentan los hallazgos sobresalientes, que pongan en consideración crítica su inclusión en otras experiencias interventoras. |

| Conclusiones | Desde la reflexión en torno al estigma, la participación y la afectividad se presentan los elementos que se consideran pueden contribuir a experiencias de trabajo con PVV. |

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, la sistematización desde la TRS permitió el análisis de la relación que se teje entre las personas (PVV), el objeto de intervención (significados, prácticas y afectividad) y el contexto (albergue), por lo tanto, el enfoque procesual de la TRS facilitó aproximarse desde la praxis, al contenido, la génesis, la elaboración, producción y reproducción (Arruda, 2010). Para el análisis, se construyó una matriz analítica resultado del cruce entre los discursos y las prácticas con los ejes de sistematización (afectividad, estigma y participación). Con el resultado de esta matriz se planteó una guía de preguntas para examinar por medio de la segmentación, los componentes discursivos y/o prácticos relacionados con los ejes propuestos (categorías), como se puede ver en la Tabla 6.

Tabla 6 Matriz de análisis.

| Discursos (Expresiones compartidas por y entre la población participante, referente a la afectividad y participación) | Prácticas (acciones realizadas por la población en torno a la afectividad y el estigma) | |

|---|---|---|

| Afectividad | ¿Cómo es manifestada la afectividad en las prácticas y discursos de las PVV? | |

| Estigma y participación | ¿Cuáles son los prácticas y discursos relacionada con el estigma y la participación comunitaria de las PVV? | |

Fuente: elaboración propia.

5. Hallazgos e interpretación crítica

Con base en los ejes de sistematización se presentan los principales hallazgos. En cuanto al “Estigma y participación” se encontró que pese a las iniciativas globales y leyes locales (por ej. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 1 o la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, 2003) las PVV continúan siendo discriminadas por su condición de seropositividad.

Se encontró que una estrategia para evitar las prácticas estigmatizantes y discriminatorias fue el aislamiento, ya sea dentro o fuera de los hogares. Para Macías-Bestard et al. (2018) la automarginación enmarca un peso importante en la persona, la unidad familiar o red de apoyo directo. Muchas personas buscan exiliarse a lugares que les provea mayor seguridad y tranquilidad, fue así como, los participantes llegaron al albergue porque, posteriormente a la revelación de su estado fueron “sacados” de sus hogares dejándolos en el abandono y el olvido. Por ejemplo, la persona que fallece mientras se lleva a cabo la intervención no fue reconocida por algún familiar, por lo cual, su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Otras fueron “rescatadas” del abandono social, desconocedoras de sus derechos a la atención profesional, lo cual incidía a una nula atención antirretroviral.

Para la comunidad en general, el discurso desde la deseabilidad social es del albergue como espacio de apoyo y ayuda. No obstante, un análisis más profundo permite entender que existe resistencia de la población, lo que coincide con lo mencionado por las autoridades en frases como: “que salgan pero que los vigilen” o “se debe prestar más atención a lo que sucede ahí”. Pareciera que la causa principal de esta situación es la desinformación, lo que propicia una representación negativa del lugar, pero sobre todo la ausencia de acciones fundamentadas para la promoción de una sexualidad sana entre la población.

Ante esto, se cuestiona la efectividad y claridad (desde el saber de la comunidad) de las campañas informativas para transmitir y divulgar la información de manera eficaz. Por ejemplo, en el diagnóstico realizado por la Red de Personas Afectadas por VIH (2012) en la ciudad de Mérida, Yucatán, encontraron la necesidad de capacitar y dotar de información necesaria en materia de sexualidad, lo cual refleja el grado de desinformación.

Desde sus inicios, el albergue ha sido un espacio de constante amenaza y discriminación debido a la carga simbólica que representa el VIH/SIDA como un estigma anclado a la sexualidad. Un ejemplo de esta persecución social se puede leer a continuación:

No fue fácil, recibimos amenazas, nos cortaron los frenos del coche, cuando empezamos a hacer el albergue unos campesinos nos amenazaron, nos quemaron aquí, nos cortaron el sistema hidráulico que nos costó como unos treinta mil pesos, pusimos demanda, pero el gobierno no nos hizo caso, siempre nos demostró lo mismo, como que quería que desapareciera el albergue. (Responsable del albergue, comunicación personal, 17 de junio de 2015)

En lo que respecta a la relación de las PVV con otras personas de la comunidad, se recoge desde los discursos, una división en las formas de interrelación que transita de la indiferencia, la inclusión hasta la discriminación. Por otra parte, surgieron discursos en los que aparecía la gente de la comunidad como un grupo incluyente, como se puede leer a continuación: “hay personas que nos quieren, por ejemplo, Doña Chuchi hace ventas y para las fiestas nos invita” (Habitante del albergue, comunicación personal, 12 de agosto de 2015).

En cuanto a la dinámica interna, en el albergue se encontró desde el inicio dos grupos de personas, aquellas inquietas e interesadas en lo que se realizaría, y otro grupo que se mostró indiferente ante lo que sucedía. Asimismo, se observó la ausencia de relaciones cercanas entre las personas que allí se encontraban, lo que se reflejaba tanto en el distanciamiento físico como en la casi nula comunicación entre ellas.

Conforme fueron desarrollándose las sesiones y el grupo de personas participantes asistía de manera constante, la cohesión entre ellos se fue generando, en particular cuando comenzaron a compartir sus historias, aspiraciones, metas y se dieron cuenta que algunas eran compartidas por otros miembros. Estas actividades, en complemento con los grupos focales, permitieron generar un cambio entre el discurso y la acción en referencia a la participación e inclusión social. De alguna manera se iba forjando lo que se define como sentido de comunidad, es decir, una experiencia subjetiva de pertenencia a un colectivo más grande de apoyo mutuo e interdependencia (Sánchez-Vidal, 2007; Sarason, 1974).

En los inicios del trabajo, los comentarios eran aislados y compartidos en un tono de voz muy bajo, por lo cual, para el grupo era “impensable” establecer alguna interrelación con el exterior. Sin embargo, al transcurrir las sesiones de alguna manera permitió retomar el valor para establecer relaciones más estrechas dentro del albergue, generando nuevas redes de apoyo, como “salir al malecón”. Esto último resulta interesante, toda vez que algunas de las personas eran originarias de la costa, y el malecón funge como elemento imaginario de su contexto de vida que seguía representando un lugar central en su socialización. Este punto es coincidente con lo encontrado por Flores-Palacios et al (2023) en tres comunidades de la zona costera de Yucatán, donde después del mar, el malecón es lugar de encuentro social entre los habitantes.

En este mismo sentido, para el grupo era “inimaginable” relacionarse con la gente de la comunidad si no eran invitados (incluidos) por ellos, no obstante, acciones como tardes lúdicas, red de autoapoyo y la gestión deportiva coadyuvaron a la génesis de las relaciones intragrupales y comunitarias. Por ejemplo, al finalizar el partido de fútbol se realizó un convivio entre las personas asistentes, rompiendo las fronteras adentro-afuera y cuerpo-cuerpo. En general, las acciones iniciaron un rompimiento con el estigma del VIH/SIDA y derivaron la conformación y fortalecimiento de una red de apoyo entre ellos mismos; la redefinición de las relaciones sociales y el rompimiento con el estigma del cuerpo contaminado al que alude Douglas (1973).

En cuanto al eje de la “Afectividad” se encontró que las historias de vida de cada una de las personas participantes son diversas, aunque coincidentes en la carga afectiva caracterizada por tristeza, desolación y el rechazo por parte de sus familiares y personas más cercanas. Por ejemplo, uno de los participantes compartió que su hermana le dijo “si vas a estar con esa gente, no vuelvas” (Comunicación personal, 31 de julio de 2015). En otro caso, el participante T (hombre de 51 años), quien tenía 6 días de haber llegado al albergue y denotaba los estragos físicos causados por el virus contó que era un comerciante de frutas y que, afortunadamente, le iba muy bien por lo que el recurso económico que llevaba a casa era más que el suficiente. Su familia era la principal aventajada con el recurso “cosechado” por T, sin embargo, al infectarse con VIH y comunicar su estado, recibió “desprecios” al grado de sentirse sólo y verse obligado a irse de la casa y no verlos nunca más. Resulta interesante el contraste con lo encontrado por Campos-Muñoz et al. (2023) en un estudio con familiares cubanos quienes mencionaron que la reacción menos frecuente fue el rechazo, lo cual, lleva de alguna manera a proponer que los referentes contextuales si repercuten en la elaboración de significados sobre el fenómeno del VIH.

Desde la TRS, la afectividad ocupa un espacio importante tanto para su conformación como circulación en el contexto, ya que otorga contenido valorativo a los significados y discursos (Banchs, 2000; Flores-Palacios y Mora-Ríos, 2010). En este sentido, uno de los elementos clave en la vida afectiva de las PVV participantes fue cuando recibieron el diagnóstico. El 75% de las personas (12) mencionaron que la noticia no les causó sentimiento alguno, debido a que no sabían de qué se trataba. Sin embargo, son los signos físicos visibilizadas por la pérdida de peso, diarreas, úlceras y fiebres las principales preocupaciones. Un ejemplo claro de esta situación fue el caso de una persona que manifestó no sentir miedo cuando recibió el diagnóstico porque no sabía de qué se trataba, tiempo después le es diagnosticada cirrosis hepática, lo cual le causó mayor temor y finalmente falleció a los pocos días. Este hecho lleva a analizar, que son las representaciones sociales de la enfermedad lo que puede contribuir o afectar las prácticas de autocuidado, la atención oportuna y la afectividad, ya que se puede relacionar con lo que es visible y se conoce (Puc-Vázquez y Flores-Palacios, 2023).

Se encontró que los malestares afectivos han sido ocasionados, principalmente, por actos de discriminación y abandono de quienes consideraban su principal fuente de apoyo y fortaleza, su familia. Si bien, dichas acciones no fueron de forma directa, los participantes mencionaban “que ya no los hacían parte”, por lo cual, decidieron alejarse. Debido al proceso de la enfermedad y los momentos negativos que han transitado, las personas aluden haber sentido odio por las personas que las infectaron, al grado de considerar “vengarse” de la situación. Pese a esto, en el momento del trabajo todas las personas manifestaron aceptarse con su situación e intentar “reconstruir su vida”, redefiniendo prioridades y su nueva realidad (Cardona-Arias, 2010).

Para el grupo, llegar al albergue representó un espacio que les proporciona un sentimiento de “tranquilidad” en lo que respecta al cubrimiento de sus necesidades básicas (comida, techo, medicina), como también apoyo espiritual (religioso) e incluso lúdico, ya que mencionan que el director los ha llevado a “pasear y divertirse porque es consciente de que no tienen”. Si bien, mencionan no llevarse bien con todos porque “piensan de forma diferente y se molestan cuando se les hace alguna observación”, aluden que la intervención permeó para que la vivencia y convivencia dentro del albergue se estructure como una nueva red de apoyo, lo cual se pudo observar cuando llegaban nuevos habitantes con alguna imposibilidad física y les ayudaban a lavar la ropa o limpiar sus habitaciones.

6. Conclusiones

Con base en el objetivo de este trabajo de analizar desde las Representaciones Sociales los componentes socioafectivos y su relación con el estigma y la participación comunitaria en un grupo de PPV, se puede concluir que la afectividad es un elemento presente y transversal en las experiencias de vida de estas personas.

Las tensiones ocasionadas por prácticas sexuales de riesgo, el ocultamiento de la orientación sexual, la comunicación del diagnóstico y la decisión de comunicar el estado serológico son algunos de los momentos con mayor carga afectiva que repercuten en la construcción de nuevos significados y prácticas. Por ejemplo, se podría metaforizar que el diagnóstico representa un punto de quiebre en la vida de las personas, ya que, a partir de este, los modos de vida se modifican, implicando dejarlo todo y a todos para comenzar a navegar por terrenos de lo desconocido e incomprensible, ante un virus visible únicamente por medio de los signos manifestados en el cuerpo.

Aunado a lo anterior, la infección por VIH lleva consigo un estigma que caracteriza su categorización social, por lo que más allá del impacto biológico que implica el contagio, el verdadero rostro es su marca social negativa que sigue prevaleciendo pese a las reformas en materia de derechos y los avances en la medicina. Con esto, se puede dar cuenta que la modificación de prácticas y significados para la aceptación de las PVV y el reconocimiento de lo que implica vivir con VIH requiere de análisis e intervenciones que consideren la complejidad cultural, social y afectiva desde los contextos situados de vida.

Por otro lado, en el discurso público se expresa que todas las voces deben ser escuchadas, no obstante, en la praxis cotidiana las cosas no suceden así, ya que por medio de la selección social sólo se perciben las necesidades, carencias y problemas de ciertos grupos sociales, en específico de aquellos que permiten mantener el status quo de las sociedades, por encima de otros que son confinados estructuralmente a espacios que no ofrecen oportunidades para un desarrollo vital adecuado, incluyente y de libre participación en los procesos de la sociedad. Tal es el caso de las personas VIH-positivas, quienes, pese a los cambios positivos, se mantienen como sujetas de vulnerabilidades acumuladas, tanto por su condición serológica como por aspectos relacionados con su orientación sexual y/o etnia.

Ante esto, ¿cómo lograr comunidades inclusivas? Para intentar responder a la cuestión, primero se debe decir que la inclusión social debería representar un acto genuinamente motivado de involucramiento en los hechos sociales de los cuales se forma parte, donde el intercambio sea en una doble dirección tanto de la persona como del grupo. Para esto es posible seguir explorando acciones, como el caso de esta intervención, donde se propició con y desde los actores la posibilidad de recuperar y/o generar sus libertades psicológicas y sociales, sobre todo las de decidir por ellos mismos y construir posibilidades. De esta forma, se considera que la Investigación Acción Participativa posibilita un enfoque que sitúa al grupo desde una perspectiva diferente, es decir, como agentes de su propio desarrollo, pero también como personas con preocupaciones, miedos, necesidades, alegrías, debilidades y fortalezas propias. El proceso les brindó la oportunidad de (re)conocer(se) y potenciar sus fortalezas para adaptarse y solucionar de maneras más efectivas y afectivas las situaciones que se les presente en el futuro.

Finalmente, es necesario considerar en toda experiencia de intervención las características del contexto como condiciones de las personas que conforman el grupo de trabajo, sobre todo porque en casos como el VIH/SIDA el estado físico es un factor de suma importancia, debido a que el debilitamiento del sistema inmunológico propicia la aparición de enfermedades oportunistas, mermando la salud y participación de las personas. Es así, que es prioritaria la continuidad de acciones de educación sexual con un enfoque comunitario y horizontal, es decir, recuperando los saberes (prácticas y significados) y los afectos de las mismas poblaciones con las que se trabaja.