1. Introducción

El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) es notificada de un brote de neumonía en Wuhan, ciudad de la provincia de Hubei, China, la cual era de etiología desconocida y no respondía a tratamientos médicos utilizados. En pocos días, los niveles de contagios se incrementaron exponencialmente no solo en China, sino en diferentes países (Koury y Hirschhaut, 2020). En este contexto, los gobiernos adoptaron medidas con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad en sus territorios y fortalecer los sistemas de salud (Gutiérrez-Cortez y Zapata-Giraldo, 2022).

El primer caso en Chile es confirmado el 3 de marzo del 2020, creciendo de forma abrupta a 1.142 casos y tres fallecimientos asociados a COVID-19 al 25 de marzo de 2020, según los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud. Las primeras medidas implementadas en el país para frenar el brote del virus comenzaron el 5 de febrero de 2020, mediante la promulgación del Decreto 4/2020 emitido por el Ministerio de Salud, que permitió establecer una Alerta Sanitaria Nacional (que se mantuvo hasta el 31 de agosto del 2023). Posteriormente, a través del Decreto 104/2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el 18 de marzo de 2020 se instauró el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, cuya normativa otorgaba a las autoridades la potestad para suspender eventos públicos de más de 500 personas, el cierre de establecimientos educacionales, la instauración de un toque de queda y cuarentenas para reducir la movilidad de la población. El dictamen duraba noventa días, por lo que se prorrogó cinco veces, hasta el 30 de septiembre del 2021 (Ministerio de Salud de Chile [MINSAL], 2022).

La Resolución 180 Exenta/2020 del Ministerio de Salud, determinó la suspensión de clases a partir del 16 de marzo de 2020, por un periodo inicial de dos semanas. Esta medida fue prolongada hasta el 10 de abril mediante la Resolución 217 Exenta/2020, dictada el 30 de marzo por la misma entidad. Posteriormente, el Ministerio de Educación anticipó las vacaciones de invierno, fijándolas desde el 13 al 24 de abril. Finalmente, la Resolución 322 Exenta/2020 del 28 de abril, emitida por el Ministerio de Salud, dispuso la suspensión presencial de clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, posibilitando la continuidad de la prestación del servicio educacional de manera remota, sujeta a los criterios establecidos por el Ministerio de Educación, hasta que las condiciones sanitarias permitieran levantar esta medida.

A raíz de lo anterior, en el año 2020, el sistema educacional se ve obligado a reacondicionar sus estrategias de enseñanza para adecuarse a la crisis sanitaria. De esta manera, se hace referencia al término Emergency Remote Teaching o Docencia Remota de Emergencia (en adelante DRE), el cual diferencia las experiencias y el diseño de aprendizaje que las instituciones implementaron durante la pandemia, de otras estrategias, como la educación en línea (Misirli & Ergulec, 2021). Mientras ésta última utiliza un modelo sistemático de planificación para el diseño y el desarrollo de las clases; en la docencia remota de emergencia este proceso se encuentra ausente, pues la situación responde a un momento de urgencia. Hodges et al. (2020), quienes acuñan este concepto, plantean que el objetivo no es producir un ecosistema educativo sólido, sino brindar apoyos educativos y acceso temporal de manera confiable durante una emergencia o crisis.

Si bien la Docencia Remota de Emergencia es menos rígida que el aprendizaje en línea, se presentarían los mismos desafíos que se pueden encontrar en un sistema que nunca ha transitado hacia la educación a distancia (Toquero, 2020). Según Marinoni et al. (2020) en dicho contexto se pone en evidencia las diferencias presentes en el ámbito estudiantil, por ejemplo, en la accesibilidad a internet, ya sea por disponibilidad de equipamiento o conectividad. Por lo tanto, una de las dificultades en este escenario es la inequidad en el acceso a las tecnologías informáticas dentro del alumnado, acentuando las diferencias en las oportunidades para continuar con el proceso formativo (Didriksson et al., 2021).

Por su parte, Portillo-Peñuelas et al. (2020) refieren las dificultades identificadas por los estudiantes para cumplir con sus actividades en periodo de docencia remota de emergencia, entre las que destacan la falta de recursos tecnológicos, el poco compromiso por parte del organismo estatal, y no considerar la aparición de otras problemáticas individuales y familiares a partir de la pandemia. Esto último, resulta relevante, ya que durante este proceso (el cual se extendió hasta el año 2022) los estudiantes vieron afectadas sus dinámicas de la vida diaria y sus diferentes ámbitos personales, al tener que convivir de manera constante en un mismo lugar (Rodríguez-Pizarro et al., 2022) y desarrollar diversas acciones en su hogar, las cuales solían realizarse en el exterior y en vínculo con otras personas.

El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2021) a través de su Centro de Estudios, detalló los diversos impactos derivados de la transición de las clases presenciales a la modalidad virtual, como respuesta a la pandemia por COVID-19. El informe destaca consecuencias negativas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, un aumento significativo en las tasas de deserción y exclusión escolar, así como una disminución en los recursos de apoyo integral proporcionados por las escuelas (incluyendo nutrición, apoyo psicológico y bienestar). Además, se señalan efectos adversos en la salud mental de los estudiantes y un aumento en la carga laboral y el estrés experimentado por los docentes.

Adolescencia

Sumado a las complicaciones que implicó este proceso, es importante reconocer que la etapa en la que se encuentra la población de estudio corresponde a un periodo sensible de la vida. La adolescencia representa una etapa del desarrollo en la que se experimenta un rápido crecimiento físico, cognoscitivo y psicosocial, lo cual influye en cómo se sienten, piensan, toman decisiones e interactúan con su entorno (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Durante este periodo, el sujeto transita por una serie de cambios físicos y psicológicos, donde existe confusión y búsqueda de identidad. Asimismo, ocurre un mayor distanciamiento de los padres, acercamiento hacia los pares, y se avanza hacia la independencia (Bordignon, 2005). Un aspecto fundamental, es que prácticamente toda gira en torno a su vida social: encuentros con amistades, compartir gustos con sus pares, participar en actividades extraescolares y/o religiosas, y posibles relaciones de pareja. Por tal motivo, las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, mayormente encaminadas al aislamiento social, modificaron abruptamente sus hábitos sociales (Rodríguez-Rodríguez, 2021).

Basándose en la Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, la etapa de la adolescencia corresponde al quinto estadio denominado identidad versus confusión de roles (Bordignon, 2005), donde prima la búsqueda de la identidad en todos los ámbitos (psicosexual, ideológico, psicosocial, profesional, cultural y religiosa). De acuerdo con Erikson (2000), los adolescentes se encuentran resolviendo una crisis normativa como parte de su proceso de desarrollo. Esto resulta relevante, ya que esta investigación aborda los cambios de los adolescentes tras las vivencias en pandemia; por lo que se debe considerar que este grupo etario enfrentó al mismo tiempo no solo los desafíos externos de la crisis global, sino también una crisis interna, propia de la etapa del ciclo vital.

Modelo biopsicosocial

Las dimensiones en las cuales se analizan los cambios se sustentan en el modelo biopsicosocial, el cual según Borrell i Carrió (2002) fue planteado por George L. Engel en 1977, refiriéndose a lo importante que resultaba construir un nuevo modelo de salud holístico que pudiese considerar además de los aspectos biológicos, los psicológicos y sociales. Esta propuesta se oponía al modelo biomédico, el cual era dominante en las sociedades industrializadas de la época. Se enmarca en la Teoría General de Sistemas, representando un modelo integral, donde cada uno de los sistemas influye en los otros, y a su vez, está influido por los demás (Juárez, 2011). En este contexto, Vanegas-García y Gil-Obando (2007) refieren que cualquier alteración biológica o psicosocial puede determinar el bienestar de una persona.

Bolton & Gillet (2019) han estudiado la manera en que se aborda actualmente el contenido del modelo biopsicosocial de Engel, concluyendo que los fenómenos propios de la sociedad, que habían sido premisas establecidas en su texto original, hoy se han visto incrementados considerablemente, como la economía, la globalización y cambios socioculturales. Además, enfatizan en las políticas internacionales para gestionar epidemias y pandemias, que como es evidente, pueden propagarse fácilmente. A su vez, señalan que el aumento de la investigación en el área refuerza los planteamientos de Engel, debido a que, en diversas enfermedades, las causas o riesgos son combinaciones de factores biológicos, psicológicos y sociales (Bolton & Gillet, 2019).

Por otro lado, Al-Sabbah et al. (2021) lo reconocen como una serie de factores que engloban las enfermedades, sentimientos, pensamientos, comportamientos, relaciones familiares y ambiente laboral. En ese sentido, los autores entienden este concepto desde una perspectiva sistémica; por cuanto, en un contexto de crisis sanitaria, no solo se debe enfatizar en cuestiones bioquímicas, como el control de enfermedades y virus, sino también apoyar especialmente a personas más vulnerables que padecen trastornos mentales y emocionales, y/o que se enfrentan a crisis personales. Al respecto, los autores enumeran una serie de factores que podrían incidir en la vida de los adolescentes. En la dimensión física, plantean el aumento de peso, la fatiga, dolores de cabeza, taquicardias, resfríos reiterativos, energía para realizar actividades y horas de sueño insuficientes para descansar. En la dimensión psicológica, reconocen situaciones como estados depresivos, mal manejo de las emociones, concentración deficiente, debilitamiento de la memoria a corto plazo, ansiedad, motivación/desmotivación, estrés y/o pensamientos negativos. Finalmente, en la dimensión social, los autores refieren al aislamiento social, influencia de la familia en el individuo, calidad de relación con amigos, mantención o cambio de metas para el futuro, agresividad con los demás y comportamiento obsesivo (Al-Sabbah et al., 2021).

Si bien este modelo nace desde el ámbito de la salud, para efectos de esta investigación permite comprender cómo las tres dimensiones forman parte de la vida de los adolescentes, debido a la presencia de alteraciones biológicas y psicosociales propias de la etapa estudiada, y la constante interrelación entre las tres dimensiones.

A partir de lo anteriormente señalado, nace la interrogante: ¿Cuáles son los principales cambios en las tres dimensiones de la vida de los adolescentes, tras la docencia remota de emergencia? Por esta razón, el objetivo general de la investigación fue explorar y describir los principales cambios en aspectos biopsicosociales de adolescentes de la comuna de Coronel, habiendo transcurrido dos años de docencia remota de emergencia. En ese sentido, los objetivos específicos buscaron 1) caracterizar a los adolescentes participantes del estudio, 2) identificar y describir los aspectos que se vieron afectados en cada una de las tres dimensiones (biológica, psicológica y social) y 3) conocer las diferencias según sexo en los aspectos con mayor variación de cada una de las dimensiones. La hipótesis sustentada en la evidencia empírica señala que los estudiantes hombres presentan mejores puntuaciones totales en comparación a las mujeres respecto al bienestar mental positivo.

Es importante destacar que este estudio considera la docencia remota de emergencia como un contexto, y no como una variable que causa los cambios, teniendo en cuenta el alcance principalmente descriptivo.

La investigación se situó temporalmente entre marzo y noviembre del año 2022, y geográficamente en la comuna de Coronel, región del Biobío, Chile; comuna en la cual se han evidenciado situaciones complejas dentro de las instituciones educacionales tras el retorno a la presencialidad, que fueron noticia a nivel nacional (T13, 2022).

2. Metodología

La investigación utilizó una metodología cuantitativa, tiene un enfoque no experimental, un diseño descriptivo-relacional, y es de corte transversal (Hernández-Sampieri et al., 2014) por lo que los datos fueron obtenidos en una sola medición con una visión retrospectiva (Cabrera et al., 2014), habiendo transcurrido dos años de docencia remota.

La muestra fue no probabilística, por conveniencia y por cuotas, en la que los elementos no dependen de la probabilidad, sino de la posibilidad de acceso a los datos. En total participaron 194 estudiantes de cinco establecimientos de dependencia municipal (Liceos).

Los criterios de inclusión fueron: ser estudiante secundario de algún establecimiento municipal de la comuna de Coronel, con edad entre los 14 a los 18 años y haber tenido clases remotas entre los años 2020 y 2021. Se excluyeron aquellos estudiantes menores de 14 y mayores de 18 años, y quienes no contaban con la autorización de su apoderado.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que el instrumento corresponde a un cuestionario autoadministrado compuesto por cuatro apartados. El primero, sobre caracterización sociodemográfica, con preguntas sobre sexo, edad, curso y establecimiento educacional. El segundo aborda la dimensión biológica, incorporando las variables Actividad física, Comportamiento de dieta y calidad de sueño. El tercer apartado contempla la dimensión psicológica, compuesta por Sensación de satisfacción con la vida, Bienestar mental positivo y Estados de ánimo y sentimientos; y finalmente, en la dimensión social, se mide la variable Participación social. El cuestionario se basó principalmente en el instrumento de la investigación “Efects of Home Connement on Multiple Lifestyle Behaviours During the COVID-19 outbreak (ECLB-COVID19)” por Ammar et al. (2020), el cual corresponde a una serie de cuestionarios breves validados y/o orientados a crisis, mostrando coeficientes de confiabilidad test re-test buenos a excelentes (r = 0.84-0.96) (Ammar et al., 2020).

Con base en los objetivos de la investigación, el énfasis en lo descriptivo, y teniendo en consideración el estudio de Ammar et al. (2020), el instrumento incorporó una pregunta sobre actividad física y cinco escalas del cuestionario ECLB-COVID19: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) para medir calidad del sueño, Short Life Satisfaction Questionnaire for Lockdowns (SLSQL) para Sensación de satisfacción con la vida, Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS) para Bienestar mental positivo, Short Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ) para Estados de ánimo y sentimientos, y Short Social Participation Questionnaire for Lockdowns (SSPQL) para Participación social. Los resultados de las escalas se presentan de forma descriptiva y a través de una prueba de significación para conocer su variación. Por último, para comportamiento de dieta, se aplicaron 3 ítems de la escala Short Diet Behaviors Questionnaire for Lockdowns (SDBQ), los cuales responden al interés del equipo investigador, abordando estos resultados de manera descriptiva según cada ítem presentado.

Los datos se levantaron en una medición, entre septiembre y octubre de 2022, solicitando a los participantes que en cada pregunta se situaran en el contexto durante la docencia remota de emergencia y en la actualidad.

Previo al levantamiento de datos, se aplicó una prueba piloto a 5 estudiantes, donde se determinó que la respuesta aproximada era de 15 minutos, que ninguna pregunta confundió a los participantes y que la instrucción de posicionarse retroactivamente durante el periodo de docencia remota de emergencia y en el periodo actual, se entendió sin problemas.

Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS, a través de análisis univariado y bivariado.

En cuanto a los aspectos éticos, se presentó un consentimiento informado a los apoderados (padres o cuidadores), y se entregó un asentimiento informado a los y las adolescentes que fueron autorizados a participar. Para resguardar el anonimato, a cada cuestionario se le asignó un número de folio. Finalmente, para solicitar la autorización correspondiente con el fin de levantar datos en los establecimientos de la comuna, se emite una solicitud formal a la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Coronel.

3. Hallazgos

3.1 Caracterización sociodemográfica

La muestra estuvo compuesta por 194 adolescentes, mayoritariamente mujeres (49.5%), seguido por hombres (44.8%) y adolescentes que no se identifican con ninguna de las categorías anteriormente mencionadas (5.2%). Un 28.4% de los adolescentes encuestados tienen 17 años cumplidos, siendo el mayor porcentaje de respuesta. El promedio de edad de la muestra es de 16 años. En relación al nivel (curso), se intencionó que hubiese una distribución similar en cada uno. Considerando que en Chile la educación secundaria aborda los niveles: primero, segundo, tercero y cuarto año medio, la distribución fue: 24,7%, 25,8%, 24.2% y 25.3%, respectivamente. Con los establecimientos educacionales municipales se aplicó el mismo criterio que con el curso, por cuanto, el Liceo Bicentenario concentra un 20.1% de respuestas, el Liceo Antonio Salamanca un 20.1%, el Liceo Yobilo un 19.6%, el Liceo Andrés Bello un 19.6% y el Liceo Rosita Renard un 20.6%.

A continuación, se presentan las tres dimensiones estudiadas, las cuales fueron medidas según las respuestas en el periodo durante la docencia remota de emergencia hasta la actualidad.

3.2 Dimensión biológica

3.2.1 Actividad física

Fuente: elaboración propia, 2022.

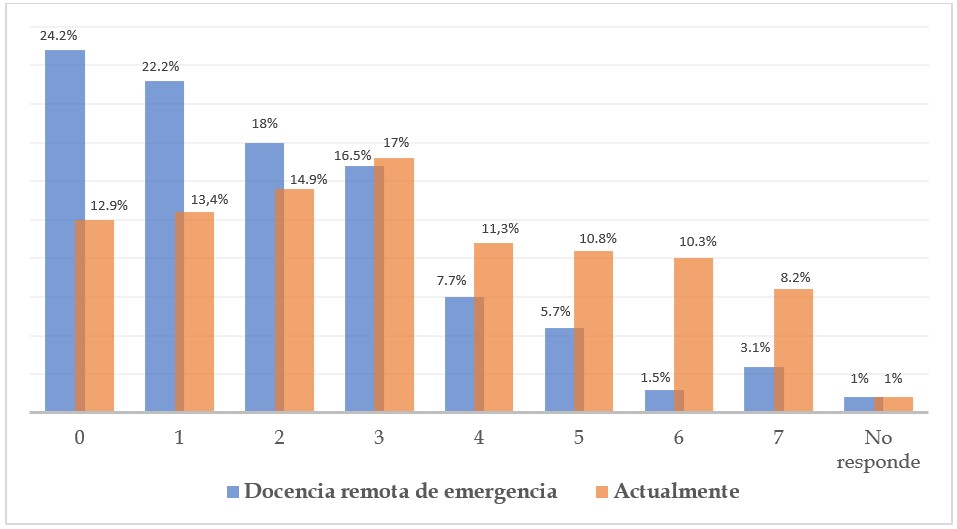

Figura 1 Cantidad de días a la semana que realiza actividad física (durante la docencia remota de emergencia y actualmente). N=194

Durante el periodo de docencia remota de emergencia, la mayoría porcentual (24.2%) se concentró en estudiantes que no realizaban actividad física (0 días a la semana); mientras que, en la actualidad, se ubica en 3 días a la semana, representando un 17%. (Figura 1).

Es importante destacar, que la categoría “0 días” demuestra la mayor variación de respuesta respecto a la comparación de ambos momentos, con una diferencia de un 11.3%. Los adolescentes realizan algún tipo de actividad física con un promedio de 2.07 días durante la DRE y 3.23 días actualmente. Al realizar el análisis mediante la prueba T de Student, se verifica que existen diferencias significativas entre las medias de ambos periodos (t=6,95, p=.001).

3.2.2 Comportamiento de dieta

Tabla 1 Comportamiento de dieta durante la docencia remota de emergencia y actualmente. N=194.

| Comportamiento de dieta | Nunca | A veces | La mayor parte del tiempo | Siempre | Total | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | ||

| ¿Qué tan probable fue/es tener una dieta/comida poco saludable? (alta en calorías de azúcar o grasas, por ejemplo: papas fritas, pasteles, salsas blancas, etc.) | DRE | 14 | 7.2 | 105 | 54.1 | 57 | 29.4 | 18 | 9.3 | 194 | 100 |

| Actual | 18 | 9.3 | 142 | 73.6 | 23 | 11.9 | 10 | 5.2 | 193* | 100 | |

| ¿Con qué frecuencia se ha dado cuenta de que está comiendo fuera de control (atracones)? | DRE | 62 | 32 | 66 | 34.0 | 48 | 24.7 | 18 | 9.3 | 194 | 100 |

| Actual | 56 | 29 | 74 | 38.3 | 45 | 23.3 | 18 | 9.3 | 193* | 100 | |

| ¿Consume de manera excesiva alcohol? (5 o más bebidas alcohólicas en una semana) | DRE | 162 | 83.5 | 27 | 13.9 | 4 | 2.1 | 1 | 0.5 | 194 | 100 |

| Actual | 148 | 76.3 | 35 | 18.0 | 7 | 3.6 | 4 | 2.1 | 194 | 100 | |

* Frecuencia de No responde =1.

Fuente: elaboración propia, 2022.

Sobre la ingesta de comida poco saludable, se observa que las categorías la mayor parte del tiempo y siempre disminuyen en la actualidad; no obstante, se evidencia que la mayoría porcentual en ambos periodos corresponde a la categoría a veces. A través de la prueba T de Student se constata que estas diferencias son significativas (t=-4,55; p=<.001). (Tabla 1)

En cuanto a la frecuencia de consumo de alimentos fuera de control, en ambos periodos se encuentra mayoritariamente en la categoría a veces (34% DRE y 38.3% actualidad). La prueba T de Student permite comprobar que las diferencias no son significativas (t=.22; p=.82).

Al-Sabbah et al. (2021), exponen que la tendencia a ingerir más alimentos poco saludables es uno de los factores biológicos que se vinculan con el bienestar de estudiantes, ya que afecta de manera negativa a aspectos psicológicos y sociales, tales como, los sentimientos y las relaciones familiares.

Respecto al consumo excesivo de alcohol, en ambos contextos los adolescentes expresaron de forma mayoritaria que nunca incurrían en tal conducta. (83.5% durante la DRE y 76.3% en el período actual). Estas diferencias resultan significativas según la prueba T de Student (t=3.37; p=<.001). En este punto, Miech et al. (2021), plantean que la disminución del consumo de alcohol durante la pandemia tendría relación con la disponibilidad percibida del producto por parte de los adolescentes durante los periodos de confinamiento.

3.2.3 Calidad del sueño

El horario de acostarse se concentró durante la DRE posterior a las 01:00 am (61.3%). Esta tendencia se mantiene en la actualidad, sin embargo, se distribuye de forma más heterogénea entre dicho horario (35.1%) y entre las 23:00 y 00.00 hrs. (33.5%). Por medio de la prueba T de Student, se confirma que existen diferencias significativas entre las medias de ambos periodos, (t=-7.06, p=<.001).

En relación al consumo de medicamentos para dormir, en ambos periodos los adolescentes señalan en su mayoría no consumirlos (83% DRE y 76.8% actualmente), datos que concuerdan con la prueba estadística, puesto que no se evidencian diferencias significativas (t= -1.31; p=.19).

Sobre problemas para mantenerse despierto durante el día, tanto en el periodo de DRE, como actualmente, las mayorías porcentuales (42.3% y 46.4%, respectivamente) indican que los adolescentes no presentaron dichos problemas, lo cual se corrobora al aplicar la prueba T de Student (t= 1.86; p=.06). (Tabla 2)

Tabla 2 Motivos vinculados a problemas para conciliar el sueño durante el periodo de docencia remota de emergencia y actualmente. N=194.

| ¿Con que frecuencia ha tenido problemas para dormir, porque... | Ninguna Vez | Una o dos veces a la semana | Tres o más veces a la semana | Total | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | ||

| No puede conciliar el sueño en 30 minutos | DRE | 63 | 32.8 | 56 | 29.2 | 73 | 38.0 | 192* | 100 |

| Actual | 62 | 32.3 | 70 | 36.5 | 60 | 31.3 | 192* | 100 | |

| Despierta en medio de la noche o temprano en la mañana | DRE | 73 | 37.6 | 79 | 40.7 | 42 | 21.6 | 194 | 100 |

| Actual | 50 | 25.8 | 81 | 41.8 | 63 | 32.5 | 194 | 100 | |

| Tiene que levantarse para usar el baño | DRE | 85 | 43.8 | 74 | 38.1 | 35 | 18.0 | 194 | 100 |

| Actual | 81 | 41.8 | 77 | 39.7 | 36 | 18.6 | 194 | 100 | |

| No puede respirar cómodamente, tose o ronca fuerte | DRE | 158 | 81.4 | 24 | 12.4 | 12 | 6.2 | 194 | 100 |

| Actual | 143 | 73.7 | 40 | 20.6 | 11 | 5.7 | 194 | 100 | |

| Siente demasiado frío/calor | DRE | 66 | 34.0 | 95 | 49.0 | 33 | 17.0 | 194 | 100 |

| Actual | 61 | 31.4 | 89 | 45.9 | 44 | 22.7 | 194 | 100 | |

| Otro motivo (p. ej., dolor, uso del teléfono, pesadillas, etc.) | DRE | 63 | 32.5 | 66 | 34.0 | 65 | 33.5 | 194 | 100 |

| Actual | 63 | 32.5 | 73 | 37.6 | 58 | 29.9 | 194 | 100 | |

* Frecuencia de No responde = 2.

Fuente: elaboración propia, 2022.

En el periodo de Docencia Remota de Emergencia, se observa que la respuesta No puede conciliar el sueño en 30 minutos es el principal motivo que explica los problemas para dormir, presentándose en un 38% de la muestra tres o más veces por semana. En la frecuencia de una o dos veces por semana, se destaca que Siente demasiado frío/calor (49%), seguido de Despierta en medio de la noche o temprano en la mañana (40.7%). En la actualidad, las mayorías porcentuales se ubican sólo desde la categoría una o dos veces por semana, destacando Siente demasiado frío/calor (45.9%), Despierta en medio de la noche o temprano en la mañana (41.8%) y otro motivo (p. ej., dolor, uso del teléfono, pesadillas, etc.) con un 37.6%. Al aplicar la prueba T de Student, se confirma que las diferencias entre ambos periodos son estadísticamente significativas (t= -2.15 y p=.03), encontrando la mayor frecuencia de problemas para conciliar el sueño durante la DRE.

Los cambios observados tras el retorno a la presencialidad se atribuyen a la implementación obligatoria de horarios de ingreso a los establecimientos educacionales, lo cual obligó a los y las estudiantes a levantarse en horarios establecidos y, por ende, a dormir más temprano. El fenómeno de la calidad del sueño en jóvenes durante la pandemia lo abordan Ramos-Socarras et al. (2021), donde establecen que la pandemia provocó un cambio pronunciado en los adolescentes hacia un sueño más tardío y un aumento en las horas de sueño. A su vez, informaron una mejora en la calidad subjetiva del sueño y en la somnolencia diurna, es decir, la capacidad para mantenerse despierto durante el día, resultados que se condicen con los de la presente investigación.

3.3 Dimensión psicológica

3.3.1 Satisfacción con la vida

Tabla 3 Sensación de satisfacción con la vida durante el periodo de docencia remota de emergencia y actualmente. N=194.

| Sensación de satisfacción con la vida | Muy en desacuerdo | En desacuerdo | Lig. en desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Lig. de acuerdo | De Acuerdo | Muy de acuerdo | Total | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | |||

| En la mayoría de los sentidos, mi vida está cerca de mi ideal. | DRE | 44 | 22.7 | 41 | 21.1 | 34 | 17.5 | 36 | 18.6 | 16 | 8.2 | 17 | 8.8 | 6 | 3.1 | 194 | 100 | |

| Actual | 23 | 11.9 | 26 | 13.5 | 25 | 13.0 | 36 | 18.7 | 39 | 20.2 | 29 | 15.0 | 15 | 7.8 | 193* | 100 | ||

| Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en mi vida | DRE | 47 | 24.2 | 41 | 21.1 | 21 | 10.8 | 37 | 19.1 | 23 | 11.9 | 19 | 9.8 | 6 | 3.1 | 194 | 100 | |

| Actual | 25 | 12.9 | 23 | 11.9 | 18 | 9.3 | 35 | 18.0 | 38 | 19.6 | 31 | 16.0 | 24 | 12.4 | 194 | 100 | ||

| Estoy satisfecho con mi vida. | DRE | 46 | 23.7 | 26 | 13.4 | 20 | 10.3 | 35 | 18.0 | 28 | 14.4 | 14 | 7.2 | 25 | 12.9 | 194 | 100 | |

| Actual | 33 | 17.0 | 16 | 8.2 | 17 | 8.8 | 35 | 18.0 | 33 | 17.0 | 22 | 11.3 | 38 | 19.6 | 194 | 100 | ||

* Frecuencia de No responde= 1.

Fuente: elaboración propia, 2022.

A modo general, en ambos periodos, las mayorías porcentuales se concentran en las categorías que van desde Muy en desacuerdo hasta ligeramente de acuerdo, evidenciando un progreso sobre la sensación de satisfacción con la vida en la actualidad. Respecto de la aseveración En la mayoría de los sentidos, mi vida está cerca de mi ideal, se observa que, en el periodo de DRE, la mayoría porcentual se ubica en la categoría Muy en desacuerdo (22.7%), mientras que, en la actualidad, se encuentra en ligeramente de acuerdo (20.2%). Con relación a la aseveración Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en mi vida, en DRE, la mayoría de las respuestas se ubican en la categoría Muy en desacuerdo (24.2%), mientras que, en la actualidad, la mayoría se ubica en la categoría ligeramente de acuerdo con un 19.6%. Por último, se destaca la aseveración Estoy satisfecho con mi vida, la cual transita desde un 46% (muy en desacuerdo) durante la DRE, hasta un 38% (muy de acuerdo) en la actualidad. La prueba T de Student revela diferencias significativas, con un valor de t=7.76 y un nivel de significación estadística de p=<0.001. (Tabla 3)

Estos cambios observados, pueden explicarse a través de la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson, la cual plantea que la etapa de la adolescencia es un periodo donde el sujeto se esfuerza por darle sentido a su identidad (Bordignon, 2005). Esta se configura a partir de logros y desafíos que ha vivenciado previamente, y a su vez con la importancia que cobra la relación entre pares. En ese sentido, durante la docencia remota de emergencia existe una carencia de estímulos sociales presenciales, lo cual afecta ese proceso; mientras que, en la actualidad, dicho desarrollo es estimulado a través de la interacción que pueda tener el adolescente, y del proceso de adaptación al cambio que vivieron en medio de la crisis tras dos años.

3.3.2 Bienestar mental positivo

Tabla 4 Bienestar mental positivo durante docencia remota de emergencia y actualmente. N=194.

| Bienestar mental Positivo | Nunca | Rara vez | A veces | A menudo | Siempre | Total | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | Fi | % | |||

| Me he sentido optimista sobre el futuro | DRE | 39 | 20.1 | 46 | 23.7 | 50 | 25.8 | 44 | 22.7 | 15 | 7.7 | 194 | 100 | |

| Actual | 13 | 6.7 | 32 | 16.5 | 53 | 27.3 | 61 | 31.4 | 35 | 18.0 | 194 | 100 | ||

| Me he sentido Útil | DRE | 35 | 18.2 | 61 | 31.8 | 43 | 22.4 | 25 | 13.0 | 28 | 14.6 | 192** | 100 | |

| Actual | 22 | 11.4 | 42 | 21.8 | 46 | 23.8 | 53 | 27.5 | 30 | 15.5 | 193 | 100 | ||

| Me he estado sintiendo relajado | DRE | 25 | 12.9 | 47 | 24.2 | 39 | 20.1 | 47 | 24.2 | 36 | 18.6 | 194 | 100 | |

| Actual | 29 | 14.9 | 48 | 24.7 | 51 | 26.3 | 44 | 22.7 | 22 | 11.3 | 194 | 100 | ||

| He estado lidiando bien con mis problemas | DRE | 39 | 20.2 | 50 | 25.9 | 50 | 25.9 | 33 | 17.1 | 21 | 10.9 | 193* | 100 | |

| Actual | 22 | 11.4 | 50 | 25.9 | 59 | 30.6 | 38 | 19.7 | 24 | 12.4 | 193* | 100 | ||

| He estado pensando con claridad | DRE | 29 | 14.9 | 46 | 23.7 | 48 | 24.7 | 46 | 23.7 | 25 | 12.9 | 194 | 100 | |

| Actual | 12 | 6.2 | 38 | 19.6 | 55 | 28.4 | 59 | 30.4 | 30 | 15.5 | 194 | 100 | ||

| Me he estado sintiendo cerca de otras personas | DRE | 54 | 27.8 | 54 | 27.8 | 35 | 18.0 | 40 | 20.6 | 11 | 5.7 | 194 | 100 | |

| Actual | 9 | 4.5 | 35 | 18.0 | 40 | 20.6 | 64 | 33.0 | 46 | 23.7 | 194 | 100 | ||

| He sido capaz de tomar mis propias decisiones sobre las cosas | DRE | 22 | 11.4 | 35 | 18.1 | 48 | 24.9 | 41 | 21.2 | 47 | 24.4 | 193* | 100 | |

| Actual | 7 | 3.6 | 21 | 10.9 | 36 | 18.7 | 62 | 32.1 | 67 | 34.7 | 193* | 100 | ||

*Frecuencia de No responde = 1. **Frecuencia=2

Fuente: elaboración propia, 2022.

Los datos obtenidos evidencian un aumento del Bienestar mental positivo en la actualidad, en comparación al periodo de docencia remota de emergencia. Se observa que las mayorías porcentuales transitan desde categorías más bajas en DRE hacia categorías más altas en la actualidad (se concentran en la opción Rara vez durante la DRE, y A menudo en el periodo actual). Estos cambios, se validan al aplicar la prueba T de Student, demostrando que las diferencias son significativas entre ambos periodos (t=7.75, p=<.001). (Tabla 4)

Considerando que el puntaje máximo de la tabla oscila entre los 7 y 35 puntos (que representa un bienestar positivo óptimo), el promedio de puntaje durante la docencia remota de emergencia fue de 20.02 puntos, mientras que en la actualidad se observa un leve aumento; llegando a los 23.06 puntos. Lo anterior, permite inferir que, si bien se presenta un aumento en el bienestar mental positivo de la muestra, éste continúa siendo medianamente bajo.

Lo anterior se puede vincular con el planteamiento de Cohen et al. (2021), quienes, a partir de su investigación señalan que los adolescentes que no estaban expuestos a situaciones de estrés y que mantuvieron una conducta constante de interacción positiva con otros, no poseían sintomatologías relacionadas con ansiedad y depresión. En ese sentido, la falta de interacción con los pares, familiares u otras personas cercanas, redes de apoyo y contención, impactó de manera negativa en su bienestar mental. Un claro ejemplo de aquello es lo observado en la aseveración Me he estado sintiendo cerca de otras personas donde la mayoría porcentual durante el contexto de pandemia se concentra en las dos alternativas de respuesta más bajas; Nunca (27.8%) y Rara vez (27.8%).

3.3.3 Estado de ánimo y sentimientos

Tabla 5 Estados de ánimo y sentimientos durante la docencia remota de emergencia y en la actualidad. N=194.

| Estados de ánimo y sentimientos | DRE | En la actualidad | ||

|---|---|---|---|---|

| Fi | % | Fi | % | |

| Presenta depresión clínicamente significativa | 105 | 55.0 | 103 | 53.9 |

| No presenta depresión clínicamente significativa | 86 | 45.0 | 88 | 46.1 |

| TOTAL | 191* | 100 | 191* | 100 |

* Frecuencia de No responde= 3.

Fuente: elaboración propia, 2022.

A partir de la categorización que permite hacer el instrumento (Short Mood and Feelings Questionnaire), en relación con quienes presentan rasgos depresivos y a quienes no, en la presente tabla se observa que durante la DRE existió un 55% de adolescentes que presentan depresión clínicamente significativa. De igual forma, actualmente se repite esa realidad con un 53.9%. La prueba T de Student permite confirmar que las diferencias no son estadísticamente significativas (t= -1.44, p=.15). (Tabla 5)

Cabe mencionar que en ambos escenarios existen más casos de personas que presentan depresión en lugar de quienes no lo padecen. Los autores Liu & Wang (2021) plantean que los síntomas de depresión presentan una combinación de estados de ánimo deprimidos, sentimientos de tristeza, inutilidad, desesperanza e impotencia; siendo uno de los problemas de salud mental más comunes en esta etapa, toda vez que están relacionados con el desajuste social y los cambios físicos. En ese sentido, la depresión se vincula a problemáticas sociales y biológicas, cobrando mayor sentido el abordaje biopsicosocial.

3.4 Dimensión social

Tabla 6 Participación social durante la docencia remota de emergencia y la actualidad.

| Participación Social | DRE | En la actualidad | ||

|---|---|---|---|---|

| Fi | % | Fi | % | |

| Nunca | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| Rara vez | 27 | 14.1 | 8 | 4.2 |

| A veces | 113 | 59.2 | 75 | 39.3 |

| A menudo | 45 | 23.6 | 93 | 48.7 |

| Siempre | 6 | 3.1 | 15 | 7.9 |

| TOTAL | 191 | 100 | 191 | 100 |

* Frecuencia de No responde= 3.

Fuente: elaboración propia, 2022.

En ambos periodos, es posible observar que todos y todas tuvieron algún grado de interacción social, ya que la opción nunca no obtuvo respuesta. Durante el escenario de pandemia, la categoría a veces representa la mayoría con un 59.2%, mientras que en la actualidad la categoría a menudo lidera las opciones con un 48.7%. Durante la DRE la media de participación es de 27.09 puntos, que, según la escala total de la variable, corresponde a la categoría a veces participo socialmente; mientras que, el promedio en la actualidad está situado en la categoría a menudo participo socialmente (31.48 pts.), evidenciando un aumento en la interacción que tuvieron los y las participantes. A través de la prueba T de Student, es posible confirmar que estas diferencias son significativas (t=11.87, p=<.001). (Tabla 6)

El modelo biopsicosocial basado en la Teoría General de Sistemas (Al-Sabbah et al., 2021) plantea que los sistemas abiertos realizan constantemente intercambios de elementos con su ambiente. Bajo ese enunciado, los resultados obtenidos en esta investigación permiten inferir que producto de la pandemia, estos intercambios se vieron debilitados debido a las medidas sanitarias. Esta teoría señala que los fenómenos sociales deben ser considerados en términos de sistemas, en este sentido, el aumento de la participación social en la actualidad se relaciona con este planteamiento, ya que, al levantarse estas restricciones sanitarias, el flujo de elementos entre sistemas retomó su ritmo previo a la pandemia.

En general, los resultados obtenidos confirmarían lo referido por Prilleltensky et al. (2001) quienes declaran que la integración en la vida comunitaria y la participación en actividades sociales aumenta activamente el bienestar psicológico y social.

3.5 Diferencias según sexo en aspectos que demostraron mayor variación.

Para dar respuesta al último objetivo, se realizan análisis bivariados entre la variable sexo, junto a actividad física, bienestar mental positivo y participación social. (Tabla 7)

Tabla 7 Actividad física según sexo durante la docencia remota de emergencia y en la actualidad.

| Sexo | Actividad física | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Durante la DRE | En la actualidad | |||||||||

| Media | N | DS | Prueba | P | Media | N | DS | Prueba | P | |

| Hombre | 2.27 | 86 | 1.93 | t=1.73 | .08 | 3.78 | 86 | 2.10 | t= 3.80 | .001 |

| Mujer | 1.80 | 95 | 1.68 | 2.62 | 95 | 1.99 | ||||

| Total | 181* | 181* | ||||||||

*Frecuencia de No responde= 13.

Fuente: elaboración propia, 2022.

Tras aplicar la prueba estadística T de Student, se reconoce que durante la docencia remota de emergencia la variable “actividad física” no presenta diferencias significativas según sexo (t=1.73; p=.08), mientras que, en la actualidad, permite inferir que sí se observan diferencias; evidenciando que son los hombres quienes realizan mayor actividad física que las mujeres. (t=3.80; p= .001). Estos resultados pueden contrastarse con los hallazgos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte realizada por el Ministerio del Deporte en el año 2021. En dicho estudio se observa que, de una muestra de 884 personas, las mujeres entre 11 y 17 años presentan un mayor nivel de inactividad que los hombres de esa edad (84.9% y 71.8% respectivamente) (Ministerio del Deporte de Chile [MINDEP], 2021).

Según los resultados obtenidos tanto en la encuesta realizada por el Ministerio del Deporte como en la presente investigación, queda en evidencia que, los niveles de actividad en las mujeres son más bajos que en los hombres. Si lo anterior es analizado desde una perspectiva sistémica, pudiera estar relacionado a la diferencia que también se observa en las demás dimensiones estudiadas, (cómo la siguiente) donde las mujeres puntúan con porcentajes reducidos con relación a sus pares masculinos. (Tabla 8)

Tabla 8 Bienestar mental positivo según sexo durante la docencia remota de emergencia y en la actualidad

| Sexo | Bienestar mental positivo | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Durante la DRE | En la actualidad | |||||||||

| Media | N | DS | Prueba | P | Media | N | DS | Prueba | P | |

| Hombre | 21.29 | 85 | 7.03 | t=1.94 | .05 | 24.31 | 86 | 5.82 | t=2.46 | .01 |

| Mujer | 19.42 | 95 | 5.89 | 22.27 | 95 | 5.30 | ||||

| Total | 180* | 181 | ||||||||

*Frecuencia No responde =14 **Frecuencia No responde=13

Fuente: elaboración propia, 2022.

Al aplicar la prueba T de Student, en ambos periodos las diferencias resultan significativas según sexo, aumentando en la actualidad, lo que permite inferir que los hombres presentan mayor bienestar mental positivo que las mujeres. Según Kuehner (2017), esto estaría relacionado a la mayor susceptibilidad de las mujeres a los efectos activadores de las hormonas sexuales durante la transición puberal, por cuanto, nuevamente se presenta como importante la mirada biopsicosocial. (Tabla 9)

Tabla 9 Participación social según sexo durante la docencia remota de emergencia y en la actualidad.

| Sexo | Participación Social | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Durante la DRE | En la actualidad | |||||||||

| Media | N | DS | Prueba | P | Media | N | DS | Prueba | P | |

| Hombre | 27.00 | 86 | 6.84 | t=-0.30 | .76 | 32.02 | 85 | 6.53 | t=0.84 | .39 |

| Mujer | 27.29 | 94 | 6.28 | 31.25 | 95 | 5.69 | ||||

| Total | 180 | 180 | ||||||||

Fuente: elaboración propia, 2022.

Respecto de la participación social, durante la DRE son las mujeres quienes presentan una media levemente superior, y en la actualidad los hombres. Al aplicar la prueba estadística, es posible concluir que, en ambos periodos, las diferencias por sexo no son estadísticamente significativas. (DRE t= -0.30 p=.76 y actualidad t=0.84 p=.39). Lo anterior, confirma que tras el confinamiento los adolescentes tienen menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban, tales como la interacción entre amigos. Esta desmotivación puede vincularse a las restricciones sanitarias, que por lo demás, no tenían relación con su sexo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2022).

En general, estos resultados permiten valorizar la mirada de Engel a través del modelo biopsicosocial (Engel, 1977 citado en Al-Sabbah et al., 2021), puesto que es posible observar cómo a la base de un contexto (en este caso la docencia remota de emergencia) se reconocen cambios en diversos aspectos de la vida de un grupo de adolescentes; validando con ello la idea por la cual emana esta investigación, que corresponde a la importancia de observar los problemas, cambios, y fenómenos sociales, con perspectiva holística, y comprendiendo que las personas habitan una serie de dimensiones, y por lo tanto, se deben considerar todas al momento de realizar investigación social.

4. Conclusiones

Respondiendo a la pregunta central ¿Cuáles son los principales cambios en las tres dimensiones de la vida de los adolescentes tras la docencia remota de emergencia? Las variables actividad física, bienestar mental positivo y participación social presentan mayor variación entre periodos. Se observa que las tres variables aumentaron, es decir, actualmente los y las adolescentes están realizando mayor actividad física, presentan un mayor bienestar mental positivo y participan socialmente de forma más activa.

La hipótesis de investigación planteada establece que los estudiantes hombres presentan mejores puntuaciones totales en comparación a las mujeres, en bienestar mental positivo. Al respecto, es posible aceptar la hipótesis, puesto que se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en ambos periodos, donde los primeros obtienen puntajes más altos.

En la dimensión biológica, se observa que disminuye la ingesta de alimentos poco saludables, pero se mantiene la tendencia a ingerir muchos alimentos sin control. Sobre el consumo de alcohol, en ambos períodos los adolescentes no siguen este tipo de conducta; aunque la categoría disminuye, lo que indicaría un aumento del consumo de alcohol, asociado a la disponibilidad.

Sobre la calidad del sueño, se visualiza una disminución en las horas más tardías para acostarse, y un leve aumento tanto en el consumo de medicamentos para dormir como en las dificultades para conciliar el sueño.

En la dimensión psicológica, así como el bienestar mental positivo aumenta, también la sensación de satisfacción con la vida, es decir, los y las adolescentes demuestran mayor conformidad respecto a su propia vida tras el periodo de docencia remota de emergencia. Un resultado preocupante se da a conocer por medio de la variable estados de ánimo y sentimientos, ya que si bien se observa en la actualidad una disminución en aquellos adolescentes que presentan una depresión clínicamente significativa, las cifras continúan siendo muy altas.

El estudio de la dimensión social mediante la participación permite deducir que ésta aumenta tras la docencia remota de emergencia.

Considerando estos resultados y el dinamismo de la realidad, se vuelve relevante desde el Trabajo Social, mantener la visión del modelo biopsicosocial, por lo que es imposible abordar los cambios observados de manera parcelada. Basándose en los altos índices de depresión detectados, la postura debe apuntar a acciones que impacten en las tres dimensiones, y no sólo en la psicológica entendiendo que el ser humano se compone de forma biopsicosocial y que por lo tanto estas dimensiones se encuentran en constante interacción. Se sugiere entonces, intervenciones desde lo comunitario, que impliquen el vínculo de adolescentes con sus pares y con otras personas de su comunidad educativa y territorial que funcionen como factores protectores. Así también, fomentar el autocuidado físico, psicológico y social, promoviendo estilos de vida saludable.

Esta crisis y los cambios observados permiten reconocer e incorporar aprendizajes para la disciplina y profesión en futuros momentos críticos aportando al área de la intervención en situación de desastres. Por ello, es necesario enfatizar que, si el contexto implica implementar medidas de emergencia, estas no pueden enfocarse en un solo aspecto del problema, sino que se requiere del trabajo mancomunado del gobierno, ministerios e instituciones que aseguren responder a una crisis con mirada sistémica. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, las medidas no solo debían enfocarse en la eliminación del virus, sino también estar vinculadas a asegurar servicios para apoyar el bienestar integral de las personas, lo que implica un trabajo multidisciplinario para abordar las distintas problemáticas de manera holística e integral. Se reconocen como medidas positivas las franjas horarias de ejercicio al aire libre y los horarios establecidos para que las personas mayores pudieran hacer sus compras.

Desde el Trabajo Social el aporte también debe situarse en el reconocimiento y comprensión de la diversidad y la desigualdad en medio de la crisis, y con ello, demostrar la presencia de diversos tipos de vulnerabilidad a la cual se enfrentan las personas, ya sea por circunstancias sociales, económicas, físicas o psicológicas; teniendo como resultado que cada individuo, grupo y comunidad se afecta de distintas maneras. Esto cobra sentido en este estudio, donde se aborda una etapa de la vida que por sí misma es vulnerable, ya que está llena de cambios y crisis, por cuanto requiere de análisis, comprensión e intervención.

Resulta necesaria la creación de políticas públicas con una mirada multidimensional que colaboren en la mitigación del impacto negativo en todas las artistas que tanto la pandemia como la docencia remota de emergencia ha tenido en la sociedad, especialmente en colectivos que se han visto mayormente afectados; como los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, es esencial el fortalecimiento del rol del Trabajo Social en funciones y espacios estratégicos tanto para planificar como ejecutar programas y proyectos que nacerían a partir del trabajo gubernamental, como en recintos educacionales o en centros de salud. La incorporación de los trabajadores sociales al Código Sanitario de Chile es un claro ejemplo de aquello, ámbito en el que nuestra disciplina relevaría el valor que tienen las distintas aristas del desarrollo humano en la salud (lo bioquímico, lo psicológico y lo social).

Respecto a las limitaciones de la investigación, es importante considerar el tipo de muestra, la cual pudo ser probabilística e incluir cohortes de diferentes tipos de establecimientos educacionales, por ejemplo. Así también, el tipo de estudio, pudiendo considerar uno longitudinal, cuasiexperimental y con un diseño correlacional o causal, agregando otras variables que permitan hacer análisis de regresión para obtener un conocimiento acabado sobre cuáles aspectos tienen mayor incidencia en estos cambios observados.

Con base en lo anterior, como sugerencias hacia futuras investigaciones, se propone realizar nuevos análisis como, por ejemplo, establecer relaciones entre las variables donde se observa mayor variación. Se propone que el grupo etario se extienda a estudiantes de enseñanza básica y a quienes cursan su enseñanza media en Centros de Educación Integrada de Adultos (C.E.I.A), para contrastar los resultados obtenidos con la variable edad. También, se recomienda abordar el problema de investigación con estudiantes de instituciones subvencionadas y privadas, que pueden permitir diferenciar los posibles cambios a partir del lugar de procedencia. Para profundizar los análisis respecto a las diferencias por sexo, se sugiere incluir teorías relacionadas con género que aporten a la discusión teórica y permitan optar a nuevas conclusiones.

Finalmente, se sugiere investigar los posibles cambios de estudiantes a nivel regional y nacional, con enfoques longitudinales que permitan tener una visión amplia del tema, y generar líneas de trabajo y ejes estratégicos concretos, para abordar las problemáticas observadas con políticas sociales multisectoriales y aportar de manera integral a las soluciones.