SUMARIO

Introducción. 1. Federalismo y justicia constitucional. 2. Federalismo y constitucionalismo local en México. 3. El dinamismo del constitucionalismo local. 4. El litigio por la constitucionalidad de las constituciones locales. Conclusión. Referencias

INTRODUCCIÓN

La relación entre justicia constitucional y federalismo es tan añeja como la justicia constitucional misma. Parte importante de las raíces del control judicial de constitucionalidad se ubican en países federales, donde fue necesario resolver disputas entre autoridades con jurisdicciones diferentes, pero también procesar las tensiones que se originaron entre normas creadas por el Estado nacional y las que generaron las entidades subnacionales1. Aunque estas tensiones lucen en teoría aún más sensibles cuando están involucradas las disposiciones de carácter constitucional esta clase de entidades -estados, cantones, provincias- produce en el marco de su autonomía, no siempre se cuenta con información que permita saber en qué medida estos conflictos alcanzan efectivamente a los órganos de justicia constitucional.

El propósito de este trabajo es aproximarse a esta cuestión utilizando a México como caso de estudio. Las tensiones entre autoridades nacionales y estados han estado presentes a lo largo de toda la historia de este país2. Una expresión de los problemas del federalismo mexicano ha sido el vínculo y jerarquía entre la Constitución y la constitucionales locales. Durante gran parte del siglo XX problemas de esta clase se resolvieron principalmente por medio de prácticas informales basadas en un sistema político sostenido en un partido hegemônico3. Fue hasta que inició la prolongada transición mexicana cuando este este modelo de resolución de conflictos se transformó. En ello tuvieron que ver las innovaciones produjo la reforma judicial de 1994, la cual consolidó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un órgano dedicado a la resolución de asuntos constitucionales4.

La reforma judicial fortaleció la controversia constitucional e instauró la acción de inconstitucionalidad y, con ello, dio a la SCJN funciones prácticamente análogas a las que tienen los tribunales constitucionales en otras jurisdicciones. En los treinta años que han transcurrido desde su entrada en vigor, se han promovido más de dos mil acciones de inconstitucionalidad y más de cuatro mil controversias constitucionales. Por medio de ellas, la Suprema Corte ha tenido ocasión de resolver asuntos relacionados con cambios legislativos de distintas magnitudes, así como disputas por competencias entre autoridades de diferentes niveles y filiaciones políticas y plasmar su visión del federalismo mexicano. En ello tuvo mucho que ver la complejidad que supuso que la transición y, en general, el proceso de cambio político ocurriera en diferentes velocidades y dinámicas5. Esta variación supuso, en última instancia, que los estados utilizaran su autonomía en sentidos diversos, tanto para contener la ampliación de las atribuciones de la federación como para generar transformaciones jurídicas propias.

La investigación teórica y empírica relacionada con el desempeño de la SCJN ha florecido desde la reforma de 1994. Hasta ahora, sin embargo, se cuenta con pocos trabajos dedicados a explorar las implicaciones de la actividad de la Corte en el federalismo y prácticamente ninguno dedicado a estudiar de manera sistemática el litigio relacionado con la constitucionalidad de las constituciones locales. Este trabajo pretende llenar esa laguna mediante un análisis empírico que utiliza como fuente de información principal los datos sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que la Suprema Corte ha hecho disponibles a través de su portal de estadística6. De manera complementaria, para brindar información sobre las dimensiones de cambio de las constituciones locales, se emplea también a una base de datos original que compila los actos jurídicos -decretos, leyes, declaraciones, entre otros- a través de lo que se promulgaron o modificaron los textos de dichas constituciones en el periodo 1917-2017.

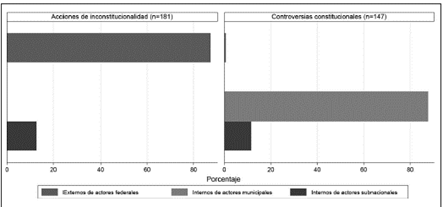

El hallazgo principal de este trabajo es que el litigio relacionado con la constitucionalidad de las constituciones locales ha sido amplio y se ha caracterizado por diferencias significativas en función de la vía mediante el que se ha presentado. En el caso de las acciones, el litigio provino de actores federales y se concentró en disposiciones electorales; en tanto que en el de las controversias surgió de actores locales y municipales y se enfocó en normas que regulan el acceso y ejercicio de recursos público, así como la forma en que deben los funcionarios públicos desempeñar sus funciones.

El resto del texto se organiza de la siguiente manera: la primera sección ofrece un balance de las investigaciones que se propuesto analizar la relación entre federalismo y justicia constitucional en México; la segunda presenta los resultados de la revisión sobre las dimensiones y características de los procesos de cambio de las constituciones locales; la tercera ofrece una explicación de las regulaciones principales que determinan el funcionamiento de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y la cuarta analiza los rasgos principales de litigio que han promovido antes la Suprema Corte a través de esas figuras.

1. FEDERALISMO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

El interés en controlar en forma centralizada la constitucionalidad de todos los ordenamientos jurídicos que se producen en un sistema federal fue uno de los factores que inspiraron la creación de un tribunal constitucional en la Constitución austriaca de 19207. Desde entonces, la difusión de modalidades más amplias de control de constitucionalidad ha estado asociada la proliferación tanto del federalismo como de declaraciones de derechos humanos en ordenamientos nacionales e internacionales8.

La difusión del constitucionalismo es uno de los rasgos más ostensibles del desarrollo del Estado moderno9. A diferencia de lo que ocurría hace dos siglos cuando se promulgó la primera Constitución mexicana, en la actualidad prácticamente no existe un país que no cuente con un ordenamiento o un conjunto de ordenamientos a los que se adjudica un carácter supremo. Este proceso de difusión del constitucionalismo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha estado estrechamente ligado a la proliferación del federalismo, el cual ha tenido como una de sus características la creación de constituciones en las entidades que integran dichos sistemas federales10.

Hasta hace poco la investigación respecto de lo que se ha denominado "constitucionalismo subnacional" se había concentrado en el análisis de los países un federalismo más enraizado11. En los años recientes, sin embargo, diversos ejercicios comparativos se han propuesto identificar las causas y consecuencias de la proliferación del constitucionalismo subnacional12. Adicionalmente, desde la ciencia política cada vez se ha puesto mayor énfasis en la comparación subnacional para entender y explicar las dinámicas políticas locales y poner atención en la relación entre lo nacional y lo local y viceversa13.

En los estudios sobre el constitucionalismo local, la definición del espacio normativo que corresponde a las constituciones subnacionales es uno de los aspectos a los que han prestado mayor atención estos trabajos14. Aunque en algunos sistemas se ha buscado hacer frente a esta cuestión mediante la introducción de elementos como el principio de subsidiariedad o de esquemas de distribución de competencias diferenciadas en materias específicas, la definición de ese espacio de regulación ha abierto la puerta a que sean los órganos de justicia constitucional los que se encarguen de precisarlo15.

Ciertamente, los procesos de difusión del constitucionalismo y el federalismo no han sólo estado vinculados entre sí; también han estado asociados a otro proceso mediante el que se ha hecho cada vez más recurrente la adopción del control de constitucionalidad16. Según lo ha planteado la literatura en la materia, una de las consecuencias de este tercer proceso ha sido el surgimiento de la judicialización o, dicho de otra forma, de una ampliación de la jurisdicción de los tribunales sobre asuntos relacionados con políticas públicas y normas de aplicación general17.

El control de constitucionalidad confiere a los tribunales dos funciones esenciales que inciden en la operación del federalismo: resolución de conflictos e interpretación normativa18. Naturalmente, estas funciones no se realizan en el vacío. Por el contrario, su ejercicio está condicionado por el contexto político, la temática de los litigios, el arraigo del federalismo, la estructura del sistema judicial, la cultura jurídica, entre otros factores. En todo caso, la convergencia de ellos es lo que propicia que el resultado de la actividad judicial adquiera un carácter "unitarista" o "federalista"19.

2. FEDERALISMO Y CONSTITUCIONALISMO LOCAL EN MÉXICO

Durante sus casi doscientos años de vida como nación independiente México ha contado predominantemente con una forma de gobierno republicana, presidencial y federal. Sus primeros ordenamientos constitucionales no incluyeron declaraciones de derechos ni instrumentos judiciales de control de constitucionalidad20. En su ausencia, el reconocimiento de derechos recayó originalmente en las constituciones locales y fue en ellas también en las que establecieron las primeras normas que permitieron a los tribunales revisar la actos y normas de autoridades. El panorama cambió en la segunda mitad del siglo XIX. El reconocimiento de derechos y la introducción del juicio de amparo en los ordenamientos constitucionales propiciaron que el control de constitucionalidad echara raíces en el país21. A pesar de que desde aquellos años se otorgaron facultades a la Suprema Corte para resolver las controversias que emergieran entre estados y entre éstos y la federación, la revisión de la constitucionalidad de las normas de autoridades federales y locales se realizó hasta las décadas más recientes primordialmente a través del juicio de amparo, un instrumento que permite inaplicar normas, pero no invalidarlas con efectos generales22.

La investigación sobre las instituciones de justicia y el constitucionalismo subnacional en México se ha vigorizado en los últimos años. Por un lado, el impacto que produjo la reforma judicial de 1994 en el trabajo de Suprema Corte de Justicia impulsó el desarrollo de nuevos estudios que se propusieron conocer las causas de la propia reforma23. Por otro lado, existe un importante número de trabajos que han puesto atención en identificar los factores de diseño institucional que condicionan las decisiones del tribunal y que han hecho posible que éste haya desempañado un nuevo papel en el sistema político centrado en dirimir conflictos políticos24. Uno de los hallazgos más importantes de la literatura es señalar que la Corte después de la reforma judicial de 1994 ha sido el árbitro del federalismo mexicano porque ha dirimido los conflictos locales y las tensiones entre los actores locales y la federación25.

Por otra parte, diversas investigaciones se han dado a la tarea de reconstruir la historia constitucional de las entidades del país26 y, en general, de explorar la forma en que opera el constitucionalismo dual en el sistema federal mexicano27. La revisión de estos estudios revela, primero, que la búsqueda de armonizar los contenidos de ordenamientos federales y locales es un problema añejo; segundo, que el pluralismo político de las últimas décadas ha propiciado un mayor dinamismo en el cambio de las constituciones locales y el surgimiento de iniciativas para establecer en la Constitución Federal y en leyes generales parámetros comunes; y, tercero, que la intensidad de las transformaciones constitucionales federales y estatales ha propiciado que se acuda con mayor recurrencia a instancias judiciales.

La producción académica dedicada al análisis de la relación entre federalismo y justicia constitucional no es abundante. Por tanto, tampoco lo es aquella expresamente dirigida a conocer lo que ha ocurrido con el control de la constitucionalidad de las constituciones locales. La revisión realizada en el marco de este trabajo identificó únicamente cuatro investigaciones en las que se pretendió dar respuesta a preguntas semejantes a la que originó este trabajo. A partir de una revisión sistemática de las controversias constituciones resueltas en el periodo de 1995-2000, la primera de ellas plantea que el mayor pluralismo político en los ámbitos estatal y municipal ha estimulado el litigio constitucional, lo cual, con el tiempo, convirtió a la Suprema Corte en el árbitro principal del federalismo mexicano28.

La segunda, un estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se impugnaron reformas a las constituciones de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, destaca la trascendencia que tuvo para el sistema jurídico mexicano que la Suprema Corte haya considerado procedente la constitucionalidad de las constituciones locales y sugiere que esta posibilidad debería alcanzar también a las reformas a la Constitución Federal29. El tercer trabajo plantea que a pesar de que la Constitución Federal otorga un espacio limitado al constitucionalismo subnacional, el mayor pluralismo político que se instauró en diversas entidades propicio un uso cada vez más creativo de dicho espacio, el cual ha tendido a ser protegido por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación30.

Finalmente, a partir de un examen de diversas resoluciones en amparos directos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, concluye que la Suprema Corte no ha desarrollado una doctrina clara en materia de federalismo, lo cual, sin embargo, no impidió el surgimiento de un diálogo entre ese tribunal y el Congreso de la Unión respecto de la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales31. Según se apunta en ese mismo estudio, el mayor involucramiento de la Suprema Corte en el federalismo pareciera paradójicamente indicar que las unidades que lo integran son cada vez más débiles.

La principal conclusión que dejan la lectura de estos trabajos es el nuevo protagonismo de la Suprema Corte en el sistema federal. Como ha ocurrido en otras naciones, el control de constitucionalidad ha sido un cauce a través del cual se ha resuelto un volumen importante de disputas, lo cual ha redundado en una participación más activa de ese tribunal en la interpretación de normas que inciden la operación del federalismo. Sin embargo, parece que no existe evidencia que muestre con nitidez que la Suprema Corte ha adoptado posiciones que favorecen ni la centralización ni la descentralización. Ello puede no sólo estar relacionado con la ausencia de una doctrina en la materia, sino también con la diversidad de los temas asociados a los asuntos que se presentan bajo su jurisdicción, así como la propia complejidad derivada de las reformas que han incorporado a la Constitución esquemas heterogéneos de distribución de competencias aplicables de manera diferenciada en distintas materias.

La segunda conclusión es que hasta ahora no se cuenta con un diagnóstico sistemático de los asuntos que han involucrado la revisión de la constitucionalidad de las constituciones locales. De esta manera, como se apuntó previamente, la contribución que este trabajo pretende realizar consiste en ofrecer un balance sobre el alcance y características del litigio que se ha presentado a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Antes de presentar ese balance, la siguiente sección ofrece una revisión de las dimensiones y los rasgos del proceso de cambio por el que han pasado las constituciones locales en México.

En este trabajo ponemos especial atención en la forma en que el diseño institucional generado en la reforma judicial de 1994 incidió en el litigio que se ha promovido a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Más específicamente, este trabajo plantea que el diseño institucional tuvo un impacto en la forma en que ciertos actores utilizaran su capacidad de litigar (o legitimación activa) en función no sólo de los temas de las normas en conflicto sino de su jerarquía en el sistema federal.

3. EL DINAMISMO DEL CONSTITUCIONALISMO LOCAL

Desde una perspectiva comparativa, el constitucionalismo mexicano se distingue por la longevidad de su norma suprema pero también por la constancia y el dinamismo de su proceso de cambio. La Constitución Federal de 1917 ha estado vigente por más de 100 años. Durante este tiempo ha sido modificada mediante más de 250 decretos que han producido más de setecientas modificaciones a los artículos que la componen. Una mirada panorámica al ámbito subnacional indica que ocurrió algo similar. Desde luego no todas las entidades que componen hoy al sistema federal existían hace un siglo. De hecho, en el periodo transcurrido desde 1917 surgieron tres nuevos estados (Baja California en 1952, y en 1974 Baja California Sur y Quintana Roo) y se dotó de "plena autonomía" a la ahora Ciudad de México. Con excepción de estos casos, el resto de los estados celebraron procesos constituyentes a raíz de la entrada en vigor del orden constitucional vigente y en muchos de ellos, además, se han realizado reformas "integrales" (por ejemplo, en Veracruz en 2000 o en Zacatecas en 1998), en más de una ocasión inclusive.

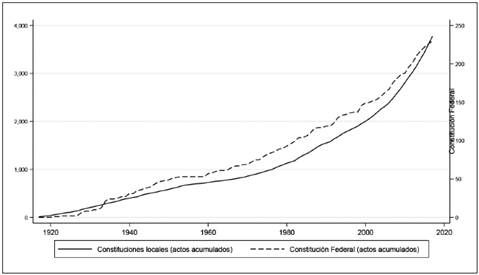

La gráfica 1 muestra la forma en que se acumularon durante el último siglo los decretos de reforma de la Constitución Federal y los actos que modificaron los contenidos de las constituciones de las entidades. En ella puede apreciarse la semejanza en el dinamismo del cambio y, particularmente, su acentuación a partir de la década de los ochenta de siglo pasado. Las investigaciones que han abordado lo acontecido en el ámbito federal han planteado que, contrario a lo que a primera vista podría esperarse, el cambio constitucional se potenció a partir de la pérdida del control del Congreso de la Unión del partido hegemónico32. El mayor pluralismo no se tradujo en parálisis; por el contrario, vigorizó la transformación de la Constitución Federal.

El análisis que se realizó en el marco de este estudio no permite aseverar que a nivel subnacional haya ocurrido algo idéntico. En todo caso, la información con la que se cuenta revela algunas semejanzas en el ámbito subnacional, lo cual muestra la relevancia que en el ámbito local tienen los procesos de cambio constitucional. Por ello, sus constituciones han sido objeto de transformaciones constantes y profundas.

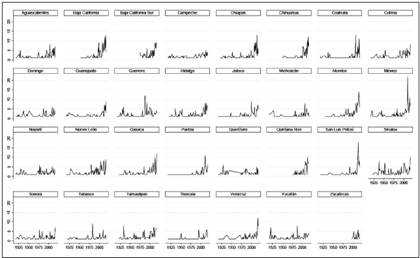

Ahora bien, a pesar de la similitud que se observa entre lo nacional y lo subnacional, el ritmo del cambio no ha sido igual en cada uno de los estados. En la gráfica 2 puede verse que en entidades como Campeche, Durango, Nayarit o Tlaxcala, la intensidad ha sido menor que en otras como Baja California, Chiapas, México o Sinaloa. Con todo, si se observa con detenimiento la trayectoria de cada una de ellas es efectivamente perceptible el incremento de los actos de reforma constitucional hacia los últimos años del siglo XX.

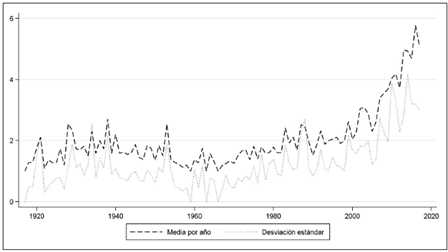

Para tener una idea más clara de la intensidad y heterogeneidad del cambio, la gráfica 3 muestra la media y la desviación estándar de actos de reforma constitucional realizados por año en el conjunto de las entidades. Ella confirma que el cambio se volvió más pronunciado poco antes del año 2000. Desde ese año y hasta 2016 la media pasó de dos a prácticamente seis reformas por año. Ciertamente, el cambio ha sido más intenso, pero también más heterogéneo. Así lo revela la información de la misma gráfica 3 en la que se puede observar también un crecimiento notable de la desviación estándar a partir, una vez más, del año 2000.

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICA 3 INTENSIDAD Y HETEROGENEIDAD DEL CAMBIO CONSTITUCIONAL LOCAL, 1917-2017

La información presentada hasta aquí indica que los procesos políticos en cada una las entidades han tenido un reflejo en sus constituciones. Aunque no entra dentro de los objetivos de esta investigación analizar si los cambios a los contenidos de las constituciones subnacionales obedecen a lógicas de la propia entidad es importante resaltar la variación que existe entre los estados de la federación y sus cambios constitucionales que pueden relacionarse con aspectos locales como la alternancia política, la fragmentación del poder político o las interacciones estratégicas de los actores locales por impulsar nuevas reformas por el cambio de incentivos políticos33.

También estos procesos políticos de cambio pueden estar relacionados con temas y agendas nacionales que impulsan las transformaciones en las entidades federativas porque es claro que el sentido de diversas reformas a la Constitución Federal realizadas en los años recientes ha sido la de establecer parámetros para las constituciones locales. Algo similar ha ocurrido con la emisión de un número importante de leyes generales.

Una de las más claras muestras del sentido de estas reformas sean las distintas modificaciones al artículo 116 en el que se han incorporado bases que determinan la forma en que deben regularse en el ámbito local la organización de sistema de justicia o la administración de los procesos electorales. En cualquier caso, los datos que se expusieron en los párrafos previos revelan que no han sido pocos las modificaciones realizadas a partir de 1994 y que, por tanto, tampoco han sido pocos los contenidos constitucionales de índole local susceptibles de litigarse mediante acciones y controversias.

4. EL LITIGIO POR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES

Hasta hace no muchos años, la historia del control constitucional en México había sido protagonizada casi exclusivamente por el juicio de amparo. De hecho, las características de este medio de control constitucional han sido determinantes en el desarrollo del sistema de justicia federal y, así, en el papel de los tribunales que lo integran34. Durante la mayor parte del siglo XX esta historia estuvo condicionada por dos factores. En el interior del poder judicial el nivel de litigio por la vía del amparo provocó que la carga de trabajo afectara de manera notable a la Suprema Corte de Justicia, y que ello inspirara diversas modificaciones constitucionales que tuvieron como misión generar condiciones que permitieran aliviarla de esa presión35. Al exterior, el régimen presidencialista y de partido hegemónico que se instauró con posterioridad a la Revolución generó un contexto en el que el trabajo de la Suprema Corte no adquirió la visibilidad e influencia que se percibe en la actualidad36.

A largo del siglo XX los conflictos del federalismo encontraron cauces de resolución distintos a los judiciales. En el periodo 1917-1994, por ejemplo, la controversia constitucional se empleó únicamente en 63 ocasiones37. Esto cambió gradualmente con el proceso de transformación política que vivió México en las últimas décadas del mismo siglo XX. En sus inicios, diversas autoridades estatales y municipales controladas por partidos entonces de oposición recurrieron al juicio de amparo para controvertir normas y actos de autoridades emanadas del Partido Revolucionario Institucional38.

Uno de los factores que impulsaron la reforma judicial de 1994 fue, de hecho, la necesidad de crear medios institucionales que permitieran procesar conflictos cada vez menos esporádicos. En cuanto al diseño del sistema judicial federal, la reforma produjo dos cambios principales. Por un lado, se creó al Consejo de la Judicatura Federal como órgano encargado de administrar y supervisar a los tribunales colegiados y unitarios de circuito, y a los juzgados de distrito. Por el otro, se restructuró la integración y atribuciones de la Suprema Corte, pasando de 26 a 11 el número de ministros, otorgándosele nuevas atribuciones de control de constitucionalidad a través del fortalecimiento de la controversia constitucional y de la creación de la acción de inconstitucionalidad.

El fortalecimiento de la controversia constitucional se realizó mediante reglas que ampliaron tanto las posibilidades de litigio como las consecuencias jurídicas de las sentencias que emitiera la Suprema Corte. En materia de litigio, se otorgó legitimación para impugnar actos y normas generales al Poder Ejecutivo Federal y a ambas del Congreso de la Unión, a los tres poderes de las entidades federativas y a los municipios. Y en cuanto a las consecuencias jurídicas, se determinó que cuando las controversias se refirieran a normas generales las resoluciones tendrían efectos generales, siempre que hubieren sido aprobadas por una mayoría por lo menos ocho votos. Además, con posterioridad a 1994 la legitimación se ha extendido a la Ciudad de México y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por otra parte, la creación de la acción de inconstitucionalidad abrió por primera vez la puerta a que el control constitucional de normas se realizara en forma abstracta. Como ocurrió con la controversia constitucional, se precisó que las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad producirían efectos generales siempre que ocho de los once ministros se pronunciaran en este sentido. Para presentar acciones de inconstitucionalidad se abrió una ventana de treinta días posteriores a la publicación de la norma. Originalmente, la legitimación se otorgó al procurador general de la República para impugnar normas federales y locales; al 33% de los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores para impugnar normas federales o la ratificación de tratados internacionales (aplicable sólo a la de Senadores); al 33% de los integrantes de los órganos legislativos de las entidades federativas contra normas expedidas por el mismo órgano.

En los años posterior a 1994 la legitimación se amplió a partidos políticos (exclusivamente en materia electoral), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (respecto de normas federales y locales relacionadas con derechos humanos), a los organismos de protección de derechos humanos de las entidades (respecto de normas aprobadas por los órganos legislativos de sus mismas entidades) y al INAI (respecto de normas que afecten el acceso a la información pública y la protección de datos personales). Además, a raíz de la reforma constitucional que determinó que la Procuraduría General de la República habría de transformarse en la Fiscalía General de la República, se otorgó legitimación al consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal.

Como puede apreciarse, las modificaciones a la controversia constitucional tuvieron como sentido configurar a la Suprema Corte como árbitro de los conflictos de la división de poderes y el federalismo, en tanto que las que se realizaron a la acción de inconstitucional buscaron transformarla en una especie de legislador negativo, a cargo de analizar y en su caso expulsar del sistema jurídico aquellas normas que contravinieran la Constitución Federal. En todo caso, una de las consecuencias que produjeron estos cambios fue ampliar las vías para que las disposiciones constitucionales locales -establecidas por la vía de la creación o la reforma- fuesen analizadas en forma centralizada.

Para conocer lo que ha ocurrido a más de dos décadas de la reforma judicial de 1994, en las siguientes páginas se expone la forma en que los actores con legitimación han recurrido a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales para impugnar la constitucionalidad de los contenidos de las constituciones subnacionales. Además, se revisa cuáles han sido las entidades que han concentrado la mayor parte de los litigios y se examinan las materias jurídicas a las que éstos últimos han estado vinculados.

Desde la entrada en vigor de la reforma judicial de 1994 y hasta 2015 se promovieron casi mil acciones de inconstitucionalidad y poco menos de dos mil controversias constitucionales. La base de datos del Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte registra únicamente expedientes concluidos y archivados, por ello este trabajo no contempla aquellos que continúan en proceso de resolución. Además, en este análisis se descartaron los casos que, conforme a la información de las bases de datos utilizadas, fueron promovidos por actores sin legitimación concluidos mediante acuerdo y no por sentencia.

La tabla 1 muestra cómo se distribuyen las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en función del ámbito de procedencia de los actores y la clase de normas o actos (en caso de las controversias constitucionales) impugnados. En ella se puede ver cómo el litigio de la constitucionalidad de las constituciones locales se ha realizado mayoritariamente a través de las acciones de inconstitucionalidad. En el 18 por ciento de los expedientes se controvirtió la constitucionalidad de algún contenido de incorporado a las normas supremas de los estados. En el caso de las controversias constitucionales esta proporción equivale a sólo el 8 por ciento.

TABLA 1 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SEGÚN EL ÁMBITO DE PROCEDENCIA DE LOS ACTORES Y LA CLASE NORMAS O ACTOS IMPUGNADOS, 1995-2015

| Acciones de inconstitucionalidad | Controversias constitucionales | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Normas federales | Const. locales | Otras normas locales | Total | Actos o normas federales | Const. locales | Actos o normas locales | Actos o normas municipales | Total | |

| Actores federales | 53 | 158 | 603 | 814 | 39 | 1 | 19 | 2 | 61 |

| Actores locales | 6 | 23 | 131 | 160 | 64 | 17 | 200 | 16 | 297 |

| Actores municipales | - | - | - | - | 168 | 129 | 1234 | 48 | 1579 |

| Total | 59 | 181 | 734 | 974 | 271 | 147 | 1453 | 66 | 1937 |

Fuente: elaboración propia con información de @lex, Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/alex/.

La segunda cuestión destacable del cuadro es la diferencia en la procedencia de los litigios. Mientras que la mayor parte de las acciones fue promovida por actores del ámbito federal (158 de 181), salvo una, todas las controversias provinieron de actores locales o municipales. Estos datos revelan que el litigio se utiliza para procesar dos clases de conflictos, unos propios de las entidades federativas (controversias constitucionales) y otros entre actores de diferentes niveles (acción de inconstitucionalidad). De hecho, si se observa la distribución del número total de casos total es identificable que, más allá de lo que ocurre con las constituciones locales, las acciones han sido empleadas por actores del ámbito federal contra actores del ámbito local, en tanto que la controversia por actores de locales contra otros actores del mismo ámbito.

Ahora bien, la tabla 2 ofrece una mirada más detallada a la forma en que se han litigado las constituciones locales mediante acciones de inconstitucionalidad, incluyendo las temáticas de las normas controvertidas. Como ahí puede apreciarse, la materia electoral ha sido la principal fuente de impugnaciones, las cuales han provenido predominantemente de partidos políticos con registro nacional. Más de la mitad estas acciones fueron presentadas, además, con posterioridad a la promulgación a las reformas electorales de 2007-2008 y de 2014, que, como se sabe, establecieron disposiciones que centralizaron en las autoridades federales un importante número de atribuciones relacionada con la organización de los comicios y la regulación de la vida partidista.

TABLA 2 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA CONSTITUCIONES LOCALES POR CLASE DE ACTOR Y TEMÁTICA 1995-2015

| Electoral | Otras | Total | |

|---|---|---|---|

| Procurador general de la República | 15 | 4 | 19 |

| Minoría legislativa federal (33%) | 1 | - | 1 |

| Comisión Nacional de Derechos Humanos | - | 3 | 3 |

| Partidos políticos con registro nacional | 133 | 2 | 135 |

| Minoría legislativa local (33%) | 12 | 3 | 15 |

| Comisiones de derechos humanos locales | - | 2 | 2 |

| Partidos políticos con registro local | 6 | - | 6 |

| Total | 167 | 14 | 181 |

Fuente: elaboración propia con información de @lex, Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/alex.

La tabla 3 hace un ejercicio similar sólo que ahora respecto de las controversias constitucionales. La información que él se presenta revela que la materia electoral no ha sido la fuente principal de las impugnaciones presentadas por esta vía sino las normas administrativas y fiscales. De los 111 expedientes en estas materias 96 fueron promovidos por municipios y 12 más por poderes judiciales locales. Es notable entonces que la mayoría de los conflictos tienen un carácter eminentemente local y que emerjan alrededor de disposiciones relacionadas con el acceso a recursos financieros o vinculadas al ejercicio de la función pública. Estos datos muestran que los conflictos locales están llegando a la Corte y que los actores políticos, tanto gobernadores como legisladores y presidentes municipales, no han podido evitar nacionalizar las tensiones. Gibson afirma que muchos gobernadores que impulsan reformas o cambios legales buscan evitar que la federación intervenga en la resolución del conflicto, es decir, buscan aislar a sus estados39. En el periodo estudiado los actores locales están nacionalizando el conflicto y la Corte se ha comportado como un árbitro local que puede garantizar el principio de división de poderes en determinados contextos locales. Los datos subrayan que el conflicto local que llega a la Corte está marcado por los recursos y lo forma en la que se ejerce el poder.

TABLA 3 CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CONTRA CONSTITUCIONES LOCALES POR CLASE DE ACTOR Y TEMÁTICA 1995-2015

| Administrativa y/o fiscal | Penal | Otras | Total | |

|---|---|---|---|---|

| Poder legislativo federal | 1 | - | - | 1 |

| Poderes ejecutivos locales | 2 | - | 2 | 4 |

| Poderes judiciales locales | 12 | - | 1 | 13 |

| Municipios | 96 | 29 | 4 | 129 |

| Total | 111 | 29 | 7 | 147 |

Fuente: elaboración propia con información de @lex, Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/alex.

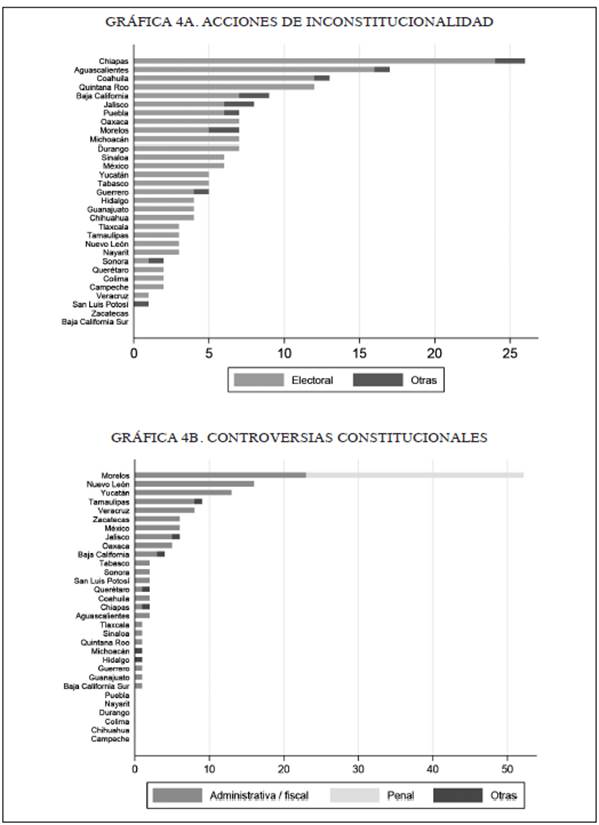

Hasta ahora se ha analizado en forma agregada el número de expedientes que se presentaron por ambas vías sin precisar todavía las entidades de las que provinieron. La gráfica 4 se hace cargo de esta cuestión. En específico, en la gráfica 4A se observa en primer lugar qué cambios a las constituciones veintinueve de treinta y un estados han sido controvertidos por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Las únicas excepciones son Baja California Sur y Zacatecas. Además, en nueve de estos veintinueve estados las acciones se refirieron exclusivamente a cuestiones electorales. Los diez estados en que se impugnaron disposiciones constitucionales en temas no electorales fueron Chiapas, Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Jalisco, Puebla, Morelos, Guerrero, Sonora y San Luis Potosí. Adicionalmente, la gráfica 4A muestra también que la intensidad del litigio no ha sido igual en todos los estados. De hecho, poco menos de la mitad de las acciones se concentran en cuatro entidades: Chiapas, Aguascalientes, Coahuila y Quintana Roo.

La dimensión del litigio ha sido aún más heterogénea en el caso de las controversias constitucionales. Como lo muestra la gráfica 4B, el estado de Morelos acumula la tercera parte de los expedientes. Ese estado es el único que registra impugnaciones en materia penal, todas ellas promovidas por municipios contra una reforma que en 2013 quitó el fuero a los presidentes municipales e integrantes de los cabildos. La gráfica 4B deja ver también que en prácticamente la mitad de las entidades el litigio ha sido mínimo o nulo. En efecto, las constituciones de siete estados fueron impugnadas a través de dos controversias constitucionales y las de otras ocho a través de únicamente una. En seis entidades no se registra un solo expediente. Si se vincula el análisis de estos datos con los relativos a las temáticas resalta que, con excepción de Michoacán e Hidalgo, las 25 entidades en las que se ha promovido al menos una controversia constitucional las disposiciones controvertidas fueron administrativas o fiscales.

Fuente: elaboración propia con información de @lex, Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/alex/.

GRÁFICA 4B CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Una manera complementaria de comprender el litigo en acciones y controversias es por medio de una categorización de los actores (o sujetos con legitimación activa) basada en su nivel y procedencia. Como se observa en la gráfica 5, en la acción de inconstitucionalidad han predominado litigios impulsados por actores externos a las entidades, todos ellos de carácter federal, de acuerdo con las reglas de legitimación de esta figura. En cambio, en el caso de la controversia constitucional han predominado actores internos, particularmente los municipios. Los conflictos internos de actores subnacio-nales en ambas figuras representan poco más del 10% de los asuntos. Y pese a que los municipios pueden controvertir disposiciones de las constituciones de otros estados, no hubo un solo caso de este tipo.

Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Consulta de Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx.

GRÁFICA 5 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CONTRA CONSTITUCIONES SUBNACIONALES POR TIPO DE LITIGIO, 1995-2015 (PORCENTAJE)

Estos datos dejan ver el impacto significativo que tiene el diseño del acceso al litigio en la forma en que se emplea en la práctica. Pero además indican que en su mayoría los casos están asociados a conflictos propios del federalismo, es decir, a aquellos entre autoridades de diferentes niveles: federales y locales en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y municipales y locales en el de las controversias. En cambio, los litigios asociados a la división de poderes en el ámbito local -los internos de actores subnacionales- no son la principal fuente de la disputa, lo cual indica el consenso que hubo detrás de los procesos de reforma constitucional en los estados o, si se quiere, el margen de control con el que contaron las élites locales.

CONCLUSIÓN

Existen tres aspectos principales que se destacan del análisis presentado en las páginas previas. El primero es la regularidad y amplitud en el uso de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales para controvertir los contenidos y reformas realizadas a las constituciones locales. En 328 de los 2911 expedientes a los que ascienden los registros de las bases de datos analizadas se impugnaron disposiciones de este tipo. Dicho de otro modo, en el periodo 1995-2015, en uno de cada diez expedientes analizados por la Suprema Corte se denunció la constitucionalidad de algún contenido de una constitución local. Ciertamente, las acciones y controversias promovidas contra la nueva Constitución de la Ciudad no son casos aislados. En todo caso, su rasgo distintivo es que a través las diferentes impugnaciones se controvirtió un ordenamiento que resultó de un nuevo proceso constituyente y no de una reforma parcial o integral a un ordenamiento preexistente.

El segundo aspecto se refiere a las características específicas de litigio en acciones de inconstitucionalidad. Éste se distingue por haber ido de lo federal hacia lo local, así como por haberse concentrado en disputas por normas que regulan la forma en que puede accederse al poder público. El corazón del conflicto en torno a la constitucionalidad de las constituciones locales ha sido la materia electoral. Ello habla de la centralidad que se atribuye a las normas que regulan el acceso al poder político y, así, del interés que tienen los distintos actores políticos para promover sus intereses por la vía judicial. Además, el que esta materia sea la que se acumule el 92% de los casos revela las tensiones que ha generado la progresiva centralización de la administración y regulación de los comicios. Pareciera que los pactos que los actores políticos concretan en el ámbito federal no tienen siempre un reflejo en el ámbito local o, en todo caso, que los actores políticos recurren al litigio una vez que fueron derrotados en arenas legislativas.

Finalmente, el tercer aspecto tiene que ver con las características de los conflictos que se procesan vía controversias constitucionales. Aquí los actores principales no han sido federales sino locales. Éstos promovieron 146 de los 147 expedientes en que se impugnaron disposiciones de constituciones locales. La mayor parte de ellos, además, se relacionó con normas que regulan el acceso y ejercicio de recursos, así como la forma en que deben los funcionarios públicos ejercer sus funciones