INTRODUCCIÓN

El servicio de abastecimiento de agua para consumo humano, en especial, en algunas regiones de los países en vía de desarrollo es deficiente y no abarca el total de la población; además, dicho abastecimiento se realiza en algunas ocasiones desde fuentes de agua sin un tratamiento adecuado (Ávila de Navia & Estupiñán Torres, 2011; WHO, 2017).

El consumo de esta agua se convierte en un factor determinante en la propagación de enfermedades, principalmente, en el tracto digestivo, por la presencia de ciertos microorganismos, como Cryptosporidium, Giardia, Salmonella y Shigella (Balbus & Lang, 2001) o por la presencia de ciertos elementos químicos en elevadas concentraciones (Güler & Alpaslan, 2009; Diduch et al. 2011). Debido a la facilidad de acceso al agua envasada y a la percepción que tiene la población de que esta agua es de mayor calidad, esta fuente para consumo humano se ha posicionado como respuesta frente al problema de abastecimiento (Etale et al. 2018; Delpla et al. 2020).

Teniendo en cuenta la preferencia de las personas de estas regiones por el agua envasada, la evaluación de su calidad ha sido objeto de estudio. Autores, como Lalumandier & Ayers (2000), Cidu et al. (2011), Nouri et al. (2014), Di Giuseppe (2017), Allaire et al. (2018), Etale et al. (2018) y Mason et al. (2018) encontraron que no en todos los casos el agua envasada era de mejor calidad que el agua de los acueductos de estas regiones. Adicionalmente, en estos estudios se reporta que el agua envasada puede ser hasta 2.000 veces más costosa que el agua suministrada por el acueducto (Jain et al. 2019), a lo que se debe sumar el costo ambiental por la contaminación por empaques plásticos (Coelho et al. 2011).

Colombia, no es ajena al aumento del consumo de agua envasada, incluso, en Bogotá, la ciudad capital del país. En el país, el agua envasada para consumo humano es considerada un producto de la industria alimenticia, por lo tanto, su control y vigilancia la realiza el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, por medio del Programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y Calidad Microbiológica y Fisicoquímica en Alimentos y Bebidas. El Invima (2016) reportó que las tres ciudades con mayor número empresas registradas para la producción de agua envasada son Bogotá, con 100 empresas; Villavicencio, con 52 y Cartagena, con 18 y, en menor medida, Cali, Montería, Neiva y Barranquilla.

Entre los estudios sobre la calidad del agua envasada y comercializada en Colombia, se destacan los trabajos realizados por Simanca et al. (2010) y Vidal et al. (2009), quienes analizaron la calidad del agua envasada en bolsas comercializadas, en Montería y en Sincelejo, respectivamente. Estos trabajos demostraron que el 92 % de las marcas de agua en bolsa que se comercializan presentan niveles microbiológicos por fuera de lo establecido por la resolución 12186 de 1991 del Ministerio de Salud (1991), indicando que estas muestras no fueron aptas para el consumo humano.

En el caso de Villavicencio, la empresa de acueducto no garantiza el suministro de agua potable en todos los sectores de la ciudad y adicionalmente, los consumidores tienen una falta de confianza frente a la calidad del agua que llega a los hogares (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019). Ante tal situación, los ciudadanos han optado por consumir agua envasada, principalmente, en las presentaciones de bolsas de 6 L y garrafas de 18 - 20 L.

Ante la poca información acerca de la calidad del agua envasada, en especial, la que se comercializa en Villavicencio, surgió la necesidad de adelantar un estudio para analizar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua envasada, que se comercializa en esta ciudad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área y población de estudio. La investigación se realizó en Villavicencio - Meta, Colombia, ubicada en las coordenadas 4°9’ N 73°38’ O, a una altitud de 467 m s.n.m., clima cálido con temperatura media de 27 °C, humedad relativa promedio de 77 % y una densidad poblacional de 500,11 hab/Km2.

Para identificar las empresas comercializadoras de agua envasada en la ciudad, se utilizó un censo del Invima del 2016, en Villavicencio, en donde se encontraban registradas 52 empresas. Como criterios de selección para determinar la población de estudio fueron aplicados los siguientes: encontrarse en el área urbana, tener concepto favorable por la autoridad sanitaria, estar en funcionamiento en el momento del estudio y que procesaran y comercializaran agua envasada en bolsas de 6 L. Después de aplicar los anteriores criterios, se obtuvo una población de estudio de 21 empresas procesadoras, envasadoras y comercializadoras de agua envasada en bolsas de 6 L. De estas empresas se tomó una muestra aleatoria de 10 empresas procesadoras, correspondientes al 48 % del total de la población de estudio.

Toma de muestras. Para la obtención de las muestras se realizó un muestreo probabilístico bietápico, tomando, en la primera etapa, una muestra aleatoria de 10 empresas del total de 21 empresas procesadoras y, en la segunda fase, seleccionando en cada una de ellas, una muestra aleatoria de 5 bolsas de agua envasada de 6 L, correspondientes al mismo lote y día de producción; tres para el análisis microbiológico, una para el análisis fisicoquímico y una como contra muestra.

El muestreo de las bolsas de agua envasada se replicó durante 8 meses, realizando la toma de las muestras para cada una de las empresas seleccionadas. Con el fin de mantener en reserva el nombre de las empresas muestreadas, estas fueron identificadas con letras mayúsculas desde la A hasta la J.

El muestreo se realizó siguiendo la resolución 12186 de 1991 del Ministerio de Salud. De esta forma, las muestras de agua se almacenaron y se transportaron en condiciones higiénicas y en una cava refrigerada a 4 °C hasta el laboratorio de microbiología, laboratorio de aguas y el laboratorio de química, para los análisis correspondientes.

Análisis fisicoquímicos. Se determinaron los siguientes parámetros, de acuerdo con lo establecido en el Método Estándar de Análisis de Aguas y Líquidos Residuales (APHA, 2012): cloruro (Standard Methods -SM. 4500 Cl-B); dureza total (SM 2340 C); hierro total, absorción atómica con llama (SM 3111 B); manganeso, absorción atómica con llama atómica (SM 3111 B); nitrato; método espectrofotométrico estándar UV-VIS (SM 4500 NO3 B); nitrito, método colorimétrico estándar (N-(1-naftil)-etilendiamina SM 4500 NO2 B); pH, método potenciométrico estándar (SM 4500 H+B); sodio, método estándar de absorción atómica con llama (SM 3111 B); sólidos totales, método gravimétrico estándar (SM 2540); turbiedad, método nefelométrico estándar (SM 2130 B).

Análisis microbiológicos. Las bacterias coliformes totales (BCT) y las bacterias coliformes fecales (BCF), se determinaron utilizando la técnica de sustrato enzimático (número más probable, NMP, norma técnica Colombiana NTC 4939) (Icontec, 2001a). Por su parte, Pseudomonas aeruginosa se cuantificó aplicando la técnica de sustrato enzimático (NMP- NTC 4940) (Icontec, 2001b).

Reactivos. Todos los reactivos fueron de grado reactivo analítico ACS, de las marcas Merck (Merck KGaA, Alemania) y Pan Reac AppliChem (España). Los reactivos microbiológicos usados fueron de la marca Merck (Merck KGaA, Alemania).

Análisis estadístico. Con los datos fisicoquímicos y microbiológicos se realizó un análisis exploratorio para cada uno de los parámetros, diferenciando por empresa y mes de muestreo. De igual forma, se realizaron contrastes de hipótesis no paramétricos (prueba de Wilcoxon), considerando los valores máximos permisibles en la resolución vigente. Asimismo, para el total de datos obtenidos en los 8 meses de muestreo, se realizó un análisis de varianza de medidas repetidas. En todos los análisis estadísticos se utilizó el software programa R versión 4.0.3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

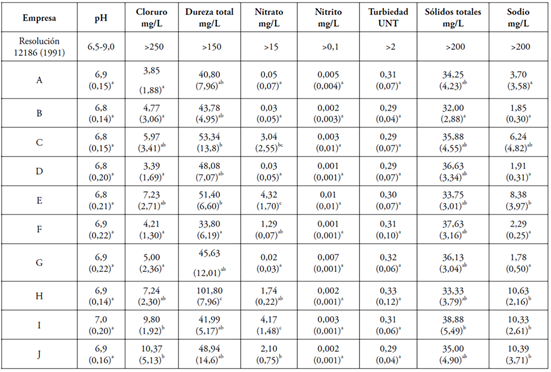

Parámetros fisicoquímicos. Los valores de calidad de agua (Tabla 1) obtenidos en esta investigación para los parámetros comunes: pH, cloruro, dureza total, nitrato, nitrito, turbiedad, sólidos totales y sodio, se encuentran dentro de los límites máximos establecidos por la resolución 12186 del Ministerio de Salud (1991), aunque se observa variabilidad entre las diferentes empresas.

Los niveles de cloruro (Tabla 1) presentaron un valor mínimo de 1,85 mg/L (empresas A, C y D) y un máximo de 16,70 mg/L (empresa J). La empresa J presenta, en general, los valores más altos y la mayor dispersión mes a mes, seguido por las empresas C y G.

La presencia de cloruro en agua es natural y se da, principalmente, como sales de sodio, potasio y calcio, las cuales, están directamente relacionadas con el tipo y características de la fuente de agua usada para el envasado, por lo que es frecuente encontrar valores muy variables de este compuesto (Simanca et al. 2010; Dhingra et al. 2014; Van Der Hoven et al. 2017; Dippong et al. 2020). El valor máximo de cloruro permitido en agua suele ser alto, 250 mg/L (Ministerio de Salud, 1991), que corresponde más a un límite establecido por sabor que por razones de riesgo para la salud.

El valor de dureza total para la empresa H (Tabla 1) presentó los valores más altos mes a mes, las empresas C y J presentaron la mayor dispersión en este parámetro y, en las demás empresas, los valores fueron bajos y menos dispersos (25,7 - 73,0 mg/L).

El valor de la dureza está relacionado, principalmente, con las concentraciones de calcio y de magnesio presentes, por lo que el agua se puede clasificar como suave (0-75 mg/L), moderadamente dura (75-150 mg/L), dura (150-300 mg/L) y muy dura (mayor a 300 mg/L), lo que permitió evidenciar que la empresa H, con un promedio de 101,8±5,17 mg/L, está ofertando agua clasificada como moderadamente dura, mientras que el resto de las empresas están ofertando aguas suaves.

Los valores de nitrato (Tabla 1) presentaron un máximo de 6,27 mg/L, valor que se encuentra por debajo de la norma colombiana 15 mg/L (Ministerio de Salud, 1991). Se destacaron las empresas A, B, D y G, con el valor promedio más bajo (0,69 mg/L) y poca dispersión. Por su parte, las empresas C, E, I se destacan por presentar los valores más altos. Por su parte, los niveles de nitrito determinados en este trabajo tuvieron un máximo de 0,03 mg/L. En general, los resultados fueron bajos, homogéneos y con un promedio de 0,01 mg/L (Tabla 1).

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos de agua de 10 empresas envasada en bolsa de 6 litros y comercializada en Villavicencio - Meta, Colombia.

Valores: media, entre paréntesis la desviación estándar y el superíndice índica si se presentan diferencias significativas; muestras con la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05).

La determinación de nitrato y nitrito en agua fue incluida, debido a que un exceso en este parámetro ocasiona problemas de salud, como metahemoglobilemia en niños, cáncer gástrico, bocio, malformaciones e hipertensión (Majumdar & Gupta, 2000). La presencia de nitrato o nitrito en el agua se debe a la presencia de residuos de fertilizantes, tejidos animales o vegetales (Singh et al. 2012; Adimalla & Qian, 2019). Por lo tanto, valores altos indican contaminación, debido a factores naturales o de actividades humanas (Chabukdhara et al. 2017; Dippong et al. 2020).

Al analizar la turbiedad, se observó un comportamiento muy similar en cada una de las empresas (Tabla 1), según el mes de muestreo, con un promedio de 0,33±0,015 UNT, valor inferior al valor admisible de 2 UNT (Ministerio de Salud, 1991). Estos valores fueron mayores a los reportados para el municipio de Montería, (Colombia), por Simanca et al. (2010), para agua envasada en bolsas; sin embargo, están por debajo de los presentados por Marín et al. (2017), al analizar la calidad del agua envasada en Maracaibo (Venezuela). Valores altos de turbiedad están relacionados con la interacción de microrganismos con partículas, como la arcilla, disminuyendo la transparencia del agua e indica una posible contaminación por microorganismos (Dippong et al. 2020).

Los valores de sólidos totales (Tabla 1) estuvieron en el rango de 31,00 a 44,00 mg/L, muy inferior al valor admisible máximo de 200 mg/L (Ministerio de Salud, 1991). Las empresas A, D, H y J presentan la mayor dispersión.

El valor promedio de la concentración de sodio (Tabla 1) estuvo en el rango de 8,10 a 16,70 mg/L, evidenciando que las empresas B, D, F y G presentaron valores muy bajos (1-3 mg/L.) y homogéneos y las marcas C, E y J presentan la mayor dispersión (Tabla 1). Por lo general, la concentración de sodio en agua para consumo es baja < 20 mg/L (WHO, 2017) y su consumo, en esa concentración, no representa riesgos para la salud.

La concentración de manganeso en las muestras presentó valores por debajo del límite detección (<0,005 mg/L), hasta un máximo de 0,02 mg/L. El manganeso en agua para consumo debe contener un valor máximo de 0,1 mg/L (Ministerio de Salud, 1991), ya que a mayores valores concentraciones se produce un sabor desagradable; sin embargo, por temas de salud, la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017) propone un valor límite máximo de 0,4 mg/L.

Asimismo, la determinación de hierro total mostró valores por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (< 0,01 mg/L) y del límite permitido por la norma colombiana, 0,3 mg/L (Ministerio de Salud, 1991). Los valores de sodio, de manganeso y de hierro estuvieron en rangos por debajo de los valores máximos permitidos por la norma y fueron similares a los encontrados en otros estudios sobre calidad del agua (Simanca et al. 2010; Benítez-Payares et al. 2013; Di Giuseppe, 2017; Marín et al. 2017; Dippong et al. 2020).

Los valores de pH (Tabla 1) estuvieron en un rango de 6,4 a 7,2 mg/L. No se presentaron diferencias significativas entre las empresas, indicando la baja variabilidad de los valores de pH entre las marcas de agua embotellada, seleccionadas en este estudio. Cabe resaltar que la empresa E tuvo en el primer mes un valor por debajo del aceptado por la norma colombiana (Ministerio de Salud, 1991), indicando que el 98 % de las muestras estuvieron dentro de los límites permitidos y presentaron similitud con los análisis de este parámetro en otros estudios realizados en Montería (Simanca et al. 2010). A nivel internacional, en India, Dhingra et al. (2014) reportaron datos similares al analizar el agua potable del distrito Tehsil (Mohsin et al. 2013).

El valor admisible de pH para agua envasada en la normativa nacional (Ministerio de Salud, 1991) es un rango amplio (6,5-9,0) y no se ha evidenciado efectos adversos sobre la salud humana, por el consumo de agua entre este rango de pH (WHO, 2017); no obstante, por fuera de estos rangos, la calidad del agua puede variar, debido a cambios en la solubilidad de algunos iones y afectar parámetros, como el color, el sabor y los procesos de inocuidad microbiana (Ibrahim et al. 2014; Marín et al. 2017; Rahman et al. 2017; Dippong et al. 2020).

Parámetros microbiológicos. Se determinó la presencia de BCT en las empresas A y J. La empresa A presentó valores encima del valor aceptable, en el 25 % de las muestras analizadas; con un valor de 23 NMP/100 ml, en el quinto mes y 4 NMP/100 ml, en el sexto mes de muestreo; por su parte, la empresa J presentó en el cuarto mes, un valor de 90 NMP/100 ml. Es de destacar que, en el resto de las muestras y las empresas, no se detectó la presencia de BCT. Los resultados muestran una correlación con trabajos previos; por ejemplo, en Colombia,Vidal et al. (2009), al analizar la calidad microbiológica de agua envasada en Sincelejo, Secre, detectaron en el 33 % de las muestras analizadas, la presencia de BCT. En Maracaibo-Venezuela, Benítez Payares et al. (2013) estudiaron la calidad microbiológica del agua potable en bolsas y botellas, determinando que más 80 % de las muestras presentó contaminación por BCT, con un máximo de 9,2 NMP/100 ml. Posteriormente, Marín et al. (2017) determinaron en el 60 % de las muestras de agua envasada analizadas la presencia de BCT, con valores mayores a 23 NMP/100 mL, indicando un deterioro en los procesos de producción y de seguimiento por parte de los entes reguladores. En todos estos casos, se determinó que el agua envasada no era adecuada para el consumo humano.

La detección de BCT está relacionada con la presencia de algunos microorganismos patógenos, como Salmonella spp., Shigella spp. y Vibrio cholerae (Zamberlan da Silva et al. 2008; Duranceau et al. 2012; Barua et al. 2016), por lo cual, es necesario hacer controles para la determinación de BCT, con el fin de garantizar la inocuidad del agua para consumo humano. En el presente estudio, se obtuvo que el 25 % de las muestras de la empresa A y el 12,5 % de las muestras de la empresa J, no fueron aptas para consumo humano.

No se evidenció la presencia de BCF (< 2 NMP/100 ml) en las muestras de agua analizadas. Resultados similares fueron reportados por Marín et al. (2017), al analizar la calidad del agua envasada en Maracaibo, Venezuela, indicando que en el 100 % de las muestras de agua en bolsa no se evidenció presencia de BCF (< 1,1 NMP/100 mL); sin embargo, en este mismo trabajo, Marín et al. (2017) detectaron la presencia de BCF (> 1,1 NMP/100 mL), en el 91 % de las muestras en botellones plásticos de 18,9 L, indicando una posible contaminación, por una desinfección incompleta en los botellones.

Los resultados de la determinación de P. aeruginosa indicaron que varias muestras tuvieron valores por encima del valor admisible: > 2 NMP/100 mL (Ministerio de Salud, 1991). En particular, las empresas identificadas como B y C fueron las que presentaron mayor cantidad, con un 75 % de las muestras analizadas. Además, el 50 % de las muestras de la empresa J, el 37 % de la empresa A y el 12,5 % de las empresas G e I, estuvieron por fuera de la norma (Ministerio de Salud, 1991). Todas estas muestras de agua y todas aquellas pertenecientes al mismo lote, no eran aptas para el consumo humano. Estos resultados presentaron concordancia con los análisis previamente realizados en Sincelejo, Colombia (Vidal et al. 2009), donde se reportó la presencia de P. aeruginosa, en el 8 % de las muestras analizadas.

La importancia de determinar P. aeruginosa radica en que es un microorganismo que no se encuentra con frecuencia en el agua envasada y a que es un patógeno que puede causar infecciones del tracto urinario, infecciones del sistema respiratorio, dermatitis, infecciones de tejidos blandos y otros tipos de infecciones sistémicas, particularmente, en personas inmunocomprometidas (Zamberlan da Silva et al. 2008).

Generalmente, la presencia de este patógeno es un indicador de contaminación durante el procesamiento del tratamiento del agua en la planta (Duranceau et al. 2012), debido a que este microorganismo es resistente a algunos agentes antimicrobianos. Por lo tanto, su detección se asocia con los sistemas de lavado y de llenado de los recipientes para el almacenamiento del agua (Legnani et al. 1999); esto sugiere, que en las muestras de agua envasadas en donde se determinó la presencia de P. aeruginosa, los programas de desinfección y programas, como el de análisis de peligros y puntos críticos de control, evidencian fallas en su ejecución (Kouchesfahani et al. 2015).

Estos resultados evidenciaron que el 33 % de las muestras analizadas (60 % de las empresas), no fueron aptas para consumo humano, debido a la presencia de BCT y P. aeruginosa. Por el contrario, el 100 % de los valores determinados para los parámetros fisicoquímicos estuvieron por debajo de los límites permitidos por la norma colombiana (Ministerio de Salud, 1991) y las recomendaciones de la WHO (2017).

La calidad del agua es un factor fundamental en la calidad de la salud de las personas; por ende, se recomienda que las autoridades encargadas de establecer los parámetros para su control y determinación aumenten la vigilancia del agua envasada y comercializada en Villavicencio, en especial, para las características microbiológicas, debido a que en el presente trabajo se evidenció que en el 60 % de las empresas se encontraron muestras contaminadas con BCT o P. aeruginosa, haciendo que el consumo de este producto sea un riesgo para la salud de los consumidores.