En el nivel microlocal, este etiquetamiento ha sido definido porKessler (2009)como "empeligrosamiento social", el cual se funda en ideas estereotipadas que navegan en los discursos sociales respecto de los sujetos. Jóvenes populares, afroamericanos y árabes, son en distintos contextos agentes del peligro(Bauman, 2006;Alexander & Pain, 2012).

Introducción

En las últimas décadas la criminalidad y la inseguridad asociada a ella se han convertido en un tema prioritario para la ciudadanía, tanto en Chile como en Latinoamérica (Dammert & Salazar, 2018; Otamendi, 2016). Esta percepción sigue una trayectoria independiente a los indicadores objetivos de criminalidad (Ceccato & Lukyte, 2011). En Latinoamérica, países como Chile, que muestran bajos niveles de violencia criminal, tienen altos indicadores de temor frente al delito (Otamendi, 2016; Dammert & Erlandsen, 2020). Y es que, según los datos de la serie histórica de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana[1], ENUSC, (INE, 2018) en Chile el 76,8% de la población considera que la delincuencia ha aumentado en el país, a pesar de que la victimización por hogar alcanza sólo un 25,4%. Junto a ello, prevalece esta sensación en las principales zonas urbanas de Santiago (INE, 2018), aun cuando las tasas de victimización reportadas y las denuncias policiales han tendido a disminuir.

Esta diferencia, definida por la literatura como "brecha del temor", ha sido abordada por distintas disciplinas y existe suficiente consenso respecto a los factores sociales, económicos, políticos y urbanos que la explican. Desde las aproximaciones que se han focalizado en su dimensión urbana se destaca que el miedo al delito es un fenómeno propio de las ciudades, las cuales se han convertido en verdaderas fábricas de temor y crimen, en la medida que producen estructuras físicas, experiencias sociales y percepciones que inciden en la seguridad percibida por los habitantes (Brunton-Smith & Jackson, 2012; Ceccato, 2012; Haining, 2012).

La teoría de la "fábrica urbana" del temor al delito muestra que éste está imbricado con las condiciones materiales y sociales del habitar en distintas escalas: la metropolitana, los barrios, los espacios públicos y las calles. A nivel metropolitano, estudios revelan que factores como la velocidad del cambio de densidad poblacional en determinadas áreas (Vilalta & Muggah, 2016), grandes avenidas, estaciones modales de redes de metro (Loukaitou-Sideris, 2012), áreas residenciales cercanas a zonas de alta población flotante (Braga & Clarke, 2014) y espacios de movilidad y transporte público (Smith & Cornish, 2006) tienden a concentrar mayor número de delitos y son percibidos como más inseguros. Estas teorías muestran que la distribución de los delitos en la ciudad se asocia a los usos de suelo y, por tanto, a las actividades que ellos producen (Andresen, 2006). Estudios recientes recogen la propuesta criminológica de la teoría de "las actividades rutinarias" de Cohen y Felson (1979), según la cual la distribución del delito y el temor se asocia a la convergencia que existe entre víctimas, victimarios y falta de vigilancia en los espacios urbanos. La ciudad es la que produce determinados patrones de localización de delitos y de temor a éste.

A nivel de barrio, las propuestas que han explicado la percepción de inseguridad remiten, por un lado, a las teorías ecológicas del delito y, por otra, a las teorías del "desorden e incivilidades". Los estudios ecológicos asocian el temor y el crimen a la desorganización social, y lo vinculan a la baja capacidad que tienen las comunidades de controlar los comportamientos antisociales. La calidad del tejido social y las relaciones vecinales, la confianza interpersonal, el nivel de conocimiento entre los vecinos (Walklate, 2001) y el capital social son factores relacionados a altos niveles de temor al delito (Gainey, Alper & Chappell, 2011; Sampson, 2012). Por otra parte, la teoría del "desorden e incivilidades" destaca que el temor al delito está relacionado con la presencia de actos incívicos y con condiciones físicas del ambiente (Alexander & Pain, 2012). Estas teorías proponen que áreas con presencia de basura, grafitis, ventanas quebradas, jardines descuidados y casas en mal estado, entre otras, propician conductas antisociales y producen mayor temor (Wilson & Kelling, 1982).

Por último, en la escala de la calle y del espacio público existen características del paisaje ambiental que aumentan la sensación de peligro. Bajo los aportes de Jacobs (1961), de Newman (1972), Coleman (1985) y de Hillier (1996), estudios han evidenciado que determinados diseños de avenidas, calles y espacios públicos explican esta percepción. Este set de teorías destaca que factores como la vigilancia natural, el tipo de diseño de calles (cerradas o abiertas), la presencia de dispositivos de defensa, la mantención de los espacios, o la presencia de actividades antisociales, entre otras, predicen la percepción de inseguridad (Armitage & Pascoe, 2018). También, Wikström (2011) ha establecido que las variables ambientales y la vida social en los espacios públicos operan juntos.

En Latinoamérica, los estudios sobre el temor urbano también han abordado las explicaciones del fenómeno desde distintas perspectivas. En términos generales, las investigaciones se han concentrado más en los factores políticos, institucionales, sociales y económicos que explican la inseguridad, y menos en su dimensión urbana. No obstante, investigaciones existentes confirman hallazgos del conocimiento anglosajón, aunque destacan particularidades del fenómeno en la región. En general, y como destacan Otamendi (2015; 2016) y Dammert y Salazar (2018), distintos países muestran altos niveles de percepción de temor frente al delito, pese a no ser los que muestran los niveles más altos de violencia (como Chile y Costa Rica). Por su parte, Caldeira (2009), Svampa (2001), Cáceres y Sabatini (2004) y Rebotier, (2011), destacan que el temor a la criminalidad se relaciona con procesos de segregación residencial, que evidencian ciudades como Buenos Aires, Santiago y Caracas, al mismo tiempo que las urbes se convierten en "ciudades valladas" (Hidalgo, 2004). También se ha constatado que este temor se asocia a las incivilidades presentes en los barrios (Núñez, Tocornal y Henríquez, 2012; Valenzuela, 2012; Jasso López, 2013), las que a su vez han reconfigurado diversas prácticas del habitar cotidiano (Villarreal, 2015). Estas prácticas han transitado desde el enrejamiento, abandono de espacios públicos y la reducción de la movilidad urbana (Rebotier, 2011; PNUD, 2013; Trebilcock & Luneke, 2019) a prácticas de mayor control y videovigilancia en espacios públicos y residenciales, que configuran dinámicas de un urbanismo militarizado que son más extensivas que en otras ciudades del mundo (Tironi & Valderrama, 2016; Arteaga, 2010; Villarreal, 2020).

Si bien existe un acervo consolidado de conocimiento respecto a los factores que inciden en el temor urbano, existe un menor esfuerzo teórico para entender cómo los factores que operan en la escala de ciudad, barrio y calle ayudan a configurar subjetividades temerosas (Walklate, 2018). Existe poca evidencia respecto a cómo se imbrican las condiciones macroestructurales con los procesos de significación sociocultural que operan en la vida cotidiana. En este sentido, Brunton-Smith y Jackson (2012) destacan que, si bien la teoría del desorden y las incivilidades establece qué es lo que produce inseguridad a los sujetos, hasta ahora han sido poco explorados los mecanismos (valores, creencias e imaginarios) mediante los cuales los sujetos significan los cambios en el ambiente social y físico. Los autores proponen que la percepción de desorden en los ambientes físicos debe ser analizada desde un punto de vista más relacional.

Al respecto, se da cuenta que quienes reciben la etiqueta de "peligrosos", "delincuentes", "amenazantes" en las comunidades, son aquellos sujetos con los cuáles se tiene una distancia social o racial importante, o bien se teme a quienes no se conoce (Lupton, 2006). En diversos contextos el otro desconocido condensa las amenazas y peligros de una comunidad determinada, y en él recae una serie de prejuicios (Douglas, 1966; Richards & Lee, 2018). Sobre estas categorías sociales se moviliza el "pánico moral" (Garland, 2008), esto es, sobre el etiquetamiento sobre hechos, grupos o personas que han sido definidos como amenazantes para la sociedad. En el nivel microlocal, este etiquetamiento ha sido definido por Kessler (2009) como "empeligrosamiento social", el cual se funda en ideas estereotipadas que navegan en los discursos sociales respecto de los sujetos, jóvenes populares, afroamericanos y árabes, son en distintos contextos agentes del peligro (Bauman, 2006; Alexander & Pain, 2012). Desde esta óptica, el temor al delito está asociado tanto a cambios en los valores morales tradicionales como a las dinámicas relacionales que se desarrollan en el nivel vecinal (Luneke, 2016).

En diálogo con estas teorías, el artículo se pregunta por los significados asociados al delito y al peligro, e indaga su relación con las transformaciones urbano-espaciales. Para ello, se analiza la comuna de Maipú en Santiago de Chile. Nuestra tesis es que la percepción de inseguridad asociada al delito trastoca el imaginario tradicional de una comuna de clase media residencial, la cual ha reconfigurado las formas de significar el entorno vecinal y las interacciones sociales que en él se producen, tras un proceso de crecimiento demográfico y de cambios en sus estructuras urbanas.

Transformaciones urbanas en Maipú

Maipú es una de las 34 comunas que conforman el Área Metropolitana del Gran Santiago (AMGS), y se ubica al sur poniente de la ciudad. Fue fundada en el año 1891, y para principios de siglo XX no sobrepasaba los 1.000 habitantes. Desde entonces ha experimentado un vertiginoso crecimiento demográfico, que se tornó explosivo durante las tres últimas décadas (1992 a 2017, de acuerdo con información censal). Si para 1992 la comuna tenía 252.000 habitantes, en 2017 superaba los 500.000, y se convertía así en la segunda comuna más poblada a nivel nacional.

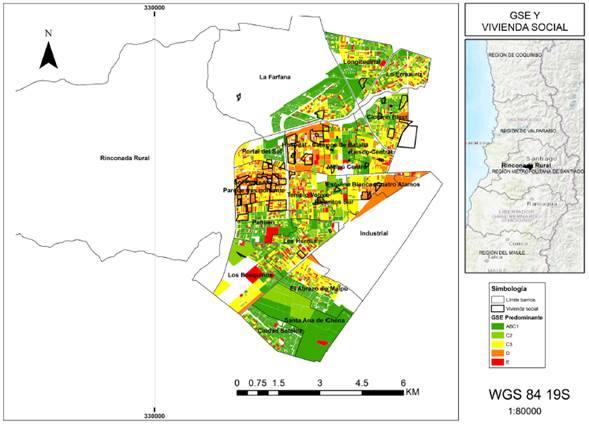

La intensa ocupación demográfica del territorio ha llevado a que sus terrenos agrícolas hayan sido reemplazados por nuevos usos residenciales, comerciales y áreas de servicios que consolidan la conurbación a la ciudad de Santiago. En el desarrollo de este proceso, es posible identificar al menos cuatro momentos. Entre los años 1950 y 1960, el crecimiento se asoció a la migración campo-ciudad y a procesos de autoconstrucción de viviendas; entre 1970 y 1985 su crecimiento fue producto de los procesos de erradicación de campamentos que se localizaban en el peri-centro y en sector oriente de Santiago, y se instalaron luego en la periferia del AMGS. Entre los años 1990-2000 el aumento poblacional estuvo relacionado con la localización sistemática de viviendas sociales en la comuna, la cual conformó una extensa aglomeración de pobres, principalmente en su sector poniente. Esta tendencia cambió desde finales de los años noventa, momento en el cual el territorio comunal comenzó a ser colonizado por grupos de ingresos medios y medio-altos producto del desarrollo inmobiliario y de la infraestructura de transporte, servicios y áreas comerciales (Salvo, 2018). Actualmente Maipú está conformada por 21 barrios que comparten características homogéneas en cuanto a la normativa territorial, grado de consolidación de su infraestructura, composición socioeconómica y etaria (Municipalidad de Maipú, 2015). En la Figura 1 se observa que en barrios localizados en los extremos norte y sur de la comuna predominan los grupos de mayores ingresos, mientras que al poniente se concentran los grupos de clase baja y media-baja.

Fuente: elaboración propia con base en catastro MINVU e información CENSO 2017.

Figura 1 Distribución de grupos y vivienda sociales en Maipú

Dentro de los cambios en las estructuras espaciales, destaca el mejoramiento de las redes de accesibilidad y conectividad. En materia de infraestructura urbana el mayor cambio fue la extensión de la línea 5 del metro de Santiago en el año 2011. La llegada del metro no sólo ha transformado la forma como sus habitantes se desplazan hacia el centro de la ciudad, sino que ha producido mayor accesibilidad a barrios interiores de la comuna; casi todos ellos están conectados al servicio de transporte público Red (ex Transantiago), que se articula a través de un sistema de avenidas cuya columna vertebral son las avenidas Pajaritos y 5 de abril. La Autopista del Sol también es una vía estructurante, especialmente para el transporte privado, y conecta a la comuna hacia el poniente.

Tabla 1 Características de los barrios de Maipú

Nota: Elaboración propia con base en Municipalidad de Maipú (2015).

El desarrollo demográfico también ha sido acompañado de un mejoramiento de la infraestructura de servicios (públicos y privados) y la instalación de centros comerciales en el territorio comunal. Muchos de ellos han tendido a localizarse al interior de toda la comuna, pero con tendencia a aglomerarse en el sector más antiguo, correspondiente al centro y sus alrededores (Figura 2).

Fuente: elaboración propia con base en datos censales, 2012.

Figura 2 Distribución de Servicios al interior de Maipú

Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito, Ministerio del Interior de Chile.

Figura 3 Delitos de mayor connotación social e incivilidades en Maipú (2005-2016). Casos Policiales

Estos procesos han implicado una nueva conformación sotiodemográfica en los barrios. Mientras en barrios centrales predominan los antiguos vecinos de la comuna y grupos de adultos mayores, en la zona poniente se ubican nuevos residentes que son principalmente matrimonios jóvenes, y en la zona oriente predominan las familias adultas (Tabla 1).

Temor y delito en la comuna de Maipú

Las transformaciones anteriores han sido acompañadas de una tendencia al alza de los indicadores de temor al delito, y hacen que Maipú sea una de las comunas con mayor percepción de inseguridad en la Región Metropolitana (RM). Según la ENUSC, en el año 2003 el 19.2% de los maipucinos consideraba que la delincuencia era su principal preocupación, y en el año 2016 esta cifra aumentó a 38%. Lo mismo ocurre con la percepción de delincuencia en el barrio: mientras en el 2003 un 51.2% consideraba que había aumentado, la cifra se elevó a 59.7% en el 2016, con lo cual resulta incluso más alta que el 53% que se reporta en el resto de la RM.

A ello se suma que si bien los maipucinos expresan altos niveles de temor en términos comparativos, sus índices de victimización se encuentran bajo el promedio metropolitano: en 2016 mientras un 21.6% de los habitantes declaraba haber sido víctima de un delito, a nivel de la RM la cifra alcanzaba el 30.2%. Incluso los delitos de mayor connotación social[2] han tendido a disminuir luego de varios años de alza, como se muestra en la Figura 3.

Con base en la misma fuente de información, el análisis pormenorizado del temor muestra que el peligro se percibe principalmente en áreas de transporte público (65.6%) y caminando de noche en el barrio (51.7%). Los lugares más peligrosos para los maipucinos son principalmente las plazas y los parques, los paraderos de locomoción colectiva y botillerías.

Junto a lo anterior, la percepción de incivilidades[3] en el barrio también es alta en la comuna: un 48% de los encuestados considera que frecuentemente o muy frecuentemente existe presencia de consumo de drogas o alcohol en la vía pública; un 35% observa frecuentemente rayados o marca en propiedad privada y un 26% la existencia de sitios eriazos[4].

Metodología

El estudio consistió en una indagación cualitativa con vecinos y vecinas de la comuna. Para ello se realizaron 19 grupos focales en cada uno de los barrios distinguidos a nivel municipal, exceptuando dos de ellos a causa de su baja población e interés en participar. Los grupos fueron convocados mediante líderes vecinales, tales como juntas de vecinos, centros de adulto mayor, centro de madres, centros de seguridad vecinal, entre otros. Con el fin de dar cuenta de la percepción de temor a lo largo del tiempo y los cambios asociados al entorno comunal, los participantes fueron en su mayoría adultos y adultos mayores que residen hace al menos 5 años en la comuna, de manera de que han vivido un tiempo suficiente para comparar la situación actual con los cambios poblacionales que experimenta la comuna.

La indagación fue realizada entre marzo y junio del 2016. Los grupos focales tuvieron entre 5 y 9 participantes, y una duración aproximada de 90 minutos. La muestra final fue de 145 participantes. La información fue transcrita y analizada mediante un análisis de contenido cualitativo, cuyo enfoque estaba en una interpretación sistemática de los contenidos y del sentido del hablante al texto (Abela, 2002). Si bien la estrategia de recolección de datos se llevó a cabo de acuerdo a cada territorio, los resultados que se presentan a continuación han sido agregados en tipologías de barrios, que emergen del análisis de los discursos sociales asociados al peligro.

Resultados

El miedo a los desconocidos y los procesos de empeligrosamiento social en los barrios

El miedo urbano es, en gran medida, temor al otro. Como destaca Bauman (2006), en las ciudades se teme a los extraños en el espacio público. La investigación realizada en Maipú confirma esta teoría. De manera transversal e independiente del sexo, edad y lugar de residencia de los entrevistados, en los barrios los maipucinos tienen miedo a sujetos desconocidos a los que definen como extraños. Al explicar este temor, los relatos coinciden en señalar que la causa de la ansiedad es "no saber quiénes son y qué hacen", por ende, la conducta de esos sujetos resulta impredecible, produce temor y les hace sentir una pérdida subjetiva de control sobre el propio entorno.

El miedo a los extraños ha sido ampliamente estudiado por la sociología urbana, la cual desde los primeros estudios de Simmel supone que el contacto con personas de distintos contextos está atravesado por distancias sociales, emocionales y culturales que los separan (Sabido, 2012). Esto genera la necesidad de marcar límites y erigir barreras emocionales y físicas que permiten a los sujetos lidiar con la incertidumbre.

En Maipú la figura del desconocido y el temor a éste se asocia a las transformaciones urbanas en la comuna. La llegada de nuevos vecinos, arrendatarios o nuevos propietarios, no es bien recibida por los antiguos residentes, quienes opinan que los forasteros "traen costumbres distintas" (principalmente negativas) al barrio. Además, existe la creencia generalizada de que los arrendatarios no se interesan por lo que ocurre en el barrio, a diferencia de los propietarios. Como señala un vecino de un barrio del sector norponiente de la comuna: "los problemáticos son principalmente arrendatarios; con los antiguos uno conversa, ya nos conocemos. Ese es el respeto que no hay de los arrendatarios hacia los vecinos" (Participante anónimo del barrio la Farfana, comunicación personal, mayo de 2015). Con los nuevos habitantes se tiende una disputa simbólica y moral sobre el espacio que se habita (Kessler, 2009).

El análisis de los discursos también muestra que la pérdida de control subjetivo del entorno incrementa en los adultos mayores. Esto coincide con la literatura, según la cual son ellos quienes perciben más temor que los jóvenes, dado que experimentan los cambios urbanos como una ruptura del orden social al que están habituados (Lee & Mythen, 2018; Dammert, 2012). Las transformaciones a macroescala han moldeado la experiencia cotidiana de los maipucinos más antiguos, quienes dejan de reconocer el entorno vecinal como un espacio propio. Ello coincide con lo planteado por Taylor (1995), quien afirma que el temor que expresan los adultos mayores responde a las preocupaciones que tienen respecto al crecimiento de la ciudad y a la desorganización del espacio urbano.

Sin embargo, si bien el desconocido se considera en general como un agente de peligro, el análisis de la información muestra que su construcción se elabora también de manera diferenciada en el territorio. En los relatos, la interpretación de los sujetos peligrosos depende del tipo de barrio en el cual se reside. Así, en barrios céntricos deteriorados son los jóvenes los que movilizan el temor, y en los barrios cerrados los vagabundos y la gente pobre son quienes principalmente canalizan la percepción de inseguridad. Como destaca Rebotier (2011) y Haining (2012), cada territorio produce sus miedos de manera diferenciada, pues estos miedos se asocian directamente a las dinámicas particulares que se desencadenan en ellos. La investigación muestra que existe una relación entre el sujeto peligroso y las dinámicas socioespaciales de determinados tipos de barrios de la comuna.

Barrios céntricos deteriorados y el empeligrosamiento de los jóvenes

Uno de los agentes peligrosos más reiterados en las narrativas en los barrios céntricos, es el sujeto juvenil que ocupa los espacios públicos. El imaginario que los vecinos construyen sobre los jóvenes está asociado a la delincuencia y la drogadicción. Los perciben como desempleados, partícipes de las celebraciones de barras bravas (asociadas a clubes de fútbol), que generan desórdenes o que consumen drogas y alcohol en los parques y plazas. Los vecinos consideran que el principal motivo que tienen para delinquir es conseguir dinero fácil con el fin de abastecerse de drogas. Destacan que se ha vuelto común que les roben objetos del antejardín de las casas (plantas, mangueras o bicicletas), que luego se venden en las ferias. Además, algunos entrevistados señalan que una práctica cada vez más habitual es que les "cobren peaje" [5] para transitar por las calles. En la mayoría de los casos, a estos jóvenes se les vincula con asaltos a transeúntes cuando éstos se movilizan, cuando el barrio está oscuro y cuando trabajadores y estudiantes escolares se dirigen a sus destinos. Dentro de esta categoría, a quienes más se teme es a los jóvenes que pertenecen a barras bravas, las cuales disputan de manera violenta el espacio público en las áreas más deterioradas, mediante la marcación territorial (con zapatillas en el tendido eléctrico) o mediante peleas callejeras.

En estos casos los jóvenes, barristas o no, se asocian al microtráfico. Los entrevistados denunciar este como un delito grave, que va de la mano con el robo de autos, de casas, asaltos y peleas violentas. Un adulto mayor de un barrio céntrico destaca al respecto: "se están juntando muchos cabros a fumar en las plazas, entonces eso mismo acarrea los robos, los asaltos, la venta de drogas, y todo lo que se te pase por la cabeza. Ellos vienen de otras villas del poniente (más pobres) a robarnos" (Participante anónimo del barrio Hospital Campo de Batalla, comunicación personal, mayo de 2015).

Esta percepción se asocia a las dinámicas socioespaciales propias de barrios como Hospital Campo de Batalla, que ha experimentado un deterioro urbano en los últimos 20 años. Y es que esta unidad territorial se ha destacado por su lento pero progresivo despoblamiento, debido a los cambios de uso del suelo que ha generado el propio mercado en la comuna y según los cuales se reporta una densidad habitacional baja con relación al contexto comunal (6484 habitantes/ km2). Muchas calles de este barrio histórico y céntrico han dejado de albergar a casas-villa residenciales para dar lugar a oficinas de servicios, restaurantes de comida, pubs, establecimientos educacionales, supermercados y tiendas de comercio. Los espacios públicos se encuentran abandonados o deteriorados (Municipalidad de Maipú, 2015) y su población residente se distribuye mayoritariamente en los grupos: adulto, de 30 a 64 años (45.2%) y adulto mayor, más de 64 años (14.4%). Este resultado coincide con lo que señala Dammert (2012) para Santiago, Kessler (2009) para Buenos Aires y Otamendi (2016) para Latinoamérica, según el cual quienes catalizan ansiedades y temores son los jóvenes populares, y estos sentimientos son especialmente experimentados por los adultos mayores. Así también lo describe Pain (2000), quien destaca "que el temor al delito no es simplemente un producto de la vejez, sino que está configurado por las particulares relaciones que establecen los mayores con los otros grupos sociales en los territorios" (98). Así, en este tipo de barrios el deterioro físico, junto a la radicación de familias más pobres en los entornos próximos, aumenta en los antiguos maipucinos la percepción de temor frente al sujeto joven.

Barrios cerrados y la sospecha social sobre los vagabundos y pobres

Un segundo sujeto asociado al peligro es el sujeto pobre, que muchas veces remite a vagabundos o personas viviendo en la calle. Si bien los vecinos tienden a generar empatía con ellos durante la primera interacción social (se les subjetiva como "necesitados"), cuando las visitas a sus hogares se hacen recurrentes comienzan a sospechar de ellos. Para los vecinos que viven en barrios cerrados los vagabundos y los pobres son agentes del peligro. Como afirma una vecina: "los sábados hay individuos mirando qué pasa con las casas, el antejardín, pero se hacen los locos y andan pidiendo cosas" (Participante anónimo del barrio Ciudad Satélite, comunicación personal, junio de 2015).

Y es que, como han analizado los estudios sobre condominios cerrados, estas estructuras socioespaciales son construidas para grupos socialmente homogéneos y cualquier interrupción cotidiana a la anhelada vida entre iguales es percibida como un riesgo (Davis, 2001; Svampa, 2001; Roitman, 2003; Cáceres y Sabatini, 2004). Los condominios como los del sector de Ciudad Satélite son espacios habitados por grupos sociales profesionales y más aventajados, que buscan no solamente protegerse del delito, sino también diferenciarse socialmente de habitantes de territorios más empobrecidos. Glück y Low (2017) y Low (2003) destacan que existe una relación directa entre la búsqueda de seguridad y la preferencia por ciertos entornos residenciales, al mismo tiempo que se busca establecer distancia social con los pobres de la ciudad. Pero esta distancia social es propia también de grupos sociales medios, quienes buscan establecerse de manera diferenciada utilizando incluso barreras físicas como rejas y muros (Landman, 2012). A través del cierre físico se esconde la barrera simbólica entre el "nosotros" y el "ellos" (Márquez & Pérez, 2008), especialmente cuando se está cerca de los más pobres. Como destaca Rasse (2015), si bien la mixtura social en el espacio residencial es un bien declarado como deseable, cuando se reside en territorios heterogéneos se prefiere el "vivir juntos, pero no revueltos".

En el barrio Ciudad Satélite es posible reconocer las características sociales que describe la literatura latinoamericana acerca de los barrios cerrados. Actualmente residen allí grupos sociales de estratos medios y medios altos, y en menor medida grupos medios bajos. Este barrio, como otros barrios similares, es producto de un proyecto habitacional pensado con una alta homogeneidad constructiva, paisajística y social, de alto interés para familias de nivel socioeconómico medio y alto (Municipalidad de Maipú, 2015).

Barrios céntricos próximos a áreas comerciales y el temor a la "gente de paso"

Un tercer sujeto del empeligrosamiento es la gente de paso en los antiguos barrios del centro de Maipú, hoy cercanos a áreas comerciales y de servicios. Estos barrios son ocupados tanto por vendedores ambulantes como por la gente que transita. Según los entrevistados, los vendedores ambulantes que van a avenidas céntricas estacionan sus autos con mercadería en sus calles durante todo el día. Los vecinos tienen miedo de que los autos sean una atracción para delincuentes o bien, que los mismos vendedores sean los delincuentes. Algunos vecinos dudan que los autos estacionados sean de ellos: "A mí me da miedo que se venga a estacionar cualquier auto, y más los ambulantes, porque uno nunca sabe qué autos son. Incluso una vez había hasta un auto robado ahí. Lo vinieron a botar. No se sabe quiénes son" (Participante anónimo del barrio Maipú Centro, comunicación personal, mayo de 2015).

Junto al vendedor ambulante, en este tipo de barrio se les teme a los vendedores en general, y en especial al vendedor de gas. A ellos se les atribuye una actitud sospechosa, pues muchos vecinos creen que "se hacen pasar" por vendedores de gas. Así lo destaca un residente: "Los camiones de gas, sobre todo los marca Gasco, andan todo el día dando vueltas, no venden gas, esos andan mirando en que casa hay gente, a qué hora salen, pasan uno detrás del otro, gastan personal y combustible, pero nadie les compra" (Participante del barrio Votivo, comunicación personal, junio de 2015).

Estas figuras son objeto de preocupación para los vecinos, quienes pasan gran parte del día en sus casas (son adultos mayores, personas jubiladas o dueñas de casas). Esto incide en que conozcan al menos de vista a sus vecinos y se percaten de estos desconocidos. Para residentes antiguos, los extraños al barrio y peligrosos son corporeizados en vendedores ocasionales.

Pero estos vecinos también reconocen que cada día conocen a menos gente, porque muchos viven en áreas de tránsito a centros comerciales. En este sentido, la gente de paso que va al centro de Maipú se ha convertido en agentes de peligro para los residentes más antiguos. "Como este es una vía como de paso para los malls, se ve mucha gente que no es de acá, muchos andan vigilando si hay gente en las casas, porque nosotros como comunidad nos conocemos. El mayor problema es la inseguridad de la 'gente de paso'", menciona un vecino (Participante anónimo del barrio Longitudinal, comunicación personal, junio de 2015).

Estudios han determinado que áreas de flujos, de accesos y de caminabilidad al transporte público, son signados como los más peligrosos en el plano de la ciudad, especialmente para las mujeres (Ceccato, 2012). Allí confluyen muchos sujetos, y los radios de confianza disminuyen. El peligro se concentra en espacios de flujos, en la medida que concentran una mayor cantidad de población flotante y "de paso" en los vecindarios próximos al centro de la ciudad.

Conclusiones

En Maipú, el temor al delito moviliza una serie de preocupaciones y representaciones sociales asociadas al habitar urbano en los espacios vecinales. En sus unidades barriales, el temor se relaciona más con procesos socioespaciales y con las caracteríticas de la vida urbana, y menos con la delincuencia objetiva. La llegada de nueva población residente y población flotante ha incidido de manera relevante en la subjetivación del espacio y de los otros con los que se interactúa cotidianamente.

Ello ha implicado la reconfiguración de las subjetividades temerosas en la comuna. Ya sea por distancia generacional, por distancia social (clase) o distancia espaciotemporal (residentes nuevos en los barrios), es a los desconocidos a quienes se atribuye la amenaza y el peligro, y se impide así atribuir a ellos otra expectativa de comportamiento. Esto alimenta el temor. En Maipú el proceso de empeligrosamiento emerge ante la ausencia de vínculos entre los sujetos y constituye una forma de relacionamiento social en muchos vecindarios; una dinámica que sólo produce más distancia y amenaza al imaginario tradicional de la vida vecinal. Este resultado coincide con lo que han evidenciado los estudios en la región, según los cuales la segregación residencial y la fragmentación social en las urbes latinoamericanas están a la base del temor al delito, y esto constituye una amenaza real para la convivencia común y el ejercicio democrático en la ciudad (PNUD, 2013; Otamendi, 2016).

Además, la investigación pone de relieve la importancia de problematizar el fenómeno del temor urbano y los procesos de planificación de la ciudad. El caso evidencia cómo cambios en las estructuras espaciales inciden en la producción de subjetividades temerosas (Walklate, 2018). En este sentido, la investigación abre la discusión en Chile y Latinoamérica sobre la relación entre ciudad y seguridad, y el rol que tiene la planificación urbana en la construcción de barrios seguros. Y es que, si bien la investigación en la región da cuenta de la relevancia que tiene la violencia y el temor urbano, aún hoy son pocos los estudios que se focalizan en su dimensión urbana y en el desafío que el temor impone para la planificación de la ciudad. La relación ciudad y seguridad aún ha sido poco explorada por la planificación urbana, y las políticas de seguridad se diseñan de manera deslocalizada. Como destaca Ceccato (2012) la ciudad debe ser planificada desde su capacidad de producir seguridad.