INTRODUÇÃO

Este artigo originou-se dos resultados da investigação idealizada no mestrado em Engenharia Civil de Esperidião (2021)), pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Na dissertação, o estudo abordou os fatores do meio urbano que interferem na satisfação do usuário no contexto residencial. A hipótese da presente pesquisa se baseia no questionamento de que a satisfação com a habitação e a satisfação com o entorno do bairro são inversamente proporcionais à percepção de riscos de desastres naturais, contendo relações significativas com as variáveis sociodemográficas.

Partindo da premissa que as atividades antrópicas impactam diretamente no bem-estar humano e no meio ambiente (Agopyan et al., 2011), a falta de planejamento urbano retroali-menta tal sistema destrutivo. Ao interferir na satisfação dos indivíduos tanto no contexto da habitação quanto do bairro, a ausência de políticas-ação efetivas acarreta a diminuição da sensação de segurança para com o entorno (Fontolan et al., 2022). Isso decorre porque, para a maioria das pessoas, a moradia é lugar de descanso, segurança, abrigo e o maior bem de consumo de uma vida inteira (Aigbvboa & Thwala, 2018).

A Agenda 21, originada da Reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92, viabiliza, através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a redução das disparidades e dos problemas sociais que afetam a vivência nas áreas urbanas. Elevadas temperaturas, catástrofes naturais, contaminação do ar e dos corpos d'água, escassez de infraestrutura básica, representam alguns dos principais desafios que a Organização das Nações Unidas procura enfrentar. Essas metas estão diretamente alinhadas com o planejamento das cidades, influenciando assim na sensação de segurança contra fenómenos naturais. Em resposta, surge uma nova abordagem para o desenvolvimento urbano centrada na sustentabilidade.

Givisiez e Oliveira (2017) caracterizam os desastres naturais como terremotos, tempestades, secas, epidemias, atividades vulcânicas, inundações, infestações de insetos, incêndios, temperaturas extremas e deslizamentos de terra. Cada tipo de desastre acarreta consequências específicas, dependendo de um conjunto particular de condições ambientais e populacionais. Os desastres naturais que têm ocorrido com maior frequência, segundo Moura e Silva (2008), não são, na literalidade, naturais, mas resultados de ações antrópicas:

A presença de fatores ambientais faz parte da vida urbana, porém os danos ambientais resultam de causas físicas (geológicas, climáticas) e da ação humana. Os impactos dos fenómenos naturais na sociedade tornam-se problemáticos pelo modo de ocupação do solo, pela qualidade construtiva e pela presença ou ausência de infraestrutura adequada. (p. 59)

Enquanto a qualidade de vida abrange diversos elementos subjetivos, como níveis de satisfação e percepções individuais, a qualidade ambiental urbana considera uma ampla gama de parâmetros inter-relacionados associados aos ambientes doméstico, público, físico, social, económico e residencial (Joseph et al., 2014). Esses fatores têm a tendência de impactar a "viabilidade" percebida das cidades, ou seja, a qualidade da interação entre pessoas e ambiente. Portanto, a "habitabilidade" assume um papel crucial na avaliação da qualidade urbana, buscando quantificar o quão bem o ambiente construído e os serviços disponíveis em uma cidade atendem às necessidades e expectativas dos residentes (Ambrey & Fleming, 2014).

Nesse contexto, observa-se uma "relativização das percepções do risco", uma vez que as experiências urbanas variam de acordo com as classes sociais e com as opções ideológicas dos diferentes grupos (Cardoso, 2006, p. 45). Situações de vulnerabilidade acentuam a percepção de risco e são mais prejudicadas. A combinação de pobreza, urbanização e meio ambiente é denominada "vulnerabilidade socioambiental". Embora o risco possa ser o mesmo, o impacto varia de acordo com a desigualdade social, expondo certas áreas e populações a consequências diárias decorrentes do modelo insustentável de ocupação, do uso do espaço e da exploração dos recursos naturais. Em vez de apenas mitigar de maneira paliativa, é responsabilidade do Estado assegurar habitações dignas para todos os seres humanos, que sejam seguras e acessíveis (Moura & Silva, 2008; Ribeiro et al., 2012). Ademais, Reani et al. (2020) acrescentam que:

A questão de desastres está também relacionada ao processo de urbanização acelerado, falta de fiscalização pelo poder público, déficit habitacional e carência de políticas sociais que atendam pessoas com recursos insuficientes para a construção de moradias seguras e/ou fora de áreas de risco. (p. 1)

A avaliação dos elementos do ambiente físico e sua evolução são aspectos fundamentais no processo de urbanização (Parizzi, 2014). Entre as diversas alternativas para lidar com os problemas socioambientais urbanos, Mendonça (2004) destaca que a prioridade deve ser dada à implementação de uma gestão urbana com participação social, fortalecendo o papel do setor público na condução do processo, promovendo a cidadania e a democracia. Nesse sentido, a comunidade deve ser vista como um agente ativo, detentora das informações necessárias para tomadas de decisão.

A influência das soluções arquitetônicas no comportamento das pessoas deve ser considerada durante o projeto. É crucial incorporar a percepção das comunidades sobre o ambiente em que vivem e estabelecer um controle social eficaz no planejamento e gestão da segurança (Salgado, 2010).

O estudo de Canil et al. (2010) enfatiza a importância de regiões bem estruturadas e planejadas como medida de prevenção e controle de riscos. Os autores ressaltam a necessidade de políticas habitacionais em consonância como Plano Municipal de Redução de Riscos, além da participação das comunidades nas tomadas de decisão e da alocação de recursos financeiros para implementar soluções no meio urbano.

Segundo Sulaiman e Aledo (2016), a desigual distribuição das cidades é um fator preponderante. Os riscos cumulativos, ou seja, os riscos de desastres socionaturais, têm maior probabilidade de afetar determinados grupos socioeconómicos e sociodemográficos. A falta de estrutura nos bairros aumenta a insegurança, sendo necessário questionar a desigual distribuição do risco e a origem da vulnerabilidade. Os autores argumentam a necessidade de novos modelos de gestão de risco, bem como modelos educativos emancipadores.

Moura e Silva (2008) analisaram as consequências da interação entre pobreza, urbanização e meio ambiente na qualidade de vida urbana. A pesquisa destaca a importância de análises, pesquisas e procedimentos técnicos para mitigar esses riscos. Os autores defendem a implementação de medidas no planejamento e na gestão urbana que considerem aspectos físicos e humanos na avaliação de riscos, na identificação de populações vulneráveis e no desenvolvimento de procedimentos para eliminar os efeitos dos desastres.

Quando surgem preocupações com desigualdades entre grupos de pessoas, comunidades locais, valores sociais, economias e crise ambiental, manifesta-se a necessidade de planejamento urbano sustentável. Essas mudanças graduais implicam uma transição das cidades de sociedades tradicionais para um design urbano mais integrado (Oktay, 2012; Parizzi, 2014; Perez et al., 2020).

O cumprimento do ODS 11, que visa cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis vai de encontro ao planejamento urbano sustentável. Este reflete a satisfação do indivíduo devido à integração social. Logo, os fatores determinantes da qualidade habitacional e ambiental devem ser considerados durante o processo de planejamento de forma a aumentar a satisfação (Berkoz et al., 2009).

É importante ressaltar que, devido à configuração urbana diversificada de acordo com a vivência social, a percepção dos riscos de desastres naturais torna-se relativa conforme o estrato que o usuário ocupa na sociedade. Nesse contexto, quais as principais características do meio urbano que estão mais associadas à percepção de risco de desastres naturais? Como a percepção de risco afeta a satisfação do indivíduo com sua habitação e bairro? As condições socioeconómicas dos usuários estão correlacionadas à percepção de risco?

O presente trabalho analisou a influência da percepção dos riscos de desastres naturais com os aspectos da habitação, com os atributos do bairro e com as características sociodemográficas do usuário, que podem ser observadas e avaliadas de maneira objetiva. A pesquisa teve como propósito analisar a correlação entre percepção subjetiva de riscos de desastres naturais com a satisfação tanto da habitação quanto do bairro, juntamente ao levantamento do perfil sociodemográfico do indivíduo, a partir do estudo empírico das variáveis associadas ao seu respectivo constructo.

METODOLOGIA

A pesquisa se direciona a partir do objetivo de analisar as correlações entre a percepção de risco de desastres naturais e as variáveis de satisfação do usuário no contexto residencial, os atributos do bairro e a caracterização socio-demográfica da amostra. Para isso, foi utilizado o método de procedimento Survey por meio da coleta de dados e informações a respeito das percepções dos indivíduos (Hair Jr et al., 2005). O questionário desenvolvido para o levantamento de dados abordou perguntas referentes às qualidades urbanas e ao perfil do usuário.

Para o planejamento do Survey, foram idealizadas algumas premissas: a definição das necessidades de informação, as variáveis, a população-alvo e a amostra, o método para a coleta dos dados e o desenvolvimento do instrumento de coleta e da mensuração de dados.

Conforme projeto com certificado de apresentação de apreciação ética 26233419.4.0000.5547, ressalta-se que toda a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas que envolve seres humanos da UTFPR.

Para elaborar um questionário conciso à realidade urbana, é importante ter como base trabalhos de outrem relevantes à temática em questão. Dessa maneira, o início da pesquisa se deu a partir de um amplo estudo para definir conceitos fundamentais e lacunas relativos ao tema, identificação das variáveis e de grupos (Adriaanse, 2007; Amérigo & Aragonés, 1990; Faganello, 2019; Fornara et al., 2010; Ge & Hokao, 2006; Hadavi & Kaplan, 2016; Ibem et al., 2013; Lee et al., 2017; Sam et al., 2012).

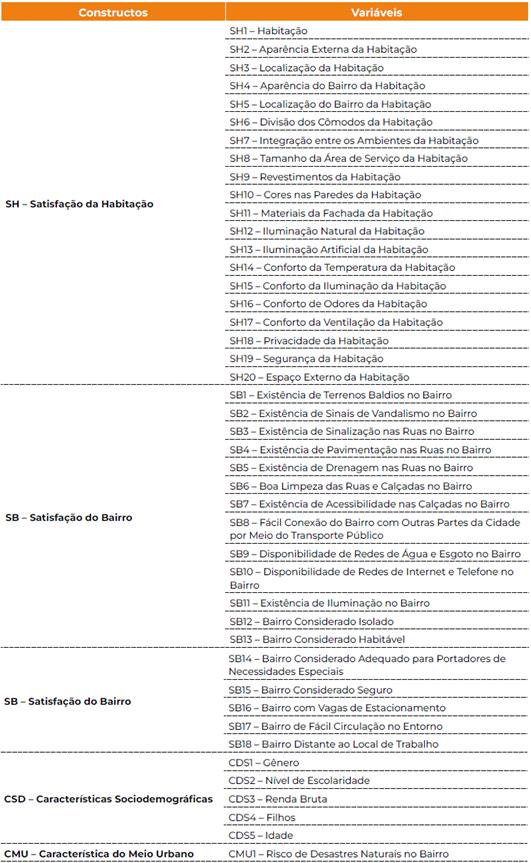

Como conseguinte, foram identificados atributos pertinentes à satisfação com os aspectos da habitação (Satisfação da Habitação) e do bairro (Satisfação do Bairro), bem como ao perfil sociodemográfico do usuário (Características Sociodemográficas) atrelados à percepção de riscos de desastres naturais (Característica do Meio Urbano). Assim, a pesquisa englobou um total de 44 variáveis pertencentes a quatro constructos, como apresentado na Tabela 1.

Para abranger uma amostra ampla, foi escolhido o método de amostragem não probabilística por conveniência. Esse tipo de amostragem envolve a seleção de elementos mais acessíveis para participar do estudo e que possam fornecer informações relevantes (Hair Jr et al., 2005).

O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo foi um questionário, composto de questões tanto quantitativas como qualitativas. A mensuração quantitativa das perguntas qualitativas foi realizada por meio da utilização de uma escala de diferencial semântico de Likert de cinco pontos. Essa escala proporciona variáveis classificadas de forma ordinal, representadas por números que refletem uma ordem de importância subjacente às características da variável. É importante ressaltar que, devido à natureza da mensuração, o uso de escalas adiciona um componente subjetivo às análises (Samartini, 2006). Portanto, os resultados devem ser interpretados como tendências, e não como verdades absolutas.

No que tange ao refinamento do questionário, foi aplicado um teste-piloto com uma escala reduzida da amostra (33 respondentes). Nesta etapa, surgiram dúvidas com relação às questões e aos termos usados na escala de mensuração. Após o pré-teste, alguns ajustes foram efetuados para que se iniciasse a aplicação do questionário aperfeiçoado, que ocorreu entre maio e setembro de 2020. Ambos foram aplicados de maneira on-line por meio da ferramenta Google Forms. O convite para participar da pesquisa foi feito por meio de um link, enviado por e-mail ou pelas redes sociais. Nesse link, era possível encontrar a apresentação da pesquisa, em que o primeiro passo seria a aceitação (ou não) em participar, após ser informado que a participação era de forma livre e totalmente voluntária. Então, o respondente sequenciava com o preenchimento do próprio questionário.

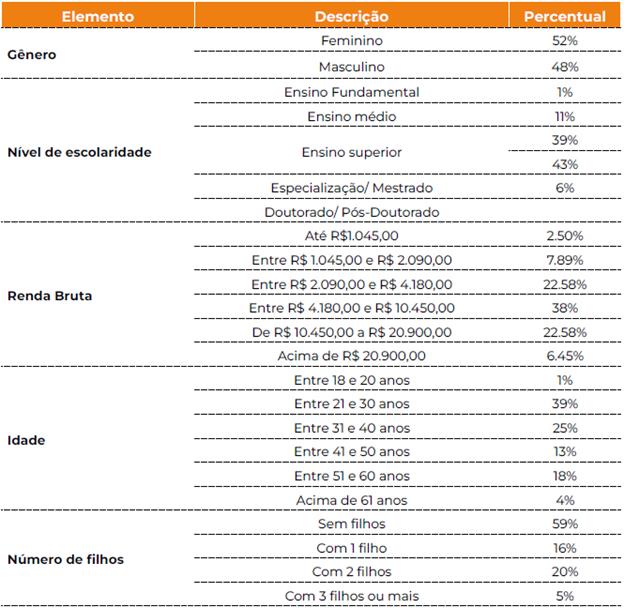

Como cerne da análise dos resultados, após os devidos ajustes técnicos, fez-se necessário o levantamento dos dados sobre os respondentes para prosseguir com a análise. Desse modo, o método Survey foi aplicado para uma população com idade acima de 18 anos, brasileiros, residentes no país e residência de mais de um ano na habitação. Os resultados da amostra foram estratificados de modo a obter uma correspondência com a população brasileira com relação ao gênero (48,3% masculina e 51,8% feminina, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2018).

Os dados coletados foram organizados e tabelados pelo programa Microsoft Excel, resultando em uma matriz numérica. As variáveis dos constructos foram organizadas no eixo X e, com a finalidade de preservar o anonimato, os indivíduos respondentes foram associados a um número sequenciado no eixo Y. A composição da amostra foi analisada com o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24, a partir de análises descritivas e estatísticas de correlações. A priori, foram realizadas análises descritivas dos dados e, subsequentemente, análises multivariadas, a fim de compreender as relações pertinentes ao objetivo do presente estudo.

De acordo com Hair et al. (2005), por meio da análise descritiva, é possível, a partir da avaliação de um conjunto de respostas, obter algumas descobertas iniciais, descrevendo e analisando as características ou as relações entre os fenómenos analisados. Para entender o comportamento médio da amostra, utilizou-se, em um primeiro momento, da análise descritiva das variáveis do grupo "CSD", da Tabela 1.

Segundo Marconi e Lakatos (1996), o intuito de trabalhar com questões quantitativas é representar, de forma sucinta, sintética e compreensível, informações trazidas de um conjunto de dados. Posto isso, a análise descritiva permitiu compreender o perfil dos respondentes, a fim de caracterizar a amostra, com base na síntese dosdados de maneira direta, preocupando-se com as principais tendências existentes.

Já a análise multivariada, corresponde a uma ferramenta diagnóstica que identifica observações atípicas. Tais anomalias estatísticas, além de influenciar nos resultados, também revelam as relações e inter-relações substanciais entre as variáveis, pois auxiliam na construção de uma base objetiva para o desenvolvimento de modelo final de relações a partir da redução dos dados por meio de novos agrupamentos de variáveis.

As variáveis dos constructos "SH", "SB" e "CMU", apresentadas na Tabela 1, compreenderam o banco de dados analisados na pesquisa. Acrescentando ao banco de dados a amostra quantitativa (grupo "CSD"), foi criada uma matriz de correlação através do programa Microsoft Excel, e os dados, submetidos ao software SPSS para a análise. A análise correlacional, associada a composições de conjuntos de múltiplas variáveis dependentes e independentes, possibilitou identificar o grau de inter-relação existente entre os constructos em questão.

Para Field (2009), a correlação é uma medida do relacionamento linear entre variáveis, sendo importante para os pesquisadores entenderem se existe algum tipo de relação entre duas ou mais variáveis. Nesse sentido, o coeficiente de correlação de Spearman é considerado adequado para analisar a matriz de variáveis, especialmente quando as variáveis são medidas em escala ordinal, tornandose menos sensível à variabilidade dos dados (Pontes, 2010). Além disso, a confiabilidade dos resultados foi avaliada com base na significância estatística de 5% e 1%.

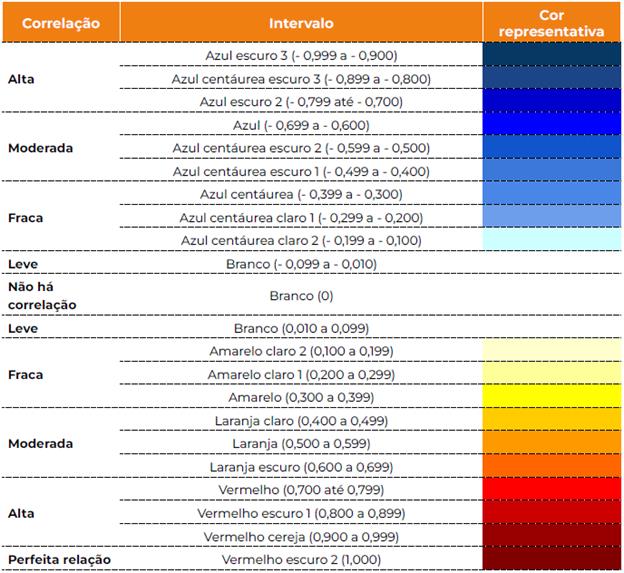

A correlação busca examinar o inter-relacionamento entre duas variáveis, variando de +1 a -1. Um valor de -1 indica uma correlação negativa perfeita ou inversa; +1 indica uma correlação positiva perfeita ou direta; enquanto 0 sugere a ausência de relação entre as variáveis. Os valores de correlação foram classificados como fracos (de 0,100 a 0,399), moderados (de 0,400 a 0,699) e fortes (de 0,700 a 0,999). As análises foram conduzidas com base nesses intervalos de valores e cores, usando cores frias para correlações inversas e cores quentes para correlações positivas (Tabela 2).

Em suma, o método Survey permitiu definir o perfil da amostra para analisar os dados de maneira descritiva. Após, foram feitas análises de correlações existentes entre as variáveis dos constructos "SH", "SB" e "CSD" com a variável do grupo "CMU".

RESULTADOS

Foi obtida uma amostra final com 279 indivíduos, formada por diversos perfis das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo coletados dos seguintes estados, em ordem decrescente de respostas: Paraná, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Para uma melhor avaliação, filtraram-se somente respondentes proprietários de sua habitação, sendo ela quitada ou financiada. A Tabela 3 apresenta um resumo de proporção dos principais elementos da amostragem.

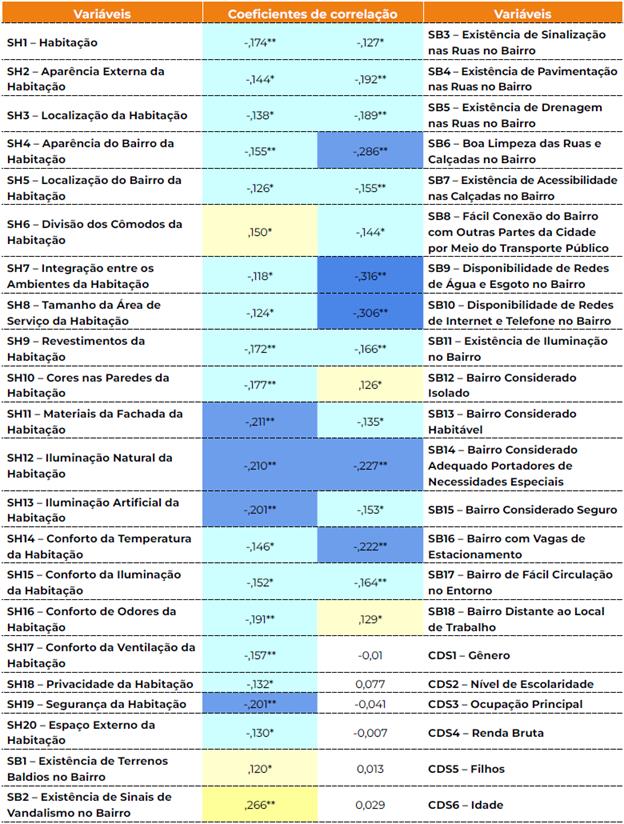

Após a realização da análise descritiva, foi possível identificar quais as correlações existentes entre as variáveis dos grupos. A Tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação da análise estatística para cada variável dos grupos "SH", "SB" e "CSD" com a variável do constructo "CMU". A significância foi representada com o asterisco, sendo que dois asteriscos correspondem a 5% de significância, e um asterisco, a 1%.

Tabela 4 Coeficientes de correlação entre as variáveis e a percepção de risco de desastres naturais

Fonte: elaboração própria (2022).

A partir da Tabela 4, observa-se que, para as questões referentes às variáveis do constructo "SH", os resultados apresentaram uma relevante tendência à relação inversa com a percepção dos riscos de desastres naturais, sendo as correlações mais significativas com a satisfação com os materiais da fachada da habitação (SH11), satisfação com a iluminação natural da habitação (SH12) e satisfação com a iluminação artificial da habitação (SH13) empatada com a satisfação com a segurança da habitação (SH19). Com exceção à satisfação com a divisão dos cómodos da habitação (SH6), que apresentou correlação direta com a variável de percepção de riscos.

Para o grupo de SB, as variáveis que apresentam maior valor de correlação inversa (tendência) foram satisfação com a disponibilidade de redes de água e esgoto no bairro (SB9), satisfação com a disponibilidade de redes de internet e telefone no bairro (SB10), satisfação com a boa limpeza das ruas e calçadas no bairro (SB6), bairro considerado adequado para pessoas com deficiência (SB14) e bairro com vagas de estacionamento (SB16). Já as variáveis que apresentam correlação direta mais forte foram satisfação com a existência de sinais de vandalismo no bairro (SB2), bairro distante ao local de trabalho (SB18), bairro considerado isolado (SB12) e satisfação com a existência de terrenos baldios no bairro (SB1).

Quanto à avaliação entre o grupo "CSD" e a variável "CMU", os resultados não foram pertinentes devido a poucos respondentes da realidade da classe considerada socioambientalmente mais vulnerável. Então, a análise do contraste entre classes não é possível por não serem grupos representativos na amostra, pois detém em sua maior porcentagem usuários que desfrutam de uma vida mais abastada financeiramente, não demonstrando percepções significativas aos riscos de desastres naturais.

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados sobre a percepção com relação aos desastres naturais no bairro ressaltaram os atributos objetivos. Segundo Parkes et al. (2002), "a vantagem de usar uma medida unificadora e subjetiva da qualidade de vida do bairro é que ela parece ser mais apropriada para medir o impacto de muitos atributos percebidos pelos moradores" (p. 2415). Nesse sentido, o planejamento e o desenvolvimento urbano beneficiam-se da abordagem da satisfação na avaliação da qualidade dos ambientes residenciais.

É possível observar a correlação inversa dos coeficientes do constructo de SH e a percepção de riscos de desastres naturais relacionados diretamente com a satisfação do usuário. De acordo com Givisiez e Oliveira (2017), uma habitação adequada deve possuir um espaço protegido de intempéries e apresentar condições favoráveis de salubridade, privacidade e segurança. A privacidade interna das moradias deve cumprir a capacidade em abrigar famílias de composições variadas com critérios mínimos de conforto.

As variáveis que mostraram significância estão relacionadas à infraestrutura do bairro. A qualidade da infraestrutura de um ambiente urbano influencia diretamente na sensação de segurança diante de desastres naturais. Em outras palavras, um bairro que é planejado de forma adequada, com infraestrutura de qualidade e manutenção regular, contribui para que os residentes se sintam satisfeitos e não percebam riscos iminentes. Da mesma forma, o oposto também é verdadeiro.

Na relação direta, a variável que apresentou maior coeficiente foi a satisfação com a existência de sinais de vandalismo no bairro (SB2); como apresentado por Sulaiman e Aledo (2016), a falta de infraestrutura aumenta a insegurança. Ademais, as percepções dos usuários sobre o bairro, como ser silencioso, habitável, adequado para pessoas com deficiência, seguro e preocupado com sustentabilidade, também são fatores determinantes para a satisfação do indivíduo.

Para Ogu (2002), "os fatores que afetam a satisfação com as unidades habitacionais e o ambiente residencial são complexos e podem variar conforme as circunstâncias culturais e socioeconómicas" (p. 47). A percepção de insegurança pode ser causada por questões como ausência de iluminação e vandalismo, afetando também a aparência do bairro, e relacionada, ainda, à sustentabilidade (Esperidião et al., 2023). Os aspectos supracitados são subjetivos e, uma vez que dependem das percepções individuais, impactam diretamente na qualidade percebida na vizinhança e no bairro.

Os resultados sugerem a importância da qualidade do bairro para que os indivíduos se sintam protegidos contra os riscos naturais e, consequentemente, mais satisfeitos com suas moradias. Pesquisas realizadas por Amérigo e Aragonés (1990) e por Berkoz et al. (2009) também destacaram a influência da infraestrutura básica na satisfação residencial. A pesquisa de Etinay et al. (2018) identificou danos, infraestrutura crítica, interrupções de serviços e falta de serviços básicos como principais indicadores de risco, evidenciando que a falta de serviços básicos, como limpeza, manutenção de ruas, pavimentação e drenagem, pode resultar em problemas ambientais.

Observa-se que, em ambientes suscetíveis a riscos ambientais, como áreas de preservação permanente, margens de corpos d'água, áreas próximas a linhas de alta tensão, linhas férreas, terrenos íngremes e locais com risco de inundação e deslizamento, geralmente não há redes de água e esgoto, drenagem adequada ou pavimentação. Portanto, as análises indicam predominantemente uma relação inversa entre a percepção de risco de desastres naturais e a satisfação do morador.

Estes resultados estão de acordo com o estudo de Perez et al. (2020), que enfatizam:

Medidas adaptativas devem passar necessariamente pela implantação de serviços de saneamento ambiental para redução do risco aos eventos extremos [...], principalmente no atendimento às populações com menos recursos financeiros. Estes serviços devem estar também articulados com o modo de vida das populações tradicionais e com o ecossistema em que serão inseridos, a partir de alternativas de coleta de tratamento de esgoto doméstico e de manejo das águas pluviais. (p. 337)

Nessas áreas, é comum encontrarmos habitações precárias, que não oferecem o mínimo necessário para um ambiente de moradia satisfatório. Além disso, a presença de terrenos baldios e de atos de vandalismo em determinados bairros aumenta a insatisfação dos moradores. A vulnerabilidade se manifesta nos processos de expansão urbana que envolvem a dispersão espacial de grupos com risco social, degradação ambiental e falta de serviços de infraestrutura urbana adequados. Esses problemas são agravados em regiões desfavorecidas. Como destacado por Moura e Silva (2008), a combinação de pobreza, urbanização e meio ambiente tem um impacto significativo na qualidade de vida urbana e, consequentemente, na satisfação dos moradores.

CONCLUSÕES

Por meio do estudo empírico, este trabalho apresentou uma análise das características subjetivas da satisfação do indivíduo com relação à habitação e ao bairro com a percepção de riscos a desastres naturais. Ainda, foi feita a relação dos aspectos objetivos do perfil socioeconómico da amostra com tal percepção subjetiva. As análises demonstraram que existem correlações significativas entre o risco de desastres naturais com a SH e com a SB. Porém, os coeficientes entre o constructo "CSD" e o "CMU" demonstraram uma correlação não significativa.

Os resultados da pesquisa indicaram que os coeficientes de correlação foram inversos para as variáveis relacionadas à satisfação com a habitação, confirmando que a percepção de insegurança reduz a satisfação com a moradia. Além disso, as variáveis que se mostraram significativas estavam relacionadas à infraestrutura do bairro.

A percepção dos indivíduos quanto à preocupação com desastres naturais em seu bairro revela a influência dos aspectos tangíveis. Assim, espaços urbanos bem planejados, com manutenção regular e equipados com recursos e serviços, aumentam a sensação de segurança. Nesse sentido, cabe ao poder público garantir que tais serviços sejam disponibilizados aos moradores.

Baseado nos ODS, estipulados pela Eco-92, o Estado deve conciliar o desenvolvimento socioeconómico com a sustentabilidade urbana, em harmonia com o meio ambiente, a fim de reduzir os impactos negativos da ação humana sobre a natureza. Compromete-se, assim, a mitigar as disparidades e os desafios sociais que afetam negativamente a habitabilidade do meio urbano.

Entre as limitações da pesquisa está a concentração da amostra nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, que têm características diferentes. Além disso, a coleta de dados on-line atingiu predominantemente um extrato socioeconómico mais abastado, limitando o acesso às pessoas de baixa renda. Isso ressalta a necessidade de mais pesquisas sobre a satisfação com o bairro, uma vez que soluções padronizadas, que não levam em consideração as percepções dos indivíduos, não são capazes de tornar os bairros mais satisfatórios.

Dessa forma, é possível concluir que este artigo avança sobre os fatores que influenciam a satisfação do indivíduo com relação à habitação e ao bairro no que se refere à percepção de fenómenos naturais. Essas relações são complexas, e é fundamental aprofundar as pesquisas para oferecer bairros e cidades que contribuam para aumentar a satisfação dos moradores. Com esse entendimento, os formuladores de políticas públicas podem buscar soluções que levem em conta a participação dos cidadãos e as necessidades locais.