INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que las ciudades y las áreas metropolitanas de los países en desarrollo están creciendo a una escala sin precedentes (ONU-Habitat, 2022). El exceso en la densidad de población, debido al éxodo rural hacia lo urbano, el deterioro del medio ambiente -destacando la contaminación ambiental-, la deficiente planificación urbanística, la congestión vehicular, la delincuencia y la baja calidad de vida, constituyen, en conjunto, una patología urbana que debe prevenirse o afrontar para conseguir ciudades más saludables (Baldó, 2014).

Estos problemas son aún más marcados en Latinoamérica, tomando en cuenta que sus comunidades se han vuelto fuertemente más urbanas en las últimas décadas, especialmente en Suramérica (Diez Roux et al., 2019; Duque et al., 2019; García-Ayllón, 2016). Todo ello hace más urgente la búsqueda de soluciones prácticas y asequibles para dichos problemas ambientales (Flores et al., 2022; Hardoy et al., 2013).

Factores derivados de una deficiente planificación, como el sellado de suelos o la fragmentación de áreas verdes, ha llevado a una excesiva artificialización de las ciudades, generando problemas como el incremento de la contaminación del aire, la pérdida de suelos fértiles, el desarrollo de islas de calor, el crecimiento imparable del tráfico rodado y la creciente segregación socio-espacial de sus habitantes (Gill et al., 2007; Romero, 2009). Lo anterior conduce a un aumento de espacios residuales en la ciudad, es decir, fragmentos pequeños sin usos que comienzan a quedar aislados y que suelen ser focos de contaminación.

Estas transformaciones suponen importantes consecuencias ecológicas para los hábitats urbanos. El resultado son ciudades deficientes en áreas, muchas veces, con significativo valor ecológico (Ikin et al., 2015; Vásquez et al., 2016).

El aislamiento entre grandes espacios libres y áreas urbanas imposibilita la planificación de una red que permita no solo mayor confort e incentivo para peatones y ciclistas, sino también la presencia de mayor biodiversidad en la ciudad (Ángel et al., 2012; Jirón & Mansilla, 2014; Penteado & Álvarez, 2007).

Una solución para la desconexión señalada y para sus múltiples efectos encadenados son los corredores verdes. Dichos corredores corresponden a porciones de tierra que contienen elementos como vías generalmente no abiertas a vehículos de motor y equipadas con cobertura vegetal, que son planeados, diseñados y gestionados para mejorar la movilidad urbana, conectando áreas confortables para los ciudadanos (Blinge, 2014; Peng et al., 2017).

En este sentido, los corredores verdes generan un subsistema vial que aporta beneficios relacionados con características funcionales, ecológicas, paisajísticas y/o de configuración urbana, recreativos, culturales, estéticos y otros. Tales beneficios se enmarcan en el concepto de sostenibilidad urbana, es decir, buscan la consecución de sistemas urbano-ecológicos resilientes ante el cambio climático, potenciando la integración eficiente de los componentes de movilidad urbana (Clausen et al., 2012; Moré & Giret, 2013). Las ciclovías son un elemento urbano relevante en los corredores verdes urbanos, ya que unidas a los espacios verdes de las ciudades aportan sostenibilidad, fomentan la movilidad limpia, mejoran la calidad del aire y la calidad de vida urbana general (Bakogiannis et al., 2016; Hong & Mcarthur, 2020; Mell, 2018; Wang, 2013).

Pese al claro aporte de los corredores verdes urbanos en la mejora de la calidad de vida en las ciudades y al cumplimiento de requerimientos mundiales de sostenibilidad urbana, aún no se ha generado una estructura metodológica para el diseño y planificación de sistemas de corredores verdes, a pesar de que existe la identificación de elementos clave como áreas verdes, ciclovías y vías estructurantes de calidad (Vásquez et al., 2016).

Esto hace necesario vincular cuerpos teórico-conceptuales, como el de los servicios ecosistémicos, a la planificación de infraestructura verde, que permiten atribuir a los primeros una aplicación en la planificación urbana (Hansen & Pauleit, 2014).

Los corredores verdes funcionan como elementos de enlace que ayudan a promover formas de transporte ambientalmente sostenibles (por ejemplo, caminar y andar en bicicleta) y también pueden ser parte importante de una red ecológica, por ejemplo, para la dispersión de vida silvestre (Zlender & Ward, 2017), y son importantes también en su rol como conectores sociales y ecológicos dentro de la ciudad (Kim, 2011).

En este sentido, dado que las funciones ambientales de los parques urbanos se plantean hoy como una cuestión básica, como un objetivo de la gestión urbana (Vélez Restrepo, 2007), es importante trabajar en mejorar el diseño y conectividad de las áreas verdes urbanas, las cuales proporcionan espacios dentro del entorno construido donde pueden desarrollarse procesos ambientales (Vásquez et al., 2016; Whitford et al., 2001), que mejoren la sostenibilidad urbana y, por ende, la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Desde este punto de vista, el crecimiento urbano eficiente y una movilidad urbana planificada asoman como estrategias prioritarias en el desarrollo de las ciudades, los cuales apuntan directamente a mejorar conexiones entre trabajo y vivienda, lo que se traduce en una mejora en la calidad de vida de los habitantes (Vaccaro, 2011).

En el marco de lo señalado, Europa comenzó a trabajar, mediante el Plan Horizonte 2020, en la integración de la biodiversidad a las políticas sectoriales, con el fin de evitar la fragmentación de hábitats y facilitar la conectividad ecológica territorial (Gurrutxaga, 2011). Una de sus primeras medidas fue generar una planificación territorial basada en infraestructura verde, con el propósito de mantener los procesos ecológicos, y contribuir a la salud y la calidad de vida de la comunidad que habita un territorio (Canto López, 2014).

En este camino se enfila la acción del proyecto europeo Super Green, el cual está coordinando y apoyando el desarrollo de redes de transporte sostenibles mediante el cumplimiento de requisitos que cubren aspectos ambientales, técnicos, económicos, sociales y de planificación espacial ligados a áreas verdes interconectadas que se asocian al cumplimiento de todo lo señalado (Psaraftis & Panagakos, 2012).

Por otra parte, en Asia existen ciudades como Beijing y Shanghái que adoptaron la construcción de corredores urbanos como un tema clave en su planificación y gestión urbana, lo que dio como resultado varios corredores verdes asociados a vías de transporte para carreteras y ferrocarriles, y sistemas ecológicos ribereños que forman un sistema de corredores en múltiples escalas (Peng et al., 2017).

La valoración, por la ciudadanía, de los corredores verdes y de los servicios que ofrecen se ha podido demostrar ya en casos como los de Liubliana (Eslovenia) y Edimburgo (Escocia), donde la población valora formas de diseño de espacios verdes, como las cuñas verdes, alamedas extensas y anillos verdes (Zlender & Ward, 2017).

En Latinoamérica, particularmente en Chile, existen ciudades que comenzaron a tomar en valor los servicios ecosistémicos de las áreas verdes, por ejemplo, el Plan Verde de Santiago (Gámez, 2005). Pero pese a ello, aún no cuentan con una planificación y gestión formal de mejoramiento que considere parámetros de diseño de espacios abiertos y espacios verdes. Una primera aproximación al uso y planificación de corredores verdes urbanos es el corredor ribereño del río Mapocho, en Santiago, el cual generó una evaluación de potencialidades de redes de infraestructura verde, valorado como herramienta de mejoramiento funcional de la conectividad sostenible local y como mitigador de los efectos del cambio climático (Vásquez, 2016; Vásquez et al., 2016). El objetivo estaba, principalmente, centrado en asociar espacios públicos a áreas naturales ribereñas, situación que no incluyó la unión de estos elementos naturales remanentes con espacios verdes y otros espacios públicos creados en el interior y en otros extremos de la ciudad.

En los últimos años se cuenta con algunas publicaciones que referencian principalmente el trabajo de generación de infraestructura verde más que el diseño propiamente de corredores verdes urbanos (Segovia Araníbar et al., 2020; Vásquez et al., 2016) y algunas aproximaciones a información relevante para su diseño (Moreno et al., 2020).

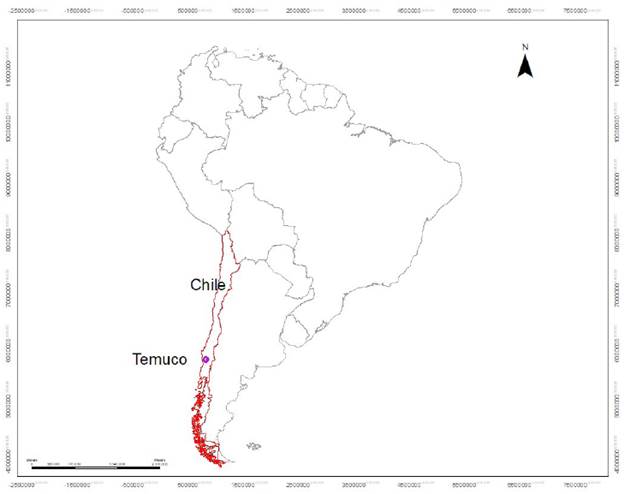

En este marco, la presente investigación plantea el desarrollo de una metodología de determinación del potencial de espacios públicos para el diseño de un corredor verde urbano, aplicado en la comuna de Temuco, ciudad intermedia del sur de Chile

En esta línea, el objetivo del presente trabajo es diseñar y evaluar una red de corredores verdes, analizando el componente vegetal, fundamentalmente arbóreo, y el estado de las ciclovías y calles. Para el desarrollo de la propuesta, se seleccionaron variables vege-tacionales y de infraestructura de movilidad vial, pública y de uso preferencial para peatón y/o ciclista que son la base del concepto de corredor verde urbano (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2020; Moreno et al., 2020; Peng et al., 2017) y que, en conjunto, hacen posible definir un diseño de corredores verdes urbanos para una ciudad sostenible

Temuco presenta problemas ambientales de contaminación y congestión vehicular (Cansino et al., 2019; Eltit, 2011), problemas que se contraponen a un contexto natural único con parques naturales que son parte de "puntos de atención destacada" o "puntos calientes" (hotspot) de biodiversidad mundial (Arroyo et al., 2006; Myers et al., 2000), situación que no ha sido aprovechada, sino que, al contrario, ha ido generando fragmentación por el dominio de los espacios construidos.

Esta situación, que se repite en otras ciudades de Latinoamérica, tanto grandes como intermedias, evidencia la necesidad de generar información que contribuya a una óptima planificación urbana integrando distintos elementos urbanos en la búsqueda de un desarrollo sostenible, que generen una mejor calidad de vida a través de los servicios ecosistémicos de los corredores verdes. Dicha planificación potenciará otras áreas de desarrollo, como la asociada al turismo local, que incremente el tiempo del visitante en la ciudad.

METODOLOGIA

Área de estudio

Se trabajó en la comuna de Temuco ubicada en la región de La Araucanía, Chile (figura 1). La misma posee una superficie de 464 km2, con una población de aproximadamente 306.000 habitantes, de los cuales el 95 % están concentrados en el ámbito urbano y solo el 5 % dispersos en el rural (Municipalidad de Temuco, 2010).

Diagnóstico de zonas potenciales de conectividad

La metodología se desarrolló sobre la base de una primera fase de revisión bibliográfica para identificar, sistematizar y resumir conceptos y criterios vinculados con el desarrollo de corredores verdes. A partir de ello, se generó la siguiente propuesta de procesos para el diseño de un corredor verde, aplicado como caso de estudio en la comuna de Temuco, Chile.

Como superficie núcleo se definieron áreas verdes de 2 ha posibles de conectar a través de pequeñas áreas verdes ubicadas entre ellas, tomando en cuenta lo señalado por algunos autores, en relación con que las personas no deben vivir a una distancia superior a 300 m de un área verde, de al menos 2 ha de superficie (Pauleit et al., 2003; Handley et al., 2003). Se establecieron así las 2 ha como una superficie mínima para una buena calidad de vida.

Entendiendo que la distancia establecida por los autores antes mencionados entre áreas núcleo (300 m) es compleja en un escenario de constante crecimiento urbano, la presente propuesta consideró la distancia señalada por Rueda (2011) de 2 km entre áreas verdes mayores a 2 ha, conectadas en función de elementos de movilidad vial y áreas verdes. Estas áreas de conexión tendrán una distancia de 300 m como máximo.

Finalmente, se establecieron como requisitos de selección de estas áreas -para poder constituir núcleos, entendidos como áreas centrales por conectar, de un futuro corredor verde urbano- que sean funcionales, habitables y públicas, ya que solo de esta forma es posible gestionar y cumplir con los beneficios de un corredor verde señalados con anterioridad.

Análisis de calidad de áreas verdes

Si bien la vegetación de un área verde está constituida por árboles, arbustos, matas y estrato herbáceo, con diversos grados de cobertura, para los objetivos de este trabajo se han considerado variables relacionadas con el árbol, por ser el componente más significativo en lo que respecta a los servicios ecosistémicos asociados a los corredores verdes urbanos.

En relación con el análisis y calidad de áreas verdes, una vez identificadas las zonas viables para conectar en función de los criterios expresados anteriormente -diagnóstico de zonas potenciales de conectividad-, se delimitaron dichas zonas mediante la cartografía municipal y documentos de planificación urbana. La información complementaria no existente en estas fuentes fue generada a través de base de datos comunales.

De estas áreas posibles de conectar, se seleccionaron de forma aleatoria el 10 % de los polígonos identificados en el proceso anterior para su muestreo en terreno, a través de transectos de 100 m de longitud y de 4 m de ancho. Se realizaron 47 transectos, de donde se extrajo la siguiente información:

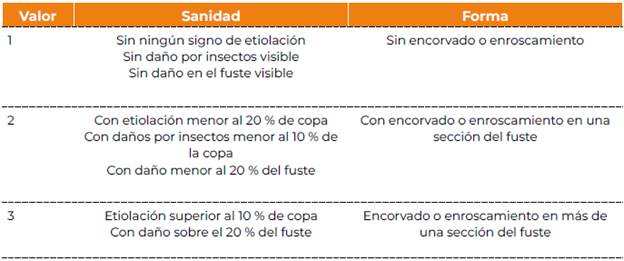

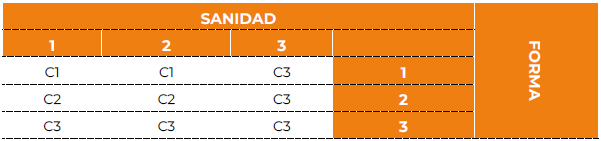

Para la evaluación de la sanidad y forma de cada árbol se utilizaron métodos aplicados en estudios forestales (Müller-Using et al., 2021; Schlegel et al., 2000). A este respecto se utilizó la siguiente codificación (tablas 1 y 2).

Tabla 2 Calidad según sanidad y forma

Nota: C1= Calidad 1. C2= Calidad 2. C3= Calidad 3

Fuente: elaboración propia (2020).

En la tabla 2, C1 representa la mejor conservación del área verde en estudio; C2 posee un porcentaje bajo de daño en sanidad y/o forma, y C3 denota una condición del área verde negativa.

Análisis de calidad de ciclovías y calles

Respecto al análisis y calidad de ciclovías, se realizaron visitas a las ciclovías que formaban parte de los tramos seleccionados factibles de ser incluidos en la propuesta de corredor verde (figura 4). En dichas visitas se pudo confirmar la información recopilada en documentos, para luego realizar un levantamiento de las características físicas y el estado de estas.

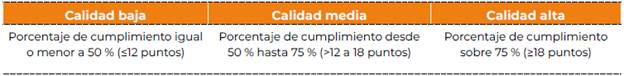

Para la evaluación de la calidad de ciclovías se desarrolló una metodología de tres pasos, basada en criterios definidos en el manual de diseños de ciclovías del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile), en la cual se obtuvo la información que se registra en la tabla 3, en la que se establece por cada ítem un puntaje máximo de 3 y de 24 puntos para el total.

Esta clasificación permite una visualización clara del nivel de cumplimiento de los ítems establecidos por el manual del MINVU de cada una de las vías evaluadas, seleccionando para nuestra propuesta las vías de calidad media y alta (tabla 4).

RESULTADOS

Áreas núcleo seleccionadas

El primer paso de la propuesta fue identificar entre las áreas verdes urbanas, las zonas núcleos que serían ejes de conectividad. En el inicio se determinaron, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), 23 áreas superiores a 2 ha, las cuales fueron reclasificadas después de una visita en terreno, en la que se determinó cuáles cumplían las características establecidas para ser un área núcleo; es decir, ser funcional, habitable y pública, tal como se explicó en el apartado de Metodología.

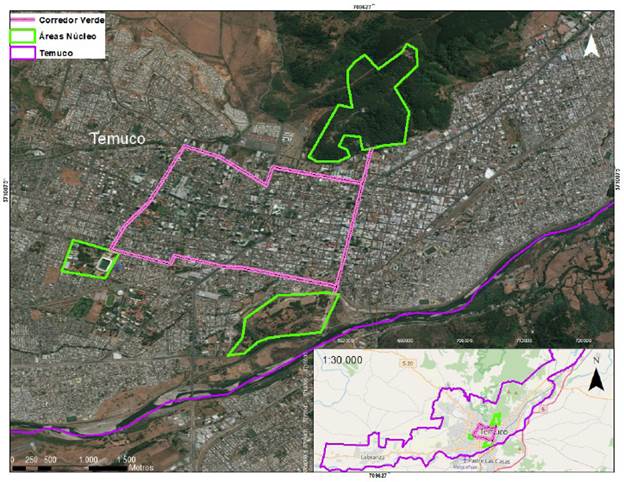

De esta forma, se seleccionaron tres áreas núcleo de mayor relevancia, ubicadas en el sector centro, debido principalmente a sus características de conectividad y superficie; estas corresponden al Monumento Natural Cerro Ñielol, Parque Isla Cautín y Parque Estadio German Becker (figura 2).

Áreas verdes conectoras seleccionadas

A las áreas núcleo se suman las áreas verdes que por su superficie cumplen con la posibilidad de formar parte del corredor verde (figura 3). Es posible visualizar una alta disponibilidad de áreas verdes conectoras en Temuco, la mayoría de las cuales presentan una calidad de regular a alta y que se distribuyen por toda la ciudad.

Para la selección entre estas áreas se procedió a evaluar su calidad. En este sentido, fue posible apreciar que la mayoría de los árboles de dichas áreas verdes presentan una buena calidad (tabla 5), no se encontraron ejemplares con un estado altamente crítico (calidad 3), lo que indica un buen cuidado y selección de los individuos plantados en dichas áreas, así como una buena conservación de los ecosistemas nativos del Monumento Natural Cerro Ñielol.

Tabla 5 Resumen de calidad de Áreas Verdes Núcleo y Áreas Verdes Conectoras (en porcentaje de superficie)

| Nombre área verde | % calidad 1 | % calidad 2 | % calidad 3 |

|---|---|---|---|

| Áreas núcleo | 88,3 | 11,7 | 0 |

| Áreas verdes conectoras | 82,9 | 15 | 2,1 |

Fuente: elaboración propia (2023).

Respecto al origen de las especies (tabla 6) se puede señalar que, en el caso del Parque Isla Cautín, la totalidad de las especies detectadas son exóticas, destacando la presencia de álamo musolino (Populus deltoides), aromo (Acacia dealbata), aromo australiano (Acacia melanoxylon) y fresno (Fraxinus excelsior).

Tabla 6 Origen de las especies arbóreas de las áreas verdes núcleo

| Nombre área verde | % especies nativas | % especies exóticas |

|---|---|---|

| Áreas núcleo | 33,3 | 66,7 |

| Áreas verdes | 22,3 | 77,7 |

| conectoras |

Fuente: elaboración propia (2023).

El Parque Estadio Germán Becker es el lugar que reúne vegetación de origen exótico y nativo, siendo en este aspecto un elemento urbanístico que representa la evolución del paisaje local, el cuidado de las especies originarias y la combinación con especies foráneas.

Finalmente, el Monumento Natural Cerro Ñielol, como relicto de naturaleza, sus principales especies son nativas, lo que viene a equilibrar la falta de especies nativas en las otras áreas núcleo. En este destacan: roble (Nothofagus obliqua), boldo (Peumusboldus) y olivillo (Aextoxicum punctatum). Aunque es un área silvestre protegida, el parque natural cuenta con espacios recuperados con la inclusión de especies exóticas, además de la natural integración de especies no nativas debido a la proximidad a zonas urbanas y de plantaciones exóticas aledañas.

Evaluación y selección de ciclovías

En función de la identificación de ciclovías y vías peatonales cercanas a las áreas núcleo se determinaron las vías conectables disponibles (figura 4).

Posteriormente, siguiendo la metodología propuesta, se evaluaron las diferentes calles y ciclovías conectables, en función de la potencialidad de ser parte del corredor verde. Esta evaluación permitió generar una selección de estas infraestructuras viales priorizables para el corredor verde (tabla 7).

Tabla 7 Resultados de calidad vial en Temuco de las vías incluidas en la propuesta de corredor verde

| Calidad baja | Calidad media | Calidad alta |

|---|---|---|

| Av. Recabarren | Av. San Martín | Av. Gabriela Mistral |

| Av. Francisco Salazar | Av. Javiera Carrera | Av. Balmaceda |

| Av. Luis Durand | Calle Cruz | Calle Arturo Prat |

| Av. Rudecindo Ortega | Calle Zenteno | Av. Simón Bolívar |

| Av. Las Encinas | Av. Pablo Neruda | |

| Av. Pablo Neruda | Calle Hochstetter | |

| Av. Inés de Suárez | Av. Los Poetas |

Fuente: elaboración propia (2020).

Este análisis permitió seleccionar las ciclovías que tenían una calidad media o alta como rutas que podían formar parte del corredor verde. Cabe señalar que la alta calidad de las ciclovías expresa una gran intención de fomentar la movilidad limpia del peatón y el ciclista, asociando estas rutas con áreas verdes, espacios de recreación y mobiliario urbano.

En función de toda la información recopilada y los elementos urbanísticos seleccionados, se procedió a realizar el cruce de los datos, buscando que cumplieran los criterios establecidos, dando como resultado la propuesta de corredor verde que se puede visualizar en color morado en la figura 5.

Como se puede ver en la figura 5, la propuesta de Corredor Verde Urbano para Temuco forma un circuito cerrado de elementos de movilidad conectables entre calles, ciclovías y espacios verdes públicos, que une las tres áreas verdes núcleo, conformando una extensión total de 8,16 km.

Cabe destacar que el trazado puede modificarse en función de nuevas áreas verdes, ciclovías o vías peatonales que se vayan generando.

Discusión

La propuesta metodológica presentada se aleja de la aplicación neta de elementos a escala de paisajes (sin datos de estructura) y proyectos viales de mayor escala para definir los corredores (inançoğlu et al., 2020; Psaraftis & Panagakos, 2012; Vásquez, 2016). En este caso, se aplicaron criterios más específicos de evaluación y selección de los elementos urbanos de fácil identificación, y se propusieron métodos de evaluación prácticos que pueden ser replicados en otras zonas.

En este sentido, en la tarea de seleccionar los elementos urbanos, la aplicación de los parámetros de sanidad y forma como base para la calidad del arbolado urbano, permitió diferenciar y priorizar áreas verdes urbanas (Moreno et al., 2020).

En lo referente a ciclovías y calles, se propone un método aplicado a nivel local por el MINVU, más asociado al diseño propio de la vía, con variables como su dimensión y conectividad entre ellas, que presenta similitudes con algunos criterios aplicados por Lin y Wei (2018). A estos criterios se les pueden agregar otros, según la cantidad de información disponible, como la calidad del pavimento, el tipo y cantidad de servicios conectados, la intensidad de tráfico por las vías, la seguridad de las vías peatonales y su iluminación (Huang et al., 2021; McNeil, 2011; Tolegen et al., 2023).

Tal como se señaló, los corredores verdes, además de potenciar e incentivar una conexión para movilidad activa y reducir la fragmentación de espacios verdes, prestan servicios ecosistémicos como la reducción de las islas de calor y la contaminación. La metodología aquí propuesta permite la integración de otros criterios que potencien estos u otros servicios ecosistémicos, criterios como cercanía a cursos de agua (inançoğlu et al., 2020; Jiang et al., 2021), protección del recurso hídrico urbano y reducción de temperatura en la ciudad.

CONCLUSIONES

Los criterios de evaluación de las áreas verdes, ciclovías y calles peatonales mostraron ser aplicables de acuerdo con la información existente en registros locales, con un levantamiento rápido y no excesivamente complejo de información actualizada en campo, lo que permite que esta metodología sea una herramienta de uso práctico y aplicación operativa para los gestores locales.

Temuco muestra tener un gran potencial para el diseño y aplicación de corredores verdes. Cuenta con una alta superficie de áreas verdes y extensión de ciclovías y calles peatonales, con una buena calidad de áreas verdes y de regular a buena respecto al conjunto de ciclovías y calles peatonales.

Plantear estudios como el aquí expuesto no solo ayuda a mejorar la provisión de servicios ecosistémicos urbanos, sino también a que el uso en las áreas verdes de especies vegetales nativas ayude a consolidar la identidad local al asociarse a paisajes naturales con especies de alto valor ecológico.

La propuesta de una metodología base para el diseño de corredores verdes urbanos no solo aporta una sistematización y aplicación de criterios de evaluación de elementos urbanos de corredores verdes, sino que también es un inicio para la integración de otros criterios vinculados a elementos o características que cada ciudad pretenda potenciar con sus corredores urbanos, como puede ser la conectividad de servicios y/o comercios, el incremento de servicios ecosistémicos y la potenciación del turismo según movilidad activa.

El trazado del corredor verde de Temuco supone una vinculación de diferentes puntos y zonas a través de un circuito de movilidad activa, el cual puede potenciar el comercio, el turismo, la cultura y otras áreas del desarrollo de la comuna.

Se puede afirmar que los corredores verdes son una solución basada en la naturaleza de aplicación en las ciudades, aprovechando su multiplicidad de servicios y beneficios a la comunidad, que se proyecta como un instrumento de planificación potente en la tarea de generar ciudades sostenibles.