Introducción

Esta investigación indaga sobre la cobertura y el tratamiento presentados por los dos principales medios de prensa en Chile, El Mercurio y La Tercera, durante la crisis sanitaria del COVID-19. Ambos medios, de circulación nacional en formato escrito y gráfico, constituyen una muestra esencial de la configuración mediática chilena. A través del análisis de las portadas de ambos medios durante el 2020, buscamos responder a la pregunta de si los principales medios en Chile cumplen la función de favorecer una auténtica esfera pública democrática. Responder a esta cuestión es crucial para reflexionar sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad global en crisis. Es necesario tener en cuenta que los medios de comunicación cumplen una función vital en las sociedades democráticas al visibilizar los problemas y controversias que naturalmente surgen. Necesitamos determinar si la prensa muestra todas las voces en disputa o tiende a reproducir las voces oficiales, reforzando así la hegemonía existente. En este sentido, el objetivo general de esta investigación es conocer la cobertura mediática de la crisis sanitaria COVID-19 realizada por los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera durante el 2020.

El presente artículo está estructurado a partir del planteamiento de los antecedentes que respaldan el problema de investigación, luego la perspectiva y posicionamiento teórico, para después pasar a la presentación de la metodología, ejemplos de análisis y finalizar con la presentación de los principales hallazgos y las principales conclusiones obtenidos a partir de ellos.

Algunos trabajos han explorado la función de los medios de comunicación durante la crisis sanitaria del COVID-19 en distintas latitudes (Leal y Torres, 2023; Cambronero-Saiz, Mula-Grau y Segarra-Saavedra, 2023; Godoy Martín, 2023; Abuín y Sierra, 2022; Blanco y Parejo, 2022; Benalcázar, Viveros y Maza-Cordova, 2022; Pilgun y Koreneva, 2022; Conde-Ferráez, Ontiveros Euán y Batún Alfaro, 2021), lo cual muestra la relevancia de entender el papel de la prensa en la configuración del espacio público mediatizado. Nuestro trabajo, retomando esta preocupación, aporta al intentar comprender dicha cobertura y tratamiento en el marco de la función económico-política que tienen los medios y que hace prever las formas de interpretar la realidad.

Economía política, medios y esfera pública

Esta investigación se fundamenta en un marco teórico que combina la pragmática de la esfera pública (PEP) y la economía política de la comunicación (EPC). El primer enfoque se centra en las características de las prácticas mediáticas en el contexto de las necesidades comunicativas que tienen las sociedades democráticas, mientras que el segundo identifica los condicionantes sociales, especialmente económico-políticos, que establecen posibilidades y fijan limitaciones a las prácticas mediáticas que se llevan a cabo en cada formación social histórica.

La PEP plantea que una esfera pública democrática requiere que los problemas sociales sean discutidos ampliamente en los medios de comunicación en forma de controversias para que sean reconocidos como problemas públicos (Peñamarín, 2016, 2017, 2020). Es decir, el proceso de mediatización de los problemas sociales es esencial para que dichos problemas puedan adquirir visibilidad, sean debatidos y, eventualmente, se impulsen medidas para atajarlos.

Apoyándose en el trabajo de autores como Arendt (1993), Cefaï (2002), Dewey (2004), Fraser (1993), Gusfield (1981) y Venturini (2010), Peñamarín (op. cit.) muestra que el enfoque pragmático de la esfera pública permite superar la concepción habermasiana hegemónica (Habermas, 1982). No solo cabe enfocarse en el consenso, sino en el conflicto y en la necesidad de que las múltiples voces en desacuerdo puedan expresarse públicamente. Desde este punto de vista, una sociedad democrática debe proporcionar las condiciones que permitan tanto que los actores sociales afectados por diferentes problemáticas se organicen para llevar sus voces a los medios como que los medios les den el necesario espacio para discutir. Solo así pueden adquirir visibilidad puntos de vista diferentes e incluso intereses antagónicos, facilitando que los problemas sociales se discutan como controversias. Cuando tal proceso de mediatización en la esfera pública tiene éxito, se asegura la participación de las voces que cuestionan el statu quo y demandan soluciones a los poderes públicos.

Este enfoque pragmático es complementado con el estudio de las causas de la correcta o incorrecta mediatización. La perspectiva de la EPC permite plantear la hipótesis de que el tratamiento mediático (o ausencia del mismo) de los problemas sociales puede explicarse por la estructura del sistema de medios. Por tanto, esta investigación analiza los condicionantes estructurales que permiten o previenen que las controversias tengan lugar en la esfera pública. De hecho, estudios previos que han combinado EPC con análisis de contenido de la prensa han mostrado que, lejos de la concepción ideal de la esfera pública propuesta por Habermas, la sociedad está atravesada por muchos conflictos que han sido marginados o tergiversados en el debate mainstream (Chomsky y Herman, 1988).

La EPC investiga cómo las relaciones de poder afectan a la producción, distribución y consumo de productos mediáticos (Mosco, 1996). Tal y como su nombre indica, esta perspectiva se centra en los nexos entre economía y política que influyen en los procesos de comunicación. Gran parte de la investigación desarrollada por esta escuela se ha ocupado de las estructuras de propiedad, los mecanismos de financiación, la expansión geográfica y sectorial de la mercantilización y del valor de cambio, y el papel del Estado en la configuración de los sistemas de medios. Cabe recalcar que la EPC también entiende dialécticamente que las culturas e ideologías mediáticas tienen incidencia sobre las estructuras económico-políticas de las industrias periodísticas (Albornoz; Segovia y Almirón, 2020). Además, la EPC ha profundizado en el papel de las audiencias, tanto como productos que se venden a los anunciantes (Smythe, 1977) como agentes que reciben contenidos de los medios de forma activa y tienen cierto impacto en la producción mediática (Sparks, 2007). Por último, esta investigación toma en cuenta los estudios que han analizado el papel de los periodistas y otros profesionales de la comunicación en la resistencia y el cambio social (Mosco y McKercher, 2009; Sparks, 2007).

Como puede observarse, el marco de la EPC permite indagar en la pregunta de cuáles son los factores que explican el papel de los medios chilenos en la mediatización de los problemas sociales. Si el enfoque PEP facilita el estudio de las prácticas mediáticas necesarias para la mediatización de las controversias en la esfera pública, el análisis de la EPC se orienta a identificar en un marco de relaciones de poder los condicionantes que promueven o limitan el desarrollo de una esfera pública democrática.

Por último, es particularmente interesante la combinación de ambas perspectivas teóricas (PEP y EPC) pues nos permite superar el límite culturalista de los enfoques dedicados al estudio del contenido de los medios y el límite economicista que plantean algunos enfoques de la Economía Política.

Corporaciones de medios en Chile: reconfiguración de las lectorías y concentración de la publicidad.

El tránsito obligado de Chile, a partir de la dictadura cívico-militar de Pinochet, hacia el neoliberalismo “inicia (...) un proceso de gran envergadura de desreglamentación, privatización y cuestionamiento del Estado de bienestar social” (Bolaño, 2005: 45). Esta instalación del neoliberalismo trae consigo, en el caso de los medios de comunicación, la consolidación de un mercado fundamentalmente comercial donde el Estado asume una posición de promotor del libre mercado (Autor, 2016). Este escenario se mantuvo estable durante los últimos 40 años, pero pareciera comenzar a sufrir fisuras, fundamentalmente, debido a la irrupción de internet.

Los datos del informe oficial, encargado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en 2015, revelaron unos índices de concentración duopólica en el sector de la prensa del 80% en el caso de lectores (41% del Grupo Copesa y 39% del Grupo El Mercurio) y un abrumador 83% si tenemos en cuenta la inversión publicitaria (casi 48% del Grupo El Mercurio, 35% de Copesa). El estudio, realizado por Breull (2015), valoró un censo de 65 diarios, distribuidos a nivel nacional y regional, incluidos los 23 diarios del Grupo El Mercurio y los 4 de Copesa. Aquí destacan las dos cabeceras estrellas de ambos grupos, El Mercurio y La Tercera, respectivamente. Esta última abarca una lectoría del 12% (datos del último semestre de 2014) y unos ingresos publicitarios del 22.7% del total del sector en 2014 (Breull, 2015). En este sentido, llama la atención la rentabilidad incontestable de El Mercurio, que con un 14% de lectores se queda con casi el 40% de la publicidad (Ibíd.).

Otro estudio más reciente constata que estamos frente a una fuerte concentración de la publicidad. A través del estudio de la inversión publicitaria que realiza el sector estatal (gobierno central) en los principales medios de comunicación de Chile (Henríquez, 2019), se refuerza la presencia de El Mercurio como el principal proveedor de este servicio, con un 22% de la inversión total, seguido bastante más abajo por el grupo COPESA, con un 7%. Esto solo considera el trato directo que estas empresas realizan con el Estado, mediante el sistema de compras públicas, pero no la que pueden recoger a través de agencias de publicidad como Prolam Young y Rubicam S.A. y Doblegiro, que controlan, cada una, el 5% de la inversión. Este último gasto es aún opaco en el sistema chileno, al contratar el servicio publicitario en general.

Cuadro 1 Inversión estatal.

| Piñera (2010 - 2013) | Bachellet (2014 - 2017) | Piñera ( 2018… | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||

| 1 | Empresas El Mercurio | "EMPRESA EL MERCURIO S.A.P." | 4.548 16% | 5.434 13% | 6.332 12% | 6.714 13% | 6.290 16% | 3.886 11% | 4.324 12% | 4.095 13% | 2.439 10% |

| ”Sociedad Periodística Araucanía S.A." | 377 1% | 474 1% | 594 1% | 543 1% | 437 1% | 1.192 3% | 1.635 4% | 1.434 4% | 1.067 4% | ||

| "Empresa Periodística El Norte S.A." | 1.139 4% | 1.023 2% | 1.365 3% | 1.407 3% | 1.389 4% | 1.438 4% | 1.382 4% | 1.127 3% | 819 3% | ||

| “EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P” | 142 1% | 142 0% | 100 0% | 106 0% | 63 0% | 661 2% | 1.186 3% | 1.077 3% | 522 2% | ||

| “Diario El Sur S.A” | 36 0% | 40 0% | 43 0% | 35 0% | 22 0% | 426 1% | 550 1% | 551 2% | 504 2% | ||

| 2 | “PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A" | "PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A" | 998 4% | 3.360 8% | 3.950 8% | 3.033 6% | 1.240 3% | 455 1% | 130 0% | 146 0% | 1.259 5% |

| 3 | "Doblegiro· | "Doblegiro· | 804 2% | 748 2% | 761 2% | 1.148 5% | |||||

| 4 | Grupo COPESA | Grupo COPESA | 1.863 7% | 2.431 6% | 2.135 4% | 2.217 4% | 1.962 5% | 2.245 6% | 1.771 5% | 1.693 5% | 1.050 4% |

| 5 | "Oittborn & Unzueta" | "Oittborn & Unzueta" | 755 3% | 1.160 3% | 310 1% | 171 0% | 16 0% | 882 4% | |||

| 6 | "OGILVY & MATHER CHILE S A” | "OGILVY & MATHER CHILE S A” | 77 0% | 36 0% | 730 2% | 767 2% | 694 3% | ||||

| 7 | "A IMPRESORES S.A." | "A IMPRESORES S.A." | 2 0% | 3 0% | 3 0% | 34 0% | 12 0% | 0 0% | 597 2% | 552 2% | |

| 8 | "Asociación de Radiodifusores de Chile' | "Asociación de Radiodifusores de Chile' | 109 0% | 433 1% | 305 1% | 69 0% | 22 0% | 603 2% | 383 1% | 538 2% | |

| 9 | “SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL” | “SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL” | 241 0% | 1.092 3% | 705 2% | 789 2% | 753 2% | 489 2% | |||

| 10 | "BBDOChlle" | "BBDOChlle" | 2.099 8% | 5.515 13% | 7.433 14% | 11.041 21% | 3.163 8% | 1.281 3% | 474 1% | 410 2% | |

| 11 | los medios (con posición entre e l 10 y 50) | Otros medios | 4.221 15% | 9.882 23% | 14.688 28% | 13.018 25% | 7.108 18% | 7.233 20% | 11.154 30% | 10.525 32% | 6.202 26% |

| 12 | los medios (con posición entre e l 10 y 50) | Otros medios | 11.505 41% | 12.240 29% | 15.291 29% | 13.960 27% | 15.758 41% | 16.397 45% | 11.662 31% | 8.713 27% | 50606 23% |

| Total general | 27.870 100% | 42.135 100% | 52.551 100% | 52.589 100% | 38.561 100% | 36.770 100% | 37.137 100% | 32.621 100% | 24.181 100% | ||

Fuente: Henríquez, 2019.

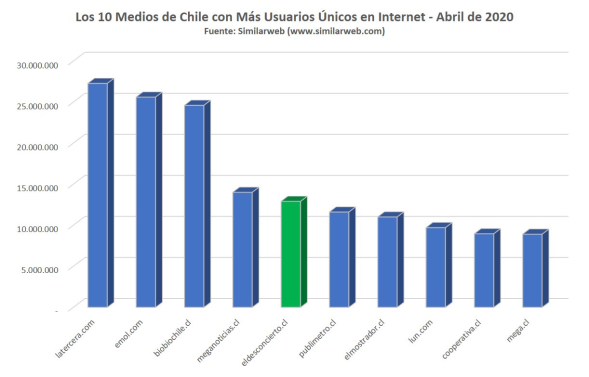

Este último elemento es particularmente interesante cuando se analiza la evolución que durante los últimos 5 años ha tenido la lectoría de medios en Chile. Aquí, por cierto, seguimos encontrando a La Tercera (latercera.com) y a El Mercurio (emol.com) como los diarios con mayores usuarios, pero desde ahí en adelante la oferta se diversifica bastante, llegando Radio Bio Bio (biobiochile.cl) a disputar palmo a palmo la lectoría digital. La amplitud de la oferta pasa por medios como El Desconcierto (eldesconcierto.cl); Radio Cooperativa (cooperativa.cl); Publimetro (publimetro.cl); El Mostrador (elmostrador.cl) y otros.

Fuente: El desconcierto (2020).

Gráfico 1 Los 10 medios medios de Chile con más usuarios únicos en internet - abril de 2020

Breull (2015) detalla cómo, a través de sus diversas sociedades1, el Grupo El Mercurio suma a esos 23 diarios otras 16 revistas/periódicos entre sus posesiones, además de 2 emisoras de radio y 33 cabeceras digitales. Sin olvidar el entramado empresarial que la familia propietaria del grupo mantiene, con intereses en otros mercados como el inmobiliario, el editorial y el agrícola. La familia Edwards se dedica desde hace más de un siglo a este sector, por lo cual sus relaciones con la oligarquía política son fuertes. Por su parte, el Grupo Copesa suma a sus 4 diarios 13 periódicos/revistas, 6 emisoras de radio, un canal de televisión en abierto y 22 cabeceras digitales.2 Es una compañía nacida a mediados del siglo XX y controlada en la actualidad por el empresario Álvaro Saieh Bendeck, cuyas propiedades se extienden por el sector bancario, de seguros, inmobiliario, alimentario, venta al por menor, agroindustrial y editorial, entre otros (Ibíd.).

El entramado oligárquico podría explicar el hecho de que en la actualidad hay otros medios de gran lectoría -como se observa en el Gráfico 1- pero que apenas obtienen publicidad por parte del Estado. De hecho -como se puede contrastar en el Cuadro 1- Radio Bio Bio (biobiochile.cl) aparece en el puesto 16 de medios que obtienen publicidad estatal (2% de inversión en 2018). Radio Cooperativa (coopera- tiva.cl) aparece en el puesto 19 (1% de inversión en 2018). Publimetro (publimetro.cl) aparece en el puesto 21 (1% de inversión en 2018). Esto muestra la complicidad entre los medios tradicionalmente hegemónicos y las estructuras políticas del Estado.

Hay que tener en cuenta esta disociación entre la diversificación de las lectorías, o fuentes de información a través de las cuales los ciudadanos se informan, y el financiamiento publicitario aún concentrado en dos grandes conglomerados. Esto podría explicar, en parte, el resquebrajamiento de la hegemonía política que la élite chilena ha sufrido justamente desde el año 2018 en adelante.

Metodología

El trabajo se desarrolló mediante un análisis de contenido de carácter cualitativo, fundamentalmente de temas y figuras recurrentes, en las portadas de los diarios El Mercurio y La Tercera entre el 3 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, con un carácter cualitativo, se aplicó un análisis del discurso verbovisual, cuya técnica de análisis fue tomada de Gascón y Pacheco (2015). Este modelo permite trabajar sobre la base de tres niveles de análisis: contextual, icónico e iconográfico. Esta metodología mixta buscó entender cómo ambos medios de prensa presentaron la información referida a la crisis sanitaria producto de la pandemia COVID-19.

Criterios de selección del corpus

Ambos medios de prensa fueron seleccionados debido a su importancia en la construcción del espacio público chileno. El diario La Tercera pertenece al grupo Copesa y El Mercurio al Grupo Edwards. Como se ha señalado previamente, el mercado de medios de prensa en Chile tiene un carácter oligopólico, siendo estos dos grupos mediáticos los que controlan la lectoría, fundamentalmente, durante los fines de semana. Coincidente con esto, nuestro estudio se abocó a analizar las portadas de ambos diarios, en el periodo antes señalado, y durante los días domingo, que es cuando ambos medios tienen mayor cantidad de lectores (Asociación Chilena de Agencias de Medios AG, 2015). Por último, se seleccionaron únicamente las portadas que, a través de su titular o imágenes centrales, referenciaran a la crisis de salud pública del COVID-19. Se seleccionaron incluso aquellas portadas que refieren a situaciones derivadas de la pandemia, tales como confinamientos, cuarentenas, cantidad de fallecidos, etc. En resumen, los criterios de selección del corpus de estudio fueron los siguientes:

Tabla 1 Criterios de construcción del corpus.

| Criterio | Descripción |

|---|---|

| Portadas | Se consideraron las portadas de los diarios El Mercurio y La Tercera. |

| Periodo | Se consideró para la construcción de este corpus, el periodo que va desde la aparición mediática del COVID-19, el 3 de marzo del 2020, al cierre del mismo año, el 31 de diciembre. |

| Alcance de la publicación | Se consideraron, para fines del análisis del discurso verbovisual, las portada de los días domingo, publicadas en el periodo antes señalado. |

| Importancia | Se consideran como significativas, portadas que contuvieran titular o imagen central referidas al COVID-19. |

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la aplicación de los criterios de selección de corpus se obtuvieron las siguientes portadas:

Tabla 2 Total de portadas.

| Fecha | Portadas La tercera | Portadas El mercurio | Total de portadas |

|---|---|---|---|

| Marzo 2020 | 3 | 3 | 6 |

| Abril 2020 | 1 | 3 | 4 |

| Mayo 2020 | 5 | 5 | 10 |

| Junio 2020 | 3 | 3 | 6 |

| Julio 2020 | 3 | 3 | |

| Agosto 2020 | 3 | 3 | |

| Septiembre 2020 | 4 | 4 | |

| Octubre 2020 | |||

| Noviembre 2020 | 1 | 1 | 2 |

| Diciembre 2020 | 2 | 4 | 6 |

| Total | 44 |

Fuente: Elaboración propia.

Modelo de análisis verbo visual aplicado

Una vez seleccionadas las 44 portadas se procedió a un análisis general de frecuencias y, posteriormente, para complementar y enriquecer el análisis se aplicó la siguiente tabla de análisis:

Tabla 3.

| Nivel contextual | Periódico: | ||

| Fotógrafo: | Medio/agencia/colaborador/ciudadano: | ||

| Fecha: | Página: | ||

| Nivel icónico | Foto: | ||

| Titular/texto: | Antetítulo/Pie de foto: | ||

| Nivel iconográfico | 1. Plano Significado texto escrito. (titular/ texto/antetítulo/pie de foto/ subtítulo) | 1.1 Nivel temático: | Subtítulo: |

| 2. Plano Significado texto fotográfico | 2.1. Nivel temático: significados globales: | ||

| 3. Análisis global texto mixto | 3.1. Relación texto visual/texto escrito en cuanto a su función: |

Fuente: Extraído a partir de Gascón y Pacheco (2015).

Resultados

Hallazgos generales

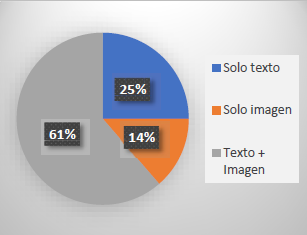

Del total de portadas, únicamente El Mercurio tuvo 11 titulares/texto sin ningún tipo de imagen referencial. Además, El Mercurio fue también el único en tener imágenes no relacionadas con el titular principal de la portada (6 en total). Las otras portadas, del diario La Tercera, correspondieron a texto mixto, entre imágenes y titulares contenidos en las portadas (27 en total) (Ilustración 1).

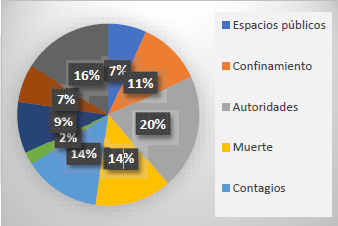

Las figuras más recurrentes en cuanto a las portadas, únicamente en función del texto escrito y los titulares, fueron las autoridades, con 9 referencias; la muerte, con 6 referencias; los contagios, con 6 referencias; el confinamiento, con 5 referencias; las vacunas, con 4 referencias; el espacio público, con 3 referencias; la economía, con 3 referencias; los profesionales de la salud, con 1 referencia; y otros, con 7 referencias (Ilustración 2). La permanente referencia a las autoridades, como figuras del discurso, muestra cómo las rutinas periodísticas permanecen ancladas en una esfera pública reducida al campo político tradicional.

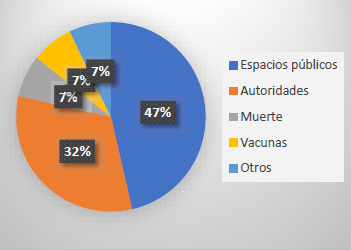

Las figuras más recurrentes en cuanto a las portadas, únicamente en función del texto fotográfico, fueron los espacios públicos, referenciados mediante la alusión directa a calles, centros comerciales, costaneras, entre otros, con 13 referencias; las autoridades, con 9 referencias, haciendo especial énfasis en autoridades de economía y salud. Prácticamente todas las autoridades fueron de gobierno, excepto en una ocasión, donde se hizo referencia a Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico. Los profesionales de la salud tuvieron 5 referencias. La muerte, vacunas y otros, 2 referencias cada una. Las 11 portadas faltantes no contienen imágenes y, por tanto, no califican para fines de esta parte del análisis (Ilustración 3).

Respecto a la frecuencia y periodicidad con la cual los diarios publicaron información relativa a la pandemia, se evidencia que esta disminuye solo durante los meses de octubre y noviembre del 2020, debido al cumplimiento del primer aniversario del llamado “Estallido Social” de octubre del 2019. Este evento ocupó las portadas correspondientes a este periodo.

Resultados análisis del discurso verbovisual

El modelo de análisis que aplicamos a las 44 portadas seleccionadas de ambos diarios permitió obtener los significados tanto de las fotografías como de los textos escritos, así como la complementariedad, o no, de ambas materialidades discursivas. Para ejemplificar el trabajo, incluiremos algunas tablas ilustrativas del conjunto del corpus analizado.

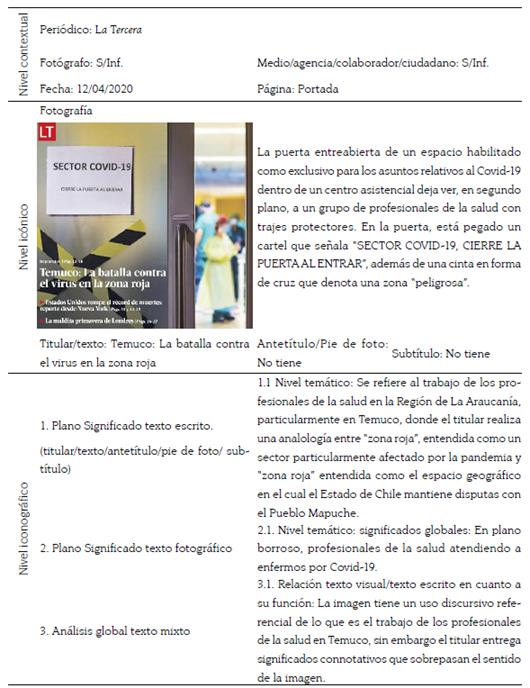

Un ejemplo interesante de cómo la prensa enmarca sus informaciones vinculándolas con sus valores ideológicos se muestra en la portada del 12 de abril del 2020 en el diario La Tercera (Análisis 1).

Se seleccionó esta portada porque hace referencia al COVID-19. En este caso, el titular habla de la “batalla” contra el virus en la “zona roja”, utilizando el término “batalla” como una analogía de guerra contra el virus, estableciéndolo como el “enemigo” a vencer. Por otra parte, señala a Temuco como la “zona roja”; contrario a lo que se pueda creer, después se explicita que se refiere a la “zona roja” por ser uno de los territorios con mayor cantidad de contagios y ocupación de camas UCI, lo que puede resultar confuso, toda vez que usualmente la prensa llama a La Araucanía la “zona roja” por ser el espacio donde existe una violenta disputa entre el Estado de Chile y el Pueblo-nación Mapuche. Este juego de palabras no es casual, por lo que se infiere una intencionalidad en la conformación del relato y una reafirmación ideológica. Por otra parte, en el plano del texto fotográfico, se observa a un grupo de profesionales de la salud “combatiendo” el virus en un espacio que parece ser un hospital o una clínica. Afuera, cuelga un letrero que advierte que se trata del “sector-covid”, contextualizando al titular y otorgando mayor dramatismo al concepto de “batalla”.

Las cifras fueron un elemento recurrente en el texto escrito de las portadas del corpus, principalmente las cifras de muertes y contagios. Asimismo, la información relativa a confinamientos y cierre de espacios públicos que previamente tenían una alta afluencia formaron parte del corpus de forma sostenida. Se observó un tratamiento en el cual no aparecen juicios de valor negativos sobre la gestión de la crisis, pero sí valoraciones favorables, principalmente del Presidente de la República Sebastián Piñera, así como de las autoridades del Ministerio de Salud.

Los diarios analizados no presentan un análisis crítico de la realidad en función de la crisis sanitaria. Se presenta una tendencia clara a la no inclusión de elementos que no favorezcan a las autoridades y sus gestiones. En esta medida, no se da una mirada crítica de la gestión de las autoridades de gobierno. La hegemonía imperante no se pone en cuestión, incluso cuando las cifras entregadas son evidentemente alarmantes. Las portadas funcionan como escaparate de entrevistas, citas y divulgación de actividades e informaciones oficiales. Un ejemplo de esto se muestra en la portada del diario La Tercera, el 24 de mayo del 2020, en la cual una ministra aparece advirtiendo sobre lo negativo que podría resultar el mismo plan impuesto por el gobierno central. Contextualmente, mayo del 2020 fue un mes de alto contagio en Chile (un promedio de 3500-4000 casos diarios). Los periódicos apegados a las líneas gubernamentales se observan como sitios de exposición de las voces oficiales y esto queda demostrado en nuestro análisis.

En las portadas del corpus de estudio se puso énfasis en los elementos inherentes a la crisis sanitaria (confinamiento, merma económica, entre otros), pero con un discurso positivo en relación a la valoración de la gestión de la misma por par- te de las autoridades. El Mercurio dedicó varias de sus portadas a la enunciación de las potenciales mermas económicas que significará la pandemia, tanto para las empresas como para las personas, principalmente en función de la Región Metropolitana y su cuarentena; esta excesiva preocupación por el aspecto económico de la crisis puede encontrar respuesta y/o explicación en la historia del diario El Mercurio, específicamente a su línea editorial y su relación con los distintos grupos económicos dominantes desde la dictadura.

Existieron en total 10 portadas que hacían referencia al gobierno y/o sus autoridades, ya sea de salud u otro ministerio. De esas 10 portadas, 6 hacían alusión, mediante el titular y/o imagen, a la autoridad. Cuatro contenían citas extraídas directamente de entrevistas realizadas por el medio a ministros y subsecretarios. Ninguna de las portadas analizadas refería a la oposición política al gobierno. Por último, es interesante notar que existió un alto grado de centralismo en la cobertura, toda vez que un gran número de portadas ofrecían información únicamente de Santiago y las comunas que lo componen, no así de regiones. Esto se evidencia en la portada del diario El Mercurio del 15 de mayo del 2020.

A pesar de que las portadas cumplen con su clásica función informativa, no entregan indicaciones ni directrices sobre qué hacer, ni tampoco información que permita conocer detalles relevantes en función de prevenir los contagios y evitar, de este modo, la propagación del virus. La cobertura mediática de las portadas se avoca, esencialmente, a hitos narrados en un lenguaje dramático que pone de relieve lo complejo del escenario local y/o global, la catástrofe económica, social, política, etc., a través del uso de frases que impacten, por encima de aquellas que pueden servir de puente entre la comunidad científica y la población. A través de la dramatización de la crisis de salud pública provocada por el virus, se podría deducir que se produce una agudización de la sensación de crisis. Un caso paradigmático de esta situación es el que presentamos en la siguiente tabla de análisis (Análisis 4).

Hallazgos fundamentales

Mediante lo evidenciado, por lo recurrente de los tópicos relativos a muertes, contagios y los hitos referidos a través de imágenes de alta connotación emotiva y titulares enunciativos con lenguaje dramático, y muchas veces mediante la utilización de analogías, se puede concluir que existe un tratamiento mediático espectacularizado en relación con la crisis de salud producida por el Covid-19. La selección de imágenes que ilustran de forma expresiva el lenguaje dramático utilizado en muchos de los textos escritos de las portadas, más que informar, tiende a producir una atmósfera de “crisis”.

La política imperante fue de “entrega de datos”, por un lado, y la exposición de voces oficiales, por otra. Es así como las autoridades de gobierno pudieron utilizar los espacios otorgados por ambos diarios para entregar información oficial o bien como escaparate para verter evaluaciones subjetivas, esencialmente, sobre su gestión, sin freno ni contrapeso político. Esto significaría, al menos desde el análisis realizado, una contribución a la estabilidad del gobierno y un evidente sesgo de omisión en la presentación de las informaciones y de voces que permitan construir un verdadero espacio público.

Las portadas fueron portavoces de los ministerios, enunciando justificaciones y apreciaciones de las autoridades gubernamentales. Difícilmente se puede hablar de un tratamiento crítico y formativo de los hechos si las fuentes utilizadas son mayoritariamente de gobierno. La entrega de cifras elevadas parece responder más a la urgencia de impactar que a la necesidad de generar conciencia. Los diarios analizados eligieron, al menos a nivel de portada, privilegiar las informaciones económicas/políticas que pusieran en relieve las gestiones que han sido intrínsecamente valoradas de forma positiva por, paradójicamente, los mismos realizadores de dichas políticas públicas. Por otra parte, el excesivo grado de centralización provoca que las regiones vean la crisis desde lejos y no adopten, por tanto, una posición defensiva ante el contagio, lo cual se ha evidenciado en las altas cifras que Chile tiene hasta hoy.

Conclusiones

En el sistema mediático chileno, el mismo proceso histórico que responde a la evolución del capital ha llevado a un predominio de la prensa comercial y vinculada a los sectores de la derecha política. Los grupos empresariales son de matriz diversificada, y los medios de comunicación cumplen un rol tanto político como económico.

La centralización del poder de informar se ve reflejada en todos los sectores mediáticos, y es especialmente sangrante en el caso de la prensa. La concentración del financiamiento publicitario hace más difícil la subsistencia de medios alternativos y exacerba la tendencia a la comercialización de los diarios, volcados en un tratamiento emocional y tendente a la espectacularización, como hemos comprobado.

Tal y como argumenta la economía política de la comunicación, la simbiosis entre poder político y poder mediático se hace particularmente visible en periodos de crisis. Es en esos momentos cuando los alineamientos ideológicos se hacen patentes y se cumple la máxima de “seguir al líder”. Más si cabe en el caso chileno, ya que en la legislatura actual, presidida por Sebastián Piñera (político y empresario), nos encontramos con un gobierno de derechas fuertemente contestado desde la sociedad y en pleno proceso de revisión constituyente.

En este ámbito cabría contrastar los resultados que hemos obtenido con la diversificación de lectorías que presentamos en el gráfico 1 y que puede mostrar dónde se informan los ciudadanos hoy en Chile. El resquebrajamiento de la hegemonía pasa hoy, a pesar del constante esfuerzo de medios comerciales como El Mercurio y La Tercera, por las fuentes de información a las cuales es posible acceder producto de la digitalización. Esto, por cierto, no impide que la publicidad se encuentre aún concentrada (cuadro 1), lo cual muestra la connivencia entre organismos estatales y dueños de los medios.

En los dos diarios más representativos de la prensa en Chile, las voces en desacuerdo desaparecen de la esfera publicada, de tal manera que la esfera pública no ofrece las garantías para que las diferentes problemáticas tengan su espacio para crear discusión, conflicto y, en última medida, consenso democrático real. Se evidencia, en esta medida, como los medios tradicionales contribuyen a una configuración donde la esfera pública se encuentra reducida a las voces oficiales, por un lado, y a una estabilización del sistema político y económico que les da sustento y existencia, en última medida.