Introducción

La parálisis cerebral se refiere al grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura que se atribuye a alteraciones o lesiones no progresivas que ocurren en el cerebro en desarrollo (Sheu et al., 2022). Suelen ir acompañados de alteraciones de la sensibilidad, la cognición, la comunicación, la percepción, la deglución, el comportamiento, además de epilepsia y alteraciones neuromusculares secundarias en un espectro muy variable (Sadowska et al., 2020). La prevalencia global de la parálisis cerebral prenatal/ perinatal para los países de ingresos bajos y medianos es de 3.4 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que la prevalencia para los países de ingresos altos es de 1.5 por 1000 nacidos vivos (McIntyre et al., 2022). En un meta-análisis con 49 estudios incluidos se registró una prevalencia global de 2.11 por 1000 nacidos vivos, con mayores prevalencias en recién nacidos con peso entre 1000 y 1499 gramos (Oskoui et al., 2013). En Latinoamérica, un estudio mexicano reportó una incidencia de este trastorno de 4.4 por 1000 menores de 18 meses (Barron-Garza et al., 2023). Para Colombia no existen datos de prevalencia de este trastorno.

En los niños con parálisis cerebral, la morbilidad y la mortalidad están relacionadas con la gravedad y con las complicaciones médicas asociadas, con un alto grado de dependencia para su cuidado. Cuidar un menor o un adolescente con parálisis cerebral implica experimentar cambios en la vida cotidiana, relacionados con la transformación de roles, en los estilos de vida económicos y en las relaciones de apoyo, que exigen adaptarse y hacer sacrificios (Cook et al., 2022; Smith & Blamires, 2022). Específicamente, se requiere manejo dietario y nutricional, actividad física, manejo de estrés, visitas médicas continuas, exámenes de laboratorio, terapias físicas (ocupacionales o del lenguaje), controles médicos especializados y tratamientos farmacológicos. Los cuidadores se encuentran ante una gran variedad de retos, tales como afrontar el diagnóstico, aprender los exigentes cuidados diarios y, en ocasiones, aceptar la muerte. Por lo anterior, el impacto que genera esta condición no solo afecta al niño o la niña, sino también a su entorno familiar. Se registran estudios previos sobre el efecto de terapias, de la carga y de la calidad de vida de los cuidadores (Wang et al., 2022), pero no hay suficiente evidencia acerca de lo que representa la experiencia de cuidado de un niño o una niña con parálisis cerebral por parte de sus padres o cuidadores en Colombia. El análisis de este fenómeno promueve la reflexión analítica entre los profesionales de la salud e incentiva la comprensión de la relación entre el cuidador y el niño con parálisis cerebral; en consecuencia, ayuda a mejorar el proceso de atención clínica. La pregunta de investigación se plantea así: ¿cómo es el significado de la experiencia de cuidar un niño o una niña con parálisis cerebral para sus padres o cuidadores? Con base en ella, el objetivo de la investigación fue comprender el significado de la experiencia de cuidar un niño o una niña con parálisis cerebral.

Método

Investigación con enfoque hermenéutico en perspectiva constructivista, el cual empleó como diseño el método de la teoría fundamentada (Strauss &, 1990), en la cual se aplican la entrevista semiestructurada para recolectar información y el estudio comparativo constante a través de la abstracción de códigos y categorías para el análisis. La teoría fundamentada se apoya conceptualmente en el interaccionismo simbólico (Blumer, 1986), corriente sociológica que reconoce que los seres humanos se comportan según lo que los fenómenos significan para ellos.

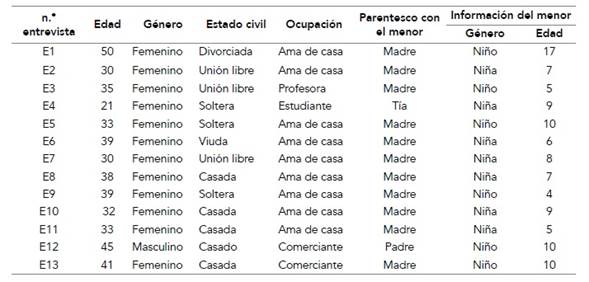

Los participantes fueron adultos, cuidadores principales de niños y niñas con parálisis cerebral moderada y severa, hospitalizados en el Hospital Pablo Tobón Uribe entre 2018 y 2021, que aceptaron participar del estudio. Se extendió la invitación a los padres hombres, expresando la preferencia a que se entreviste a las madres, pues son las principales responsables del cuidado directo de sus hijos, excepción hecha por un padre hombre. La muestra se conformó por 13 personas (padres de 12 menores de edad, pues en un grupo familiar se contó con la participación simultánea de madre y padre), captadas hasta encontrar una mayor saturación de las categorías emergentes. Se excluyeron cuidadores de pacientes con diagnóstico menor a un año. Por el tipo de diseño, el muestreo utilizado fue no probabilístico. Tras el contacto inicial, se explicaron los propósitos, las ventajas y los riesgos de participar en el estudio; posteriormente, se acordaron la fecha y el lugar de las entrevistas. Ninguno de los invitados se negó a participar.

Se utilizó la entrevista semiestructurada, para la cual se construyó un guion de preguntas abiertas que indagan por el entorno familiar y social del cuidado del menor y las relaciones interpersonales en la familia. Se indagó por la percepción de la enfermedad, el proceso del diagnóstico, las expectativas y los sentimientos asociados. Se profundizó en la experiencia de cuidado en casa y en el hospital; finalmente, las implicaciones en la vida familiar, social y laboral de cuidar a un niño o niña con parálisis cerebral.

Se practicaron 13 entrevistas a los cuidadores principales, entre agosto de 2018 y septiembre de 2021. Con motivo del retraso en la recolección de información ocasionado por la pandemia global del covid-19, se hizo necesario cambiar la metodología de las entrevistas de presenciales a virtuales, las cuales se grabaron con autorización previa y firma del consentimiento informado, con duración entre 40 y 120 minutos. Las entrevistas presenciales se aplicaron en consultorio del hospital y las virtuales desde los hogares de los participantes a través de plataforma de videoconferencia Google Meet.

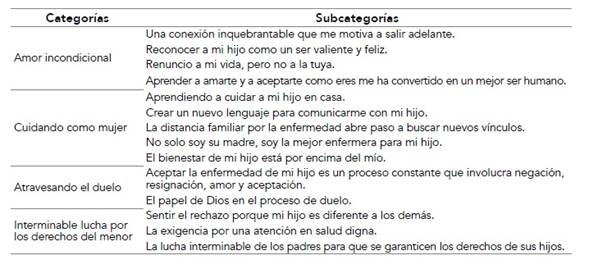

Las entrevistas se transcribieron verificando la fidelidad entre el audio y el texto. El análisis inició con una lectura minuciosa para identificar códigos sustantivos en la codificación abierta. Se conceptualizaron 1328 códigos, los cuales se agruparon en categorías descriptivas y subcategorías emergentes (tabla 1), según las propiedades y dimensiones de la teoría fundamentada.

Se realizó un proceso analítico y sistemático de comparación constante, iterativo e interactivo entre los códigos, las categorías y las referencias teóricas. El manejo estadístico de datos para las variables demográficas de los participantes se realizó a través de mediciones descriptivas en el programa Excel™. Se realizó triangulación de investigadores, confrontando los puntos de vista en un proceso de intersubjetividad que enriquece el análisis. A partir de la reflexividad, los investigadores hicieron conscientes los constructos desde los cuales parten los análisis al reconocer sus propias restricciones.

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Investigaciones y Ética en Investigaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe y por el Comité de Ética de Investigación en Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Resultados

De los 13 cuidadores principales participantes del estudio 92.3% eran mujeres y de estas 69.2% amas de casa. El promedio de edad de los cuidadores se registró en 35.8 años. 69.2% tenían una pareja de respaldo. De los menores cuidados, correspondían al género femenino 58.3% y al masculino 41.7%. La edad promedio de los niños cuidados fue 8 años (tabla 2).

Amor incondicional

Los entrevistados describieron el amor que sienten por sus hijos como incondicional y recíproco, dada la conexión inquebrantable que se crea entre ambos. Sus hijos tienen el poder de cambiarles el estado de ánimo y los motivan a salir adelante porque con su sensibilidad, nobleza y fortaleza, les enseñan a no rendirse ante las adversidades y los alientan a ser fuertes y pacientes con ellos. Una de las madres entrevistadas manifestó: «Él me ha enseñado impresionante qué es la paciencia, qué es el amor sin límite. Él es un amor puro» (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018). En consecuencia, perciben a sus hijos a través del amor, reconociéndolos como seres valientes que aprenden a interactuar con otros y a disfrutar de los momentos en familia, pues se aferran a la vida y superan los pronósticos médicos. Reconocen que ellos viven «al modo que pueden» y se sobreponen ante lo que padecen con solo escuchar la voz de sus padres. La misma madre indicó:

Mi hijo está vivo porque me ama y porque hay un Dios que todo lo puede. Cuando decían que mi hijo se estaba yendo, me vio y yo le cogí la mano, me arrodillé y le decía: «No te vas» y él empezó a abrir los ojos (…). Cuando escuchó que yo le clamaba a Dios para que no se lo llevara porque lo había aceptado con su discapacidad, empezó a mejorar (…). Yo siempre he estado segura del amor que él me ha tenido (…), porque si se hubiera querido ir se hubiera ido. (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018)

Como parte del amor incondicional hacia sus hijos, los padres realizan distintos tipos de renuncias para dedicarse a su cuidado total. Esto implica dejar de lado sus sueños y proyectos para estar completamente atentos a las necesidades de sus hijos. Las renuncias las hacen sin remordimientos ni culpas, al punto que a lo único que no están dispuestos a renunciar es a la vida de sus hijos, pues «se vuelve una necesidad que estén vivos». Para los padres sería mucho más grande el dolor de dejarlos ir. Una de las madres declaró:

Eso es algo que uno nunca va a aceptar, pero todos tenemos que irnos de este mundo, y no es justo dejar a la niña sufrir así, sabiendo que en cualquier momento no va a estar con nosotros (…). Entonces el papá dice que así sea enferma, él la quiere tener viva. (E7, comunicación personal, 16 de agosto 2020)

Los padres relacionan el amor con la aceptación, usando estos términos como sinónimos, pues amar es aceptar a sus hijos aun con los diagnósticos y complicaciones de la enfermedad, ya que llenan por completo sus expectativas. En efecto, los perciben como niños y niñas normales, sin pensar en la carga que representan por su enfermedad ni por la dependencia que existe para las actividades cotidianas. Esta experiencia los convierte en mejores personas, en tanto se tornan más sensibles, humildes y compasivos con los demás, ya que aprenden a amar de verdad y a vivir el presente, agradeciendo a Dios que sus hijos tengan un día más de vida.

Cuidando como mujer

El cuidado en el hogar de los niños y niñas con parálisis cerebral inicia desde que nacen. Las madres se adaptan a nuevas rutinas para atenderlos, aprenden a bañarlos, a cargarlos y a alimentarlos y se familiarizan con dispositivos para su cuidado y tratamiento. Con el paso del tiempo, observan que sus hijos requieren un cuidado constante y están dispuestas a proporcionarlo. Después de las citas con especialistas y hospitalizaciones recurrentes, aprenden estrategias que ponen en práctica en el hogar: manejo de secreciones con aspiradores, alimentarlos a través de sondas o gastrostomía o realizar el cambio y mantenimiento de dispositivos. Aprenden a practicarles las terapias físicas y respiratorias en el hogar. Adquieren camas, bañeras, sillas especiales y realizan adaptaciones en su hogar para mayor comodidad y mantener su salud. Una de las madres entrevistadas reflexionó así:

Todas las terapias y el manejo respiratorio me los enseñaron acá las enfermeras y las terapeutas respiratorias. El niño en la casa tiene su cama hospitalaria, su colchón antiescaras, tiene la pipeta de oxígeno, o sea, es un cuartico de hospital, pero es su casa (…). Tiene el aspirador de secreciones, las sondas de aspirar, guante, gasas. (E10, comunicación personal, 12 de marzo 2021)

Con el tiempo, los cuidadores aprenden a comunicarse con los menores a través de gestos, sonidos y movimientos, de los cuales logran interpretar un mensaje, convirtiéndose en un nuevo lenguaje con sus madres, principalmente, y con las familias, de forma ocasional. Logran identificar en sus hijos la alegría, el dolor, la necesidad de algo o la diversión. Reconocen, también, el agradecimiento que sus hijos expresan y la identificación que hacen de los miembros de la familia.

Las rutinas de las familias se basan en el cuidado y en la satisfacción de los niños y niñas con parálisis cerebral; sin embargo, son pocas las relaciones familiares que permanecen intactas. Los padres sienten que sus hijos son rechazados y discriminados por tener una condición de discapacidad, incluso dentro del mismo hogar, lo que lleva a que los familiares se mantengan distanciados de la vida de los niños y niñas, que desconozcan aspectos del cuidado y sus necesidades, pues no se involucran ni acompañan en los distintos momentos de la enfermedad.

Las relaciones de pareja de los cuidadores se ven afectadas porque las madres renuncian a actividades cotidianas con sus esposos por preferir las que implican el cuidado de sus hijos en el hogar. Al mismo tiempo, surge la necesidad de dormir con los hijos en la misma cama, pues consideran que deben estar atentas a su respiración o si presentan alguna convulsión. Esto conlleva a que el padre sea apartado de su propia cama y habitación o de los distintos espacios en la casa para brindárselos a sus hijos. Entonces, se crea un distanciamiento paulatino en las dinámicas de pareja, lo que finalmente provoca el deterioro emocional de la relación, afectando también el bienestar y la comodidad de los hijos. Una madre entrevistada señaló:

¿Por qué cuando nos separamos hace 10 años decidimos quedarnos juntos? Porque sabíamos que había hospitalizaciones y había que llevar y traer ropa, traerle la comida al otro [a su pareja]. Entonces, siempre tenía que quedarse alguien con el niño (…). Entonces por eso fue por lo que decidimos vivir juntos (…) y cuando nos separamos un año para mirar qué sucedía (…) el niño comenzó a manifestar eso, esa fiebre casi sin explicación ninguna. El papá iba cada 15 días y siempre había fiebre cuando el papá no iba. (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018)

Las relaciones sociales también se alteran porque los padres se ven obligados a abandonar a sus amigos y a crear nuevas amistades con otros padres de niños y niñas con parálisis cerebral, con quienes intercambian métodos de cuidado y se ofrecen ayuda entre sí cuando tienen dificultades. Otra madre entrevistada explicó:

Nosotros no tenemos una vida. La vida social de nosotros ya casi no hay (…). En el centro de rehabilitación esperando, yendo a la consulta médica. Allá uno se relaciona con papás de niños que tienen las mismas condiciones. Ya uno no tiene esa vida que tenía antes y pues a mí no me hace falta. (E9, comunicación personal, 12 de marzo 2021)

En el cuidado se puede identificar que son las madres las principales involucradas, pues constantemente llegan a acuerdos con sus parejas para que ellos continúen trabajando y poder garantizar un sustento económico en el hogar. De esta forma, ellas asumen totalmente la atención y el cuidado de sus hijos en el hogar. Por lo tanto, es necesaria su fuerza para afrontar la vida que les espera y en este aspecto las madres suelen asumir fortalezas adicionales respecto de sus esposos, pues argumentan que sus compañeros desfallecen con mayor frecuencia y facilidad, por lo que les cuesta mucho más aceptar que sus hijos tienen esta enfermedad. Una madre lo confesó:

Entonces a mi esposo eso le dio muy duro (…). Él renegaba mucho de Dios porque la niña se la había dado así (…). Yo en ese sentido he sido como más bien fuerte (…); yo como que saco fuerzas (…). En cambio, mi esposo en ese sentido ha sido muy débil (…); lo veo tan débil que no me gusta como decirle las cosas (…). Yo me guardo todo para mí para que él esté como más tranquilo y no esté tan pensativo, ni tan triste. (E11, comunicación personal, 21 de noviembre 2018)

Cuando las madres no cuentan con una pareja estable deben asumir en soledad el cuidado del hijo y el sustento del hogar. Frecuentemente recurren a otros cuidadores de la familia para que participen en el cuidado, aunque reconocen que, por lo general, estas personas no están lo suficientemente capacitadas, pues son ellas las que verdaderamente conocen las necesidades de sus hijos. Cuando los dejan al cuidado de un familiar, sienten remordimiento y culpa porque creen que no harán de forma correcta lo que el niño o niña necesitan, y aseguran que las madres serán siempre las mejores enfermeras de sus hijos. Una madre entrevistada afirmó: «No hay mejor enfermera que la mamá (…). Yo he aprendido a hacer casi de todo (…); yo le hago todo en casa» (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018).

Al sentir que son las únicas que poseen las capacidades para cuidar de sus hijos, las madres suelen ignorar su propia salud mental y física, poniendo en primer lugar el bienestar de ellos. La salud mental de las madres suele afectarse porque sus hijos se descompensan con frecuencia y deben ser hospitalizados, lo que las obliga a estar fuera de casa por periodos prolongados de tiempo, alejándose de los otros miembros de la familia y perpetuando el sentimiento de soledad. Esto impulsa la aparición de síntomas ansiosos y depresivos que demandan intervenciones psicológicas. Su salud física también tiene afectaciones, llegando a requerir consultas de urgencias e intervenciones que las dejan hospitalizadas, empeorando el sentimiento de culpa por abandonarlos.

Atravesando el duelo

Al recibir la noticia del diagnóstico, los padres atraviesan etapas interpuestas y repetidas en diferentes momentos de la vida del menor, parecido a como se vive un duelo. Describen el momento del diagnóstico como una experiencia dolorosa, de poco entendimiento y gran incertidumbre, todo ello propio de la negación. En su mayoría fueron embarazos con esperanza de tener hijos sanos. La negación les hace creer que se trata de algo temporal y que se pueden recuperar de forma definitiva; incluso algunos dudan del diagnóstico médico por el anhelo de ver a sus hijos «normales».

Cuando nació, ella venía como una niña normal (…) y la sorpresa fue que el médico dijo que ya venía con desviación de la columna y que sus manitos ya estaban torcidas, pero ella no tenía ninguna de esas alteraciones físicas (…). El médico nos había pintado un mundo súper tremendo y resulta que físicamente no se veía nada raro; ella se veía como una niña normal. (E2, comunicación personal, 14 de abril 2020)

Con el pasar del tiempo, reconocen que su hijo luce diferente a los demás de su edad, que no logra las metas del desarrollo por más que sea estimulado; en ese punto, poco a poco, enfrentan la realidad; esa que ha sido impuesta y les ha tocado aceptar. Una madre entrevistada lo narró así:

Es que al principio de esa enfermedad uno no acepta (…). Yo tengo que aceptar que mi hija no se va a sentar, que no sostiene la cabeza. Aceptar a las malas (…) porque no me dieron la opción, sino que me impusieron eso. (E8, comunicación personal, 2 de octubre 2019)

Para los padres es complejo aceptar que sus hijos van a requerir seguimiento médico estricto y de por vida, pero más lo es admitir y reconocer la irreversibilidad de la enfermedad. Este duelo reaparece en las hospitalizaciones, al ingresar a unidades de cuidado intensivo y al enfrentar noticias como el requerimiento de dispositivos alternos como una gastrostomía. Durante este proceso de entender la discapacidad como «ruleta de emociones», los padres dudan si sienten aceptación o resignación por la enfermedad. Camino este, cargado de altibajos, con momentos tranquilos por la estabilidad clínica, pero con fortuitas recaídas que llevan a nueva negación. Los padres trabajan diariamente para que sus hijos puedan ser lo más independientes posible, que puedan disfrutar un poco más la vida y terminan por vivir el presente. Una madre entrevistada lo refirió así:

¿Sabes una cosa? No tengo ninguna expectativa a futuro con él, porque yo vivo el día a día con mi hijo y soy agradecida con Dios; y cuando veo que mi hijo me abre los ojos cada día, ese es m

El proceso de duelo implica para los padres momentos en conflicto con Dios y se cuestionan el porqué de su vida, sintiéndose no escuchados. A pesar de ello, reconocen que su fe se fortalece al haber aprendido a conocer la grandeza de Dios a través de sus hijos. Una de las madres así lo indicó: i futuro, el hoy. Yo no sé mañana. (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018)

Desde el momento que le diagnosticaron la enfermedad (…) le dije a Dios, me lo diste de esta manera; lo único que necesito es que me des fuerzas y sabiduría para sacarlo adelante (…). Sabía que la única sanación era de Dios, pero que yo le podía dar calidad de vida. Entonces, a partir de ese momento fue donde dije: me la voy a jugar. (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018)

Interminable lucha por los derechos del menor

En sus relatos, los padres refirieron que la sociedad no se encuentra preparada para la diferencia ni la discapacidad, ya que suelen verse enfrentados al desprecio, a la lástima y a las críticas de los demás. En lugares públicos, las madres se enfrentan a personas que manifiestan sentirse incómodas por los ruidos de las secreciones que producen sus hijos al comer o al recibir sus alimentos por sondas. Una madre relató:

Es la poca adaptabilidad que tiene la sociedad a personas en esta condición, porque nosotros salimos, yo llego y saco la sonda para pasar la comida y todo el mundo es mirando raro (…). La gente incluso ve eso como mal (…) y como los niños hacen tantos sonidos con las secreciones como que le da es fastidio a la gente. (E2, comunicación personal, 14 de abril 2020)

El personal médico en la vida de sus hijos cobra importancia porque intervienen desde esas primeras atenciones y hacen parte del acompañamiento a lo largo de sus vidas. Los padres esperan que ellos sean conscientes de su labor al actuar desde el conocimiento con amor, sensibilidad y empatía, pero refieren haberse encontrado con muchos profesionales que realizan una atención tosca y distante. Una madre manifestó: «Nos ha pasado muchísimo, con médicos que son especialistas de niños y ni siquiera les hablan, no los saludan (…). Me parece terrible un profesional que ni siquiera determine el niño» (E5, comunicación personal, 11 de abril 2020).

Estos comportamientos fragmentan la relación del médico con la familia, al crear una brecha y generar inconformidad en las madres, por salir de las citas sin entender las explicaciones dadas y sintiéndose mal, por la subvaloración de los médicos frente al saber de las madres, por creer que son ellos los poseedores del conocimiento. Una madre lo confesó así:

A veces uno siente que se disgustan porque uno llega: Oiga doctor, hágame un favor. No, es que el médico acá soy yo. Sí doctor, es que es usted el que tiene el conocimiento, pero la que tiene la hija y la que sabe qué necesita soy yo. (E8, comunicación personal, 2 de octubre 2019)

A los padres les incomoda el constante recordatorio por parte del personal médico que son niños y niñas con una enfermedad crónica irreversible con pronóstico desfavorable y la probabilidad de fallecer a corto plazo. En los servicios de urgencias, suelen enfrentar cuestionamientos que les refuerza el dolor y el sufrimiento, al considerar que se les hace énfasis en que no se deberían intentar maniobras de reanimación que prolonguen la vida de sus hijos en caso de una situación potencialmente letal. Es difícil para ellos por el deseo de ver a sus hijos con vida y sienten que el personal médico, en estos casos, no desea hacer nada por sus hijos. Otra madre relató:

Al llevarlo a urgencias, muchos médicos preguntan: ¿Para qué lo trajiste, si vos sabés que en cualquier momento se va? Sí, pero es que es un ser humano al que hay que darle una atención; pero hágalo con amor, es que usted es un médico, por favor. (E1, comunicación personal, 22 de agosto 2018)

Los padres consideran que la atención de los niños y niñas con parálisis cerebral debe ser priorizada porque son vulnerables y frágiles, con alto riesgo de sufrir complicaciones. Sienten que deben luchar constantemente para que sus hijos reciban un trato digno, una atención en salud adecuada y que se respeten sus derechos, los cuales son vulnerados frecuentemente al ser discriminados o cuando sienten que las aseguradoras les imponen demasiados obstáculos. También manifiestan que aún existen lugares con pocas vías de acceso para personas que presenten alguna discapacidad, lo cual dificulta su movilización y aumenta la exclusión y la desigualdad. Una madre concluyó: «Muchos no entienden el contexto de una persona con discapacidad (…). Entonces todavía falta mucha cultura para que las personas acepten ese proceso» (E10, comunicación personal, 12 de marzo 2021).

Discusión

Esta investigación tiene como objetivo comprender el significado de la experiencia de cuidar un niño o una niña con parálisis cerebral para sus padres o cuidadores. A continuación, se discuten cada una de las categorías emergentes. Con relación a la categoría amor incondicional dentro de la teoría del reconocimiento, se fundamenta en que el ser humano se constituye exclusivamente como tal en relación con los otros, pues las personas dependen de un ambiente propicio y fomentado desde temprana edad, caracterizado por conductas afirmativas y de reconocimiento hacia ellas (Honneth, 2006). El amor da cuenta de un reconocimiento recíproco y de una atención otorgada y exigida por los involucrados en el contexto de las relaciones primarias, como lo es la de madre e hijo (Basaure, 2011), en la cual se busca garantizar la satisfacción de necesidades básicas que consolidan la autoconfianza y la autoestima en los niños y niñas a través de manifestaciones de afecto de sus padres (Honneth, 2006; Velásquez & Arroyave, 2021).

Diversas investigaciones describen hallazgos similares a los expuestos en este estudio, pues la mayoría de las cuidadoras son las madres, y en altas proporciones habían abandonado sus trabajos por la necesidad de atención y la complejidad de la enfermedad (Dambi et al., 2015; Molina et al., 2019; Pérez & Mendiondo, 2007). A pesar de estos trascendentales cambios en sus vidas, están dispuestas a hacer cualquier cosa por sus hijos (Fernández-Alcántara et al., 2013). La experiencia de cuidado acarrea enormes aprendizajes, tales como el adecuado uso de dispositivos médicos, la construcción del lenguaje, las formas de comunicación alternativas y adaptar los espacios del cuidado, logrando una resignificación más integral (Velásquez & Arroyave, 2021), reconocida como un «cuidado artesanal» (de la Cuesta-Benjumea, 2005).

En cuanto a la categoría cuidando como mujer, es claro que el cuidado está permeado por asuntos de género, pues no solo es elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, sino también una forma primaria de relaciones significantes de poder, desarrollada por procesos sociales. Se establecen relaciones entre hombres y mujeres basadas en jerarquías de poder; de ahí que sus roles, en todos los ámbitos, están determinados desde el nacimiento y se ejercen de acuerdo con las construcciones sociales y culturales asumidas históricamente (Velásquez & Arroyave, 2021). Así, existen ciertos símbolos y mitos culturalmente aceptados asociados con lo femenino y lo masculino, cuya interpretación se da a través de doctrinas, religiones o políticas que resignifican cada género, tal como el caso en el que los hombres son proveedores y las mujeres brinden consuelo y cuidado (Batthyány, 2021; Fraser, 2020). Lo anterior coincide con relatos de entrevistadas que permiten argumentar que la división sexual del trabajo, de acuerdo con los roles de género, está orientada a perpetuar tradiciones del patriarcado y evidenciar relaciones asimétricas de subordinación y exclusión de las mujeres (Álvarez et al., 2019; Batthyány, 2021).

Las mujeres entrevistadas desempeñan un papel fundamental, protagónico y exclusivo en el cuidado de sus hijos. Se les exige renunciar a sus propias vidas y asumir el rol de amas de casa. Estas labores suelen no tener reconocimiento ni remuneración social o económica, al darse dentro del hogar, ser invisibles ante la sociedad y hacer parte del «ser mujeres». Esto, analizado en perspectiva de género, implica que los trabajos con mayor reconocimiento (en la política, la economía, la industria y los negocios internacionales) son considerados masculinos, mientras que las labores femeninas (el cuidado de los hijos y del hogar) son subvaloradas, al punto de considerar que un hombre que realice «tareas de mujeres» pueden cometer errores y fracasar por no poseer esas competencias (Batthyány, 2021; D’Alessandro, 2018).

Diversos estudios han puesto de manifiesto cómo el nacimiento de un hijo con parálisis cerebral supone un cambio para la vida de los padres, con marcadas afectaciones en su salud física y emocional, la situación laboral y profesional, las relaciones familiares y sociales (Whittingham et al., 2011). En el cuidado de los hijos, los padres experimentan niveles de estrés mayores a los de la población general, con alta significancia clínica traducida en ansiedad y en depresión, que requieren intervenciones cognitivas y clínicas (Ribeiro et al., 2014; Sonune et al., 2021; Tseng et al., 2016), lo que es potenciado por el cuestionamiento que otros hacen del cuidado ofrecido (Hagerman et al., 2022), lo que coincide con los relatos del presente estudio.

Parte del estrés es explicado por el deterioro que sufren las relaciones de pareja, como refieren estudios con alta frecuencia de divorcio en padres de hijos con parálisis cerebral (Pérez & Mendiondo 2007). Lo anterior también se explica por el desplazamiento que generalmente sufre el padre o porque el estrés experimentado manifiesta la des-unión previa en dicha relación (Dizy, 2010). Ocasionalmente, el padre se concentra en trabajar para asegurar el sustento económico y se aleja de su pareja, lo cual incentiva enfrentamientos, soledad e insuficiente reconocimiento del otro (Dizy, 2010; Núñez, 2003; Pérez, 2016).

Algunos estudios reportan que estos padres disminuyen su participación en actividades familiares por desinterés o por decidir ocultar información a otros miembros de la familia (Fernández-Alcántara et al., 2013; Pérez & Mendiondo 2007). Adicionalmente, se distancian al considerar que a los demás les falta conocimiento sobre la parálisis cerebral (Ruiz, 2014).

Respecto de la categoría atravesando el duelo, la evidencia indica que la experiencia de recibir el diagnóstico de sus hijos recién nacidos implica un duelo, aunque difiera en cada caso (Kübler-Ross et al., 1972). Incredulidad, angustia e incertidumbre se apoderan de los padres por lo inesperado de la situación, por la esperanza fallida de tener un hijo sano y por el exceso de información súbita que desborda su comprensión (Fernández Alcántara et al., 2013). A menor experiencia en el cuidado, mayor la incredulidad y la sorpresa en los padres (Almasri et al., 2012; Sen & Yurtsever, 2007). La consecuente negación impide aceptar la enfermedad y se atribuye el diagnóstico a errores médicos, tal como se evidencia en el actual estudio.

La rabia domina el sentimiento hacia médicos, familiares y dios, al cuestionarse y buscar culpables, pues no aceptan el merecimiento de esta condición. La posterior negociación permite afrontar la situación a pesar de momentos de estabilidad clínica, alternados con periodos de exacerbación (Luna et al., 2017; Martino, 2007). La aceptación exige reconocer la enfermedad y sus limitaciones (Kübler-Ross et al., 1972). Estudios demuestran que la espiritualidad y la religión aportan esperanza y permiten la aceptación de la enfermedad, al reducir la angustia y el estrés (Yoffe, 2012), aunque sean frecuentes los conflictos espirituales, al no sentirse escuchados por su dios y creer que algunas enfermedades son el resultado de un castigo divino (de Diego-Cordero et al., 2020; Mora & Patiño, 2018).

Con relación a la categoría la interminable lucha por los derechos del menor, es común que los padres se sientan confundidos, desinformados e indignados al momento de recibir información acerca de la condición del hijo, por tratarse de una enfermedad permanente e irreversible (Feudtner, 2007; Martino, 2007), de ahí la propuesta de un modelo de atención integral del niño que vive con una enfermedad crónica potencialmente letal, con soporte equitativo y afectivo (Committee on Bioethics and Committee on Hospital Care, 2000).

El concepto de discapacidad ha sido significado desde la deficiencia, la caridad, la compasión y la lástima, lo que refleja lo hallado en el actual estudio, donde la respuesta social juzga en términos de resaltar la «anormalidad del otro» (Collazos et al., 2008). Sin embargo, el concepto de discapacidad ha evolucionado y reivindica la diversidad de la vida humana y el reconocimiento de los derechos, aunque coexisten perspectivas limitantes que dificultan la superación de esquemas de beneficencia y caridad (Hernández, 2015; Oviedo-Cáceres et al., 2019).

La vulnerabilidad de los niños y niñas con parálisis cerebral tiene que ver con la fragilidad, la posibilidad de sufrir y el riesgo de muerte (Feito, 2007). Los seres humanos necesitan establecer relaciones con efectos positivos durante la convivencia con el otro y la forma en la que se puede afrontar la vida y sus dificultades (Hojat, 2007), lo que es consecuente con el derecho a la salud de cada niño.

Una limitación en el actual estudio se refiere a la imposibilidad de profundizar con más rigurosidad en las categorías, ante el escenario deseable de entrevistar a más cuidadores. Sin embargo, el distanciamiento ocasionado por la pandemia global del covid-19 supuso un difícil acercamiento a otras personas, además de la decisión de no exponer al grupo familiar a un mayor riesgo. Futuros estudios podrían aplicar otros análisis encaminados a evaluar la calidad de vida de los niños y niñas con parálisis cerebral y de sus cuidadores en nuestro medio. El grupo de investigadores agradece a los cuidadores entrevistados, quienes abrieron las puertas de sus hogares para dialogar y explorar este tema desde su perspectiva.

Se concluye que existe una decidida forma de afrontamiento de las cuidadoras, pues están dispuestas a renunciar a sus propias vidas y a sus relaciones personales y sociales, incluso a sufrir un constante duelo. Tienen la suficiente disposición a aprender nuevas formas de cuidar y a transformar sus hogares para adaptarlos, con la intención de esforzarse por el bienestar y la atención digna de sus hijos. El amor sin condiciones les permite reconocerse como mujeres cuidadoras únicas.

La principal recomendación se dirige al personal de salud, a saber, hacia la búsqueda de estrategias de comunicación e interacción con el fortalecimiento de aspectos como la sensibilidad y la empatía frente a los niños y niñas con parálisis cerebral, incluyendo también a sus cuidadores. Esta actitud humana del personal de salud puede hacer un poco más liviana la carga emocional, de por sí ya pesada, que llevan los cuidadores. Se espera un mayor compromiso en el cuidado por parte de los demás miembros de las familias. Finalmente, un especial llamado a la sociedad y a las autoridades políticas en general para asumir una mayor consciencia, comprensión y sensibilidad hacia las condiciones y necesidades de los niños y niñas con parálisis cerebral y sus cuidadores.