Introducción

El Amazonas es representado usualmente como un espacio de selvas, ríos, indígenas y animales exóticos, producto de experiencias reales o narrativas fantásticas que de alguna u otra forma activan la imaginación. Pero ¿cómo ha sido construida la imagen del espacio geográfico amazónico? En este artículo se considera que la cartografía ha tenido un papel importante como representación desde una perspectiva histórica que se interesa por la construcción y la reproducción del imaginario colonial y trasciende su invención nacionalista (Zárate). Esto por cuanto la connotación como naturaleza salvaje de la región es producto de la invasión-invención de una gran extensión territorial en torno a un río y sus afluentes en ese supuesto Nuevo Mundo que estaban descubriendo las potencias coloniales europeas en la primera mitad del siglo XVI. Los descubrimientos se entendieron entonces como formas de apropiación casi natural que permitieron proclamar derecho de posesión y dominio de lugares y objetos, así que fueron “celebraciones del poder del hombre europeo sobre la naturaleza” (Nieto 4).

La invención de la Amazonia fue posible por la particular mirada del poder colonial europeo, las Coronas y los funcionarios que enviaron como emisarios a exploradores que solo podían percibir y describir lo que observaban desde sus propios y limitados referentes. Por supuesto, los intereses coloniales requerían la comprensión de ese territorio habitado por pueblos numerosos y supuestamente incivilizados, al andar desnudos, no ser católicos y dada su actitud guerrera. Como el poder colonial se medía en cantidad de territorio conquistado, pueblos dominados, almas convertidas y riquezas extraídas, se activaron diversas estrategias para controlar los territorios y dominar a los habitantes originarios. La capacidad descriptiva de los invasores hizo posible el registro de todo lo observado en crónicas y algunos mapas.

La región significó un reto para el avance de la conquista y colonización europea por cuenta de las dificultades de acceso y control territorial, a causa de su naturaleza exuberante y la agresividad de algunos pueblos. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII se presentaron avances técnicos importantes para asumir la expansión colonial desde las metrópolis europeas. La navegación, por ejemplo, vio el reemplazo de los portulanos o viejas cartas de marear por una cartografía más precisa y detallada, resultado de una persistente exploración que llevó a la generación de un conocimiento obtenido “a fuerza de recorrer el mundo, así que la historia de los mapas es también la historia de viajeros que pusieron en peligro su vida, o por lo menos su reputación” (Régules 16). De hecho, la historia de la cartografía es una herramienta para comprender el proceso de dominación colonial, en la medida en que permite no solo analizar visualmente, sino leer los mapas antiguos como textos, producto de los valores culturales imperantes en cada sociedad y momento específicos (Harley).

En este artículo se pretende dar cuenta del proceso de construcción de la imagen colonial de la Amazonia, a partir de la interpretación histórica de la cartografía de la conquista y la comprensión del contexto de producción y circulación de cinco mapas de los siglos XVI y XVII recurrentes en atlas y compendios, realizados por los cartógrafos europeos Sebastián Caboto, Diogo Homem, Bento da Costa, Blaise François Pagan y Nicolas Sanson. Si bien se trata de representaciones eurocéntricas, su análisis busca entender la concepción estética, los recursos retóricos y las simbologías de estos mapas en función de la apropiación y dominación de un territorio distante y en principio desconocido. Esto por cuanto la cartografía se instrumentalizó en favor de la conservación del poder, siendo algunos mapas considerados secretos de Estado, aunque “para los interesados y curiosos, tales mapas, lo mismo que las crónicas, tornaban presentes y reales mundos distantes” (Torres-Londoño 191).

La primera representación del Amazonas de Sebastián Caboto, reconocida por el modelo figurativo serpenteado, debe entenderse como una interpretación de los datos geográficos en los propios términos culturales del cartógrafo, producto del bricolage o combinación de elementos contextuales del medio cartográfico y sociohistórico, y no como una transposición del descubrimiento del río (Rabelo, “O rio”). De hecho, este acontecimiento no determinó el proceso de construcción/invención de la nueva entidad geográfica, como sí lo hicieron sus representaciones cartográficas, producidas entre las décadas de 1530 y 1550, en un proceso de síntesis cartográfica renacentista que consolidó la forma serpenteante e impuso esta imagen para dar identidad a la región (Rabelo, “A invenção”). No obstante, ni la representación de Caboto ni aquellas que replican la invención del río han sido analizadas en función de dar cuenta de un momento representacional, que se propone entender como imaginativo-mítico, ni de la construcción de los imaginarios cartográficos de la Amazonia.

Las primeras exploraciones avivaron las imaginaciones y propiciaron que la Amazonia colonial fuera concebida en la cartografía de la Conquista como representación de un espacio de múltiples presencias/ausencias, desconocido, pero codiciado. Así, la región fue insertada en el mapa del mundo tan solo dos años después de la primera travesía completa por el río, con la figura imaginaria de una serpiente ondulante que marcaría la cartografía inicial; y, posteriormente, se mostraría el curso del río con representaciones “construidas a partir de un saber y de una lógica, que implican las adquisiciones de las matemáticas [y] de las técnicas” (Lefebvre, La presencia 57).

Justamente, como los mapas son representaciones del espacio propias de “científicos [y] cierto tipo de artistas próximos a la cientificidad, todos los cuales identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido” (Lefebvre, La producción 97), se suele atribuir el primer mapa científico de la región al ilustrado miembro de la Academia de Ciencias de Francia Charles Marie de La Condamine, quien, reconocido como tal, recorrió el Amazonas a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, en el entendido de que todos los mapas pueden considerarse científicos, al plasmar los datos geográficos disponibles y hacer uso de las técnicas cartográficas de medición, proyección y representación vigentes en cada época, se propone mejor considerar un momento representacional científico-pragmático del cual son ilustrativas las obras cartográficas de Bento da Costa, Blaise François Pagan y Nicolas Sanson, entre las décadas de 1630 y 1650, en función de la navegación por el río, el reconocimiento de la gran cuenca amazónica y su conquista por parte de los imperios europeos.

Para dar cuenta de la evolución en la representación cartográfica de la Amazonia durante los siglos XVI y XVII, en la primera parte se trata el proceso de creación figurativa de la región destacando su naturaleza imaginativo-mítica. Después, se describe el momento científico-pragmático en el que la representación se centra en delinear el curso del río para avanzar en el reconocimiento del territorio disputado por los europeos para su conquista efectiva. Finalmente, se reflexiona sobre los imaginarios cartográficos de la región y la transición entre los dos momentos representacionales propuestos como aporte a la historia de la cartografía amazónica, a partir del análisis comparativo de los cinco mapas presentados.

Imaginar un río y representar una región

La desembocadura de un gran río en el oceano Occidentalis fue explorada en 1500 por el navegante español Vicente Yáñez Pinzón (Cuesta) y, como cada nuevo descubrimiento, además de ser registrado debía ser cartografiado. Para ello, Portugal y España fundaron respectivamente la Casa da India (1500) y la Casa de Contratación de las Indias o de Sevilla (1503), que “tenían como una de sus tareas más importantes la elaboración, manejo y aseguramiento de los mapas, especialmente náuticos” (Montoya 144). De esta forma, aparecen esbozos de la desembocadura del Amazonas en algunos mapas previos a su azaroso encuentro en 1542 por la expedición al comando de Francisco de Orellana, que se apartó de la emprendida junto con Gonzalo Pizarro en busca del país de la canela, una vez se constató la insuficiencia de este producto para el comercio y la necesidad de saciar el hambre de los exploradores (Ugarte, Sertão).

Múltiples relatos dieron cuenta del sorprendente encuentro colonial que configuró la Amazonia como una “zona de contacto”: un “espacio en el que personas separadas geográfica e históricamente entran en contacto entre sí y entablan relaciones duraderas, que por lo general implican condiciones de coerción, radical inequidad e intolerable conflicto” (Pratt 33). Las representaciones sobre la naturaleza animal, humana y vegetal de la región que aparecen en crónicas y mapas fueron producto de este encuentro colonial. Así, dos representaciones cartográficas permiten dar cuenta de la invención de la Amazonia como reflejo de una percepción colonial respecto del paisaje y la separación-negación del habitante originario como un otro incivilizado del que no interesa su historia, pero se explica desde un antiguo mito griego.

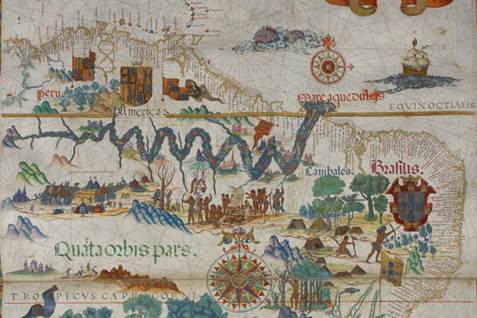

Este referente es central en las relaciones del descubrimiento y también se incorporó en el primer mapa conocido que representa el río (figura 1). Se trata del fabuloso mapamundi de Sebastián Caboto de 1544, que incluye alusiones a los hallazgos del viaje río abajo a lo largo del Amazonas dos años antes. El río se representa por primera vez en forma esquemática, adornado con algunas de las características que informó Orellana: vastas islas, ciudades ribereñas y amazonas guerreras (Fernández-Armesto 757). De hecho, la producción del mapamundi debió empezar en 1541, un año antes de conocerse el hallazgo amazónico, dado que en las notas al margen no se menciona el río. Así, su inserción ocurrió solo en el formato visual, con el curso serpenteante oeste-este, además de la inscripción sobre la desembocadura (Rabelo, “O rio” 73).

Fuente: Bibliothèque Nationale de France (BnF), https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p

Figura 1 Detalle del río Amazonas en Mapamundi de Sebastián Caboto, 1544

De origen veneciano e hijo de un navegante genovés, Caboto fue un explorador y marino que prestó sus servicios como capitán a la Corona de Castilla en la Casa de Contratación hasta 1518, año en que fue nombrado piloto mayor de Su Majestad (Rabelo, “O rio” 71). Con esta posición, se le encargó en 1526 dirigir la segunda expedición hacia el mar del Sur para llegar a las recién descubiertas islas Molucas y dar la vuelta al mundo, pero decidió quedarse en la costa suramericana para explorar y cartografiar con éxito las bocas y entradas del río de la Plata (Portuondo 68).

La enfática figura serpenteante se adopta en la cartografía como un indicio de la información sobre el viaje de Orellana. La imagen del Amazonas está compuesta por elementos que marcarán algunas de sus representaciones posteriores, la construcción de imaginarios e incluso la misma conquista de la región: cinco ciudades en las orillas de modo prospectivo, un loro y un jaguar como parte de la fauna exótica y, especialmente, dos mujeres indígenas con sus arcos listos en posición de ataque deteniendo a los invasores con armaduras, escudos y espadas desenfundadas (Ugarte, “Margens míticas” 16).

La escena también parece recrear el enfrentamiento entre exploradores y amazonas descrito en la crónica del fraile dominico español Gaspar de Carvajal, quien acompañó la expedición de Orellana y cuya obra solo se publicó hasta el siglo XVIII, aunque hubo una rápida dispersión del hallazgo dado que el capitán viajó a Santo Domingo y luego a España. Las guerreras aparecen “peleando delante de todos los indios como capitanas” (Carvajal 31), y “son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y andan desnudas en cueros tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos” (Carvajal 32). Esta descripción contrasta con las figuras de Caboto, de tez morena y vestidas, pero con “ropa de lana muy fina [y] mantas ceñidas desde los pechos hasta abajo” (Carvajal 36), como narró el indio capturado que era costumbre cerca de la cabecera y principal ciudad de las Amazonas.

Estas imágenes inauguran la construcción de la naturaleza amazónica como un lugar de animales salvajes y pueblos bárbaros, incluso míticos, como aquel de las mujeres guerreras, “lo que terminará por nombrar la vasta zona geográfica que comprende el río más grande de América del Sur, una colonización cultural del imaginario, ya que se conserva el nombre y las descripciones de los europeos” (Lara 119). El universo mental europeo del Nuevo Mundo en general, y de la Amazonía en particular, no separaba la realidad material de la imaginada, por lo que algunos de sus mitos cobraron nuevas expresiones en la región (Ugarte, “Margens míticas” 4). Fue así como la imaginación europea se trasplantó a las tierras del Nuevo Mundo y sirvió de marco interpretativo para una realidad desconocida que generaba temor por la espesura de la vegetación y la presencia de criaturas extrañas que en ocasiones atacaban a quienes navegaban por el río.

En esa primera representación, la forma del río resulta más destacable que las guerreras, por cuenta de la gran figura ondulante cuya cabeza parece coincidir con las bocas y el cuerpo se extiende hasta la otra costa suramericana. Esta imagen se impuso y marcó un momento representacional en la cartografía amazónica al que se propone denominar imaginativo-mítico: “desde principios del siglo XVI, los mapas del mundo mostraban algún tipo de enorme río que atravesaba de oeste a este el centro de América del Sur; los cartógrafos a menudo le dieron acertadamente a este llamado río Amazonas grandes y fantasiosos bucles” (Buisseret 1163). Un ejemplo de gran recurrencia en atlas y compendios cartográficos que reproduce la figura serpenteante se debe a Diogo Homem, quien al igual que su padre, Lopo Homem, fue un reconocido cartógrafo portugués, al servicio de Inglaterra entre 1557 y 1558 como cosmógrafo de la reina María I de la Casa Tudor, que le encargó algunos mapas como regalo para su joven esposo, Felipe II de España.

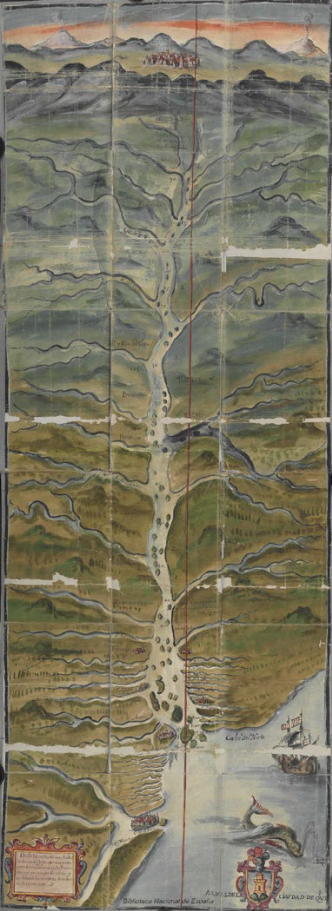

Fuente: British Library Board, https://imagesonline.bl.uk/asset/12401/

Figura 2 Detalle del río Amazonas en el Mapa de Sur América de Diogo Homem, 1558

De la colección conocida como Queen Mary Atlas hace parte el mapa de América del Sur en el que la semejanza en cuanto a la forma del Mare ague dulcis es indiscutible, solo que la desembocadura parece la cabeza de una cobra, lo cual torna literalmente al río en una serpiente (Rabelo, “O rio” 82). Sin embargo, la escena del encuentro-choque colonial se modificó por una imagen de indios caníbales en acción, con figuras corporales y viviendas de origen asiático, que hacían parte del imaginario europeo y se volverían comunes en las representaciones de la Quarta orbis pars durante el siglo XVI (Ortega; Souto; Carvalho; Ruiz). Se destacan además elementos del paisaje y los topónimos de grandes áreas conquistadas que luego serían países: Brasilis y Peru (figura 2).

Los topónimos costeros, la heráldica ibérica y las ciudades a orillas del río resultan familiares, pero los ríos tributarios, los asentamientos expandidos, las montañas y la variedad de especies vegetales le dieron contenido a la región amazónica en esta representación. De esta manera, los espacios en blanco se llenaron de naturaleza para dar lugar y sentido a la “región ecuatorial” del Nuevo Mundo, uno de “los trópicos”, manera occidental de definir aquellas partes culturalmente ajenas y ambientalmente distintivas de Europa donde se concentraron las interpretaciones de la otredad (Arnold). También cobró vida la acción humana mediante tres tipos de indios mostrados con diferentes actitudes y posturas, de acuerdo con los comportamientos que se atribuyeron a “los naturales” y determinaron el relacionamiento con estos, según fueran caníbales o salvajes, guerreros dispuestos a enfrentar al conquistador, o pasivos y dóciles para dejarse esclavizar. Así, la cartografía de lo imaginario que produjo el “mito cartográfico” de la selva con amazonas y caníbales justificó la acción de conquista mediante el uso de la fuerza y la evangelización para la salvación de los pueblos originarios que se consideraron bárbaros e ignorantes (Ortega 5).

Las representaciones de Caboto y Homem corresponden a un estilo cartográfico reconocido en Europa desde el siglo XIII como mapas portulanos, caracterizado por sus decorados con rosas de los vientos, banderas, embarcaciones y figuras de personajes legendarios o míticos, aunque en realidad eran cartas náuticas diseñadas para navegar con brújula (Nieto). Por tanto, los detalles figurativos son símbolos referidos a la navegación (navíos y rosas), el ejercicio de control o dominio territorial (banderas, escudos y topónimos), y también a la descripción de lo encontrado o imaginado en el lugar por el cartógrafo para evitar el espacio en blanco o vacío. Es así como, en el momento representacional imaginativo-mítico, los mapas del Amazonas incorporaron imágenes de su geografía y pobladores nativos producto de la fantasía colonial, una mezcla entre la fabulosa imaginación europea y la realidad que empezó a ser parte del imaginario visual de la región.

El imaginario cartográfico tuvo como soporte la observación del paisaje descubierto que llevó a la invención de la serpiente ondulante como forma hidrográfica sobresaliente con respecto a lo imaginativo, y tanto las descripciones como las representaciones de las guerreras amazonas resignificaron lo mítico. Con certeza, los cronistas y, probablemente, los cartógrafos tenían conocimiento de las antiguas leyendas griegas y esto influyó en su obra. Además, los relatos de primera mano coincidieron con otros comunes entre los indios caribes y también con los de mujeres guerreras en la misma región (Weckmann 59-60). Sin embargo, la imagen del indio fue asimilada desde la perspectiva de una unidad biológica hombre-naturaleza, que derivó en la negación del otro salvaje como sustento ideológico para la implantación de los proyectos de conquista, al deshumanizar a los que no eran dóciles y serviles.

Los ocupantes originarios se asociaron con la naturaleza por medio de un número limitado de tropos paisajísticos provenientes del bagaje de estereotipos europeos como salvajes sin domesticar y caníbales (Cosgrove 87). Así, la imagen del caníbal no fue más que una proyección europea sobre los nuevos horizontes geográficos para establecer una conexión entre lo exótico del Nuevo Mundo y lo cotidiano europeo (Chicangana-Bayona 236). Estas representaciones, sin embargo, se lograron gracias a la experiencia de los artistas, para el caso cartógrafos, la tradición pictórica o representacional del momento y las narraciones de lo que se debía ilustrar, lo cual fue imaginado a partir de la intepretación desde la propia cultura europea, toda vez que lo representado no se había visto con anterioridad.

Las dos representaciones cartográficas del río Amazonas presentadas son una simple muestra de cómo durante las décadas intermedias del siglo XVI se configuró un momento representacional particular basado en lo imaginativo y en lo mítico, evocado y producido por la experiencia y la percepción de los exploradores y las descripciones de las crónicas con respecto a la gran cuenca en torno del río que aún estaba por descubrirse. Ambos mapas hacen parte del conjunto que puede considerarse propio del momento representacional imaginativo-mítico y han sido analizados para mostrar la construcción/invención del río Amazonas como entidad geográfica (Rabelo, “A invenção”). También se han comparado con otros que reproducen el patrón serpenteante, siguiendo un modelo matemático de geoinformación con parámetros geométricos, aplicado a los mapas mundiales náuticos del siglo XVI, lo cual llevó a atribuir la forma a Sebastián Caboto y al cartógrafo portugués Antonio Pereira, y a explicar su recurrencia por cuenta de que la información geoespacial sobre el río permaneció estática durante tal periodo (Bahill y Gitzen).

No obstante, sumado al carácter conceptual de estos mapas como representaciones engañosas de la realidad geográfica, al mostrar el río serpenteando con un gran número de curvas sinusoidales de amplitud constante alrededor del ecuador (Cintra y Oliveira 356), resulta pertinente concluir que las representaciones del momento imaginativo-mítico lograron dar cuenta del descubrimiento del río Amazonas, posicionar la imagen de una entidad geográfica en el Nuevo Mundo y, especialmente, definir, haciendo uso de las técnicas representacionales válidas y vigentes en aquel siglo y con base en la imaginación geográfica, un imaginario cartográfico colonial sobre la región amazónica como escenario natural para la conquista de sus tierras y gentes a disposición de los imperios coloniales.

Describir el entorno y trazar el curso del río

Una vez se comprendió la dinámica del río, el flujo constante de expediciones militares y misiones religiosas empezó a consolidar la ocupación-apropiación territorial de la Amazonia. Los mapas, por supuesto, daban cuenta de una realidad geográfica descrita con base en experiencias y registros propios, lo que significó un conocimiento profundo del sistema fluvial y del territorio. Además, la conquista de la región fue una de las empresas más significativas, al integrarse a los planes globales de defensa de la Unión Ibérica, periodo de gobierno monárquico conjunto entre las Coronas de Portugal y Castilla desde 1580 hasta 1640. Para repeler la presencia de competidores europeos como Francia, Holanda e Inglaterra, se reactivó desde finales del siglo XVI el ciclo de conquistas portuguesas en el norte de Brasil (Ibáñez 466), por lo que los lusos avanzaron en sus posiciones de facto sin reclamos por parte de los españoles

Sin embargo, la desconfianza era mutua y los portugueses organizaron un viaje de vuelta capitaneado por Pedro Teixeira en 1639 como respuesta a la llegada de dos franciscanos a Belén, quienes, huyendo de un ataque de indios, bajaron por el Napo y siguieron el curso hasta la desembocadura del Amazonas (Junquera 9). El militar portugués, aunque súbdito español por estar aún vigente la Unión Ibérica, fue “el primero en navegar el río desde el Atlántico en dirección a los Andes en el siglo XVII, dirigió una expedición de más de 9 000 km en canoa y a pie” (Pizarro 62). La crónica de esta travesía estuvo a cargo del misionero jesuita español Cristóbal de Acuña, quien hizo una descripción sociocultural completa de la región con información detallada y útil para la producción y el trabajo, la extracción minera y, especialmente, la navegación y logística militar. En este sentido, precisa coordenadas geográficas y hasta torna creíbles noticias fantásticas como las Amazonas, El Dorado y el Paraíso (Gondim 101).

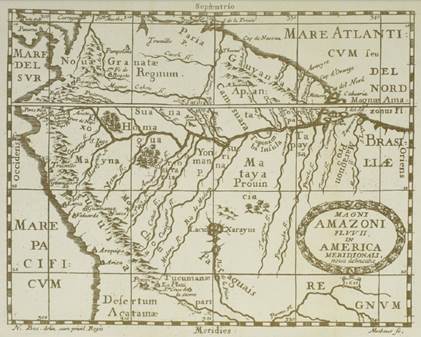

De esta expedición fue producto un dibujo del curso completo del río que ubica las dos ciudades cercanas a cabeceras y bocas, algunos afluentes con sus hidrónimos y las provincias indígenas: “Desde las orillas del mar, hasta las tierras de Quito por [u]na y otra parte son innumerables las Provincias que [h]ay, que por ser tantas y no saberse los nombres de todas no se ponen aquí”, reza su cartela (figura 3). En términos geográficos y cartográficos, esta representación implica una transición puesto que se marca el ecuador con una línea roja; cerca a esta, se indica el ancho del río; en las bocas, las distancias en leguas entre los afluentes; junto a los hidrónimos, los grados de latitud, y en el medio del curso, las profundidades en brazas (Fernández-Salvador 76; Cuesta 134).

Su manufactura se atribuye al piloto mayor de la armada portuguesa Bento da Costa, quien perteneció a la escuadra de Teixeira en la expedición que remontó el Amazonas (Jiménez; Cortesão). Esta representación deja a un lado lo figurativo e incorpora datos geográficos precisos para mostrar una vista superior del curso del río con algo de perspectiva hacia las montañas. Las observaciones sistemáticas incorporadas reflejan no solo el saber técnico, en cuanto a las mediciones geográficas e hidrográficas, sino también su dimensión práctica para la navegación por el río, de manera que se constituye en un hito del momento representacional que se propone entender como científico-pragmático.

La transición entre los momentos imaginativo-mítico y científico-pragmático implicó que la representación de lo indígena se modificara por completo al reemplazarse las escenas e imágenes de caníbales o guerreras por áreas marcadas con etnónimos, los cuales empezaron a servir para localizar a los pueblos que habitaban la cuenca amazónica, tratados según la nota como provincias en una suerte de adscripción territorial. Esto, sin embargo, no cambió la visión conquistadora y mucho menos significó el reconocimiento de las territorialidades indígenas por parte de los invasores europeos; se trató, al contrario, de una estrategia de identificación para ejercer control y dominio.

También es importante señalar que para el nuevo momento representacional fueron fundamentales las descripciones y los detalles geográficos, pero en especial las medidas observadas y registradas en la crónica de Acuña, las cuales dieron paso a un avance significativo en la técnica cartográfica para la representación del río Amazonas, al permitir el cálculo de longitudes y latitudes. El pionero en esta labor fue el ingeniero militar francés Blaise François Pagan, quien estuvo al servicio de Portugal como mariscal de campo en la guerra de Restauración de 1642, y años después, preso en La Bastilla, publicó sobre astronomía, geometría y geografía, justamente amazónica.

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (BDH), Biblioteca Nacional de España (BNE), http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000199147

Figura 3 Mapa del río Amazonas y su cuenca de Bento da Costa, ca. 1638

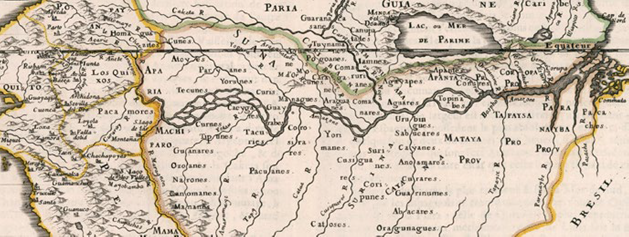

Con la declaración inicial de ser una extracción de diversos autores reducida en mejor forma, Pagan hace -tal como titula su texto- una Relación histórica y geográfica del gran río de las Amazonas en América, en la que describe paisajes, afluentes, provincias indígenas, costumbres e incluso armas, así como las expediciones de Orellana, Ursúa y Teixeira. Se acompaña de un mapa que también hace honor a lo anunciado en la cartela inferior derecha, al ser literalmente la nova delineatio del Magni Amazoni fluvii (figura 4). Esta nueva delineación aparece en “la más notable de todas las cartas trazadas durante el siglo XVII, no solo del Amazonas, sino del conjunto de la bacía amazónica”, por el uso profundo de los datos geográficos en las relaciones del viaje de Teixeira y Acuña para establecer meridianos y paralelos, y así situar científicamente el río (Cortesão).

Fuente: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin - PRCEU/USP, https://digital.bbm.usp.br/view/?4500003 0185&bbm/7905#page/222/mode/1up

Figura 4 Mapa Gran Río Amazonas en América Meridional de Blaise François Pagan, 1655

Si bien la incorporación de datos geográficos en la representación del piloto Bento da Costa marca el inicio del momento científico-pragmático, será este mapa, en el que los decorados y las simbologías propias de los portulanos desaparecen, el que consolide la transición cartográfica para dar paso a una representación más fidedigna de cuanto se ha dicho existe en el territorio. Así, aparecen en latín las denominaciones para los mares Atlanticvm o del Nord en el Oriens y Pacificvm o del Svr al Occidens, la jurisdicción Nouae Granatae Regnum hacia el Septentrio y sobresale por la mayúscula sostenida Brasiliae Regnum en la parte derecha. Es importante la representación de la red fluvial amazónica con algunas islas, dentro de las que se destaca Topinamba Insula, sus afluentes y entre ellos algunas provincias indígenas, como Homagua y Yoriman, entre otras. También aparecen el sistema montañoso andino y guayanés, y tres bosques dispersos que difícilmente evidencian la espesura de la vegetación.

La inclusión de referentes geográficos como mares y montañas, hidrónimos de tributarios, topónimos de jurisdicciones político-administrativas coloniales, etnónimos y provincias indígenas, aunque en modo genérico con respecto a los pueblos que ocupaban los interfluvios, muestra una perspectiva más objetiva de la región, la cual fundamentó la construcción del primer mapa científico de la Amazonia. Este adoptó una proyección cartográfica graduada en latitud y longitud con una red de meridianos y paralelos, en lo cual es pionero para las representaciones de América (Cintra). La novedosa proyección cartográfica para trazar con precisión el curso del río Amazonas se debió al método ideado y utilizado por Pagan: la resolución de triángulos esféricos para determinar la diferencia de longitudes; la adopción de un meridiano de origen y punto de referencia en América -Quito-; la suma de las parcelas para determinar la longitud de los puntos intermedios y la aplicación de un factor de corrección (Cintra).

Este método para calcular longitudes con precisión requirió que Pagan explotara al máximo la información e interpretara las latitudes establecidas y las distancias estimadas por Acuña en su descenso por el río con Teixeira, para después acrecentar las longitudes (Cintra y Oliveira). Sin embargo, tanto el primer mapa científico de la Amazonia como la relación de la que hace parte son representaciones coloniales en función de la conquista de la región, en la medida en que pretendían sentar las bases de la instalación del Imperio francés (Miceli 161). Esto queda claro en la dedicatoria de Pagan al cardenal italiano al servicio de la monarquía francesa y primer ministro de Luis XIV, Julio Mazarino, a quien propone incluso una estrategia a partir de sus conocimientos militares y su experticia en fortificaciones:

Si la conquista es fácil, el gasto no es excesivo. No se necesitan grandes ejércitos para dar batallas. No se requiere una gran dotación de artillería para realizar asedios. Todo lo que se necesita es un aparato adecuado para establecer cinco colonias al principio. La primera en la Isla del Sol, para conservar la mejor entrada en la boca. La segunda sobre el famoso Bósforo, para defender y guardar el paso. La tercera en el famoso promontorio de Comanares, para ser sede del Imperio. La cuarta cerca del monte de Suane, para ocupar la mina de oro. Y el último en la desembocadura del río Marañón, para vigilar la frontera del lado de los Andes. (Pagan 18-19, traducción libre)

De esta forma, el juicioso ejercicio de síntesis y la detallada elaboración de un adecuado e innovador método cartográfico tenían como objeto servir a los propósitos de conquista y colonización de la Amazonia, cuyo espacio geográfico descrito en las crónicas no fue solo representado, sino concebido y pensado en favor del interés francés, el cual había sido advertido previamente por el mismo Sebastián Caboto en 1553 (Rabelo, “O rio” 64). Por otra parte, la traducción inglesa del texto de Pagan de 1660 animaba al rey británico a conquistar el mismo territorio (Cintra y Oliveira 357), lo que evidencia el ánimo imperialista europeo detrás de todo tipo de representación amazónica.

En este sentido, no resulta extraño y puede suponerse que el primer astrónomo, cartógrafo y geógrafo ordinario del rey de Francia, considerado además padre del renacimiento de la escuela francesa de cartografía, conoció de primera mano el libro y mapa de Pagan. El nombre Nicolas Sanson D’Abbeville aparece en las cartelas de centenares de mapas antiguos acompañado de su cargo real, bajo el que también publicó el primer atlas francés que incluyó todas las partes del mundo en 1658. Su ardua y continua labor por actualizar y poner al día la cartografía se acompañaba de su atención al detalle y una búsqueda de precisión geográfica manifiesta en la ausencia de decorados, aún en uso por esa época, aunque siempre con gran calidad en el grabado, elegancia y finura en sus mapas.

En cuanto a la representación del Amazonas, es posible identificar un cambio de grandes proporciones que no solo demuestra la influencia de Pagan, sino el trabajo que el mismo geógrafo real emprendió para validar la información registrada por Acuña y verificar el método cartográfico implementado por su paisano. Es así como el mapa de la Amerique Meridionale de 1650, un quinquenio antes de la publicación de Pagan, muestra trazos errados del Amazonas y el Orinoco como principales ríos al norte del subcontinente; sus cuencas aparecen separadas y sus cursos y los de sus tributarios terminan confundiéndose (figura 5).

En esta representación, aunque aparecen algunos nombres de pueblos indígenas, se acepta el desconocimiento de la región con el vacío cartográfico, lo cual contrasta con el mapa de Pagan basado en la crónica de Acuña de 1641, que seguramente también podía ser consultada por Sanson, cuyo Atlas de América se publicó en 1657, dos años después de la obra de Pagan. Uno de los mapas incluidos en dicho atlas detalló le cours de la Rivre Amazone, corregido respecto del mapa de 1650, en cuanto que la dirección y los trazos bien definidos de ríos, islas y afluentes, así como gran cantidad de etnónimos, dan contenido y llenan el vacío cartográfico (figura 6).

Fuente: Colección Cartografía Histórica, Biblioteca Virtual, Banco de la República de Colombia (BanRep), https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/645

Figura 5 Detalle del río Amazonas en el mapa América Meridional de Nicolas Sanson, 1650

Fuente: Colección de Mapas David Rumsey, Centro de Mapas David Rumsey, Bibliotecas de Stanford, https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~295215~90066302

Figura 6 Detalle en el mapa El Perú, y el curso de la Rivera Amazona, de Nicolas Sanson, 1657

Esta representación del Amazonas de Sanson retoma varios elementos, organiza mejor algunos datos e incluye informaciones geográficas adicionales respecto del mapa de Pagan. Desde luego, llama la atención la semejanza en el trazo del curso principal del río y los afluentes, aunque con una mayor y mejor definición. También deben destacarse detalles como los entramados para mostrar las islas del río, que se volverían comunes en representaciones posteriores, la multiplicación de los etnónimos que ocupan no solo los interfluvios, sino todas las partes de los principales tributarios, la localización del nacimiento del Amazonas al juntarse con el Coca en la zona montañosa cercana a Quito y la conexión con el Orinoco a través del río Negro. Estos detalles geográficos y la precisión en el trazo hacen que este sea reconocido como el primer mapa científico del río Amazonas (Fernández-Salvador 82), pero no es así.

Si se asume la cartografía científica del Amazonas desde una dimensión puramente técnica, sin duda esta inició con el método para calcular las longitudes de Pagan y continuó con Sanson, quien también estableció una red de meridianos y paralelos usando la misma metodología con su propia interpretación de datos y sin simplemente copiar el mapa (Cintra). Tras la muerte en 1667 del geógrafo real, sus hijos continuaron con el cargo y su legado publicando otros tantos mapas, como uno de 1680: Le cours de la riviere des Amazones. Este, según la cartela, se basó en la relación de Acuña y, por su gran reconocimiento, sirvió de prototipo para representar la región, aunque replicó en gran medida los detalles del mapa de 1657.

El momento representacional científico-pragmático tuvo su origen en la observación y el registro detallado de datos geográficos relevantes útiles para la navegación por el río y especialmente para el trazo de su curso. Esto a pesar de algunos análisis que, de seguro sin pretenderlo, han desconocido los esfuerzos de cartógrafos como da Costa, Pagan y el mismo Sanson, al encontrarse afirmaciones como que “el mapeo de la cuenca comenzó en serio a fines del siglo XVII, cuando el padre Samuel Fritz llegó en 1686 al colegio jesuita de Quito” (Buisseret 1163), donde “realizó el primer mapa fiable de la cuenca amazónica y situó en él a los ríos más importantes y a las etnias que residían en ese territorio inmenso” (Junquera 7). Es probable que la posición de los cartógrafos sea determinante en este sentido. Como se vio, Sanson replicó el método cartográfico de Pagan, pero esto no fue reconocido y el mapa del geógrafo real se impuso.

Cierre y conclusión: desmitificar la cartografía amazónica

Probablemente, como “el espacio es generador de mitos” (Zumthor 18), para ninguna otra región aplica más aquello de que “con el descubrimiento nació un ‘Nuevo Mundo’ tanto real como imaginado” (Montoya 166). La Amazonia activó la imaginación colonial cuando fue observada desde el universo mental europeo que no separaba la realidad material de la imaginada, siendo su nombre reflejo de una imagen parte del repertorio mítico preexistente (Ugarte, “Margens míticas”). Su representación cartográfica empezó a generar un imaginario común, al reproducir imágenes de las míticas guerreras junto con figuras exóticas e imaginarias como la culebra serpenteante, que llenaban no solo el espacio en blanco del mapa, sino el vacío de conocimiento, lo que dio lugar a un momento representacional imaginativo-mítico que despertó tanto encanto como expectativa frente a la conquista de aquella tierra.

La cartografía amazónica inicial mostró la visión parcializada de los conquistadores europeos, haciendo uso de diferentes dispositivos simbólicos para mostrar un espacio geográfico que parecía no contener las dimensiones de lo habitado, practicado y vivido (Lefebvre, La producción), e incluso ocultando las representaciones propias del entorno y las percepciones de los habitantes originarios que contribuyeron a la generación de los mapas (Souto 834). El poder de lo imaginativo-mítico fue su capacidad de generar imaginación y pensamiento, hacer ver y creer, sobre todo a la distancia, para así dominar: los primeros mapas, aquellos de la serpiente ondulante, las amazonas y los caníbales permitieron “la apropiación de lo indomable, lo salvaje, lo independiente” (Ruiz), en cuanto que reafirmación del civilizado, legendario y valiente imperialismo europeo.

Cambiar la representación implicó un tránsito entre el arte medieval y la racionalidad moderna, o sea, entre la interpretación del mundo y los métodos de abstracción y síntesis espacial. Así, la experiencia y lo vivido contribuyeron a la desmitificación de lo exótico en las representaciones visuales del Nuevo Mundo y de sus habitantes, con la consecuente producción de imágenes más pragmáticas (Chicangana-Bayona 236). Sin embargo, la institucionalización de la práctica cartográfica a inicios del siglo XVI con la fundación de la Casa de Contratación de Sevilla, donde se generó una “ciencia secreta” (Portuondo) con dos tendencias, una orientada al componente geométrico y cosmográfico, y otra que defendía una cartografía más práctica y útil para los pilotos basada en su experiencia, a la cual se adhería Caboto (Sandman), demuestra que, a pesar de lo imaginativa que resulte, la cartografía inicial respondió a una de las formas de conocimiento válidas para el siglo XVI.

El carácter práctico que buscaba ese tipo de cartografía es evidente en la planta del río del piloto mayor portugués (figura 3), razón por la cual se consideró como el hito de transición del momento representacional científico-pragmático. La realidad territorial se tornó protagonista cuando la interpretación de datos geográficos, aunque estuvieran basados en una narración, propiciaron el avance de la técnica cartográfica con coordenadas precisas, un meridiano de origen establecido correctamente y una metodología adecuada para deducir longitudes a partir de latitudes y distancias recorridas, logrando así el primer mapa científico del Amazonas (figura 4). No obstante, cabe preguntarse por la circulación de este tipo de conocimiento, dado que no solamente parecía ocultarse, sino que además resultaba cuestionado y hasta negado.

De hecho, las posiciones historiográficas con respecto a la Amazonia reducen el carácter científico y progresista del conocimiento generado en la región o en torno de esta, para situarlo en el periodo de la Ilustración. Esta falta de reconocimiento de la cientificidad preilustrada probablemente contribuyó a que los mapas del momento imaginativo-mítico, que “también reflejaban los imaginarios y las aspiraciones jurisdiccionales y territoriales [y] se inscribían en el naciente imaginario cartográfico imperial” (Zárate), continuaran en producción y circulación durante el siglo XVIII. A propósito, si bien las cinco representaciones analizadas se generaron en un contexto de tensiones territoriales interimperiales, principalmente entre los ibéricos con España buscando defender y asegurar sus conquistas de las incursiones foráneas aguas arriba, mientras que Portugal intentaba ampliar sus horizontes geográficos sin intrusiones de otros europeos, tan solo Sanson se preocupó por delimitar Brasil y Perú, dejando entre estos la gran cuenca amazónica para ser conquistada y colonizada (figura 6).

Finalmente, desmitificar la cartografía amazónica implica releer el pasado para corregir sesgos como concentrarse en lo imaginario y dejar de lado la ciencia cartográfica y geógrafica, o pensar que estas solo dan cuenta de las jurisdiciones o los límites políticos. En este sentido, se intentó mostrar cómo la imaginación creó imágenes que se recrearon en las representaciones cartográficas, y estas a su vez generaron un imaginario amazónico colonial, que del siglo XVI al XVII transita entre una mítica gran serpiente con indios salvajes en su entorno y un extenso trazo con ramificaciones marcadas con hidrónimos, y entre las que aparecen etnónimos para dar cuenta de una cuenca hidrográfica habitada.