Introdução

Em fevereiro de 1753, o então governador do estado do Grão-Pará e Maranhão2, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, escreveu uma carta endereçada a Diogo de Mendonça Corte Real, secretário de Estado da Marinha e dos Negócios Ultramarinos, na qual informava haver chegado até ele a notícia de que “Sua Majestade fora servido reunir as Minas do Mato Grosso a este estado” e que tal medida era importante, pois cresceriam as minas do Mato Grosso, o comércio e os rendimentos da alfândega aumentariam e, uma vez assegurada “a navegação do dito rio Madeira e do Guaporé”, ficariam “fortes naqueles limites nos quais não” tinham “força alguma com que repelir qualquer violência” que “quisessem fazer os vizinhos” castelhanos (Mendonça 436).

Mendonça Furtado referia-se, na carta, à permissão concedida pela Coroa portuguesa para que se fizesse a navegação entre a capitania do Mato Grosso e o estado do Grão-Pará e Maranhão e elencava, assim, os benefícios resultantes da concessão, como a garantia e dominação da navegação pelos rios Madeira e Guaporé, o que fortaleceria o governo e a conquista lusitana contra os espanhóis, situados na margem ocidental do Guaporé. O efeito de dominar a navegação pelo Guaporé explica-se a partir de uma conjuntura na qual as Coroas ibéricas dialogavam, negociavam e se confrontavam pelos limites espaciais de seus domínios no continente americano. Nesse conflito, o rio Guaporé também foi um objeto de disputa entre a Coroa espanhola e a portuguesa.

Os rios são cursos de água que apresentam características hidrológicas e biológicas próprias e podem ser analisados como tais. Também são integrantes de um recorte espacial e, portanto, são passíveis de reflexões a partir das relações que as sociedades constroem com eles, pois, como lembrou Gilmar Arruda, “os rios são território em disputa” (11). Compreende-se que espaço e território não são termos equivalentes. O território é constituído a partir do espaço, pois é formado por meio das relações sociais projetadas no espaço, sendo definido pelas relações de poder (Souza 87). O processo de construção de um território é conflituoso, por envolver competição com outras populações e outras concepções de território (Arruda 12).

Durante o processo de delimitação das fronteiras ibéricas, os rios eram disputados entre as comissões demarcadoras ibero-americanas, pois poderiam ser considerados como as linhas divisórias naturais do espaço físico das monarquias, assim como caminhos pelos quais poderiam ser mapeadas as localidades ainda desconhecidas, seus recursos naturais e as populações nativas (Brito 109).

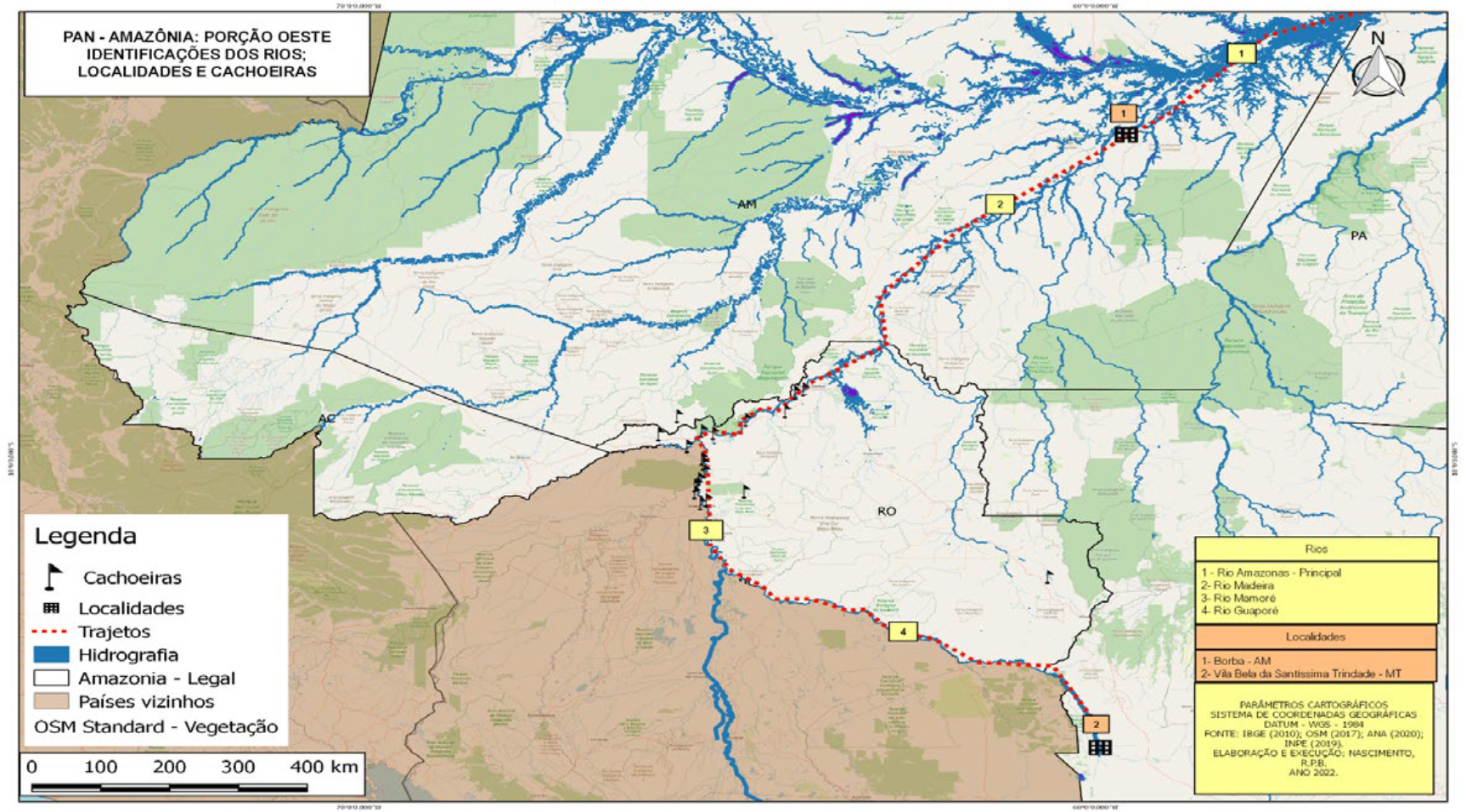

Neste artigo pretende-se analisar o rio Guaporé como um objeto de disputa entre Portugal e Espanha em meados do século XVIII. Embora o artigo contemple essa contenda nesse período, no qual os reinos ibéricos realizavam uma tentativa de definir os limites espaciais nas conquistas americanas por meio de tratados diplomáticos, aqui não será enfatizada a disputa pelo Guaporé a partir das normativas destes, pois será priorizada a maneira pela qual a Coroa portuguesa se mobilizava para ocupar a margem oriental do Guaporé e controlar sua navegação diante de uma ameaça castelhana. Trata-se de discutir de que maneira o reino lusitano criava mecanismos de ocupação que defendessem e protegessem suas conquistas na margem oriental do Guaporé e como o controle do Guaporé por meio de atividades como a navegação era essencial nessa disputa. Nesse caso, pretende-se analisar o conflito e a dominação espacial por meio de um caminho fluvial formado pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé que conectava o estado do Grão-Pará e Maranhão à capitania do Mato Grosso, como é possível observar no figura 1.

Fonte: mapa produzido por Erick Afonso Santiago Ramos.

Figura 1 Os rios Madeira, Mamoré e Guaporé e o caminho fluvial

Inicialmente, o texto tratará de como a Coroa portuguesa preocupava-se com as mobilizações dos espanhóis nas duas margens do Guaporé na década de 1740. Posteriormente, abordará os conflitos envolvendo a região da missão de Santa Rosa, a velha, e a tensão no Guaporé, acentuada pela Guerra dos Sete Anos e pela anulação do Tratado de Madri; e finalizará com a discussão portuguesa sobre a criação de um caminho terrestre conectando alguns espaços da capitania do Mato Grosso como opção para o caminho fluvial.

O Guaporé: missões, fronteira e tratado

O rio Guaporé nasce na Serra dos Pareci, no atual estado do Mato Grosso, desemboca no Mamoré, servindo como limite natural entre o Brasil e a Bolívia. Na Bolívia é conhecido como Iténez. Segundo Denise Meireles, a palavra Guaporé tem origem indígena e está relacionada a um termo que possivelmente derivou de Uaraporé ou Guaraporé. Em algumas crônicas, esse nome é associado a um grupo indígena que vivia às margens do rio (Meireles 14). A política lusitana voltou-se para o rio Guaporé na década de 1740, porém, a expansão ibérica na região é anterior a essa data.

Desde a década de 1680, missões religiosas, apoiadas pela Coroa hispânica, foram estabelecidas na margem ocidental do Guaporé e Mamoré (Lucidio 14). Por sua vez, o avanço português em direção ao Guaporé foi impulsionado pela busca por áreas auríferas, especialmente a partir de 1730. Quando minas de ouro foram descobertas nas proximidades do Guaporé oriental, diversos povoados foram fundados entre 1734 e 1740, incluindo São Francisco Xavier, Santa Ana, São Vicente, Nossa Senhora do Pilar, Ouro Fino e Lavrinhas (Jesus 27). Em 1742, o mineiro Manuel Félix de Lima saiu de São Francisco Xavier em uma expedição, passou pelas missões espanholas na margem ocidental do Guaporé e decidiu descer o rio até chegar ao estado do Maranhão e Grão-Pará. No entanto, ele foi preso incurso na lei de 27 de outubro de 1733, que proibia a navegação entre o Maranhão e Grão-Pará e as minas do Mato Grosso (AHU/PA, Cx. 25, D. 2387).

A expedição teve vários efeitos na região do Guaporé, que não passaram despercebidos pelo governo português. Um desses efeitos foi a instalação de três missões jesuítas espanholas: San Simón e San Miguel, com indígenas Moré e Aricoroni, e Santa Rosa, com indígenas Moré. Outro possível resultado foi uma influência na política portuguesa.

Marco Antônio de Azevedo Coutinho, secretário de estado dos negócios do reino, escreveu ao governador do estado do Maranhão e Grão-Pará, em setembro de 1748, explicando os riscos que a presença dos jesuítas castelhanos no Guaporé representava ao império lusitano. Azevedo Coutinho mostrava-se preocupado com as áreas auríferas localizadas no interior da América portuguesa. O secretário de estado alertava sobre o perigo de que “os moradores da nova missão de S. Rosa” descobrissem “naquela vizinhança minas de ouro” que poderiam atrair o “concurso de gente espanhola de Chuquissaca e de Potosi”. Azevedo Coutinho argumentava também que os religiosos espanhóis edificaram a missão de Santa Rosa após verem os “sertanejos do Mato Grosso navegar pelo rio [Guaporé] abaixo” com a intenção de “apossar-se do mesmo”, e que os religiosos castelhanos teriam dito aos mineiros do Mato Grosso que navegavam pelo rio que “lhes não era lícita aquela navegação” (ABN, vol. 107, 45-48).

Observa-se, assim, a preocupação de Azevedo Coutinho com o avanço dos castelhanos em direção à margem oriental do Guaporé e o incômodo com a alegada ilicitude da navegação lusitana nesse rio. Seus comentários seriam exemplares de um provável interesse dos castelhanos em dominar o Guaporé. O governo português acreditava que medidas que incentivassem e promovessem a circulação dos vassalos lusos nesse rio eram consideradas mecanismos úteis para conter o avanço castelhano.

Havia, de fato, uma orientação da política lusitana para o oeste que se manifestava em diversas medidas adotadas pela Coroa portuguesa. Uma delas foi a criação da capitania do Mato Grosso em 1748. Nas instruções dadas pela rainha portuguesa D. Mariana da Áustria ao primeiro governador da capitania do Mato Grosso, D. Antônio Rolim de Moura, recomendava-se que ele priorizasse o povoamento e a militarização, principalmente, do Mato Grosso, área vulnerável a ataques de tropas estabelecidas nas missões jesuítas das províncias de Moxos e Chiquitos e na cidade de Santa Cruz de la Sierra (Chaves, “América”). Também se recomendava que, sempre que fosse possível, fosse incentivada “a navegação e pesca do rio Guaporé, para que não tome vigor” a “pretensão em que têm entrado os espanhóis de assenhorear-se delas” (Mendonça 59).

D. Mariana da Áustria enfatizava, igualmente, a importância do estabelecimento da comunicação entre o Pará e o Mato Grosso na instrução dada a Rolim de Moura. A rainha ressaltava que essa comunicação seria o “meio mais eficaz para destruir aquela pretensão” dos espanhóis e para “fortalecer as terras” da Coroa portuguesa. Embora a comunicação entre a capitania do Mato Grosso e a do Pará continuasse interditada quando as instruções foram dadas a Rolim de Moura, certamente, uma das maneiras de incentivar a navegação do Guaporé seria a abertura do caminho que conectava o estado do Brasil e o estado do Maranhão e Grão-Pará. O próprio Rolim de Moura argumentava que a comunicação entre o Mato Grosso e o Pará seria importante para que os vassalos lusos se tornassem “senhores daquela navegação” (Paiva 1: 32). Portanto, uma das possibilidades cogitadas para deter o avanço castelhano era a navegação pelo Madeira e a abertura desse caminho fluvial.

Azevedo Coutinho também argumentava a favor da permissão para “frequentar-se a comunicação do Pará com o Mato Grosso por aquele rio [o Madeira]” (ABN, vol. 107, 45-48)3, o que permitiria a dominação dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. A manifesta preocupação com o Guaporé e os debates sobre o estabelecimento de um caminho fluvial entre o Mato Grosso e o Grão-Pará, como política da Coroa portuguesa, estavam inseridos em uma discussão sobre os limites espaciais das Coroas ibéricas na América. As negociações diplomáticas entre os reinos ibéricos para que seus limites espaciais fossem delimitados começaram em 1746 e culminaram na assinatura do Tratado de Madri em 1750. Este acordo diplomático assegurou ao reino português as terras conquistadas pelos sertanistas paulistas no oeste e sul do estado do Brasil. No estado do Grão-Pará e Maranhão, os interesses portugueses também foram atendidos, assegurando a defesa do território diante da possibilidade de investidas de franceses, holandeses, espanhóis e ingleses (Chaves, “América” 219). O Tratado de Madri foi elaborado a partir de dois princípios: um é o das “fronteiras naturais”, como os cursos dos rios e os cumes das montanhas; o outro é o do uti possidetis, que determina que as partes conservem o que ocupam no terreno (Góes Filho 27). Assim, os limites dos espaços ibéricos na América seriam definidos pelas “paragens mais conhecidas, para que em nenhum tempo se confundam, nem deem ocasião a disputas, como são a origem, e curso dos rios, e os montes mais notáveis” (Cortesão 365). Os rios Guaporé, Mamoré e Madeira serviriam como marcos divisórios entre os domínios castelhanos e portugueses. O Tratado de Madri estabeleceu também que “a navegação daquela parte dos rios, por onde há de passar a Fronteira, será comum às duas nações” e “onde ambas as margens dos rios pertencerem à mesma Coroa, será privativamente sua a navegação” (Cortesão 371). Portanto, a Espanha também concedeu a margem leste do Guaporé a Portugal.

O princípio do uti possidetis foi determinante para que a Coroa portuguesa se empenhasse na consolidação da sua presença na área de fronteira costeira e do interior da América portuguesa. Esse empenho justificava-se pela necessidade de comprovar e defender o domínio territorial. Os espaços militarizados funcionavam como mecanismos de dominação e defesa territorial e atendiam aos seguintes objetivos: defesa do litoral e dos rios que davam acesso ao interior da capitania do Pará, controle dos rios que nasciam ou percorriam espaços coloniais de outros reinos europeus e facilitavam o acesso ao interior do Grão-Pará e Rio Negro e o monopólio do sistema fluvial Madeira-Guaporé na tentativa de defender da presença dos espanhóis os rios que conectavam o estado do Grão-Pará ao Mato Grosso (Domingues 85-86).

Foram, então, construídos alguns fortes em áreas de fronteira: o Forte de Macapá, o de São Joaquim, o de São José Marabitanas, o de São Gabriel da Cachoeira e o de São Francisco Xavier de Tabatinga (Sampaio 53-54). Os fortes construídos no Guaporé - Nossa Senhora da Conceição (depois renomeado como Forte de Bragança) e Real Forte Príncipe da Beira - são emblemáticos da estrutura defensiva erguida com a finalidade de abafar as investidas dos espanhóis no oeste da capitania do Mato Grosso.

O fundamento do uti possidetis contribuiu, também, para a redefinição da relação que o projeto colonial mantinha com os povos indígenas, pois eles passaram a ser considerados como atestado de confirmação da presença da Coroa portuguesa no espaço. Por isso, a Coroa lusa transformou as antigas aldeias missionárias em espaços de povoamento de leigos e criou unidades coloniais em zonas de fronteira como mecanismos de incrementar a ocupação do território. Assim, tratava-se de espaços nos quais seria desenvolvida, também, uma política de integração das populações indígenas e difusão da cultura portuguesa (Coelho). As Coroas ibéricas disputavam os espaços e seus habitantes.

A organização das povoações na margem do Guaporé representava um meio de se apropriar do espaço e do rio. É representativa a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, em 1752, capital da capitania do Mato Grosso. Margarida Valla acredita que a fundação de Vila Bela na margem do Guaporé é emblemática da importância da relação com o rio como elemento definidor da fronteira.

Após a assinatura do Tratado de Madri, o governo português prosseguiu o debate sobre os perigos e os benefícios em permitir a navegação fluvial entre o Mato Grosso e o estado do Grão-Pará. Os argumentos não se restringiam apenas à necessidade de ocupar o Guaporé para conter o avanço dos espanhóis. Outras questões também foram discutidas, inclusive a própria viabilidade de realizar essa conexão fluvial pelo rio Tocantins (Melo 79). Apesar disso, o caminho fluvial formado pelo Madeira, Mamoré e Guaporé foi escolhido pela Coroa portuguesa como via de conexão entre o estado do Grão-Pará e Maranhão e a capitania do Mato Grosso, uma vez que havia uma demanda pela demarcação e dominação territorial nas fronteiras dos reinos ibéricos. Afinal, como lembrou Márcio Roberto dos Santos, os caminhos sertanejos, muitas vezes criados a partir de trilhas indígenas ou de antigos bandeirantes, poderiam ser proibidos ou organizados, ampliados e utilizados pela Coroa portuguesa de acordo com seus interesses (191) e, uma vez que conteúdos normativos e fiscais passam a existir ao longo do caminho, qualifica-se um território (Straforini 78).

Conectando a cidade de Belém à Vila Bela, pelo caminho fluvial do Madeira-Guaporé, era escoado uma parte do ouro extraído do Mato Grosso. Também era uma via de abastecimento para Vila Bela, uma vez que diversos gêneros eram encaminhados para os moradores. Embarcações com africanos escravizados, indígenas, religiosos, viajantes, membros da administração portuguesa, soldados, agentes mercantis4 e outros sujeitos subiam e desciam esses rios em expedições comerciais e oficiais, algumas das quais com funções militares, como será mostrado aqui.

Embora os rios Madeira, Mamoré e Guaporé constituíssem um caminho fluvial português, na medida em que era atribuído a eles o sentido de via, as expedições portuguesas que navegavam por esse caminho estabeleciam contatos, também, com os vassalos da monarquia espanhola situados na margem ocidental do Guaporé. Segundo as cartas que o governador Antônio Rolim de Moura enviou ao Tomé Joaquim da Costa Corte Real, os religiosos da Companhia de Jesus, que trabalhavam nas missões espanholas, atraíam “alguns sertanistas portugueses” e presenteavam “os viandantes que vão do Pará para o Mato Grosso ao fim de lhes darem a troco de mantimentos a pólvora e chumbo”, pois não conseguiam no Peru “senão a grande preço e muito inferiores” (AHU/MT, Cx. 10, D. 580).

O Tratado de Madri representou um esforço das Coroas ibéricas para solucionar os problemas relacionados aos seus respectivos limites espaciais na América. Contudo, os anos seguintes à assinatura do Tratado de Madri foram caracterizados por crises e tensões na região do rio Guaporé, que correspondia à fronteira da capitania do Mato Grosso com as missões espanholas de Mojos e Chiquitos. Juan Marchena Fernández lembrou como a aplicabilidade desse tratado foi difícil, demonstrando a escassa sensibilidade das Coroas ibéricas sobre seus domínios e indígenas (42). Ainda que houvesse um acordo que estabelecia quais eram os territórios espanhóis e portugueses naquela região do Guaporé e esclarecia acerca da navegação desse rio, do Mamoré e do Madeira, as autoridades e religiosos mantiveram-se em constante mobilização militar contra as iniciativas daqueles que estavam situados na outra margem do Guaporé.

Uma vez que o Tratado de Madri determinou a mudança das missões espanholas erguidas na margem oriental do Guaporé, os jesuítas a serviço da Coroa espanhola transportaram as aldeias de São Miguel, São Simão e Santa Rosa para a margem ocidental do Guaporé em 1754 (Reis 99). Assim, a aldeia de Santa Rosa havia mudado “para defronte de onde estava situada” (Paiva 2: 63) e passou a ser chamada de Santa Rosa Nova. A aldeia de Santa Rosa, desamparada pelos religiosos espanhóis, na margem oriental do Guaporé, foi renomeada como Santa Rosa Velha.

Após a mudança para a margem ocidental do Guaporé, os jesuítas a serviço da Espanha foram continuamente acusados de promoverem sucessivas entradas nos territórios atribuídos aos portugueses, pelo Tratado de Madri, onde estavam situadas as antigas missões religiosas castelhanas (Paiva 2: 201-202). Mais uma vez, os vassalos lusitanos percebem essas entradas como ameaçadoras à navegação portuguesa no Guaporé, principalmente após a oficialização do caminho do Grão-Pará. Para Rolim de Moura, era fundamental que os lusitanos se tornassem “senhores da missão de Santa Rosa Velha, que de outra forma não poderá continuar, ao menos sem grande risco o comércio com o Pará” (AHU/MT, Cx. 9, D. 534).

As referidas atitudes dos jesuítas mobilizaram os portugueses a planejar medidas contra as incursões realizadas por esses religiosos na margem oriental do Guaporé, território atribuído aos portugueses conforme o Tratado de Madri. Por isso, em março de 1757, o governador Rolim de Moura estabeleceu “uma guarda no Sítio das Pedras” (AHU/MT, Cx. 9, D. 543). Esse posto de guarda foi desativado pouco tempo depois, pois as enfermidades que acometeram a guarda no Sítio das Pedras e a falta de assistência da Provedoria obrigaram Rolim de Moura a retirar o destacamento do local. Posteriormente, foi restabelecido com apoio da capitania de Goiás (AHU/MT, Cx. 10, D. 585).

Foi então que o governador Rolim de Moura instalou um destacamento na antiga missão espanhola de Santa Rosa, a Velha. No dia 6 de fevereiro de 1760, esse governador saiu de Vila Bela em direção ao sítio de Santa Rosa. Rolim de Moura acreditava que era “conveniente acompanhá-la [a guarda] até esta paragem para melhor a deixar estabelecida, e aquartelada” (AHU/MT, Cx. 10, D. 613).

A ocupação do sítio de Santa Rosa por Rolim de Moura acirrou os conflitos com os castelhanos, motivando-os a empreender diversos protestos contra essa ocupação. Dom Alonso Berdugo, governador de Santa Cruz de la Sierra, por exemplo, teria chegado a Santa Rosa Nova em 17 de setembro de 1760 e no dia seguinte enviou D. José Núñez Cornejo a Santa Rosa Velha. Núñez Cornejo levava uma carta para Rolim de Moura demandando explicações por ter ocupado esse lugar. Como o mestre de campo Núñez Cornejo não encontrou Rolim de Moura em Santa Rosa, D. Alonso Berdugo decidiu “enviar al maestre de campo a Matogroso a dar la carta a dicho Gobernador” (Pastells 667-668). A anulação do Tratado de Madri acirrou mais a tensão.

Guaporé: navegação, caminho e confronto

No início da década de 1760, a crise nessa fronteira alcançou uma proporção maior em decorrência, também, dos conflitos envolvendo os reinos europeus. A tensão militar que ocorreu na região do Mato Grosso - mas não apenas nessa área de fronteira - estava relacionada à Guerra dos Sete Anos e mobilizou os dois lados das fronteiras ibéricas nos domínios americanos. A morte de Fernando VI e a chegada de Carlos III ao trono espanhol modificaram a política externa construída entre os reinos ibéricos. A Espanha se realinhou com a Coroa francesa, posicionando-se contra a Inglaterra, enquanto Portugal mantinha acordos com esse reino. Por fim, o Tratado de Madri foi anulado em 1761 e substituído pelo El Pardo (Marchena Fernández 44-46), o que produziu efeitos imediatos nas regiões coloniais.

As reclamações dos castelhanos em relação às questões do Guaporé não cessaram. Um dos argumentos utilizados pelos espanhóis era de que o Tratado de Madri havia sido anulado e, portanto, os portugueses deveriam se retirar de Santa Rosa, a velha (APMT, livro C-11). Aproveitando o ensejo da Guerra dos Sete Anos, o vice-rei do Peru, Manuel Amat y Juniet, teria atribuído ao presidente da Audiência de La Plata, Juan de Pestaña, a missão de expulsar os lusitanos da missão de Santa Rosa, a velha, Vila Real do Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade (Pereira, “Guerra”). A partir de então, desenrolou-se a Guerra Mojeña no Guaporé, um confronto entre portugueses e espanhóis, envolvendo, de ambas as partes, os indígenas (Pereira, “Missão”). Esses primeiros ataques que os espanhóis fizeram aos portugueses aconteceram no final da administração de Rolim de Moura. Sucedeu, então, João Pedro da Câmara a Rolim de Moura no posto de governador da capitania do Mato Grosso. Da Câmara foi para o Mato Grosso com ordens para construir uma “fortaleza no mesmo destacamento” de Nossa Senhora da Conceição (AHU/MT, Cx. 12, D. 732), o que foi realizado.

Nesse contexto, o aparato militar da capitania do Mato Grosso era primordial para assegurar a defesa do território. Apesar disso, o empenho em organizar militarmente a capitania teria variado entre os governadores. Otávio Canavarros argumenta que, embora João Pedro da Câmara e Luiz Pinto de Souza Coutinho sejam pouco lembrados pela historiografia mato-grossense, eles teriam se empenhado mais em seguir as diretrizes sobre a defesa e militarização da capitania do Mato Grosso (Chaves, “Política”).

O processo de formação de uma estrutura militar na capitania do Mato Grosso teria ocorrido a partir do recrutamento de homens brancos pobres, mulatos, escravos e indígenas, a exemplo de uma companhia formada com os indígenas Bororo (Melo 211-212). A pretensão de assegurar o domínio português na margem oriental do Guaporé justificou também a construção de espaços militarizados, a exemplo de destacamentos como a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição (Melo 125-134) e do Real Forte Príncipe da Beira.

Utilizando a justificativa de que a Provedoria da Fazenda não tinha recursos suficientes para as despesas militares (aquisição de armamento e fardamento e alimentação), muitos proprietários de escravos teriam custeado despesas com a defesa da capitania. Como esses proprietários, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão5 também teria financiado o pagamento das tropas, a compra de armamentos e fardas para os soldados da capitania do Mato Grosso (Chaves, “Política”). Além disso, os governantes dessa capitania solicitavam apoio bélico, armas e munições ao estado do Grão-Pará e Maranhão e à capitania de Goiás, principalmente nos períodos em que os conflitos com os espanhóis se intensificaram, como na década de 1760. Foi, principalmente, nesse contexto que a capitania do Mato Grosso recebeu remessas de material bélico e soldados de outras áreas da América portuguesa, como do Grão-Pará.

Em 1762, o governador Rolim de Moura escreveu a Manoel Bernardo de Melo e Castro, governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, explicando que o número de soldados do Mato Grosso não era suficiente e não podia aumentar “por falta de gente”. Por isso, solicitava-lhe ajuda militar para precaver-se “contra alguma hostilidade intentada pelo Rio Guaporé”, uma vez que o governador de Santa Cruz de la Sierra continuava lhe fazendo protestos, e a anulação do Tratado de Madri poderia ensejar, por parte dos padres da Companhia de Jesus, “alguns sinistros e precipitados efeitos dirigidos” contra a povoação e a guarda de Nossa Senhora da Conceição, de Santa Rosa ou nas embarcações que de Vila Bela conduziam mantimentos para aquela guarda (APMT, livro C-5, D. 276).

O pedido de apoio militar feito em 1762 por Rolim de Moura ao estado do Grão-Pará chegou à capitania do Mato Grosso em fevereiro de 1763. O destacamento era comandado por José Sampaio de Lançarote e saiu da Vila de Borba no dia 8 de novembro de 1762 com, no mínimo, “três ubás grandes e três igarités para montaria da farinha” (APEP, C. 134, doc. 1); era formado por 21 soldados, um tambor, “com pouca quantidade de barris de pólvora e demais petrechos que se tinham pedido” (Amado e Anzai 149).

Em abril de 1763, 700 castelhanos, aproximadamente, teriam ocupado no Guaporé “um ponto junto à barra que faz o rio Itunama”, localizada um pouco acima do presídio de Nossa Senhora da Conceição, impedindo a comunicação desse destacamento com Vila Bela (Amado e Anzai 88). Além disso, os espanhóis teriam também colocado outro destacamento “na barra do rio Mamoré para embaraçar a comunicação e socorro” com o estado do Grão-Pará e Maranhão (APEP, C. 133, D. 13). É provável que, imediatamente após o ocorrido, Rolim de Moura, que se encontrava no dito presídio, tenha enviado pedido de ajuda ao estado do Grão-Pará.

A notícia sobre a mobilização dos castelhanos incentivou os governantes do estado do Grão-Pará a organizar uma defesa no oeste desse estado em função de um possível ataque dos espanhóis na região. Por essa razão, Valério Botelho de Andrade escreveu ao comandante do destacamento de Borba explicando que, em decorrência do bloqueio imposto a Rolim de Moura, era “presumível igual invasão” em Borba “e em todo o rio Madeira”. Nesse sentido, o comandante do destacamento deveria ter “sempre prontos os soldados de que se compõe este destacamento” e fazer recolher à Vila de Borba “todos os paisanos e moradores dela”. Além disso, Botelho de Andrade recomendava ao chefe militar que não fizesse “a expedição ao negócio para cidade” e que conservasse em Borba os indígenas que habitavam nessa vila, bem como recolher os que estivessem na canoa do negócio. Por fim, lembrava ao comandante para que enviasse espias em “alguma canoa acima para explorar as novidades que houverem” e o informasse, bem como enviava munições a Borba, que foram: quatro arrobas de pólvora, três arrobas de bala de mosquetaria, duas arrobas de chumbo grosso, 200 pederneiras, seis armas de fogo e uma resma de papel para cartuchos (APEP, C. 133, D. 14).

Além daquelas orientações, Correa Botelho de Andrade escreveu ao alferes Barnabé Pereira Malheiros comunicando que o nomeava para a “expedição do socorro” que demandou o governador Rolim de Moura (APEP, C. 133, D. 32). No dia 3 de maio de 1763, Domingo Franco escreveu a Manoel Bernardo de Mello e Castro, governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, dizendo que naquele dia havia chegado uma canoa à vila de Borba e que ela vinha do Mato Grosso. Os indígenas que vinham na embarcação portavam uma carta do governador Rolim de Moura, na qual ele pedia ajuda para conter a mobilização espanhola no Guaporé (APEP, C. 133, D. 08).

Acompanhado pelo alferes Miguel de Siqueira, Barnabé Malheiros chegou à Vila de Borba no dia 9 de junho de 1763. Contudo, alegando escassez de farinhas e víveres necessários para a expedição de socorro, esses oficiais recolheram-se para Barcelos acompanhados por Inácio de Castro, responsável pelo envio da expedição ao Mato Grosso, o que sugere que o apoio militar não foi de fato enviado (APEP, C. 134, D. 18).

Em meados de 1763, uma tropa foi enviada ao Mato Grosso sob o comando de Domingos Franco (APEP, C. 134, D. 23-A). Apenas em 7 de novembro de 1763, esse destacamento chegou ao sítio de Nossa Senhora da Conceição, onde se encontrava Rolim de Moura e depois que “os castelhanos se tinham retirado pelas suas terras” (AHU/MT, Cx. 12, D. 714). Essa tropa era formada pelo ajudante Gaspar Ferreira da Cruz, o alferes João Ramos, “dois sargentos supra, dois cabos de esquadra, 36 soldados, um tambor”, além de material bélico (Amado e Anzai 173).

Ao que tudo indica, apenas em 1766 outro apoio militar foi enviado do estado do Grão-Pará para a capitania do Mato Grosso. Em fevereiro de 1766, o governador do Mato Grosso, João Pedro da Câmara, escreveu para Mendonça Furtado relatando que, no mês anterior, os espanhóis teriam aprisionado um “cabo de esquadra e quatro índios da esquipação da canoa, escapando outros quatro” que foram até Vila Bela comunicar o ocorrido (APMT, livro C-11, D. 129).

Além disso, ainda no final do mês de janeiro de 1766, oito indígenas da missão espanhola de São Martinho foram até a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição levar umas “chapas de açúcar” para o escrivão da Fazenda Real, Gregório Pereira de Sousa. Aprisionados nessa fortificação, os indígenas foram remetidos ao governador João Pedro da Câmara “por dizerem que traziam uma carta para ele, de outro seu camarada” e que “sem dúvida naquela seca” os espanhóis iriam atacar os moradores do Mato Grosso (Amado e Anzai 104).

Esses episódios e a debilitada estrutura bélica da capitania do Mato Grosso motivaram João Pedro da Câmara a solicitar apoio de outras áreas da América portuguesa. O governador “mandou pedir socorro, de gente e comer, à vila do Cuiabá, como também às minas de Goiás” (Amado e Anzai 105). Ao estado do Grão-Pará, solicitou “socorro de gente e artilharia” (APMT, livro C-11). Por essa razão, João Pedro da Câmara enviou “o guia do caminho do Pará”, João Antunes, para que fosse imediatamente a esse estado “apressar mais o socorro que havia mandado buscar” (Amado e Anzai 105).

Ainda no mês de maio de 1766, outra tropa saiu do estado do Grão-Pará com a finalidade de apoiar, militarmente, o Mato Grosso. Segundo o governador do estado do Grão-Pará, Ataide Teive, já se encontrava um destacamento preparado para ir ao Mato Grosso, quando recebeu a carta enviada por João Pedro da Câmara, em fevereiro, na qual comunicava acerca do “movimento dos castelhanos” no Guaporé. Por essa razão, reforçou o destacamento, que era de “trinta soldados e um oficial”, com “cinco oficiais, capelão, cirurgião, quatro sargentos, dois tambores e cem homens de arma” (APMT, FSG, CA 248, Cx. 006).

As recomendações, que foram dadas a essa expedição e às anteriores, apontam para a ideia de que a presença militar espanhola no Mamoré e no Guaporé demandou cautela na navegação desses rios pelos vassalos da Coroa lusitana. Nesse sentido, navegar entre o estado do Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso nos períodos nos quais se intensificavam as animosidades entre os vassalos da Coroa ibérica, no Guaporé, exigia cuidados dos expedicionários para que não fossem atacados pelos castelhanos.

Em 1763, por exemplo, Valério Correia Botelho orientou o alferes Barnabé Pereira Malheiros, na ocasião em que ia ao Mato Grosso, que, uma vez “na dita barra do Mamoré”, na “altura das cachoeiras ou na parte mais conveniente”, enviasse, “pelos mesmos índios que trouxeram as cartas” de Rolim de Moura, o aviso a esse governante para que auxiliasse “a passagem do socorro pelo Mamoré” ou oferecesse as condições necessárias para a entrada do apoio militar no Mato Grosso (APEP, C. 133, D. 32).

Segundo o prático João de Sousa de Azevedo, ainda em 1763, para que os soldados do Pará não fossem acometidos pelos espanhóis, era preciso que “das últimas cachoeiras” mandasse gente “por terra rompendo os matos até chegar” ao destacamento onde se encontrava Rolim de Moura. Além disso, de acordo com esse prático, essa expedição duraria, aproximadamente, cinco meses (APEP, C. 133, D. 29). Não é possível saber se, anteriormente, Sousa de Azevedo fez esse percurso por terra. Talvez ele tenha projetado a duração dessa viagem e sua viabilidade com base na sua experiência naquela região.

Ainda em relação à cautela na navegação do Guaporé, imediatamente após a ocupação espanhola no Guaporé, Rolim de Moura enviou “um soldado em uma igarité” para que levasse aviso a Vila Bela e aos moradores situados no caminho entre o destacamento e Vila Bela acerca dos movimentos dos castelhanos. Como sabia que os espanhóis mantinham as canoas de ronda durante a noite, o soldado enviado por Rolim de Moura seguiu nesse período para fazer o dito aviso, “o qual passou à sombra do mato sem ser sentido” (APMT, livro C-11, D. 67).

A prudência nessa navegação se manifestou, igualmente, em 1766. No mês de fevereiro desse ano, quando João Pedro da Câmara escreveu para o governador do estado do Grão-Pará solicitando ajuda militar, explicou que essa expedição de apoio deveria ir para o Mato Grosso “com grande cautela pelo Mamoré” e, para evitar que essa tropa percorresse a barra do Mamoré, onde os espanhóis iriam fortificar-se, mandou um “homem para guiar a tropa por um novo caminho” que ele “havia mandado descobrir” (APMT, livro C-11, D. 129). Além disso, recomendava ao sargento-mor João de Sousa de Azevedo que não conduzisse “a artilharia, nem a pólvora da penúltima cachoeira” para além desse espaço “sem mandar primeiro explorar muito bem o rio Mamoré” (APEP, C. 127, D. 14).

Observa-se, assim, que as movimentações espanholas pelo Guaporé afetavam o deslocamento dos vassalos da Coroa portuguesa naquela região, dificultando a comunicação daquela capitania com o estado do Grão-Pará e entre os núcleos de ocupação que a formavam. Como foi analisado, a posse da aldeia de Santa Rosa, na margem oriental do Guaporé, era motivo de conflito entre espanhóis e portugueses nessa região. Dessa maneira, é possível pensar que, nesse conflito, não estavam em disputa apenas territórios de terra firme e podemos dizer que são os que geralmente se representam nos mapas, ao referir-se ao domínio territorial de uma nação. Havia, igualmente, uma disputa pelos rios, ou seja, pelas rotas e pelos caminhos. Essa contenda não era manifestada apenas pelo posicionamento das tropas militares espanholas nas margens dos rios, embora isso tenha atingido a navegação lusa pela região. Para os lusos, assegurar a dominação da aldeia de Santa Rosa e promover a construção de assentamentos nas margens dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira era também assegurar a viabilidade de trânsito por esses rios. De fato, se no rio Madeira o governo colonial se mobilizava para combater os povos indígenas Mura, considerados indígenas hostis, no rio Guaporé os portugueses movimentavam-se para conter as investidas dos castelhanos.

As iniciativas militares dos espanhóis, no Guaporé, interferiram, ainda que por um determinado período, na navegação que os vassalos da Coroa portuguesa realizavam nele, o que demandou estratégias de navegação para que não fossem atacados pelos oponentes e a construção de caminhos terrestres que viabilizassem a comunicação em caso de bloqueio. Assim, é possível que o bloqueio imposto pelos espanhóis a Antônio Rolim de Moura, em 1763, tenha apontado a necessidade de estabelecer outras vias de comunicação entre as várias áreas da capitania do Mato Grosso. Na instrução que deixou para seu sucessor no governo da capitania, Rolim de Moura pontuava que não seria “pequena utilidade abrir-se” um caminho por terra de Conceição para Vila Bela (Mendonça 80). Em uma carta para Francisco Xavier de Mendonça Furtado em junho de 1766, João Pedro da Câmara disse que na barra do rio Mequens “que fica igualmente distante de Vila Bela, que desta fortaleza, [devia-se] abrir para ela um caminho por terra”, para que ficasse “sempre aberta a comunicação, no caso de ficar impedido a navegação do rio através de algum bloqueio” (APMT, livro C-11, D. 134).

Luís Pinto de Sousa Coutinho, sucessor do João Pedro da Câmara no governo da capitania do Mato Grosso, igualmente preocupou-se em construir um caminho terrestre para que os moradores da capitania não dependessem apenas da navegação fluvial. Essa preocupação, assim como a de seu antecessor, estava relacionada, em parte, aos conflitos vivenciados com os castelhanos no Guaporé. Mais uma vez, outro governador pontuava a necessidade de construir uma via terrestre que comunicava a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição a outras áreas da capitania do Mato Grosso.

Em fevereiro de 1769, Sousa Coutinho escreveu a Mendonça Furtado argumentando que a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição apresentava o que ele considerava dois defeitos. O primeiro era não “ter pastos suficientes para se conservarem os gados necessários e ser precária toda a sua [sustentação]”. Outro defeito era o fato de não ter “outro caminho mais do que a navegação do rio Guaporé” que a comunicava com Vila Bela. Essa conexão, continuava explicando Sousa Coutinho, “facilmente pode ser impedida em tempo de guerra, interceptados os transportes e reduzido enfim o dito forte”. Dessa maneira, recomendava o governador “o estabelecimento de um caminho que conduza daquela fortaleza por terra aos campos dos Parecis”, para que através dele se transportasse “todos os gados do Cuiabá e de que o mesmo campo abunda” (AHU/MT Cx. 13, D. 838).

Ainda em 1769, o governador Sousa Coutinho começou a executar a construção do caminho terrestre. No final desse ano, ele informava a Mendonça Furtado que o projeto de abertura do caminho do Forte de Bragança até a vila de Cuiabá estava em execução e, segundo os exploradores, já havia avançado “até a altura das cabeceiras do rio Mequens, prosseguindo-se sempre o rumo mais encostado ao norte” e que, talvez, até o final de março de 1770 deveria ser concluído (APMT, livro C-16, D. 45).

Ao que tudo indica, o governador Sousa Coutinho não conseguiu dar cumprimento à abertura desse caminho terrestre. Na instrução que deixou para Luís Albuquerque de Melo Pereira Cáceres, Luís Coutinho explicava que a “[precipitação] com que fizeram a dita entrada”, os descobridores, “alguns obstáculos de gentios” e a “penúria de mantimentos” não “permitiram que se pusessem em prática os necessários exames” para abrir a via entre Vila Bela e o Forte de Bragança (APMT, livro C-3, ff. 45 r. - 45 v.).

A utilização de apenas um caminho, o fluvial, para a comunicação entre os espaços lusitanos espalhados pelas margens do Guaporé e com o estado do Grão-Pará, certamente, poderia ser útil, por exemplo, para evitar o contrabando de ouro, uma vez que facilitaria a fiscalização. Contudo, a dependência de apenas um caminho poderia suscitar enormes danos à capitania do Mato Grosso, uma vez que os castelhanos também tinham interesse e estavam assentados em uma área dessa região e poderiam impedir e/ou dificultar o trânsito das expedições portuguesas por ele, como aconteceu.

O posicionamento militar dos espanhóis no Guaporé, como foi apresentado, impôs um bloqueio a Rolim de Moura no destacamento de Nossa Senhora da Conceição, bem como a dificuldade de comunicação com o estado do Grão-Pará e Vila Bela. Portanto, a construção de caminhos alternativos, como vias terrestres, mostrava-se essencial para minimizar ou evitar possíveis danos causados pelas mobilizações castelhanas no Guaporé.

A década de 1770 assinalava uma nova projeção da Coroa portuguesa para a área em análise. O projeto pensado pela Coroa lusa consistia no fomento do comércio com os castelhanos na região de fronteira. Um dos objetivos do plano era drenar a prata espanhola para os cofres portugueses, pois a prata espanhola era importante para o governo luso. Desde o século XVI, o metal extraído de Potosí chegava no Brasil e seguia para Portugal. No século XVIII, a entrada da prata espanhola no Brasil se tornou mais difícil em função dos conflitos bélicos que se desenrolaram na América e envolveram os reinos ibéricos e da intensificação da fiscalização espanhola (Santos).

Ainda na década de 1770, a Coroa lusa se mobilizava para consolidar a posse e o domínio na região leste do estado do Grão-Pará, que fazia fronteira com os domínios espanhóis, e a comunicação fluvial entre o Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso (Santos). A partir desses objetivos, foi elaborado o Secretíssimo Plano de Comércio. A execução do referido plano previa a construção de sete feitorias que seriam instaladas no estado do Grão-Pará e na capitania do Mato Grosso e a estruturação de um aparato de defesa. Cabia, então, ao govenador do Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, a construção de mais uma fortificação nessa área de fronteira (AHU, Códice 596, [f. 15 v.]), que foi o Real Forte Príncipe da Beira.

A construção do Real Forte Príncipe da Beira justificava-se em decorrência da necessidade de proteção dos territórios fronteiriços situados nas proximidades dos domínios castelhanos e, igualmente, do armazenamento dos produtos comercializados pela Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão por meio do caminho fluvial pelos rios Guaporé, Madeira e Mamoré. O Real Forte foi uma fortificação fundamental na espacialização da fronteira entre os domínios ibéricos e na articulação entre o estado do Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso (Fernandes). A sua construção aponta para a ideia de que a região experimentou uma série de problemas relacionados à defesa e posse territorial.

Considerações finais

O período que antecedeu a assinatura do Tratado de Madri foi caracterizado pela preocupação das Coroas ibéricas em relação às mobilizações que aconteciam no Guaporé. Observou-se, por um lado, que a Coroa portuguesa estava apreensiva com as missões espanholas na margem oriental do Guaporé e com a possibilidade de os castelhanos assumirem o controle da navegação desse rio. Por outro, nota-se uma inquietação dos espanhóis também, o que foi concretizado por meio da construção das missões após a expedição do Manuel Félix de Lima. Isso sinaliza para a importância que o Guaporé possuía no final da primeira metade do século XVIII.

A assinatura do Tratado de Madri conferiu ao Guaporé a condição de limite territorial dos reinos ibéricos. Entretanto, parece que a importância dele ia além dessa condição. Havia, de fato, um interesse das Coroas ibéricas em dominar a navegação do referido rio. A tensão vivenciada nessa região do Guaporé, principalmente nas décadas de 1750 e 1760, pode ser entendida a partir dessa perspectiva. A perda da possibilidade de navegar pelo Guaporé ensejaria diversas consequências para a Coroa portuguesa. A possibilidade de construir um caminho terrestre que conectasse povoações portuguesas no Guaporé é emblemática de como a perda da navegação nesse rio afetaria a ocupação lusitana existente nele e de como a presença castelhana na outra margem do Guaporé representava uma ameaça a essa navegação. Assim, o Guaporé não era apenas um limite territorial, pois era um espaço a ser conquistado.