Introducción

En general, podemos decir que los caminos tienen sus efectos sobre la conformación social de una población o le dan sentido a la identidad de un pueblo2. Siempre pensando que a la vera de las vías terrestres o atravesadas por ellas se originaron históricamente distintas poblaciones, podemos perfilar a priori dos lógicas que justifican la traza de los caminos: la primera corriente es que las sendas se abrieron por acción centrífuga, es decir, desde el centro hacia afuera, y la otra línea tiene relación con el impulso de afuera hacia el centro, al que llamamos acción centrípeta. Entiéndase, de un lado, centro como plaza, sede de gobierno, capilla o iglesia, tira principal de casas, entre otros. En el contralado, entiéndase hacia afuera como campo, campaña, valle, entre otros. Los caminos, en este estudio, hacen referencia exclusivamente a vías terrestres3.

En el Paraguay ha predominado una corriente histórica que conecta el desarrollo socioidentitario del país con la espina dorsal de su principal río homónimo. De hecho, este largo cauce hídrico recorre de norte a sur el territorio paraguayo y lo divide en dos regiones naturales.

Por ello, hacer historia de los caminos en el Paraguay -a nuestro modo- resiste en primera instancia la tradición nacionalista, ya que pone de relieve el efecto social de la red de caminos, en contraposición a la carrera del río, y, en segunda instancia, ladea la corriente centrífuga de la apertura de senderos en un contexto socioeconómico de formación territorial del Paraguay.

Hay una cantidad importante de documentos del Archivo Nacional de Asunción (en adelante ANA) que dan cuenta de conflictos y sucesiones a la vera de los llamados caminos reales del Paraguay, entre los siglos XVI y XVIII, y señalan que no siempre fue fácil mantenerlos abiertos para la “comodidad pública”. Estas fuentes indican también la relevancia de los caminos terrestres para el acomodamiento social o político de las emergentes poblaciones coloniales en función de la conexión terrestre con Asunción.

Son evidencias de esta situación tres casos consultados en la Sección Civil y Judicial (en adelante SCyJ) y en la Sección Historia (en adelante SH) que se ubican en el Valle de las Salinas, que fue -a nuestra consideración- la región política y económica más importante del Paraguay colonial, subsidiaria de la ciudad de Asunción, pero pocas veces destacada como tal en la historiografía local.

A partir de la descripción de los tres casos, queremos justificar socioeconómica y sociogeográficamente la composición de los llamados caminos reales en el entorno de Asunción, no como partida, sino como llegada, lo cual supone una ruptura con la línea histórica centrífuga que puso a Asunción como “madre de ciudades”4.

La historia sobre agua o sobre tierra

Una línea historiográfica tradicional, bastante extendida, sobre la conquista colonial del Paraguay dice que los primeros peninsulares llegaron a este paraje subtropical de América del Sur siguiendo el curso de los ríos interiores. Ciertamente, aunque hoy territorialmente es un país mediterráneo, el Paraguay está conformado por un íntimo sistema hidrográfico flanqueado por dos principales ríos: el Paraguay y el Paraná.

En la literatura histórica se dice que Aleixo (Alejo) García hizo el descubrimiento del Paraguay “por tierra” en 1524, “atravesando pueblos de indios guaranís, llegando al río Paraguay” (Díaz 94). Sin embargo, es probable que una gran parte del viaje por el territorio paraguayo haya sido de modo mixto: en parte por agua, en parte por tierra. Roberto Quevedo sostiene que el aventurero portugués -cuya presencia por estas tierras es testimoniada solo por la declaración de algunos indígenas- “bajó hacia el oeste por el río Jejuy5 [Xexuy, en documentos primarios] desembocando en el río Paraguay y navegó en canoas hacia el norte” (“Alejo García” 39).

En la narración histórica local también se han remarcado con carácter enciclopédico dos acontecimientos originales del Paraguay colonial que tienen como factor principal el río Paraguay. El primero alude al descubrimiento del Paraguay “por agua” en 1528, por Sebastián Caboto (Gaboto), quien navegó contracorriente el río Paraná y luego hizo una corta travesía por el río Paraguay hasta el río Bermejo (Garay 14) -o Pilcomayo, en otras versiones-. Así, Gaboto llegó “por primera vez por agua al Paraguay” (Chávez 42).

Otro factor relevante tiene relación con la fundación de la casa-fuerte en honor a Nuestra Señora de la Asunción, a orillas de un recodo del río Paraguay, en 1537, origen de la ciudad homónima6. No obstante, “el primer teatro de las relaciones” (Moreno 24) entre la armada española y los habitantes autóctonos se llevó a cabo al norte de este asentamiento, en el Valle de Tapuá; desde ahí “se volvió río abajo” (Díaz 128).

De ser la ciudad de Asunción punto de convergencia de la conquista, pronto se viró en sentido centrípeto, ya en tiempos del gobernador Domingo Martínez de Irala7 (Sánchez 89). De Asunción surgió un movimiento centrífugo durante todo el siglo XVI (Sánchez 94), es decir, de recibir el influjo de la nueva corriente poblacional, de ser el centro de llegada de la conquista, “derramó su población en nuevas villas y ciudades” (M. Domínguez 178), “a los cuatro vientos” (M. Domínguez 175), fundadas con “la población y los recursos de la capital colonial” (M. Domínguez 176). Desde entonces, “toda la historia del hemisferio sur correría por los ríos paraguayos” (Prieto 27).

Visto así, se construyó la narrativa de la carrera del río, y sobre ella se formuló un nuevo imaginario identitario con matices biológicos. Algunas expresiones características de este enfoque son: “El río Paraguay corre entre dos regiones que constituyen el cuerpo físico de la nación guaraní” (Sánchez 48, énfasis añadido); “En el destino de la civilización rioplatense los ríos Paraguay y Paraná han desempeñado el mismo papel que el Nilo y el Éufrates en el mundo antiguo” (Prieto 24). Los historiadores, además, justificaron la formación política de la nación paraguaya sobre el recurso hídrico del Paraguay: “la acción civilizadora de los ríos” (Prieto 24, énfasis añadido); “instrumento de expansión de comercio y factor militar” (N. González 27).

Por todo esto, quizás, sea poco distintivo de la producción bibliográfica local incluir referencias sobre la historia de los caminos terrestres en la formación social del Paraguay. Se privilegia, comúnmente, en la narración histórica, la carrera del río como médula de la identidad nacional; de hecho, el principal río del país, que demarca su geografía de norte a sur y lo divide en dos regiones, se llama Paraguay8.

Dicotomía sociogeográfica del Paraguay

Hay estudios sociológicos relacionados con el carácter de las poblaciones paraguayas (tabla 1) que es importante repasar y comparar cronológicamente.

Tabla 1 Dicotomía sociogeográfica del Paraguay según autores

| Autor | Poblaciones de… | |

|---|---|---|

| Demersay | Llanura | Quebrado |

| E. de Bourgade | Valle del Paraguay | Selva del Paraná |

| N. González | Río | Selva |

| R. Domínguez | Valle | Loma |

Fuente: elaboración propia a partir de autores citados.

El francés Alfred Demersay llevó a cabo, en la primera mitad del siglo XIX, una composición sociogeográfica peculiar del Paraguay. Según el explorador, si trazamos una línea imaginaria entre Asunción (noroeste) y Encarnación (sureste), podremos hallar en el plano dos regiones diferentes: al sureste, una zona de llanuras y, al noreste, plaines ondulées, es decir, campos quebrados (Demersay 59). Por su parte, E. de Bourgade, también francés, a finales de ese mismo siglo, describió dos regiones formadas por las cuencas del río Paraguay (occidente) y del río Paraná (oriente). Es claro en su descripción que el Valle del Paraguay se refiere al llano y el Valle del Paraná a “las inmensas selvas vírgenes” (Bourgade 23).

Más tarde, en la primera mitad del siglo XX, la sociografía del Paraguay de tono nacionalista cimentó oficialmente dos categorías contrapuestas, a saber: agua y bosque. Natalicio González justificó el río como un factor preponderante de la civilización, “instrumento de expansión” -refirió-; en contrapartida, “la selva tropical le es al hombre hostil, hermética, inhumana” (17).

Ramiro Domínguez Codas, en la década de 1960, incluyó una nueva dicotomía de análisis -no exhaustiva, como él mismo dijo-, aparentemente siguiendo la corriente histórica, pero aplicada a la configuración de los pueblos:

El grupo valle se ubica en la ladera de los montes y el grupo loma da la espalda al campo. El poblado valle es subsidiario de la estancia y el poblado loma, de la producción extractiva […] El pueblo valle es convergente y asume casi siempre la estructura tradicional de villa, con su correlato plaza-iglesia-caserío, o cuando menos el contexto capilla-oratorio del santo patrono-vecindario rural. Mientras la población loma es irradiante, distribuyéndose en el monte al borde de las picadas y carreteras. (27, énfasis añadido)

Para Domínguez Codas, la loma tiene la cultura centrífuga e irradiante, mientras que en el valle la cultura es “diametralmente opuesta”, centrípeta y convergente. A partir de estas divisiones, las demarcaciones “más o menos arbitrarias” de las calles o de los caminos reales encuentran su sentido. A decir del autor, los caminos de la loma son un “factor disociante” y los caminos del valle son más participativos (R. Domínguez 57).

Si bien en los estudios de Domínguez Codas encontramos caracterizaciones aplicadas a la llamada comarca guaireña, que tiene a Villarrica como ciudad centro, podemos ver que en otras jurisdicciones del territorio paraguayo se reprodujo el modelo estructural propuesto, como es el caso del Valle de las Salinas.

El Valle de las Salinas

Ubicación geográfica

En la llamada llanura o en el Valle del Paraguay, se formó la colonial ciudad de Asunción. Su perímetro original arrancó de las 40 leguas (193 km, aproximadamente) de costa fluvial (Quevedo, Paraguay 28) hacia el Valle de Tapuá, por el norte y, por el sur, hacia los bosques y las colinas de los terrenos salinos de Lambaré (Moreno 21).

Hacia el este de aquella demarcación, en el lado meridional de la cordillera de los Altos, camino al lago Ypacaraí (o Tapaycua9, originalmente en guaraní), estaba el Valle de las Salinas, regado por una serie de cauces hídricos, entre ellos el arroyo Yukyry (yuky es sal en guaraní) y el río Salado, cuyos topónimos hasta la fecha caracterizan al lugar.

En algunos documentos del tiempo colonial, el valle de nuestro estudio es llamado también comarca central (Susnik 28), por su cercanía a Asunción, aunque esa denominación parece referirse exclusivamente al Valle de Tapuá. En la primera mitad del siglo XVII, en la “región de Asunción” se formaron nuevos asentamientos, tales como Luque y Capiatá (Kleinpenning 27).

En su obra de 1911, Héctor Decoud señaló que el decimosexto, el decimoséptimo y el decimoctavo distrito eran los llamados “centrales”, pero el segundo era “el más importante de la República”, puesto que en su interior se hallaban Luque y San Lorenzo del Campo Grande, entre otros, que circundan Asunción (Decoud 87-88). Posteriormente, en la década de 1980, Hugo Ferreira sostuvo que en la región Central se ubica la “comarca Asunceña”, entre los ríos Salado y Paraguay hasta Paraguarí (Ferreira 71). Para la época de ambos autores, la comprensión del otrora Valle de las Salinas estaba ya disociada en nuevas jurisdicciones nominales.

Primeras ocupaciones

Para comprender la historia de los caminos en el Valle de las Salinas, es importante conocer los antecedentes de algunos asentamientos de españoles que se registraron “al pie de los bosques de Tapuá, circundando los fértiles valles que rematan en la anchura llanura de Ñu Guazú” (Moreno 29) y del “valle de Capiatá” (Quevedo, Paraguay 28).

Quizás la primera ocupación documentada en el Valle de las Salinas sea la de los hermanos Tomás y Pedro Hernández, quienes en 1576 (a 39 años de la fundación de Asunción) obtuvieron por merced real unas tierras debajo de la “sierrezuela de Areguá” y “unas islas en el camino seguido que va a los indios de Tapaycuá y a las Salinas”, respectivamente (ANA, SCyJ 1334, n.o 5, f. 6; Durán 131). Este sería el origen de lo que hoy conocemos como el distrito de Areguá.

Por entonces, el Valle de las Salinas cumplía la función de un “corral grande” para el pastar de vacas, potros y caballos de las comarcas. Hay referencias al respecto en las actas del Cabildo de Asunción entre 1595 y 1596 (ANA, SH12, n.o 1, ff. 49 y 73; Municipalidad de Asunción 204 y 240).

En 1635, Miguel Antón de Luque obtuvo por merced real tierras en los salinares donde antes se había erigido un presidio o puesto de vigía. Sus descendientes luego las entregaron en donación al convento de San Francisco en 1750, hasta que en 1781 el gobernador, Pedro Melo de Portugal (1778-1787), elevó el lugar a la categoría de villa, por lo cual pasó a ser conocida como Villa de Luque (Velilla 147-151; Villalba 15-18).

A fines de 1689, el capitán Gerónimo Fernández de Aldana, alcalde de la Santa Hermandad, hizo una visita al presidio de San Roque y “valle de las Salinas” para recoger declaraciones de “vecinos españoles y demás jente”. Si bien no revela cuántas personas acudieron al llamado, se entiende que existía ya una población estable en el lugar (ANA, SNE292, n.o 1, f. 4).

A finales del siglo XVII, Juan de Encina poseía tierras en Capiatá, que luego fueron donadas a la ermita de la Virgen, así como una chacra y estanzuela en el Valle de las Salinas (Quevedo, Paraguay 92). Es el origen de la actual ciudad de Capiatá.

Entre otros arrendatarios de tierras en el Valle de las Salinas podemos dar cuenta de que en Tayiribebé, en 1775, María León y Zárate, viuda de Alonso Caballero Bazán, poseía una chacra (Quevedo, Paraguay 98).

Cabe considerar que estos primeros asentamientos españoles por fuera de Asunción, mediante favores emanados de la Corona, se formaron en áreas habitadas originalmente por indígenas sometidos al régimen de encomienda. Muy posiblemente, los indígenas vivieron en precarias condiciones de subsistencia, sometidos a los españoles, mientras los conquistadores se resolvían en disputas por los alcances territoriales de sus alquerías, o los vecinos en defender sus “casas de paja” o el “estorbo de la animalada de las estanzuelas vecinas” (Susnik 28).

Economía

En el Valle de las Salinas se consolidó la principal actividad económica del Paraguay durante la Colonia: la explotación agrícola, ganadera, de indígenas y de africanos, cuyas mercancías debían ser alcanzadas al centro de la comarca: Asunción.

Hildegard Thomas explica que los enclaves alrededor de Asunción funcionaron como verdaderos hinterland, es decir, como tierra posterior al puerto de Asunción, el cual no podía subsistir sin ayuda (Thomas 77-78).

Los encomenderos o maestros de campo “hacían viajes breves a Asunción solo para realizar sus negocios, y posiblemente para participar en las deliberaciones del Cabildo” (Cooney 17). De hecho, el Cabildo de Asunción no permitió jamás la creación de nuevos cabildos “por gravísimo perjuicio a los alcaldes” (Thomas 88).

Ramiro Domínguez (27-28) dice que la economía del valle en forma de villa o capilla era autoabastecida, convergente; de economía familiar, nuclear y de subsistencia (57). Por extensión, el Valle de las Salinas tendría las mismas características. La producción de tabaco, por ejemplo, formó parte importante de ese tipo de economía.

En un padrón de cosecheros de tabaco torcido negro, practicado en 1781, encontramos no solo nombres de personas influyentes en el Valle de las Salinas, sino también las denominaciones de los “partidos de campaña”: Valle de Guayabity, Itauguá, Valle de Mbaepirunga (Cañada10 Aldana), Valle de Tajyribebé, Cañada de Rojas y Campo Grande (ANA, SH 146, n.o 10, ff. 188-215)11.

A pesar de los muertos y cautivos como consecuencia de enfrentamientos con indígenas (Quevedo, Paraguay 139), el Pago12 de las Salinas, a fines de 1600, era un territorio relativamente más protegido de las invasiones lusitanas y de los malones de indígenas del Chaco, dado que sus poblados no se acercaban a la costa del río Paraguay, situación que motivaba la actividad extractiva.

Camino al Valle de las Salinas

Caminos reales

La Corona española favoreció las comunicaciones terrestres en sus dominios americanos, para cuyo efecto desarrolló una unidad jurídica y política. Los caminos denominados reales garantizaron la prolongación de la normativa real a cualquier punto de España y de las Indias -luego llamada América-, así como su integración y desarrollo (Pérez 54).

En el caso del Paraguay, no hay certeza de que se haya otorgado estatus de real por derecho a alguna vía en especial, o que se haya contado con ayuda económica de la Corona para el mantenimiento, como se supone dictaba la condición de realenga13. Para que ello pudiera confirmarse, deberíamos tener a mano algún despacho real declarativo que no pudimos obtener.

La calificación de camino real parece haberse otorgado a caminos superpuestos a los ya existentes antes de la llegada de los españoles, como dice Luis Verón (45-46). De ahí que algunas vías sean reconocidas en guaraní como tape guasu (camino grande).

Además de los caminos que circundaban Asunción, había aquellos que conectaban diferentes regiones que no fueron creados de la misma manera (Kleinpenning 635) y que constituyeron en realidad la red de comunicación local y regional (Spiridinoff 102). Cuando las poblaciones se instalaron a la vera de estos caminos, pequeños enclaves se convirtieron en abigarrados núcleos urbanos llenos de vitalidad y movimiento (Kallsen 11).

Diferentes investigadores, en épocas distintas, intentaron hacer una clasificación de los llamados caminos reales del Paraguay, siempre tomando como punto de partida la ciudad de Asunción (tabla 2).

Tabla 2 Camino al Valle de las Salinas según autores

| Bourgade | Gill | Verón |

|---|---|---|

| Del Este (por Areguá) | A Tapuá ramal a Ñu Guazú (antiguo ramal) | A Tapuá ramal a Areguá |

Fuente: elaboración propia a partir de Bourgade 117, Gill 74 y Verón 45.

En la clasificación de E. de Bourgade, el camino a las Salinas es el “Camino del Este” o camino a Areguá (Bourgade 117); para Juan Bautista Gill, el camino de nuestro estudio es el antiguo ramal del “Camino a Tapuá” que pasaba por Ñu Guazú (Gill 74-100); y para Luis Verón, el camino a las Salinas es el “ramal a Areguá”, desprendimiento del “Camino a Tapuá” (Verón 45-48).

Traza original

En definitiva, en un intento de reconstruir el camino al Valle de las Salinas, podemos señalar que su origen estaba en Ybyraty (luego llamado Trinidad), a las afueras de Asunción; dejaba en el noroeste el Valle de Tapuá y se internaba hacia Yukyry y Valle Pucú al este; luego seguía a Areguá y, más adelante, hasta la entrada al Valle de Pirayú14.

Ciertamente, la trama vial del Valle de las Salinas se componía de ramales o maestrillas, unas preferentes, otras básicas. En 1794, el demarcador de límites Juan Francisco Aguirre recorrió senderos que se desprendían del camino real a las Salinas y pasaban por Campo Grande, Tarumandy, Cañada Garay (Yukyry) y Luque. Dice en su diario que de la capilla de Luque “por el camino del monte” pasó a Capiatá. “A la vuelta, vinimos por el Camino Real, y pasamos el arroyo Capiatá, luego las Salinas”, y continuó viaje hacia Pirayú (Academia Paraguaya de la Historia 91-92).

En el ANA se encuentran diferentes anotaciones en testamentos, casos judiciales y memorias que traen la denominación de caminos reales, seguidas de citas tales como “el que siempre se ha usado y acostumbrado”, “el antiguo”, “de comodidad pública” o “de servidumbre”. Algunos de esos archivos nos ayudan a componer fragmentos de la historia de los caminos que cruzaban el Valle de las Salinas.

Por ejemplo, en un documento de 1710, con ocasión de una contradicción con respecto a bienes del convento de la Merced en el Valle de las Salinas, se menciona un “camino antiguo” que se extiende de este a oeste cerca de unos “bañados grandes” (ANA, SCyJ 1317, n.o 20). Se trata ciertamente de una aproximación al camino que conducía a las Salinas.

En el título de transferencia de las tierras de Juan José Ortega en Itauguá (jurisdicción del Valle de las Salinas), en 1746, a favor del convento de las Mercedes, se alude al “camino real que va a Guazuvirá” como límite norte de la propiedad (ANA, SCyJ 1317, n.o 9).

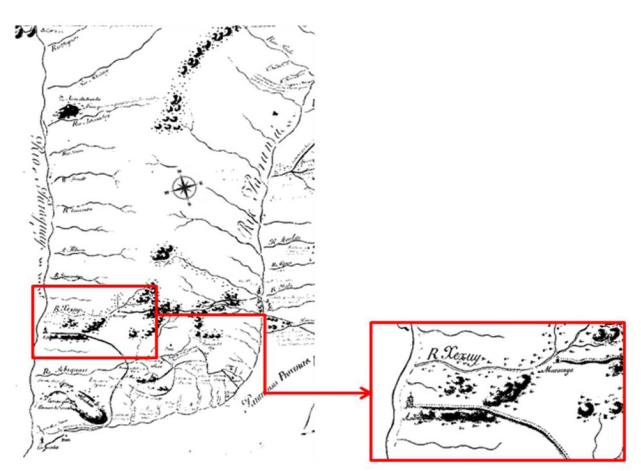

Un mapa de la región entre los ríos Paraguay, Paraná y la costa brasileña desde Santos hasta Río Grande del siglo XVIII (figura 1), que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río Janeiro, nos permite conocer la traza antigua del camino principal para llegar por tierra a la colonial Asunción. El trayecto punteado, que proviene del sur de la provincia, cruza un valle flanqueado por las cordilleras de Yvytypané (sur) y la de Altos (norte). La imagen, considerando las limitaciones cartográficas del siglo XVIII, simplifica bastante el camino que atravesaba el Valle de las Salinas, aunque no deja de señalar su importancia como vía de entrada a la capital.

Fuente: Biblioteca Nacional Digital Brasil, map. I, 01, 04 - Manuscritos. Imagen de dominio público, http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1629

Figura 1 Camino a Asunción por el Valle de las Salinas (frag.) ca. 1700

Caminos cerrados en el Valle de las Salinas

El mantenimiento de los caminos reales y su uso “por el común” -como señalan los documentos históricos- no fue siempre fácil en el Valle de las Salinas. El buen estado de las líneas viales estaba a cargo generalmente del Cabildo de Asunción, aunque, a falta de recursos, intervenían los vecinos terratenientes o la soldadesca colonial15. También, los gobernantes de turno (gobernadores o alcaldes) actuaron en ocasiones para dilucidar jurídicamente las causas y los efectos del cierre de los senderos.

Justo Prieto sostiene que “la posesión de la tierra, el control de la producción, elaboración, tráfico y mercado de la yerba mate, la defensa de las encomiendas, la reposición o la expulsión del gobierno propio, todo era causa de guerra permanente” en el Paraguay colonial (Prieto 101). Por tanto, la posesión de la tierra no fue un hecho lineal.

La entrega de mercedes reales a los conquistadores, con indígenas incluidos en régimen de encomienda, generó más que un conflicto entre los mismos encomenderos, cuyas delimitaciones se fueron superponiendo (Vargas 40). Esta descripción explica con cierta claridad las razones por las cuales hubo conflictos entre vecinos feudatarios, dueños de extensas propiedades por las que atravesaban los caminos reales. Otras fuentes indican que estos terratenientes subsistían de la agricultura en tiempos de paz y eran aguerridos milicianos cuando atacaban las fronteras (Cooney 10).

De la secciones Civil y Judicial e Historia del ANA resaltamos tres casos de litigios entre vecinos en la jurisdicción del Valle de las Salinas (tabla 3) que tienen la semejanza de que se configuran en torno a senderos que conducían a Asunción, en sentido geográfico, y expresan tensiones normativas, pero también socioeconómicas, comprendidas en el contexto sociogeográfico denominado valle, que, a criterio de lo presentado, tiene tradicionalmente la característica de ser un territorio de acción centrípeta, es decir, se ubica en sentido de entrada al centro, en este caso, hacia la capital, Asunción.

Tabla 3 Tres casos de caminos reales cerrados en el Valle de las Salinas

| Localidad | Litigantes | Año | Registro |

|---|---|---|---|

| Valle de Capii-pery, Capiatá | Pedro Vargas contra María de Céspedes y Diego Aguirre | 1698 | SCyJ 1972, n.ᵒ 10 |

| Tapitanguá, Valle de Pirayú | Vecinos contra Lázaro Vallejo | 1704 | SH 76, n.ᵒ 5 |

| Entre Valle Pucú y Luque | Francisco Javier Cuenca contra Luis Duré | 1773 | SCyJ 1288, n.ᵒ 8 |

Fuente: elaboración propia a partir de registros en el ANA.

Caso 1: “No era camino real, sino paso”

En 1698, el cierre del camino real entre Capiatá y las Salinas, concretamente en jurisdicción del Valle de Capii-pery, encendió la disputa entre vecinos16 que se vieron imposibilitados de pasar a Asunción para hacer comercio. En este caso, intervino el alcalde ordinario de Asunción, Francisco Quiñónez, a la sazón juez de la causa, quien dio instrucciones a Salvador Mareco para que in situ inspeccionara el hecho (ANA, SCyJ 1972, n.o 10, ff. 1-11).

El oficial de gobierno constató que María de Céspedes y su marido, Luis, por “su privada autoridad y sin tener orden real de justicia”, mandaron clausurar la carretera pública, en principio por una mala interpretación de sus dominios. Diego de Aguirre reconoció que también cerró el camino, ya que antes solo lo había otorgado como un permiso especial a la “amistad y vecindad” para el tránsito, pero que la senda “no era camino real, sino paso”.

La decisión de los citados propietarios afectó en especial a Pedro de Vargas, quien inició la demanda aduciendo que “los demás circunvecinos, que también tienen sus tierras inmediatas a la mía, frecuentamos el camino real que viene a la ciudad y que pasa a las Salinas”.

La vía de Capii-pery, cerrada por Céspedes y Aguirre, por lo dicho por Vargas en el juicio, “era muy antigua”, y además “nos sirve de socorro en caso de asonadas de enemigos”.

Caso 2: “Cerrado a su conveniencia”

Al este del Valle de las Salinas está el Valle de Pirayú que nace en el lago Ypacaraí y se estira hasta las estribaciones de la cordillera de los Altos. Era el trayecto corriente hacia el sur del Paraguay y, por costumbre, también el camino a Villarrica, en el centro de la provincia.

En 1704 se abrió un pleito con los herederos del capitán Lázaro Vallejo, puesto que este, en vida, mandó “cerrar a su conveniencia particular” el camino real antiguo que comunicaba Pirayú con Asunción, o sea, cruzaba el Valle de las Salinas por Tapitanguá (ANA, SH 76, n.o 5, ff. 131-147).

Como resarcimiento, a su propia costa, Vallejo había dispuesto otra vía alternativa para el tráfico de personas y carretas por la zona conocida ancestralmente como Moropichai. Los vecinos inmediatamente protestaron en salvaguarda de sus chacras y estancias de ganados, pues debido al cierre se veían perjudicados para entrar a Asunción. Adujeron en la queja que el camino real obstruido era el camino del comercio y estaba en mejores condiciones que aquel que habilitara Vallejo.

El capitán Isidro Rojas de Aranda, uno de los afectados, explicó al ilustre Cabildo de Asunción que el camino alternativo daba larguísimo rodeo y “tenía malos pasos, era robado y ciego de palazón17”.

En este caso intercedió una cédula real18 que ordenó a Vallejo no cerrar el camino real de “antigua costumbre” que pasaba por sus tierras y “por las estancias de los vecinos que poblaron esta ciudad”.

Caso 3: “Útil al bien común”

En 1773, Francisco Javier Cuenca, “habitante en el pago de Luque”, solicitó la reapertura de un camino “útil al bien común”19 que conducía a Luque y provenía de Valle Pucú, se adentraba en su casa y deslindaba los terrenos heredados de su madre, Francisca de Mesa, y de sus tías Agueda y Petrona Duré, residentes en Tebicuary (ANA, SCyJ 1288, n.o 8, ff. 1-3).

Por el camino real que fuera bloqueado “transitaba todo vecino y carretas” hacia Luque, lugar donde se construía la capilla en honor a Nuestra Señora del Rosario, pero, con el beneplácito de las ausentes tías, el camino se cerró. El actuante del perjuicio “contra el vecindario” fue el capitán Luis Duré.

Lo más grave, a criterio del documento, eran los obstáculos puestos al mayordomo de la fábrica del citado oratorio, el cual en definitiva era el centro de formación del vecindario. Cuenca pidió a las autoridades locales que “se quiten los cercos y se deje libre tránsito al bien común sin dilación”.

En este proceso intervinieron el alcalde de la Santa Hermandad20, Antonio Sánchez del Castillo, y el alcalde de primer voto del Cabildo de Asunción, Sebastián Montiel. “Obedeciendo la orden en mi presencia, el capitán Duré abrió el camino brevemente”, escribió Sánchez en su informe.

Fuente: RAH, Sección Manuscritos, 9-4017-4022, vol. 3, f. 59. Reproducido con autorización de la Academia Paraguaya de la Historia.

Figura 2 Ubicación de los casos de cierre de caminos sobre un boceto de Aguirre, siglo XVIII. La línea de puntos representa el trazado posible del camino a las Salinas

Conclusión

A finales del siglo XIX, los llamados caminos reales en el Paraguay ya no eran los mismos, estaban destruidos o tapizados de vegetación por el paso de los años, pero también por acción de la Guerra Grande que enfrentó al país contra sus vecinos entre 1865 y 1870 (Bourgade 118; Rivarola 27-28).

Sin embargo, en la primera década de 1900, la nomenclatura de “camino real” permanecía presente en muchas referencias oficiales, como, por ejemplo, las comisarías de Campo Grande, Loma Pytá e Ysaty, jurisdicción del antiguo Valle de las Salinas, como pudimos constatar en la Guía general del Paraguay-Anuario (Gröwel 65).

En el siglo XXI todavía quedan memorias de caminos reales en varios conductos viales importantes del país. Más de un transeúnte suele indicar “por aquí pasaba el camino real”, pero es posible que el ocasional o habitual peatón no recuerde el sentido que cobraron las primeras líneas terrestres del Paraguay colonial.

Por el paso del tiempo o por disposición oficial, la historia material de los caminos quedó relegada en el país. Frente a la versión nacionalista de la conquista por agua del territorio paraguayo, pero también por la declarada acción centrifuga de la ciudad de Asunción, una historia de las vías terrestres como consolidación social de un pueblo -y por acción centrípeta- tiene todavía sus propios desafíos en nuestro medio.

Empero, siempre, siguiendo la tradición ribereña, constatamos que los caminos terrestres en el entorno de la colonial Asunción se proyectaron hacia la costa del río Paraguay, de modo que Asunción -“madre de ciudades”- se convirtió en convergencia de caminos que “llegaban”, no necesariamente que “salían”. Esta es la idea central de la acción centrípeta.

Esto introduce algunas razones para explicar por qué, en el periodo colonial, los caminos llamados reales se cerraron. Algunas respuestas que podemos destacar, a partir de tres casos de caminos cercados en el Valle de las Salinas encontrados en el ANA, tienen relación con decisiones arbitrarias, como, por ejemplo, cuando señalan “por conveniencia” o “por protección”. En otras ocasiones, el trajín por los caminos reales era molestia para los terratenientes, puesto que “tocaban las puertas” de sus alquerías. Nos recuerda, aún en tiempo presente, la prepotencia de propietarios bien protegidos que cerraron calles en Asunción y sus alrededores en favor propio.

De cualquier modo, las vías que conectaban el Valle de la Salinas con Asunción, la ciudad por antonomasia, fueron estratégicamente claves para la consolidación de pueblos, fuera por su importancia política o por su relevancia económica. Las trancas impuestas que pudimos revisar, a nuestro entender, son parte del acomodamiento de la élite en la conquista, pero también describen la tensión territorial entre los vecinos. A diferencia de lo que refirió Ramiro Domínguez sobre los caminos en el valle, pudimos notar que los caminos en el Valle de las Salinas no fueron tan participativos.

Precisamente, el Valle de la Salinas, como valle (accidente geográfico) y como poblado (factor social), donde se formaron tres villas de relevancia, como Luque, Capiatá y Areguá, es paradigmático de la corriente centrípeta que extendió caminos, a la vera de los cuales se desarrollaron vecindarios que luego se constituyeron en pueblos y adquirieron autonomía.

Como dice O. Kallsen, “Al poco tiempo, aquellos embriones urbanos empezaron a competir unos con otros para obtener alguna supremacía, recaudar más impuestos, obtener ventajas comerciales o, simplemente, contar con mayores territorios” (énfasis añadido).