Introdução

Este artigo objetiva contribuir para a historiografia colonial, propondo uma reflexão sobre a atuação dos potentados locais que, como líderes de conjurações e motins na capitania das Minas, tornavam-se sujeitos políticos e disseminadores de um sentimento e uma mentalidade republicana cimentada na liberdade e na participação.

A historiografia sempre se debruçou com bastante interesse sobre os estudos concernentes à relação entre o poder central e os motins coloniais. Exemplos disso são os estudos de Anastasia, de Figueiredo e de C. Silva que ainda marcam debates historiográficos com suas indagações sobre as relações entre o poder central e a colônia. Os conceitos de soberania fragmentada, de territórios de mando ou de motins espontâneos como uma reação social local ao poder da Coroa portuguesa viriam contribuir com algumas indagações que marcariam a historiografia colonial. Recentemente, o trabalho de Macêdo e Souza promoveu o debate historiográfico visibilizando a participação das mulheres nas revoltas coloniais. Mas foi o estudo de Starling que propôs um alcance mais amplo aos sujeitos políticos coloniais. Entretanto, o sentimento republicano analisado pela referida autora ficou restrito aos eventos da segunda metade do século XVIII, dando ênfase à Inconfidência Mineira e à influência humanista francesa no período setecentista. Em todos esses estudos, verificou-se a importância da circulação das ideias entre a Europa moderna e a colônia. Afinal, a “palavra república chegou até nós, embarcada em Portugal, ainda no século XVII” (Starling 14). Esse sistema global de conceitos, ideias e mentalidades tem sido percebido pela historiografia atual como um fenômeno importante para a construção social e cultural das Américas.

A ideia republicana não era novidade no mundo europeu que, desde a Idade Média, mantinha o conceito cristão de corpo social. Estas assertivas foram enaltecidas na tese de Francisco Suárez, Defesa da fé católica, que, ao conflitar os interesses absolutistas de Jaime I, justificados pelo direito divino, abonava o direito das gentes como o único poder legítimo na garantia do governo e da constituição do Estado. A Igreja, através da Escola de Salamanca, proclama ao mundo europeu seu entendimento acerca da expressão da soberania política, trazendo o legado intelectual da modernidade bem antes dos escritos de Erasmo (Alencar) ou de Vattel em 1758.

Nos anos 1600, os Estados absolutistas europeus foram sacudidos com a voz de Francisco Suárez e de Francisco de Vitoria, ao transferirem a responsabilidade política para a deliberação civil, em frontal posicionamento contrário ao Estado tirano e em defesa do direito natural da liberdade. O humanismo cívico ibérico, portanto, consolidou a mentalidade política moderna constitucionalista, propondo limites ao poder dos Estados monárquicos no uso legítimo do direito de resistência, o que se revela claramente a partir de uma querela entre Jaime I e a Igreja Católica, que gerou debates sobre a natureza do Estado e a vontade popular em sua formação. A força das ideias de Salamanca atravessa os mares, alcançando as consciências de poderosos locais pela influência principalmente de padres e freis, que expandiam o direito das gentes para todos os povos no Novo Mundo (Boeira 62)

Entende-se, portanto, que a análise sobre a formação de uma cultura política republicana na América portuguesa deve levar em conta um processo histórico imerso nas ideias humanistas do mundo ibérico, circulantes, transmitidas e difundidas pelos colégios jesuítas das principais capitanias e visíveis em contextos históricos tensos e conflituosos, como motins e conjurações, que marcaram a história mineira ao longo dos anos setecentos. A ideia de república enaltecida na Inconfidência Mineira foi produto de um processo sócio-histórico maturado desde a Guerra dos Emboabas (1707-1709), perpassando os vários motins e conjurações na primeira metade desse século. Esse sentimento organizou a comunidade civil, as lideranças e os seus governos próprios, sendo a base de uma consciência política latente nos comportamentos e discursos dos rebeldes que, ao se distanciarem do poder central, proclamavam-se comunidades políticas livres e irmanadas em um único sentimento, o republicano. Uma república foi se erguendo em um sólido, profundo e fértil solo, fundada em uma cultura política mestiça (C. Silva) que abrangia homens e mulheres, negros e brancos, livres e escravos. Resistente ao poder tirânico e perpetuada nos valores guerreiros, essa república congregou as vozes da terra.

Sob essa perspectiva, este artigo se organiza em quatro capítulos: o primeiro é a introdução, na qual se apresenta e se discute sócio-historicamente o tema do artigo e se define seu objetivo. No capítulo 2 discorre-se sobre o mundo das ideias, no qual se destaca o contexto das noções humanistas ibéricas, fundamentalmente as da Escola de Salamanca circulantes no mundo ibérico. O capítulo 3 visa a demonstrar como os atores, sujeitos de lideranças locais, potentados e organizadores de motins e conjurações, recepcionavam essas ideias e esses valores, através da análise de suas ações e de seus comportamentos de resistência ao poder local. Por fim, no capítulo 4, apresenta-se a conclusão.

Salamanca e a fundação do pensamento republicano

São muitos os acontecimentos históricos importantes que marcaram a Europa e a Península Ibérica entre os séculos XVI e XVIII. Certamente, o lastro de tais acontecimentos está no crescimento das universidades e na consolidação de um pensamento humanista nominalista, que propiciaram inúmeras mudanças aos séculos seguintes ao Renascimento, passando pela Reforma até o surgimento do Estado moderno; um ambiente novo, sem dúvida, complexo e que prometia conceder à humanidade melhores tempos. Reformadores e intelectuais se juntam aos príncipes para o cumprimento desta promessa, ao promoverem o desenvolvimento do subjetivismo e do individualismo como contraponto ao objetivismo e ao tradicionalismo típicos do pensamento humanista tomista. Claro está que a corrente nominalista em Paris foi progressivamente avançando em projeções sofísticas (Luque Frías 27). E no seio desta consciência moderna estava a busca pela renovação das ideias, do novo e do diferente.

Como espaço de conhecimento saliente, a Universidade de Salamanca se destacou pela notoriedade de seus preceitos acadêmicos e por seus brilhantes mestres, o que a configurou nos séculos seguintes como uma muralha contra os excessos do nominalismo, tornando-a decisiva para a construção da essência do humanismo espanhol. Salamanca e os jesuítas colocaram o cimento da missão evangelizadora da Igreja e da teologia da cruz nos séculos seguintes em terras além-mar e que se configurou conjuntamente com Coimbra, patrocinando os jesuítas no Brasil não apenas na evangelização dos gentios da terra, mas na restauração de um poder temporal que se corrompia pelas ideias nominalistas de então. E foi neste campo das ideias políticas que nasceu a doutrina da soberania popular, uma autoridade que se submetia aos limites morais e às forças sociais.

Essa herança intelectual e humanista da Universidade de Salamanca para a Península Ibérica e para a modernidade tem sido um debate importante na historiografia, a partir do momento em que se percebe a solidez do pensamento político que se fortalece nos séculos seguintes. Portugal não se dissocia deste contexto. O pensamento político português fundamentou ideias importantes sobre a coletividade, a educação feminina, a origem política do poder, das fundações da ordem social e da natureza da autoridade real, contribuindo com a intensa produção intelectual das universidades ibéricas em sintonia com Salamanca. Este pensamento político português influenciou os séculos XVII e XVIII no que tange às formas de governo, estruturas de sua cultura política e jurídicas, e, ao se disseminar em terras ibéricas, promoveu grandes formadores da cultura brasileira como o padre Antônio Vieira, José de Santa Rita Durão, Gregório de Matos Guerra, dentre outros.

Na sequência desse sentimento político, a república era a comunidade dos povos que sentiam amizade pela coisa pública. Era um sacramento de poder cuja negativa ao rei era a rebelião. Essa ideia está defendida por Suárez em 1613, quando aborda a defesa da comunidade política como fundadora do Estado e a condenação de um poder tirânico, bem como da monarquia absolutista. A crítica no texto de Suárez era diretamente direcionada a Jaime I, rei da Inglaterra, da Irlanda e da França. Como consequência da crítica às imposturas monárquicas, tanto a França quanto a Inglaterra queimaram a Defencio fidei como forma de protesto (Alencar). A defesa da república e do Estado, enquanto instituição política derivada da vontade de uma comunidade, nada mais era do que a legítima contribuição à liberdade humana, cuja proteção constitui a base do direito natural e das comunidades humanas, e, de modo algum, um usurpador poderá derrubar essa constituição social natural. Esta concepção inovadora e moderna em Suárez contribuiu para o pensamento político. O poder político é legítimo apenas quando completamente justo e intrinsecamente subordinado aos limites impostos pela convivência política e por qualquer tipo de poder civil que tenha a pretensão justa e legítima derivada da coletividade. Ou seja, o Estado deve ser uma instituição subordinada ao coletivo e seus princípios legítimos de governabilidade baseados naquilo que é justo social e moralmente. Do justo está a afirmação de que “o fim de uma república bem constituída é guardar a paz e a unidade entre os cidadãos” (Medina 167)2. Este poder dado, concedido ao soberano, pode degenerar-se, cabendo aos cidadãos o uso do recurso que existe em todos os pactos, através do qual se legitima a resistência.

Nesta perspectiva, os aspectos fundamentais da teoria política de Suárez estão alicerçados “na existência da coletividade natural, no governo da lei natural, no reconhecimento da liberdade, igualdade e independência de seus membros” (Faraco 188-189). Ou seja, a congregação política para se constituir em Estado deve ser plenamente embasada no consentimento do coletivo e na liberdade como garantias sociais. Destes princípios entende-se que Suárez defendia a ideia de que as comunidades humanas, na sua natural forma de vida e convívio social, têm plena e total autonomia para constituir seu espaço de poder, que seria, também, uma forma natural dessa agregação social.

Francisco de Vitoria também corrobora essa ideia de poder complementando que

a potestade pública, que emana diretamente da comunidade política organizada, uma vez destinada a um monarca, está constituída como superior a res publica mesma, e por isso pode consolidar-se o governar de modo estável. E desta forma, o rei está acima de todos e submisso as Leis que o governa. (Citado em Langella 199-200)3

O tratado De legibus configura essa nova necessidade de buscar a Deus através de sua criação e, de modo particular, o homem que é partícipe de uma natureza comum, resgatando a América como espaço civilizacional. Desse modo,

o resgate da América da civilização oriental e a sua integração plena na cultura ocidental equivale à universalidade cristã, pois como afirma Vitoria em De potestate civili: cada um dos Estados é membro do orbe inteiro e, sobretudo, cada país cristão é parte de toda a República Cristã. (Hernández Sánchez-Barba 39-40)

Estabelece-se com isso o direito das gentes. E pelo direito natural constitui-se o poder civil. Assim pregavam Francisco de Vitoria e as ideias do humanismo espanhol sorvidas por Coimbra. Este é o princípio de autonomia política, social e cultural nas Américas que começa a ser entendido. A liberdade política e a autonomia serão elementos para a constituição do sentimento nativista. O direito das gentes fica sustentado em Vitoria como respeito à legitimidade da soberania dos povos americanos, pois “a graça não destrói a natureza, senão que a completa” (48). É sobre esta valorização do ser humano como portador de direitos que, no século XVI, escreve Francisco de Vitoria:

Os homens não nascem escravos, mas livres; por direito natural ninguém é superior aos outros; é lícita ao homem a propriedade privada, mas se pode compartilhar suas coisas, é bom que o faça; na extrema necessidade todas as coisas são comuns; o orbe inteiro, que de certa maneira se constitui numa República, tem poder de dar Leis justas e convenientes a toda a humanidade; não é o homem lobo do homem, mas homem. (Citado em Hernández Sánchez-Barba 69-70)

A mentalidade ibérica mergulhou profundamente nesta concepção do poder e da formação de um espaço político, donde a sociedade definia e mantinha seu lugar de decisão coletiva. Coimbra e Salamanca participariam da etapa de fundação das Américas, como centros de saber e conhecimento no início da era moderna. Difundiam este saber através dos seus evangelizadores, das missões e dos colégios com o intuito de transmitir estes valores intelectuais tanto aos gentios quanto aos potentados e à elite local que se formava. Neste sentindo, “a ratio studiorum, as missões, a apologia da Contrarreforma e a formação do Estado moderno eram temáticas que tocavam à península como um todo” e alcançavam o Novo Mundo (Boeira 71).

Essas vozes ecoaram até recônditos sertões, que, entranhando-se nos chãos duros das terras conquistadas, firmaram os passos dos senhores dos caminhos. Do vazio e do nada, os sertões foram fecundados pelas vozes dos sermões, por missas e batinas dos orantes pregadores, pelas pisaduras daqueles que transitavam lá e cá. De lugares vazios e desolados, destinados aos temerosos salteadores, os sertões vão se tornando fecundos lugares de virtude, de promissão, de encantamento, de identidade, de pertença e de condutas valorosas que moldariam às sentinelas.

Da liberdade de resistir

O interesse da Coroa portuguesa pelas terras além-mar suscitou algumas expedições ao rio São Francisco apenas na segunda metade do Seiscentos. Em 1584, Gabriel Soares embarcou numa expedição na tentativa de encontrar alguma riqueza rio adentro. Não obstante o infrutífero portento, a ocupação do sertão do São Francisco pelos currais e pelas fazendas de criação de gado ocorria lentamente, desenvolvendo uma economia que abastecia as vilas e arraiais da região. Essa atividade pecuária era basilar para os missionários, bandeirantes e para o próprio interesse da Coroa, uma vez que expedições eram necessárias para a busca de metais preciosos. Em meados do século XVII já havia ocorrido uma considerável penetração pelo interior, onde as fazendas de gado, arraiais e engenhos de açúcar começavam a dominar o cenário econômico. Os sertões da Bahia e de Pernambuco viam nascer pequenos núcleos de povoamento com intensa atividade econômica, tornando o rio São Francisco de uma grande importância para a circulação portuguesa e para o crescimento econômico com o tráfico de mercadorias para o abastecimento das fazendas.

A palpitante capitania da Bahia era o centro administrativo da colônia, sendo sua capital intensamente favorecida pela economia pecuária, tendo também nela prosperado intensamente a cultura filosófica e barroca da época. Os colégios começaram a ser fundados nas capitanias - na Bahia em 1564 o Real Colégio de Artes -, e administrados pelos jesuítas promoveram uma cultura educacional com base na Segunda Escolástica e no método coimbrense. Na vitalidade desta intelectualidade, a presença de bacharéis de Salamanca no Real Colégio de Artes da Bahia é atestada até o século XVIII (AHU, cx. 86, doc. 78). Por sua vez, as capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Vitoria do Espírito Santo fundaram seus colégios também no método coimbrense. Da Bahia saíram igualmente muitas expedições no século XVII financiadas pelo então governador da capitania D. Afonso Furtado, que, além de movido pelo interesse de dominar o sertão, almejava as riquezas minerais. Essa política motivou o aumento da circulação de bandeiras paulistas que se tornaram constantes nos sertões da colônia, fazendo dessas regiões lugares de “esperanças, prometendo riquezas lendárias àqueles que se dispusessem a enfrentar seus perigos” (Schwartz e Pécora 23).

Já se iam pelos tempos das feitorias e engenhos e o intenso crescimento da América portuguesa era visível nas picadas dos bandeirantes paulistas, no avanço das fazendas de gado pelo interior adentro e pelo desenvolvimento das vilas e arraiais. Dois grupos se encontraram nesta mesma marcha com propósitos diferentes. As investidas paulistas tiveram sucesso em fins do século XVII, concomitante às entradas e bandeiras baianas financiadas pelo governador D. Afonso Furtado. Foram os paulistas que, entrando pelo rio Taubaté e pelo ribeirão de Antônio Dias, encontraram as primeiras jazidas de ouro nas minas dos Cataguases e do rio das Velhas. E assim,

estimulados então os paulistas com as descobertas referidas, e pelos princípios de premio, que lhes augurava maiores felicidades, aramarão tropas e preveniram aprestos precisos a mineração, de que forão mostrando muito mais cobiçosos. (RAPM, 1847, f. 13106)

Não apenas os paulistas acorreram à região, mas vários outros indivíduos, buscando melhores condições de vida. Mais minas foram descobertas como as de Sabará e Ribeiro do Campo, e as minas novas, chamadas de Caeté, ficaram a cargo de Luiz do Couto e outros que já haviam descido da Bahia pela necessidade de criação de gado (Antonil 511). Porém, os paulistas se arrogavam o privilégio de ser os primeiros da terra e os donos da região, enfurecendo-se com a presença dos estrangeiros, principalmente de judeus, pernambucanos e de outras partes da terra brasilis, que poderiam competir na busca por ouro e metais preciosos. Os emboabas, vindos todos de partes distantes e de outros continentes, viram-se ameaçados pelos insultos e pela soberba dos paulistas. O sentimento de repulsa de ambos os grupos fez crescer o ódio e a violência. O resultado foi uma tensão crescente dos poderosos do sertão, os antigos e naturais do lugar, pelas fazendas, pelos currais de gado e comércio da carne na região, potentados que tendiam a aumentar o monopólio territorial, bem como o comercial.

Cada grupo começava a se organizar como podia. Os emboabas com os jagunços e capangas das barrancas do São Francisco, os paulistas com alguns dos criminosos e bandidos mais perigosos e os matadores mais procurados, inundando de ódio e rixas as terras minerais e os seus arredores. Armavam-se cada qual a seu gosto e maneira, na tentativa de proteger o que era seu, aumentando o ódio entre os dois grupos: paulistas e emboabas. E foi neste tempo que a figura conhecida de Manuel Nunes Viana começou a ser incômoda aos paulistas. No ano de 1707, eclodiu uma confusão no Rio de Janeiro entre o frei Francisco de Menezes e os paulistas relacionada ao contrato das carnes na capitania, que implicou Viana no conflito (RAPM, 1847, f. 13109).

Manuel Nunes Viana, filho de Antônio Nunes Viegas, natural da Vila de Viana do Minho, chegou em terras além-mar em 1703 como capitão mor e mestre de campo. Administrador das terras de Guedes de Brito e grande conhecedor dos sertões, ficou famoso a partir do ano de 1703, comandando as expedições contra os bárbaros e gentios do sertão do São Francisco,

impedindo as hostilidades que o inimigo bárbaro fazia, não só roubando, mas matando, e pella vigorosa guerra que lhe fez os intimidar, e destruir de maneira que temerosos, se retirarão ao Certão, deixando aquella Rybeira livre, e desembaraçada para o comercio dos Vassalos, e cultura dos campos. (RAPM, 1897, f. 392-393)

Também era conhecido por ser católico fervoroso, virtuoso e justo. Demonstração disso foi o financiamento à publicação de um livro de seu amigo padre jesuíta Nuno Pereira, personalidade marcante na formação da cultura intelectual escolástica da América portuguesa, o Compêndio narrativo do peregrino da América (1728), que não era apenas um livro de instrução das virtudes morais e da formação do caráter humano fundado no humanismo tomista, mas o elo entre dois mundos, que testifica a formação cultural e mental de homens fundados no humanismo ibérico.

Ao redor de si começou a ser formado um partido forte, sustentado por amigos como Paschoal da Silva Guimarães, Antônio Francisco da Silva, Francisco do Amaral Gurgel, muitos judeus e famosos padres. Os grandes contratadores de carnes na região, frei Francisco de Meneses, frei Conrado, frei Simão de Santa Tereza e frei Firmo, sendo este sublocatário dos açougues do rio das Velhas, tomando ódio aos paulistas sublevaram o povo, arrematando todos os contratos de carne. De vários pontos já haviam afluído para junto de Manuel Nunes Viana homens armados sob o comando de Manoel da Silva Rios (reinol) do rio das Velhas e sob o comando de Agostinho Monteiro de Azevedo (pernambucano). Todos se juntaram aos de Caeté, comandados por Luiz do Couto (baiano), contra os paulistas, fraternizando com os reinóis os outros forasteiros.

Certo domingo, indo à missa na igreja do Caeté, Manuel Nunes Viana encontrou-se com um paulista chamado Jerônimo Poderoso e logo começaram uma discussão. Os boatos sobre o ocorrido rodaram a região, e os grupos contavam desaforos insultando mutuamente. Não deu dois tempos, e no arraial de Pompéu acharam um homem em pedaços. Os dois grupos partiram para a investida armada. Cada qual com seus capangas armados e seus aliados marcharam ao arraial da Cachoeira do Campo. Foram inúmeras derrotas, de Sabará até para além da Cachoeira do Campo. E foi exatamente neste contexto de guerra e de lutas que Manuel Nunes Viana foi eleito governador das Minas pela voz de Luiz do Couto, dos poderosos e nobres guerreiros que lutaram na batalha. Completando sua instrução política, frei Francisco o ungiu com um rito à semelhança da investidura nos tempos medievais, ou seja, um governo sacralizado aos moldes dos antigos reis feudais. Logo após, o concelho dos poderosos que lutaram com ele na guerra o colocaram como cabeça da comarca e fixaram sua residência de governo em Caeté.

A Guerra dos Emboabas contra os paulistas oportunizou os fundamentos de uma forte organização política da comunidade local constituída pelos potentados locais, de base republicana, nos moldes da república cristã e que escolhia e elegia seu representante de governo, tendo o apoio popular.

Uma vez eleito pelo povo, ele escolherá seus administradores segundo sua vontade e a competência dos demais, persuadindo a todos da necessidade de seu governo e do bom uso de seu poder e justiça, já que seria a melhor escolha, visto o estado de anarquia em que as Minas se achavam (Pita 373; RAPM, 1848, f. 13110). O povo e os “homens de poder” estavam ao seu lado. E, por isso, ele dispôs a ordem e a justiça, segundo sua capacidade de demonstrar ao povo que era generoso e bondoso, influências que lhe traziam renome. O poder de Manuel Nunes Viana em administrar, gerenciar e delegar cargos políticos como governador geral foi uma autoridade concedida pela guerra que travou, sendo ainda um reconhecimento político da comunidade dos emboabas, que o elegera conforme as normas de justiça e de legalidade de um homem “honrado”, valente e de fama local. Ele foi eleito para corrigir as injustiças, reger a comunidade e intervir na ordem. É, nesta medida, que o princípio de justiça como “bem comum” se revela como o fundamento último da concepção política da eleição entre os poderosos locais, consolidando um reconhecimento e uma fidelidade, antes que a Coroa portuguesa substituísse tal poder pelo efetivo das câmaras municipais - administração portuguesa instalada logo após o episódio da eleição de Viana.

Depois da saída dos paulistas, Manuel Nunes Viana permaneceu como governador eleito pelo povo, promovendo a paz e o sossego na região, retirou a jurisdição dos paulistas dada a Borba Gato e nomeou outros representantes de escrivão e meirinho, bem como demais administradores para os cargos desocupados. Mas, no fim de 1708, a Batalha dos Emboabas ainda teria seu desfecho no Capão da Traição, onde Bento do Amaral Coutinho armou uma cilada aos paulistas restantes. Bento, na resolução de vingar seus homens, fingiu se render aos paulistas numa cerimônia de rendição, e vendo aproximarem os paulistas, tomou todos eles de assalto (Pita 375; RAPM, 1848, f. 13110). A morte foi para cada cabeça de paulista que ali estava. Mas os ventos desta vitória logo mudariam. Dom Fernando Martins Mascarenhas de Lancastro, governador do Rio de Janeiro, e Antônio de Albuquerque Coelho tomariam as dores dos paulistas, representando não apenas os anseios da Coroa portuguesa, como também dos habitantes da capitania de São Vicente que

reunidos sob armas e em marcha, para reaver os bens de que fomos espoliados e para expungir de sobre o nosso nome a vileta que lhe impôs a audaciosa e iníqua ambição dos forasteiros que ora pretendem dominar nas regiões das catas por nossas maiores descobertas, fazemos saber ao mundo que só e só por amor da justiça tomamos armas e nos constituímos em bandeiras: não é rancor, não é ódio, não é ressentimento o que nos move à guerra. Uma vez recuperadas as fazendas e satisfeita a honra, dar-nos-emos por quites e reconheceremos os forasteiros como irmãos nossos, com jus ao nosso amor e com direito a nossa assistência. E por firmeza estatuímos os seguintes artigos, sob palavras de honra prometemos manter, fazer manter, guardar e fazer guardar. (Bonavides y Amaral 232)

Ainda no ano de 1709, dom Fernando Martins de Mascarenhas nomeou para os cargos administrativos alguns paulistas de destaque que haviam permanecido nas Minas e também alguns do Rio de Janeiro, contrariando a vontade popular e a soberania da região conquistada numa longa batalha. E, chegando em terras mineiras, foi sacudido pelas ameaças de Manuel Nunes Viana e pelo apupo e ódio do povo local. Diante disto, o governador geral se retirou sob uma chuva de vaias e gritos de “Viva o Sr. Manuel Nunes Viana, nosso governador! Morra o Sr. Fernando Martins Mascarenhas se não voltar daqui para o Rio”. Antônio de Albuquerque, então, muda de tática e pede ao frei Miguel Ribeira, religioso da Ordem das Mercês, que interceda junto a Manuel Nunes Viana. E o frei consegue que Viana baixe a guarda, permitindo a entrada do novo governador. Por isso, Viana obteve o perdão e foi-lhe dada permissão para se retirar para sua fazenda no sertão do São Francisco (Pita 379).

Visto como um caudilho e bandido pelos paulistas (Vianna 272), Manuel Nunes Viana era o típico cavaleiro medieval que cultuava as virtudes, agia na busca pela justiça e estava dotado de retidão de caráter, tornando-se uma figura lendária no sertão do São Francisco por sua conduta digna e justa. Demonstrava isso pela humildade de se recolher ao seu lugar e entender o poder de um soberano. Foi um praticante das virtudes e cultuador do espírito cavalheiresco, cuja personalidade moral e cujo universo mental deixam clara a influência de amizades importantes da cultura jesuíta de Salamanca, como Nuno Pereira.

Em 1711, os avanços dos interesses centralistas da Coroa portuguesa na região das Minas para conter as sucessivas rixas, que ainda havia entre paulistas e emboabas, usam a tática administrativa de divisão territorial. A capitania foi dividida e dada a outro governador para melhor exercício do poder e controle da Coroa portuguesa, porquanto esta sabia que aquele movimento quase iniciara um processo de independência colonial, e que seu líder político tinha pretensões bem maiores:

Manoel Nunes Viana, dizia o governo de Lisboa, não aspirava apenas o governo, mas também o domínio. Era um homem de vistas largas, superior ao seu meio, e que, na conjunctura terrível em que vio-se collocado soube elevar-se a altura das circunstancias, como o primeiro civilizador da sociedade inculta em que vivia, desbravando o terreno para a acção legal e igualmente organizadora e fecunda do governador Antonio de Albuquerque de Carvalho que tacitamente reconheceu o bom senso e acerto com que se houve Manoel Nunes Vianna, confirmando, como confirmou, os actos principaes de seu governo de facto. (Veiga 247)

Voltando da capitania do Rio de Janeiro, veio novamente Antônio de Albuquerque ter nas Minas, pois já teria sido nomeado governador para a capitania de São Paulo e Minas. Mas, desta vez, também não foi bem recebido. Porém, manteve-se no posto de governador na tentativa de cumprir a determinação de controlar a região.

Dois governos e uma república

Ao que se segue de uma série de más condutas dos administradores da Coroa portuguesa, foram os ventos de ressentimentos que sopraram por toda a região da capitania das Minas, e que se multiplicaram em atos de revolta, luta armada e motins violentos que duraram toda a primeira metade do século XVIII, marcando profundamente a história das Minas Gerais, e chegando aos confins de Pernambuco.

Assim que chegou às Minas em 1711, o governador Antônio de Albuquerque foi fazer uma visita à vila do Sabará, e logo fez juízes locais, vereadores e procurador por votos dos eleitores. O primeiro juiz foi o capitão mor Clemente Pereira de Azevedo, filho do Rio de Janeiro; para vereador, o sargento mor José Quaresma, filho de Lisboa; para mestre de campo, Antônio Pinto de Magalhães; para procurador o capitão, João Soares de Miranda, e Lourenço Rosado como escrivão da câmara.

Os postos foram ocupados entre os naturais de São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros que foram nomeados por Manuel Nunes Viana, sendo confirmados por Antônio de Albuquerque na escolha de seus administradores, ou seja, “os postos que Manuel Nunes, a instância e por nomeação dos Povos havia criado” (Barreiros 108). Antônio de Albuquerque escreveu logo a D. João V, relatando suas façanhas de pacificação da guerra e da região, pedindo ao monarca português que Manuel Nunes Viana fosse retirado das Minas. Todavia, o valoroso cidadão continuou na região do sertão do São Francisco, desta feita perdoado de seus crimes e ainda com a Ordem do Hábito de Cristo e com o ofício de escrivão da ouvidoria do Sabará e outras mais mercês concedidas por D. João V. Pois ele nunca se fizera inimigo do rei, mas da elite local. Esta forma de proceder da Coroa portuguesa deve ser entendida não como desordem administrativa, mas como tolerância e busca da unidade pela paz, que deveria perseguir todo o rei para o bem da república.

Para manter a unidade dos domínios, os governos que se seguiram tentaram manter a região com certo equilíbrio administrativo, usando a tática de dividir para melhor governar. Isso resultou em uma série de contendas que se seguiram em inúmeras revoltas. A repartição das terras minerais em mais uma capitania deixaria muitos no prejuízo dos negócios, principalmente, os criadores de gado e abastados comerciantes, pertencentes principalmente aos currais de gado da Bahia e Pernambuco. Se isso não bastasse, as altas taxas de impostos cobradas pelas câmaras municipais insuflariam a multidão e os grupos dos potentados contra o governo. Antônio de Albuquerque se viu às voltas com uma das primeiras turbulências de seu governo em 1711, devido aos decretos que determinavam o pagamento pelos direitos do gado que viesse da Bahia para estas Minas, assim como dos escravos que entrassem para elas.

O governador seguinte seguiu o mesmo caminho das cobranças de impostos. D. Brás da Silveira, em 1712, arrematou os dízimos e, em 1713, ajustou os quintos. No que toca aos direitos das passagens nos caminhos de Minas, sucederam-se alguns levantes, como o conflito do pagamento dos dízimos ligado à jurisdição da Bahia. E o conde de Assumar, que odiava a fama de Manuel Nunes Viana, continuou gerenciando as Minas com altas taxas e pesados tributos, causando danos à população e provocando revoltas. Os motins de tributação foram frequentes, como os do Papagaio em 1719 gerados em resposta contra o contratador, devido à cobrança do imposto da passagem pelo rio das Velhas. Assumar acreditava que com tais medidas implementaria um sistema eficaz de tributação do ouro, agradando, assim, à Coroa portuguesa. Neste ímpeto,

publicou um bando em 29 de dezembro de 1717 para que os mineiros não pudessem juntar armas e trazê-las sem ordem sua, pena de serem havidos como régulos e levantados e incorrerem nas penas da lei […], publicou outro bando em 1718 sobre os quintos, manifestando uns com verdade os seus escravos e outros ocultando muitos deles, pois se pagava por escravos, [logo em seguida] publicou depois para que ninguém tivesse engenhos de destilar aguardente […], [ainda] em 1718 na mesma vila, publicou uma declaração do lançamento dos quintos, em que tocava pagar, por cada negro, a duas oitavas e meia pelos meios dos ditos provedores nomeados […] Em 1719 se publicou sobre as casas de fundição nas Minas, nos sítios convenientes, e que se reduzisse a barras todo o ouro, e que o não pudesse haver ouro em pó fora das Minas a razão de dez tostões por oitava. (Fundação João Pinheiro 366-370)

Somando-se às altas taxas de impostos e às inúmeras respostas populares de descontentamento, o controle da região do São Francisco e do rio das Velhas, bem como suas imediações insurretas, ainda se arrastava no governo de Assumar como um conflito de jurisdição interminável. Em 1718, em um bando, o governador determinou que a jurisdição daquelas terras, outrora governadas por Manuel Nunes Viana, pertencia às Minas, como instância de controle administrativo e como governo legítimo. Por volta de 1720, José de Souza Valdez, ouvidor-geral do rio das Velhas, mandou uma carta a D. João V pedindo urgência na definição do território da sua jurisdição.

Pelos idos de 1722, o conde de Assumar enviou outra carta a D. Lourenço de Almeida, afirmando que havia feito com inteligência e zelo a divisão territorial entre as terras das Minas e as da Bahia, como uma proposta a ser averiguada pelo Conselho Ultramarino. No assombro de outro rival, o conde de Assumar relata à Coroa portuguesa que, antes de ele entrar nestas Minas, havia um rumor de um “outro” governador, o dito Manuel Nunes Viana, que, usando de posse para governar o sertão da Bahia e Pernambuco, bem como o distrito da Barra do rio das Velhas, era garantido pela grande quantidade de seus grupos e seus séquitos de negros e índios armados, que trabalhavam sob suas ordens.

Dentre estes, o mais conhecido personagem teria sido uma pessoa negra valente que comandava um batalhão de escravos armados. Os seus negros mandingueiros eram o suporte e a extensão de seu mando. Além disso, Manuel Nunes Viana possuía em sua rede de solidariedade outros potentados que eram seus aliados no contrabando de carne e outras rebeldias. Já dentre os poderosos do sertão, destacavam-se Bento do Amaral Coutinho, Gurgel do Amaral, Pascoal da Silva Guimarães e alguns judeus ricos e afamados, como Pedro de Rates Hanequim. Destes alguns eram criminosos afamados, como Pascoal da Silva, envolvido com a sedição de 1720 (C. Silva).

Este contexto político tenso na região das Minas setecentista surgiu de uma situação mal resolvida no passado com a Guerra dos Emboabas - um contexto que pode ser resumido por um conflito de jurisdição e políticas administrativas não aceitas pelo povo e pelas comunidades locais, que se identificavam com a capitania da Bahia e de Pernambuco, mas que, naquele momento, estavam sob a jurisdição e administração de um governador que não era reconhecido, nem eleito e nem tampouco justo.

Manuel Nunes Viana, competindo com o governador Assumar, continuava seu exercício disputando o governo. Lançou alguns editais e, publicando e fazendo observar bandos, repartiu os distritos e encarregou os oficiais com patentes suas por espaço de nove ou dez anos. Todas as publicações mostravam que ele ameaçava a autoridade do governador, e, dentre algumas ameaças, constavam a proibição dos dízimos ao governo das Minas e o pagamento dos foros para aqueles que habitavam nas terras do morgado Guedes de Brito, a proibição da pesca no São Francisco e a proibição de comércio do peixe, buscando interesse na arrematação do contrato do Caminho do Sertão, e que ninguém recebesse gados em suas fazendas para engordar e retornar às Minas.

Para compensar o poder de Manuel Nunes Viana, Assumar cria a vila de Santa Maria do Bom Sucesso, na região do rio das Velhas, em 1718, tentando definir seu poder em Jaboticabas e Papagaios,

advertindo que haverá respeito ao bom clima, à comodidade das águas e lenha para os moradores terem boa vivenda, e aonde for mais conveniência do comércio, e caso que nas paragens lhe pareça erigir-se a Vila, encontre outra qualquer que seja mais oportuna. (Pires 120)

A resposta a este documento viria com o motim de Papagaio pela ameaça da fundação da vila de Bom Sucesso.

Os resultados foram desastrosos para o então governo das Minas sobre a questão da jurisdição territorial. As regiões de Pernambuco e da Bahia perdiam não apenas suas terras, como o antigo direito aos currais de gado e sua economia na região. Desestabilizavam-se, assim, antigas casas e potentados locais; prejudicavam-se imensamente os poderosos do sertão do São Francisco em benefício exclusivo dos outrora perdedores paulistas e suas bandeiras. Entretanto, somente no governo de José Antônio Freire de Andrada é que ficaria assegurada a região para a administração territorial das Minas, com a agregação da comarca das Minas Novas do Fanado à comarca do Serro do Frio em 1757.

Assumar escreve ao conde de Vimeiro, impondo-lhe os limites da jurisdição da capitania das Minas que seguem até a Barra do rio das Velhas. Aproveitando o ensejo da missiva, argumentou sobre suas suspeitas de que Manuel Nunes Viana apareceria como um dos envolvidos na conspiração do rio das Velhas, forçando-o a depor às autoridades da comarca, juntamente com Manuel Rodrigues Soares. Porém, os verdadeiros cabeças do motim foram Luiz do Couto, José de Seixas Borges e alguns frades.

Estes homens formavam uma armada de bravos guerreiros com a ajuda de mulatos, índios e negros. Em contrapartida, o vice-rei, D. Sancho de Faro e Souza, conde de Vimeiro, responde a Assumar que nada fará contra Manuel Nunes Viana. Assumar lhe responde, ameaçando-o com outro poder dado a um régulo jactancioso: Faustino Rebelo. Este segue à região do Papagaio com o intuito de manter a ordem na capitania das Minas. Faustino Rebelo será lembrado mais à frente como traiçoeiro. Das ordens dadas por Assumar para ameaçar e lutar contra Manuel Nunes Viana, Rebelo nenhuma delas cumpriu. Ao contrário, tornou-se aliado nas desordens do motim do Papagaio.

O que se viu foram levantes de protestos, toda ordem de subversão e revoltas sem remédio. Manuel Nunes Viana juntava forças contra um inimigo declarado, reforçando um movimento revoltoso em Papagaio contra as ordens do governador para a cobrança de impostos na região. Então, nesta data histórica de 1718, os povoados da Barra do rio das Velhas, Papagaio e imediações seguem como amotinados ao governo, e apoiando Manuel Nunes Viana, com a ajuda de muitos padres, como Curvelo e Mendes Santiago. O padre Curvelo ficou famoso por suas excomunhões a quem obedecesse ao bando do governador para erigir a vila do Bom Sucesso,

fazendo se com a capa das excomunhões executor da má vontade de Manuel Nunes que nesta ocasião se tinha demorado em sua fazenda chamada Jaquetahy distante dous dias de viagem daquelle destricto, e della mandou quarenta homens a engrossar o numero do povo que sahio a impugnar a diligência. (AHU, cx. 1, doc. 70, rolo 1, f. 458)

A maior parte do bispado de Pernambuco estava envolvida nos motins do sertão das Minas “por que aquele districto estava cheyo de clérigos ignorantes e culpados, e frades apostatas fugidos das Minas e de outras partes […] por ser o certão país licencioso e que consente toda a liberdade” (RAPM, 1896, f. 654). Um lugar que vivia com ideias de república absoluta e contra a Casa de Bragança, “ofensivos da Real Soberania, independente, ao que compete a Magestade do Rey, […] em hum parlamento sedicioso” (RAPM, 1896, f. 655).

A Conjuração dos Iguais de 1736

Ao motim do Papagaio seguem outros dois: o de Catas Altas e o do sertão de São Romão de 1736. A revolta de Catas Altas eclodiu nos domínios dos rebeldes já envolvidos em sublevações e como resposta à luta entre Vimeiro e Assumar. Na verdade, era uma luta entre jurisdições e domínios, as antigas querelas dos donos de currais e dos bandeirantes, não resolvidas anteriormente.

O motim de 1736, ou a conjura do sertão, promovido por esses antigos aliados de Manuel Nunes Viana, foi motivado pelo caos e pela guerra contra a administração local. O objetivo do motim era fazer valer o direito das gentes do norte contra a usurpação de terras e o prejuízo de sua honra empreendidos pelos administradores da Coroa desde 1709, concedendo privilégios aos paulistas e ao sul.

A nova administração das Minas sob a jurisdição do governador Martinho de Mendonça de Pina e de Proença manteve a mesma situação administrativa dos seus antecessores, aquecendo ainda mais o ressentimento dos filhos do norte. As regiões de Caeté, Santa Bárbara e Morro Vermelho já ferviam tumultuadas pelos discursos pastorais do padre Curvelo e do revoltoso Manuel Nunes Viana contra o governo das Minas; inclusive os negros também seguiam a mesma carreira de insolência, como a praticada por seus donos. O arraial de São Romão e Brejo Salgado se amotinaram, e “constituíram juízes do povo com mais de 200 pessoas armadas, que guiados pelo vigário Padre Mendes Santiago publicaram editais de sublevação” (RAPM, 1896, f. 653).

Na devassa apontou-se como cabeça da conjuração do sertão Domingos do Prado (paulista, mas convertido à causa republicana), citando ainda Maria da Cruz, seu filho Pedro Cardoso e Domingos do Prado, além do padre Mendes Santiago, pessoas de grande riqueza e influência na região das Minas e Pernambuco. Nos autos constava que

esta conspiração foi maior do que parece, entrarão nella pessoas que não chegarão a declare-se nas Minas, e talvez dentro desta tinhao muitos que os fomentasse, onde se espalharão o anno passado vozes sediciosas […] pela frota de Pernambuco e Bahia passa a essa cidade Antonio de Souza Machado com algumas de minhas suspeitas, […] e procurey extinguir esta conjuração sem muito ruido. (RAPM, 1896, f. 670-671, grifo nosso)

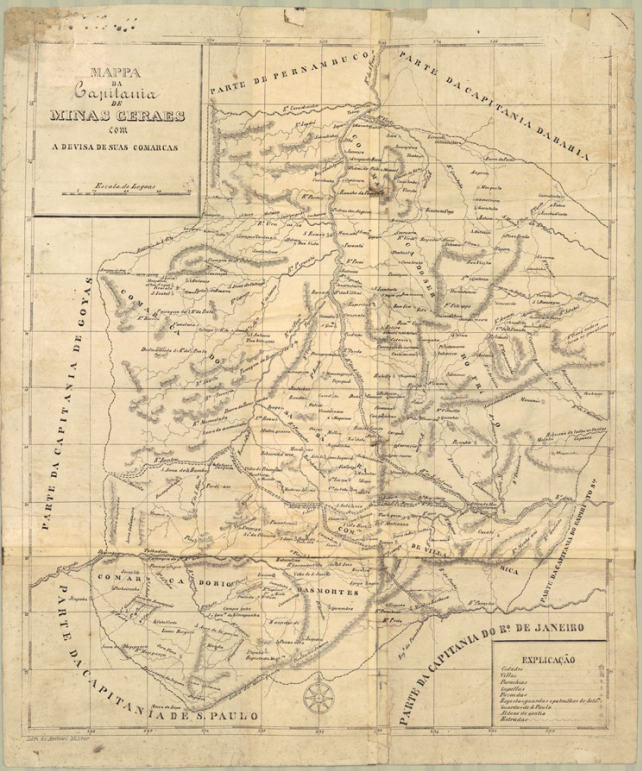

Aludindo à fala de Martinho de Mendonça, governador das Minas, a conjuração dos três: Minas, Bahia e Pernambuco, seguia os passos dos emboabas de 1709. Esse povo do sertão, que não buscava servir à Coroa portuguesa, mas aos ideais de uma república popular que lembrados “por boca de um mulatinho se repetirão na Vila do Carmo: Viva o Povo e morra Martinho de Mendonça” (RAPM, 1896, f. 679). A solução para o conflito foi a prisão e o degredo de Pedro Cardoso, a prisão de Maria da Cruz (que obteve o perdão mais tarde) e a morte de Domingos do Prado. Ou seja, desbaratar a conjuração, sem fazer nenhum alarde e camuflando o ruído do controle social do qual tomava conta a Coroa portuguesa. E cada um foi condenado e preso, seus bens sequestrados, suas memórias queimadas e silenciadas. Até hoje a região do norte das Minas Gerais guarda a memória dos eventos em “Pedras de Maria da Cruz”, como consta no mapa em anexo. A violência do centralismo do poder monárquico foi bem-sucedida, à medida que avançava sobre quaisquer formas de resistência política e social. Essa tradição republicana ainda se ergueu como herança dos “filhos do norte” em 1817, mas deu seu último suspiro na forca do teatro barroco em 1824.

Conclusão

O esquecimento é a pior tragédia de um povo. É lastimável ignorar a importância da atuação da Igreja na historiografia brasileira, principalmente no processo de colonização, cujo papel tem sido relevado por interpretações críticas que menosprezam fatores fundamentais da presença de padres e freis no Novo Mundo. Os análisis dessa historiografia privilegiam um humanismo renascentista na conformação de um pensamento republicano moderno, desconsiderando a urdidura do pensamento humanista ibérico, principalmente o da Escola de Salamanca, que inaugura os tempos modernos e interfere diretamente na conduta das sociedades ocidentais no que tange à liberdade política, à concepção do Estado e ao direito inalienável à resistência.

O humanismo espanhol, com a Escola de Salamanca na Península Ibérica, lançou as sementes em terras além-mar, influenciando imensamente a cultura política republicana na América portuguesa, cujos elementos fundadores consolidaram-se na tradição republicana da liberdade política e no direito de resistir ao tirano, ou seja, no princípio do direito natural, fundado na concepção da república e defendido em Salamanca como um direito original de todos os indivíduos da cristandade. Essa é a força poderosa e universal da colonização, que se apresenta e se configura, e que estava presente, na região das Minas ao longo do século XVIII. Uma realidade histórica que revela o confronto entre dois interesses divergentes: os do Estado representado pela Coroa portuguesa e seus governadores, e aqueles da sociedade civil na constituição da comunidade republicana livre, fundada nos direitos dos povos de resistir a quaisquer formas de domínio. Este confronto nunca esteve muito bem definido na História, mas na defesa da sociedade civil ecoa a voz de Suárez: a razão do Estado advém da sociedade civil.