Introducción

En América Latina el patrimonio cultural se ha convertido en un campo de batalla político. El derribamiento en Bogotá de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada por parte de indígenas misak (El Tiempo 2021; Infobae 2021a) o el incendio de la estatua ecuestre de Simón Bolívar por parte de un grupo de manifestantes (Infobae 2021b; Semana 2021), los dos acontecimientos ocurridos en el ámbito de las protestas vividas en Colombia en 2021, constituyen un eslabón más de la cadena de "acciones de la iconoclasia" que se han experimentado en los últimos años en el contexto latinoamericano (Contreras 2021, 26).1

La postura de la academia ante estas acciones es disímil, pero sobresalen tres tendencias: la primera, consiste en avalarlas aduciendo que son reproches legítimos a una narrativa moderna (Radcliffe y Laurie 2006) tipificada por el eurocentrismo, la dominación colonial (Novoa y Bianchi 2021), el patriarcalismo y la historia oficial (Quezada 2021). La segunda, radica en interpretarlas como producto del "proceso patrimonial" en la medida en que son resultado de un debate "en el que se negocia la memoria, la identidad y el sentido de lugar" (Vanegas 2021, 59). La tercera, que es la que aquí se secunda, reside en situarlas en perspectiva histórica proponiendo para ello un "mensaje pedagógico" orientado a reflexionar sobre la urgencia de "visibilizar" a quienes han sido ignorados o silenciados, sin que esto implique recurrir a la misma estrategia de invisibilización que tradicionalmente ha sido utilizada (Magaz 2021, 80). Retomando las palabras de Magaz (2021), no se trata de hacer visible un patrimonio en detrimento de otro, sino de conservar ambos, resignificándolos a partir del conocimiento y la comprensión del decurso histórico que los dota de sentido.

La cuestión que se encuentra en la médula de estas disquisiciones es la relación patrimonio cultural e identidad cuyo nacimiento ha sido asociado con el surgimiento, en la Europa renacentista, de los Estados-nación (Van Assche 2011).

La necesidad de establecer lazos sociales perdurables entre los diversos habitantes de un territorio determinado con el fin de mantener la integridad estatal, causó que paulatinamente se aceptara la idea de que la presencia de unos valores y creencias comunes -lengua, religión, etcétera-, con los cuales se pudieran identificar dichos habitantes, era condición sine qua non para formar "una comunidad política imaginada inherentemente limitada y soberana" (Anderson 1993, 23).

Las transformaciones sufridas a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XX han puesto en entredicho estos preceptos al revelar la existencia de una "pretendida universalidad" fundada en la fabricación de relatos que ofrecen "una versión de la nación y de su historia" "ajustada" a los intereses específicos del grupo dominante (Sánchez 2021, 13). La identidad colectiva se ha erigido, a la luz de esta perspectiva, en un activo endógeno y exógeno empleado para acreditar la legitimidad de unos y la exclusión de otros, incentivado y potenciado a través de políticas destinadas a forjar una memoria colectiva (Even-Zohar 2011).2

Quién, por qué, para qué, son preguntas que se han hecho usuales en los estudios sobre el tema para criticar las desigualdades en la formación y apropiación de lo patrimonial, para reivindicar la importancia del patrimonio cultural inmaterial, y para plantear nuevas aproximaciones metodológicas acordes a los retos suscitados por las sociedades contemporáneas Guerra 2020; Tudorache 2016).

Inmersa en este marco, desde comienzos del siglo XXI la UNESCO ha insistido en que el patrimonio cultural es un factor esencial para la sostenibilidad -entendiendo el término según tres pilares fundamentales: crecimiento económico, equidad social y protección del medio ambiente (Labadi 2017; Murzyn-Kupisz 2012)- y ha propuesto un enfoque inclusivo para abordarlo, caracterizado por promover el respeto a la diversidad cultural y la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones (UNESCO 2012, 2015).

Efecto de lo anterior es que la política pública se ha ubicado en el corazón de los análisis sobre lo patrimonial. Los planteamientos proferidos al respecto abogan por la creación de políticas que asuman el carácter dinámico y diverso de la cultura, con miras a lograr que el patrimonio cultural material e inmaterial sea reconocido por los seres humanos como símbolo de su identidad.3 En palabras de Baltà:

El patrimonio cultural [...] es un testimonio de la creatividad humana [y] un recurso para la construcción de las identidades de [los individuos] y [de] las comunidades. [Como] otros componentes de la vida cultural, los aspectos que [lo] conforman, incluidos la memoria y el conocimiento, pertenecen al núcleo de la dignidad humana, y respetarlos, protegerlos y valorizarlos requiere [de] políticas adecuadas basadas en derechos y centradas en las personas. Estas últimas deben reconocer que el patrimonio está vivo, es diverso y cambia constantemente, y que sus [elementos] y su significado evolucionan e interactúan con las demás dimensiones del desarrollo sostenible (2018, 3).4

La cita previa faculta para argüir que todo patrimonio cultural tiene que: estar ligado a un sentido de pertenencia y reforzarlo (Midani 2021; Nikielska-Sekula 2016); ser resultado de un consenso entre quienes conviven diariamente con él y las organizaciones e instituciones que formulan las directrices para conservarlo, protegerlo y gestionarlo (Jelincic y Tisma 2020).

Vale aclarar que el concepto sentido de pertenencia lleva implícita una doble exigencia: no sólo supone identificarse con una historia, con unas tradiciones y con unos valores comunes a escala global, nacional, regional o local, sino que también supone un apego emocional frente a los bienes y manifestaciones culturales que simbolizan ese legado compartido. El sentido de pertenencia genera, por ende, una "sensación de conexión con el pasado y de formar parte de una continuidad histórica" (Cultural Development Network 2019) -denotada en el presente pero proyectada hacia el futuro-, que es crucial para construir identidad.

La concreción de estos elementos en el espacio urbano requiere, sin embargo, de un conocimiento histórico que permita articular la cotidianidad de los ciudadanos con su legado cultural. La enseñanza de la historia alcanza, dentro de esta órbita, una relevancia nodal para construir identidad frente al patrimonio cultural porque es el sustrato en el cual germinan los valores que originan ese sentido de pertenencia.

Mirando el problema desde la postura pedagógica antes mencionada, es viable aseverar que para lograr la integralidad de lo patrimonial se necesita que las políticas públicas creen escenarios de diálogo con la comunidad en los que la educación en historia sea protagonista: no la historia narrada desde los vencedores, no la historia narrada desde los vencidos. Mientras persista la dicotomía, el patrimonio seguirá siendo un campo de batalla político.

Teniendo en cuenta lo expuesto, este artículo tiene como objetivo analizar la relación patrimonio cultural e identidad en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá durante los años que van de 2000 a 2019, haciendo hincapié en los lineamientos establecidos para el centro histórico.5

Interesa advertir que el POT que actualmente rige a la urbe es el Decreto 555 de 29 de diciembre de 2021, pero no se incluyó en el examen aquí efectuado porque, por un lado, fue expedido hace poco y no es posible evaluar prematuramente sus repercusiones; y por el otro, porque en julio de 2022 la Corte Constitucional desestimó una de sus principales modificaciones, situación que ha causado incertidumbre en torno a cómo se pondrá en marcha lo allí consignado.6

La metodología que se priorizó en la investigación fue de tipo documental, cimentada en fuentes primarias y secundarias que hicieron posible esclarecer cómo se pensó en dichos planes la relación patrimonio cultural e identidad, cómo se implementó en suelo bogotano y qué efectos tuvo su materialización. La información obtenida en virtud de este examen se complementó con una encuesta aplicada a ciudadanos colombianos de distintas edades para conocer su sentido de pertenencia frente al patrimonio cultural del centro histórico de la capital del país.7 La pretensión ulterior de las páginas que siguen es contribuir a acercar la planificación urbana a la vida cotidiana de los habitantes de Bogotá para fomentar un diálogo constructivo alrededor de la historia de la ciudad y de su patrimonio cultural, desde la mirada de la política pública.

El centro histórico como epítome de la ciudad patrimonial: reflexiones sobre un debate actual

La ciudad patrimonial es relativamente reciente. Como lo sostiene Choay (1992), durante la centuria decimonónica "las monografías eruditas que se ref[erían] a las ciudades aborda[ban] su espacio" únicamente "a través de sus monumentos" (Choay 1992, 163). Hacia la segunda mitad del siglo XX los historiadores se interesaron por la urbe "desde el punto de vista de sus instituciones jurídicas, políticas y religiosas", al igual que "de sus estructuras económicas y sociales", pero "el espacio" siguió siendo "el gran ausente" hasta que el urbanismo -instituido en disciplina- se consagró a su estudio (Choay 1992, 163-164).

El creciente interés por este tópico no significó, empero, que "las doctrinas del urbanismo y sus aplicaciones concretas" se confundieran con la "invención del patrimonio urbano histórico y con la de su protección" (Choay 1992, 164). Si bien ambas "aventuras" fueron "solidarias", lo cierto es que "la noción de patrimonio urbano histórico" se edificó "a contracorriente del proceso de urbanización dominante" (Choay 1992, 164).

Un asunto medular en este devenir fue entender que "la ciudad del presente, y aún más, la del futuro, estar[ían] en movimiento", lo cual propició que los "conjuntos urbanos antiguos" se integraran "a una concepción general de la ordenación territorial" (Choay 1992, 175). La "ciudad histórica" se percibió entonces como "monumento" - permanente- que se debía proteger y conservar, pero también como "tejido viviente" -mutable- que debía estar interconectado con su entorno (Choay 1992, 178).

La solución a la que se llegó para armonizar tales aspectos se afincó en un par de "principios": i) "todo fragmento urbano antiguo" tenía que ser incorporado "en un plan de ordenamiento" que exteriorizara su nexo "con la vida presente"; y ii) el "concepto de monumento" no podía restringirse a "un edificio singular", descontextualizado, porque la "naturaleza misma" de la ciudad y "de los conjuntos urbanos tradicionales" era relacional (Choay 1992, 178).

Los postulados precedentes, aparte de permear "las distintas maneras con las cuales las sociedades occidentales han asumido" su vínculo "con la temporalidad y han constituido su identidad" (Choay 1992, 189), han sido asimismo hojas de ruta para la planificación actual. Visto desde este ángulo, el patrimonio cultural de cualquier urbe abarca un conjunto de bienes muebles e inmuebles, de manifestaciones y expresiones culturales, de paisajes, de sitios arqueológicos, etcétera, que se complementan entre sí, siendo el centro histórico el lugar por antonomasia de esa complementación.8

La fórmula que con frecuencia se ha empleado para intervenir urbanísticamente el centro histórico es promover, desde la política pública, proyectos de renovación y revitalización urbana encaminados a atraer turistas, a incentivar el comercio y a proporcionar vivienda para personas de altos ingresos, con miras a valorizar el área intervenida haciendo viable, en términos de desarrollo económico, su conservación y protección.

Lustros atrás Peixoto afirmó al respecto que los centros históricos eran "elemento central de una nueva sintaxis del espacio urbano" (2003, 212). A su juicio, la importancia que tenían en el discurso patrimonialista se debía a que, como "objeto de estudio", eran "un instrumento privilegiado" para: a) "analizar la dialéctica urbana de la permanencia y del cambio"; b) comprender la ciudad como un todo; y c) "dar cuenta [del] imponderable hiato entre la ciudad imaginada y ensayada por los proyectos y la ciudad vivida, donde las políticas urbanas tantas veces se demora[ban], llegando, en ocasiones, a encallar" (Peixoto 2003, 212).

La temática que subyacía a sus raciocinios era la de la sostenibilidad cultural de las ciudades, la cual -según lo enunciaba- podía examinarse en tres dimensiones: la primera, "en el contexto de las imágenes que los proyectos y las políticas de transformación urbana difund[ían] y el modo" en que ellas "se combina[ban] o entra[ban] en ruptura con las imágenes dominantes" (Peixoto 2003, 212). La segunda, "en el contexto de los flujos turísticos y la dinámica del mercado urbano del ocio"; y la tercera, que es la que se priorizará en este artículo, "en el contexto de las intervenciones urbanas" y de su "significado social" (Peixoto 2003, 212).

La explicación de Peixoto estaba encauzada a mostrar que la formación de una "conciencia patrimonial" era un fenómeno "fuertemente identitario" en donde, paradójicamente, "la identidad no era el factor más relevante" (2003, 213). Lo más relevante era la "asimilación colectiva del cambio", o sea, la aceptación de que era necesario pasar por "un traumatismo de ruptura" para emprender la "regeneración" del espacio urbano (Peixoto 2003, 213-214). La intención ulterior, en síntesis, era lograr que los "centros históricos rehabilitados" se convirtieran, "en mayor o menor grado", en un "espacio público", en un escenario en el que se engendraban "nuevas sociabilidades" y en una "imagen metonímica" de la urbe (Peixoto 2003, 222).

Fernando Carrión, actuando como un fiel defensor de las intervenciones patrimoniales, escribió en 2013 que al ser los centros históricos de las urbes latinoamericanas "espacio[s] público[s] por excelencia y por lo tanto, elemento[s] articulador[es] de la ciudad" (Carrión 2013, 711), era indispensable readecuarlos a las nacientes "condiciones" mediante proyectos de renovación urbana, en vez de seguir "en la línea de conservar los monumentos o conjuntos monumentales" (Carrión 2013, 714). Este "reordenamiento" requería de "enormes inversiones" para "poner" a "las centralidades históricas" "al día dentro de la ciudad", de manera que no fueran "un freno y sí un motor de la transformación urbana" (Carrión 2013, 714).

La posibilidad de emprender esta labor estaba ligada, en su opinión, a "la formación" de una naciente "conciencia" encarnada en inéditos "sujetos patrimoniales": a saber, "instituciones locales y nacionales", "medios de comunicación", etcétera (Carrión 2013, 715). Nociones como "conectividad, planificación estratégica, poder local, descentralización, globalización y cosmopolitismo", tenían que ser las que, en adelante, guiaran la elaboración de una "nueva concepción de ciudad" y de "centros históricos" (Carrión 2013, 718).

El peso que han tenido estos planteamientos en América Latina es indiscutible. No obstante, en los últimos años la crítica efectuada por Peixoto (2003) a esa forma -no exenta de conflictividad- de homogeneizar e instrumentalizar los centros históricos en nombre de la sostenibilidad ha sido ampliamente secundada (Cabrera-Jara y Bernal-Reino 2020; García-Hernández, De la Calle-Vaquero y Yubero 2017).

La apuesta de la UNESCO por consensar el patrimonio incentivando la participación y la inclusión no ha tenido el alcance deseado bien sea porque, en la práctica, no ha sido fácil de aplicar (Chirikure et al. 2010); bien sea porque ha favorecido que la toma de decisiones sobre lo patrimonial se produzca "de arriba hacia abajo", a menudo marginalizando a las "comunidades locales" (Singh 2014, 18); o bien sea porque a veces se ha sustentado en un discurso ambiguo, tipificado por formular planteamientos genéricos en vez de estrategias puntuales de actuación (Rosetti et al. 2022).

Las consecuencias de ello se han sentido tanto en el continente europeo como latinoamericano. La paulatina implementación de un "lenguaje consensual del patrimonio" ha ocasionado que el "carácter político y conflictivo" de la "patrimonialización tienda a tornarse invisible" (Peixoto 2021, 137). La "política del patrimonio" se ha vuelto una manera "de "blanquear" las acciones de policía, la gentrificación y la especulación", justificándose en un "proceso de reinvención identitaria" que está a la cabeza de las "grandes demoliciones provocadas por la renovación urbana" (Kingman 2021, 63).

La identidad, como lo planteó visionariamente Eduardo Kingman, se ha convertido en una construcción cultural al servicio del patrimonio, permeada "por el juego de intereses que está detrás de cada política" pública, así se "presente como acción desinteresada" y, "por lo tanto, como no política" (Kingman 2004, 27).

Lo que se quiere destacar, en suma, es que la identidad legítima al patrimonio cultural, pero al mismo tiempo, el patrimonio cultural, construye identidad. Tal como se ha explicado, la relación recíproca entre ambos ha sido en los últimos años la causa de diferentes debates orientados a explicar su valía como poderoso mecanismo de cohesión social (Cabrera y Vidal 2017).

Un par de posturas sobresalen en este contexto: la que proclama que el patrimonio "contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades" al forjar "un sentimiento individual y colectivo de pertenencia" (UNESCO 2014, 132); y la que sostiene que la intención de "lograr un consenso de valores" alrededor de "una forma aceptada de identidad" está "destinada al fracaso" porque olvida que el patrimonio es, en sí mismo, una expresión de la "diversidad cultural" (During 2011, 28).

Los desacuerdos entre quienes abogan por una u otra posición han tenido una traducción directa en el espacio urbano: los planificadores entienden al patrimonio como un activo fundamental del desarrollo económico y por lo tanto, crear identidad alrededor de un lugar -caso de los centros históricos- constituye un requisito indispensable para garantizar su sostenibilidad. Fruto de lo anterior es que lo identitario para unos se convierte en mercancía para otros, amparados en la necesidad de proteger, conservar y difundir lo patrimonial.

En contraste, las comunidades locales y los habitantes de los lugares que han experimentado un proceso de patrimonialización conciben al patrimonio como propio en la medida en que hace parte de su modo de vida y de su cotidianidad. La mercantilización de su lugar, por consiguiente, los desterritorializa, los desarraiga, los despoja. La capital colombiana, como se verá a continuación, es una esfera idónea para sopesar tales aserciones.

Patrimonio cultural e identidad en los Planes de Ordenamiento Territorial de Bogotá

Las políticas públicas pueden ser definidas, a grandes rasgos, como un conjunto de decisiones tomadas por instancias gubernamentales de distinto orden, con el fin de responder a un problema determinado (Knoepfel et al. 2011). Toda política pública: i) se inscribe dentro de una institucionalidad "dominada por ideas, normas, rutinas", "roles, estructuras organizativas, procedimientos" y actores (Redaelli y Haines 2014, 3); ii) se basa en la ley y en su autoridad, razón por la cual posee "una cualidad autoritaria y potencialmente coercitiva desde el punto de vista jurídico" (Oni 2016, 327); y iii) sigue un ciclo compuesto de tres etapas: la formulación, que es donde se establece el problema, se fijan las prioridades y se trazan los propósitos a alcanzar, al igual que las estrategias para hacerlo. La implementación, que es donde se definen los programas y proyectos creados para materializar lo formulado; y la evaluación, que es donde se comparan los resultados esperados con los logros obtenidos, midiendo su impacto (Medeiros y Van der Zwet 2020; Oni 2016).

Utilizando esta triada como estructura argumentativa, lo primero que se debe señalar es que los POT bogotanos del periodo 2000-2019, sin excepción, asociaron en su formulación la identidad de la población con el patrimonio cultural. Los Decretos 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004 estipularon, en particular, que "el objetivo básico" en lo tocante al "patrimonio construido" -es decir, al patrimonio que tenía "manifestaciones físicas sobre el territorio"- era "su valoración, conservación y recuperación, para hacer posible su disfrute como bien cultural y garantizar su permanencia como símbolo de identidad para sus habitantes".9

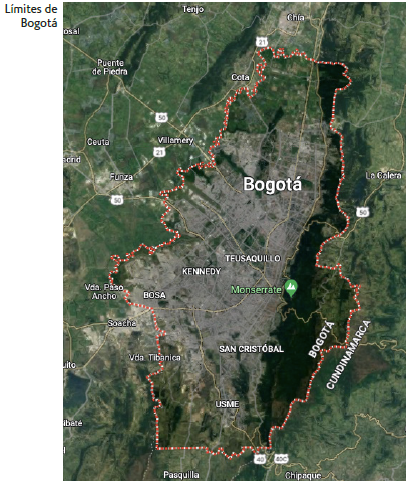

Las tres normas se enfocaron exclusivamente en el patrimonio cultural material de la ciudad localizado en suelo urbano, pese a que en ellas se admitía, por un lado, que Bogotá (figura 1) estaba conformada por suelo urbano y suelo rural; y por el otro, que el patrimonio cultural se hallaba constituido "por los bienes y valores culturales que pos[eían] un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico, testimonial y documental, además de las manifestaciones musicales, literarias y escénicas y las representaciones de la cultura popular".10

El Decreto 364 de 2013, promulgado durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015), subsanó esas cuestiones prescindiendo del término patrimonio construido para sustituirlo por el de patrimonio -material e inmaterial- cultural territorial. Según este POT, la "salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación" del patrimonio concernía al "Distrito, a la ciudadanía y a los propietarios" de bienes patrimoniales, con la finalidad de que sirviera de "testimonio de la identidad cultural, tanto en el presente como en el futuro".11

La asunción de que el patrimonio bogotano era tangible e intangible y que se ubicaba tanto en suelo urbano como rural significó un paso importante en la armonización de la política distrital con los criterios establecidos a nivel nacional e internacional, pero las irregularidades cometidas en su expedición impidieron su concreción.

La propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial presentada durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) retomó la línea del Decreto 619 de 2000 al focalizarse exclusivamente en el patrimonio cultural material, el cual fue definido como el "conjunto de espacios, construcciones y bienes muebles en espacio público a los que se les ha[bía] reconocido especial interés histórico, artístico, científico, estético y simbólico en los ámbitos plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico y museológico" (Peñalosa 2019, 137).12

La primacía que se le otorgó en este texto a la materialidad de lo patrimonial estaba, sin embargo, legitimada en su inmaterialidad; en el artículo 190 se aseveraba que en virtud de "su significado cultural" y de "la interrelación de prácticas y procesos de patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios públicos, inmuebles y muebles", el patrimonio cultural material constituía "la base construida que representa[ba] la historia, la identidad y la estética [distintiva] de Bogotá, contribuyendo de manera significativa a la calidad de vida" de su población (Peñalosa 2019, 137).

Interesa recalcar que la concordancia de los POT aquí estudiados en cuanto a concebir al patrimonio cultural como símbolo identitario de quienes habitan la ciudad, se basó en una estrategia común: privilegiar el centro histórico y su zona circundante como foco de las intervenciones patrimoniales a través de la puesta en marcha de proyectos de renovación/revitalización urbana (figura 2).13

El Decreto 619 de 2000 justificó dicha elección afincándose en el interés por producir espacios representativos que consolidaran al centro como primordial "elemento de identidad de Bogotá" mediante la atracción de nuevas actividades económicas, institucionales y de servicios, el estímulo a la edificación de vivienda y el aprovechamiento de su "potencial turístico y cultural", garantizando de este modo "la sostenibilidad" patrimonial.14

La forma de cristalizar tales ideas fue creando el programa de patrimonio construido, el cual se orientó -entre otras cuestiones- a ofrecer incentivos "para el mantenimiento y conservación" de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y a "diseñar y realizar actuaciones urbanísticas" que impulsaran "la inversión privada", valorizaran "los entornos" y revitalizaran "los inmuebles".15

La traducción de estos objetivos en acciones específicas dio origen a las "operaciones estructurantes".16 En el centro histórico la operación correspondiente se denominó "Borde del Centro" u "Operación Borde Centro Tradicional", enfocada en recuperar "los sectores deteriorados", a la par que se valoraban sus "estructuras y espacios emblemáticos".17 La norma además detalló los proyectos de intervención que se llevarían a cabo en el corto (2000-2004), mediano (2004-2007) y largo plazo (2007-2010) y en todas las temporalidades se planificaron obras.18

Las evaluaciones realizadas acerca de la implementación de este POT demuestran que uno de sus grandes inconvenientes fue que no logró incentivar la construcción de vivienda en el área céntrica ni asegurar la permanencia de sus residentes en óptimas condiciones. La explicación brindada por la administración distrital señaló la falta de conexión entre "el espacio urbano, las políticas ambientales, de vivienda, de gestión" y "de protección del patrimonio construido", disociación que propició que la zona continuara presentando marginalización, expulsión de población y menoscabo arquitectónico (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004, 43).

La modificación más notable del Decreto 469 de 2003 fue la derogación de la totalidad de los artículos que trataban sobre el modelo de ordenamiento, así como de los proyectos planeados para ser terminados en el corto, mediano y largo plazo. No obstante, tanto la política de patrimonio construido como el programa per se no sufrieron alteraciones. Fruto de lo anterior fue que el territorio bogotano quedó organizado a partir de "tres estructuras superpuestas e interdependientes": la "estructura ecológica principal"; la "estructura funcional de servicios"; y la estructura socioeconómica y espacial, la cual estaba "constituida por el centro y la red de centralidades".19

La concreción de lo planeado se hizo a través de operaciones estratégicas, siendo la "operación estratégica Centro (Centro Histórico-Centro Internacional)" la que se diseñó para dicho sector.20 La intención fue estimular la renovación urbana para "restablecer la relación entre el Centro Tradicional" y las áreas aledañas, en aras de favorecer la "conservación de la zona histórica", dotándola de la infraestructura necesaria para mejorar la accesibilidad y recuperar el espacio público (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004, 34).

Los proyectos que se privilegiaron en el Decreto 469 de 2003 dentro del programa de patrimonio construido fueron la restauración de la Iglesia de La Candelaria, del Cementerio Central y de la plaza de mercado de Las Cruces. Igualmente, dentro de los proyectos del sistema de espacio público construido se priori-zaron el "Parque Tercer Milenio" y el "Parque Calle 26-Globo B", los cuales estaban relacionados con la antigua operación estructurante Borde del Centro.21

Las obras respectivas produjeron resultados contrapuestos: a) la restauración del Cementerio Central derivó en 2003 en la declaratoria distrital del conjunto funerario del barrio Santa Fe22 y en el comienzo de las gestiones para erigir el parque sobre la calle 26, el cual fue nombrado en 2005 "Parque de la Reconciliación" (Bustamante, Guglielmucci y Márquez 2020, 18); b) la restauración de la Iglesia de La Candelaria se culminó en 2005; c) la restauración del mercado de Las Cruces se dio entre 2006 y 2010;23 y d) la construcción del Parque Tercer Milenio se terminó en 2004, pero sus resultados fueron inversos a lo esperado porque, aunque la pretensión era renovar una zona marginal de la ciudad conocida como "El Cartucho", caracterizada por "la prostitución, el expendio de drogas y la pobreza", su ejecución supuso el desplazamiento de más de "12.000 mil personas" y la irradiación de los problemas allí observados hacia otros sectores de la capital (Berney 2011, 26).

El Decreto 190 de 2004, por su parte, mantuvo la intención de fortalecer el área central y para ello se instituyó, en 2007, el Plan Zonal del Centro (PZCB), enmarcado dentro de la operación estratégica Centro.24 Uno de sus objetivos cardinales fue "valorar, proteger y difundir el carácter" patrimonial de la zona y de sus "espacios tradicionales como símbolos de la identidad local, regional y nacional", por medio de la generación de diferentes "actividades y usos" que ayudaran a frenar su "deterioro social, económico y físico".25

La apuesta del PZCB fue realizar proyectos de renovación urbana, especialmente de dotación de vivienda, que favorecieran la permanencia de los residentes tradicionales al mismo tiempo que incentivaban la llegada de nuevos moradores.

Hay que remarcar que la implementación de este POT estuvo acompañada de un cambio institucional: por medio del Acuerdo 257 de 2006 los concejales bogotanos reestructuraron las entidades distritales convirtiéndolas en Secretarías, decisión que redundó en una redefinición de las atribuciones y competencias que tenían en lo concerniente al patrimonio cultural de la ciudad.26

Las evaluaciones efectuadas con respecto al Decreto 190 de 2004 coincidían en tres puntos: i) las aspiración de la "inclusión social", opuesta a la "gentrificación", no se había cumplido porque "el funcionamiento desregulado del mercado del suelo" había impedido que "los sectores populares y de bajos ingresos" permanecieran en las "áreas centrales y de interés cultural" (Ferrer 2010, 9); ii) existía una ausencia de coordinación institucional tanto al interior de la administración capitalina como entre el gobierno distrital y el gobierno nacional; y iii) buena parte de los bienes patrimoniales ubicados en La Candelaria no estaban adecuadamente conservados, situación que se acentuaba por la inseguridad de la localidad.

Tomando en consideración estas valoraciones, el Decreto 364 de 2013 - también conocido como MEPOT- enfatizó en la necesidad de articular apropiadamente el patrimonio cultural con la renovación/revitalización urbana. La manera de alcanzar este fin fue mediante el "Subprograma de Patrimonio Construido" o "Subprograma de Revitalización del Patrimonio Construido".27

Las intervenciones en el centro se englobaron en tres "proyectos revitaliza-dores" ("proyecto piloto Mártires", "Ciudad Salud Región" y "revitalización Centro Tradicional"), los cuales retomaron algunas obras previamente empezadas (Petro 2014, 103).28 Las acciones planeadas se orientaron a "proteger la diversidad e identidad cultural, a promover el uso residencial y a consolidar el papel representativo del centro histórico como centro urbano vital" (Petro 2014, 139).

La ejecución de este POT en el espacio capitalino puso de manifiesto la distancia existente entre la letra y la realidad: a nivel institucional, la inserción del patrimonio inmaterial dentro del patrimonio cultural bogotano ocasionó que en marzo de 2014 la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte publicara un documento en donde aseguraba que las dos problemáticas principales del "subcampo del patrimonio cultural" eran "la falta de definición de competencias" por parte de las entidades "que trabaja[ban]" el tema y "la divergencia entre lo que la gente" reconocía "como patrimonio y lo que las instituciones públicas declara[ban] como patrimonial" (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 2014, 15).

La SDCRD asimismo afirmaba que "salvo contadas excepciones, las declaratorias" realizadas por el Concejo de Bogotá -que para entonces era "el único órgano que expedía un reconocimiento de expresiones inmateriales" a escala distrital- incurrían en ese error, circunstancia que había originado que la ciudad exhibiera dos tipos de patrimonio: un "patrimonio autorizado, que por tener una declaratoria institucional legitima[ba] una memoria oficial"; y "un patrimonio subalterno que enc[ontraba] sentido a las memorias y [a] las historias de los ciudadanos" (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 2014, 9).

Tales palabras no solo cuestionaban la potestad que tradicionalmente habían tenido los concejales para postular manifestaciones culturales para ser incorporadas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), así como para "expedir Acuerdos relativos al reconocimiento" de individuos, acontecimientos "o instituciones" que hubieran sido "significativos" para la urbe, sino que además lo hacían insinuando que la corporación capitalina imponía ese patrimonio en perjuicio de la voluntad popular.29

Las aserciones precedentes ameritaron que en mayo de 2014 el Concejo de Bogotá le solicitara a la SDCRD que resolviera algunas dudas acerca de cuál era el procedimiento para declarar las "manifestaciones, prácticas o usos culturales como patrimonio cultural inmaterial" y qué organismos tenían la competencia para ello, especialmente teniendo en cuenta que en marzo de 2014 el Decreto 364 de 2013 había sido suspendido y que, por lo tanto, el POT que regía a la urbe era el Decreto 190 de 2004.30

La secretaría contestó que cualquier entidad competente, "grupo social", "colectividad o comunidad", "persona natural o jurídica", podía solicitar la inclusión en la LRPCI, siempre y cuando cumpliera con los requisitos fijados para tal efecto, es decir, "solicitud" formal, "identificación del solicitante", "descripción de la manifestación", etcétera.31

Las desavenencias suscitadas entre ambas instancias derivaron en la promulgación del Decreto 70 de 2015 por medio del cual se creó el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, cuya coordinación quedó en manos de la SDCRD.32 La desarticulación denotada al interior de la administración local propició que en octubre de ese mismo año, la SDCRD y la Secretaría Distrital de Planeación se vieran obligadas, por petición del Ministerio de Cultura, a emitir una circular conjunta en la que puntualizaban las funciones asignadas a cada dependencia.33

A nivel social y urbano, por otra parte, las fuentes recopiladas evidencian que la revitalización del centro histórico planeada en la MEPOT causó numerosos problemas con la comunidad, bien fuera porque les pagaron precios irrisorios por los predios, o bien porque se les conminó a vender con el pretexto de que era una alternativa mejor a la expropiación. Un ejemplo diciente de ello fue lo sucedido con "el proyecto Manzana 5", ubicado en el barrio Las Nieves, en donde se pretendió erigir un "Centro Cultural Español" y desarrollar "vivienda, locales comerciales y zonas de espacio público" (Ardila 2015, 22).

Aunque dicho centro cultural se canceló, el accionar de la alcaldía fue totalmente contrario a lo que pregonaba: mientras que los testimonios recogidos entre los moradores daban cuenta de prácticas de desplazamiento ejercidas por funcionarios de la "Empresa de Renovación Urbana" (ERU), congruentes con el hecho de que "nunca se abrió realmente un espacio de debate y de negociación que contemplara las memorias [y] los intereses de los residentes o propietarios" (Urbina 2015, 232-233), en un libro publicado en 2015 por la administración distrital se aseveraba que "la expropiación no p[odía] ser la herramienta básica para la renovación urbana", ya que los esfuerzos se habían encaminado a buscar alternativas como "la participación en la gestión del territorio, bajo el esquema de proyectos asociativos o como aportante del suelo al proyecto", que evitaban el desalojo de la población (Velandia 2015, 48).34

Otro de los problemas exteriorizados en la implementación del Decreto 364 de 2013 fue que los bienes patrimoniales -cuyo inventario estaba incompleto y desactualizado- continuaron exhibiendo señales de deterioro. El diagnóstico realizado en 2017 por la alcaldía reveló que gran parte de los BIC del sector estaban "en mal estado" debido primordialmente a que habían sufrido alteraciones que, aparte de ir en detrimento de sus valores urbanísticos y arquitectónicos, habían afectado "la calidad del espacio público" (Peñalosa 2017, 99).

La propuesta de POT de 2019, finalmente, se enfocó en "consolidar el Centro Histórico como principal nodo" de la urbe y del país tomando como carta de navegación el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) aprobado para las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe por el Consejo Nacional de Patrimonio en el primer semestre de 2019 (Peñalosa 2019, 138).35

Las obras planeadas se reunieron en la "Pieza Centro", la cual fue diseñada con la intención de enfocar la colaboración "pública y privada hacia la protección de los elementos de valor histórico, estético, simbólico y ambiental" presentes en el área céntrica, "para integrarlos a la dinámica" urbana por medio de la puesta en marcha de "proyectos de vivienda" que permitieran revitalizar los espacios que se habían depreciado (Peñalosa 2019, 376).36

La evaluación efectuada en 2020 mostró, por un lado, que las intervenciones previstas para el centro histórico no habían redundado en una planificación integral porque se había privilegiado el esquema "predio a predio"; y por el otro, que el interés por renovar/revitalizar a partir de la protección y conservación del patrimonio cultural había fallado porque no se habían considerado aspectos como "la movilidad, el acceso [al] empleo" y "la conservación de los recursos naturales" (López 2020, 43).

La conclusión a la que se llegó por esta vía defendía la vigencia de los objetivos inicialmente trazados por la mencionada propuesta en cuanto a: i) promover la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario; ii) preservar "la memoria histórica, la identidad y las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural"; y iii) impulsar "la actividad residencial" mediante la permanencia de los habitantes tradicionales y la "implementación de mecanismos" para la construcción "de nuevas" viviendas (López 2020, 43). La tarea pendiente, en suma, era materializarlos efectivamente en suelo bogotano.

La identidad y el sentido de pertenencia en el centro histórico desde la ciudadanía

La encuesta es un instrumento cada vez más empleado en la investigación cualitativa porque hace posible "una comprensión matizada, profunda y a veces novedosa de los problemas sociales" (Braun et al. 2021, 1). Inscrita en este marco, la encuesta realizada para conocer el sentido de pertenencia que tienen los ciudadanos colombianos frente al centro histórico de Bogotá contó con un cuestionario conformado por dieciséis preguntas, tanto cerradas como abiertas, de las cuales diez estaban orientadas a caracterizarlos y seis a recoger información específica en torno a la relación patrimonio cultural e identidad.37

Interesa subrayar que la validez de las preguntas abiertas reside en que las personas contestan usando su "lenguaje y terminología", circunstancia que acerca al investigador a las "experiencias, narrativas, prácticas, posiciones y discursos" de cada quien (Braun et al. 2021, 1). Las tres cuestiones que se les formularon a los encuestados con tal intencionalidad fueron: a) qué valoraban e identificaban como patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad; b) qué razones daban para afirmar o negar tener un sentido de pertenencia con respecto a lo que habían valorado e identificado; y c) qué recomendaciones formularían para incentivar ese sentido de pertenencia.

Los resultados obtenidos en lo concerniente al primer interrogante demuestran que la mayoría de los ciudadanos hizo hincapié en el patrimonio material, representado en la traza urbana, en la arquitectura histórica del lugar -iglesias, claustros, casas, plazas, parques, calles, balcones, etcétera-, así como en los museos, las bibliotecas, los teatros y las edificaciones gubernamentales. La alusión al patrimonio inmaterial, en cambio, fue sustancialmente menor, simbolizado en la "música", las "artesanías", el "arte callejero" y la "gastronomía" típica.38

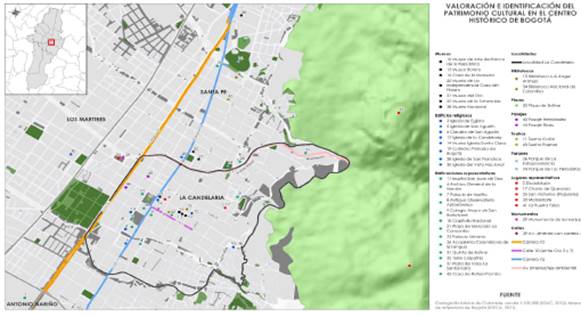

Tanto el barrio como el sector de La Candelaria fueron con frecuencia asociados con el centro histórico, destacando dentro de sus lugares distintivos, a la plaza de Bolívar (33 %), al chorro de Quevedo (16 %), a la Catedral Primada (14 %) y al Museo de la Independencia-Casa del Florero (11 %) (figura 3).

Fuente: IDECA (2021); Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012).

N de A: el plano fue realizado por el ingeniero Carlos Ruiz con base en la información obtenida de las encuestas.

Figura 3 Valoración e identificación del patrimonio cultural en el centro histórico de Bogotá

En lo que atañe al segundo interrogante, el 86,7 % de los ciudadanos indicaron que sí tenía sentido de pertenencia, ligado fundamentalmente a la presencia de una historia y de una cultura en común; en tal dirección, expresaron que el centro histórico no solo encarnaba la herencia, las costumbres, la "idiosincrasia" y el pasado de los colombianos, sino también "la identidad de la capital y del país".

Llama la atención que al hablar del tema evocaran su propia historia, recordando las visitas que hacían en su infancia a los museos, los recorridos que diariamente efectuaban por sus aceras mientras cursaban sus "estudios universitarios", o los "buenos momentos" que allí habían compartido con familiares y amigos.

En contrapartida, el 13,3 % restante ofreció diversas explicaciones sobre su falta de sentido de pertenencia, siendo la más recurrente que no se identificaban con el significado del centro histórico. Otros motivos referidos fueron que no se les había incentivado ese valor en sus "años de academia"; que su apatía era producto de los malos usos de "nuestros patrimonios" por parte "del Estado"; o que era consecuencia de "la inseguridad", la suciedad y el desorden que denotaba la zona, pues había "indigentes, recicladores y mucho vendedor ambulante".

En lo referente al tercer interrogante, las respuestas giraron alrededor de cinco temáticas: i) educar a la población acerca del patrimonio cultural, con miras a que aprendiera a apreciarlo, protegerlo y conservarlo; ii) llevar a cabo campañas de promoción y de difusión de ese patrimonio a través de los medios de comunicación y de las redes sociales; iii) aumentar la seguridad del centro histórico para que la gente pudiera disfrutarlo, mezclándose "con el entorno" y sintiéndolo suyo; iv) invertir en su recuperación y conservación arquitectónica, al igual que en su embellecimiento, aseo y cuidado; y v) mejorar la infraestructura del área incrementando las "vías de acceso", incentivando "el comercio alterno", "habilita[ndo] vivienda[s]" para "jóvenes universitarios", generando "actividades y zonas de entretenimiento" y multiplicando "el intercambio de bienes y servicios".

El cotejo de estos resultados con la triada que caracteriza al ciclo de la política pública denota similitudes dicientes: en lo que atañe a la formulación, es palmario que la mayoría de los ciudadanos -igual que sucedió en los Decretos 619 de 2000, 469 de 2003, 190 de 2004 y en la propuesta de 2019- conciben al patrimonio cultural como patrimonio material y no como patrimonio material e inmaterial.

En lo concerniente a la formulación, es patente una disyunción entre el centro histórico idealizado, frente al cual los ciudadanos reivindican su vínculo con la identidad local y nacional -no con la regional-, y el centro histórico real, frente al cual denuncian los problemas existentes para caminarlo y habitarlo.

Así como en los POT el discurso sobre lo patrimonial -y en específico, el valor que se le otorga al patrimonio cultural como símbolo de identidad- no se tradujo en una materialización efectiva, en buena parte de los encuestados se observan dificultades para conectar el ayer con el hoy -y con el futuro- de la ciudad. Si bien son conscientes de la importancia de lo patrimonial para crear identidad, lo cierto es que esa conciencia la asocian más con el pasado vivido -como si fuera una suerte de monumento permanente al recuerdo- que con el presente urbano capitalino, es decir, con el tejido mutable que continuamente está en movimiento.

Finalmente, en cuanto a la evaluación, es preciso remarcar la insistencia de los encuestados en la urgencia de recuperar el centro histórico en términos urbanísticos, arquitectónicos y socioeconómicos, ya que dicha reiteración ratifica las evaluaciones previamente mencionadas en relación con los POT.

La identidad en el caso bogotano, en síntesis, parece encallar cuando desde la ciudadanía se confronta el sentimiento de resucitar el pasado con la realidad del presente; o cuando desde la política pública se confronta la ciudad imaginada y proyectada, con la urbe vivida por sus habitantes.

Conclusiones

Los Planes de Ordenamiento Territorial de Bogotá del periodo 2000-2019 se tipificaron por relacionar la identidad de la población con el patrimonio cultural -léase, con el patrimonio construido- de la capital del país. Fundándose en lo anterior, concibieron lo patrimonial como un factor esencial del desarrollo sostenible aduciendo, en la línea propuesta por la UNESCO, que debía valorarse, conservarse, protegerse y difundirse para crear un sentido de pertinencia y asegurar de este modo su pervivencia como símbolo identitario a nivel local, regional y nacional.

La implementación de esta concepción se enfocó primordialmente en el centro histórico y sus zonas aledañas a través de la puesta en marcha de proyectos de renovación/revitalización urbana que, estando cimentados en objetivos tales como promover la equidad, reducir la segregación socioespacial y evitar la exclusión, estuvieron en esencia encaminados a optimizar las condiciones de habitabilidad del sector a través de la construcción de viviendas que favorecieran la permanencia de los residentes tradicionales y fomentaran la llegada de nuevos residentes.

La cristalización de esos propósitos generó, sin embargo, el efecto contrario: la investigación adelantada pone de manifiesto que una cantidad considerable de las obras ejecutadas provocaron procesos de gentrificación, de expropiación y de expulsión de la población debido, entre otras razones, a que no se tomó en cuenta a la comunidad para llevarlas a cabo. La consecuencia más tangible de este devenir fue que las zonas intervenidas continuaron deteriorándose o, inclusive, diseminaron ese deterioro hacia otras áreas de la urbe.

Vale anotar que las alusiones efectuadas por los encuestados acerca del mal estado de los inmuebles y de los espacios públicos, las constantes referencias a la inseguridad y a la degradación del tejido social corroboran dicho panorama, erigiéndose de esta forma en testimonios fehacientes de la incapacidad de la administración local de articular los proyectos reseñados con las necesidades de la comunidad. Los procesos de pauperización y de desarraigo de la población son, en este sentido, la máxima expresión de las cuestiones irresueltas en materia de política pública.

Un tópico que sobresale dentro de este marco, por constituirse en una veta de análisis para estudios posteriores, es la ausencia de una identificación regional por parte de los ciudadanos que respondieron la encuesta. Hay dos explicaciones factibles a este fenómeno: la primera, que aunque desde el Decreto de 469 de 2003 Bogotá se piensa en articulación con la región, los pasos dados al respecto han sido modestos y han sufrido diversos contratiempos, como está sucediendo con el Regiotram del Norte.

La segunda, que tradicionalmente la capitalidad de Bogotá se vincula con la nación antes que con el departamento. La capital del país es también la capital de los cundinamarqueses, pero la percepción que se ha tenido de la urbe a lo largo de su historia tiende a homogeneizar a todos los colombianos, sin individualizarlos regionalmente.

Interesa recalcar, por último, que la tarea pendiente de la administración distrital en el ámbito patrimonial radica en lograr articular la planificación con la inclusión, en aras de garantizar la sostenibilidad. Las políticas públicas que se formulen, implemente y evalúen en lo concerniente al patrimonio cultural bogotano deben, indefectiblemente, crear escenarios de diálogo con la comunidad en los que ese enfoque inclusivo no solo se manifieste en promover el respeto a la diversidad cultural o en incentivar la participación local, sino también en estimular y difundir el conocimiento histórico de la ciudad, sin hacer una instrumentalización política de ello. Como se mostró en este artículo, en el medio capitalino todavía no se ha podido trascender el discurso retórico que exalta, pero que a la vez invisibiliza, la relación patrimonio cultural e identidad.