Introducción

Desde las décadas finales del siglo XIX la criminología, en su versión positivista, definió a los sujetos criminales (hombres y mujeres) como seres caracterizados por determinados atributos "anormales" o patológicos de origen hereditario, ya fuesen físicos o mentales.1 Eran la contraparte de lo normal, lo aceptado y permitido. Si bien a principios del siglo XX se comenzó a dar importancia al ambiente social como una causa más en las conductas delictivas, la imagen de la degeneración, lo instintivo y lo peligroso continuó manteniendo su fuerza, tanto en las publicaciones especializadas como en aquellas que cada vez más fueron orientándose a un público masivo y urbano, con crecientes niveles de escolarización y capacidad de consumo.2 Fue en este escenario, visible en Chile desde la década de 1930, donde se fueron consolidando industrias culturales y editoriales destinadas a lectores masivos y heterogéneos en sus gustos.3 Diarios y revistas, con una incorporación paulatina y exitosa del reportaje gráfico, el color y nuevas diagramaciones y tipografías, en la medida en que la inversión de tecnología lo permitía, fueron factores determinantes al momento de definir los perfiles de un medio escrito, además de la interrelación de criterios empresariales, periodísticos e ideológicos. La aparición de medios que privilegiaran ciertas temáticas dentro de sus agendas informativas y optaran por la selección de géneros y estrategias retóricas en la presentación de contenidos, no fue nada extraño, como tampoco que, en un mercado competitivo, se adjetivaran entre ellos. De ahí la autocatalogación de "prensa seria" para apuntar a diarios y revistas que decían realizar un tratamiento prudente y "objetivo" de los acontecimientos, y la catalogación de "prensa sensacionalista" para quienes abusaban de la exageración, la adjetivación y la presentación morbosa de textos e imágenes, como ocurría, en particular, con la información policial.

Distintas investigaciones a nivel latinoamericano4 han explorado este fenómeno mediático que vincula las figuras de la criminalidad-anormalidad con la prensa escrita, mostrando las estrategias de presentación y representación de formas y contenidos allí presentes al momento de construir una realidad social, policial y criminal.5 En dicho proceso, la permanencia de categorías atribuidas, como la anormalidad, fue frecuente y expuesta también a partir de rasgos esencialistas, que apuntaban, por lo general, a una condición de clase (la de los pobres) y a conductas asociadas culturalmente al género (lo masculino a la fuerza y la razón, y lo femenino a la sumisión y la emoción). La citada vinculación, plasmada en la denominada "crónica roja", por su referencia a la violencia y la muerte en casos policiales, creemos que puede ser analizada a partir de la selección un medio catalogado de sensacionalista y autoconcebido como defensor de las masas populares: el diario Clarín (1954-1973). Tal opción responde no solo a la accesibilidad de dicho material, sino a la presentación y representación explícita de determinadas anormalidades, lo cual permite aproximarnos a la construcción de sentidos comunes y a la idea de realidad que manejó y puso en circulación un medio con estos rasgos, en un período histórico cercano a nuestra contemporaneidad. Se trata, asimismo, de un matutino que utilizó y explicitó muy bien diversas estrategias de repetición, saturación y orquestación de contenidos al momento de definir, caracterizar y exponer identidades que concebía como dañinas para el orden social y moral vigente. Por lo mismo, elegir este diario ha implicado entenderlo más que como suministrador de contenidos, como protagonista del período, por su particular manera de acercarse a la comprensión de la realidad de manera exagerada, transmitiendo prejuicios y estigmatizaciones que es posible identificar y apreciar hasta el día de hoy, mostrando así la historicidad y contingencia de este tema.

De acuerdo con lo indicado, este trabajo sostiene que el diario Clarín debe ser entendido como un producto, pero también como un productor de cultura, en la medida en que multiplicó y naturalizó discursos que definieron, catalogaron y colocaron en circulación ideas, creencias y prejuicios respecto de la anormalidad criminal, mediante textos e imágenes que describían y articulaban significados que operaban como constructores de sentido en la realidad. Tales contenidos serían presentados y reforzados a través de una visión dualista del mundo social, contraponiendo lo sano a lo enfermo, lo correcto a lo incorrecto y lo normal a lo anormal. Dicha estrategia no solo buscaría explotar el morbo de los lectores y aumentar las ventas, sino, además, construir una relación con dicho público mediante la entrega de mensajes comprensibles en un contexto cultural compartido, cumpliendo con ello la función de ser un actor constructor de opinión en el período.

Abordamos la temática desde la perspectiva del construccionismo social, pues nos interesan las representaciones elaboradas por este medio para elaborar y hacer inteligible la realidad. Concebimos las representaciones como principios de inteligibilidad que adquieren vigencia cuando logran construir una visión consensuada de la realidad que dota de sentido al presente.6 Estas construcciones simbólicas de significados, que implican actitudes, ideologías, creencias, estereotipos, opiniones e imágenes, y que tienen un vínculo claro con la clase política, las industrias culturales y las producciones masivas, estimamos que pueden ser analizadas haciendo referencia al encuadre o frame (criterios detrás de la elección de determinados hechos para convertirlos en noticias), tipo de lenguaje, estructura narrativa, uso de colores y finalidad de la crónica roja.7 Todo ello, para realizar un análisis del contenido de estas informaciones y del tipo de discurso que el diario presentó durante la época examinada. Tal propósito es abordado a partir de algunos casos criminales que involucraron a hombres, mujeres y homosexuales (con sus correspondientes adjetivaciones), mismos que han sido elegidos por exponer, de modo explícito, la naturalización de estereotipos y prejuicios, por su esperada resonancia emocional entre los lectores y por cumplir una función ideológica, al justificar valores y prácticas significantes y hegemónicas.

Entre lo popular y lo sensacionalista: Clarín en el escenario histórico-mediático de mediados del siglo XX

Una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas afectaron la vida de los chilenos en las primeras décadas del siglo XX. La Constitución de 1925 estableció un nuevo modelo estatal centrado en alcanzar un ideario desarrollista, lo que requirió abandonar la concepción liberal que se tenía de la sociedad, pero sin dejar de lado el progreso y la modernidad. Adquirió así mayor fuerza el proceso urbanizador y las influencias del "estilo de vida" estadounidense, gracias a la difusión entregada por la radio y el cine. El mercado informativo de esta época se vio también favorecido por la consolidación de empresas editoriales, con una gran diversidad de diarios y revistas que se mantuvieron activas gracias al aumento de la masa de lectores, en buena medida por el esfuerzo de los gobiernos del período para incrementar la tasa de escolaridad y reducir el analfabetismo. El desarrollo tecnológico permitió la incorporación de sistemas de impresión rápida y de técnicas para mejorar el diseño y gráficas de los medios impresos. El avance en infraestructura, en el área de transporte, hizo posible la distribución más eficiente y rápida de los diarios y revistas a lo largo del país.8

Un aspecto que también amplió el mercado informativo fue explicitado en el artículo 10 de la antes citada Constitución, donde se estableció la libertad de opinión y expresión, sin censura previa, lo cual permitió que toda persona, natural o jurídica, tuviese el derecho a fundar diarios, revistas, periódicos y radios, asegurándose así la libre circulación, emisión y transmisión de las noticias.9 Se indicaba, asimismo, que no era un delito sustentar o difundir ideas políticas, o de otra naturaleza, a través de estos medios. Sin embargo, este sistema tuvo limitaciones. Aunque se permitía la creación de medios y la libertad de expresar públicamente sus opiniones, lo que en verdad se estaba garantizando era una libertad de empresa, que debía moverse en el marco de lo económico, social y político. Igualmente, en el periodo de 1940 a 1970 no existió otra forma de diversificación de la propiedad, en la medida en que la prensa solo estuvo enfocada en la empresa capitalista, que decía orientarse hacia un libre mercado informático.10 Por tales razones, el Estado jugó un rol marginal en este ámbito y dejó el mundo de las comunicaciones -en nuestro caso, el de la prensa escrita- para que se rigiera por las leyes del mercado.

En este escenario, si un diario no era financiado explícitamente por un partido político, como fue el caso de El Diario Ilustrado (Conservador) y El Siglo (Comunista), o si no tenía alguna otra subvención, debía, para instalarse en el mercado periodístico, depender del avisaje y la venta de ejemplares. Ese fue el caso del diario Clarín, creado en la ciudad de Santiago en 1954 por el empresario y periodista Darío Sainte-Marie Soruco, alias "Volpone", y gracias al apoyo del recién electo presidente Carlos Ibáñez del Campo,11 ante la necesidad de "reestablecer la verdad" en el orden político e interpretar el anhelo de las masas a través de una función específica: el ataque a los empresarios inescrupulosos y a todos aquellos que estuviesen en contra del avance del pueblo dentro de la sociedad. Si bien partió como un vespertino, ya en los primeros meses de 1955 pasó a convertirse en un matutino con formato tabloide.

Aunque suele atribuirse a Clarín una orientación izquierdista, en especial en sus últimos años, cuando fue evidente su simpatía y apoyo al gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), es necesario indicar que la revisión del mismo entrega matices al respecto, pues su dueño, el citado Volpone, fue capaz de acomodarse a los distintos escenarios políticos del Chile de mediados del siglo XX con publicidad costeada por las diversas posturas del espectro político, no solo de izquierda. Apoyó a Carlos Ibáñez en su segundo gobierno (1952-1958), atacó la presidencia del conservador Jorge Alessandri (1958-1964) y mantuvo su vigencia durante las administraciones del demócrata cristiano Eduardo Frei (1964-1970) y del socialista Salvador Allende (1970-1973), con cercanías y distancias a las mismas plasmadas en editoriales y reportajes. Aunque Sainte-Marie se consideraba amigo de Allende, no ocultó sus críticas a muchas de las decisiones de su gobierno.12

Desde sus comienzos declaró tener una inspiración masiva y popular, aunque nunca explicó qué entendía por las "masas" o el "pueblo", que eran los vocablos a los que permanentemente aludía. A través de sus editoriales se presentaba como un "instrumento, vocero y defensor de las clases populares", en contra los poderosos intereses económicos y políticos. Aunque se lo asoció a una postura de izquierda, en lo concreto el diario nunca abanderó una posición política en particular, definiéndose más bien como nacionalista, anticapitalista y antioligárquico.13 Su carácter popular, de defensor del pueblo, fue un argumento constante en su existencia, y a través de tal característica podemos comprender, como lo establece Sunkel, que construyera su identidad mediante una doble operación: presentando a la oposición política y social como el enemigo del pueblo e identificándose con el sentir y anhelo de transformación que pedían las masas.14

Así cobró sentido y significado su lema "Firme Junto al Pueblo", gracias al cual tuvo un claro perfil dentro de la prensa de masas del periodo. Primero, porque no tuvo una definición clasista de su público, contemplando dentro de él, muy genéricamente, a quienes se encontraban en un estado de injusticia social, política y económica, tanto hombres como mujeres. En segundo lugar, porque el diario tuvo una cadena distributiva que permitió su circulación nacional, llegando a gran parte de la población, con un precio módico en su venta y avisaje (Figura 1). Y tercero, porque también incorporó temáticas y un lenguaje de comprensión transversal.

Fuente: Clarín (Santiago), 11 de enero de 1955.

Figura 1 Un anuncio y el precio destinado por el diario a un "aviso destacado"

El diario tuvo como directores a Román Alegría, Víctor Bianchi, Sergio Carrasco, Daniel del Solar, Fernando Murillo y José Dolores Velásquez. De todos ellos, fue Daniel del Solar quien creyó, desde un comienzo, que este medio debía enfocarse en contenidos que trataran menos de política y que poseyeran más repercusión noticiosa. Por ello, si bien dentro de su agenda cubrió distintos temas de política nacional e internacional, deportes y espectáculos, progresivamente dio importancia a las noticias policiales, conocidas también como "crónicas rojas". A partir de 1961, asumió la dirección el periodista Alberto "Gato" Gamboa, con tan solo 27 años, quien se mantuvo en el cargo hasta la clausura del diario en septiembre de 1973. Gamboa es recordado por su hábil manejo en la presentación de contenidos y su ingenio al momento de elegir y redactar los titulares del matutino.15

Entre quienes escribieron en sus páginas se puede destacar a: Hernán Millas, quien sería Premio Nacional de Periodismo; Eugenio Lira Massi, posterior fundador del diario Puro Chile, y Diózel Pérez, quien luego dirigiría otro diario también definido como popular: La Cuarta (1984-). Además, en su sala de redacción se dio vida a "Jean le Fremisse", un "doctor corazón" que daba consejos amorosos, y al premio "Huevo de Oro", entregado cada semana al "momio más momio" (ultraderecha), dudoso honor que tuvo el director del diario conservador El Mercurio (1900-), René Silva Espejo.16

Sus antecedentes pueden remontarse a dos diarios: Los Tiempos (19221931), el cual introdujo el formato tabloide, el uso de colores y fotografías en la primera plana, al igual que los grandes titulares y la cobertura destacada a la crónica policial. Y, por otra parte, Las Noticias Graficas (1944-1954), en el cual se dio especial seguimiento a las noticias policiales, los escándalos y denuncias. Entre sus formas narrativas se destacó por la incorporación de refranes y la utilización del lenguaje popular. Los grandes titulares, el uso del humor y un amplio despliegue fotográfico fueron claves en su notoriedad y definieron un particular estilo periodístico que sería retomado y perfeccionado por Clarín. No por casualidad, Las Noticias Gráficas fue la "escuela" de los periodistas que después trabajaron en Clarín, llevando a su máxima expresión el concepto de periodismo exagerado o sensacionalista.17

A este respecto, Clarín usó y abusó de los códigos del melodrama, en particular en temas policiales, para instalarse en el mercado y llegar a un público lector, al cual debía tener "cautivo" todos los días. Por tal razón, siempre manifestó editorialmente su posición ante los hechos noticiosos criminales, construidos a partir de la selección de informaciones que pudiesen ser desarrolladas en el tiempo,18 que involucraran (principalmente) acontecimientos violentos e impactantes, declaraciones de víctimas, victimarios y testigos, que fuesen de fácil identificación con los lectores y su cotidianeidad, que tuviesen contingencia, resonancia emocional y que pudiesen ser retomados o reactualizados cuando fuese necesario. Tales informaciones, en cuanto a sus contenidos textuales y gráficos, eran reiteradas cada cierto tiempo, saturando muchas veces su agenda temática para probar la eficacia o falta de ella por parte de algún gobierno, en especial de aquellos de corte más conservador, como el de Jorge Alessandri. Hubo, asimismo, una orquestación o combinación intencionada de informaciones respecto de determinados episodios de sangre y violencia para justificar medidas represivas (como la ley de estados antisociales de 1954, que perseguía a vagabundos, mendigos y homosexuales, entre otras figuras catalogadas como peligrosas para el orden social)19 y críticas al actuar policial y judicial, como una manera de demostrar a su público que el diario estaba del lado del "pueblo" y no a favor de los representantes del poder estatal, que perseguían y juzgaban a los trabajadores antes que a quienes provocaban daño con sus acciones y conductas.

El entrelazamiento de criterios empresariales-económicos, políticos, editoriales y periodísticos determinaba las jerarquías de la información y su cobertura, al igual que su inclusión en la portada y contraportada o en las páginas centrales. Por supuesto, en toda esta tarea el lenguaje empleado no era un aspecto menor, dado que en su discurso editorial las distintas noticias fueron presentadas a través de una narrativa que buscaba una identificación inmediata con el público. Ello explica el uso de expresiones cotidianas, de referencias a personajes de la radio, el cine y la televisión, de la jerga carcelaria conocida como coa, al igual que de la adjetivación sin límites.

Así se comprende que el diario no tuviese inconvenientes en etiquetar a personas y grupos cuyas ideas, conductas, acciones (virtuales o reales) eran vistas como contrarias no solo al orden político, social y cultural vigente, sino a los intereses e ideales antioligárquicos y populistas defendidos por el matutino. Allí fue donde cobró protagonismo la ofensa gratuita y descarada, junto a la promoción de la intolerancia contra quienes se encontraban en desacuerdo con la opinión del medio, recurriéndose a la grosería y la discriminación para atacar a personas y grupos nacionales y extranjeros. En un esquema dualista de presentación y representación de contenidos y opiniones, Clarín definió, caracterizó y clasificó como anormales a quienes no respondían a los convencionalismos de clase, apariencia y género entonces vigentes. Puso en circulación representaciones de corte esencialista y estereotipadas, que recogían ideas, creencias y prejuicios sociales preexistentes, adjetivando con ellos a personas a través de crónicas y reportajes que eran complementados, a su vez, con imágenes que reforzaban lo dicho en los textos y que asociaban, por lo general, conductas a gestos, apariencias y acciones. Tales construcciones de sentido tributaban a una comprensión de la realidad forjada a partir de opuestos: sanos-enfermos, normales-anormales, degenerados-ciudadanos, que funcionó bastante bien a nivel de ventas, pero que asimismo lo posicionó como un diario constructor de opinión y perseguidor de las anomalías, injusticias e inequidades de todo tipo. De este modo, un medio que se presentó como progresista, masivo y popular terminó siendo bastante conservador y moralista (como muchas de las voces del período) al momento de abordar temáticas y diversidades sociales, como las que se registraron a través de las páginas de la crónica policial.20 No fue capaz de generar un cuestionamiento de una cultura compartida y hegemónica (clasista, pacata y poco diversa) que también decía cuestionar, pero que finalmente validaba.

Representaciones adjetivadoras: la cobertura de la "crónica roja"

Clarín fue catalogado desde sus comienzos como un diario sensacionalista, categorización que aludía a una exageración ofensiva, morbosa y hasta inmoral en la presentación de determinados contenidos, si no de todos.21 Fue adoptada como una estrategia propicia para la narración de casos policiales que, de acuerdo con Malacchini y Sunkel, en el caso chileno seguía una línea de continuidad con la literatura de cordel (liras populares) aparecida a fines del siglo anterior.22 Había en su matriz una larga y nutrida tradición cultural, manifiesta en el tránsito de lo oral a lo escrito, de lo folclórico a lo popular. Entre sus características se encontraba el estilo melodramático, que sobredimensionaba las pasiones y dramas humanos, al igual que los acontecimientos violentos.23 Como discurso periodístico buscó generar cercanía con los lectores a través del impacto expositivo (textual y visual) de historias trágicas y violentas, pero cercanas al público en su cotidianeidad, cultura y valores. En ello no se diferenció mayormente de otros medios escritos que la historiografía latinoamericana se ha encargado también de estudiar al momento de examinar las publicaciones dedicadas a "lo insólito" y "lo oscuro", aunque respecto de otros diarios chilenos sí era el que más exage raba al momento de entregar este tipo de informaciones.24 De este modo, se lograba conseguir el objetivo de la industria: vender la mayor cantidad posible de ejemplares.

Y lo antes indicado no era solo una intuición, pues el ya aludido Gato Gamboa recordaba que, a propósito de la cobertura de un crimen en 1960, cometido por el empresario radial Humberto Zorrel contra su esposa por una infidelidad, se pudieron mostrar

miles de imágenes que ilustraron reportajes largos, de la familia, el muerto, la mina [la esposa]. Estuvimos diez días "dándole" al crimen. Al cabo de cinco días, el dueño del diario comunicó que pasamos de 40 mil a 90 mil ejemplares vendidos. La gente se volvió loca y seguimos explotando la noticia.25

La selección y cobertura de casos policiales respondió a que tal opción permitía la permanencia del diario en el mercado editorial y periodístico, además que su temática hacía posible formular opiniones, críticas y denuncias a los poderes de turno, en función de respaldar y reforzar el lema de defensa de los derechos del pueblo ante las injusticas del sistema político y administrativo. Este era el "contrato de lectura" entre Clarín y su público lector.26 Así el diario asumía y construía un punto de vista que decía recoger intereses, demandas, anhelos y esperanzas provenientes del mundo popular, que se suponían comunes y conocidos. Igualmente, gracias al desarrollo tecnológico que permitió el despegue y consolidación del reportaje gráfico, las noticias policiales pudieron ser abordadas en su dimensión estética, con uso abundante del color rojo, de modo que la violencia y la muerte podían ser expuestas y comunicadas a través de lenguajes narrativos y visuales explícitos.

Ello permitió describir mejor a víctimas y victimarios, captar lectores cada día, identificarlos con los protagonistas de los dramas de sangre, generar una atractiva narración de los hechos, insertar acotaciones personales del periodista al final del relato y resaltar el contraste de estos sucesos con lo esperable culturalmente hablando: la virilidad y decisión masculina, la sumisión y recato femenino y la claridad en los roles sociales y sexuales. A diferencia de la crónica policial de otros medios escritos, también creados en la lógica de la prensa de masas, como su principal competidor el diario La Tercera de la Hora (1950-), crónicas rojas como la de Clarín se permitían una mayor libertad, incorporando a la narración central saltos temporales o relatando un mismo hecho a través de distintas versiones, para presentar una suerte de puzle de los acontecimientos.

Surgió entonces la figura del "informante" como un personaje clave en la investigación periodística y policial, siendo este, por lo común, un miembro de Carabineros (policía uniformada), Investigaciones (policía civil) o de los tribunales de justicia. También se acuñó el concepto de "periodista sabueso" para designar a quien buscaba la información exclusiva (primicias) y planteaba sus propias teorías. Con un desarrollado "olfato periodístico", aportaba datos a la investigación y a la resolución de los casos, entregando pormenores desde la escena del crimen, entrevistando a testigos y creando relatos que proporcionan al público los detalles del suceso. En dicha construcción, se indagaban los antecedentes personales de víctimas y victimarios, buscándose específicamente la dimensión humana con la cual el lector podía sentirse atraído e identificado.

El lenguaje jugaba un rol preponderante, pues, aparte de proyectar emociones, debía capturar la atención de lectores que, la mayoría de las veces, empatizaba con los protagonistas de las historias. Adjetivaciones como "monstruo", "bestia", "chacal", "escalofriante", "siniestro", "feroz", "sangriento" se volvían comunes en los titulares y páginas centrales que, con tipografías, colores y gráficas llamativas, captaban la atención en un quiosco de ventas o donde el diario estuviese a la vista. Igualmente, como bien indica Sánchez-Parga, gran parte del segmento que forma parte del público lector de este tipo de diarios no se siente identificado ni muy involucrado en los problemas de la política, incluso parece estar más dispuesto en involucrarse en asuntos de carácter humano, que en los problemas de su país.27

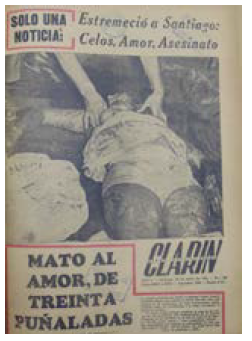

Para presentar y representar los contenidos aludidos, se generaba una exposición dramática de los acontecimientos y de las personas (Figura 2), utilizando la fotografía como un recurso relevante, a través de un modelo binario de comprensión de la realidad, aludiendo respecto de las conductas y acciones al bien y el mal, a ricos y pobres, sanos y enfermos, normales y anormales. Dichas representaciones evidenciaban el carácter construido del mundo social que exponía el diario y, además, recurrían a mecanismos de objetivación de lo real con imágenes que exponían la violencia, peligrosidad y degeneración de los sujetos aludidos. Asimismo, utilizaban mecanismos de anclaje que buscaban la inserción del sujeto/ objeto representado en un marco de referencia conocido y preexistente. En dicha tarea de construcción de representaciones, las imágenes seleccionadas y los textos debidamente adjetivados eran fundamentales.28 Así se comprende, en relación con esto último, que cobrara un significativo protagonismo el lenguaje hiperbólico y aleccionador, como se puede apreciar en estos ejemplos: "al ser arrestado en el hall del hotel de la muerte. No hizo gesto alguno [...]. Con tranquilidad siempre [...]. Esa tranquilidad que encierra la personalidad de todo asesino ávido de sangre";29 "Lo asesinaron porque era un 'chupamedias' [adulador]. Preso Ofidio Garrido, el asesino";30 "No aceptó tan humillante superioridad. Lo mató porque era mejor pa tomar";31 "Sangriento drama en la unidad militar. ¡MATÓ AL CABO ¡Por despertarlo cuando la Sofía Loren le daba un besito!".32 El mundo se exponía como un espacio dividido entre quienes respetaban las leyes y buenas costumbres y quienes no lo hacían. Entre un nosotros y ellos, lo que reforzaba estereotipos y prejuicios. Todo ello acompañado, la mayoría de las veces, de imágenes que incentivaban el morbo de los lectores antes que la entrega de información, tal como se puede apreciar en la Figura 3.

Fuente: Clarín (Santiago), 23 de agosto de 1959.

Figura 2 Adjetivación explícita: “chacales” asesinos

El matutino caía en una contradicción al plantearse a favor del progreso y el desarrollo en el plano industrial y urbano, pero ser sumamente conservador en aspectos sociales, culturales y morales. Su representación de quienes se encontraban fuera de la ley o de lo moralmente aceptado seguía asociándose, por lo general, con la condición de pobreza. Cuando se trataba de explicar crímenes cometidos por personas del mundo popular -el mismo que el diario decía defender-, normalmente se aludía a razones instintivas, pasionales y hereditarias. Así, por ejemplo, sobre el asesinato realizado por Manuel Miranda, se indicaba que este tenía una "tara", es decir, un "defecto hereditario", que podría haber sido el móvil de su acto de violencia.33 En cambio, si el crimen provenía de otro rango social, inmediatamente se hacía una diferencia, indicándose mayor racionalidad y planificación del acto. Así se hacía notar al cubrir hechos como los asesinatos de Roberto Haebig Torrealba, un supuesto ingeniero, contra un anticuario y un mayordomo.34 Se hacía igualmente una distinción entre hombres y mujeres. Mientras a los primeros se los asociaba con muertes violentas, violaciones y robos, a las segundas se las vinculaba con crímenes pasionales (o de "amor perturbado") e infanticidios.

Violencia instintiva: presentación de crímenes pasionales y familiares

Varios de los criterios antes aludidos orientaban también la selección de noticias relacionadas con los crímenes así denominados pasionales, homicidios motivados por celos, violencia doméstica, conyugal, filioparental y sexual (generalmente de hombres a mujeres), que se encuentran enmarcados culturalmente y son cambiantes en el tiempo, como lo han conceptualizado otras investigaciones latinoamericanas y chilenas.35 En cada caso aludido, se explicitaban juicios de valor asociados con las características del criminal, ya fuese por sus "anormalidades" físicas, psicológicas y de género o por las emociones que sus acciones generaban. También se hacía notar que, aparte del crimen, había un modelo de conducta que se consideraba transgredido. Algunos titulares, a lo largo de nuestro período, muestran el lenguaje, la adjetivación y una explicitación de mensajes, desde lo moralista hasta lo burlesco, en la presentación de dichos contenidos (Tabla 1).

Tabla 1 Titulares de crímenes pasionales en Clarín

| Titular | Fecha |

|---|---|

| "Estaban separados. DRAMA PASIONAL. Mató a su mujer y se suicidó: Trágica cita en Hotel Rosicler" | 1 de mayo de 1958 |

| "Espeluznante denuncia. ¡DESCUARTIZÓ! al marido y se ahorcó: Lo enterró en la cocina" | 4 de mayo de 1958 |

| "En pleno matadero municipal matarife asesinó a su amante y se suicidó: celos desataron tragedia" | 20 de mayo de 1958 |

| "Espantoso drama en Angol. Capitán de Carabineros estranguló a su mujer, a tres hijos y se mató. Raúl Miranda, era un joven y brillante oficial" | 19 de octubre de 1962 |

| "Cachiporra para celebrar el año 1963: mató a su amante y después se suicidó" | 2 de enero de 1963 |

| "Drama pasional en el Hotel River Plate ¡Novia le dio prueba de amor a su teniente y luego le pegó un balazo! La joven Ana María intento después suicidarse" | 22 de enero de 1963 |

| "Ernesto Flores tenía 33 años y ella catorce. ¡DEGOLLÓ A SU NINFA! y luego se mató junto a la niña" | 23 de febrero de 1963 |

| "Espantoso drama pasional en un frigorífico. Loco de amor asesinó a su mujer: Por infiel. Después incendió la casa y se mató de un tiro" | 3 de agosto de 1965 |

| "Degolló a sus cuatro hijos, hirió a su esposa, quemó la casa y como número final se mató" | 8 de agosto de 1966 |

Fuente: Clarín (Santiago), 1958-1966.

Era cuestionable, para este diario, que el victimario/a no se suicidara como consecuencia del "trágico" evento que había desatado. Un titular indicaba al respecto: "Le pegó 5 balazos a su mujer y no se suicidó. Cobro de 50 años se achaplinó con pacto de amor y muerte".36 Y no era el único caso en que el matutino demostraba clara extrañeza al no ver el patrón común de estos crímenes. Ello ocurría porque dentro de lo "anormal" de esta conducta, lo "normal" era que quien provocaba la muerte asumiera y desencadenara su propio desenlace. Así se creía y aceptaba con generalidad.

Pero las adjetivaciones y juicios de valor no terminaban ahí. Cuando las mujeres eran las protagonistas de estos hechos de sangre eran comúnmente catalogadas como "endemoniadas", "diabólicas", "brujas" y "malvadas", pues se asumía que era un impulso irracional, propio de su naturaleza, el que las llevaba a cometer un asesinato a sangre fría. Así lo exponía un titular, entre muchos similares: "Sensacional reportaje al crimen de la Bruja de Coltauco ¡DIABÓLICA MASACRE! ¡¡¡EXCLUSIVO!!!".37 Dado que las mujeres solían estar asociadas a crímenes conyugales e infanticidios, en ciertas ocasiones se cubrían "hechos simples" que partían como acaloradas discusiones y terminaban en actos de violencia. Ese fue el caso de Olga Bravo Soto, de 45 años, quien asesinó a la "pitonisa" María Schawart Lobos luego de una pelea por problemas de dinero, inconveniente que terminó con la "profesora de primaria" empuñando un cuchillo y clavándolo en el abdomen de su contrincante, "que con un grito de dolor y espanto rodó en el suelo envuelta en un charco de sangre".38

Las representaciones de las criminales aludían a una naturaleza de debilidad y fragilidad, pues, aunque hubiesen cometido un asesinato, si se encontraba algún fundamento a su conducta que estuviese relacionado con "violencia doméstica" o en donde la mujer se hubiese visto en peligro físico, inmediatamente se justificaban sus acciones en nombre de la "defensa personal" y se buscaba la forma de simpatizar con su causa. Se pasaba entonces de la condena social, de ser tildadas como "diabólicas", a la piedad. Aparte de la "vulnerabilidad", la "ignorancia" también podía ser un argumento para cambiar percepciones y modificar opiniones. Eso ocurrió con la "Teté", mujer condenada a muerte debido a sus crímenes y que Clarín expuso de la siguiente forma: "Fiscal pide clemencia. No será fusilada la Teté. Dice que es inculta e iletrada".39 Su pena finalmente fue conmutada.

Cuando el crimen era estrictamente de índole sexual, la mujer era objeto de burlas y ofensas, jugando con palabras graciosas y callando, o disfrazando, lo que en verdad constituía un abuso: "Por feo, mujer apuñaló a un chofer de taxi".40 Detrás de este humor se buscaba ocultar la verdadera razón por la que la mujer apuñaló al chofer, ya que, más que por "feo", el hombre probablemente intentó propasarse con la pasajera y ella, ante la insistencia, se defendió. Aquí se prefiere jugar con las palabras y prejuicios, casi expresando que, "si fuera lindo", el resultado no hubiese sido el mismo. La presentación de casos a través de un enunciado "divertido" no fue algo extraño en la crónica roja de Clarín, pues las temáticas referidas a la sexualidad eran expuestas y representadas desde lo burlesco [404] y degradante (tabla 2).

Tabla 2 Titulares sobre temáticas sexuales en Clarín

| Titular | Fecha |

|---|---|

| "Se robaron casa de Ricantén con ninfas y todo" | 5 de septiembre de 1962 |

| "¡Taxista enamorado asaltó a casada fiel! El 'perla' quería 'chicha y chancho'" | 29 de octubre de 1962 |

| "Raptaron a ocho lindas muchachas" | 22 de noviembre de 1967 |

| "Sádico quería 'chicha y chancho'. Le negó un besito y recibió 16 puñaladas. Preso el peligroso enamorado: grave la bella joven" | 19 de diciembre de 1968 |

Fuente: Clarín (Santiago), 1962-1968.

Una expresión que suele repetirse es la frase "quería chicha y chancho", la cual hace alusión al pensamiento oscuro del criminal, quien, ante la negación de un encuentro de índole sexual, termina por cometer una violación y, en los peores casos, un homicidio.

Asimismo, las disputas familiares cubiertas acababan siempre con algún integrante asesinado. Tal situación podía ser producto de la violencia del momento o una acumulación de rencillas previas. De las noticias revisadas, es bastante común ver a los hombres ser partícipes de crímenes que tenían relación con la muerte de padres, hermanos e hijos; mientras que a las mujeres era común verlas participar en muertes de menores (Tabla 3).

Tabla 3 Titulares con protagonismo masculino en crímenes familiares en Clarín

| Titular | Fecha |

|---|---|

| "Asesinó a una prima y baleó a su mamá ¡A SANGRE Y FUEGO! Enloquecido muchacho arrasó con un prostíbulo: agonizan 5 asiladas. No se escapó, del tiroteo ni la 'Loca' de la casa". | 8 de septiembre de 1962 |

| "Fue un duelo en familia. ¡Asesinó a su hermano de doce puñaladas! 'Lo maté porque era apretado como nudo de columpio' dijo el Caín" | 24 de enero de 1963 |

| "Fiera humana condena a perpetuo ¡Arrastró a su madre por el suelo hasta Matarla! Vergara cometió el crimen porque no le dio plata para seguir tomando" | 23 de julio de 1965 |

| "Asesino tiene la 'sopaipa pasada'. AHORCÓ A SU VIEJITA. .. Curaguilla la mató porque no le dio plata" | 24 de julio de 1966 |

| "Desesperado porque su mujer infiel lo abandonó ¡Dinamitó a su hijito! Arrepentido el minero se suicidó con otro cartucho" | 16 de agosto de 1966 |

| "Víctima de un ataque de locura ¡Asesinó a su madre que le pedía perdón de rodillas! Con cuchillo carnicero le pegó diez puñaladas" | 16 de agosto de 1966 |

| "Mató a su papi por cochino. Libre la muchachita que lo castigó" | 25 de noviembre de 1967 |

Fuente: Clarín (Santiago), 1962-1967.

Como en otros casos de crímenes violentos, se usaba el término "loco" para referirse al criminal, con un uso más mediático que clínico. Los motivos de un asesinato podían ser múltiples, pero la alusión a la "locura" del victimario para retratar un arrebato de ira era frecuente. Abunda también el uso de metáforas, como ocurre en la información del 24 de enero de 1963, donde una riña de hermanos termina con el fallecimiento de uno de ellos. Allí el criminal es nombrado, en forma burlesca, como "Caín". Por otra parte, la expresión "mató a su papi por cochino", en el último titular, alude a un abuso sexual de un padre a su hija. Estos juegos de lenguaje que transitan desde lo violento y cuestionable hasta lo humorístico y burlesco, constituyen una estrategia para acercar la realidad a un público lector, pero también evidencian una cultura compartida respecto de los roles sexuales y de lo aceptado y rechazado para entonces. Si bien se juega con la cotidianeidad, su presentación y representación no es por ello menos inquietante.

Denostación de la diferencia: una mirada a las "locas" y la homosexualidad

La anormalidad de las conductas que desafiaban los roles sociales y culturales aceptados como hegemónicos (fuerza y entereza en los hombres; pasividad y aceptación en las mujeres) era algo cuestionado y denostado a partir de una adjetivación que buscaba no tan solo entretener, sino a la vez juzgar y establecer lo que debía entenderse por correcto, sano y normal. En las páginas de Clarín, tal construcción y compresión de la realidad era llevada al extremo cuando, aparte de un hecho violento y de sangre, estaba involucrada la ambigüedad sexual de los protagonistas, fuesen víctimas o victimarios. Los homosexuales habían sido criminalizados por la legislación chilena en el Código Penal (1874) (Art. 365) y nuevamente en 1954 con la ley de estados antisociales que reafirmaba su peligrosidad para el orden social y moral del país. Por ende, las representaciones respecto del tema que construyó Clarín estaban objetivizadas y ancladas en las interpretaciones, orientaciones y justificaciones de determinados comportamientos que constituían un marco de significación para los lectores. De las adjetivaciones frecuentes y despectivas con que se aludía a la población homosexual (maricón, colipato, hueco, yegua suelta),41 la más utilizada por el matutino fue el de "locas", aludiendo a gestos afeminados exagerados, promiscuidad, una moral peligrosa, inestabilidad y sospechas de criminalidad, según la interpretación que el diario exponía.

Fue bastante frecuente apreciar dicha conceptualización en los titulares, aludiendo a sus actos de violencia, pues se establecía una cadena asociativa entre la degeneración sexual, el vicio y el crimen, o simplemente por acciones denominadas "inmorales" y "anormales", al tratar de "casarse". Con estas informaciones no solo se exponía un acto que se consideraba indecente, sino a la vez se "daban a la luz" prácticas que debían ser detectadas y denunciadas por los ciudadanos, pues mecánicamente eran asociadas a la depravación y el crimen, además de atentar contra la idea de familia, que el Estado veía como la base del modelo industrializador, urbano y de desarrollo nacional. De ahí que no hubiese consideración al momento de indicar nombres o mostrar sus rostros en portadas (Tabla 4).

Tabla 4 Titulares adjetivadores contra la homosexualidad en Clarín

| Titular | Fecha |

|---|---|

| "Gigante redada de inmorales.Homosexuales asesinaron al comerciante" | 14 de mayo de 1959 |

| "Apretó su garganta hasta su lengua mentirosa y pecadora. 'LOCA' celosa estranguló a galán con una corbata". | 6 de julio de 1966 |

| "No querían pagar 10 botellas de tinto ¡'LOCA' REMATADA! Recibió a balazo limpio a sus amigos del alma. Tiroteo se produjo en una cantina de la José María Caro" | 8 de agosto de 1966 |

| "Porotazo de 'tiras' de Quintana Normal. Cayó preso 'Joselito'. Es 'LOCA' y peluquera. Es el principal enlace de la trata de blancas de la Copacabana" | 25 de diciembre de 1967 |

Fuente: Clarín (Santiago), 1959-1967.

Aparte de lo explicitado en estos titulares, también aquellas conductas que afectaban la cotidianeidad y trastocaban los papeles de género tradicionales eran abordadas como "criminales". De hecho, aparecían en la sección y páginas del diario destinadas a la "crónica roja". En casos como el de las así llamadas "7 presas", se aludía a "locas" que en septiembre de 1962 decidieron "soltar trenzas" y hacer "zamba canuta", aludiendo así en jerga popular al desenfreno sexual. Según una crónica, fueron sorprendidas por la policía mientras promovían desórdenes en la vía pública. Se indicaba que la "aprensión de estos anormales" ocurrió antes de las ocho de la noche, haciendo hincapié en supuestas deformaciones físicas de las involucradas o en una condición de locura. Las "7 locas" (figura 4) eran presentadas de la siguiente manera:

Héctor Suzarte, alias la "Marilyn chica" de 21 años de edad; Martín Espinoza, La "Tragátelas Todas" de 25 primaveras; Guillermo Hernández Mora, alias "La Lilí" de 26; José Núñez, conocido como "La Ombliguera" de 30 años, Hugo Llanos, apodado "La Sol y Sombra" de 26; y finalmente los hermanos Zamora Guzmán, cuyos apodos no se establecen. Todas estas chiquillas, pasaron la noche anterior a su detención entre el jolgorio, el alcohol, y las drogas en el denominado "Cuartito Azul", de calle Matucana. Al alba, luego de sus entretenciones, encontraron que todo se tornaba aburrido, por lo cual, salieron a la calle en busca de "Nuevas entretenciones". Una vez que las detenidas se recuperaron del efecto de las borracheras y las drogas, pasaron por el peluquero de investigaciones, quien dio un nuevo estilo a sus ya hermosas y largas cabelleras, para finalmente quedar a disposición de los tribunales.42

En la mirada de Clarín, el homosexual siempre estuvo ligado a desórdenes, robos y asesinatos brutales, siendo definido como inestable, sospechoso y criminal, dado que su naturaleza iba de la mano con la transgresión de la moral y las buenas costumbres, como lo exponen las portadas aquí reproducidas (Figura 5). Buenas costumbres para las cuales, entre otras cosas, era inconcebible el matrimonio homosexual. De ahí la necesidad de vigilarlo y que la cobertura de tales acontecimientos permitiera confirmar prejuicios, causar perjuicios, moralizar y reforzar sentidos comunes respecto de la anormalidad de estas uniones y sus protagonistas, como bien lo sintetiza este titular: "Baleada una 'LOCA' de la 'Tía Carlina'. La 'Ángela' se botó a tierna con un cliente de malas pulgas", que no era el único en su especie.43

Fuente: Clarín (Santiago), 15 de septiembre de 1962.

Figura 5 Nuevas denigraciones de la homosexualidad

Con esta misma lógica, cualquier actividad protagonizada por homosexuales, involucrase un crimen o no, era aludida de manera despectiva, como cuando se titula, en abril de 1973, que los "Colipatos piden chicha y chancho", a propósito de una protesta por el abuso policial.44 Este discurso homofóbico pareciera un contrasentido respecto del ideario progresista que Clarín decía defender, que también vimos en otros casos, pero cobra mucho sentido cuando también se revisan sus expresiones respecto de mujeres, indígenas y otras colectividades. ¿Hubo alguna limitación legal a tal adjetivación y denostación de personas y grupos? Si bien desde 1925 existieron normas relativas a la libertad de expresión, la ley de abusos de publicidad de 1963, reformulada poco después en 1967, fue bastante más directa y drástica en la materia, pero es posible apreciar que solo era efectiva cuando se aludía a algún político o a grupos de la misma naturaleza, pero no cuando implicaba a personas de ambos sexos, comunes y corrientes. De hecho, aunque el matutino criticó en varios números la citada ley, como hemos podido verificar, no hubo un giro significativo, ni después de 1967, en sus adjetivaciones ofensivas, como tampoco dejó de funcionar, se resintió su tiraje o se modificó su línea editorial.45

Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos revisado las principales características de un diario catalogado como sensacionalista y que se mantuvo en el mercado editorial chileno por casi veinte años. En dicho período, consolidó una forma de periodismo que se recuerda hasta el día de hoy, con una línea editorial ambigua en lo político y social -con cambiantes lealtades y adjetivaciones-, nacionalista y conservadora en materias morales y de clase, e intransigente ante las ambigüedades sexuales; además, reforzó y puso en circulación distintas ideas, creencias, estereotipos y prejuicios respecto de personas y grupos que, por sus conductas y acciones, fueron catalogadas como anormales. En el proceso de construcción de la información sobre dicha temática, vinculada por lo normal al crimen, Clarín no tan solo fue un producto, sino también un productor de cultura, que buscó llegar a ese público popular y masivo al que aludió desde sus primeros números. Para ello uso una estrategia y retórica periodística que no tuvo cambios significativos y que valoraba la exageración, el morbo y la proyección de temores con una finalidad explícita: la de aumentar la venta de ejemplares, y otra implícita: presentar y representar un sentido de la realidad -como un reflejo de la misma- que le permitiera contar de modo permanente con un público lector cautivo y fiel a su estilo. Tal panorama -que implicó la existencia de una cultura compartida entre el diario y sus lectores hombres y mujeres, de preferencia urbanos- ayuda a explicar el perfil que terminó construyendo, y asumiendo, este medio en la prensa escrita del período.

La opción por cubrir los hechos de sangre o la así llamada "crónica roja", entre otros contenidos, le suministró constantes insumos informativos que, a través de una selección de víctimas, victimarios, historias, ambientes y detalles curiosos o anecdóticos, fueron expuestos textual y gráficamente. Asimismo, la elección de titulares, el tamaño de las letras, las fotografías y las bajadas de las mismas formó parte de un proceso que requería ingenio y asertividad día a día. Tal elaboración editorial y periodística, igualmente empresarial e ideológica, terminó construyendo una representación de la realidad urbana, y del país, guiada por una lógica binaria que ponderaba lo sano, lo ordenado, lo correcto y normal, al tiempo que condenaba lo enfermo, lo desordenado, lo vicioso y anormal. Era en este último plano donde aparecían los rasgos instintivos y peligrosos que afectaban la convivencia del resto de la ciudadanía, más aún la de corte popular, que era la que Clarín decía defender. En la interpretación del matutino, lo que estaba detrás de muchos crímenes no era una suerte de "elección racional" por parte de los victimarios, sino más bien comportamientos desviados y acciones bestiales que remitían a una degeneración o a un determinismo biológico, con lo que actualizaba miradas criminológicas forjadas en el siglo anterior. Pero tal énfasis no era fortuito y permitía generar historias y perfiles y recrear detalles de interés para los lectores, lo que daba lugar a una especie de "criminología popular" que no requería de apoyos teóricos ni críticos, pero sí de atractivos titulares, adjetivaciones, imágenes y sentidos comunes que se conectaran con la cultura y cotidianeidad de quienes compraban o leían este diario.

Así cobraban fuerza y se hacían recurrentes figuras de la anormalidad como las de criminales (monstruos, bestias, chacales), asesinas (endemoniadas, diabólicas, brujas) y homosexuales (maracos, yeguas, "locas"), estigmatizados estos últimos no solo por una acción de violencia explícita y mortal, sino además por su naturaleza sexual. Fue en dicho escenario comunicacional donde tomó fuerza el sensacionalismo, estrategia retórica y visual que este diario supo explotar muy inteligentemente y con criterio comercial, hasta superar así cualquier otra competencia al momento de entregar una visión de mundo en la cual la realidad era concebida como un espectáculo, azaroso y amedrentador, que llamaba al melodrama, pero además al pietismo. De este modo, a pesar de este lenguaje y esta línea editorial, que hoy podría ser cuestionable y atentatoria contra los derechos de personas y colectividades, en otro marco cronológico y referentes sociales y culturales, este medio impreso logró insertarse en el escenario editorial y periodístico de entonces y, a la par, ganó adherentes a su estilo, o críticos de él, pero nunca indiferencia. Constatar su existencia y contingencia, a nuestro entender, muestra la necesidad de concebir este tipo de materiales como una vía de entrada a las complejidades y singularidades de otros tiempos.