INTRODUCCIÓN

Las dificultades de los pequeños productores agropecuarios colombianos están asociadas a los problemas estructurales del sector rural, relacionados, entre otros, con el uso y la tenencia de la tierra que muestran una persistente concentración y una utilización inadecuada de esta. Según el tercer Censo Nacional Agropecuario realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2015), en Colombia, el 2,4 % del área rural dispersa está ocupado por el 70,9 % de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) menores a 5 ha., mientras que el 0,4 % está ocupado por el 65,1 % de las UPA mayores de 500 ha. En cuanto al uso del suelo para actividades agropecuarias, el 80 % está dedicado a pastos (ganadería) y solo el 19,8 % para producción agrícola.

Todo esto se enmarca en un contexto de violencia estructural y conflictos socioambientales que incrementan la pobreza y la desigualdad, además de ampliar la brecha entre el campo y la ciudad. Es una problemática que afecta no solo a los pequeños productores agropecuarios y a sus familias en el entorno inmediato, sino también, de manera general, a toda la población colombiana en cuanto a las posibilidades de calidad de vida. Además, revela que solo el 1,4 % de las tierras fértiles de Colombia está dedicado a la producción de alimentos por pequeños productores, quienes generan el 43 % de los alimentos consumidos en el país (DANE, 2015). En particular, para el año 2022 se identificaron 7,3 millones de personas con necesidades de seguridad alimentaria y nutrición (Ocha, 2022), consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19, la presencia, expansión, reconfiguración y fortalecimiento de organizaciones criminales en varias regiones del país, factores que han agravado aún más la situación de las poblaciones rurales vulnerables.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) evidenció que para 2019 el 60,7 % del total de empleo rural lo generaba la rama de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sin embargo, presentaba fuertes déficits de trabajo decente, con una tasa de informalidad del 85,3 % de la población ocupada, un subempleo del 33,8 % y una baja tasa de aseguramiento al sistema integral de seguridad social en salud (el 22 % en el sistema contributivo).

En un contexto difícil para las poblaciones rurales, se plantea la importancia de realizar estudios que den cuenta de algunos aspectos que revelen el valor del sector rural y del aporte de los campesinos para la sociedad, en particular para Antioquia, Colombia. La investigación se enfocó en las asociaciones de pequeños productores, no solo por su capacidad de organizarse para producir bienes agropecuarios de subsistencia familiar y/o para el mercado, sino también porque, a pesar de la alta informalidad laboral y las condiciones de vida precarias, han generado vínculos sociales y relaciones solidarias, en forma de asociaciones para la realización de actividades conjuntas y establecer relaciones de cooperación, lo cual posibilita la confianza y el apoyo mutuo entre los campesinos y con las organizaciones del entorno y de la región (Osorio et al., 2019).

La investigación contribuye al reconocimiento de la labor de los pequeños productores, su forma de organizarse en asociaciones y la visibilización de las prácticas solidarias de las comunidades rurales que requieren incorporarse en la agenda del desarrollo rural integral, para contribuir al fortalecimiento de las familias y organizaciones campesinas, en entornos propicios para mejores condiciones de vida y en procura de la disponibilidad alimentaria para el país. La población rural de Colombia organizada en formas propias de la economía solidaria, definidas en la Ley 454 (Congreso de la República, 1998) como asociaciones, constituye un reto no solo para la academia en reconocerlas y estudiarlas con enfoques apropiados, sino también para la sociedad en aprender de su capacidad histórica de mantener vínculos solidarios, autogestionar los recursos que posibilitan sus condiciones materiales de vida y resistir a los daños causados por el conflicto armado (Reyes, 2016).

El artículo presenta, en primer lugar, algunas características generales del Suroeste antioqueño, como marco subregional de los municipios de Caramanta y Támesis, Colombia, escenario territorial donde se desarrolló el estudio. En la segunda sección, se describe la metodología utilizada desde una aproximación etnográfica, que considera la conversación y la narrativa como práctica social, lo cual permite expresar la postura reflexiva, crítica y comprensiva de los productores, gracias a la construcción de lazos de confianza mutua que tienen los integrantes en sus asociaciones. La tercera sección da cuenta de la construcción narrativa surgida en el proceso investigativo sobre gestión colectiva de las organizaciones y el trabajo en actividades compartidas por los asociados. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas de la investigación.

1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE

A continuación, para aportar al contexto se presentan algunas características de la subregión del Suroeste y de los municipios de Caramanta y Támesis, Antioquia, procedentes de distintas fuentes de información oficiales que se complementaron, sin perder validez ni generar diferencias relevantes que afecten la caracterización del territorio y los aspectos socioeconómicos y organizacionales derivados del estudio.

1.1 Generalidades de la Subregión del Suroeste y de Támesis y Caramanta

Antioquia es un departamento de Colombia, compuesto por nueve (9) subregiones; tales como Urabá, Suroeste, Magdalena Medio, Oriente, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Valle de Aburrá. La subregión situada al suroeste del departamento de Antioquia está conformada por 23 municipios, con una extensión de 6.733 km2 (10,5 % del área del departamento); limita con las subregiones de Valle de Aburrá (norte), Oriente (oriente), Urabá y el departamento del Chocó (occidente), y los departamentos de Risaralda y Caldas (sur). Según el Plan de Desarrollo de Antioquia 'Unidos por la Vida 2020-2023' (Gobernación de Antioquia, 2020), en el año 2019 se presentó una población proyectada de 367.467 habitantes (5,6 % de la población total de Antioquia), distribuidos en 184.350 hombres (50,2 %) y 183.117 mujeres (49,8 %), correspondiendo el 47,0 % a la parte urbana y el 53,0 % a la rural.

De otro lado, 81.510 personas del suroeste presentaron un índice de pobreza multidimensional del 22,3 %, con un impacto importante en la población rural (54.315 personas), con mayores privaciones en cuanto a empleo informal (72,9 %) y bajo logro educativo (73,2 %), lo cual incide desfavorablemente en el acceso a diversos servicios (vivienda, salud, educación, etc.) e incrementa las condiciones de pobreza y la percepción de la calidad de vida (61,0 %). El suroeste antioqueño, al igual que toda la geografía nacional, ha sufrido los efectos perjudiciales del conflicto armado; por el territorio han transitado fuerzas criminales y subversivas que se entrecruzan provocando homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y violencia de género (Betancur González et al., 2020). De acuerdo al Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas, en el año 2021 se reconocieron 103 hogares con 303 personas víctimas.

De las actividades agropecuarias de la subregión, que tienen predominancia frente a otras ramas importantes como comercio, actividades y manufactura, se resaltan las sub-ramas otros productos agrícolas (42,6 %), productos de café (37,1 %) y animales vivos y productos animales (20,1 %). Para el 2019, la producción agrícola fue de 480.614 toneladas, correspondiendo a 38 productos, principalmente naranja (20,5 %), plátano (17,2 %), café (16,0%) y aguacate (12,0 %). Cabe señalar que las personas con empleo formal lo están en actividades agropecuarias (44,2 %), servicios (24,6 %) y comercio (11,5 %).

El Suroeste, como una de las nueve subdivisiones territoriales, está distribuida a su vez en cuatro (4) zonas: San Juan, Sinifaná, Cartama y Penderisco. La investigación se desarrolló en los municipios de Támesis y Caramanta, por la indagación previa que se tenía sobre la forma en que se organizan los agricultores en asociaciones para mejorar sus condiciones de vida; los dos municipios del estudio pertenecen a la provincia de Cartama, compuesta por 11 municipios, con una amplia riqueza hídrica y de biodiversidad; dentro del territorio también habitan cuatro (4) asentamientos de la etnia Embera Chami (Lotero et al., 2021).

Según el Cinturón Occidental Ambiental por la Defensa del Territorio (Sagrado, 2021), el territorio tiene una gran riqueza hídrica y mineral, por lo cual cerca del 80 % de su extensión está en riesgo por titulación y solicitudes de minería, la mayoría por compañías canadienses como la B2Gold, Continental Gold, I'm Gold, Solvista Gold, Tolima Gold, y la sudafricana Anglo Gold Ashanti en fases iniciales de exploración. Esto condujo a la resistencia de la comunidad por la defensa del territorio y de la vida, en articulación con el fortalecimiento de procesos comunitarios, que se consolidan en el COA, organización en la que se agrupan asociaciones campesinas, indígenas y otras de carácter social y ambiental de la subregión.

En particular, el municipio de Caramanta tiene una extensión de 87 km2, compuesta por la cabecera municipal, de una extensión aproximada de 1 km2 correspondiente al 2 % de su área total; el resto es zona rural con tres corregimientos y 21 veredas y densidad poblacional de 61,6 personas por km2 (DANE, 2018).

Por su parte, el municipio de Támesis tiene una extensión de 246 km2, la zona urbana corresponde a 1 km2 del territorio, el resto es zona rural con dos corregimientos y 37 veredas y un resguardo indígena (DANE, 2018).

El PIB del departamento de Antioquia para el año 2020 fue de 148.387 miles de millones de pesos, el correspondiente al municipio de Caramanta fue de 58 miles de millones de pesos, que equivale a una participación del PIB departamental del 0,04 %; mientras que el PIB del municipio de Támesis del año 2020 fue de 297 miles de millones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB departamental (DANE, 2022). Según el Plan de Desarrollo de Caramanta 2020-2023, 'Caramanta nos inspira' (Concejo Municipio de Caramanta, 2020), para el año 2019 el municipio tenía afiliado al sistema de salud el 93 % del total de la población; de estos, el 76% pertenecían al régimen subsidiado.

Respecto al municipio de Támesis, este ha sido modelo en prevención de la salud y programas alternos, sin embargo, el hospital San Juan de Dios presentaba una situación difícil en la prestación de servicios de salud, así como, carencia de medicamentos, de capital humano y equipos médicos, al mismo tiempo, problemas financieros por demoras en pagos de las EPS (Vásquez Hincapié, 2020). En ambos municipios, la falta de acceso a la salud, como elemento sustancial de la vida, evidencia, una vez más, las condiciones sociales y de vida de la población.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS: ACERCAMIENTO CUALITATIVO AL SUJETO DE LA ACCIÓN SOLIDARIA.

Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, con una aproximación etnográfica (Morse, 2003). Se parte del acuerdo de que el diálogo como práctica social permite construir realidades dentro de las dinámicas sociales y los problemas cambiantes (González, 2016). En este caso, los pequeños productores agropecuarios de los municipios de Támesis y Caramanta expresaron sus vivencias en sus organizaciones. Esto se evidenció a través del acercamiento a líderes y lideresas mediante entrevistas semiestructuradas, lo que permitió conocer prácticas solidarias en las asociaciones, relacionadas con aspectos económicos y organizacionales, destacando la capacidad de construir solidaridad y llevar a cabo trabajo colaborativo en la organización (Coraggio, 2011).

El estudio se apoyó en técnicas e instrumentos como la bola de nieve, la lluvia de ideas, entrevistas individuales y grupales a diversos actores, así como la confrontación con distintas fuentes de información. Se realizaron preparaciones de escenario, guías de cuestionarios, registros de información y se emplearon recursos técnicos. Asimismo, se utilizaron estrategias de trabajo de campo y observación participante en actividades de los agricultores (Galeano, 2018; Torres, 1999). Estas metodologías permitieron describir, analizar e interpretar la realidad socioeconómica y organizativa de las asociaciones de pequeños productores, comprendiendo los roles y el relacionamiento interno en sus procesos productivos, tanto en trabajo como en gestión. Se identificaron categorías relevantes, validadas con expertos en economía solidaria y respaldadas por fuentes bibliográficas reconocidas, recomendadas por estudiosos de los temas, sobre gestión y manifestaciones de solidaridad y trabajo de los pequeños productores agropecuarios asociados, en relación con sus nociones y prácticas. La información analizada e interpretada se validó con los entrevistados y expertos que acompañaron a las organizaciones; la revisión documental se respaldó en fichas de contenido y análisis, lo que permitió construir marcos teóricos, legales y contextuales para el desarrollo del estudio.

Según la revisión, se establece la racionalidad económica de las organizaciones de economía solidaria (Arboleda y Lopera, 2004; Razeto, 2017), mediante la cual se definen modos de producir y reproducir las condiciones materiales de la vida humana, sustentados en la solidaridad objetivada a partir de la experiencia y en la gestión de las organizaciones (Razeto, 2015). Estas se crean para generar bienes económicos e ingresos, así como para construir alternativas de modos de vida a través de diversas manifestaciones de solidaridad en el trabajo y en el proyecto social que se desea y aspira construir (De Sousa, 2011; Razeto, 2015, 2017; Razeto, 2009a).

El proceso investigativo se dividió en varios momentos. En primer lugar, se estableció contacto telefónico con funcionarios de los municipios de Támesis y Caramanta relacionados con los productores agropecuarios, como los secretarios de Desarrollo Rural, Turismo y Medio Ambiente, y de Desarrollo Social. Luego, se realizó una visita a sus lugares de trabajo para conversar y obtener información sobre las asociaciones organizadas, tanto de hecho como legalmente constituidas.

A través de los acercamientos con las organizaciones de productores, se estableció un diálogo para construir confianza, compartir la propuesta investigativa, programar reuniones, visitar talleres de trabajo, lugares de acopio y comercialización, y llevar a cabo las entrevistas con aquellos que aceptaron voluntariamente participar.

En un segundo momento, se presentó el consentimiento informado para generar confianza entre los entrevistados y los investigadores, aplicando el principio de beneficencia y no maleficencia. Se comprometió a salvaguardar la confidencialidad, la anonimización de datos y la protección de la información en todo el proceso hasta la socialización y divulgación de resultados. Posteriormente, se llevaron a cabo las entrevistas con líderes, lideresas y representantes legales, previa firma del consentimiento informado. Se explicaron las preguntas y se aclararon los aspectos solicitados por los entrevistados.

El grupo poblacional seleccionado para la entrevista fue seleccionado de manera conveniente (Galeano, 2018), aplicando criterios de inclusión, tales como: personas integrantes y conocedoras de las organizaciones en su lógica y funcionamiento interno, mayores de 18 años, que fueran pequeños productores agropecuarios y que voluntariamente decidieran participar y firmar el consentimiento informado. Como criterio de exclusión para participar en la investigación se consideraron aquellos pequeños productores no asociados.

La población participante en el estudio fueron los representantes legales, líderes y lideresas de quince (15) asociaciones de pequeños productores agropecuarios de Támesis y Caramanta, a quienes se les aplicaron veintitrés (23) entrevistas. Estas asociaciones fueron: Asociación de Cacaoteros de Támesis (Asocacaoteros), Asociación de Familias Campesinas por un Campo Mejor (Asofamilias), Asociación Campesina de Cafés Especiales (Ascafe), Asociación de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya del Municipio de Támesis (Asofique), Asociación de Mujeres Fiqueras (Asomufi), Asociación Agropecuaria de Támesis (Asotagro), Asociación de Productores de Café (Asprocafe), Circuito Económico Solidario de Támesis (CESTA), Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores (OMCE), Cooperativa Multiactiva Mujeres Emprendedoras y Lideresas (COOPMELISAS), Trapiche Comunitario La Mirla, Trapiche Comunitario Las Delicias, Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP), Asociación de Mujeres Rurales y Asociación de Mujeres Urbanas.

La entrevista semiestructurada se aplicó en diversas reuniones hasta obtener la información pertinente de los entrevistados y las entrevistadas pertenecientes a las quince organizaciones seleccionadas. El instrumento consta de una guía de preguntas orientadoras abiertas, formuladas por un entrevistador que tiene la posibilidad de introducir y ampliar los elementos del diálogo según se vaya realizando la conversación, para precisar conceptos y obtener información sobre los temas o tópicos específicos relacionados con los objetivos de la investigación (Galeano, 2018).

Algunas de las preguntas formuladas estuvieron orientadas según los siguientes aspectos:

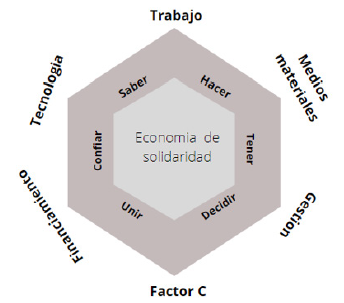

La trayectoria de los líderes y lideresas para manejar la organización y la forma en que solidariamente lograron generar confianza para constituirse, primero como asociados y posteriormente para elegir a sus dignatarios, entre ellos, la figura de representante legal y mantenerse en el tiempo y a pesar de las dificultades recurrentes; el surgimiento y formalización de la organización según su racionalidad; la construcción comunitaria en forma de relaciones de solidaridad y cooperación para materializar la forma empresarial en aspectos económicos y sociales (aporte de trabajo en actividades productivas, manejo de recursos, distribución de excedentes, trabajo colaborativo, bien común, convites, etc.), según la forma de disponer los factores y sus funcionamientos, de acuerdo con la construcción de los autores en la figura 1, en la adaptación de la Teoría Económica Comprensiva, TEC y nociones de Desarrollo a Escala Humana (Elizalde,2016;Razeto,2017), en correspondencia con las capacidades potencializadas por los asociados para sostener la organización de acuerdo con los principios de la economía solidaria; la participación de los asociados en las actividades promovidas; relaciones con los entes gubernamentales y otras organizaciones del entorno y según intereses compartidos; comprensión de los asociados respecto a las nociones de gestión, actividades en torno a la administración y su estructura formal para orientar los objetivos misionales; las formas de relacionamiento según las posiciones ocupadas por los asociados en el esquema organizativo; la conformación de grupos de trabajo para mantener la dinámica de las actividades (comités) y la forma de participación de los asociados en la toma de decisiones y actividades (Razeto, 2009b)

La relación dialógica ayuda a traducir y producir de manera inteligible los aspectos y saberes relevantes, que pueden ser explicados a partir de la interpretación (González, 2016; Galeano, 2018), al tiempo que se da el encuentro con el otro, emergiendo aquello vinculado a las teorías, nociones y conceptos relacionados con los aspectos a estudiar definidos en los objetivos de la investigación (Morse, 2003).

En un tercer momento, el grupo de investigación se enfocó en el análisis e interpretación de las narrativas surgidas en las entrevistas, utilizando la estrategia del muestreo teórico como acercamiento a la realidad vivencial de los participantes en su contexto. Se buscaba obtener información, buscar ampliación de nuevos datos, y encontrar otros informantes o revelaciones de experiencias relacionadas, según la conversación con los entrevistados seleccionados, hasta lograr la información necesaria y suficiente para el proceso (Galeano, 2018).

Las entrevistas fueron transcritas en Word y analizadas en grupo con la participación de profesores y jóvenes investigadores, permitiendo hacer anotaciones y observaciones a los textos. Esto posibilitó relacionar distintas perspectivas y lograr la interpretación pertinente a las narrativas de los participantes.

Posteriormente, se construyó una urdimbre de categorías en diferentes texturas (González, 2016), que fueron discutidas con los participantes del proceso investigativo para establecer relaciones de similitud y diferencias, de significados que aparecían en las diferentes narraciones. Se buscó disponer conexiones en torno a temas para manifestar características que den cuenta de la construcción de comunidad a partir de las narrativas de solidaridad, el bienestar de los asociados, el trabajo colaborativo y compartido como unión de esfuerzos y voluntades en las organizaciones fundadas desde una lógica que no hace parte del sector privado o público, y por ende, no encaja en las prácticas sociales ni normativas vigentes de la economía formal en el acceso a servicios sociales como prestaciones, cobertura en sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales diferenciales. El sector de la economía solidaria tiene principios, doctrina y estructura organizacional propias, apropiadas a sus asociaciones y maneras democráticas de toma de decisiones y acción.

Las similitudes y contrastes entre categorías y subcategorías posibilitaron que se fueran consolidando los elementos relacionados de manera "sensible" con los aspectos de la realidad que eran constantes en la vivencia de los actores, como constituyentes, a la par, de la experiencia colectiva en la percepción y representación de los actores, de una realidad que se quería transformar en el día a día en la práctica del quehacer organizacional, como aquello que paso a paso se va dando en la construcción de otra realidad, diferente, alternativa y critica a todo aquello que debía ser transformado, por lo tanto aparece de manera evidente, por ejemplo, la coordinación de asociados y de actividades que debían realizarse de manera colectiva y ordenada en el trabajo, lo cual significa la gestión continua de la organización, pero también de los conflictos y los aprendizajes de nuevas formas de sostenerse y evolucionar en la medida en que se fueron estableciendo relaciones entre los categorías, entre sí y en torno a la referencia del marco teórico de la Teoría Económica Comprensiva, TEC, (Razeto, 2015, 2017), se fue logrando otro proceso de construcción marcado por la "tendencia" del acervo que han ido construyendo los actores con su práctica en economía campesina y familiar, que podía extenderse a las organizaciones intencionadamente creadas bajo una lógica o racionalidad critica a los modelos de organizaciones públicas y privadas existentes.

De esta forma, se fueron logrando posiciones centrales en las que el significado puede aproximarse a la vivencia de cada persona y en colectivo dentro de su organización o quehacer comunitario, como sujetos que piensan y sienten que en medio del conflicto es posible la producción y reproducción de la vida, procurando la convivencia entre los participantes, que también van construyendo relaciones de confianza con tendencia al vínculo sin jerarquías de mando, sino de cooperación y solidaridad, para afianzar la organización y lograr el sustento de las familias en los entornos cercanos a la realidad de los pequeños productores agropecuarios, enfrentados a la lógica de la competencia en el mercado, por sí mismo desigual y excluyente en tanto espacio de compra y venta de objetos-mercancías por dinero.

Razeto (2017) plantea que la "acción y gestión conjunta presente en la unidad económica" (p.39) puede expandirse sectorialmente para fomentar la integración solidaria en la economía. Esto se logra a través de la cooperación en el trabajo, el intercambio de información y conocimientos, y el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones colectivas. Además, aspectos culturales y sociales convergen, dando lugar a la recreación de otras formas de hacer y convivir con el otro en el territorio (De Sousa, 2011).

El diálogo con los actores en la escena de la organización operante también contribuye a validar la construcción teórica. Las narrativas de los participantes, mediadas por el discurso recreado por los investigadores, concretan lo que se está construyendo como un "enfoque sensible" a las experiencias compartidas. Mientras tanto, los actores contribuyen continuamente con sus prácticas conscientes a la sociedad como sujetos colectivos, inmersos en una realidad compartida, que en muchas ocasiones incluye a la familia. Todo esto ocurre dentro de una lógica de economía solidaria, no vinculada al asistencialismo ni al voluntariado, sino a modos de llevar a cabo la economía: producir, distribuir, comercializar y consumir con solidaridad. Este enfoque otorga sentido a su identidad personal, familiar, comunitaria y social (Razeto, 2017), tal como se intenta expresar en la figura 1.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según Razeto (2017), la Economía de Solidaridad surge como un marco adecuado y coherente para las relaciones sociales que se derivan de diversas formas de producción basadas en el trabajo y la comunidad. En este contexto, se entiende que hay individuos que establecen y gestionan unidades económicas específicas: organizaciones de economía solidaria conformadas por asociaciones de personas, sin fines de lucro y orientadas al bien común. Estos individuos son simultáneamente emprendedores, contribuyentes y administradores de la organización (Razeto, 2009a, 2009b), con el propósito de satisfacer las necesidades, aspiraciones y deseos de sus miembros, familias y la comunidad.

Para que las organizaciones de economía solidaria operen, se requiere la presencia de elementos materiales e inmateriales identificados como factores, tal como se observa en la figura 1: la comunidad o factor C, la fuerza laboral, recursos materiales, tecnología, gestión y financiamiento. Estos elementos son utilizados por un agente económico en actividades de producción, distribución y consumo, integradas con otros procesos políticos, sociales y culturales. Esto posibilita múltiples transformaciones en individuos, organizaciones y la estructura social, en el proceso de configuración de la Comunidad (Razeto, 2017).

Las personas que se integran a la asociación, de acuerdo con elaboración propia de los autores, según figura 1, lo hacen en torno a objetivos que relacionan los sujetos con las acciones requeridas conforme a las necesidades de desarrollo de las organizaciones y de la sociedad, con base en las capacidades de los sujetos y los recursos económicos (Elizalde,2016; Razeto,2017), para interactuar y lograr complementariedades y eficiencia en el funcionamiento de la organización.

De igual forma, según Coraggio (2011), la reproducción de la vida implica una gestión colectiva que dirija la producción hacia la satisfacción de las necesidades humanas, legitimada por la comunidad de intereses. Esto implica la gestión de organizaciones según las reglas establecidas por los asociados, en aras de la transformación política y social para desarrollar sujetos autónomos. En el contexto colombiano, la economía solidaria se enmarca dentro de la ley 454 (Congreso de la República, 1998), la cual abarca formas organizativas que no son ni públicas ni privadas, estableciendo principios y diferencias notorias en sus prácticas en comparación con otros sectores económicos. Destacan la propiedad asociativa y solidaria, buscando la autogestión, co-gestión, autonomía, autodeterminación y autogobierno. Las organizaciones de economía solidaria enfrentan el desafío de establecer referentes sociales, culturales y políticos acordes con su naturaleza, integrados a su dimensión económica.

A su vez, estudios como los de Cárdenas (2018), Benavides, Rodríguez y Cerón (2020), resaltan el aporte de las organizaciones de economía solidaria en la gestión económica, enfocándose en la asociatividad y la solidaridad. Sin embargo, señalan deficiencias en aspectos económicos y de propiedad. Esto subraya la necesidad de ampliar la investigación para comprender el desarrollo organizacional y las acciones de los actores en línea con la racionalidad propia de la economía solidaria. Deben establecerse formas de organización empresarial y social acordes, según señalan De Sousa (2011), Razeto (2015, 2017, 2009a).

3.1 La gestión en las organizaciones

De acuerdo con Razeto (2017), para que una organización pueda cumplir con su objetivo misional, requiere de factores económicos. El factor gestión es una relación social entre los que deciden y quienes ejecutan, que se manifiesta como capacidad de dirigir, ordenar y coordinar el hacer de quienes forman parte de una organización o sistema determinado. Dicho poder se expresa en la toma de decisiones y se verifica cuando las personas encargadas de la ejecución cumplen efectivamente las actividades que les han sido ordenadas. Se trata de un factor esencialmente humano, de una realidad social y subjetiva, y, más específicamente, de una relación entre sujetos que toman decisiones y quienes ejecutan lo decidido.

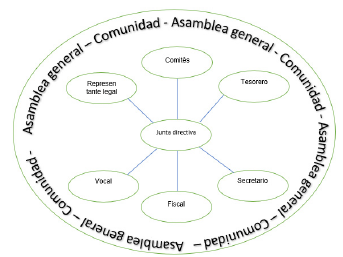

El factor gestión se observa en la estructura organizacional de las asociaciones (Mora Rendón, 2010), según la Teoría Económica Comprensiva (Razeto, 2015, 2017) y lo establecido en la Ley 454 de 1998 (Congreso de la República, 1998), figura 2, evidenciado en sus Estatutos para definir el accionar bajo principios de administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Se evidencia en esta estructura el proyecto asociativo de la comunidad rural, donde los asociados y familias campesinas se organizan en un proyecto colectivo. Hay una asamblea general, autoridad suprema, la cual representa la totalidad de los asociados y se caracteriza por ejercer su función con base en los conocimientos empíricos que poseen los miembros. Hay una junta directiva encargada de ejecutar las decisiones de la asamblea; la conforman la presidencia, que ejerce la representación legal; el vicepresidente que acompaña las labores de la presidencia; la secretaría, que atiende lo relacionado con el manejo de las actas, reglamentos y documentos legales; la tesorería, que maneja los dineros de la organización; y quien funge como fiscal (pueden ser varios asociados en una junta de vigilancia u organismo de control social), encargado del control de las actividades de la asociación.

Nota: la figura representa el relacionamiento de los sujetos responsables de la gestión de las asociaciones de economía solidaria.

Fuente: elaboración propia, 2023

Figura 2 Estructura organizacional de las asociaciones, una forma de Economía Solidaria

De acuerdo con tal ordenamiento, representado en la figura 2, una lideresa expresó:

La estructura organizacional, hay una asamblea y la asamblea elige una junta directiva, tiene vigencia por dos años por estatutos, la junta tiene presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria y tiene tres vocales, y aparte la asamblea nombra su fiscal, ese es como la parte organizacional. (lideresa 1,2021)

Si bien la figura 2 refleja la generalidad, se presentan algunas particularidades, en dependencia de las dinámicas propias de cada organización, por ejemplo, OMCE de Támesis tiene comités, tales como: seguridad alimentaria, Infraestructura, agua y medio ambiente, generación de ingreso, fortalecimiento comunitario, de salud, de acuerdo con las actividades que realizan y el tamaño de las operaciones que desarrollan. En otras, como CESTA, no hay presidencia, existe un comité coordinador que se rota cada tres meses y se encarga de hacer todas las tareas, por ejemplo, buscar espacios para la comercialización y analizar el tipo de actividades que programan realizar, lo cual da cuenta de procesos democráticos en la gestión.

De acuerdo con Razeto (2017), quien asume la responsabilidad de la dirección de las organizaciones de economía solidaria debe ser alguien idóneo que esté más capacitado que los demás en temas de gestión, en quien todo el grupo deposite su confianza, que sea escogido y elegido por consenso, ejerza el liderazgo de manera democrática, consulte a todos, estimule la participación e informe permanentemente de sus actividades y de la marcha cotidiana de la organización; de igual modo, enseñe y capacite a otros para que puedan asumir responsabilidades directivas en el futuro.

De acuerdo con lo anterior, en las asociaciones estudiadas personifican el factor gestión los líderes y las lideresas de las mismas comunidades donde está radicado el proyecto asociativo, hacen parte activa de la vida comunitaria y son referentes por sus actividades en pro del beneficio de sus comunidades, ya sea a través de las Juntas de Acción comunal o por estar ligados a proyectos ambientales, y en algunos casos, por su cercanía a las administraciones públicas y Organizaciones no Gubernamentales. Estos dirigentes tienen capacidad para gestionar recursos públicos y privados, sin embargo, uno de los retos de estas asociaciones es el fortalecimiento de la capacidad administrativa y de gestión, en el relacionamiento con el entorno y al interior de la organización.

Podría plantearse que las manifestaciones de las experiencias de economía solidaria, observadas desde perspectivas tradicionales y acordes a la lógica del sistema económico capitalista (Ortiz y Caicedo, 2016), corren el riesgo de interpretar de manera negativa los resultados de las organizaciones si estas no registran rentabilidad financiera. Incluso, se tiende a juzgar si las actividades y sus recursos, en general, no se monetizan o no se miden para cuantificar los resultados en términos monetarios. Esto lleva a relativizar las categorías relevantes, los indicadores o ejes de análisis, a pesar de valorar la sostenibilidad y los aportes a la economía familiar y local. Por lo tanto, la observación y lectura de estas organizaciones y sus prácticas son desiguales frente a los desarrollos realizados en otros sectores, donde se evidencia el recorrido histórico de la economía de mercado y el apoyo estatal para fortalecer los procesos internos de consolidación empresarial de carácter privado. En ámbitos rurales y comunitarios, aún se requiere la atención estatal, el apoyo de otros sectores y estudios con enfoques apropiados que den cuenta de sus necesidades y progreso.

Por ejemplo, en el relacionamiento con el entorno, es importante mejorar los procesos de elaboración y gestión de proyectos para presentar convocatorias ante organizaciones públicas y privadas. Al interior de la organización, es necesario cualificar a todo el grupo de asociados y asociadas en temas funcionales de administración, como gestión documental, manejo de libros contables, planeación y coordinación de actividades, entre otros. Esto permitirá contar con personal capacitado en el momento de las elecciones, sin temor a asumir las responsabilidades correspondientes. En este sentido, un líder expresó: "Cuando nosotros tenemos cambio de directiva es como sudando frío, quién va a seguir, uno que quiere el proceso, sino que se termina, quién será, quién irá a seguir" (Líder 3, 2021).

3.2 Toma de decisiones

Los líderes y lideresas de las asociaciones que ocupan los cargos directivos y la representación legal, en su mayoría, han sido fundadores de la asociación. Poseen conocimientos empíricos en administración y gestionan recursos financieros, materiales y educativos con entidades públicas, privadas y solidarias.

En este sentido, tienen el reto de fortalecer el poder de negociación con el Estado, las empresas privadas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), para generar, entre otros aspectos, autonomía. En ocasiones se les percibe muy dependientes de las actuaciones de las autoridades locales, regionales y nacionales, lo que compromete la sostenibilidad de la asociación al depender de las dinámicas de determinada administración pública.

De acuerdo con Razeto (2017), el objetivo primordial de una organización económica de carácter solidario es lograr su autonomía. Esto se logra cuando todos los factores económicos de la organización son propios, permitiéndoles operar con la racionalidad de la economía solidaria. En caso contrario, se pierde coherencia. Mientras esto no suceda, las organizaciones podrían padecer algún tipo de injusticia, provocarla o experimentar relaciones poco solidarias con sujetos externos que podrían ofrecer cualquiera de los factores necesarios, o verse en relaciones de poder, pagos o contratos injustos que deberán negociar (Razeto, 2009b).

La autonomía implica actuar con criterios basados en acuerdos internos para relacionarse con el mercado, el Estado y otras organizaciones solidarias, adaptándose a su propia realidad y su racionalidad, sin someterse a lógicas impuestas externamente. Esto es un desafío para las asociaciones de productores agropecuarios, ya que sus factores de desarrollo son incipientes: tienen recursos financieros escasos (propios a partir de aportes y cuotas pequeñas, con bajo excedente); pocos medios materiales (locales en comodato, maquinaria y equipos artesanales); tecnología basada en conocimientos parciales (empíricos, poca transferencia tecnológica); baja cualificación de la fuerza de trabajo (bajos niveles de escolaridad) y desconocimiento de los procesos de gestión (administración empírica) (Cárdenas, 2018; Benavides, Rodríguez y Cerón, 2020).

Por tanto, un reto importante en cuanto a la autonomía es fortalecer las relaciones internas (entre asociados y asociadas) y externas (con el sector público y privado) para mejorar el poder de negociación y la posibilidad de mejorar sus procesos (Ortiz y Caicedo, 2016). Esto podría generar factores propios para eliminar la dependencia externa, como lo expresa una lideresa:

Porque ahí no tenemos quien nos ayude en eso, hemos tocado puertas, las que usted quiera, con el municipio, la gobernación, hemos metido por ahí 6 o 7 proyectos a la Agencia Nacional de Desarrollo, pero ninguno nos ha pasado, no sé en qué estamos fallando, no nos hemos ganado ni un proyecto. (lideresa 9,2021)

3.3 Trabajo compartido y protección social

El trabajo es una de las principales actividades humanas, esencial para obtener lo necesario en la vida material y sentirse útil en lo individual y lo colectivo. Permite el desarrollo de capacidades físicas, intelectuales y sociales.

Las asociaciones de pequeños productores agropecuarios en Támesis y Cara-manta ejemplifican el trabajo conjunto de individuos que colaboran solidariamente para activar los factores económicos (ver figura 1), beneficiándose mutuamente y disfrutando de los logros de la organización. Razeto (2017) destaca que cuando el grupo comprende el valor de unirse para lograr más, se dirigen hacia metas compartidas, convirtiendo la solidaridad en una fuerza productiva para el colectivo.

Según Razeto Migliaro (2015, 2017), esta fuerza productiva, un aporte específico en la creación de valor económico para el colectivo, resulta en una productividad más alta, ya que los individuos contribuyen con todas sus capacidades para el desarrollo de la unidad económica en beneficio común.

Los miembros de estas asociaciones participan en diversas actividades productivas, como la producción de café especial, cacao, caña panelera, cardamomo, cultivos de pan coger (frutas y verduras), artesanías y productos de aseo y hogar a partir del fique, producción de arepas, confitería y galletería, además de la comercialización en ferias y la venta de productos en diferentes puntos. También se dedican a la recuperación de especies de flora nativa (como la sidra, ahuyama, victoria, chachafruto, petaco) y a la conservación y cuidado de los suelos.

Razeto Migliaro (2017) resalta que la mejora del trabajo requiere relaciones basadas en la solidaridad y la reciprocidad, como una experiencia humana que busca condiciones de vida similares en la cotidianidad comunitaria de un mismo territorio, tal como lo expresa una lideresa, "esto de nosotros no es tanto por la plata, esto es por una cuestión de economía local, de mejoramiento de la calidad de vida para los campesinos" (Lideresa 7, 2021).

Son diversas las actividades en las que se relacionan los participantes en su capacidad de juntarse como comunidad en construcción (Nieto, Lopera y Aguirre, 2016), tales como: convites, trabajo en cooperación y responsabilidades compartidas en actividades agropecuarias y de comercialización, juntanzas para compartir saberes y experiencias, cuidado solidario del medio ambiente y del entorno, aprendizajes actualizados y compartidos de las acciones comunales y en diversos colectivos, actividades grupales de carácter lúdico y fiestas de integración, acompañamiento según las necesidades del colectivo y del entorno inmediato en el territorio y beneficios para el grupo familiar. De acuerdo con lo señalado por Benavidez, Rodríguez y Cerón (2020) para la sostenibilidad de las organizaciones que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y familias, se deben considerar los pilares económico, social, ambiental, organizacional e institucional, para subsistir de manera autónoma, por tanto es necesario tener una visión holística del proceso que contribuyan al aprovechamiento de las ventajas de la asociatividad en la que la mayoría de las experiencias resultan fortalecidas, según lo expresa una lideresa "uno ve que tiene que juntarse para poder tratar de salir adelante como para cubrir esas necesidades que uno tiene, uno solo es más difícil, si nos juntamos lo hacemos más fácil" (Lideresa 11,2021).

Del mismo modo, lo enfatiza una lideresa:

Se están dando cuenta que solos es más difícil y que si lo hacemos entre todos es mucho más fácil, hacemos convites, si vemos a un caficultor muy embalado, entonces vamos un día entre todos y le damos la mano, entonces eso es solidaridad, porque le estamos ayudando en el momento en el que él está mal, que lo está necesitando y no es únicamente con plata (Lideresa 3,2021)

El trabajo compartido es esencial para el desarrollo humano, el cual expresa la condición del ser como creador del individuo y del cuerpo social, de acuerdo con Durkheim (1987), por la misma observación del organismo humano, como reflejo del organismo social, debe comprenderse que la vida colectiva no ha nacido de la vida individual, y además ha de tenerse en cuenta que en las sociedades modernas, de relaciones sociales complejas e interdependientes, con alto nivel de conflicto y egoísmo, es necesario construir formas de vinculación social entre grupos y personas, para lograr bienestar común y social, como lo expresado por el líder: "tenemos el sentido de la economía, no en términos de que nos vamos a llenar, en pesos, sino en términos de bienestar" (Líder 15,2021)

Las experiencias en las organizaciones, según Razeto Migliaro (2017), permiten encuentros desde diferentes perspectivas, como entrar a una gran casa por diferentes puertas. En este espacio, individuos intercambian razones y experiencias, complementándose entre sí. Una lideresa describe: "La solidaridad en familias campesinas genera conciencia de su importancia en la economía nacional" (Lideresa 13, 2021).

Arboleda y Lopera (2005) señalan contenidos clave en la construcción del proceso comunitario, como la interacción grupal que configura la realidad económica solidaria, la fuerza de la unión para aumentar la productividad laboral, la igualdad de compromiso y responsabilidad en la organización, el relacionamiento interno basado en mutualidad, reciprocidad y bien común, así como la manifestación de solidaridad en contraposición al egoísmo en la economía convencional.

Arias y Diazgranados (2010) indican que no hay un régimen laboral especial para trabajadores rurales, aplicándose las disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social. Sin embargo, estas disposiciones, diseñadas para el trabajo industrial y urbano, resultan ineficaces para los trabajadores rurales debido a su vulnerabilidad social.

Nieto et al. (2019) describen largas jornadas laborales para los pequeños productores rurales, sin capacidad para afiliarse al régimen contributivo y sin protección laboral en caso de accidentes. Esto refleja una falta de garantías y protección social para los trabajadores agropecuarios que no se ajustan a la normatividad existente, lo que incluye la ausencia de diferenciación y sistemas específicos de cobertura para este grupo.

En resumen, estas condiciones señalan similitudes para la población estudiada: bajos ingresos, inserción laboral atípica y falta de visibilidad histórica por parte del Estado, lo que impide el acceso a una protección social adecuada. Esto conlleva a un tratamiento similar a trabajadores urbanos y formales, sin considerar las necesidades particulares de los pequeños agricultores, limitándose a un aseguramiento en salud bajo el régimen subsidiado para quienes están en condiciones de pobreza.

Las condiciones en las que trabajan asociados y asociadas se evidencian en la expresión de lideresa:

La mayoría de las cabezas visibles que tenemos en nuestra asociación son mujeres y ... mujer cabeza de hogar, ... el 80% de las familias está a la cabeza de una mujer, campesinas, la mayoría sí tiene la escuela es mucho. (Lideresa 1,2021)

A pesar de la falta de protección social continúan en la autogestión, para mejorar condiciones de vida, como lo expresa líder:

A pesar de las dificultades que vivimos en este país, de la indolencia, la ceguera, la corrupción tremenda que hay ..., uno cree que hay otra forma de vida, hay la forma de vivir mejor, otra economía, otro mundo es posible, cuando uno eso lo entiende y lo quiere, uno está hasta el final, .porque creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor, eso lo mueve a uno a estar ahí, pero realmente es muy complicado. (Líder 2,2021)

CONCLUSIONES

Las manifestaciones de la economía solidaria en las asociaciones revelan la participación activa de individuos que operan todos los factores económicos desde una lógica diferente a la convencional. Esto se orienta hacia el bienestar de los miembros, buscando mejorar sus condiciones de vida tanto internas como en su relación con el entorno.

Las asociaciones muestran una toma de conciencia sobre un cambio en la racionalidad, al alinearse con procesos económicos inclusivos propuestos por la economía solidaria. Las narrativas de los entrevistados reflejan criterios que reconocen la unión de voluntades y emociones entre los asociados, identificando valores como transparencia, amabilidad, empatía, colaboración y solidaridad, entre otros, que favorecen la cohesión y el bienestar colectivo.

Estas expresiones se traducen en proyectos de asociatividad, como un medio compartido para integrarse y reconocerse mutuamente, como lo expresa una lideresa: "Después de tantas reuniones se crea de alguna manera una cierta hermandad... hay unos conocimientos en común, hay unas características de las comunidades en común" (Lideresa 1, 2021).

En las unidades económicas estudiadas (las asociaciones), sus miembros valoran la unión de esfuerzos para satisfacer necesidades y aspiraciones mediante el trabajo y la autogestión grupal, buscando alcanzar metas compartidas. Todos son considerados propietarios de los factores económicos, lo que implica que disfrutan de los resultados favorables de las organizaciones y asumen los riesgos de su funcionamiento en un proceso de desarrollo constante.

Estos grupos esperan el respaldo de agentes sociales, especialmente del Estado, para garantizar el suministro de recursos materiales, financiamiento, capacitación laboral y acceso a la protección social para los trabajadores agropecuarios. Además, buscan una armonización de esfuerzos económicos con el sector privado. Los retos que se derivan de esto incluyen:

Construcción de solidaridad como la forma de promover la capacidad de juntarse, avanzar en el fortalecimiento de la confianza y la asociatividad, compartir saberes y afianzar el relacionamiento interno para la resolución de conflictos.

Fortalecimiento del relacionamiento y el poder de negociación con el Estado, para acompañar los procesos en su consolidación, con incentivos como subsidios a la producción, asistencia técnica, infraestructura vial y logística, proporcionar rutas y formas de transporte de los productos para la comercialización.

Estrategias de fortalecimiento de autonomía frente a las administraciones nacional, departamental y municipal y frente al sector privado.

Robustecimiento de la capacidad de control social para enfrentar la corrupción pública y privada, a partir de la construcción de ciudadanía que ejerza vigilancia sobre los recursos y veeduría para actuar.

Fortalecimiento de los factores económicos que generen capacidad de producción y comercialización, que permita satisfacer la demanda, robustecer las finanzas y reforzar la autogestión, para la sustentabilidad y sostenibilidad de las asociaciones.

Desarrollo con enfoque territorial y políticas públicas de apoyo para los pequeños productores agropecuarios, de tal forma que los proyectos tengan continuidad en diferentes administraciones de gobierno municipal, departamental y nacional.

En la construcción de la economía solidaria aparecen dos fenómenos en el proceso de su configuración (Razeto Migliaro, 2015): uno de solidarización progresiva y creciente que se incorpora a los procesos de la economía global y otro de construcción y desarrollo paulatino de un sector especial de economía solidaria en el territorio, lo cual plantea procesos de transformación en diversas regiones para configurar una economía incluyente y solidaria.