Introducción

Por sus múltiples beneficios que proporciona a corto y largo plazo para la mujer lactante, su hijo, la sociedad y el medio ambiente, la lactancia materna es el alimento de elección durante al menos los primeros seis meses de vida1-3. Entre sus beneficios se encuentran la disminución de los riesgos de síndrome de muerte súbita del lactante, enterocolitis necrotizante4, muerte durante el primer año de vida y la disminución de severidad y frecuencia de enfermedades infecciosas gastrointestinales5, respiratorias y urinarias6,7. A largo plazo, disminuye el riesgo de presentar obesidad y diabetes8, igualmente, permite las condiciones óptimas para un crecimiento y desarrollo adecuado del infante. Adicionalmente, disminuye la morbilidad y mortalidad infantil3,9.

Por otro lado, para la mujer que proporciona la leche, se ha documentado beneficios como reducción de tasas de estrés y depresión posparto, menor riesgo de procesos oncológicos de origen ginecológico2,10, menor tiempo de involución uterina y disminución de enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular11. La lactancia materna exclusiva (LME) también tiene el potencial de otorgar beneficios evolutivos, psicológicos, sociales, económicos e incluso ambientales, dado el aumento de una población más sana tanto física, como mentalmente; condiciones necesarias para un desarrollo sostenible1,12.

Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los humanos reciban LME hasta por lo menos los seis meses de vida y la continúen acompañada de otros alimentos hasta los dos años de vida o más, si el binomio madre-hijo lo deciden1,3. Infortunadamente, aunque desde 1995 hasta 2005, la LME pasó de un 10% a un 46%, desde entonces la tendencia solamente ha disminuido, llegando al 2015 a un 36,1%; es decir, para el 2015 sólo uno de cada tres menores de seis meses de edad recibía LME, pese a las situaciones nutricionales del país y a las condiciones de extrema pobreza que caracterizan a la población en situación de vulnerabilidad que la hace propensa a padecer enfermedades de alta morbimortalidad infantil13-15.

Ante el crítico panorama, la OMS fijó como meta internacional que por lo menos el 50% de los menores de seis meses de edad reciban LME, para ello, se han desarrollado estrategias de promoción de LME encaminadas a fomentar su entendimiento, aceptación y práctica a nivel local, regional e internacional, usando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como WeChat ®, una red social ampliamente usada en Asia, que mediante el estudio de Wu et al.16 demostró ser un método eficaz para promover la lactancia materna en los primeros años de vida en esa población. No obstante, para América Latina muchas variables cambian, como la cultura, las creencias, y el tipo de medio de comunicación más usado, por ejemplo, en Colombia, es WhatsApp ®.

Considerando todo lo anterior, y dado que el uso de la TIC es cada vez más frecuente en el área de la salud, este estudio epidemiológico cuasi experimental prospectivo tuvo el objetivo de evaluar la efectividad de una estrategia pre y posnatal que integró a las TIC para mejorar la LME en primigestantes de una Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) en salud de la ciudad de Cali (Colombia).

Materiales y métodos

Se realizó un estudio epidemiológico cuasi experimental prospectivo, no enmascarado, controlado y aleatorizado, entre 2014 y 2017, en primigestantes adultas captadas en cuatro centros de atención primaria, pertenecientes a la red de atención de una EAPB de Cali. Las participantes elegibles para el estudio debían encontrarse entre la semana 12 y 27 de gestación, ser primigestantes mayores de 18 años, sin complicaciones en el embarazo ni discapacidades neurosensoriales (Figura 1).

Se comparó dos grupos (Figura 1); el grupo “control” recibió atención convencional según el protocolo de ley para el control prenatal: atención por odontología, por nutrición, atención del parto y del puerperio17. Con el grupo “intervención” además del protocolo convencional, se realizó una charla introductoria para invitar a las participantes a unirse al estudio, aplicar el consentimiento informado y recolectar datos a partir de la "encuesta preparto" y de la escucha social fuera de línea mediante la escucha activa de los conocimientos y conceptos previos, las dudas, preocupaciones y preguntas de las primigestantes en cuanto a la LME; a partir de ello se consiguió la identificación de conocimientos, conceptos erróneos y deficiencias.

Con la información obtenida se diseñaron las estrategias educativas y de asesoría para favorecer la LME. Además, se diseñó el sitio web: https://lactanciamaternaca.wixsite.com/lacma, el cual inicialmente fue sometido a una prueba piloto que evaluó la percepción y claridad de la información por parte de la población objetivo, buscando obtener retroalimentación comprensible para el grupo estudiado.

En cuanto a las sesiones de escucha social, educación y asesoría, se usó un protocolo de siete sesiones; cuatro presenciales y tres virtuales, cada sesión con una duración de una hora, se repetían cíclicamente y eran dirigidas por un equipo de profesionales y estudiantes de medicina y enfermería que integraron las TIC. Las sesiones se grabaron y cargaron a un blog con el fin de que las gestantes pudieran acceder a ellas en cualquier momento. Con cada sesión se abordaban las dudas del grupo intervención.

Adicionalmente, se mantuvo un canal de comunicación constante a través de WhatsApp ®, medio por donde el mismo equipo aclaraba dudas y hacía seguimiento del cumplimiento de la LME, a las dos semanas, cuatro semanas, seis semanas, tres meses y, por último, a los seis meses posparto.

Recolección de datos

Al grupo control se le aplicó únicamente la "encuesta posparto" después de seis meses del parto y se verificó su adherencia a la LME, ya que sólo recibieron la atención convencional sin intervención adicional, mientras que el grupo intervención fue sometido a dos encuestas a lo largo del estudio: una "encuesta preparto" al inicio de la intervención y otra "encuesta posparto" seis meses después del parto (Figura 1).

Las encuestas constaban de 16 preguntas, incluyendo preguntas cerradas y abiertas, diseñadas para registrar mitos, creencias y datos demográficos relacionados con la lactancia. En general, las encuestas diferían únicamente en su nombre. Para asegurar la viabilidad de la encuesta y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, se realizó una prueba piloto con la participación de 15 gestantes. Toda la información recopilada a lo largo del estudio se almacenó en una base de datos correspondiente a cada periodo inicial de ingreso al estudio, según la cohorte de gestantes.

Tamaño de muestra

El estudio se llevó a cabo en cinco cohortes de primigestantes durante varios períodos, generalmente comenzando en el segundo mes de cada semestre, entre 2014 y 2017. Cada cohorte fue establecida mediante la asignación de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) como proveedora a gestantes para el grupo de intervención y otra IPS para el grupo control, con un total de cuatro IPS rotando en cada cohorte.

Las gestantes se seleccionaron mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple (Figura 1). Inicialmente, se planeó una muestra de 324 gestantes, equitativamente distribuidas en dos grupos de 162 cada uno. Cada cohorte contó con alrededor de 32 a 33 participantes por grupo. Las invitaciones se extendieron a todas las gestantes de cada período, aproximadamente entre 100 y 120 gestantes por período, que estaban bajo control prenatal en las cuatro IPS mencionadas en ese lapso. En Cali estas IPS brindaban el control prenatal para las afiliadas a la EAPB y seguían el protocolo de atención primaria establecido por la normativa colombiana.

Las invitaciones se enviaron por correo y se anunciaron en las IPS, informando a las gestantes sobre el estudio y resaltando la realización de un control profiláctico. En algunas ocasiones, se ofrecieron regalos adicionales para el bienestar de las madres, más allá del plan de beneficios de la EAPB. Sin embargo, la participación inicial promedio en cada cohorte fue de alrededor de 30 participantes elegibles.

Al concluir el estudio, se recolectó información de un total de 141 gestantes (Figura 1): 68 pertenecientes al grupo de intervención y 73 al grupo control. Esta reducción en el tamaño de la muestra original resultó en una potencia de prueba del 50%, lo que pudo haber afectado la capacidad para identificar factores asociados con la "No lactancia exclusiva", es decir, un error tipo II.

Manejo de datos y análisis estadístico

Los datos se almacenaron en Microsoft Excel®, se realizó un análisis descriptivo e inferencial de la información mediante el software estadístico SPSS 22® versión para Windows ®. Para la caracterización de la población se realizó una estadística descriptiva con frecuencias de las gestantes por grupos etarios de interés, promedios de edad e intervalos de confianza. Para determinar si existían diferencias significativas en las creencias de las gestantes, se utilizó la t-student. Para comparar variables cuantitativas, como el tiempo, al igual que para las variables cualitativas, se midió la diferencia con estadísticos no paramétricas.

Para evaluar la efectividad de la estrategia de intervención, se hizo un comparativo de medias de tiempo de LME entre el grupo intervención y el grupo control, utilizando la t-student como estadístico de prueba en los datos de tiempo de lactancia. Además, se calculó el OR, ya que, aunque el seguimiento se realizó prospectivamente, el análisis de medidas de asociación y resultado de LME se hizo de forma retrospectiva para ambos grupos. Con un análisis multivariado se evaluó la asociación entre variables y evento no LME, definido como no lograr la LME hasta los 6 meses posparto. Por medio de la regresión logística, se ajustaron los posibles factores de confusión; el modelo se construyó con las variables clínicamente relevantes y con aquellas que en el análisis bivariado fueron significativas p≤0,2, teniendo precaución de que el modelo no se sature (las variables incluidas en el modelo no superen el 10%). En este estudio, 51 gestantes de las 141 lograron tener LME hasta los 6 meses, por lo cual se corrió el modelo considerando como factor principal el tipo de participante y agregando las variables estado civil, edad agrupada, ocupación y nivel socio económico.

Resultados

De 141 gestantes participantes, 48% (68) conformaron el grupo intervención y 52% (73) el grupo control (Figura 1). Entre 2014 y 2017 participaron cinco grupos de primigestantes, denominados aquí cohortes (Figura 1). La edad media fue de 27,4 ± 0,5 años; para el grupo experimental fue de 27,8 años mientras que para el grupo control fue de 27 años (Tabla 1).

Tabla 1 Características sociodemográficas y tiempo de LME de gestantes elegibles para el estudio de una estrategia de información y comunicación prenatal y posnatal, Cali (Colombia): 2014-2017

Fuente: Datos recogidos durante cuatro años a gestantes intervenidas en cuatro instituciones prestadoras de servicios de salud que administraban de forma exclusiva las afiladas gestantes de una EAPB de la ciudad de Cali.

Del total de participantes, 134 (95%) pertenecían al régimen de salud contributivo. El 43% tenía un empleo, el 23% eran estudiantes y el 15% eran jefas de hogar. En cuanto al nivel socioeconómico, el 69% correspondió a nivel medio-alto (Tabla 1).

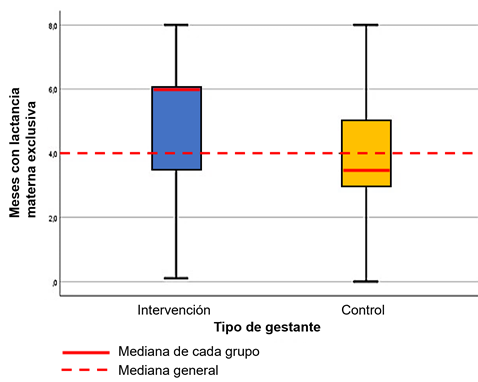

El seguimiento de las gestantes mostró que, la LME fue mantenida entre los 5 y 5,9 meses por el 64,7% del grupo intervención, mientras que del grupo control sólo el 23,3% la continuó (Tabla 1). La mediana de tiempo de LM para ambos grupos fue de 4 meses, sin embargo, al discriminar por tipo de participante, el grupo intervención tuvo una mediana y una media de 6 y 4,8 meses, respectivamente, mientras que el grupo control sólo de 3,5 y 3,7 meses respectivamente; la diferencia de medias para LM entre ambos grupos fue estadísticamente significativa, con diferencias de 1,1 mes ± 0,65 (p=0,001) a favor del grupo intervención [IC95%= 0,5; 1,8]; alcanzando un tiempo promedio de 4,8 meses IC95%= [4,4; 5,3] (Figura 2).

Figura 2 Medianas de tiempo en meses con lactancia materna exclusiva grupo intervención versus control

El uso de las TIC permitió educar, orientar y monitorizar a las madres y a sus bebés. Del grupo intervención, 36 (54,5%) lograron la LME hasta los 6 meses, mientras que, del control, solo 15 (21,1%) (Tabla 2). De las variables estudiadas, solo ser del grupo control (p<0,001) se asoció con no lograr la LME hasta los seis meses. Además, aunque todas las participantes del régimen de salud subsidiado lograron la LME hasta los seis meses, la muestra no fue representativa (Tabla 2).

Tabla 2 Efectividad de la estrategia según diferentes factores sociodemográficos de las gestantes de cuatro centros de atención o IPS desde 2014 a 2017.

OR:Odds Ratio.

IC: Intervalo de confianza.

a Categoría de referencia.

*Factores con significancia inferior al 20% incluidos al modelo.

Por otra parte, el análisis de medidas de asociación crudas permitió identificar factores de interés que mejoraron la LME. El grupo intervención tuvo una mejor oportunidad de lograr la LME (p<0,001). Después de incluir todos los factores al modelo con una significancia inferior al 20%, adicionalmente la edad agrupada en edades extremas (p=0,618) y el nivel socioeconómico (p=0,434) por considerar de suma importancia dada su relevancia epidemiológica; se evidenció que la intervención con el uso de las TIC favoreció la oportunidad de lograr LME, corroborándose con medidas del riesgo de “no tener LME” es 11,68 veces mayor en las gestantes con atención convencional en el control prenatal (controles), comparado con las gestantes que recibieron atención convencional + TIC (Intervención), la cual es significativa con un IC95%= [3,18; 42,84], que tiene una variabilidad de esta asociación de 3,2 veces mayor, o tan grande como 42,8 veces mayor (Tabla 3).

Tabla 3 Asociación ajustada de no lograr lactancia materna exclusiva por intervención y controles por grupos de edad, ocupación, estado civil y nivel socioeconómico (n=141). Cali-Colombia. 2014-2017.

OR:Odds Ratio.

IC: Intervalo de confianza.

*ajustado por grupo de edad, nivel socioeconómico, estado civil y ocupación.

Discusión

Determinantes socioculturales que van desde mitos, creencias y tabúes de la lactancia materna18, hasta normas inadecuadas y leyes insuficientes para protegerla y garantizarla1,19, han llevado a las madres a sustituir de manera injustificada la LM beneficiosa de sus hijos, con productos comercializados incluyendo sucedáneos como la fórmula láctea y otros alimentos20,21. Esta investigación aporta la experiencia de una estrategia prenatal y postnatal luego de la escucha social, que integró las TIC para mejorar la LM y mantenerla exclusiva en por lo menos los primeros 6 meses de vida.

En esta investigación se reporta que la edad, el nivel socioeconómico y el estado civil no influyeron en la adherencia a LME. Se ha referido que, en países en desarrollo, las personas con mayor nivel socioeconómico remplazan la LME por fórmulas lácteas para tener “mayor libertad”22, sin embargo, Habtewold et al.23, realizaron una revisión y metaanálisis en Etiopía y reportaron que tener un alto nivel educativo y económico es un factor clave para iniciar la LM en la primera hora, aunque no reportó por cuanto tiempo se mantenía exclusiva en su población de estudio. En consecuencia, se recomienda abordar las dudas y conceptos erróneos de las primigestantes independientemente de su edad, nivel educativo y estado socioeconómico.

Al medir la efectividad del uso de las TIC en la estrategia prenatal y postnatal para aumentar el tiempo y adherencia a la lactancia materna en primigestantes, el uso de las TIC y la escucha social fueron beneficiosos; pues permitieron educar, orientar y monitorizar a las madres y a sus bebés, y al mismo tiempo, mejoró la LME; situación evidenciada tras ajustar edades extremas, ocupación, estado civil y nivel socioeconómico. Las intervenciones educativas para mejorar la LME han sido reportadas por Souza et al.24 y Chipojola et al.25 como efectivas y han recomendado que programas futuros incorporen las teorías de la autoeficacia de la lactancia materna y el comportamiento planificado para promover prácticas sostenidas de lactancia materna entre las madres, en particular se considera que la educación luego de la escucha social facilitó los procesos educativos. El uso de TIC, como WeChat ® han sido estudiadas en el continente asiático y ha mostrado beneficios interesantes26,27. Además, con la experiencia en salud electrónica adquirida por la pandemia COVID-19, las TIC han demostrado ser beneficiosas para promover los comportamientos saludables en la población y mejorar la LME28-30, por lo que estrategias para mejorar la LME que integren las TIC podrían implementarse al mismo tiempo que se digitaliza a la población.

Infortunadamente, intervenciones que consideran exclusivamente la vía telefónica, que se hacen sólo prenatal o únicamente posnatal, parecen no ser lo suficientemente efectivas31. Lo cual indica que un abordaje educativo adaptado a la comunidad32, realizado de manera inter operacional entre las TIC y los profesionales de la salud33 tanto de manera prenatal y posnatal34 así como presencial y por medio de salud electrónica35, puede ser beneficioso para mejorar la LME36-38, y aplicarse en poblaciones con acceso a la internet y disponibilidad de un teléfono inteligente, por lo que se recomienda que futuras investigaciones aborden con mayor profundidad el tema, evalúen la costo-efectividad de esta estrategia o similares y comenten oportunidades de mejora.

Por otra parte, una alta proporción (64,7%) del grupo intervención mantuvo la LME entre los 5 y 5,9 meses. Además, del grupo intervención, el 54,5% logró la LME hasta los 6 meses, mientras que del control sólo el 21,2% lo logró, por lo que la intervención apenas superó la meta del 50% propuesta por la OMS, pero fue mejor que sólo la atención convencional que recibió el grupo control. Esto probablemente se deba a que la intervención se realizó tanto prenatal, como posnatalmente, integró las TIC y complementó la atención convencional, ya que tener solo la atención convencional aumentó en más de 11 veces la probabilidad de no lograr la LME, y el grupo intervención tuvo tiempos medios de LME superiores a los del grupo control, al igual que a los expuestos en otra intervención educativa que no integró las TIC24, y en otra investigación donde usaron las TIC, pero se intervino únicamente de manera posnatal39. Sin embargo, la integración de las TIC sí ha demostrado resultados positivos para el mantenimiento de la lactancia materna, tal como lo reportaron en una revisión integradora de la literatura40.

Esta investigación presentó principalmente algunas limitaciones; en primer lugar, las intervenciones se realizaron por un grupo grande de profesionales y estudiantes, que, aunque estaban estandarizados, las acciones no determinan la uniformidad del proceso; en segundo lugar, no se evaluó la influencia del nivel educativo en la efectividad de la intervención, no obstante, un mayor nivel educativo ha sido relacionado con una mayor adherencia a la LM, pues se cree que estas personas comprenden más fácilmente sus beneficios23, sin embargo, en esta investigación se desconoce la influencia de esta variable en la intervención. Adicionalmente, hubo una reducción en el tamaño de la muestra original que resultó en una potencia de prueba del 50%, lo que pudo haber afectado la capacidad para identificar factores asociados con la "no LME", es decir, un error tipo II. Por lo que se alienta a seguir investigando en el tema para mejorar la comprensión de esta y otras estrategias para mejorar la LME.

Conclusiones

La estrategia prenatal y posnatal en primigestantes en la que se integró las TIC aumentó el tiempo medio de LME, permitió educar a las gestantes en los beneficios de la LM, en las técnicas de amamantamiento y, realizar el monitoreo ambulatorio del binomio madre-hijo. No obstante, apenas superó la meta del 50% de LME hasta los 6 meses, por lo que estrategias perfeccionadas que incluyan actividades prenatales y posnatales asesoradas por profesionales o estudiantes de la salud con integración de las TIC pueden generar un impacto positivo en salud pública.