Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica es una de las problemáticas ambientales más importantes a nivel mundial, dado que cerca del 90 % de las personas respiran aire con niveles de contaminación por encima de los límites internacionales sugeridos. La contaminación atmosférica, tanto en interiores como en exteriores, genera al año 7 millones de muertes tempranas, de las cuales, aproximadamente 4,2 millones son debidas a mala calidad de aire en exteriores, lo que deriva en accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias o enfermedades respiratorias agudas [1].

De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud y del Observatorio Nacional de Salud, en el país se registran más de 15 mil muertes anuales debido a la exposición a ambientes con aire de mala calidad, y las afecciones relatadas con mayor nivel de mortalidad son la enfermedad pulmonar obstructiva (17,6 %) y la enfermedad isquémica del corazón (13,9 %) [2].

Dentro de los contaminantes atmosféricos que generan mayor impacto a la salud se encuentra el material particulado, siendo el PM2.5 el que cobra gran importancia respecto al daño a la salud humana y su contribución al cambio climático [3]. Es por esto que es necesario comprender su comportamiento y distribución, considerando su relación con las variables meteorológicas que juegan un papel fundamental de transporte y dispersión.

Herramientas estadísticas como las redes neuronales y los modelos de regresión pueden ayudar a comprender la relación específica existente entre el comportamiento de PM2.5 y las variables meteorológicas, permitiendo generar un pronóstico de la probabilidad de incumplimiento en los niveles máximos de contaminante. Es por esto que el objetivo de esta investigación es generar una herramienta para el pronóstico del cumplimiento de los niveles de PM2.5, según los estándares establecidos por la OMS (2021), la cual ayudará a la gestión del recurso atmosférico en la ciudad de Barranquilla.

Es así como por medio de la entidad Barran-quilla Verde se han realizado estudios del comportamiento de los contaminantes PM10 y PM2.5, evidenciando en el primer semestre del 2021 un comportamiento homogéneo entre ambos, con medias por debajo de los límites establecidos. Cabe aclarar que durante los meses de abril y junio se registraron picos en el contaminante PM10 en las estaciones Escuela de Policía y Unidad Móvil, si bien las concentraciones disminuyeron considerablemente durante las siguientes semanas [4].

A su vez, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) realiza anualmente un informe del estado de la calidad del aire en Colombia, dadas las concentraciones de PM10 y PM2.5 reportadas por las once estaciones de monitoreo administradas y operadas por la autoridad ambiental en Bogotá, según el cual se ha podido evidenciar que en los meses más secos de la ciudad de Barranquilla (noviembre y febrero) se presentaron las concentraciones más altas de los contaminantes criterio, muy seguramente debido a las bajas temperaturas que ocurren en horas de la noche, las cuales dificultan el ascenso y la dispersión de los mismos [5].

El interés por el estudio del comportamiento del material particulado en la ciudad de Barranquilla ha tenido un incremento en los últimos años, gracias a la disponibilidad de información [6-9]. No obstante, los artículos publicados sobre material particulado en la ciudad no han explorado el desarrollo de herramientas que intenten pronosticar comportamientos futuros de PM2.5, analizando el efecto de las variables meteorológicas sobre este contaminante, como una ayuda para el desarrollo de políticas públicas asociadas a la gestión de la calidad del aire.

Materiales y métodos

Para el logro de los objetivos del presente estudio se tomaron las bases de datos generadas por la red de monitoreo de la calidad del aire y manejadas por Barranquilla Verde, la autoridad ambiental de la ciudad. Los años analizados fueron 2018 y 2019, para evitar el sesgo relacionado con la afectación que generó la pandemia sobre el comportamiento del PM2.5, además de que se tomaron registros de los parámetros meteorológicos: dirección del viento, temperatura, velocidad del viento, humedad, presión atmosférica, radiación solar y precipitación, así como del mes, el día y la hora, esto último con el propósito de representar las fluctuaciones de las actividades económicas que generan emisiones atmosféricas e impactan en la concentración del PM2.5, conformando finalmente una matriz con 17 521 filas de información. Por último, en la base de datos se generó una nueva variable de naturaleza dicotómica, para determinar si la concentración promedio del contaminante a lo largo de 24 horas superaba o no el límite máximo sugerido por la OMS.

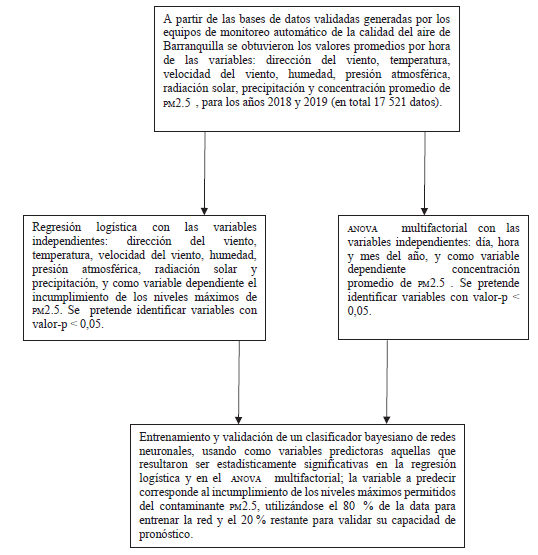

Para identificar el efecto de los parámetros meteorológicos mencionados en la concentración del PM2.5 se utilizó un modelo de regresión logística, en el que los mismos fueron tomados como variables independientes, y como variable dependiente se estableció el incumplimiento de la concentración máxima de PM2.5, según la OMS. El modelo de regresión logística es útil para determinar si existe alguna relación estadísticamente significativa entre una o más variables cuantitativas o cualitativas, con respecto a una variable cualitativa dicotómica que representa la presencia o ausencia del fenómeno estudiado [10]. Por tanto, es adecuado para identificar con claridad la influencia de las variables meteorológicas en el incumplimiento de los niveles máximos de PM2.5 en la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con los parámetros sugeridos de la OMS. Para estudiar el efecto de las variables temporales: día de la semana, mes del año y hora del día, se aplicó un ANOVA (análisis de varianza) multifactorial, el cual permite evidenciar si hay diferencias en la concentración promedio del contaminante según el momento. El propósito de incluir estos factores es poder caracterizar el comportamiento de los ciclos productivos y comerciales, de manera que el modelo final resultante cuente con un número de variables suficientes que garanticen un pronóstico con un aceptable nivel de confiabilidad.

Como fase final del apartado estadístico se entrenó un clasificador bayesiano de redes neuronales, utilizando como parámetros de entrada las variables que resultaron estadísticamente significativas tanto en el modelo logístico como en el ANOVA. El propósito de la red neuronal es predecir con un buen nivel de exactitud el incumplimiento de la concentración máxima del PM2.5 (según la OMS), para probar que se puede construir una herramienta de pronóstico con variables que sean factibles de establecer (día, hora y mes) y de pronosticar (meteorológicas), de forma que la administración pública local pueda contar con información que le permita actuar de manera preventiva y establecer posibles contingencias por mala calidad del aire en la ciudad. Cabe destacar que la red fue entrenada con el 80 % de la información recopilada en las bases de datos, mientras que el 20 % restante de los datos se usó para validar la red y medir su capacidad de predicción. Los resultados del desempeño de la red, tanto en su fase de entrenamiento como en la fase de validación, se presentaron en la forma de matrices de confusión.

Por otro lado, se estableció la influencia de la hora de la medición, así como del día de la semana y el mes del año en el comportamiento de los contaminantes atmosféricos en estudio, por medio de un ANOVA multifactorial, en el cual se analizaron las interacciones de segundo orden para determinar si la interacción hora/día, hora/mes y día/mes ejercía alguna influencia significativa en el comportamiento del PM2.5. En este caso, el ANOVA multifactorial es una herramienta estadística adecuada que permite explicar la posible relación estadística entre variables cualitativas (hora, día y mes) con variables cuantitativas de interés (concentración de los contaminantes) [11].

En la figura 1 se puede visualizar la metodología estadística, haciendo especial énfasis tanto en las técnicas de inferencia estadística, como modelo de regresión logística y el ANOVA multifactorial, como en la herramienta de machine learning, en este caso la red neuronal:

Fuente. elaboración propia.

Figura 1 Desglose de la metodología estadística aplicada en la investigación

Como propósito principal del artículo y aporte tanto al campo ingenieril como a la gestión público/ administrativa, se pretende mostrar el uso concatenado de modelos estadísticos multivariados, técnicas de inferencia estadística y técnicas propias de la inteligencia artificial. En este caso, a través de un modelo multivariado de regresión logística y ANOVA multifactorial, se escogieron las variables que resultaran ser estadísticamente significativas en el comportamiento del PM2.5, las cuales posteriormente se usaron para el entrenamiento de un clasificador bayesiano de redes neuronales que permitiese pronosticar cuándo se superan los límites máximos sugeridos por la oMs en la concentración promedio de PM2.5, convirtiendo así al presente artículo en una guía teórico/practica que pudiera ser replicada por autoridades ambientales territoriales y otros tomadores de decisión para la programación de acciones de contingencia ante futuras emergencias por mala calidad del aire, así como para el diseño de sistemas de alertas temprana para la calidad del aire en las ciudades.

Resultados y discusión

Una vez aplicado el modelo de regresión logística, las variables que resultaron ser estadísticamente significativas con respecto al incumplimiento del nivel máximo de concentración de PM2.5 fueron: dirección del viento, temperatura, humedad, presión, radiación solar y precipitación (todas con valor-p de 0,0).

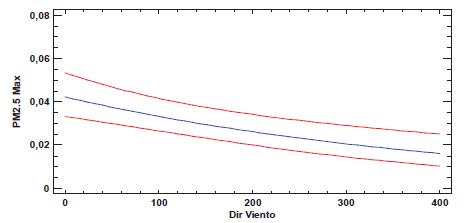

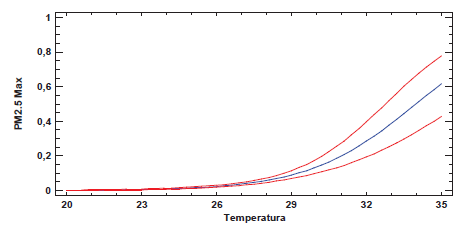

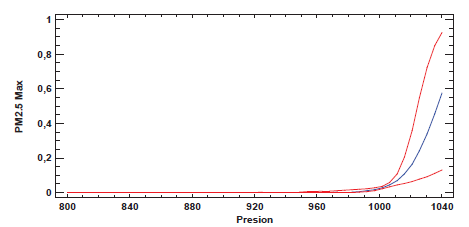

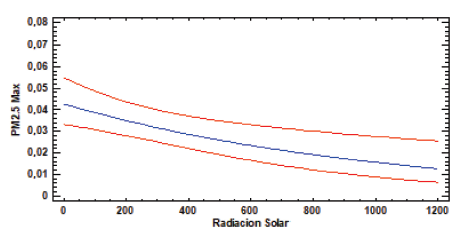

La velocidad del viento presentó un valor-p mayor que 0,05 (0,1110), por tanto, no tiene una influencia significativa en la probabilidad de incumplimiento de los límites de la OMS. Para analizar la influencia de cada variable atmosférica, se presentan los gráficos del modelo logístico, donde se puede ver la variación en la probabilidad de incumplimiento con intervalos del 95 % de confianza:

A partir de la figura 2, que relaciona la dirección del viento con el incumplimiento del nivel máximo permitido de PM2.5, puede concluirse que la probabilidad más alta de incumplir los niveles de contaminación se encuentra cuando la dirección del viento se ubica entre los 0 ° y los 90 °, es decir, hacia el noreste, indicando esto que posiblemente la contaminación proveniente desde el interior del país sea uno de los principales generadores de incremento de PM 2.5 en Barranquilla.

Con respecto a la figura 3, que relaciona temperatura y el incumplimiento del nivel máximo permitido de PM2.5, podemos evidenciar que temperaturas mayores a los 30 °C están asociadas a mayor probabilidad de incumplimiento.

La figura 4 relaciona la probabilidad de incumplimiento del nivel máximo permitido de incumplimiento y el porcentaje de humedad, PM2.5 cuando el porcentaje de humedad está por evidenciando un incremento en los niveles de encima del 86 %.

En la figura 5 se puede evidenciar el efecto de la presión atmosférica sobre el comportamiento de PM 2.5, encontrándose que a partir de los 1000 mm Hg se incrementa la probabilidad de incumplimiento de los niveles máximos establecidos por la OMS.

La figura 6 muestra un comportamiento inverso, por lo que, a mayor radiación, menor probabilidad de incumplir los niveles máximos de pm2.5, aunque las probabilidades iniciales son igualmente bajas.

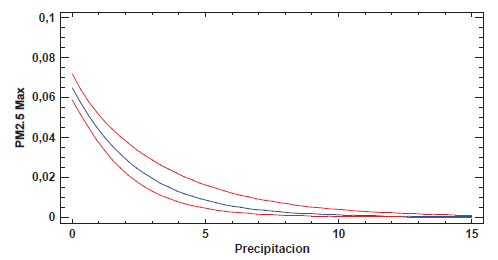

Por último, la figura 7 señala también un comportamiento inverso para el nivel de precipitación, por lo que a mayor precipitación menor probabilidad de incumplir con la concentración máxima de contaminante. Esto podría atribuirse a que en épocas de lluvia no es frecuente la ocurrencia de quemas en zonas aledañas a la ciudad, que son las que incrementan los niveles de concentración de PM 2.5 en el medio ambiente.

A través de ANOVA multivariado se estudió la influencia del mes, el día y la hora en la concentración promedio de PM2.5, obteniéndose que las variables mes (valor-p de 0,0), día (valor-p de 0,0126), hora (valor-p de 0,0) fueron estadísticamente significativas, así como las interacciones de mes y día (valor-p de 0,0), y de mes y hora (valor-p de 0,0), a diferencia de la interacción de día y hora (valor-p de 0,9902), que no fue significativa.

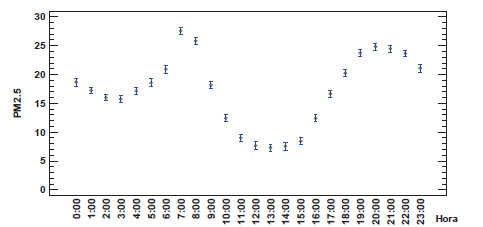

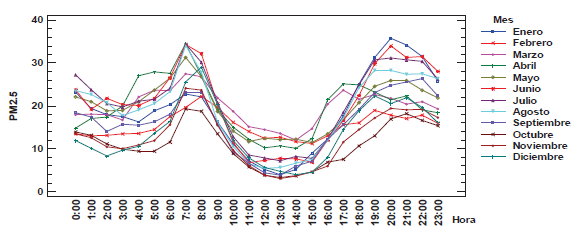

La figura 8 representa la prueba lsd de Fisher para hora, evidenciándose dos picos a lo largo del día con mayor concentración de pm2.5, entre las 7:00 y las 8:00 a.m., y entre las 7:00 y las 10:00 p.m.; en cambio, los niveles más bajos de concentración de pm2.5 ocurren entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., lo cual se puede relacionar con las horas pico del tráfico, cuando hay más afluencia de vehículos en la ciudad.

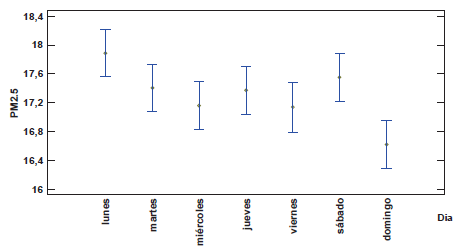

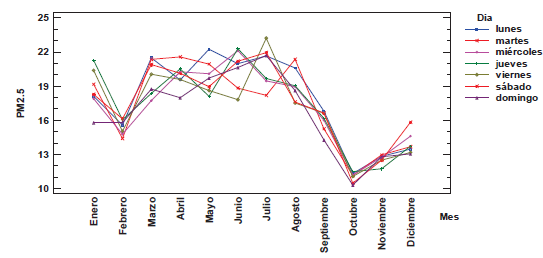

En la figura 9, se puede observar con respecto al día de la semana que no se evidencian diferencias significativas de martes a sábado, en marcado contraste con los lunes y los domingos, días de inicio y finalización de las jornadas laborales y de estudio de la mayoría de los habitantes.

La figura 10 representa la prueba LSD de Fisher para mes del año, pudiéndose evidenciar que los meses con mayor concentración promedio de PM2.5 son junio y julio, lo cual se encuentra asociado a la preparación de las tierras para cultivo en la Vía Parque Isla de Salamanca, cuando se hacen quemas no controladas que impactan la calidad del aire en la ciudad. En cambio, el mes con más baja concentración en el año de 2019 fue octubre, que corresponde al periodo de lluvias, las cuales provocan un lavado en la atmósfera que disminuye los niveles de material particulado.

Sobre la interacción de la hora y el mes, la figura 11 arrojó que en las horas de la mañana (entre 7:00 y 8:00 a.m.) es más alta la concentración de PM2.5 para los meses de abril, junio, julio y agosto en comparación con el resto del año, coincidiendo con las condiciones meteorológicas que contribuyen al incremento de la concentración del contaminante.

Fuente: elaboración propia.

Figura 11 Gráfico de interacción entre hora y mes con respecto a la concentración promedio de PM2.5

Por último, el gráfico 12 representa la relación del mes y del día del año, pudiéndose evidenciar que el periodo en el que existe una mayor afectación sobre la concentración del día corresponde a los meses entre marzo y agosto. También se puede resaltar cómo en los viernes del mes de julio se obtiene la mayor concentración promedio de PM2.5, contrario a los viernes en junio, cuando se logra una de las concentraciones promedio más bajas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 12 Gráfico de interacción entre día y mes con respecto a la concentración promedio de PM2.5

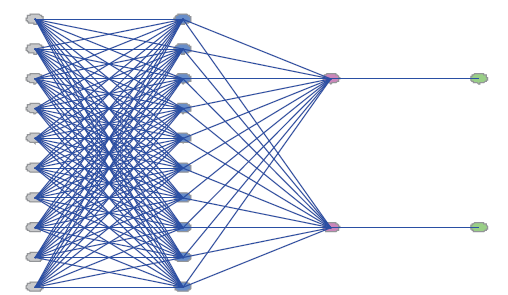

Posteriormente, se generó un clasificador bayesiano de redes neuronales para medir la capacidad de las variables en estudio a la hora de predecir el incumplimiento del nivel máximo de concentración permitido para PM2.5 según la OMS. Vale la pena aclarar que, según la normativa nacional contemplada en la Resolución 2254 de 2017, nunca ocurrió un incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica en la ciudad de Barranquilla, motivo por el cual el análisis se realizó conforme a los valores establecidos por la OMS. Para la construcción de la red neuronal, se decidió trabajar con una versión más reducida de la base de datos, debido a que solo el 7 % de los datos registrados para PM2.5 presentó incumplimiento del nivel máximo de concentración, lo cual generaba que la capacidad de predecir un incumplimiento en la concentración promedio de media móvil por parte de la red no fuera muy alta, debido al desbalanceo de la base de datos. Por tanto, se generó una nueva base de datos con 5378 filas de información, donde el 18 % correspondió a datos de incumplimiento en el nivel máximo de PM2.5. Esto permitió entrenar una red con mejores resultados en su capacidad de predicción del incumplimiento del nivel máximo, como puede verse a continuación.

La red neuronal generada presentó buenos resultados en su capacidad de predicción, dado que en el set de entrenamiento se logró un 74,10 % de casos correctamente clasificados, mientras que en el set de validación esta cifra se incrementó hasta un 78,20 %, siendo notable también que la capacidad de predecir un incumplimiento de la concentración máxima de PM2.5 fuese del 80,77 % (ver tabla 2), lo cual permite concluir que con una información confiable de los valores en las variables meteorológicas, sumado al día de la semana, el mes y la hora del día, se puede obtener un pronóstico con buen nivel de confiabilidad sobre el incumplimiento del nivel máximo de concentración para PM2.5 conforme a los límites de la OMS de 5 µg/m3.

Tabla 1 Set de entrenamiento

| ¿Supera el nivel máximo de PM2.5? (real) | No. de casos | ¿Supera el nivel máximo de PM2.5? (proyectado) | |

|---|---|---|---|

| No | Sí | ||

| No | 767 | 559 (73 %) | 208 (27 %) |

| Sí | 430 | 102 (24 %) | 328 (76 %) |

| Porcentaje de casos correctamente clasificados: 74,10 % | |||

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Set de validación

| ¿Supera el nivel máximo de PM2.5? (real) | No. de casos | ¿Supera el nivel máximo de PM2.5? (proyectado) | |

|---|---|---|---|

| No | Sí | ||

| No | 185 | 142 (77 %) | 43 (23 %) |

| Sí | 104 | 20 (19 %) | 84 (81 %) |

| Porcentaje de casos correctamente clasificados: 78,20 % | |||

Fuente: elaboración propia.

La figura 13 describe la estructura de la red neuronal entrenada con el propósito de predecir el incumplimiento de los niveles máximos de PM2.5.

Conclusiones

Los resultados de la investigación permitieron establecer relaciones estadísticamente significativas entre la concentración de PM2.5 frente al mes, el día de la semana y la hora del día, encontrándose que los meses de mayor concentración fueron junio y julio, debido a la época seca y las quemas para la preparación de terrenos en el Parque Natural Isla de Salamanca que está al frente de la ciudad, alterando de este modo la calidad del aire. La relación frente al día de la semana demostró que los lunes presentaron una mayor concentración asociada al inicio de actividades y el incremento de la movilidad en la ciudad, lo cual a su vez se confirmó a través del relacionamiento con la hora del día, que mostró un comportamiento acorde a la actividad socioeconómica de la ciudad, en el que las horas pico de 7:00-10:00 a.m. y de 7:00-9:00 p.m. registraron la mayor concentración de PM2.5. En relación con las variables meteorológicas, se evidenció una relación estadísticamente significativa de la concentración de PM2.5 con la temperatura, la dirección del viento, la presión atmosférica, la humedad, la radiación solar y la precipitación, lo cual con ayuda de las variables de tiempo ayudó a desarrollar un modelo de pronóstico basado en redes neuronales, que permitiría establecer cuando el contaminante no cumple con los límites sugeridos por la OMS en la ciudad de Barranquilla. Por ello, esta investigación sirve como prueba de una herramienta de pronóstico necesaria para la gestión de la calidad del aire en Barranquilla y establece una metodología de análisis del comportamiento de la contaminación del aire para otras ciudades.

Cabe destacar que este estudio corresponde a un primer ejercicio sobre elaboración y construcción de un modelo de pronóstico del incumplimiento en los niveles máximos de PM2.5, y describe de buena manera las relaciones y los comportamientos de las variables en los años 2018 y 2019, siendo esto una limitante si se desea aplicar hoy día en el año 2023, debido a que pueden presentarse fluctuaciones en la naturaleza de las relaciones estadísticas encontradas. Por tal motivo, se recomienda seguir entrenando la red con más datos a medida que el sistema de monitoreo de la calidad del aire genere más lecturas, de modo que sea posible no solo sostener sino incrementar la capacidad de pronóstico de la red.