Introducción

La depresión es una dolencia habitual en todo el mundo, y se estima que aqueja aproximadamente a 280 millones de sujetos. Puede volverse una preocupación de salud severa, sobre todo cuando es de extensa permanencia e intensidad de moderada a severa, y puede ocasionar gran padecimiento y alterar las actividades en el trabajo, colegio y parentales 1.

En el Perú existían 4 140 000 adultos mayores, de 60 a más años, que representaban el 12.7 °% de la población total al 2020. Del total de la población de adultos mayores, el 52.4 °% eran mujeres, y el 47.6 °%, hombres. Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de los primeros tres meses del 2020 señalaron que el 77.9 °% de los ancianos del país padecían de dificultades crónicas de salud, por ejemplo, artrosis, tensión arterial, asma, reumatismo, hiperglucemia, tuberculosis, colesterina, entre otros 2.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la vejez se define como aquella etapa de la vida de una persona de 60 años a más, cuyas características se aúnan desde una mirada biológica, social y psicológica, que van desde experiencias, pasando por circunstancias, hasta los medios social y parental, abordadas a lo largo de toda su existencia 3.

En México, la depresión es una alteración presente en la población de adultos mayores. Más de la mitad de una muestra analizada tiene índices de depresión moderada y casi el 10 °% tiene depresión severa. Existe una relación de los factores biopsicosociales con la depresión en las personas de 60 años a más de edad. Dentro de los factores biológicos se halló asociación de la depresión con las variables edad, sexo y enfermedades, y el factor psicológico con las variables temor a enfermarse y fallecer, actividades con dificultad y aislamiento. La presencia de enfermedades es un factor importante, ya que las enfermedades crónico-degenerativas, debido a sus complicaciones, generan estrés y ansiedad en quienes la padecen. En el estudio de Regalado Avendaño et al. se encontraron que la hipertensión arterial con la diabetes mellitus y la hipertensión fueron las que tuvieron mayor prevalencia 4.

Por otro lado, en China se encontraron factores demográficos (hombres, menor educación y desempleo), sociales (vivir solo, poco apoyo social, sin actividad social) y de salud (limitaciones instrumentales, mala función física, dolor que limita la función, enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, falta de calidad de sueño, salud autoevaluada deficiente), asociados con la depresión en adultos mayores 5.

También existe asociación de las características de la personalidad con el estado mental y los síntomas motivacionales de la depresión en la vejez. La falta de capacidad de la personalidad para diferenciar entre depresión melancólica y atípica parece explicarse en gran medida por la gravedad de los síntomas depresivos 6. Los indicadores de estilo de vida, el índice de estilo de vida compuesto no se asocia con la depresión en adultos mayores 7.

La depresión en los adultos mayores se asocia con el estado de salud física y existe una brecha importante que no se está atendiendo en su tratamiento, y ello es alarmante 8. De ahí que el yoga consciente pueda ser una intervención aceptable/útil para adultos mayores con depresión, pero se requieren estudios futuros para establecer su viabilidad y eficacia potencial 9.

La disminución de la voluntad de vivir predice los síntomas depresivos, lo que sugiere que la disminución de voluntad de vivir contribuye y conduce a la depresión en el presente y en el futuro 10. Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue identificar los factores de riesgo sociodemográficos asociados con la depresión en adultos mayores en el Perú.

Materiales y métodos

Se utilizó una investigación no experimental, transaccional, de carácter descriptivo y correlacional 11-13.

Participantes/muestra

Para la investigación se incluyeron adultos mayores, residentes habituales de viviendas particulares en áreas urbanas y rurales del Perú. La Encuesta Demográfica y de Salud (endes) del 2019 utilizó el método de recolección de la información de la entrevista directa.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (inei) indica que la muestra de la endes 2019 forma parte de una muestra maestra (2018-2019), bietápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada e independiente por departamentos y por área rural y urbana. El criterio de selección fue que la persona fuera miembro del hogar y residente en este, y que además hubiera pernoctado en la vivienda la noche anterior a la aplicación de la entrevista.

Instrumento

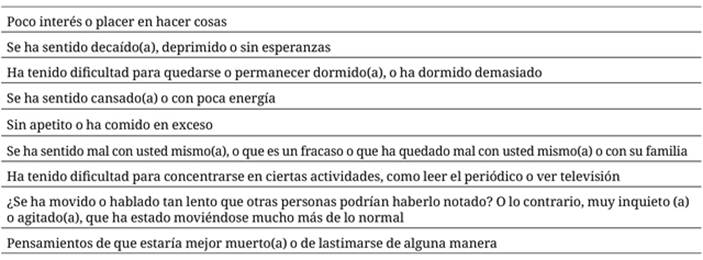

Se utilizó el cuestionario Patient Healtth Questionnarie (phq-9) de nueve preguntas. El propósito de este instrumento es identificar los trastornos depresivos; además, define la severidad de dicho cuadro 14-19: depresión leve (5-9 puntos), depresión moderada (10-14 puntos), depresión moderadamente severa (15-19 puntos) y depresión severa (20-27 puntos) y define el seguimiento del tratamiento en los trastornos depresivos 20. Se compone de nueve ítems (tabla 1).

En el Perú ya ha sido validado el cuestionario phq-9, y la fiabilidad de sus puntuaciones fue alta, con un coeficiente de consistencia interna del alfa de Cronbach de 0.870 y un coeficiente omega de 0.873. Además, se ha reportado un análisis confirmatorio según un factor con indicadores de ajuste adecuados para solución (Comparative Fit Index=0.94; Índice de Tucker-Lewis = 0.91) 21.

Aspectos éticos

Este estudio empleó una fuente secundaria, la endes 2019, publicada en la página web del inei. Por lo tanto, no fue necesario la aprobación de un comité de ética.

Procedimiento

Se descargó el archivo de datos de salud el módulo Encuesta de Salud, con código 414, de la página web del inei (https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/). Tales datos están almacenados con la extensión sav del programa estadístico spss, versión 23.

Consideramos la variable dependiente depresión, que se encuentra en la pregunta 700 del archivo de datos del módulo de Encuesta de Salud. El cuestionario phq-9 contiene nueve ítems, y el valor de cada ítem va de 0 a 3, donde 0 significa (ningún día), 1 (varios días), 2 (más de la mitad de los días), 3 (casi todos los días). Al sumar las puntuaciones de estos ítems, van de 0 a 27. Para la interpretación de los resultados, definimos la presencia de depresión con un puntaje final de cinco a más puntos.

Las variables consideradas en este estudio fueron: consumo problemático de alcohol, nivel de instrucción, discapacidad, diabetes, índice de riqueza, sexo, grupo etario, hábito de fumar, presión arterial, obesidad, tener pareja y lugar de residencia.

Así, se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo de las variables sociodemográficas y grado de depresión en los adultos mayores en estudio mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes. Luego, se realizó un análisis bivariado con algunas variables sociodemográficas y, finalmente, se hizo un análisis multivariado mediante el modelo de regresión logística.

Resultados

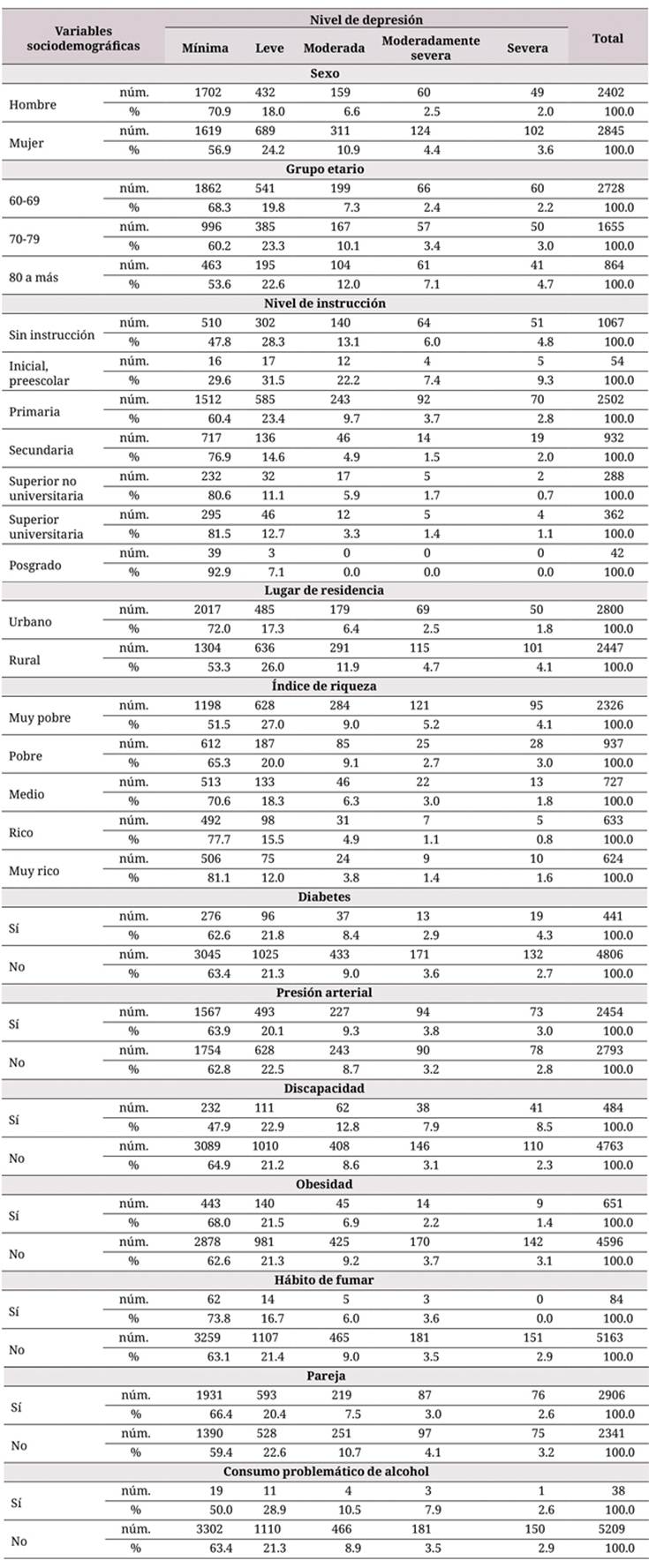

Se observó que un mayor porcentaje de mujeres presenta depresión de leve a moderada en relación con los adultos mayores de sexo masculino. En cuanto a la depresión moderadamente severa a severa, fue más frecuente en las mujeres (tabla 2).

Se mostró la depresión por grupo etario. Se observó que más del 20 °% de los adultos mayores con mayor edad son más propensos a tener mayor depresión (moderada, moderadamente severa y severa) en comparación con los adultos mayores con menor edad (véase tabla 2).

Se percibió que el 38.9 °% de los adultos mayores con un nivel de instrucción inicial o preeescolar padecen de depresión modera, moderadamente severa y severa; mientras que el 23.9 °% sin ningún nivel de instrucción tienen estos tipos de depresión. También el 16.2 °% de aquellos con instrucción primaria padece estos tipos de depresión. El 20.7 °% de los adultos mayores que viven en residencias rurales tienen niveles de depresión de moderada, moderadamente severa a severa; mientras que el 10.7 °% que reside en la zona urbana padecen estos tipos de niveles de depresión (véase tabla 2).

También el 33.1 °% de los adultos mayores pobres o muy pobres padecen depresión moderada, moderadamente severa y severa; mientras que el 13.6 °% de los ricos o muy ricos tienen estos tipos de niveles de depresión. Asimismo, no existe diferencia estadísticamente significativa entre adultos diabéticos y no diabéticos. Por otro lado, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores que padecen presión arterial y los que no la padecen, con respecto a estos tipos de depresión. Cerca del 30 °% de los adultos mayores con alguna discapacidad están en depresión moderada, moderadamente severa a severa. Los adultos mayores con discapacidad son más proclives a sufrir depresión.

Aquellos que no padecen de obesidad son más propensos a padecer depresión de moderada, moderadamente severa a severa (16.1 °%); en tanto que el 10.5 °% que padece obesidad tienen estos niveles de depresión. Además, se puede afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los que fuman y no fuman con respecto a la depresión moderada, moderadamente severa a severa (véase tabla 2).

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los adultos con pareja y los sin pareja respecto a la depresión moderada, moderadamente severa y severa. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores que padecen consumo problemático de alcohol en la depresión de moderada, moderadamente severa a severa, con aquellos que no consumen alcohol.

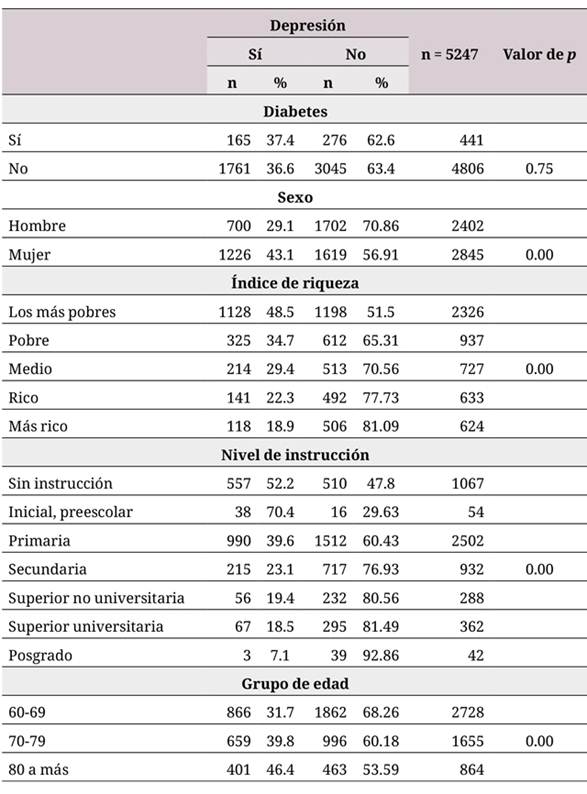

A continuación, se realizó un análisis bivariado con algunas variables sociodemográficas y la presencia de la depresión en el adulto mayor. Esta última es similar en adultos que padecen diabetes con aquellos que no la padecen; la diferencia no fue estadísticamente significativa, p > 0.05 (tabla 3). La depresión afectó más a las mujeres que a los adultos mayores hombres (43.1 °% vs. 29.1 °%), diferencia que fue estadísticamente significativa, p < 0.05 (tabla 3).

Por otro lado, los más pobres y pobres son los más afectados con la presencia de depresión que los más ricos y ricos, diferencia que fue estadísticamente significativa (p < 0.05). Respecto al nivel de instrucción, aquellos con instrucción inicial prescolar son los más afectados con la presencia de depresión, en comparación con aquellos con educación secundaria a más. La depresión en adultos mayores disminuye a medida que aumenta el nivel de instrucción, lo cual fue estadísticamente significativo (p < 0.05). El grupo etario más afectado por la depresión correspondió a los adultos mayores con 80 años a más. La depresión en adultos mayores aumenta a medida que se incrementa la edad, lo cual fue estadísticamente significativo (p < 0.05) (véase tabla 3).

Luego se utilizó el modelo de regresión logística binaria para determinar las variables significativas en la depresión del adulto mayor. También se presentaron los odds ratio (or) e intervalos de confianza al 95 %, que nos proporciona el programa estadístico spss versión 23. Según Cerda et al. 22, se justifica utilizar el or, en lugar de razones de prevalencia, cuando se usa el modelo de regresión logística como estrategia estadística para reducir el sesgo de confusión.

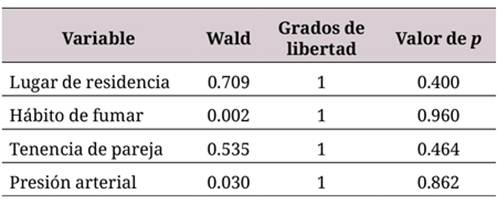

Los resultados de la tabla 4 mostraron que las variables significativas en la depresión en el adulto mayor son: diabetes, sexo, índice de riqueza, nivel de instrucción y grupo etario, a un nivel de significancia del 5 %. Por otro lado, en la tabla 5 se observó que las variables sin significancia en la depresión del adulto mayor son: lugar de residencia, hábito de fumar, tenencia de pareja y presión arterial (p > 0.05).

Tabla 4 Modelo de regresión logística estimado con las variables significativas de la depresión en el adulto mayor

a El patrón de referencia es: mujer; ba El patrón de referencia es: muy rico; c El patrón de referencia es: sin instrucción; d El patrón de referencia es: 80 a más años.

En un intento de reflejar ciertos patrones, se verifica que los adultos mayores que manifiestan un índice de riqueza muy pobre tienen 3.015 veces más posibilidades de padecer depresión, en comparación con los adultos mayores con un índice de riqueza muy rico (OR = 3.015; IC 95 %: 2.325-3.910) (tabla 4). En los adultos mayores con un nivel de instrucción inicial o preeescolar hay 2.449 más posibilidades de tener depresión, en comparación con los adultos mayores sin instrucción (or=2.449; IC 95 % 1.335-4.496). Por otro lado, del nivel primaria a más se considera un factor de protección contra la depresión (tabla 4).

Los adultos mayores que expresan padecer diabetes tienen 1.459 veces más posibilidades de tener depresión, en comparación con aquellos sin esta enfermedad (or = 1.459; IC 95 °%: 1.175-1.811). Por otro lado, el sexo (or = 0.560; IC 95 %: 0.491-0.638) y el grupo etario (or = 0.813; IC95 °%: 0.683-0.967) de los adultos mayores son factores de protección contra la depresión en los adultos mayores (tabla 5).

Discusión

Los resultados descriptivos nos indican que la mayor parte de los adultos mayores de sexo femenino presentan depresión de leve a moderada, en comparación con los adultos de sexo masculino. En cuanto a la depresión moderadamente severa a severa, un mayor porcentaje de mujeres tuvieron más estos tipos de depresión. El sexo femenino es un factor de protección.

Otros estudios coinciden en que en las mujeres hay mayor prevalencia de depresión que los hombres 23-26. Además, los resultados estadísticos en este estudio indican que las variables significativas para la depresión en adultos mayores son: diabetes, sexo, índice de riqueza, nivel de instrucción y grupo etario. Esto concuerda con otras investigaciones, cuyos hallazgos indican asociaciones (depresión-diabetes e hipertensión arterial). Esto implica la necesidad de aplicar programas exhaustivos de mejoramiento en la salud mental del adulto mayor en la salud pública 4,5,8. Con respecto al nivel de educación, el nivel primario a más es un factor de protección contra la depresión. Este resultado coincide con otras investigaciones 27,28.

Otros estudios también concuerdan en que la depresión en los adultos mayores está asociada con ciertos factores económicos y sociodemográficos, donde los adultos mayores tienen una relación significativa con el apoyo social percibido 29. Además, es cierto lo afirmado por Ortiz et al., respecto a que los factores de riesgo asociados con la depresión en adultos mayores son la ocupación, el sentirse solo, el sentirse infeliz, la mala autopercepción de salud, los antecedentes personales de depresión y la presencia de enfermedades que los limitan físicamente 23.

Por otro lado, no tener educación, no tener acceso a ingresos independientes, experimentar discapacidad y comorbilidad se asociaron con mayores probabilidades de depresión en la edad adulta 30,31. En la vejez, por lo general, algunos hijos se hacen los desentendidos para atender a sus padres, pues como tienen una familia que mantener, tal vez no les alcance la economía para ayudarlos, sobre todo si no cuentan con una jubilación que los ampare económicamente. Esta situación aumenta la depresión en las personas adultas mayores. La familia debería velar por los padres, en especial si tienen una dolencia y no pueden valerse por sí mismos. Un rol significativo debería tener el Gobierno y el Ministerio de Salud. Si bien es cierto que en el Perú todas las personas que están en condiciones de pobreza tienen acceso al Sistema Integral de Salud, los adultos mayores deberían acceder a este servicio de salud, especialmente aquellos sin una jubilación.

Este estudio cuenta con algunas limitaciones que es preciso señalar. La más importante es que no se consideran algunas comorbilidades no evaluadas, por ejemplo, hipotiroidismo, cardiopatía isquémica, enfermedad ácido-péptica, neoplasias, síndrome de caídas, síndrome de fragilidad, incontinencia urinaria, falla renal, entre otras.

Otra limitación es que la endes utilizó el cuestionario de phq-9, tal vez porque tiene solo nueve preguntas relacionadas con la depresión, pero en la práctica clínica no se estila utilizar esta escala con adultos mayores.

En conclusión, la presente investigación consiguió identificar que la depresión está asociada con factores sociales (nivel de instrucción, diabetes e índice de riqueza) y con factores demográficos (sexo y grupo etario), relacionados con la depresión en personas de 60 años a más de edad en el Perú. Se sugiere aplicar el modelo planteado en el presente estudio para todos los departamentos del país.