Introducción

El papel de las ciudades en la gobernanza climática es fundamental, ya que más de la mitad de la población mundial vive en ellas, son las responsables de consumir cerca de 80% de la energía mundial, mientras producen más de 60% de las emisiones globales. Del mismo modo, las ciudades son fundamentales en la implementación efectiva de respuestas de mitigación al cambio climático, dada su concentración de población y capacidad para transformar o diseñar infraestructura (Hincapié, 2022a, p. 13; ONU-Habitat, 2020). América Latina enfrenta serios desafíos en la implementación de medidas de sustentabilidad urbana como respuesta al cambio climático. Estas medidas incluyen transformaciones en muy diversos ámbitos como el hábitat, la movilidad, las áreas naturales protegidas, entre muchas otras (Hincapié, 2022b; PNUMA, 2021).

Algunas investigaciones se han venido preguntando por los procesos de gobernanza y justicia climática en el diseño e implementación de las políticas de adaptación urbana que garanticen la incorporación de medidas redistributivas y contribuyan al cierre de brechas de desigualdades históricas (Long y Rice, 2020; Meerow, 2017; Robin y Castán, 2020). Algunas pocas investigaciones de casos particulares y comparados han puesto el foco en las propuestas interseccionales implementadas como alternativa frente a esquemas de intervención tecnocráticos-elitistas que buscan crear espacios de gobernanza y justicia climática urbana a poblaciones marginadas históricamente por formas de discriminación sexuales, raciales y socioeconómicos (Amorin-Maia, Anguelovski, Chue y Connolly, 2022; Anguelovski et al., 2020; Chu, Anguelovski y Roberts, 2017; Shi et al., 2016).

El 17 de marzo de 2022, la región del lago de Texcoco en la Zona Metropolitana de Ciudad de México fue declarada Área Natural Protegida (ANP) con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales (Decreto Oficial de la Federación 22/03/2022). En esta ANP se está implementando el megaproyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, el cual cubre un área 36 veces mayor al Central Park, Nueva York, Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los parques urbanos más grandes del mundo y en el que se pretende recuperar más de 12 000 hectáreas de terrenos durante 8 años. La implementación del megaproyecto ecológico es un significativo laboratorio de investigación sobre gobernanza climática urbana.

Este artículo analiza el proceso del lago de Texcoco como un caso paradigmático de gobernanza y justicia climática, envuelto en un conflicto socioambiental de más de veinte años hasta llegar a la declaración de ANP. En su trayectoria, este proceso ha estado cruzado por dinámicas que incluyen resistencias a megaproyectos urbanos, la defensa de la tierra y la vida ejidal en entornos urbanos, demandas por el derecho a la ciudad sustentable, derechos humanos y derechos de las mujeres, denuncias por violencia estatal, tortura sexual e impunidad, entre otros.

Pocos casos concentran tal diversidad de actores y lenguajes de valoración que terminaron desde diferentes agendas en convergencias de intereses, posicionando el debate sobre el lago de Texcoco en un conflicto de trascendencia nacional e internacional. Aunque muchos ecólogos, por décadas, recomendaron la restauración de este ecosistema, esto sólo fue posible cuando diversos agentes e intereses políticos, económicos, sociales y culturales confluyeron con sus diferentes visiones sobre el problema y modos de resolver el conflicto ecológico-distributivo.

A través del método secuencial comparado se identifican los actores, episodios, trayectorias, posicionamientos y estrategias de movilización. Este caso también envuelve una historia de violenta tortura sexual estatal contra mujeres que siguen esperando justicia y reparación, el cual se analiza a partir de los lentes del feminismo transnacional. Se explican los posicionamientos y estrategias de inclusión-exclusión de distintos intereses y lenguajes de valoración que llevaron a configurar el proceso del lago de Texcoco como un caso paradigmático de gobernanza y justicia climática urbana, el cual contribuye a la incorporación de medidas redistributivas, transformando históricas brechas de desigualdades y exclusión. Asimismo, este caso también revela la complejidad de los acuerdos sociales necesarios para una adaptación que incluya a las mujeres, proteja sus derechos, cierre la puerta a la impunidad y garantice una vida libre de violencias en la construcción de espacios urbanos sustentables.

1. Incorporando el feminismo a la gobernanza y justicia climática urbana

La gobernanza climática se pregunta por el papel de los actores en el diseño de medidas e implementación de acciones como respuesta al cambio climático. En América Latina, siendo la región más desigual del mundo, sus ciudades reflejan los problemas distributivos en el espacio y el acceso desigual a estándares de bienestar y sustentabilidad como áreas verdes, equipamiento, seguridad, movilidad, entre otros. Hasta ahora, la planificación de la adaptación de las ciudades al cambio climático se ha caracterizado por su enfoque tecnocrático. Investigaciones recientes han enfatizado en esquemas alternativos de participación y gobernanza que permitan construir posibilidades más allá de modelos excluyentes pensados por técnicos planificadores de la adaptación urbana al cambio climático (Long y Rice, 2020; Meerow, 2017; Robin y Castán, 2020).

Adicional al esquema participativo que garantice decisiones vinculantes y cuenten con el respaldo de la ciudadanía urbanita, la implementación de políticas basadas en procesos de gobernanza constituye una oportunidad para incorporar criterios de justicia climática urbana que contribuyan a la transformación de patrones de inequidad. Estos patrones históricos de exclusión refuerzan esquemas de vulnerabilidad al cambio climático en las ciudades y se concentran en poblaciones marginadas, principalmente respecto a parámetros socioeconómicos, sexuales y raciales, haciendo de la interseccionalidad un criterio fundamental para la gobernanza que aspire a incorporar elementos de justicia climática urbana (Amorin-Maia et al., 2022; Anguelovski et al., 2020; Chu, Anguelovski y Roberts, 2017; Shi et al., 2016).

En América Latina se han venido desarrollado investigaciones sobre gobernanza y justicia climática, feminista e interseccional que, en su mayoría, hace referencia a entornos rurales, de los que sobresalen aquellos estudios relacionados con prácticas extractivas y procesos de defensa territorial en el marco de lo que Maristella Svampa (2011) ha denominado como el «giro eco-territorial». Las discusiones sobre justicia climática encuentran sus raíces teórico-prácticas en los movimientos de justicia ambiental (Bullard, 1990; Martínez-Alier, 2005) y las miradas feministas interseccionales en procesos organizativos que denuncian «zonas de sacrificios», y que tejen redes de solidaridad para la protección de territorios (Bolados y Sánchez, 2017, Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017; Ulloa, 2016). La investigación sobre gobernanza climática urbana, feminista e interseccional está en proceso de construcción. La Red Mujer y Hábitat de América Latina ha avanzado en propuestas de políticas públicas para que las intervenciones en la adaptación climática contribuyan a crear entornos seguros para las mujeres que además favorezcan la movilidad y su autonomía (Monroy y Jaramillo, 2017).

Este artículo adopta el enfoque teórico de la ecología política feminista (Agarwal, 2004; Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari, 1997) y del feminismo transnacional que pone el foco en las prácticas que reproducen formas de opresión «múltiples, superpuestas y discretas» (Grewal y Kaplan, 1994, pp. 17-18), articulando líneas transversales para comprender las complejidades de las realidades contemporáneas (Alexander y Mohanty, 1997) en el contexto de cambio climático. La interseccionalidad remite a la identificación y análisis de diversas formas de desigualdades sociales y vulnerabilidades interconectadas que crean modos únicos de desventaja y opresión (Crenshaw, 1989; 1991; 2017). Considerando la importancia nodal de las estrategias de movilización sociolegal internacional para el caso particular, los feminismos transnacionales han resaltado los límites del Estado-nación en el contexto de globalización y el papel de las redes feministas transnacionales que «abogan por la participación y los derechos de las mujeres al mismo tiempo que se involucran de manera crítica con cuestiones políticas y legales con estados, organizaciones internacionales e instituciones de gobernanza global» (Moghadam, 2005).

Metodológicamente, se identifican patrones de eventos siguiendo el método secuencial comparado (Falleti y Mahoney, 2015; Fioretos, Falleti y Sheingate, 2016), los cuales fueron en los últimos veinte años, ubicando las coyunturas críticas y actores claves que permitieran trazar la trayectoria histórica del process tracing (Ostrom, 1990; 2005; Mahoney y Thelen, 2015). Esta secuencia de eventos permite trazar la trayectoria de este proceso y en su desenvolvimiento identificar episodios, actores claves, estrategias de movilización, posicionamientos y lenguajes de valoración que marcaron la pauta de las interacciones y coyunturas críticas.

2. Megaproyectos urbanos y resistencias comunitarias: detonantes del conflicto socioambiental

El 22 de octubre de 2001 en el diario oficial del Gobierno Federal de México se anunciaron diecinueve decretos expropiatorios firmados por el presidente Vicente Fox (2000-2006), los cuales, bajo el concepto de utilidad pública, expropiaban territorios ejidales de los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, pertenecientes a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El megaproyecto planeaba construirse en la cuenca del lago de Texcoco, la cual tiene una función regulatoria que impide inundaciones en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y también es el hogar de más de 250 aves y sedimentos lacustres únicos en el mundo (Conanp, 2021).

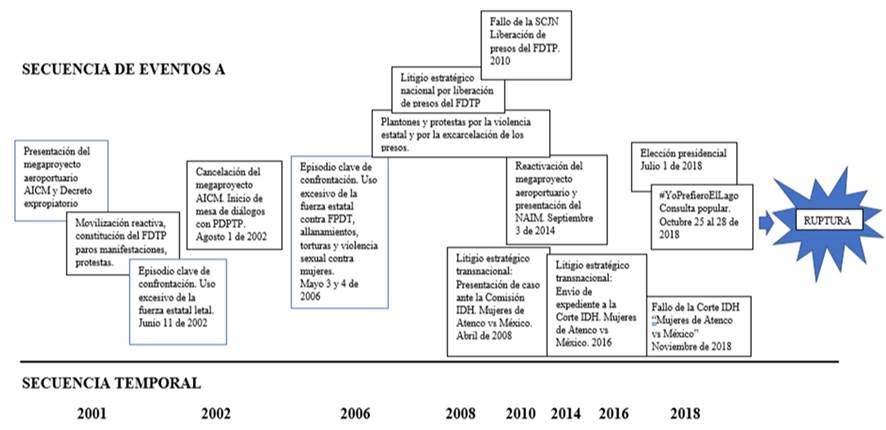

El anuncio del proyecto y los decretos expropiatorios se convirtieron en el episodio a partir del cual se desencadenó la secuencia de eventos A (véase Gráfica 1) con procesos de reacción-contrarreacción (Mahoney, 2000). Tanto el proyecto como los decretos fueron emitidos sin haber realizado ningún tipo de consulta a las comunidades afectadas directamente, las cuales no hicieron esperar su respuesta. Ejidatarios organizados, poderes locales, organizaciones sociales y comunidad en general afectada con los decretos expropiatorios y la decisión de imposición del megaproyecto llevaron a cabo protestas, paros, movilizaciones y bloqueos de vías, las cuales fueron masivas y sostenidas durante los meses siguientes, configurando el primer gran conflicto social del gobierno de la alternancia democrática (Ortega, 2005). Por otro lado, el Ayuntamiento de Texcoco -gobierno local- interpuso acciones jurídicas con una demanda sobre los Decretos del 22 de octubre de 2001, alegando inconstitucionalidad del Acto Ejecutivo (Ruiz de la Peña, 2003).

Los ejidatarios, en su proceso organizativo, constituyeron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) como referente político-organizativo. La capacidad de movilización de los ejidatarios de San Salvador Atenco se inscribe en una trayectoria histórica nacional de luchas por la tierra y, en tiempos recientes, a procesos organizativos como el Frente Popular Texcoco y el Frente Popular Valle de México, sostenidos por densas redes de relaciones intracomunitarias (Kuri, 2010, p. 331). Las élites políticas de la alternancia presentaron el proyecto del nuevo aeropuerto como la apuesta modernizadora para la capital del país. Por su parte, los ejidatarios, organizaciones sociales y políticas, encabezadas por el FPDT, vieron en el NAICM la profundización del neoliberalismo que avanzaba transformando territorios con violencia e imposición, en un proyecto de país donde no tenían lugar los campesinos, ejidatarios e indígenas con formas de organización comunal y comunitarias (Alcayaga, 2002; Guzmán, 2014).

El 11 de junio de 2002 se presentó un momento de auge de la confrontación cuando ejidatarios del FPDT iniciaron una marcha hacia Teotihuacán para protestar en un acto del entonces gobernador Arturo Montiel Rojas, la cual fue interceptada por elementos de la Fuerza de Acción y Reacción Inmediata y llevó a un enfrentamiento que dejó 30 ejidatarios heridos de gravedad, 19 detenidos y 3 agentes estatales heridos. Los ejidatarios exigieron la liberación de los detenidos bloqueando la carretera federal Texcoco-Lechería, impidiendo la entrada a San Salvador Atenco, y retuvieron trabajadores de la Subprocuraduría del municipio para presionar la respuesta del Gobierno federal. Aunque los detenidos fueron liberados y se desbloquearon las carreteras, el 24 de julio murió el ejidatario Espinosa Juárez como resultado de los golpes recibidos por la fuerza pública el 11 de julio (Cuellar y Venegas, 2002, agosto 2).

La violencia desatada y el deterioro de la imagen pública nacional e internacional de la alternancia que prometía ser «el gobierno del cambio» llevó al Gobierno federal a declarar sin efectos los decretos expropiatorios. El anuncio fue realizado por la Secretaría de Comunicación y Transporte el 1.° de agosto de 2002 (Guzmán, 2014). Terminado el episodio de confrontación y tras el retiro del proyecto del aeropuerto y los decretos expropiatorios, los diálogos entre el Gobierno federal y el FPDT llegaron a un acuerdo en 2003. El gobierno se comprometió a eliminar los procesos penales y órdenes de captura dictadas en contra de líderes y lideresas del movimiento, e invertir en planes y proyectos productivos en la región para garantizar la gobernabilidad en el municipio (Sánchez, 2010, p. 19).

El FPDT continuó sus procesos organizativos y políticos en el territorio, exigiendo el cumplimiento de los compromisos que habían sido adquiridos por el Gobierno federal. En medio de la campaña presidencial de 2006, San Salvador Atenco fue visitado por la Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como parte de la construcción de un proyecto alternativo de país, que además sirvió para dar visibilidad a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (Salinas y Belinghausen, 2006, abril 27). En las semanas siguientes, de nuevo marchas y barricadas se vivieron como rechazo a la imposición de un proceso de reorganización del centro histórico de Texcoco, en el que floristas y vendedores fueron conminados a retirarse ante la inminente construcción de un Wal-Mart. La negativa de vendedores y floristas llamó a la solidaridad de la comunidad y el FPDT se unió a las protestas, buscando establecer mesas de diálogo con el Gobierno municipal.

La madrugada del 3 de mayo de 2006 se desarrolló un operativo que reunió a la Policía Municipal, Policía Federal Preventiva (PFP) y la Policía del Estado de México (PEM), tomaron el Auditorio Emiliano Zapata y desbloquearon la carretera Texcoco-Lechería. El despliegue de policías en todo el municipio fue acompañado de violencia, allanamientos de domicilio de los líderes del FPDT y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública, la cual tomó el control del municipio, en lo que denominaron Operación Rescate. Múltiples violaciones a derechos humanos fueron perpetradas por la fuerza pública, 2 jóvenes de 14 y 20 años murieron como consecuencia de la violencia excesiva, 217 personas detenidas entre ellas 47 mujeres que fueron objeto de tortura y violencia sexual, entre otras (Carrillo, Zapata y Vázquez, 2009; Centro Prodh, s. f.). La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 212 quejas, de las cuales constató 209 casos de violaciones a los derechos humanos, lo cual llevó a la Recomendación 38/2006.

3. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM): mujeres, megaproyectos, cuerpos y territorios en la violencia estatal

Desde el operativo de 2006 las mujeres empezaron a tomar un lugar protagónico en diferentes acciones colectivas. Por un lado, familiares y mujeres como Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder del FPDT, continuaron el proceso organizativo y reclamaron la excarcelación de los detenidos y la cesación de causas penales en su contra. Por otro lado, las mujeres víctimas de violencia sexual fueron el centro de una acción permanente de acompañamiento, visibilidad y denuncia de la violencia e impunidad estatal por parte de organizaciones de derechos humanos, especialmente del Centro ProDH como acompañante de los procesos (Carrillo, Zapata y Vázquez, 2009).

En agosto de 2006 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se pronunció sobre los hechos haciendo llamamientos al Estado mexicano para que investigara la responsabilidad sobre la violencia estatal, tortura y feminicidios en el país. Siendo el caso de Atenco uno paradigmático de violencia estatal contra las mujeres y ante la falta de acceso a la justicia, en abril de 2008 once de las mujeres víctimas de tortura y violencia sexual decidieron continuar el camino de la movilización legal transnacional, acompañadas por el Centro ProDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Inicialmente, las autoridades estatales respondieron que no se habían agotado las instancias nacionales y que el caso era materia de investigación. Más de cinco años después y sin ningún avance en materia de justicia dentro del territorio mexicano, la CIDH consideró admisible la solicitud en noviembre de 2011 (CorteIDH. Sentencia Serie C No. 371 del 28 de noviembre 2018).

El activismo legal transnacional busca hacer uso de los mecanismos internacionales y redes de presión internacional como recursos frente a graves violaciones de derechos humanos e impunidad por parte de autoridades estatales, lo que Margaret Keck y Katrhyn Sikkink (2000) denominan «nombrar y avergonzar», para obligar cambios de comportamiento y reformas institucionales estatales. Las instituciones legales internacionales de derechos humanos, como la CIDH o la CorteIDH, se constituyen en un recurso de movilización, protección de derechos y exigencia de justicia cuando se han agotado las instancias estatales creadas para tal fin. En ese sentido, el litigio estratégico transnacional opera como medida extraordinaria frente a la inoperancia de los recursos internos para la administración de justicia.

Las prácticas feministas legales transnacionales en México cuentan con antecedentes significativos como el caso de Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México (CorteIDH. Sentencia Serie C No. 205 del 16 de noviembre de 2009) que llevó a establecer el concepto de feminicidio como la manifestación más letal de la violencia contra las mujeres (Segato, 2006; Lagarde, 2011) e institucionalmente llevó a la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2003, a la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la reforma del Código Federal de Procedimientos Penales que incluyó el delito de feminicidio (Hincapié, 2017, pp. 112-113).

Por otro lado, las manifestaciones, marchas y actividades de denuncia contra la violencia estatal fueron continuas y se incrementaron después de que avanzaron los procesos penales contra 12 de los líderes del FPDT, los cuales llevaron a condenas de hasta 112 años de cárcel, en el caso de Ignacio del Valle, y otras penas de 67 y 31 años, todos acusados del delito de secuestro. Como respuesta a las condenas se recurrió a estrategias de litigio estratégico en el ámbito nacional al presentar recursos de amparo que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En medio de protestas y plantones, la SCJN determinó, en junio de 2010, la excarcelación e inmediata liberación de los presos pertenecientes al FPDT, anulando las condenas en su contra al encontrar ilegales e insuficientes las pruebas para acusarlos de delitos que no cometieron y al criminalizar la protesta social (SCJN. Primera Sala. Acta número 23 del 30 de junio de 2010).

Durante todo este episodio de movilizaciones y litigio estratégico en los ámbitos nacional e internacional, en medio de las diferentes formas de organización de las comunidades que reclamaban justicia, se dio marcha a otro proceso paralelo: la compra de parcelas y terrenos ejidales por parte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en el mismo territorio delimitado para el NAICM (Vázquez, 2018). Ante las denuncias del FPDT, el propio director de la Conagua respondió que la adquisición de dichos terrenos, más de 2500 hectáreas, estaban pensadas para el desarrollo de un proyecto ecológico y negó cualquier intento de un aeropuerto alterno (Salinas, 2011, abril 1). Sin embargo, una vez adquiridos lo predios, tres años después, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2014, se hizo público el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual se convirtió en el megaproyecto del sexenio. La información oficial del diseño del aeropuerto lo catalogaba como uno de los cinco primeros del mundo en extensión de terreno y el segundo más grande del mundo en construcción después de Turquía. Según cifras oficiales, el Gobierno federal gastó sólo en tres años más de cien millones de pesos mexicanos en publicidad sobre el NAIM al ser presentado como la gran obra del sexenio (Daen y Padilla, 2019, enero 2).

El FPDT y comunidades locales denunciaron de manera insistente la arbitrariedad en la imposición del megaproyecto sin consulta a las comunidades, sobre todo la forma en que abrieron y estuvieron trabajando de manera simultánea durante más de 3 años 180 minas en los alrededores del NAIM, de las cuales obtuvieron materiales de construcción como tezontle y basalto, causando graves perjuicios sociales y ecológicos. Además de la saturación de proyectos mineros, todas las solicitudes de permisos de explotación de minas fueron aprobadas sin seguimientos o verificaciones de cumplimiento de leyes ambientales, por lo cual las graves afectaciones ambientales y sociales fueron notorias rápidamente, causando deforestación, sequias y tolvaneras, así como recortes de agua, enfermedades respiratorias, entre otros. Sin embargo, las denuncias y los hechos no fueron registrados por los medios de comunicación que se ocuparon de desplegar la gran campaña publicitaria sobre el NAIM. Según una investigación realizada por El Universal (2019, septiembre 23), «En 24 municipios alrededor del NAIM, 26 minas trabajaron sin tener la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente federal o del Estado de México, 54 explotaron los cerros varios meses antes de tener los permisos y 26 se excedieron de los límites autorizados».

La dinámica extractiva dentro del megaproyecto de infraestructura más grande de México en el periodo 2012-2018 revela con total claridad la forma de operación de este tipo de proyectos en América Latina. La imposición sin consulta, reprimiendo a las comunidades con violencia estatal y fuerza desmedida llegó a producir muertes que proscriben en los hechos la manifestación pública del descontento social. Más grave aún, la violencia estatal en el uso de su fuerza llegó, en este caso, a graves actos de tortura sexual en contra de mujeres con total impunidad.

La reflexión feminista sobre el extractivismo ha puesto el foco en la relación del cuerpo y el territorio en sociedades patriarcales y machistas, donde los procesos extractivos se imponen y toman los cuerpos-territorios como lugar de conquista y colonización abierta al despojo (Ulloa, 2016; Segato, 2011; Bolados y Sánchez, 2017, 24. Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017). De ahí que la defensa del cuerpo-territorio cobra un significado especial que se cruza con diversas formas de discriminación, dominio y exclusión, que en el caso de Atenco tiene que ver con formas de vida campesinas-ejidales-comunitarias conurbadas y con las mujeres que se atreven a participar y movilizarse de manera activa en los procesos sociales.

En septiembre de 2016, mientras las obras del NAIM avanzaban, la CIDH envió a la CorteIDH el caso Mujeres de Atenco vs México, en el cual se presentó a las mujeres víctimas de tortura y violencia sexual por parte de la fuerza pública estatal. El caso avanzó a la CorteIDH debido a la inoperancia del sistema judicial, la ausencia de acciones efectivas, así como a la dilación e incumplimiento del Estado mexicano sobre las recomendaciones hechas por la CIDH para que investigara el caso y sancionara a los responsables (CorteIDH. Sentencia Serie C No. 371 del 28 de noviembre 2018).

La imposición del megaproyecto del NAIM es un ejemplo paradigmático de la forma de intervenir los territorios, imponerse frente a las comunidades que son vistas como prescindibles, de sus territorios y cuerpos como objeto de conquista, colonización y depredación a beneficio de grandes capitales y entramados financieros. Los territorios, al igual que los cuerpos de las mujeres, fueron intervenidos con violencia en un país donde las cifras de feminicidios y diversos tipos de violencia contra las mujeres reclaman acciones estatales decididas (Hincapié, 2019). El hiato entre formas de acaparamiento, imposición y violencia patriarcal, en el caso del NAIM, es un triste recordatorio de los procesos que grandes capitales extienden a través de mecanismos de opresiones múltiples.

4. Gobernanza y participación climática en la restauración

La coyuntura de la elección presidencial de 2018 fue el escenario de confrontación política donde la construcción del NAIM sintetizó simbólicamente la contraposición entre dos proyectos de país cada uno con sus propios «lenguajes de valoración» (Martínez-Alier, 2005). Por un lado, los intereses detrás del NAIM incluían el Grupo Atlacomulco, una fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dominaba el escenario político regional, al cual pertenecía el entonces presidente Enrique Peña Nieto, aliado con grandes grupos económicos como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal Mexicana. Por otro lado, estaba el candidato Andrés Manuel López Obrador, cuya bandera de programa incluía medidas redistributivas y combatir la corrupción, con un discurso crítico de los grupos de poder dominantes durante los últimos treinta años. Al candidato lo acompañó una amplia convergencia de intereses populares, movimientos indígenas, campesinos, defensores del ejido y proyectos comunitarios como el FPDT, también ecologistas y organizaciones ambientalistas interesados en la preservación y recuperación del lago de Texcoco y organizaciones de derechos humanos acompañantes de los procesos como los sucedidos en Atenco. En su campaña, el candidato López Obrador prometió, de llegar a la Presidencia, cancelar el NAIM por el alto costo que significaba para el erario público y por presuntos actos de corrupción (Encinas, 2014).

Una vez conocidos los resultados de las elecciones de 2018, ante la polémica desatada por el NAIM, el presidente electo propuso una consulta ciudadana que le preguntara a sus bases para tomar la decisión definitiva. La coyuntura de la consulta fue el escenario de movilización que permitió una convergencia de intereses para rescatar el lago de Texcoco y dar visibilidad a las comunidades afectadas por el megaproyecto. El FPDT, acompañado por organizaciones de la sociedad civil, construyeron la campaña #YoPrefieroElLago, la cual fue lanzada el 24 de septiembre de 2018 por diversos medios y redes de comunicación (véase Gráfica 2). Más de quinientas organizaciones apoyaron la campaña, no gubernamentales, comunitarias, universitarios, investigadores, ambientalistas, artistas y activistas de todo el país.

Los argumentos a favor del NAIM hicieron hincapié en la capacidad para movilizar pasajeros en este megaproyecto y la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la inversión realizada hasta 2018 con adelantos de 20% de la obra, así como la generación de empleos directos e indirectos. Los argumentos para la cancelación del NAIM subrayaron el muy significativo sobrecosto de la obra, así como el retraso con fecha incierta de término; por otro lado, el daño ecológico y la importancia del lago de Texcoco como captador de carbono, lugar de llegada de aves migratorias y otras especies, así como dispositivo natural para la prevención de inundaciones en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Para 2018 sus costos se habían elevado a MEX$285 mil millones (US$13 300 millones). También se subrayó el alto costo de mantenimiento para garantizar la seguridad de un aeropuerto construido en un terreno fangoso de estas características.

La consulta fue llevada a cabo por un consejo ciudadano conformado por académicos y organizaciones de la sociedad civil, tuvo una duración de cuatro días -del 25 al 28 de octubre de 2018- en los 32 estados del país, instalando 1073 mesas de votación en las principales cabeceras municipales. Los resultados de la consulta, con una participación de más de un millón de votos, fueron contundentes. El apoyo a la cancelación del NAIM obtuvo 747 000 votos, cerca de 70%, mientras que continuar con la construcción obtuvo 310 463 votos. Este episodio de la consulta popular marcó un momento de ruptura en la secuencia de eventos A (véase Gráfica 1) que fue consumada con el anuncio de los resultados (SinEmbargo, 2018, octubre 28).

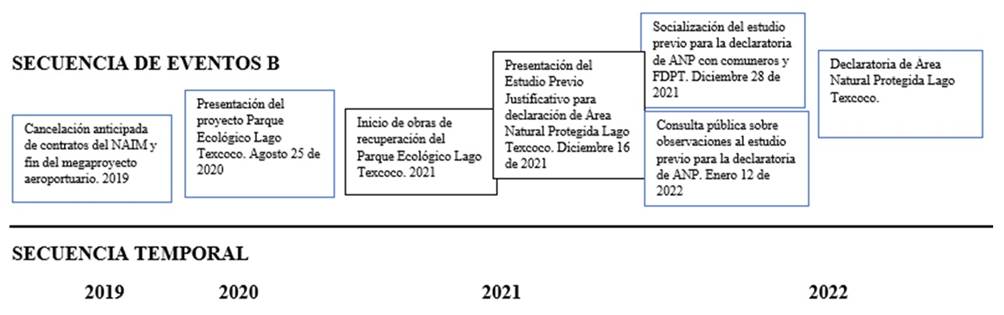

Una vez posesionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la secuencia de eventos B (véase Gráfica 3) cuyo episodio fundante fue el anuncio del proceso de anulación del NAIM, con la cancelación anticipada de contratos en una obra que contaba en el momento con altos sobrecostos, así como con problemas técnicos (Jiménez, 2022). En su lugar, se presentó en 2020 el proyecto del Parque Ecológico de Lago Texcoco a través del cual se restaurarán más de 12 200 hectáreas en el principal vaso regulador hídrico de la megaurbe.

En diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, 2021) presentó el estudio previo justificativo para la declaración de ANP. En las siguientes semanas se llevó a cabo la socialización del estudio con la población de los ejidos de la zona y el FPDT, instituyendo mesas de trabajo. La declaratoria de ANP, tal y como fue presentada, buscó priorizar las dimensiones ecológicas frente a los proyectos de urbanización, conciliando el interés ecológico con las labores agrícolas de los campesinos de la zona, incentivando su participación. Del mismo modo, el 12 de enero de 2022 la Conanp convocó una consulta pública en la que se invitó a la comunidad de ciencias, humanidades, tecnología e innovación, y a la sociedad en general para que enviara sus observaciones sobre el estudio previo justificativo de la ANP lago de Texcoco. La declaratoria de ANP finalmente fue llevada a cabo el 17 de marzo de 2022 con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales, pertenecientes a 16 ejidos en 5 municipios del Estado de México. Desde entonces, a las labores en adelanto del Parque Ecológico Lago de Texcoco se sumaron los trabajos de restauración propias de la declaratoria de ANP.

Por otro lado, mientras el proceso de estudio para la cancelación del NAIM estaba en marcha, en diciembre de 2018 se hizo público el fallo de la CorteIDH en el Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, en el cual se encontró responsable al Estado mexicano de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en 2006 contra once mujeres por detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia:

Las torturas en este caso fueron utilizadas como una forma de control social represivo, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas, (ii) que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria, y (iii) que el tratamiento recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas, tanto físicas como psicológicas en contra de las once víctimas, además constituyeron discriminación por razones de género (CorteIDH. Sentencia Serie C No. 371 del 28 de noviembre 2018, p. 85).

La Corte ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar de manera efectiva a los responsables en todos los estamentos, fortalecer sus mecanismos institucionales para prevenir la tortura sexual a mujeres, así como brindar atención y reparación a las once mujeres demandantes, entre otros (CorteIDH. Sentencia Serie C No. 371 del 28 de noviembre 2018, pp. 137-138). Desde diciembre de 2018, cuando la CorteIDH notificó el fallo a las partes, el caso se encuentra en fase de supervisión de cumplimiento. La CorteIDH estableció un plazo de dos años para el cumplimiento de la mayor parte de las medidas establecidas. Sin embargo, a 2023 se ha insistido por parte de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en la falta de «voluntad política» y el «claro desacato» del Gobierno federal para cumplir las obligaciones derivadas del fallo, llevar a cabo investigaciones efectivas que establezcan responsabilidades, así como que tampoco se han fortalecido los mecanismos de seguimiento a casos de tortura sexual a mujeres, ni se han otorgado las medidas individuales de reparación del daño (Díaz, 2023, febrero 23).

Considerando el proceso en su conjunto, los enormes costos económicos derivados de las cancelaciones, indemnizaciones y nuevos megaproyectos, vale la pena preguntarse por la parálisis en la toma de decisiones para resarcir el daño causado a las «Mujeres de Atenco». A pesar de los fallos y recomendaciones internacionales las marchas, y las protestas multitudinarias en todo el país los derechos humanos de las mujeres en este caso son simplemente ignorados por las autoridades estatales y gobiernos de los diferentes signos políticos. Este tipo de comportamiento estatal explica, en buena medida, la prevalencia de los graves hechos de violencia contra las mujeres en el país, la valoración diferenciada y los intereses que prevalecen y determinan qué vidas merecen ser restauradas en su dignidad.

Conclusiones

En este artículo se analizó un proceso de confrontación política y de conflicto socioambiental por la imposición de un megaproyecto aeroportuario sin contar con la participación de las comunidades de la zona. Este proceso de resistencia y confrontación alrededor del megaproyecto en un inicio se erigió en torno a la defensa del territorio y la propiedad comunal frente a intereses de grandes capitales. Sin embargo, la dinámica de los eventos y acontecimientos signados por la violencia estatal en su trayectoria terminaron por aglutinar diversos actores sociales y políticos hasta culminar en la cancelación del megaproyecto aeroportuario y la declaratoria de Área Natural Protegida y Parque Ecológico Lago de Texcoco.

La ANP del lago de Texcoco y el Parque Ecológico constituyen un caso paradigmático de análisis sobre los procesos de gobernanza climática urbana, la importancia del respeto a la participación y las posibilidades de inclusión social con justicia ambiental, donde actores históricamente marginados están construyendo capacidades en convergencia con diversos actores gubernamentales e institucionales. Se puede diferenciar claramente las dinámicas contrapuestas en las secuencias de eventos.

La secuencia de eventos A (véase Gráfica 1) privilegia la imposición vertical de los megaproyectos, sin participación comunitaria, en acuerdo con intereses de grandes capitales y reproduciendo la intervención urbana clásica, asociada con la provisión de un conjunto de soportes materiales que dinamizan la expansión de las grandes urbes, promoviendo la gentrificación o el cambio en el uso del suelo para capitalizar los predios, fomentando la aglomeración y procesos de urbanización acelerada.

Por su parte, la secuencia de eventos B (véase Gráfica 3) privilegió un esquema de gobernanza, promoviendo la participación y consulta ciudadana, con amplias coaliciones en el ámbito nacional, mientras que en el ámbito local los actores gubernamentales e institucionales buscaron cerrar viejas brechas de exclusión al incluir sectores ejidales y campesinos en las decisiones públicas. De ese modo, fue posible la cancelación del megaproyecto aeroportuario para dar paso a un megaproyecto ecológico, fundamental para la adaptación urbana climática de una de las megalópolis más grandes del mundo. La construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco se enmarca en un proceso de justicia climática, al permitir a través de la intervención urbana el acceso de sectores tradicionalmente excluidos a espacios verdes y recreativos con beneficios ecológicos, trasformando sistemas de opresión y desventaja a través de estrategias de adaptación audaces e inclusivas.

Este tipo de intervenciones que promueven transformaciones urbanas de adaptación climática, a la par que reducen la vulnerabilidad de sectores marginados, generando espacios de bienestar ecológico y social, marcan la ruta de intervenciones posibles y deseables en las grandes ciudades de América Latina, caracterizadas por su inequidad manifiesta en la espacialidad urbana. Tanto este proceso de recuperación y construcción del Parque Ecológico, como algunos otros casos recientes, invitan a investigaciones comparadas que permitan profundizar en algunas dinámicas. Por ejemplo, la ciudad de Portland se está constituyendo en un referente al promover la equidad racial a través de la mejor distribución, equipamiento y acceso a parques y zonas verdes, en una decidida acción por romper con trayectorias históricas de exclusión racial urbana, liderando la propuesta ecológica urbana, sostenible y sustentable en Estados Unidos (Portland Parks & Recreations, 2017).

En lo que respecta al seguimiento, investigación, sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y específicamente del caso Mujeres de Atenco vs México, los diferentes gobiernos han mantenido el mismo comportamiento. El activismo legal trasnacional y las redes de movilización transnacional tuvieron éxito al reconocer el daño causado por parte de la fuerza pública. Sin embargo, los gobiernos mexicanos desde 2006 -momento en que se produjeron los hechos de Atenco- hasta el último fallo de la CorteIDH han desacatado sistemáticamente las recomendaciones y medidas impuestas al Estado, prevaleciendo la impunidad, en un país donde actos de tortura, violencia sexual contra las mujeres y feminicidios han sido una constante.

La justicia restaurativa, aquella que permite en graves casos y violaciones a derechos humanos resarcir un poco el dolor, mucho más en un caso paradigmático como el de las Mujeres de Atenco, implica, en primera instancia, el reconocimiento del daño, el reconocimiento por parte de las autoridades del más alto nivel de que la violencia estatal y el uso desmedido, ilegal e ilegítimo de la fuerza no es más un parámetro permitido de acción en una democracia que cree en la participación, en la gobernanza, respeta la protesta social y los derechos humanos de las mujeres. Es un recordatorio social sobre lo que permitimos y deseamos en nuestras sociedades.

La restauración de la vida, que no solo se limita a ecosistemas naturales, también incluye la vida de los cuerpos-territorios de mujeres y hombres, igualmente dignos y valiosos en su integridad. Es imperativo construir ciudades ambientalmente resilientes para las mujeres, creando procesos de gobernanza climática urbana y feministas donde sea posible una vida libre de violencias. Los movimientos de justicia climática, feminista y transnacional están creando cada vez más redes de acción colectiva y de presión potenciadoras de solidaridades, posicionando debates para convocar nuevas formas de socialización y formas de interdependencias, donde las mujeres seamos cuerpos-territorios-soberanos y dignos.