Introducción

Las cercanías al metro y avenida Río de los Remedios son un cúmulo de veintisiete colonias pertenecientes a los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero, donde basta asomar la cabeza para obtener una muestra de los contrastes y altos niveles de desigualdad existentes. Es un punto medio afectado por una serie de problemas sociales multifactoriales que cuenta con una sobrepoblación y migración latente que ha ido agravándose por el abandono del Estado y la falta de políticas públicas.

En esta zona puede observarse la presencia de un actor social con capacidad de tomar el control de la comunidad. A partir de las ideas de Rita Segato, a este puede denominársele "Segundo Estado". Se trata de una entidad que posee un cierto grado de organización, que emplea el poder y la violencia contra un territorio y cuerpos determinados con la finalidad de direccionar su comportamiento hacia objetivos específicos. En esta zona, el crimen organizado ocupa el lugar de Segundo Estado, pues cuenta con los recursos, estructura, flujos de capitales y poder propios de la figura estatal.

A través del examen de violencia presente en la zona, del performance contra el delito que las personas han desarrollado y del estudio de la forma en que los actores generadores de violencia interactúan con los habitantes, la presente investigación tiene como principal objetivo mostrar la existencia y control del segundo estado en la demarcación en comento. En este sentido, la presente investigación parte de la siguiente pregunta: ¿existe un Segundo Estado en las demarcaciones cercanas al metro y avenida Río de los Remedios?

El presente artículo se estructura en cuatro secciones principales. En la primera, se abordan los aspectos teóricos para la comprensión del concepto del Segundo Estado. En la segunda, se describe el contexto de violencia crónica de la zona en estudio y que enmarca el fenómeno de investigación. En la tercera, se realiza una descripción breve de la metodología utilizada. En la última sección se describen los resultados alcanzados.

Estado y Segundo Estado

El Estado ha sido objeto de reflexión desde los estudios clásicos de la Ciencia Política. Al tratarse de un elemento inasible -a pesar de que existe a través de sus instituciones-se convierte en una de las construcciones humanas más difíciles de estudiar (Philip et al., 2015). Si bien el término ha sido utilizado para referir a una multiplicidad de objetos o situaciones, la teoría política considera que existen cuatro nociones básicas de Estado: I. una asociación o comunidad que incluyen una institución de Gobierno; II. una dimensión de la sociedad; III. un aparato para el Gobierno, la administración o coerción (Suaza y Martínez, 2016); IV. o como ordenación de la conducta humana (Kelsen, 1992).

Para la presente investigación, resulta indispensable la comprensión del concepto de Estado. Sin embargo, derivado de la gran cantidad de acepciones doctrinales, se retoman aquellas que lo conciben como un ente que ejerce poder en la sociedad por medio de las relaciones institucionales. En este sentido, se vuelve indispensable aludir a la teoría de Max Weber (2009), quien menciona que el Estado es "aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima" (p. 2).

Según Weber (2009), a todas las otras instituciones o asociaciones de individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. Asimismo, el autor indica que el Estado constantemente debe competir con diversas organizaciones de la sociedad, con cierta autoridad y capacidad política, atribuciones que le son exclusivas. No obstante, su visión llega a considerarse idealizada, por no contemplar que, en múltiples ocasiones, el Estado carece de la universalidad y coercitividad suficiente para imponerse como la organización que rige, de forma in-discutida, a la sociedad (Suaza y Martínez, 2016).

En la actualidad, y particularmente en México, el Estado se ha visto envuelto en un proceso de retraimiento, derivado del surgimiento de nuevas instituciones paralelas que, de igual forma, organizan la existencia de los habitantes. Dependiendo del autor, estas estructuras paralelas de control social tendrán diferentes nombres y características. Para Lechner (1977; 1994), es el capitalismo y el mercado la forma por la cual se ha mancillado al Estado. En el caso de Agamben (2005), quien ocupa esta posición es el Estado de excepción.

Dentro de las distintas perspectivas que se tienen sobre esta idea, la enunciada por Rita Laura Segato (2006) resulta de especial interés. La autora propone la existencia de una dualidad en la que funcionan dos sistemas operacionales distintos: por una parte, se encuentra uno de tipo formal e institucional, con estatutos y reglas muy claras; por el otro, existe uno invisible que sirve como excepción a la realidad. A este último, la autora le nombra "Segundo Estado". Dichos sistemas no son excluyentes, por el contrario, ambos están imbricados profundamente y se debaten el control sobre los seres humanos y sus actividades. Al igual que el Estado tradicional, el Segundo Estado tiene la capacidad de construir una serie de instituciones u organismos estructuran la vida de las personas.

Para la autora, en México el crimen organizado es el actor que ostenta la categoría de Segundo Estado. La categorización de estatal se le otorga porque en la propia capacidad para privar de la libertad, propiedad o de la vida, de manera reiterada y sin consecuencias, el perpetrador ostenta el control territorial y sobre los cuerpos que ejerce la organización a la que pertenece o comanda. Así, el Segundo Estado utiliza la estrategia clásica del poder soberano para reproducirse, consistente en divulgar que puede actuar más allá de la norma (Segato, 2006).

El hecho de que este tipo de dominación y los múltiples crímenes que conllevan se realicen desde hace varias décadas, indica la existencia de recursos que son propios de una institución altamente organizada: una red de socios amplia y en la cual se garantice la lealtad, acceso a inmuebles o espacios dedicados a sus actividades delictivas, vehículos para la transportación de sus víctimas o mercancías, acceso a los mercados, influencia sobre representantes del poder público, entre otros. Incluso, en determinados lugares, estos recursos son exhibidos para darle a conocer a la población y a las propias autoridades gubernamentales, el dominio total sobre una localidad específica (Segato, 2006; 2014).

La propuesta de Segato (2006; 2014) toma a la violencia como dispositivo que hace posible la existencia de un Segundo Estado, pues propone que el miedo a ser víctima de esta violencia, así como la indudable capacidad de fuego de las organizaciones mafiosas, forma nuevas estructuras que se convierten en las directrices del comportamiento de las personas en la sociedad. En este escenario de enfrentamiento entre las instituciones tradicionales y el instrumento paraestatal de control, la vida política y social se van constriñendo de manera progresiva a un escenario bélico e informal en el que la violencia sobre los cuerpos se convierte en una estrategia para mantener un orden de dominación sobre la vida de los habitantes.

En este sentido, el cuerpo de las personas se convierte en un territorio donde las jurisdicciones del Estado no funcionan u ocupan un lugar secundario. Este nuevo territorio se rige por las reglas del Segundo Estado desde donde se reproduce y busca llegar a otras personas y relacionarse con aquellas a quienes considera cercanas. Mediante esta estrategia, los cuerpos abandonan al Estado para ponerse al servicio de un Segundo Estado -bien en el aspecto de lo ideológico y cultural, bien en el de lo material- y se convierten en campos de batalla portátiles donde se disputan los poderes de ambas estructuras. Cuando el poder no puede ejercerse a través de las leyes, se utilizan los cuerpos como espacios de inscripción (Segato, 2014; LeBreton, 2002).

Se advierte que gran parte del hecho de que el Segundo Estado exista y se encuentre ocupando espacios que tradicionalmente pertenecen al Estado institucional, se deriva de los acuerdos entre los actores estatales y paraestatales. Esta cohabitación acordada tiene como consecuencia la presencia de situaciones de corrupción e impunidad. Un ejemplo de tal situación se observa en el comercio informal, en el que el cobro realizado por los policías o líderes a los puestos de la calle se traspasa al crimen organizado.

El Segundo Estado tiene sus propias normas y, por consiguiente, protección para quienes las sigan y castigos para quienes no lo hagan. Una de las actividades más importantes de estas estructuras de control social paralelas a los Estados es que las personas expresen abiertamente su afiliación. Es necesario que los sujetos se reconozcan como parte de un todo que les hace saber que no están solos y, además, deben hacer saber a la sociedad y al gobierno de su existencia.

El Segundo Estado puede ser definido, al igual que el Estado, como una entidad que posee un cierto grado de organización que dirige el poder y la violencia contra un territorio y cuerpos determinados, con la finalidad de direccionar su comportamiento hacia determinados objetivos. El Segundo Estado no debe ser entendido como lo totalmente "Otro" del Estado, sino c como el espacio extra-legal que deja abierto y que, en última instancia, requiere para su propia preservación y consecución de sus objetivos.

En la actualidad, la violencia ejercida por el Segundo Estado en México ya no busca una victoria rápida sobre el enemigo, más bien es un proyecto a largo plazo que encuentra su mayor logro en su existencia prolongada. Para el Segundo Estado, la guerra que concluye en el exterminio de la contraparte no representa una victoria, porque es a través del poder de colonización que se permite la exhibición de su capacidad de acción y de dominio, y que se muestra su soberanía sobre la vida y la muerte (Segato, 2016). La conquista por excelencia no supone la muerte del sometido, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en un ente que actúa en función de lo que su dominador desee.

El Segundo Estado no porta uniformes, ni insignias o estándares, pero sí cuenta con determinados símbolos de pertenencia, como tatuajes, con los cuales se identifican los unos a los otros. Al mismo tiempo, no realiza rituales de declaración de guerra, ni emite comunicados de armisticios, capitulaciones de derrota, tregua o cese al fuego; y en los casos en los que sus actos pueden entenderse como tales acciones, son siempre confusos, provisionales e inestables. En la práctica, este tipo de conflictos no cuentan con un inicio o un final claro y, por lo mismo, no tienen límites espaciales y temporales con una delimitación exacta (Segato, 2016).

En esta nueva modalidad de guerra las facciones no están claramente definidas, ni existe un único aliado o enemigo, sino que van cambiando en consideración de los intereses que el Estado y el Segundo Estado tengan. Los que se enfrentan son bandas, maras, gangs, grupos tribales, mafias, mercenarios, sicarios y fuerzas paraestatales y estatales de diversos tipos. En esta última se incluyen a los policías u otras organizaciones armadas pertenecientes a la seguridad pública, quienes en el ejercicio de la discrecionalidad que les otorga el Estado para decidir sobre el uso de las armas y la vida o muerte de una persona, se colocan en el límite de la legalidad e, incluso, derivado de la impunidad y la corrupción, estas mismas fuerzas pueden pertenecer a un bando en el que institucionalmente no están inscritas.

Cuando el crimen organizado ataca, sus principales objetivos no son los cuerpos de los enemigos, pues estos constituyen guerreros que pueden presentar resistencia y, en algunos casos, también pueden causar un daño a sus captores. El sufrimiento se expresa con mayor claridad en los rostros y cuerpos de aquellos que no han podido defenderse. En el acto, esos cuerpos se convierten en blasones que exponen el poderío de un grupo que puede obrar a sus anchas sin consecuencias. Con estas acciones, se busca mostrar que la sociedad -representada mediante cuerpos indefensos que han sido torturados y abusados hasta excesos infrahumanos- está bajo el control de este grupo. Se busca hacer creer a la sociedad que no hay poder humano, y tampoco estatal, que pueda hacer frente a esta sociedad paralela que se crea desde el mismo sistema que busca aniquilarla (Segato, 2014; Zaffaroni, 2009).

La violencia se convierte en un lenguaje, en un modo de expresión que todos entienden y que es atractivo para seguirlo hablando, que es muy difícil de borrar. Se trata del medio de comunicación más eficaz del que dispone el crimen organizado para hace saber que la población se encuentra bajo su dominio (Segato, 2006).

Esta violencia corporativa, altamente organizada, se exterioriza de manera prioritaria en el cuerpo de las mujeres, convirtiéndolos en el armazón por medio del que se sostiene y manifiesta la guerra estructural. El cuerpo elegido por el Segundo Estado para expresar su mensaje es cambiante, y será seleccionado en atención al contexto cultural en el que se desarrollen los enfrentamientos. Por ejemplo, mientras que en México el crimen organizado elige a las mujeres como territorio de inscripción, en Argentina aparecen los jóvenes como la dimensión expresiva del Segundo Estado. Estos cuerpos simbolizan la derrota del enemigo -el Estado-, quien no cuenta con los medios necesarios para defender a su población vulnerable. A través de ellos se firman las declaraciones de rendición y se desmoraliza a la sociedad (Segato, 2016).

En el abuso a las mujeres por parte del crimen organizado hay dos ideas muy importantes: por una parte, como se ha mencionado anteriormente, se las considera como un territorio sobre el que se puede expresar su poderío; por otro lado, es importante mencionar que estos atropellos, que contienen un importante componente de abusos sexuales, no pueden ser limitados a esta categoría. Pensar que se trata de violaciones o actos meramente pasionales es invisibilizar la violencia que los produce y permite. Es a través de estos crímenes sexuales que es posible afirmar la destrucción moral del enemigo.

La violación constituye la apoteosis de la violencia que imprime el Segundo Estado en la sociedad, pues escenifica el aniquilamiento de la voluntad de la víctima. Quienes la sufren, observan y padecen la pérdida de control sobre el actuar de su propio cuerpo y ven sometida su voluntad a la de su agresor. La violación se convierte en el acto alegórico por antonomasia de la idea tradicional de soberanía: el control del legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como perteneciente a tal espacio. Simboliza el control irrestricto, una voluntad soberana completa y discrecional que pretende destruir la individualidad de la víctima. Este acto se vincula con la consumación del otro, ya que lo erradica como individuo en igualdad de condiciones.

La mujer es vista como un elemento frágil y representativo de la comunidad, que porta elementos simbólicos como la delicadeza, la debilidad proporcional al género masculino -que es el que normalmente participa de las organizaciones criminales-y la vulnerabilidad, dados los prejuicios y el desamparo a los que ha sido expuesta. Por lo tanto, dejar cuerpos femeninos transgredidos y violentados en espacios públicos marca al entorno en al menos tres sentidos: por una parte, se violenta el espacio público, lugar que tendría que corresponder a un trato neutro; se mantiene temerosa a la sociedad, que se siente vulnerable a ver y experimentar estos actos de violencia y, además, se envía un mensaje de poder y presencia al Estado, que ha sido incapaz de lograr la disminución de estos actos sobre el cuerpo de la mujer (Segato, 2006).

Las cercanías al metro y avenida Río de los Remedios

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) integra las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, cincuenta y nueve municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo. Se trata de un sistema urbano complejo que ha crecido de forma acelerada, superando los límites político-administrativos de las demarcaciones que la componen. Asimismo, es un esquema de coordinación entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal para la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano (Secretaría de Desarrollo Social, 2012; Salinas, 2017).

Dentro de esta zona, hay una que cuenta con características particulares: las inmediaciones de la avenida Río de los Remedios. Además de ser frontera natural que divide a la Ciudad del Estado de México, esta zona se caracteriza por el desarrollo urbano del que ha sido parte en las últimas décadas. En esta investigación se estudió el fenómeno de la violencia en la región de colindancia entre la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, específicamente en las colonias cercanas a la estación Río de los Remedios de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La estación del metro y la avenida Río de los Remedios deben su denominación al río que lleva el mismo nombre y que es una de las pocas corrientes fluviales que aún existen en la Ciudad de México. El río de los Remedios tiene una longitud de 16 km; de estos, 4.1 km se encuentran dentro de las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y el resto en los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, del Estado de México. El río recibe descargas reguladas del vaso de El Cristo y también drena parte del agua proveniente de Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla y la Ciudad de México (Comisión Nacional del Agua [Conagua], s.f.).

Históricamente, el río de los Remedios ha representado un peligro para quienes habitan en sus inmediaciones debido a los desbordamientos provocados por las lluvias. Otro problema asociado con este río es la contaminación, que se ha agravado conforme la población y la industria ha aumentado a sus alrededores, y es motivo de conflicto y reclamo por parte de los habitantes de los diferentes municipios que atraviesa (González et al., 2010; Rivera, 2019).

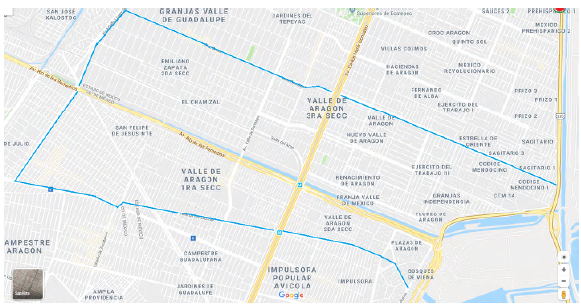

En esta área se encuentra la Franja del Valle de México, que en este artículo se define como un área de aproximadamente 11 km2, que comprende veintisiete colonias (2 de la alcaldía Gustavo A. Madero, 22 de Ecatepec y 3 de Nezahualcóyotl). En la figura 1 se presentan los límites de la misma, los cuales fueron definidos atendiendo a la colindancia de las tres demarcaciones a partir de la estación Río de los Remedios como punto de referencia, y tomando en cuenta la traza urbana.

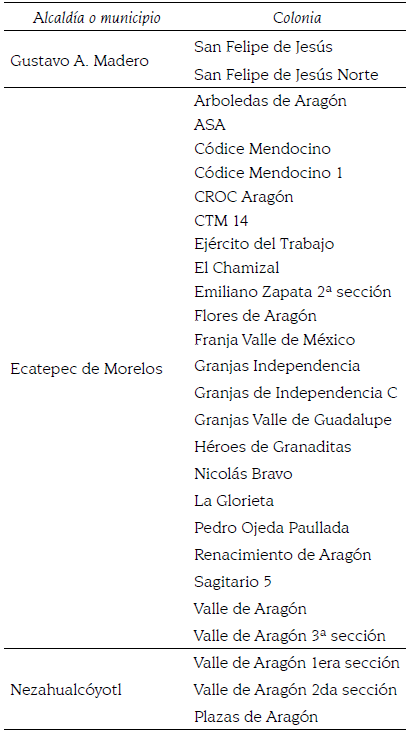

La Franja del Valle de México tiene como límite superior las calles Valle de Guardiana y Gobernador profesor Carlos Hank González, dentro del municipio de Ecatepec. Como límite izquierdo, se encuentra la vía Adolfo López Mateos, también en este municipio, y la avenida León de los Aldama, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Su límite inferior la avenida Villa de Ayala, en la misma alcaldía, y las avenidas Valle de las Zapatas y Plaza Central, en Nezahualcóyotl. Finalmente, en su límite derecho el Anillo Periférico y la avenida Río de los Remedios, que atraviesa los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. Además, en la tabla 1 se presenta el listado de colonias organizadas por demarcación que comprenden la Franja del Valle de México.

Históricamente, esta zona ha presentado altos índices de delincuencia, especialmente en lo que refiere a robos, lesiones y homicidios. Durante 2018 y 2019, las tres demarcaciones alcanzaron un pico en la cantidad de carpetas de investigación del fuero común que se aperturaron para la persecución de delitos. En los últimos dos años esta cantidad ha disminuido, con excepción de las denuncias relacionadas con violencia familiar y violación, esto puede ser un efecto secundario de las acciones de aislamiento y distanciamiento social que se tomaron para la prevención de la propagación del virus de la pandemia de la Covid-19. En la tabla 2 se muestran la cantidad de denuncias por municipio de algunos de los principales delitos cometidos en la zona:

Tabla 2 Carpetas de investigación del fuero común por municipio o alcaldía (2015-2021)

1 En robo se incluye los realizados a transporte público, transeúnte, casa habitación, maquinaria, ganado, negocio, transportista, casa habitación.

2 Lesiones comprenden tanto dolosas (en conocimiento de la sanción penal) como culposas (que no prevén la sanción).

3 La categoría de homicidios comprende los ocurridos con arma de fuego, arma blanca, en accidente de tránsito y no especificados.

4 Violación comprende tanto violación simple como equiparada.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022).

A pesar de todos estos esfuerzos y de la diversidad de estrategias utilizadas contra la violencia en la zona, sus habitantes mantienen una percepción de inseguridad sobre las demarcaciones donde residen. Según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI en septiembre de 2019, 92,5 % de los habitantes de Ecatepec de Morelos, 77,4 % de los habitantes de Nezahualcóyotl y 79,7 % de los habitantes de la Gustavo A. Madero consideran que vivir en su demarcación es inseguro. En los tres casos, la percepción de inseguridad de los habitantes se encuentra por encima de la media nacional, que es de 71,3 % (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2019).

Metodología

La presente investigación se articuló con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Su aplicación en el análisis del fenómeno de la violencia y el Segundo Estado posibilita su estudio como un fenómeno complejo, ya que se analizan las distintas aristas que conforman a esta noción, cuestión que permite al investigador visualizar tanto la magnitud e incidencia de los sucesos violentos, así como comprender la complejidad y profundidad de los significados que las personas brindan a esta noción.

Las variables que guiaron la presente investigación fueron las siguientes:

Pertenencia a la localidad.

Percepción de inseguridad en el espacio público.

Atestiguación de violencias en el espacio público.

Victimización por agresiones recibidas en el espacio público.

Exposición a actividades del crimen organizado en la zona.

Desempeño de autoridades en materia de seguridad.

Sentimientos hacia la situación que se vive en la localidad.

Se utilizaron tres técnicas de recolección de información: la encuesta, la entrevista y la etnografía digital. Derivado de las condiciones de inseguridad de la zona y por la pandemia por la Covid-19, las técnicas empleadas se adaptaron para utilizarse a través de medios digitales.

La etnografía digital se llevó a cabo a través de la red social Facebook. Se creó una página llamada Así me cuido Río de los Remedios. Se invitó a las personas que habitan en las localidades cercanas al metro Río de los Remedios a que se suscribieran a la página y estuvieran atentos a las publicaciones y actividades de la misma. Durante el tiempo en que estuvo activa, se hicieron múltiples publicaciones. Estas tuvieron como propósito el provocar interacción entre el usuario y la página y entre los mismos usuarios. Se compartieron "memes", noticias, videos, artículos, entre otros. Sin embargo, todas las publicaciones trataron los temas de construcción personal de estrategias de protección y de tácticas de sobrevivencia cotidiana para evitar afectaciones de violencia.

Se pagó por publicidad para cada uno de los posteos realizados, ya que el formato de publicaciones pagadas permite seleccionar zonas y perfiles sociodemográficos específicos para mostrar publicidad a usuarios de la plataforma. En este sentido, este tipo de posteos permitieron segmentar de manera específica las zonas y las personas a las que les hizo llegar la publicación, a fin de aumentar su alcance y reproducción.

Se realizaron un total de quince publicaciones; sin embargo, la primera se utilizó como una forma de pilotaje el 22 de octubre de 2019. Se realizó con la finalidad de sondear el funcionamiento de la página, la forma en que podía segmentarse al público, el monto de dinero requerido para la promoción y la posible respuesta de los usuarios. Se utilizaron los siguientes criterios para la aplicación:

Muestreo: no probabilístico.

Población de estudio: personas que siguen la página Así me cuido Río de los Remedios o usuarios a quienes se alcance por medio de las publicaciones pagadas.

Instrumento: escaleta de observación sobre interacción de usuarios en redes sociales en torno a los temas de construcción personal de estrategias de protección y de tácticas de sobrevivencia cotidiana para evitar afectaciones de violencia.

Criterios en campo: se mantiene contacto con los usuarios que siguen el contenido publicado en la página Así me cuido Río de los Remedios en la red social de Facebook. A través de la página, se publica contenido en torno a los temas que forman parte de las variables en estudio, a fin de registrar la implicación de los usuarios y sus pautas de interacción con respecto a los temas abordados.

La encuesta se realizó a través de la plataforma Google Forms debido a su facilidad de uso y a su popularidad, lo que la convierte en un medio con el que muchas de las personas encuestadas ya están familiarizadas. A fin de continuar con la familiaridad generada a través de la página que alojó las publicaciones de la etnografía digital, se utilizó el nombre "Así me cuido". Dentro de la primera sección de la encuesta se colocaron dos preguntas filtro: en primer lugar, se cuestionó a las personas acerca de si habitaban en una localidad cercana al metro o avenida Río de los Remedios y, en segundo lugar, se les solicitó que colocaran su Código Postal, a fin de contar con información más específica sobre el lugar en el que residían.

A fin de afinar las preguntas y la propia encuesta, durante el mes de marzo de 2021 se llevó a cabo un pilotaje. Se solicitó a una muestra de diez personas que respondieran la encuesta, que proporcionaran sus impresiones sobre la misma y que compartieran el tiempo que les llevaba contestar la totalidad de las preguntas. Las respuestas proporcionadas en este ejercicio tuvieron como resultado modificaciones importantes en el instrumento y en la forma en la que ésta se planteó. Se emplearon los siguientes criterios para su aplicación:

Muestreo: se recurrió al uso de técnica de muestreo por conveniencia bajo un criterio de accesibilidad y seguridad. Esto, a fin de reducir los riesgos que comporta la exposición a fenómenos de violencia para quien suscribe la presente investigación, así como para las y los informantes que participen en ella.

Muestra: se contó con trescientas respuestas.

Instrumento: cuestionario constituido por ítems codificados en respuestas de opción múltiple, distribuidos inicialmente a través de nueve dimensiones en estudio (durante el pilotaje); y posteriormente de diez dimensiones.

Criterios en campo: aplicación de cuestionario en línea a través de la aplicación Google Forms. Fue distribuido entre los usuarios de la plataforma de interacción virtual Facebook que dan seguimiento a las publicaciones de la página Netnografía "Así me cuido".

Por último, del mismo modo que la encuesta, la entrevista a profundidad de la presente investigación también se llevó a cabo a distancia, utilizando diversas plataformas digitales para su realización. Se privilegió el uso de la plataforma Zoom, ya que esta herramienta permite mantener el anonimato de ambas partes al ser capaz de mostrar o no -a voluntad de la persona- el rostro y voz de los participantes. La entrevista a profundidad de la presente investigación utilizó los siguientes criterios para su aplicación:

Muestreo: no probabilístico. Se recurre a la técnica de muestreo de bola de nieve a fin de entablar contacto con los sujetos en estudio que cubran el perfil definido en el marco muestral, para que se hace uso de la red de contactos que forman parte de la página Netnografía "Así me cuido" en la plataforma de interacción virtual de Facebook.

Muestra: seis personas que cumplieron con los criterios de inclusión y accedieron a participar en el estudio.

Instrumento: guía semi-estructurada de entrevista con duración máxima de una hora, aplicada en diferentes sesiones. Esta fue elaborada de acuerdo con las variables contempladas.

Criterios en campo: se registran las verbalizaciones de las personas a quienes se aplicará una guía semi-estructura de entrevista. Este registro se lleva a cabo diferentes sesiones, a fin de incorporar aquellas aristas que la persona entrevistada considere relevantes a lo largo de la recolección de datos.

Resultados

En la zona cercana al metro y avenida Río de los Remedios es clara la presencia e influencia de grupos del crimen organizado. Si bien, como una estrategia de protección, se busca evitar hablar del tema, los habitantes reconocen y abordan su existencia en contextos donde existe mayor confianza. Sin embargo, el crimen organizado no opera de forma tan visible como puede suceder en otros aspectos del país, sino que realiza sus actividades de manera subrepticia, a fin de que su ocultamiento le permita operar y continuar ejerciendo su influencia sobre los actores del Estado tradicional.

Como una forma de no verse involucrados en las actividades del crimen organizado y no ser víctimas de la violencia que ejerce, los habitantes de la zona buscan conocer lo menos posible la forma en la que este opera y los lugares en los que está presente. Se trata de una situación que no es reciente, sino que ha marcado a diversas generaciones. Asimismo, se conoce que el crimen organizado opera de forma compleja, a través de rangos y jerarquías, y que puede captar a gran diversidad de personas, desde niños a adultos.

En todos lados, en todos lados y en las mismas colonias en donde estamos. Son células, si tú quieres a lo mejor no tan pesadas, no como lo que dicen en Culiacán, pero hay células. Eso está más que claro. Es una situación más pequeña, más discreta. Y siguen, siguen operando. Decirte que no hay es mentir, o sea, no te podía decir así, "¿sabes qué? mira, sí ubico a este, sí ubico al otro'. Nos los han dicho nuestros padres siempre, o sea, tú buscas y si a ti te interesa, allá afuera tú vas y encuentras. Seguro, seguro lo encuentras. Ya depende de cada quien, pero me queda claro que en las colonias siempre hay ese tipo de situaciones, desde los chamaquitos, que son simplemente los que andan nomás ahí rondando o vigilando hasta que seguramente puede haber alguien que sí, más o menos de cierto rango o peso en el rumbo o en la zona. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

Al abordar el poderío del crimen organizado en paralelo con los entes estatales, resalta que las personas siempre lo comparan con el cuerpo de policía. Es decir, la faceta que más claramente se observa es la relacionada con el ejercicio de la fuerza y la violencia. Dentro del imaginario colectivo, los grupos criminales son equiparables a la fuerza policíaca, no a la de la administración pública o a las empresas o comercios. Para la mayoría de las personas, el poder que ejerce el crimen organizado es mayor al que tiene la policía y este tiene un origen claro: la cooperación entre las autoridades estatales y los actores criminales. No se conciben como organizaciones contrarias o enfrentadas la una a la otra, sino como entes que se relacionan y, hasta cierto punto, se apoyan o cooperan. "El mismo poder que la policía no, todavía esta policía es más fuerte'. (Comunicación personal, Entrevistado 2, 2021)

No creo que tengan un poder similar. Yo creo que mayor. Al final del día creo que los gobernantes o la gente en el poder está al mando de ellos. Creo que siempre ha existido como esa alianza, por así decirlo. Pero sí creo que. hoy los gobernantes son los que están a disposición de ellos. (Comunicación personal, Entrevistado 1, 2021)

No creo que uno tenga más poder que otro, yo creo que más bien están coludidos [...] porque pues digamos sobre la venta de drogas pues no les dicen nada y no creo que la policía no lo sepa, porque digamos que son como tres calles seguidas en las que se sabe que venden y pues ellos no hacen nada. Y pues entregan, digamos, la mercancía a plena luz del día, en frente de la gente, como si nada, como si se tratara de cualquier producto. Y pues no, no ha habido ninguna represalia ante esto. (Comunicación personal, Entrevistado 1, 2021)

A pesar de que se entiende al crimen organizado como un ente capaz de rivalizar en poder con las autoridades, se asume que esto sucede solo a nivel local. Los habitantes de la zona consideran que la infiltración o colusión de los actores criminales se limita únicamente a las esferas de poder a nivel colonia o municipio, y que estos no están presentes en los cuerpos de seguridad de mayor rango. Debido a ello, organizaciones como el ejército o la Guardia Nacional aun cuentan con reconocimiento y legitimidad para atender las problemáticas de violencia de la zona. La construcción de esta narrativa permite a los habitantes contar con la esperanza de que existe un ente gubernamental que puede ayudarlos con la situación de violencia crónica que experimentan. Estas afirmaciones se sustentan en el conocimiento empírico, en las vivencias y observaciones de lo que ocurre cuando este tipo de organizaciones recorren o visitan la zona. Dicen dos entrevistados que: "ha habido ocasiones en las que llega el Guardia Nacional al lugar y se desaparecen mágicamente todos. Nadie supo" (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021) y "digamos que, este, están coludidos con la policía local, pero tal vez ya no a mandos más altos, como con la Guardia Nacional" (Comunicación personal, Entrevistado 2, 2021).

Para los pobladores, el crimen organizado ha alcanzado tal poder que su influencia se observa en múltiples espacios de la esfera pública. Si bien no utilizan el término "Segundo Estado", de sus respuestas se puede advertir el alto grado de organización que los grupos criminales han desarrollado y la clara suplantación de funciones exclusivamente estatales. El Segundo Estado se organiza a través de rangos y jerarquías, y utiliza horarios para llevar a cabo sus actividades. Se trata no solo de simples actuaciones criminales, sino de la presencia de toda una organización que se encuentra por detrás de la violencia y crímenes cometidos. Dice uno de los entrevistados que: "en las canches estaban los dos y ellos tienen como un rey y horarios y turnos de trabajo" (Comunicación personal, Entrevistado 2, 2021).

Uno de los aspectos esenciales que permiten la operación del Segundo Estado es la legitimidad que llega a alcanzar en la comunidad. En diversas ocasiones, el hecho de que los actores criminales lleven tanto tiempo operando en ciertas colonias ha normalizado sus actividades y se les considera un elemento más del espacio público. Sin embargo, la legitimidad alcanzada tiene su principal origen en dos elementos. En primer lugar, en que en determinados espacios han llegado a suplantar al Estado como garantes de la seguridad y protección de los habitantes. En segundo lugar, a la represión que realizan sobre todos aquellos que se opongan a su actuación.

En dónde están las canchas, a una o dos calles hay un punto de venta droga que ya todo el mundo conoce. Pero incluso hasta ellos mismos como que te cuidan. Ellos ven que hay algo raro y ellos se acercan a ayudarte. Como que ya identifican a la gente de la colonia y si saben que están en problemas sí se acercan a auxiliar. (Comunicación personal, Entrevistado 2, 2021).

Si bien para algunas personas los actores del Segundo Estado garantizan hasta cierto punto la protección de la comunidad, no se identificó ningún testimonio donde se afirma de manera explícita o implícita que la presencia del Segundo Estado era positiva para la colonia. Parece más bien que estas afirmaciones son producto de la construcción de una narrativa destinada a dar sentido a la presencia del Segundo Estado en la vida cotidiana de los habitantes, y son un mecanismo más de protección ante la percepción de una violencia que parece ser arbitraria y desorganizada.

Sin embargo, es claro que el mayor medio de control social con el que cuenta el Segundo Estado es el miedo, y la posterior intimidación que se deriva de él. A través de estos dos elementos se garantiza el silencio de los oprimidos y se genera un consenso implícito por medio del cual se concibe al crimen organizado como un ente con gran poder que difícilmente puede ser combatido.

Por medio del miedo y la intimidación, el Segundo Estado se hace presente no solo en el espacio físico -donde lleva a cabo sus acciones de violencia-, sino también en el espacio simbólico de seguridad de los habitantes de la localidad. Al Segundo Estado se le concibe como presente en todas partes, en las calles donde los pobladores transitan cotidianamente, en las zonas en las que desarrollan sus actividades productivas, en los lugares de ocio o esparcimiento, entre otros. Al ser un ente tan omnipresente en el espacio público, el único resguardo que existe para las personas es el espacio privado, sus hogares y los de las personas de mayor confianza. Dice uno de los entrevistados que:

O sea, sí, pero por el lado de la amenaza, por el lado de la intimidación, por la parte de, llamémosle, factor psicológico. Tenemos el factor psicológico. Te pueden decir yo te tengo ubicado, yo que sé tus movimientos, ya sé dónde estás, quién entra, quién sale, ya sé tus puntos débiles [...] Ya cuando estás en esos puntos de lo psicológico, del chantaje, del acoso propiamente, pues no tienes otra más que tratar de ver como de salir sin que salgas afectado tú o los tuyos. Entonces, en ese sentido yo digo que me queda claro que el crimen organizado tiene las maneras, los recursos, todo, pero todo a través de la de la intimidación. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

El poder del Segundo Estado también se observa como cambiante a lo largo del tiempo. En los últimos años, la influencia sobre la comunidad ha aumentado de manera importante; sin embargo, no se ahonda en las razones de este incremento. Para algunas personas, esto es debido al creciente reclutamiento de jóvenes y al aumento del grado de violencia de los actos y crímenes cometidos. Esto ha llevado a concebir a la comunidad actual como peor en comparación de la que existía hace algunos años y a equiparar a las actuaciones del Segundo Estado como el origen de la "pudrición" de la sociedad. En este sentido, dice uno de los entrevistados que:

Sí logran intimidar porque es como un grupo específico de muchachos y pues digamos que toda la vida han sido conflictivos aquí en la colonia. Y actualmente, pues ya crecieron y todo, entonces sus agresiones han ido siendo cada vez más fuertes. Anteriormente eran peleas como tal, unas campales, pero ahora ya es como de amenazar con un arma o con algo. Han picado gente y de todo. Esto sí influye porque pues intimida y yo creo que precisamente por eso la gente muy difícilmente los denuncia. Porque aparte de aquí, de la zona, [los muchachos] mantienen contacto con otros de otras colonias [...] Antes a lo mejor había problemas a nivel, pues que te puedo decir, conflictos personales entre vecinos, a lo mejor uno que otro borracho, a lo mejor alguno que otro que salió accidentado picado de alguna confrontación muy personal. [...] Pero hoy en día te enteras de infinidad de cosas, de situaciones todavía mucho más, vamos a decirlo, espeluznantes. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

Como ya se mencionó brevemente en apartados anteriores, esta construcción de la narrativa de podredumbre trae consigo consecuencias importantes dentro del imaginario colectivo. En primer lugar, se genera la idea de que existen elementos de la sociedad que resultan tan "nocivos" que su presencia y actuación ocasionan el deterioro de todo el tejido social. En consecuencia, a este tipo de personas, que son regularmente los perpetradores de la violencia, se les considera como una "plaga" o una "enfermedad" que se expande y que debe ser eliminada. A su vez, esto lleva a concebir a estos actores como personas que han perdido su calidad de humanos y que, por tanto, no merecen las prerrogativas o consideraciones que el Estado pudiera tener sobre ellos. Dice el mismo entrevistado:

Pero en ese mismo sentido también, como le dicen en Monterrey "los malitos', que es propiamente como se dirigen a las pandillas, a los narcos, los malitos, pero los malditos de aquí de donde vivimos, pues también ellos se han sofisticado para no quedarse atrás y siguen haciendo su, pues de lo que ellos saben vivir, que es realmente de todo eso. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

La idea de podredumbre social genera una narrativa en la que están las personas buenas, que luchan por el desarrollo de la comunidad y los otros, la plaga que se expande en las esferas sociales. La principal consecuencia de este discurso de polaridades y enfrentamiento es la generación de prejuicios que pueden fungir como acentuadores de les desigualdades sociales. Un gran ejemplo de esto lo dan las condiciones de frontera de la zona cercana al metro y avenida Río de los Remedios. Para muchos de los habitantes de la Ciudad de México, son los provenientes de Ecatepec quienes originan las condiciones de violencia, esto ha generado comentarios discriminatorios hacia este grupo social y una mayor división en una comunidad que debería estar unida en aras de combatir la situación de violencia crónica que experimenta. Dice el mismo entrevistado:

Lo pongo en esta analogía: me gusta mucho cocinar, entonces yo puedo hacer de la mejor manera y del mejor ánimo y todo y cantando y me pongo a cocinar, quiero hacer pozole, y está el pozole y los invito, pero a lo mejor no me estoy dando cuenta o si me di cuenta que la carne estaba echada a perder y no me importó. Y así la hice y así la serví y a todos les hizo daño. Entonces, mi gran esfuerzo de querer hacer que pasaran y disfrutaran un buen alimento, consciente de que yo sabía que la carne estaba echada a perder, pues se vino todo para abajo ese esfuerzo por el simple hecho de que no tuve yo el cuidado de corregir o de poner otra carne. Entonces todo el esfuerzo se viene abajo. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

El Segundo Estado organiza la vida social a partir de su infiltración en diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en las organizaciones de seguridad pública. Es destacable cómo los habitantes no confunden a los cuerpos de seguridad pública con aquellos actores pertenecientes al Segundo Estado. A pesar de que se conciben como organizaciones fuertemente implicadas y relacionadas, cada una cuenta con símbolos y normas que les distinguen. La policía, que debería erigirse como un cuerpo gubernamental capaz de inspirar confianza y sensaciones de seguridad y protección en los habitantes, se ha transformado en un cuerpo que produce prácticamente los mismos sentimientos de inseguridad que genera el Segundo Estado. Dice uno de los entrevistados: "las autoridades lo saben y no hacen nada. Al contrario, nos pasan a fregar más, dejando que casas que eran particulares se han ido convirtiendo en vecindades y algunas hasta de mala muerte" (Comunicación personal, Entrevistado 2, 2021).

Para algunas personas, la relación entre policía y Segundo Estado se produce a la vista de todos y se manifiesta de forma tan clara que genera un sentimiento de impotencia y coraje. La desconfianza ante los cuerpos de seguridad no suele provenir de la plática o la experiencia ajena, más bien se observa que gran parte de los habitantes ha sufrido o presenciado un abuso por parte de la autoridad derivado de su colusión con los actores del Segundo Estado.

¿De qué sirve llamar a la policía si ellos mismos están con ellos? Roban, se los lleva la policía, les dan unas vueltas, les piden dinero y los bajan y uno se quedó con su problema. Cuando sean honestos los policías va a cambiar todo; sé que no todos son iguales, pero desgraciadamente por unos pagan otros. Hasta de abrazo se saludan con las ratas ya no tenemos confianza en nadie. (Comunicación personal, Entrevistado 1, 2021)

El grado de complicidad entre policías y Segundo Estado llega a tal punto que los primeros utilizan los recursos materiales que les proporciona el Estado para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Se menciona el uso de patrullas para acudir a los puntos de operación del Segundo Estado y cobrar las cuotas necesarias para que la policía no haga caso de las actuaciones delictivas que realizan. Esto se observa a cualquier hora del día, la normalización ha llegado a tal grado que ya no se busca la oscuridad de la noche como el refugio para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Así, dice uno de los entrevistados que:

Pues, por ejemplo, en la calle, en la edad en la que vivo, vive él como el jefe del punto. El del punto de drogas vive en mi misma cuadra y hay muchos días en los que pasan las patrullas a recoger dinero a su casa y cosas así, pues todos los vecinos hemos dado cuenta. (Comunicación personal, Entrevistado 2, 2021)

La complicidad entre la policía y el Segundo Estado no se presenta únicamente a partir de la acción de los actores que integran ambos entes, sino que también se manifiesta por medio de la omisión policial. En ocasiones, los cuerpos policiales no actúan directamente en la realización de hechos ilícitos, pero sí consienten la realización de estos por parte del crimen organizado. En la mayor parte de las ocasiones es el dinero el que motiva la colaboración policiaca.

Una vez alguien le quiso pegar a un chavo que iba pasando, estaba en una patrulla y este pues vi que nada más esta persona se acercó y pues hasta le dijo a la patrulla así, muy directamente pues que le iba a pegar, que les daba para un chesco y que ellos no habían visto nada. Y la patrulla muy como si nada, hasta le dijo pues que se iban en ese momento y después regresaban. Entonces me tocó ver que la patrulla efectivamente se fue, le pegaron y pues ya la verdad ya no vi si regresaron por aquí, les dieron el dinero o no, ya no vi eso, pero pues sí, sí me tocó ver eso que le estoy contando, o sea, no me lo contaron. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

Uno de los aspectos más destacables relacionados con el apoyo policial para la presencia del Segundo Estado es que las personas no ahondan en las razones que pueden dar lugar a la colusión. Se asume que la policía actúa de dicha manera únicamente por dinero y por el pago que reciben por parte de los grupos del crimen organizado. Sin embargo, en ningún momento se hace referencia a la existencia de condiciones específicas que permiten el crecimiento de la cooperación criminal y su mantenimiento a lo largo del tiempo. Resultaría necesario realizar un estudio que permita conocer la percepción de los habitantes sobre el tema. Como se observó con el fenómeno de la violencia, se trata de un problema claramente multifactorial que requiere un abordaje único.

En el contexto anterior, puede afirmarse que el apoyo de la policía es un elemento indispensable para la existencia del Segundo Estado. No existiría el Segundo Estado sin el apoyo institucional que recibe, ya sea de forma directa o por medio de la realización de omisiones e incumplimiento de las labores estatales. La policía es un actor de frontera que opera y sirve a ambos Estados. Se trata del enlace esencial que permite articular ambas organizaciones. A la vez que se supone que cumple con la función de proteger a los ciudadanos, así como también otorga protección a los actores del Segundo Estado. Es a través de su voluntaria ausencia o de su complicidad que muchas veces se presentan las condiciones materiales necesarias para que el Segundo Estado opere. Si bien no puede afirmarse que todo el cuerpo policial sirva al Segundo Estado, la población juzga a todos los policías en su conjunto y no distingue las individualidades de cada elemento. Así, dice uno de los entrevistados que:

O sea, estoy viendo videos donde hay un camionero que a lo mejor es de aquí o viene de Torreón y no conoce las leyes. También juega mucho el tema de la ignorancia, porque uno no lo lee, no se cultiva y de repente le dice el oficial "oye, pues es que estás detenido', le inventa cualquier cosa, o a lo mejor tiene razón y lo está deteniendo por algo, pero se dan cuenta de que de repente el policía de la patrulla que lo detuvo es municipal y está dentro de una carretera federal que no tiene entonces el oficial la jurisdicción y que ya lo van a remolcar, pero que resulta que la camioneta ni siquiera es de gobierno, sino que es una concesión de un cuate con el que ya está apalabrado. Entonces el que lo apalabró le dijo "si tú me traes camiones nos vamos a las michas con los que pague de la infracción', que no son ni cinco mil ni diez mil. Entonces empiezas a ver toda una situación que dices "oye, ¿hasta dónde hemos llegado?'. (Comunicación personal, Entrevistado 3, 2021)

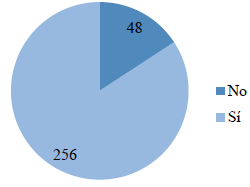

A fin de conocer a mayor profundidad la percepción de los habitantes sobre el crimen organizado, se les preguntó a los encuestados si consideraban que había grupos delictivos organizados operando dentro de las colonias y la zona en estudio. La gran mayoría (85 %, n=256) respondió que sí consideraba que este tipo de grupos actuaban en su comunidad (ver figura 2). Tal y como ya se había podido constatar, para la mayoría de los habitantes la presencia de actores delictivos organizados es innegable y mencionar que no existen en la comunidad es no ser consciente de la situación actual que se vive en las cercanías al metro y avenida Río de los Remedios.

Fuente: elaboración propia.

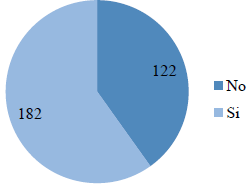

Figura 2 Cantidad de habitantes que consideran que existen grupos delictivos organizados

Un indicador importante de la influencia del crimen organizado es el grado de silencio que su poder les permite mantener en la comunidad. Si bien la gran mayoría de los encuestados afirmaron que en la zona en estudio existían grupos del crimen organizado, solo el 60 % de los participantes (n=182) señalaron que los habitantes de la colonia sí hablan de los grupos delictivos organizados de la localidad. Esto implica que el 25 % restante (considerando la eliminación del 15 % de personas que no consideran que existen grupos del crimen organizado) existe un control -probablemente proveniente del miedo- que no les permite hablar sobre esta situación con otros habitantes de la comunidad (ver figura 3). Se trata de un grado importante de silencio, pues implica generar condiciones de intimidación suficientes que produzcan que uno de cada cuatro pobladores no aborde el tema en el espacio público.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Habitantes de la colonia que hablan de la presencia de grupos delictivos organizados en la localidad

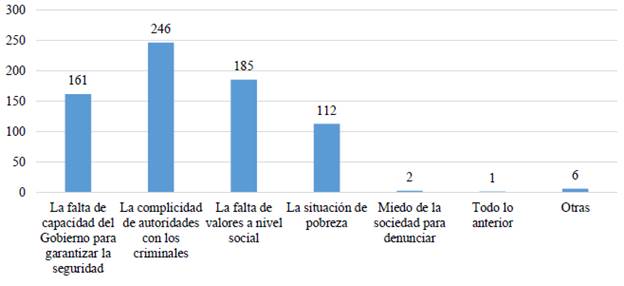

Se preguntó también a los encuestados sobre las razones que ellos consideraban que eran esenciales para la existencia del crimen organizado y que, en consecuencia, permitían que este operara con relativa libertad. Como puede observarse, el 81 % (n=246) respondieron que la complicidad de las autoridades con los criminales era la principal razón de existencia; un 61 % (n=185) indicaron que la falta de valores a nivel social también influía para que el crimen organizado operara; el 53 % (n=161) indicó que la falta de capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad era otra razón de peso y, por último, el 37 % (n=112) señaló a la situación de pobreza como un aliciente para la existencia de los grupos criminales organizados (ver figura 4).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Opinión de los habitantes sobre las razones por las que existe el crimen organizado

Como puede advertirse, más de la mitad de los pobladores señalaron tres razones o más como generadoras de la existencia del crimen organizado. Esto implica el reconocimiento por parte de los habitantes de que se trata de una problemática multifactorial. Desde esta visión, no solo es necesario el fortalecimiento de las instituciones públicas de seguridad para atender la situación de violencia crónica que se experimenta, sino que se requieren acciones desde diversos frentes que atiendan a factores que generan cada una de las razones señaladas. Así, el fenómeno de la violencia es resultado de circunstancias complejas en el que desempeñan un papel relevante no solo las condiciones de vida desfavorables, como la pobreza o la marginación, sino también otros aspectos como la cohesión comunitaria, los valores predominantes en la sociedad o la adecuada formación académica y profesional de quienes están a cargo de garantizar condiciones de seguridad y protección a la comunidad.

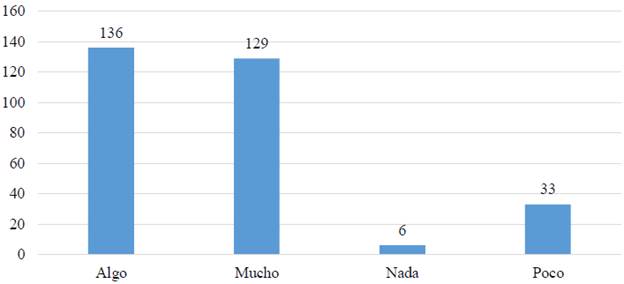

Por último, con el fin de ahondar en la percepción de los habitantes sobre la complicidad entre los grupos delictivos organizados y las autoridades de seguridad pública, se cuestionó a los encuestados sobre el nivel de colusión que consideraban que existía. Es destacable que únicamente un 2 % de los encuestados (n=6) estima que no existe relación de ningún tipo entre ambos actores; mientras que el 98 % restante establece que sí se presenta una relación, pero en diversos grados. Para el 11 % (n=33) el nivel de complicidad es poco, y para el 45 % (n=136) existe una complicidad a nivel medio, mientras que en el caso del 42 % restante (n=129) la colusión entre autoridades y crimen organizado es alta (ver figura 5).

Conclusiones

Los niveles de violencia que se presentan en las localidades cercanas al metro y avenida Río de los Remedios la convierten en una de las zonas más violentas del área metropolitana del Valle de México. La cantidad de personas a las que afectan y el corto periodo en el que se presentan permiten catalogar a la violencia como crónica. Esta violencia tiene múltiples orígenes; sin embargo, el más claro e importante es la acción del crimen organizado.

Durante años, las organizaciones criminales han habitado la zona, se han apoderado paulatinamente del espacio público, se han infiltrado en las instituciones públicas y han generado condiciones de impunidad que les permitan continuar con sus acciones ilícitas. El miedo es la principal forma de control social con el que el crimen organizado cuenta, y este es producido a través de los actos de violencia que se cometen.

A través de la violencia, el crimen organizado ha ganado gran poder y control sobre la sociedad. Esto, en conjunto con una ausencia del Estado y con la cooperación de actores pertenecientes a la administración estatal, ha permitido que poco a poco asuman funciones que tradicionalmente corresponden únicamente al Estado. Por ejemplo, tienen capacidad para ejercer violencia sobre la población, cuentan con fuerzas armadas, establecen impuestos y sancionan a aquellos que violan las normas que imponen.

Ante esto, el crimen organizado puede ser definido como un Segundo Estado que opera con relativa libertad en zonas específicas, como puede ser las demarcaciones cercanas al metro y avenida Río de los Remedios. Este Segundo Estado suplanta al tradicional y adquiere legitimidad por medio del consenso implícito de la sociedad y el silencio obligado de los reprimidos. Al haber estado presente durante ya muchos años, la población ha ido aceptando su existencia y reconociendo las actividades que realiza.

La presencia del Segundo Estado se ha vuelto tan habitual que múltiples acciones en origen violentas han sido normalizadas y, bajo determinadas circunstancias, se les considera como positivas. Por ejemplo, existen algunos pobladores de la zona en estudio que afirman que en ocasiones el Segundo Estado les proporciona protección ante agentes que buscan alterar el orden público y que son externos a las dinámicas habituales de la comunidad.

También, en determinadas zonas, el Segundo Estado ha establecido el cobro de un impuesto por protección conocido coloquialmente como "derecho de piso", a través del que se supone que se garantiza la protección de quien paga. Este tipo de normalización de las conductas del Segundo Estado, en conjunto con la represión violenta de aquellos que buscan enfrentarse a este ente, han generado una especie de legitimidad a la existencia del Segundo Estado.

La categoría conceptual de "Segundo Estado" se retoma de las ideas de Rita Segato, por considerar que su doctrina y entendimiento de la categoría son las más acordes al fenómeno presente en la zona en estudio. La principal debilidad de esta categoría radica en que suele emplearse para describir el estado de un territorio extenso, como un país o un Estado determinado. Sin embargo, en zonas de gran tamaño es complejo determinar hasta qué punto el grupo que sustituye al Estado ha impuesto sus normas y ha adquirido el poder suficiente para ser catalogado como Segundo Estado. En la presente investigación, la observación directa del entorno en estudio, las entrevistas realizadas, la etnografía digital y las encuestas aplicadas permiten afirmar de forma contundente que existe un Segundo Estado presente en la localidad en estudio.

Como se ha podido constatar, la presencia de un Segundo Estado no implica que este ha controlado todos los espacios y zonas de influencia cuyo manejo le corresponde inicialmente al Estado tradicional. Como el propio nombre lo indica, se trata de un "segundo" Estado que necesariamente convive con un primero. El Segundo Estado realiza, hasta cierto punto, acciones que permitan mantener un equilibrio entre la presencia del Estado tradicional y la libre realización de sus actividades y funciones suplantadas. En otras palabras, no busca derrocar o acabar con el sistema tradicional, sino obtener o conservar una posición ventajosa respecto de él.

Se observa que la relación entre primer y Segundo Estado es más compleja de lo que podría concebirse, pues el Segundo Estado no desea que el primero desaparezca, sino que busca coexistir con él en situación de ventaja. La interacción entre ambos se da, de manera principal, en el ámbito local, a través de impunidad y acciones violentas entre los actores que pertenecen a uno y a otro. Debido a esto, el poder de los actores del Segundo Estado no puede concebirse como en contra de las autoridades gubernamentales, sino que, en gran medida, se da en articulación con ellas.

La presencia del Segundo Estado en las zonas cercanas al metro y avenida Río de los Remedios ha generado la creación de un performance frente al delito, a través del cual los habitantes adaptan sus conductas para evitar ser víctimas de la violencia. Aunque la violencia que enfrentan día con día ha traído una serie de estragos a su vida cotidiana, la población resiste y se enfrenta al poder del Segundo Estado a través de acciones individuales y comunitarias.