Introducción

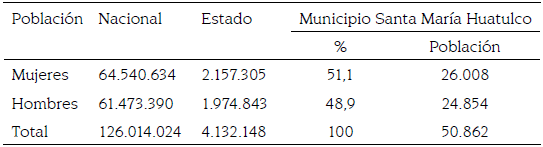

La palabra Oaxaca proviene de la lengua náhuatl que significa lugar de huajes, diversas culturas florecieron en su territorio durante la época prehispánica (1500 a. C.- 1521 d. C.). Actualmente, predominan pueblos de origen zapoteco y mixteco que se caracterizan por su tradición artesanal manifiesta en cerámica, tallado y textiles (Arellanes et al., 2018). Acorde con el Censo de Población y Vivienda 2020 de México, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI- (2020), el estado de Oaxaca ocupa el décimo lugar de población a nivel nacional, con un total de 4.132.148 habitantes, de los cuales 2.157.305 son mujeres y 1.974.843 son hombres como se muestra en la Tabla 1.

Asimismo, el grado promedio de escolaridad de la población de quince años y más de edad es de 8,1 %, lo que equivale a poco más de segundo año de secundaria. Según el censo, Oaxaca ocupa el tercer lugar en México en población analfabeta de quince años o más, casi diecisiete de cada cien personas no saben leer y escribir (INEGI, 2020). En la Tabla 1 se muestran los datos estadísticos comparativos de la población de hombres y mujeres a nivel nacional y del estado de Oaxaca, así como del caso de estudio correspondiente al municipio de Santa María Huatulco de la Región de la Costa.

Oaxaca es un Estado reconocido por ser pluriétnico, es decir, coexisten dieciséis pueblos originarios de los sesenta y ocho registrados a nivel nacional por el INEGI, por lo que en el rubro de población en hogares indígenas de tres años y más, hablante de lengua indígena es de 1.221.555 personas, 850.825 hombres y 929.478 mujeres. En Oaxaca también se identificó una población afromexicana del 4,7 % de la población, es decir, 194.474 personas se reconocen como afromexicana o afrodescendiente, que en su mayoría se dedica a la ganadería y agricultura de auto-consumo, donde veinte de cada cien personas no saben leer y escribir (INEGI, 2020).

Acorde con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -CDI- (2008), los municipios eminentemente indígenas muestran que 85 % de la población mayor a cinco años mantiene el uso de la lengua indígena. Sin embargo, la tendencia de mayor vulnerabilidad en las mujeres se presenta también a lo largo de la región, ya que el 30,4 % son mujeres monolingües. Es claro que las mujeres son más vulnerables a la problemática educativa, ya que cuarenta y seis de cada cien no dominan la lecto-escritura (CDI, 2008). Las mujeres indígenas se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, ya que enfrentan múltiples niveles de discriminación, tanto por su origen indígena como por razones de género y de estatus económico o social (Herrera y Duhaime, 2014).

El turismo es un sector importante de la economía en México, desde hace varias décadas distintos Gobiernos promueven su expansión como estrategia de desarrollo, en particular en zonas del litoral caracterizadas por alta marginalidad y fragilidad socioambiental (Rubio, 2017). La región de la Costa del Estado de Oaxaca es conocida por ser una zona de contrastes. La gran afluencia turística en sus playas convive con una población mayoritariamente mestiza y con un porcentaje significativo de población indígena, que representa aproximadamente el 39 % de la población total. Además, en esta región, por cada cien personas indígenas alrededor de cincuenta y dos son mujeres.

En concordancia con los estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2006), Oaxaca se encuentra en el lugar treinta y uno de los treinta y dos Estados de la república mexicana en materia de desarrollo con respecto al género. Esto significa que el acceso a los derechos fundamentales de las mujeres, incluyendo el derecho a la educación, no está garantizado. Suele aceptarse que la pobreza, la desigualdad y la exclusión no pueden reducirse a la dimensión económica, y se acepta que modernización y desarrollo no son conceptos equivalentes. Por lo que, en la caracterización oficial de la situación de la población indígena, se ha pasado a incluir factores sociales, políticos, culturales e incluso identitarios (Singer, 2014).

Avila y Rodríguez (2018) indican que, debido a problemas económicos, los hogares aumentan el número de actividades económicas en diferentes sectores para mejorar su bienestar y posibilidades de supervivencia. Como indica Moctezuma et al. (2014) la población rural, la población indígena, las mujeres, los niños y los adultos mayores, tienen porcentajes de pobreza más grandes que los promedios generales. Un distintivo generacional de las mujeres indígenas es que siempre han trabajado para obtener ingresos para la familia, la novedad de la actual promoción del trabajo femenino es que se enmarca como norma moral de emancipación, superación y empoderamiento personal (Gutiérrez, 2021). Y es que, el trabajo artesanal es muy peculiar ya que, a través de él se conservan y transmiten las costumbres y tradiciones de su grupo social mediante objetos decorativos y utilitarios que reflejan su propia cosmovisión indígena (Del Carpio y Freitag, 2013).

¿Qué se entiende por artesanía indígena?

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (Lffmaa) define a los artesanos como "aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía" (art. 3, n. ° III). Además, la Lffmaa, establece que se entenderá por artesanía:

Actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente. (art. 3, n. °II)

De igual forma, y en concordancia con los elementos del concepto anterior, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías -Fonart- (2015) define la artesanía como:

Es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. (p. 14)

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco- (2017) indica que las características de los productos artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos y pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.

El director de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, Rodolfo Cisneros Márquez indica que "las artesanías pertenecen a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo hermoso, donde los objetos artesanales reúnen la utilidad, la tradición y la belleza. Según Octavio Paz, las artesanías dan lecciones de sociabilidad, sensibilidad y fantasía" (Sales, 2013, p. 10). Además, en México, la diversidad de las culturas prehispánicas propició la elaboración de artesanías distintivas de cada región, hecho enriquecido a través del tiempo. La Directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Rafaela Ruft Dávalos indica que, en el tema de las artesanías, los esfuerzos que se hagan de manera colegiada permitirán que haya artesanos por elección y no por desesperación (Sales, 2013). Asimismo, la elaboración de las artesanías es una respuesta a la necesidad de identidad, pero también es una respuesta de uso, costumbre o situación geográfica que expresa la habilidad creativa de los individuos y los contextos colectivos que conforman las expresiones culturales (Fábregas, 2010).

Los pueblos originarios tradicionalmente han tenido una importante participación en la elaboración de artesanías, plasmando en cada una de ellas su cultura ancestral (García, 2015, García-Pérez, 2015). Unas de las principales problemáticas que viven las artesanas indígenas es el abuso de la intermediación de sus productos, los revendedores que plagian sus productos y la falta de una retribución justa por sus creaciones. La pandemia por la Covid-19 agudizó la situación del artesano, ya que afectó la afluencia del turismo y las actividades económicas, así como las ventas de las artesanías que tradicionalmente se realizan cara a cara, con lo cual se le brindaba al artesano la oportunidad de comunicar al cliente final sus emociones, el significado de sus símbolos y colores plasmados en sus obras.

El principal objetivo de la presente investigación es impulsar el empoderamiento socioeconómico de las artesanas de comunidades y pueblos indígenas, mediante la creación de un corpus con el dominio de imágenes y atributos con valor que identifiquen las emociones, sensaciones y elementos simbólicos que están presentes en el diseño de los productos artesanales de los pueblos indígenas, para que sirvan de base en la interacción de la interfaz del comercio electrónico y la experiencia de lo deseable en búsqueda de la satisfacción del usuario final. Dado que existen diversas situaciones que afectan a los artesanos, entre ellas la falta de acceso del sector artesanal a las herramientas tecnológicas actualmente disponibles en el mundo globalizado para apoyar los programas de rescate, difusión y comercialización (Rubín de la Borbolla, 2016).

Hernández et al. (2007) indican que para la comunidad que comercia dentro del sector artesanal, es necesario tener una herramienta para mejorar el papel que desempeñan en ese sector, con la posibilidad de orientarlos y aconsejarles sobre cómo aprovechar mejor sus recursos y capacidades mejorando los resultados de los negocios y generando ingresos que les permita vivir mucho mejor.

Metodología

La presente investigación forma parte del proyecto "Empoderamiento e innovación en el emprendimiento de los pueblos originarios a través de HCI con enfoque en la Artesanía y Diseño Emocional", que tiene como base el conocimiento empírico adquirido por los investigadores a través de la investigación acción participativa, la cual ha permitido, a través de la convivencia con las comunidades de los pueblos originarios, tener un acercamiento a una realidad objetiva (Hillmann, 2001).

La descripción etnográfica deriva del trabajo realizado en distintas comunidades etnolingüísticas en diferentes etapas a lo largo de seis años en distintas regiones de Oaxaca. Durante este tiempo se ha observado la participación colaborativa y autogestora de los miembros de las comunidades indígenas en proyectos que impulsan su crecimiento y desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, con base en esta experiencia, es posible proponer estrategias de comercialización con raíces culturales que a su vez sea gestionado por los mismos productores de artesanías indígenas, ya que como indica Cohen (2001), lograr un mayor éxito económico para algunos productores locales indígenas requiere del desarrollo de un modelo gestionado por los mismos productores.

Desde un punto de vista positivo, la pandemia por la COVID-19 también ha coadyuvado para que el artesano reinvente su proceso de comercialización incursionando en espacios virtuales a través de las redes sociales. Sin embargo, su presencia en Internet adolece de una identidad cultural y de la comunicación emotiva que se genera con la venta cara a cara en los espacios físicos. Por ende, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo identificar emociones, sensaciones y aspectos de identidad cultural étnica, para diseñar las interfaces gráficas de un portal de e-commerce de productos artesanales indígenas, que generen vínculos emocionales con el usuario final cuya experiencia sea lo más agradable, positiva y satisfactoria posible? A fin de dar respuesta a esta pregunta, el proyecto se ha dividido en tres etapas que contemplan tres momentos diferentes en el proceso de la generación del factor emotivo. La primera etapa se da cuando la artesana indígena concibe y crea la artesanía producto de su imaginación y creatividad con identidad cultural de origen. La segunda etapa emotiva surge con la interacción del cliente que adquiere el objeto artesanal en el proceso de compra y venta, cuya experiencia puede ser agradable y positiva o, por el contrario, generar un sentimiento y emociones negativas que produzcan un malestar psicológico o de desagrado que incida en no desear adquirir el producto. Dado que la estrategia de comercialización planteada en este estudio involucra el uso de las tecnologías de la información y comunicación a través del comercio electrónico, la tercera etapa emotiva contempla la interfaz gráfica, cuyo dominio de imágenes fotográficas son un referente real de la artesanía que será percibida de un modo visual por el consumidor de la artesanía. En este sentido, un referente real será el registro fotográfico de las artesanías que funge como mediador en el proceso de comunicación y generador del factor motivacional. Por consiguiente, se presenta la iniciativa del diseño y desarrollo de la herramienta de software para identificar las emociones generadas por las imágenes fotográficas de las artesanías como aporte en la implementación en la interfaz gráfica del contexto del comercio electrónico.

Se ha realizado un muestreo probabilístico de tipo aleatorio para considerar como sujetos de estudio de la presente investigación a cincuenta artesanas, cuya edad es de veintitrés a sesenta y cinco años, residentes de las Bahías de Huatulco, dentro de la Región de la Costa del estado de Oaxaca. La investigación es de carácter cualitativo con métodos etnográficos que permiten la aproximación y convivencia con las artesanas, centrándose en cómo crean sus artesanías y se transforman en procesos de interacción social (Plesner y Phillips, 2014) con diseños emotivos que guardan una identidad cultural, además de generar un ingreso económico.

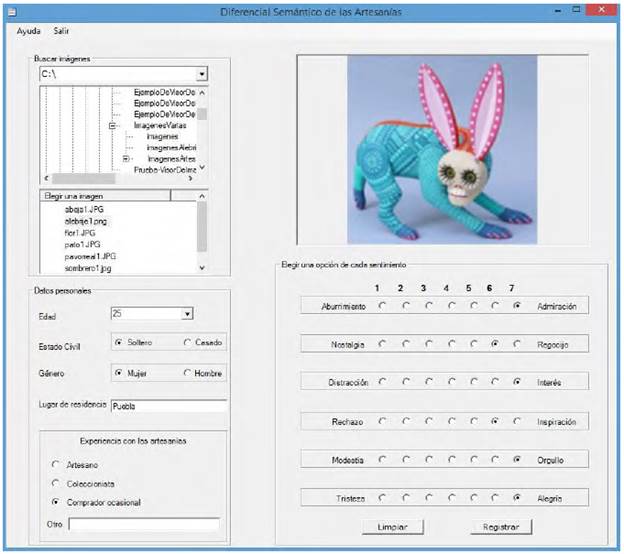

Para identificar las emociones se ha aplicado la técnica de Semántica Diferencial de Osgood et al. (1976), de donde se toman los principios de la semántica diferencial para desarrollar el software denominado Sistema de Diferencial Semántico de Artesanías (Sidisart), el cual consiste en presentar una escala bipolar de los sentimientos emotivos. La finalidad es caracterizar la percepción del consumidor final, en cuanto a la emoción generada por la artesanía visualizada.

Resultados

Las artesanías como generadoras de emociones y la inclusión social

Scherer (2000) clasifica las teorías emocionales resaltando los principios comunes de cada modelo de acuerdo con su categoría, siendo estas: dimensional, discreta, orientadas al significado y componenciales. Cada categoría responde a un enfoque del proceso emocional. El modelo propuesto por la Teoría OCC de Ortony et al. (1988) se sitúa entre los modelos componenciales por contar con criterios de evaluación, también puede incluir aspectos comunes a los modelos orientados al significado. Es en esta teoría en la cual se basa el presente caso de estudio. Es difícil lograr la conceptualización de emociones debido a que existen diversos modelos teóricos dentro de la psicología (Dazarola, 2017; Chóliz, 2005), así como tratar de caracterizar los sentimientos dentro del contexto de una interfaz gráfica.

La inclusión social se está presentando de modo vertiginoso en el ciberespacio, incluso una de estas manifestaciones se encuentra en el comercio electrónico, que de una manera más justa beneficia el empoderamiento de la mujer debido a que no hace diferencias por género, edad, raza o nivel económico. Estas prácticas comerciales amplían la capacidad competitiva de las artesanas, quienes aún sin una infraestructura empresarial pueden participar en un mercado globalizado. La globalización digital es un fenómeno económico y comercial impulsado por el avance de la tecnología digital. Este fenómeno ha permitido que pequeños productores y nuevos emprendedores tengan un espacio para comercializar sus productos directamente al consumidor, evitando la intermediación y la necesidad de contar con una logística costosa. Esto ha creado nuevas oportunidades de crecimiento y expansión para los pequeños negocios, lo cuales ahora pueden competir de manera más efectiva y eficiente.

Actualmente, las artesanas necesitan incursionar en el mercado digital, así como reinventar su producto artesanal sin olvidar el tradicional. Por ejemplo, un huipil en telar de cintura tiene un alto costo debido a su proceso de elaboración y el tiempo requerido para su creación, un precio justo por el huipil oscila alrededor de 2.000 dólares. Empero, es común que al consumidor le resulte costoso y difícilmente lo adquiere, lo que conlleva a las artesanas a malbaratar su obra por el 25 % de su precio o, en la mayoría de los casos, por menos.

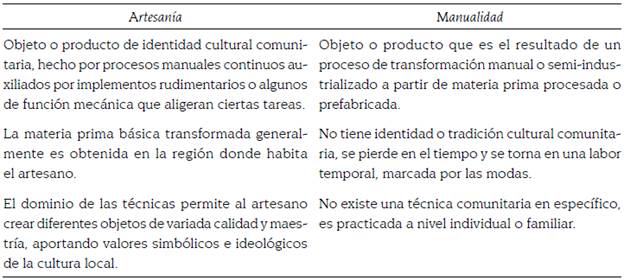

Se han considerado como base las definiciones de artesanías establecidas por el Fonart y la Lffmaa para determinar los productos artesanales del mercado de las Bahías de Huatulco. Sin embargo, se debe considerar que en la región de estudio existen tanto artesanías como productos de manualidades. Por lo tanto, es necesario hacer la diferenciación como se muestra en la tabla 2. En 2015, el Fonart publicó los siete elementos de las artesanías: materias primas y materiales en el proceso de producción, formas de organización para la producción, división del trabajo, transmisión del conocimiento, identidad del grupo productor, diseño del producto y destino del producto son factores de diferenciación entre la artesanía y la manualidad.

La actividad artesanal en las Bahías de Huatulco regularmente se realiza en el núcleo familiar donde cada uno de los integrantes de la familia tiene un rol en el proceso de producción. Por ejemplo, en el caso de los alebrijes, comúnmente son los hombres (padre e hijos mayores) quienes hacen el tallado de la madera y las mujeres e hijos menores decoran las piezas.

A través de la metodología planteada y técnicas de semántica diferencial se deben integrar los valores (imágenes y palabras) que más peso tengan en la experiencia emotiva del usuario final. Contar con una interfaz gráfica en espacios virtuales para la comercialización de las artesanías no solo provoca que los productos diseñados satisfagan las necesidades del cliente, sino que se genere un vínculo emocional con el grupo de artesanas indígenas. Por lo tanto, se proponen las siguientes acciones estratégicas:

Crear un inventario del dominio de las imágenes con valor (emocional y de sensaciones) presentes en las artesanías.

Crear un inventario de las palabras con valor del dominio de los atributos de las artesanías.

Comercialización de artesanías a través del diseño emocional de la interfaz del portal de e-commerce.

Para llevar a cabo las dos primeras acciones se ha desarrollado el software Sidisart, el cual, con base en las respuestas de los participantes al evaluar la artesanía en revisión, se deben integrar los inventarios del dominio de imágenes y palabras con valor emocional sobre los atributos de la artesanía. Las bases de datos resultantes serán retomadas para proveer las características de los atributos (identidad) de los objetos expuestos en la interfaz gráfica de un portal de comercio electrónico de artesanías indígenas.

Estrategia de comercialización a través de Sidisart en apoyo de la comercialización de las artesanías

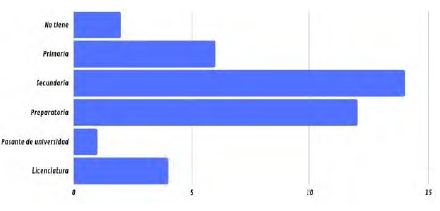

Se debe considerar que las artesanas viven diversas problemáticas que impactan en sus actividades económicas. Por ejemplo, el 35 % de las artesanas participantes en la presente investigación tienen estudios de nivel secundaria. Por lo tanto, es necesario implementar estrategias en apoyo a la educación para la adquisición de competencias emprendedoras y tecnológicas orientadas a las actividades productivas y comerciales de las artesanas, de tal manera que impacte en su economía y se fomente la inclusión digital. En la figura 1 se muestran los resultados sobre la escolaridad de las artesanas.

El trabajo realizado por las artesanas impacta en forma directa la economía familiar, el 59 % de las familias dependen del trabajo de las artesanas. Por lo tanto, es imperativo ofrecer herramientas que impulsen la comercialización de las artesanas, ya que, por consecuencia, se incrementen los ingresos de la familia. En la figura 2 se muestran los porcentajes de las familias que dependen del trabajo de los artesanos.

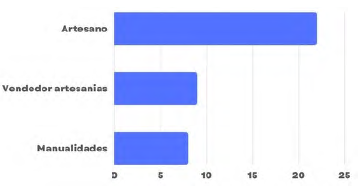

Las actividades involucradas en la comercialización de los productos artesanales incluyen a las personas que distribuyen y promueven las artesanías, y quienes dependen de los productores de las artesanías. Estas actividades impactan en la economía de las familias que forman parte del círculo comercial de las artesanías. En la figura 3 se muestran las actividades económicas de las personas participantes en la presente investigación, identificando que el 59 % se consideran productores artesanos.

Con base en lo anterior, se puede indicar que Sidisart es una herramienta tecnológica a través de la cual se permite que con la información generada por los artesanos se integre una base de datos de las palabras con valor emocional y sensorial generadas por las imágenes de sus artesanías. Los consumidores expresarán con palabras las emociones y sensaciones presentes en las artesanías de la región, palabras que reflejen el valor añadido a las artesanías adquiridas en la región. Sidisart permite la integración de la información referente a los datos personales del consumidor, tales como: edad, estado civil, género y lugar de procedencia. Además, se registra información que identifique el tipo de consumidor: artesano, coleccionista o consumidor ocasional, o bien que indique de qué otra manera se identifica como consumidor de artesanías. En la figura 4 se muestra la ventana principal del software Sidisart.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Herramienta Tecnológica del diferencial semántico de las artesanías

La información reunida por la herramienta tecnológica brinda la oportunidad de establecer el diferencial semántico de las artesanías. Además, con base en la información reunida se pueden implementar estrategias de desarrollo y comercialización de las artesanías de la región incursionando en el ámbito del comercio digital. Las artesanías generan emociones que pueden impactar en el cliente, y es importante considerar estas tendencias de los consumidores para impulsar el valor emocional de las artesanías de la región a través de la retroalimentación sobre las actividades artesanales e impulsar el reconocimiento social.

Discusión y conclusiones

La manifestación de emociones expresadas a través de los diversos productos artesanales que elaboran las comunidades indígenas de Oaxaca es un tema inexplorado, por esta razón es importante reflexionar al respecto. De acuerdo con Rizo (2022), la comunicación de las emociones se transmite principalmente por un lenguaje no verbal expresado con posturas, de forma escrita o simbólica. Estudios previos corresponden con el hecho de que el trabajo artesanal posibilita el desarrollo de capacidades propias como la motricidad, la creatividad y destreza, a su vez, permite la distracción, genera felicidad y es una fuente de satisfacción y orgullo propio en las personas que lo desempeñan (Del Carpio, 2012).

En las culturas originarias del Estado de Oaxaca, en México, encontramos un conocimiento histórico acumulado que se refleja en habilidades innatas para las artesanías. También se ha identificado que existe una intensión de comunicar emociones a través del trabajo artesanal. Esto lo demuestran los testimonios recabados en un estudio realizado sobre el bordado a mano que realizan las mujeres de la comunidad, en el cual se han identificado sentimientos y emociones vinculadas a este trabajo, ya que bordar fortalece su autoestima y ofrece sentimientos de satisfacción por ver materializado su trabajo y al permitirles cierto grado de autosuficiencia.

En las entrevistas realizadas a las artesanas participantes, se han encontrado elementos para determinar que hay sentimientos plasmados en el bordado, tallado o pintado de sus obras que transmiten emociones tales como la tristeza, la alegría, la identidad, la nostalgia y el amor. Para muchas personas dedicadas al trabajo artesanal, los vínculos familiares son los que les permiten obtener y transmitir ese conocimiento a las siguientes generaciones, principalmente a través de la madre. Si bien las emociones se encuentran presentes en el proceso comunicativo, también es cierto que a muchas personas les es difícil externarlas, por lo tanto y como ejemplo, el bordado les permite expresarse mediante figuras, colores, símbolos y tipos de hilos utilizados en la elaboración de las artesanías. La razón de ser, o de lo que se pretende, queda plasmado en diversas puntadas que manifiestan sus anhelos, esperanzas y realidades vividas (Conde y Morales, 2021).

En este caso de estudio se enfoca principalmente en mujeres provenientes de un contexto rural donde no encuentran suficientes canales de comunicación y difusión de su trabajo, razón por la cual las herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de promocionar su obra artesanal y externar lo que significa su quehacer cotidiano, porque parte de lo que buscan es un reconocimiento social que es difícil de obtener en un contexto local. Por lo tanto, a través de la red, la cual también funciona como soporte de comunicación, se busca obtener el reconocimiento a su labor permitiéndoles llegar a diversos contextos, ya que socializan y comercializan sus productos de una manera masiva. Si se considera al Internet como un medio de comunicación masivo, prevalece la idea fundamental sobre su capacidad de fomentar y difundir "un sistema personal de valores favorable a la innovación, la movilidad, la realización y el consumo" (McQuail, 1983, p. 49).

La capacidad de comercialización a través de Internet es un área de oportunidad para los productores artesanales, quienes mediante estrategias publicitarias pueden persuadir y motivar a las personas a comprar artesanías mediante estímulos y procesos emocionales definidos por el publicista, sin duda "la tecnología nos abre las puertas a nuevas formas de comunicar, nuevos hábitos; también a crear y suscitar emociones" (Sebastián, 2009, p. 3).

Se requiere de la implementación de herramientas tecnológicas para la promoción de las artesanías oaxaqueñas. De acuerdo con el análisis de la presente investigación, esta innovación se encuentra predominada por los intermediarios, quienes comercializan los productos directamente con el consumidor. Por lo tanto, es necesaria la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para los propios productores a fin de que les sea posible llegar en forma directa a los consumidores y obtener mayor beneficio económico, pero, sobre todo, obtener una retroalimentación sobre su labor y reconocimiento social.

Las artesanas de comunidades indígenas requieren de estrategias para la promoción de sus artesanías, de manera que puedan comercializar directamente sus productos. En la presente investigación se ha contado con la participación de artesanas de la Costa de Oaxaca, quienes han brindado información sobre la producción, distribución y comercialización de sus artesanías. Debido a lo anterior, el uso de herramientas digitales permitirá el desarrollo de estrategias de comercialización electrónica que generen un beneficio económico directo que apoyaría al desarrollo de la región.

En consecuencia, es importante la creación de un corpus con el dominio de imágenes y atributos con valor que identifiquen las emociones, sensaciones y elementos simbólicos identificados por los consumidores y que están presentes en las artesanías. La información reunida servirá de base para el desarrollo de una interfaz de comercio electrónico que permita la interacción emotiva que conlleva la experiencia de la adquisición de una artesanía en búsqueda de la satisfacción del cliente final.

Valorizar el potencial que existe del sector artesanal es una tarea pendiente en las mediciones económicas convencionales, donde no se atiende o no se comprende lo que significa este sector en la aportación para la economía familiar. Por lo que se desvinculan las artesanías como medio de subsistencia milenaria en el Estado de Oaxaca.

En conclusión, es importante enfatizar en la inclusión social como parte de las actividades del ciberespacio, por ejemplo, el comercio electrónico, que beneficie el empoderamiento de las artesanas de las comunidades indígenas. Por lo tanto, se podría ampliar la capacidad competitiva de las artesanas, permitiéndoles participar en un mercado globalizado. Este fenómeno comercial y económico generado por el avance de la tecnología digital debe permitir que los pequeños productores y nuevos emprendedores lleguen al consumidor en forma directa, generando nuevas oportunidades de crecimiento.