Introducción

En el 2020, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se posicionó como la tercera urbe más poblada de México, décadas atrás se había situado en segundo lugar. Aparte del gran volumen de personas que la habitan y de la alta presión que se ejerce sobre el uso del agua, otra de sus características son los procesos de gestión y coordinación metropolitana que ha logrado alcanzar en temas como: la creación de instancias y organismos, la edificación de infraestructura y el recaudamiento de recursos económicos, entre otros. A pesar de ello, en la metrópoli, prevalecen problemáticas importantes tales como: el abastecimiento de agua potable, el transporte público, la movilidad y el avance en la seguridad pública (Arellano, 2014). A estos, cabría agregar uno más, se trata de los efectos de la variabilidad climática, la cual va desde sequías hasta graves inundaciones; problemas que, en los últimos años, han sido más severos y constantes. Así pues, este artículo identifica sí el abastecimiento del agua potable es un tema presente en la agenda pública de las instancias metropolitanas1.

Origen, desarrollo y planeación de la ZMG2

La ZMG se ubica dentro del estado de Jalisco. Actualmente, está integrada por diez municipios: Acatlán de Juárez, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. No obstante, hay diferencias poblacionales, económicas y territoriales entre sus integrantes.

En el año 2020, en la ZMG se contabilizaron 5 268 642 habitantes (Inegi, 2020). En la tabla 1, puede observarse de manera específica el crecimiento poblacional que ha registrado la metrópoli y los municipios que la conforman, en el período que abarca de 1990 a 2020.

Tabla 1 Población en la ZMG, 1990-2020

| Municipio | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Acatlán de Juárez | 14 450 | 18 335 | 20 236 | 22 540 | 23 241 | 22 261 | 25 250 |

| Guadalajara | 1 650 205 | 1 633 216 | 1 646 319 | 1 600 940 | 1 495 189 | 1 460 148 | 1 385 629 |

| Ixtlahuacán de los Membrillos | 16 674 | 20 598 | 21 605 | 23 420 | 41 060 | 53 045 | 67 969 |

| Juanacatlán | 10 068 | 11 513 | 11 792 | 11 902 | 13 218 | 17 955 | 30 855 |

| El Salto | 38 281 | 70 085 | 83 453 | 111 436 | 138 226 | 183 437 | 232 852 |

| Tlajomulco de Zúñiga | 68 428 | 100 797 | 123 619 | 220 630 | 416 626 | 549 442 | 727 750 |

| San Pedro Tlaquepaque | 339 649 | 449 238 | 474 178 | 563 006 | 608 114 | 664 193 | 687 127 |

| Tonalá | 168 555 | 271 857 | 337 149 | 408 729 | 478 689 | 539111 | 569 913 |

| Zapopan | 712 008 | 925 113 | 1 001 021 | 1 155 790 | 1 243 756 | 1 332 272 | 1 476 491 |

| Zapotlanejo | 39 902 | 51 961 | 53 461 | 55 827 | 63 636 | 68 519 | 64 806 |

| Zona Metropolitana de Guadalajara | 3 058 220 | 3 482 417 | 3 772 833 | 4 095 853 | 4 521 755 | 4 887 383 | 5 268 642 |

Fuente. Elaboración propia con base en el Inegi (1990, 1995, 2000b, 2005b, 2010a, 2015 y 2020).

La conformación de la ZMG se debió al papel central que tuvo Guadalajara, pues su dinamismo económico, político y demográfico se extendió a municipios contiguos. Por mucho tiempo, la capital jalisciense registró el mayor número de pobladores, aunque, en los últimos 30 años, ha dejado de crecer en términos demográficos. Incluso su número de pobladores se ha reducido, cuestión que algunos estudiosos han identificado en otros espacios urbanos.

El primer atributo de la ciudad central, como problema, es la decadencia. La ciudad central experimenta una decadencia económica, demográfica y social. Pierde oportunidades de empleo, pierde población y disminuyen los niveles de vida. Los tres fenómenos están in-terrelacionados simbióticamente. (Garrocho, 1995a, p. 67)

Ahora bien, con el paso del tiempo, la infraestructura de la ciudad central, Guadalajara, se ha vuelto obsoleta; las tuberías iniciales que distribuyen el agua a las viviendas impiden que esta llegue a su destino, pues se pierde por las fugas. El hecho de cambiarlas no ha sido una opción de política pública para los distintos gobiernos estatales, que se decantan por buscar otras fuentes de abastecimiento cada vez más alejadas (López y Ochoa, 2012).

En contraste con la tendencia de Guadalajara, los municipios que han registrado una mayor tasa de crecimiento demográfico en la zona en el periodo 2015-2020 son Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, espacios periféricos. Sin embargo, Acatlán de Juárez perdió población en el periodo de 2010 al 2015 y Zapotlanejo también reportó tasas negativas de crecimiento demográfico en el lapso de 2015 a 2020 tal y como se aprecia en la tabla 2.

Tabla 2 Tasa de crecimiento medio anual en la ZMG

| Municipio | 1990-2000 | 2000-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 |

|---|---|---|---|---|

| Acatlán de Juárez | 3.4 | 1.3 | -0.9 | 2.5 |

| Guadalajara | 0.0 | -0.9 | -0.5 | -1.04 |

| Ixtlahuacán de los Membrillos | 2.6 | 6.4 | 5.5 | 5 |

| Juanacatlán | 1.6 | 1.1 | 6.6 | 11.42 |

| El Salto | 8.2 | 5.0 | 6.1 | 4.88 |

| Tlajomulco de Zúñiga | 6.1 | 12.5 | 6.0 | 5.77 |

| San Pedro Tlaquepaque | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 0.68 |

| Tonalá | 7.2 | 3.5 | 2.4 | 1.11 |

| Zapopan | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 2.07 |

| Zapotlanejo | 3.0 | 1.7 | 1.6 | -1.10 |

| Zona Metropolitana de Guadalajara | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

Fuente. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Consejo Nacional de Población (Conapo) e Inegi (2018, p. 78).

El crecimiento poblacional del área estudiada tiene una estrecha relación con la expansión urbana. No obstante, también ejercen influencia los desplazamientos, como ocurrió con los habitantes de la capital jalisciense, quienes fueron los primeros en cambiar sus espacios de vivienda hacía lugares cada vez más alejados, con lo cual se extendió el espacio urbano. La ZMG se asienta en una superficie de 3560.6 km2 y su densidad media urbana fue de 123.4 (Sedatu, Conapo e Inegi, 2018, p. 142).

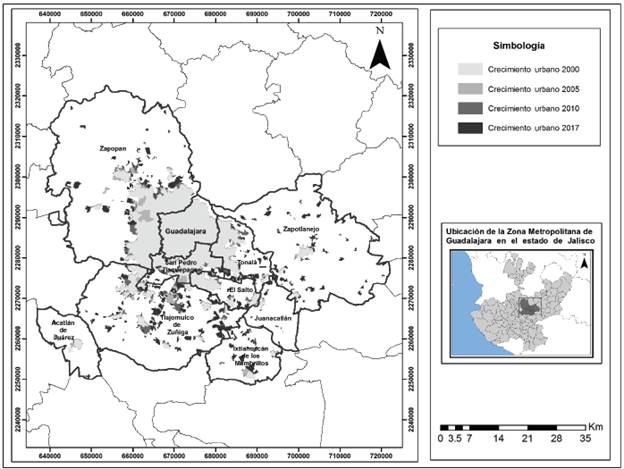

En la figura 2, se puede observar el crecimiento registrado en la ZMG durante el período comprendido entre el año 2000 y el 2017. Se destaca que, en el año 2000, la mancha urbana aparece claramente delimitada, a diferencia de los años posteriores cuando el aumento continuó registrándose en el entorno periférico de la metrópoli.

Fuente. Elaboró Sagrario Paredes con base en los Marcos Geoestadísticos de los años 2000, 2005, 2010 y 2017 del Inegi (2000a, 2005a, 2010b y 2017).

Figura 2 Crecimiento urbano de la ZMG

Por lo anteriormente expuesto, se observa que “la población de toda zona metropolitana se organiza en torno a tres ámbitos territoriales: la ciudad central, los asentamientos conurbados (o periféricos) y la población dispersa de los municipios metropolitanos” (Sobrino, 1995, p. 253).

Este crecimiento tanto demográfico como urbano implica retos para las autoridades, uno de ellos es la proporción de agua potable, tanto en la cantidad como en la calidad, que se requiere.

Cabe mencionar que a la par de este crecimiento demográfico y urbano, ha habido intentos de planificación de la ciudad con una visión metropolitana. Por ejemplo: el 1 de julio de 1933 se decretó la Ley de Cooperación y Obras. Esta acompañó el desarrollo de Guadalajara por varias décadas (Wario, 1991). En 1947, fue publicada la Ley de Mejoramiento de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Chapala. Asimismo, en 1982, se aprobó el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara (POZCG) (Cabrales, 2010).

A estas leyes se sumaron otros intentos de coordinación metropolitana, como por ejemplo: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y las instancias creadas por medio de la Ley de Coordinación Metropolitana. Con respecto al primero, se debe mencionar que se trata de un organismo descentralizado encargado de proporcionar agua potable y alcantarillado a los habitantes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tona-lá y Tlaquepaque. Este ente tuvo su origen el 27 de marzo de 1978 cuando el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Decreto 9765 (Gómez, 2013)3. Ahora bien, se debe señalar que estos municipios no reciben agua potable, solamente tienen agua de la llave para cubrir las necesidades de aseo personal y de la limpieza del hogar, etc. Para beber y preparar alimentos es necesario comprar agua de garrafón o de pipas.

Para la década de los años 90 uno de los principales problemas del SIAPA era la contaminación de las fuentes de abastecimiento (Wario, 1991). Asimismo, Wario consideraba que era necesario hacer "un ajuste en las tarifas de agua, el alcantarillado y la electricidad, para nivelarlas, dentro de un esquema que atiende a las diferencias sociales, a los costos de la infraestructura y de la operación del servicio" (Wario, 1991, p. 396).

Años más tarde y por las reformas constitucionales, el Congreso de Jalisco tuvo que elaborar y aprobar un nuevo decreto sobre la administración y financiamiento del SIAPA. Ello sucedió el 6 de junio del 2000 (Convenio SIAPA, 2002).

Específicamente, en el tema de la administración en el SIAPA, el Consejo Administrativo continuó con la labor que venía desempeñando, pero ahora con una mayor participación de los municipios. Además, su titular debía ser elegido por el propio ente. En cuanto a las finanzas, estas serían aprobadas por el Congreso de la entidad (Convenio SIAPA, 2002). Adicionalmente, al SIAPA se le "dotó de facultades fiscales para cobrar adeudos. Con esto se trató de resarcir el principal problema que siempre ha tenido: el financiero" (Arellano, 2014, p. 99). Al organismo, también se le otorgaron más obligaciones como lo afirma Gómez (2013).

De igual manera, es importante mencionar que se han identificado algunos de los problemas que enfrenta el SIAPA: 1) la percepción de escasez de agua, 2) las tarifas cobradas no corresponden a los costos de producción, 3) la red presenta fugas; 4) no tiene un padrón confiable; 5) cuenta con una deficiente administración; 6) posee muchos empleados; 7) el ente se encuentra politizado y 8) no presta el servicio en términos sustentables (Gómez, 2013).

Estas cuestiones todavía perduran en el 2021, es decir, que en el transcurso de estos ocho años no se han resuelto e incluso algunas se han agudizado, como es el caso de la c comprobación de la reducción de nivel de las fuentes de agua potable para la zona y el hecho 5 de ser un ente con poca autonomía para tomar í/i decisiones. Generalmente, está supeditado a las indicaciones que establece el gobierno estatal.

En el año 2006, se dio otro ejemplo de coordinación metropolitana en Guadalajara, cuando el Congreso de Jalisco discutió dos iniciativas de ley: el Código Urbano y la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco (Hernández y Ramírez, 2011). El propósito fue "establecer las bases generales para el desempeño de las competencias, las funciones y la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios en el ámbito de las Áreas y Regiones Metropolitanas de que forman parte" (Hernández y Ramírez, 2011, p. 96). La aprobación de estas iniciativas ocurrió en el 2011, pero tuvieron que pasar varios años para que se pusieran en práctica.

Para lograr el cometido, se crearon tres instancias: 1) la Junta de Coordinación Metropolitana, 2) el Instituto Metropolitano de Planeación y 3) el Consejo Ciudadano Metropolitano. La primera se integra por los presidentes municipales y el gobernador del estado. En el artículo 67 del Código Urbano se establece que en la Junta de Coordinación Metropolitana se tomarán los acuerdos de "los asuntos metropolitanos que requieren aprobación de los ayuntamientos que la conforman" (Arias y Arellano, 2013, p. 42).

Por su parte, el Instituto Metropolitano de Planeación corresponde a un órgano técnico. Se trata de un "organismo público descentralizado (ODP) intermunicipal que funge como instancia de coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara" (Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara [Imeplan], s. f.). Además, se menciona que "tiene por objeto reforzar en la gestión de proyectos estratégicos y recursos económicos para mejorar la provisión de los servicios públicos a escala metropolitana" (Imeplan, 2021, p. 66). Se debe señalar que dicho órgano trabaja a través de mesas y, So en ocasiones, estas, con el paso del tiempo, se ti constituyen en agencias.

La tercera instancia es el Consejo Ciudadano Metropolitano. Se trata de un

Órgano consultivo intermunicipal de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales, organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (cuando menos dos representantes por municipio). (Consejo Ciudadano Metropolitano [CCM], s.f.a)

Entre sus actividades figuran: realizar y participar en el seguimiento y evaluación de asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, emitir, recibir, discutir, organizar, canalizar propuestas desde la sociedad civil, entre otros (CCM, s.f.b). Actualmente, la cuarta generación del CCM se encuentra operando.

Con la constitución del CCM se esperaba que los procesos de gobernanza se dieran en las instancias de planeación. Sin embargo, esto no se ha logrado debido a: 1) su conformación fue tardía; 2) no despierta interés (Arellano, 2014); 3) por el diseño institucional con que fue creado; y 4) su conformación no corresponde a un proceso democrático (Gutiérrez, 2018). Además, la agenda de dicha instancia no la elaboran sus integrantes (a petición de las necesidades de los ciudadanos), sino que responde a las pautas que le indique el Imeplan.

Metodología

Este artículo se desprende de una investigación más amplia. Esta se desarrolló por parte del Colegio de Jalisco junto con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, (Iteso), con financiamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, COECYTJAL. Su objetivo es buscar cómo aprovechar las tecnologías en la ZMG para lograr una adecuada coordinación metropolitana. Aunque, ello provocaría más necesidades económicas y gastos.

Para la elaboración de este documento fue necesario hacer una revisión bibliográfica, hemerográfica y documental. También se solicitó información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Así mismo, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas: 6 a los integrantes del Consejo Ciudadano Metropolitano, 2 al Instituto Metropolitano de Planeación, 4 a los regidores y 3 a habitantes de la urbe. Cabe mencionar que se entrevistó a las personas que aceptaron la invitación. En el caso del CCM se aplicó a todos los miembros. En el Instituto Metropolitano de Planeación, solamente se entrevistó al personal que tuviera una relación con el tema de servicios públicos. En el SIAPA no se obtuvo una respuesta favorable. En la misma vía, se hizo trabajo de campo en algunas colonias del conglomerado urbano. De igual manera, se aplicó una encuesta virtual a 382 habitantes de los cuatro municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El instrumento constó de 20 reactivos, pero para este trabajo solamente se retoman cinco. Fue un muestreo por conveniencia, no probabilís-tico, realizado en los meses de mayo y junio del 2021.

Análisis teórico-conceptual

Para el estudio de las teorías de los sistemas metropolitanos se debe enfatizar en que "el marco teórico es tan limitado que, con frecuencia, las teorías disponibles no ofrecen respuestas, ni siquiera parciales, a las preguntas explicativas de los analistas" (Garrocho, 1995b, p. 564). Ello se diferencia del papel que tienen estas áreas, zonas o regiones metropolitanas en distintos países, pues ellas son generadoras de dinamismo económico, político y social.

En el caso de México la situación se complica un poco más, pues, por cuestiones jurídicas, no existe un gobierno intermedio entre el municipio y el estado, aunque se han dado algunos avances en la materia. Un ejemplo de ello es la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) del año 2016, la cual reconoció el término de zonas metropolitanas y estableció algunos lineamientos para su coordinación. Sin embargo, no se definieron las sanciones que la desincentivan o los incentivos que la fomentan, aspectos que sin duda alguna se deben retomar.

Ahora bien, es necesario señalar que la coordinación metropolitana se puede lograr de tres maneras diferentes: mediante acuerdos bilaterales entre municipalidades, la descentralización regional de agencias públicas o un gobierno regional en el cual el gobernador ejerce su influencia (Ward, 2011). Por su parte, Arellano (2013, p. 82) identificó cuatro mecanismos: "1) la creación de organismos metropolitanos especializados, 2) la constitución de fondos metropolitanos, 3) el asociacionismo voluntario y, 4) la concertación obligatoria".

Sin duda un concepto nodal en el análisis de las metrópolis es el de gobernabilidad, al cual Lefévre (2005, p. 195) define como "el estado de un territorio (como por ejemplo, un área metropolitana) en el que es posible ejecutar políticas públicas y acciones colectivas de resolver problemas y desarrollar su propio territorio". Por su parte, Juan Manuel Ramírez (1999, p. 190) considera que "la gobernabilidad es la característica de un buen gobierno". No obstante, otros autores proponen el concepto de gobernanza, término que goza de gran aceptación en el ámbito académico y político y que en muchas ocasiones se utiliza sin ninguna precisión conceptual. En este artículo, se retoma la definición de Mayntz (2005, p. 83) quien señala:

la gobernanza se utiliza ahora con frecuencia para indicar una nueva manera de gobernar que es diferente del modelo del control jerárquico, un modelo más cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales [se integran] en redes mixtas público privadas.

Asimismo, es importante enfatizar que la gobernanza suele adjetivarse como: multinivel, cooperativa, etc.

De igual manera, se debe advertir que este nuevo proceso de gobernar no es fácil. En el transcurso del tiempo se pueden presentar muchas variables que pueden interferir con los objetivos establecidos. Esto significa que en el camino de la gobernanza impera la incertidumbre, cuestión contraria a lo que se esperaría. No obstante, en el caso de la ZMG todavía falta mucho trabajo por realizar para llegar al proceso de gobernanza consolidado; pues apenas se han dado los primeros pasos, como son la constitución de leyes e instancias innovadoras (Kunz y González, 2019 y Arellano, 2014).

La proporción de agua potable es un servicio público, pero también es un derecho humano, es decir que: "todas las personas tienen derecho a disponer [de] agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico" (Uribe y Gómez, 2010, p. 8). Cuando las personas cuentan con el vital líquido en sus hogares, se apoya para que otros derechos se fortalezcan como el derecho a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la educación y a una vivienda adecuada (Uribe y Gómez, 2010).

Un servicio público se define como "toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes" (Fernández citado por García del Castillo y Gómez, 2011, p. 163).

Además, es importante recalcar que los servicios públicos tienen ciertas características: 1) generalidad, 2) igualdad, 3) regularidad, 4) continuidad (Fernández citado por García del Castillo y Gómez, 2011), similares a las que propone Mejía (2001).

En el caso tanto de México como de América Latina, llama la atención la prestación de los servicios públicos porque las coberturas son insuficientes y la calidad también es deficiente, lo cual tiene un impacto directo tanto en la calidad de vida de la población como en el medio ambiente (Duhau, 1991). Una explicación de por qué se da dicha situación se menciona a continuación

La gestión de servicios urbanos se convierte en un proceso complejo en donde las estructuras burocráticas solamente constituyen un tablero formal de reglas y canales de intercambio. Al interior de este espacio se da el juego de agencias y actores gubernamentales y no gubernamentales, que reclaman un mayor protagonismo en las decisiones y acciones en lo urbano. (Cabrero y García, 1999, p. 4)

Las modalidades en las que se pueden prestar los servicios públicos son específicamente: directa, concesión, convenio, organismo descentralizado, empresa paramunicipal, fideicomiso, asociación, colaboración, prestación mixta (Mejía, 2001).

Ahora bien, con respecto al punto anterior se deben subrayar dos cuestiones: la primera es la concesión de los servicios públicos a la iniciativa privada, la cual suscita un amplio debate. Quienes están a favor recalcan que:

el Estado debe compartir responsabilidades en la prestación de servicios públicos, por lo que en la agenda de la reforma administrativa figura el diseño de fórmulas e instrumentos de organización y coordinación entre agentes públicos y privados, menos jerárquicos, más descentralizados y horizontales, más flexibles. (Serna, 2010, p. 34)

No obstante, también existe la postura de entes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha advertido sobre los riesgos que implican dichos esquemas (Serna, 2010).

La segunda cuestión es la necesidad de fomentar las buenas prácticas en la prestación de los servicios públicos innovadores, donde la comunidad debe tener participación (Cabrero y García del Castillo, 1995, 1999).

Resultados

Análisis empírico

La proporción de agua entubada en la ZMG

En las tablas 3 y 4, se puede observar el incremento en el número de habitantes de la ZMG a quienes se les ha dotado del servicio público de agua entubada. En los datos del Inegi (1990 y 2020), se aprecia que, en el año 1990, el 89.42 % de la población del conglomerado urbano estudiado contaba con agua potable en sus viviendas, mientras que para el 2020 alcanzó el 98.04 %.

Hasta el año 2020 en la ZMG, la cobertura del servicio ya no era un problema, sino la calidad. Esta situación se había agudizado tras la pandemia de la COVID-19 en el año 2020, pues fueron varias las notas periodísticas que reportaron la mala calidad de agua en la ZMG. El SIAPA respondió por vía transparencia que

en cuanto al agua con color, esto se debe a la suma de factores como el desprendimiento de sólidos incrustado, el arrastre de sedimentos derivado a la alta demanda explicada en la parte superior de este párrafo, en algunos casos, falta de mantenimiento de aljibes, cisternas y tinacos de los mismos usuarios, desde luego a la falta de los mantenimientos preventivos a equipos, bombas, tanques, que año con año se realizan en Semana Santa, pero por la contingencia actual derivada del COVID-19 y la necesidad de un flujo de agua continua, fue pospuesto, entre otros. (Sistema Virtual dependiente del Instituto Nacional de Transparencia, s.f.a)

Tabla 3 Estimadores ocupantes de viviendas y su distribución porcentual según la disponibilidad de agua entubada y acceso al agua en la ZMG, 1990-2020

| Ocupantes de viviendas | Entubada (número de habitantes) | Por acarreo (número de habitantes) | No específico (número de habitantes) |

|---|---|---|---|

| 1990 | 2 686 561 | 301 355 | 16 630 |

| 3 004 546 | 89.41 % | 10.02 % | 0.55 % |

| 1995 | 3 311 580 | 213 279 | 3 895 |

| 3 528 754 | 93.84 % | 6.04 % | 0.11 % |

| 2000 | 3 497 348 | 194 920 | 33 699 |

| 3 725 967 | 93.86 % | 5.23 % | 0.90 % |

| 2005 | 3 780 145 | 174 041 | 42 473 |

| 3 996 659 | 94.58 % | 4.35 % | 1.06 % |

| 2010 | 4 376 811 | 25 389 | 21 702 |

| 4 423 902 | 98.93 % | 0.57 % | 0.49 % |

| 2015 | 4 833 809 | 17 608 | 34 418 |

| 4885 835 | 98.94 % | 0.36 % | 0.70 % |

| 2020 | 5 165 696 | 20 951 | 51 214 |

| 5 268 642 | 98.04 % | 0.39 % | 0.97 % |

Fuente. Elaboración propia con base en Inegi (1990, 1995, 2000b, 2005b, 2010a, 2015 y 2020).

Tabla 4 Ocupantes por municipio, disponibilidad de agua entubada y fuente de abastecimiento u obtención de agua, 2020

| Municipio | Entubada (número de habitantes) | No dispone (número de habitantes) | No específico (número de habitantes) |

|---|---|---|---|

| Acatlán de Juárez | 23 369 | 232 | 6 |

| El Salto | 215 206 | 4691 | 176 |

| Guadalajara | 1 373 452 | 675 | 4517 |

| Ixtlahuacán de los Membrillos | 67 609 | 204 | 3 |

| Juanacatlán | 30 675 | 155 | 0 |

| San Pedro Tlaquepaque | 676 895 | 3895 | 4575 |

| Tlajomulco de Zúñiga | 723 309 | 2878 | 307 |

| Tonalá | 561 272 | 3414 | 4447 |

| Zapopan | 1 430 189 | 3804 | 37 181 |

| Zapotlanejo | 63 720 | 1003 | 2 |

| Total | 5 165 696 | 20 951 | 51 214 |

Fuente. Datos tabulados a partir del Cuestionario Básico (Inegi, 2020).

Con esta respuesta se observa cómo la crisis sanitaria, provocada por el virus del SARS-COV-2, también tuvo impactos en la operación de los organismos encargados de proporcionar agua a la ciudad.

Cabe señalar que una encuesta representativa estadísticamente, realizada por el Observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos del 25 de septiembre al 12 de octubre del 2020, entre la población de 18 años o más residente en los municipios que concentran el 96 % de la población del AMG, evidenció que la respuesta al interrogante sobre la satisfacción con la calidad del servicio del agua en los barrios de Guadalajara le asignaron una puntuación del 3.9 y en Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá fue de 3.8. En El Salto se reportó el 2.5 (el 1 es el valor más bajo y 5 el más alto) (Jalisco cómo vamos, 2021).

Otra pregunta relacionada con el tema fue ¿qué tan insatisfecha(o) está usted en cuanto a la calidad del agua? Las respuestas fueron: El Salto 2.9; Guadalajara 3.1; Tlajomulco 3.7; San Pedro Tlaquepaque 3.3; Tonalá y Zapopan 3.4 (Jalisco cómo vamos, 2021). Nótese que el municipio de Guadalajara tuvo una calificación baja en comparación con Tlajomulco.

Es necesario destacar las diferencias que existen entre los municipios que componen el conglomerado urbano y las desigualdades que prevalecen en la prestación de los servicios públicos, como se señaló en párrafos anteriores. En el municipio de El Salto se otorgaron bajos valores.

En la entrevista con un regidor de Juanacatlán y otro de Ixtlahuacán de los Membrillos también se recalcaron las diferencias económicas y organizativas existentes en sus municipios en comparación con el resto de los integrantes de la ZMG; y cómo esto los pone en desventaja a la hora de establecer acuerdos metropolitanos (M. Hernández y J. Vázquez, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 21 de septiembre de 2020 y 30 de noviembre de 2020 respectivamente).

Específicamente uno de ellos señala: ¿pos nosotros qué hacemos? Ir a pararnos nada más para que nos digan cosas y pos no nos tomen en cuenta en el sentido de que el presidente (municipal) no toma pos en cuenta esas cuestiones, perdí el tiempo yo y me daba hasta coraje y porque decía bueno pos no más es ir a parar a poner la cara ahí pa' que te digan esto y usted qué hace pos nada, no pero por qué, porque aquel no quiere. (J. Vázquez, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 30 de noviembre de 2020)

La cobertura de agua potable para la ZMG en el 2020 era del 98 %. Después, estos datos resultaron ser cuestionables debido a los tandeos de agua que se dieron en algunas colonias en los primeros siete meses del año 2021, ello ante los bajos niveles que registró la presa Calderón, una de las fuentes de abastecimiento de agua para la metrópoli. En este marco, llama la atención que las instancias metropolitanas no estuvieron preparadas. Al respecto un regidor de Zapopan comenta:

cómo puede ser que el Imeplan esté más preocupado y discutiendo los puntos limpios, que esté discutiendo las bicis sin anclaje que esa sea la discusión de relevancia en el seno metropolitano, en lugar que la gestión del agua o que tengamos el vertedero de Laureles; que aunque denuncias en la PROEPA por diestra y siniestra no lo hayan clausurado ya, de tajo y habilitar un nuevo tiradero, entonces hay complicidad y hay acuerdos que eso es lo malo. (H. Torres, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 24 de agosto de 2020)

A pesar de la importancia que cobra el agua en la vida de los seres humanos, así como el cuidado y saneamiento de sus fuentes, llama la atención que el Imeplan no cuente con una mesa para su análisis y estudio; más si se tiene en cuenta que uno de sus objetivos, como se mencionó en párrafos anteriores, consiste en reforzar la gestión para mejorar la provisión de los servicios públicos.

El director de Planeación Metropolitana comenta:

la dirección que llevo yo está concebida para que todos trabajemos en conjunto porque así se necesita, pero es algo como funcional ni los municipios ni siquiera el gobierno del estado, ni siquiera la federación, entonces de alguna forma por eso no se ha llegado a hacer, pero no es digamos, no es que no esté descartado y no es que no esté en agenda, es que no hemos llegado a ese momento. (M. Á. Rodríguez, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 24 de agosto de 2020)

Así pues, falta colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno para posicionar el tema del abastecimiento del agua potable como un asunto prioritario en la agenda de las instancias metropolitanas. También falta una participación más activa de las instancias metropolitanas para cumplir con sus objetivos.

Pueden ser diversas las razones por las cuales el tema del abastecimiento de agua potable no se posicionó a lo largo de estos años como un tema importante en la agenda metropolitana. Sin embargo, ello no se justifica, pues, como se señaló antes, poseer agua es un derecho humano y su ausencia tiene serias implicaciones en la vida diaria de las personas. Además, cabe recalcar que las instancias metropolitanas tenían conocimiento de que el abastecimiento del vital líquido no estaba asegurado (Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano de la ZMG [POTMET], 2016, p. 10 y Programa de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara [PDM], 2016). De este modo, surge la pregunta, ¿por qué no hubo preparación para atender la situación de escasez?

Ante esta crisis hídrica en el conglomerado urbano, del 28 de febrero de 2021 al 2 de agosto de 2021, los más perjudicados han sido los miembros de la población de más bajos recursos, pues han pasado muchos días en que no han contado con el vital líquido en sus hogares. Esto ha traído implicaciones en sus derechos humanos. Además, la situación se tornó más complicada porque, en un principio y de acuerdo con las autoridades, el 4.5 % de la población no contaba con el servicio. Esto encareció el costo de las pipas que venden agua potable y de los insumos que se utilizan para su almacenamiento. También es preciso recordar que esto se presentó en tiempos de estiaje cuando hace mayor calor en la urbe.

La encuesta virtual realizada a 382 habitantes del ZMG mayores de edad arrojó que 199 personas (52.65 %) dijeron no contar con agua en los últimos tres meses. Ante su falta o escasez en las viviendas, 166 residentes (54.79 %) consideraron que había disminuido su calidad de vida (Cárdenas, 2021).

Ejemplo de lo anterior, es el testimonio de Emilia Pérez, quien es habitante de Mesa de los Ocotes. Ella tiene tres hijas y en ese momento estaba próxima a dar a luz a otra niña. En la entrevista, relató que llevaba varios meses sin contar con el servicio. Trasladar agua de una cisterna, que colocó el SIAPA a varias cuadras de su vivienda, le resultaba complicado por su embarazo. En esta tarea, la apoyaba su esposo después de llegar de trabajar. Sin embargo, a veces no alcanzaban a tomar agua, ya que esta se agotaba (E. Pérez, 2021, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 4 de mayo de 2021). Con esta situación de escasez mermó su calidad de vida.

Otro de los mecanismos que utilizó el SIAPA, de acuerdo con su testimonio, para garantizar el servicio fue el siguiente:

En la actualidad solo contamos con un solo programa de abasto a través de pipas gratuitas, derivado a las bajas presiones y/o faltas de agua en algunas colonias debido a los bajos niveles de la presa Calderón y aquellas que por su topografía se encuentran en zonas elevadas y alejadas. (Sistema Virtual dependiente del Instituto Nacional de Transparencia, s.f.b)

Cabe señalar que el SIAPA no dio abasto para cumplir con todas las solicitudes que recibía para llevar agua a las viviendas a través de pipas, fueron varias las notas periodísticas las que informaron al respecto. También es importante recalcar que, en ocasiones, las pipas no podían cumplir con el servicio, ante el mal estado en que se encuentran varias calles de Zapopan.

Ante este contexto, se puede afirmar que, si bien es cierto que el organismo operador tomó algunas medidas para paliar la situación, también lo es el hecho de que estas resultaron ser insuficientes y la calidad de vida de las personas disminuyó.

Otra de las problemáticas de la ZMG es la contaminación del río Santiago. Aunque hay municipios más afectados como el que se ilustra a continuación.

Aquí, por ejemplo, Juanacatlán es el más afectado en el tema del río Santiago, este yo creo que somos el municipio que menos [...] y somos el municipio más afectado, nosotros por ejemplo tenemos dos plantas de tratamiento creo que son de las únicas que funcionan, por cierto, hay algunas acciones que ha realizado el estado en tema del saneamiento del río Santiago pero ha sido muy lento, ha sido muy lento ese proceso. (M. Hernández, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 21 de septiembre de 2020)

Discusión

Algunos autores consideran que el SIAPA correspondió a una cooperación intermunicipal inducida verticalmente por el gobierno de Jalisco. Sin embargo, ha mostrado algunos cambios (Arellano, 2013). Por su parte, otros autores consideran que estas instancias corresponden a contextos del siglo xx y que resulta urgente su modernización (Aguirre, Morán y López, 2013). Todavía estos esfuerzos son insuficientes para suplir las necesidades que hoy se plantean. Así, por ejemplo, está el hecho de que el SIAPA no opera en todos los municipios que conforman la ZMG, incluso hay reticencia hacia la idea de incorporarse, como ocurre en el caso de Tlajomulco de Zúñiga. Además, al organismo operador del agua en la ZMG todavía le falta independizarse del gobierno del estado para actuar de manera técnica y objetiva.

En cuanto al segundo rubro de las instancias creadas en el año 2011, en el marco de la Ley de Coordinación Metropolitana, llama la atención que no se ha trabajado lo suficiente en el tema de los servicios públicos y específicamente en el tema de agua potable, como quedó demostrado con los testimonios de los miembros de la tercera generación. En la cuarta generación no se concedió la oportunidad de hacer entrevistas y uno de los avances en este nuevo periodo es que uno de sus integrantes propuso la puesta en marcha de una mesa sobre la temática.

A continuación, se retoman las razones que expusieron los integrantes de la tercera generación del CCM sobre por qué no tomaron en cuenta los servicios públicos. Estas son: 1) la desorganización en los procesos; 2) el reconocimiento del asunto como un problema difícil; 3) la desconexión entre soluciones o hacia dónde dirigir las acciones; 4) no cuentan con recursos para atender el problema, 5) faltan mecanismos para entablar diálogos con la sociedad; 6) no hay integración entre sus miembros; 7) existe desarticulación al interior de la instancia; y 8) no hay compromiso social entre algunos de sus integrantes, entre otras.

El testimonio de uno de los miembros del CCM es el siguiente:

te voy a fallar, o sea, te mentiría ahí si te digo que se ha. este ahorita, este, me tocó entrar más bien con un tema que no tenía nada que ver con infraestructura, era un tema de adopciones, algo que fue bien recibido, este, y otros temas, que se han dado pero no en relación con infraestructura pues. (F. Oropeza, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 25 de junio de 2020)

Esta cuestión concuerda con el testimonio de otro de los integrantes, quien además enfatiza en la escasez de recursos

tiene muchas aristas esto del servicio público, pero este es un tema en el que no nos metimos. Si nos metiéramos, tendríamos que hacerlo con más elementos e información porque, por ejemplo, zonas, zonas con problemas serios este, que están abandonados por los servicios, este, este, y llegar al fondo del porqué está así, entonces poner las propuestas para que se resuelva, pero hasta ahorita no nos hemos metido la verdad, nos faltan, nos faltan personas. (A. Galván, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 5 de junio de 2020)

Otros integrantes consideran el tema de los servicios públicos como una cuestión operativa:

En el tema de servicios públicos no nos hemos integrado de manera muy directa, porque hay una rayita muy muy delgada en lo que es pasar de este como una petición 'oigan ¿no han recogido la basura?' que es muy, o sea es legítimo, pero que nos responden más en este Consejo estar del lado de cómo se va a visualizar la resolución de problema, te vuelvo al tema de no somos 'Miércoles Ciudadano'. (L. Ponce, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 20 de junio de 2020)

Con este aspecto coincide Javier Moreno "no somos un 'Miércoles Ciudadano', no somos, somos este quien se venga a quejar y a decir, hacemos unas propuestas de acuerdo con lo que oímos en redes sociales, a través, de una página web, que estamos en todavía, en construcción" (J. Moreno, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 16 de junio de 2020). Sin embargo, la instancia se creó para que exista participación social y uno de los temas trascendentales para la ciudadanía son los servicios públicos.

Sin duda alguna llama la atención la percepción que tuvieron los integrantes del CCM sobre los servicios públicos, según la cual la proporción de agua potable va más allá, es un derecho humano. Si no se cuenta con ella, disminuye la calidad de vida de los habitantes, como ya se indicó en párrafos anteriores.

Aunque también se debe reconocer que hubo integrantes que tuvieron otra visión, como Óscar Ladrón de Guevara, quien expresó la importancia de atender los reportes de los ciudadanos, pero hizo hincapié en que al CCM le hacen falta recursos económicos y humanos.

Sin duda alguna han sido valiosos los esfuerzos por plasmar leyes de coordinación metropolitana en Jalisco para dar un sustento jurídico a las instancias que se encargarían de hacerlo. No obstante, todavía falta mucho para que esta normatividad se lleve a la práctica. Como lo señalan varios autores, "pese a la existencia de nuevas instancias de coordinación, no se refleja una mejora sustancial en la asignación de los recursos públicos, la cooperación intermunicipal o el diseño de políticas urbanas" (Lara, 2020, p. 41).

Así pues, "México todavía está lejos de crear estructuras representativas y participativas de gobierno efectivas para el ámbito metropolitano" (Ward, 2011, p. 241). Todavía queda pendiente mucho por hacer en el país y, en el caso específico de la ZMG, el aspecto de impulsar la identidad y participación ciudadana con visión metropolitana.

Otro elemento que se debe subrayar es que, de la encuesta realizada de manera virtual a 382 personas, 253 personas (68.01 %) no conocen o no han escuchado hablar del CCM. Otras 187 (69.78 %) expusieron que no conocen o no han escuchado hablar sobre las funciones que desempeña, y 198 (74.44 %) no saben cuáles asuntos atiende dicha instancia (Cárdenas, 2021).

Algunos autores consideran que se requiere que el CCM:

desarrolle mecanismos para una interlocución auténtica con la sociedad civil, a fin de hacer valer su carácter representativo y como custodio de los intereses legítimos de la ciudadanía, frente al resto de las instancias de coordinación metropolitana, que poseen atribuciones y capacidades asimétricas. (Castañón y Osorio citados por Osorio y Blanco, 2016, p. 101)

Por su parte, otros recalcan que "el verdadero desafío entonces se encuentra en mantener activos los órganos ahí revisados, y particularmente el Consejo Ciudadano Metropolitano" (Pineda, 2019, p. 139).

Por su parte los integrantes del CCM opinan que:

muchos vienen, así como, pos porque tienen que venir a representar el municipio de los que asistimos en regular. Somos un titular pocas veces. Yo no conozco mi suplente pa' variar, ¿sí? A ese, en ese estado estamos. O sea, una de las cosas muy importantes que tiene, porque (...) salir adelante el Consejo. Es que nadie conoce que existe un Consejo Ciudadano Metropolitano y luego afortunada o desafortunadamente nos cobijan en las instalaciones del Imeplan por lo cual se convierte para la ciudadanía en una entidad más del gobierno. (Ó. Ladrón de Guevara, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 24 de junio de 2020)

En esta tesitura, también sale a relucir que los integrantes del CCM dependen "del perfil, interés discrecional y voluntad política de cada gobierno municipal para su designación" (Gutiérrez, 2018).

En este contexto, un regidor enumera las áreas que puede mejorar el CCM:

primero que no hay ni la representación adecuada y segundo que la capacidad o el conocimiento de los representantes es muy dispar por la conformación de este. Que eso, en vez de ser negativo, debería de ser positivo por todas las visiones que se tienen que ser. Sin embargo, no deja de ser un Consejo que está, de aparador y que no se toma mucho en cuenta. Se pidieron recursos para generar lo mínimo indispensable como, investigaciones, traslados, este. foros etcétera y siempre estuvo acotado, por cuestiones económicas y le deja al mismo ciudadano al mismo representante al mismo consejero que se rasque con sus propias uñas. (M. Zárate, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 15 de junio de 2020)

A pesar de lo expuesto anteriormente se debe destacar que Jalisco y Guadalajara son reconocidos por esa trayectoria y avances en materia de coordinación metropolitana. Un integrante del Consejo Ciudadano Metropolitano enfatiza en que: tan es así que han venido de la Ciudad de México, del Estado de México, de Monterrey, han venido de Torreón de otras partes para visualizar cómo estamos trabajando nosotros y como estamos participando. Aun sabiendo que el Consejo Ciudadano mmm. no tiene todavía la fuerza y todavía estamos en pañales. (J. Moreno, comunicación personal con E. P. Cárdenas Gómez, 16 de junio de 2020)

Conclusiones

Las instancias metropolitanas han generado documentos donde han expuesto que el abastecimiento del agua en la zona no está asegurado. Entonces, surge la pregunta ¿por qué no se prepararon ante una crisis hídrica? Los resultados a los que llega este artículo son que por razones políticas, económicas y organizativas las instancias estudiadas no han logrado proporcionar la cobertura y la calidad del agua potable que la ciudadanía requiere; situación que se ha agravado en tiempos de pandemia y de crisis hídrica.

En las razones políticas, se encuentran que, en las temáticas abordadas en la agenda del CCM, no estuvo presente el tema del abastecimiento del agua potable e imperaron otras; mientras que el Imeplan señala que el tema sí está contemplado. Sin embargo, falta una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para su tratamiento. Por lo pronto, se han abordado otros aspectos, algunos no tan relevantes.

Con respecto a las razones económicas, específicamente entre los integrantes de la tercera generación del CCM salió a relucir que no contaban con los recursos monetarios suficientes para atender las quejas o sugerencias que presentaran los ciudadanos frente al tema de los servicios públicos.

Otros integrantes del CCM mencionaron que los servicios públicos representan un tema complejo y difícil de tratar, aunque también hubo opiniones reticentes a aceptar su importancia. La cuestión no es un asunto menor, pues el caso del abastecimiento del agua entubada además de ser un derecho humano representa un recurso que ayuda a garantizar la calidad de vida.

En las razones organizativas, se evidenció que en el CCM: 1) hay desorganización en los procesos; 2) no se atienden temas prioritarios metropolitanos; 3) existe una desconexión entre los problemas y soluciones o hacia dónde dirigir las acciones;4) algunos representantes no tienen un compromiso social, pues no se presentan a las reuniones de trabajo que se programan; 5) tampoco cuenta con mecanismos para interactuar con la ciudadanía, entre otras.

Por su parte, la ciudadanía desconoce que existe una instancia que la representa y cuáles son las funciones que desempeña. En este contexto, no hay una integración de las comunidades y falta participación en la identificación de problemas urgentes, así como proponer soluciones.

Con el fin de que exista gobernabilidad en el ZMG es necesario redoblar esfuerzos para fortalecer las instancias metropolitanas creadas. Asimismo, es necesario impulsar una coordinación política que tome en serio el papel de los servicios públicos y el agua potable, aunque en la coordinación metropolitana, en el caso mexicano y jalisciense, la situación se vuelva complicada ante las diferencias políticas, económicas y organizativas que existen entre los municipios y al interior de estos.