Introducción

Junto al impulso económico de la producción cafetera, la sociedad colombiana de principios del siglo XX empezaba a experimentar lo que se percibía como el inicio de una nueva era (Castro, 2009). En las ciudades, el alumbrado público, la instalación de servicios sanitarios, los ferrocarriles y automóviles, despertaban una sensación de novedad que se traducía en una suerte de optimismo frente al futuro. El engrandecimiento material era concebido como una necesidad apremiante. Se anhelaba la inserción del país en las redes del comercio internacional y el acceso a las nuevas tecnologías. Para ello se requería la construcción de una infraestructura de vías de comunicación que conectaran las bajas zonas tropicales con los puertos, permitiendo así la exportación de los productos nacionales (Martínez, 2013).

Pero, aún más importante que eso, era indispensable el despliegue de una serie de políticas sobre la población y de disciplinamiento de los cuerpos que lograran moldear trabajadores sanos, fuertes y dóciles. El trabajo fue exaltado como el germen de la nacionalidad: Serían patriotas quienes estuvieran en la capacidad de generar riqueza a su país por medio del trabajo. Así, en el centro de las medidas biopolíticas se encontraba el propósito de "accionar de forma eficiente la máquina humana" (Pohl-Valero, 2014), esto es, optimizar la productividad de los trabajadores.

El factor humano era valorado como la mayor riqueza de un país. Pero el optimismo de las élites colombianas se veía socavado por la desconfianza en el "material humano" con que contaba la nación. El pueblo era considerado enfermo, ignorante, debilitado, vicioso e inmoral (Noguera, 2003), un conjunto de características que hacían imposible pensar en el progreso nacional y, por el contrario, habían avivado la violencia y el crimen. En este contexto, la inteligencia emergió como una preocupación que le competía a la nación, se volvió necesario y urgente medirla, cuantificarla, catalogarla, incrementarla y mejorarla, pues solo se podría materializar el "deseo civilizador" (Rojas, 2001) con el esfuerzo de gentes capacitadas para ello.

Durante la primera mitad del siglo XX los científicos colombianos construyeron verdaderas taxonomías de lo anormal que incluían desviaciones corporales, morales e intelectuales. No obstante, las categorías variaban de un autor a otro, razón por la cual hablo del "anormal intelectual" para referirme a las personas que no encajaban dentro de los cánones de las capacidades intelectuales medias. Dentro de esta categoría se encuentra una clasificación jerarquizada que se define de acuerdo con la distancia del individuo frente a un estándar de cuerpo y mente normativa. Esta jerarquía supone tanto la existencia de seres superiores a otros, como un principio de gradación unilineal que va del idiota al genio.

Así, la inteligencia funciona como un sistema de marcación. En ese sentido, el argumento que intento defender en este artículo es que a partir de las habilidades intelectuales se ha jerarquizado a los seres humanos, determinando su valor en función de una escala que determina quiénes cuentan con mayores y mejores capacidades. Mi interés se enfoca en rastrear cómo a través de unos saberes expertos, como medicina, psiquiatría, pedagogía y derecho, se construyeron unas representaciones sobre la inteligencia normal y sus desviaciones.

Al igual que ocurrió con otros marcadores sociales como el género o la raza, la inteligencia se inscribió en el ámbito de lo natural, lo cual es una estrategia de representación que permite deshistorizar y fijar la diferencia y la desigualdad. Crea la ilusión que aquello de lo que se habla es una realidad inmóvil e inmutable: "es un intento de detener el 'resbalamiento' inevitable del significado, para garantizar el 'cerramiento' discursivo o ideológico" (Hall, 2014a, p. 469). En este sentido, me interesa aportar a un proceso de desnaturalización que permita entender las representaciones sobre la inteligencia en su contingencia, evidenciar las marcas de su fabricación y revelar los cruces de fuerzas que las constituyeron. La apuesta política está en que, al descubrir su carácter artificial, estas exponen toda su fragilidad, abriéndose posibilidades de infinitas reconfiguraciones.

Voy a precisar un poco cómo entiendo el concepto de representación. La asumo como una práctica de significación, no como un fenómeno exclusivamente lingüístico, de modo que puede traducirse tanto en textos como en formas de conducta y materialidades. En este sentido, la representación es una fuente de conocimiento social, lo cual la conecta de un modo más íntimo con prácticas y asuntos del poder, y la saca de una teoría puramente formal, dándole "un contexto histórico, práctico y 'mundano' de operación" (Hall, 2014b, p. 516). Así, la representación no puede entenderse por fuera de relaciones de poder, en tanto implica la capacidad de marcar, asignar y clasificar a alguien.

En la primera parte hablaré sobre la medición y las escalas con las cuales se dividió a la población. En la segunda parte abordaré los argumentos que sustentaron las representaciones sobre las personas diagnosticadas con déficit intelectual: humanidad devaluada, inmoralidad, violencia y sexualidades desviadas. En la tercera parte me referiré a los tratamientos pedagógicos, médicos y jurídicos de normalización a los cuales fueron sometidas estas personas. Finalmente, planteo unas reflexiones breves que buscan condensar los argumentos que propongo.

Las intrincadas taxonomías de la inteligencia

Ni en la primera mitad del siglo XX ni en las primeras décadas del XXI hay un consenso sobre la definición de la inteligencia. Irónicamente, como dicen López y Luján (1989), ha sido más fácil medirla que definirla. La medición de la inteligencia solo era posible si previamente se habían construido unos parámetros que definieran la inteligencia normativa y, por consiguiente, las desviaciones. Para este propósito, resultó fundamental la idea del desarrollo infantil, noción lineal y progresiva, que se configuró como la norma: un estándar en las dos acepciones del término. Lo más habitual, que reúne las características comunes a la mayoría, y un patrón que sirve de modelo para valorar las cosas de la misma especie. Quienes no alcanzaran el estándar serían rotulados como anormales, bien sea por una "detención" en el desarrollo o por avanzar a ritmos diferentes de los normativos.

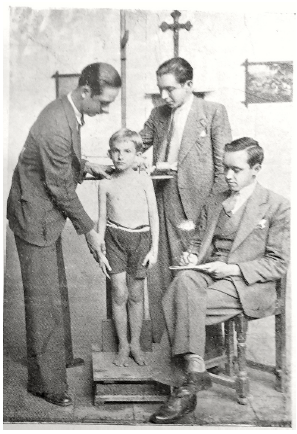

La identificación de los anormales era compleja y dispendiosa. Médicos, psiquiatras, juristas y pedagogos diseñaron distintas formas de evaluar la inteligencia: desde medidas antropométricas, estudios endocrinológicos e informes nutricionales, hasta análisis del comportamiento, exploración de la personalidad y reportes sobre el medio familiar y social. Alejandro Cano fue uno de los más fervientes buscadores de un método que permitiera identificar niños y niñas anormales. Junto a los estudiantes del Curso de Información Pedagógica Nacional de Antioquia, observó, examinó y realizó pruebas de inteligencia a más de 1 200 niños y niñas de las escuelas antioqueñas. Los resultados de tres años de trabajo se publicaron en el libro Pruebas mentales y de instrucción, de donde tomé la siguiente fotografía.

Fuente: Cano, 1936.

Figura 1 Estudiantes del Curso de Información pedagógica ejecutando trabajos de pedagogía experimental

La necesidad de un instrumento estandarizado de evaluación se solucionó, en gran parte, gracias a las pruebas para medir el cociente intelectual, que nacieron en Francia, fueron rediseñadas en Estados Unidos (Gould, 1997), y para las primeras décadas del siglo XX ya contaban con suficiente popularidad para ser aplicadas en países como Colombia. Tal como lo explicaba el institutor formado en la Escuela Normal de Antioquia Raúl Palacio (1941), mediante las pruebas se hallaba la edad mental del niño o la niña, edad que luego se dividía por la edad cronológica exacta (en meses), con lo cual se obtenía el cociente intelectual que medía su adelanto o retraso.

El cociente intelectual permitió la elaboración de escalas métricas lineales y de valor creciente. Las cifras se organizaron a modo de rangos, de forma que cada rango correspondía a un diagnóstico, que iba en orden ascendente del idiota al genio. Las escalas variaban un poco dependiendo del autor, pero su estructura era muy similar. Por ejemplo, la escala de del psicólogo estadounidense Lewis Terman publicada en 1916 y aplicada masivamente en su país, se expresa así:

0-25: Idiotas.

25 a 50: Imbéciles

50 a 70: Débiles mentales.

70 a 80: Límite poco preciso entre la torpeza y la debilidad mental.

80 a 90: Torpeza intelectual.

90 a 110: Inteligencia media - normal.

110 a 120: Inteligencia superior.

120 a 140: Inteligencia muy superior.

Más de 140: Genio.

Tomado de Cano (1936).

Pese a que en muchos casos las desviaciones de la inteligencia se confundían con enfermedades mentales, en Colombia, desde 1896 el médico de la Universidad Nacional José María Rodríguez, había definido la idiotez como una patología diferenciada de la locura. Según explicaba, "la idiotez es una lesión evolutiva caracterizada por una detención más o menos completa del desarrollo de las facultades intelectuales" (1896, p. 1). Es decir, la idiotez era congénita, abarcaba varios estadios de detención de la inteligencia y podía ser "más o menos brusca". En las siguientes décadas se hablaba más genéricamente de los "anormales", y hacia la década de 1940 se generalizó el término oligofrenia, definida por el psiquiatra Luis Jaime Sánchez1 como: "retardos o insuficiencias en el desarrollo intelectual" (1947, p. 206). Respecto a la diferenciación con la demencia explicaba Sánchez que antes que ser una perturbación dinámica, la oligofrenia es una perturbación "estática", quieta e inmodificable.

El oligofrénico era descrito como la alteridad, en tanto se alejaba en diferentes grados de los estándares de normalidad intelectual, física y moral. El marco interpretativo desde el cual los expertos diagnosticaban se basaba en un sistema de perfectibilidad humana que se asemejaba a una escalera con muchos peldaños. Esta escalera sería unilineal y jerárquica: en el extremo superior se encontraría un ser humano perfecto, absolutamente deseable, mientras que en el extremo inferior estaría el peor ser humano imaginable, un ser que por poco es un animal. Según decía el médico Pedro Villamizar en su tesis de grado de la Universidad Nacional, "en la escala que se extiende del idiota al pensador no falta un solo peldaño" (1919, p. 75), lo que quiere decir que entre el extremo superior e inferior se ubican distintos tipos de seres humanos. Justo en la mitad de estos se encontrarían el hombre y la mujer normales.

Las marcas del diagnóstico

Para detectar la oligofrenia debía conocerse el grado de inteligencia, pero también el grado de "incompetencia social", donde entrarían aspectos de la vida moral y afectiva. Como se verá, para los expertos consultados existía una correlación directa entre inteligencia, autocontrol de los impulsos instintivos, y adaptación a los valores y marcos de comportamiento aceptados como normas sociales. Aquello permitió configurar una serie de representaciones que marcaron a los considerados anormales intelectuales como sujetos inválidos socialmente.

La humanidad en entredicho

Las personas que eran ubicadas en los rangos más bajos de la escala de medición de la inteligencia eran una suerte de humanos fallidos. Los idiotas eran considerados el último eslabón de la cadena humana: la otredad radical. Seres que no podían valerse por sí mismos, que dependía de otros para cumplir con sus funciones vitales, incapaces incluso de comunicarse o de sentir afecto. Como lo evidencia la siguiente cita, en la que el lenguaje que se usa para referirse a ellos es en extremo peyorativo, lo que proyecta una condición de seres indeseables. Según el médico Senén Suarez:

La fisionomía estúpida del idiota revela la ausencia o ínfimo desarrollo de sus aptitudes psíquicas. Hay unos que no pasan de la vida puramente vegetativa, inconsciente, sin manifestar siquiera el instinto de conservación; son sordos, mudos, ciegos, masas de materia viviente en forma humana. (1926, p. 39)

Luis Jaime Sánchez afirmaba que desde el momento de su nacimiento los idiotas eran "seres extrasociales", toda su vida estaba sumida en una oscuridad psíquica, "lo animal y vegetativo han reemplazado por completo a lo racional e inteligente" (1952, p. 11). Para algunos, "su nivel psíquico es inferior al de muchos animales que demuestran procesos intelectuales y afectivos" (Gajardo, 1939, p. 354). Para Sánchez, los idiotas se habían detenido en las etapas más elementales y rudimentarias del desarrollo, lo que obstruía además de las facultades intelectuales, las motoras y las afectivas. Así, desde temprana edad se caracterizaban por "la frialdad, la indiferencia y la apatía hacia sus familiares que no logran despertar en él ningún interés, ningún cariño o afecto" (Sánchez, 1952, p. 13). En caso de idiotez completa, se decía que "el enfermo parece un animal con traza humana" (Sánchez, 1952, p. 13).

La inmoralidad derivada de la incompetencia intelectual

Según los expertos, las incapacidades intelectuales tenían repercusiones sobre el criterio moral. De hecho, se creía que existía una "relación comprobada entre las anormalidades mentales y las perversiones morales" (Botero, 1942, p. 68)2, puesto que "falta en ellos el freno que modera todos sus comportamientos públicos y privados" (Suárez, 1926, p. 37). La lesión de los oligofrénicos sería entonces una lesión moral que los incapacitaba para llevar una vida por el camino del bien y percibir las consecuencias de sus actos (Sánchez, 1947, p. 207).

Donde el imbécil más advertía anomalías era en el dominio moral, "este embotamiento afectivo y moral, hace que el imbécil se mueva en un mundo inferior de apetitos y deseos, de tendencias y de emociones elementales" (Sánchez, 1952, p. 22), de ahí que se los considerara seres "antisociales". Su falla moral era asumida como un defecto congénito, una marca de nacimiento: "cuando nacen defectuosos, desde que nacen comienzan a demostrar sus maldades" (Sanz, 1940, p. 33). Por consiguiente, los oligofrénicos fueron representados como inválidos sociales. Nótese lo violento del término, gente sin valor social, "diríamos que las antinomias sociales" (Altavilla, 1936, p. 316).

El impulso de la violencia

De acuerdo con el médico legista Julio Ortiz, la peligrosidad de estos anormales radicaba en que no encontraban freno para detener sus impulsos enérgicos y, además, contaban con el vigor corporal para llevarlos a cabo: "en ese desequilibrio es donde estriba su peligro" (1947, p. 130). Esta referencia al instinto es una constante, en tanto se suponía que la falta de inteligencia impedía elaborar una unión ética entre una idea y un impulso, lo que, a su vez, no les dejaba prever las consecuencias de sus actos. Así, los anormales intelectuales fueron asociados con la naturaleza en oposición a la civilización, que estaría determinada en buena medida por un proceso de autocoacción psíquica que permite el control emotivo, la represión de los instintos y la regulación del comportamiento (Elias, 2009).

Según los expertos, los anormales intelectuales serían muy irritables, egoístas, crueles, envidiosos y reaccionaban de manera violenta ante el menor estímulo. Su actividad espiritual mudable y caprichosa los hacía actuar de manera extravagante e inmoral, en contra de las actitudes sociales aprobadas. La falta de afectividad y la insensibilidad moral hacían que causas triviales explotaran en ellos excesos coléricos que desembocaban en ataques violentos como asesinatos, robos e incendios. Samuel Gajardo, médico legal y profesor universitario, lo explicaba a sus estudiantes mediante un ejemplo:

Uno de estos desgraciados, [...] asesinó a su padre de un hachazo en la cabeza. Cada vez que se le pide recordar el hecho, lo hace alegremente, con explosiones de risa y ademanes que evocan su inconsciente crimen. De ahí que estos individuos son extraordinariamente peligrosos, y es necesario mantenerlos recluidos. (1939, p. 856)

Otro lugar común en las descripciones consultadas era la idea de que eran supremamente sugestionables, situación que los convertía en "instrumentos dóciles para el logro de fines inmorales" (Villamizar, 1914, p. 45). Cualquier persona, aun siendo de mediana inteligencia, fácilmente podría incitarlos a cometer un crimen, puesto que "tras de ser fácilmente sugestionables es incapaz de dominarse así mismo" (Sanz, 1940, p. 33).

Sexualidades desviadas y desbordadas

El supuesto de que los oligofrénicos eran personas hipersexuales es también una constante en las descripciones de los expertos. Los deseos sexuales desbordados, al igual que la violencia, estarían relacionados con la predominancia del instinto. Pero, además, sus instintos eran pervertidos, "experimentan el instinto sexual en forma de apetitos desordenados" (Gajardo, 1939, p. 356), lo que los llevaba a desear prácticas sexuales desviadas "siendo la más frecuente el homosexualismo" (Uribe Cualla, 1939, p. 462)3, pero también el exhibicionismo genital, el incesto, la zoofilia, la pederastia, el sadismo, y hasta la necrofilia.

Se pensaba que, llegada la adolescencia, o incluso antes, se entregan desenfrenadamente a la masturbación, por lo que en ellos la educación sexual sería más urgente que en los normales. Esto se debía a que por su deficiencia "han contraído vicios y adquirido prácticas inmorales que afectan además la salud del niño. Es necesario explicarles a ellos todo lo concerniente a la generación, así como los peligros que traen consigo los abusos y las perversiones sexuales" (Botero, 1942, p. 31).

Según dice Pedro Villamizar, mientras los jóvenes se enamoran perdidamente, las jóvenes se vuelven "descaradas, desobedientes y coquetas" (1919, p. 27). En los hombres, las perversiones sexuales se asocian a delitos como la violación, mientras que en las mujeres a la prostitución. Se tenía la idea de que los oligofrénicos no podrían satisfacer sus necesidades sexuales de manera consensuada con otra persona, lo que los impulsaría a satisfacerlas por medio de vicios contra natura y a recurrir a la violación. Así, se dice que tienen "deseos sexuales violentos, abalanzándose sobre la persona que los ha despertado, no importa en qué circunstancias, y eso hasta públicamente" (Thot, 1935, p. 64).

El miedo hacia la sexualidad de los anormales intelectuales no solo pasaba por la inmoralidad de las desviaciones, sino también por la posibilidad de que se reprodujeran. Para ese entonces se había generalizado la creencia de que, gracias a un proceso degenerativo, los hijos de anormales serían aún más anormales. Esa preocupación puede percibirse en el caso de María Anunciación Murillo, una joven de 19 años diagnosticada como imbécil que fue violada en varias oportunidades por un vecino. Producto de estas violaciones nació un niño que murió, al parecer, por falta de cuidados. La madre de María Anunciación fue quien decidió denunciar al agresor en la Alcaldía de Barbosa (Antioquia) después de enterarse que su hija había quedado embarazada por segunda vez. El relato de la joven no deja duda de que fue violada:

[...] me vio me atajó el paso y cogió a abrazarme y tocarme el pecho y me dijo que me bajara con él abajito del charco y me cogió de la mano y me arrastró [...] después me cogió abrazada del cuerpo y nos fuimos al suelo; y se me montó y sacó una cosa y me la puso entre las piernas y empezó a hacerme y fue mucho lo que me dolió y yo le decía que no más, que me dejara ir, pero no le valía. Cuando acabó se fue y me dejó hay muy desalentada y diay me paré sola y me fui pa la casa. (Ortiz, 1945, p. 104)

Las conclusiones del médico legal Julio Ortiz fueron que debido a sus fallas intelectuales estaba "desarmada para vivir en sociedad", pues su juicio era rudimentario y su voluntad era escasa. Era "una degenerada psíquica, imbécil, incapaz de ganarse la vida y de darse cuenta de los actos que ejecuta, máxime si se trata de aquellos relacionados con el precepto divino de 'crecer y multiplicarse', sobre todo de multiplicarse" (Ortiz, 1945, p. 105). No hubo ningún tipo dejuicio para el agresor, la culpabilidad recayó sobre ella y su capacidad de reproducirse.

Improductivos. Una carga para la sociedad

Dentro de una lógica donde los seres humanos son valorados en función de su capacidad productiva, los anormales eran identificados como una carga. En la época que estudio es repetitivo el argumento según el cual la sociedad debía invertir grandes sumas de dinero en casas de beneficencia, establecimientos de corrección y, en el peor de los casos, manicomios y cárceles para alojar a los anormales. El brasilero Renato Kehl va más allá, para él "los débiles mentales y los alienados, además de constituir una carga económica, son fuerzas negativas en perjuicio de las productivas [...] toda la caterva de indeseables que mantienen a la sociedad en permanente estado de exudación morbosa y criminal" (citado en Uribe Cualla, 1941, p. 96).

Es reiterativa la idea que quienes tienen "inteligencias mal desarrolladas" son incapaces de ganarse su pan, en tanto mencionan que existe "una relación directa, sostenida y probada con copiosas estadísticas, por la escuela anglosajona, entre el rendimiento intelectual y el económico" (Botero y Jaramillo, 1946, p. 1)4. En el mismo sentido, el médico Eduardo Vasco5 explica que se ha de valorar la capacidad intelectual del individuo en función de su capacidad productiva. Así:

El superdotado sería capaz de producir para él y su familia, para ahorrar ampliamente y puede ejercer cierta influencia sobre los demás; el tipo normal produciría para él y para su familia, y podría asegurarle el porvenir por medio del ahorro; el lerdo o fronterizo podría sostener una pequeña familia pero no entendería nunca la importancia de la economía para el futuro; el débil mental alcanzaría a ganar su propio sostenimiento; el imbécil podría producir media ración; la otra media se la tendría que dar la beneficencia o la caridad, o la obtendría por medios ilícitos; y por último, el idiota sería carga social. (Vasco, 1948, p. 101)

Por eso se insistía en que la educación para anormales debía ser educación para el trabajo, para que aprendieran a realizar un oficio que les permitiera ganarse el pan de cada día. El institutor Emilio Sanz (1940) relacionaba la edad mental con el tipo de trabajo que podría desempeñarse, por ejemplo: alguien con una edad mental de seis años podría realizar trabajos de corta duración como lavar platos; con una de ocho años podría hacer mandados o realizar trabajos ligeros; y con una de doce años podría cuidar animales e incluso realizar trabajos con máquinas. Sin embargo, pese a lograr desempeñarse en algunas actividades solo podrían "ocupar puestos subalternos en la sociedad, sin destacarse en nada, debido a lo limitados de sus facultades mentales" (Uribe Cualla, 1939, p. 460).

La falta de productividad no era una preocupación menor, una masa de gente improductiva desestabilizaría la estructura social y pondría en riesgo a las clases privilegiadas. El médico Joaquín Fajardo lo expresa muy bien: la falta de trabajo en las clases inferiores disminuye la riqueza de las superiores; lenta pero fatalmente, genera la ruina de los amos, la quiebra de los grandes capitales, y minando los cimientos de la organización social, derrumba las castas privilegiadas. (1923, p. 23)

Los tratamientos de normalización

Sabemos que el discurso experto no es solamente descriptivo, sino que es performativo: mientras es enunciado fabrica al sujeto que describe. Los expertos, hombres que constituían la élite académica del país, que estaban inmersos en redes internacionales de producción de conocimiento y que disfrutaban de los privilegios que en esa época contaban quienes lograban formarse en la educación superior, se posicionaban desde un lugar de enunciación que les proporcionaba una serie de recursos que validaban sus representaciones, creando un efecto de verdad muy poderoso, gracias al cual estas terminan siendo más reales que los representados. Se presenta, entonces, una sustitución: la representación de los expertos se convierte en la verdad de los representados. Aquí la representación, como práctica de significación que marca y clasifica, opera con toda su fuerza, y sus efectos no pueden dimensionarse sino en su articulación con técnicas específicas y enmarcados en relaciones de poder particulares.

Los tratamientos pedagógicos

La importancia de la clasificación de los niños escolarizados radicaba en la necesidad de tener grupos homogéneos. Se consideraba que quienes estaban por fuera de la media debían recibir una educación diferencial (Sáenz, Saldarriaga y Opsina, 1997; Yarza y Rodríguez, 2007; Yarza, 2011). Para que en Colombia se pudiera pensar en educar a los anormales fue necesario, primero, la apropiación por parte de médicos y pedagogos de un conjunto de saberes psicopedagógicos y terapéuticos; y, segundo, las discusiones en torno a la degeneración de la raza, que derivaron en una intención normalizadora que buscaba intervenir la infancia con el objetivo de forjar los hombres y mujeres sanos, fuertes, trabajadores y dóciles que requería el progreso nacional. Es por esto último que la educación de anormales era una labor entendida en términos de sacrificio por la patria, "ya que es patriotismo encauzar y educar a los que hoy aparecen como parásitos sociales" (Sanz, 1940, p. 6).

En este sentido, la prioridad para las escuelas dirigidas a anormales era la corrección. Recibían niños "desviados" y trabajaban intensamente para repararlos y regresarlos a la sociedad con su máximo rendimiento posible. Así, la educación para anormales se entendía como un proceso de resocialización, y en la misma proporción que a la educación moral, se le debía dar importancia a la educación para el trabajo.

Como bien explica Vasco (1948), el propósito de las escuelas especiales era potenciar la capacidad productora y propiciar la adaptación de la personalidad y comportamiento del anormal al "fenómeno social". Para ello habría que descubrir las deficiencias para encauzarlas y los defectos para corregirlos, e investigar las aptitudes para estimularlas y orientarlas a incrementar el rendimiento social. La orientación de la pedagogía para anormales era utilitarista. Las enseñanzas debían reflejarse lo más pronto posible en la vida práctica, pues se requería que los niños adquirieran "los medios de ganarse la vida, y para esto habrá que descubrir y desarrollar sus aptitudes, utilizando la poca fuerza intelectual de que dispone, sin desperdiciar nada y orientando la enseñanza hacia un fin práctico" (Botero y Jaramillo, 1946, p. 205).

Resulta interesante cómo esta orientación vocacional sirvió para legitimar el lugar que cada uno ocupaba en la sociedad. La lógica era que cada persona estaba orgánicamente llamada a una función: había un lugar donde cada uno, con sus muchas o pocas capacidades, podía contribuir al "perfeccionamiento de la especie". En palabras del psiquiatra Miguel Jiménez6, algunos seres humanos estarían llamados a mandar y otros a trabajar, por ello "es preciso que la educación sepa determinar desde temprana edad en cada individuo, el punto preciso a donde deban llevarlo sus disposiciones originarias. Siendo de esta suerte, la orientación individual, un simple imperativo biológico" (Jiménez López, 1948, p. 79).

Los tratamientos médicos

Para alcanzar la "corrección" era tan importante la pedagogía como el restablecimiento de la salud y la funcionalidad del cuerpo. En consecuencia, las escuelas especiales requerían de un servicio médico permanente (Botero, 1942, p. 74). En el Instituto Médico Pedagógico de Medellín, por ejemplo, no era suficiente la presencia de las maestras, se requería la vigilancia constante de enfermeras. Así lo evidencia la siguiente fotografía que tomé de un reportaje realizado por la revista Raza.

Fuente: Revista Raza, Número 19, abril de 1948.

Figura 2 En el prado, pequeños alumnos del Instituto Médico-Pedagógico bajo la vigilancia de una enfermera

Algunas intervenciones médicas fueron más allá de la rehabilitación de la salud y emprendieron impresionantes experimentos de normalización, como los desarrollados por Eduardo Vasco, quién estaba convencido que podía encontrar una fórmula para incrementar la inteligencia. Sus experimentaciones se basaban en la idea de que la oligofrenia era el producto de un sistema nervioso paralizado. Esto quiere decir que, si se encontraban los mecanismos adecuados para estimularlo, podría desencadenarse un movimiento en el engranaje mental. El mecanismo para lograrlo fueron las convulsiones. Los primeros intentos se hicieron con inyecciones de cardiazol, un potente estimulante del sistema nervioso central. Luego, lo reemplazó por picrotoxina, que era una sustancia más fuerte, pues actuaba sobre la corteza, el mesoencéfalo y, a veces, sobre el bulbo y la médula.

Si se aplicaba la dosis exacta se producirían convulsiones, pero si se aplicaba una dosis mayor "la muerte podría sobrevenir por colapso respiratorio" (Vasco, 1948, p. 115). Además, había personas más susceptibles que otras, por eso aplicaban dosis menores a las autorizadas. Eso no impidió que en una ocasión uno de los niños inyectados tuviera una reacción "desagradabilísima y sorpresiva" (Vasco, 1948, p. 117). Vasco explicaba con orgullo que gracias al tratamiento había podido apreciar notorias mejorías, aunque también decía, sin dar demasiada importancia y sin entrar en detalles, que había tenido varios fracasos.

Desde 1945, después de una visita a Estados Unidos donde aprendió sobre convulsoterapia por electricidad, Vasco empezó a experimentar con este método, que consistía en provocar las convulsiones con una máquina que producía descargas eléctricas. Con apoyo de la Dirección de Educación Pública de Antioquia compró la máquina y las drogas, y con la ayuda de Luis Gabriel Jaramillo y Gonzalo Botero la empezaron a utilizar sistemáticamente en las escuelas especiales y el Instituto Médico Pedagógico de Medellín (Vasco, 1948, p. 122).

Vasco afirmaba que el tratamiento con picrotoxina podía producir una recuperación casi total en un 50 % de los casos, mejoría notable en el 30 % y cambios favorables en el resto. No vuelve a mencionar los "fracasos". Por recuperación casi total entiende el hecho de que alguien diagnosticado como imbécil, que solo hubiera alcanzado a ganar media ración, pudiera ganar su subsistencia y la de su familia. Por mejoramiento notable, la capacidad de producir un rendimiento apropiado. Y por cambios favorables, las transformaciones en las esferas de la vida mental o somática que facilitarían, sin duda, su adaptación social.

En el libro Temas de higiene mental, educación y eugenesia (1948) Vasco presenta 22 observaciones de niñas de la Escuela Sanín Cano y de niños de la Escuela Rafael Uribe Uribe que fueron sometidos a sus tratamientos. Una de ellas era rvp, de trece años que, según las pruebas de Dearborn y Ballard, había sido diagnosticada como imbécil. En el reporte médico-pedagógico se indica que su inteligencia global era sumamente escasa, su esfera afectiva estaba muy desviada, era mitómana, perversa, pendenciera, cruel, brusca, desaseada y vulgar. Se la consideraba un "tipo invertido" pues sus modales eran los del sexo masculino, idea confirmada por su aspecto, su configuración y su voz.

De acuerdo con el reporte, después de cuatro meses de tratamiento continuo, el estado de RVP mejoró de manera estrepitosa: su cociente intelectual aumentó de 0,40 a 0,82, con lo que pasó de ser una imbécil a una fronteriza con la normalidad. "Su comprensión se despierta. Desea mejorarse. Su atención se concreta, su memoria se robustece. Lee aunque con gran dificultad, escribe y razona. Es activa y organizada; sus instintos han cambiado notablemente" (Vasco, 1948, s.p.). Según se dice, el tratamiento logró modificar su comportamiento, empezó a actuar de acuerdo con su sexo, se volvió más femenina, le encontró gusto a los trabajos manuales: borda, cose y hace sacos de malla, lava y aplancha.

El caso de RVP es un buen ejemplo de cómo los procesos de normalización más que incrementar netamente las capacidades cognitivas, lo que buscaban era que los desviados se adaptaran a los valores fundantes del proceso civilizatorio y no los pusieran en riesgo. Los grandes logros del tratamiento consistieron en revertir la inversión, en volver a RVP una señorita buena y servicial que no desafíe las normas sociales, incluidos los roles de género.

Los tratamientos judiciales

Una de las representaciones que tuvo mayores impactos sobre los diagnosticados como anormales fue la peligrosidad, pues tenía implicaciones legales. El estado peligroso se definía en función de un pronóstico: "la capacidad de una persona de devenir autora de un delito" (Uribe Serrano, 1950, p. 44). El caso de Miguel Uribe, a cargo del médico legista Pablo Llinás7 permite ver cómo se llevaba a la práctica el diagnóstico de la peligrosidad. Miguel Uribe fue sindicado de homicidio por haber matado a Silvano Rincón en el municipio de Aguachica (Magdalena) el 11 de julio de 1937. Lo que desconcertaba a los jueces era que no había ningún motivo ni pretexto para haber cometido el crimen que llevó a cabo de forma mañosa y cautelosa. De hecho, Silvano le había demostrado amistad y aprecio.

El examen físico indica que Miguel era un hombre de unos 27 años, de 1,63 de altura y 60 kilos, su piel era de color moreno claro, el pelo oscuro y polidáctilo, tenía irregularidades en la forma del cráneo y estaba infectado de sífilis. Miguel no podía concentrarse por mucho tiempo. Su memoria presentaba enorme deficiencia. Su inteligencia era la de un niño de ocho años, por lo que se lo diagnosticaba como oligofrénico. Además, era un insensible moral, no se preocupaba por su familia ni por nadie (Llinás, 1944). Ahora bien, el dictamen del médico legal fue:

En nuestro concepto, dado el cúmulo de psicopatías hereditarias que pesan sobre Uribe, las deformidades de su arquitectura física, los posibles trastornos epilépticos que nos han referido y las deficiencias intelectuales y afectivas que demuestra, este recluso es un sujeto peligroso, mayormente bajo la acción de los tóxicos alcohólicos, que debe ser vigilado en un frenocomio de observación. (Llinás, 1944, p. 46)

La conclusión del doctor Llinás es interesante por dos cosas. Primero, porque revela cuáles fueron los criterios para definir la peligrosidad, menciona aspectos hereditarios, físicos, intelectuales y afectivos que se incrementan con el consumo de alcohol. Y, segundo, porque establece una medida de seguridad. Al ser Miguel considerado un individuo peligroso que representaba una amenaza para la sociedad y probablemente podría volver a cometer un acto como el que cometió, era necesario aislarlo y mantenerlo vigilado en un manicomio.

La peligrosidad de Miguel era una peligrosidad criminal, es decir, existía el peligro de que reincidiera. Sin embargo, había otro tipo de peligrosidad, una peligrosidad social que se podía diagnosticar antes de que se hubiera cometido algún crimen. Esta diferenciación conduce a diversificar las estrategias que procuran prevenir la delincuencia y a ampliar los espacios de normalización, o resocialización, que es el término usado.

Como lo explica el abogado Mario Uribe Serrano, la prevención "ha de cumplir su misión protectora a quienes signifiquen una firme hipótesis de violencia" (1950, p. 89). En beneficio de la defensa social, no tendría sentido esperar a que se cometiera el delito para activar una respuesta tardía. Si se podían establecer medidas de seguridad para evitar el crimen habría que hacerlo.

Los estados de peligrosidad predelictual se definen según conductas antisociales, "maneras de ser, pensar, obrar o vivir que son terreno fértil de la criminalidad" (Uribe Serrano, 1950, p. 89). Su estudio tiene que ver con el grado de adaptación a unos valores y unas formas de vida civilizada. Todos los comportamientos que las fracturan son tildados de peligrosos, entre ellos, la embriaguez, la narcomanía, el juego, la vagancia, la mendicidad, la prostitución y los vicios morales.

Los anormales serían un caso paradigmático de la peligrosidad predelictual. Los degenerados, insuficientes y anormales "aun quedando por fuera de la criminalidad constituyen una amenaza para ellos mismos y para los demás, porque, entregados a sus solas fuerzas, son incapaces de seguir una vida regular" (Prins, 1912, p. 73). Así, el Estado encargado de mantener el orden social, no podía permanecer indiferente. En palabras de Pedro Villamizar "esos anormales son peligrosos y por lo tanto la sociedad debe ponerse en guardia contra ellos" (1919, p. 98). Esta puesta en guardia era una precaución. Se debía recluir a los anormales antisociales para evitar que llegaran a ejecutar un acto delictuoso. En este tipo de casos "se explica una reclusión como medida de profilaxia social, para evitar un crimen, para evitar que se verifique una reacción antisocial" (Uribe Cualla, 1939, p. 408).

En Colombia, la teoría de la peligrosidad sin delito se materializó en la llamada Ley Lleras (Ley 48 de 1936) que regulaba a los vagos, maleantes y rateros. Esta Ley contiene unas "medidas preventivas y represivas para aquellos individuos, muchos de ellos de seguro anormales, que por su manera de convivir en sociedad desentonan con los preceptos legales y con las costumbres, la cultura y la civilización" (Ramírez, 1936, p. 3). Así, se clasificaba a los individuos según sus "sus diversas y per/judiciales modalidades de vida y acción bajo la denominación genérica de estado peligroso" (Ramírez, 1936, p. 3).

Reflexiones finales

Los anormales intelectuales pudieron ser representados como una otredad radical y degradada porque su diferencia fue naturalizada por el discurso experto. Estas representaciones, lejos de quedarse en el mundo de las ideas, trascendieron a la cotidianidad de las personas que fueron rotuladas con un diagnóstico, se materializaron en prácticas excluyentes y denigrantes que las configuraron como una población subvalorada.

La emergencia de la inteligencia en Colombia, problematizada desde la década de 1920 como un asunto de relevancia nacional, retomó discursos de larga tradición en occidente sobre la racionalidad, que confluyen en la definición de las capacidades intelectuales como un rasgo distintivo de lo humano. La clasificación de las personas con base en la medición de la inteligencia configuró una escala jerárquica que juzga el nivel de humanidad. De acuerdo con la concepción moderna del mundo, en el extremo superior de la escala estaría la civilización-cultura y en el extremo inferior la naturaleza, que se aproxima a la animalidad (Latour, 2007). La cultura se impone sobre la naturaleza: dentro de la gran cadena del ser los humanos son superiores a los no humanos (Lovejoy, 1983). ¿Qué implica entonces que algunas personas que sean clasificadas en la esfera de la cultura y otras en la de la naturaleza? Tal razonamiento conduciría a pensar que hay personas inferiores, menos valiosas que otras, y, en tal sentido, dispensables. El anormal intelectual es, quizá, la forma-sujeto más desvalorizada en tanto lo que estaba bajo, sospecha, era su humanidad.

La inteligencia normativa, que posibilita el raciocinio, importa porque es condición de posibilidad para el gobierno, entendido este como conducción de las conductas y, por consiguiente, del proyecto civilizatorio que requería que los individuos se inscribieran en los marcos de la auto-coacción, la productividad y la independencia. La preocupación por las desviaciones de la inteligencia normativa, que se traduce en tratamientos de normalización, respondía a las dificultades para controlar a personas impredecibles, impulsivas, que fracturaban los códigos sociales y los marcos de inteligibilidad que permitían distinguir lo correcto de lo incorrecto, desafiando el orden biológico, social y moral.

La falta de adaptación a las normas sociales de la cultura burguesa implicaba el desacato de los mandatos del trabajo y la productividad. Consumían recursos, pero no producían. Eran, entonces, la antítesis de la subjetividad capitalista (Castro-Gómez, 2009), que requería ritmos veloces, capaces de proporcionar una fuerza de trabajo útil al progreso económico de la nación. En consecuencia, medir la inteligencia, identificar las desviaciones y los retrasos, era importante para mejorar y redefinir las estrategias de gobierno, para administrar las fuerzas del "capital humano" con que contaban, y para ubicar a cada uno en el lugar que le correspondía dentro del entramado social.

Ahora bien, entender las fuerzas que han configurado las representaciones sobre la inteligencia, ayuda a ubicarlas en sus propias dimensiones: en su contingencia. Ayuda a comprender que son producto de prácticas de significación y relaciones de poder y no de un orden natural que clasifica a los seres humanos. Así, desconfigurar el discurso de la inteligencia normativa (y también lo que lleva aparejado: la productividad, la autocoacción y la independencia) permitiría imaginarnos esquemas valorativos menos excluyentes, homogeneizantes y prescriptivos.