Introducción

La democracia neoliberal ha establecido una institucionalidad bajo un ideario de pulcritud sacrosanta que no soporta la inquina popular. A partir de una narrativa histórico-fundacional, estas instituciones han legado una estructura que bajo un entramado legal parecen legitimar, mantener y consolidar un orden político- estético que naturaliza la desigualdad en la ciudad. La democracia, como sistema que permite teóricamente aunar las diferentes voces disidentes, no ha hecho más que restringir dichas voces de reclamación a sus espacios privados cotidianos.

La democracia neoliberal tiene severos conflictos con la escalaridad de estas voces disidentes al interior de sus estructuras institucionales. Por su parte, los sujetos que reclaman una distorsión en la igualdad socio-espacial provenientes de las políticas emanadas de estas estructuras, se ven enfrentados a una serie de dispositivos ensamblados que tratan de contener el flujo y ritmo de su voz. En este enfrentamiento, existen una serie de ritmos y repeticiones que actúan como ondas elásticas, que tratan de correr los cercos del poder, tanto desde lo hegemónico como desde lo contrahegemónico.

Las discusiones en torno a los conflictos escalares es un tema que se encuentra escasamente desarrollado en la literatura latinoamericana (Mosquera, 2018). Los debates referidos a la escala como un objeto naturalizado y con existencia propia fue criticado a fines de la década de 1990 y con ello el concepto adquiere otras dimensiones. Efectivamente, las conceptualizaciones de escala desde perspectivas estructuralistas habían esencializado la existencia de la escala como una estructura estática y con vida propia. Estas fueron las discusiones que se dieron bajo una teoría política y urbana que solo miraba hacia y desde el norte global.

En la actualidad, el mundo vive un proceso de reescalamiento de los sujetos organizados frente a la institucionalidad imperante, cuestionando sus actuales políticas, valores, funcionamiento, legitimidad y, sobre todo, elevando críticas importantes hacia dicha institucionalidad (Contreras Natera, 2015). En este sentido, el reescalamiento no solo tiene que ver con las luchas urbanas propiamente tal, sino con la posibilidad de las comunidades de cambiar estas estructuras político-institucionales mediante la apertura de las condiciones de posibilidad, incluso, contra la estructura jurídica que las sustenta.

Por supuesto que estos reescalamientos han tenido efectos diferentes, por cuanto las estructuras administrativas de cada realidad socio-espacial varía en cada territorio. Por ejemplo, las luchas e insurgencias que acontecieron en países de Europa -producto de la crisis del 2008- y las acontecidas en los países árabes, no tuvieron efectos en el inicio de procesos constituyentes. Por su parte, los países de América Latina han tenido procesos de reclamo que han sido efectivos en el inicio de reformas constitucionales y más aún, la reformulación de esta carta magna (Chaves Giraldo, Prieto del Campo, & Ramírez Gallegos, 2013). Esto implica que los reescalamientos populares tienen diferentes consecuencias escalares en la institucionalidad, legalidad y relaciones de poder en cada territorio.

Si bien, estos procesos sociales se han analizado profusamente desde la sociología, historia, ciencia política, filosofía política, teoría urbana, geografía y ciencias sociales en general, lo cierto es que la escala ha quedado relegada a un plano secundario, o, definitivamente como una variable que no se considera. La escala no es solo una herramienta teórica para analizar la realidad, sino que también tiene implicancias en como los sujetos y grupos organizados construyen democracia y la profundizan. Esto apunta a alejar la escala de enfoques que solo la han considerado de manera epistemológica, y, darle un sentido que permita a los individuos de una sociedad incrementar las condiciones de posibilidad de cambiar estructuras hegemónicas instaladas como intocables.

Esto implica darle vida a la escala por medio de un concepto que aparece en la filosofía y el psicoanálisis -desde la antipsiquiatría--que se denominó ritornelo. El ritornelo responde a una figura musical -estribillo- que toman Deleuze y Guattari (2015) para referirse a las formas en que un individuo o grupo territorializa espacios que se encuentran en caos (Deleuze & Guattari, 2015). Esto implica ensamblajes que consideran ritmos y medios que transitan en el espacio-tiempo. Esta categoría puede resultar una potencia importante para los análisis de escala y los procesos sociales que se ven implicados.

A continuación, desarrollaremos el concepto de ritornelo y escala para luego aplicarlo a las luchas urbanas que se producen desde el Movimiento de Pobladores Ukamau en Santiago de Chile. En términos metodológicos, esto es parte de una investigación-activista que lleva realizando el autor desde el año 2017 en este movimiento, en donde ha sido posible realizar un levantamiento de entrevistas, registros etnográficos, asistencia a reuniones, marchas, protestas, pero, sobre todo, una sinergia entre investigación y sus productos y el activismo necesario para llevar a cabo una retroalimentación bidireccional entre el investigador y el movimiento.

Ritornelo

Los ritornelos o ritmos no solo deben llevarnos a pensar en la música, sino en todo lo que nos rodea. Los ritmos son parte de nuestro entorno desde que nace el tiempo y el espacio, efectivamente, luego del caos nacen los medios y los movimientos, que, de manera rítmica, se desprenden de un caos inicial. Dicho de esta manera, los medios no se corresponden con el territorio, sino más bien con las relaciones entre coherencia, dirección y dimensión (Adkins, 2015). Lo que produce el ritmo en el medio es darle coherencia entre sus elementos, es decir, genera ensamblajes múltiples que permiten que ciertos fenómenos caóticos tengan un orden en el espacio-tiempo. En definitiva, el ritmo agrupa elementos de diferente naturaleza que se vuelven coherentes en un medio, por lo que este último se vuelve un territorio.

Este ritmo produce una direccionalidad en el medio en virtud de que los objetos y la naturaleza repiten periódicamente alguna acción simbólica que dan sentido a lo que el medio otorga a sus sistemas perceptivos. Bajo la lógica de Deleuze y Guattari (2015), los medios se transforman en territorio cuando esta direccionalidad deviene en dimensionalidad (Deleuze & Guattari, 2015). Esto implica que esta repetición de una acción simbólica ya no responde a una acción en particular, sino que es reiterativa en el espacio-tiempo sin considerar las condiciones externas. Esto transforma a los individuos o grupos en territoriales.

Lo territorial aquí no se conjuga con lo político, como ha sido la constante en disciplinas como la geografía o la historia (Benedetti, 2011). En general, el territorio ha sido conceptualizado como las formas en que la cultura ha dominado, administrado, gestionado y representado un espacio determinado (Raffestin, 2015). En este caso, el ritornelo le quita la dimensión política al territorio y los límites se difuminan, por cuanto las acciones que se expresan junto a los ritmos-visuales, sonoros, odoríficos, verbales etc.-, se desplazan hacia los sistemas perceptivos de los otros animales. Por lo tanto, el territorio se codifica en virtud de expresiones más que funciones, aunque esto no quita que las últimas puedan convertir los medios en territorios (Borghi, 2014).

Existe una escalaridad en las nociones del ritornelo que Deleuze y Guattari no resuelven completamente. De Landa (2012) establece que se debe poner atención a estos saltos por cuanto los ritmos pasan por diferentes escalas que van desde los genes y proteínas hasta los organismos -en el caso de lo orgánico- pasando por lo inorgánico hasta lo aloplástico -máquina social- (De Landa, 2012). Esto implica que existen mecanismos que producen emergencias en las diferentes escalas, por ejemplo, desde los sujetos hasta las máquinas sociales existen diversas relaciones a nivel familiar, institucional, urbano y nacional.

En este sentido, los ritmos en las ciudades, los organismos y varios otros, no ha sido un tema nuevo, sino que más bien se ha tratado y profundizado en la filosofía marxista, así como también en la posestructuralista. Para el primer caso, los ritmos de la ciudad fueron uno de los puntos de partida del pensador Henry Lefebvre, quien estableció elementos analíticos desde el ritmo-análisis (Lefebvre, 2004). Al igual que Deleuze y Guattari, Lefebvre establece un punto de análisis de los ritmos de la ciudad desde perspectivas tan variadas como la biología, filosofía, psicología y sociología para establecer un entendimiento más amplio de las relaciones entre espacio y tiempo en la vida cotidiana (Lefebvre, 1972).

Esto implica una escala de análisis local para lo que acontece en los múltiples flujos capitalistas de materias, energías y poder en la ciudad. Para Lefebvre los ritmos son una parte importante del tiempo y el espacio, sobre todo en lo referido a la repetición. Algo muy similar a lo presentado más arriba se genera desde el pensamiento de Deleuze y Guattari. Los ritmos para Lefebvre completan la secuencia de la producción del espacio -prácticas espaciales, representaciones del espacio y los espacios de representación- (Lefebvre, 2013).

La diferencia de escalas entre las perspectivas de Deleuze y Guattari con respecto a Lefebvre no son contradictorias, sino que más bien parten desde puntos diferentes, pero las dos apuntan a desentrañar las máquinas actuantes bajo el capitalismo. Si para Deleuze y Guattari se parte desde los genes, para Lefebvre es el cuerpo el punto de partida para alcanzar, desde la vida cotidiana, una revolución y transformación del sistema capitalista (Guattari, 2017; Lazo, 2019; Lefebvre, 1972). En este sentido, las luchas urbanas son genes que movilizan cuerpos, que en virtud de territorializar un medio -a través de la voz-, tratan de agrietar el sistema capitalista. Por su puesto que esta voz nos indica si dichas luchas urbanas son contrahegemónicas o reaccionarias.

Como señalan Amin y Thrift (2008), los ritmos de la ciudad son la presencia y ausencia de aspectos materiales e inmateriales (Amin & Thrift, 2008). En la ciudad se mueven automóviles, personas, objetos, pero también energía, olores, sentimientos y pensamientos de manera caótica, pero que finalmente en virtud de su repetición -tanto funcional como expresiva- territorializan múltiples medios que componen la ciudad. El ritornelo se establece como esta figura de repetición que se realiza en un medio. El poder y contra-poder actúan como ritornelos, en donde la repetición de sus acciones y simbolismos lo que tratan es de territorializar su hegemonía o contrahegemonía.

Por lo tanto, la función del ritornelo es territorializar un espacio tiempo determinado y convertirlo en algo familiar, tanto para los poderes hegemónicos como para los contrahegemónicos. A pesar de ello, existe otro polo-función del ritornelo que dice relación con poner en «marcha movimientos que rompen, o debilitan, el estriaje en pos del tranquilo desenvolvimiento de la vida orgánica, dejando pasar una fuerza expresiva creativa» (Borghi, 2014, p.102). Dicho esto, es posible señalar que el ritornelo no es solo la repetición de un similar constante, sino que su potencia varía y los resultados son diversos.

En los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, el ritornelo actúa como un operador que agencia los diferentes tipos de materia y flujos, que se producen en sistemas caóticos, que luego se convierten en ensamblajes territoriales. El ritornelo, por medio de sus códigos y transcodificación, territorializa los medios, generando procesos de territorialización. Sin embargo, existen procesos que pueden desestabilizar esta territorialización llevando a cabo una desterritorialización. Este último concepto se refiere a una crisis que reorganiza lo material y lo semiótico de un ensamblaje estratificado, otorgando nuevos significados a estos estratos (Deleuze, 2017). Todo proceso de desterritorialización tiene como consecuencia un devenir reterritorializante.

En estos procesos las máquinas juegan un rol fundamental. Precisamente, hemos señalado que los ritornelos son ritmos que se producen desde entes hegemónicos y contrahegemónicos. Estos últimos hacen alusión a las máquinas sociales que devienen en máquinas de guerra -de organización y normalización- y nomádicas de guerra -contrahegemónicas- (Castro Nogueira, 1997). Estas máquinas producen espacios diferenciados que son estriados y lisos respectivamente. Estos esquemas espaciales no representacionales hacen del ritornelo el dispositivo que opera para la producción de espacios desde dos máquinas.

Las máquinas de guerra representan a los poderes institucionales que estrían el espacio con políticas de representación y de producción capitalistas de espacios. La escalaridad del ritornelo resulta fundamental, ya que en cada caso la territorialización y desterritorialización se realizan mediante códigos diversos que agencian componentes de diversa naturaleza. Esto, con el objetivo de estratificar los medios a través de los aparatos de captura propios de la institucionalidad, tanto pública como privada, a saber: renta, ganancia e impuesto (Deleuze, 2017). Con esta fórmula trinitaria la máquina de guerra estría el espacio en diferentes escalas por medio de la identidad, las instituciones sacrosantas de la democracia, entre otras.

Por su parte, la máquina nomádica de guerra ataca directamente estas identidades y espacios estriados para convertirlos en lisos. En esta categoría entran el capitalismo, neoliberalismo y los procesos insurgentes de multitudes que cuestionan y agrietan las condiciones de posibilidad del Estado (Guattari, 2013). Los espacios estriados son escalares, es decir, cuentan con barreras de contención política y no política para evitar las máquinas nomádicas de guerra, que se sirven de ellas para alcanzar la transformación de lo estriado. Precisamente, este último punto lo abordaremos en el siguiente acápite que dice relación con escalas y poder.

Escalas

El ritornelo no es solo un movimiento repetitivo que viaja en medios que se territorializan, sino que también su dinámica implica una escalaridad. En este sentido, adscribimos a la escala desde la perspectiva geográfica, por cuanto su potencialidad, como concepto, se ha convertido en una herramienta útil de los análisis entre los conflictos que se producen entre grupos de la sociedad y los poderes instituidos.

La escala ha transitado en la geografía en general como un concepto instrumental en la elaboración de las representaciones del espacio habitado. En virtud de la constatación de que la escala es un aspecto disputado por diferentes procesos sociopolíticos y luchas, que intentan acceder a los diferentes niveles de ésta, en donde la perspectiva ontológica nos permite mirar la lógica de los actores y agentes, sin perder de vista su condición material y relacional (Marston, Jones & Woodward, 2005). Esto en contraposición a su enfoque epistemológico (Jones, 1998).

Al remitirnos a la escala y las luchas que supone el conflicto entre diversos actores y agentes, primeramente, debemos referirnos a esta relación entre poder y escala. Como señala Sánchez (2008) «no se da ningún proceso social ni territorial que no responda a unas relaciones de poder entre los agentes involucrados, que devendrá en intervenciones sociales y/o territoriales que serán el resultado de las fuerzas en juego» (Sánchez, 2008, p. 22). Existe una escalaridad del poder desde arriba, que se traduce en diversas políticas que se aplican en el espacio, mientras que aquellos que perciben estas políticas, las pueden desafiar.

Desde los aportes postestructuralistas, se atiende a la idea de que la actividad social precede a la escala. Además, se enfatizan dos aspectos que tratan de descentrar el «Estado-centrismo» y constante foco en los asuntos económicos del enfoque anterior, a saber: conjuntos de prácticas y discursos que pueden institucionalizarse y crear identidades y lugares (Moore, 2008; Mackinnon, 2010).

Este enfoque adopta un nicho investigativo que apunta a rescatar la relacionalidad y multiescalaridad de los procesos sociales al interior de determinadas escalas y los flujos de poder que las recorren (Nascimento dos Santos, 2011). Su foco se encuentra en destacar la escala como una categoría práctica, más que analítica (Moore, 2008). En consecuencia, se enfatiza el hecho de que la escala y los procesos políticos, sociales y económicos que involucra, se deben investigar en virtud de cómo la configuración escalar se cristaliza y sedimenta en la conciencia y la práctica de la vida cotidiana, tanto a nivel individual como institucional (Mackinnon, 2010; Moore, 2008).

El Estado y su institucionalidad es un agente objetivo de las prácticas que los actores tratan de subvertir por medio de sus acciones y discursos. Frente a estos actores y sus discursos se oponen los que establecen los agentes públicos estatales, ya que estos tratan de constituir a los sujetos bajo sus criterios (Moore, 2008). Esto implica que los actores que se enfrentan a los agentes institucionalizados utilizan sus sentidos sensoriales o perceptivos para impugnar aquellas escalas cerradas y oficiales. Esto nos lleva a pensar en la escala como algo flexible y heterogéneo ya que bajo el pensamiento espacial cotidiano se actúa en nodos, enlaces, arriba- abajo, centro-periferia, entre otros (Moore, 2008)

Asimismo, los actores construyen proyectos escalares de conflictos y lucha con objetivos políticos y sociales determinados. Esto se aprecia en sus discursos y prácticas, las cuales van escalando en la estructura institucional de los agentes públicos, lo que se ha venido en llamar dimensiones escalares de las prácticas. Estos procesos escalares de las prácticas sociopolíticas son variables, ya que estas se pueden producir en diferentes escalas y pueden coexistir con otras que son conflictivas o complementarias. Su variabilidad puede ser vertical u horizontal (Moore, 2008). En virtud de esto, es que la escala y sus luchas deben ser vistas como amplios procesos en donde conviven varias entidades y su configuración son agrupaciones de ordenamientos relacionales y de vinculación socio-espacial (Moore, 2008).

En este sentido, MacLeod (2018) llama la atención de que las luchas políticas en diferentes escalas es un área en ciernes y en la que debe profundizarse. Esto es lo que Agnew (1993) ha denominado como las «geografías escondidas», es decir, identificar como los discursos y acciones de actores en conflicto en contra de los poderes dominantes, revelan un complejo conjunto de relaciones de poderes que se encuentran ocultas en las diferentes escalas de cualquier sociedad y su organización política y administrativa (Agnew, 1993; Delaney & Leitner, 1997). Uno de los primeros aportes en esta línea, se encuentra en Staeheli (1994) quien habla de las escalas de resistencias.

Reconociendo los impactos que han generado los procesos de globalización y producción hacia el Estado-nación, Staeheli (1994) menciona que los recursos se encuentran distribuidos de manera desigual a través de las redes del poder social, por lo que la escala y sus disputas toman diferentes dinámicas frente al poder. Una de ellas tiene que ver con que las escalas de resistencia comienzan su potencial progresivo desde pequeñas escalas, es decir, a nivel de vivienda y comunidad local, para luego ir escalando hacia el Estado y el capital, aunque en estas últimas escalas la organización y actores contestatarios tiende a ser más débiles (Staeheli, 1994). No obstante, quedarse en la escala a nivel de hogar y comunidad resulta una escala de resistencia egoísta y estrecha según Staeheli (1994).

Continuando con Staeheli (1994), esta señala que las luchas se pueden mover alrededor de diferentes escalas, extendiendo sucesivamente sus alcances en la medida en que estas van adquiriendo recursos y sufriendo dificultades en la medida en que estos se encuentran con agentes más poderosos (Staeheli, 1994). Por ejemplo, el caso de los movimientos de paz en Cambridge, Massachusetts, Miller (1994) muestra como las luchas que estos grupos dieron frente al poder estatal, estuvieron dadas precisamente por su capacidad de tomar ventaja en el nivel nacional, cuando la estructura e influencia política local desde el Estado se debilitó (Miller, 1994).

Los actores se pueden empoderar en la medida en que su reescalamiento va configurando el contexto y terreno de las luchas. Los actores y grupos deben ser capaces de operar en múltiples escalas, así como también cambiar las estructuras y sus oportunidades con el propósito de lograr sus reclamos. De esta manera, es necesario que estos grupos ubiquen un espacio donde operar y con ello localizar la acción en donde se va a establecer un espacio de resistencia y de esta manera cambiar las escalas del poder (Staeheli, 1994). Miller (1997) señala al respecto que la «escala de las luchas» y las «luchas sobre las escalas» son el mismo lado de la moneda.

Esto significa, para Miller (1997), que las luchas en diferentes contextos escalares se deben dividir en: luchas sobre las escalas de prácticas materiales y de representación (Miller, 1997). La primera de ellas tiene que ver sobre como los grupos e individuos y sus acciones, tienen efectos directos en las estructuras estatales que sustentan a una sociedad; mientras que la segunda, implica una acción de imaginación, en donde lo imposible se vuelve posible mediante las acciones discursivas de estos grupos (Miller, 1997).

Un ejemplo de ello lo entrega Miller (1997), al señalar las estrategias que diversos movimientos sociales han llevado a cabo y que han sido exitosas en las luchas escalares. En este sentido, el movimiento que se opuso a la compra de armas en el Reino Unido, durante la década de 1980, llevó a cabo las siguientes estrategias: constituirse como actores visibles frente a la opinión pública; dirigir a la opinión pública a presionar a los legisladores y agentes de creación de políticas públicas; trabajaron en diferentes municipios que a su vez tenían diferentes características socio-económicas; los activistas movilizaron a la opinión pública; trabajaron con iglesias, escuelas, movimientos sociales, figuras influyentes y personalidades del mundo legislativo; constitución de espacios de participación de las comunidades; recolección de firmas; marchas y concentraciones; distribución de boletines informativos para educar a la opinión pública constantemente (Miller, 1997).

En América Latina estos procesos han tomado un nuevo ciclo con las luchas en diferentes contextos que se han dado (Chaves Giraldo, 2013), tanto a nivel urbano como rural, con actores que van desde movimientos indígenas (Antón Sánchez, 2013), disputas obreras (Pérez, 2020), pobladores (Paulsen-Espinoza, 2019), estudiantes y la movilización de la sociedad civil en general. Este ciclo de repolitización escalar será abordado en el siguiente acápite.

La (re)politización de las escalas en América Latina

El ritornelo y las disputas en las escalas producen efectos importantes en las democracias liberales imperantes. Los procesos de repolitización en este caso no se refieren a la integración militante de la sociedad civil, sino más bien a la elevación de reclamos frente a problemas estructurales a nivel político, económico y en general de las desigualdades que produce el sistema. En este tipo de procesos, la movilización y el ritornelo de la voz de la sociedad civil se repiten constantemente, pero a nivel escalar traspasan los espacios privados, para alcanzar el espacio público y finalmente insertarse en los espacios gubernamentales (Hay, 2007).

La irrupción de lo popular es un aspecto esencial en las luchas en la región latinoamericana, ya que han significado una relación entre la participación popular y la aparición de la «invasión de los pobres y excluidos que bajan de los cerros, para cercar o sitiar el centro político y económico de la ciudad» (Svampa, 2017, p.45 ). La dimensión de la asamblea se asocia con formas de democracia directa, en donde a la par con la deslegitimación de las estructuras formales e institucionales de participación, se produjo la emergencia de nuevas estructuras de participación con mayor flexibilidad, horizontales, sin jerarquías y concebidas desde abajo (Svampa, 2012; Hardt & Negri, 2019).

En el contexto de la presente investigación, los procesos de politización se acotan a lo urbano y a la ciudad, siendo el primero las formas en las cuales las sociedades han desarrollado sus formas de vida, y lo segundo el artefacto que estas han creado para ello. En este sentido, la teoría urbana crítica, ha señalado que la actual situación de urbanización capitalista planetaria moviliza lo urbano generando formas combinadas y desiguales (Smith, 1984; Harvey, 1977; Sassen, 2015). Esto lleva a un conjunto de individuos y grupos sociales a quedar excluidos de estas maneras de urbanización capitalista en las diversas ciudades del globo (Dikeç & Swyngedouw, 2017). A continuación, presentaremos el caso del Movimiento de Pobladores Ukamau en Santiago de Chile.

Los pobladores como escaladores del espacio por medio del ritornelo-voz: el caso de Ukamau, Santiago de Chile (1984 - 2021).

Del constante despojo que han sufrido las sociedades de América Latina en todos los ámbitos de sus vidas, la voz es el único recurso que permite declararlas, enunciarlas y demostrarlas frentes a otros. Históricamente, los pobladores han debido configurar sus voces y cuerpos para transmitir los problemas que han generado las políticas neoliberales en materia de vivienda en Chile. Pero no solo aquello, sino que también los pobladores han debido escalar con estos reclamos y disidencias a ámbitos superiores de los espacios gubernamentales.

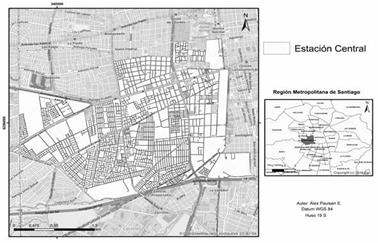

El Movimiento de Pobladores Ukamau nace durante la década de 1980 en una comuna pericentral -Estación Central- (ver Figura 1), precisamente para establecerse como un grupo de resistencia frente la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990) (Paulsen-Espinoza & Mosquera Vallejo, 2020). Con el retorno a la democracia, los diferentes movimientos de pobladores existentes en la Región Metropolitana de Santiago entraron en un ciclo de despolitización, producto de los discursos consensuales de los agentes públicos y privados, pero también, debido a la inclusión del proyecto neoliberal en todas las políticas públicas emanadas desde el Estado (Paulsen-Espinoza, 2020).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Comuna de nacimiento y desarrollo del Movimiento de Pobladores Ukamau

Sin embargo, a partir del año 2011, esta agrupación da un giro hacia la vivienda, en virtud de las condiciones precarias en las cuales varias familias habitaban, ya sea en condiciones de hacinamiento o allegamiento graves. Como señala Svampa (2017), en América Latina los procesos de organización y lucha se han caracterizado por una dimensión territorial, plebeya y la asamblea, siendo esta última de organización colectiva (Svampa, 2017). En este sentido, casa Ukamau, que anteriormente había sido un espacio de resistencia durante la dictadura, y que luego había tomado actividades culturales, ahora resignificaba sus luchas y voz para dirigirse a la transformación de las formas en que se produce la ciudad. Por lo tanto, la dimensión de asamblea de la que habla Svampa (2017) se reactiva en este espacio.

En este sentido, una de las lideresas de este movimiento, se refiere a estas dinámicas de asambleas que tiene el movimiento, a saber:

esos espacios de frentes y asambleas que desde ahí salen delegadas y delegados que representan cada uno de esos espacios, que a su vez se reúnen en un espacio de dirección, podríamos decirlo así, donde se van revisando cada uno de los temas de los avances que se tienen en tal o cual frente o espacio de asamblea, y desde ahí se les alivia el quehacer político, digamos esa estructura es bastante básica, pero es la que hoy día está dando sustento a la existencia de Ukamau, yo no sé si me explicó bien, pero tratamos que no sea un espacio piramidal si no que por eso, para nosotros es más importante que esto surja desde la base, no que exista una dirección y después existe la base si no que al contrario, primero existe la base, el sustento, como los cimientos que van contener el resto de la organización, y en ese espacio que te decía yo, se encuentran todos los territorios, todos los espacios y los frentes ,donde damos cuentas de que está haciendo cada uno de los espacios, como se entrelazan cada una de las luchas, como le vamos dando coherencia al movimiento. (Andrea, 35 años, entrevista, 2020)3

La producción de subjetividades políticas en las dinámicas de asambleas, obedece a como los ritornelos de la voz van desde abajo hasta arriba, es decir, desde las bases hacia las estructuras gubernamentales (Rancière, 1996). Esto entrega coherencia discursiva, es decir, produce ensamblajes de subjetividades que luego se mueven a la lucha en el espacio. Pero también, agrega una direccionalidad debido a que de manera simbólica se produce un sentido para quienes participan en estas asambleas. Esto permite transformar el espacio en un territorio cuando esta direccionalidad adquiere una dimensionalidad. Esto es una codificación del territorio.

Dicha codificación permite configurar los mundos comunes que un conjunto de sujetos tiene, y que por medio de la voz es posible crear, hasta alcanzar una subjetividad contrahegemónica en este caso (Swyngedouw, 2018). Esto da pie para aquellas máquinas nomádicas de guerra que van a producir espacios lisos por medio del ritornelo-voz y que tienen el objetivo de transformar las estructuras legales-normativas (Blomley, 2001). El Movimiento de Pobladores Ukamau, comenzó a establecer este ritornelo-voz a partir de una fuerte crítica a la política de vivienda en Chile, en conjunto con las bases populares. Dicha crítica, por medio de las intervenciones espaciales en los ritmos de la ciudad a través de las luchas urbanas que realizaron, cuestionaba una serie de aspectos de esta política de vivienda.

A partir del ritornelo-voz y las luchas urbanas, se comenzó a configurar un mundo común en torno a una crítica a las políticas de vivienda y sus instrumentos subyacentes, es decir, desde los subsidios hasta las formas de clasificar socioeconómicamente a la población. En este sentido, existe un claro conocimiento acerca de las diferentes dificultades que no permiten un acceso a la vivienda por parte del Movimiento Ukamau, sobre todo en lo referido a los subsidios, a saber:

el subsidio nunca alcanza, siempre es deficiente, siempre los proyectos que se construyen, sobre todo en espacios centrales y pericentrales, necesitan refinanciamiento, entonces el subsidio nunca alcanza, y además, no se establezcan criterios para los privados y el precio del suelo es muy difícil que alcance, igual siempre se va adaptando, sube el monto del subsidio, suben los terrenos, suben los materiales de construcción, entonces es un poco ilógico también pedir que suban los subsidios si no se establecen reglas para la construcción, en un ámbito, por ejemplo más familiar, sobre todo en los subsidios que se entregan de manera individual, hoy en día producen situaciones bien complejas que la gente después termina odiando los subsidios por que al final nunca lograste tener la vivienda en el tiempo que te dijeron que tú la podías obtener, además, tienen fecha de caducidad que puede ser extendida, pero tiene fecha de caducidad, eso produce una ansiedad terrible en la gente y dicen, si esto no lo obtengo luego, si esto no se construye luego, o si no encuentro pronto una vivienda, esto no me va a servir de nada al final. (Andrea, 35 años, entrevista, 2020)

Con la cita anterior, es posible ver que las exigencias del Movimiento de Pobladores Ukamau no solo se restringen a obtener una vivienda, sino en transformar las lógicas subsidiarias que afectan al suelo y finalmente a la vivienda. Este ritornelo- voz ya se encuentra escalando, por cuanto la perspectiva espacial de sus luchas ya hace referencia a variables más amplias que intervienen en la ciudad y vivienda. Para el Movimiento de Pobladores Ukamau, la lógica subsidiaria no solo implica un obstáculo para el acceso a la vivienda, sino que también afectan a los valores del suelo, materiales de construcción, pero, sobre todo, produce un disciplinamiento a través de la espera (Koppelman, 2018) y la presión de conseguir vivienda antes de que el subsidio pierda su validez.

La escalaridad de estas luchas urbanas y su ritornelo-voz, comenzaron a ensamblarse y tener un progresivo impacto en las estructuras normativas de las instituciones, que se encargan de aplicar las políticas de vivienda en sus diferentes programas.

Durante el año 2011, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, ente dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, citó a diferentes movimientos de pobladores para configurar un nuevo subsidio dirigido a los sectores pertenecientes al 40% vulnerado del país. En este proceso, el Movimiento de Pobladores Ukamau propuso un mecanismo de autogestión en el articulado de este nuevo subsidio, que finalmente dio como resultado una norma que decía en relación con la siguiente:

En casos calificados, en que el grupo organizado acredite a satisfacción de Serviu, que cuenta con capacidad de autogestión y previa autorización del Director otorgada mediante resolución, el grupo organizado podrá actuar como Entidad Patrocinante del proyecto destinado a dar solución habitacional a sus integrantes. En este caso el grupo organizado suscribirá un Convenio con el Serviu para actuar como Entidad Patrocinante en el proyecto, en el que quedarán establecidas las obligaciones de las partes […] En estos casos, además, la superficie construida de la vivienda deberá aumentarse en a lo menos 7 metros cuadrados por sobre el mínimo exigido en cualquiera de las tipologías y alternativas de excepcionalidad del programa arquitectónico y superficies. (Decreto Supremo 49, 2012, p. 50)

Este artículo -N° 68- que fue inserto finalmente en el Decreto Supremo N° 49 que aprobó el Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, supuso un avance en los procesos de autogestión de los diferentes movimientos de pobladores, frente a una política de vivienda tecnocrática que había señalado que las Entidades Patrocinantes eran quienes debían representar a los pobladores (Paulsen-Espinoza, 2020). Con ello, el ritornelo-voz tenía la posibilidad de agencia en un contexto neoliberal que no había reconocido a los pobladores como un actor válido en los procesos de construcción de ciudad (Castillo Couve, 2014). A partir del 2012 se comienzan a entregar los subsidios de este decreto hasta el día de hoy.

A pesar de que fue posible modificar de manera tangencial la normativa de este tipo de decretos, el Movimiento de Pobladores Ukamau y sus reclamaciones del ritornelo-voz, confrontaban a los entes públicos con no retornar a la periferia de la ciudad, sino en quedarse en los barrios en donde la mayoría de las familias habían desarrollado sus vínculos territoriales. Frente a ello, la tecnocracia neoliberal no se hizo esperar, ya que esto fue lo que declaró una pobladora con respecto a la continuidad de este artículo que hacía referencia a la autogestión:

esto lo recibimos en la noche porque nosotras estuvimos en la reunión y salimos de la reunión en la tarde, esto será cinco o seis de la tarde, y este mensaje lo habremos recibido diez y media de la noche, imprimimos el decreto y nos pusimos a revisarlo a leerlo, a revisarlo, así como a sacudirlo, donde está el artículo 68, donde está la autogestión, y no estaba absolutamente nada, ni un pronunciamiento, lo borraron absolutamente. (Jacinta, 58 años, 2019)

Este párrafo hace alusión a que las entidades ministeriales y del Serviu, habían prometido a los pobladores no sacar el artículo 68 del Decreto Supremo 49, sin embargo, al momento de su envío a la Contraloría General de la República lo sacaron sin consultar a los pobladores. A pesar de ello, y en virtud de las constantes formas de presión y luchas urbanas, este artículo fue respetado para el caso del Movimiento de Pobladores Ukamau. La excepcionalidad es la regla en la política de vivienda chilena, pero también a nivel general en América Latina (Zibechi, 2014). A pesar de ello, y luego de constantes cortes de calles, toma de edificios públicos, intervenciones y protestas en las principales arterias de la Región Metropolitana de Santiago, el ensamblaje de cuerpos y del ritornelo-voz, permitió conseguir un proyecto de vivienda en el terreno elegido y con el proyecto definido por las familias en conjunto con la oficina de Arquitectos de Cristian Castillo.

Este proyecto de 420 viviendas se alcanzó luego de innumerables luchas urbanas en la calle, pero también alcanzando los espacios gubernamentales con el objetivo de repolitizarlos en virtud de su alto nivel tecnocrático y técnico (ver Figura 2). Dicha repolitización escalar significó un nuevo aire para los temas de vivienda, por cuanto se enarbolaron las frases del derecho a la vivienda y a la ciudad. No obstante, esto también significó la repolitización de cuerpos y subjetividades que habían sido neoliberalizadas por cerca de 25 o más años. Esta neoliberalización que instaló la propietarización como un anhelo despolitizante, ahora se enfrentaba a exigencias mayores que finalmente terminaron por romperse en una crisis de expectativas el 18 de octubre del 2019.

Fuente: archivos del autor.

Figura 2 Construcción del proyecto Maestranza (2019 - izquierda) y su recepción final (2020 - derecha).

En este sentido, es posible señalar que el constante juego del deseo, en contextos neoliberales, configuró ritornelos hegemónicos, que se rompen en octubre del 2019 debido a que la lógica de la propiedad se estaba viendo afectada severamente, producto de las políticas urbanas impulsadas a fines de la década de 1970 y que hacia el 2019 no estaban alcanzando las expectativas de los sectores populares e incluso medios. El quiebre del pacto neoliberal, configurado en 1980, no solo estalló en sus directrices estatales, sino que también en sus formas hegemónicas de dominar por medio de diferentes tecnologías y dispositivos, que se habían inmiscuido a través del sueño de la casa propia.

Reflexiones finales

El concepto de escala ha tenido un creciente interés en términos teóricos en los últimos años. Luego de una crisis de paradigma durante la década de 1990, este concepto fue teorizado profusamente en el norte global para abrir sus concepciones desde una perspectiva epistemológica a una ontológica. Este cambio supuso una nueva manera de realizar los análisis socio-espaciales, por cuanto el concepto de escala siempre había estado asociado a la cartografía y las formas de visualización de ésta. Este cambio representó una potencialidad para el caso de las luchas y movimientos sociales en general, pero desde los análisis de la academia.

Esta investigación tuvo por propósito instalar de manera exploratoria el concepto de ritornelo como un concepto que puede ser utilizado para los análisis escalares. Este ritornelo y sus formas de territorialización de los medios puede resultar inspirador para analizar como la voz y su repetición desde los espacios privados, pasando por los públicos pueden llegar hasta los gubernamentales, con el objetivo de cuestionar y modificar aquellas estructuras sacrosantas de la democracia (neo) liberal. Los análisis de este tipo de trayectorias y movimientos escalares, y, sobre todo, los conflictos en ciertas escalas es un debate que se encuentra al debe en la literatura científica en general (Uitermark, 2002).

No es menor señalar que las estructuras coloniales en América Latina persisten, por lo que todavía es posible ver que las luchas en general se encuentran atrapadas en los espacios públicos, siendo despolitizadas en general por medio de diferentes políticas desde los poderes hegemónicos. Esta despolitización se refiere a la imposibilidad de la intromisión de las voces disidentes en los espacios gubernamentales, con el objetivo de que estas escalas no se politicen y deban realizar cambios estructurales. En los últimos años, los movimientos sociales y las luchas en general han tenido un éxito inusitado en este sentido.

En Ecuador, los movimientos indígenas cuestionaron los procesos de endeudamiento desde el Fondo Monetario Internacional -FMI- y en el caso de Chile, un movimiento social irrumpe en la escena nacional para cambiar la constitución política que se instala bajo dictadura. El reescalamiento de este último movimiento produjo la introducción de la voz que cuestionó el neoliberalismo imperante y toda la estructura política. Con ello, se produjo un plebiscito histórico en virtud de que nunca se había dado una consulta tan importante en toda la historia de Chile. El Movimiento de Pobladores Ukamau irrumpe en la escena urbana, para demostrar que el ritornelo-voz y su ensamblaje con el espacio y los cuerpos, pueden ser un agenciamiento que puede romper con la exclusión y abrir sendas de ampliación de la democracia neoliberal.

El ritornelo de la voz de toda la sociedad, generó la repolitización de parte de la estructura gubernamental, abriendo un nuevo ciclo posneoliberal en Chile. Por lo tanto, esta reflexión no pretende ser taxativa, sino ser una apertura de análisis de los enfrentamientos que se dan entre los actores de la sociedad civil y los agentes hegemónicos, en las diferentes escalas políticas de una sociedad. Esto puede resultar productivo, en la medida en que los saberes populares y de la academia puedan abrir las condiciones de posibilidad de los movimientos y luchas sociales, mediante la creación de una conciencia escalar ontológica de estos grupos, y, con ello, procesos de emancipación ciudadana.