Introducción

Los movimientos migratorios a escala global se han impuesto en las agendas públicas y en las investigaciones en ciencias sociales, debido a la importancia creciente de sus impactos demográficos, socioeconómicos y culturales. Su volumen, intensidad y direccionalidad pueden observarse desde diversas perspectivas de escala, teniendo en cuenta factores como las causas que las provocan y los impactos que ellas generan sobre las poblaciones en diversos grados, tanto en países de origen, tránsito, destino o de remigración (Zaiceva & Zimmermann, 2008; Gheasi & Nijkamp, 2017 )

A nivel internacional, las escalas se constituyen en herramientas imprescindibles para representar los problemas globales, sobre todo en materia de política internacional, definida por dimensiones propias de los sujetos del sistema internacional: el nivel interno o estatal y el nivel externo o internacional. Es precisamente en esta articulación entre diferentes dimensiones socio-espaciales en la que profundiza la teoría de producción de escala de Smith (2002), donde prevalece la «relacionalidad» (p.14). De ahí que, dentro de cada uno de estas dimensiones, sumadas las cuantitativas o analíticas, se encuentran diferentes grados de apreciación y maneras de aplicación de la escala a los fenómenos migratorios observados (Gibson, Ostrom & Ahn, 2000).

A escala nacional, la relación con los movimientos migratorios gravita en la entrada (inmigración y retorno) y la salida (emigración), teniendo en cuenta el análisis de sus causas, por medio de movimientos centrípetos que producen migración de salida y movimientos centrípetos que producen migración de entrada.

Bajo este marco de escalas global y nacional, Agier (2014) remite a las «situaciones de frontera», en las que las identidades espaciales se dirimen en «extranjerías relativas» (p.62), negociándolas por medio de una peculiar percepción del espacio:

«mientras una relación no ha pasado por la prueba de la realidad, sigue siendo indeterminada, imaginada» (p.62).

En este sentido, el giro geográfico invita a analizar esta multiterritorialidad en términos de vivencia, en la que se pueda expresar «temas sobre diferencia y diversidad, fragmentación y disociación» (Smith, 2002, p.134 ). Al respecto Sayad (2000) sostiene que, el espacio no es físico, sino un espacio social, vivo, concreto, cualitativo que integra sociedades de origen y destino. Asimismo, circunscribir la movilidad transnacional a aspectos geográficos de origen-destino de los Estados-nación, reduciría la lógica de entender los desplazamientos como escalas osmóticas, producidas por movimientos fluidos desde diferentes direcciones; siendo necesario redefinir los Estados-nación, no desde el punto de vista de la llamada contención territorial (Haesbaert, 2013), sino como nuevos espacios transterritoriales, abiertos a todas las cargas de afectividad, libertad e intercambio (Mendoza, 2007; Sayad, 2000; Haesbaert, 2013).

El siglo XXI se ha consolidado como un nuevo escenario de migración mundial en un flujo direccionado Sur-Sur, en el que los países en desarrollo se convierten en destino de población migrante de sus vecinos periféricos (Fiddian-Qasmiyeh & Carella, 2020). La inestabilidad política y económica tanto de los países de origen como los de destino influyen en los movimientos circulares que implican emigración, retorno y re-emigración.

En Colombia, el fenómeno del retorno ha adquirido notable interés entre los estudiosos del tema y los gestores políticos. Los primeros, buscan aportar las causas, características e impactos de los retornados a escalas nacional, departamental y municipal. En tanto los segundos, buscan responder de manera fáctica las necesidades y demandas de los retornados, al tiempo que el tema del retorno se constituye en uno de los principales desafíos para la paz, asociado a la preocupación actual por la dinámica migratoria en términos de constitución de sociedades incluyentes.

Entre los principales aportes de este trabajo sobre los movimientos migratorios en el departamento del Atlántico, poniendo de relieve la corriente del retorno, fenómeno poco abordado en los estudios demográficos y geográficos, de magnitud creciente y selectivo en los últimos años, se destacan tres: el primero, un acercamiento de la teoría geográfica a los estudios del retorno. El segundo, la contribución de nueva evidencia sobre la configuración espacial de los tipos de movimientos migratorios, en cuanto a magnitud e intensidad de los movimientos migratorios, a partir del volumen, distribución, tasas de migración y correlación de variables migratorias, a escalas departamental y municipal. Y el tercer aporte, presenta la selectividad de los tipos de movimientos migratorios, según sexo y edad, estado civil y nivel educativo, considerando igualmente el análisis escalar. Aportes que se constituyen en una primera aproximación sobre este tema.

El presente artículo establece un análisis comparativo de los tipos de movimientos migratorios, destacando el flujo del retorno, de acuerdo con: la magnitud; la intensidad de los patrones migratorios; y la selectividad del retorno. Todo en función de las características sociodemográficas. El artículo contiene cinco epígrafes. El primero, la introducción, aborda de manera general la importancia de los movimientos migratorios a escala global y nacional, poniendo de relieve el retorno. El segundo epígrafe, acerca la teoría geográfica a los estudios migratorios del retorno, para posteriormente, matizar en la escala de análisis (departamento del Atlántico). En el tercer epígrafe se aborda la metodología y las fuentes de información empleadas. El cuarto está dedicado a la presentación de resultados, poniendo énfasis en la magnitud, patrones territoriales y selectividad del perfil sociodemográfico de los migrantes a escalas departamental y municipal. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Acercamiento de la teoría geográfica a los estudios migratorios del retorno

Ravenstein, geógrafo y científico social, fue uno de los pioneros en aportar leyes generales al estudio de los movimientos migratorios de retorno. Este autor destaca la corriente y contracorriente de los movimientos migratorios, es decir que, cada movimiento migratorio es compensado con otro movimiento en sentido contrario. Los principios propuestos consistían en:

A menor distancia recorrida, mayor frecuencia en los casos de retorno.

A mayor duración de residencia de los emigrantes en los lugares de destino, menor probabilidad de retorno real.

La variación económica entre lugares de origen y destino afecta a la magnitud de la migración de retorno.

A los aportes de Ravenstein (1889), le siguieron las contribuciones de la ciencia espacial o geografía cuantitativa de los años sesenta del siglo XX, integrada a la teoría económica clásica. El interés de los geógrafos fue la construcción de modelos de distribución espacial, de acuerdo con la frecuencia y escala de la distribución observada. En este sentido, el discurso dominante de la ciencia espacial integra: la movilidad de las personas, las mercancías y la información de la superficie terrestre. Los movimientos de retorno, al igual que todo tipo de fenómeno migratorio y geometrías de los desplazamientos, generan estructuras espaciales que influyen en los diversos tipos de movilidad, y a partir de los mismos se redistribuyen las personas que se movilizan en un periodo de tiempo (Delgado, 2003; Santana, 2009).

En la década de los setenta, surge el aporte de la geografía radical que, a diferencia de la geografía espacial, propone el aporte de la producción social del espacio por medio de relaciones sociedad y naturaleza (Delgado, 2003). En esta perspectiva, los procesos de producción social se han de explicar conforme a otras disciplinas de las ciencias sociales: sociología, historia, antropología, ciencia política, entre otras.

Por su parte, la geografía humanista se impone como un contrapunto de las perspectivas anteriores, exponiendo que la cuantitativa deja de lado a los actores individuales, en tanto que, la geografía crítica tiene una tendencia marcada a la objetividad. La contribución de la geografía humanística se sostiene en el lugar, el espacio y la experiencia, estableciendo una escisión entre objetividad y subjetividad, poniendo de relieve la experiencia. En torno a la movilidad migratoria del retorno, el acercamiento de esta perspectiva estriba en el conocimiento del espacio, la construcción de realidades y las experiencias humanas.

Frente al lugar, Pascual de Sans (1993) y King (1986) sostienen que el retorno implica el regreso al punto de origen, destacando que éste impone un movimiento migratorio lineal como unidad de análisis territorial, es decir la persona vuelve al lugar donde partió. Igualmente, los citados autores consideran además que, el punto de partida no está relacionado con el lugar de nacimiento del movimiento migratorio, debido a que una persona puede haber nacido en un lugar y en el instante de llevar a cabo el movimiento migratorio, pudo haberse encontrado residiendo en otro lugar. El punto de origen podría asociarse al lugar de nacimiento, empero, el movimiento migratorio no podría presentarse hacia ese mismo lugar, sino a otro ámbito territorial cercano diferente al lugar de nacimiento, como consecuencia de la residencia de familiares de los retornados.

Otro de los aportes de la teoría geográfica, en relación con los estudios migratorios de retorno, se viene desarrollando en las últimas décadas con la contribución de la geografía posmodernista, que se ha centrado en la perspectiva de género, estableciendo diferencias espaciales en distintas escalas, conforme al uso y experiencia del espacio, es decir, el transnacionalismo de los movimientos migratorios. Esta geografía se interesa en estrategias cualitativas, memoria espacial y cartografía de los sujetos (Delgado, 2003). En esta perspectiva, es importante subrayar los estudios de Mitchell (1997 y 2009), jackson, Crang & Dwyer(2004), Bossio (2019), autores que consideran como unidad de análisis los espacios transnacionales, por medio del movimiento entre fronteras, movimiento que incluye prácticas materiales, bienes y servicios. Igualmente, estos espacios incorporan geografías simbólicas o imaginarias de culturas transnacionales.

Mendoza (2007), a diferencia de los anteriores aportes, propone un tercer espacio o espacio imaginario, en el que se hace necesario la redefinición de los Estados- nación, debido a las relaciones de un nuevo espacio, a partir del origen y el destino, rompiendo de esta manera las fronteras existentes.

En términos generales, el aporte de la perspectiva transnacional al retorno, desde una visión geográfica, plantea un actual panorama de resignificación de los movimientos entre fronteras, estableciendo culturas transnacionales e imbricaciones de espacios sociales abiertos, en torno a dos sociedades, así como también un giro del retorno, ya no desde un sentido estricto clásico, sino desde patrones de circularidad, asociados a múltiples identidades de origen y destino (Pardo, 2012; Díez, 2014; Diez et al., 2021).

Métodos y fuentes de datos

El diseño metodológico empleó la pluralidad de estrategias de investigación, de acuerdo con la combinación de fuentes como el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las fuentes bibliográficas, documentales y el análisis espacial.

Fuente de datos

La utilidad de los microdatos anonimizados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018 (DANE), en la presente investigación se llevó a cabo mediante:

La magnitud de los tipos de movimientos migratorios, según la intensidad de la evolución y la distribución espacial en los últimos cinco años t-5 (2013-2018) y el último año t=1, a escalas departamental y municipal.

Los patrones territoriales de los movimientos migratorios, conforme a la estimación de la intensidad por medio del cálculo las tasas de inmigración, emigración y retorno en un año t=1 (2018); relacionando el flujo de las tipologías de movimientos migratorios con la población expuesta al riesgo de ocurrencia del evento migratorio. Igualmente, la correlación de variables de emigración, inmigración y retorno, ordenados de acuerdo con el peso de estas variables en cada municipio.

La selectividad del perfil sociodemográfico de las tipologías de movimientos migratorios a escalas departamental y municipal de acuerdo a: sexo y la edad (sex ratio, edad media, edades quinquenales), estado civil y el nivel educativo.

En las fuentes bibliográficas y documentales, se procedió a una consulta bibliográfica de carácter general y específica sobre las tipologías de movimientos migratorios, en cuanto a: magnitud, tendencias y selectividad de sus características migratorias.

Por último, el análisis espacial, en palabras de Haining (2003), representa una recopilación de técnicas y modelos de referencia espacial, asociada a los datos u objeto de estudio. De esta manera, el análisis espacial precisa de información geográfica ordenada y sistematizada con instrumentos aplicados en métodos analíticos (Flores, 2015).

El valor de este enfoque es clave para entender la distribución espacio-temporal de los tipos de movimientos migratorios en el departamento del Atlántico. Además de permitir la identificación de patrones espaciales de las tipologías migratorias, a partir de la proporción tipo de movimiento frente a la población municipal, la correlación de variables del modelo Spearman, el mapeo de análisis espacial de las características sociodemográficas en diferentes tamaños y escalas.

Técnicas de análisis de datos

Para llevar a cabo la pluralidad de estrategias de investigación, se abordaron tres fases:

Fase I. Magnitud espacio-temporal de los tipos de movimientos migratorios

En esta fase se compararon porcentualmente los tres flujos de movimientos migratorios internacionales en los últimos cinco años, t=5 (2013-2018) y la distribución demográfica de las corrientes migratorias en el año 2018 (t=1), en torno a la distribución absoluta y relativa, a luz del Censo de Población y Vivienda del año 2018 (DANE).

Fase II. Patrones de localización y movilidad espacial

Esta fase estableció los patrones actuales de distribución territorial a escala municipal t=1 (año 2018), de acuerdo a la estimación de la intensidad de las tasas de inmigración, emigración y retorno, en relación a la población no migrante de cada municipio, estableciendo así el peso o significación de los flujos migratorios en los distintos municipios del departamento del Atlántico. Igualmente, se elaboró el análisis por medio de gráficos de dispersión, a partir del cálculo del coeficiente de correlación de rangos de Spearman t=1 (año 2018).

Donde:

∑d2 Suma de las diferencias entre posiciones o ranking elevadas al cuadrado.

n Número de observaciones (23 municipios del departamento del Atlántico).

Fase III. Selectividad de las características sociodemográficas

La última fase comparó las características sociodemográficas de sexo (sex ratio: relación H/M*100), edad media, estado civil y nivel de estudios t=1 (2018), según tipos de movimientos migratorios a escalas departamental y municipal.

El análisis presentado en cada una de las fases se complementó con fuentes bibliográficas, documentales y análisis espacial, este último mediante técnicas de representación cartográfica de dos variables con simbología independiente (coropletas y símbolos proporcionales circulares), mapas de coropletas y mapas de símbolos proporcionales de barras simples. La finalidad del análisis espacial fue representar y describir la magnitud, la intensidad y la selectividad de las características sociodemográficas de los movimientos migratorios presentes en el departamento del Atlántico, poniendo de relieve los flujos migratorios de retorno internacional.

Ámbitos territorial y temporal

El ámbito territorial comprende la escala departamental, representada por el Atlántico, departamento de la región caribe, situado al norte del país, con una extensión de 3.388 km2 y dividido administrativamente por 22 municipios y 1 distrito, agrupados en 5 subregiones. El Atlántico, según el Censo Nacional del año 2018, tiene una población de 2.722.128 habitantes, siendo uno de los departamentos con mayor crecimiento exponencial de población colombiana, al igual que Bogotá, Medellín y Cali. La distribución poblacional del Atlántico es completamente desigual, debido a que cinco municipios del área metropolitana de Barranquilla concentran el 86,39% del total de la población (Departamento del Atlántico, 2020).

El ámbito temporal del análisis comprende los años 2013-2018. Esta temporalidad incluyó información sobre: magnitudes, patrones espaciales y características sociodemográficas de los tipos de movimientos migratorios, de acuerdo con la utilización de diferentes fuentes de información y el análisis espacial mediante los sistemas de información geográfica.

Análisis y discusión de resultados

Magnitud de los tipos de movimientos migratorios en el departamento del Atlántico

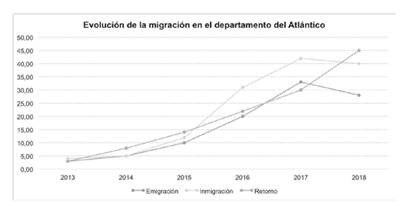

En el periodo 2013-2018, el departamento del Atlántico tuvo cambios relevantes en cuanto al volumen, intensidad y direccionalidad de las migraciones, debido a que la constante de la emigración, ha dejado de ser la corriente predominante, desplazada por los flujos migratorios de entrada: la inmigración y el retorno. Los mayores porcentajes son registrados por la inmigración a excepción del año 2018, donde la presencia del retorno es mayor en cuanto a magnitud y volumen. En resumen, se consolida el retorno como la primera corriente migratoria en el último año observado (2018). En tanto que, la emigración se sitúa en el último lugar con un porcentaje mínimo de 2,9% en los años 2009 y 2016 y un porcentaje máximo de 9,3% en el año 2018.

La explicación de este nuevo giro migratorio se debe al retorno proveniente de Venezuela, corriente marcada por una fuerte migración lineal origen- destino, en la que los retornados regresan del destino al que emigraron hacia su municipio de nacimiento en este departamento. Asimismo, que el crecimiento exponencial de la inmigración extranjera, principalmente de ciudadanos venezolanos, pone de relieve el protagonismo de este contingente a escala nacional y departamental. Figura 1.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 1 Evolución de la migración en el departamento del Atlántico (porcentajes), 2013- 2018.

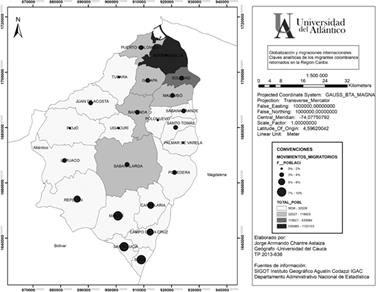

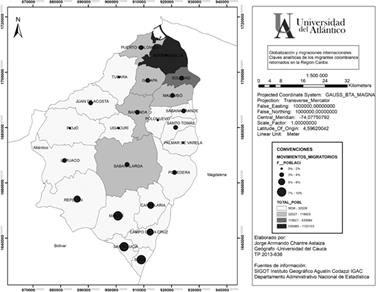

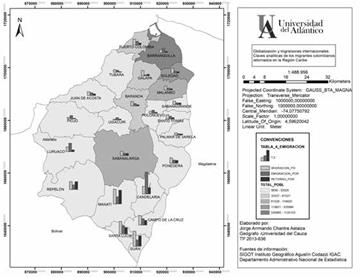

Fuente: elaboración propia con base en Sigot-IGAC

Mapa 1 Distribución de los tipos de movimientos migratorios en los municipios del Atlántico, año 2018..

La distribución espacial de los migrantes en el año 2018 expone de manera general una dinámica de los tres tipos de movimientos migratorios en los municipios del departamento del Atlántico mostrando un leve contraste territorial. A excepción de Barranquilla y Soledad, el retorno es muy marcado en los municipios pertenecientes al sur, en tanto que la inmigración y la emigración se manifiestan principalmente en los municipios del norte correspondientes al área metropolitana de Barranquilla.

En este sentido, Barranquilla y Soledad se caracterizan por presentar una fuerte dinámica en cada una de las tres corrientes migratorias, pero de manera especial en la recepción de inmigración extranjera debido a la marcada caracterización de sus economías en actividades comerciales e industriales. Malambo, Galapa y Puerto Colombia complementan un auge de inmigraciones en el área metropolitana; Sabanalarga en la subregión central y Manatí en la subregión del sur presentan también un importante comportamiento en este movimiento, generado por el arribo de retornados con familias mixtas y ciudadanos venezolanos pertenecientes a las redes transnacionales conformadas después de varios años de migración circular hacia el vecino país.

Finalmente, la emigración y el retorno son corrientes importantes en los municipios del sur de Atlántico. Los resultados confirman la tendencia histórica de migración circular estacional (incluyendo migración, retorno y re-emigración) en una zona que produce mano de obra rural en diferentes épocas del año.

Espacialmente, es importante destacar dentro del territorio departamental, el comportamiento de las proporciones representadas por los tres movimientos migratorios analizados, evidenciándose una mayor proporción porcentual de inmigración extranjera en los municipios del norte del Atlántico (área metropolitana), el alto porcentaje de emigrantes en municipios del occidente (zona costera) y del centro oriente del departamento y, un fuerte movimiento de retorno en los municipios del sur, movimiento insignificante en el occidente del departamento (Mapa 1).

Patrones territoriales de los movimientos migratorios

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal, 2012), los patrones de localización y de movilidad espacial interactúan de manera compleja entre los factores que valorizan los espacios de las personas (fuerzas económicas, sociales y políticas); y los factores que definen la actitud para el asentamiento de la población (base ecológica y topográfica). De ahí que, el patrón actual de distribución territorial se configura sobre la base de las prácticas políticas, económicas, sociales y culturales presentadas en cada territorio.

Intensidad de los movimientos migratorios

A escala municipal, las tasas de migración sugieren una clara diferenciación en el comportamiento de los patrones de movilidad espacial (Mapa 2). En el caso de las tasas de inmigración en los municipios del departamento del Atlántico, la mayoría supera el 2% de esta población.

Suan, Manatí, Santa Lucía, Repelón y Campo de la Cruz superan el 5% de tasa que tienen los inmigrantes frente a la población de estos municipios. Por tanto, la tasa de inmigración extranjera en el departamento del Atlántico se focaliza principalmente en aquellos municipios cuya población es menor a 30.000 habitantes, de manera especial en la subregión sur que a su vez presentan una gran proporción de retornados (Tabla 1).

Tabla 1 Tasa de inmigración extranjera en los municipios del departamento del Atlántico, año 2018.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En cuanto a la tasa de emigración colombiana, el patrón espacial, refleja un fuerte porcentaje de esta corriente en el municipio de Candelaria, superior al 10% sobre la población de este mismo ámbito territorial. A menor distancia, se encuentran otros municipios del sur del Atlántico, Luruaco, Santa Lucía y Suan, cuyos porcentajes superan el 4% del total de la población en estos municipios. Tabla 2

Tabla 2 Tasa de emigración colombiana en los municipios del departamento del Atlántico, año 2018.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Esto refleja claramente que los flujos de emigración no han parado en el sur del Atlántico, a pesar del ingente retorno presentado desde Venezuela en los últimos años. En este mismo contexto, es conveniente precisar que estos municipios, en la mitad del siglo pasado, tenían una importancia económica al ser la despensa agrícola del departamento y la Región Caribe; situación que con el tiempo cambió, debido al mal manejo de los recursos naturales, la desatención estatal en materia de tecnificación agropecuaria, asimismo que, a los efectos presentados por las inundaciones por la ruptura del Canal del Dique el 30 de noviembre de 2010, como consecuencia del fenómeno de la Niña. Lo anterior, configura un cóctel de problemas donde la emigración se convierte en la solución para la búsqueda de oportunidades laborales principalmente con destino interno y externo hacia Venezuela.

Abordando las tasas de retorno, el número total de retornados en este departamento es de 27.166 personas y se manifiesta como un evento demográfico de incidencia territorial desde el año 2013 en adelante. El retorno se aprecia como una constante en los municipios del sur (Candelaria, Luruaco, Santa Lucía y Suan), con porcentajes superiores al 4%. En tanto que, los municipios ubicados en el occidente de este departamento (zona costera), presentan las tasas más bajas de retornados en el departamento: Usiacurí (0,48%), Tubará (0,38%) y en último lugar Piojó con el 0,35%.

El área metropolitana presenta el mayor número de retornados, pero su peso demográfico, de acuerdo con el total de su población, es de menor incidencia que en los municipios del sur.

Es por esto, que se puede deducir que no necesariamente existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de retornados con el porcentaje que representan en cada uno de los municipios del departamento del Atlántico, ya que existen zonas como el área metropolitana que cuentan con un gran número poblacional frente a las demás zonas. Con respecto a la zona costera del Atlántico, se considera que sí existe una relación directa entre la cantidad de retornados con el porcentaje que los caracteriza.

Bajo el patrón migratorio descrito anteriormente del retorno, es necesario considerar la existencia de diferentes motivos que podrían explicar el regreso de los connacionales colombianos, no solo por fines económicos, sino también laborales, familiares e incluso motivaciones legales (Córdoba, 2016). En el caso de los atlanticenses, el retorno en los últimos años se presenta en mayor medida de Venezuela, flujos que como bien sostiene el mismo autor «inician aproximadamente en los años cincuenta presentando algunos ascensos en los setenta para luego elevarse a partir del 2000 manteniéndose hasta aproximadamente el año 2011» (Córdoba, 2016, p.50) (Tabla 3).

Tabla 3 Tasa de retorno en los municipios del departamento del Atlántico, año 2018.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Por tanto, la movilidad migratoria en el Atlántico es considerada una migración sur a sur de ida y vuelta, debido a la cercanía geográfica, el intercambio de bienes y personas, el deterioro de la economía venezolana, la crisis institucional, política y social, por un lado; además del empobrecimiento del sector agropecuario, la falta de empleo, la crisis económica, social y ambiental por otro lado, dando cuenta del sistema migratorio internacional circular de los atlanticenses a territorio venezolano.

Correlación de variables migratorias: emigración-retorno e inmigración-retorno

Complementando el análisis de los patrones de localización y de movilidad espacial en el departamento del Atlántico, a continuación, se abordan los tres tipos de movimientos migratorios, a partir del coeficiente de correlación de Spearman que permite medir la fuerza y dirección de la asociación en la relación presentada entre dos distintos tipos de flujos migratorios: correlación entre los flujos de emigración- retorno y entre inmigración-retorno.

Frente al primer tipo de correlación, la emigración y el retorno son dos caras de la misma moneda, la diferencia estriba en la mayor proporción que tienen los flujos de emigración frente al retorno. Hirai afirma que «la migración de retorno se define como el movimiento de los emigrantes de vuelta a sus patrias para re-asentarse» (2013, p.96). rmismas personas que retornan a su país de nacimiento pueden ser las mismas que en algún momento de sus vidas tomaron la iniciativa de marcharse al exterior, con el fin de buscar nuevas oportunidades.

El procedimiento realizado para establecer la correlación de las variables emigración y retorno, fue, en primer lugar, ordenar por posición o ranking los valores de las variables de cada municipio frente a los demás. De esta manera, a Barranquilla se le asignó el valor de 1, Soledad 2, Candelaria 3 y así sucesivamente hasta clasificar los 23 municipios, en cuanto al número de emigrantes. Igualmente, se realizó el mismo procedimiento para la variable retorno.

Fuente: elaboración propia basado en información Sigot- IGAC.

Mapa 2 Tasas de migración en los municipios del Atlántico, año 2018.

Posteriormente, se llevó a cabo la correlación de rangos de Spearman (Ebdon, 1982). Para el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, se aplicó la siguiente fórmula:

donde es la suma de las diferencias entre posiciones o ranking elevadas al cuadrado y n es el número de observaciones, que para nuestro caso serían los 23 municipios del departamento del Atlántico. Formula: Tabla 4

Tabla 4 Coeficiente de correlación de Spearman entre los movimientos de emigración y retorno en los municipios del departamento del Atlántico, año 2018.

FuFuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El resultado anterior indica que para el caso de la correlación de las variables emigración y retorno en el departamento del Atlántico, existe una fuerte correspondencia ya que su resultado es de 0,78, generando así un alto grado de significación directamente proporcional entre estas dos variables, es decir, entre atlanticenses que emigran al extranjero en busca de nuevas experiencias, siendo más los que regresan a su país de nacimiento para radicarse nuevamente, ya sea que haya nacido o no en el Atlántico (Figura 2). En este mismo marco, Mejía sostiene que:

No todas las personas que salen lo hacen con la intención de establecerse de manera permanente en el exterior. Muchos de quienes emigran tienen el regreso dentro de sus planes, en algunos casos como su sueño constante, pero con frecuencia aplazado y en ocasiones no alcanzado, aunque se diga que «todos vuelven a la tierra en que nacieron» o que «uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida». (2011, pp.20-21)figura 4

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 2 Coeficiente de correlación de Spearman entre la emigración y el retorno en el departamento del Atlántico.

En el marco de la inmigración en Colombia durante las décadas de 1960 a 1990, se ha identificado un pequeño auge en la llegada y residencia de ciudadanos extranjeros. La situación actual de la inmigración en este país se presenta en una forma bastante particular, como indica el informe de la OIM «la inmigración en Colombia ha sido de carácter regional, particularmente de trabajadores que cubren necesidades laborales de orden sectorial y provienen principalmente de Venezuela y Ecuador» (2013, p.65).

En la corriente de la emigración, Colombia se ha considerado un país de emigrantes durante las últimas décadas, donde se exponen una serie de motivos principalmente relacionados con la búsqueda de mejores condiciones vida (ingresos, acceso a servicios sociales, incorporación laboral, salud, educación, entre otras), la prosperidad económica, así como también la inseguridad a causa del conflicto armado interno. En este mismo sentido, países como Estados Unidos, España y Venezuela se destacan como los principales países de emigración colombiana.

Al respecto y teniendo en cuenta los datos revelados por el Censo de Población del año 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tanto la inmigración como la emigración son movimientos de mayor arraigo en los municipios de Barranquilla y Soledad. Estos movimientos podrían estar marcados por la importancia que tienen estos dos entes territoriales en sus actividades económicas, comerciales y de servicios, sumada a la inversión pública y privada.

Finalmente, se correlacionan la inmigración y el retorno, destacando que estas corrientes están fuertemente relacionadas. Igual que en la correlación anterior, Barranquilla y Soledad ocupan los primeros puestos en ambas corrientes, entre tanto, Sabanalarga, Campo de la Cruz, Baranoa, Ponedera, juan de Acosta, Palmar de Varela y Tubará, mantienen el mismo ranking o posición según la población en ambas corrientes migratorias. Sayad escribe que «el inmigrante deja de serlo cuando ya no lo denominan así, y como una cosa implica la otra, cuando el mismo ya no se denomina ni se percibe así. Y la extinción de dicha denominación hace desaparecer al mismo tiempo la cuestión del retorno inscrito en la condición del inmigrante» (2000, p.8).

A la luz de lo anterior, se pude considerar que esta relación inmigración y retorno es fuerte, debido a que los retornados construyen en el extranjero lazos familiares y relaciones de amistad que, al volver a su lugar de origen en el caso de los atlanticenses, traen consigo familiares extranjeros, lo que influye en el aumento de las tasas de inmigración. De esta manera, puede apreciarse en la tabla 5 siguiente un mantenimiento de la posición o ranking en los municipios del Atlántico frente a las corrientes migratorias de emigración y retorno.

Tabla 5 Coeficiente de correlación de Spearman entre los movimientos de inmigración y el retorno en los municipios del departamento del Atlántico, año 2018.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos variables corresponde a 0,93. Por lo tanto, se puede deducir que entre la inmigración y el retorno en el departamento del Atlántico existe una correlación entre fuerte y perfecta, además de una dirección positiva de forma lineal, que genera un alto grado de significación directamente proporcional entre estos dos flujos migratorios, es decir, entre más retornados regresen al Atlántico, más son los inmigrantes que llegan al departamento con fines de establecerse, debido a que por lo general los retornados no vienen solos, sino acompañados por su parejas sentimentales, hijos o algún otro familiar muchas veces nacidos en el extranjero y en muchos casos también otros ciudadanos de los países de acogida pertenecientes a sus redes. Lo anterior sugiere que gran parte de los inmigrantes residentes en los municipios de Atlántico con alta presencia de este flujo migratorio, son el resultado de la migración de retorno de los colombianos, siendo los inmigrantes hijos de los retornados. Figura 5

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

Figura 3 Coeficiente de correlación de Spearman entre la Inmigración y el retorno en el departamento del Atlántico.

En términos generales, las tres tipologías presentadas de acuerdo con el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman revelan algunos matices: a) Una alta correlación entre las variables inmigración y retorno, directamente lineal en su trayectoria espacial, es decir, regresan directamente del país de destino al municipio de nacimiento en el departamento del Atlántico. Asimismo, la fuerte presencia de retornados genera al mismo tiempo un alto número de inmigrantes, siendo estos últimos hijos de los primeros. b) Al adelantar anteriormente la trayectoria lineal de los migrantes, la correlación existente en la emigración y el retorno es de notable significación, en la que se puede apreciar que muchos de los emigrantes volvieron a sus lugares de orígenes, resultando en buena parte de los municipios del Atlántico, ninguna o mínimas diferencias en el ranking o posición entre estas dos corrientes. Es así como Barranquilla y Soledad, además de varios municipios del sur del Atlántico, se constituyen al mismo tiempo como centros de expulsión y recepción de migrantes colombianos.

Selectividad del perfil sociodemográfico de los movimientos migratorios

Se parte, para el proceso de afinación de estos resultados de la caracterización demográfica del Censo de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), según sexo y edad; estado civil y nivel de estudios, conforme al periodo 2018.

Sexo y edad según tipos de movimientos migratorios

A escala de todos los municipios del Atlántico, el comportamiento demográfico en general, de acuerdo con las tipologías de movimientos migratorios presenta leves diferencias en la selectividad por sexo. En el caso de las personas que retornaron, la sex ratio en varios municipios del sur del Atlántico supera las 120 mujeres por cada 100 hombres. Estos resultados permiten considerar que los flujos migratorios de entrada y salida son seleccionados positivamente por las mujeres. Figura 6

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 4 Sexo según tipos de movimientos migratorios en el departamento del Atlántico, año 2018.

El hecho de que, en la migración de retorno, la sex ratio de mujeres sea de 120 a 100, demuestra que son las mujeres la punta de lanza de la migración, las primeras que transitan, siendo los datos recabados de retorno mucho más recientes. Se supone que en unos años se iguale la ratio, por efecto de la circularidad de las migraciones, que moverá el magma, sea por un retorno masivo masculino que igualará los datos, sea por una nueva migración que produzca en el destino nuevos desfases a favor de la mujer. Tabla 6.

Tabla 6 Sex ratio y edad media de los movimientos migratorios en el departamento del Atlántico, año 2018

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Fuente: elaboración propia a partir de Sigot-IGAT.

Mapa 3 Sex ratio de los tipos de movimientos migratorios en los municipios del Atlántico, año 2018.

Un análisis sociológico y geográfico apoyado en otras investigaciones permite arrojar luz sobre la circunstancia de que la mujer sea el ariete de estos procesos. Para comenzar, uno de los polos de atracción de los desplazamientos transfronterizos es la precariedad laboral a la cual la mujer es más propicia por las desigualdades sociales estructurales de las que es víctima. Cárdenas & Ortega evidencian «la invisibilidad, exclusión y discriminación que sufren las mujeres migrantes en la Cadena Global de los Cuidados» (2019, p.105). en este sentido Rebolledo & Rodríguez afirman que «la presencia creciente de las mujeres en las migraciones internacionales, cobra especial interés la inclusión de una perspectiva de género que visibilice situaciones de vulnerabilidad y riesgo que explican las características propias de este colectivo» (2019, p.60).

La edad es otro indicador importante a tener en cuenta en la selectividad de los movimientos migratorios; en general, los tres tipos de movimientos migratorios son llevados a cabo por adultos- jóvenes de 23 a 39 años; poniendo de relieve una mayoría de edad en los retornados frente a la población joven económicamente activa, como es de esperar por los inmigrantes con una edad promedio de 23 años.

El efecto de los distintos tipos de movimientos migratorios, frente a la estructura sociodemográfica de edades de la población atlanticense, pone de manifiesto que el grupo de jóvenes-adultos son los más afectados ante cualquier tipología de migración. Asimismo, el retorno deja ver su incidencia entre los grupos de edades mayores de 35 años. Al respecto Prieto, Pellegrino & Koolhaas, afirman que la corriente de emigración en el calendario de edades es más joven que el retorno, dado que esta última corriente ocurre en un intervalo de cinco a diez años después de la emigración (2015, p.69).

El análisis de las pirámides de edades de la inmigración, deja ver una población en su mayoría joven con una base ensanchada y una cúspide angosta, muy propia de poblaciones jóvenes en edades económicamente activas; a diferencia de la pirámide de población de la emigración de retorno, en la que es evidente el ensanchamiento de su población en la cúspide. Esto podría asociarse a un patrón de retorno por agotamiento de la vida laboral en destino, principalmente para retornados desde los Estados Unidos y a menor distancia desde otros países suramericanos.

En detalle, en la pirámide de población retornada, específicamente en los hombres, se pueden destacar 3 principales intervalos de edad: a) los que representan el 34% de los varones con edades entre los 30 y 44 años, seguido de un 12% en el rango de 35 a 39 años. Y b) por último, se encuentran con un 10% los retornados entre 40 y 44 años. En el caso de las mujeres el 22% de las retornadas en el departamento se encuentran en el intervalo de 25 a 34 años, lo que permite destacar la selectividad de dos principales rangos de edades, las retornadas de 25 a 29 años y las de 20 y 24 años con el 11% respectivamente (figuras 5 y 6).

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 5 Pirámides de población de inmigración extranjera en el departamento del Atlántico, 2018.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 6 Pirámides de población de emigrantes retornados en el departamento del Atlántico, 2018.

Estos resultados permiten establecer que el arribo de edades adultas y mayores son las potencialmente productivas de manera sostenida, frente a las edades potencialmente inactivas, las cuales se pueden ver reflejadas en el caso de los hombres en un 4% y en las mujeres en un 5%. Asimismo, se observa el bajo retorno de la población infantil y adolescente en comparación a la estabilidad de la población adulta, impactando de manera positiva el crecimiento poblacional del departamento y trayendo consigo grandes ventajas en cuanto a crecimiento económico respecta, lo que se denomina «ventana demográfica de oportunidades», también entendida como bono demográfico. Al respecto la Comisión Económica para América Latina (Cepal), argumenta que:

Es un período en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente inactivas (menores de 15 y mayores de 60) y las relaciones de dependencia descienden y alcanzan mínimos históricos, para después aumentar como resultado del incremento de la proporción de personas mayores. (2012, p.13)

Las políticas en los países de recepción siempre han sido proclives a dificultar la absorción de los migrantes en los sistemas políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, Colombia no ha sabido dar respuestas a la masiva llegada de venezolanos en edad escolar, excluyéndolos de su sistema educativo por desbordamiento. Y mucho menos a la integración laboral para estos retornados; el país sudamericano es incapaz de integrar a la población mayor de 40 años en la formalidad, relegándolos a los trabajos fuera del sistema de amparo social (Cepal, 2018). Se trata de coaptar la dimensión política de estos migrantes, relegándolos a «no ciudadano»; acercándolos al «homo sacer» postulado por Agamben (1995), al tratarse de un sujeto político por negatividad, es decir, adquiere esta condición por una adopción constante del estado de excepción que el mismo Estado lleva a cabo.

Estado civil según tipos de movimientos migratorios

Los resultados revelan dos modelos de selectividad según la condición del estado civil de los movimientos migratorios: en el primero se encuentra la mayor representación protagonizada por los solteros con el 72% de los migrantes, distribuidos en el 46% para la inmigración y el 26% para el retorno. Y, en segundo lugar, la unión libre figura después de los solteros como el estado civil con mayor proporción en los dos tipos de movimientos migratorios. Figura 7

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 7 Estado civil según tipos de movimientos migratorios, año 2018.

Estos datos permiten establecer que podría existir una selección entre el estado civil frente al tipo de movimiento migratorio, puesto que la mayoría de los retornados tienen un alto porcentaje de compromisos, mientras que la condición de los solteros es menor. Todo ello, puede estar además relacionado con la variable edad, en la que las personas adultas adquieren compromisos y familias, en tanto que en los inmigrantes sucede lo contrario, debido a que la variable edad apunta a una población joven con una condición de solteros mayoritariamente y en menor medida unión libre y casados.

Nivel educativo según tipos de movimientos migratorios

La selectividad educativa de los movimientos migratorios, inmigración y retorno, está relacionada con la intensidad, el origen y la procedencia del movimiento (Prieto, Pellegrino & Koolhaas, 2015). De esta manera, el ingente flujo de entrada (inmigración y retorno), procedente de Venezuela, corrobora de acuerdo a su nivel educativo una selectividad negativa de inmigrantes y retornados de ese país. A diferencia de una selección positiva de inmigrantes y retornados que regresan de Estados Unidos y España, en el que el perfil de migración es más cualificado con una menor intensidad de sus movimientos.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Figura 8 Nivel de estudios según tipos de movimientos migratorios, año 2018.

En términos generales, el movimiento migratorio en el departamento del Atlántico presenta niveles bajos de educación, dado que del solo el 14% del total de la población tiene una educación superior. De la misma forma nos refleja que de esas 100 personas, 86 no cuentan con una educación que les permita un ascenso en la escala laboral. Mientras el 81,0% de la población posee estudios ya sea de primaria y secundaria, siendo mayoritariamente los inmigrantes con el 71,0%, frente al 29,0% de los retornados; y con un 5,0% la población que no tiene ninguna clase de estudios de los cuales el 59,1% pertenece a inmigrantes y el 40,9% a retornados. Figura 8

Conclusiones

Se demuestra la centralidad tanto estadística como fenómeno social de la migración de retorno en el contexto de movilidad sur-sur. A pesar de eso, el músculo investigativo no se ha volcado masivamente sobre esta tipología, que presenta especificidades de naturaleza sociológica, geográfica, económica y política. En Latinoamérica y el Caribe se presentan flujos de población que se desplazan, muchas veces de una a otra periferia, sin avizorar una mejoría socioeconómica, sino por una mera expulsión por dinámicas políticas, lo que desmonta el mito del buen migrante, que cambia de lugar de residencia buscando el bienestar. En el caso del retorno de Venezuela a Colombia, que se ha tratado en profundidad, además de por estas expulsiones, el factor migratorio determinante son las redes de relaciones y el enraizamiento, que en realidad es una fantasía en la medida en que Colombia no es capaz de otorgar un marco social para asegurar el bienestar. De ahí, como se ha demostrado, se proyecta la circularidad de la migración como mecánica de rebotes por la impermeabilidad de los sistemas sociales de los países del sur.

Si se atiende a factores geográficos, la inmigración extranjera en Colombia a nivel departamental refleja tres tipologías de patrones de asentamiento: departamentos con similar comportamiento territorial de mayor presencia inmigratoria: Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar, destacando sus ciudades receptoras como Bogotá Distrito Capital, Cali, Medellín y Cartagena; ámbitos territoriales fronterizos y cercanos a estas zonas: Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Magdalena y Atlántico; y departamentos con insignificante flujo de inmigración extranjera: Guaviare, Guainía y Vaupés.

La movilidad migratoria en el Atlántico es considerada una migración sur a sur de ida y vuelta de tipo rural, marcada por una fuerte migración lineal origen-destino, en la que los retornados regresan del destino al que emigraron a sus municipios de nacimiento en este departamento. Igualmente, la cercanía geográfica, el intercambio de bienes y personas, el deterioro de la economía venezolana, la crisis institucional, política y social, por un lado; además del empobrecimiento del sector agropecuario, la falta de empleo, la crisis económica, social y ambiental por otro lado, dan cuenta del sistema migratorio internacional de los atlanticenses a territorio venezolano.

Los patrones de localización territorial de los retornados en el Atlántico presentan una correlación entre fuerte y perfecta frente a los inmigrantes extranjeros, además de una dirección positiva de forma lineal que genera un alto grado de significación directamente proporcional entre estos dos flujos migratorios, es decir, entre más retornados regresen al Atlántico, más son los inmigrantes que llegan al departamento con fines de establecerse, debido a que por lo general los retornados no vienen solos, sino acompañados por sus parejas sentimentales, hijos o algún otro familiar, muchas veces nacidos en el extranjero. Lo anterior sugiere que gran parte de los inmigrantes residentes en los municipios del Atlántico con alta presencia de este flujo migratorio, son el resultado de la migración de retorno de los colombianos, siendo los inmigrantes familiares, afines o relacionados de los retornados.

Interesante fue demostrar el modelo migratorio de selectividad de la feminización de este retorno, incentivado por la atracción que ejerce la precariedad laboral a este tipo de desplazamiento sur-sur, y a la que la mujer es más propensa.

El nivel educativo de los retornados frente a los inmigrantes en el Atlántico revela bajos niveles educativos, en su mayoría estudios primarios, debido a la edad de las personas retornadas y la falta de oportunidades que en su juventud tuvieron para educarse.