Introducción: contexto histórico de las unidades milicianas en el mundo novohispano

Las unidades milicianas han tenido una presencia persistente tanto en el mundo europeo como americano desde hace siglos. Su existencia parte de la premisa de que cualquier individuo en tanto sea capaz físicamente, puede defender sus posesiones y vida contra cualquier amenaza. La noción de las milicias se sustenta en la participación de «gente gratuita, suelta, sin la constancia que da la fila, sin el aplomo que da el ejercicio». Las milicias tienen su razón de ser en lo periódico e intermitente del servicio armado que prestan (Suárez, 1984). Su característica principal es que se hace un llamamiento a las armas únicamente contra ciertos contextos de invasión o amenaza y de manera temporal. El término milicia, proviene del latín «militia», «miles» y «militis» (soldado) y tiene dos claras acepciones: una amplia y general que hace referencia a todo lo que gira en torno a la profesión o el servicio de las armas y otra concreta, que hace referencia a un tipo de organización armada integrada por habitantes para defender una región, realizar servicio armado como fuerza de reserva, mantener el orden público o luchar por una causa política determinada (Contreras, 1992).

(Carrol, 2014, p.22)

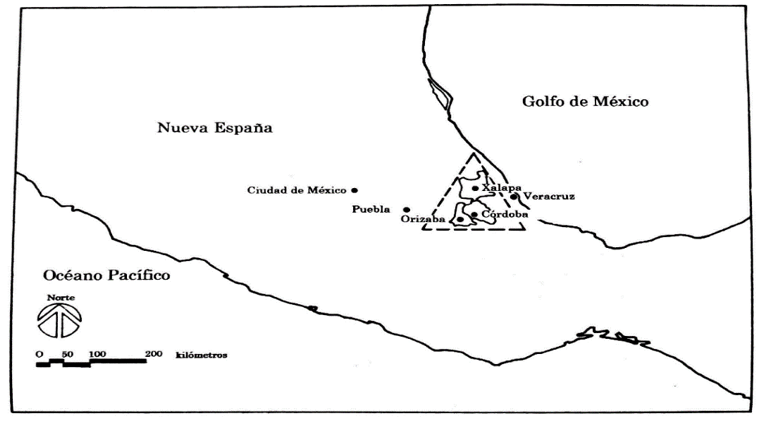

Figura 1. Centro del Virreinato de la Nueva España y costa central de la provincia de Veracruz

La formación de este tipo de cuerpos respondió en la mayoría de los casos a las dificultades financieras de la Monarquía católica para crear ejércitos de tipo permanente, de ahí la importancia de integrar a todos los grupos sociales del virreinato a las labores defensivas, aunque de formas específicas y diferenciadas. Esto lo certifica en el año de 1767 la Real Declaración sobre los puntos esenciales de la Ordenanza de milicias provinciales de España, que en su título III artículo 7 explica que «No se admitirá para este servicio [miliciano] a ninguno, que haya sido tomado por vagabundo, o mal entretenido, con nota de delito feo, ni al que la tenga de oficio indecoroso, o extracción infame, como Mulato, Gitano, Carnicero, Pregonero, o Verdugo»[2]. Como se observa, la «extracción infame» se refería a grupos sociales con características histórico culturales especificas (gitanos) oficios considerados indeseables y desde luego personas que tenían algún rastro de ascendencia africana en su ser, los mulatos. En América como se verá la situación fue distinta pues, aunque si se incorporó de manera constante a pardos, morenos y mulatos a las milicias, la diferenciación y tipos de unidades a las que tuvieron acceso estuvieron marcadas justamente por los signos de calidad de cada persona.

Mas allá de lo confuso que resultaba durante el periodo virreinal las nomenclaturas y clasificación de las milicias, en términos generales y de acuerdo a las fuentes estas se dividían en dos tipos: las llamadas Disciplinadas o regladas y/o provinciales y las urbanas. En 1791 las autoridades de Madrid emiten un documento en el que, en un intento por clarificar el problema histórico de la naturaleza de las milicias, se estipula que:

Todos los mencionados cuerpos [de milicias] se han de comprhender precisamente de las dos unicas clases de Milicias Disciplinadas y Urbanas, debiendo considerarse en la primera á las que tengan Planas Mayores veteranas, asambleas regladas y demás régimen correspondiente; y en la segunda á todas las demás Milicias que no tuvieren los expresados requisitos; pero si algunas estubiesen en la posesión y practica de llamarse Provinciales, podrá continuar con esta denominación, añadiendo indispensablemente la circunstancia de Disciplinadas o Urbanas á que por la expresada regla correspondan[3].

En la Nueva España del siglo XVIII las milicias disciplinadas o regladas también fueron conocidas como Provinciales. Estas tenían un alcance de acción regional y se enfocaban en la defensa de una provincia o comarca y estaban mayormente conformadas por pobladores nativos de América. Es justo dentro de esta categoría donde encontraremos a las fuerzas milicianas de tipo independiente o segregadas que más adelante se analizarán y que se denominaban de esa forma porque llevaban siempre un epíteto que aludían a la calidad de sus integrantes: morenos, pardos, mestizos y blancos. Como ejemplo de esta división, es ilustrativa la revista hecha por el marqués de La Torre, inspector de Infantería de Nueva España en 1768 en el centro de Veracruz. En ese año el funcionario certifica la existencia de «las compañías de Milicias Provinciales de Blancos y Pardos» de Xalapa y Perote, asentándose la existencia de cuatro compañías de blancos y una de pardos, con 100 elementos cada una de ellas[4].

Los cuerpos milicianos históricamente fueron concebidos como un mecanismo eficaz de movilidad social (García, 2010), y en lo general, carecieron de un carácter hereditario en relación con los integrantes de las fuerzas, pues el acceso a estos cuerpos poco tuvo que ver con cuestiones familiares, y apuntó más bien a aspectos de estatus social y obtención de beneficios de corte político-económico. Las personas más que verse influidas por la familia para ingresar a las milicias, lo hacían por los posibles favores y prebendas que obtendrían. Esto lo podemos apreciar mediante la documentación oficial del tardío siglo XVIII novohispano. En 1794 Miguel de la Grúa y Talamanca, marqués de Branciforte, virrey de Nueva España anuncia que «En los cuerpos de Milicias Provinciales y Urbanas gozan fuero civil y criminal los Oficiales Veteranos y del País, igualmente que todas las Plazas que disfrutan sueldo continuo»[5]. Aquí el virrey trata de motivar el alistamiento de las personas a las fuerzas resaltando las ventajas que resultarán para los hombres pertenecer a las milicias. Estas son entonces, un mecanismo de movilidad social deseable para las personas y a su vez, un medio de acción eficaz del Estado borbónico en el siglo XVIII. Recordemos que el siglo XVIII es el periodo por excelencia de fortalecimiento de los Estados europeos y cualquier dispositivo de control y supervisión social (incluidos los ejércitos) por parte de las casas reales europeas, entre ellas la Monarquía hispánica, seria aprovechado en función del fortalecimiento de la siempre incuestionable autoridad real del soberano (Escamilla, 2008).

Estrategias de blanqueamiento y movilidad social. Comprobación de legitimidad y fidelidad al soberano en el mundo novohispano

Blanquitud y diferencia colonial serán los ejes a partir de los cuales presentaremos algunos casos de archivo que para fines metodológicos se dividirán en dos secciones: una primera que tiene que ver con los procesos de ingreso a las fuerzas milicianas para los pardos y morenos y la siguiente, relativa a las unidades de tipo independientes o segregadas.

Un punto a tener en cuenta y que nos ayudará a entender la forma en que blancura, blanquitud y diferencia colonial operaban en cuestiones identitarias es un término que aparece persistentemente en la documentación del siglo XVIII en Nueva España: calidad. Esta categoría histórica emerge de manera constante en las fuentes y alude de forma general al combinado biológico, reputacional y ocupacional que incidía en la clasificación de las personas (Vinson III, 2001). La calidad como medio para entender y explicar los ordenamientos sociales del mundo novohispano del siglo XVIII, incorporaba múltiples niveles de conocimiento que incluían apariencia física, pruebas escritas de linaje, reputación local y situación fiscal de las personas (Gharala, 2019). Así, este complejo entramado simbólico, social y cultural se refería en lo general a cuestiones «raciales», de prestigio y ocupación (Hensel, 1999). La calidad por consiguiente constituía un conjunto de variables dentro de las cuales, los rasgos físicos era sólo un grupo de elementos más, sin duda muy importantes, pero no determinante para la posición definitiva de un individuo dentro de la estructura social (Zúñiga, 2020).

La calidad de las personas, en suma, era una cuestión clave en Nueva España y su registro tenía que ver con el carácter estamental y corporativo de la sociedad novohispana y desde luego, con una desigualdad social innegable dentro de dicha estructura jerárquica (de la Serna, 2012). En diversas fuentes se aprecia el interés persistente por el registro de la calidad de las personas. Primeramente, se tiene un caso referente a un cuerpo de milicianos de 1717. En ese año don Joseph Camino, alcalde mayor de Xalapa y Jalatzingo (Jalacingo), efectúa una representación dirigida al virrey Baltazar de Zúñiga Guzmán, en la que se le propone la creación de una compañía de caballos corazas estipulando que dicha unidad debe ser «una compañía de cavallos española de la jente vezina De aquel pueblo, a fin de acudir Con ella al aparte donde SeofrecieSe pro ponenido por capitan deella a Don Joseph Robledano persona en quien Con Currian las partes y Calidades nezesarias»[6] Desde luego dichas « Calidades nezesarias» se referían a una suma de factores dentro de los que resalta evidentemente el carácter español de Robledano, ser vecino del citado pueblo de Jalatzingo y contar con la recomendación y anuencia del alcalde mayor de Xalapa, Joseph Camino.

Otro ejemplo se tiene en 1775. En ese año las autoridades novohispanas emiten un bando virreinal, que en términos muy amenos pero enfáticos, exhortaba a la población del virreinato a alistarse en las milicias. El virrey marqués de Cruillas establece que tras «haver fixado su magestad el explendor, y lucimiento de sus Armas en este Reyno sobre la lealtad, amor y zelo de los Vasallos del mismo [se solicita] que todas las personas de qualesquier estado, calidad y condición […] pasen a la Casa del Justicia mayor de la Cabezera, ó á la de su Theniente, en los Pueblos de ella, para que les anoten sus Filiaciones, y nombres ante Escribano»[7]. Resalta de manera interesante que, en este caso, no se hará distinción entre calidades, pues de manera tácita se acepta que esta era una cualidad que solía ser tomada en cuenta en diversos aspectos de la vida social, incluidos los tratos de las personas con el Estado borbónico. No obstante, la necesidad militar por atraer a las personas a las milicias se anteponía a en este caso a cualquier consideración de tipo social relativa a la calidad.

Los prejuicios negativos en contra de los afrodescendientes en relación con su calidad siguieron condicionando el discurso oficial de la época en cuestiones como el matrimonio, incluso ya en los últimos años del periodo virreinal. En el año de 1810, el virrey Francisco Xavier Venegas emite un bando mediante el cual se fijan las características dentro de las cuales se sancionarían los matrimonios entre españoles y afrodescendientes[8]. En el documento se retoman ejemplos de querellas matrimoniales de lugares como Cuba, Nueva España y el Río de la Plata. Sobresalen en la retórica virreinal del bando en cuestión, aspectos como la presente relación entre esclavitud y los pardos y mulatos que pervivía en el imaginario colectivo y el interés por determinar de manera clara la calidad de las personas. En este mismo documento se aprecia un interés por parte del Estado por reglamentar los intentos de las personas «de conocida nobleza y limpieza de sangre» por casarse con «negros y mulatos y demas castas». Esto, como aquí se plantea, evidencia la preocupación del borbónico por reforzar las barreras sociales mediante la determinación precisa de los elementos que definen la calidad entre personas, que ya en épocas de la guerra de Independencia eran muy difusas. En este ejemplo, la calidad, entendida como el conjunto que incluye posición social, económica, linaje, ocupación y rasgos físicos se asociaba a las ideas de nobleza y limpieza de sangre para separar y distinguir a las personas respecto de los negros, mulatos y «demas castas».

Como se puede apreciar en estos casos, la calidad es esencial para comprender la forma en que operaban la blanquitud, y diferencia colonial, pues era a través de ese concepto en que se asignaba una identidad socialmente perceptible a las personas ya que, si bien la calidad no era algo monolítico o estático, si creaba un punto de partida en términos sociales que cada persona —dependiendo de su calidad— luchaba por mantener o cambiar.

Con base en lo observado en los ejemplos anteriores, la calidad definía en términos socio- jurídicos la forma y posición a partir de la cual cada persona se insertaba dentro del mundo social novohispano y así mismo, determinaba el tipo de interacciones que estas mismas personas tenían con las instituciones del Estado borbónico en el siglo XVIII. La calidad, con todo lo que esta implicaba, (rasgos físicos, posición social, ocupación, estatus tributario) influía en el trato recibido y la forma en que los individuos entraban en contacto con los diversos componentes socio-políticos de Nueva España.

En este punto calidad y diferencia colonial, por consiguiente, pueden entenderse como parte de un mismo discurso social. El concepto de diferencia colonial se relaciona por tanto a una forma de exclusión de formas de pensamiento y organización social ajenas al mundo europeo/occidental (Correa Muñoz & Saldarriaga Grisales, 2014). La exclusión de estas formas culturales no se da necesariamente por mecanismos violentos o de coerción, sino que muchas veces apuntan a un dominio en la esfera ideológica para que las poblaciones dominadas, naturalicen el imaginario cultural del dominador como forma de aceptación social, que tiene que ver con un ideal de la blancura. De tal forma, la diferencia colonial consiste en «clasificar grupos de gentes o poblaciones e identificarlos en sus faltas o excesos lo cual marca la diferencia e inferioridad respecto a quien los clasifica» (Mignolo, 2003, p.39).

El «exotismo» o «irracionalidad» inherente al mundo no occidental, el exceso o falta en cuanto a los rasgos que las sociedades europeas consideraban como válidos para las sociedades americanas del siglo XVIII novohispano, fueron las condiciones de posibilidad para la instauración de una serie de jerarquías y categorías que describían a los pobladores del continente. Estas se daban en función de la mentalidad de la época y con base en una combinación de diversos elementos como rasgos fenotípicos (calidades como negros, morenos, pardos) y estatus jurídico. Se asumía a aquellos muchas veces como carentes de razón, inteligencia o en nuestro caso, faltos de aptitudes y disciplina militar, lo que en la práctica justificaba los lugares de subordinación asignados a los individuos objeto de las clasificaciones.

Un aspecto relacionado con la calidad, que como ya vimos, aludía a procesos identitarios que respondían a una suma de elementos dinámicos (Jiménez, 2009), y que para las personas podían limitar o ampliar las posibilidades de ascenso social en lo general y su ingreso a los cuerpos milicianos en particular, se daba al momento de comprobar que un individuo no tenía ascendencia africana dentro de su linaje familiar. Esto ocurría en diversas regiones del virreinato novohispano como la Ciudad de México y Oaxaca como a continuación se verá.

Primero tenemos un sugerente caso no relacionado directamente con las milicias, pero que por su naturaleza es revelador. En 1689 un hombre, Agustín de Tobar presenta una queja ante las autoridades virreinales porque, a decir suyo, fue registrado erróneamente al momento de nacer en el libro de bautismos de mulatos y mestizos de la catedral de México y no en el de españoles[9]. En el documento Tobar —quien se autodefine como español— explica ante Diego de la Sierra, canónigo de la catedral de México y juez procurador del mismo Arzobispado su situación. Agustín de Tobar hace referencia a su legítimo y español origen y apunta que es :

español Vezino de esta Ciudad hijo hijo lexitimo de Miguel de Tobar y de Andrea de estrada paresco ante Vuestra magestad en la me jor forma que aya lugar por derecho y digo que al tiempo y quando fui Bauptisado en la parroquia de la Santa Yglesia Cathedral la persona que dio la Razon y la asento en los libros donde se asientan los españoles que se Baptizan la puso en los libros de los negros mulatos y mestizos Como consta de la sertificacion que con la devida solemnidad presente siendo como […] Soy hijo de españoles lexitimos y sin ninguna mezcla de mestizos negros ni mulatos[10].

Para Tobar era importante resarcir el «daño» causado a su persona al habérsele ubicado dentro del libro bautismal de negros y mulatos de la catedral de México, pues en términos sociales se le estaba rebajando e igualando a un grupo social que con referencia a la noción de blanquitud de la época era inferior. En suma, hubo un aparente error en el registro de la calidad en sentido inverso pues el individuo de alguna manera fue «amulatado» o «mestizado» en términos jurídico-legales.

Otro caso en el que una persona debió demostrar su origen como español legítimo mediante una investigación y comprobar con testigos que no tenía orígenes africanos, para así ingresar a las milicias ocurrió en Oaxaca en 1808. En un proceso de ese año promovido por José Francisco Luis, quién aspiraba ser aceptado a las milicias oaxaqueñas, uno de los testigos presentados explica que «le consta de su finura, bellas qualidades, las que juntas con su Color estan asiendo patentes, y no dejan dudas de que no es de ninguna, mala Casta de mulatos, y otras de las que infestan las buenas calidades, sino Español procreado de buenos Padres»[11]. La «mala casta de mulatos» en detrimento de «las buenas calidades» atribuidas indudablemente a los europeos evidencia lo que aquí denominamos como diferencia colonial. Esta alude a clasificaciones sociales en las que se resalta el exceso o carencia de aptitudes y actitudes de comportamiento que permiten al clasificador (un determinado sujeto, institución o corporación) asignar identidades sociales —muchas veces negativas— a los individuos y grupos sociales. En este mismo documento como podemos ver muy claramente, se hace un especial énfasis en el ideal de la blanquitud, pues se lee que «su finura, bellas qualidades, las que juntas con su Color» evidentemente resultan en una persona apta para labores militares, pues carece de cualquier evidencia de mezcla o unión con mulatos, evitando así infestar «las buenas calidades» que el sujeto posee debido a una supuesta y legítima cuna de origen española.

Además de esto, el caso de José Francisco evidencia una clara tendencia hacia un fenómeno presente en Nueva España y que tenía que ver con un «blanqueamiento» de la sociedad. Esto se dio no sólo debido al intenso mestizaje y a la disminución de la presencia de africanos y africanas en el virreinato, sino en gran medida también, por las «inquietudes» de omitir o manipular la calidad, bajo las presiones de las nuevas concepciones sobre los acomodos sociales y de calidad imperantes en ese periodo (Velázquez, 2006). El blanqueamiento y la narrativa social generada en torno a la blanquitud fue a todas luces en el siglo XVIII, una cuestión importante para las personas. Si bien no fue el único, el color de piel fue quizás el marcador más importante para definir la calidad de una persona (Carrol, 2014) y, por consiguiente, parte de su posición dentro del universo social y cultural novohispano estaba condicionada por esta y el consecuente ideal de blanquitud. En este punto se debe señalar que blancura y blanquitud, que como conceptos se relacionan, tienen una distinción central. Elena Acevedo señala que la primera se refiere a los rasgos físicos del ser humano blanco, en tanto que la blanquitud hace referencia a los rasgos ético-culturales que expresan blancura. La blanquitud se desprende entonces de una primera dimensión fenotípica y deriva en discurso, pues deja de ser un tono de piel y se convierte en un conjunto de relaciones de poder (Acevedo, 2020). La blanquitud, por consiguiente, deviene en un universo simbólico-cultural que incide en los ordenamientos sociales de la Nueva España pero que también se hace patente en cuestiones fenotípicas.

La calidad entre otras cosas tenía que ver con el estatus jurídico-legal de las personas, es decir, creaba y moldeaba las relaciones sociales entre los individuos y el aparato político de Nueva España. En este sentido, la calidad tenía un correlato ideológico que se puede relacionar con la blancura y blanquitud. La noción de calidad, al racializar a las personas a partir de un determinado discurso político, social y cultural (y que tenía que ver con la apariencia física de las personas) requirió también y sobre todo en el siglo XVIII, de elementos simbólicos que hicieran deseable el universo cultural del mundo hispánico europeo, pero al mismo se necesitaban también marcadores sociales que limitaran el acceso a dicho entramado cultural y es justo ahí donde emerge el discurso racializado de la calidad y la blanquitud. El discurso de la blanquitud en este sentido tiene que ver con establecer barreras sociales para las personas, pero a su vez, mostrándoles los parámetros que determinarán la apertura o cierre del acceso a esa estructura socio-cultural.

Los casos de Tobar y de José Francisco Luis evidencian en más de un sentido como operaban los dispositivos de clasificación social aquí analizados. El contexto de Tobar muestra una situación que representó en la época una ignominia, una afrenta pública a su estatus de español «legítimo» y, por tanto, un daño a su honor social como miembro de las élites novohispanas. La diferencia colonial en este sentido se hacía presente y se ligaba con un ethos cultural de la época en Nueva España en el que las supuestas faltas y/o excesos de aptitudes socio-culturales de los negros y mulatos permeaban de manera negativa en la valoración social que se asignaba a los individuos. Era claro para Tobar que su identidad social como descendiente de españoles tenía que deslindarse de cualquier rastro de afrodescendencia, pues de ello dependía en buena medida su lugar dentro del mundo social de la capital novohispana. En lo relativo a José Francisco Luis, es evidente que existía una preocupación personal por sus posibles orígenes africanos lo cual muy probablemente fue visto por el individuo como una limitante en lo relativo a su ingreso a las milicias oaxaqueñas. Como es bien sabido, en toda la Nueva España existieron desde el siglo XVI cuerpos milicianos de afrodescendientes (Vinson III, 2000), pero pertenecer a uno de estos era una aceptación tácita sobre autoadscripción identitaria, orígenes y calidad de una determinada persona, de ahí que Luis intentara a toda costa demostrar que no tenía de ninguna forma orígenes africanos. La blanquitud y la blancura en este sentido, moldeaban el comportamiento de las personas, la adopción de determinadas prácticas culturales y sociales y la forma en que procedían en sus tratos con las instituciones del Estado borbónico.

Otro aspecto que influyó de manera importante en los mecanismos de blanquitud novohispana fueron el real servicio en las armas y la fidelidad irrestricta que los soldados mostraban hacia el soberano y la Monarquía católica. Términos como fidelidad, súbdito, vasallo o servidor fueron persistentemente utilizados como cartas de petición en procesos de diversa índole y muestran así mismo, un tipo de valoración social específica que los afrodescendientes se asignaban a sí mismos dentro de la sociedad novohispana.

Un ejemplo interesante donde un pardo utilizó su papel como miliciano y súbdito en aras de beneficios de tipo militar fue el de Matheo de la Serna en 1683. En ese año Juan de Henestroza, corregidor y capitán de Guerra en la ciudad de Oaxaca hace una relación el 24 de mayo de los eventos acaecidos días antes en que un grupo de corsarios atacaron el puerto de Veracruz, en el año señalado. A raíz de estos sucesos fue necesario reunir una fuerza militar con el fin de combatir a los invasores. En un bando Henestroza señala que todos los vecinos de Oaxaca y Veracruz debían concurrir a la defensa, por lo cual, en total, se presentaron 278 mulatos y negros libres[12]. De entre todos estos hombres, el corregidor destaca la figura de Matheo de la Serna, pardo libre, uno de los primeros alistados al llamamiento y dueño de una recua de mulas quién ofreció sin restricción su vida y pertenencias para armar a los mulatos y negros libres. En reconocimiento a sus actitudes y disposición militar, Henestroza nombra a de la Serna capitán de la Compañía, pues juzga claro que en él:

Concurren todas las partes que se requieren Y aber ofresido en plear y gastar sus caudales en servicio de Su magestad llebando a su costa Y conduciendo la dicha Ynfanteria a la dicha ciudad Y puerto de la nueba Veracruz Se nombro por capitan de dicha Compañía de de mulatos y negros libres assi de los listados Como de los que nuebamente en adelante Se listaren a quienes mando le ayan Respeten y teman y obedescan Como a su capitán observando Sus ordenes so pena que prosederes Contra los Ynobedientes por todo Rigor de derecho, a usansas de Guerra ata queo tras Cossas[13].

En el caso de Matheo de la Serna, el corregidor de Oaxaca reconocía en él todas las capacidades y actitudes como súbdito y hombre armado, así como la prestancia en el servicio para la defensa del puerto veracruzano. A todas luces a Serna le interesaba demostrar su valía militar y ponerse a las órdenes del rey mostrándose como un igual respecto a cualquier otro europeo o novohispano, pues el propio corregidor señala «aber ofresido [Serna] en plear y gastar sus caudales en servicio de Su magestad llebando a su costa Y conduciendo la dicha Ynfanteria a la dicha ciudad Y puerto».

Otro ejemplo de cómo los soldados pardos se veían inmiscuidos en procesos de construcción y valoración identitaria como vasallos y leales servidores del rey lo tenemos en la ciudad de Tlaxcala. En el año de 1779 el soldado Juan de Lissa escribe una carta al virrey Martin de Mayorga solicitándole su anuencia para unirse a los batallones de pardos de la ciudad de Tlaxcala con el objetivo de servir en la presente guerra[14]. El solicitante en todo momento se asume y construye su subjetividad como hombre armado, en función de sus servicios militares en beneficio de la corona y remarca en términos siempre de vasallaje: «le ofrecí mi inutilidad para que si lo considerase proficuo, me destinase a servir en la presente guerra con los Batallones de Pardos» y además explica que su servicio no será excusa para evitar sus obligaciones tributarias pues desea «dejar enteramente cobrado el Tercio de Tributos, para que no por mi falta se atrase este importante ramo del Real Haver». Juan de Lissa espera le sean concedidas sus peticiones pues explica, en primera persona, sus intenciones de «sacrificarme en servicio del Rey»[15]. En respuesta a su solicitud el Gobierno virreinal responde en términos elogiosos al interés de Juan de Lissa. El virrey Martín de Mayorga pone de manifiesto que:

Tendre presente a su oportuno tiempo la Ynstancia que Vuestra Magestad me hizo en Puebla y me reitera en carta del 30 del próximo octubre para que se le destine a servir en la presente Guerra con los Batallones de Pardos: e igualmente el celo y buenos deseos que animan a Vuestra Magestad para esta solicitud tan propia de que como Vuestra Magestad piensa con onor[16].

Otro interesante caso se tiene en el año de 1793. El soldado retirado José Godoy solicita a través de la Secretaría de Cámara del virreinato la devolución de los tributos en efectivo que había pagado durante el año previo a su petición a la Real Fábrica de Cigarros de la capital. Godoy emplea el argumento de haber servido durante más de 16 años en la 3ª Compañía del Regimiento de Pardos de México, que estuvo por algún tiempo destacada en el puerto de Veracruz[17]. Godoy explica que siempre desempeño su servicio con celo y prestancia pues apunta:

y digo que por quanto a ver servido a su Magestad diez y seis años en el Regimiento de Pardos en la tercera Compañía del Capitan Villaseca yaver bajado a Veracruz ya sistido a todas las funciones en que nos an empleado procurando desempeñarlas con la exactitud que exije la obligacion de un fiel Soldado, yavista de otros ejemplares.

Otro caso relativo a peticiones en las que estaban inmiscuidas unidades pardas la tenemos en el año de 1798. En marzo de ese año en la ciudad de Puebla falleció el capitán de granaderos del batallón de pardos de la ciudad, José Villanueva[18]. El cuerpo de sargentos de dicha unidad miliciana escribe a las autoridades solicitando que se efectúen los honores militares en el funeral del soldado, acorde a su estatus de combatiente y al fuero de que gozaba. El avanzado estado de descomposición del cuerpo de Villanueva impidió que se le realizarán los honores de cuerpo presente en su batallón, por lo cual sus compañeros debieron enterrarlo. No obstante, los soldados solicitaban que se hiciera la ceremonia posterior al entierro. Los hombres se atenían a la ordenanza en turno para obtener tal beneficio pues explican que lo anterior los había «movido a ocurrir a Vuestra Excelencia haciendole presente que la Real Ordenanza, no distingue calidades de sujetos, y si previene que todo oficial que goce de fuero, devan hacerle los honores por el Regimiento de su guarnición» y apuntan finalmente que esto es justo pues se deben considerar «los muchos años de servicio que tenemos las fatigas en que nos hemos empleado y las preminencias de que gozamos con e honor que su Yntegridad ha de tener»[19].

Es evidente que este asunto como otros quizás, habían sido en tiempos previos motivo de conflicto entre los pardos de Puebla, otras unidades y las autoridades en turno, de ahí que el asunto del funeral de Villanueva debió ser sometido a consulta primero con el intendente de Puebla y después con otras instancias. Los pardos utilizaron el argumento de su irreductible disposición en el servicio militar para negociar la anuencia virreinal y esto, por tanto, era un reflejo de la propia valoración que los pardos como súbditos y hombres armados tenían sobre si, pues al ofrecer sus vidas y personas para la defensa de la Monarquía católica, se concebían como agentes con derechos y beneficios propios de la institución militar.

Cada uno de estos ejemplos muestran que los pardos y morenos en Nueva España entendían la blanquitud como algo aspiracional, importante de conseguir. Cómo lugar de construcción de identidades, la blanquitud era un referente para esas personas de lo que debían ser en el mundo. Bajo esta lógica los afrodescendientes utilizaron diversas estrategias para acceder a ese sitio. La comprobación de un legítimo origen europeo o el autorreconocimiento como vasallo y súbdito del monarca evidencia la amplia gama de esos medios. Ser un súbdito y leal servidor del rey permitía a las personas formar parte de una comunidad y era ese, a final de cuentas, el objetivo de las personas en la Nueva España del siglo XVIII. Desde luego el acceso a esa comunidad estaba condicionado por la calidad y condiciones materiales de vida de cada individuo y que a todas luces se expresaban en las nociones de blancura, blanquitud y diferencia colonial. Cuando hablamos de diferencia colonial estamos haciendo referencia en términos generales a un sistema de clasificación con base en la presencia y ausencia de características (físicas, culturales, sociales). Este concepto nos remite a un conjunto de relaciones de poder desiguales, jerárquicas y dentro de las cuales un grupo socio-cultural se asume como el legítimo poseedor de la facultad de clasificar, pues la diferencia colonial marca una distinción entre culturas superiores y culturas inferiores (Walsh, 2003).

Al hablar de su concepto de raza social, Patricia Seed nos recuerda que dicha noción estuvo conformada por una serie de elementos diversos, entre los que destacan la división del trabajo y el sistema cognitivo de etiquetas o categorías sociales. Este complejo entramado de relaciones hizo que, para los miembros de la sociedad novohispana, nunca fuera tan claro hasta que nivel sus propias percepciones influenciaron el sistema de clasificación racial (Seed, 1982). Lo anterior trajo consigo complejos procesos de naturalización y asimilación colectiva de una serie de condicionantes sociales que terminaron por instaurarse como algo deseable, que en lo cotidiano tuvieron una expresión palpable en los rasgos físicos de las personas y devinieron en lo que aquí llamamos blanquitud y blanqueamiento social. La blanquitud por tanto es algo a lo que se puede aspirar sin «blanquearse» completamente, es una cuestión de grado que se tiene que demostrar (Echeverría, 2018) y que, a su vez, sirve para limitar o permitir el ascenso social de los grupos. La blanquitud en este sentido es un marco de referencia histórico-cultural para las personas.

Para contrarrestar tales escenarios, los afrodescendientes novohispanos hicieron uso de la noción básica de obediencia y respeto al rey, lo cual, sumado a sus labores militares constituyeron un discurso valioso empleado por los pardos y morenos de Nueva España para blanquearse socialmente y así obtener mejores condiciones de vida y una mayor respetabilidad social. El vasallaje y la idea del respeto al soberano fueron dispositivos que emplearon los pardos y morenos para sortear las limitaciones sociales que implicaba una determinada calidad. Utilizaron el servicio militar para erosionar el impacto y posibles desventajas de su calidad en cuestiones sociales.

Unidades milicianas de tipo independiente o segregadas

Además de lo ya mostrado con relación a los distintos mecanismos en que se expresaba la noción de blanquitud en Nueva España, se tiene también el caso en los cuerpos milicianos de la existencia de compañías o batallones de tipo independiente o segregados (Figura 2)[20]. Estas expresaban en un sentido algo distinto, pero igualmente importante: las nociones de blanquitud y diferencia colonial en el terreno militar. La presencia de este tipo de fuerzas respondía al interés del Estado borbónico por integrar a diversos estratos sociales al servicio de las armas, pero de una manera claramente diferenciada, evitando de tal forma la mezcla de personas de distinta calidad en una misma unidad.

Vale la pena recordar que dentro del imaginario de la diferencia colonial el mundo social se organiza con base en una serie de dicotomías en la que cada concepto o categoría era propio de una parte del cuerpo social. Occidente en general, se asumía como poseedor del pensamiento abstracto, la disciplina, la creatividad y la ciencia, en tanto que el resto de las culturas eran vistas como preracionales, empíricas, espontáneas, imitativas y dominadas por el mito y la superstición (Castro-Gómez, 2005). Se establece en este sentido, una distinción epistémica entre dominadores y dominados. Esa visión de diferencia cultural entonces, va a justificar la subordinación y dominio sobre determinados grupos humanos y, por tanto, el sometimiento físico de las sociedades en el mundo hispánico. La diferencia colonial de tal forma puede ser también entendida como el conjunto de historias forjadas desde la colonialidad del poder (Mignolo, 2000). Dichas historias y narrativas son configuradas como dispositivos anclados a las experiencias coloniales de las poblaciones subordinadas que sirven para justificar la existencia de dichos contextos de desigualdad, de ahí que en nuestra perspectiva la diferencia colonial es un dispositivo de construcción identitaria que contribuye a asignar y naturalizar subjetividades particulares a determinados grupos sociales, con la finalidad de asimilarlos diferenciadamente dentro de las estructuras político-administrativas de la Monarquía hispánica. Ese proceso de asimilación diferenciada de las personas fue el que determinó la creación de unidades milicianas de tipo independientes o segregadas en Nueva España.

Estas debían su nombre a la calidad de los hombres que las integraban. Para el caso de la Nueva España del siglo XVIII existieron compañías con mulatos, morenos y pardos, es decir, descendientes de padres negros libres (Kahle, 1997). Igualmente se tienen unidades de distintas armas formadas con europeos y criollos novohispanos.

En este sentido, David Brading explica que en la Nueva España la posición de una persona dentro de la sociedad estaba determinada por la clase social y la calidad («raza» en palabras del autor). Algunos términos como español, indio, mestizos, pardos, morenos y demás calidades eran categorías dentro de las cuales se clasificaba a cada individuo al momento de bautizarlos y se referían a la calidad cívica, fiscal y jurídica de las personas, más que a sus antecedentes genéticos (Brading, 2015). Estas etiquetas, en suma, influían en el orden militar de la época y reproducían al seno de las milicias novohispanas una realidad social general que tendía a separar a los grupos humanos con base en una suma de factores que incluían además de rasgos físicos otros elementos, como la situación económica y fiscal. En este sentido, la blanquitud, blancura y diferencia colonial operaban como herramientas discursivas dentro estos contextos, pues servían como parámetros y límites sociales en términos de construcción de realidad pues configuraban imaginarios culturales sobre la identidad de las personas y a su vez, justificaban la posición de cada individuo dentro de la estructura social del virreinato novohispano.

Recordemos que con base en lo hasta ahora expuesto, la blanquitud y la calidad contribuyen al proceso de asignación de identidades sociales a determinados grupos humanos para así, construir narrativas que conllevan procesos clasificatorios. En este sentido la blanquitud como categoría analítica se refiere a un lugar de enunciación que denota privilegios simbólicos históricamente construidos (Ortiz-Piedrahíta, 2020). Este enfoque de la blanquitud como proceso, permite abordarla como una estética corporal hegemónica y como una ideología de poder a partir de la cual se comprenden sociedad y cultura, ya que conduce los valores de las poblaciones «blancas» hacia el centro de los principios rectores de la vida social (Ortiz-Piedrahíta, 2020).

Las fuentes confirman la existencia y proliferación a lo largo del tiempo de tipos de unidades milicianas muy variadas, conformadas por diversos individuos y asentadas en diversas regiones del virreinato lo cual una vez más evidencia las crecientes necesidades militares de la época y el interés por parte de la Monarquía católica de incorporar al mayor número de personas a los necesarios proyectos de defensa. En el año de 1717 tenemos noticia de la creación de una compañía de caballos coraza conformada en el pueblo de Xalapa, en el centro de Veracruz. Dicha unidad, se explica, debe estar integrada únicamente por españoles[21]. En el mismo pueblo de Xalapa se tiene hacia 1748 una compañía de pardos libres[22] y una compañía más de pardos y mestizos en 1771[23]. Es interesante que en un mismo año —1768—, se registra la coexistencia de distintitos tipos de compañías milicianas en Xalapa y Perote. En Xalapa y Perote se tiene en total cuatro compañías de blancos (dos en cada pueblo) y sólo una de pardos correspondiente a Xalapa[24].

Para el caso de la cercana y estratégica ciudad portuaria de Veracruz, en el año de 1770 se tiene registro de una compañía de milicias urbanas de blancos[25]. Estos ejemplos muestran que si bien coexistían en un mismo espacio y tiempo distintos tipos de unidades con personas de diversas calidades se efectuaban, igualmente, esfuerzos por mantener las separaciones y los límites entre cada una de dichas milicias.

La importancia de este tipo de unidades independientes o segregadas radicaba en que en ellas se solía registrar minuciosamente la calidad de los hombres y sus características físicas en hojas de filiación. Un ejemplo de esto son los registros que se conservan en los archivos referentes al cuerpo de Lanceros de Veracruz. Al seno de dicha unidad se solía registrar —como en otras fuerzas— la calidad de sus integrantes enfatizando a la par de esto en cuestiones como sus lugares de procedencia y residencia, datos generales como la edad y el nombre de los padres del miliciano. En el año de 1798 tenemos en un documento el registro y hojas de filiación referentes al alistamiento de un grupo de hombres a los lanceros de Veracruz. Los lanceros como cuerpo de caballería dentro del organigrama militar de la costa del golfo, pertenecían a la 3ª División de Milicias de la Costa Norte. Dentro de los hombres listados tenemos en este caso a cuatro soldados;

José María Martínez, Hijo de Pedro y de María Merced, Natural de Albarado de pendiente del Corregimiento de la misma y havecindado en la laja, correspondiente al Corregimiento de Veracruz […] de color trigueño; Clemente Joaquín Ramon Hijo de Padre no conosido, y de Angela natural de Alvarado dependiente del corregimiento de la misma, y havecindado en Tlaliscoyan correspndiente al corregimiento de Veracruz labrador de Oficio […] de color pardo; José Ramon Hijo de Manuel y de Angela de Jesus natural de Alvarado dependiente del corregimiento dela misma y havecindado en Tlaliscoyan correspondiente al corregimiento de Veracruz Milpero de oficio, su estatura 6 pies 2 pulgadas de edad 30 años su Religion C.A.R […] de Color y Calidad pardo ; Juan Jose Hijo de Julia, y de Bernarda Gorrita, dependiente del Corregimiento de Cosamaluapam, y havecindado en el Zauzo, correspondiente al Corregimiento de Veracruz, Baquero de oficio […] color trigueño[26].

(AGI, MP-UNIFORMES,95)

Figura 2. Diseño de uniformes de las compañías de milicias urbanas de blancos, pardos y morenos de Veracruz

El registro físico detallado de estos hombres es un ejemplo que aluden en primera instancia, a un interés fiscalizador por parte del Estado borbónico para saber quiénes eran los soldados que integraban las milicias. Por otro lado, tiene que ver con una preocupación palpable por afianzar métodos de control social tendientes a reforzar y restaurar las barrearas sociales que, por momentos en el siglo XVIII, parecían estarse desvaneciendo debido a los intensos contactos entre los diversos grupos sociales en la Nueva España. El siglo XVIII será un periodo en que existirá una auténtica preocupación por distinguir las diversas mezclas y calidades en aras del fortalecimiento de las diferencias basada en la calidad (Alberro & Gonzalbo, 2014). La sociedad novohispana tardía se estructuraba por momentos, con base en signos visibles y señales sociales que indicaban categorías específicas ancladas al concepto de calidad (Gharala, 2019) y para determinar la calidad de cada persona en la estructura militar, era esencial la precisión descriptiva en cuanto a los rasgos físicos de los milicianos. Cuestiones como el rango y posición de las personas estaban determinadas probablemente por la calidad, que a su vez está configurada por todo lo que constituye la identidad de una persona, incluida su categoría «racial» vagamente definida y concebida y que no puede entenderse como un concepto separado de los demás factores constitutivos de la calidad (Restall, 2020).

Vale la pena señalar que individuos como los indios y negros (individuos que históricamente han padecido y a la vez, aspirado al ideal de la blancura y blanquitud) fueron personas cuyas subjetividades se construyeron desde afuera, es decir fueron «racializados» artificialmente por un sistema social que funciona precisamente así, clasificando y separando a la población (Navarrete, 2020). La importancia de la blanquitud entonces estriba en colocar dentro del imaginario social de las personas normas y prácticas culturales de las elites dominantes como un ethos, un deber ser que actúa, por un lado, como un mecanismo de integración jerárquica y diferenciada para indios y negros y por otro, como un dispositivo ideológico que apela a determinados valores sociales como un conjunto de relatos que justifican un orden social establecido.

Un aspecto interesante que se observa a fines del siglo XVIII en las unidades milicianas es un intento por suavizar la terminología aplicada a los afrodescendientes novohispanos. Juan Ortiz Escamilla apunta que antes de las reformas borbónicas (mediados del siglo XVIII) a los integrantes de las unidades milicianas en Veracruz se les identificaba como «mulatos y negros»; con tales reformas se les comenzó a llamar «morenos y pardos» y ya durante la guerra civil de 1810 los insurgentes los definieron como «trigueños» (Ortiz Escamilla, 2006). Este proceso, quizás pudo darse como un «suavizamiento» del lenguaje que en el contexto de las unidades militares tendía hacia el blanqueamiento del lenguaje, lo cual pudo contribuir a hacer más cordial la convivencia entre los soldados, motivando así el alistamiento de más personas a las fuerzas insurgentes.

La existencia de todos estos tipos de unidades puede tener una doble lectura; pueden ser interpretadas como bastiones de autonomía para los pardos y morenos (Vinson III, 2001) o como un medio de segregación, control y fragmentación del tejido social novohispano. Un aspecto interesante y que en tiempos tardíos del siglo XVIII fue visto como un ataque a la autonomía de cada una de esas unidades (especialmente las de pardos y morenos) es el intento del virrey conde Revillagigedo por instaurar un nuevo tipo de milicias, las de tipo mixta. Con esto el virrey Revillagigedo, que siempre despreció a los soldados afrodescendientes, pretendía debilitar la posición de los pardos mediante la formación de compañías mixtas de soldados integrados a los cuerpos de milicias de blancos (Restall, 2020). Se pretendía con esto diluir cualquier tipo de solidaridad social y articulación de demandas entre los pardos y morenos, incorporándolos a unidades mixtas con el fin disolver exigencias de tipo colectivo.

La fragmentación de las fuerzas armadas con base en la calidad de sus integrantes reproduce en el terreno militar una ideología característica del siglo XVIII en Nueva España acorde con los aires de la edad moderna en la cual, se proclama como ideal la integración de todos los grupos sociales a la vida pública, pero las desigualdades económicas —corporaciones y calidad de las personas que las componen— garantizarán una eficaz diferenciación de los espacios públicos. La modernidad tiene un discurso de la inclusión, pero practica en los hechos una política de la exclusión (Viqueira, 1987). Justo en este contexto de apertura social limitada de la modernidad del siglo XVIII es donde opera la blanquitud y diferencia colonial. Como mecanismos simbólicos no existen en el mundo real, sino que se hacen reales a través de un conjunto de jerarquías sociales que clasifican a las personas a través de, entre otras cosas, rasgos fenotípicos que se hacen patentes en la documentación mediante la calidad. Históricamente el lugar que se ocupaba dentro de la sociedad novohispana —y quizás dentro del mundo hispánico en general— y las posibilidades de movilidad y ascenso social pasaban forzosamente por el tipo y calidad de vasallo de cada individuo y esto dependía necesariamente de los designios de la Monarquía católica. Ella era la única que legalmente podía quitar o bien otorgar atributos a sus vasallos que incidían directamente en su calidad como tales y por añadidura en su posición social (Traslosheros, 1994).

Reflexiones finales

Blanquitud y diferencia colonial como elementos que influían en las calidades de las personas fueron elementos que estuvieron presentes en el terreno militar. La calidad al tomar en cuenta el color de piel, pero también la situación fiscal, económica y laboral de las personas, generaba identidades sociales que finalmente era asignadas a un determinado individuo. Tales identidades estaban teñidas por un conjunto de valoraciones sociales —tanto positivas como negativas— que eran lo que motivaba a los individuos a aspirar al ideal de la blanquitud y por tanto a blanquearse en términos sociales. La blanquitud colocaba en el centro del imaginario social del mundo novohispano prácticas culturales y sociales de las elites dominantes, estableciendo estas como una pauta a seguir, como algo deseable, pero a lo que no todas las personas tenían acceso. El registro de la calidad en las fuentes servía justamente para fijar esos límites y también, para establecer el tipo de relaciones que las personas tendrían con el Estado borbónico derivando esto finalmente, en la posición social de cada persona. Esto se hizo patente en las fuentes al momento en que ciertos individuos intentaban demostrar sus orígenes europeos y no africanos pues esto traía consigo una serie de estigmas sociales y a su vez, un daño en su estatus social. Igualmente, las milicias de tipo segregadas o independientes evidencian un interés por parte del Estado borbónico por reforzar y afianzar las distinciones de calidad en el seno de las fuerzas armadas e integrar, de manera diferenciada, a todos los hombres aptos para el servicio armado en los nuevos esquemas defensivos del siglo XVIII.

Con base en lo anterior podemos argumentar que las nociones de blanquitud y diferencia colonial fueron dispositivos de control de amplio espectro a nivel social y cultural y que tuvieron una expresión en el ámbito militar, pero que a su vez chocaban con los propios intereses de los soldados. Como parte de una ideología absolutista-ilustrada blanquitud y diferencia colonial fueron factores que condicionaron el lugar que cada individuo ocuparía en el tejido social novohispano. Como mecanismos discursivos no prohibían el ingreso de las personas a las fuerzas armadas, sino que fijaban ideas y estereotipos que permitían justificar diferenciaciones en el terreno ideológico para legitimar y validar socialmente el papel que cada soldado ocupaba dentro de la estructura militar. Las milicias tenían una razón de ser práctica y fueron creadas desde disposiciones estatales concretas y claras, tenían un fin militar en sí. La blanquitud y diferencia colonial añadieron a estos planes políticos un correlato social que definió las ideas y valoraciones que se construyeron sobre los soldados de manera diferenciada con base a la calidad de los propios milicianos.

Tomando en cuenta todo lo anterior se debe señalar que, como corporaciones, las unidades milicianas fueron además de mecanismos de reforzamiento de barreras sociales en función de la calidad, enclaves en donde los hombres de una determinada calidad o gremio encontraron formas de construir valoraciones identitarias y sociales que les confirieron aceptabilidad ante el complejo mundo militar novohispano, un mundo que, por momentos, tuvo opiniones muy desfavorables hacia ellos[27]. Las milicias en este sentido, si bien fueron planeadas para incorporar a los afrodescendientes a las fuerzas armadas en beneficio de la Corona y que se sirvieron de las distinciones de calidad preexistentes, fueron también reformuladas y utilizadas por los soldados para combatir y cuestionar —a partir del servicio al soberano en términos de un autorreconocimiento de vasallaje— las valoraciones sociales negativas en su contra y erosionar los posibles límites que la calidad imponía a las personas. La blanquitud y diferencia colonial expresadas en términos de calidad, no eran algo infranqueable ni absoluto pues dependían de múltiples factores que podía ser modificados con el tiempo y, sobre todo, por la importancia del servicio armado prestado a la Monarquía. En este sentido, la blanquitud, diferencia colonial y su expresión conceptual en el siglo XVIII, la calidad, pueden ser reformuladas y situadas en contextos históricos concretos como entidades susceptibles de reconfiguraciones y cuestionamientos por parte de los milicianos. Si bien la calidad en el siglo XVIII era un poderoso ordenador social en Nueva España, su importancia como construcción social radicaban en que podía ser repensada por los individuos a la luz del servicio armado, aprovechando las necesidades militares de la Monarquía (a través de la existencia de milicias como las de tipo independiente) para movilizarse en términos colectivos.