Este artículo aborda la sistematización del proceso de construcción de aprendizajes en torno a la gobernanza en soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN), vivido por algunos habitantes de la Comuna 1 de Medellín y por el equipo de investigadores, a partir de la implementación del proyecto "Gobernanza y participación ciudadana para enfrentar los efectos de la pandemia de la Covid-19, desde la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional".

La Comuna 1 Popular se ubica en la Zona Nororiental de la ciudad de Medellín y está conformada por 21 barrios, 12 de ellos reconocidos por el Decreto 346 del 2000, y nueve no reconocidos por la administración municipal. La Alcaldía de Medellín (2015) la ha identificada como una zona donde la mayoría de la población es vulnerable debido a sus condiciones sociales y económicas, relacionadas con el proceso de urbanización. Desde 1960, se mantienen flujos de población desarraigada y en desplazamiento intraurbano que la consolidan como territorio receptor de población de bajos recursos. Sus habitantes evidencian condiciones de empobrecimiento, que se manifiestan en el alto nivel de desempleo, desconexión de los servicios públicos y condiciones de malnutrición. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de Medellín de 2020, la Comuna 1 presentó 74 % de inseguridad alimentaria en los hogares y 28 % se encontraron en grado severo. Esto la ubica en el primer lugar de mayor prevalencia de la ciudad, además de presentar una alta proporción de hogares conjefatura femenina (63,7 %). En contraste, presentó una menor proporción de jefes de hogar trabajando (32,2 %) y 60 % de las personas con ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente (Alcaldía de Medellín, 2020).

En consecuencia, este territorio es uno de los más vulnerables de la ciudad y su población se ha configurado alrededor de problemáticas que se han manifestado a escala local y nacional, tales como la violencia, el empobrecimiento y el desplazamiento forzado. Una de las mayores consecuencias de las condiciones de desigualdad en las que se vive allí es la precariedad alimentaria y nutricional. Este fenómeno se ha agudizado por dinámicas como la violencia generada por grupos ilegales que dominan el territorio, la migración de población venezolana y, recientemente, el confinamiento debido a la pandemia de covid-19. No obstante, presenta una amplia experiencia en iniciativas y organizaciones sociales, gracias a que sus comunidades poseen un alto nivel de vocación comunitaria que lleva a la consolidación de procesos organizativos y a la gestión de recursos para atender sus necesidades.

De esta manera, se identifican actores que promueven iniciativas vinculadas a la alimentación, la nutrición y la participación ciudadana, como sucedió con su respuesta a la coyuntura mundial de la pandemia de covid-19, materializando propuestas como redes solidarias de intercambio de alimentos. Vale anotar que quienes han encabezado la mayoría de estos espacios han sido madres cabeza de familia, que se han posicionado como lideresas con un alto nivel de reconocimiento e incidencia en las dinámicas sociales de la comuna.

Para la ejecución del proyecto se definió una estrategia para el diálogo de saberes mediante la conformación de la Escuela de Líderes para la Gobernanza en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (Eligessan), que surgió el año 2007 como iniciativa de la profesora Sara del Castillo de la Universidad Nacional en la región de Sumapaz, Departamento de Cundinamarca. Esta se desarrolló a partir de un diplomado avalado por la Universidad de Antioquia. La iniciativa representó dos desafíos: el primero, implementar una metodología participativa pionera en la Escuela de Nutrición y Dietética; el segundo, llevarla a cabo en medio de las restricciones generadas por la pandemia. Esto llevó a que los involucrados en la comunidad de aprendizaje tuvieran que adaptarse a las circunstancias, asumiéndolas como un reto y una posibilidad para la construcción colectiva. La sistematización del conocimiento y de los aprendizajes derivados de su ejecución se convirtió en un insumo importante tanto para la ciudadanía como para la comunidad científica, por cuanto visibilizó las capacidades de autogestión de la población y los diálogos de saberes entre ellas.

Aspectos metodológicos

La sistematización de experiencias es una metodología relacionada con la Investigación Acción Participativa (IAP), que se apoya en las herramientas de la Educación Popular. Es un proceso de formación y análisis transversal a la investigación que se fundamenta en: visibilizar las voces de los actores involucrados en una experiencia, construir conocimiento, deconstruir miradas frente a determinadas realidades y potenciar las capacidades de las comunidades (Cendales y Torres, 2006). Por ello se retomaron los aportes teóricos de Cendales y Torres (2006), Mejía (2007) y Castillo y Van de Velde (2007), además de la guía metodológica de la FAO (2004) y la experiencia documentada de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA, 2013), contemplando seis etapas para su desarrollo: 1) planificación, 2) agrupamiento de la información, 3) conceptos del eje principal, 4) análisis e interpretación crítica, 5) conclusiones y 6) comunicación y socialización. Se trató de un proceso en espiral que impulsó la acción de todos los involucrados y la orientó hacia intervenciones y conversaciones futuras. Tal como se muestra en la figura 1:

En la fase de planificación se formuló el proyecto de sistematización, partiendo de los diálogos del equipo de investigación, la revisión de experiencias en contextos semejantes al que se ejecutó el proyecto y las recomendaciones de los expertos. El enfoque escogido para su realización fue el de la sistematización de experiencias como ejercicio de producción de conocimiento crítico desde la práctica (Cogollo, 2016). De este modo, la reconstrucción de los saberes -a través un diálogo intersubjetivo entre los diversos actores de la comunidad y los investigadores-guió la dinámica del proyecto; en consecuencia, las actividades se encontraban en constante diseño, revisión y evaluación.

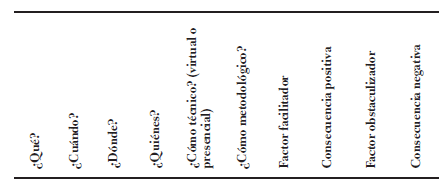

La segunda fase del proceso correspondió al agrupamiento de la información para dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se encontró la comunidad? Para lo cual se realizó la reconstrucción histórica de la experiencia con el propósito de determinar el eje de la sistematización. La información agrupada se condensó de manera que se pudiesen contrastar las concepciones, los saberes previos y las expectativas de los participantes e investigadores en torno al eje principal. Además, se extrajo información de los foros virtuales y del formato de reconstrucción de actividades (tabla 1), en el que se llevó una memoria cronológica del proceso que permitió realizar una evaluación de los momentos de manera transversal, al identificar las consecuencias, los factores obstaculizadores y facilitadores para el desarrollo de las actividades propuestas.

En la tercera fase se definieron los ejes principal y secundarios de la sistematización. Castillo y Van de Velde (2008) definen el eje como el elemento que permite precisar desde qué aspecto se realiza la reconstrucción y la interpretación crítica de la experiencia. Además de la reconstrucción histórica, la definición del eje se apoyó en las respuestas suministradas en las entrevistas individuales aplicadas al inicio del proyecto a algunas lideresas y líderes de la comuna, así como en la entrevista semiestructurada realizada a algunos entrevistadores.

La cuarta etapa correspondió al análisis e interpretación crítica de la experiencia. En su desarrollo se identificaron los aspectos que se fortalecieron durante el proceso y, asimismo, aquellos que estuvieron en riesgo y los obstáculos que se presentaron. La interpretación se realizó a partir de la comparación de las construcciones empírico-teóricas de la comunidad, las conceptualizaciones de la academia y de la administración pública. Igualmente se retomaron los procesos de gobernanza, participación y SSAN propuestos por la comunidad, lo que permitió la identificación de las expectativas y potencialidades en relación con el liderazgo y la gobernabilidad en los proyectos diseñados y ejecutados por los habitantes frente a la SSAN y la legitimidad de las estrategias implementadas por la Alcaldía municipal. Esta etapa se tradujo en una reflexión de los participantes con respecto a interrogantes como: ¿por qué pasó lo que pasó?, ¿cuáles intereses se generaron? y ¿qué tipo de relación se estableció a partir de la ejecución del proyecto?

Para la quinta fase se construyeron conclusiones que dieran cuenta de los aprendizajes que permitieron transformar e interrogar la práctica de los actores, tomando en cuenta las consideraciones finales de los participantes de la Escuela Eligessan sobre el proceso y las reflexiones del equipo investigador acerca de la validez de la metodología implementada. A su vez, se plantearon propuestas de trabajo para futuras investigaciones y de multiplicación de experiencias.

En la etapa final, dedicada a la comunicación y la socialización, se trazó un plan de apropiación del conocimiento considerando las narrativas de la comunidad, así como los productos derivados del proceso y la población destinataria de estos.

¿Para qué sistematizar la experiencia?

Este momento estuvo orientado por las siguientes preguntas: ¿para qué se quiere sistematizar esta experiencia? y ¿qué significatividad tiene para los involucrados hacerlo?, partiendo de diálogos con el equipo investigador en torno al contexto de investigación y de los resultados de la entrevista semiestructurada aplicada a la líder del proyecto. Esto contribuyó a avizorar los posibles ejes transversales de la sistematización y, además, los instrumentos y las técnicas adecuadas para reconstruir el relato de la experiencia. Por tanto, el objetivo trazado fue visibilizar los aprendizajes encaminados al fortalecimiento de la acción social y comunitaria alrededor de la SSAN, como producto de la implementación del proyecto en mención.

Lugares de enunciación de la experiencia

Eje principal

Los lugares de enunciación de la experiencia fueron definidos conforme al eje principal, denominado "aprendizajes construidos en torno a la gobernanza en SSAN en la Comuna 1 a partir de la implementación del proyecto". Ello se explican a partir de los siguientes conceptos:

Seguridad alimentaria; es definida por la FAO como aquella condición en la que se tiene acceso físico y económico a suficientes alimentos, seguros y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y llevar una vida sana y activa (FAO, 2007).

Soberanía alimentaria; fue conceptualizada por el movimiento social Vía Campesina (2003) como el derecho de los pueblos, comunidades y países a establecer sus políticas alimentarias, con participación activa de la ciudadanía, de manera que correspondan a las características contextuales en términos ecológicos, sociales, económicos y culturales. Es importante mencionar que este desarrollo se origina en la década de los noventa, a raíz de la implementación global del modelo neoliberal.

En el contexto colombiano, esto confluyó con un período de recrudecimiento del conflicto interno, por lo que las luchas sociales y las afectaciones se extendieron hasta las periferias de las principales ciudades, en las que se asentaron desplazados provenientes de zonas rurales, conservando una vocación campesina marcada por la victimización y el despojo, como es el caso de la Comuna 1. No obstante, las capacidades que poseen, aunadas a estrategias de resiliencia que se han puesto en marcha mediante organizaciones sociales presentes en la zona, han motivado procesos organizativos y de reivindicación de derechos, encabezados en su mayoría por mujeres y jóvenes.

Por tanto, resulta insuficiente trazar estrategias de origen institucional y comunitario en SSAN sin articularlas a procesos de promoción de gobernanza y participación, pues son componentes esenciales para la búsqueda de una transformación de las relaciones que se han establecido en la zona para el reconocimiento de la diversidad, el aprovechamiento efectivo del potencial de acción colectiva que poseen las comunidades y el alcance de una gobernanza territorial.

Gobernanza; se refiere a la toma de decisiones colectiva fundamentada en la negociación y el consenso, en la que se incluyen actores de diferentes niveles decisorios estatales y de la sociedad civil (Peters, 2007). Así, la gobernanza para la SSAN supone un trabajo en red en torno a la definición de los problemas, las políticas y el establecimiento de agendas públicas en las que se articulen las necesidades ciudadanas con la capacidad de gestión de la institucionalidad, valiéndose de catalizadores de movilización ciudadana, como los liderazgos comunitarios y la academia. Para la democracia, la gobernanza plantea una serie de desafíos. De acuerdo con Launay:

Uno de ellos consiste en la necesidad de identificar los intereses de los ciudadanos, los cuales dependerán de la historia, la cultura y las tradiciones sociales y políticas. Para esta identificación se requiere abrir espacios de diálogo entre los ciudadanos y las autoridades públicas. Otro desafío tiene que ver con la articulación de los intereses mutuos de los actores de una sociedad y la necesaria definición de las reglas de juego que regulen la vida pública [...]. El último desafío invita a concebir de nuevo lo político en un plano territorial que incluya lo local, lo nacional y lo global. (2005, p. 98)

La gobernanza precisa de un ejercicio libre y consciente de los derechos y de una ciudadanía activa, que se exprese en diferentes espacios y a través de mecanismos de participación formales e informales, como muestra de la capacidad de agencia con otros sujetos políticos y con miras a la incidencia política. Cabe resaltar esta última idea, dado que en ocasiones los actores de un territorio participan, pero no gobiernan, es decir, alzan su voz, pero no logran transformar las condiciones de vida y los rumbos de las comunidades, lo que resta legitimidad a algunas instancias ciudadanas e instrumentaliza los mecanismos de participación.

La política es una práctica colectiva constituida por un tejido de actividades que se encadenan y se influyen recíprocamente (Vallès y Martí, 2016). Así pues, la participación ciudadana no se agota en espacios tradicionales, sino que debe centrarse en procesos de construcción de ciudadanía caracterizados por:

La promoción del protagonismo de los ciudadanos como agentes responsables de la configuración política de la sociedad.

La relevancia que concede a los diferentes tipos de comunidades.

El valor que confiere a la esfera pública como lugar privilegiado para el despliegue de las libertades sociales. (Pérez y Irizar, 2014, p. 92)

Estos componentes se reconocen en iniciativas comunitarias de la Comuna 1 Popular, tales como espacios de formación en derechos humanos y equidad de género, construcción de huertas comunitarias y familiares y comités solidarios para la recolección y distribución de alimentos y medicamentos, todos ellos surgidos durante el confinamiento. Dichos procesos se materializan en proyectos con relevancia pública, que se extienden a todos los momentos de la participación comunitaria, enmarcados en procesos de formulación del interés colectivo en los que se gestionan los conflictos y las tensiones sociales, por ejemplo, con la canalización de demandas y reivindicaciones, la elaboración y ejecución de políticas públicas, la protesta ante situaciones de crisis, falta de garantías para el ejercicio de la ciudadanía y violación de derechos humanos. Por ende, la participación se vincula a un entramado de acciones políticas colectivas en las que se defienden intereses comunes y se genera adhesión, a partir del reconocimiento de la realidad y el bien público que se configura dentro de estas agencias ciudadanas.

Ejes secundarios

Los ejes secundarios, que se explican a continuación, derivan del eje principal y se refieren a aquellos aspectos que contribuyeron a la construcción de los aprendizajes en torno a la gobernanza en SSAN. Estos se identificaron abordando testimonios de algunos miembros del equipo a través de los acercamientos iniciales, gracias a las entrevistas a la comunidad participante y tras revisar algunos de los sentires de la misma respecto del impacto de la pandemia y la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, los ejes definidos fueron los siguientes:

Asociatividad y gobernanza

De acuerdo con los postulados de Therborn (2016), en la Comuna 1 Popular se pueden identificar tres tipos de desigualdad:

Desigualdad vital: referida a la desigualdad socialmente construida entre las oportunidades disponibles para las personas; la inseguridad alimentaria y el acceso ineficiente a servicios de salud, que son un reflejo de ella.

Desigualdad existencial: relacionada con "la asignación desigual de los atributos que constituye a la persona, es decir, la autonomía, la dignidad, los grados de libertad, los derechos al respeto y al desarrollo de uno mismo" (Therborn, 2016, p. 54). Esto se evidencia en la situación de los migrantes venezolanos, en los desplazados provenientes de zonas rurales y en los habitantes de etnias y grupos afro.

Desigualdad de recursos: entendida como aquella que adjudica a las personas recursos desiguales para actuar, lo que se observa en la diversidad de roles que asumen las mujeres, en medio de obstáculos para acceder a una remuneración y a espacios de liderazgo en instancias de participación formales como las Juntas de Acción Comunal, mientras se profundizan las inequidades de género.

En este contexto se ha tejido una red de actores que tiene un marco de acción en distintos niveles, intercambia recursos y cuenta con cierto grado de reconocimiento como consecuencia de las iniciativas comunitarias vinculadas a la SSAN y a la promoción y garantía de derechos humanos. Esto ha transversalizado los valores con los que la comunidad se orienta al campo político, entendido este último como un espacio de contradicción y/o pugnacidad (Bourdieu, 2000), donde se ordenan y organizan las sociedades y se configura una cultura política particular.

Por consiguiente, la asociatividad latente entre varios de los actores de la Comuna 1 Popular fue esencial para la interiorización de los aprendizajes vinculados a la gobernanza y conllevó la reflexión en el equipo investigador sobre la importancia de la articulación de la Universidad de Antioquia a dinámicas enfocadas al fortalecimiento del tejido social de manera continua y a la visibilización de los saberes populares. De ahí que, para tejer lazos como la comunidad de aprendizaje entre participantes y universidad, se partiera de la socialización y del aprovechamiento de los recursos comunitarios, como el caso de los saberes culinarios, la experiencia agrícola en huertas familiares y las nociones iniciales sobre diseño de proyectos, para entender cuáles aspectos podían complementarse desde la academia y contribuir entonces a la construcción de estrategias encaminadas a la apropiación social del conocimiento, respetando los valores, la cultura y la experiencia de la población.

Universidad de Antioquia como mediadora entre la institucionalidad y las comunidades

La demanda de parte de la comunidad a la Universidad de Antioquia para aprovechar el rol que tiene para activar espacios de encuentro con la institucionalidad fue una constante a lo largo de la implementación del proyecto, al identificar la necesidad de que la academia se asuma como mediadora. Para el alcance de esto se requiere del:

... desarrollo de acciones conjuntas tales como la construcción de diagnósticos situacionales comunitarios que tengan en cuenta la mirada de los protagonistas y que puedan ser considerados por los organismos estatales de generación de políticas públicas como una información innovadora a las metodologías de tipo tradicional. (Tonon, 2012, p. 517)

En uno de los encuentros de la Eligessan, las lideresas señalaron la oportunidad que existe de constituir una alianza entre la academia y la comunidad con miras a fortalecer la capacidad de gestión y territorializar proyectos, que se traduzcan en condiciones de bienestar para la población:

Algo que falta para que este liderazgo llegue a un objetivo concreto primero es unirse, no solamente los líderes y lideresas de las comunas, sino también desde la parte académica. Los líderes llevamos años en formaciones [y] sabemos desde lo empírico tocar puertas, pero no sabemos hacer proyectos. Yo pienso que esa es una forma de unir la academia y los líderes y lideresas que hay en el territorio. (es 10, 2021, Medellín)1

En aras de la gobernanza, esto se enfoca en la acción directa de las redes de actores, que se fundamenta en el consenso, la interpelación y la interacción con diferentes tipos de instancias gubernamentales y de la sociedad civil para formular, implementar, evaluar y retroalimentar políticas públicas participativas, basadas en redes, comunidades políticas y ciudadanía plural (Canto, 2012). En este sentido, la Universidad de Antioquia es percibida como un actor que, al fomentar procesos de formación, puede contribuir a la interiorización de herramientas que permitan a las comunidades diseñar y presentar propuestas, que se integren a la agenda pública y que correspondan con sus necesidades.

Agencias femeninas para la ssan

Los liderazgos femeninos fueron vitales para el establecimiento de canales de comunicación basados en la confianza y el reconocimiento mutuo. De esta manera, el rol de las lideresas adquirió una gran relevancia gracias a su capacidad organizativa, su acción transformadora y su labor como multiplicadoras, a la vez que contribuyeron a la autodeterminación de las comunidades (Escobar et ál., 2021). Así describió una de las lideresas participantes su experiencia:

Lo que aprendemos lo aprendemos para nosotras, y ustedes siempre van en función de cómo sirve esto a la comunidad, no cómo les sirve a ustedes, llegan a aportar en esa rama y el equipo de Eligessan yo lo he sentido muy asiduo a [garantizar] que nosotras de verdad sí estemos acompañadas. (ap 1, 2021, Medellín)2

Las lideresas se constituyen como agentes cuidadoras y promotoras de la vida, que ejecutan acciones políticas y que cuentan con legitimidad, fruto de su experiencia y formación dentro y fuera del territorio. De acuerdo cona los planteamientos de Sen (2000), el ciudadano, como agente, es aquel sujeto activo de cambio, responsable, que actúa y puede decidir. Esto es lo que han logrado las lideresas, al construir agencias para incidir en su realidad.

La situación generada por la pandemia llevó a que, en territorios con problemáticas estructurales, como la Comuna 1 Popular, las poblaciones se movilizaran para hacerle frente a la crisis que se agudizaba durante el confinamiento. Dicha emergencia impulsó los liderazgos de las comunidades a alzar su voz para obtener recursos como alimentos, dada la imposibilidad de adquirirlos en el mercado, debido a la situación de desempleo de muchos habitantes. Adicionalmente, la acción política colectiva se hizo relevante generando redes solidarias para la protección de grupos poblacionales vulnerables, como la niñez y las mujeres.

En este marco, se pudo identificar la perspectiva que tienen algunos habitantes de la Comuna 1 Popular respecto de la SSAN y la gobernanza. Los participantes asociaron la inseguridad alimentaria a la situación económica, que se manifiesta en altas tasas de desempleo, la falta de educación nutricional y las falencias en el funcionamiento de programas gubernamentales. Al respecto afirman:

Las personas consideradas "beneficiarías" de los pran [Programas Alimentarios y Nutricionales] son configuradas como objetos receptores de los subsidios, porque el enfoque de estos programas es principalmente asistencialista, debido en gran medida a que las políticas son diseñadas de forma centralizada y se implementan en los territorios, sin posibilidad de ser repensadas y adaptadas a las particularidades y dinámicas locales. (Del Castillo, 2020, p. 74)

Esta situación ha acarreado una tensión entre las instancias municipales y algunos liderazgos de la zona, que se ha manifestado en el llamado constante que estos han hecho a ser incluidos en el diseño de programas y a ser tomados en cuenta como gestores territoriales aprovechando su conocimiento de las dinámicas comunitarias. En este punto es importante traer a colación la perspectiva de Torres sobre la participación, quien la entiende como un "acto voluntario de interacción social orientado a tomar parte en alguna actividad, de modo que se pueda influir en su curso y beneficiarse con ella, es decir, [como un acto] de ejercicio colectivo de poder" (2004, en Garcés y Acosta, 2012, p. 22).

La mayoría de los participantes son críticos de las lógicas asistencialistas y afirmaron que cuentan con herramientas para ser veedores ciudadanos y gestionar recursos que les permitan implementar proyectos comunitarios sostenibles. A su vez, dejaron clara la importancia del control ciudadano a instancias comunitarias de participación formal, como las Juntas Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal y el Presupuesto Participativo (PP), ya que perciben que han sido cooptados por maquinarias corruptas, lo que condujo a la pérdida de capacidad de representación de los intereses colectivos de la comuna:

Aquí el único que no se relaciona realmente con los grupos armados es Convivamos, pero de resto todos [los actores] se relacionan con los grupos armados, por A o por B, la relación es directa. La relación es esta: los que son de las Juntas y allá [grupos armados], se tienen que sentar cuando tienen un proyecto de pp, porque el 10 % de los recursos va para los armados. (ec 2,2021, Medellín)

De esta manera se ha trasladado la legitimidad hacia espacios alternativos de participación, como asociaciones y colectivos de mujeres, jóvenes e iniciativas de vecinos, acciones que han demostrado la capacidad de resistencia ante las adversidades que enfrentan. Sobre esto dice Torres:

En una sociedad donde las relaciones de dominación, sumisión y autoridad predominan sobre las de la democracia, solidaridad y colegialidad y consenso, la lucha por la participación se convierte en una mediación y es un fin en la construcción de la democracia política y social. (2004, en Garcés y Acosta, 2012, p. 22)

En cuanto a la soberanía alimentaria, se pudo identificar la importancia que se le otorga a la preservación de conocimientos ancestrales, al reconocimiento de la diversidad cultural de la comuna y al origen campesino de algunos pobladores. Esto se ha traducido en la demanda por la inclusión de un enfoque diferencial, puesto que no se sienten representados ni con posibilidades de incidir en la toma de decisiones dentro de los programas que se llevan a cabo.

Se reconoce que las mujeres son las más afectadas por los problemas de inseguridad alimentaria, debido a condiciones como el menor acceso al empleo y la obtención de menores salarios. Por ello se requiere abordar la SSAN con perspectiva de género y visibilizar la situación de la mujer, en términos no solo de los riesgos asociados a las desigualdades alimentarias, sino de su aporte al mejoramiento de condiciones de vida de las familias.

Las problemáticas que se expresan en el territorio se han convertido en un catalizador de los procesos organizativos que demandan protagonismo ciudadano, el respeto por los saberes locales y el fortalecimiento de las capacidades instaladas, en beneficio de una gestión social que se oriente hacia la dignificación de la vida de los habitantes de la comuna y que derive en una gobernanza colaborativa.

El camino transitado durante la Eligessan

Los lugares de enunciación expuestos anteriormente se reflejaron en diferentes momentos del desarrollo de la experiencia, como se puede leer a continuación en la reconstrucción que se presenta de ella. Esta partió de las conversaciones entre los investigadores en torno al territorio en el que se implementaria la Eligessan y las razones por las que optaron por la Comuna 1 Popular. Para describir el escenario de la experiencia, se tomaron como referencias análisis elaborados por entidades públicas y privadas. Los informes técnicos fueron un insumo importante, considerando la posibilidad de que las condiciones que evidenciaban se habían agudizado a raíz de la pandemia. Es por ello que a lo largo de esta descripción se incluyeron las voces y las perspectivas de sus habitantes.

La complejidad en las dinámicas sociodemográficas es producto de la violencia rural, la procedencia campesina de algunos habitantes despojados de sus tierras, la llegada de extranjeros en situación de pobreza y la diversidad étnica. Las situaciones de vulnerabilidad en la zona se pudieron corroborar en las respuestas que dieron los participantes en uno de los foros desarrollados durante la Escuela, titulado "Reflexionemos sobre las oportunidades y las problemáticas frente a la situación alimentaria de la Comuna 1", en el que se indagó por las dificultades de los procesos alimentarios y sobre el impacto de la pandemia sobre ellos. Algunas de las respuestas fueron: "recurrimos a fiados casi a doble precio pago por cuotas. Algunas tiendas o carnicerías entregan bolsas de carne casi descompuesta a familias más vulnerables [...]. Las mujeres cabezas de familia con niños menores a cargo salen a pedir alimentos" (FR, 2021, Medellín)3.

En contraste, el equipo encontró un alto nivel organizativo y de movilización social dentro de la comuna, orientado a espacios de participación informales como colectivos de mujeres y comedores comunitarios. Durante las entrevistas iniciales algunos participantes manifestaron su necesidad de apropiarse herramientas para la autogestión y sus expectativas frente al rol de la Universidad de Antioquia. En la voz de una de las participantes: "desde el 2005 he conocido el tema de la seguridad alimentaria a través de la Universidad de Antioquia, pero nos dejan en el camino con los procesos empezados. En este diplomado me motiva conocer más del tema y su transformación" (FR, 2021, Medellín).

En tales diálogos también surgieron temas como el deseo de aprender acerca de la adecuada utilización de los recursos económicos en función de la alimentación, además de orientaciones acerca de las huertas comunitarias y su construcción y mantenimiento, pensadas como una posibilidad para garantizar una alimentación sostenible y sustentable. Otro aspecto relevante fue el rol de la mujer como protagonista en las dinámicas relacionadas con la alimentación y nutrición, constituyéndose como lideresas en dicho campo. Finalmente, el tema de diseño de proyectos emergió como otro de los intereses de la comunidad, particularmente la gestión de recursos para su ejecución.

Estos insumos permitieron proponer la conformación de la Escuela de Líderes para la Gobernanza en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (Eligessan), como un proceso de formación que recogiera las necesidades priorizadas por la comunidad en lo relacionado con la gobernanza, la participación y la SSAN, distribuido en cuatro módulos:

Módulo 1: Análisis de la situación de SSAN.

Módulo 2: Identificación de la respuesta estatal, de organizaciones privadas y comunitarias a la situación de SSAN.

Módulo 3: Generación de acciones para favorecer la SSAN.

Módulo 4: Presentación de estrategias de intervención.

La Escuela Eligessan se concibió en un principio como un espacio de formación con un alto nivel de autonomía; sin embargo, las condiciones técnicas conllevaron la programación de dos encuentros sincrónicos iniciales para dar orientaciones sobre el manejo de la plataforma en la que se dispondría el material de estudio. Estos encuentros demostraron que el nivel de conectividad y el manejo de herramientas ofimáticas era muy bajo y que la didáctica para la educación virtual del equipo investigador también lo era. Por consiguiente, se agendaron encuentros sincrónicos semanales que se grababan y disponían para aquellos que no se pudieran conectar.

Para quienes no contaban con conectividad se implementaron tres estrategias: la primera consistió en asignarles un acompañante del equipo investigador que cumplía un rol de orientador y hacía seguimiento al proceso y a la motivación del estudiante. La segunda fue convertir todo el material disponible en la plataforma en fotografías y actividades sencillas que pudieran desarrollarse en un cuaderno y enviarlas a través del chat de WhatsApp, herramienta que no requería de alta conectividad. La tercera fue flexibilizar los modos en los que se podían desarrollar las actividades; así, una persona podía contestar un cuestionario a través de un audio o en una hoja de papel, tomarle una foto y enviársela a su acompañante. Al respecto, esta fue la apreciación de una de las participantes:

Ustedes no solamente dijeron "vamos a dar el diplomado", sino "cómo le podemos dar una herramienta adecuada a la comunidad, y que ella se apropie de esa herramienta" [...]. Las personas que no podían acceder siempre [sabían que] estaba alguien, un tutor que estaba ahí siempre apoyándolo, y más que nos daban la facilidad en el chat de enviar la actividad o [decía] "si quieren hablen con otro compañero para que la puedan hacer". (ap 2,2021, Medellín)

Se desarrollaron 16 encuentros sincrónicos, 4 presenciales y 4 asesorías virtuales, estos últimos con cada uno de los equipos de trabajo que se conformaron para el diseño de proyectos del Módulo 3: Generación de acciones para favorecer la SSAN.

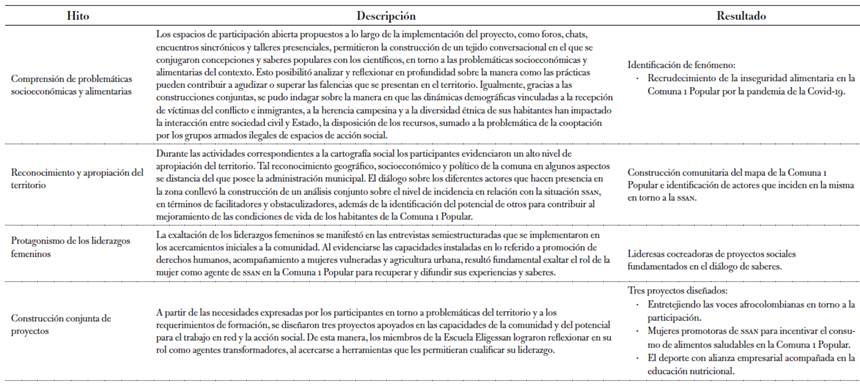

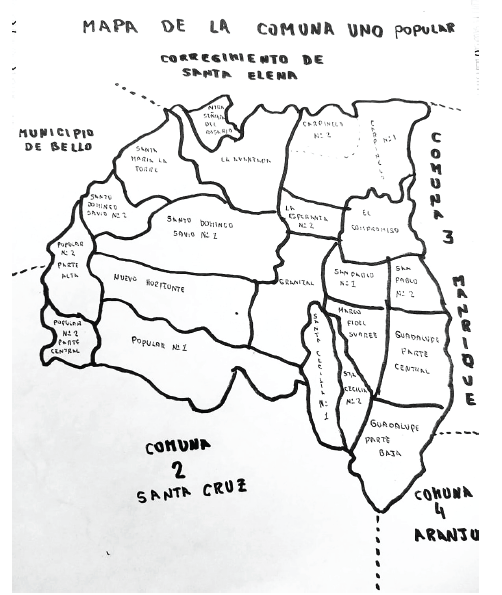

En lo que tiene que ver con los encuentros presenciales, los dos primeros tuvieron como objetivo desarrollar una cartografía y un mapeo de actores. Gracias a estos se pudo reflexionar sobre el relacionamiento de los pobladores de la Comuna 1 Popular con el territorio, dado que los asistentes construyeron su mapa cartográfico (figura 2), al no sentirse reconocidos e identificados con el mapa establecido por Planeación Municipal (figura 3).

Fuente: elaborado por participantes del diplomado.

Figura 2 Mapa elaborado por los habitantes de la Comuna 1 Popular

Fuente: Planeación Municipal.

Figura 3 Mapa diseñado por Planeación Municipal, modificado a partir de la información proporcionada por los participantes del diplomado

Sobre esto, la comunidad expresó lo siguiente:

Cuando hablamos de la Comuna 1 hay una división que nunca se ha podido identificar y hay partes que para Planeación no existen y, al no existir un barrio, no tiene recursos. ¿Qué hacemos las lideresas y los líderes de esta Comuna? Hacemos esfuerzo para que no solamente nosotros reconozcamos los 21 barrios, sino que ha sido siempre la insistencia para que queden metidos en el Plan de Desarrollo. (EC 1, 2021, Medellín)4

Además, se identificó que el equipo ignoraba las dificultades de movilidad dentro de la comuna, ya que es una zona que tiene rutas de transporte deficientes, lo que representa un alto costo para las lideresas y líderes cuando deben desplazarse. Por ello se abordó a algunas personas que participaban activamente cuya situación económica les impedía asistir, a fin de gestionar su transporte. Para futuros proyectos, es necesario contemplar un subsidio de transporte para los participantes e incentivo económico a las lideresas permanentes en el proceso, ya que son el enlace territorial y coordinan las convocatorias con sus pares.

Las mujeres presentaron los conocimientos, perspectivas y herramientas de las que se han apropiado en su rol como lideresas, tal como se constató en el diálogo sobre el uso medicinal de las plantas desde un espacio sentipensante, en el que se desarrolló una conversación orientada a la memoria, a experiencias de vida y a lo que han significado en su trasegar como mujeres. Su participación generó un gran impacto en los participantes, al considerarlo una muestra de valoración de su experiencia de vida y saberes colectivos.

En el Módulo 3: Generación de acciones para favorecer la SSAN se apuntó al fortalecimiento de la gobernanza y la apropiación del territorio y de las herramientas de gestión y participación de la comunidad en la transformación social. Por ello, se socializó la oferta institucional en términos de programas y proyectos disponibles para la Comuna 1 Popular. Esta información la suministró el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Alcaldía en un encuentro sincrónico. Dicho espacio permitió identificar las posiciones que asume la comunidad ante las instituciones estatales, la manera como han recibido algunos programas y la claridad que poseen con respecto a diferentes acciones que se deben llevar a cabo para favorecer la SSAN.

De la misma manera, las personas describieron los obstáculos que han tenido al gestionar recursos a nombre de colectivos que no cuentan con una organización formal. Ante esto, se exaltó la importancia del trabajo en red y de la asociatividad de las organizaciones sociales, para hacer frente a las problemáticas del asistencialismo. Asimismo, se explicó el procedimiento para el diseño de proyectos de cooperación internacional y se construyeron proyectos de intervención social vinculados a la SSAN. La identificación de problemáticas con base en las cuales se derivaron las propuestas fue un proceso significativo, ya que estuvo orientado por los saberes y la trayectoria de los liderazgos comunitarios, complementados por los conceptos abordados a lo largo del diplomado.

Para el cierre de la experiencia se utilizó un lenguaje cercano, dando relevancia a las voces de los actores involucrados. Este constó de tres espacios de diálogo: inicialmente se invitó a los miembros de la Escuela Eligessan a participar de un taller de preparación de recetas tradicionales de la Costa Pacífica colombiana, orientado por una de las lideresas, en el que se reflexionó acerca de los proyectos emergentes durante el proceso formativo. Posteriormente, se llevó a cabo un encuentro sincrónico de clausura en el que se socializó -a través de un video y una cartilla digital titulada El camino de la Eligessan- el proceso desarrolladojunto con algunos hallazgos y reflexiones iniciales. En este espacio los participantes expresaron haber sentido que su experiencia de liderazgo y saberes comunitarios tuvieron un lugar privilegiado y fueron respetados y visibilizados a través del intercambio de saberes.

Finalmente, se realizó un conversatorio entre los miembros del equipo en torno al significado y trascendencia de la experiencia, reafirmando la misión social de la Universidad de Antioquia y la importancia de la construcción colectiva de aprendizaje. Uno de los investigadores así lo expresó: "en esta relación es que tiene sentido una universidad pública como la Universidad de Antioquia, no encerrados detrás de un escritorio, sino que pongamos al servicio el conocimiento, [para] aprender muchas cosas que ustedes saben y desaprender" (ES 16, 2021, Medellín). Las ideas enunciadas durante la clausura reflejaron el punto de encuentro al que llegaron los actores de la experiencia y los lazos que se lograron estrechar y demostraron la necesidad de seguir trabajando mancomunadamente.

Para la divulgación de la experiencia también se elaboraron informes técnicos, orientados a diferentes instancias de la Universidad de Antioquia y a equipos de la comunidad académica que quieran implementar un proyecto similar. La comunicación del proceso, hallazgos y reflexiones se realizó a través de los medios de comunicación de la Escuela de Nutrición y Dietética y de participaciones en eventos académicos.

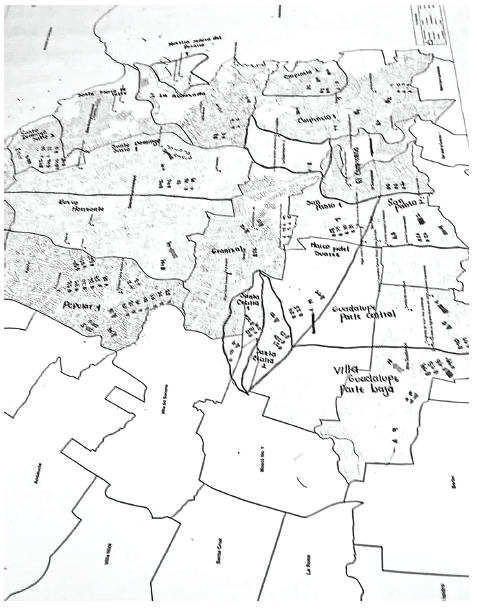

Puntos de encuentro en la construcción de los aprendizajes

El análisis de la experiencia buscó comprender los factores clave que la explican y construyen su sentido (Jara, 2018). De este, se seleccionaron cuatro hitos según su significatividad para el proyecto, para el objetivo y el eje de la sistematización, los cuales se enfocaron en la construcción de aprendizajes en torno a la gobernanza en SSAN. La significatividad de los conocimientos, según Farran (1999), se refiere a la necesidad de que los mismos sean culturalmente decodificables y que tengan sentido dentro de la estructura de pensamiento de los sujetos, de manera que estos puedan apropiarse de ellos para transformarlos en una herramienta que sirva para analizar, reflexionar y crear nuevos conocimientos.

Los hitos escogidos se vinculan las relaciones que establecieron los actores involucrados en la experiencia entre los conocimientos nuevos y los que ya la poseían y que favorecieron la capacidad de análisis crítico-reflexivo de la realidad, derivando en saberes con una alta significatividad social. A continuación, en la tabla 2 se presenta la Matriz que los recoge

Visibilización de los aprendizajes y construcción del camino futuro

Los aprendizajes se refieren a la llegada a un nuevo punto de partida en la experiencia que permitirá continuar enriqueciendo la práctica de los actores para trascender hacia el conocimiento profundo y la construcción teórica. En este caso, los aprendizajes se clasificaron en tres dimensiones: validez y pertinencia de la metodología implementada, rol de las comunidades durante la implementación del proyecto, rol de la academia en el relacionamiento con las comunidades.

Validez y pertinencia de la metodología implementada

Los miembros del equipo investigador coincidieron en que la metodología participativa fue pertinente y acertada, ya que permitió promover el aprendizaje conjunto y lo hizo propiciando espacios de reflexión sobre las problemáticas asentadas en la comuna y las capacidades instaladas en la ella, apuntando al establecimiento de una coalición entre la academia y la comunidad para la transformación social. De acuerdo con los planteamientos de Mena et ál.:

Conocer, en todos los campos del saber, debería implicar el estudio de las relaciones de los seres implicados y situados frente al conocimiento. Toda acción de la ciencia tiene efectos sociales; por eso, la ciencia debe pensar dialógicamente antes de implementar un conocimiento en un contexto social determinado sin tener en cuenta los saberes locales, tradicionales, ancestrales. (2020, p. 119)

El diálogo de saberes -entendido como una práctica ancestral de reactivación de la escucha, del afecto y de la cocreación- permitió trascender hacia un modelo biocéntrico que orientara el quehacer científico, al ponerse en el centro la vida, entendida como tejido de seres y coexistencias (Mena, et ál., 2020). Al respecto, se presenta la percepción de una de las participantes: "el conocimiento a uno le da una apertura [como modo] de enfocar ciertas situaciones a nivel familiar y a nivel comunitario; es como lo más importante, eso lo fortalece a una para que haya una mejor sociedad" (AP 1, 2021, Medellín).

Fue entonces cuando surgieron inquietudes respecto del alcance de la metodología y la contribución para la emancipación de las comunidades, según el rol asumido por la Universidad de Antioquia. Por ello, se sugirió que para futuros proyectos se discuta en profundidad hasta dónde se espera llegar con los procesos orientados en el espíritu de la Investigación Acción Participativa.

En la opinión de algunos miembros del equipo, un desacierto al inicio del proyecto fue el no haber tenido un enlace territorial directo que permitiera coordinar los encuentros y la comunicación para apoyar la permanencia de los participantes. Sin embargo, se resaltó que los acercamientos iniciales con la comunidad y la comprensión de las condiciones del contexto se favorecieron gracias a la experiencia de algunos investigadores en la Comuna 1 Popular.

Otro de los aspectos a considerar para procesos posteriores es el conocimiento sobre la estructura de los territorios y las vías de comunicación disponibles, como un elemento importante al momento de planear actividades presenciales.

La propuesta de ejecutar un proyecto con enfoque participativo y mediado por la educación virtual durante la pandemia fue una apuesta arriesgada y pionera que, si bien tuvo momentos de inflexión, demostró que las múltiples modalidades de aprendizaje se pueden implementar, al sortear los obstáculos de la distancia y la disponibilidad de tiempo. Adicionalmente, en futuras iniciativas con poblaciones similares a la de la Comuna 1 Popular se deben incluir estrategias de aprendizaje andragógicas, para personas en condiciones de vulnerabilidad.

Rol de las comunidades durante la implementación del proyecto

Los aprendizajes sobre el rol de las comunidades se centraron en dos aspectos. El primero tiene que ver con los liderazgos femeninos. Durante el diplomado, la mayoría de los estudiantes fueron mujeres, y eran quienes más intervenían y demostraban mayor persistencia durante el proceso. Además, la implementación del proyecto permitió corroborar las cifras que presentan los informes sobre las condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad en las que viven las mujeres de la comuna. Sin embargo, esta fue una oportunidad para que expusieran el amplio conocimiento que tienen sobre el territorio, al entablar un diálogo horizontal con los investigadores. Por consiguiente, se debe seguir fortaleciendo su participación, sin recargarlas de responsabilidades y considerando las dificultades económicas que muchas deben enfrentar. El segundo aspecto se refiere a la puerta que se abrió para ampliar y fortalecer el diálogo intergeneracional de los liderazgos, gracias al acercamiento entre las lideresas con mayor experiencia y las más jóvenes. Esto brinda la posibilidad de darles continuidad a los procesos que se han venido gestando en el territorio, desde la perspectiva de quienes vieron nacer las iniciativas comunitarias y de quienes desean complementarlas con una nueva visión.

Rol de la academia en el relacionamiento con las comunidades

La experiencia permitió fortalecer el reconocimiento de la Universidad de Antioquia y enfocarse en la investigación científica enmarcada en el diálogo de saberes y la apropiación social del conocimiento. Por esta razón, es fundamental socializar y hacer pedagogía en diferentes espacios, frente a las posibilidades que representa implementar otros enfoques metodológicos, como los participativos. Aun así, se definió que la academia está llamada a hacerse preguntarse cómo están participando los actores de la comunidad con ella y hasta dónde puede llegar con ellos en su proceso de emancipación y en la dignificación de su vida.

Reflexiones

En este apartado se exponen las reflexiones configuradas por el equipo investigador en medio del proceso de acompañamiento y estrechamiento de vínculos con los participantes: desde los análisis iniciales, en torno a cómo se encontró la comunidad, pasando por cuáles intereses se generaron en ella y en los investigadores, hasta llegar a la didáctica implementada.

La experiencia vivida se puede catalogar como un proceso de aprendizaje dialógico. El respeto, reconocimiento y reciprocidad que caracterizó el relacionamiento entre el equipo y la comunidad posibilitaron la implementación de un proyecto con un enfoque metodológico participativo, en un contexto en el que convergen problemáticas socioeconómicas, políticas y culturales con notables iniciativas colectivas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El intercambio de saberes fue transversal al desarrollo del proyecto y se evidenció desde la selección de los contenidos de los módulos del diplomado, la programación de los encuentros y sus dinámicas hasta la exposición de diferentes temáticas.

Las herramientas con las que ya contaba la comunidad, aunadas a su conciencia de la importancia de apropiarse de elementos para la gestión de recursos, permitieron que se reconocieran las posibilidades de incidencia en su espacio, acudiendo a organizaciones ya establecidas en función del trabajo en red.

La comunidad de aprendizaje requirió un alto nivel de compromiso de parte de todos los actores involucrados, en medio de los obstáculos surgidos al compás de la pandemia. El compromiso se reflejó en la constancia de los participantes con su proceso de formación, a pesar de las dificultades relacionadas con sus habilidades informáticas, y en los investigadores, quienes, a pesar de no estar habituados a la educación virtual, demostraron apertura con la planificación estratégica y flexible de cada momento del proyecto. En la voz de una de las participantes:

El equipo de trabajo me pareció excelente, más [considerando] que había personas adultas que no sabían manejar la plataforma y [a las que hubo que] ponerles tutor, y que esa persona se sentara a explicarle paso por paso fue algo genial; la Universidad [de Antioquia] se adecuó con la pedagogía y logró sacar el proyecto adelante. (ap 2, 2021, Medellín)

El equipo investigador coincidió en lo que se refiere al reto que representa la continuidad del acompañamiento de la Universidad de Antioquia y multiplicar los aprendizajes construidos con las demás personas de la Comuna 1 Popular y de la ciudad. Tal inquietud debe impulsar la presencia de la academia, a partir de la implementación de estrategias sostenibles y la interlocución con los demás actores que han asumido los liderazgos de la movilización y la transformación social.