La Corte Constitucional de Colombia, en 2011, señaló que la discriminación:

... puede ser entendida jurídicamente como aquella conducta o actitud dirigida de forma directa o indirecta a segregar, excluir o ignorar a un individuo o a una colectividad. Principalmente está enfocada en el trato de inferioridad fundamentado en prejuicios sociales o personales, lo cual trae como consecuencia el irrespeto y por ende la vulneración de los derechos humanos conexos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. (p. 34)

En ese mismo sentido, Platero dice que la intimidación se fundamenta en mostrar y mantener una relación de poder que afecta negativamente a quien la sufre y a quien la produce (2008, p. 72). Al respecto, Amnistía Internacional indica que lo que aviva la discriminación es la negación de los derechos humanos de una persona, por considerarla "inferior", fruto de prejuicios afincados en conceptos de identidad (2019a). Esto es concordante con la estigmatización social, en la que "no todos los atributos indeseables son temas de discusión, sino únicamente aquellos que son incongruentes con nuestro estereotipo acerca de cómo debe ser determinada especie de individuos" (Goffinan, 2006, p. 13). Dichos estigmas y estereotipos acentúan la anulación social, la vulnerabilidad, el riesgo de exclusión y la marginación social (Restrepo et ál., 2021; Fernandes y Oltramari, 2021).

Adicionalmente, en términos específicos, referidos a la discriminación en el ámbito escolar, Platero (2008), Granero y Manzano (2018) y Francisco et ál. (2018) indican que el acoso escolar homofóbico y transfóbico, junto con la victimización de estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), genera bajo nivel de logro académico, mayor tasa de deserción escolar y una disminución del sentido de pertenencia e integración a la institución educativa (Platero, 2008, p. 74; Granero y Manzano, 2018, p. 945; Francisco et ál., 2018, p. 96). Además, Pacheco y López (2019, p. 365) y Gutiérrez (2021) advierten que el currículo oculto -que en ocasiones reproduce en las instituciones educativas los estereotipos de género- menoscaba la gestión, la convivencia escolar y los logros académicos de los estudiantes, además de su identidad, autoconcepto y proyecto de vida, con efectos secundarios que pueden detonar el abandono escolar.

Es aquí donde surgen diferentes inquietudes en torno de la educación y su relación con la discriminación, en sus diferentes tipos: por condición económica, edad, apariencia física, lugar de procedencia, sexo, orientación sexual, color de piel, pertenencia étnica, condición de discapacidad y pensamiento político. Particularmente, en el sentido preventivo, las inquietudes se orientan a las formas de sensibilizar a los ciudadanos a través de la educación en términos generales (competencias generales y específicas en matemáticas, estadística, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales y lengua extranjera) y en términos específicos, en cuanto a desarrollar habilidades para hacer frente a la discriminación. En el caso de la discriminación por orientación sexual, Platero afirma que el no educar en la diversidad sexual es algo que por sí mismo transmite valores y conocimientos marcados de sexismo y homofobia (2008, p. 80). De igual forma, Francisco et ál. (2018, p. 93) recomiendan la educación incluyente, como una herramienta eficaz a implementar en las prácticas educativas con el propósito de transformar las relaciones de poder (Aguer, 2020) que se dan en el ámbito educativo.

De manera puntual, la pregunta de investigación del presente trabajo es cómo contribuye el avance en el nivel educativo formal a la percepción de la discriminación y a sensibilizar al respecto. El avance en el nivel educativo implica progresar a través de las diferentes etapas del sistema educativo formal de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, técnico, tecnológico, universitaria, especialización, maestría y doctorado (Ministerio de Educación Nacional, 2019). En tal caso, el objetivo general del trabajo es analizar las variables de mayor influencia en percepción de la discriminación y la correspondiente sensibilización acerca de la discriminación, en general, y de las "personas de los sectores LGBTI", en particular. Para hacer alusión a las personas que se autorreconocieron como lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o intersexuales, se usó la frase personas de los sectores LGBTI, dado que la política pública LGBTI en Bogotá usa esta terminología en su documentación, como señala la Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 2015, p. 8). El presente trabajo se ha encauzado a analizar el papel mediador del nivel educativo formal en general respecto de la percepción sobre la discriminación y no hacia los beneficios de la educación incluyente.

Para una aproximación a la respuesta a la pregunta de investigación, con fundamento en una investigación empírica, se emplearon los microdatos anonimizados de la Encuesta Multipropósito aplicada en 2017 (EM 2017) de la SDP y de la Encuesta Bienal de Culturas aplicada ese año (EBC 2017) por la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), secretarías que hacen parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.

Para alcanzar el objetivo propuesto, el presente escrito se inicia con una descripción de los antecedentes, en términos de las políticas públicas colombianas y literatura relacionada con la discriminación, y enseguida se hace una descripción de las mencionadas encuestas en sus aplicaciones de 2017. Posteriormente, en el apartado de método, se establecieron las poblaciones y las muestras, el procesamiento y el análisis de los datos, así como la metodología para llevarlo a cabo con las bases de datos anonimizadas, todo en relación con el objetivo de este trabajo y las características de diseño muestral. Para el estudio de los datos anonimizados de las encuestas EM 2017 y EBC 2017, se recurrió a la modelación estadística empleando los árboles de decisión de la minería de datos. Con base en los hallazgos producto de este procesamiento, al final se presentan la discusión sobre los resultados y las conclusiones.

Para la discusión se emplearon fuentes secundarias, principalmente resultados de investigación de diferentes autores.

Antecedentes

Si bien es importante la claridad punitiva para cuando se presenten actos de racismo o discriminación, es igual o más importante la prevención de tales actos. Baste como ilustración de esta precisión en lo punitivo la Ley 1482 de 2011 del Congreso de Colombia, conocida como la Ley antidiscriminación y racismo. Allí se expresa que quien

... arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales, mensuales vigentes. (Art. 3)

No obstante, apostando por un enfoque preventivo, es importante analizar desde diferentes perspectivas, entre ellas la modelación estadística, las opciones para tratar con la discriminación y reducir en lo posible su ocurrencia. Por tanto, es relevante en materia educativa y social abordar la contribución y avance en el ámbito educativo formal en lo que toca a la percepción de las actitudes que pueden representar discriminación o que eventualmente podrían morigerar y/o eliminar dicha actitud, que afecta tanto al victimario como a la víctima.

En las siguientes líneas se describe el origen de Encuesta Multipropósito y la Encuesta Bienal de Culturas, sus diseños muestrales y las preguntas examinadas. Las dos encuestas tienen grandes posibilidades de análisis, no obstante, en dirección al cumplimiento del objetivo, solo se abordan algunas. De todas formas, como se referirá en el apartado sobre los instrumentos, se invita a los investigadores a explorar estas bases de datos en otros campos disciplinares.

Encuesta Multipropósito y Encuesta Bienal de Culturas en sus aplicaciones de 2017

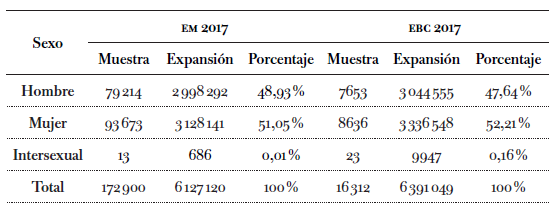

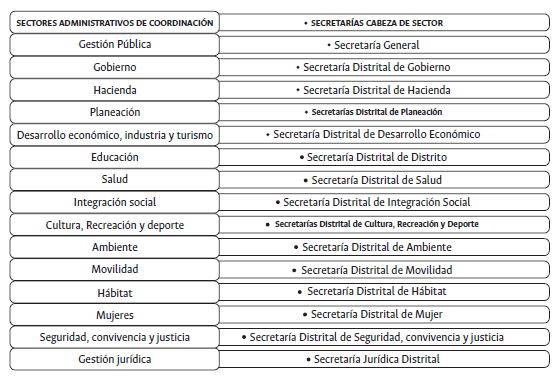

Mediante el Acuerdo 257 de 2006, "por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", se establece la organización sectorial administrativa de Bogotá como Distrito Capital de Colombia (Concejo de Bogotá, 2006). El sector central de la estructura general del Distrito Capital posee quince sectores administrativos de coordinación (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). La SDP y la SCRD son las secretarías cabeza de sector para planeación en el primer caso y cultura, recreación y deporte, en el segundo (tabla 1).

Tabla 1 Sectores administrativos de coordinación de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016).

En el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá se enumeran las funciones de todas las secretarías cabeza de sector y específica para la SDP debe "formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica" (2006, p. 45) y, además:

Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la Administración Distrital y que permita la promoción nacional e internacional del Distrito Capital. (p. 33)

Este entorno donde se desarrollan y aplican las dos encuestas permite recopilar información necesaria para la formulación y seguimiento de políticas públicas en las dos secretarías. Enseguida se describirán las dos encuestas, en las versiones del año 2017.

Encuesta Multipropósito 2017

La EM 2017 compiló 362 preguntas divididas en doce capítulos en un periodo de recolección de información del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2017 (SDP, 2017a, p. 48). El universo constó de los hogares particulares y la población civil no institucional residente en Bogotá, ocho zonas rurales de la ciudad de Bogotá y 37 cabeceras municipales del Departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es la capital y que hace parte de las 33 divisiones administrativas y políticas de Colombia. La población de cárceles, albergues infantiles, hogares geriátricos, conventos, seminarios, cuarteles, guarniciones o estaciones de policía no fue considerada en la conformación del universo. El diseño de la EM 2017 fue probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados (SDP, 2017a, pp. 43, 45, 47-50). La muestra estuvo compuesta por 221 809 personas de 76 994 hogares en Bogotá y 98 143 de 32 086 hogares en Cundinamarca, para un total de 319 952 personas de 109 111 hogares, lo que representa un universo de 8 052 740 personas que habitan en áreas urbanas no institucionales.

Para el presente estudio resultaron relevantes tres preguntas de la EM 2017. Para mayor precisión a continuación se transcriben literalmente: En la temática de composición del hogar y demografía, las preguntas 26 y 27 fueron aplicadas solo a personas de 18 años o más, respectivamente: "¿cuál es la orientación sexual de...? con opciones de respuesta: heterosexual, homosexual, y bisexual" y "¿con qué género se identifica ...?, con opciones de respuesta: femenino, masculino y transgénero" (SDP, 2018, p. 13; 2017). En la temática de educación se encontró la pregunta número 38:

¿Durante el presente año, [...] ha visto que alguna persona haya sido discriminado (a), molestado (a), o que le hayan hecho sentir mal por alguno de los siguientes motivos: a) por raza u origen étnico; b) por ser hombre o mujer; c) por la orientación sexual; d) por las creencias religiosas; e) por el tamaño, peso o apariencia física; f) por identificarse con un grupo como emos, skinhead, etc.; g) por el origen campesino; y h) por la condición económica. (SDP, 2018, p. 38)

Para esclarecer la terminología empleada en las dos encuestas, manifiesta en el diseño de las preguntas y de sus opciones de respuesta (reactivos), a continuación se resumen las categorías empleadas en la política pública colombiana relacionada. Es de anotar que no está dentro del alcance de este artículo debatir tales categorías. 1) sexo: hombre y mujer; 2) género: masculino y femenino; 3) identidad de género: personas autorreconocidas como transgeneristas o que se ubican en una escala entre lo masculino y lo femenino, lo que incluye a trans, travestis, transformistas y transexuales; y 4) orientación sexual: homosexual (lesbiana y gay), heterosexual y bisexual (Secretaría Técnica Dirección de Diversidad Sexual, 2015, pp. 23-26, 51-52).

Encuesta Bienal de Culturas 2017

Este instrumento examina la influencia de los factores culturales en las dinámicas de Bogotá (Dirección de Cultura Ciudadana, 2018a, p. 2). La información para la EBC 2017 fue acopiada en la zona urbana residencial estratificada de Bogotá, para el periodo agosto a diciembre de 2017. La población objetivo tenía 13 años o más y fue entrevistada directamente con una encuesta semiestructurada. El diseño muestral era similar a la EM 2017: muestreo probabilístico, estratificado multietápico. Para esta encuesta la muestra fue de 16 312 personas con una confiabilidad del 95 %, se obtuvo una expansión a 6 391 049 personas mayores de 13 años de áreas urbanas en la ciudad, acorde con el diseño muestral (Dirección de Cultura Ciudadana, 2018, p. 2; Subdirección del Observatorio de Cultura Ciudadana, 2018).

Esta encuesta incluyó el siguiente texto como pregunta 64, ítem i: "Dígame por favor su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: las personas gais, lesbianas, bisexuales y transgénero son un peligro para la sociedad" (Dirección de Cultura Ciudadana, 2018, p. 9; Subdirección del Observatorio de Cultura Ciudadana, 2018).

La EM 2017 y la EBC 2017 en combinación permiten acercarse al objetivo de este trabajo. Para llevar a cabo el procesamiento de las bases de datos provenientes de las encuestas se consideraron las dos muestras completas y las restricciones que les imponían la adaptación de las preguntas según las edades de los encuestados. En el siguiente apartado se describen las muestras, los instrumentos y la metodología de esta investigación.

Método

Con el objetivo de analizar las variables más influyentes en la sensibilidad de la percepción sobre discriminación en la ciudad de Bogotá, particularmente centradas en el nivel educativo formal, a continuación se describen la población y la muestra. Inicialmente, la muestra empleada para el procesamiento de la EM 2017 contó con 221 809 personas de 76 994 hogares en Bogotá y 98 143 personas de 32 086 hogares en Cundinamarca, para un total de 319 952 personas de 109 111 hogares (SDP, 2017a, pp. 39-41). Solo a personas mayores de 18 años se les aplicaron las preguntas sobre género y orientación sexual, lo que se traduce en que la muestra para esta investigación fue de 172 900 personas, con una expansión de 6 127 120 personas. En caso de que todas las personas de la muestra contestaran la pregunta en estudio, la mencionada expansión era la base máxima en el cálculo proporciones o promedios.

En el caso de la EBC 2017, la muestra fue de 16 312 personas, con una expansión a 6 391 049 personas mayores de 13 años ubicadas en áreas urbanas de Bogotá (Dirección de Cultura Ciudadana, 2018, p. 2). Para esta encuesta, las preguntas sobre sexo y orientación sexual fueron dejadas para ser contestadas, de forma discrecional, por el encuestado.

La tabla 2 resume la distribución en las muestras y la estimación de las distribuciones por sexo para la EM 2017 y la EBC 2017. Para las dos encuestas, el porcentaje de mujeres que las componen es mayor que el de hombres.

Instrumentos, procesamiento y análisis de datos

Las Encuestas Multipropósito y la Encuesta Bienal de Culturas en sus aplicaciones de 2017 fueron los instrumentos de captura de información. Los microdatos anonimizados de la EM 2017 se encuentran disponibles para quien esté interesado en el Archivo Nacional de Datos (ANDA/DANE, s.f.)1. Para el procesamiento y análisis de datos, teniendo disponibles las bases de datos de la EM 2017 y la EBC 2017, en un primer paso se analizaron descriptivamente todas las preguntas de las dos encuestas; en segundo paso, se procesaron las preguntas que tenían relación con la discriminación y con la educación, para cada encuesta por separado, con el fin de tener un panorama general de la percepción de la discriminación de los ciudadanos en Bogotá; como tercer paso, se usó la modelación estadística, con el ánimo de poner a dialogar los resultados obtenidos separadamente, para lo cual se empleó un árbol de decisión con base en la pregunta número 64, ítem i de la EBC 2017.

La teoría de los árboles de decisión de tipo C&R se implementó como en Tan et ál. (2006, pp. 150-168) y para la ejecución del algoritmo correspondiente se usó el software SPSS 22. Se eligió esta técnica puesto que los árboles de decisión permiten determinar las variables independientes más influyentes sobre la variable de interés, que en este caso se relacionó con la percepción de que las "personas de los sectores LGBTI sean un riesgo para la sociedad". Como ventaja adicional de este tipo de modelación estadística, el árbol segmentó la población en grupos con características homogéneas y similares percepciones del nivel de riesgo que las personas de los sectores LGBTI puedan representar para la sociedad. El cuarto paso de la metodología consistió en emplear fuentes secundarias para enfrentar, contrastar, refutar o afirmar los hallazgos. Con la metodología de investigación descrita se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación.

Resultados

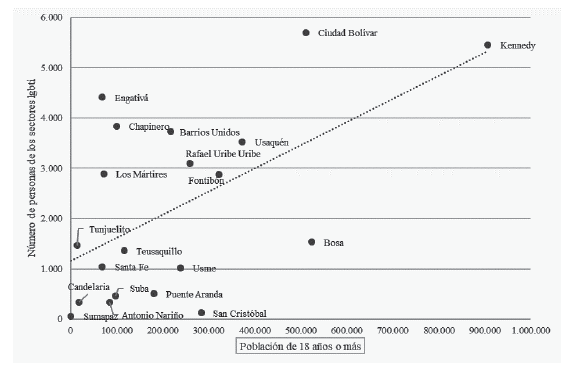

En referencia a las generalidades encontradas en la EM 2017, cabe anotar que el 51,1 % de los encuestados eran mujeres y el 48,9 % hombres; el 48,8 % de las personas heterosexuales eran hombres y el 51,2 % eran mujeres. En la Figura 1 los puntos representan las 20 localidades administrativas de Bogotá, el eje horizontal representa el número estimado de personas adultas por localidad y el eje vertical el número estimado de personas de los sectores LGBTI. Si se asume una distribución uniforme de estas personas en todas las localidades de la ciudad, se espera una asociación positiva entre las dos variables, es decir, a mayor población adulta deberían haber mayor número de personas LGBTI. La recta que divide la figura 1 muestra la tendencia media del número de personas de los sectores LGBTI con base en la población adulta por localidad.

Las localidades ubicadas sobre la línea de tendencia media son lugar de residencia de un número grande de personas de los sectores LGBTI, en relación con el número de personas adultas en estas localidades. Una posible explicación para esta distribución es que estas personas han buscado intencionalmente localidades como Ciudad Bolívar, Engativá, Chapinero o Barrios Unidos, por sus características favorables a los sectores LGBTI. Por otro lado, las localidades que se ubican en la tendencia media son residencia de un número pequeño de personas LGBTI; entre ellas, se pueden mencionar: Bosa, San Cristóbal, Sumapaz y Antonio Nariño.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Diagrama de dispersión por localidad: población adulta vs. número estimado de personas LGBTI

La discriminación en la em 2017

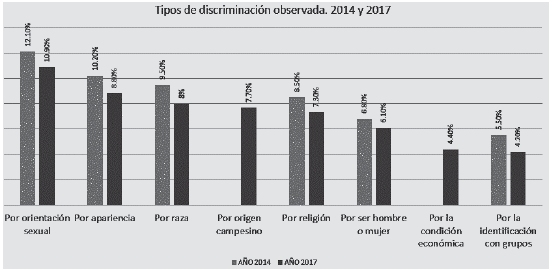

En la EM 2017, se encontró que el 10,9 % de los bogotanos afirmaron haber presenciado que una "persona fue discriminada, molestada o que la hubieran hecho sentir mal" por su orientación sexual. Cuando en la EM 2014 se indagó a las personas acerca de haber visto discriminación por raza, el 9,5 % de heterosexuales contestaron que sí. Este hallazgo muestra que, de todas las formas de discriminación, la debida a la orientación sexual es la más notoria para las personas heterosexuales. Para las personas de los sectores LGBTI también ocurre lo mismo, solo que era previsible que lo notaran, pues es el grupo afectado.

De la figura 2 se resalta que entre 2014 y 2017 todos los tipos de discriminación disminuyeron y la discriminación más frecuentemente observada, en los dos periodos considerados, es la debida a la orientación sexual. En concordancia con este resultado y siguiendo la estrategia metodológica, unas líneas más adelante se profundiza en la discriminación percibida en relación con las personas LGBTI, más que con los otros tipos de discriminación.

Por otro lado, cuando se considera la percepción que tienen las personas de los sectores LGBTI, la discriminación más frecuentemente observada es la debida a la orientación sexual (35,1 %). En su orden, le siguen las debidas a apariencia física (16,5 %), sexo (15,4 %), raza (14 %), origen campesino (13,4 %), creencias religiosas (13 %), identificación con algún grupo (8,4 %) y condición económica (8,3 %). Es importante resaltar que todas las formas de discriminación ocurren aproximadamente en proporciones de entre el doble y el triple en las personas de los sectores LGBTI. Equivalentemente, es entre dos y tres veces más probable que una de ellas haya sido testigo de cualquier tipo de discriminación que una persona heterosexual.

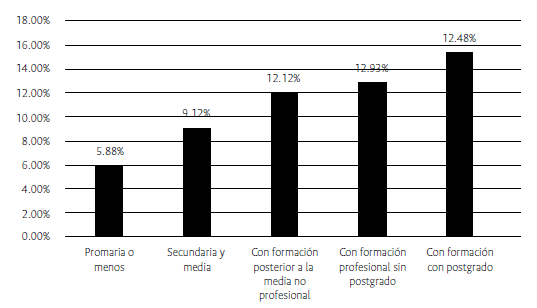

La discriminación percibida y que se dirige hacia las personas de los sectores LGBTI está asociada al nivel educativo del observador. En la figura 3 se puede ver que tan solo 5,88 % de las personas que tienen un nivel educativo de primaria o menos afirmaron haber visto este tipo de discriminación. También la Figura 3 muestra que las personas con mayores niveles educativos notan en mayor porcentaje la discriminación asociada a la orientación sexual. Esto no quiere decir que un mayor nivel educativo exponga a los ciudadanos a un entorno más hostil a las personas de los sectores LGBTI; por el contrario, la educación produce un cambio social o cultural que sensibiliza y permite entender cómo ciertas conductas se asocian a los tipos de discriminación, conductas que pasan desapercibidas o que posiblemente son entendidas como broma o como muestra de poder en los grupos de población menos educados.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Porcentaje de personas que han visto que alguna persona ha sido discriminada, molestada o la han hecho sentir mal por su orientación sexual LGBTI, según nivel educativo

La anterior afirmación se sostiene con una prueba de independencia Ji cuadrado sobre las variables asociadas con el máximo nivel educativo de personas de 35 años o más que no se encontraban estudiando y con la variable discriminación debida a la orientación sexual observada. El estadístico de prueba Ji cuadrado calculado es de 44 961,5 con 14 grados de libertad y valor de 0,0000, lo que permite concluir que existe diferencia significativa en el porcentaje de personas que han visto que alguna persona haya sido "discriminada, molestada, o que le hayan hecho sentir mal por su orientación sexual (por ser LGBTI)" según el nivel educativo.

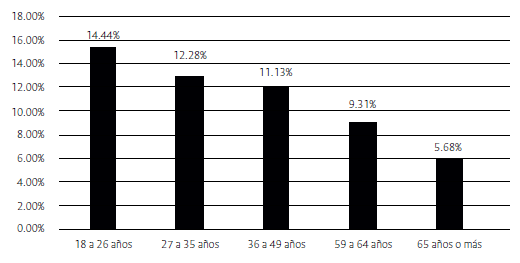

Adicionalmente, al observar cómo se comporta la variable definida como discriminación debida a la orientación sexual con relación a los diferentes grupos de edad, se encontró que el 14,44 % de las personas de 18 a 26 años afirma que ha visto algún tipo de discriminación asociada con la orientación sexual (figura 4). Estos resultados pueden estar vinculados a que las personas de mayor edad en Bogotá tienen menor nivel educativo.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Discriminación por orientación sexual observada según grupo de edad

Al efectuar una prueba estadística de independencia entre la variable de discriminación debida a la orientación sexual observada y el grupo etario, se obtuvo un estadístico de prueba de 38 031,4 con 4 grados de libertad y valor p de 0,0000. De modo que sí existe diferencia significativa en el porcentaje de personas que han visto que alguna persona ha sido discriminada, molestada o que la han hecho sentir mal por su orientación sexual LGBTI, según grupo de edad. Para más precisión, las personas más jóvenes perciben en mayor proporción la discriminación debida a la orientación sexual, como lo muestra la Figura 4.

La discriminación en la ebc 2017

Por lo que se refiere a la EBC 2017, se estima que un millón de personas (16 %), una de cada 6, se sintió discriminada en los últimos dos años. Para este 16 %, las principales causas de discriminación fueron: la condición económica (22,1 % ≈ 227 046 personas), la edad (16,7 % ≈ 171 492 personas), situaciones relacionadas con el trabajo (2 %) y asuntos religiosos (1 %). Para cotejar el resultado de la EM 2017 sobre la existencia de diferencia significativa en el porcentaje de personas que han notado que alguna persona fue discriminada, molestada, o que la han hecho sentir mal por su orientación sexual LGBTI, según el nivel educativo, se crearon dos variables:

Edad, con las categorías: mayor, para referirse a las personas de 50 años o más, y menor, para las personas de menos de 50 años.

Nivel educativo, con categorías: bajo, para describir secundaria completa, incompleta o menor; y medio o alto, para vincular cualquier tipo de formación académica postsecundaria.

Con la base proveniente de la EBC 2017, se procesaron estas nuevas variables junto con el estrato socioeconómico y el sexo, para jerarquizar la importancia de estas cuatro variables al momento de decidir "si una persona de los sectores es un peligro o no para la sociedad" (estar completamente de acuerdo o de acuerdo con la pregunta 64, ítem i de la EBC 2017). En Colombia, los estratos socioeconómicos de las viviendas son seis, donde 1 es bajo-bajo, 2 es bajo, 3 es medio-bajo, 4 es medio, 5 es alto y 6 es alto-alto (SDP, 2014, p. 7).

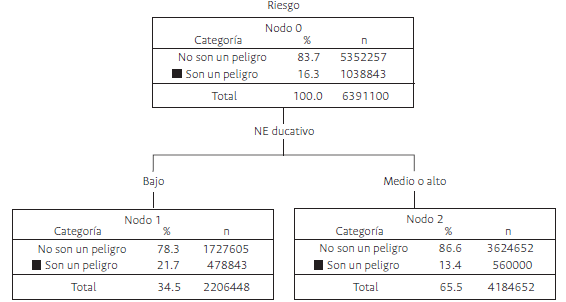

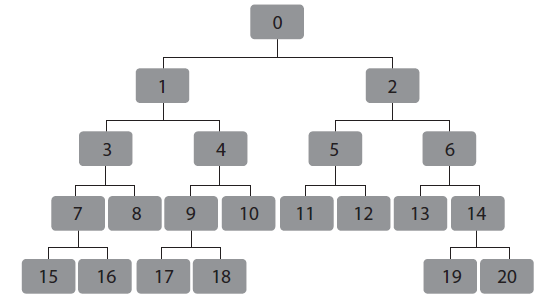

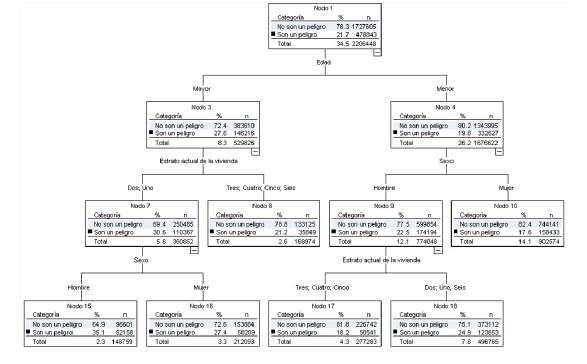

La figura 5 muestra el mapa del árbol de decisión de veinte nodos, construido con el método de crecimiento C&R haciendo uso del índice de Gini en la elección de las variables más influyentes en la percepción de los ciudadanos acerca de si las personas de los sectores LGBTI son un peligro o no para la sociedad.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Segmentación de la población de acuerdo con su opinión sobre el posible peligro que representan las personas LGBTI para la sociedad

Este árbol muestra la segmentación de la población de acuerdo con la opinión o respuesta al posible peligro que representan las personas de los sectores LGBTI para la sociedad. En el nodo raíz o nodo 0 del árbol se observa que, de manera general, el 16,3 % de los encuestados creen que las personas de los sectores LGBTI son un riesgo para la sociedad. En otras palabras, una de cada seis personas en Bogotá percibía riesgo para la sociedad en estas personas. La figura 6 registra el nodo 1 del árbol en el que se encontraron las personas con nivel educativo bajo y en ellas la percepción negativa fue evidente en más de una de cada cinco personas. Por el contrario, en el nodo 2, que corresponde a personas con un nivel educativo medio o alto, la percepción de peligro se redujo al 13,4 %.

En la figura 7, continuando por el nodo 1, que corresponde a las personas con nivel educativo más bajo, las variables que mejor logran explicar la percepción de riesgo acerca de las personas LGBTI son: edad, estrato de la vivienda y sexo. Estas últimas variables son recurrentes y aparecen después de los nodos 7 y 8. El nodo 7 se ramifica en dos segmentos de población que presentan mayor percepción de riesgo sentida ante las personas de los sectores LGBTI: de nivel educativo bajo, mayores de 50 años, que habitan en viviendas de estratos socioeconómicos 1 y 2, hombres (nodo 15, con una percepción de riesgo del 35,1 %) y mujeres (nodo 16, con una percepción de riesgo del 27,4 %). Este panorama de rechazo también se encuentra en el nodo 18: personas de nivel educativo bajo, de 50 años o menos, hombres que habitan en viviendas de estratos 1, 2 y 6 (24,9 %). Aquí vale la pena resaltar que tener un nivel educativo bajo, ser mayor de 50 años, vivir en un estrato socioeconómico 1 o 2 y ser hombre incrementa la probabilidad, a más del doble, de percibir a las personas de los sectores LGBTI como un riesgo para la sociedad.

Fuente: elaboración propia.

Figura 7 Ramificación del árbol de decisión por el camino de las personas de menor nivel educativo en la ciudad

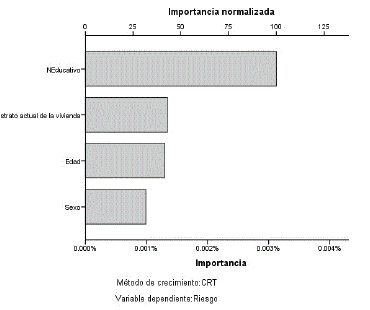

En la ruta del nodo 2, se encuentra el nodo 20, correspondiente a las personas con nivel educativo medio o alto, es decir, aquellas que cuentan con cualquier tipo de formación posterior a la secundaria. Este nodo define el segmento de la población que menor riesgo percibe en las personas LGBTI (8,5 %), o sea, menos de una de cada diez personas de este segmento cree que las personas LGBTI son un riesgo para la sociedad, lo que corresponde a aproximadamente a la mitad de lo que sucede en la ciudad en general. Como se aprecia en la figura 8, las variables que más pesan, en orden de importancia, para decidir si una persona LGBTI es un peligro o no para la sociedad son: nivel educativo, estrato, edad y sexo.

Fuente: elaboración propia.

Figura 8 Variables de importancia en la opinión acerca de si las personas LGBTI son un peligro para la sociedad

Es consistente entonces el resultado de la EM 2017 con lo que muestra la EBC 2017 respecto de la influencia del avance en el nivel educativo formal sobre la percepción que se tiene de los sectores LGBTI.

Discusión de resultados y conclusiones

La discriminación más frecuentemente observada en Bogotá es debida a la orientación sexual, por encima de raza, etnia, condición económica o pertenencia a grupos o colectivos. Para la pregunta de la EBC 2017, acerca de si se está de acuerdo con que "las personas de los sectores LGBTI son un peligro para la sociedad", se encontró que, en orden descendente de importancia, las variables son: nivel educativo, estrato socioeconómico de la vivienda, edad y sexo. En otras palabras, la probabilidad de percibir a las personas LGBTI como un riesgo para la sociedad prácticamente se duplica a más del doble cuando se tiene un nivel educativo bajo y más de 50 años, se habita en un estrato socioeconómico 1 o 2 y se es hombre. En contraste, las mujeres más jóvenes y con mejores niveles educativos tienen menor probabilidad de percibir a las personas LGBTI como un peligro para la sociedad.

Este resultado es consistente con el estudio de Platero en el que se encontró que las mujeres tienen una actitud más receptiva a la diferencia y presentan menos actitudes homófobas (2008, p. 75). Respecto al papel preponderante de la educación en la percepción de riesgo que las personas de los sectores LGBTI representan para la sociedad, se resalta que, en varios estudios que gravitan en torno a sistemas escolares y sociedades más abiertos a la diferencia, la educación resulta siempre un factor clave contra la discriminación. Esta educación no solo circunscribe a los estudiantes, sino también al profesorado (Del Castillo y Corral, 2011, p. 497; Toomey y McGeorge, 2018, p. 163; Francisco et ál., 2018, pp. 94-95) pues se enfoca en la diversidad, mitiga el acoso escolar homofóbico (Platero, 2008, p. 80; Fernandes y Oltramari, 2021) y engloba a todas las partes interesadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para potenciar la educación como herramienta para afrontar la discriminación debe incorporarse la mejora de la empatía, autoeficacia y antiintimidación, así como debates individuales o grupales con asistencia de personal entrenado de los centros educativos (Granero y Manzano, 2018, pp. 947, 949; Fernandes y Oltramari, 2021).

En ese mismo sentido, Pacheco y López concluyeron que el enfoque de género y la coeducación también tienen que estar presentes en la actualización pedagógica de los profesores, para prevenir la violencia escolar, sin abordarla desde una perspectiva reduccionista (2019, p. 375). No obstante, todos los estudios (Del Castillo y Corral, 2011; Platero, 2008; Granero y Manzano, 2018; Francisco et ál., 2018, p. 94) centran su análisis en la educación incluyente, de cara a la diversidad y la protección de derechos y libertades asociados, mientras que el nivel educativo tratado en el presente trabajo es de tipo general: a mayor avance en el nivel de formación y retención en el sistema educativo formal (preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria, educación media y educación superior) mayor sensibilidad habrá a las actitudes que resultan discriminatorias por orientación sexual.

Davies afirma que las personas educadas saben cómo modificar su comportamiento y que la educación está correlacionada con la forma como se viven las vidas individual y colectivamente (2001, pp. 1-2). En ese orden de ideas, pueden lograrse cambios importantes tanto en la percepción como en las actitudes, que proporcionen espacios libres de discriminación y zonas seguras para las personas de los sectores LGBTI, mediante el impulso al acceso, la continuación de los estudios y la permanencia en el sistema educativo formal, para elevar los niveles educativos.

Más aún, de las cuatro variables más influyentes, el nivel educativo es la que puede ser modificada a través de políticas públicas y de decisiones informadas. Con el progreso en el nivel educativo formal basado en procesos estratégicos de política educativa y de política para la diversidad sexual pueden lograrse importantes avances en el fortalecimiento de la paz y la democracia y en los cambios culturales, de modo que se propicien evoluciones sociales reales en la forma en que los ciudadanos se relacionan, ejercen y respetan los derechos humanos (Gutiérrez, 2021).

Fomentar el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal hasta la graduación oportuna, con un enfoque preventivo de la deserción estudiantil, incide en la disminución de la proporción de la discriminación por orientación sexual, de todas las situaciones posibles, al mismo tiempo que pueden disminuir los porcentajes de personas que perciben a las personas LGBTI como un riesgo para la sociedad (SDP, 2015, pp. 138, 143, 146).

Con base en la discusión de resultados, se proponen las siguientes conclusiones en torno a la discriminación, entendida como las conductas o actitudes orientadas a apartar o desconocer a una persona o a una colectividad. La exploración de la relación entre el nivel educativo formal y su relación con la percepción sobre las actitudes discriminatorias a través de la Encuesta Multipropósito y la Encuesta Bienal de Culturas, aplicadas en 2017 a los residentes en Bogotá, mostró que el tipo de discriminación que con más frecuencia se observa es la que tiene que ver con la orientación sexual, más que las vinculadas con raza o etnia, sexo, creencias religiosas, características o apariencia física, simpatizar con algún grupo, ser campesino o condición económica.

Considerando sendas pruebas de independencia Ji cuadrado, se concluyó que existe diferencia significativa en el porcentaje de personas que han notado cuando una persona ha sido discriminada, molestada o la hayan hecho sentirse mal por su orientación sexual según el nivel educativo formal y según grupo etario. Más aún, empleando una pregunta específica de la EBC 2017 y mediante un árbol de decisión, se encontró que las variables que más pesan, en orden de importancia, para decidir si una persona de los sectores LGBTI es un peligro o no para la sociedad son: nivel educativo, estrato socioeconómico de la vivienda, edad y sexo del observador. Con lo cual las mujeres más jóvenes y educadas se mostraron más abiertas a la diferencia en materia de orientación sexual.

El nivel educativo formal, como la variable más influyente en la percepción de riesgo ante personas con orientación sexual LGBTI, es modificable a través de política pública y acciones específicas. Si bien la educación en derechos humanos y respeto de las diferencias es de vital importancia, el avance en los diferentes niveles del sistema educativo formal también lo es. El progreso en el nivel educativo formal beneficia a la persona que estudia y a su entorno, lo cual se puede registrar en la evaluación de la implementación de la política pública LGBTI, porque mejora indicadores de derechos relacionados con los principios de no discriminación y de representaciones sociales.

Erradicar la homofobia y la transfobia salva vidas. El acoso contra la población LGBTI pone a aquellas personas que se identifican como LGBTI en una situación de grave peligro de sufrir daños físicos y psicológicos. Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. (Amnistía Internacional, 2019b)

Una apuesta importante para propiciar cambios culturales en el ejercicio y respeto de los derechos humanos está en el acceso, permanencia y graduación oportuna en todos los niveles del sistema educativo colombiano.