Introducción

La tuberculosis ha acompañado al ser humano por más de 5000 años, como se evidencia en restos óseos de esa antigüedad (Moorman, s.f.) y escritos que la describen en la Grecia de Hipócrates, donde este le dio el nombre de Tisis por la consunción que producía en las personas; así mismo, por su alta incidencia y letalidad, sugería a sus discípulos evitar la atención a tuberculosos, dada la pobre respuesta al tratamiento y la alta probabilidad de contagio. En 1650, la tuberculosis ocupaba el tercer lugar entre las causas de muerte (Cardoso y Portales, 2007). Por la palidez cutánea que causa se la denominó "peste blanca", por la semejanza de su comportamiento con la peste negra, que devastó a Europa en el siglo XIV (Benedictow, OJ. 2011).

Colombia de la época de la Colonia, durante el virreinato de la Nueva Granada y la posindependencia no existía una estructura estatal para el sector de la Higiene, lo cual es confirmado por Pablo Medina, quien se refiere a la Constitución de 1863, en los siguientes términos:

Organizada la nación como entidad federal, los Estados componentes adoptaron algunas disposiciones sanitarias, pero no crearon oficinas de sanidad, ni nombraron autoridades que hicieran cumplir esas disposiciones. [Excepción de medidas circunstanciales frente a epidemias, cuando creaban] ... juntas de sanidad, generalmente compuestas por personas de buena voluntad, pero ignorantes en asuntos de higiene. (Medina, 1932,P.3 )

La Constitución de 1886 crea la República de Colombia, y con ella el proceso de estatización de la Higiene Pública, que se formaliza con la Ley 30 de 1886, que crea la Junta Central de Higiene; según lo dispuesto en el artículo 44 de la nueva Constitución, "Las autoridades inspeccionaran las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas".

En el periodo estudiado, 1938-1946, en todo el territorio colombiano, no solo en Barranquilla, la tuberculosis se asociaba con la pobreza y la higiene privada de quienes padecían la enfermedad, sin embargo, la susceptibilidad de padecerla se consideraba universal, aunque ocurría con una incidencia menor en quienes disponían de mayores ingresos económicos y mejores condiciones de higiene privada y pública. Para la época estudiada, el Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social tenía adscrita la función de velar por la Higiene en el territorio nacional.

En esta misma línea, lo mismo que sucedió en Inglaterra durante la Revolución Industrial pasó en la Colombia de la primera mitad del siglo XX, donde, paradójicamente, la tuberculosis era mayor en aquellas urbes más urbanizadas y que disponían de mayores fuentes de trabajo fabriles y comerciales, condiciones semejantes para el caso de Barranquilla, ciudad que llegó a ser el puerto marítimo y fluvial más importante del país durante el periodo estudiado; al mismo tiempo, como consecuencia de ello, tuvo un crecimiento poblacional que demandó la creación de muchos barrios nuevos, planificados y no planificados, la gran mayoría de estos últimos con malas condiciones de Higiene Pública.

La prensa escrita, en su doble rol: divulgadora de las noticias y crítica de los hechos sociales, especialmente en lo político, durante el periodo en estudio jugaba, igual que hoy, un papel importante para la construcción del imaginario social, pudiendo llevara hacer pensar a la población general, para el caso de la Tuberculosis, que esta enfermedad era un problema exclusivamente relacionado con una pobre higiene privada, propia de personas de escasos recursos económicos y bajos niveles de educación.

El comportamiento de la enfermedad, tanto en Colombia en general como en Barranquilla en particular, era invisibilizado en los grupos sociales pertenecientes a las elites y/o por quienes ostentaban un poder económico que les permitía un reconocimiento social distinto al de los pobres, bien sea por sus cargos laborales y/o por sus bienes o por tradición de las clases sociales derivadas del pensamiento aristocrático de origen español, que aún hoy persiste en ciudades colombianas, donde la caridad como valor propio de quienes ostentaban grandes recursos económicos, cargos de poder en lo público y/o los medios de producción privada, era no solo un comportamiento tradicional en el ámbito de una sociedad de tradición católica, en la que aún se preservaba la figura de la indulgencia, sino también de la búsqueda de un reconocimiento social.

La tuberculosis en Barranquilla, desde la segunda década del Siglo XX, conforme a los registros de mortalidad de los libros de defunciones de sus cementerios, Universal y Municipal, y el Boletín Municipal de Estadísticas, se presenta como una de las enfermedades infectocontagiosas de mayor incidencia, prevalencia y letalidad, siendo la prensa, durante el periodo en estudio, un referente sobre la percepción, no necesariamente objetiva, que construía la comunidad sobre esta enfermedad.

Entre los medios que divulgaban información sobre la tuberculosis destacaba el diario "La Prensa", de amplia circulación en el periodo estudiado, la cual se refería con frecuencia a la población afectada por tuberculosis como un problema de higiene pública y privada, e incidía en la construcción en el imaginario de la comunidad, entre otros referentes, en la causa, medios de contagio, tratamiento y letalidad, situación que, de acuerdo con revisión hecha en trabajos de grado durante 2016, del Programa de Historia de la Universidad del Atlántico (Colombia), google académico y la revista "Memoria", medio digital de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), no ha sido estudiada de manera específica, en cuanto a la influencia de este medio de comunicación en la actitud que asumía la población frente a la enfermedad y los afectados por la misma.

Los primeros estudios sobre la tuberculosis relacionan su incidencia con el aumento del tamaño poblacional y de las actividades laborales de alto gasto energético, por el oficio o por el número de horas trabajadas, lo que era usual en las ciudades que iniciaban su desarrollo fabril, como fue el caso de Barranquilla en el periodo 1920 - 1940.

Es importante subrayar que la percepción se asume como una construcción virtual sobre el valor dado a determinadas situaciones o circunstancias cuya comprensión se da en el imaginario que construyen las personas a nivel individual y colectivo frente a determinados fenómenos de su interés. Es así que el objetivo de la investigación que dio origen a este artículo científico está orientado a comprender la percepción que tiene la comunidad de Barranquilla sobre la tuberculosis y el paciente que la padece a partir del análisis de información registrada en el diario "La Prensa", periódico de amplia difusión durante el periodo 1936-1948.

Metodología

Tipo y diseño de investigación

Este trabajo de investigación se enmarca en el análisis documental, el cual, desde la propuesta de Dulzaides y Molina (2004), implica un procesamiento analítico - sintético que permite una extracción, que se propone como un reflejo objetivo de la fuente original, permitiendo comprender los mensajes subyacentes del texto en revisión. En esta misma línea y retomando lo propuesto por Valles (1999), la interpretación de estos documentos literarios -de los cuales hacen parte las notas de prensa- supone un intento de comprender el contexto y las condiciones -materiales y sociales- de su producción e intención. Bajo estos presupuestos, los resultados que aquí se presentan implementan el análisis de contenido, retomando en este punto lo propuesto por Berelson (1952), P173 por tanto, estamos ante una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa frente al estudio del contenido manifiesto de la comunicación; así, se considera el análisis de contenido como una forma particular de análisis de documentos; esta técnica no pretende analizar el estilo del texto, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras lo que se pretende categorizar (López, 2002) Pag.173 En esta misma línea se define como una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta.

Textos analizados

El diario "La Prensa" de la ciudad de Barranquilla (Colombia), para época en estudio era el referente informativo para la mayoría de la población, brindado información relevante para la sociedad sobre tópicos variados, entre los cuales sobresalían los políticos y de salud. En relación con la presencia, afectaciones y gestión gubernamental sobre la tuberculosis, divulgó ampliamente información periodística, que comprendía comentarios, desde la perspectiva del periodista, así como entrevistas con algunos actores del proceso salud-enfermedad en relación con la tuberculosis, especialmente en el periodo comprendido de 1938, cuando por primera vez, por Ley 96 de dicho año se crea en Colombia un ministerio que comprende Trabajo, Higiene y Previsión Social, el cual subsistió hasta el 23 de abril de 1947, cuando formalmente se independiza el sector salud del sector del trabajo, creándose el Ministerio de Higiene, referentes que se toman para el periodo en estudio, sin embargo, es importante anotar que desde el 11 de diciembre de 1946 se habían asignado las funciones propias de ministro de Higiene al Dr. Jorge Bejarano Martínez por el entonces presidente, Dr Mariano Ospina Pérez.

Procedimiento

Conforme al enfoque metodológico, sustentado en el análisis documental, considerando de interés esencial para el estudio, sin dejar de lado las características propias (proceso cíclico) de la investigación cualitativa, en primera instancia se realizó la recopilación de las noticias publicadas en el diario "La Prensa" en torno a la "Tuberculosis" en el periodo de 1938-1946, luego se procedió a la organización de la información recopilada y el posterior análisis de contenidos de la misma, con base en lo dispuesto en la mecánica propia de la aplicación del software MXQDA.

Resultados

Análisis de contenido

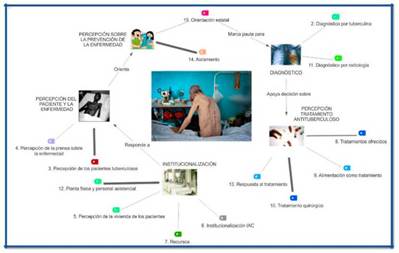

A continuación se detalla la red del proceso de análisis de contenido desarrollado con el software MXQDA, en la que se puede observar las categorías y subcategorías emergentes (ver imagen 1).

A partir del análisis de datos de la información recolectada en la prensa en torno a la tuberculosis en el periodo comprendido entre 1938 (creación del Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención Social) y 1946 (creación del Ministerio de Higiene) se resaltan las siguientes categorías emergentes:

Percepción de la enfermedad y del paciente

Esta categoría de análisis hace referencia a la percepción que se tiene desde la prensa como medio de comunicación en torno a los aspectos que caracterizan a la tuberculosis, su desarrollo y a las condiciones sociales del paciente con tuberculosis, destacándose la alta incidencia, prevalencia y letalidad, razón por la cual se le denominó "peste blanca" para compararla, en cuanto su magnitud, con la llamada "peste negra", que sembró muerte y destrucción en Europa durante el siglo XIV.

En lo que respecta a la percepción de la prensa sobre la enfermedad se encontró que esta identificaba que en Colombia había poblaciones más afectadas que otras [...] Sobretodo hay sectores del país en donde la terrible enfermedad, hace numerosas víctimas [...] ("La Prensa", 2 de diciembre de 1939), predominaba el calificativo de "terrible" para mostrar lo grave de su presencia; así mismo, se le relacionaba como castigo, al darle la connotación de un "flagelo" que azotaba duramente a la población, estas aseveraciones las podemos ver claramente en la siguiente cita textual: [...] la campaña nobilísima que un grupo esclarecido de damas ha iniciado contra uno de los más terribles y dolorosos flagelos de la sociedad [...] ("La Prensa", 11 de junio de 1938).

Por su parte, frente a la percepción de los pacientes tuberculosos, se destaca la asunción de la pobreza y lástima a la que debían hacerse merecedores los pacientes; para lo cual describían para ellos un panorama sombrío, que resaltaba la prensa para quienes padecían la enfermedad. Lo anteriormente expuesto es explícito en la siguiente frase: [...] Solo le quedaba esperar a que el lento avance del mal lo condujera a la tumba [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938). En esta misma línea se señala que la campaña contra la tuberculosis es [...] en beneficio de las desdichadas víctimas de la peste blanca [...] ("La Prensa", 21de diciembre de 939), con el objetivo de [...] aliviar del dolor y de la amargura de vivir a muchos infelices y a prevenir de tan espantoso azote a muchos otros, condenados por herencia o por predisposición de contagio al gran sufrimiento [...] ("La Prensa", 2 de diciembre de 1939).

Bajo estos presupuestos, los pacientes con tuberculosis eran calificados, dado el comportamiento de la enfermedad, como "Guiñapos humanos" e "infelices", por lo que, cuando se produjeron algunos resultados positivos con los primeros tratamientos quirúrgicos, "La Prensa" tituló : Guiñapos humanos convertidos en seres sanos y útiles a la sociedad ("La Prensa", 30 de mayo dev1938), y se describió en la noticia que [...] de un guiñapo humano, sentenciado a muerte más o menos demorada, más o menos angustioso, a ser objeto de terror mientras viviera, se logró hacer de nuevo un ser normal y útil[...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938), y al destacar y motivar a la población para dar apoyo a quienes padecían la enfermedad, se decía que [...] es un pequeño esfuerzo que debemos hacer por la salud de los infelices que en su desgracia no tienen siquiera el alimento[.. .]("La Prensa", 31 de octubre de 1940).

Percepción de la prevención de la enfermedad

En esta categoría de análisis encontramos dos subcategorías. Por un lado, se encuentra la orientación estatal para la prevención, la cual desde la revisión de los documentos de prensa está soportada en disposiciones legales que velan por la prevención de la tuberculosis, a partir del Estado; hecho que se inicia en Colombia con la expedición de la Ley 66 de 1916, mediante la cual se creó la Junta Nacional Organizadora de la Lucha Antituberculosa, que contaría con juntas a nivel de los departamentos y municipios, la cual determinó en su artículo 5 que en los hospitales y cárceles del país se dispondría de Departamentos especiales para aislar los tuberculosos, los cuales tendrían la vigilancia de las autoridades de la respectiva localidad (Ley n° 66, 1916); además, en el artículo 2 de su Reglamento dispuso que se ocuparía exclusivamente de la fundación de Dispensarios, del Sanatorio Central y de los Departamentales, si esto fuera posible para aislar y asistir en ellos a los tuberculosos (Reglamento Junta Nacional de la Lucha Antituberculosa, 1916).

Resulta imperativo resaltar que la Junta Nacional Organizadora de la Lucha Antituberculosa informó a sus similares departamentales y municipales la importancia de los sanatorios, promoviendo la construcción de uno del orden nacional y otros en los departamentos y municipios con capacidad para su creación, a fin de cumplir con la asistencia y el aislamiento de los pacientes, sin dejar de lado la legislación sobre la higiene privada, especialmente en relación con la ventilación y exposición al sol de las viviendas o habitaciones, así como en relación con el manejo de las expectoraciones y las ropas de vestir y de cama.

De otra parte, es importante destacar que el proceso para la inmunización mediante la vacunación, como medio posible de prevención, solo fue posible a partir de la Ley 20 de 1937, cuando se dispuso, mediante autorización a la Dirección Nacional de Higiene, que previo estudio del problema, se estableciera en el país la vacuna antituberculosa. Así, los responsables de la Salud en Barranquilla señalaban ante "La Prensa" que [...] toda labor encaminada a prevenir las enfermedades es acción de extraordinaria importancia y que era necesario observar que ha concluido el periodo del dejar hacer y que se ha entrado en un proceso de orientación por parte del Estado, cuyos resultados no se dejarán esperar si las campañas siguen en forma sostenida [...] ("La Prensa", 11 de octubre de 1943).

En Barranquilla se desarrollaban actividades contra la tuberculosis conforme a las directrices nacionales, tal y como lo refería la prensa [...] Este acto no sólo sirvió para establecer, con claridad meridiana, la forma efectiva como se está adelantando en Barranquilla la campaña antituberculosa y el desvelo de los facultativos que la dirigen, sino que fue también un certamen para coordinar el contacto que deben tener de cuando en cuando, los equipos científicos de la ciudad [...] ("La Prensa", 11 de octubre de 1943).

De otra parte, en la subcategoría de análisis aislamiento se encuentra que en la prensa en Barranquilla, para los años en estudio (19381946), pese a que para ese periodo ya se reconocían varias formas de tratamiento que contribuían a la prevención de la tuberculosis, casi siempre se terminaba destacando el aislamiento, lo que podría estar relacionado con el tratamiento dado a otras patologías, como la lepra, y/o a dar sensación de seguridad a la población general frente al posible contagio de la tuberculosis, lo cual se infiere de noticias de prensa como la que informaba que [...] la campaña en cuestión está dividida en varias secciones, las cuales se ocupan del examen de los presuntos enfermos; de la localización del estado de avance en que se encuentra la enfermedad en el paciente; sobre medidas preventivas, para evitar los contagios y por último el proceso de aislamiento o de hospitalización^...] ("La Prensa", 9 de octubre de 1943). De esta manera, la importancia dada al aislamiento como medida preventiva se desprende de acciones de las autoridades de salud, descritas en la prensa como [...] en lo sucesivo y de conformidad con el régimen hospitalario, los enfermos de tuberculosis no podrán salir del Hospital de Caridad, sino mediante un permiso especial, concedido por el DR. Bravo Maury [...] ("La Prensa", 26 de enero de 1943).

Institucionalización de la atención

La categoría Institucionalización tiene la intencionalidad de permitir la comprensión del proceso mediante el cual se asume, desde la mirada de la prensa, por la comunidad científica y/o la población general, la atención institucional de la Tuberculosis. Las subcategorías que se trabajan son: percepción de la vivienda de los pacientes, institucionalización de la LAC, recursos, planta física y personal asistencial.

En cuanto a la primera subcategoría, que hace referencia a la percepción de la vivienda, se puede destacar que la prensa asume que los pacientes con tuberculosis residen en casas con condiciones antihigiénicas, que no disponen de una debida ventilación y que el material de construcción puede ser un riesgo, por tanto se promueve la institucionalización, tal y como se evidencia en las siguientes notas periodísticas: [...] La vivienda mísera que nos indica en hoja social la visitadora y los factores de orden pecuniario como de ambiente social es otro problema que nos preocupa y nos hace pensar constantemente en la necesidad de un hospital sanatorio y de aislamiento [...]; [...] Viven los tuberculosos en casas tan antihigiénicas que ellas no tienen ventilación [...]; [...] Esto es un verdadero problema social que solo puede corregirse o construyendo casas higiénicas o construyendo un hospital [...] ("La Prensa", 14 de enero de 1942).

La subcategoría institucionalización de la LAC hace referencia a las actividades desarrolladas por esta institución en pro de la institucionalización de la atención del paciente con tuberculosis, la cual se inicia desde el comienzo del periodo estudiado, pero trasciende a 1946, sin embargo, su análisis desde la prensa permite ver su compromiso con este proceso de institucionalización, tal y como se evidencia en las siguientes notas: {...} Podemos informar con gran satisfacción que han sido nombradas 3 enfermeras visitadoras para la Campaña Antituberculosa que serán un elemento indispensable para el funcionamiento del Comisariato para pobres que desde hace meses teníamos proyectado [...]; [...] ("La Prensa", 31 de octubre de 1940) es así como en su primer año de labores ha iniciado ya el estudio de planos para colonias antituberculosas, una activa campaña educadora y cuidadosa atención de los núcleos más afectados por la enfermedad o más propensos a su contagio [...]; ("La Prensa", 2 de diciembre de 1939) [.. Jes bastante lo que hemos adelantado con los trabajos llevados a cabo en el Dispensario que sostiene la Junta de beneficencia, para descubrir y tratar casos físicos, la ayuda que presta a la campaña el Comité Femenino de la Liga Antituberculosa Colombiana. y los Servicios importantísimos de los pabellones de "San Roque" y "Santa Teresita" para alojar en ellos a los enfermos que andan por la ciudad y que necesitan un lecho en que reponerse de sus fatigas y sufrimientos y tratamiento adecuado [.. .La Prensa", 2 de diciembre de 1939La subcategoría de recursos tiene la intención de mostrar desde la prensa la percepción que se tenía por estos medios en relación con lo que respecta a la asignación, disposición y manejo de los recursos destinados a la Campaña Antituberculosa. Reconociendo, así mismo, el papel positivo jugado por la LAC en las notas de prensa: [...] Tanto el producto de la estampilla antituberculosa como los donativos a continuación expresados serán destinados a la compra del terreno para un Hospital-sanatorio, de lo cual nos ocuparemos tan pronto el Gobierno emita su concepto acerca del sitio en que debe ser construido dicho Hospital [...] ("La Prensa", 14 de enero de 1943).

Tal como se describió anteriormente, la LAC se propuso inicialmente como un Comité Femenino de apoyo a la gestión de la Cruz Roja, pero fue el liderazgo de Lorencita Villegas de Santos, esposa del doctor Eduardo Santos, presidente de Colombia (19381942), lo que permitió darle autonomía y solidez a su manejo, haciendo de la institución un "digno ejemplo de trabajo por la solidaridad con los más necesitados", entre quienes se cuentan los pacientes tuberculosos del periodo estudiado.

Un ejemplo de la organización de la LAC se puede interpretar desde la siguiente nota de la prensa: [...] La Estampilla antituberculosa perseguirá como lo han previsto sus organizadoras, un fin económico y un fin educativo. Con el producto de las ventas la LAC intensificara su lucha contra la Tuberculosis dentro del siguiente orden: prevención directa de la enfermedad, tratamiento contra la Tuberculosis, Sanatorios y prevención indirecta de la Tuberculosis [...] ("La Prensa", 2 de diciembre de 1939).

La subcategoría planta física y asistencial tiene una connotación especial, por cuanto la misma se constituye en el núcleo de la participación oficial, bien puede ser de carácter nacional, departamental o municipal, siendo esta última de mayor interés para esta investigación.

En lo que respecta al Hospital de Caridad de Barranquilla, este se gestó en el momento en el que la ciudad se encontraba bajo la jurisdicción del Estado Soberano de Bolívar, en la década de los 60 del siglo XIX, por iniciativa de Nicolás Jimeno Collante, barranquillero que formaba parte de la Asamblea del Estado Soberano de Bolívar, dándose al servicio en 1876 y constituyéndose, de esa manera, en el primer establecimiento público de salud en la ciudad de Barranquilla, lo que al mismo tiempo, para 1916, con base en lo expuesto en el artículo 5 de la Ley 66 de ese año, lo comprometía a disponer de un departamento para aislar a los tuberculosos; lo cual solo fue posible en 1934, cuando se inauguraron los pabellones para tuberculosos, obra construida por la Junta de Beneficencia del Atlántico.

La obra, de acuerdo con nota periodística de la revista "Civilización" de agosto de 1934, tuvo un costo de $2500 y un número de 23 camas instaladas, lo cual generaría prontamente hacinamiento, dada la incidencia y prevalencia de la enfermedad en Barranquilla y la llegada de enfermos de otros departamentos, tal y como se infiere de la siguiente información de prensa: [...] los Pabellones del Hospital de Caridad que, por cierto y como se ha publicado en repetidas ocasiones, no son suficientes y de ahí que se esté adelantando, con rapidez encomiable, la campaña para la construcción de un amplio Hospital de Antituberculosos en el terreno, situado dentro de las condiciones técnicas exigidas^., .prevista "Civilización" de agosto de 1934, sin embargo, en medio de sus limitaciones, es necesario señalar que el servicio prestado, aunque con limitaciones, era necesario y aceptable, como se evidencia en la siguiente nota: [.. ] y los Servicios importantísimos de los pabellones de "San Roque" y "Santa Teresita" para alojar en ellos a los enfermos que andan por la ciudad y que necesitan un lecho en que reponerse de sus fatigas y sufrimientos y tratamiento adecuado [...]. revista "Civilización" de agosto de 1934

El Dispensario Antituberculoso es el siguiente nivel propuesto en la organización de la Lucha contra la Tuberculosis (Ley 66 de 1916); para el caso de Barranquilla, sus actividades iniciaron en 1933, y pese al reconocimiento de lo importante de su labor y la alta cantidad de pacientes y sospechosos de tuberculosis atendidos, ya en 1938 se señalaba en una nota periodística del mes de mayo que [...] hay necesidad urgente de ampliar el Dispensario y eso no se puede hacer sin el apoyo del público, ya que en esta obra como en casi todas las suyas, Barranquilla tiene el orgullo de poder citar que es enteramente suya, realizada sin el apoyo del Tesoro Nacional [.. .](La prensa, 1938, mayo 14).

En1938 la prensa daba cuenta del supuesto desconocimiento que con relación al Dispensario tenía la población en general {.} sabemos bien que una inmensa mayoría - casi la totalidad de Barranquilla - ignora cuanto se refiere a esa institución, de cuya existencia apenas si tiene una vaga noticia [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938), lo cual probablemente explica el despliegue hecho en el mismo medio periodístico el 11 de junio: [...] el Dispensario dispone de Salas de operaciones, de neumotórax, de exámenes y de Rayo R. De estas últimas hay dos; una en la cual se hacen los exámenes preliminares {.} La otra dotada de un aparato igual que la anterior, pero igualmente modernísimo, sirve para los exámenes más avanzados y para la Radiografía [...].

Diagnóstico

La categoría Diagnóstico se considera a partir de las subcategorías diagnóstico por tuberculina y diagnóstico por radiología. En la primera, su aplicación, pese a ser descrita por Robert Koch desde 1910, cuando la presentó como posible tratamiento, siendo luego depurada y propuesta por Charles Mantoux como una prueba para identificar tempranamente la enfermedad entre quienes estaban expuesto al bacilo de Koch, animales o personas, hecho que se describe tardíamente en la prensa de Barranquilla (1940) como un dato procedente de investigaciones científicas: [...] suele inyectarle tuberculina, que es una preparación a base de gérmenes muertos de Tuberculosis, para observar las reacciones que aquella sustancia puede producir en el paciente y de acuerdo con el resultado establecer el diagnóstico anticipado positivo o negativo, de la enfermedad [.. .]("La Prensa", 8 de junio de 1940 ).

En lo que respecta al diagnóstico por radiología, se señala, a partir del análisis desarrollado, que la prensa tenía la percepción de que "la radiología", como método diagnóstico, era lo mejor; por ello destaca, en relación con su uso, que desde 1934, de acuerdo con la revista "Civilización", Barranquilla poseía en su Dispensario Antituberculoso un "Salón de Radiografías", y en 1938 resalta que el Dispensario Antituberculoso en Barranquilla, según nota de prensa del 11 de junio de esa anualidad, contaba con "tres magníficos aparatos de Rayos X". Las radiografías, a diferencia de la prueba de tuberculina, no solo permitían el diagnóstico de la enfermedad, sino que hacían posible seguimiento de la enfermedad y valorar la magnitud de la misma de acuerdo con los daños que se observaran, e igualmente facilitaban el evaluar el impacto de las acciones quirúrgicas en las tomas siguientes a la intervención que se hacía sobre el pulmón afectado por la enfermedad.

Al respecto, un periodista en una nota del 30 de mayo de 1938 cuenta que [...] en una Radiografía el Dr. Nogueras nos hace ver el pulmón afectado de un paciente [...] ,y más tarde, igualmente usando radiografías, el doctor Nogueras y el doctor Castro Senior, [...] nos explican cómo el bacilo de Koch va corroyendo los tejidos blandos del pulmón, cavando en ellos profundas y amplias cavernas que incesantemente segregan toxinas [...]("La Prensa", 30 de mayo de 1938 ).

Percepción del tratamiento antituberculoso

Dentro de la categoría de análisis se puede observar el énfasis de la prensa en los tratamientos quirúrgicos, probablemente por representar un avance tecnológico y/o por la efectividad frente a la enfermedad, ya que para 1938 no se contaba con fármacos bactericidas para el bacilo de koch, el primero de los cuales, la "estreptomicina", solo se descubrió en octubre de 1943.

En el año 1938 se explicita en "La Prensa" que la cirugía - y altísima cirugía en extremo es la única respuesta (("La Prensa", 30 de mayo de 1938), haciendo referencia a aquellos casos en los que por formación de bridas se hace imprescindible la cirugía para proceder con el Neumotórax, destacándose la pericia de los cirujanos. Al respecto se señala que:

[...] un aparato modernísimo permite al médico bucear al interior del paciente [...] el cirujano con este instrumento, verdadero periscopio, lleva una lámpara que ilumina la zona enferma, que le permite ver dónde está la brida y cuál es su extensión [...] el mismo aparato permite introducir allí la diminuta cuchilla que hábilmente manejada ha de cortar la brida [...] ahora el Neumo-tórax no hallará tropiezos [...]. ("La Prensa", 30 de mayo de 1938)

En esta misma línea, resulta imprescindible señalar cómo desde los medios se le brindaba gran cantidad de segmentos de prensa al "neumotórax", al considerarlo como el procedimiento quirúrgico más importante, el cual se provocaba mediante una inyección de aire entre las pleuras parietal y visceral del pulmón, con lo que [...] La presión del aire empuja el pulmón hacía un lado, lo comprime, lo aísla y, limitando su acción, evita que continúe siendo campo propicio al mal, facilita la cicatrización de las llagas, el cierre de las cavernas [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938 ).

La experiencia con el neumotórax fue "tan grande", desde lo manifestado en la prensa en el periodo estudiado, que en una nota periodística se señaló que por primera vez en el mundo se hizo el siguiente experimento a [...]un paciente ya minado, destruido deberíamos decir, destruido por el mal {...} que ninguno de los métodos daba esperanzas de buen éxito[...], se le puso "... como agente compresor del pulmón, nada menos que el balón de caucho, debidamente esterilizado, de una pelota de futbol [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938 ), destacándose cómo a partir de este procedimiento se logró obtener la recuperación del paciente. Lo anterior explica por qué el "Dispensario de Barranquilla" contaba con una sala para la práctica de Neumotórax y por qué, para la época en estudio, los cirujanos tenían una especial cabida en el personal asistencial responsable del tratamiento del paciente tuberculoso.

Otro de los tratamientos planteados y resaltados en la prensa hace referencia a la alimentación; esta subcategoría la encontramos descrita, entre otros en una edición del diario "La Prensa" de 1940, en la que se resalta la labor de la Liga Antituberculosa de Colombia, conocida por su sigla LAC, en relación con su comisariato para los pacientes tuberculosos y su familia, resaltando como lema "la necesidad de hacer lo posible por dar a los más necesitados"; esta afirmación se puede ver claramente en el siguiente fragmento: [...] es un pequeño esfuerzo que debemos hacer por la salud de los infelices que en su desgracia no tiene siquiera el alimento, que en muchos de los casos casi constituye su principal factor de curación [...] ("La Prensa", 31 de octubre de 1940 ).

Los tratamientos ofrecidos, además de la campaña desarrollada por la LAC -que se referían a los alimentos-, se encuentran los servicios quirúrgicos que se promocionan desde la prensa a partir de divulgar las actividades quirúrgicas, y sus éxitos en el Dispensario Antituberculoso de Barranquilla, así como el anuncio de prensa del Dr. David Castro Senior, médico de reconocido prestigio, en el campo de la Higiene y la Cirugía, en la época estudiada, quien se anunciaba en la prensa en 1940 como [...] Especialista en enfermedades de los pulmones. Tratamientos modernos -médicos y quirúrgicos- de la tuberculosis pulmonar [...] ("La Prensa", 30 de septiembre de 1940).

En 1943, el doctor Arturo Ponce Rojas, secretario de Higiene y Asistencia Social del departamento del Atlántico, decía en su discurso, con ocasión de la colocación de la primera piedra para el Hospital - Sanatorio Antituberculoso de Barranquilla: [.. .]Son el aire puro, el reposo y una alimentación conveniente, el trípode sobre el cual gira en los actuales momentos el tratamiento de la infección tuberculosa, sin descuidar tampoco otros medios de curación como la quimioterapia y el pneumotórax [...] ("La Prensa", 11 de junio de 1938).

Frente a la respuesta al tratamiento, durante el periodo estudiado, se resalta, casi que exclusivamente, lo referido a los pacientes atendidos mediante procedimientos quirúrgicos, neumotórax. En 1938 se podía leer en la prensa: [...] el enfermo se salvó, se curó. Pudo volver a su trabajo, reincorporarse a la sociedad y a su familia, sin ser ya un peligro, sin ser tampoco más tiempo una carga para sus parientes ni para a sociedad [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938).

En el caso ya narrado, sobre el uso de un balón de futbol para hacer la comprensión del pulmón, la prensa destaca los resultados del tratamiento durante el postoperatorio, haciendo alusión a partir de la siguiente expresión dentro del comunicado de prensa: [...] en su lecho vemos al paciente demacrado todavía, pero muy mejorado [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938). En esta sentido, al referirse a un paciente a quien se le práctico un neumotórax, la prensa destaca, con base en la evidencia de una radiografía, la efectividad del procedimiento quirúrgico, señalando que [...] la zona ocupada por el aire insuflado y a su lado vemos el pulmón contraído, empequeñecido, en el cual la amplia excavación del cráter a quedado reducido a pequeñísimo tamaño [...] ("La Prensa", 30 de mayo de 1938).

Conclusiones

La prensa durante el periodo estudiado asumió el rol de divulgador de noticias procedentes de instituciones, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales como la LAC, que pretendían defender su actuar frente a la Lucha Antituberculosa, pero no escapa a los periodistas su otro rol, el de asumir posiciones frente a lo expresado por los actores antes mencionados, y de ahí surgen los primeros elementos para comprender mejor, dada la suma de perspectivas, el fenómeno en estudio, a lo cual sumamos la interpretación que hacemos desde la distancia en el tiempo, sin caer en el anacronismo.

Lo que interpretamos como una "lucha", término que proviene de las tantas guerras dadas en el llamado periodo de la Patria Boba que vivió la Nueva Granada en la post- independencia, no la vemos enfocada a la tuberculosis, sino, más bien, orientada a los tuberculosos y a quienes potencialmente pudiesen padecer esta enfermedad, que no eran otros que personas calificadas como pobres, residentes en viviendas no higiénicas y con mala higiene privada, por tanto hay una exculpación al Estado y una invisibilidad de probables casos de la enfermedad en personas pertenecientes a la elite y los núcleos de poder económico y político.