Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se han convertido en herramientas cotidianas para adolescentes y jóvenes, pues ofrecen múltiples ventajas, como rapidez en las comunicaciones, acceso a información y entretenimiento, y facilitan la construcción de vínculos afectivos y sociales. No obstante, su utilización también presenta riesgos, exponiendo a los usuarios jóvenes a formas de violencia digital como el ciberbullying, el acoso sexual y, específicamente, la ciber violencia en el noviazgo (Branson & March, 2021; Machado et al., 2022; Monteiro et al. 2023; Sánchez-Hernández et al., 2020). Las conductas agresivas, intimidatorias y de acecho por medios electrónicos, pueden generar efectos emocionales y sociales muy negativos entre las víctimas, debido a su imposibilidad de eliminar o controlar los contenidos humillantes o agresivos (Caridade et al., 2019).

La ciberviolencia en el noviazgo (CVN) se entiende como la manifestación de violencia psicológica y emocional en medios digitales, que incluye comportamientos de acoso, intimidación, control, manipulación y difamación (Borrajo, Gámez-Guadix & Calvete, 2015; Caridade et al., 2019; Centers for Disease Control and Prevention, 2019; Klettke et al., 2014; Machimbarrena et al., 2018; Zweig et al., 2013). Las cifras de prevalencia presentan grandes variaciones, con estudios que reportan porcentajes desde el 6 % hasta el 91 % (Brown & Hegarty, 2018; Caridade et al., 2019; Stonard et al., 2017). Esta variabilidad podría atribuirse a diferencias en la definición de constructos y en la diversidad de instrumentos de evaluación (Chun et al., 2020).

En Iberoamérica, la prevalencia varía considerablemente entre países y poblaciones. Por ejemplo, Víllora et al. (2019) informaron en una muestra de 1657 estudiantes universitarios españoles, que en el último año el 42 % de los encuestados fueron víctimas de CVN; mientras que Monteiro et al. (2023) reportaron en una nuestra de 894 estudiantes portugueses, que de los 554 que tenían pareja, el 59 % había sido víctima de CVN (agresión directa: 17 % y control: 56 %). En México, en un estudio con 398 estudiantes entre 15 y 18 años de edad, la prevalencia de victimización por CVN fue de 11.8 %, siendo la más frecuente la agresión directa (Javier-Juárez et al., 2022). En Colombia, las cifras de prevalencia de la violencia en el noviazgo indican que esta se debe considerar un problema de salud pública (Bolívar & Gaviria, 2021). No obstante, son escasas las investigaciones sobre CVN, aunque se dispone de resultados como los descritos por Martínez et al. (2022), quienes encontraron que, en una muestra de 588 personas, el 54.3 % reportó haber sido víctima de conductas controladoras en línea por parte de su pareja durante la cuarentena del COVID-19 y el 21.1 % de conductas agresivas en línea.

El aumento en el uso de las TIC durante la adolescencia, sugiere que esta población podría ser más vulnerable a la ciberviolencia, lo que subraya la importancia de centrar las campañas de prevención en ellos (Caridade et al., 2019; Machado et al., 2022; Zweig et al., 2014). Además, debido al amplio uso que hacen los adolescentes de las TIC, en comparación con los adultos, debería esperarse cifras de victimización más altas entre los primeros, que indiquen la conveniencia de centrar las campañas de prevención de este problema en la población adolescente (Caridade et al., 2019; Machado et al., 2022; Zweig et al., 2014). No obstante, no se dispone de estudios comparativos de estas prevalencias.

Los resultados de las investigaciones señalan que la victimización podría relacionarse con afectaciones en la salud física y mental, como depresión, ansiedad, malestar emocional y bajo rendimiento académico (Branson & March, 2021; Caridade et al., 2019; Lu et al., 2018; Machado et al., 2022; Toplu-Demirtaş, May et al., 2022). Por ejemplo, Zweig et al. (2014) encontraron en una nuestra de 3745 estudiantes estadounidenses, que la victimización se asociaba significativamente con conductas delictivas y de riesgo sexual, así como con altos niveles de ira/hostilidad, especialmente entre las mujeres. Por su parte, Smith et al. (2018) hallaron que la victimización se asociaba con una baja autoestima y con malestar psicológico, entre 190 adolescentes canadienses de 14 a 18 años; mientras que Borrajo y Gámez-Gaudix (2016) encontraron que la CVN se asociaba con mayores niveles de depresión y ansiedad y un peor ajuste diádico, entre 782 españoles de 18 a 30 años. Asimismo, Javier-Juárez et al. (2022) encontraron una asociación negativa entre la CVN y la calidad de vida relacionada con la salud, entre 398 adolescentes mexicanos. Los resultados de estos estudios señalan que es necesario avanzar en el estudio de las variables que podrían promover la CVN, con el fin de generar estrategias dirigidas a su prevención e intervención (Machado et al., 2022).

La comprensión y la percepción de la ciberviolencia pueden verse afectadas por la edad, puesto que las herramientas digitales y redes sociales cambian rápidamente y su uso varía entre generaciones (Stonard et al., 2014). Por consiguiente, es vital distinguir entre adolescentes y adultos jóvenes, ya que la madurez y el desarrollo cognitivo pueden determinar distintas respuestas a la ciberviolencia (Van Ouytsel et al., 2020). El sexo también puede influir en cómo se vive este problema, con distintas manifestaciones y prevalencias del abuso (Barter et al., 2017).

También se ha relacionado en diversos estudios el acoso cibernético con pensamientos y comportamientos suicidas en adolescentes (Hinduja & Patchin, 2010; Van Geel et al., 2014). Es posible que la CVN incremente el riesgo de afectaciones en la salud mental y los comportamientos suicidas, debido a la vulnerabilidad emocional y el desarrollo de la identidad propios de esa edad (Klomek et al., 2010). Además, la ciberviolencia puede generar estrés y afectar el rendimiento académico en la medida que los afectados experimentan dificultades de atención, se ausentan de las actividades escolares o incluso evitan la escuela por completo para escapar de situaciones humillantes o amenazantes (Hinduja & Patchin, 2010; Kowalski & Limber, 2013). Rodríguez-de Arriba et al. (2022), en un estudio realizado con 453 estudiantes españoles entre 12 y 19 años, evaluados durante un periodo de seis meses, observaron que una mayor frecuencia de cibervictimización se asociaba con un peor manejo del estrés, aunque no hubo impactos significativos en el comportamiento antisocial ni en síntomas ansioso-depresivos a largo plazo.

Finalmente, es posible que las relaciones conflictivas con familiares, pares o adultos incrementen la vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes, de ser víctimas o perpetradores de CVN (Stadler et al., 2010; Wang et al., 2016). Las víctimas podrían sentirse incomprendidas en sus hogares, empujándolos a considerar la fuga como una forma de evadir el sufrimiento, lo cual, a su vez, los expone a otras situaciones de riesgo (Yoder et al., 2001).

Conforme a lo anterior, este estudio se propuso los siguientes objetivos: (a) comparar la prevalencia de victimización por CVN entre un grupo de adolescentes y un grupo de adultos jóvenes colombianos, así como la frecuencia de conductas de CVN sufridas; (b) comparar dicha prevalencia y la frecuencia de conductas de CVN sufridas por sexo, y (c) examinar si la victimización se relacionaba con las siguientes variables: número de intentos de suicidio, escapadas de casa, calidad de las relaciones con pares, adultos y familiares y rendimiento académico. De esta manera, se busca aproximarse a la magnitud de este problema en la población adolescente y juvenil colombiana, como punto de partida para la generación de otros estudios y el diseño, implementación y evaluación de diferentes alternativas y programas de intervención y prevención.

Método

Participantes

Para este estudio, participaron 1971 estudiantes entre 13 y 26 años de edad (M = 17.5, DE = 2.85), de los cuales el 67.7 % (n = 1333) eran adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 18 años (M = 15.9, DE = 1.4) y el 32.4 % (n = 638) eran adultos jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 a 26 años (M = 21, DE = 1.8). El 52.8 % (1040) eran mujeres y el 47.2 % (931), hombres. El 49.21 % de los participantes (n = 970) residía en Bogotá, capital de Colombia y el 50.79 % (n = 1001), en Tunja, departamento de Boyacá, Colombia. Los participantes residían en sectores de diferentes niveles de estratificación socioeconómica: bajo-bajo (n = 416, 20.6 %), bajo (n = 1011, 50 %), medio-bajo (n = 472, 23.3 %), medio (n = 100, 4.9 %) y medio-alto (n = 16, 0.8 % (ocho participantes no proporcionaron información sobre su estrato).

En cuanto a su orientación sexual, el 92.3 % (n = 1818) declaró ser heterosexual, mientras que el 5.4 % (n = 107) informó ser bisexual y el 2 % (n = 40) se identificaron como homosexuales (seis participantes no proporcionaron información sobre su orientación sexual). Respecto a las relaciones de pareja, los participantes informaron una mediana de tres relaciones (±RI = 3), lo cual también fue reportado específicamente por los adolescentes (±RI = 4) y los adultos jóvenes (±RI = 3). La duración promedio de su actual relación era de 11.65 meses y la de su anterior relación de 9.48 meses.

Los criterios de inclusión y exclusión se establecieron de la siguiente manera: (a) tener una edad ubicada entre los 13 y 26 años; (b) ser soltero(a), que en Colombia significa no estar casado(a) o en unión libre; (c) haber tenido o tener en el momento una relación romántica, y (d) haber diligenciado un formato de consentimiento informado, firmado por los padres y por el(la) adolescente (a excepción de aquellos que fueran mayores de edad). Se empleó un muestreo no probabilístico por disponibilidad para seleccionar la muestra. No se efectuaron pagos o remuneraciones a los participantes por su colaboración en el estudio.

Instrumentos

Cyber dating abuse questionnaire (CDAQ) - Cuestionario de abuso online en relaciones de noviazgo (Borrajo, Gámez-Guadix, Pereda et al., 2015). Recoge información sobre la victimización y la perpetración de agresiones y conductas de monitoreo y control realizadas por medios electrónicos por la pareja o expareja de una relación de noviazgo, durante el último año de la relación. Para ello emplea dos escalas que, a su vez, incluyen conductas de dos tipos agrupadas en dos factores, para un total de cuatro factores: (a) agresiones directas, como publicar o enviar mensajes y otros contenidos que resultan humillantes o vergonzantes, así amenazar a la pareja con la divulgación de dichos contenidos (ejemplos de ítems: “Mi pareja o expareja me ha amenazado a través de las nuevas tecnologías en hacerme daño físicamente” y “Mi pareja o expareja me ha amenazado a través de las nuevas tecnologías con difundir secretos o información comprometedora sobre mí”) y (b) conductas de monitoreo y control, como inspeccionar los mensajes y las publicaciones en redes sociales de la pareja, entre otras acciones (ejemplos de ítems: “Mi pareja o expareja ha utilizado mis contraseñas -teléfono, redes sociales, correo- para curiosear mis mensajes o contactos sin mi permiso” y “Mi pareja o expareja ha controlado la hora de mi última conexión en aplicaciones del móvil”).

Este instrumento cuenta con un conjunto de 20 pares de ítems equivalentes, con respuestas que se registran utilizando una escala tipo Likert con seis opciones de respuesta, las cuales son: (1) nunca, (2) no en el último año, pero ha ocurrido antes, (3) raramente: 1 o 2 veces, (4) algunas veces: entre 3 a 10 veces, (5) usualmente: entre 10 a 20 ve-ces y (6) siempre: más de 20 veces. El instrumento dispone de pruebas sobre su validez de contenido, de constructo y convergente, obtenidas con una muestra española. La confiabilidad se calculó mediante el alfa de Cronbach, que varía entre .73 y .87.

El instrumento cuenta con evidencia de su validez de constructo obtenida a través del análisis factorial confirmatorio con una muestra colombiana de 13 a 40 años, cuyos resultados evidenciaron una estructura de cuatro factores con índices de ajustes satisfactorios. Los autores obtuvieron valores de alfa que variaban entre .75 para el factor de conductas de control y monitoreo perpetradas y .82 para las conductas del mismo tipo sufridas (Rey et al., 2021). Además, los factores correlacionaron entre sí significativamente, así como con las escalas de la Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato Psicológico en la Pareja (Rey et al., 2019).

Cuestionario de autoinforme de variables psicológicas (Rey, 2012). Se desarrolló con el fin de obtener información sociodemográfica, de conductas de riesgo y antecedentes vitales negativos en adolescentes, a través de preguntas con diferentes opciones de respuesta, referente a la edad, el sexo, el número de relaciones de pareja, el tiempo de relación, la orientación sexual, el estrato socioeconómico, el grado escolar o el semestre y carrera en curso y el estado civil de los padres; así como sobre las relaciones con pares, adultos y familiares, el rendimiento académico y dificultades como el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, ideación suicida e intentos de suicidio e historia de abuso físico y sexual. Las preguntas referentes al consumo de sustancias, la ideación suicida e intentos de suicidio, se basaron en ítems del Youth Risk Behavior Surveillance System (Brener et al., 2004); mientras que las referentes a la historia de abuso físico y sexual, se basaron en preguntas sobre violencia familiar desarrolladas por Renner y Slack (2006). Dos jueces revisaron el instrumento desde el punto de vista metodológico y tres jueces expertos en conducta antisocial infantil y juvenil desde la perspectiva de contenido. Se utilizó una muestra de adolescentes varones y mujeres para depurarlo.

Por medio de este cuestionario se obtuvo información de naturaleza ordinal sobre el número de intentos de suicidio, el número de veces que el participante se escapó de la casa, la calidad de las relaciones con pares, adultos y familiares y el rendimiento académico.

Procedimiento

Una vez autorizada la realización del estudio en las instituciones educativas, se contactó a los estudiantes en sus salones de clase para solicitar su consentimiento informado o su asentimiento y el consentimiento informado de sus padres, si eran menores de edad, para lo cual se les entregó un formato que contenía información sobre los objetivos y la metodología del estudio, el anonimato y la confidencialidad de la información obtenida, la autonomía de la investigación con respecto a la institución, la voluntariedad de la participación y el respeto a la decisión de retirarse en el transcurso de la misma sin ninguna consecuencia legal o social. También se les garantizó que sus datos de identificación no aparecerían en ningún informe, presentación o publicación académica del estudio y que la información recogida iba a utilizarse solo con fines investigativos y de formación académica, de conformidad con las normas legales que rigen la investigación científica en Colombia. Posteriormente, se les aplicó los instrumentos de manera grupal, revisando que contestaran todos los ítems. A los participantes no se les remuneró por esta colaboración, y se les ofreció la posibilidad de recibir los resultados de la aplicación de los instrumentos, si lo deseaban. Los datos se recogieron en el 2019, dentro de un proyecto avalado por el comité de ética de la institución financiadora.

Análisis estadísticos

Los datos se organizaron en una base de datos del programa SPSS versión 26.0, la cual se revisó para identificar y corregir errores de captura de información. Para los análisis estadísticos se emplearon pruebas de hipótesis no paramétricas, dado que las variables de estudio tenían una distribución libre. Para comprobarlo, se calculó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov con el criterio de p > .05. La comparación de las variables de estudio en los grupos de sexo (mujer/varones) y ciclo de vida (adolescentes/ jóvenes) se hizo con la prueba U de Mann Whitney, con su respectivo cálculo del tamaño del efecto para pruebas no paramétricas, mediante el coeficiente de probabilidad de superioridad (PSest = U/m), considerándose no efecto: PSest ≤ = .0, pequeño: PSest ≥ .56; mediano: PSest ≥ .64 y grande: PSest ≥ .71. Finalmente, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman y se compararon los rangos promedio de los participantes que informaron haber sufrido una conducta de CVN, al menos “rara vez”, con los participantes que no reportaron tal circunstancia, en las variables mencionadas previamente, a través de la prueba U de Mann Whitney.

Resultados

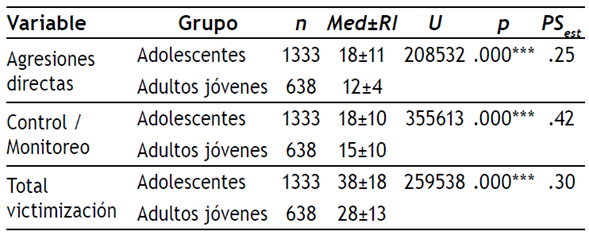

El 81.3 % de los participantes (n = 1603) informó haber sufrido al menos una conducta de CVN por parte de su pareja o expareja, al menos “rara vez” durante el último año de la relación. El 87.6 % de los adolescentes (n = 1168) y el 68.2 % de los adultos jóvenes (n = 435) reportó tal circunstancia, siendo estadísticamente significativa la diferencia entre estos dos porcentajes (X2 (1, N = 1971) = 107.387, p = .000). Al comparar la frecuencia de estas conductas en relación con el ciclo vital de los participantes, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los factores de agresiones y monitoreo/control, así como en el total de victimización, siendo los adolescentes quienes reportaron ser víctimas con mayor frecuencia de los dos tipos de CVN y, en general, en comparación con los adultos jóvenes (véase Tabla 1).

Tabla 1 Comparaciones por grupo etario de las conductas de ciberviolencia sufridas en el noviazgo

Nota. n: tamaño de la submuestra; Med: mediana; RI: rango intercuantil; U: valor de la U de Mann Whitney; p: probabilidad; PS est : coeficiente de probabilidad de superioridad (U/mn). No efecto: PS est ≤ = .0, pequeño: PS est ≥ .56, mediano: PS est ≥ .64 y grande: PS est ≥. 71.

***p < .001

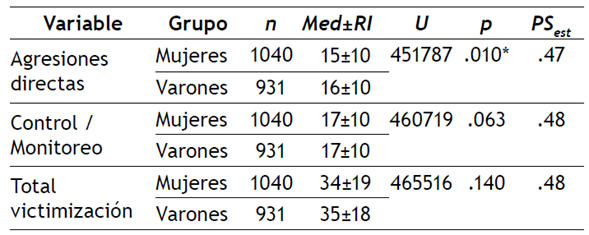

Entre las mujeres, el 80.4 % (n = 836) informó haber recibido al menos una conducta de CVN por parte de su pareja o expareja; mientras que, entre los varones, el 82.4 % (n = 767) reportó tal circunstancia, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (X2 (1, N = 1971) = 1.294, p = .255). A comparar la frecuencia de estas conductas por sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la frecuencia de conductas de CVN sufridas en el factor de agresiones directas, siendo los hombres quienes reportan una frecuencia mayor. No obstante, en el factor de monitoreo/control y en el total de victimización, no se encontraron diferencias significativas (véase Tabla 2).

Tabla 2 Comparaciones por sexo de las conductas de ciberviolencia sufridas en el noviazgo

Nota. n: tamaño de la submuestra; Med: mediana; RI: rango intercuantil; U: valor de la U de Mann Whitney; p: probabilidad; PS est : coeficiente de probabilidad de superioridad (U/mn). No efecto: PS est ≤ = .0, pequeño: PS est ≥ .56, mediano: PS est ≥ .64 y grande: PS est ≥. 71.

*p < .05

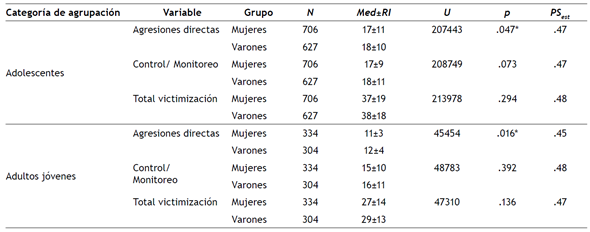

Asimismo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de agresiones directas, al considerar tanto el sexo como el ciclo vital, ya que los adolescentes hombres y los adultos jóvenes hombres reportaron una mayor frecuencia de estas conductas, comparados con las adolescentes mujeres y las adultas jóvenes mujeres. No se encontraron diferencias significativas por sexo en el factor de monitoreo/control y en el total de victimización, ni entre los(as) adolescentes ni entre los(as) adultos(as) jóvenes (véase Tabla 3).

Tabla 3 Comparaciones por sexo y grupo etario de las conductas de ciberviolencia sufridas en el noviazgo

Nota. n: tamaño de la submuestra; Med: mediana; RI: rango intercuantil; U: valor de la U de Mann Whitney; p: probabilidad; PS est : coeficiente de probabilidad de superioridad (U/mn). No efecto: PS est ≤ = .0, pequeño: PS est ≥ .56, mediano: PS est ≥ .64 y grande: PS est ≥. 71.

*p < .05

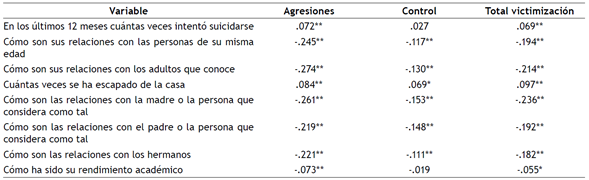

Como se observa en la Tabla 4, todas las variables correlacionaron significativamente con la frecuencia de conductas de CVN sufridas, de manera positiva con (a) el número de veces que el(la) participante se había escapado de la casa y (b) el número de veces que el(la) participante se intentó suicidar en los últimos 12 meses; mientras que de forma negativa con (c) la calidad de las relaciones con personas de la misma edad, (d) la calidad de las relaciones con los adultos, (e) la calidad de las relaciones con la madre, (f) la calidad de las relaciones con el padre, (g) la calidad de las relaciones con los hermanos y (h) el rendimiento académico.

Tabla 4 Correlaciones entre las conductas de ciberviolencia sufrida en el noviazgo y las variables examinadas

*p < .05; **p < .01

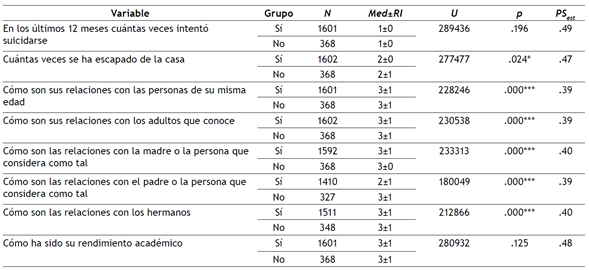

Finalmente, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los participantes que informaron haber recibido por lo menos una conducta de CVN (al menos “rara vez”), con los participantes que no reportaron haber sufrido tales conductas, siendo el rango promedio mayor en cuanto al número de veces que el(la) participante se había escapado de la casa, entre los participantes que reportaron haber sido víctimas de CVN. Entre estos participantes, el rango promedio fue menor en relación con la calidad de las relaciones con personas de la misma edad, con los adultos, la madre, el padre y los hermanos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al número de intentos de suicidio y el rendimiento académico (véase Tabla 5).

Tabla 5 Diferencias entre los participantes que sufrieron (“Sí”) y no sufrieron (“No”) al menos una conducta de ciberviolencia en el noviazgo, por lo menos “rara vez”

Nota. n: tamaño de la submuestra; Med: mediana; RI: rango intercuantil; U: valor de la U de Mann Whitney; p: probabilidad; PSest: coeficiente de probabilidad de superioridad (U/mn). No efecto: PS est ≤ = .0, pequeño: PS ≥ .56, mediano: PS est ≥ .64 y grande: PS est ≥. 71.

*p < .05; ***p < .001

Discusión

Este trabajo se planteó como objetivos: (a) comparar la prevalencia de victimización por CVN entre un grupo de adolescentes y un grupo de adultos jóvenes; (b) comparar por sexo la prevalencia y la frecuencia de conductas de CVN sufridas en un grupo de adolescentes y adultos jóvenes colombianos, y (c) examinar si la victimización se relacionaba con las siguientes variables: número de intentos de suicidio, la calidad de las relaciones con pares, adultos y familiares y el rendimiento académico. Se encontró que un elevado número de participantes informó haber sufrido alguna conducta de CVN en el último año, al menos “rara vez”, lo que indica que en Colombia un porcentaje muy importante de adolescentes y adultos jóvenes podría haber sufrido este tipo de violencia; lo que genera la necesidad de efectuar otros estudios de prevalencia de la CVN en otras regiones del país y efectuar más estudios sobre sus factores de riesgo y de protección, así como sobre diferentes alternativas de evaluación, intervención y prevención de este problema (Caridade et al., 2019; Galende et al., 2020; Li et al., 2023; Machado et al., 2022; Toplu-Demirtaş, Akcabozan-Kayabol et al., 2022).

Con respecto a la edad, los resultados señalan que los adolescentes colombianos podrían ser más propensos a la victimización por CVN que los adultos jóvenes, lo que sugiere que la edad podría tener un papel relevante en esta forma de ciberviolencia. En ese sentido, un estudio realizado en España con 2514 estudiantes de secundaria, encontró que los adolescentes entre 14 y 15 años tenían más probabilidad de ser víctimas de CVN que los adolescentes entre 16 a 18 años (Espino et al., 2022); mientras que otro estudio llevado a cabo en Colombia con estudiantes universitarios entre 18 y 26 años, encontró que los participantes de 18 a 20 años presentaron medianas de frecuencia más altos de CVN (Correa Tamayo et al., 2020).

Machado et al. (2022) señalan al respecto, que los adolescentes son más propensos a sufrir diferentes tipos de ciberviolencia, puesto que son los principales usuarios de las TIC en sus actividades diarias. Por otra parte, es posible que la mayor vulnerabilidad de los adolescentes hacia la CVN, se deba a que aún se encuentran en desarrollo sus funciones ejecutivas, lo que los haría más propensos a tener dificultades para comprender y manejar las situaciones conflictivas de manera adecuada (Morea & Calvete, 2022). Además, los adolescentes son más influenciables a los comportamientos de sus pares y los que se transmiten a través de medios de comunicación y en redes sociales, por lo que es posible que perciban como normales aquellos comportamientos agresivos y de control de la pareja observados en sus pares y los que observan a través de esos medios (McLoughlin et al., 2020).

Con respecto al sexo, los resultados indican que los hombres podrían recibir con mayor frecuencia agresiones directas por medios electrónicos que las mujeres, tanto en la adolescencia como en la juventud, lo cual sugiere que los hombres en estas edades estarían más propensos a ser objeto de este tipo de agresiones que las mujeres, aunque se recomienda efectuar más estudios sobre estas diferencias. Los resultados también señalan a nivel de prevalencia, que la CVN afectaría a un número similar de hombres y mujeres. Estos hallazgos son diferentes a los resultados obtenidos por Zweig et al. (2013), quienes encontraron que un porcentaje significativamente mayor de mujeres informó haber sido objeto de CVN, tanto sexual como no sexual.

Lo anterior evidencia la divergencia existente en cuanto a las diferencias por sexo en la prevalencia, que puede ser una consecuencia de las diferencias en las muestras y los instrumentos de medida, pues algunos estudios señalan una mayor prevalencia de victimización entre las mujeres (González-Cabrera et al., 2023; Sun & Fan, 2018), mientras que otros entre los hombres (Machimbarrena & Garaigordobil, 2018; Wong et al., 2018); en tanto que otros estudios, como este, no encontraron diferencias estadísticamente significativas (DePaolis & Williford, 2015; Gilbar et al., 2023; Reed et al., 2016). Se recomienda la realización de otros estudios de prevalencia, que además examinen las diferencias por sexo en muestras no escolarizadas y de otras regiones del país, con el fin de considerar aspectos culturales y regionales para la comprensión y la prevención de este problema.

Por otra parte, aunque existe evidencia que indica que la CVN puede relacionarse con una afectación negativa de la salud mental y emocional de los adolescentes y jóvenes, que se asocia con síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, conducta suicida, baja autoestima y una menor calidad de las relaciones filio-parentales y con los pares (Branson & March, 2021; Caridade et al., 2019; Cava et al., 2020; Kim et al., 2018; Lu et al., 2018; Machado et al., 2022; Toplu-Demirtaş, May et al., 2022), los resultados de este estudio señalan una asociación con malas relaciones familiares y sociales, ya que los participantes que sufrieron CVN informaron con mayor frecuencia haberse escapado de la casa y una menor calidad de las relaciones con personas de la misma edad, adultos, padres y hermanos, aunque no reportaron un número significativamente mayor de intentos de suicidio ni un más bajo rendimiento académico, comparados con los participantes que no informaron CVN. Si bien estas dos últimas variables correlacionaron positiva y de manera negativa con la frecuencia de conductas de CVN sufridas, respectivamente, estas correlaciones, como las otras, fueron débiles, pues oscilaban entre .1 y .3 (Cohen, 1988).

Estos resultados sugieren que la CVN podría asociarse particularmente con una afectación negativa de las esferas familiar y social, por lo que estas esferas deberían considerarse en la implementación de programas de intervención y prevención. Los programas exitosos de prevención de la CVN, como Dating Matters (Centers for Disease Control and Prevention, 2022), abarcan, en ese sentido, los diferentes entornos de los adolescentes, como su familia, los pares, su escuela y su comunidad, asumiendo así una perspectiva socioecológica que considera los factores de riesgo y de protección de estos entornos (Galende et al., 2020; Gracia-Leiva et al., 2019; Vivolo-Kantor et al., 2021).

En resumen, los resultados señalan la necesidad de continuar investigando las variables asociadas con la victimización por CVN, así como la validación de diferentes alternativas de evaluación, intervención y prevención de este problema en Colombia, puesto que los resultados sugieren una elevada proporción de adolescentes y adultos jóvenes objeto de la CVN y dificultades asociadas en el campo familiar y social. En ese sentido, se ha recomendado implementar con esta población una serie de estrategias que permitan prevenir esta forma de violencia en la pare-ja, enfocadas en el establecimiento de relaciones de pareja satisfactorias y libres de violencia, el uso responsable de las TIC y la búsqueda de atención psicológica para intervenir las secuelas psicopatológicas que se presenten (Galende et al., 2020; Machado et al., 2022; Machimbarrena et al., 2018). Además, teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, los programas de intervención y prevención deberían considerar la edad de los participantes y el involucramiento de los padres de familia y educadores, para garantizar que sean efectivos y apropiados para las necesidades de los adolescentes y adultos jóvenes.

Como fortalezas de esta investigación, se puede mencionar el tamaño de la muestra, la participación de adolescentes y adultos jóvenes y la inclusión de variables que no se habían considerado anteriormente a nivel investigativo. Sin embargo, como limitaciones de este estudio, se debe mencionar su carácter transversal y el hecho de que no examinó otras variables que podrían estar relacionadas con la CVN, puesto que se han asociado con la violencia en el noviazgo tradicional. Además, las fuerzas de asociación de las correlaciones y los tamaños del efecto obtenidos fueron bajos, por lo que los resultados deben interpretarse con cuidado. Estas limitaciones deberían contemplarse en próximas investigaciones1.