INTRODUCCIÓN

A pesar de la reconocida importancia de los bosques tropicales, estas regiones han estado hostigadas por altas tasas de deforestación, que ponen en peligro su extraordinaria diversidad, así como los servicios ecosistémicos que brindan (Lewis et al. 2015). Los remanentes de bosques que aún existen se encuentran fragmentados por pastizales, cultivos o tejido urbano (Pacheco et al. 2011), resultando en paisajes compuestos por mosaicos de tierras con diferentes usos (Chazdon 2008, Lohbeck et al. 2015). De estos bosques en pie, más de la mitad corresponde a bosques sucesionales, que se han recuperado como producto de la regeneración natural dada tras un disturbio natural o antrópico (Chazdon 2014). Por ejemplo, para 2008 en América Latina, las coberturas con una permanencia menor a 60 años cubrían el 28,1 % del área boscosa (2,4 millones de km2) (Chazdon et al. 2016a); y entre 2000 y 2012 la vegetación sucesional aumentó en más de 360 000 km2 (Aide et al. 2013).

Numerosos estudios sobre la ecología de los bosques sucesionales de las tierras bajas del Neotrópico han generado un cuerpo de conocimiento robusto que documenta el potencial de recuperación que estos tienen (Finegan 1996, Chazdon et al. 2016a, Rozendaal et al. 2019). Por ejemplo, aunque la tasa de recuperación varía ampliamente entre sitios (Norden et al. 2015), el proceso sucesional permite, en algunos casos, alcanzar niveles de riqueza, composición y función similares a los encontrados previo a la perturbación (Derroire et al. 2016, Rozendaal et al. 2019). De hecho, los bosques sucesionales pueden albergar muchas de las especies encontradas en los bosques maduros (Norden et al. 2009, Toledo-Aceves et al. 2014) y servir como hábitat para una gran variedad de fauna (Acevedo-Charry y Aide 2019). Además, cumplen funciones ecosistémicas cruciales como la conversión de carbono atmosférico en biomasa viva (Poorter et al. 2016) y mejoran la conectividad del paisaje (Arroyo-Rodríguez et al. 2020). A una escala más amplia, la coexistencia de múltiples estados sucesionales en las coberturas de un paisaje puede implicar una mayor diversidad beta (Arroyo-Rodríguez et al. 2017). Debido a todo lo anterior, se ha considerado que los bosques sucesionales son elementos esenciales que deben integrarse en la planificación de la conservación en paisajes transformados (Arroyo-Rodríguez et al. 2020). En particular, varios estudios han propuesto que la regeneración natural y los bosques en vía de recuperación luego de una perturbación son aliados importantes en los procesos de restauración pasiva, permitiendo alcanzar algunas de las ambiciosas metas de restauración que se han planteado a nivel nacional y global (Chazdon 2017, Crouzeilles et al. 2017).

Sin embargo, la trayectoria sucesional que puede seguir un bosque es altamente contexto-dependiente, al estar regida por múltiples factores bióticos, físicos y sociales que se relacionan de maneras complejas (Jakovac et al. 2015). Esto resulta en que su curso sea a menudo incierto (Norden et al. 2015), y ha comprometido el valor que estas coberturas pueden aportar a la conservación en paisajes transformados frente a la sociedad y a los tomadores de decisiones (Gibson et al. 2000, Arroyo-Rodríguez et al. 2017). Por ejemplo, Arroyo-Rodríguez et al. (2017) enumeran varios de los factores socio-ecológicos relevantes en el proceso sucesional, y proponen un modelo según el cual la predictibilidad en las trayectorias que sigue un bosque depende del nivel de transformación del paisaje. En paisajes conservados, se espera que los bosques sean más resilientes gracias a la presencia de numerosos parches de bosque que actúan como fuentes de semillas y a la presencia de una comunidad diversa de dispersores (Chazdon 2003, Norden et al. 2009). Al contrario, en paisajes empobrecidos biológicamente por altos niveles de transformación, un número reducido de remanentes de bosque probablemente menguará la colonización de pro-págulos y por ende la capacidad de recuperación de las coberturas, truncando así la sucesión (Sarmiento 1997, Mesquita et al. 2001, Longworth et al. 2014). Aunque estos dos escenarios son opuestos, tienen en común una alta predic-tibilidad en la trayectoria sucesional que seguirá un bosque. En cambio, en paisajes con niveles de perturbación intermedia, la alta heterogeneidad en la configuración del paisaje puede generar trayectorias sucesionales muy variables y menos predecibles. Por lo tanto, la inclusión de los bosques sucesionales en las estrategias de conservación a escala regional se vería acrecentada con el reconocimiento de las condiciones ecológicas de las áreas donde hay bosques sucesionales y de la identificación de los factores que gobiernan el proceso sucesional (Arroyo-Rodríguez et al. 2017, Jakovac et al. 2021). Esto permitirá determinar si, para cumplir con las metas de restauración establecidas como prioridad en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, es suficiente con que la sucesión secundaria siga su curso o si, por el contrario, se requieren intervenciones de restauración activa en paisajes con distintos niveles de transformación (Chazdon y Guariguata 2016).

En Colombia, luego de una constante deforestación que ha ocurrido durante décadas (Etter et al. 2008), la cobertura boscosa ha presentado ganancias netas en varias regiones del país (Sánchez-Cuervo et al. 2012, Aide et al. 2013). A pesar de la importante superficie que cubren los bosques sucesionales, quedan aún muchos vacíos de conocimiento sobre su funcionamiento y su valor ecológico. En particular, no conocemos la extensión de los bosques sucesionales en el país, cómo cambia su distribución en las regiones, ni cuál es el estado del arte de la investigación sobre estos bosques en Colombia. Conocer la distribución de los bosques sucesionales en el país es una oportunidad única para fomentar su estudio, entender su dinámica, y promover la recuperación de las coberturas boscosas en paisajes transformados. Esta información, a su vez, permitirá definir en qué casos y bajo qué términos es conveniente generar procesos de restauración activa y por ende será base para generar propuestas que lleven al país a cumplir sus metas de restauración definidas como una prioridad en el Plan de Acción de Biodiversidad (MADS 2017) y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Por esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de arte en el conocimiento sobre los bosques sucesionales en Colombia para visibilizar las oportunidades de investigación y su importancia en las agendas de conservación de país. Específicamente nos preguntamos 1) ¿Cuál es la extensión de los bosques sucesionales en Colombia y su distribución en las regiones del país? y 2) ¿Cuál es el estado del arte de la investigación sobre bosques sucesionales en Colombia? Finalmente, proponemos unas consideraciones para el estudio de los bosques sucesionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Extensión y distribución de los bosques sucesionales en Colombia

Realizamos un recuento de la dinámica de bosques suce-sionales en Colombia usando los mapas de cobertura de la tierra de tres períodos: 2000-2002, 2005-2009 y 20102012, y siguiendo la clasificación de coberturas adaptada de la metodología Corine Land Cover (IDEAM 2010). Considerando las unidades de coberturas de la tierra (IDEAM 2010), la superficie de vegetación secundaria se calculó para cada período como la suma de los polígonos incluidos en las categorías bosques fragmentados con vegetación secundaria y vegetación secundaria o en transición. Una vez identificados estos polígonos, calculamos la superficie de vegetación ocupada por bosques sucesionales en los diferentes periodos usando el programa ArcGis 10.2.2. (ESRI 2014). Para determinar la ubicación de los bosques suce-sionales en Colombia utilizamos las unidades de coberturas del último mapa oficial de coberturas nacionales (periodo 2010-2012) y las clasificamos en cuatro categorías: vegetación secundaria, bosques maduros, otras coberturas naturales y coberturas transformadas (Tabla S1). Este análisis se realizó a nivel regional, distinguiendo las regiones biogeográficas de Amazonia, Caribe, Orinoquia, Pacífico y la región Andina; e internamente en los Andes distinguimos los valles secos del Cauca y Magdalena para separar las tierras altas y bajas.

Estado de la investigación sobre bosques sucesionales en Colombia

Realizamos una revisión bibliográfica de literatura científica sobre bosques sucesionales en Colombia publicada hasta el año 2021. Para ello utilizamos motores de búsqueda (Google Scholar), bases de datos y editoriales (Jstor, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley) con la combinación de términos "bosque sucesional", "bosque secundario" o "vegetación secundaria" o "successional forest", "secondary forest" o "secondary vegetation" y "Colombia"; también revisamos la literatura citada en los artículos resultado de las búsquedas. Si bien esta búsqueda no pretendía ser exhaustiva, es una muestra de la información con mayor visibilidad en términos de acceso virtual y del estado de la investigación de los bosques sucesionales en Colombia. De las publicaciones consultadas, se realizó una elección de aquellas que cumplieran con los siguientes criterios: 1) el término "secundario" o "sucesional" está explícito en el texto para referirse a una cobertura o al estado sucesional de un ecosistema, 2) se hace algún tipo de investigación, aporte al conocimiento o referencia de interés respecto al estado "secundario" o "sucesional" mencionado en el texto, y 3) dicha investigación, aporte o referencia es específica para Colombia, bien sea para un lugar, una región, un bioma o el país en su totalidad.

Las publicaciones seleccionadas fueron categorizadas en los siguientes componentes: tipo de documento (artículo, capítulo de libro, comunicación técnica, libro, simposio o tesis), año e idioma de la publicación, región biogeográfica del estudio, el marco general del estudio (flora, fauna, hongos, microbiológico, suelos, clima, información geográfica/geoespacial, otros), y dentro del marco general, el grupo de estudio referido a su nivel más específico (por ejemplo, dentro del marco general de flora el grupo puede ser briófitas, plantas vasculares, palmas, etc.), la temática principal del estudio (por ejemplo biodiversidad, biomasa, etología, etc.) y una categoría de la percepción que el/los autor(es) tienen de la concepción del término secundario, si la había.

RESULTADOS

Extensión y distribución de los bosques sucesionales en Colombia

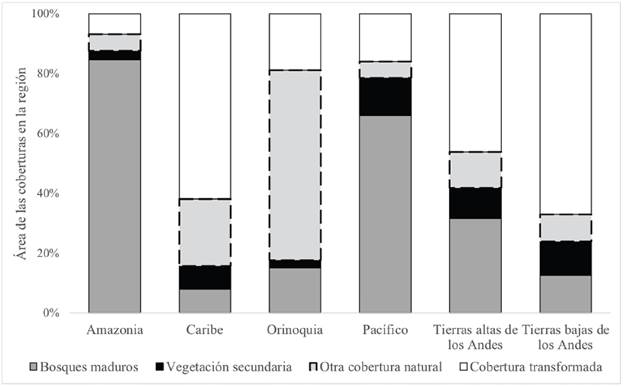

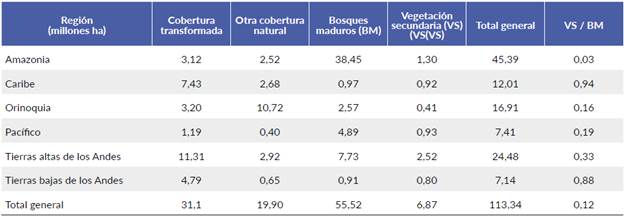

Se observó un aumento del 1,53 % del área ocupada por coberturas correspondientes a bosques sucesionales, pasando de 2,7 % del territorio nacional entre 2000-2001 al 4,51 % para el período 2010-2012, es decir, cerca de 7 millones de hectáreas de la superficie del país. Según nuestro análisis, para 2012, el 11 % de los bosques correspondía a bosques sucesionales distribuidos diferencialmente en las regiones (Fig. 1, Tabla 1). Las tierras altas de los Andes presentaron la mayor cantidad de vegetación secundaria, seguidas por la Amazonia, el Pacífico, la región Caribe y las tierras bajas de los Andes. La Orinoquia presentó la menor extensión de vegetación secundaria. Al evaluar la proporción de vegetación secundaria y de bosques maduros, la región Caribe presentó una cantidad similar de los dos tipos de bosque, al igual que las tierras bajas de los Andes. En las regiones Pacífico y Orinoquia, la vegetación sucesional constituyó aproximadamente una quinta parte del área de los bosques maduros, y en las tierras altas de los Andes, un tercio. Por último, la Amazonia presentó tan solo un 3 % de áreas con vegetación sucesional en comparación con aquella ocupada por los bosques maduros (Tabla 1).

Estado de la investigación sobre bosques sucesionales en Colombia

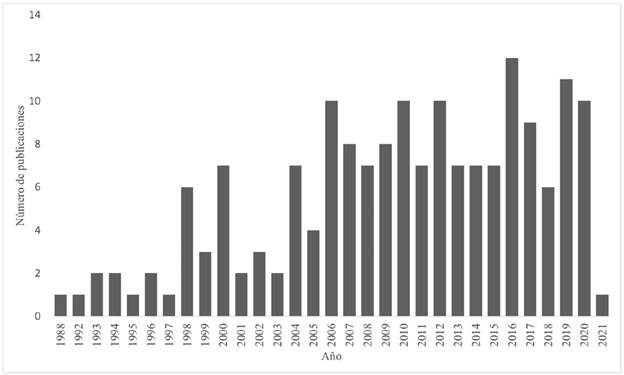

Revisamos un total de 174 publicaciones científicas (Tabla S1) desde finales de los años 80, con una tendencia al aumento después del 2006 (Fig. 2). La región Andina concentró la mayoría de los estudios (64 %), distribuidos de manera homogénea a lo largo del intervalo altitudinal. Las demás regiones tienen menor ocurrencia de estudios: Amazonia (13 %), Pacífico (7 %), Orinoquia (5 %) y Caribe (2 %). El objeto principal de los estudios fueron la flora (38 %) y la fauna (32 %), y menos frecuentes fueron los temas relacionados con información geográfica/geoespa-cial (12 %), suelos (4 %), hongos y microorganismos (3 %).

Figura 1 Porcentaje de cobertura de vegetación secundaria, bosques maduros, y otras coberturas naturales y transformadas en las regiones del país. La clasificación se realizó según el mapa de coberturas del período 2010-2012, siguiendo la categorización que existe para las coberturas del país, adaptada de la metodología Corine Land Cover (IDEAM 2010). En la Tabla S1 se presentan las unidades de cobertura usadas en las cuatro categorías del análisis.

El tema más estudiado fue la biodiversidad, en sus dimensiones de composición, estructura o variabilidad organísmica (57 %), y en menor medida en sus dimensiones de funcionalidad o diversidad funcional (2 %). A esto le siguió el estado o dinámica de coberturas (11 %), que correspondió a las metodologías que emplean información geográfica/geoespacial. Los servicios ecosistémicos fueron poco evaluados y entre ellos se encontraron investigaciones sobre biomasa aérea (7 %), biomasa edáfica (2 %) y regulación hídrica (2 %). Otras temáticas importantes por mencionar son algunas relacionadas con uso sostenible (5 %), conocimiento tradicional local (3 %), etología (3 %) e inferencias sobre trayectorias sucesionales (3 %).

El 37 % de los estudios reportaron la edad que tiene la cobertura que se percibe como secundaria, otros reportaron la composición, estructura o diversidad florística que se utilizó para inferir ese estado (14 %), o reportaron solamente el tipo de disturbio (tala, caza, fragmentación, etc.) que experimentó o está experimentando la cobertura (10 %). Los estudios que se apoyaron en información geográfica/geoespacial definieron sus coberturas principalmente mediante imágenes satelitales (9 %) o aerofotografías (4 %). Pocos estudios (2 %) evaluaron la edad de bosques secundarios con uso de varias metodologías, incluyendo datación mediante Carbono 14 en los árboles. Notoriamente, un 23 % de los estudios no presentó ningún tipo de información sobre los criterios que se usaron para discriminar una cobertura como sucesional, ni ninguna otra información para entender el tipo de disturbio que sufrió el bosque. Por último, solo se encontraron dos estudios en los que se han evaluado cronosecuencias, uno en la isla de Providencia y otro en la Amazonia.

DISCUSIÓN

Extensión y distribución de los bosques sucesionales en Colombia

El aumento en la extensión de los bosques sucesionales coincide con los patrones observados en países como Costa Rica, Ecuador, México y Puerto Rico (Aide et al. 2019). Para Colombia, Sánchez-Cuervo et al. (2012), Aide et al. (2019) y Fagua y Ramsey (2019) mostraron que el área de las coberturas boscosas incrementó en la primera década de este siglo, por la liberación de áreas a raíz de la erradicación de los cultivos de uso ilícito en el país (Sánchez-Cuervo et al. 2012), el aumento de los cultivos de café con sombrío y ganadería silvopastoril por encima de los 1500 m (Aide et al. 2019), o por la reducción de áreas cultivadas, principalmente en la ecorregión Chocó-Darién (Fagua y Ramsey 2019). La pérdida de productividad del suelo, la migración de los pobladores del campo a las ciudades, la mejora en las tecnologías o la globalización de los mercados también son factores que contribuyen al abandono de las tierras, detonando el inicio del proceso de sucesión y por ende la recuperación de coberturas boscosas (Rubiano et al. 2017).

Tabla 1 Área (millones de hectáreas) cubierta con vegetación secundaria, bosques maduros, y otras coberturas naturales y transformadas en las regiones de Colombia según el mapa de coberturas del período 2010-2012, siguiendo la categorización que existe para las coberturas del país, adaptada de la metodología Corine Land Cover (IDEAM 2010). Se presenta el cociente entre la cobertura de vegetación secundaria y bosques maduros (VS / BM). En la Tabla S1 se presentan las unidades de cobertura usadas en las cuatro categorías del análisis.

A pesar de este gran potencial de recuperación que muestran las áreas degradadas, la tasa de deforestación no ha cesado, y de hecho ha aumentado en el país en las últimas décadas (IDEAM c2019). La transformación de los bosques generalmente inicia con la tala de pequeñas áreas para agricultura de subsistencia, que con el tiempo son reemplazadas por pastos para ganadería, y finalmente, por agricultura mecanizada (Sánchez-Cuervo y Aide 2013). Etter et al. (2008) infirieron que desde el año 1500 hasta el 2000, se deforestó más de un tercio de los bosques en Colombia, luego de la aceleración en el crecimiento de la población en el siglo XX. A principio del siglo XXI, la deforestación en el país continuó con un ritmo aproximado de 150 000 ha/año (González et al. 2011), aunque con una amplia variación entre regiones (Etter et al. 2006, Sánchez-Cuervo y Aide 2013). Esta transformación se ha expandido por actividades como la minería, los cultivos de uso ilícito (González et al. 2011) o la acumulación de tierras con fines especulativos (Dávalos et al. 2014, Fagua y Ramsey 2019). Desde 2016, las tasas de deforestación se han incrementado, alcanzando las 158 894 ha deforesta-das en 2019 (IDEAM c2019), como consecuencia de los rápidos cambios sociales, económicos y políticos alrededor de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP (Negret et al. 2019). Este escenario, aunque desolador, ha promovido la discusión sobre la necesidad de incluir a los bosques sucesionales en las agendas de conservación como elementos clave del paisaje que permitan mantener las áreas ocupadas por bosques, necesarias para la biodiversidad (Arroyo-Rodríguez et al. 2020).

Nuestros resultados mostraron que el 11 % de la cobertura nacional corresponde a bosques sucesionales y que la extensión de estos varía entre las regiones, e incluso en algunas es comparable con la de los bosques maduros (Tabla 1), resultado que resalta la necesidad de entender el papel que juegan los bosques sucesionales en los diversos ecosistemas presentes en Colombia. Por ejemplo, González-M et al. (2019), exploraron las condiciones ambientales y florísticas y el estado sucesional de los bosques secos en el país y pusieron en evidencia que cerca del 80 % de los bosques secos, en diversas regiones, corresponde a bosques en estados sucesionales tempranos e intermedios, y que, con excepción de Orinoquia, los bosques maduros representan menos del 10 %.

La abundancia y ubiquidad de los bosques sucesionales en Colombia puede ser vista como una oportunidad que se alinea con metas mundiales, pues las tres convenciones marco de las Naciones Unidas sobre política ambiental incluyen a los bosques sucesionales y la restauración como herramientas fundamentales para abordar la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el cambio climático (UNCBD c2012, UNCCD c2015, UNFCCC c2015). Cada vez es mayor la evidencia demostrando que la regeneración natural es una de las estrategias más costo-efectivas para cumplir con estos compromisos de restauración tanto a nivel local (Chazdon 2017, Crouzeilles et al. 2017) como regional (Chazdon 2008, Chazdon y Guariguata 2016). A la luz de estos resultados, hacemos un llamado a considerar a los bosques sucesionales como aliados para cumplir con los objetivos de restauración del país en el largo plazo (Echeverry-Galvis et al. 2019).

Figura 2 Número de publicaciones sobre bosques sucesionales en Colombia en cada año del periodo analizado.

En conclusión, la permanencia de los bosques sucesionales en el paisaje representa un reto para Colombia que se puede abordar en tres pasos: (i) el reconocimiento de su potencial ecológico, (ii) la evaluación sistemática de los factores que determinan la sucesión, y (iii) la integración de variables socio-económicas como determinantes para la gobernanza local y nacional de los bosques en el paisaje (Vieira et al. 2014, Jakovac et al. 2021). Este reto debe abordarse considerando las particularidades sociales y económicas de cada región, estudiando los factores ecológicos que determinan la recuperación en los diferentes ecosistemas y contextos del país, así como aquellos que promueven la deforestación en cada región de Colombia.

Estado de la investigación sobre bosques sucesionales en Colombia

La revisión de la literatura sobre bosques sucesionales en Colombia reveló que aún existen vacíos de conocimiento importantes en temas de la ecología y trayectorias de recuperación de estas coberturas. Por ejemplo, se hace evidente la necesidad de generar más información en las regiones Caribe, Pacífico, y Orinoquia considerando la proporción de bosques sucesionales/bosques maduros que allí ocurren.

En relación con las temáticas de investigación sobre bio-diversidad, la proporción más alta de estudios correspondió con el estudio de la biodiversidad, en sus dimensiones de composición taxonómica y estructura. En cambio, fue baja la proporción de trabajos sobre ecología funcional, por lo que hacemos un llamado a la incorporación de esta dimensión de la biodiversidad en el estudio de los bosques sucesionales. La aproximación funcional complementa la taxonómica y permite un entendimiento mecanístico de la sucesión al relacionar las características morfo-fisiológicas de las especies con sus estrategias ecológicas para dispersarse y responder a los diferentes filtros ecológicos (Lohbeck et al. 2012, 2015, Craven et al. 2015). Mientras mayores sean la redundancia funcional, es decir el número de especies que contribuyen de manera similar a una función, y la diversidad funcional, entendida como la pluralidad en las estrategias funcionales para responder a la perturbación, mayor será la capacidad de un ecosistema de retornar a las condiciones originales (Laliberté et al. 2010).

Entre los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques sucesionales, el más estudiado fue el de acumulación de biomasa, aunque en una baja proporción con respecto a todos los estudios evaluados (7 %). El entendimiento de este proceso es fundamental para el comprender el valor ecológico de los bosques sucesionales frente al cambio climático (Lennox et al. 2018). Además, permite explorar alternativas como el pago por servicios ambientales (por ejemplo, REDD++), que conllevan a una menor deforestación y que promueven la persistencia de los bosques sucesionales en los paisajes (Gilroy et al. 2014). De igual manera, la investigación sobre las trayectorias sucesionales presentó muy pocos estudios (3 %), lo cual limita nuestro conocimiento sobre los factores que determinan el proceso ecológico de sucesión en diferentes ecosistemas del país. Para obtener información que nutra las estrategias de restauración a diferentes escalas se necesitan investigaciones de largo plazo que documenten los cambios en las comunidades vegetales con el paso del tiempo en diferentes contextos. Este tipo de estudios son los grandes ausentes en la investigación sobre bosques sucesionales en Colombia en la revisión aquí realizada.

Numerosos estudios evaluaron los cambios de cobertura y en algunos casos se mostró un aumento en la categoría Vegetación secundaria. En otros países tropicales, se ha relacionado la proporción de bosque remanente en un paisaje con variables asociadas al precio y a la tenencia de la tierra, a la distancia a los centros urbanos y a las políticas que incentivan actividades económicas (Geist y Lambin 2002, Crk et al. 2009), revelando que la ganancia de coberturas naturales también está asociada con variables sociales y económicas (Geist y Lambin 2002, Chazdon 2014). Además, debido a que los paisajes son muy dinámicos en su configuración, es necesario integrar la temporalidad dentro de los análisis que consideran variables socioeconómicas y, en esa medida, de los cambios en las de coberturas boscosas (Aide et al. 2019).

Es notable que un alto porcentaje de los estudios no presentó información sobre los criterios que se usaron para considerar una cobertura como sucesional, ni para entender el tipo de disturbio de la misma. Reportar la edad de los bosques, así como los criterios que se siguen para definirla, es clave para generar un marco de referencia que permita comparar las dinámicas sucesionales dependiendo del tipo y de la escala del disturbio que ocurrió en el área.

Consideraciones para el estudio de los bosques sucesionales

Una vez reconocidos los vacíos de conocimiento sobre el estudio de los bosques sucesionales en el país, presentamos algunos de los mayores retos que enfrenta el estudio de estos bosques con el fin de fortalecer temas conceptuales que permitan que su comprensión sea más holística. Comenzamos con unas reflexiones acerca de la definición y de la terminología que se usa y proseguimos con algunas consideraciones metodológicas.

Definición

Los bosques sucesionales son comúnmente llamados bosques secundarios, término que se popularizó en la literatura en la última década del siglo XX (Brown y Lugo 1990, Corlett 1994). Aunque su uso no representa un problema para círculos científicos o para personas con el conocimiento y experiencia en dinámicas ecológicas forestales, conlleva una connotación negativa que puede ser un inconveniente al momento de entablar diálogo con tomadores de decisiones y el público en general (Corlett 1994). Probablemente el término secundario se concibió para describir dinámicas forestales en un sentido cronológico (i.e. estado que ocurre después de un disturbio), pero la acepción principal del término, tanto en español como en inglés, es la de dar un menor valor o importancia al sustantivo que califica.

Chazdon et al. (2016b) han sugerido que el uso de términos relacionados con los bosques y sus dinámicas es de vital importancia porque influye en la creación de políticas y normativas, y en la forma como se realiza el monitoreo y los reportes del estado de los bosques. Por esta razón, hacemos una invitación a limitar el uso del término secundario y sugerimos usar términos como joven (e.g. bosque joven), juvenil, en regeneración, o sucesional. Si bien esta invitación toma relevancia en espacios de discusión cuando se trabaja desde una interdisciplinariedad, recomendamos considerar denominaciones alternativas también dentro de la investigación científica, o al menos hacer explicita la definición de secundario y su connotación en cada caso.

Metodologías para el estudio del proceso sucesional

El estudio del proceso sucesional se ha abordado desde diferentes aproximaciones, que tienen en común la consideración del tiempo desde el abandono de la tierra como la variable que explica los cambios en la vegetación. Una de las metodologías más usadas para estudiar la sucesión ecológica es la de las cronosecuencias, que estudian distintos puntos en el espacio y asumen que los bosques analizados solo varían en la edad desde el abandono, y que las demás variables abióticas y la historia de sus componentes son constantes (Johnson y Miyanishi 2008). A través de esta aproximación, se estiman de manera indirecta las tasas de cambio en la vegetación, asumiendo que ocurren procesos similares entre los diferentes bosques (Chazdon et al. 2007). Aunque este acercamiento permite evaluar la sucesión a lo largo de una amplia ventana de tiempo, los supuestos mencionados no son realistas (Mora et al. 2015, Jakovac et al. 2021), convirtiendo las cronosecuencias en fotos instantáneas de trayectorias sucesionales independientes (Johnson y Miyanishi 2008). Ante esto, incluir varias réplicas de bosques de la misma edad podría minimizar malinterpretaciones en las trayectorias sucesionales (Chazdon et al. 2007, Mora et al. 2015). Otro punto clave que hay que tener en cuenta es que, dado que en los paisajes existen diferencias en características como fertilidad del suelo, pendiente, elevación o drenaje, la selección de sitios debe minimizar la variación en condiciones bióticas, y debe seguir criterios objetivos como registros de uso y tipo de suelo (Chazdon et al. 2007, Johnson y Miyanishi 2008).

Reconociendo las limitaciones de las cronosecuencias, muchos estudios han monitoreado la dinámica de la vegetación dentro de cada bosque, documentando así los cambios acumulativos en la diversidad y en la abundancia de especies (Chazdon et al. 2007, Norden et al. 2015). Aunque esta aproximación permite tener información sobre el proceso sucesional en ventanas temporales limitadas, el estudio de la dinámica de la vegetación ha evidenciado que existen numerosos factores que determinan la mortalidad y reclutamiento de las especies y por ende la trayectoria de la sucesión en los bosques tropicales. Esto explica en parte el patrón idiosincrático y complejo que observamos cuando evaluamos cambios temporales en la estructura y riqueza de los bosques (Chazdon et al. 2007). Como una estrategia para entender de manera más holística las trayectorias sucesionales, recomendamos que en el estudio del proceso sucesional se incluyan otras variables, además del tiempo desde el abandono de la tierra, que permitan entender los cambios en la vegetación. Ejemplos de estas variables son los factores edáficos y climáticos en una escala local, y el contexto de la escala del paisaje y la historia de uso previo de la tierra en una escala regional (Jakovac et al. 2021).

Uso de sensores remotos

El uso de sensores remotos ha permitido tener una visión complementaria en el estudio de los bosques sucesionales, dando la posibilidad de cuantificar el área que ocupan estos bosques en el paisaje y relacionando sus dinámicas de permanencia o transformación con variables ambientales medidas en otras escalas, o incluso con variables socioeconómicas (Geist y Lambin 2002). Sin embargo, esta aproximación presenta varios retos, empezando por la acotación conceptual de vegetación secundaria. Por ejemplo, existe un riesgo de interpretación errónea del estado sucesional de un bosque (Kolecka et al. 2015) dado que es imposible a partir de sistemas de información geográfica inferir con precisión su edad, sus tasas de recuperación, o discernir a partir de qué momento un bosque está lo suficientemente avanzado en su proceso sucesional para considerarlo como maduro (Chazdon 2014, Carreiras et al. 2017). Este problema metodológico se ve agravado si se tiene en cuenta que los bosques sucesionales pueden tardar tiempos distintos en alcanzar la madurez según diferentes factores ambientales. Por ejemplo, para los bosques húmedos neo-tropicales de tierras bajas se considera que, a partir de 500 años, un bosque puede denominarse maduro, mientras que los bosques jóvenes corresponden a bosques de hasta 20 años después del abandono (Rozendaal et al. 2019). Sin embargo, se esperaría que el proceso sucesional sea más lento en ecosistemas montañosos, debido a las diferencias en las tasas de crecimiento de las especies (Fahey et al. 2016) o en bosques secos, en donde el estrés ambiental es más fuerte (Lohbeck et al. 2015).

Adicionalmente las imágenes satelitales presentan información del dosel del bosque sin incluir información sobre los estratos más bajos, que es en donde está la información clave en los procesos de regeneración (Green y Harms 2018). Las imágenes pueden presentar un dosel cerrado que indicaría la presencia de un bosque maduro, aunque en el sotobosque haya condiciones bióticas o abióticas que no promuevan el reclutamiento natural o el recambio en la dominancia de las especies que se están regenerando (Mesquita et al. 2001). Recomendamos que los estudios de bosques sucesionales que hagan uso de sensores remotos, se apoyen en metodologías de validación en campo con el fin de discriminar los bosques de otros tipos de coberturas, particularmente de bosques maduros o plantaciones forestales (ver por ejemplo Ruiz et al. 2011).

CONCLUSIONES

Tanto a nivel mundial como en Colombia, los bosques su-cesionales son y seguirán siendo un componente clave de los paisajes transformados. La cobertura de vegetación en proceso de regeneración en Colombia aumentó en un 1,53 % entre 2000 y 2012, y si bien estos bosques hacen parte importante de la cobertura boscosa del país, su valor ecológico no ha sido lo suficientemente estudiado. A pesar de su abundancia y ubiquidad, los bosques sucesionales son con frecuencia considerados como coberturas de menor importancia ecológica. Por ejemplo, en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico (MADS 2018), la vegetación secundaria tiene un valor considerablemente menor al de áreas maduras. Así, cuando se afecta esta cobertura se propone que el esfuerzo de compensación, en términos de cuantificación de área a compensar, sea la mitad del valor que se sugiere cuando se afecta a un bosque maduro. Sin embargo, en algunas regiones los bosques sucesionales representan una fracción significativa de la cobertura natural y por ende son importantes en términos de conectividad y provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Esto, con el agravante que la cobertura secundaria está definida a priori en una base de datos geográfica conformada por inferencia espectral con ciertas limitaciones. Por razones como estas, nos unimos a las voces de otros autores que consideran y sustentan que los bosques sucesionales no pueden ser estigmatizados como ecosistemas degradados (Chazdon y Guariguata 2016), y que por el contrario sean tenidos en cuenta como elementos valiosos dentro de los paisajes (Chazdon 2014, Rozendaal et al. 2019). La regeneración natural que ocurre en áreas deforestadas o degradas debe explorarse en relación con las metas de restauración, y evaluar cómo las múltiples variables bióticas, físicas y socioeconómicas que operan simultáneamente y a diferentes escalas determinan las trayectorias sucesionales observadas.