La empatía es la capacidad de conectarnos emocionalmente con otros, nos permite entender las conductas humanas que más valoramos y las más negativas. Se ha dicho que la maldad se debe a una empatía erosionada (Baron-Cohen, 2012) y la falta de empatía es uno de los rasgos centrales de la personalidad antisocial (Verschuere et al., 2018), caracterizada por la crueldad en las relaciones interpersonales (Florenzano & Guerrero, 2014). La empatía es como un pegamento social que nos mantiene unidos (De Waal, 2009) al permitirnos comprender las emociones de los demás, alegrarnos por otros y entender cuando sufren. Diversos mamíferos muestran empatía (De Waal & Preston, 2017) y bebés de tan solo seis meses la manifiestan en forma de preocupación y tristeza, ante el llanto de otros bebés (Davidov et al. 2021). Algunos autores han propuesto que evolucionó junto con el cuidado parental para mejorar la oportunidad de la descendencia de sobrevivir (Gonzalez-Liencres et al., 2013), aunque podemos ser empáticos hacia desconocidos con mayor frecuencia de lo esperado (Batson et al., 2005).

Batson (2009) propone que estudiar la empatía busca responder una de dos preguntas: ¿Cómo podemos saber lo que otra persona piensa o siente? o ¿qué nos lleva a responder con sensibilidad y cuidado ante el sufrimiento de otros. Esto genera dos líneas de interés: el proceso de comprender a otros y el proceso que antecede la ayuda y cuidado de otros. Este autor precisa ocho usos distintos del término empatía: (1) Empatía cognitiva o precisión empática, que es conocer el estado interno de otra persona; (2) Empatía facial, mimetismo motor o imitación, la cual trata de adoptar la postura o expresión de otra persona; (3) Sentir lo que otra persona siente (o un sentimiento similar), entendido como contagio emocional; (4) Einfühlung (sentirse dentro) o proyectarse uno mismo en la situación de otro, que trata de imaginarse cómo es ser cierta persona u objeto inanimado, proceso en que los artistas se imaginan los objetos o personajes que pintan o describen literariamente; (5) Toma de perspectiva, entendido como imaginar cómo siente o piensa otra persona, lo cual es diferente a percibirse cómo es ser alguien, ya que imaginar los pensamientos y sentimientos es una forma más específica de imaginarse cómo es ser otra persona; (6) Imaginar como uno respondería o se sentiría en el lugar de otra persona, que puede interpretarse como “tomar el rol de otra persona” y es un término diferente al concepto Einfühlung, que fue pensado más como un concepto estético; (7) Angustia propia, como un estado desagradable para quien observa, provocado por ver angustiado o sufriendo a alguien más, que implica sentirse angustiado a causa del otro y no por el otro; y (8) Compasión, preocupación empática o simpatía, que es un estado de preocupación por el bienestar de otra persona.

En el presente estudio se asumió una definición multidimensional de la empatía, con un apartado cognitivo -comprender lo que el otro siente-, definido por Batson (2009) como toma de perspectiva y dos de las reacciones emocionales que experimentan los observadores cuando ven las emociones de los demás: (1) malestar personal, que implica compartir las emociones negativas de los otros, sentirse angustiado y sentirse motivado a mitigar esa angustia ayudando o de otra manera, y (2) compasión, que es compartir las emociones negativas de los otros, sintiéndose angustiado y motivado a reducir esa angustia aminorando la angustia del otro. Esta concepción se fundamentó en los modelos para comprender el vínculo de la empatía con las conductas de ayuda (Coke et al., 1978), buscando saber qué lleva a una persona a responder con sensibilidad y cuidado ante el sufrimiento de otros. Por ello, no se tomaron en cuenta los otros aspectos de la empatía descritos por Batson (2009).

La empatía como constructo multidimensional

Batson (2009) ha señalado un acuerdo entre los académicos sobre la importancia de la empatía, pero difieren en el por qué, en sus efectos y conceptualización. Las diferentes definiciones se deben a un mayor énfasis en el aspecto cognitivo o emocional (Fernández-Pinto et al., 2008). Por ejemplo, Mehrabian y Epstein (1972) construyeron el Cuestionario de Empatía Emocional (CEE) priorizando el aspecto emocional y diferenciándolo del aspecto cognitivo: mientras el cognitivo implica leer con precisión las emociones de los otros, el emocional implica compartir esos sentimientos, por lo menos a un nivel básico, sintiendo su placer o disconfort. El CEE contiene 33 reactivos que privilegian el contagio emocional en la empatía (e.g., “Las personas alrededor de mí tienen mucha influencia en mi estado de ánimo”).

Hogan (1969) construyó una medida de empatía con enfoque cognitivo, definiéndola como la aprehensión intelectual o imaginativa por la condición o estado mental de otra persona. Utilizó 31 reactivos del Cuestionario Multifásico de Personalidad Minnesota, 25 del Inventario Psicológico California y 8 más creados por él (e.g., “Como regla me es poco difícil ponerme en los zapatos de otras personas). Ha sido muy utilizado, pero se ha cuestionado su validez, afirmándose que puede estar midiendo otros constructos como orientación al logro (Froman & Peloquin, 2001).

Por otra parte, Davis (1980) creó el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) integrando las perspectivas emocional y cognitiva para lograr un mayor poder predictivo. Aunque relacionados, Davis (1980) consideró que ambos elementos pueden diferenciarse y medirse independientemente, ya que no siempre ocurren juntos como lo mostraron Coke et al. (1978) , quienes postularon un modelo de dos fases donde la empatía emocional y la cognitiva deben ocurrir para que el circuito de la empatía provoque una acción prosocial. Comprender que alguien tiene un problema -empatía cognitiva, específicamente toma de perspectiva- es necesario para saber cómo ayudar y puede provocar una emoción; esta emoción, activada mediante el contagio emocional puede llevar a ayudar, siempre y cuando se atribuya a la necesidad de otra persona. La toma de perspectiva puede despertar una respuesta compasiva, por lo que ambos componentes se encuentran ligados: si las personas solo tienen una respuesta emocional no podrán atribuirla a la otra persona y entonces no ayudarán; y si solo tienen una respuesta cognitiva, no estarán motivados a acercarse a los otros. La distinción entre estos componentes continúa siendo útil porque no siempre se darán juntos. Por ejemplo, las personas que molestan a otros en Internet (cybertrolling) suelen tener rasgos psicópatas, en tanto que experimentan empatía cognitiva (toma de perspectiva) y no empatía emocional (compasión), ya que reconocen estar lastimando a otras personas, pero no se contagian de sus sentimientos negativos (Sest & March, 2017).

El IRI contiene cuatro factores: (1) toma de perspectiva -tendencia espontánea a adoptar el punto de vista de otros-; (2) fantasía -tendencia a interiorizar imaginariamente los sentimientos y acciones de personajes ficticios-; (3) preocupación empática -experimentar simpatía y preocupación por los sentimientos de otros-, y (4) angustia personal -sentimientos de angustia y tensión hacia uno mismo en situaciones de relaciones interpersonales- (Davis, 1980). La aproximación multidimensional convirtió al IRI en la primera elección para medir empatía. Se ha utilizado para estudiar habilidades sociales, la habilidad para detectar estímulos emocionales en pacientes con daño cerebral y hasta la violencia en prisión (Keaton, 2017). También ha mostrado su capacidad predictiva, donde el factor de pre- ocupación empática fue más alto en prisioneros que no ejercieron violencia que en quienes sí la ejercieron; además, la toma de perspectiva pudo predecir si un prisionero cometería un acto violento en las 24 horas siguientes a ser liberado (Lauterbach & Hosser, 2007).

La estructura multidimensional de la empatía (Davis, 1980), se ha confirmado con la descripción del funcionamiento de las neuronas espejo, que entrelazan los componentes cognitivo y emocional, justificando que conformen un mismo constructo. Así, cuando un observador percibe que alguien expresa una emoción puede experimentar una respuesta vicaria tanto en los músculos faciales, como en las neuronas asociadas al movimiento de esos músculos; de tal forma que hay una activación como si el observador estuviera sintiendo lo que ve. Este proceso puede ser automático e involuntario, activando una emoción en el observador, y a través de la retroalimentación facial el observador puede entender qué emoción está experimentando el otro (Gallese et al., 2004; Iacoboni, 2009). Sin embargo, el IRI tiene algunos puntos débiles, por ejemplo, el factor de fantasía no necesariamente debería vincularse con la capacidad para entender las emociones de otros, siendo un correlato de la empatía y no una medida de la empatía en sí misma. Por otro lado, la definición de angustia personal de Davis (1980), se centra en los sentimientos de tensión en las relaciones interpersonales, lo que se parece mucho a la concepción de fobia social -reacciones de ansiedad ante el escrutinio de otros- (Caballo et al., 1997). Para discernirlas, puntualizamos que la angustia personal se da ante el sufrimiento ajeno y produce que la persona se centre en sí misma, sin intentar ayudar a otros. Aunque las sensaciones experimentadas en la angustia personal (ante el sufrimiento ajeno) y la fobia social (ante el escrutinio de otros) pueden ser similares, sus causas y atribuciones son diferentes.

Escala Multidimensional de Empatía (EASE)

Díaz-Loving et al. (1986) retomaron la estructura multidimensional de Davis (1980) para realizar la Escala Multidimensional de Empatía (EASE), un instrumento adecuado para la población mexicana. Definieron la empatía como las reacciones ante las experiencias de otra persona, categorizando las reacciones como cognitivas -la habilidad de entender las vivencias de otros- y emocionales-respuestas viscerales e irreflexivas-. Redactaron los reactivos pensando en la estructura del IRI, pero en su análisis factorial encontraron cuatro dimensiones: (1) compasión empática -tomar en cuenta los sentimientos de los otros-; (2) perturbación propia -perder el control en situaciones desagradables-; (3) indiferencia-tranquilidad - falta de reacción ante los problemas de otro-, y empatía cognoscitiva -percibir los estados anímicos y emociones de otros-. Díaz-Loving et al. (1986) conciben el factor indiferencia como antagónico de la empatía, caracterizado por no reaccionar emocionalmente o hacerlo con mucha calma, sin que implique necesariamente regocijarse por el sufrimiento ajeno o experimentar crueldad, lo que asemeja entonces a un opuesto de la empatía y no necesariamente a un factor en sí mismo. Encontraron que la compasión empática y la empatía cognoscitiva se relacionan positivamente (r = .24); la compasión empática y la perturbación propia tienen una relación positiva débil (r = .16); y la indiferencia y la perturbación propia tienen una relación negativa (r = -.22). Las personas con mayor escolaridad tuvieron puntajes más altos de empatía cognoscitiva, indiferencia-tranquilidad y compasión empática. Las mujeres presentaron mayores puntajes de compasión empática y perturbación propia, lo que atribuyen a patrones de socialización que refuerzan que las mujeres sean más expresivas y los hombres más instrumentales (Díaz-Loving et al., 1986).

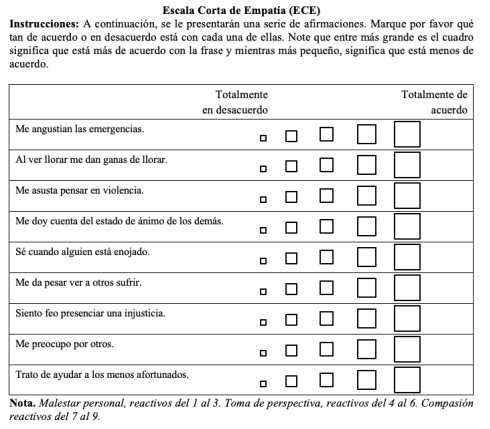

El presente estudio expone una versión reducida del EASE, que requiere menos tiempo de respuesta, pero con características adecuadas de validez y confiabilidad, ya que en población mexicana se ha mostrado que las personas están dispuestas a invertir 10 minutos en una encuesta completa (Revilla & Ochoa, 2017). Considerando que el factor de indiferencia no ha sido identificado en otros modelos de medición de la empatía -que conceptualmente es más un factor de “no empatía” y no un componente de la empatía, y que la presente investigación busca una versión corta de la EASE-, se buscará identificar una estructura de los tres factores de la EASE que sí han sido identificados conceptualmente en otros modelos de empatía, a saber: compasión empática, perturbación propia y empatía cognoscitiva. Para cumplir el objetivo se amplió la muestra utilizada originalmente a una población mexicana más diversa, incluyendo regiones que variaron en su densidad poblacional, lo que se ha visto repercute en el anonimato y la prosocialidad (Wright, 2013). Además, se buscó obtener evidencias de validez concurrente al relacionarlo con el IRI (Davis, 1980; Escrivá et al., 2004), se obtuvieron evidencias de validez mediante criterios externos al examinar puntajes más altos en empatía en quienes realizan conductas prosociales (Eisenberg & Fabes, 1991; Eisenberg, 2003; Hoffman, 2008); y finalmente, se propuso obtener evidencias de validez mediante criterios externos analizando las relaciones entre los factores de la ECE y los cinco rasgos de personalidad, como se ha observado en otros estudios (Abe et al., 2018; Guilera et al., 2019).

Método

Participantes

La muestra fueron 674 participantes, 50.8 % mujeres y 49.2 % hombres, residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua (44.2 %), ubicada al norte del país, la Ciudad de México (33.4 %) y León, Guanajuato (22.4 %), al centro de México. La edad promedio fue de 22.8 años con una de = 9.2. Los niveles de estudio reportados fueron 6.7 % educación primaria, 14.6 % secundaria, 31.7 % medio superior, 44.6 % educación superior y 2.4 % algún posgrado.

Instrumentos

Empatía. Aplicamos la versión original del EASE (Díaz-Loving et al., 1986), compuesta por 49 reactivos divididos en cuatro factores: compasión empática (e.g., “Me aflige presenciar una injusticia”) (α = .83); perturbación propia (e.g., “Al ver llorar me dan ganas de llorar” (α = .89); empatía cognoscitiva (e.g., “Percibo cuando alguien no se lleva bien”) (α = .79), e indiferencia (e.g., “Me mantengo tranquilo en situaciones de emergencia”) (α = .77). Se contestó con una escala tipo Likert de cinco puntos que va de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo. Dos reactivos fueron escritos de nuevo en este este estudio, debido a que contienen palabras que ya no son vigentes en el español actual ocupado en México, incluyéndose tanto las versiones originales como las versiones reescritas. Al final, estos cuatro reactivos fueron eliminados en el proceso del análisis factorial exploratorio.

Índice de Reactividad Interpersonal (IRI). Se aplicó para contar con indicadores de validez concurrente, en tanto que es un instrumento que tiene fortalezas, no solo por ser extensamente ocupado, sino por mostrar correlatos conductuales, aunque la subescala de fantasía no esté completamente justificada y la redacción de los reactivos pueda simplificarse. La versión validada en población española (Escrivá et al., 2004) tiene las mismas dimensiones que la original: fantasía, preocupación empática, malestar personal y toma de perspectiva. Está conformada por 28 reactivos presentados en una escala de cinco puntos de 1 = me describe poco a 5 = me describe mucho. Esta traducción es fiel a la original en contenido, conserva la misma cantidad de reactivos, y por lo tanto, tiene las mismas ventajas y problemáticas. Los valores de alfa de Cronbach oscilan entre .56 para toma de perspectiva y .70 para fantasía.

Conductas prosociales. Se realizaron las siguientes preguntas: (1) “¿Ha hecho donativos a alguna institución que dedique su tiempo a ayudar a otros?” (Sí/no) y (2) “¿Realiza alguna actividad de ayuda a otros de manera constante?” (Sí/no). Solo la muestra de Ciudad de México respondió este instrumento.

Datos sociodemográficos. Incluimos una sección de datos generales donde se pregunta por el sexo, la edad, el nivel de estudios y la ciudad de residencia.

Inventario de Personalidad de Diez Ítems (Gosling et al., 2003). Mide el modelo de los cinco rasgos de la personalidad (extroversión, amabilidad, conciencia, apertura a la experiencia y estabilidad emocional) con 10 pares descriptores (e.g., “introvertida/entusiasta”, “reservada/callada”) que se responden en una escala tipo Likert de siete puntos (1 = Muy en desacuerdo a 7 = Muy de acuerdo). Ha mostrado ligeramente mejores indicadores de validez que otras medidas breves de la personalidad (Furnham, 2008) y ha presentado una adecuada confiabilidad prueba-reprueba, además de niveles apropiados de validez convergente, discriminante y externa (Gosling et al., 2003). Ha sido empleada para investigación previamente en México (Martín del Campo-Ríos & Cruz-Torres, 2020). Solo la muestra de Ciudad Juárez respondió este instrumento.

Procedimiento

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El levantamiento se realizó en línea mediante las plataformas Google Forms y Survey Monkey. Los investigadores, estudiantes y colegas apoyaron compartiendo la convocatoria en redes sociales. Al inicio de la encuesta se presentó el consentimiento informado, invitando a participar voluntariamente, haciendo énfasis en que el procesamiento de datos se haría con fines de investigación científica garantizando la confidencialidad de las respuestas a resguardo de los investigadores. Se proporcionaron nombres y direcciones de correo electrónico de los investigadores para aclaración de dudas. Se explicó que no se otorgarían recompensas, pero tampoco sanciones si decidían no participar o retirarse a mitad de la encuesta. Al final del formato, los participantes indicaban marcando en una casilla si aceptaban participar una vez leído el consentimiento. Finalmente, según la decisión de cada participante, un botón permitía continuar con la encuesta y otro abandonar la página. El procedimiento fue aprobado por el Comité Institucional de Bioética en la Investigación de la Universidad de Guanajuato en el acta CIBIUG-EXT-06-2021 y el Comité Institucional de Ética y Bioética de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el acta CIEB-2019-1-021.

Análisis de datos

La base de datos se dividió en dos mediante selección aleatoria de casos. Con la primera base de 337 casos se realizó el análisis factorial exploratorio mediante el programa Factor (Ferrando & Seva, 2017). Se analizó la matriz de correlaciones policóricas, adecuadas para niveles de medición ordinales como los utilizados en este estudio, verificando que era posible su factorización mediante el indicador Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con valores ≥ .7 y valores estadísticamente significativos en la prueba de Bartlett. El número óptimo de dimensiones a extraer se determinó mediante el análisis paralelo de implementación óptima (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011), en contraste con las dimensiones teóricamente esperadas. Los factores se extrajeron mediante el método robusto de mínimos cuadrados ponderados diagonalmente. Se interpretó la matriz rotada a través del método normalizado promax. Los reactivos fueron descartados por obtener valores menores a .5 en la medida de adecuación muestral (Lorenzo & Ferrando, 2021) o por presentar cargas inferiores a .4 en todos los factores, o bien cargas superiores a .4 en más de un factor. Al buscar una versión más reducida que el instrumento original, se privilegiaron aquellos reactivos con cargas factoriales más altas, descartando otros de contenido conceptual similar, pero de carga factorial menor. Se consideraron como factores válidos los que retuvieran por lo menos tres indicadores, con valores de consistencia interna ≥ .7 y que fueran congruentes en su contenido conceptual con el modelo teórico. La bondad de ajuste se valoró como aceptable al obtener valores de RMSEA ≤ .08, CFI ≥ .95, GFI ≥ .90 y AGFI ≥ .90. El análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo en la segunda base de datos con 337 casos seleccionados al azar. Para ello, se utilizó el programa JASP (2022), estimando las discrepancias median- te el método de mínimos cuadrados ponderados diagonalmente (adecuado para niveles de medición ordinales). La bondad de ajuste se consideró adecuada al obtener valores de RMSEA ≤ .08, CFI ≥ .95, GFI ≥ .90 y SRMR ≤ .08 (Brown, 2015). La consistencia interna fue analizada para cada factor mediante la fórmula omega de McDonald (Zinbarg et al., 2005) utilizando el programa JASP (2022). Para poner a prueba la equivalencia del instrumento entre mujeres y hombres se realizó un análisis multigrupo con el programa JASP (2022), tomando como valores aceptables al comparar los modelos de equivalencia configural, métrica y estricta incrementos en Chi2 que no fueran estadísticamente significativos, decrementos menores a .01 en el índice CFI, e incrementos máximos de .015 en el índice RMSEA (Chen, 2007).

Resultados

Evidencias de validez de estructura interna y confiabilidad

El análisis factorial exploratorio mostró un índice KMO = .77 y valores estadísticamente significativos en la prueba de Bartlett (Chi2 = 1092.4, gl = 36, p < .001), indicando que era posible extraer factores de la matriz de correlaciones policóricas. El análisis paralelo sugiere la extracción de dos factores que superan el promedio de varianza aleatoria. Sin embargo, dado que en el modelo teórico de la EASE se incluyen los factores de compasión empática, perturbación propia y empatía cognoscitiva, sin considerar el factor de indiferencia, se solicitó la extracción de tres factores y se comparó la congruencia teórica, consistencia interna y bondad de ajuste de ambas soluciones. Como se observa en la tabla 1, la solución de tres factores integra reactivos conceptualmente congruentes con la compasión empática en su primer factor, con la perturbación propia en su segundo factor, y la empatía cognoscitiva en su tercer factor, todos con valores de confiabilidad >.7 y con índices adecuados de bondad de ajuste (RMSEA = .05, IC 90 % [< .001, .07], CFI = .98, GFI = 1, AGFI = 1). Por el contrario, la solución de dos factores muestra índices menores de bondad de ajuste e incluso valores superiores a lo óptimo en el índice RMSEA (RMSEA = .13, IC 90 % [ .10, .16], CFI = .91, GFI = 1, AGFI = 1). Esta solución preserva el factor malestar personal, pero integra en uno solo los factores empatía cognoscitiva y compasión empática, lo cual no es congruente con el modelo teórico, dado que hay una clara distinción entre los efectos comportamentales de ambos componentes, además de que pueden darse por separado (Coke et al., 1978). Por estas razones se decidió conservar el modelo de tres factores y verificar su estructura mediante el análisis factorial confirmatorio.

Tabla 1 Solución del análisis factorial exploratorio con tres factores

| Factor | Compasión empática | Perturbación propia | Empatía cognoscitiva |

|---|---|---|---|

| Promedio/DE | 3.38/1.06 | 3.97/.78 | 3.42/1.06 |

| Varianza común explicada | 1.742 | 1.186 | 3.487 |

| Proporción de varianza común explicada | 0.193 | 0.131 | 0.387 |

| Omega de McDonald | 0.703 | 0.717 | 0.773 |

| 1. Trato de ayudar a los menos afortunados. | 0.92 | -0.097 | -0.158 |

| 14. Me preocupo por otros. | 0.692 | 0.009 | 0.126 |

| 9. Siento feo presenciar una injusticia. | 0.335 | 0.249 | 0.318 |

| 8. Me angustian las emergencias. | -0.012 | 0.839 | -0.085 |

| 6. Me asusta pensar en violencia. | -0.115 | 0.705 | 0.066 |

| 5. Al ver llorar me dan ganas de llorar. | 0.03 | 0.697 | -0.094 |

| 11. Sé cuándo alguien está enojado. | -0.123 | 0.006 | 0.829 |

| 13. Me doy cuenta del estado de ánimo de los demás. | -0.047 | -0.171 | 0.78 |

| 12. Me da pesar ver a otros sufrir. | 0.108 | 0.062 | 0.768 |

Nota. Se presentan en negrilla las cargas más altas y conceptualmente congruentes con su respectivo factor.

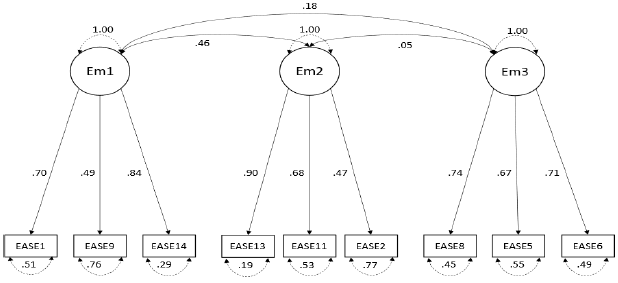

El análisis factorial confirmatorio (figura 1) muestra índices adecuados de bondad de ajuste (CFI = .96, RMSEA = .08, IC 90 % [ .06, .10], GFI = .98, SRMR = .07) con excepción del indicador Chi2 (Chi2 = 84.13, gl = 24, p <. 001). Todos los reactivos presentan cargas estadísticamente significativas sobre sus factores, con estimados entre .047 y .089, valores de Z entre 11.25 y 14.82, y niveles de p < .001. Las covarianzas del factor empatía cognoscitiva son estadísticamente significativas con los factores compasión empática (estimado = .45, z = 11.24, p < .001) y perturbación propia (estimado = .17, z = 4.54, p < .001), pero no así las covarianzas entre los factores perturbación propia y compasión empática (estimado = .05, Z = 1.31, p = .18).

Nota. Todas las cargas de las variables observadas sobre sus factores son estadísticamente significativas. Las covarianzas son estadísticamente significativas, excepto entre perturbación propia y compasión empática. Se muestran valores no estandarizados. Em1 = Empatía cognoscitiva; Em2 = Compasión empática; Em3 = Perturbación propia. Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Análisis factorial confirmatorio de la escala corta de empatía

Una vez identificada la estructura del instrumento, se puso a prueba su equivalencia entre mujeres y hombres, atendiendo a estudios previos que muestran diferencias debidas al sexo (Löffler & Greitemeyer, 2021). Para ello se realizaron análisis factoriales confirmatorios por separado, encontrando índices de bondad de ajuste aceptables para hombres (CFI = .97, RMSEA = .08, IC 90 % [ .05, .11], GFI = .98, SRMR = .08) y mujeres (CFI = .95, RMSEA = .08, IC 90 % [ .06, .11], GFI = .98, SRMR = .08) con excepción del indicador Chi2 (Hombres = 49.40, gl = 24, p = .002; Mujeres = 59.52, gl = 24, p < .001). Las cargas de las variables observadas sobre las latentes son estadísticamente significativas en todos los casos (p < .001), con estimados entre .49 y .84 para los hombres, y entre .50 y .85 para las mujeres, y valores Z entre 8.4 y 15.76 para los hombres y entre 9.0 y 11.31 para las mujeres.

Una vez verificada que la misma estructura era viable en ambas muestras, se realizó el análisis de equivalencia. Como se muestra en la tabla 2, el análisis con restricciones de equivalencia configural del modelo para mujeres y hombres evidencia valores estadísticamente significativos de Chi2, pero valores adecuados de GFI, CFI, SRMR y RMSEA. Asumiendo que estos valores bastan para considerar que el ajuste es aceptable (Brown, 2015), se compararon con los valores obtenidos en el análisis con restricciones de equivalencia métrica. Dicha comparación muestra incrementos de Chi2 que no alcanzan significancia estadística, decrementos de CFI = .001 e incrementos de RMSEA = .004, valores que indican que la bondad de ajuste se mantiene con cambios aceptables al imponer restricciones de equivalencia en las cargas factoriales entre ambas muestras. Por último, el análisis con restricciones de equivalencia estricta muestra un incremento estadísticamente significativo de Chi2, decrementos de CFI = .009 y un decremento de RMSEA = .008. Aunque los cambios en CFI y RMSEA son aceptables, el incremento estadísticamente significativo en el índice Chi2 muestra que las diferencias en el modelo a nivel de los residuales son importantes entre hombres y mujeres. Con estos resultados, se puede concluir que la medición de empatía en esta versión corta puede considerarse equivalente para hombres y mujeres en la cantidad de reactivos, en la cantidad de factores y en las cargas de cada reactivo sobre su respectivo factor, pero no en los residuales de cada reactivo.

Tabla 2 Comparación del modelo con restricciones en la equivalencia configural, métrica y estricta

| Nivel de equivalencia | Chi2 | Δ Chi2 | CFI | RMSEA | SRMR | GFI |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Configural | 102.52**, gl = 45 | 0.958 | 0.087 IC 90 % [ .06, .11] | 0.08 | 0.98 | |

| Métrica | 110.10**, gl = 51 | 7.58, gl = 6, p = .27 | 0.957 | 0.083 IC 90 % [ .06, .10] | 0.08 | 0.97 |

| Estricta | 150.40**, gl = 78 | 40.3*, gl = 27 | 0.948 | 0.075 IC 90 % [ .05, .09] | 0.08 | 0.97 |

Nota. **p < .001, *p < .05.

Evidencias de validez mediante criterios externos

A los 255 participantes de la Ciudad de México se les preguntó si habían hecho donativos para instituciones dedicadas a ayudar a otros (31.5 % sí, 68.5 % no) y si realizaban actividades de ayuda a otros regularmente (14.3 % sí, 85.7 % no). Al tratarse de actividades prosociales, se esperarían pun- tajes más altos de empatía en quienes respondieron afirmativamente. Las pruebas de normalidad mostraron que las distribuciones de empatía cognoscitiva (W = .941, p < .001), compasión empática (W = .942, p < .001) y perturbación propia (W = .973, p = .001) difieren de la distribución normal, por lo que se procedió a utilizar la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Los resultados mostraron diferencias significativas para la acción de ayudar a otros de manera constante en compasión empática (U = 1793.000, z = -3.069, p = .002) y en empatía cognoscitiva (U = 1960.500, z = -2.563, p = .010); así como para la acción de realizar donativos a alguna institución tanto para compasión empática (U = 4042.000, z = -3.468, p = .001), como para empatía cognoscitiva (U = 4397.500, z = -2.986, p = .003). Quienes realizaban actos prosociales mostraron medianas más elevadas de compasión empática (ayudar a otros Mdn sí ayudó = 13 vs. Md- n no ayudó = 12; ha hecho donativos Mdn Donó = 13 vs. Mdn No donó = 11) y de empatía cognoscitiva (ayudar a otros Mdn sí ayudó = 12.5 vs. Mdn no ayudó = 11; ha hecho donativos Mdn Donó = 12 vs. Mdn No donó = 11) que quienes no lo hacían. La perturbación propia no difirió significativamente entre quienes realizaron o no actos prosociales (ayudar a otros U = 2110.500, z = -1.066, p = .286, ha hecho donativos U = 5309.500, z = .479, p = 632).

Para observar la relación de los factores de la ECE con los cinco rasgos de la personalidad y el IRI, se realizaron correlaciones de Spearman, dado que la mayoría de las variables mostraron una distribución diferente a la normal. Por tratarse de factores que miden diferencias individuales, se siguieron los criterios de Gignac y Szodorai (2016) que clasifican las correlaciones de .10 como pequeñas, de .20 como típicas y de .30 como relativamente grandes. En la tabla 3 se observa que las relaciones con los factores del IRI son todas positivas y esta- dísticamente significativas entre todos los factores, pero superiores a .3 entre los factores conceptualmente más congruentes como compasión empática y preocupación empática, y los factores malestar personal y perturbación propia. Llama la atención que los factores perturbación propia y toma de perspectiva no se relacionan significativamente, indicando que la capacidad para reconocer las emociones en otras personas no implica necesariamente experimentar malestar cuando estas emociones son negativas. Con respecto a los factores de personalidad, perturbación propia y empatía cognoscitiva se relacionaron negativamente con la estabilidad emocional con valores superiores a .20, indicando que esta disposición por preservar el equilibrio emocional implica una menor capacidad de identificar las emociones de los demás y de sentirse afectado por estas emociones, pero no se asocia con mayores o menores sentimientos compasivos. Por el contrario, la compasión empática se relacionó con una mayor disposición a la extroversión, la afabilidad, la conciencia y la apertura a la experiencia. La perturbación propia se relacionó positivamente con mayor afabilidad, implicando que la motivación por agradar a otros se asocia con el contagio de sus emociones cuando estas, positivas o negativas, son intensas.

Tabla 3 Correlaciones de Spearman entre los factores de empatía de la ECE, el IRI y los cinco rasgos de personalidad

| Cinco rasgos de la personalidad | Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| E | A | C | EE | AE | TP | F | PE | MP | |

| Compasión empática (ECE) | .174** | .235** | .138* | .030 | .244** | .317** | .107 | .535** | .106 |

| Perturbación propia (ECE) | .008 | .165** | 0.077 | -.277** | .077 | -.017 | .168* | .237** | .455** |

| Empatía cognoscitiva (ECE) | .011 | .123 | -.040* | -.256** | -0.048 | .343** | .280** | .418** | .102 |

Nota. E = Extroversión; A = Afabilidad; c = Conciencia; EE = Estabilidad Emocional; AE = Apertura a la experiencia; TP = Toma de perspectiva del IRI; f = Fantasía del IRI; pe = Preocupación empática del IRI; MP = Malestar personal del IRI; ECE = Escala Corta de Empatía. * = p < .05; ** = p <.01.

Siguiendo los resultados de Díaz-Loving et al. (1986) y Löffler y Greitemeyer (2021) , se analizaron posibles diferencias entre mujeres y hombres para los tres factores del ECE. Debido a que estos factores tienen una distribución diferente a la normal, se contrastaron las diferencias mediante la prueba U de Mann-Whitney. Los resultados mostraron niveles más altos de empatía cognoscitiva (Medmujeres = 8, Medhombres = 7; U = 46.317.500, z = -3.869, p <.001) y perturbación propia (Medmujeres = 8, Medhombres = 7; U = 47119.00, z = -3.542, p <.001) en mujeres. Para el factor de compasión empática no se observaron diferencias estadísticamente significativas (Med- mujeres = 9, Medhombres = 9; U = 55541.500, z = -.157, p =.875). Para facilitar la interpretación normativa del instrumento, la tabla 4 muestra un análisis de los percentiles generales y por sexo, debido a las diferencias observadas entre hombres y mujeres.

Tabla 4 Datos normativos de la población general para la Escala Corta de Empatía

| Sexoa | Perturbación propia | Empatía cognoscitiva | Compasión empática | |

|---|---|---|---|---|

| n | Mujeres | 340 | 340 | 340 |

| Hombres | 329 | 329 | 329 | |

| Total | 674 | 674 | 674 | |

| M(de) | Mujeres | 7.58(3.31) | 7.88(2.68) | 8.82(2.28) |

| Hombres | 6.85(2.90) | 6.82(3.38) | 8.82(2.33) | |

| Total | 7.22(3.13) | 7.38(3.09) | 8.82(2.30) | |

| Percentil 10 | Mujeres | 2.1 | 4 | 6 |

| Hombres | 3 | 2 | 6 | |

| Total | 3 | 3 | 6 | |

| Percentil 20 | Mujeres | 4 | 6 | 7 |

| Hombres | 4 | 4 | 7 | |

| Total | 4 | 5 | 7 | |

| Percentil 30 | Mujeres | 6 | 7 | 8 |

| Hombres | 5 | 5 | 8 | |

| Total | 6 | 6 | 8 | |

| Percentil 40 | Mujeres | 7 | 8 | 9 |

| Hombres | 6 | 6 | 8 | |

| Total | 7 | 7 | 9 | |

| Percentil 50 | Mujeres | 8 | 8 | 9 |

| Hombres | 7 | 7 | 9 | |

| Total | 8 | 8 | 9 | |

| Percentil 60 | Mujeres | 9 | 9 | 10 |

| Hombres | 8 | 8 | 10 | |

| Total | 8 | 9 | 10 | |

| Percentil 70 | Mujeres | 10 | 9 | 10 |

| Hombres | 8 | 9 | 10 | |

| Total | 9 | 9 | 10 | |

| Percentil 80 | Mujeres | 11 | 10 | 11 |

| Hombres | 9 | 10 | 11 | |

| Total | 10 | 10 | 11 | |

| Percentil 90 | Mujeres | 12 | 11 | 11.90 |

| Hombres | 11 | 11 | 12 | |

| Total | 11 | 11 | 12 | |

| Percentil 100 | Mujeres | 12 | 12 | 12 |

| Hombres | 12 | 12 | 12 | |

| Total | 12 | 12 | 12 |

Nota. Los valores totales de cada factor se obtienen sumando los reactivos, asignándole 0 a la respuesta “totalmente en desacuerdo” y 4 a “totalmente de acuerdo”. Malestar personal tiene como mínimo 0 y máximo 12; toma de perspectiva tiene como mínimo 0 y máximo 12; compasión tiene como mínimo 0 y máximo 12. Estos puntajes mínimos y máximos aplican tanto en mujeres como en hombres.

Discusión

La ECE mostró una estructura que permite identificar dos formas de reacciones emocionales ante las emociones de otros, más una cognitiva. Por un lado, la reacción emocional puede ser egoísta, focalizada en las emociones propias, manifestada en el factor de perturbación propia o altruista, o bien centrada en los otros, lo que se refleja en el factor de compasión empática. Un experimento que pone a prueba ambas formas de empatía emocional muestra que la distinción entre estas reacciones es fundamental, en tanto que la compasión empática predice mejor la ayuda (Eisenberg et al., 1989). La estructura del ECE también conservó el factor de empatía cognoscitiva para medir si las personas perciben las emociones de otros. Este componente cognitivo es vital para construir modelos que expliquen la prosocialidad (Coke et al., 1978). Cabe señalar que el único factor que no se conservó de la versión original del EASE fue el de indiferencia, el cual corresponde a una falta de reacción ante las emociones de otros más que un componente de la empatía.

Los resultados evidencian el vínculo entre conducta prosocial y compasión empática, donde mayores sentimientos de preocupación por otros elevan la prosocialidad (Lim & DeSteno, 2016). En congruencia, la perturbación propia no está relacionada con la conducta prosocial, mostrando que quienes responden vicaria y desbordadamente a las emociones de otros, pero sin preocuparse por ellos, no los ayudarán, dado que la regulación emocional es un importante mediador entre la empatía emocional y la ayuda (Lockwood et al., 2014).

El análisis multigrupo mostró equivalencia de estructura del instrumento entre hombres y mujeres, por lo que las diferencias encontradas pueden atribuirse a una disimilitud entre los grupos y no a un error en la estructura del instrumento. Sin embargo, debe evitarse suponer que estas diferencias se deban a una mayor capacidad para empatizar, en lugar de una mayor disposición a mostrarse como personas empáticas (Löffler & Greitemeyer, 2021). Una posible explicación es que los hombres se ven menos obligados socialmente a mostrar sus emociones. Comprender la perspectiva de los otros los llevaría a preocuparse por sí mismos, mientras que a las mujeres se les atribuye la obligación de responder con preocupación ante otros, aunque no necesariamente derive en una mayor respuesta empática (Baez et al., 2017). De igual forma, se observaron promedios más altos en mujeres en los tres componentes de la ECE, aunque estas diferencias pueden ser de origen social, ya que las mujeres pueden sentirse motivadas a mostrarse más empáticas sin realmente serlo (Löffler & Greitemeyer, 2021).

Una limitación de este estudio es que el instrumento de personalidad y las medidas de conductas prosociales solo fueron aplicadas en una parte de la muestra, debido a dificultades metodológicas para realizar cuestionarios con una gran cantidad de reactivos. En un futuro debe explorarse la frecuencia de prosocialidad en diferentes regiones de México, dado que la productividad y la cultura pueden influir en la prosocialidad, siendo inversamente proporcionales a la productividad económica de una región, y relacionado positivamente con la tradición cultural de simpatía, un término común en culturas latinas que prioriza ser amigable con otros (Levine et al., 2001).

La afabilidad o agradabilidad (ser cooperativo y confiable) mostró una asociación positiva con los tres factores de la empatía, es decir que las personas que gustan de interactuar con otros suelen contagiarse más de sus emociones e incluso pueden experimentar sus efectos negativos, pero también se sienten más motivados a apoyar a quienes se encuentran en estas situaciones desafortunadas. Esto es porque ese rasgo de personalidad está centrado en los otros y la tendencia a la empatía y la prosocialidad buscan reducir el conflicto interpersonal (Graziano et al., 1996). La conciencia (ser ordenado y responsable) se relacionó positivamente con la compasión empática, lo que podría deberse a un sentido de responsabilidad con los demás, una motivación por hacer lo correcto ofreciendo ayuda a quienes parecen necesitarla, aunque no necesariamente comparten sus emociones, dada la ausencia de relaciones significativas con los factores de malestar personal y toma de perspectiva. Esto ha sido encontrado también por Song y Shi (2017) , quienes argumentan que las personas con altos niveles de responsabilidad suelen manejar los conflictos interpersonales minimizando el problema. La estabilidad emocional (estar tranquilo, no molestarse con facilidad) se relacionó negativamente con la perturbación propia y la empatía cognoscitiva, por lo que las personas con menores oscilaciones emocionales experimentan menos angustia propia cuando ven a otros sufrir, y tienen mayores dificultades para comprender sus emociones negativas, probablemente porque priorizan sus recursos para atender sus propias emociones. En este sentido, solo la estabilidad emocional mostró no estar relacionada con la compasión empática, lo que indica que la regulación emocional es un elemento clave para experimentar sentimientos de preocupación por otros en lugar de angustia propia, lo que se ha encontrado en otros estudios (Abe et al., 2018; Guilera et al., 2019). La apertura a la experiencia y la extroversión muestran asociaciones positivas con la compasión empática, lo cual puede deberse a que las personas con alta apertura a la experiencia estén abiertas a nuevas formas de pensar y a cambios en el ambiente y en otros, lo que los lleva a ser sensibles ante las condiciones de los demás (Costa et al., 2013). Por su parte, la relación con extroversión puede deberse a que altos niveles de extroversión suelen estar relacionados con mayores niveles de apoyo social y lazos sociales más amplios (Swickert et al., 2002). Las relaciones entre los factores de la ECE y el IRI son especialmente altas entre los factores que miden dimensiones equivalentes. La perturbación propia y la toma de perspectiva no se relacionan, indicando que quienes reconocen las emociones de los demás no necesariamente se incomodan cuando estas son negativas.

Los elementos encontrados en este instrumento se aproximan a responder el cuestionamiento sobre qué lleva a una persona a responder con sensibilidad y preocupación al sufrimiento de los demás (Batson, 2009). Los tres elementos encontrados en la ECE (malestar personal, compasión empática y toma de perspectiva) hallan un fuerte eco teórico que permitirá el análisis de la conducta prosocial y las relaciones interpersonales. En el contexto latino esto resulta importante, ya que se ha reportado que empatizamos con mayor frecuencia con extraños en comparación con otras culturas (Segal et al., 2011), lo que abre un campo prolífico de investigación sobre sus causas y procesos.

Conclusiones

La estructura de la ECE muestra solidez para investigar la empatía como constructo cognitivo y emocional con indicadores de validez, confiabilidad y validez de criterio, relacionada con la conducta prosocial, la personalidad y el IRI. Esta versión breve permite ahorrar tiempo con propiedades psicométricas adecuadas, resultando en una ventaja en los estudios de encuestas, donde la gente se cansa rápidamente (Revilla & Ochoa, 2017), o incluso experimentales, en los que se requieren mediciones breves que den espacio a las manipulaciones experimentales.