Introducción

El bordado es una práctica artística que consiste en atravesar un fondo penetrable con una aguja enhebrada con hilo. La aguja, tecnología sencilla, le ha permitido al bordado encontrar el diálogo pausado, silencioso y constante entre cuerpos: el de la bordadora y el de la tela. La bordadora es quien se dedica agujerear las telas, sacando de su propia experiencia para incrustar en la pieza bordada. El ir y venir de la aguja, entre el cuerpo de la bordadora y el cuerpo textil, es una costumbre atávica que, por medio del traspaso de saberes de generación en generación, se instala como conocimiento común, replicando no solo un movimiento corporal rítmico y constante, sino que, además, traspasa un lenguaje encriptado: un sistema de comunicación silencioso y táctil.

El bordado siempre será una práctica colectiva, tanto cuando es realizado entre la bordadora, la tela y el territorio habitado como cuando varias bordadoras bordan juntas, estableciendo una forma particular de producir espacialidad y articulando atmósferas afectivas que, a modo de constelaciones comunitarias, contienen al ejercicio textil. Las espacialidades producidas en el bordado son el contenedor perfecto para las conversaciones más íntimas y encarnadas: desde las violaciones que sufrimos en la infancia, hasta los recuerdos de las personas asesinadas y desaparecidas que no estamos dispuestas a olvidar. Esta cualidad amorosa y sensible se dispone para la práctica textil feminista, siendo utilizada por colectivas emplazadas en diversos territorios de Abya Yala1, para replicar, una y otra vez, un quehacer que en cada puntada es vivido como tierra fértil para la producción de lo común.

La presencia del bordado en Abya Yala es una historia de larga data, donde se encuentran expresiones diversas y antiquísimas de manufactura textil, quehacer que se antepuso a los procesos de colonización e invasión del norte global, aportando con un modo de producir cosmovisión por medio de materialidades y cromáticas contenedoras de ritos, memorias e identidades (Tapia, 2021). En la historia contemporánea del bordado en Abya Yala, es posible identificar el rastro violento y extractivista de la doctrina patriarcal, y escuchar relatos de compañeras y amigas que recuerdan haber aprendido a bordar bajo el mandato de monjas estrictas y perfeccionistas, que domesticaban a niñas y jóvenes en roles y tareas que buscaban mantenerlas ocupadas en el cuidado de otros (Tapia, 2021). En ese contexto, los feminismos arremeten con fuerza, cuestionando estas prácticas de adoctrinamiento de la feminidad (Parker, 2010), para subvertir los roles impuestos y favorecer la autonomía, emancipación y placer en mujeres. Es así como surgen las bordadoras feministas, compañeras que resignifican el bordado y lo utilizan como arma de expresión, encuentro y activismo textil (Pentney, 2008), recurriendo a las mismas agujas que usaron las ancestras bordadoras para ocupar el espacio público, sublimar la violencia encarnada y zurcir, en cada puntada, las heridas que marcan sus historias de resistencia y recuperación.

Al igual que muchas bordadoras feministas, yo aprendí a bordar buscando la perfección y la belleza; pero hoy, en el ejercicio cotidiano, íntimo y político de deconstruir el patriarcado arraigado en mí, bordo como mecanismo de comunicación, de encuentro y de resistencia, intencionando espacios de bordado colectivo, círculos de bordado en los que el repetir pausado y constante no se realice solo por repetir, sino para juntar, reunir, para volver al punto de partida; se repita para curar, cuidar, cobijar (Pérez-Bustos, 2019).

De esta manera, en el diálogo entre mi experiencia como bordadora y mi deseo de conocer los relatos de bordadoras feministas en Abya Yala, llevé a cabo la investigación Entre bordar y ser mujeres: habitar el cuerpo a través de los hilos, estudio cualitativo en el que pregunto de qué manera el bordado colectivo se constituye como práctica feminista y forma afectiva de habitar el cuerpo en bordadoras de Abya Yala que participan en círculos de bordado. Para responder a esta pregunta, propongo como objetivo general comprender los modos en los cuales el bordado colectivo se constituye en una práctica feminista y una forma de habitar el cuerpo en bordadoras de la zona suroeste de Abya Yala que participan en círculos de bordado. Específicamente, me interesa: 1) conocer los discursos de bordadoras del suroeste de Abya Yala sobre el bordado colectivo; 2) identificar el modo en que las bordadoras habitan el cuerpo en el bordado colectivo; 3) analizar de qué manera el bordado colectivo se constituye como una práctica feminista; y 4) analizar y comprender si el bordado colectivo se constituye como una práctica comunitaria y qué características tiene (Tapia, 2021).

En este artículo, por tanto, daré a conocer el proceso metodológico que permitió comprender las experiencias de 9 bordadoras feministas que habitan en diversos territorios de Abya Yala, donde el bordado fue protagonista tanto en el análisis teórico como en el ejercicio metodológico, donde el círculo de bordado digital fue el contendor de la experiencia creativa. A continuación, profundizaré en cómo el bordado se constituyó en un método feminista de producción de conocimiento.

Método

Investigar bordando

“Si continuamos hablándonos el mismo lenguaje, vamos

a reproducir la misma historia. A comenzar de nuevo las

mismas historias. ¿Tú no lo notas?”

Realizar una investigación sobre el bordado implica conocer bordando, aprender a hacer desde las manos, desde el cuerpo, incorporar pensamiento textil (Pajaczkowska, como se citó en Pérez-Bustos, 2016), materialidades, espacialidades, geografías y metáforas textiles; donde texto como textil, comunidad como tejido social, vínculo como entramado o investigadora como bordadora se vuelven códigos indispensables para esta creación con texturas dispersas.

Investigar desde el bordado es otra forma de pensar sobre la escritura y la creación de conocimiento, juntando fragmentos diversos a modo de retazos que no necesariamente encajarían en la tradición teórica más estructurada (Pérez-Bustos, 2019). Estos estímulos me invitan a descolonizar las metodologías para poner atención a los afectos, al contexto en el cual se conceptualiza y proyecta el problema de investigación, y a las implicancias que esta tiene para las participantes y sus comunidades (Tuhiwai, 2016). Solo por medio de estas consideraciones será posible tener acceso a los saberes de las personas y sus comunidades, y lograr comprender la urgencia de producir conocimientos subversivos que evidencien las prácticas de resistencias y emancipación comunitaria (Tapia, 2021).

Para considerar las sugerencias que hace el bordado a esta investigación, decidí investigar desde una metodología cualitativa, la que, caracterizada por el diseño de investigación flexible, sensible a los efectos que causa sobre las sujetas de estudio y prestando atención a los marcos de referencia temporales y locales en los que las personas se desenvuelven, asume que no existe una verdad, sino que hay muchas verdades posibles (Taylor; Bogdan, 1994). Este proceso de producción de conocimiento, por tanto, no pretendió generalizar sus resultados, sino que buscó relevar voces específicas que habitaron de maneras particulares y en contextos geopolíticos únicos, pero que, al mismo tiempo, viven un territorio común -Abya Yala-, como es el caso de cada una de las bordadoras que integra este estudio, apostando por que el reconocimiento de la parcialidad de miradas reivindique la propia mirada, situada como una de las posibles y con el mismo valor que las otras (Biglia; Zavos, 2009).

La búsqueda por la comprensión de experiencias particulares y sentidas nutrió el lugar desde donde llevo a cabo la producción de conocimiento, invitándome a tomar una postura crítica, bidireccional, y a mantener una actitud de reflexividad (Bourdieu, 2001), para centrarme en el qué investigar, pero también en el cómo. La reflexividad fue primordial en esta investigación -y en toda investigación feminista-, ya que le permite a la persona que investiga ser consciente de los efectos de la posición que ocupa a través del género, la raza, la clase, la sexualidad, la etnicidad, la nacionalidad, y de su influencia en el proceso de investigación (Gandarias, 2014), tomando en consideración, además, cómo el poder se inmiscuye en el estudio para cuestionar los métodos, técnicas, y cavilar sobre las relaciones de manera circular, en tanto causas que producen efecto (Tapia, 2021).

Entre bordar y ser mujeres se realizó desde un enfoque narrativo, organizando metodológicamente los relatos de las experiencias de las bordadoras para mirar cómo se introducen en el mundo, sus interpretaciones y las narrativas por medio de las cuales construyen su propia historia. Mirar desde este enfoque me permitió establecer un diálogo horizontal y democrático entre los diferentes relatos, suponiendo el surgimiento de unos nuevos que reconstruyen acciones y que producen transformaciones (Clandinin, 2013), además de relevar las prácticas comunicativas, instalando al cuerpo como central en la experiencia de las bordadoras. Siempre hay un cuerpo que performa y que contiene una práctica de comunicación, nunca es un contenido que el cuerpo contiene previamente.

Me posicioné desde una epistemología feminista decolonial, propuesta por la cual hice evidente mi cuestionamiento a la visión masculina, occidental, blanca y burguesa de la ciencia, además de criticar el proyecto ideológico del sistema moderno colonial de género en los procesos de producción de conocimiento (Lugones, 2011), y de relevar la genealogía del pensamiento producido desde los márgenes por feministas, mujeres, lesbianas y personas racializadas, para dialogar con los conocimientos generados por intelectuales y activistas comprometidas con desmantelar la matriz de dominación (Hill-Collins, 1998). Posicionarme desde una epistemología feminista decolonial me invitó a considerar, principalmente, autoras mujeres y personas sexo-genérico diversas, buscar la superación del binarismo entre teoría y práctica para generar teorizaciones distintas, particulares, significativas (Curiel, 2009), y asumir un punto de vista no eurocentrado, que sostenga una desobediencia epistémica y busque el derrumbe del armazón de compresión del mundo tal cual lo ha producido y ha sido impuesto por la modernidad occidental (Espinosa, 2014).

Mirar feministamente me permitió reconocer la pluralidad de experiencias (Harding, 1992), crear conocimiento desde un saber crítico en favor de las mujeres, por ende, en favor de la humanidad, ejercer la parcialidad consciente frente a presuntas neutralidades positivistas (Mies, 1999), prestar atención al silencio como dimensión contendora de experiencias de subordinación (Martín; Muñoz, 2014), crear un cimarronaje2 intelectual de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento propio de acuerdo a experiencias concretas (Curiel, 2009), y considerar el privilegio epistémico que poseen las mujeres desde su posición marginal, en un mundo dominado por hombres (Harding, 1991).

Las epistemologías feministas incitan al desarrollo de metodologías propias y dan lugar a debates complejos, que, sin afán de avanzar en la resolución de algún debate, evidencian la necesidad de desarrollar métodos y marcos teóricos específicos, no sexistas, que revelen las relaciones de género que atraviesan los fenómenos estudiados, den cuenta de las desigualdades asociadas a ellas y contribuyan a la superación de las mismas, que tengan en cuenta la subversión entre sujeto y objeto, que rompan la dicotomía público/privado, y que evidencien la interdependencia entre teoría y práctica (Tapia, 2021).

Investigar feministamente fue una apuesta por la utilización de una metodología que propiciara el carácter dialógico y situado (Haraway, 1988), y que posicionara a las bordadoras como sujetas creativas y autónomas con respecto a los soportes y los relatos que construyen sobre sí mismas; sujetas críticas, sintientes y pensantes, herederas de un lenguaje subversivo, sostenedoras de procesos creativos y rebeldes, creadoras de propuestas civilizatorias circulares, que retornan a lo común. Una metodología feminista propone una investigación emancipadora, no hegemónica, construida desde saberes compartidos, que visibilice los conocimientos subalternos y recupere pistas de cómo construir una propuesta civilizatoria fuera del patriarcado. De esta manera, en el hilar histórico que han construido las mujeres, decido visibilizar los procesos de autonomía y autoconocimiento que han sostenido por medio de los oficios feminizados y domésticos, como el bordar, y cómo este les ha permitido zurcirse y entrelazarse (Tapia, 2021).

Buscando concretar el deseo de construir un relato polifónico, llevo a cabo una investigación desde el horizonte ético de lo parejo, propuesta zapatista que va más allá de la igualdad, para trabajar desde la equiparabilidad de lo diferente, aproximándome de manera cuidadosa para evitar apropiación cultural y colaborar con el florecimiento de las diversidades, favoreciendo un giro caótico centrado en la rotación de la palabra, como afirma Millán (2011). Por esto, en los resultados de la investigación es posible encontrar citas textuales o parafraseadas con el nombre de cada bordadora, relevando la autoría de cada opinión. De esta manera, las participantes de esta investigación hablan en el mismo escenario que lo hacen las grandes teóricas, incorporando, además, mis experiencias y reflexiones, donde, a modo de propuesta política corporizada, busco situar y develar quién está detrás de este proceso de producción académico, compartiendo mi trayectoria y las sensaciones que van surgiendo mientras investigo (Tapia, 2021).

Además, considerando el contexto mundial impuesto por la epidemia ocurrida desde 2020, a partir de la propagación de la enfermedad infecciosa COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, en la propuesta metodológica consideré la digitalización de la producción de conocimiento, creando círculos digitales de bordado. La digitalidad no es entendida como virtualidad, ya que esta hace alusión a una realidad artificial generada por programas informáticos que solo existen mientras está activa la máquina que la produce, mientras lo digital es la codificación de la información que puede ser traducible de forma compleja y eficaz (Levy, 2007). La digitalización del bordado facilitó la creación de una comunidad remota, que no ocupa un espacio físico, sino que ocurrió en el ciberespacio, utilizando las tecnologías digitales para hacer el mejor uso posible de ellas y evolucionando como cíborg (Haraway, 1991) para romper las dicotomías entre lo natural y lo artificial, y proponer la interacción de organismos (vivos o no) en la generación de nuevos tipos de subjetividades, nuevos tipos de organismos cibernéticos o cíborgs que penetran en los cuerpos de las personas y proponen sistemas polimorfos de interacción.

De esta manera, considerando las perspectivas epistemológicas y el enfoque metodológico descritos, a continuación, presento la estructura de la muestra y las técnicas de producción de información y de análisis.

En relación con la estructura de la muestra, definí criterios conceptuales de selección respecto a los objetivos del estudio, por medio de la técnica de muestreo por juicio propuesta por Mejía (2000), y estableciendo las 8 características más importantes a considerar en las participantes. Estas fueron:

Territorio: comprendido como espacio habitado y como cuerpo social integrado a la red de la vida, donde la posibilidad de contrato, dominación y poder no tiene cabida, ya que se establece una relación de corresponsabilidad, donde mirar el territorio es mirarse a sí misma (Cruz, 2012), y donde el cuerpo es el primer territorio (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017). Además, en la creación textil, el territorio es un elemento relevante, por lo que consideré bordadoras que habitaran en territorios diversos: La Paz, Cuenca, Tucumán, Valle de Marga Marga, Buenos Aires, Lima, La Calera.

Manejo de la técnica: considerando que la experiencia textil es encarnada, situada y constitutiva de la identidad de las bordadoras, y que por medio de los gestos y pensamientos textiles se produce subjetividad, un criterio fundamental fue que las participantes supieran bordar. Esto, además, fue relevante porque la producción de información (descrita a continuación) implicó indicaciones textiles.

Compromiso de participación: que las bordadoras contaran con tiempo para participar en los círculos de bordado, que manifestaran interés en el tema y disposición para reflexionar e interpretar las experiencias individuales y grupales. Lamentablemente, algunas de las convocadas no pudieron participar en el proceso debido a su triple jornada laboral.

Conectividad: que las participantes contaran con conexión a internet y experiencia en manejo de redes sociales. Muchas bordadoras quedaron fuera por no cumplir con este requerimiento.

Prácticas textiles feministas: que la producción textil de las bordadoras y el modo en que llevan a cabo su trabajo fuera denominado como feminista.

Capacidad comunicativa: que las participantes tuvieran capacidad visual, auditiva y motora para la realización del proceso, o, en su ausencia, que dispusieran del apoyo requerido para facilitarlo.

Colectividad: que las bordadoras tuvieran experiencia participando en espacios colectivos de bordado.

Ciclo de vida: que las participantes fueran adultas. Reconociendo la dificultad de hacer un análisis de las experiencias de las mujeres en términos de las etapas evolutivas clásicas, y asegurando que las propuestas de Erikson y Levinson en torno al desarrollo de la personalidad adulta no representan la realidad de las mujeres (Freixas; Luque; Reina, 2009), decido establecer el concepto de ciclo de vida, categoría antropológica que da cuenta de propiedades atribuidas y adquiridas por medio de la socialización, y que releva que los ciclos de la vida son absolutamente relativos (Bodoque, 2001).

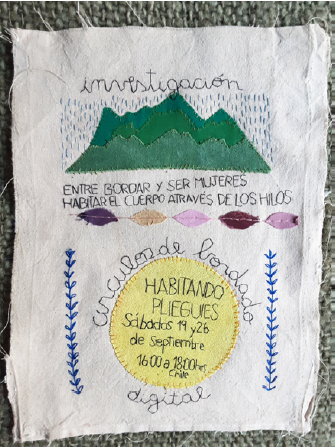

Considerando estas 8 cualidades contacté, por medio de la red social Instagram, a 8 bordadoras y 4 colectivas de bordadoras, entre los meses de julio y septiembre de 2019. De todas las contactadas, 3 rechazaron la invitación, afirmando que no contaban con el tiempo requerido, y 9 se mostraron disponibles a participar. A las que respondieron afirmativamente, se les envió un correo electrónico a modo de invitación formal, donde se detallaba la investigación y se explicaban los requerimientos, además, se adjuntó la fotografía de un afiche bordado (Figura 1).

Del total de participantes, 3 tenían pertenencia cultural indígena (náhuatl, diaguita y quechua), 8 eran profesionales (abogada, artistas, periodista, docente y arquitecta); una vivía en una comunidad indígena, 8 vivían en ciudades; todas manifestaron ser o haber sido parte de colectivas textiles, todas afirmaron haber heredado el oficio textil por enseñanza de otras mujeres, y todas se identificaron como feministas.

De esta manera, y siguiendo lo sugerido por Ibáñez (1979), respecto a que el grupo adecuado de participantes oscila entre 5 y 10 personas, resguardando que todas tengan la oportunidad de exponer sus ideas, asegurando la diversidad de puntos de vista y que puedan expresar sus opiniones libremente; y según lo indicado por Canales (2006), quien refiere que el número determinado para este proceso se considera según recursos económicos y procedimientos de análisis a utilizar, trabajé con 9 personas, de las cuales todas participaron en el primer círculo de bordado, y solo 5, en el segundo. Las bordadoras que solo participaron del primer círculo dieron las justificaciones respectivas, relacionadas con problemas de salud y situaciones no previstas en sus comunidades.

Teniendo claridad de las participantes, doy a conocer las técnicas de producción de información realizadas en este estudio, las cuales, inspiradas en el enfoque narrativo de producción de información y en la propuesta de producciones visuales de Dawn Mannay (2017), se concretan en el círculo de bordado digital. Este método considera mi potencia creadora como investigadora; la propuesta de generación de conocimientos situados y conversaciones compartidas de Donna Haraway (1988); la producción de conocimiento colectivo que problematice el dualismo sujeto-objeto y la existencia de una realidad objetiva (Biglia; Bonet-Martí, 2009), y los requerimientos actuales impuestos por las medidas sociosanitarias.

En ese contexto, el enfoque narrativo para la producción de información permitió que el proceso no se circunscribiera a instrumentos prediseñados, sino que se diseñaran nuevas propuestas (Arias; Alvarado, 2015), definiendo cómo utilizaría el término narrativas en mi estudio, considerando la variabilidad de posibilidades de definición, comprensión y técnicas (Riessman, 2008). El enfoque narrativo, por tanto, es una propuesta flexible que se adecúa a los requerimientos de esta investigación, donde la materialidad, el ritmo y las experiencias sensoriales y cromáticas son fundamentales al momento de entrar en diálogo con las participantes, estableciendo un lenguaje común, dialógico y situado que me permita captar las múltiples narrativas posibles (Tapia, 2021).

En relación con la propuesta de producciones visuales de Dawn Mannay (2017), en esta investigación utilicé producciones iniciadas por la investigadora y producciones participativas. Las primeras hacen referencia al material visual creado, construido y producido por mí, en tanto investigadora; materializado en capturas de pantalla de imágenes creadas a partir de los videos de los círculos de bordado, a través de la creación de un bordado, realizado en conjunto con las participantes y considerando las mismas indicaciones textiles. Las producciones participativas, por su parte, buscan que las comunidades tomen la palabra visualmente, posicionándose como agentes activas en la creación y producción de datos, involucrándose en las decisiones con respecto a cuándo, qué y cómo representar sus mundos.

Esta técnica investigativa quedó plasmada en la realización de un bordado, considerando las indicaciones textiles y las temáticas propuestas; además, cada una tomó una fotografía del bordado cuando estaba finalizado. Este tipo de material me permitió acceder a experiencias y discursos que no necesariamente habrían tomado la forma de palabra, contando con soportes que enriquecieron la investigación y otorgaron otros puntos de vista sobre los objetivos planteados, superando el lugar en el que se ha colocado a las ciencias sociales en tanto disciplina de palabras, para incorporar elementos constitutivos y parte vital de los universos cotidianos de las participantes, como son espacialidad, movimiento, ritmo, cromática, materialidad, geografía, entre otros.

El círculo de bordado digital, por su parte, es un método de creación propia, inspirado en lo que han hecho otras bordadoras antes y a partir de la sistematización de mi experiencia bordando con otras, donde la autopercepción de los afectos surgidos en los espacios de bordado colectivo y la valorización de los relatos íntimos, afectados y corporizados de las bordadoras son la esencia de este desvelamiento. El círculo de bordado digital es la acción de reunirse a bordar de manera remota, pero mantenido una disposición afectiva y simbólica, como si se utilizara el espacio de forma circular, una al lado de la otra, manteniendo la actitud de reciprocidad y colaboración propia de la presencialidad que facilita que todas las experiencias sean escuchadas. Su elemento esencial es la realización del ejercicio simultáneo de bordar y conversar, tecnología que se lleva a cabo por medio de indicaciones textiles que abrirán dimensiones creativas, afectivas, manuales y reflexivas, donde el patrón prediseñado sobre el textil solo sería una molestia fútil ante las profundidades de las experiencias (Tapia, 2021).

En el contexto de esta investigación, realicé dos círculos de bordado de 2 h 30 min cada uno, denominados Habitando pliegues, por medio de la plataforma Zoom Pro. El primer círculo, Habitar cuerpo territorio, consistió en la lectura del consentimiento informado y su posterior autorización vía oral, quedando grabados, además de la contextualización del encuentro, la presentación de cada participante y la profundización sobre los dos primeros objetivos de esta investigación, centrados en el abordaje de los discursos sobre el bordado, el cuerpo y cuerpo-territorio, y el habitar, para lo cual invité a las bordadoras a realizar dos indicaciones textiles: “borda el borde de la tela” y “borda tus lugares habitados”. Cada consigna se acompañó de preguntas guía, definidas con anterioridad, que las bordadoras respondieron mientras bordaban. El segundo círculo, Habitar feminismo comunidad, profundizó en el tercer y cuarto objetivo de esta investigación, ahondando en el bordado y su relación con los feminismos y la comunidad. Para esto, invité a las bordadoras a llevar a cabo la tercera indicación textil: “abordar los feminismos” y a conversar a partir de una presentación denominada Práctica comunitaria, compuesta por imágenes alusivas a la práctica colectiva del bordado en diferentes territorios de Abya Yala (Tapia, 2021).

Tanto el primero como el segundo círculo finalizaron con ritos textiles realizados para cerrar el encuentro y para conocer el estado emocional de cada bordadora, considerando la profundidad de los temas abiertos y comprobando que cada una hubiese logrado una autorregulación emocional suficiente para dar continuidad a su vida luego del espacio. El primer ritual se denominó Anudar, e invitó a las participantes a dar vuelta el bordado y mirar lo que hay al reverso, a modo de metáfora en la que cada una da vuelta su propia experiencia y muestra lo que le ocurrió. En el rito del segundo círculo, Cortar hebras sueltas, cada participante eligió una hebra de su bordado y la entregó a modo de regalo a las otras bordadoras, expresando su sentir (Tapia, 2021).

La planificación de cada círculo de bordado fue creada a partir de una planilla de operacionalización que consideró dimensiones, subdimensiones y preguntas de acuerdo con los objetivos generales y específicos, en los que integré el marco teórico y la sistematización de mis experiencias, convocando a otros espacios colectivos y participando de espacios de bordado convocados por otras bordadoras. Tras realizar los círculos, transcribí todo el texto surgido, dando un orden legible para la realización del análisis, y, además, escribí mi experiencia participando en ellos, dando cuenta de mis percepciones, emociones, sensaciones, reflexiones, e incorporándolas al análisis (Tapia, 2021).

A modo de resumen, llevé a cabo dos círculos digitales de bordado, documentados mediante registro audiovisual, grabando ambas sesiones, las que posteriormente transcribí y de las que hice capturas de pantalla de momentos relevantes en relación con los objetivos de investigación. Luego de realizados los círculos, solicité a cada bordadora que tomara una fotografía de su bordado terminado y que me enviara un pequeño texto describiendo en qué consistía, lo que se utilizó como registro para el análisis visual. Además, tomé una fotografía al bordado que realicé durante el círculo; al igual que las otras bordadoras, describí en qué consistía mi bordado y escribí mi experiencia afectiva participando en los círculos y dando cuenta de mi proceso. Todos los elementos mencionados constituyeron el corpus documental que se obtuvo para el análisis, componiéndose de las dos transcripciones de círculos de bordado Habitando pliegues, 67 capturas de pantalla del material visual, 5 fotografías de bordados realizados por bordadoras durante los círculos, una fotografía del bordado realizado por mí durante los círculos, 5 relatos escritos de cada bordadora sobre su bordado, un relato escrito por mí sobre mi bordado y mi experiencia afectiva participando de los círculos de bordado.

Con respecto al procedimiento de análisis de la información producida, estuvo inspirado en el análisis narrativo dialógico-performativo de Katherine Riessman, y en la interpretación visual de Dawn Mannay, propuestas estimulantes que colaboraron en la creación de un procedimiento propio, que permitió considerar los múltiples soportes desde donde se produjo la información, y comprender, a profundidad, las experiencias de las bordadoras en este estudio.

La interpretación visual de Dawn Mannay (2017) instala a las imágenes como protagonistas y contenedoras contundentes de información, proponiendo que, para conocer su narrativa interna, es fundamental reconocer el rol de la creadora de la imagen y lo que ella pretendía mostrar, considerando que frecuentemente la interpretación de la audiencia no es necesariamente igual a la narrativa que la creadora de la imagen quería mostrar. Además, Mannay (2017) entiende que las participantes comunican su vida cotidiana por medio de imágenes visuales; en tanto bordados, por tanto, la interpretación de estas permitió tener acceso privilegiado a sus modos de habitar, de hacer y de hacer-se.

En el análisis dialógico-performativo, Riessman (2008) propone mirar tanto la narrativa oral como el diálogo, las interacciones y las acciones performáticas producidas, apuntando a que por medio de estas se construyen identidades y realidad social. Para esto invita a realizar descripciones de las categorías de diferenciación, como son raza, género o clase y sus configuraciones en cada contexto, analizando y haciendo lecturas detalladas de las circunstancias sociales presentes en la producción y la interpretación de la narrativa (Tapia, 2021). Además, releva la influencia de quien investiga, el ambiente, las palabras particulares y los estilos que quienes narran seleccionan para contar experiencias, poniendo atención a la voz de quien investiga, sus aspectos autobiográficos, reflexiones y emociones presentes en la interpretación del dato narrativo; pero, al mismo tiempo, buscando que el autor o autora no tenga la única palabra, sino que la autoridad sobre los significados esté incrustada en múltiples voces. Junto a esto, el análisis dialógico-performativo se cuestiona a quién se dirigen las palabras o el enunciado de los discursos, cuándo, por qué y con qué propósito, categorías que no se deciden de antemano ni tampoco predeterminan las preguntas que se realizan a las participantes, recomendando que no se utilicen de forma literal, sino que se proponen como una fuente de inspiración (Tapia, 2021).

De esta manera, considerando lo propuesto por Mannay (2017) en la interpretación visual, analicé el material visual (capturas de pantalla, y fotografías de bordados realizados por bordadoras y por mí durante los círculos), para luego incorporarlo, a modo de relato, en el análisis escrito. Considerando lo propuesto en el análisis dialógico performativo de Riessman, analicé el corpus documental escrito (transcripción de círculos de bordado Habitando pliegues; relato de cada bordadora; relato sobre mi bordado, sobre su bordado; relato de mi experiencia afectiva) (Tapia, 2021).

Para el análisis del material visual realicé dos escuchas. Primero revisé los videos en reiteradas oportunidades, poniendo atención a los gestos de las bordadoras, el modo de hablar, de bordar, de comunicarse entre ellas, la atmósfera espacial, la disposición de sus cuerpos, sus rostros, ritmos, desplazamientos, usos del espacio, tonos de voz, movimientos de pantalla, movimientos corporales en relación con la tela, temperatura, comodidad y luz. Luego de esta escucha, realicé una segunda revisión por medio de capturas de pantalla, seleccionando las imágenes que representaban los temas en los que pretendía profundizar, ordenándolos en una tabla de creación propia, en la que describí cada imagen, para luego incorporarlas en las planillas de análisis diseñadas para el corpus documental escrito. Para la interpretación de las fotografías de los bordados elaborados por las bordadoras y el mío, ordené la información en una tabla, en la que copié la imagen, la descripción que hizo cada bordadora de su propio bordado y la interpretación que hice yo de acuerdo con las temáticas en las que me interesaba profundizar, para luego incorporar ese relato en el corpus documental escrito (Tapia, 2021).

Para el análisis del corpus documental escrito, luego de transcribir todo el relato surgido en los círculos, ordené el contenido descriptivamente en 7 temáticas (comunidad, cuerpo, discursos sobre el bordado, feminismo, fotos y relatos de los bordados, capturas de pantalla y mi sentir sobre los círculos) y luego di un segundo orden interpretativo, donde, por medio de planillas de creación propia, definí 5 criterios de análisis: dónde, quiénes, para qué, qué y cómo. Con el transcurso de proceso, quité algunos y emergieron otros, quedando 4 criterios: dónde, personas, qué se cuenta y propósitos; dentro de los cuales definí subcriterios de análisis. Los criterios utilizados no buscaban operar como desarticuladores del discurso, sino que pretendían ordenar las temáticas para poder mirar y revisar la información; podrían haber sido otras, pero para mí, en ese momento, fueron importantes esas.

En las 7 planillas analicé todo el texto, escribiendo la cita y lo que yo observaba en relación con cada categoría. De ese análisis generado, construí narrativas, seleccionando las citas que, de acuerdo con el análisis realizado, respondían a temáticas específicas tales como lenguaje, espiritualidad, extractivismo, decolonialidad y muchas otras; las conceptualicé en un mapa narrativo, donde ordené la información que dio contenido y secuencia a los capítulos, evitando que se repitieran las temáticas y buscando que estuviera contenida la mayor cantidad de información. La dificultad de la conceptualización fue que, en general, las temáticas estaban relacionadas y se integraban de manera dinámica y orgánica, por tanto, la construcción de capítulos, si bien permite acceder a la información de manera organizada, no permite admirar con profundidad toda la información (Tapia, 2021).

Luego del análisis, realicé una narrativa que buscó hacer dialogar en un mismo nivel las narrativas de las bordadoras, los bordados, la experiencia de investigadora, y a las autoras y activistas que han desarrollado propuestas en las temáticas abordadas, para luego estructurar el análisis en 3 capítulos. El primero de ellos es “Bordado como sistema de comunicación”, en tanto lenguaje utilizado por las bordadoras participantes de esta investigación; el segundo es “Cuerpo-territorio en el bordado”, en el que profundizo en las violencias y resistencias desde el cuidado de la vida y en la relación entre cuerpo y bordado desde el feminismo decolonial; y en el tercer capítulo, “Entramado comunitario”, conceptualizo la comunidad y profundizo en su relación con el bordado desde el feminismo decolonial, y en el círculo de bordado digital como práctica feminista de reproducción comunitaria (Tapia, 2021).

Tras explicar detalladamente el método utilizado en esta investigación, doy paso a contextualizar brevemente los resultados a nivel metodológico, recordando que el objetivo de este artículo es dar a conocer el proceso de creación del círculo de bordado como método feminista de producción de conocimiento, estudio que interdisciplinariamente integró relatos narrados y realizados, además de las materialidades textiles, sus espacios, ritmos y geografías.

Resultados

Investigar con materialidades textiles

El círculo de bordado digital como método de producción de conocimiento fue un espacio de conexión intergeneracional entre bordadoras, un intersticio para reproducir lo común, una escenografía que favoreció el encuentro íntimo entre diferentes y un espacio para hacerse compañía. El círculo de bordado produjo una atmósfera espacial que facilitó el reconocimiento de experiencias comunes y develó las violencias que atraviesan a las bordadoras, a pesar de sus diferencias territoriales, potencia sanadora que desarmó las nociones tradicionales aprendidas para pensar colectivamente, “para crear nuevas maneras de nombrar” (Sofía, 1er círculo de bordado, comunicación personal, 19.09.2020) y para crear espacios cómodos, no jerárquicos y afectivos (Tatiana, 1er círculo de bordado, comunicación personal, 19.09.2020), que articulan redes y les permite tomar conciencia de que son parte de un tejido mayor que contiene (Michel, 1er círculo de bordado, comunicación personal, 19.09.2020).

De esta manera, a partir de lo analizado, afirmo que el círculo de bordado digital se volvió un procedimiento evocador y, al mismo tiempo, contingente, lo que permitió conocer relatos menos coherentes, elusivos o estables, y hacer emerger diversos lenguajes, mostrando qué se dice y cómo se dice, por medio de qué se borda y cómo se borda. Utilizar diversos soportes evidenció distintos lenguajes y entregó información sobre las múltiples experiencias, además de utilizar indicaciones textiles que abrieron temáticas que han estado ausentes y silenciadas en el discurso hegemónico. Además, los círculos se comportaron de manera flexible y se acomodaron a las necesidades de las comunidades y de este contexto histórico, pudiendo desarrollarse tanto de manera presencial como digital, como ha ocurrido en esta investigación (Tapia, 2021).

En la digitalización de la experiencia de bordar con otras, hay dos elementos que destacan en relación con el bordado presencial. El primero es el cuerpo de la bordadora y el segundo es el uso del espacio. En cuanto al cuerpo, se aprecia que este se manifiesta de manera distinta en la digitalidad que en la presencialidad, ya que si bien se hace presente, es posible apreciarlo solo por medio de la imagen que permite la cámara, sin poder mirar, sentir ni distinguir con claridad cuáles son las características que lo definen, cómo es su rango de movimiento, cómo dialoga ese cuerpo con los demás elementos del ambiente, cómo se involucra en la práctica textil o cómo interpela corporalmente al otro cuerpo. Por otro lado, el uso del espacio también se construye de forma distinta; la interacción espacial, los elementos del ambiente y el modo en cómo se ocupa el espacio se ven modificados.

En el círculo de bordado digital, cada bordadora dispone de su propio espacio (siendo este el taller, dormitorio, patio, estancia u otro) y, desde la pantalla, comparte y dialoga con las otras bordadoras. Esta experiencia permite que la otra se introduzca inmediatamente en el espacio privado, en la intimidad del espacio propio, situación que desde lo presencial no ocurre, debido a que, en general, los círculos de bordado se realizan en espacios comunes. La digitalización del bordado, por tanto, facilita la creación de una comunidad remota, no ocupa un espacio físico, sino que ocurre en el ciberespacio, utilizando las tecnologías digitales para hacer el mejor uso posible de ellas, juntando a personas que, debido a la lejanía, posiblemente no se habrían encontrado (Cristina; Jessica, 2.° círculo de bordado, comunicación personal, 26.09.2020). Mostrarse desde el espacio doméstico, por medio de lo digital, permite trastocar la dualidad público-privado, dando paso a repensar la manera tradicional y patriarcal de organización del mundo, que presupone lo público como masculino y lo privado como femenino. En lo digital, es posible hacer lo público desde lo privado, haciendo resurgir la popular afirmación feminista “lo personal es político”.

Lo digital representó a la bordadora por medio de la imagen, entregando la información que cabe en una pantalla. Cada una tuvo acceso a una porción de la representación de la otra bordadora, y lo demás fue rellenado o completado de manera automática por cada subjetividad. A través de la pantalla, fue posible ver un cuerpo fragmentado, donde la cara, el torso y la voz toman protagonismo. Lo que se dice y se expresa facialmente es lo aparentemente relevante, y será por medio de estas fracciones que se producirán vínculos, construcciones de sentido, discursos y relaciones, como es posible observar en la siguiente imagen (Figura 2), donde se ve cómo cada una mueve la parte superior de su cuerpo y, por medio de esto, replica expresiones de complicidad y gestos textiles comunes (Tapia, 2021).

Otro de los elementos relevantes en la digitalización del círculo de bordado fue el uso del espacio, donde si bien se hizo más presente la individualidad (cada bordadora en su pantalla), surgió una dimensión sincrónica en relación, siendo posible mirar a todas las personas al mismo tiempo, incluso a mí misma, teniendo un rango visual mayor que en un espacio presencial. Junto a esto, destacó que, a pesar de que aparentemente cada una realizaba su bordado de manera individual, estaba siendo intervenida por la otra y por la propia tela, ya que había diálogo por medio de palabras, gestos y modos de bordar. Esta gestualidad simultánea es reflejo de la atmósfera afectiva que logra generarse a pesar de la digitalización, logrando la intimidad, calidez y complicidad propia de los círculos de bordado presencial.

La digitalización del espacio de bordado colectivo implicó nuevos acuerdos y acomodos que permitieron conformar, vivir y mantener el vínculo que se logra en los encuentros presenciales, estableciendo códigos explícitos -como los que le sugerí a las bordadoras cuando comenzamos el encuentro- y otros implícitos -no interrumpirse, poner atención a lo que cada una plantea, no extenderse demasiado para que todas puedan compartir sus reflexiones o respetar la diversidad de experiencias y perspectivas- (Tapia, 2021). Lo mismo ocurrió con el establecimiento de límites, debiendo instaurar criterios comunes para llegar a acuerdos, ya que, si bien en la digitalidad las personas pueden acceder a la intimidad de la otra por medio de la pantalla, esta puede poner fin a esa interacción, con el breve gesto tecnológico de abandonar el espacio compartido o apagar la pantalla, lo que ocurre también cuando aparentemente estoy mirando la pantalla, pero puedo estar mirando cualquier otra página abierta, haciendo como que estoy presente, pero en realidad estoy en otro lugar.

Desde una reflexión ciberfeminista, lo digital nos habla de nuevos escenarios públicos-privados, que permiten investigar, organizar, desplegar nuestras luchas e impulsar nuevas formas de articulación, de producción de conocimiento, acercando la posibilidad de crear comunidades afines, con intereses comunes, que mediadas por internet integran la esfera pública a la privada, para construir nuevas formas de política (Peñaranda, 2019), otorgando nuevos escenario de reflexión, un nuevo espacio de creación, un nuevo lugar de emancipación colectiva en el que es posible hackear, desplegar las utopías y generar contenido subversivo para proponer cambios y acciones efectivas y situadas.

Tanto lo presencial como lo digital permiten el surgimiento de atmósferas espaciales que remueven lo íntimo y promueven la creación de territorios de ocupación y movimiento compartido. Ambas tendencias son prácticas políticas de reapropiación y cuestionamiento sobre cómo se ocupa un determinado lugar y sobre la legitimidad social de las normas ante las prácticas corporales, generando una fisura por la cual pueden surgir nuevas posibilidades discursivas y de ocupación espacial. De esta manera, la digitalización se convierte en una dimensión de encuentro posible para seguir explorando, conociendo, investigando, redefiniendo las fronteras, comprometiéndose con la parcialidad, desafiando el dualismo público-privado y asumiendo la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros.

Conclusiones

A modo de conclusión, puedo afirmar que el círculo de bordado digital, como metodología de producción de conocimiento, favorece la generación de espacios beneficiosos y horizontales para todas las involucradas, mostrándose sensible a los aportes que realiza cada una y concibiéndose como un territorio de encuentro entre diversas, donde se prioriza la autoría y el beneficio recíproco.

Además, el círculo de bordado digital devela una manera de investigar que incorpora dimensiones corporales, emocionales y afectivas, configurando un modo de proceder que denomino interdisciplina ojo-mano-corazón, trilogía de creación propia que se hace presente en esta investigación al momento de incorporar el cuerpo en el proceso de producción de conocimiento, abriendo una dimensión epistemológica novedosa, que implica repensar desde la técnica hasta la observación del propio cuerpo y, como afirman Gandarias, Fulladosa y Osorio (2021), otorgarle valor y legitimidad epistémica a estas dimensiones de conocimiento. La interdisciplina se sostiene en la conjunción de comunidades diversas, perspectivas y saberes distintos que se encuentran para generar nuevas preguntas porque reconocen que cruzar los límites tradicionales establecidos entre las disciplinas académicas permite la generación de procesos más pertinentes y contundentes. El placer por la interdisciplina, denominado por mí como ojo-mano-corazón, fue una invitación realizada por el bordado, técnica en la que se requiere la coordinación de los distintos para llegar al acuerdo.

De esta manera concluyo este artículo, reconociendo que, queriendo sonar vehemente, es urgente generar conocimiento que promueva la producción de lo común para repolitizar la vida, metamorfosear paradigmas y darles valor a prácticas ancestrales que, desde tiempos remotos, nos permiten conocer, conocernos.