Que la reforma escolar representa un movimiento cultural constituye el primer principio que hay que aceptar. Solo eso justifica la exigencia universal de una reforma escolar en la medida que se dirige una y otra vez al pueblo. (WALTER BENJAMIN 1993 47)

Sobre la violencia

En este artículo se discutirán algunos aspectos sobre la percepción y experiencia de las violencias en los estudiantes de una universidad pública, para lo cual es necesario conocer el contexto que se está viviendo en México.

La tarea de vincular las conceptualizaciones en torno a vivencias de las realidades juveniles y las violencias me ha presentado dificultades y desafíos. Las primeras residen en las complejidades de los ámbitos en ambos conceptos y los segundos en rechazar cualquier intento de identificación de lo que suele ser común en los espacios de los medios, de las conversaciones casuales en cualquier comunidad y también en algunos espacios de la llamada academia. Me refiero a la frecuente asociación, casi automática, de juventud o jóvenes como actores de la violencia, de la criminalidad, lo que ha derivado en una criminalización de este grupo etario, que deviene en una reducción simplista y también discriminativa.

El universo que componen los jóvenes hoy es el más numeroso que ha vivido el mundo, constituyen el 40 % de la población mundial estimada en poco más de 7 mil millones; en México, 43 % de sus habitantes tiene menos de 29 años, es decir, hablamos de jóvenes. Mucho se ha escrito sobre los rápidos y profundos cambios que experimentan las sociedades occidentales y otras, en un mapa desigual del mundo en cuanto a la forma y la intensidad en que han afectado las vidas de las personas, de las instituciones y de las sociedades. Las discusiones y los esfuerzos por comprender y reflexionar acerca de estos cambios no cesan, se incrementan día a día y, al parecer, no contamos con respuestas suficientes ni satisfactorias a las preguntas sobre nuevos problemas que surgen continuamente y coexisten con algunas condiciones estructurales que tienen décadas de ser parte de la sociedad. La violencia es uno de estos lastres.

La situación de una violencia creciente en México, más marcada de ocho años atrás a la fecha, bajo el nombre inadecuado de "guerra contra el narcotráfico" y con severas repercusiones que se incrementaron de modo agudo en el presente sexenio, ha provocado un estremecimiento en toda la sociedad mexicana, con resonancias (en 2013, 2014 y 2015) en México y en el exterior, que despertó manifestaciones en diversos países y ciudades del mundo. Solo como un ejemplo, con el presidente Peña Nieto, que inició su mandato en 2012, han desaparecido 13,4 personas cada día; mientras que durante la presidencia previa de Felipe Calderón desaparecieron 5,9 personas cada día de su administración (Merino, Zarkin y Fierro 2015). El suceso que desencadenó estas manifestaciones de indignación y reclamos por parte de la ciudadanía fue la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas, que fueron asesinados, quemados y de cuyo paradero aún no se tiene información pues la verdad sobre los hechos permanece oculta (CNDH 2015). Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Panamá, Colombia, Italia, Perú, Cataluña, Hungría, Atenas, Gran Bretaña y Francia están entre las naciones que registraron actos de solidaridad con los normalistas desaparecidos (London Mexico Solidarity 2015). Este es un hecho que tocó las fibras de millones de mexicanos, pero significativamente, a partir de este, las incontables fosas con restos humanos, las ejecuciones, más desapariciones y asesinatos, se hicieron evidentes y fueron causa de importantes movilizaciones juveniles que exigieron justicia y transparencia.

Buscar cifras confiables acerca de delitos y víctimas en México es tarea por demás compleja, ya que no existe una base confiable por parte de ninguna institución gubernamental y la información que se tiene proviene de algunas encuestas realizadas por la presión generada de estos hechos impunes así como de organizaciones civiles y observatorios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta 27.243 desaparecidos en México; a 25 de septiembre del 2014, un día antes de los acontecimientos en Iguala, había en el país 22.268 desaparecidos (Merino, Zarkin y Fierro 2015). La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014) reporta delitos de fuero común1 y 32 % del total de víctimas de delitos corresponde a jóvenes entre 20 y 29 años. Cabe señalar que la ENVIPE estima que la cifra negra a nivel nacional es de 93,8 %, es decir, solo una de cada diez víctimas declara o denuncia el delito. A estas estimaciones habría que incorporar los incontables muertos en diversos hechos y enfrentamientos. La colusión entre sectores de gobierno, ejército, gobiernos locales y otros actores se ha puesto en evidencia de manera innegable, lo que evidencia la corrupción y la impunidad como elementos críticos en la vida cotidiana.

Lo anterior forma parte del contexto y de la realidad social que viven los jóvenes hoy, de la cual los universitarios no son ajenos.

Explorar los ámbitos y las conceptualizaciones del tema de la violencia es una tarea extremadamente compleja. Los desarrollos teóricos han ido variando y son múltiples las clasificaciones de las violencias. Las preguntas sobre violencias son sumamente "sensibles" a variables múltiples: a quién y cómo se le pregunta, quién experimentó la violencia, en qué lugar está, etc. La combinación de estos aspectos ha dado como resultado una producción empírica que responde a la orientación de las investigaciones sobre el tema y que carecen de un marco teórico más fincado en las ciencias sociales, para acercarnos a entender mejor los fenómenos que se encuentran detrás de las naturalezas de las violencias y sus articulaciones.

La violencia es un fenómeno que en la última década ha adquirido grandes dimensiones tanto en extensión como en intensidad, pero sobre todo se ha convertido en parte de la cotidianidad. La violencia es perpetrada en distintos lugares, abarca todos los espacios de la vida del individuo y de la sociedad: la calle, los medios de transporte, la universidad, el lugar de trabajo, las relaciones íntimas y el hogar. Así, por citar el caso de los homicidios dolosos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su "Estudio global de homicidios 2011" reporta que México es uno de los 19 países del continente con mayor tasa de asesinatos (18 por cada 100 mil habitantes). Según este mismo estudio, que a decir de organizaciones civiles hay que tomar con cautela en cuanto se basa en cifras oficiales que esconden los datos reales, el país registró un alza de 65 % en la tasa de homicidios entre 2005 y 2010. A estos datos se suma la percepción del incremento, en el mismo periodo, pero sobre todo en el último año, de delitos como el robo a transeúntes, a casa habitación y a negocios, así como de las diversas modalidades de secuestro, delitos sexuales y violencia familiar. Existe la idea generalizada que no solo el número de delitos ha aumentado sino que además se ha agregado una mayor virulencia en su cometimiento. Los lugares y personas que ejercen o sufren violencia parecen haberse multiplicado y diversificado. Sin embargo, a esta percepción se oponen los datos sobre delitos cometidos en el Distrito Federal, que revelan una mayor incidencia de delitos sin violencia y de bajo impacto social, en contraposición con la percepción de un crecimiento desmesurado de la violencia y el alto impacto de las acciones delictivas en todo el país. Tanto los datos oficiales como las percepciones pueden ser una profunda distorsión de la realidad: la cifra, porque depende de quién la registra y cómo está tipificado el registro, es decir, la categoría y la clasificación que varían enormemente según la fuente que lo colecta e informa. La percepción, porque depende de la comprensión del dato que se ofrece al sujeto, de su condición emocional, de su construcción subjetiva de la ética y la moral, de lo que está bien y mal relativo tanto a su propia individualidad como para la sociedad.

La percepción generalizada de la violencia es muestra de la interiorización de la certeza de su existencia y explosión en todos sus niveles y magnitudes, es decir, se ha ido convirtiendo en una especie de acompañante ineludible en la concepción de la vida cotidiana de los individuos y grupos sociales. Las percepciones son un nivel de evaluación de la realidad social, constituyen una parte de la visión del mundo de los grupos sociales. De esta manera, la violencia, ya no solo el delito, se ha transformado en un fenómeno que atraviesa cada discurso, acto, contexto y vínculo de y entre las personas y es parte articuladora de la apropiación subjetiva de la realidad.

Existe suficiente evidencia para afirmar que a dicha percepción ha contribuido el torrente cotidiano de imágenes, relatos, miserias, violaciones, injusticias, estadísticas manipuladas rutinariamente, que difunden sin mesura los medios de comunicación y donde la violencia se ha vuelto casi siempre protagónica. Estos, particularmente la televisión, han transformado la realidad y específicamente la violencia en un espectáculo visual y cotidiano, que la muestra plana y alejada de la razón, aun de la puramente instrumental; de manera que esta se ha convertido en una mercancía más que se ofrece y se consume como cualquier otra. La violencia vende y de ella se obtienen grandes ganancias. Pero para ello se requiere de sujetos consumidores con una complaciente disposición acrítica. La continua difusión sobre actos de violencia busca lograr entre sus destinatarios un arraigo irreflexivo, una apropiación rápida basada lo mismo en la fe que en el escepticismo, pero nunca en la reflexión y en la crítica. Cada sujeto se ha convertido en una potencial víctima o victimario, sin ningún distingo de etnia, género, edad o condición económica. La violencia se vive pública y privadamente, individual y socialmente, su proliferación y cotidianidad han alcanzado niveles que desencadenan percepciones de un mundo inseguro que requiere de disciplina, seguridad y vigilancia. Con la vivencia del miedo y de la inseguridad se dejan de vivir los espacios públicos, se abandonan hábitos sociales de la vida comunitaria y se le agrega la percepción de una "normalización" de las conductas violentas, una aceptación de no tener más opción que la posibilidad de ser víctima o victimario en cualquier relación y ambiente. Los jóvenes son especialmente susceptibles a esta dinámica paranoica y abúlica al mismo tiempo: si eres visible tienes un problema. La percepción de una violencia creciente, que se presenta como inevitable, tiene como resultado la separación, cargada de miedo, de los espacios reales para ir a refugiarse a los espacios virtuales, de donde, por cierto, no quedan a salvo de la violencia, sino más bien a su merced.

La violencia inminente y la seguridad pública, que se identificaba con el exterior, se han convertido en parte de la subjetividad del individuo, de la sociedad y del ambiente. En este sentido, Bauman inicia uno de sus libros de la siguiente manera:

Las palabras tienen significados, pero algunas producen además una "sensación". La palabra "comunidad" es una de ellas. Produce una buena sensación: sea cual fuere el significado de "comunidad", está bien "tener una comunidad", "estar en comunidad" [...] tenemos el sentimiento de que la comunidad es siempre algo bueno. (2003, 1)

Así, se ha construido el "sentimiento" asociado al significado de la familia como una comunidad que protege, nutre y da cobijo y apoyo a sus miembros. Lo mismo se puede decir de la "comunidad universitaria" o de otras comunidades en que transcurren las vidas juveniles de los estudiantes. Sin embargo, como también argumenta el autor, la "comunidad" es un sueño, una tensión continua opuesta entre la autonomía y el derecho de ser uno mismo y menciona que perder la comunidad implica perder la seguridad (11).

Como construcción, la familia no solo significa atributos positivos: dentro de las familias se gestan muchos de los horrores que padece la humanidad en los individuos que la conforman, y crueldades y traumas de todo tipo son experiencias muy frecuentes y no siempre reconocidas, ya que en el ideal la familia siempre ha de ser algo bondadoso y protector. Entre la internalización de las violencias, la pérdida del sueño de una comunidad que implica inseguridad individual y una familia en la que también se viven y experimentan las violencias más íntimas, los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), y quizá muchos otros, expresan sus sensaciones y vivencias.

En otra faceta de esta realidad juvenil es innegable la interconexión de individuos, sociedades, redes, economías y muchos otros agentes sociales con las herramientas de Internet. El tiempo y las distancias son abstracciones en las que discurren vidas individuales, entre universos cambiantes, en los que los jóvenes trasiegan entre la individuación y el mundo externo, en una búsqueda de la identidad que pueda estar dotada de sentido. Los "valores", concepto a mi entender ambiguo y utilizado en contextos diferentes, a veces incluso con significados antagónicos, no han desaparecido ni se han evaporado, solo han sufrido cambios y, por eso, hoy millones de personas comparten la construcción de "valores" diferentes, que sectores sociales e instituciones se niegan a reconocer. Beck argumenta que:

En la era de la vida propia se modifica la percepción social de lo que es considerado como riqueza y pobreza de un modo tan radical que, en ciertas circunstancias, un menor ingreso y un estatus inferior, acompañados de una oferta mayor de realización personal y de autoformación, son vividos no como un descenso sino como un ascenso y son, por tanto, buscados. (1999, 18; énfasis agregado)

Las aspiraciones y los quehaceres de un sector de la juventud, marcados por la diversión, por el "pasarla bien", en el deporte, la música, el consumo cultural, la Internet, los mensajes vía celular o la vida misma, parecen amenazar los cimientos más conservadores de las sociedades. Como nunca antes, ciertos sectores juveniles forman comunidades virtuales, interactúan y dialogan, se ven y se escuchan prácticamente desde cualquier parte del mundo y aun fuera del planeta. También como nunca, estar "conectado" se ha convertido en una condición consustancial a la vida cotidiana de estos grupos de población, y más aún a la vida intelectual. "No solo podemos estar aquí y ahora en dos lugares al mismo tiempo, podemos estar en todas partes [...] y en ninguna parte también" (Soja 2008, 468).

Ante una sociedad representada y controlada por adultos e instituciones que no ofrecen objetivos ni soluciones viables a este proceso de individuación, los jóvenes se encuentran obligados a las búsquedas de respuestas por sí mismos en un medio social que les exige decisiones acordes a patrones que no les son propios, sino que pertenecen al mundo adulto. De estas decisiones dependerán, en gran medida, sus papeles en la sociedad, sus aportes y sus propias realizaciones.

Las trayectorias de vida clásicas establecidas para los jóvenes, sobre todo en sociedades occidentales desarrolladas, son la educación, la formación de familia así como la inserción laboral. Estas trayectorias no son lineales ni consecutivas y las más de las veces se combinan entre sí. Hoy, "la educación institucionalizada" es motivo de un amplio panorama de discusiones e innovaciones, ya que los modelos tradicionales no son suficientes ni para lograr sus propósitos ni los de la sociedad. Hoy, la familia, que siempre tuvo múltiples modalidades, presenta profundos cambios y han surgido nuevas formas que hace dos o tres décadas eran impensables. Los procesos de individualización han motivado que aspectos relacionados con la intimidad entre los individuos, así como a las relaciones amorosas y de cuidado, se hayan erigido en motivo de preocupación y de numerosos estudios sociológicos y etnográficos, que llevan a pensar más allá de "la familia" heteronormativa (Roseneil y Budgeon 2004). Las familias han experimentado cambios en sus formas, en sus papeles y en las relaciones entre sus miembros. Las parejas han disminuido su descendencia en muchos sectores y países; los modos de formación de pareja adquieren múltiples modalidades: hay familias uniparentales, en algunas sociedades hay uniones y matrimonios homosexuales con igualdad de derechos, hay parejas unidas que viven en domicilios separados e incluso en países diferentes, como en numerosas familias de migrantes, y la crianza de los hijos, si los hay, se acuerda sobre bases variadas.

Con respecto a la trayectoria educativa institucional, la orientación que tiene que brindar la educación para los jóvenes en su proceso de crecimiento y desarrollo tiene necesidad de profundos cambios estructurales, ya que los mismos procesos juveniles se han complejizado.

La universidad y la escolaridad tienen que ver con el saber, sustento que la justifica ya que los jóvenes requieren de la formación en conocimientos, pero este cambia rápidamente, ya que día a día hay nuevos saberes que modifican o cancelan los anteriores y que, en ocasiones, hacen del "saber" un conjunto caduco, que carece de contenido y significado. Estos conocimientos deben tener relación directa con la vida de los jóvenes y con una orientación hacia las acciones que ellos pueden tomar tanto en su grupo de pares como en la sociedad. De este modo, "[...] la escuela no tendría que transmitir contenidos de saber, que probablemente tengan poca relevancia directa para la vida ulterior, sino que tendría que crear, transmitir y acompañar situaciones de aprendizaje de la experiencia'" (Brater 1991, 147; énfasis agregado). Las discusiones sobre los cambios que se han llevado a cabo en las ideas y prácticas de la pedagogía en las últimas tres décadas, o poco más, introducen la necesidad de generar capacidades básicas y atributos para que los jóvenes puedan actuar en sus propios procesos de individualización así como en su quehacer en las comunidades y en la sociedad.

Se puede o no estar de acuerdo con lo planteado, con las corrientes actuales o con las tradicionales en cuanto a educación, pero parece un entendido generalizado que la formación tradicional en las escuelas y universidades no logra hacer que los jóvenes sientan y piensen que es un proceso propio, sino que lo impone como un camino que deben recorrer mientras transcurren los años juveniles.

Esto resulta en una suerte de distanciamiento entre lo que el joven es, su mundo interior y que comparte con sus coetáneos, y el mundo exterior, que le es ajeno, distante y por el cual manifiesta poco interés.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Los estudiantes universitarios se caracterizan socialmente por dos concepciones que requieren de una mirada escrutadora para comprender sus papeles en la sociedad y los contextos de sus vidas. Por una parte, se habla de que los jóvenes que llegan a la educación superior conforman un universo "privilegiado" en términos de que pueden acceder a este consumo social que está, además, considerado entre sus derechos; por otra parte, paradójicamente, su condición de jóvenes y las problemáticas asociadas a esta, así como sus peculiaridades, suele ser ignorada por las instituciones educativas y las autoridades. Es decir, la universidad y su cuerpo académico y administrativo contemplan al joven en su condición de "estudiante", sin considerar que pertenece a un sector social juvenil; además, se considera a "los jóvenes" como sujetos en transición, a veces conflictivos y, con frecuencia, se los asocia a imágenes sociales negativas, como sujetos problemáticos.

La prolongación y expansión de la educación superior junto con la falta de beneficios sociales que apoyen a la mayoría de los jóvenes (como becas), con un mercado de trabajo que no los incluye y una economía precaria para la mayoría de sus familias, provoca que este grupo continúe dependiendo económicamente de los ingresos familiares por más tiempo. Esta dependencia prolongada, cada vez más marcada a partir de los años noventa, se asocia a una concepción de que los jóvenes "lo pueden lograr" -finalizar su educación superior y, con ello, tener movilidad social y mejores condiciones de vida- siempre que se esfuercen en el estudio, en cada vez más años. Esto también conduce a que los jóvenes se "culpen" -y sean culpados- de sus fracasos individualmente, en vez de considerar, con un criterio más amplio, las condiciones económicas y sociales en que se encuentra inmersa la educación.

Décadas atrás, el sueño de la clase media era que los hijos terminaran la escuela primaria y luego la secundaria, como logros tanto familiares como individuales. Este anhelo, una vez concretado para ciertos estratos sociales más favorecidos, se generalizó a otros sectores más empobrecidos, como las clases trabajadoras e incluso grupos históricamente marginados como los indígenas. Mientras tanto, los sectores medios anhelaron que sus hijos accedieran a la educación superior, de manera que estudiar en la universidad y terminar una carrera se convirtieron en un símbolo de éxito, como una promesa de movilidad social y acceso a mejores condiciones de vida. Sin embargo, el camino de la dependencia familiar a la independencia no sigue un trazo claro y, de hecho, las oportunidades de independencia económica y de autonomía en el sentido amplio son menores hoy que veinte o treinta años atrás. El deterioro de la economía y el desarrollo de un capitalismo voraz han producido un incremento marcado en la desigualdad del ingreso y, por ende, además de incrementar y profundizar las malas condiciones de vida de la población y de generar aún más pobreza, restringen las oportunidades de acceso y de uso de los servicios que por derechos constitucionales corresponden también a los jóvenes. Como uno de los resultados infortunados, el acceso a la educación superior de calidad es una de las circunstancias que más afectan y marginan a millones de jóvenes del ingreso a la universidad. La realidad parece indicar que las transiciones educativas y hacia la adultez de los jóvenes universitarios son fragmentadas, desparejas, pues las experiencias de los diferentes grupos de estudiantes conducen a distintos modos de estar en la universidad, a conformar grupos diferentes de alumnos universitarios.

Esta investigación explora y pone de manifiesto aspectos de los estudiantes, como jóvenes que habitan la universidad, y aborda ámbitos poco o nada explorados en otro tipo de estudios, pero que caracterizan la cotidianidad de los estudiantes y afectan el transcurso de su vida académica como jóvenes universitarios.

La Encuesta NEOTIS2

La idea de que es una necesidad conocer las situaciones de diversos aspectos de la vida de los estudiantes de la UAM surge a partir de las experiencias compartidas con las diversas problemáticas de estos en casi 14 años del proyecto Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva. En esta investigación se incorporó también un componente de servicios directos a los estudiantes y a la comunidad en general en la UAM-Iztapalapa, con lo cual se conformó un programa con estos dos componentes centrales, investigación y servicios, que tienen presencia continua y una demanda creciente en el curso de los años. Los motivos por los cuales los estudiantes acudieron al programa fueron fundamentalmente sus necesidades de "saber" acerca de su intimidad, de su vida sexual -ya iniciada o por iniciar-, de la necesidad de capitalizar los elementos disponibles para ejercer sus derechos reproductivos y sexuales, de vivir una vida sexual libre de enfermedades y de embarazos no deseados, así como de resolver situaciones de violencia de diferente carácter y de consumo de sustancias psicoactivas.

De modo que se generó un cuestionario de 114 reactivos, entre preguntas abiertas y cerradas sobre diversas áreas de la vida de los jóvenes, que se aplicó en las entonces cuatro unidades de la UAM (Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco y Cuajimalpa) en el año 2009 y se procesó en los primeros meses del 2010. Esta encuesta, aplicada a 5.837 estudiantes, es representativa por unidad, por división y por sexo (14.960 mujeres y 18.443 hombres), lo cual permite ver aspectos que pasan desapercibidos en otros estudios hechos sobre la misma población estudiantil; además, es la primera vez que se obtiene información tan detallada y confiable sobre quiénes y cómo son nuestros estudiantes, qué piensan de algunos aspectos de la vida universitaria, de ellos y del país3. La población encuestada se concentra mayormente (67 %) entre los 18 y los 21 años, y destaca que en las edades más jóvenes están más representadas las mujeres. Para el 32 % de los estudiantes existe un intervalo entre la salida del nivel medio superior y su ingreso a la universidad. Las razones pueden ser muchas, dependiendo del género y condiciones sociales y económicas, pero caben al menos dos probables supuestos: el primero, que durante ese lapso, particularmente los varones, hayan iniciado su vida laboral y el segundo, que no hayan ingresado en su primer intento a la UAM o que esta no haya sido su primera opción. Sobre este tipo de consideraciones, Castro y Riquer (2003) señalan con acertada agudeza que es indispensable diseñar nuevas investigaciones sustentadas en el corpus conceptual de las ciencias sociales y abandonar los diseños ateóricos y meramente estadísticos (2003).

En la exploración de NEOTIS sobre el tema de violencias en los estudiantes se ha procurado obtener elementos que permitan la comprensión del fenómeno, más que una explicación meramente descriptiva.

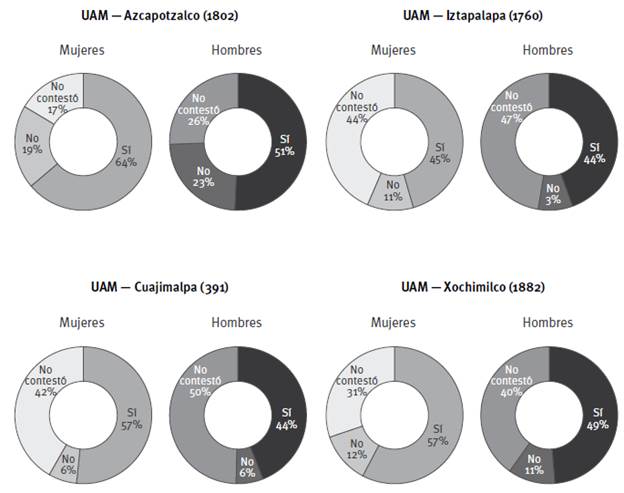

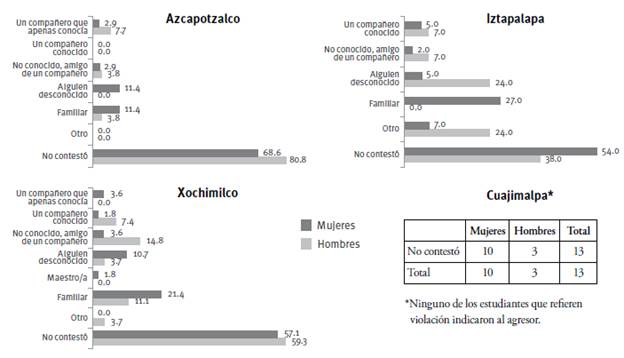

Considerando las condiciones de violencias que se viven no es extraño entonces, como se observa en la figura 1, que los jóvenes universitarios en su inmensa mayoría perciban violencias, entre los diferentes actores y en la vida diaria de las familias mexicanas, sin especificar: es la apreciación de los estudiantes de su percepción sobre la situación de las familias en México en general.

Fuente: Encuesta NEQTIS 2009, Unidad Iztapalapa.

Figura 1 Percepción de violencia en la vida diaria, de las familias mexicanas.

La proporción de jóvenes que ven a la familia como un ámbito de violencia abarca desde el 76,1 % hasta el 95,8 %, dependiendo de la relación que refieran y de su propio género. Son las mujeres las que mayormente perciben violencia en todos los vínculos familiares, aunque especialmente destacan la violencia entre los padres y la que ejerce el padre sobre sus hijos. A pesar de que los hombres, excepción hecha de un empate en la violencia entre adultos, están siempre por debajo de la percepción de ellas, en la mayoría de los casos, se trata de una mínima variación (entre el 0,9 % y el 3 %), solo cuando se refieren a la violencia que ejercen las madres sobre sus hijos la distancia crece 7,2 puntos porcentuales, y a las personas mayores hasta alcanzar una diferencia de 8,8, lo cual probablemente se puede atribuir a características de género.

Además de la frecuencia con la que caracterizan los vínculos familiares de violentos, sobresale el que sus referencias reproduzcan la visión de la familia patriarcal. De este modo, en su percepción ubican la mayor violencia entre los padres, seguida por la que ejecuta el padre sobre los hijos, luego viene la de la madre sobre los hijos y, finalmente, en orden decreciente aquellas que se dan entre hermanos, entre adultos y contra personas mayores. Es como si en la percepción de los grados de violencia reprodujeran el esquema jerárquico de la familia patriarcal. En general declaran que los tipos de actos considerados como parte de la violencia familiar son golpes o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones.

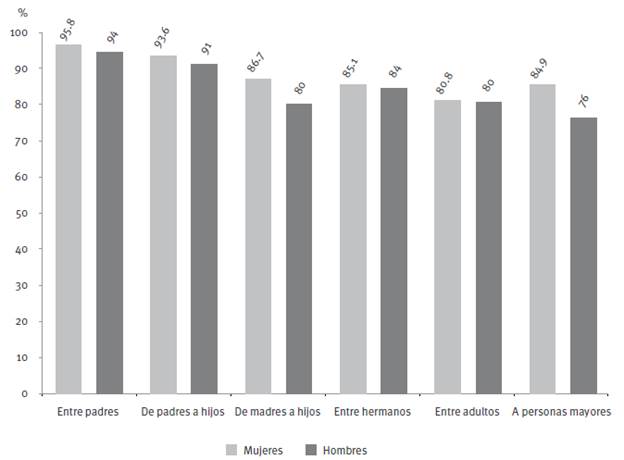

Fuente: Encuesta NEQTIS 2009, Unidad Iztapalapa.

Figura 2 Percepción de expresiones de violencia en las familias mexicanas.

Estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra persona; psicológicos, si existe el intento de infundir miedo, intimidar, o cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades básicas de la persona.

Las expresiones de violencia que más frecuentemente refieren los jóvenes universitarios son gritos y discusiones, agresiones físicas, insultos, amenazas verbales, actitudes amenazantes, coerción, silencio e indiferencia. Aquí otra vez son las mujeres quienes comparativa y proporcionalmente perciben más las expresiones de violencia. Únicamente el silencio y la indiferencia son destacados por un porcentaje mayor de hombres; si bien hay que señalar que son precisamente estas dos manifestaciones las menos referidas, tanto por hombres como por mujeres. La primera es señalada por el 58,5 % de los hombres contra el 54 % de las mujeres y la segunda el 57,8 % frente al 53,9 %, en el mismo orden.

Indiscutiblemente los gritos y discusiones son la forma de violencia más citada por nuestro universo de análisis, muy por encima de su antípoda: el silencio. Si comparamos ambas expresiones, por género, tenemos que los hombres y las mujeres colocan los gritos y discusiones por encima del silencio 36 y 41 puntos porcentuales, respectivamente. La brecha entre el silencio y los gritos y discusiones habla de la mayor o menor percepción, pero también de la justificación, por quienes menos la perciben, del uso de los silencios.

Algo similar ocurre con la indiferencia respecto de las agresiones físicas, mientras los hombres colocan 27,6 puntos porcentuales arriba de la indiferencia a las agresiones físicas, las mujeres lo hacen hasta 37 puntos más. Es decir, la indiferencia es poco vista como una forma de violencia directa por las mujeres. Esta tendencia a reconocer más claramente la violencia física resulta particularmente clara cuando vemos que la mayor diferencia entre la percepción de hombres y mujeres es precisamente la coerción, casi un 10 % arriba la de ellas en comparación con la de ellos.

Pero al analizar la percepción que los jóvenes universitarios tienen de la violencia en su propio contexto, es decir, de los juicios que han construido sobre su realidad inmediata, salta a la vista que si bien lo percibido no es una representación exacta de la realidad (la percepción del entorno no es el entorno mismo, sino más bien una representación parcial de este), la violencia se ha convertido en parte sustantiva de su cotidianidad.

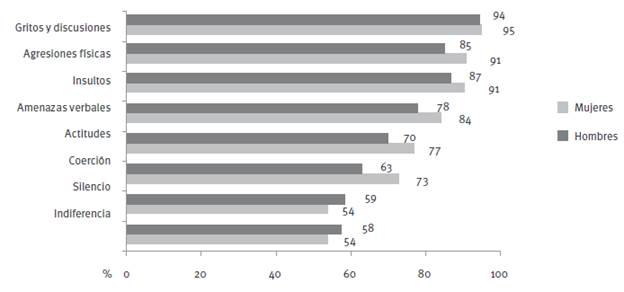

Fuente: Encuesta NEQTIS 2009, Unidad Iztapalapa.

Figura 3 Contexto de violencia de los estudiantes de la UAM.

Las experiencias perceptuales proporcionan la vivencia para la construcción de realidades, son un referente a partir del cual se asignan calificativos y se otorgan valoraciones que configuran el entorno. Por eso no todos los ámbitos son revestidos con la misma intensidad de violencia. Lo que es altamente significativo es que en la distribución desigual de connotaciones de violencia la comunidad sea la más alta. El 63,6 % de los hombres y el 61,7 % de las mujeres perciben su comunidad como violenta. Esto significa que su espacio cercano y las personas que lo habitan y transitan se vislumbran en un halo de violencia y, por tanto, son consideradas como peligrosas y en peligro. Al perder su seguridad en la comunidad ideal, los jóvenes la pierden también en sí mismos. Su barrio, su colonia, la calle, la vía pública, su ciudad, "en todas partes", dice el 51,5 % de las mujeres y el 48,7 % de los hombres, hay violencia. Sin una marcada diferencia de género, a lo cercano que se supone es su comunidad se suma lo indeterminado, aquello que no por no tener límites está "en todas partes" sin ningún distingo. La violencia perdió sus bordes y ahora simplemente transita por doquier. Es claro que esta visión tiene fundamento en un presupuesto básico, empírico y funcional, parcialmente válido, pero no olvidemos que aún las evidencias son construcciones culturales e ideológicas que posibilitan o constriñen la acción porque organizan y dan sentido a las experiencias inmediatas al estructurar cultural y socialmente la vida cotidiana. Así pues, que los jóvenes identifiquen su comunidad como el ámbito social más violento los coloca en una posición de franca vulnerabilidad y desarraigo social. Ante la inseguridad, se experimenta el miedo, una sensación informe, que no tiene un objeto claro que lo provoque, pero que ocupa el espacio subjetivo y la vivencia de la seguridad, un miedo que impide esta comunicación abierta, el diálogo y la apertura al otro, las bases de la confianza y de la confiabilidad entre sujetos. Todo esto produce un aislamiento y una individualidad que tiene pocas hendijas a través de las cuales los jóvenes puedan compartir sus experiencias, lo que da paso a los silencios.

Es probable que de esta sensación de desarraigo social y de esta ausencia de diálogo provenga la explicación de por qué al preguntarles sobre su propia familia y la de sus amigos las respuestas sean contundentes e identifiquen la violencia en los "otros" y no en ellos mismos; el 33 % de las mujeres y el 30,7 % de los hombres perciben violencia en las familias de sus amigos, pero solo el 18,3 %, para ambos géneros, la identifica en su propia familia.

Si en la percepción de la violencia dentro de su propia familia no hay distinción de género, ello no ocurre cuando se refieren a la situación entre amigos, ahí los hombres despuntan con un 20,6 %, esto es, 6,9 % más que las mujeres.

Finalmente, la universidad, en cuanto espacio que influye temporal y parcialmente en los jóvenes, es el ámbito en el que menos violencia perciben los jóvenes de nuestro universo, y aunque esto podría hacer suponer que se trata de una percepción positiva o de un espacio seguro, hay que destacar, sin embargo, que al menos el 16,5 % de los estudiantes entrevistados perciben a la universidad como un lugar donde existe violencia. Cuestión que se vuelve más preocupante al analizar la percepción que tienen de la UAM como un lugar seguro.

Menos de la mitad, esto es, el 47 %, de los hombres percibe a la UAM4 como un lugar seguro, el resto o no contestó o decididamente no lo ve de esta manera. Destacando el 23 % del grupo de estudiantes varones y el 19 % de mujeres de Azcapotzalco. Pero las cifras que más llaman la atención son las de no respuesta, que en promedio ascienden a un 40,7 % en el caso de los hombres y a un 33,5 % en el de las mujeres. Y los porcentajes más altos de "no contestó" se ubican en aquellas unidades en donde fue precisamente más baja la respuesta de no considerar a la UAM un lugar seguro: la no respuesta es también una respuesta.

En la búsqueda de comprensión de cómo y quiénes son nuestros estudiantes como sujetos sociales y culturales, la exploración de todo tipo de violencia, incluyendo la sexual, fue imperativa, dadas no solo las frecuentes solicitudes de apoyo al programa, sino también las profundas huellas que dejan en la experiencia individual.

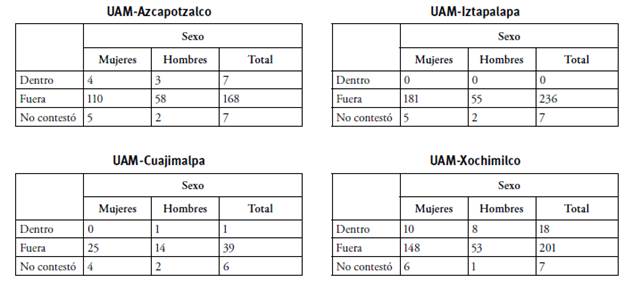

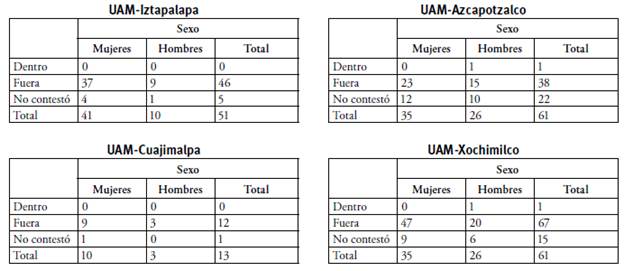

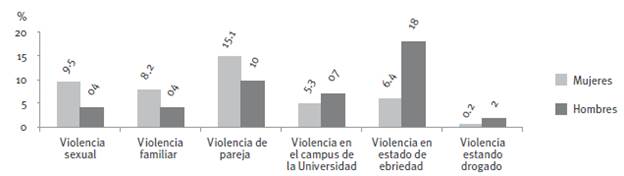

Los contextos en que los jóvenes han experimentado violencias son diversos, pero con la excepción de haber consumido alguna sustancia y en el campus de la Universidad, son las mujeres quienes claramente más la experimentaron. Es notable que más del doble de ellas que de ellos fueron sujetos de violencia sexual y familiar, y una tercera parte sufrió más la ejercida por sus parejas.

Fuente: Encuesta NEQTIS 2009, Unidad Iztapalapa.

Figura 5 Estudiantes que han experimentado algún tipo de violencia en ciertos contextos.

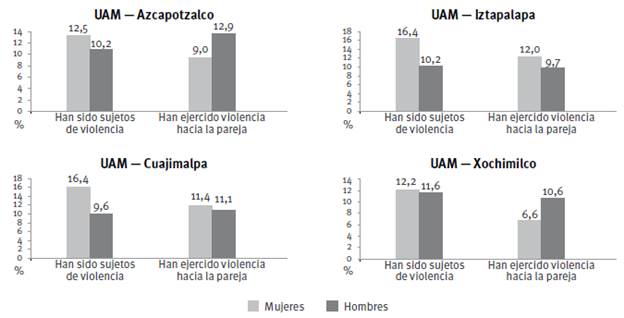

La violencia en la pareja, llamada también en algunos trabajos violencia en el noviazgo, nos habla de la mayor vulnerabilidad de las mujeres, aunque también ellas ejercen violencia hacia sus parejas, lo hacen en menor proporción. Este elemento en una relación amorosa pone en jaque al concepto idealizado de la pareja como un supuesto nicho amoroso de protección mutua, de comunicación y apertura; quizá representa más el carácter actual de las relaciones juveniles, más esporádicas, menos comprometidas que las parejas de carácter "tradicional", con esta cualidad de mayor individualidad y menor intencionalidad de "formalizar", apuntando a una trayectoria de vida que no necesariamente sigue el curso de sus familias de origen.

En la violencia de pareja, sexual y familiar, se ejemplifica con claridad la agresión contra la mujer, y esto no significa que en los otros casos de este elemento esté necesariamente ausente. Una modalidad que no se registra como tal, pero que se propone como categoría en el estudio de la violencia, es el concepto de "seducción coercitiva". Esta es la violencia de género en que el varón, con el poder que tiene en una relación afectiva, presiona, coerce a la joven a tener relaciones sexuales de un determinado modo y en cierto momento sin que ella lo desee, tiene un carácter sutil e insidioso que se ampara en palabras amorosas y tenues pero que entrañan eficaces amenazas. Por tener este carácter no violento a simple vista, debe ser explorado ya que está presente en muchas relaciones íntimas de las jóvenes (Ehrenfeld Lenkiewicz 2011).

Fuente: Encuesta NEQTIS 2009.

Figura 6 Violencia experimentada y declarada en la relación de pareja.

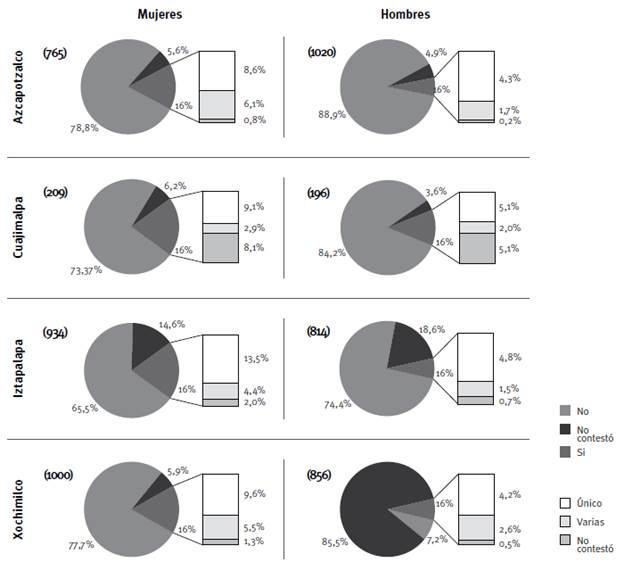

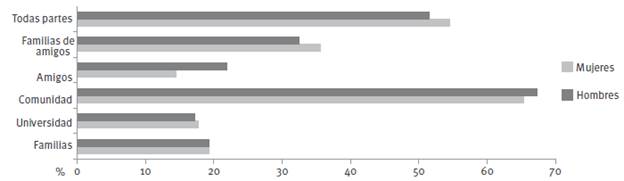

Una de las modalidades más brutales y primarias de ejercicio de poder y de violencia sexual son el abuso y la violación. Aun teniendo en cuenta que puede haber un subregistro en la declaración de esta pregunta, los hallazgos son preocupantes y con claras diferencias entre las distintas unidades de la UAM. En la siguiente gráfica, se observan los eventos únicos y múltiples, y considerando las edades de las estudiantes, así como respuestas a preguntas posteriores, se puede inferir que este abuso ocurre en el ámbito de la familia, siendo tíos y primos los más declarados, seguidos por el padre y los hermanos. La investigación sobre la violencia de género en Latinoamérica es escasa y relativamente reciente. Colombia ha sido pionera con este estudio (Fernández et al. 2005), en México, distintas investigadoras se han sumado al esfuerzo de hacer visible la violencia de género, en particular en espacios universitarios (Buquet et al. 2013; González y Gamboa 2012; Meza y Salinas 2012).

En relación al sitio de ocurrencia del abuso, se observa que estar en la UAM no siempre significa estar seguro. En la exploración de quién o quiénes son los abusadores no es posible dejar de reiterar la diferencia de género, aun cuando hay un notable grupo de varones que declararon haber sido abusados sexualmente, en especial, en la UAM Cuajimalpa. Es importante hacer notar que si bien se registraron los estudiantes que declararon haber sido abusados, en la pregunta sobre quién fue el abusador encontramos una alta tasa de no respuesta, en dos unidades de poco menos del 50 %. Esta no-respuesta, el silencio, tendrá que ser explorada con más detalle, aunque es un hecho esperable. El tema del abuso sexual confronta a las personas con una realidad vivida que en muchos casos se quiere "borrar" de la memoria y de la experiencia, pero que genera un profundo malestar en la vida cotidiana. Y si bien la respuesta de "otra persona" fue la más importante, le sigue inmediatamente "un familiar", entre 18 y 22 %.

Un extremo en el espectro del abuso sexual es la violación. Por las características propias de este evento abominable, la demostración del peor ejercicio de poder sobre la mujer, con secuelas que pueden durar hasta 15 años y con consecuencias extremadamente severas que van inclusive hasta el suicidio, lo he considerado aparte. Las características de la violación imprimen en las jóvenes un espectro de síntomas y signos que obligan a considerar este hecho como un capítulo aparte en los estudios de la violencia contra las mujeres. La declaración de violación, ya sea ante una instancia judicial, a algún miembro de la familia o en un cuestionario, es de por sí un acto complejo, ya que el traumatismo genera profundas reacciones entre las cuales callar es muchas veces la más inmediata. Si bien contamos con mayor información sobre la cadena de decisiones que tomaron las estudiantes después de la violación, este material no lo incluiremos dada su extensión. Pero es importante demostrar que ellas llegan a la UAM padeciendo esta fuerte experiencia, así como sus secuelas y consecuencias, y que aun estando en la Universidad sufren violación. Varias veces ha sucedido que ante el peso del traumatismo de esta vejación, las estudiantes -y ocasionalmente algunos varones- abandonan sus estudios por no poder afrontar su condición y acceder a alguna alternativa de apoyo. Poco menos de un 6 % declara haber tenido experiencia de violación, siendo la mayor parte un evento único. La diferencia de género es extrema, aunque hay algunos varones que también refieren haber sufrido este evento.

Nuevamente, como se observa en la figura 8, se les dificulta o hay rechazo para poder verbalizar quién fue el atacante. Este silencio, una vez más, es indicativo de conflicto, de miedo, de falta de un elemento protector que les permita poder "abrirse" ante una experiencia traumática. Y de nuevo, la familia es el sitio en donde se perpetran estas violaciones, siendo esta respuesta la de más peso después de la no respuesta.

A nadie escapa el hecho de que la explosión demográfica de los últimos veinticinco años se ha transformado en una histórica demanda de educación, en general, y progresivamente de nivel superior, en particular. Al mismo tiempo, cada vez existe un mayor reconocimiento de la necesidad del carácter multidimensional, plurifuncional, flexible, eficaz y humanísticamente trascendente de la educación superior.

En este trabajo se plasma una constancia de que los estudiantes universitarios son los sujetos y actores centrales en una educación que tiene que exceder en mucho los límites de las modalidades tradicionales del aprendizaje, de la pedagogía y de la conceptualización de que los jóvenes tienen que aprender saberes. Conociendo mejor la realidad de los jóvenes, mirando sus vidas, sus experiencias, sus orígenes y hogares de procedencia, es una exigencia generar una formación basada en la adquisición de habilidades y cualidades para la vida, para su mejor desarrollo individual y para estar insertos en una sociedad democrática. Los estudiantes universitarios involucrados en este estudio sugieren que el sector estudiantil universitario es un segmento muy vulnerable de nuestra sociedad, desde los aspectos económicos, sus hogares de origen, la tradicionalidad en que se desarrollaron, la pérdida de seguridades en la comunidad; son víctimas de violencia, sujetos en transición entre la reproducción de modos patriarcales que separan y confrontan a los géneros y una incipiente individualización que podría permitirles otro modo de relacionarse. Si la educación no se democratiza desde sus cimientos, con profundos cambios sociales, estas brechas seguirán infranqueables y continuará la convivencia con las violencias, internalizadas, difíciles de identificar como un atentado a la vida, a la intimidad, a una convivencia comunitaria de solidaridad y de confianza, que aunque pertenezcan en cierta medida a un ideal, ameritan persistir en su búsqueda.

Reflexiones finales

La investigación sobre la salud sexual y reproductiva de los jóvenes universitarios en la UAM, universidad pública, recoge con frecuencia creciente en los últimos 15 años la coexistencia de las violencias en la vida cotidiana de los estudiantes. La encuesta NEOTIS, de muestra que no solo las violencias están presentes de manera significativa, sino que en particular las violencias sexuales son sufridas desde antes que las y los jóvenes ingresen a la Universidad y que, en su mayor parte, son vividas dentro del hogar o perpetradas por familiares. Dado que la afectación del abuso sexual y de la violación se extiende muchos años en la vida de estos jóvenes, y que claramente las mujeres duplican en número la experiencia violenta, estos datos nos demuestran que la sociedad y las familias son un nicho de violencias, así como también lo expresan la percepción que tienen los jóvenes de las violencias en las familias mexicanas. Así, es necesario considerar que en la Universidad tenemos un problema de violencia de género dentro de un problema sociocultural que es la violencia en toda la sociedad, lo cual rompe con el mito de que el estudiante universitario es un joven "privilegiado". Es fundamental, para garantizar un ambiente seguro, creativo, propositivo y de equidad de género, que la universidad atienda la realidad de la condición juvenil de su población, y si bien no es una instancia de penalización de estos delitos, sí debe mantener un diagnóstico permanente y proporcionar a los jóvenes espacios de investigación, seguimiento y apoyo para quienes se ven aquejados por estas problemáticas. Para ello, se requiere conformar un equipo de colaboradores multidisciplinarios, que puedan atender adecuadamente un primer contacto y si no se puede resolver con las asesorías que brindan las instancias pertinentes, referir estos casos a profesionales e instituciones idóneas. Cada uno de estos componentes requiere de la mayor calidad profesional y, sobre todo, de una ética impecable. Solo así se podrá comenzar a pensar en incorporar los aspectos de equidad de género e igualdad, de modo tal que se provea a los jóvenes de una educación democratizante, creativa, que potencie las capacidades y habilidades de quienes se encuentran inmersos en una sociedad hostil.