INTRODUCCIÓN

En la década de 1960 el psicoanálisis logra ocupar un espacio simbólico indiscutible dentro de la sociedad argentina que perdura hasta la actualidad. Son diversos los factores culturales, sociales y políticos que confluyen en la consolidación de este escenario, pero, indudablemente, como advierte Plotkin (2003, p. 187), una de las claves para que este discurso ancle en el decir de los argentinos es la instalación de una activa política de divulgación vinculada fundamentalmente a tres sectores: el social, el institucional y el académico. Distintos medios de comunicación incorporan un lenguaje que antes les era extraño. Términos como inconsciente, narcisismo, Edipo, entre muchos otros, cobran una nueva significación.

La divulgación del psicoanálisis en la prensa escrita suele atribuirse a Eva Giberti quien, a partir de 1957, publica una columna destinada a la crianza infantil en La Razón y en diversas revistas (Giberti, 1996). Este impulso no es ajeno a la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). En efecto, en 1943, el año posterior a su fundación, comienza a editar la Revista de Psicoanálisis (primera revista en español sobre asuntos psicoanalíticos en el mundo) con el propósito de tender un puente hacia otros ámbitos de la sociedad. La universidad, por otra parte, participa de este panorama: este campo del saber, que se convierte en los años sesenta en un discurso hegemónico dentro de la institución académica (Dagfal, 2009, p. 358), se infiltra en su producción discursiva.

Enmarcado dentro los estudios del discurso, este artículo se propone rastrear el lugar que se destina al discurso psicoanalítico en las revistas universitarias en los años previos al inicio del denominado boom (Balán, 1991). Nos preguntamos, en particular, respecto del andamiaje discursivo sobre el que se sustenta la circulación de este campo, tomando en cuenta tres aspectos: el dispositivo enunciativo, las modalidades que adquiere el saber psicoanalítico y la incorporación de la palabra ajena.

Este trabajo se inscribe dentro de una investigación más amplia cuyo objetivo, entre otros, es el de identificar continuidades y rupturas en la conformación de la tradición discursiva psicoanalítica en este país. En presentaciones anteriores (Savio, en prensa a, en prensa b) hemos focalizado nuestro interés en los medios de comunicación y en la Revista de Psicoanálisis de la APA.

Hasta el momento, los trabajos que investigan el ingreso del psicoanálisis en Argentina recuperan su memoria histórica (Balán, 1991; Carpintero & Vainer, 2004; Dagfal, 2009; Plotkin, 2003; Vezzetti, 1996), sin considerar la dimensión discursiva que lo soporta. Consideramos que un análisis en tal sentido contribuye a reconocer la armazón o las armazones sobre las que se despliega el saber psicoanalítico en su discurrir y que operan en su sólido establecimiento. Asimismo, permite reflexionar en torno a la paulatina instauración de una tradición discursiva asociada a este nuevo saber.

En los siguientes apartados nos dedicamos a exponer la perspectiva teórica de referencia, el corpus de análisis seleccionado y la metodología implementada. Luego, nos adentramos en el estudio específico de los artículos considerando, como ya hemos señalado, el dispositivo enunciativo, la construcción del saber psicoanalítico y la palabra ajena.

PERSPECTIVA TEÓRICA

El discurso, como objeto de estudio, plantea innumerables complejidades e interrogantes que han sido planteados en diversos trabajos (Maingueneau 1976/1989; Savio, 2015a, entre otros). Los límites (muchas veces imprecisos) de las distintas definiciones que se han propuesto responden a la polisemia asociada a este significante que nace en el seno de las ciencias del lenguaje desde múltiples usos (Maingueneau, 1976/1989).

En este trabajo, nos interesa resaltar dos aspectos que, creemos, son medulares para comprender el sintagma discurso psicoanalítico. Por un lado, en la corriente de Courtine (1981), entendemos que el discurso no está dado de antemano, sino que es un objeto a construir. En este sentido, no prexiste al investigador, sino que es este quien le da cierta consistencia imaginaria. Por el otro, esta construcción no debe pensarse como un conjunto cerrado. Su naturaleza cambiante y su heterogénea constitución impiden que sea aprehendido en su integridad.

Tomando en consideración esta visión sobre el discurso, en este artículo adoptamos el concepto tradición discursiva, en tanto nos permite asumir una perspectiva diacrónica en el análisis del discurso psicoanalítico. Este constructo teórico, que se cultiva dentro de la lingüística románica, es reformulado por Kabatek (2004, 2006, 2007), quien lo define como «la repetición de un texto o de una forma textual o de una manera particular de escribir o de hablar que adquiere valor de signo propio» (Kabatek, 2006, p. 157). En este sentido, la tradición discursiva, que excede la formulación del enunciado, no es la simple repetición de formas textuales o la combinación de determinados elementos lingüísticos. La reiteración del contenido, de la forma o de ciertos dispositivos del lenguaje también evoca y actualiza determinada tradición a partir de un lazo de significación. Por tal razón, implica un acto lingüístico que relaciona un texto o un modo de decir con otro anterior, pero también con el imaginario que esa tradición convoca.

Ahora bien, antes de comenzar nuestro análisis es necesario clarificar dos puntos clave enlazados con la expresión tradición discursiva psicoanalítica. En primer lugar, el término tradición porta cierto viso de uniformidad que, a primera vista, esconde la existencia de diversas retóricas al interior del campo psicoanalítico, que se corresponden con distintos posicionamientos teóricos. La retórica kleiniana, por ejemplo, se diferencia de manera significativa de la retórica lacaniana, a la que no puede ser homologada. Incluso, habría que añadir que dentro de una misma escuela encontramos modalidades discursivas en tensión. De allí que podría ser más preciso referirnos a tradiciones en lugar de tradición, tradiciones que coexisten dentro del discurso psicoanalítico. En este trabajo mantenemos, no obstante, el singular, ya que el psicoanálisis, entendido como discurso constituyente (Maingueneau, 1999a), presenta cierto imaginario común. Freud, en tanto fundador de una discursividad, ha posibilitado, según Foucault (1969/1984), no solo una infinidad de discursos y de reglas de formación de otros textos, sino que también ha abierto el espacio a cierto número de diferencias. Pero su obra se sitúa en este punto como coordenada primera a la que debe necesariamente retornarse.

En segundo lugar, esta tradición no está asociada únicamente con un determinado modo de decir o con el contenido de lo dicho. En trabajos anteriores (Savio, 2009, 2015b), hemos advertido que la enunciación y la inclusión de la palabra ajena ocupan un lugar destacado dentro de su discursividad. Por ello, el modo o los modos en que el sujeto enunciador construye su imagen, cómo posiciona a su interlocutor y cómo incorpora la palabra de otros son variables relevantes a tomar en cuenta a la hora de estudiar la singularidad de su trama discursiva.

CORPUS DE ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

En este artículo, exploramos las producciones escritas de dos revistas que circularon en la Universidad de Buenos Aires a fines de la década de 1950 e inicios de la década de 1960: Psique en la Universidad y Revista de la Universidad de Buenos Aires. Es necesario recordar que los años que van de 1955 a 1966 son caracterizados como la «edad de oro» de esta institución, debido a la transformación de las estructuras curriculares y el prestigio adquirido por los docentes (Buchbinder, 2005, p. 178)1. Frondizi, durante su presidencia, promueve una política de desarrollo científico y su hermano, Risieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1958 y 1962, le otorga un perfil más vinculado a lo científico que a lo profesional.

En primer término, seleccionamos la revista Psique porque es un medio de difusión de la APA en la Facultad de Medicina y porque se publicó entre 1958 y 1959, años previos al auge del psicoanálisis en el país. Esta revista es editada por el Centro Promotor de la Formación Psicológica de la Facultad, auspiciado por el Centro de Estudiantes, luego de que dos de los miembros fundadores de la APA, Arnaldo Rascovsky y Ángel Garma, dictaran cursos de psicoanálisis para esta institución como actividad extracurricular2. Se publicaron seis volúmenes bajo la dirección de ambos psicoanalistas.

La aparición de Psique se inscribe dentro de la política de la institución psicoanalítica consistente en entablar puentes con otros sectores sociales (Plotkin, 2003, p. 98). En este sentido, uno de los objetivos explícitos de la revista es el de «promover y difundir el estudio y el conocimiento de la Psicología con un criterio profundo y dinámico a los estudiantes de todas las Facultades de la Universidad» (Psique, I(1), 1958, p. 3). Hasta ese momento el psicoanálisis circula por fuera de los claustros médicos.

En la revista, aparecen textos de diversa procedencia: editoriales; artículos clásicos de Freud; traducciones de artículos publicados en revistas extranjeras de psicoanálisis; artículos escritos especialmente para la revista por distintos autores; breves notas sobre temas afines (mitología, antropología, historia, arte, religión), que no llevan la firma del autor; recomendaciones bibliográficas; en algunos números, comentarios o cartas del lector; e informaciones sobre cursos, jornadas y seminarios relativos al psicoanálisis. En tanto es de nuestro interés analizar la conformación de la tradición discursiva en este país, abordamos aquellos artículos que fueron elaborados con el fin de ser publicados en esta revista, a saber:

«Freud y la medicina contemporánea», de Ángel Garma (Psique, I(1), 1958, pp. 20-30).

«La psicoterapia del grupo», de León Grinberg (Psique, I(3), 1958, pp. 1-9).

«La moda. Aspectos psicológicos de su origen y evolución», de Alicia L. de Vaudeline (Psique, I (3), 1958, pp. 19-32).

• «El mundo del adolescente», de Arminda Aberastury (Psique, II(1) 1959, pp. 24-28).

«Antojos alimenticios del embarazo y situaciones traumáticas», de Ángel Garma (Psique, II(2), 1959, pp. 1-3).

«Magia y animismo», de Sara G. de Jarast (Psique, II(2), 1959, pp. 19-25).

«El médico y su escasa comprensión psicológica», de Jorge Rovatti (Psique, II(2), 1959, pp. 26-29).

«Almafuerte, o una metáfora de la pasión argentina», de Bernardo Canal-Feijöo (Psique, II(3), 1959, pp. 1-19).

«Un gordo de Dickens», de Cyro Martins (Psique, II(3), 1959, pp. 19-24).

Incluimos también, para el análisis, las notas editoriales, las notas sobre temas afines y las recomendaciones de lecturas psicoanalíticas.

En segundo lugar, incorporamos los artículos de la Revista de la Universidad de Buenos Aires (RUBA) que refieren al psicoanálisis y que se publican en los años previos y en los primeros de la década de 1960. La relevancia de esta revista reside en que, como su nombre lo indica, es la revista institucional de esta universidad. Su primer número sale en 1904, un año posterior a su creación, y se publica en series sucesivas bajo el nombre de épocas. Tiene como antecedente los Anales de la Universidad de Buenos Aires, que circulan entre 1877 y 1900.

Según la Ordenanza que establece su fundación, la revista contiene artículos originales correspondientes a las materias de enseñanza universitaria y preparatoria, cursos libres y conferencias dadas en cualquiera de las Facultades, artículos originales sobre pedagogía de la enseñanza secundaria y superior, traducciones y reproducciones de trabajos publicados en el extranjero, bibliografía nacional y extranjera, y un boletín oficial y crónica universitaria (RUBA, V, IX(1-4), 1975). No obstante, cada director le imprimirá su propio sello.

En la quinta época, por ejemplo, José Luis Romero, director de la revista desde 1960, cambia su estructura y perfil. En efecto, en estos años los volúmenes se organizan alrededor de un tema central y se dirigen a los actores académicos en tanto intelectuales públicos, que reivindican su legitimidad para la intervención de los destinos sociales (Suasnabar, 2004, p. 51).

En 1975, se publica un número especial de esta revista en el que se incluye un índice de los Anales y de la Revista de la Universidad de Buenos Aires que reúne todos los autores y los trabajos que se editan entre 1877 y 1963, agrupados por materias. Allí se advierte que, a lo largo de estos años, se escriben veintinueve artículos relativos a la psicología, doce de los cuales (41.4%) son de la quinta época (1956-1963). En este estudio, rastreamos aquellos artículos que mencionan al psicoanálisis en su desarrollo:

«La angustia y dinámica de los instintos», de Juan José López Ibor (RUBA, IV(4), 1949, pp. 389-406).

«El tema de Edipo y el psicoanálisis», de Mario Carlisky (RUBA, V(4), 1959, pp. 85-98).

«Una nueva orientación en la psicología», de Aída Aisenson de Kogan (RUBA, V(8), 1963, pp. 79-96).

«Los aspectos abisales del alma», de León Ostrov (RUBA, V(8), 1963, pp. 193-207).

«El impacto social en el pensamiento psicoanalítico», de León Pérez (RUBA, V(8), 1963, pp. 209-222).

«Psicología del arte», de Jacobo Kogan (RUBA, V(8), 1963, pp. 251-281).

De este listado se desprenden dos cuestiones puntuales que están en relación con nuestros intereses. Por un lado, se evidencia que el primer artículo que alude al psicoanálisis es de 1949 y que será solo diez años después cuando se mencione nuevamente este campo de saber. En 1963, año en el que el psicoanálisis cobra una mayor fuerza en el mundo psi y en la sociedad argentina, se publican cuatro trabajos sobre la materia en un número dedicado íntegramente a la psicología. Por el otro, el único psicoanalista, miembro adherente de la APA, que publica en la revista es León Ostrov, egresado de filosofía. León Pérez y Mario Carlisky, por su parte, se dedican al psicoanálisis por fuera de la institución oficial. Los demás autores tienen diversas filiaciones disciplinares.

Tomando en cuenta el corpus que hemos detallado, indagamos, entonces, sobre los tres ejes propuestos: el dispositivo enunciativo, el saber psicoanalítico y la palabra ajena. Para el primer caso, nos interesa reflexionar en torno al dispositivo enunciativo (Maingueneau, 1987, 1999b; Amossy, 2005) que se construye discursivamente en los artículos seleccionados. Nos interrogamos así acerca de los modos en que los enunciadores y los enunciatarios a los que estos se dirigen están configurados en tales textos y también acerca del vínculo que se establece entre ambos. En segundo lugar, estudiamos la manera en que se presenta el saber psicoanalítico, entendido este como un objeto discursivo (Arnoux, 2006, 2008; Foucault 1969/2005). En este caso, observamos cuál es el sentido que se construye discursivamente sobre este objeto / saber. Por último, estudiamos la incorporación de la palabra ajena autorizada. Precisamos allí el tipo de cita que se emplea (cita textual, cita mención, cita reformulación, cita mixta), las particularidades que estas citas adoptan y la procedencia disciplinar de las voces a las que se recurre.

ENTRE LO ESCOLAR Y LO ACADÉMICO: EL ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS ENUNCIATIVOS

El análisis de la enunciación de Psique y de RUBA nos muestra que los dispositivos que emergen de los artículos que allí se publican pueden correlacionarse con los propósitos que ambas revistas tienen. Mientras que en Psique se advierte un dispositivo que podemos denominar didáctico, en RUBA se presenta, por el contrario, un dispositivo visiblemente académico.

Antes de adentrarnos en el desarrollo de las particularidades de estos dispositivos, quisiéramos hacer una aclaración. Si bien los artículos son de distinta autoría, por lo que se pueden detectar diferencias en cuanto al estilo y a los enunciadores que se configuran, encontramos numerosas similitudes que nos permiten plantear un dispositivo en común. Es por ello que nos referimos al sujeto de la enunciación que atraviesa los diversos trabajos.

Como ya hemos indicado en el apartado anterior, uno de los principales objetivos de Psique es promover el ingreso del psicoanálisis dentro de los claustros académicos, en particular, de la Facultad de Medicina. De allí que se destaque un sujeto de la enunciación cercano a la figura del profesor. En efecto, encontramos en todos los artículos escritos para la revista un discurso principalmente explicativo, caracterizado por el empleo de un lenguaje sencillo. Reformular, definir, ejemplificar, comparar, clasificar, caracterizar son, entonces, las operaciones discursivas más frecuentes, que sustentan el entramado textual. Veamos algunos ejemplos:

(1) Cada uno permanecerá en el rol asignado si éste coincide, en parte, con su propia fantasía inconsciente y si puede (a su vez) colocar a los demás dentro de roles apropiados también. Es decir que cada problema específico que aparece en un grupo, cualquiera sea su naturaleza u origen determina de inmediato que, en forma inconsciente, se distribuyan los diferentes roles que comprenden específicamente a dicho problema. (Psique, I(3), 1958, p. 7)3

(2) Consiste en la reedición y actualización (en el escenario presente) de conflictos y vivencias pertenecientes al pasado y que están reprimidos, es decir inconscientes (Psique, I(3), 1958, p. 4).

(3) Aparte de las locuras lo mismo ocurría, por ejemplo, con las perversiones (Psique, I(1), 1958, p. 22).

(4) Es lo mismo que si frente a un chino pensáramos que no sabe lo que pasa a su alrededor porque nosotros no lo entendemos (Psique, II(2), 1959, p. 27).

(5) Estudiando los instintos, Freud encontró que los había de dos clases: de vida y de muerte. Los primeros son también los instintos amorosos. Llevan a los individuos y a la sociedad a la unión y a organizaciones complicadas, guiadas por un afán de bienestar. Los instintos de muerte llevan al sadismo y masoquismo, manifiestos o enmascarados en guerras, suicidios, enfermedades psíquicas o somáticas, y con ello a la separación y a la destrucción individual y social (Psique, I(1), 1958, pp. 29-30).

(6) Presentaremos varios ejemplos de prácticas mágicas. Existen distintos tipos de las mismas; veremos cómo en cada uno de estos tipos se cumple la formulación de Tylor (Psique, II (2), 1959, p. 20).

En estos recortes encontramos dos paráfrasis (1 y 2), la definición del concepto de transferencia (2), ejemplos (3 y 6), una comparación (4), la caracterización de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte (5) y una clasificación de las prácticas mágicas (6).

En este escenario, la utilización de preguntas que apelan al razonamiento del lector y que contribuyen a ordenar el discurrir discursivo es también una práctica que se reitera en estos artículos, que está en sintonía con las operaciones explicativas antes mencionadas.

(7) Pero nos preguntamos ¿qué es lo que define la calidad de ese plan de vida y de reformas? Podemos ver que consiste en la transposición al mundo externo de las primeras relaciones con sus padres (Psique, II (1), 1959, p. 26).

(8) ¿Qué hemos hecho hasta aquí, tomándonos el trabajo de organizar y sistematizar metáforas e ideas, y aun simples ocurrencias, de este poeta algo relegado en los rangos de la estimación literaria argentina culta? ¿Para qué? ¿Tiene alguna utilidad? (Psique, II (3), 1959, p. 16).

Estas preguntas, como observamos en los ejemplos 7 y 8, por un lado, permiten que el lector acompañe la reflexión que se despliega en los textos y, por el otro, sirven a la organización del contenido de lo que se desarrolla.

Un tono ameno e inteligible, coloreado en algunos momentos por un tinte poético, envuelve la palabra del sujeto de la enunciación que atraviesa los distintos artículos, lo que se ajusta a la construcción de la figura del profesor que estamos planteando. La claridad es aquello que rige la producción textual, acompañada por la apelación a cierta cercanía con el lector.

(9) Ante todo conviene aclarar qué se entiende como grupo terapéutico (Psique, I(3), 1958, p. 5).

(10) Habíamos dicho en un comienzo que el mundo ha conocido tres concepciones del universo: la animista, la religiosa y la científica (Psique, II(3), 1959, p. 25).

(11) Nos encontramos como quien sale de un sótano oscuro a enfrentar el pleno sol (Psique, I(1), 1958, p. 5).

Encontramos en estos fragmentos el interés por la elaboración de un discurso claro y escalonado, mediante el que se conduce la lectura. Es por ello que en el ejemplo 9 se hace mención a la conveniencia «estratégica» de comenzar por una definición; y en el 10, se retoma una referencia previamente enunciada, lo que refuerza la producción de un texto cohesivo. El empleo del nosotros inclusivo (como se desprende del 11) incorpora al lector en el despliegue textual, en un enunciado donde se recurre al uso de la antítesis.

Este tono, que se distancia de un registro formal y académico, habilita la emergencia de subjetivemas axiológicos evaluativos (Kerbrat-Orecchioni, 1997) (poco habituales en una revista universitaria) que recorren los distintos trabajos:

(12) La obra de Freud persigue la amplia liberación de los instintos de vida y ella misma es una hermosa consecuencia de la actuación de estos instintos. (Psique, I(1), 1958, p. 21)

Vemos aquí que se caracteriza la obra del psicoanalista vienés como «hermosa», es decir, mediante un adjetivo evaluativo extraño al lenguaje académico.

Con el fin de acercar al lector al estudio del psicoanálisis y de promover su interés, en todos los números de la revista se recomienda la lectura de bibliografía psicoanalítica tanto en algunos de los artículos como en apartados destinados a tal fin. De este modo, se busca orientar al otro así como también despertar su curiosidad en la materia.

(13) Su obra [...] goza además de extraordinaria importancia científica de un bellísimo estilo literario, el cual hace que su lectura resulte sumamente agradable (Psique, I (1), 1958, p. 51).

(14) De este profundo y ameno libro hemos extraído las notas que siguen para componer una sucinta descripción de la estructura social y psicológica de los trobriandeses remitiendo al lector interesado en ampliar conocimientos a la obra citada (Psique, I (3), 1958, p. 40).

En estos breves ejemplos, se evidencia este lugar de guía / orientador, acompañado incluso por el empleo de subjetivemas que aspiran a atraer e incentivar al lector.

Al apuntalarse sobre un dispositivo didáctico, el espacio que ocupa la voz (que podríamos denominar) clínica es marginal. En este sentido, la práctica del consultorio se despliega solamente en un artículo: «Antojos alimenticios del embarazo y situaciones traumáticas», de Ángel Garma (Psique, II(2), 1959, pp. 1-3). Es ese el único lugar en donde se relata un caso clínico, práctica usual en los textos psicoanalíticos, y en donde aparece un sujeto de la enunciación en consonancia con la imagen del analista.

Ahora bien, en función de lo que estamos desarrollando, se deduce que, si el sujeto de la enunciación se construye desde la figura del profesor, sosteniéndose en un dispositivo didáctico, necesariamente se ubica al otro, al interlocutor, en el lugar del estudiante / aprendiz. Es, en este sentido, un lector que desconoce el saber psicoanalítico desplegado y que, además, presenta ciertas características singulares que están en tensión con las propiedades que invisten la institución académica: es libre, independiente y rebelde. Veamos algunos ejemplos:

(15) El estudiante llega a los claustros universitarios colocándose bajo la tutela casi absoluta del programa de enseñanza que se la hará de imponer. Pronto abandonará este extremo sometimiento para procurar una orientación más acorde con su propia curiosidad científica, con su propio afán profesional (Psique, I(1), 1958, p. 7).

(16) En la misma medida es que debemos considerar a la ausencia de una base psicológica suficiente en la formación universitaria como una similar expresión de esta actuación sádica, como un predominio de las tendencias que tienden a inanimar a la Universidad y al estudiante, que ánima es alma, psiquis, y desproveer de alma es matar (Psique, I(2), 1958, p. 3).

(17) El ingreso de una comprensión psicológica suficiente en la Universidad representará la reanimación de lo que se ha pretendido inanimar y por encima de todo la rebelión del auténtico espíritu juvenil que clama por sus derechos y que exige un efectivo buen trato (Psique, I(2), 1958, p. 3).

En estos recortes, se percibe una marcada oposición entre la universidad y el alumno. La institución «somete» al estudiante, quien, por el contrario, se distancia y se rebela de esta imposición. Mientras que a la academia se la asocia con la «muerte del saber», el estudiante es aquello que puede revivirlo, es el vector que puede dinamizar la estructura curricular conservadora de la Facultad. La falta de formación psicológica en la carrera de medicina es interpretada, dentro de este contexto, desde una lectura psicoanalítica, como una operación «sádica».

Este estudiante / lector, a su vez, es pensado como un potencial analizante. En este sentido, incorporar el psicoanálisis a la institución lograría un impacto no solamente en su formación, sino también en su calidad de aprendiz:

(18) El estudiante debe encontrar favorecida la posibilidad de utilización de sus más amplios sectores psíquicos (Psique, I(1), 1958, p. 8).

(19) Pues, nadie puede dudar de las ventajas que representaría para todo universitario, llegar a tener un conocimiento y comprensión profundos de los distintos aspectos de su personalidad, de su conducta, de sus actitudes, aspiraciones vocacionales y, sobre todo, de la calidad y contenidos de los vínculos con sus compañeros, profesores, familiares y amigos (Psique, I(3), 1958, p. 1).

Esta construcción del universitario, destinatario principal de la revista, interpela, como efecto de sentido, al lector a través de un juego de identificaciones que buscan conducirlo hacia la meta deseada: el ingreso del psicoanálisis a la universidad. Es a través de él que se puede generar una ruptura con el modelo universitario vigente.

Mientras que en Psique se configura un dispositivo anclado en una matriz didáctica, en RUBA se perfila, como ya indicamos, un dispositivo de índole académico. Es por esta razón que, en estos artículos, la dominancia de la explicación que hallamos en la primera revista deja su lugar a la argumentación. El sujeto de la enunciación se posiciona ahora desde una voz crítica y académicamente competente. Responde, en efecto, ya no a la imagen del docente, sino a la imagen del experto. Si bien se detectan diversas operaciones similares a las encontradas en Psique, como paráfrasis, ejemplos, preguntas, caracterizaciones, estas se inscriben dentro del marco de un propósito diferenciado: presentarse como un sujeto versado en la cuestión psicoanalítica.

(20) Aquí se da el paso, por ejemplo, de la identificación a la objetivación, de la disociación a la integración, de la espera ansiosa de la situación fóbica a la familiarización con ella (RUBA, V(8), 1963, p. 90).

(21) Y por otra parte, ¿no es lo que llamamos vulgaridad aceptar de manera puramente pasiva, sin ningún intento de ceñirse a una posición personal, los valores vigentes en el medio, los que por esa misma pasividad se convierten en meras convenciones? (RUBA, V(8), 1963, p. 84-85).

(22) El peligro real es un peligro conocido, la angustia real es una angustia ante un peligro conocido, y la angustia neurótica es la establecida ante un peligro desconocido (RUBA, IV(4), 1949, p. 95).

(23) Pero la oposición individuo-sociedad es una oposición de síntesis. Es decir, que el hombre se autorrealiza, deviene pleno, sólo en el marco de la estructura social (RUBA, V(8), 1963, p. 212).

(24) Ocurre en esto como en las manifestaciones de los genes: cada par olelomorfo se constituye por un gen dominante y otro recesivo (RUBA, IV(4), 1949, p. 404).

En el recorte 20, se observa el uso de un ejemplo; y en el 21, de una pregunta retórica. Recordemos que las preguntas retóricas contribuyen al objetivo de persuadir al otro, ya que en su formulación se incluye una aseveración implícita. De esta forma, anticipan los posibles interrogantes que se formularía el lector y hacen que sea más fácil seguir el desarrollo argumentativo. Diferente es el caso de las preguntas de los ejemplos 7 y 8, que promueven su reflexión y que organizan el contenido del texto. En el fragmento 22, por otra parte, se incorpora una breve caracterización de la angustia real y de la angustia neurótica. Finalmente, en el 23 se recurre al empleo de una paráfrasis; y en el 24, de una comparación.

Aunque estas operaciones discursivas emergen en un entramado en el que se privilegia la argumentación, podemos advertir ciertas zonas de los textos que pueden caracterizarse como expositivas. En estas zonas, el saber psicoanalítico no es, en verdad, explicado, no se apela a la comprensión del lector, sino que, por el contrario, es expuesto. Es decir, se da cuenta de este saber, se lo transmite. De este modo, se construye, en este mismo movimiento, la imagen de un sujeto de la enunciación entendido en la teoría psicoanalítica.

(25) Según Lagache, interesado en establecer las bases de un psicoanálisis personalista, o mejor aún de una personología psicoanalítica, la estructura de la personalidad está ligada con la autonomía del yo, autonomía que se ha ido estableciendo paulatinamente en la escuela psicoanalítica a partir del mismo Freud, quien la fundó en los mecanismos de defensa (RUBA, V(8), 1963, p. 89).

A partir de una cita de reformulación, en este recorte notamos que se expone brevemente la posición de Lagache sobre la personalidad.

La exposición de los distintos temas, como hemos afirmado, está en función del marco argumentativo que se construye. En este escenario, se pueden identificar las diferentes posturas que adopta el sujeto de la enunciación sobre las problemáticas abordadas. Transcribimos dos ejemplos:

(26) La manera de explicar la angustia ante la muerte como temor a la proyección del super-yo en los poderes del destino es clara y concluyente para confirmar mis puntos de vista (RUBA, IV(4), 1949, p. 398).

(27) De esta manera hemos llegado a la conclusión de que desde el punto de vista del personaje mismo (y del espectador identificado con él) existen dos formas de represión en relación con la aventura de promoción (RUBA, V(4), 1959, p. 96).

En estos enunciados, queda explicitada la toma de posición del sujeto de la enunciación. Mientras que en el recorte 27 se utiliza la primera persona del singular al referirse a los «puntos de vista», en el 28 se opta por el empleo del nosotros académico. Vemos que, en el primer ejemplo, la postura presentada se refuerza con dos adjetivos («claro» y «concluyente»), con la finalidad de fortalecer la aseveración.

En tanto el sujeto se construye desde la imagen de la experticia, no solamente expone su saber y emite su valoración, sino que se autoriza a realizar una lectura crítica y analítica respecto de determinados desarrollos teóricos. En efecto, en diversos artículos nos encontramos que se polemiza con otros autores, lo que es frecuente en el discurso que circula en la universidad.

(28) Sin embargo, podría aducirse, en oposición a ambos autores, que el hecho de perseguir objetos imposibles no parece incompatible con el restablecimiento del equilibrio psíquico, porque el mero movimiento de ida hacia un objeto descarga ya tensiones y reorganiza el campo psíquico al obedecer a un imperativo de la propia personalidad (RUBA, V(8), 1963, p. 88).

En este ejemplo, se advierte que se cuestionan ciertos aspectos de la psicología de la conducta de Allport y Nuttin.

Acorde con lo que venimos señalando, el empleo de un registro formal está, a su vez, acompañado por la construcción de un texto organizado y cohesivo, en el que se retoman elementos discursivos que ya han sido presentados o en el que se anticipan ejes sobre los que se trabajarán.

(29) En páginas anteriores hemos señalado ya el papel que corresponde a una sexualidad más o menos reprimida en la génesis de la angustia (RUBA, IV(4), 1949, p. 401).

(30) Más adelante volveremos sobre esto (RUBA, V(4), 1959, p. 92).

Encontramos aquí una voz en primera persona del plural que conduce la lectura y la señaliza, estructurando de esta manera el discurrir del decir.

El lugar de la clínica, al igual de lo que ocurre en Psique, queda restringido y se limita a una breve referencia en un único artículo: «La angustia y dinámica de los instintos», de Juan José López Ibor.

(31) La situación del yo en el centro de la angustia es una observación que coincide con los hechos clínicos (RUBA, IV(4), 1949, p. 398).

Sin embargo, cabe destacar que aquí se hace alusión a la clínica psiquiátrica, relacionada con la formación del autor. La clínica propiamente psicoanalítica no aparece mencionada en estos años.

Mientras que, como ya hemos indicado, en los artículos se evidencia el empleo de un tono académico y formal, que apela a la transparencia discursiva, en el texto escrito por León Ostrov encontramos como peculiaridad el uso de un lenguaje más poético. Veamos un breve ejemplo:

(32) Para Freud, la conciencia es sólo una parte del psiquismo, su estrato manifiesto, su capa superficial. Más allá, debajo, se extiende la zona de lo no consciente, de lo ignorado y oculto, un mundo de apetencias oscuras y contradictorias cuyas raíces profundas se hunden en los abismos de los orígenes humanos. Son esos aspectos abisales del alma los que constituyen el objeto de investigación de la Psicología profunda (RUBA, V(8), 1963, p. 193).

En este fragmento, se contempla la presencia de un lenguaje metafórico que se contrapone al lenguaje que atraviesa los demás artículos.

Por otra parte, si analizamos la construcción de la figura del enunciatario que se configura en estas páginas, percibimos que la imagen de este otro no responde, en este caso, al estudiante universitario. En esta revista, en contraposición a lo que ocurre en Psique, se apunta a un lector académico a quien, a pesar de no estar familiarizado con determinadas cuestiones psicoanalíticas, se le atribuye cierto conocimiento sobre los planteos desarrollados. En este sentido, este no es un otro formado en psicoanálisis, instruido en este campo del saber, pero sí posee conocimientos generales:

(33) Veamos lo que ocurre con Orestes. Recuérdese que Las Coéforas, donde Esquilo narra el regreso de este héroe, forma parte de una trilogía, cuya primera parte es Agamenón (RUBA, V(4), 1959, p. 93).

(34) De todos modos, puede decirse que el psicoanálisis nace unido al tema de Edipo. Cierto es que en su aspecto terapéutico deriva directamente de la clínica y es anterior a todo estudio de los mitos. Nace del perfeccionamiento del método «catártico» y data de la época de la colaboración de Freud con Breuer, que fué [sic] el primero en utilizar ese método. Pero fué [sic] el descubrimiento del complejo de Edipo lo que dió [sic] su sentido básico al material que aquel método iba poniendo en evidencia (RUBA, V(4), 1959, p. 85).

En el ejemplo 33, hallamos que el enunciador apela a los saberes previos del lector a través del verbo «recordar». Aquí se presupone su conocimiento sobre la trama de la obra de Esquilo. En 34, por el contrario, se realiza una alusión al nacimiento del psicoanálisis, lo que le permite al otro contextualizar el surgimiento de la teoría.

Dado que este lector es un interlocutor académico y competente, su imagen no queda ubicada en un lugar de pasividad. Por el contrario, en estos textos se construye el perfil de un lector crítico, que presenta su propia mirada respecto de los temas tratados:

(35) Pero se me objetará: ¿Es que cuando habla Freud de la castración no se trata también de una génesis sexual de la angustia? (RUBA, IV(4), 1949, p. 396). (36) Este enfoque pragmático del arte parecerá seguramente prosaico a muchos. No pretendemos tampoco hacer otra cosa que señalar un aspecto esencial del mismo (RUBA, V(4), 1959, p. 87).

Vemos en estos dos ejemplos que se perfila un otro al que se le supone determinada posición sobre los asuntos en cuestión. En el ejemplo 35, se introduce la voz del enunciatario cuestionando a través de una pregunta el planteo que se desarrolla; y en el 36, esgrimiendo cierta valoración sobre el enfoque presentado.

EL ¿EXCEPCIONAL? SABER PSICOANALÍTICO

Luego de analizar los dos dispositivos que hemos hallado sobre los que se asienta la enunciación (el didáctico y el académico), nos proponemos estudiar ahora el modo en que el psicoanálisis, en tanto campo de saber teórico y, al mismo tiempo, objeto del discurso, es reflejado en los diferentes artículos. En este punto, podemos señalar divergencias que pueden atribuirse ya no a las revistas en cuestión, sino a la pertenencia institucional y formación de los autores. En efecto, mientras que en los textos escritos para Psique (recordemos que es una revista dirigida por miembros de la APA) y el artículo de León Ostrov se exaltan las propiedades del psicoanálisis (por lo que este queda recubierto por rasgos de excepcionalidad), en los demás artículos se apela a un discurso de mayor moderación, donde se ubica al psicoanálisis como un saber más entre otros saberes.

El carácter excepcional que inviste el saber psicoanalítico y que es transversal a los escritos de Psique y al artículo de Ostrov puede desprenderse de diferentes elementos discursivos. En primer lugar, se advierte el uso de un lenguaje hiperbólico mediante el que se enaltece el descubrimiento realizado por Freud, a quien se lo califica como «genio» en incontables ocasiones (por ejemplo, Psique, I(1), 1958, p. 26; RUBA, V(8), 1963, p. 202). Presentamos dos ejemplos:

(37) El siglo XX es el siglo de la psicología (Psique, I(1), 1958, p. 5).

(38) Es el máximo acontecimiento en la historia de la psicología porque permite una comprensión de la conducta del hombre, normal y patológica, que hasta su advenimiento no era posible (RUBA, V(8), 1963, p. 194).

En estos enunciados, a través de un discurso hiperbólico, se asocia, por un lado, el siglo XX con el psicoanálisis y, por el otro, se lo caracteriza como el descubrimiento más importante de la psicología.

Esta exaltación se traslada incluso a los avisos publicitarios que se publican al final de algunos de los números. Por ejemplo, la empresa Colorín, una pinturería, en su aviso afirma:

(39) La psicología moderna ha demostrado la eficacia tranquilizante del color en las viviendas y lugares de trabajo o de esparcimiento. Colorín hace posible esta moderna conquista de la ciencia, elaborando pinturas cuyas tonalidades y terminación conforman un clima de tranquilidad y bienestar (Psique, II(3), 1959).

En otro aviso, perteneciente a una casa de modas, se hace un guiño al complejo de Edipo y se enuncia «Niños sin complejos porque se saben bien vestidos» (Psique, II(3), 1959).

En segundo lugar, es posible identificar que el saber psicoanalítico es concebido como un saber absoluto y, en este sentido, es presentado como una verdad. Podría pensarse que el énfasis y el relieve que adquiere esta caracterización es un recurso que permite contrarrestar y contraponerse a aquellas posiciones que rechazan y cuestionan este saber por considerarlo una pseudociencia.

(40) Vale decir que, en la medicina contemporánea, el psicoanálisis, la obra de Freud, ha añadido su verdad científica a la verdad de la medicina anterior. La circunstancia feliz de que el psicoanálisis haya tenido que ocuparse de la personalidad total del individuo, organizando inconscientemente todas sus actividades, ha hecho que la verdad psicoanalítica organice las verdades médicas anteriores, para incluirlas en un conjunto armónico y explicativo de la biología humana. Por eso, insisto aquí, uno de los títulos de gloria que mejor cuadra a Freud es el de organizador de la medicina contemporánea. Nadie como Freud ha influído [sic] tanto en el aspecto que va desarrollando la medicina de nuestros días (Psique, I(1), 1958, p. 26).

En este extenso fragmento, podemos encontrar, por un lado, aquello que planteamos en el punto anterior: cierta exaltación del psicoanálisis y de la figura de Freud. En efecto, aquí se hace referencia al psicoanalista vienés como el organizador de la medicina, el autor que más ha influenciado la medicina de ese entonces. Por el otro, se establece cierta analogía entre la verdad científica psicoanalítica y la verdad médica. De esta forma, se transfieren las características del campo del saber médico al campo psicoanalítico, lo que legitima desde el prestigio de la medicina los descubrimientos freudianos. Se afirma, incluso, que la verdad del psicoanálisis rige la verdad médica.

Esta verdad sobre la que se insiste no puede disociarse del carácter riguroso del trabajo freudiano, rigurosidad que es visiblemente destacada en estos textos. La obra de Freud es representada, así, como el resultado de una labor ardua y meticulosa.

(41) La seriedad con que Freud se planteó la curación del enfermo y su afán de investigación le llevaron ya desde un comienzo a tratamientos de una constancia poco común (Psique, I(1), 1958, p. 21).

(42) Por eso las investigaciones psicoanalíticas de Freud están llenas de este examen de detalles, sobre los cuales se solía pasar antes distraídamente (Psique, I(1), 1958, p. 21).

Al diferenciarse de aquellos que dudan de la cientificidad del psicoanálisis y alegar cierta desconfianza en la metodología freudiana, en estos enunciados se ubica el foco en la «seriedad» de la investigación y su minucioso proceder. En el ejemplo 41, aparece su carácter excepcional, incluso cuando se remite a la originalidad del tratamiento.

Asimismo, como hemos indicado respecto del ejemplo 40, el psicoanálisis se presenta unido y ligado a la medicina. Recordemos que Psique es una revista que aspira promover este saber dentro de la Facultad. Pero en esta relación, el psicoanálisis aporta una mirada novedosa y superadora.

(43) Añadiendo, pues, estos datos psicoanalíticos a las investigaciones médicas anteriores, se ha podido comprender ahora fenómenos aparentemente extraños (Psique, I(1), 1958, p. 25).

(44) El avance arrollador del psicoanálisis ha promovido una nueva tendencia dinámica en la psiquiatría moderna y ha impuesto una revisión a conceptos vetustos e inoperantes (Psique, II (2), 1959, p. 46).

En el enunciado 43, podemos leer que la teoría psicoanalítica aparece como una nueva mirada frente a problemáticas que antes la medicina no comprendía. En este mismo sentido, en el ejemplo 44 se contrasta el «avance arrollador» y la «tendencia dinámica» asociados con el saber psi con los «conceptos vetustos e inoperantes» de la psiquiatría anterior.

En este carácter de excepcionalidad que se manifiesta en estos escritos, se vislumbra, además, un tono épico con el que se describe tanto a Freud como a sus desarrollos teóricos.

(45) Actitudes masoquistas ante la vida en el enfermo, en el médico terapeuta y en el investigador, solamente pueden ser vencidas por la liberación psicoanalítica que, resolviendo bien conflictos de instintos, deja en libertad la energía del individuo para un progreso substancial en la obtención del bienestar humano (Psique, I(1), 1958, p. 20).

(46) El Psicoanálisis, en sus comienzos, surge como la obra de un solo hombre. [...] Durante unos años trabajará, solitario, entregado totalmente a sus investigaciones. El Psicoanálisis surge no ya con la colaboración de la psicología y psiquiatría oficiales, sino ante la franca posición que, de entrada, éstas le oponen, oposición que irá creciendo, en algunos círculos, hasta extremos pocas veces vistos en la historia de la ciencia (RUBA, V(8), 1963, p. 199).

(47) Freud revolucionó la historia intelectual del hombre al demostrar científicamente la existencia e importancia del inconsciente (Psique, I(3), 1958, p. 3).

En el ejemplo 45, nos encontramos con significantes propios del campo semántico bélico: «vencer», «conflicto» y «libertad». El psicoanálisis se revela, así, como una «liberación» para el enfermo. En el fragmento 47, por otra parte, se remite a la empresa «solitaria» de Freud, quien debe enfrentar a la psiquiatría y a la psicología de la época; y en el 48, a su carácter revolucionario.

Ahora bien, ¿a qué puede atribuirse este énfasis puesto sobre el carácter excepcional de la teoría psicoanalítica? Podría pensarse que la exacerbación que se efectúa en torno a este saber busca contrarrestar la resistencia que este despierta, por una parte, en la sociedad médica y, por otra, en la misma Facultad.

(48) Por esto le llevó a ser un innovador y renovador de los tratamientos de las neurosis de su época, por lo que pronto empezó a sufrir dificultades ambientales (Psique, I(1), 1958, p. 20).

(49) Difícilmente pueda encontrarse una doctrina que haya sufrido más alteraciones, que haya suscitado tanta incomprensión, que haya convocado tanto perjuicio y dogma (RUBA, V(8), 1963, p. 197).

En el ejemplo 48, se hace referencia a la resistencia que surge en la época en la que Freud trabajaba; en el 49, se sostiene, siguiendo con la idea de excepcionalidad, que es un saber incomprendido.

A diferencia de lo que ocurre en estos escritos, en los artículos de RUBA, a excepción (como ya destacamos) del texto de Ostrov, el psicoanálisis aparece como un saber más entre otros saberes, un saber con el que se puede discutir y con el que en algunos casos se polemiza. De esta forma, la verdad que atañe al saber psicoanalítico no es una verdad absoluta y sacralizada, no es una verdad que rige la verdad médica, sino que puede ser objeto de un análisis crítico.

En principio, es interesante señalar que la primera vez que aparece el psicoanálisis en un artículo relativo a la psicología viene de la mano de un psiquiatra: Juan José López Ibor. En su texto, se efectúa una minuciosa exposición de la concepción freudiana acerca de la angustia, con el propósito de refutar estos presupuestos teóricos. Transcribimos algunos ejemplos:

(50) Las doctrinas psicoanalíticas no nos han develado el problema de la angustia (RUBA, IV(4), 1949, p. 401).

(51) Citamos estos dos ejemplos como muestra de la deformación mental que sufren muchos psicoanalistas (RUBA, IV(4), 1949, p. 397).

(52) La aplicación literal de las tesis psicoanalíticas conduce a monstruosidades interpretativas (RUBA, IV(4), 1949, p. 397).

En estos enunciados, se establece una fuerte crítica al psicoanálisis. Mientras que en el primero de ellos se alude a que no se ha resuelto el problema de la angustia, en el 51 y en el 52 la crítica va dirigida a los psicoanalistas. En estos últimos ejemplos, vemos que se hace referencia, incluso, a cierta «deformación mental» de los analistas y a interpretaciones «monstruosas», lo que genera una actitud de rechazo hacia este saber.

En los demás artículos, esta mirada pierde intensidad, ya que no se efectúa una crítica tan enérgica hacia el psicoanálisis. En efecto, encontramos en ellos una lectura en la que se adhiere a la mayoría de los postulados psicoanalíticos, pero en los que también se cuestiona a algunos de ellos a través de un lenguaje más moderado. En este sentido, este saber es un saber más entre otros, por lo que puede ser objeto de análisis.

(53) Es de lamentar a mi juicio que Lagache pase muy rápidamente por estos dos últimos aspectos, que son precisamente los que de modo más cabal corresponden a una auténtica autonomía del yo, al yo «constituyente» y no meramente al constituido de las operaciones defensivas (RUBA, V(8), 1963, p. 90).

(54) La teoría freudiana de los instintos constituye una limitación heredada de las condiciones del siglo XIX, resultado de un determinismo filogenético y de una concepción mecanicista de la evolución (RUBA, V(8), 1963, p. 212).

(55) Algunos adictos a la escuela de Melanie Klein intentaron aplicar esta otra dirección del psicoanálisis a los problemas de la estética. Pero la insistencia en la interpretación exclusivamente reductora y retrospectiva, que conserva aún las bases de la metafísica caduca del positivismo naturalista tendiente a explicarlo todo «desde abajo» y fundarlo todo genéticamente, malogra los mejores esfuerzos de estos autores (RUBA, V(8), 1963, p. 276).

En estos fragmentos, se contradicen algunos aspectos relativos a la teoría psicoanalítica. En el primero de ellos, por ejemplo, el punto que se señala es la breve alusión a dos mecanismos (los mecanismos de liberación y los mecanismos defensivos del yo) que postula Lagache; en el segundo, se discute con la teoría freudiana de los instintos; en el último, con algunos adeptos a la escuela de Melanie Klein, a quien se los califica como «adictos».

En este escenario, el psicoanálisis pierde el lugar de excepcionalidad al que se hace referencia en los artículos escritos por los analistas mencionados. Es por ello, entonces, por lo que aparece sin el velo mítico con el que se le suele cubrir.

(56) Se ha considerado como un gran mérito del psicoanálisis el haber tenido la valentía de arremeter contra la falsa moral del mundo victoriano descubriendo en el hombre las tenebrosidades de un subconsciente sucio y libidinoso. A pesar de un primer grito de sorpresa, lo cierto es que el mundo pronto reconoció la fuerza enorme del impulso sexual en la conducta humana. No era necesario el psicoanálisis, ya que la literatura, en forma más o menos encubierta, se venía montando desde hacía muchos años sobre el pivote sexual (RUBA, IV(4), 1949, p. 402).

Aquí es Ibor quien afirma que el énfasis sobre la arista sexual de la problemática humana no es un descubrimiento novedoso del psicoanálisis, como se suele afirmar, sino que ya figuraba años antes en la literatura.

Asimismo, en estos trabajos el saber freudiano no se presenta como un saber absoluto y concluido. Por el contrario, se reproducen en ellos las polémicas que se constituyen al interior del campo, dando cuenta de su carácter dinámico.

(57) Por supuesto, los analistas ortodoxos se contaron entre los críticos más agrios de las nuevas corrientes del pensamiento psicoanalítico. En primer término, cuestionaron el derecho de la escuela a ser llamada psicoanalítica (RUBA, V(8), 1963, p. 219).

En el ejemplo 57, vemos que se retoma una discusión que nace en el seno del campo psicoanalítico entre los neoanalistas y los analistas freudianos ortodoxos.

Como hemos visto hasta ahora, el psicoanálisis no está representado como un saber superador de otros saberes, un saber privilegiado; es un saber más entre otros, que tiene el mismo valor. Es por esto que el lenguaje hiperbólico de los artículos que se inscriben en la APA queda desplazado por un lenguaje moderado, acorde al registro formal y académico al que ya nos hemos referido.

(58) Nos limitaremos a señalar las opiniones que expone en un interesante trabajo (RUBA, V(8), 1963, p. 91).

(59) También en el psicoanálisis se han estado haciendo sentir esas exigencias renovadoras de superar las concepciones biológicas, vuelco ya implícito, según dijimos, en el mismo Freud. (RUBA, V(8), 1963, p. 89)

En el enunciado 58, se califica a un texto de Erich Fromm como «interesante», adjetivo evaluativo coherente con el marco en el que se lo menciona. El 59 pertenece a un artículo en el que se describen diversas teorías sobre la personalidad. El psicoanálisis queda ubicado como una teoría más, como un aporte más, a la par de la teoría conductista.

EL PSICOANÁLISIS Y LA INCLUSIÓN DE LA PALABRA AJENA

Numerosos estudios esgrimen la relevancia que adquiere la incorporación de la voz del experto en los diversos géneros universitarios, entre ellos, en los artículos académicos (Beke, 2008; Bolívar, 2005; García Negroni, 2008; Hyland, 2000; Swales, 1990, entre otros). En efecto, el estudio de la citación es una vía de entrada para reflexionar sobre la manera en que se construye el saber, en particular, en las humanidades (Bolívar, 2005). A través de las citas, el autor ubica su trabajo en interlocución con otros investigadores del campo y en relación con el estado en curso del conocimiento disciplinar. Hyland (2000) plantea que esta práctica es esencial en tanto permite que el escritor ubique sus desarrollos en un contexto disciplinar mayor. Sugiere que la referencia a estudios anteriores es una marca que indica la inscripción del trabajo dentro de un marco más amplio, lo que le convierte en una pieza clave en la producción de nuevos conocimientos.

Referir a la palabra de un escritor autorizado no es, por otra parte, un procedimiento ajeno a la construcción de la imagen del sujeto de la enunciación, que, en este mismo movimiento, se manifiesta como parte integrante de la comunidad a la que alude (García Negroni, 2008; Hyland, 2000) y da cuenta, a su vez, de las convenciones singulares del campo de saber al que remite. En nuestro caso, el análisis detenido de los materiales nos indica que la emergencia de la palabra ajena adopta aquí cuatro modalidades diferentes, a saber: cita textual, cita de reformulación, cita mixta y cita mención.

(60) H. y A. Frankfort señalan que: «El principal interés del pensamiento especulativo se centra en el hombre, en su naturaleza, en sus problemas, en sus valores y en su destino. Pues el hombre no ha logrado hacer de sí mismo un objeto de ciencia [...]» (Psique, I(3), 1958, p. 2).

(61) La historia y la crítica de la ciencia deberían comenzar (sostiene Robert Lenoble) por un psicoanálisis de la percepción (RUBA, V(8), 1963, p. 195).

(62) Para Fromm el psicoanálisis humanista que preconiza tiene su antecedente en el propio Freud, en quien se daría implícitamente una aproximación al pensamiento oriental en general, porque no se interesó tan sólo en elaborar una terapia para pacientes mentales, sino en «la salvación del hombre» (RUBA, V(8), 1963, p. 91).

(63) En este detalle médico del catarro banal se puede observar lo que ha ocurrido en la medicina contemporánea por la obra de Freud (Psique, I(1), 1958, p. 25).

Mientras que en el ejemplo 60 se introduce una cita textual, en el enunciado 61 es la reformulación la estrategia preferida para incorporar la palabra de Robert Lenoble. En la cita 62, aparece la voz de Erich Fromm a partir de una cita mixta, en la que se combina literalidad y reformulación. Finalmente, en el último ejemplo, se hace referencia a la obra de Freud.

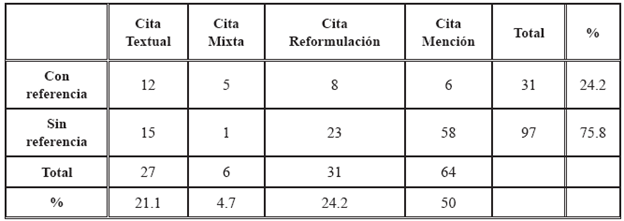

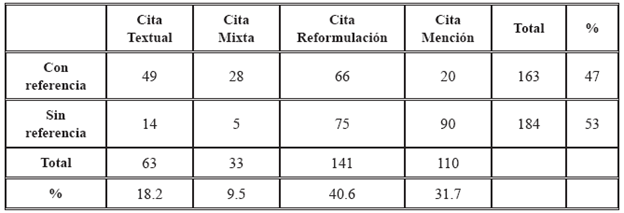

Ahora bien, una lectura más pormenorizada de estas modalidades y un estudio de su frecuencia de aparición nos brindan una mirada más precisa y nos permiten rastrear algunas diferencias entre ambas revistas. Presentamos los resultados en las Tablas 1 y 2:

De la primera tabla, se deduce que en Psique, por un lado, la cita mención es la que presenta mayor frecuencia de aparición (50%), seguida por la cita de reformulación (24.2%), la cita textual (21.1%) y la cita mixta (4.7%). Vemos aquí que la cita textual presenta un valor relativamente elevado y cercano al de la cita de reformulación. Podría pensarse que este valor se corresponde con el lugar medular que ha ocupado el lenguaje en el psicoanálisis desde su nacimiento. Por otro, nos revela que predominan ampliamente las citas en las que no se explicita ninguna referencia (75.8%), sobre las que especifican el origen de la fuente (24.2%).

Por el contrario, en la segunda tabla se evidencia que en RUBA la cita de reformulación es la más habitual (40.6%). Luego se encuentran la cita mención (31.7%), la cita textual (18.2%) y la cita mixta (9.5%). En estos artículos, la literalidad cede su lugar al discurso indirecto, en el que se parafrasea la voz de aquellos autores citados. Por otra parte, las citas sin referencia (53%) son levemente superiores a las citas con referencia (47%). Este incremento respecto de la primera revista podría deberse al registro académico utilizado: precisar la fuente bibliográfica de las citas es una práctica usual en el ámbito universitario. No obstante, es interesante señalar que el porcentaje de las citas sin referencia es significativo.

Al tomar en cuenta la procedencia de las citas, también hallamos ciertas divergencias entre Psique y RUBA. Si discriminamos las citas de psicoanalistas argentinos, extranjeros y de autores no psicoanalistas, obtenemos los resultados que se aprecian en las Tablas 3 y 4:

Tabla 3 Frecuencia de aparición de autores psicoanalistas argentinos, extranjeros y no psicoanalistas en Psique

Tabla 4 Frecuencia de aparición de autores psicoanalistas argentinos, extranjeros y no psicoanalistas en RUBA

De estas tablas, podemos señalar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en la revista Psique ya se comienza a mencionar la producción nacional. En efecto, aunque muy tímidamente, se citan algunos analistas argentinos que escriben en esos años. Tal es el caso, por ejemplo, de Arnaldo Rascovsky. En RUBA, por su parte, el porcentaje disminuye y las citas provenientes de psicoanalistas del país quedan reducidas a dos breves referencias. Cabe destacar que estas dos apariciones corresponden a dos notas a pie de página y, en este sentido, ocupan un lugar marginal dentro del texto.

En segundo lugar, la apelación a otros campos del saber es más frecuente en Psique que en RUBA. En el primer caso, el porcentaje asciende a 43.8% y se citan autores provenientes de la literatura, la mitología, la historia, la sociología, la antropología y la criminología. Este dato recuerda y, asimismo, trasluce la importancia que ocupan los distintos saberes en la construcción del andamiaje teórico de Freud. No obstante, el espacio de visibilidad que aquí adquieren puede atribuirse también a la búsqueda de la APA por estrechar vínculos con otros ámbitos sociales y de impulsar su ingreso a la universidad. En este sentido, la editorial del primer número especifica una serie de disciplinas, como las ciencias jurídicas y económicas, la pedagogía, la sociología, la epistemología, el arte, la arquitectura, la veterinaria, la ingeniería, la filosofía, y luego señala:

(64) Sin duda la introducción de los conocimientos psicológicos básicos en la iniciación de las disciplinas universitarias que hemos mencionado, así como en otros que se nos escapan, habrá de contribuir a un desarrollo integral más logrado en el progreso ulterior de dichas disciplinas y en la comprensión de la relación de las respectivas ciencias con el hombre y su espíritu, relación que en definitiva constituye el principio esencial de toda ciencia (Psique, 1958, pp. 6-7).

Es decir, todas las disciplinas se verían beneficiadas con el ingreso del psicoanálisis en la universidad, de allí que se ponga énfasis en el vínculo entre ellas.

En RUBA, por su parte, se citan fundamentalmente autores del campo de la psicología, de la psiquiatría, de la literatura, de la sociología, del arte, que se corresponden con los temas abordados, pero predominan las referencias al campo de saber psicoanalítico.

Por último, quisiéramos mencionar que en la revista Psique la mayoría de las citas corresponden a citas de la obra freudiana. En cambio, en RUBA se incluyen las voces de diferentes psicoanalistas, en particular, aquellos denominados neofreudianos.

PALABRAS FINALES

En este artículo, hemos revisado la circulación del psicoanálisis en dos revistas universitarias (Psique y RUBA), con el fin de rastrear los modos en que comienza a configurarse la tradición discursiva psicoanalítica que lentamente se irá consolidando en la institución académica en la década de 1960. Para ello, hemos analizado los dispositivos enunciativos, la construcción del saber psicoanalítico (entendido este como un objeto discursivo) y la inclusión de la palabra ajena que se plasman en estos artículos. Del trabajo realizado, podemos extraer diversas conclusiones.

En primer lugar, comprobamos que el saber psicoanalítico se cuela en la producción discursiva académica a fines de la década de 1950 y adopta diferentes modalidades.

Podría pensarse como excepción el artículo publicado en RUBA en 1949. Sin embargo, el psicoanálisis se incluye allí con la finalidad de cuestionar sus postulados. La publicación de este trabajo así como la exigua publicación de textos psicoanalíticos en estos años reproduce discursivamente la resistencia de la academia a incorporar este nuevo saber.

En segundo lugar, en los textos estudiados se advierten claras diferencias en torno a los dispositivos enunciativos. Mientras que en la revista que transita por los pasillos de la Facultad de Medicina se apela a un dispositivo didáctico, caracterizado por un tono ameno y un lenguaje accesible, en la revista institucional de la UBA se recurre a un dispositivo académico, del que se desprende un estilo formal y una mayor distancia con el enunciatario. En este sentido, en Psique encontramos diversos elementos discursivos que están en consonancia con la construcción de una voz cercana a la del profesor, que se distinguen de los rasgos habituales que se presentan en los artículos académicos. En cambio, en RUBA la voz que emerge de los textos puede asociarse con la figura del experto, es decir, con una voz que muestra su competencia y su saber respecto de los temas que se desarrollan. Por ello, no apunta a la comprensión del lector, sino al debate intelectual. El otro, el interlocutor, no ocupa, entonces, el lugar del estudiante / aprendiz, sino el de un lector que puede objetar el despliegue argumentativo de los artículos.

En tercer lugar, se evidencian divergencias respecto del modo sobre el que se refiere al saber psicoanalítico. En este punto, estas disimilitudes no se asocian a la revista analizada, sino a la pertenencia institucional y a la formación de los autores. La revista Psique y León Ostrov exaltan las cualidades del psicoanálisis. De esta forma contrarrestan la resistencia que este provoca en los claustros académicos. Esta exaltación de la excepcionalidad de este saber puede correlacionarse también con la construcción del «gremio psicoanalítico» (RUBA, V(8), 1963, p. 201). En efecto, la comunidad discursiva psicoanalítica está en vías de formación, por lo que podría pensarse que este lugar de excepcionalidad contribuye en cuanto rasgo a su establecimiento y consolidación. Por su parte, en los demás artículos de RUBA, este campo pierde sus atributos sagrados y se le analiza como un saber más entre los otros saberes. Por ello, en algunos textos se llega incluso a polemizar con él. En ambos casos, no obstante, cabe señalar que el saber psicoanalítico se presenta como un saber teórico. En efecto, la clínica queda por fuera de esta circulación.

Por último, ambas revistas incorporan la palabra ajena a través de diversas modalidades. Mientras que en Psique se construye un escenario en el que se hace mención de la palabra de Freud y de autores de diferentes campos disciplinares, y en el que la literalidad ocupa un espacio significativo, en RUBA se opta por incluir diferentes voces de distintos psicoanalistas a través del uso de la reformulación.