INTRODUCCIÓN

En el marco de la crisis financiera de 2008, en la que, por regla general, los países tendían a la recesión, la economía boliviana registró un crecimiento del 6,1 % en su producto interno bruto (PIB) (Basilio & Ángeles, 2019, p. 61). Se trató de un dinamismo económico sin precedentes y con nombre propio: Evo Morales, quien inició un proceso de transformación del esquema productivo boliviano, a partir de un modelo económico que condujo al país por la senda del crecimiento sostenido. El éxito económico de sus gobiernos llevó a Bolivia a ser considerada la mejor economía de la región y una de las más prósperas del mundo; incluso, se habló del milagro económico de América Latina (Pantaleón, 2019).

Durante los trece años del mandato de Morales “el PIB creció de 9.000 a más de 40.000 millones de dólares, el PIB per cápita se triplicó, aumentó el salario real, las reservas crecieron, la inflación dejó de ser un problema y la pobreza extrema cayó de casi 38% a un 15%” (González, 2019). Semejante prosperidad obedece a la “nacionalización”1 de empresas extractoras de hidrocarburos -un caso emblemático es la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)-, lo que aumentó las ganancias estatales y la participación en la toma de decisiones sobre la explotación de los recursos naturales. Esa reestructuración se acompañó de un proceso de redistribución de la riqueza que, a través del Estado, permitió un mejor flujo de las ganancias obtenidas por la explotación de recursos como el gas, el petróleo y el estaño hacia el resto de la población.

Algunas críticas señalan, sin embargo, que el modelo económico boliviano sufre una vulnerabilidad discreta. En tanto su bonanza económica descansa principalmente en la exportación de materias primas, depende de la extracción de recursos naturales y de los precios internacionales de estos. De acuerdo con Wanderley y Peres (2019), este modelo depredador de los recursos naturales ha privilegiado el sector extractivo y tiene una deuda en términos de industrialización sustentable que, además, se acompaña de un déficit fiscal y comercial; es decir, a pesar de esa situación de prosperidad económica, para finales del último mandato de Morales, el Estado seguía gastando más que lo que recibía e importaba más que lo que exportaba.

A esas críticas económicas se sumaron inconformidades de carácter político. El régimen de Evo fue criticado por caer en las dinámicas de la izquierda latinoamericana del siglo XXI, que, además de reformas en pro de comunidades históricamente marginadas, se caracterizó por serias dificultades para abrir espacios de sucesión del poder como una forma de garantizar la continuidad de las transformaciones socioeconómicas. Probablemente, el mayor de los síntomas a propósito de ese malestar fue el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que se sometió a votación la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales.

Con el 51,3 % de los votos, quienes estaban en contra de que el presidente se lanzara a un cuarto mandato vencieron frente al 48,7 % de votantes que querían que Morales pudiera aspirar nuevamente al poder (Mayorga, 2016, p. 9). Tan estrecho margen daba cuenta de la polarización que atravesaba el país y fue un claro indicador de las inconformidades en torno al mandatario.

A pesar de los resultados, a finales de 2017 el tribunal constitucional boliviano, a través de una medida que se calificó como una triquñuela constitucional, autorizó a Evo para lanzarse a la presidencia nuevamente (Molina, 2018). Los partidarios de Morales afirmaron que, teniendo en cuenta que se trató de una victoria estrecha, no se atentaba contra la voluntad popular; no obstante, la medida generó un descontento social que se tradujo en movilizaciones y protestas por parte de quienes percibían el desconocimiento de los resultados del referendo como un atentado a la democracia y sus instituciones.

La compleja situación política abrió un espacio a la derecha para que continuara presionando al gobierno de Morales. En tal escenario de polarización, en las elecciones de octubre de 2019, Evo fue elegido para un cuarto periodo, en medio de unos comicios controvertidos2 a los que, en principio, no debió presentarse. Tras meses de protestas, en un escenario de crisis política, Morales renunció a la presidencia de Bolivia, en noviembre de 2019.

La pertinencia de esa decisión no la discutiré con profundidad en el presente artículo. En cambio, quiero dar continuidad a los análisis que plasmé en mi tesis de maestría (Rey, 2016), y concentrarme en una reflexión sobre la lucha cultural como una exigencia para la lucha política. Quiero hacer énfasis en la importancia de los recursos simbólicos, que funcionan como formaciones discursivas de legitimación, en las disputas por el poder.

Con ese horizonte, divido el texto en cuatro partes. En la primera analizo el discurso decolonial de Evo Morales prestando atención a la comunicación visual que lo atravesó. En la segunda expongo algunos efectos que ese discurso tuvo, a través de imágenes e indumentaria, en el espectro amplio de la cultura. En la tercera ofrezco una reflexión sobre lo que puede esperar al proyecto decolonial tras la crisis democrática. Finalmente, presento unas conclusiones.

Para explorar tales fenómenos utilicé el análisis crítico del discurso. Haciendo uso de este, quise superar el estudio exclusivo del ámbito verbal, para prestar atención a aquello que se sitúa en los dominios de lo visual. A fin de destejer para comprender la totalidad del mensaje político, planteo un análisis del discurso del líder boliviano observando los códigos presentes en su imagen y su indumentaria, y cuyo análisis atraviesa campos como la cultura y el mercado, dan soporte al quehacer político y recién se abren un espacio en la reflexión académica.

EVO MORALES: UN DISCURSO VERBAL Y VISUAL QUE REIVINDICA LO INDÍGENA

Juan Evo Morales Ayma, indígena aimara del departamento de Oruro, fue elegido candidato presidencial por el partido político Movimiento al Socialismo (MAS) en 2005. Resultó victorioso cuatro veces consecutivas en 2005, 2009, 2014 y 2019; sin embargo, no inició el cuarto periodo por presiones políticas, económicas y militares, que desembocaron en su renuncia, a pesar de haber convocado a nuevas elecciones3.

La llegada de Evo a la presidencia, además de ser el resultado de una prominente carrera política originada en su activismo sindical, es producto del ascenso de los movimientos sociales -particularmente, indígenas y campesinos- que se alzaron ante una crisis de representatividad. Los tres predecesores de Morales tuvieron que gobernar en un tablero político convulsionado, y ninguno pudo desarrollar su mandato dentro de los tiempos constitucionales establecidos.

En Latinoamérica, la victoria de este mandatario destaca por su origen. Se trata del primer presidente indígena, en un país donde casi el 70 % de la población es indígena. Eso significó un triunfo para el movimiento popular, marginalizado por décadas a manos de una oligarquía criolla que se encargó de blanquear todos los posibles escenarios de poder.

No obstante lo anterior, el ingreso al poder de un indígena no garantizaba un gobierno a favor de ellos. Ahí radica la importancia de acudir a su discurso como una herramienta que permite evaluar su coherencia y su corrección políticas. En buena medida, el discurso de los políticos marca la directriz de su gobierno: se trata de un elemento importante sobre el que descansa parte de su legitimidad.

Hacer un análisis sobre el discurso de Evo Morales no es una tarea sencilla. En contextos como el colombiano, desde donde escribía, fueron escasas las menciones al mandatario en medios de comunicación, a pesar de que su forma de hablar, vestir e, incluso, gobernar representaban el avance de un proceso decolonial. En contraste, sobre su dimisión pulularon titulares que brillaron por su ausencia en trece años de gobierno (Dinero, 2019).

Para superar esa dificultad, con el fin de identificar cuáles eran las temáticas transversales a la formación discursiva -verbal y no verbal- del exmandatario, viajé a Bolivia y realicé el trabajo de campo que hizo posible la investigación. Entre otras cosas, observé la evolución temporal del discurso de Evo, teniendo por referentes sus tres discursos de posesión presidencial. Para acceder a ellos tuve que visitar personalmente el Ministerio de Comunicaciones, en La Paz, Bolivia, con el ánimo de consultar los registros de Bolivia TV (también conocida como TV 7). Esos registros mostraron que no fueron tres, sino seis, los discursos que dio Evo. Cada posesión se celebró dos veces: una, de manera oficial, en el Palacio de Gobierno, y otra, ceremonial, en el sitio arqueológico de Tiahuanaco, o Tiwanaku.

Análisis verbal

El discurso que Evo Morales dio en las tres posesiones, tanto oficiales como ceremoniales, se articula en torno a cuatro ejes: 1) cosmovisión indígena, 2) mandar obedeciendo, 3) decolonialidad anticapitalista y 4) Jacha Uru. Los cuatro elementos de su discurso giran en torno a la idea de representación de los pueblos indígenas andinos, que fueron históricamente marginados por las élites blancas. En defensa de esos intereses, se presenta como un miembro del colectivo indígena y trabajador dispuesto a transformar el Estado para que supere las herencias del colonialismo.

En términos de la cosmovisión indígena, en los seis discursos el mandatario se refiere frecuentemente a la Pacha Mama y a los hermanos viento, agua, fuego y tierra, entre otros. Hace alusión a los elementos naturales, que no están por debajo ni a merced del ser humano, sino que merecen de él permiso, devoción y respeto. Sus discursos reivindican la filosofía indígena del “vivir bien”, o “buen vivir,” y dentro la apología a esa cosmovisión tuvo, como un referente muy asiduo, la apelación discursiva a Túpac Katari4, con frases célebres del mártir, como “Volveré y seré millones”5.

Usar la frase de un caudillo indígena no es espontáneo: tiene que ver con la vocación de mandar obedeciendo. Evo Morales se autoidentifica como héroe, caudillo y libertador, calificativos que combina con el término hermano, para que lo consideren un igual. La combinación de esos elementos construye y replica un relato popular estructurado desde el renacimiento de lo indígena (Rey, 2016, p. 58) que se fortalece con distintos argumentos recurrentes en sus discursos, como poder compartido, para dar a entender que el poder político pertenece al pueblo, a sus hermanos, a quienes él representa por venir del mismo lugar, haber vivido sus problemas y compartir sus objetivos. En ese sentido, son dicientes las palabras de un campesino cocalero, habitante de la región del Chapare, que habla en uno de los actos de campaña de Morales y dice “¡Ha llegado la hora!, ¡Cambio!, para gente pobre, que tenga el poder, tenga su tierra. Yo siempre digo: cuando muera el Evo… ¡Hartos Evos aquí hay!, mejores todavía” (Vedia, 2005).

Al romper con la tradición política de sus predecesores (que simplemente leían un listado de buenas intenciones) y asumir responsabilidad respecto a los pueblos indígenas, a través de una crítica a las paupérrimas condiciones de vida que atravesaron durante la época colonial, Evo Morales utiliza un discurso decolonial. Esta evocación del pasado traumático se articula con una crítica a las condiciones de trabajo del mundo contemporáneo, bajo el imperativo neoliberal. El objetivo político de su discurso es la transformación de las formas de producción, para que en ellas se reivindique la dignidad de los pueblos indígenas. A eso se refiere lo que aquí caracterizo como decolonialidad anticapitalista.

El expresidente dejó claro que la exclusión de los indígenas en los altos cargos y los niveles de gobierno era una afrenta para los pueblos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia. Enfatizó en fortalecer el proceso de descolonización institucional, cultural y mental centrándose en los recursos y las aptitudes que se encuentran en el propio territorio, con el ánimo de no seguir dependiendo de capitales y asistencias provenientes del extranjero. Evo, incluso, declaró obsoleto el socialismo real del siglo xx, al afirmar que este y el liberalismo eran dos modelos sin vigencia para el proyecto liberador que proponía.

Finalmente, una de las creencias de la cosmovisión precolombina de Tiwanaku vincula ciertos acontecimientos con tiempos y da lugar a eras. Apelando a ese referente cultural, las simbologías usadas en las ceremonias de posesión apuntan a la expresión de un nuevo tiempo. En los discursos de Evo Morales, se buscó vincular su presidencia con el inicio de una nueva era, llamada Jacha Uru, un término indígena que significa “buen día”, y que para el mundo andino representa la esperanza depositada en el futuro. Se trata del día de la liberación de las naciones indígenas. Esto se ve reflejado en el discurso dado por Morales en la posesión ceremonial de 2006:

El triunfo del 18 de diciembre, no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bolivianos, es el triunfo de la democracia, es la expresión de una revolución democrática y cultural en Bolivia. Hermanos y hermanas, hoy empieza un nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Una nueva vida. Buscamos igualdad, justicia, un nuevo amerindio para los pueblos del mundo. (Citado en Rey, 2016, p. 65)

El discurso sobre esta nueva era alude también a la memoria social, entendida a partir de “las creencias que poseemos en común con otros miembros del mismo grupo o cultura y que en ocasiones se denominan representaciones sociales” (Van Dijk, 1999, p. 30). En ese sentido, el mismo discurso de Evo Morales interpreta críticamente el pasado colonial, que vulneraba los derechos de los indígenas sin reconocer su dignidad, situación que continuó vigente en la época republicana. Su discurso continúa así:

Hace 50 años no podíamos entrar a la plaza Murillo, ni caminar en las aceras de las calles importantes. Pasaron tiempos, avanzamos. Imagínense, hermanas y hermanos, que el pueblo sepa, que el mundo sepa: ahora estamos no solamente en el Congreso Nacional, sino también en el Palacio. ¡Gracias a la conciencia del pueblo boliviano! (Citado en Rey, 2016, p. 65)

Esa nueva era podría categorizarse, de acuerdo con Enrique Dussel, como una era transmoderna. Una época que no debe pensarse como un avance de la modernidad a la posmodernidad, sino como una superación de estas etapas del poscolonialismo, cuyo interés es la convivencia igualitaria de las culturas; es decir, la interculturalidad (Códigos Libres, 2016).

Análisis no verbal

En términos de la comunicación no verbal, el discurso de Evo Morales descansa, fundamentalmente, en dos ejes: 1) ritualidad y 2) indumentaria. Respecto a la primera, Evo Morales ha recurrido a la realización de una ceremonia indígena en Tiwanaku, sucedida de un evento institucional en los recintos del Congreso Nacional de Bolivia.

Mientras en la posesión oficial se ratifica como presidente, en la posesión ceremonial se perfila como Apu Mallku; es decir, como máximo líder espiritual indígena. La realización de ambos eventos apunta a consolidarlo como depositario tanto del poder político como del poder moral. “Un asunto que resulta fundamental en la legitimación del ejercicio de su poder, pues no se constituye como líder político exclusivamente dentro de la institucionalidad, sino también como autoridad moral bajo la jurisdicción indígena” (Rey, 2016, p. 57).

Frente al segundo eje, profundamente enlazada con el discurso verbal de Evo Morales, está su apariencia, la cual se vale de una indumentaria que refuerza lo que se puede denominar orgullo indígena. Los atuendos del mandatario rescatan la tradición del bordado, una técnica con la que se graban figuras que tienen un alto valor simbólico. Las figuras más comunes son: “El cóndor, que simboliza el poder del aire, el puma, que entraña el poder de la tierra, la cruz andina o chakana, símbolo ancestral de las comunidades originarias de los Andes” (Rey, 2016, p. 72).

Piezas comunes en sus atuendos de posesión son el gorro, chuku, o bonete de cuatro puntas; el unku, o manto propio del consejo de amautas (sabedores), y sandalias y dos bastones de mando. Todas estas prendas tienen dos elementos principales en común: en primer lugar, su amplia significación cultural, pues evocan asuntos como los puntos cardinales, el equilibrio entre el corazón y la mente, entre la emoción y la razón, el caminar firme atado a gobernar sin titubeos. Asimismo, se alude a contrapuestos: cielo/tierra, tiempo/espacio y deidades como Inti, el Dios Sol. En segundo lugar, las prendas fueron fabricadas de pelo y piel de llama, lana de vicuña, piedras preciosas y otros recursos; en otras palabras, la indumentaria del mandatario se encuentra constituida de materiales que provienen de la biodiversidad boliviana.

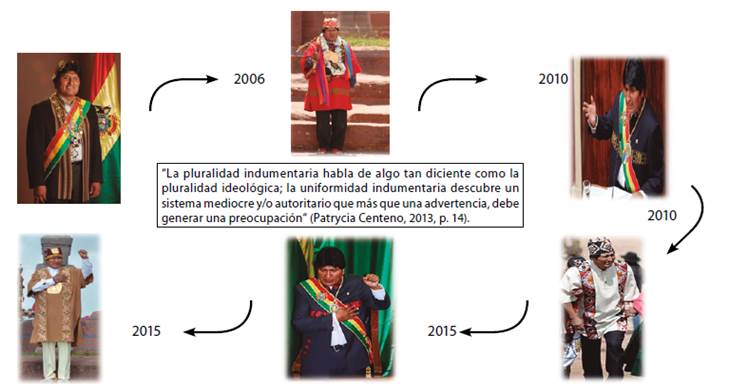

Su vestuario es una apuesta por manifestar la riqueza natural del territorio, que busca homenajear las características y las funciones de la naturaleza, al tiempo que hace una apropiación responsable de aquello que les pertenece (figura 1). Su indumentaria:

Es también una expresión de autenticidad, dado que no viste tejidos artificiales o semiartificiales, sino totalmente naturales. Su imagen está despojada de cualquier pieza o accesorio que no es fruto de la actividad artesanal indígena y que no haga representación fiel de su origen y del sector poblacional que representa. (Rey, 2016, p. 74)

UN ESTILO DIFERENCIAL, POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Es evidente que el mandatario se situaba en un lugar diferencial. Desde lo verbal, su discurso no es fácil de categorizar a partir de los esquemas clásicos de pensamiento, pues, al tiempo que apela a la memoria y a las tradiciones, sin utilizar elementos propios de una posición política conservadora, maneja una retórica de izquierda que escapa de una corriente socialista o comunista. En ese orden de ideas, su discurso es indigenista.

Desde lo no verbal, rompe con una tendencia política mundial de las últimas décadas, en la que los gobernantes se mimetizan bajo una suerte de uniforme político caracterizado por el uso de saco, corbata, blazer y pantalón. Evo generó un estilo personal que, lejos de ser nuevo, fue resultado del posicionamiento propio, característico de la indumentaria de comunidades indígenas andinas bolivianas.

Ahora bien, antes de catalogar el discurso de Evo Morales como diferencial, muchos lo catalogaban como políticamente incorrecto; en particular, sus opositores. El término

políticamente correcto o incorrecto, debe entenderse en clave crítica, lo que implica que su significado no busca ser textual, pues de entrada plantear un ‘deber ser’ moral en la política, traería grandes inconvenientes […] Para entablar la definición de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto se tiene en cuenta la distinción que el autor Jacques Rancière estableció entre lo que denomina como La policía, La política, y Lo político. (Rey, 2016, p. 72)

En primer lugar, Rancière define la policía como los mecanismos internos del proceso de gobernar, que configuran el deber ser del statu quo. La política, por su parte, integra todas aquellas prácticas y procesos que hacen ruido a la estructura vigente; es decir, a la policía. Por último, lo político alude al espacio de encuentro entre la política y la policía, es donde estos dos escenarios se constriñen; por lo tanto, en la medida en que la política representa una ruptura con lo policial -es decir, con aquello que se considera correcto (en tanto vigente, mayoritario o dominante para un periodo específico)-, en algún sentido será siempre considerada incorrecta.

Desde esa mirada teórico-conceptual, se puede catalogar el gobierno de Evo Morales (y no solo su discurso) como políticamente incorrecto. No desde el entendimiento de la oposición que reprocha, por ejemplo, que un líder de carácter progresista invierta en su indumentaria o que se salga de los protocolos hegemónicos propios del escenario político, sino porque tales desafíos, propios del plano simbólico, son políticos al ser una expresión exitosa de la confrontación a las estructuras hegemónicas. Esa disputa a las tendencias dominantes fue síntoma de una revolución política, sociocultural y económica que modificaba el lugar de sumisión asignado a la mayoría indígena boliviana.

Evo Morales, un referente cultural

El discurso verbal y no verbal de Evo Morales se configuró como un referente cultural que se manifestó, por lo menos, en cuatro campos: la moda, el cine, la arquitectura y el mercado popular. Con ocasión del primero, quisiera empezar diciendo que ni la moda ni la política son campos aislados: al contrario, se encuentran en permanente diálogo, pues la naturaleza pública de los mandatarios permite que se configuren como referentes estéticos. En ese sentido, perfectamente pueden actuar como modelos de una marca o de un diseñador.

Un caso paradigmático, es el de Michelle Obama, Michelle ha lucido ropa y complementos de veintinueve compañías, entre ellas Calvin Klein, gap o J. Crew. El estudio del profesor David Yermack de ciento ochenta y nueve apariciones públicas de la primera dama estadounidense, reveló que solo con que ella vista una vez alguna prenda de una firma reconocida, se generan unas ganancias de catorce millones de dólares, ya sea para la compañía o el grupo comercial del que forma parte. (BBC Mundo, 2010)

Para el caso Evo Morales, algunos medios denominaron su estilo como Evo Look. Estilo que es la creación y el encuentro entre el trabajo de la diseñadora de modas Beatriz Canedo Patiño (figura 2), a quien entrevisté personalmente, y el sastre Manuel Sillerico, (figura 3). Ambos son bolivianos, pero tienen un origen étnico y socioeconómico distinto. Mientras Canedo se formó en diseño de modas en París y Nueva York, Sillerico solo cursó hasta tercer grado de primaria y se formó empíricamente. Debido a ello, el estilo del exmandatario refleja el encuentro entre dos mundos: Europa y Latinoamérica.

Su indumentaria expresa un diálogo entre la formalidad y el glamur de la alta costura europea, con tejidos tradicionales como la alpaca y el bordado colorido de figuras iconográficas propias de las tradiciones indígenas. Esta hibridación estética es un claro ejemplo de lo que se denominó moda o estilo étnico.

Durante el periodo de gobierno de Evo Morales, internacionalmente proliferó en la industria de la moda el estilo étnico, que dio lugar a un proceso de fetichización sin retribución. En ella, la mirada se ubica sobre estéticas tribales africanas e indígenas, sin tener una intención de aprendizaje, valoración o posicionamiento cultural. El interés está limitado al uso estético, mas no simbólico. Se trata de una cosificación sin significación, una expresión moderna del neocolonialismo occidental; en otras palabras, la moda étnica es un fenómeno de apropiación cultural, pues, no obstante apostar por el posicionamiento cultural honesto de la diversidad, da lugar a una mercantilización cultural sin contenido, que no representa ninguna retribución económica para las culturas en las que se originaron los diseños. En ese sentido,

Es curioso que luego de hacer una ardua búsqueda de referencias e imágenes de moda étnica, no se halle ninguna colección de la misma que trabaje con modelos de origen indígena o africano, sino por el contrario, existe un trabajo publicitario que juega con modelos de rasgos europeos o estadounidenses, totalmente ajenas a los fenotipos étnicos: generalmente son modelos ‘blancas’, la mayoría rubias y de ojos claros. (Rey, 2016, p. 106)

Esta industria no solo ha incurrido en procesos de apropiación cultural, sino que en ocasiones ha incurrido directamente en la expropiación cultural. Por ejemplo, en 2015, la diseñadora francesa Isabel Marant decidió patentar bordados ancestrales de la comunidad indígena mixe, de Tlahuitolpec, en Oaxaca, México (Telesur, 2015). Las prendas se vendieron a precios elevados en tiendas de alta costura, al tiempo que se apartaba a la comunidad del derecho a usar la iconografía milenaria, heredada de sus ancestros y sin recibir ninguna retribución económica. Así, el estilo étnico pasó a ser una estética mercantilizada por diversas marcas, como fuente de creación para sus productos. Encontramos a boutiques como “La Boutique Zalando, la cual invita a sus clientes ‘a poner un punto multicultural en el armario’ o el canal Glitz que le dice al espectador: ‘Anímate hoy mismo a volverte étnica’” (Rey, 2016, p. 77).

Frente al segundo campo, en la industria cinematográfica, Tonchy Antezana -director de cine y guionista boliviano- produjo la reconocida película Evo Pueblo. Ella narra la vida del expresidente Evo Morales desde su infancia hasta su adultez, y finaliza con el día en que se posiciona por primera vez como presidente. Esta película tiene una particularidad: la representación de la reencarnación de Túpac Katari en Evo Morales. Esa cercanía entre los líderes es expuesta de manera clara en los primeros cinco minutos del filme, con la dramatización de la ejecución de Katari, que se sucede enseguida con el nacimiento de Morales, como se muestra en las figuras 4 y 5.

Este tipo de expresiones culturales apuntaba a posicionar y reproducir la creencia, bastante popularizada en la sociedad boliviana durante los gobiernos de Morales, de que Evo era el elegido o el enviado.

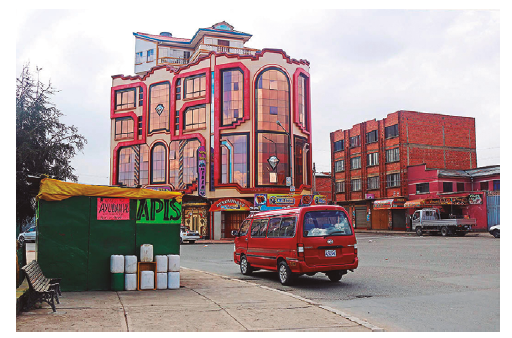

En el campo arquitectónico, durante los gobiernos de Evo Morales surgió un fenómeno cultural en Bolivia, con relevancia en la escena mundial: las mansiones aimaras, cuyo principal representante es Freddy Mamani6. Ellas son catalogadas como mansiones neoandinas de la burguesía aimara (Infobae, 2014) o como mansiones de arquitectura barroca y psicodélica (BBC, 2014). Los cholets, como también se denominan en un juego que combina las palabras chola y chalet, son mansiones imponentes y coloridas. Sobresalen a la vista del espectador en medio de la ciudad del Alto, un sector popular caracterizado por sus calles destapadas, sin alcantarillado y con bastante comercio, que muchos llamarían de barrio.

Estas mansiones, como se muestra en la figura 6 7, expresan la hibridación cultural, pues la constitución arquitectónica desde su estética externa expone narrativas occidentales como el Titanic, y desde su estética interna exhiben relatos andinos con diversas imágenes y objetos de significación cultural indígena. El costo de estas expresiones arquitectónicas supera los dos millones de dólares, por lo cual surge la pregunta: ¿Quiénes son sus propietarios? Se trata de indígenas que se constituyeron como la nueva élite durante el gobierno de Evo Morales, y que adquirieron sus riquezas de la economía informal, respuesta que habla de una nueva estructura social en Bolivia, pues se rompe con el statu quo por décadas cementado en el que la élite solo tenía un color: el blanco.

Este fenómeno sociocultural de índole arquitectónico nos ilustra cómo el gobierno de Evo posibilitó espacios de acción a la cultura indígena, que dejó de ser marginalizada y empezó un proceso de florecimiento constriñendo y haciéndoles ruido a los roles o los estereotipos occidentales asignados al indígena como un nativo que debe ser, por defecto, pobre, humilde y poco inteligente.

Esas percepciones aún se encuentran vigentes, pues parte del revuelo causado por estas mansiones incluyó la negación de que el indígena pueda ser rico y pertenecer a la élite de una nación de manera honesta, juzgando que muchos habían obtenido su poder adquisitivo por actividades ilegales como el narcotráfico.

Ahora bien, aunque con decenas de edificios puede hablarse de un nuevo estilo arquitectónico que se separa de las escuelas occidentales y de las tendencias del momento, este proceso fue pagado de forma aislada por esa nueva burguesía indígena. Desde el Estado no se dio una política de renovación urbana que tuviera como horizonte estético el estilo de Mamani. Finalmente, la emergencia de una élite económica de carácter indígena, con la capacidad de pagar tales sumas para la construcción de sus mansiones, no significa que se hayan resuelto los problemas de la población indígena. “No debe pasarse por alto que mientras los nuevos ricos despilfarraban sus fortunas, construyendo esos cholets, a sus alrededores hay habitantes que no gozan de servicios básicos como el alcantarillado” (Rey, 2016, pp. 34-35). La bonanza económica transformó relaciones de producción tradicionales, donde los blancos explotaban a los indígenas, y se presentaron relaciones de explotación de indígena a indígena.

En términos del impacto en el mercado de artesanías, quiero destacar que en 2006, dentro del marco de su primera gira internacional para ejercer labores diplomáticas como presidente, Evo Morales fue noticia por usar la misma chompa en todos los países que visitó (entre los que se encuentran España, Cuba y China) (figura 7). Tal acción generó un boom mediático que calificó a Evo como un vulgar sindicalero o un sucio y harapiento indígena (La Razón, 2006). Entre las opiniones que coincidían en que el líder no debería permitirse tamaña impropiedad con el protocolo político, se destaca:

Fuente: elaboración propia, a partir de fotos publicadas en 20 Minutos (2006)

Figura 7 El polémico saco de Evo

El ex director de la Escuela Diplomática de Madrid, Mariano Ucelay de Montero, envió una carta al diario abc en la que se declaraba indignado por esta “falta de respeto” de Morales y porque las autoridades españolas hubieran aceptado que el boliviano hubiera roto el protocolo. En palabras de Ucelay: “Lo verdaderamente preocupante no es que el peculiar visitante se haya permitido tamaña impropiedad, sino que ésta le haya sido permitida por los responsables del protocolo español”. (Ticona, 2006, p. 93)

Lo interesante del asunto es que la indeseada chompa resultó ser un referente para la industria de la moda, a partir de una expresión muy común dentro de la moda popular: la réplica, que consiste en imitar ciertas piezas de la indumentaria a través de una producción más económica y, por ende, con una oferta más extensa.

En la industria cultural de la moda no sólo se oferta una prenda de vestir o un status social, sino que también se ofrece una experiencia vital. Ese ‘sentir’ se hace presente en las masas también, al parecer con más ahínco. Por ello, en la moda se concibe el fenómeno de ‘democratización’, como el camino para que la totalidad de la masa pueda sentirse integrada en las olas y dinámicas comerciales; pues si bien determinadas prendas de vestir resultan inalcanzables monetariamente, su réplica no. (Rey, 2016, p. 89)

Una de las marcas8 que replicaron el saco con el que Evo le dio la vuelta al mundo fue Punto Blanco, cuya fábrica está en La Paz. Al respecto, su entonces director, Sergio Valda, afirmó que la réplica iba más allá de una imitación visual del mandatario. Su fin era expresar y simbolizar el cambio de Bolivia (El País, 2006) ofreciendo la posibilidad de comprarlo a personas con ingresos más bajos.

El uso de la imagen de Evo también ha tenido impacto en el turismo; particularmente, en la venta de souvenirs. En mi viaje a Bolivia en 2015, en búsqueda de respuestas para mi trabajo de investigación, en el mercado ubicado en la calle de Sagarnaga, de La Paz, entre los muchos productos ofertados ubiqué dos que llamaron mi atención: el souvenir de la imagen de Evo en forma de imán, que aparece en la figura 8, y una camiseta pancarta como la que se muestra en la figura 9. En el caso boliviano, esta industria es mayoritariamente de productos artesanales. Una de las tiendas dedicadas en este país a ello es la tienda Mistura,

Fuente: Pau (2013) Nota: Este imán es un muñeco con la imagen de Evo, en ropa interior, con tenis Converse de color rojo (a pesar de que él no los use), al que se le puede cambiar el atuendo por su uniforme de fútbol, vestido de traje o atuendo indígena.

Figura 8 Imán con la imagen de Evo

Fuente: elaboración propia, tomada en un mercado de La Paz, en 2015

Figura 9 Camiseta Evo-lución 2010-2035

un espacio creativo, que maneja un diseño conceptual y alternativo, donde todos los productos que se ofrecen son de producción cien por ciento boliviana y que acude a diseños innovadores. Los productos que encontramos no son los que se hallan en el resto de la zona, son más bien ‘exclusivos’, y por ello, de un costo relativamente elevado. Encontramos camisas con diseños bastantes atractivos y novedosos, como llamas espaciales, a un costo de veinte o treinta dólares, así como el imán de Evo, a diez dólares. (Rey, 2016, p. 131)

Otro producto con presencia en el mercado es la camiseta pancarta Evo-lución, de la figura 9, y que en 2015 costaba 30 pesos bolivianos, equivalentes a 15.000 pesos colombianos. Esta camiseta continúa una larga tradición de prendas que reivindican a líderes de izquierda, cuyo origen parece haber sido la producción de camisetas del ‘Che’ y que en esta ocasión aluden a un sentido de reconocimiento en el gobierno de Evo. Su caricatura se presenta con un juego de palabras, que expresan una evaluación positiva del gobierno y una expectativa temporal de gobernar hasta 2035, sin abrir espacios para la sucesión del poder.

El renacimiento de la cultura indígena durante el gobierno de Evo Morales no fue un resultado espontáneo de sus tres gobiernos: fue un propósito. En ese sentido, dentro de las primeras decisiones del gobierno del entonces presidente boliviano estuvo la declaración de una asamblea nacional constituyente, que tenía por objeto darles respuesta a las diversas demandas de las comunidades étnicas que habían liderado el derrocamiento de los tres presidentes previos, debido al desencanto con una democracia liberal que solidificaba una sociedad racista, intolerante y desigual, como efecto de un modelo sociocultural, político y económico occidental. Tales comunidades, para el momento, se reconocían en el gobierno de Morales.

La asamblea condujo a que Bolivia se reconociera formalmente “como un Estado plurinacional, teniendo como pilares retornar al Estado el dominio de las empresas explotadoras de los recursos mineros, el auge de la política social, en áreas de la salud, la educación, las telecomunicaciones” (Rey, 2016, p. 22). Jurídicamente, se formalizó el mandato de descolonizar el Estado prometiendo el ascenso indigenista. Literalmente, la nueva Constitución compromete al Estado a “constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales” (art. 9).

El paso de Estado-nación a Estado plurinacional generó cambios políticos, jurídicos y económicos, que también se hicieron evidentes en la emergencia de simbologías propias de la cultura indígena andina, invisibilizadas durante décadas. Específicamente en las posesiones presidenciales, las transformaciones fueron notorias. Desde la segunda posesión, donde ya regía la nueva constitución, en el palacio de gobierno la “tradicional” alfombra roja fue reemplazada por una multicolor, que representaba la Whipala9, la bandera indígena. También se hizo evidente un cambio en la composición societal de los miembros del congreso, asunto que se identifica en los registros audiovisuales de las posesiones.

Mientras en la posesión de 2006 fue mayoritario el uso del uniforme político, en la posesión de 2010 hubo una pluralidad de indumentarias. Al respecto, en esa segunda posesión, Morales afirmó:

A los miembros de las directivas de ambas cámaras, a esta histórica Asamblea Legislativa Plurinacional, es una emoción, es una alegría, es un orgullo, es un honor verlos sentados como concurso de sombreros, como concurso de guardatojos, como concurso de vestimentas. Esa es la Asamblea Legislativa Plurinacional que representa a todos los sectores del pueblo boliviano, también a nuestros hermanos profesionales, intelectuales con su corbata, aunque no veo distintas corbatas sino un solo color de corbata, felicidades por llevar esa representación. (Citado en Rey, 2016, p. 43)

Esta estrategia de reconocimiento y posicionamiento de la diversidad cultural fue solidificada, entre otras medidas, con la declaración de la Ley 530 del 2014, cuyo objeto es:

Normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano. (art. 1)

[…] con el fin de poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano. (art. 2)

En sintonía con ese mandato de reivindicación indígena, donde Evo se perfilaba como el representante por excelencia de los pueblos andinos, en 2006 se empezó a pensar en la construcción de un museo en la localidad de Orinoca, en el departamento de Oruro, donde nació Morales. El objetivo del museo era revitalizar la memoria indígena, a través de un relato que dinamizara el diálogo cultural y comunicara, valiéndose de objetos, la grandeza indígena.

Once años después, en febrero de 2017, tras una inversión de más de siete millones de dólares (Agencia EFE, 2019) el presidente entregó la obra: el Museo de la Revolución Democrática y Cultural Orinoca, que contrasta con el estilo de las demás construcciones en el pueblo, caracterizado por casas de adobe y calles de tierra. En principio, el museo buscaba contar la historia de los indígenas andinos dándoles a ellos su propia voz, siendo protagonistas y dinamizadores del proceso y no objetualizados y expuestos como en la concepción moderno-europea de los museos.

No obstante, dada esa paridad pretendida entre Evo y el movimiento indígena, el museo

[…] exhibe una colección de camisetas de equipos de fútbol de Morales, su colección de sombreros tradicionales y hasta un charango con el rostro del mandatario, además de una estatua de tamaño real del presidente con la banda y la medalla presidencial. (CNN, 2017)

El museo, que debía incentivar el turismo en la región y hablar sobre la revolución cultural, la nueva era del Estado boliviano y el papel protagónico del movimiento indígena en Bolivia, terminó siendo, en buena medida, un lugar de veneración a la figura personal de Evo; de hecho, “un 50 por ciento del museo está dedicado a la lucha de los pueblos indígenas, mientras que la otra mitad refleja aspectos relacionados con la vida de Evo Morales” (Burgos, s. f.).

Además, la reivindicación indígena queda supeditada a las dinámicas del mercado y del turismo, lo que da lugar, de nuevo, a una mercantilización de la cultura. Así, la folklorización y la patrimonialización de la cultura “no solo interfieren los procesos de producción y circulación de representaciones y prácticas culturales, que son las que debería dinamizar aquella gestión, sino también vacían la posibilidad de un respaldo sostenido a la idea de educación y reproducción de valores” (Romero, 2019, p. 58).

Ahora bien, en línea con el mandato decolonial que fue promesa de gobierno durante la candidatura de Evo, y que tuvo un lugar fundamental en la celebración de la asamblea constituyente, se creó el Viceministerio de Descolonización, y su respectiva Unidad de Despatriarcalización. Esa unidad es resultado del apoyo del gobierno a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, un movimiento feminista-indigenista que surgió en la década de 1980, y que durante el gobierno de Evo Morales logró grandes alcances; por ejemplo, el posicionamiento de algunas mujeres líderes en cargos políticos que apartaron a la mujer chola del ámbito de la servidumbre.

Aquí, nuevamente lo simbólico tiene un papel importante, en juego con la indumentaria. La pollera, considerada una pieza tradicional de la mujer chola, ha sufrido un proceso de transformación. Pasó de entenderse como algo peyorativo a ser un símbolo de resistencia e identidad cultural. Con ella, la oligarquía boliviana ejercía violencia simbólica, marginalizaba a las cholas, y así daba continuidad a un proceso discriminatorio heredado de la conquista española.

El uso de la pollera inicialmente (siglos XVII-XVIII) fue un intento femenino por eludir la carga de tributos y desprecios que implicaba el uso del traje indígena en contextos urbanos o mercantiles, por lo que muchas mujeres optaron por el uso de la pollera y el mantón españoles como esfuerzo de mímesis cultural, en sucesivas generaciones, las españolas terminaron por alejarse del uso de estos trajes, en un esfuerzo por afirmar -ellas también advenedizas- una raigambre noble y excluyente que confirmara su derecho al uso del trabajo gratuito indígena. (Rivera, 2010, p. 194)

Después, la pollera pasa a ser entendida como el uniforme de las dominadas, símbolo de inferioridad, en tanto era usada por aquellas mujeres que no estaban preparadas para otra cosa que la servidumbre. Esta práctica racista y patriarcal parece un cuento sacado del pasado, pero es un imaginario y una práctica vigente en Bolivia, aunque en los últimos años se ha logrado socavarlo.

Durante los gobiernos de Morales, el uso de la pollera pasa a ser un referente de identidad cultural indígena, de orgullo y resistencia que señala la importancia de recuperar y enaltecer la cultura de sus ancestros. No se la concibe como algo propio del pasado, de lo cual conviene olvidarse, sino como un presente y un futuro por construir, que admite que el hombre y la mujer indígena tienen las mismas capacidades para participar en el ámbito público. Así, el uso de la pollera dejó de entenderse como un estigma y se perfiló como una bandera de identidad.

La pollera ya no fue usada exclusivamente por mujeres cholas, y entró en procesos de reestetización por marcas de la alta costura, lo que dio lugar a una valorización de ella, en tanto bien material-cultural en los museos, en relocalización, como accesorio decorativo en restaurantes populares y de alto gourmet, entre otros usos, que hablan de una apreciación y una apropiación culturales.

Ahora bien, la lucha decolonial y antipatriarcal de las mujeres indígenas feministas aún tiene un largo trayecto por recorrer, pues no solo consiste en lograr cargos políticos: se trata, además, de transformar, de deconstruir hábitos, prácticas, costumbres e imaginarios. En ese sentido, si bien el gobierno de Evo se alineó con movimientos feministas, su discurso verbal era supremamente machista.

Los ejemplos traídos a colación, entre otros que no se mencionaron10, permiten reconocer que el gobierno de Evo Morales, en medio de fuertes críticas, hizo posible un renacer cultural de lo indígena, que está en vilo con el cambio de gobierno. Los efectos del nuevo régimen no serán exclusivamente políticos, sino también, culturales.

¿QUÉ LE ESPERA AL PROYECTO DECOLONIAL BOLIVIANO?

Las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia en octubre de 2019 se dieron en un ambiente de convulsión política que polarizó a defensores y detractores del gobierno. En ellas, “tras varios días de conteo, Evo Morales fue proclamado vencedor de las elecciones por un margen del 10,57% de votos sobre su rival Carlos Mesa, con solo un 0,57% de diferencia para evitar una segunda vuelta entre ambos” (BBC, 2019).

Los resultados generaron posturas diametralmente opuestas. Por un lado, se afirma que en las votaciones hubo fraude electoral, pues el conteo preliminar de votos, que inició el 20 de octubre de 2019, se detuvo de repente y se reinició al día siguiente, para dar como ganador a Evo Morales. Ante resultados en los que no creía, un sector de la sociedad boliviana participó en múltiples levantamientos sociales exigiendo la renuncia inmediata del mandatario.

La movilización se avivó con las declaraciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), invitada a observar y evaluar las elecciones. Su informe final (OEA, 2019), difundido a escala mundial, declaró que hubo un cambio inexplicable que modificó drásticamente el destino de los comicios. Afirmó que se presenciaron “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” (p. 3). Esto, por supuesto, legitimó las sospechas acerca de la votación y, por ende, las protestas que más adelante producirían la renuncia del presidente.

Por otro lado, hay quienes consideran que lo ocurrido fue un golpe de Estado, pues la polémica situación fue aprovechada por la oposición boliviana, compuesta, fundamentalmente, por un sector de ultraderecha que no se vio beneficiado con las políticas de gobierno de Evo y es heredero de la estructura elitista, racista y cristiana que estuvo en el poder antes del ascenso de Morales.

En agosto de 2020, diez meses después de las votaciones, se hicieron públicas otras investigaciones cuestionando el informe de la OEA que ubicaba como principal indicador de fraude el conteo tardío de los votos. Investigadores independientes de la Universidad de Pensilvania concluyeron que es posible “explicar el cambio pro-incorporado en la cuota de votos sin invocar el fraude. La mayor parte de este cambio se debe a dos características observables de los distritos electorales: la regionalidad y la ruralidad” (Idrobo et al., 2020, p. 24).

Los votos que arribaron tarde provenían de las regiones rurales, que son un bastión electoral del MAS, y desde donde trasladar las papeletas es difícil. Aunque el informe no niega taxativamente el fraude, pues sostiene que determinarlo no es posible exclusivamente a través de métodos cuantitativos, sí cuestiona los métodos de la revisión elaborada por la OEA.

No es un dato de menor importancia que poco antes de su renuncia, con el ánimo de sosegar las protestas, Evo Morales manifestara su voluntad de convocar a nuevas elecciones y renovar a los miembros del tribunal electoral (ABC, 2019); sin embargo, los militares, aliados con la oposición, hicieron pública una invitación para que diera un paso al costado. El comunicado decía: “después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia” (Molina, 2019).

Así, su dimisión se dio dentro del marco de amenazas que incluían la participación de militares activos. Evo tuvo que salir del país; primero rumbo a México, y después, a Argentina. En suma, más que una decisión, renunciar a la presidencia fue la única alternativa que tuvo para preservar su vida, después de cometer una serie de errores que fueron capitalizados por la oposición; probablemente, su mayor equivocación fue desconocer los resultados del referendo, a los que hice referencia en la introducción. No presentarse a elecciones pudo abrir la posibilidad de que el proyecto continuara en cabeza de alguien más. En este caso, el exceso de personalismo terminó ahogando las propuestas y avivando a la oposición. Se rompió con la idea según la cual Evo es un indígena más, un hermano más. El personalismo resultó una traición al proceso de representación, donde dentro del movimiento indígena podía haber muchos Evos que llevaran a cabo el proceso de cambio.

Es importante precisar que, como resultado de las protestas ocurridas en 2019, también renunciaron: el vicepresidente, Álvaro García Linera; el presidente de la cámara de diputados, Víctor Borda; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Ante tal panorama, que no daba garantías de seguridad a los miembros del gabinete de gobierno, la líder de la oposición y segunda vicepresidenta del senado, Jeanine Añez Chávez, se proclamó como “presidenta interina de Bolivia alegando la necesidad de crear un clima de paz social, en una sesión legislativa el 12 de noviembre del 2019 que no contaba con quorum en ninguna de las cámaras” (Portafolio, 2019).

Debido a la ausencia de los miembros del gabinete de gobierno, sectores a favor de Morales califican la posesión como inconstitucional; sin embargo, Añez, quien por más de diez años fue líder de la oposición al gobierno de Morales, asumió temporalmente el gobierno del país andino. Sus políticas se alinearon con la tendencia política regional de derecha.

La líder, de forma imponente y profundamente simbólica, hizo notar su corriente colonial y neoliberal. Su primer discurso dado como presidenta en el Palacio de Gobierno, se hizo con la biblia en la mano. En él, alardeó del retorno de ideologías con las cuales se dominó y se sometió a la mayoría indígena boliviana. La élite blanca opresora encuentra en Añez a una fiel representante del catolicismo y la castellanización. Ese no fue el único uso simbólico que se hizo de la biblia, según se muestra en la figura 10.

Fuente: Cúneo (2019). Nota: estos dirigentes de las protestas contra el gobierno de Evo Morales entraron al palacio de gobierno para poner la biblia sobre la bandera boliviana.

Figura 10 Líderes ultraderechistas como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari

Esta expresión simbólica e ideológica se suma a otras usadas por esa facción de oposición. En varias ocasiones, durante las manifestaciones, miembros de las fuerzas públicas arrancaron de los uniformes las insignias con Whipalas. Las escupieron, las cortaron y las pisotearon. De acuerdo con Cúneo (2019), ciudadanos descolgaron y quemaron banderas indígenas, en clara expresión de desprecio a este símbolo de la cultura indígena andina, lo que no puede entenderse más que como una expresión de violencia simbólica.

Jeanine Añez, en sus meses como presidenta, persiguió políticamente a los partidarios del expresidente Morales, pero se proyectó como una mandataria culturalmente de centro, que rechaza el racismo, pues sabe que para gobernar necesita a la mayoría indígena. En ese sentido, se destacan las declaraciones que dio al despedir a un ministro de minería, Fernando Vásquez, después las declaraciones racistas de este, en las que decía considerarse demasiado blanco para ser del mas; sin embargo, en sus declaraciones son dominantes las características coloniales, en las que solicita “impedir el retorno de los salvajes, satánicos, los indios deberían volver al Altiplano y al Chaco” (Latinoamérica Piensa, 2020).

Para las votaciones, Añez anunció su candidatura (Agencia EFE, 2020) con una propuesta que parecía contradecir las acciones que llevó a cabo en el gobierno: la patrimonialización de la mujer cholita (Blandón, 2020); sin embargo, el 17 de septiembre, un día después de conocerse que solo contaba con el 7 % de los votos, renunció a su candidatura, para no dividir los votos de una posible coalición de derecha que impidiera la victoria del mas en las urnas, partido que, en cabeza de Luis Arce, se presentaba como el favorito (El Tiempo Noticias, 2020).

Las votaciones se realizaron, después de varios aplazamientos, el 18 de octubre de 2020. En ellas, el candidato del MAS, Luis Arce, fue elegido presidente en primera vuelta, con el 55,11 % de los votos, frente al 28,83 % del partido Comunidad Ciudadana, una coalición que se presentó a las elecciones bajo la representación de Carlos Mesa. En tercer lugar se ubicó el partido Creemos, coalición política que integraban partidos de cristianos, y que obtuvo el 14 % de los votos (Órgano Electoral Plurinacional, 2020). La victoria fue rotunda; incluso si se sumaran todos los votos de los opositores al proyecto del mas, serían insuficientes. En ese sentido es significativa, pues logró más votos que cuando Evo fue candidato, y da cuenta del posible descontento respecto a la figura personal de Evo Morales, pero no a su proyecto político.

Los resultados dan lugar a nuevas tensiones. Después de conocidos los resultados, el Tribunal Departamental de La Paz retiró la orden de captura que existía en contra de Evo Morales, razón que le impedía regresar a Bolivia (Arciniegas, 2020); sin embargo, aunque Arce reconoce que el expresidente tiene derecho a regresar al país, ha afirmado que Morales no hará parte de su gobierno (CNN, 2020). Al respecto, Evo decidió no estar en el acto de posesión, pues consideraba que su presencia le robaría protagonismo a Arce (Miranda, 2020). Tal afirmación da cuenta de que el personalismo sigue presente, a pesar de que no existen intereses manifiestos por su parte en incidir en las decisiones de gobierno. Su actitud de cara a los resultados es de confianza respecto a las decisiones que tome Arce, pues lo considera un militante que vio nacer el partido y que dará continuidad al proceso de cambio.

CONCLUSIONES

Bolivia se enfrentó a un panorama de convulsión política que repercutió, también, en el escenario cultural. Entre múltiples expresiones, esa lucha se ha hecho evidente en una disputa por los símbolos, que juegan un papel fundamental en la construcción y la legitimación de imaginarios hegemónicos o contrahegemónicos.

La coyuntura política evidenció un declive de lo indígena que se manifestó en la quema de sus símbolos, dentro del marco de un proyecto de construcción de nación que rechazaba las narrativas plurinacionales. Tales simbologías lograron posicionarse estratégicamente en el mercado durante el gobierno de Morales, y dieron lugar a una élite indígena que utilizó su capital para movilizar sus iconografías e indumentarias, en una apuesta por reivindicar sus orígenes indígenas otrora motivo de vergüenza.

Los hechos protagonistas durante el gobierno temporal de Añez, permiten especular que si hubiera vencido en las elecciones habría venido un declive cultural indígena, en contravía del renacimiento al que asistió Bolivia como efecto del gobierno de Evo Morales. El retorno de la biblia al Palacio de Gobierno fue un acto simbólico poderoso: un síntoma del posible regreso al pasado colonial.

La situación no es un asunto de menor importancia, dado el escenario mundial, que tiene por lo menos dos características relevantes: la necesidad de una transición urgente a energías que abandonen la extracción y el uso de combustibles fósiles y una pandemia mundial como la de la covid-19.

En ese sentido, es preciso mencionar que Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo (Ströbele-Gregor, 2013); por lo tanto, no es exagerado concluir que del manejo que el presidente electo le dé al recurso, depende el futuro de los indígenas andinos. La extracción del mineral, fundamental para la producción de nuevas formas de transporte basadas en baterías eléctricas, ya está en la mira de Elon Musk, el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo. Él ha manifestado su interés en apropiarse de esa materia prima y ha hecho públicas sus intenciones de hacerlo, incluso a través de un golpe de Estado (Clarín, 2020).

Por esta vía, es significativa la derrota en las urnas de proyectos políticos que presentaban características coloniales, pues se amenazaba con el regreso de una élite blanca y católica para continuar imponiendo su biblia, su lengua, su cultura y su economía, sin reconocer la dignidad indígena. Bajo tal esquema de pensamiento, hegemónico durante cinco siglos, el renacer indígena boliviano que se dio con Evo podía regresar al rol tradicional de la pobreza y la sumisión; sin embargo, los resultados de las últimas elecciones no son garantía de que se dé continuidad a ese renacer indígena. Luis Arce fue el ministro de economía de Evo; por lo tanto, las críticas sobre el extractivismo como principal motor económico del país son preocupaciones que continúan vigentes, y las relaciones de explotación entre indígenas se pueden extender.

Asimismo, la convulsión política demostró que una parte importante de la sociedad boliviana continúa atravesada por el racismo de la colonia, y que, aunque este fue derrotado en los comicios, el rechazo a lo indígena continúa haciendo parte de la estructura social; es decir, el racismo como ideología y práctica no es algo del pasado: por el contrario, es algo aún muy vigente.

Sin lugar a dudas, el racismo y el sexismo son el par simbiótico del capitalismo colonial moderno que se ha sustentado en una estructura sistema-mundo, en donde el centro ha estado ocupado por regiones como Europa y Estados Unidos, mientras que en la periferia han permanecido regiones como África y América Latina. Regiones que históricamente han sido sometidas a procesos de dominación, explotación y exclusión mediante una estructura de violencia material y simbólica (narrativas, imaginarios, normas sociales y otras), que ha situado a la cultura latinoamericana, -boliviana, para este caso-, en un lugar de marginalización que merece ser dejada atrás, y por lo cual hace una invitación a su sociedad a una especie de nivelación cultural, a civilizarse.

Por esa razón, durante el mandato de Evo Morales hubo posturas radicalmente opuestas. Por un lado, grandes sectores de la población boliviana, históricamente oprimidos, se vieron reconocidos en su gobierno y lo catalogan como una especie de liberación política, cultural e, incluso, económica, y, por ende, como la superación del colonialismo. Por otro lado, hubo quienes consideraron que fue un absoluto retroceso, hasta el punto de afirmar que fue volver a la época precolonial, argumentos vacíos que terminaron incluso convertidos en tendencia mediante el uso de aliados como los medios de comunicación, que fueron usados por la élite ante el peligro al que ven expuestos sus proyectos de explotación y expoliación regional.

En ese orden de ideas, es claro que esta discusión está más allá del gobierno de Evo Morales, y tiene que ver con algo mucho más profundo: la superación real del capitalismo colonial moderno. Se trata de una transformación eminente de la administración de la diversidad mediante un discurso multicultural donde Occidente tolera al otro, en una especie de racismo a distancia que descarta al otro, a un discurso y una práctica intercultural, de diversidad inclusiva, donde existe la voluntad de interacción y participación cultural horizontal-equitativa. El debate de fondo está entre un proyecto neocolonial atroz y un proyecto decolonial de liberación.