Introducción

América Latina vive un panorama devastador de violaciones a los derechos humanos, agravado por la persecución y estigmatización contra quienes exigen y defienden su garantía y respeto (CIDH, 2015). A pesar de la tan mencionada consolidación de la democracia electoral como mecanismo de acceso al poder político, después de las traumáticas experiencias autoritarias, hoy se experimentan múltiples conflictos en toda la región por el respeto y garantía de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La acción colectiva de defensa de los derechos humanos se lleva a cabo de manera constante por parte de víctimas, familiares de víctimas, comunidades, organizaciones y grupos afectados, quienes se movilizan por el respeto de los derechos en medio de conflictos asociados a desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, defensa del territorio, del medio ambiente, entre otros. Los movimientos y actores colectivos que confrontan las situaciones de injusticia y violación de los derechos humanos se han apropiado, cada vez con mayor claridad, de los instrumentos y mecanismos de protección que brindan los derechos humanos instituidos.

Dada la crisis generalizada de derechos humanos en muchos países de América Latina, pareciera que la movilización y la acción colectiva es inocua; no obstante, los conflictos por los derechos tienen múltiples dimensiones de análisis y detonan procesos políticos que están confrontando constantemente las estructuras de poder. Precisamente, los principales enfoques de estudio de los conflictos por los derechos humanos se centran en la relación que estos tienen con la socialización de normas (Risse, Ropp y Sikkink, 2013; Keck y Sikkink, 2000), la reproducción de un conocimiento jurídico determinado (Dezalay y Garth, 2006; 2008), el uso contrahegemónico que del derecho pueden hacer los grupos (Santos y Rodríguez Garavito, 2007; Merry y Goodale, 2007) o los efectos que se generan sobre el propio derecho (McCann, 2006).

Los análisis realizados en América Latina en torno a conflictos por los derechos humanos han adoptado las posturas teóricas mencionadas, manteniendo una mirada muy centrada en el Derecho, descuidando dimensiones de los procesos políticos que ayuden a explicar cuándo y de qué manera se presentan oportunidades, recursos colectivos y diversas estrategias de conflicto.

En este artículo se argumenta que la acción colectiva y la movilización en defensa de los derechos humanos se mueve en la tensión inherente de la paradoja de su institucionalización, es decir, a medida que el marco normativo de los derechos humanos es reconocido por los Estados y los gobiernos, estos restringen y constriñen la acción colectiva, pero al mismo tiempo abre espacios de oportunidad formales que legitiman y pueden potenciar, bajo ciertas condiciones, la acción colectiva. En esta tensión la movilización y la acción colectiva por los derechos humanos se caracteriza por una triple especificidad analítica: a) las estructuras de movilización formales a las que tiende su defensa; b) la cambiante relación entre estructuras de oportunidad jurídicas y políticas nacionales e internacionales; c) el tipo de repertorios de acción colectiva que mantienen una constante relación con los recursos jurídicos e institucionales. A partir del análisis de estas tres dimensiones se puede entender la especificidad de la acción colectiva de defensa de los derechos humanos, sus potencialidades y límites.

1. Una tensión inherente: los derechos y la acción colectiva

La relación entre derechos y movimientos sociales se fundamenta en la definición de los derechos como procesos de lucha y negociación permanente entre gobernantes y gobernados, muchas veces mediados por instancias institucionales y muchas otras como promotores en la creación o redefinición de dichas instancias institucionales (Stammers, 2009; Tilly, 2004). Como bien lo reconstruye Charles Tilly (1992, p. 152), la historia muestra que en Europa y Estados Unidos entre los siglos xviii y xix, junto con la creación de los Estados modernos, tomó forma la idea de los derechos bajo la institución del gobierno directo y los principios de ciudadanía. A medida que se consolidaban las fronteras y el control interno, los Estados empezaron a intervenir de manera directa en la vida cotidiana de las personas, principalmente mediante el gobierno y la estructura administrativa en los niveles local, regional y nacional para el arbitraje, la distribución y la producción. Esta forma de intervención centralizada en la vida de las personas generó novedosas expresiones de organización social, resistencias y demandas, motivando la acción colectiva y el reclamo al interior de cada Estado. La respuesta de los Estados a las crecientes demandas y luchas fue el reconocimiento de derechos.

Este proceso histórico posibilitó y fue producto —al mismo tiempo— del surgimiento de los movimientos sociales como formas colectivas de acción e influencia. La organización colectiva de protesta, sostenida en el tiempo y en exigencia de reconocimiento de derechos —que hoy identificamos como movimientos sociales— es un fenómeno político “inventado” al calor del surgimiento de los Estados modernos en los siglos xviii y xix. Precisamente, los movimientos sociales fueron una de las expresiones que manifestaron el nacimiento de ese ámbito de relaciones que se definen como “sociedad civil”. Su característica especial es ser expresión de reclamo y descontento, encontrando oportunidades en el marco de derechos, al mismo tiempo que constituyendo el rumbo de esos nuevos derechos (Tilly y Wood, 2010, pp. 45-86; Tarrow, 2009, pp. 89-108).

Durante la segunda mitad del siglo xx esta relación se transformó con la expansión del régimen internacional de los derechos humanos, el cual, lejos de “acabar” o “eliminar” al Estado, ha redefinido las luchas de los movimientos sociales por el reconocimiento como luchas globales, cuyos objetivos varían en cada contexto. Más allá de los derechos de ciudadanía clásicos, los derechos humanos establecen nuevas fronteras donde el individuo es portador universal de derechos y ubican a la dignidad humana como elemento común (Hunt, 2009).

Al igual que los derechos de ciudadanía, este proceso de reconocimiento internacional de los derechos humanos vino acompañado de luchas y negociaciones entre movimientos y organizaciones sociales. Para citar un ejemplo, en la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945 participaron alrededor de 1200 organizaciones no gubernamentales, tales como la Liga Internacional de los Derechos Humanos o la Internacional Antiesclavista, las cuales participaron por medio del cabildeo en la definición de la Carta de Naciones Unidas y su aprobación. Meses después, en el escenario de posguerra, en junio de 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se considera oficialmente el antecedente fundador de este impulso de institucionalización.1 Posteriormente, el régimen internacional de los derechos humanos tuvo una reorientación y fortalecimiento vinculante con la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969, la entrada en vigor de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976.

En este proceso los sistemas regionales de derechos humanos se constituyeron en los espacios directos de contención para la defensa de los derechos humanos. Para el continente americano se creó el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sujetas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, suscrito el 22 de noviembre de 1968 y en vigencia desde junio de 1979.

En América Latina los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos estuvieron vinculados con la defensa de las libertades civiles y políticas en medio de los gobiernos autoritarios. Pese a la persecución y la resistencia, los movimientos y las organizaciones pudieron consolidar estrategias que fueron fundamentales en los años ochenta en las transiciones a la democracia, además que han sido promotores de ideas novedosas de justicia transicional que han fortalecido al propio régimen internacional de los derechos humanos (Sikkink, 2015; 1996).

A pesar de esta apertura, lo constitutivo de los derechos humanos es la paradoja (Douzinas, 2008): reivindicaciones y luchas que al ser reconocidas y oficialmente declaradas se vuelven arma de regulación de relaciones sociales y políticas que pueden servir, incluso, para promover invasiones armadas a países periféricos. Las normas y medios institucionales constriñen y abren oportunidades a la acción colectiva: el constreñimiento está relacionado con las formas “correctas” y normativizadas para defender los derechos humanos, además del uso estratégico que los gobiernos dan a los mismos (Landy, 2013; Stammers, 2009); las oportunidades están relacionadas con los instrumentos y recursos institucionales que existen para ser utilizados y apropiados para fortalecer causas colectivas (Simmons, 2009). Esta tensión inherente a los derechos en general, y a los derechos humanos en particular, marca por completo las posibilidades y los límites de la acción colectiva.

La defensa o promoción de los derechos puede ir encaminada en una doble vía: por una parte, en la exigencia de derechos que aún no son reconocidos ni en los ordenes estatales ni en el orden internacional, por ejemplo, las luchas adelantadas en los últimos veinte años por minorías sexuales; por otro lado, luchas y acciones que buscan el respeto de derechos ya reconocidos en órdenes constitucionales, por lo general, estas son las acciones que más se observan. En ambos casos la acción colectiva está relacionada con el Estado, el Derecho y las instituciones.2

2. Un análisis desde los procesos políticos: la especificidad de la defensa de los derechos humanos

En 1965 Mancur Olson publicó su influyente estudio sobre la acción colectiva, que problematiza el supuesto de generación de intereses y agregado de acciones individuales, y definían las acciones grupales como algo “dado” por las condiciones sociales, es decir, a pesar de cumplirse muchas de las condiciones de exclusión planteadas por el marxismo, las personas no necesariamente actúan colectivamente. A partir de esta postura, el individualismo metodológico analizó la acción colectiva como agregados de individuos “autointeresados” que enfrentan constantemente dilemas de selección y elección —bajo lógicas de costo-beneficio— para constituir acciones conjuntas (McCarthy y Zald, 1978).

En esta misma década, pero desde orillas muy opuestas, aparecieron las dos principales corrientes de estudio de los movimientos sociales: la corriente de la movilización de recursos, que derivó en el marco teórico de los procesos políticos, y la corriente de los nuevos movimientos sociales. Si bien ambas corrientes retoman una crítica a las posturas marxistas clásicas, también realizan una severa crítica al estrecho individualismo y racionalismo que implica la postura de Olson y el estudio de la acción colectiva.

Por una parte, las teorías de los nuevos movimientos sociales emergieron en Europa. Autores como Alain Touraine, Alberto Melucci, Claus Offe, Manuel Castells —no necesariamente confluyendo en una misma propuesta teórica—, tienen como punto común ubicar el principio de identidad como orientador del análisis. Inspirados en los movimientos que tomaron una gran centralidad en la segunda mitad del siglo xx —como el movimiento ecologista, feminista, de diversidad sexual—, definen a los nuevos movimientos sociales como una forma de acción colectiva que responde a un “cambio de época”, en el que el esquema marxista —centrado en el movimiento obrero— no da herramientas explicativas ante el reconocimiento de la “sociedad post-industrial [sic]” (Touraine, 2006). Sus matrices de análisis están orientadas a la producción cognitiva y simbólica y los efectos culturales de los nuevos movimientos, apartándose del estudio de la movilización social entendida en términos de reclamación política institucional (Castells, 2000).

Por otra parte, la escuela de la movilización de recursos está integrada por un conjunto de académicos norteamericanos cuyos principales referentes son Charles Tilly, Sidney Tarrow y Doug McAdam. En un inicio, el centro de sus intereses fue entender la privación o disponibilidad de los recursos que explicaban el origen de los movimientos sociales (Jenkins, 1994). Con el paso del tiempo y de las críticas estos autores desarrollaron una teoría de los movimientos sociales como proceso político. Definieron a los movimientos sociales como un juego estratégico de relaciones de poder —siempre orientadas a la política— que se diferencian del comportamiento individual. La acción colectiva y la movilización social son estudiadas, a partir de dicho enfoque, en relación con el contexto político que incentiva o desincentiva la acción —estructuras de oportunidad—, los repertorios de acción —estrategias de movilización— y las formas de conexión y coordinación de los actores —estructuras de movilización— (Tarrow, 2009; McAdam, Tarrow y Tilly, 2005).

Un elemento común de ambas corrientes es que entienden a los movimientos sociales como una expresión social de la acción colectiva, orientada al conflicto y que se diferencia de las protestas, las organizaciones, los partidos y los grupos de interés. La discrepancia fundamental en ambas corrientes es el énfasis de análisis que realizan. Mientras el estudio de los procesos políticos parte de la racionalidad y organización de la acción colectiva y de los movimientos sociales dentro de un marco estratégico de acción política, el estudio de los nuevos movimientos parte de una acción no necesariamente dirigida al campo político o económico, sino que considera a los modelos culturales y la identidad como los principales elementos en juego del conflicto social. Son múltiples los estados del arte o discusiones teóricas que contrastan o complementan los enfoques de la movilización de recursos-procesos políticos y los nuevos movimientos sociales, sin embargo, aquí interesa ver cómo la tensión inherente de los derechos humanos brinda espacios de acción colectiva específicos orientados al cambio y al conflicto social.

Como recuerda Tarrow (2009), los movimientos sociales son solo una de las diversas formas en que se manifiesta la acción colectiva y la contienda política, de allí que el marco teórico de los procesos políticos busca herramientas para estudiar diferentes manifestaciones de la acción y el conflicto. Por esta razón, y dado que los derechos humanos son una herramienta a la que las personas y colectivos acuden estratégicamente con el fin de limitar los abusos del poder estatal, a continuación se retoman las dimensiones de oportunidades, estructuras de movilización y estrategias de movilización para identificar la especificidad analítica de la defensa de los derechos humanos.

2.1 Las estructuras de movilización: preponderancia de las redes

Una de las tendencias más importantes en el estudio de los movimientos sociales a finales del siglo xx fue la creciente importancia adquirida por la dimensión transnacional. Protestas mundiales como las realizadas contra el sistema financiero y la Organización Mundial del Comercio en Seattle (Della Porta y Tarrow, 2004), el creciente interés que las reivindicaciones locales tomaron para actores internacionales —como el emblemático caso del levantamiento zapatista en México— (Bob, 2005) o la creciente movilización por la justicia ambiental —no solo contra gobiernos sino también empresas transnacionales— orientaron nuevas preguntas sobre la forma en que se difunden demandas y acciones colectivas de protesta en el ámbito internacional. Particularmente la defensa de los derechos humanos tiene un carácter transnacional inherente, dada la institucionalización del régimen internacional de los derechos humanos.

Precisamente, la primera dimensión especial de la movilización y acción colectiva por los derechos humanos son las estructuras de movilización, es decir, la forma en que los actores se organizan y se conectan unos con otros con la finalidad de llevar a cabo sus objetivos. Dentro de estas estructuras son totalmente preponderantes las redes transnacionales de defensa (Keck y Sikkink, 2000). El principal elemento para tener en cuenta es que la idea de un movimiento por los derechos humanos es limitada, si se pretende entender las diferentes formas de acción colectiva que intervienen en las demandas por los derechos humanos.

La literatura ha destacado dos tipos de énfasis en la movilización por los derechos humanos en lo que se ha denominado como la movilización social “desde arriba” y “desde abajo”. La presión desde arriba generalmente se refiere a la presión que ejercen actores que socializan la bandera de derechos humanos en todo el mundo, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam, entre otros, incluidos miembros de comités internacionales de derechos humanos y gobiernos poderosos que se suman a la defensa de determinadas causas. En el caso de la presión desde abajo, se hace referencia a la acción de demanda que llevan a cabo actores locales como los movimientos indígenas, comunidades campesinas que defienden sus derechos, organizaciones de base, entre otras, y las adaptaciones estratégicas que estos realizan del derecho internacional de los derechos humanos (López, 2013).

En la mayoría de los casos en los que se observan movilizaciones y acciones de demanda por los derechos humanos se ven involucrados tanto los actores internacionales y organizaciones influyentes en el ámbito mundial, como organizaciones locales y un conjunto de activistas y grupos locales. El problema es entonces de escala y el tipo de actores que pueden participar en la defensa de los derechos humanos y cómo estos se conectan.

La escala hace referencia a la distinción entre organizaciones internacionales y nacionales-locales; el tipo de actor distingue analíticamente entre actores e instancias oficiales y actores y organizaciones civiles. La forma como se vinculan unos con otros transforma el tipo de estructuras de movilización, así como el tipo mismo de conflicto. La principal característica de los actores e instancias oficiales —organizaciones públicas internacionales, nacionales y locales— es que son organizaciones creadas por los Estados, de manera especializada, para la garantía, resguardo o sanción de las violaciones de derechos humanos; son un conjunto de actores que incorporan el discurso de los derechos humanos desde la perspectiva gubernamental, cumpliendo funciones delimitadas y contando con recursos especiales —económicos y políticos—. Por otro lado, los actores y organizaciones civiles —organizaciones y grupos no gubernamentales internacionales, nacionales y locales— son grupos, colectivos u organizaciones que generan un proceso de acción colectiva formal o informal en la defensa de los derechos humanos, apelando a los recursos especializados, como la defensa jurídica, la producción de información o la presión mediática y social.

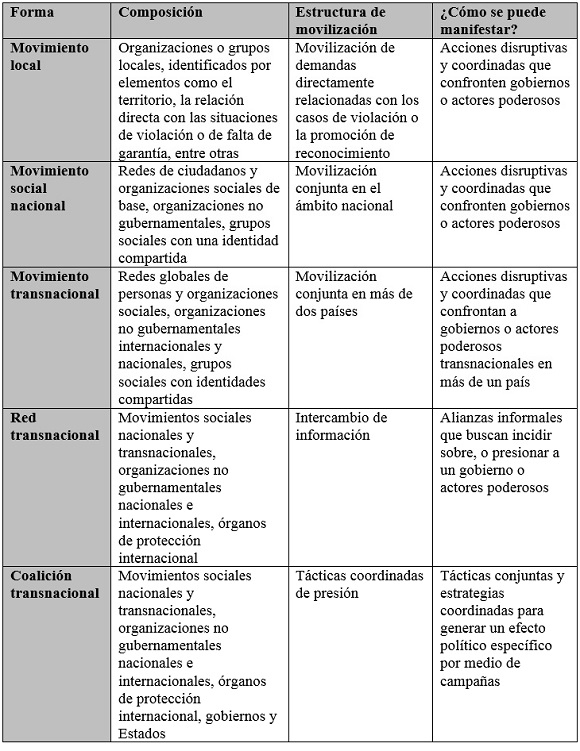

La defensa de los derechos humanos no siempre toma la forma de un movimiento social. Dada la diversidad de actores involucrados hay diferentes escalas y formas de acción colectiva. A partir de las diferentes escalas de acción colectiva la defensa de los derechos humanos puede adquirir, por lo general, la forma de red transnacional, coalición transnacional, movimiento transnacional, movimiento nacional o movilización local (Sikkink, 2003). Cada una de estas formas puede alternar en tipos de estrategias, pero básicamente se distinguen por quiénes las componen y cómo se conectan y coordinan los actores para llevar a cabo sus demandas, estas últimas son, precisamente, las estructuras de movilización (véase Cuadro 1).

Cuadro 1 Principales modalidades de acción colectiva de demanda por los derechos humanos.

Fuente: elaboración propia

Los movimientos transnacionales son los más difíciles de encontrar ya que requieren de la participación de actores en por lo menos dos países, coordinando demandas, estrategias y llevando a cabo acciones disruptivas. Por el contrario, las redes transnacionales, por su carácter informal, son las más comunes de encontrar en la promoción de agendas como los derechos humanos, el cambio climático, la migración, entre otros. Cuando las redes transnacionales se articulan de manera coordinada y toman más fuerza, por lo general toman la forma de coalición transnacional.

En este punto resalta una de las tensiones propias de la institucionalización de la defensa de los derechos humanos. El eje que unifica a las redes de presión son las campañas compartidas, las cuales tienen tiempos y recorridos limitados. La agenda de los derechos civiles y políticos prevalece sobre las agendas de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que generalmente existen restricciones institucionales y políticas, es decir, actores poderosos y con influencia internacional dan su apoyo a las causas que defienden el primer tipo de derechos, más vinculados a la idea de la democracia. Dado que la presión política transnacional se constituye fundamentalmente en alianzas basadas en principios, los actores colectivos encuentran menos espacios para socializar y generar mecanismos de presión con actores poderosos sobre derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera, los recursos disponibles para movilizar sus demandas llevan a los actores colectivos a priorizar agendas, tendiendo a prevalecer aquellas que generan mayor conexión y empatía, y que garanticen algún resultado positivo, aunque esto limite una agenda de demandas más amplias (López e Hincapié, 2015a; Hertel, 2003).

2.2 Las estructuras de oportunidad: combinaciones y accesos

Los derechos humanos reconocidos jurídicamente en los ámbitos nacional e internacional brindan estructuras de oportunidad especiales a las cuales apelan estratégicamente los actores. Cuando los actores colectivos y los movimientos sociales responden a estas estructuras de oportunidad, por ejemplo, mediante las demandas judiciales ante órganos de garantía, traducen conflictos sociales a lenguaje jurídico y buscan sus objetivos colectivos a partir del reconocimiento institucional.

En el caso de la movilización de defensa de los derechos humanos las estructuras de oportunidad presentan una mayor complejidad, ya que existen oportunidades jurídicas y políticas nacionales e internacionales con diferentes tipos de combinación y acceso. Las oportunidades políticas son definidas como las relaciones que generan mayores incentivos y posibilidades de éxito para la movilización social, las “dimensiones consecuentes —aunque no necesariamente formales o permanentes— del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar sus expectativas de éxito o de fracaso (…) (más vinculada) con la movilización de recursos externos al grupo” (Tarrow, 2009, p. 116). Siguiendo esta misma línea de definición, las oportunidades jurídicas hacen referencia a las dimensiones del entorno institucional y jurídico para la protección y reconocimiento de derechos, que dependen, igualmente, de la orientación de las cortes o la cultura judicial, entre otros (Tsutsui, Whitlinger y Lim, 2012; Edelman, Leachman y McAdam, 2010).

Las oportunidades políticas nacionales se refieren a las relaciones de apertura o cierre del sistema político —acceso a nuevos espacios institucionales de demanda—; b) estabilidad o inestabilidad de los alineamientos de las élites; c) presencia o ausencia de alianzas de élite; d) capacidad y propensión del Estado a la represión (McAdam, 1998). Las oportunidades políticas internacionales se refieren a este mismo tipo de relaciones pero entre actores políticos relevantes en la política mundial, como Estados poderosos, organismos interestatales, incluso, actores no gubernamentales que puedan albergar causas o campañas concretas, e incentiven la presión sobre los objetivos de la movilización (Tarrow, 2005).

Las oportunidades jurídicas nacionales se refieren a las posibilidades de interpelación y acción de instancias nacionales como cortes constitucionales y organismos u órganos de protección de derechos —como pueden ser los ombudsman—, que pueden recibir y tramitar demandas favorables bajo marcos jurídicos y legales. Las oportunidades jurídicas internacionales se refieren a estas mismas posibilidades de interpelación frente a instancias internacionales de garantía como los órganos especiales de protección del Sistema Internacional de Derechos Humanos o en el caso de América Latina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este punto es importante señalar que la integración entre oportunidades políticas y jurídicas proviene de la reelaboración que realiza Sikkink de la teoría de Tarrow, advirtiendo que, “los teóricos de los movimientos sociales rara vez tienen en cuenta los factores legales cuando piensan en las estructuras de oportunidades. No obstante, el concepto se puede modificar para que nos permita centrarnos en las dimensiones consistentes del ambiente político y legal de los niveles nacional e internacional que establecen incentivos y restricciones a los activistas afectando sus expectativas de éxito o fracaso” (Sikkink, 2011, p. 286). Justamente como lo ha demostrado Tarrow, la relación entre la acción colectiva y las oportunidades no es lineal, esta depende de la interpretación que los actores colectivos realicen del entorno y cómo el mismo conflicto va modificando las oportunidades. En tal sentido, la propia interacción entre oportunidades políticas y legales es compleja, condiciones adversas para la defensa legal pueden flanquearse cuando las oportunidades políticas se abren, o en el otro sentido, oportunidades políticas muy restringidas pueden experimentar una apertura dadas oportunidades jurídicas adecuadas para avanzar en demandas que obliguen al reconocimiento de derechos.

Para los activistas de derechos humanos, el hecho de que un país haya o no ratificado los principales tratados de derechos humanos, y que tenga o no un sistema monista que incorpora directamente esos tratados en las leyes nacionales, indica la apertura del sistema legal nacional a los activistas que presentan argumentos basados en el derecho internacional humanitario (…). Por ejemplo, las leyes de amnistía clausuran la oportunidad para establecer la responsabilidad legal por los abusos de los derechos humanos en el pasado. Los países democráticos con leyes de amnistía pueden, entonces, seguir siendo estructuras de oportunidades legales “cerradas”, cuando se trata de temas de responsabilidad legal (Sikkink, 2011, pp. 289-290).

Las oportunidades dependen en todo momento del tipo de acceso, es decir, cuán abiertas o cerradas son las instancias institucionales a las demandas de la acción colectiva. El acceso es fundamental porque permite operacionalizar la noción de oportunidades de acuerdo a los mecanismos o procedimientos formales e informales para la inclusión y la participación de actores colectivos en diferentes espacios (Sikkink, 2011, p. 289). Particularmente en América Latina, la posibilidad de entablar demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se constituye en una estructura de oportunidad internacional con un acceso relativamente abierto si se compara con sistemas como el europeo, donde las organizaciones y movimientos no tienen tanto espacio de participación (Haddad, 2012). Las organizaciones y movimientos tienen en el acceso al Sistema Interamericano un espacio de oportunidad internacional abierto por medio de la presentación de demandas o la participación de sesiones especiales siguiendo diferentes tipos de estrategias.

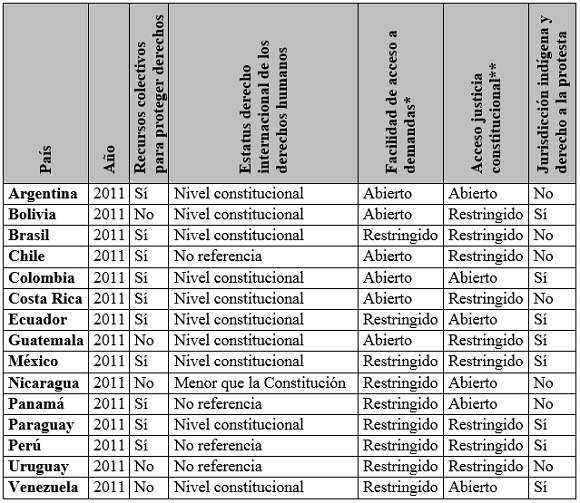

Un caso específico de esta idea de acceso, como forma de determinar las estructuras de oportunidad jurídicas nacionales, se puede apreciar en el Cuadro 2. Si bien existe reconocimiento de derechos y mecanismos de protección nacionales en todos los países de América Latina, el tipo de acceso difiere sustancialmente. El tipo de acceso, finalmente, puede determinar la capacidad real que tengan los movimientos, organizaciones y actores colectivos para activar los recursos jurídicos para la movilización.

Cuadro 2 Facilidades de acceso y estructuras de oportunidad jurídicas nacionales en países de América Latina.

Fuente: elaboración propia *Se requiere o no representación legal para interponer un recurso encaminado a proteger derechos. **Abierta cuando cualquier persona puede demandar una ley por inconstitucionalidad. Cerrada cuando solo alguna institución está calificada.

En relación al acceso a las demandas de protección de derechos y a las demandas de constitucionalidad hay resultados muy disímiles. El acceso a las demandas de protección individual puede verse limitado cuando existen condicionamientos para su ejercicio, como puede ser la obligatoria delegación de la demanda a un representante legal. En países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Chile cualquier ciudadano, sin necesidad de un experto legal, puede entablar amparos de protección de sus derechos, lo cual genera un mayor acceso a este mecanismo; al contrario, en países como Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela entablar un amparo de protección de derechos requiere de una intermediación profesional que, de por sí, eleva los costos de la acción —esto no quiere decir que sea imposible, solo muestra un acceso más amplio en el primer caso—.

El caso de las acciones de constitucionalidad es todavía más diciente. De acuerdo con la literatura especializada, las acciones de constitucionalidad se han convertido en un mecanismo de control al que acuden los ciudadanos, organizaciones y movimientos para generar límites a las acciones gubernamentales basados en los derechos. Aquí el acceso es restringido en la mayoría de los países de la región, pues generalmente solo instancias especiales como los ombudsman o ejecutivos locales pueden entablar dichas acciones de inconstitucionalidad. Esto tiene un efecto claro en el acceso a mecanismos institucionales que limita las oportunidades jurídicas ya que no existe un alineamiento necesario entre las demandas que puedan llevar a cabo actores sociales, movimientos o ciudadanos y los representantes de los órganos que tienen la facultad de establecer las acciones de constitucionalidad.

Como se observa, la institucionalización de los derechos humanos no es homogénea, precisamente resalta un elemento fundamental de la paradoja de su institucionalización para la acción colectiva: la forma de apropiación estatal de los derechos humanos y el tipo de acceso real determinan las oportunidades que los actores colectivos pueden tener, o percibir, para llevar adelante sus reclamos.

2.3 Estrategias de demanda y repertorios de acción

La tercera dimensión especial de la defensa de los derechos humanos está relacionada con las estrategias de demanda, es decir, el tipo de repertorios que diferencian la acción colectiva de defensa de los derechos humanos de otro tipo de acción. Las estrategias de demanda están vinculadas al tipo de acciones que decidan llevar a cabo los actores colectivos y cómo afrontan el desafío de hacer sus reclamos visibles y eficaces. La teoría de los procesos políticos ha definido al tipo de prácticas que los movimientos y actores colectivos llevan a cabo de manera regular como “repertorios”: el repertorio del movimiento social es el uso combinado y sostenido de acciones políticas como la “creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda” (Tilly y Wood, 2010, p. 22).

Cuando los actores colectivos quieren hacer sentir sus reclamos pueden tomar diferentes vías, una de ellas —y un repertorio clásico de los movimientos sociales— es la protesta callejera en masa bajo eslóganes de unidad y confrontación. Este tipo de repertorios se encuentran también en los movimientos sociales por los derechos humanos, especialmente aquellos más vinculados a los procesos de transición democrática, por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes apelaron a las procesiones solemnes y a las manifestaciones públicas y simbólicas.

Con el paso del tiempo y la especialización en la defensa de los derechos humanos se ha sumado otro conjunto de estrategias y tácticas de los actores colectivos para lograr sus objetivos (The New Tactics in Human Rights Project and Center for Victims of Torture, 2004). Este tipo de estrategias de demanda se denominan “repertorio de la defensa de los derechos humanos”. Este es entonces el tipo de acción política que se concentra principalmente —por medio de diferentes tácticas— en las demandas jurídicas basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, la reivindicación política de la dignidad humana, la agitación de la opinión pública, el cabildeo nacional e internacional, la producción de información especializada para socializar denuncias con los marcos normativos de los derechos humanos y el acompañamiento a grupos sociales y víctimas.

Dentro de estas estrategias de demanda y repertorios específicos, es importante identificar que las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un rol determinante como profesionales intermediarias de la movilización. En un reciente estudio, James Franklin (2014) hace un análisis comparado de la movilización contenciosa en defensa de los derechos humanos en los casos de Guatemala, Argentina, Brasil, Nicaragua, Chile, México y Venezuela durante los años ochenta. Contrastando información de prensa en estos países, demuestra que no siempre las demandas y protestas por los derechos humanos están vinculadas a ONG, por el contrario, es necesario entender a los actores informales que llevan a cabo marchas, mítines, protestas simbólicas, entre otras. A pesar de esta crítica, una de las principales conclusiones del estudio es que tan solo en los casos de Guatemala y Argentina las demandas por los derechos humanos tuvieron una orientación sobre las condiciones estructurales que generaban las violaciones y se promovieron soluciones generales de alto impacto, como mecanismos de justicia nacional y comisiones de investigación efectivas sobre los abusos. En cambio, en los otros países las demandas por los derechos humanos estaban más orientadas a casos y reclamos específicos —por ejemplo, la defensa de un preso político— con efectos menos importantes dentro de la estructura estatal y el proceso político a largo plazo, caracterizados principalmente por estratégicas concesiones gubernamentales. La diferencia se encontraba en que en Argentina y Guatemala las ONG desempeñaron un rol central, vinculadas a las protestas que se presentaban en todo el país, ayudando desde su posición a intermediar y conectar demandas nacionales.

La paradoja de la institucionalización se marca con suma claridad en este punto. Dada la creciente formalización de los mecanismos y espacios para la defensa de los derechos humanos, la acción colectiva adopta también lógicas de organización formales como son las ONG expertas, buscando aprovechar las oportunidades que brindan los derechos humanos instituidos. Las ONG cumplen un rol formal y preponderante en la defensa de los derechos humanos como profesionales intermediaras de diversas causas que se tramitan por los canales institucionales y su especificidad es la de ser actores especializados en el conocimiento y la práctica jurídico-política necesaria para que dicha acción colectiva pueda tener eficacia (López e Hincapié, 2015b).

Conclusiones

El presente artículo partió de la paradoja de la institucionalización de los derechos humanos para proponer un camino analítico en el estudio de la movilización y la acción colectiva en defensa de los derechos humanos. Se señaló que un rasgo inherente de los derechos humanos es su ambigüedad al momento de abrir espacios de reconocimiento y oportunidad para las reivindicaciones colectivas, y al mismo tiempo restringir y normalizar muchas de las reivindicaciones bajo lógicas institucionales y estatales. A partir de este reconocimiento, se definieron tres niveles de especificidad de la acción colectiva de defensa de los derechos humanos a partir de la teoría de los procesos políticos: las estructuras de movilización que tienden a la acción en redes con agendas delimitadas; la cambiante relación de oportunidades políticas y jurídicas que establecen normas restrictivas o abiertas para la acción; las estrategias y repertorios de demanda que tienden a la formalización de la acción colectiva. Con esta triple definición se puede diferenciar la acción colectiva de defensa de los derechos humanos de otros tipos de acciones y movilizaciones, advirtiendo las potencialidades y los límites concretos que tiene la defensa de los derechos humanos.

Esta propuesta busca analizar de qué manera se presentan los conflictos por los derechos que hoy están en el corazón de los procesos políticos de América Latina. Precisamente, allí la interacción entre las tres dimensiones propuestas es completamente diferenciada. Las oportunidades políticas y jurídicas nacionales determinan espacios de acción que pueden potenciar la movilización por los derechos humanos, cuando los actores colectivos tienen acceso a recursos institucionales sus reclamos no solo se pueden legitimar sino que pueden tener mayores expectativas de éxito. Lamentablemente, en la gran mayoría de los países las normas internas presentan restricciones para la demanda individual o colectiva en defensa de los derechos humanos. Los mecanismos existentes de protección de derechos son resistidos y cuando son activados la persecución y estigmatización de quienes defienden los derechos humanos se hace presente. A pesar de lo anterior, los persistentes conflictos por los derechos humanos que se viven en toda la región evidencian una estrategia cada vez más intensa por parte de actores colectivos para buscar el respeto o la garantía de los derechos a partir de los marcos institucionalmente reconocidos.