INTRODUCCIÓN

La violencia de género es una realidad que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país, sin embargo, aunque compromete la convivencia ciudadana, la salud y la esfera judicial, no se ha asumido sino hasta hace poco, como un problema de salud pública, derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define violencia como “… El uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Así mismo define violencia de género como “Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.

Frente a las causas de la violencia de género, se conoce el abordaje clásico de factores de riesgo centrado en el agresor o en la víctima, modelo con el cual se vigila en la mayoría de los países del mundo el evento de violencia de género; o la mirada desde la epidemiología social que propone modelos más complejos como el de Heise que supone un marco ecológico integrado, que incluye el ámbito individual, familiar, comunitario y sociocultural 1. La violencia es estructural e institucional, es una práctica cultural aprendida y consciente, orientada hacia la dominación y basada en la relación desigual entre hombres y mujeres, por tanto, dentro del ámbito machismo implica el ejercicio de patriarcado a ultranza, teniendo como base el sometimiento 2 como patrón sociocultural; además, hay factores individuales como el consumo excesivo de alcohol o psicoactivos, adicción al juego, haber sido víctima de violencia por parte de sus padres o tener hijos menores de 10 años; los factores comunitarios referidos en especial a escasos ingresos, residencia en zonas subnormales, bajo nivel educativo; factores familiares como escasa red de apoyo, relaciones en unión libre, mujer cabeza de familia, población campesina o indígena; también hay factores protectores como el empoderamiento de la mujer, autonomía económica, generación de redes sociales de apoyo y formación en derechos humanos, sexuales y reproductivos 3.

Es un fenómeno mundial y multicultural, según datos de OMS en su informe “Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica”, realizado en 2005 en 10 países 4, encontró en las mujeres de 15 a 49 años de ingreso medio o bajo, una prevalencia de violencia durante su vida que osciló entre el 15% en Japón y el 71% en Etiopía, violencia física o sexual por parte de su pareja; entre un 0,3% y un 11,5% referían violencia sexual por alguien que no era su pareja después de cumplidos 15 años; la primera experiencia sexual fue forzada en 17% de las mujeres en la Tanzania, 24% en el Perú rural y 30% en zonas rurales de Bangladesh.

En el estudio de 2013 de OMS, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas 6, basado en los datos de más de 80 países, el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros. “A nivel mundial, cerca de un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja. En algunas regiones la cifra es mucho mayor. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra mujeres y niñas. El abuso sexual infantil afecta a niños y niñas. En los estudios internacionales realizados, aproximadamente el 20% de las mujeres y el 5%-10% de los hombres refieren haber sido víctimas de violencia sexual en la infancia. La violencia entre los jóvenes, que incluye también la violencia de pareja, es otro gran problema” 4,7.

En Colombia en 2015 se notificaron al sistema de vigilancia SIVIGILA 8 un total de 73.914 casos de violencia de género, el 78,2% afectó a mujeres, 23,3% a niños y niñas, 27,6% fueron adolescentes; el 50% correspondió a violencia física, 23,95% a violencia sexual, 19,5% a negligencia y abandono y 6,6% a violencia psicológica; se registraron 145 muertes.

En evidente que el tema de violencia de género es transversal a la cultura y a los imaginarios sociales y se corre el riesgo de estigmatizar el análisis desde el lenguaje propio de la cultura donde se crea la información, es decir, en este caso, de un pensamiento masculino del poder, donde la violencia de género es validada por el deber ser de las cosas 5, en razón a no tratarse de una revisión conceptual del tema, se enfoca en la evidencia cuantitativa, sin perder de vista las estructuras del poder hegemónico.

Como se evidencia, la violencia de género es un fenómeno social que requiere mayor conocimiento y que probablemente tiene particularidades según las regiones y los municipios, de allí se deriva la necesidad del presente estudio, de describir la violencia de género en el departamento del Meta, conocer sus factores de riesgo y protectores y buscar acercarnos a los determinantes del fenómeno, saber si se están cumpliendo los lineamientos de la ruta de atención a víctimas de violencia, a fin de aportar elementos para el diseño de intervenciones en prevención y manejo de la violencia de género.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio observacional, descriptivo retrospectivo, con abordaje cuantitativo. Los casos se tomaron de los reportados como violencia de género, que cumplían los criterios de inclusión según el protocolo del Instituto Nacional de Salud (INS), mediante el sistema de vigilancia epidemiológica nacional (SIVIGILA), durante el 2015 para el Meta.

La información se recolectó al revisar las fichas de notificación por violencia de género (VG), en el Meta, se analizaron variables socio demográficas; modalidad de la violencia; datos de víctima, datos del agresor, datos del hecho y datos de la atención en salud y el cumplimiento de la ruta de atención a víctimas de violencia.

Criterios de inclusión: caso notificado y confirmado mediante el SIVIGILA, correspondientes al Meta en 2015. Criterios de exclusión: Casos no confirmados o excluidos por falta de datos o que no cumplían criterios para VG.

La información se tabuló en una base de datos de Excel; el análisis se hizo mediante el programa STATA, se realizó análisis univariado para conocer la magnitud y relación entre las variables, se usó la prueba de Chi cuadrado para establecer la significancia de la información.

El presente estudio fue realizado en cumplimiento de los principios éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y dentro de lo contenido en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la Protección Social Colombia.

RESULTADOS

Características sociodemográficas: Se incluyeron en el estudio 1569 casos, se excluyeron por no cumplir criterios 16 casos, la edad promedio fue de 20,74 años, mediana de 18 años, rango de 1 a 85 años, el grupo de edad de 20 a 35 años (adulto joven) fue el de mayor frecuencia con el 30,3%, luego el grupo de 11 a 19 años con 20,25% (adolescentes) y el grupo de 0-5 años con 14,09%, agresiones en población infantil.

La frecuencia en género fue mayor en mujeres con 81,77%, hombres 18,23% p=0.0001. En su mayoría viven en centro poblado 77,5%, en zona rural 15,81% y en cabecera municipal 6,69%.

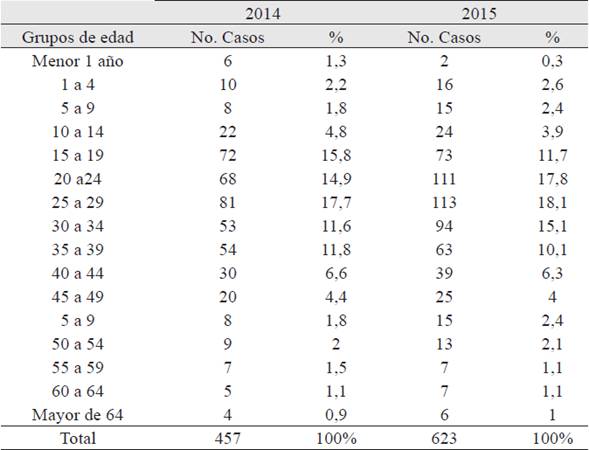

Distribución por grupo de edad de los casos de violencia contra la mujer

En la tabla 1 se presenta la distribución por grupos de edad de los casos de violencia de género, donde es evidente que la mayoría de los casos se agrupan en las edades de 15 a 39 años, lo cual se interpreta, como la población femenina con mayor riesgo de ser agredida. Este rango de edad coincide con la edad reproductiva de la mujer.

Tabla 1 Distribución por grupos de edad, de los casos de violencia contra la mujer en el Meta, 2014-2015.

Fuente: SIVIGILA 2016.

La afiliación a la seguridad social en su mayoría personas sin capacidad de pago, en régimen subsidiado 59,44% y en contributivo 24,81%, no asegurados el 12,37%. Las aseguradoras en salud EPS a las cuales están afiliadas las víctimas son Capital Salud 33,45%, Saludcoop (hoy Cafesalud) 18,11%, Caprecom 10,11%, Cajacopi 8% y Comparta 7,93%. Se evidencia una preponderancia en el régimen subsidiado, población pobre sin capacidad de pago (según base de datos SISBEN).

La ocurrencia correspondió en el 2015 a un promedio de 130 casos por mes, 30 casos por semana y 4,29 casos por día. La mayor concentración de casos se encontró los fines de semana (viernes, sábado y domingo) y en especial aquellos fines de semana que correspondieron a lunes festivo, lo que corresponde a las semanas epidemiológicas 45, 43, 44,40, 42, 39, 38, 35, 31 de 2015, semanas en las cuales se presentaron entre 39 y 49 casos notificados.

Respecto a los grupos poblacionales especiales se evidencia la mayor cantidad de víctimas en mujeres gestantes 22,71%, en víctimas de la violencia armada 12,13%, en desplazados 1,03%, población infantil a cargo del ICBF 0,58% y discapacitados 0,52%, en general son las poblaciones más vulnerables.

De los 1569 casos notificados, se hospitalizaron 247 casos (16,15%), se registraron 8 defunciones, corresponde a 5,2 muertes por cada 1.000 víctimas de violencia de género.

Los municipios con mayor número de casos notificados fueron Acacías 30,34%, Villavicencio 29,06%, Castilla la Nueva 5,8%, Granada con 4,97%, Vistahermosa 3,57%, Restrepo 2,49%, San Carlos de Guaroa 2,04%, Puerto Gaitán 1,98%, San Martín 1,85% y Puerto López con 1,78%.

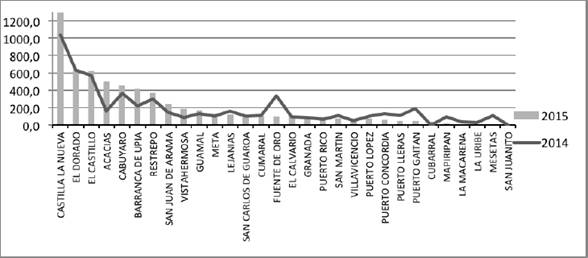

Al analizar la incidencia por cada municipio se observa la mayor incidencia en el municipio de Castilla la Nueva, luego Acacías, El Dorado, Cabuyaro, Barranca de Upia, El Castillo, Restrepo, San Carlos de Guaroa, Vistahermosa, San Juan de Arama y Guamal que tienen mayor incidencia que el global departamental. La incidencia del Meta es de 157,5 casos por 100.000 habitantes. La incidencia en Colombia para el mismo periodo fue de 153,25 casos por 100.000 hab.

Los municipios que aumentaron la incidencia de violencia frente al año anterior, son Castilla la Nueva, Acacias, Cabuyaro, Vistahermosa, San Juan de Arama y Guamal; mientras que la incidencia disminuyó en municipios como Puerto Gaitán, Lejanías, San Juanito, Fuente de Oro, El Calvario y Puerto Concordia.

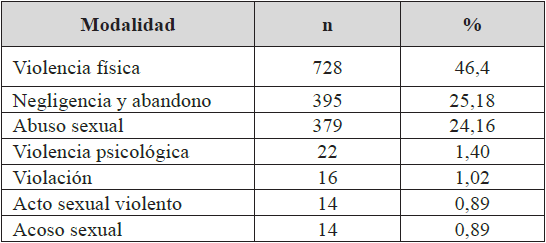

La mayor ocurrencia se presentó en la violencia física, luego la negligencia o abandono y en el abuso sexual como se observe en el cuadro 1.

La violencia contra la mujer tiene un comportamiento muy acentuado en los municipios de Castilla la Nueva, el Dorado, El Castillo, Cabuyaro, Barranca de Upía y Restrepo, que tienen tasas de incidencia muy superiores a la del Meta (126,5 casos por 100.000 mujeres) y en contraste municipios con incidencias hasta de cero casos; es decir, aproximadamente el 70% de los municipios tiene tasas de incidencia de este tipo de violencia por debajo del referente departamental.

Esta información permite determinar las diferentes acciones que se deben realizar desde el programa de salud mental; además del fortalecimiento de la vigilancia y seguimiento del evento (Gráfico 1).

Características de la víctima

Con relación a actividades laborales consideradas vulnerables, se encontró la mayor ocurrencia en estudiantes 20,72%, trabajadoras domésticas 3,65%, servidor público 0,48% y fuerza pública 0,34%. En cuanto a condiciones consideradas vulnerables, la mayor frecuencia se encontró en ama de casa 36,94%, mujer cabeza de familia 7,5%, campesinos 2,34% y en víctimas con reincidencia 2,17%.

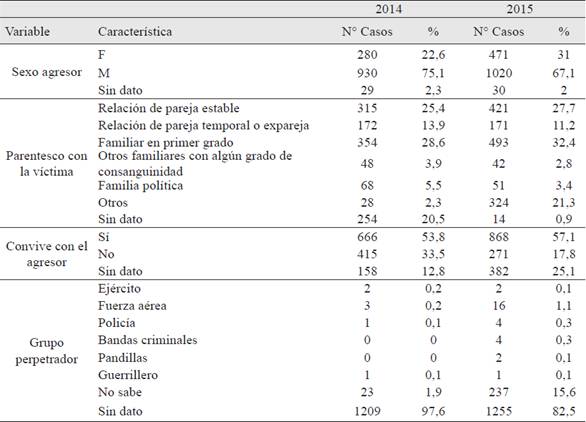

Características del agresor.Tabla 2

La edad promedio del agresor es de 28 años, rango de 10-99 años, el 80,56% tienen entre 14-45 años, son hombres el 67,18%, mujeres 32,82%. La relación de la víctima con agresor familiar el mayor victimario es la madre 24,73%, el compañero permanente 17,34%, el esposo 10,01%, el novio 4,91% y el padre con 4,59%, se encuentra familiares sin especificar con 21,22%. Conviven con el agresor 76,83%.

Tabla 2 Caracterización de los agresores involucrados en los casos de VSX, VIF y VCM en el Meta, 2014-2015.

Fuente: SIVIGILA 2016.

Respecto a la relación de la víctima con agresor no familiar, es un conocido 19,43%, amigo 19,08%, desconocido 19,08%, otro no especificado 15,9%, vecino 12,72%, el jefe 4,59%, compañero de estudio 2,83%, profesor 2,47% y compañero de trabajo 2,47%. En cuanto a los victimarios pertenecientes a grupos perpetradores, la mayor frecuencia la tienen grupos no específicos 87,46%, la fuerza aérea 6,09%, bandas criminales 1,79%, policía 1,43%, pandillas 0,72%, ejercito 0,72% y guerrilla 0,36%.

Datos del hecho

El arma o mecanismo agresor utilizado más frecuente fue el arma cortocontundente 52,35%, no específicos 18,21%, caídas 11,66%, ahorcamiento estrangulamiento-sofocación 8,11%, cortante o punzante 6,97%, quemadura con líquido hirviente 1,14% y proyectil de arma de fuego 1%. Los sitios anatómicos más comprometidos por quemadura fueron cara, cuello y manos cada uno con 36,3%, el pie y el tronco cada uno con 27,3%.

Las quemaduras se clasificaron de primer grado 9,09%, segundo grado el 72,73% y tercer grado el 18,18%. La extensión de la quemadura fue menor o igual al 5% de la superficie corporal en 27,27%, del 6 al 14% fueron 54,55% y mayor o igual al 15%, 18,18%.

El escenario más frecuente en el cual se desarrolló la agresión fue: en la vivienda 73,42%, vía pública 12,87%, otro lugar no específico 5,67%, espacio al aire libre como parques o calles 2,93%, en establecimiento comercial 2,36% y en centro educativo y espacios de esparcimiento con venta de alcohol cada uno 1,34%. El hecho violento ocurrió en el marco del conflicto armado en un 3,7% de los casos notificados.

Atención en salud y ruta de atención

Se le realizó profilaxis para VIH-SIDA a 38,61%, de hepatitis B 35,89%, otras profilaxis 25,5%, se prescribió anticoncepción de emergencia 18,56%, se ofertó la interrupción voluntaria del embarazo IVE 22,77%, se valoró y prestó apoyo en salud mental 23,71%, se remitió a protección 36,55%, se informó o avisó / denuncia a policía judicial (Unidad de Reacción Inmediata URI, Cuerpo Técnico de Investigación CTI), fiscalía, policía nacional 55,13%, se recolectó evidencia médico legal al 19,64%.

DISCUSIÓN

Se evidencia en el estudio una importante prevalencia de violencia de género en el Meta, mayor que la del país, es indiscutiblemente un importante problema que no sólo compromete la salud pública, sino toda la trama social que implica la familia, educación, entornos laborales, convivencia, rama judicial, género, etc.

La violencia de género es una construcción social y cultural que subsume el ejercicio del poder masculino, tiene representaciones que van desde la estructura familiar, social, laboral y de gobierno, en el lenguaje, las expresiones corporales, la legislación, la educación, en fin, en toda la vida cotidiana, y de alguna forma se va depositando en el inconsciente de las personas, a tal punto que la violencia de género empieza a ser validada como algo necesario en la sociedad con el deber ser de las cosas que denomina Bourdieu 2, y el sector de la salud no escapa a este fenómeno y en muchos casos termina validando la violencia, haciendo caso omiso o menospreciando el fenómeno, permitiendo la re- victimización y la continuidad de la violencia.

Llama la atención que este fenómeno esté concentrado en víctimas de escasos ingresos, mujeres jóvenes, amas de casa o estudiantes y que afecte especialmente a las mujeres en edad fértil, similar a lo encontrado en estudios mejicanos, españoles, colombianos y brasileños 6,7,8,9.

En cuanto al agresor, generalmente es un hombre joven, con relación afectiva y convivencia con él o la agredida. Se encuentran características similares en estudios como el multipaís OMS 1. Se evidencia aquí la influencia del ejercicio del poder masculino sobre los vulnerables, en especial las mujeres jóvenes.

Es además importante encontrar que el agresor suele estar en la mayoría de los casos en el entorno familiar y afectivo de las víctimas, lo cual implica que se convive con el entorno violento, debe adaptarse y conllevar de manera permanente la posible agresión, además de implicar que quizás hay una gran cantidad de casos que no se denuncian o no se notifican en virtud de la posición dominante del agresor o su poder de intimidación. Esto se encuentra en diversos estudios sobre el tema en y denota el riesgo en el mismo entorno cotidiano 10.

Este hallazgo implica el diseño de mecanismos de educación y alerta temprana para la detección, denuncia e intervención de la violencia en el hogar, asunto complicado pues se asume en muchos sectores sociales que el hogar es infranqueable, que lo que ocurre allí dentro es la órbita de lo íntimo, de lo privado, así sea un acto violento.

Se evidencian poblaciones vulnerables de riesgo, es el caso de embarazadas y víctimas de la violencia armada, se registran 7 casos de muerte, lo cual evidencia un panorama de insensibilidad y de extremo grado de violencia por parte del agresor, con mayores secuelas en la gestante, el producto del embarazo y de los niños convivientes con la pareja, esto se ha encontrado en estudios en USA en contextos de hispanos y comunidad afrodescendiente 11. Este hecho constituye la representación de la fuerza del orden masculino, que no necesita justificación alguna para ejercer su poder de dominación sin importar la relación asimétrica con su víctima 2.

Como factores de riesgo se identifican en este estudio, proceder de municipios con alta ruralidad, ser mujer ama de casa o menor de 30 años o ser estudiante, convivencia en unión libre, bajo nivel de ingreso, bajo nivel educativo, el principal agresor es la pareja y el sitio del hecho es generalmente el hogar, ocurre con más frecuencia en los fines de semana, la forma de violencia más frecuente es la violencia física, la negligencia o abandono y el abuso sexual, en este sentido se coincide con los estudios consultados 3,6,7,8,9 y coincide con el enfoque de determinantes sociales de la salud. Esta identificación permite dentro de los objetivos del estudio, el diseño de intervenciones en el tema.

No se percibe en el personal de salud que este evento sea importante en salud pública, se limitan a la atención física de las lesiones y en la mayoría de casos no se activan los mecanismos de atención integral y protección de la víctima, ni la forma de identificar y judicializar al agresor, evitar la re victimización y atender el daño psicológico y las secuelas en la salud sexual y reproductiva, si hubo violencia sexual, comportamientos de este tipo se han descrito en España, México y Cuba. 15,16,17. Esto tiene relación directa con la presentación de la información que generan los prestadores de salud sobre la violencia de género, dado que los profesionales de la salud son parte del aparato ideológico y de la estructura de dominación masculina, no se da importancia al fenómeno de violencia de género, se tratan las lesiones físicas, se asume que se está ante un hecho común y poco significativo, ya que su intervención llega hasta la órbita de lo físico, por tanto dentro del sistema de vigilancia del evento no se registra el evento, o no se registran las afectaciones físicas o psicológicas, o no se describen con la magnitud que ellas tienen, es decir, el sistema de información se hace parte del sistema de dominación masculina, instrumentado desde los servicios de salud. Fátima, en su estudio de violencia de género, hace un llamado de atención sobre el tema 19, ello se convierte en un hecho que hace cómplice al sistema de salud con la violencia de género.

Se omite en la intervención integral de la víctima, en especial la víctima de violencia sexual, la detección y tratamiento precoz de infecciones de transmisión sexual, la prescripción de la anticoncepción de emergencia y en caso de ser pertinente la consejería sobre interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual se expone a la víctima a mayores secuelas, re victimización, embarazos no deseados y en general nuevas causas de morbilidad y de mayor sufrimiento a la víctima de la violencia, en Cuba y Perú se ha descrito similar riesgo 17,18.

Por otro lado, es evidente que no hay coordinación institucional en la mayoría de los casos, de acuerdo con la ruta de atención a víctimas establecida por el Ministerio de Salud, no hay denuncia, la policía no se entera, ICBF no actúa, y el sector salud no es proactivo en promover los mecanismos para movilizar la red de atención y garantizar la ruta integral de ayuda a la víctima, y menos para neutralizar el victimario; es necesario que estos mecanismos de coordinación se revisen y se garantice así la protección integral de los derechos a las víctimas. Sobre este aspecto llama la atención la OMS en su informe de violencia 2014 20.

CONCLUSIONES

Se sugieren estrategias que permitan el empoderamiento de la mujer, un mayor conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, acompañado de la sensibilización sobre el tema y conocimiento de la red de respuesta a la violencia por parte de los organismos responsables, salud, policía, bienestar familiar, rama judicial y redes de apoyo social disponibles, que eviten la re victimización y brinden apoyo y respuesta efectiva ante la agresión Es pertinente un llamado a la reflexión a los profesionales de la salud, a las escuelas de medicina y enfermería, es importante reconocer las debilidades, cambiar la mirada machista de los servicios de salud, despertar de las ataduras de la formación masculina, superar la división sexual del trabajo, el patriarcado de la vida cotidiana y empezar a estructurar servicios de salud con un enfoque más humanista, sensible al dolor y sobre todo solidario con el vulnerable, con el agredido, volver al principio de su función social.