Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Estudios Socio-Jurídicos

Print version ISSN 0124-0579

Estud. Socio-Juríd vol.13 no.2 Bogotá July/Dec. 2011

La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia*

Freedom of Contract and the Coexistence of Trademark Registrations in Colombia

A autonomia contratual como sustento para a coexistência de registros marcários na Colômbia

Yira López-Castro**

* Este artículo surge en desarrollo del proyecto denominado "Incidencia de la propiedad intelectual en la práctica empresarial", que adelanta la Línea de Investigación en Derecho Comercial del Grupo de Derecho Privado de la Universidad del Rosario, categoría B Colciencias. Es importante advertirle al lector que no encontrará en este escrito mayores referencias a doctrina específica sobre el problema abordado en la investigación, quizá porque la experiencia nacional en la celebración de este tipo de negocios jurídicos es reciente, así que casi la totalidad de las fuentes en las que se basó la investigación son interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencias del Consejo de Estado, decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ejemplares de contratos en donde se plasmaron acuerdos para la coexistencia de marcas.

** Abogada de la Universidad del Rosario. Profesora en Derecho Civil y Comercial en pregrado y posgrados. Actualmente es coordinadora de la Red de Profesores de Derecho Privado y del Área de Derecho Comercial de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Dirección: calle 12C N° 6-25, Universidad del Rosario, Bogotá. Correo electrónico: yira.lopez@urosario.edu.co

Fecha de recepción: 6 de julio de 2011

Fecha de aprobación: 10 de agosto de 2011

Para citar este artículo: López-Castro, Yira, "La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia", Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2011, 13, (2), pp. 353-378.

RESUMEN

En sistemas marcarios, como el de la Comunidad Andina, una autoridad estatal verifica que las marcas sean distintivas, lícitas y no afecten a terceros, y, luego de ello, concede su titularidad. En este contexto, ha suscitado un especial interés la posibilidad de que, mediante acuerdos o declaraciones de coexistencia, sean los particulares los que aseguren que sus signos cumplen las condiciones para obtener registros simultáneos.

Tales negocios jurídicos para la coexistencia de marcas resultan problemáticos si se piensa que los titulares estarían disponiendo de intereses que parecen importar también a los consumidores, competidores y al mercado.

Por lo tanto, precisar el margen de libertad contractual en el ámbito del derecho marcario, cuyas normas son consideradas de orden público, adquiere importancia práctica y teórica, puesto que su concreción i) reconoce los riesgos cuya evaluación puede ser relevante al negociar los acuerdos y ii) contribuye a los debates sobre el papel de la autonomía privada en aquellos ámbitos reservados para normas inderogables. Así, esta investigación sitúa las declaraciones de consentimiento para la coexistencia de registros en Colombia en un cuadro más amplio, el de los límites de la autonomía contractual.

Palabras clave: acuerdos de coexistencia de marcas, autonomía contractual, registros marcarios, causales de irregistrabilidad de signos distintivos, Decisión 486 de 2000.

ABSTRACT

In trademark systems such as the Andean Community, a state authority verifies that the marks are distinctive, lawful and do not affect third parties, and after that, given their ownership. In this context, particular interest has sparked the possibility of individuals by agreements or statements of co-existence, are who ensure that their signs meet the conditions for simultaneous registrations.

Such agreements for the coexistence of marks are problematic if one thinks that the holders of interests that would be available also seem to matter to consumers, competitors and the market. Therefore, define the scope of contractual freedom in the field of trademark law, whose rules are considered imperative, acquire practical and theoretical importance because its realization i) recognizes the risks that may be relevant to evaluating trade agreements and ii) contributes to debates on the role of private autonomy in areas reserved for non-derogable norms. Thus, this research puts the declarations of consent for the coexistence of registrations in Colombia, in a larger scope of the limits of freedom of contract.

Key words: trade mark agreements, freedom of contract, trademark registrations, unregistrable distinctive signs, Decision 486 of 2000.

RESUMO

Em sistemas marcários como o da Comunidade Andina, uma autoridade estatal verifica que as marcas sejam distintivas, lícitas e que não afeitem a terceiros, e depois disso, concede sua titularidade. Neste contexto, tem suscitado um especial interesse a possibilidade de que mediante acordos ou declarações de coexistência, sejam os particulares os que assegurem que seus signos cumprem as condições para obter registros simultâneos.

Tais negócios jurídicos para a coexistência de marcas resultam problemáticos ao pensar que os titulares estariam dispondo de interesses que parecem importar também aos consumidores, competidores e ao mercado. Portanto, precisar a margem de liberdade contratual no âmbito do Direito marcário, cujas normas são consideradas de ordem pública, adquire importância prática e teórica posto que sua concreção

(i) reconhece os riscos cuja avaliação pode ser relevante ao negociar os acordos e

(ii) contribui aos debates sobre o papel da autonomia privada naqueles âmbitos reservados para normas inderrogáveis. Assim, esta pesquisa situa as declarações de consentimento para a coexistência de registros na Colômbia, em um quadro mais amplo, dos limites da autonomia contratual.

Palavras chave: acordos de coexistência de marcas, autonomia contratual, registros marcários, causais de irrestrabilidade de signos distintivos, Decisão 486 de 2000.

INTRODUCCIÓN

Mediante un acuerdo de coexistencia, los empresarios que usan marcas similares o iguales entre sí controlan el riesgo de utilización de sus respectivos signos en el mercado, estableciendo restricciones mutuas para su uso y explotación. En efecto, es de común ocurrencia el uso de marcas similares o iguales por titulares diferentes, pues, con frecuencia, el negocio que comenzó en un país se extiende a otras regiones en las que ya se encuentran registradas marcas similares, o incluso, empezando en el mismo territorio, los signos corresponden a nombres comunes de personas o lugares.

Precisamente, con el objeto de controlar el riesgo de confusión y con ello proteger a los consumidores, a los empresarios y al mercado mismo,1 sistemas marcarios, como el Andino, establecen registros públicos con efectos constitutivos,2 a la vez que instituyen controles para verificar que los signos sean distintivos,3 lícitos4 y que no afecten derechos de terceros.5

Con todo, esa función del Estado para controlar el riesgo de confusión podría ser cumplida por los propios titulares de marcas similares, mediante acuerdos que señalan "el modo de utilización de cada una de sus marcas, de modo que cada titular no ejerza sus derechos recíprocamente en contra"6 y que amparen, simultáneamente, intereses públicos7 y particulares.8 Ahora, si llegara a aceptarse semejante tesis, según la cual la autonomía privada9 es habilitante para el registro de signos distintivos iguales o similares, habría que identificar cuáles son las condiciones para que un negocio jurídico de este tipo resulte eficaz,10 lo que conducirá a reflexionar sobre un asunto estructural e inabarcable: la relación entre las facultades de los particulares en sus declaraciones de consentimiento y la potestad11 del Estado mediante normas inderogables.

Para abordar el problema planteado, el escrito se dividirá en tres partes. En la primera (1), se harán algunas precisiones sobre el objeto de las declaraciones de consentimiento para la coexistencia de marcas en la Comunidad Andina. Posteriormente (2), se expondrán de manera sistemática los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la materia, lo que permitirá concluir (3), con un balance sobre las potestades y restricciones de los acuerdos para la coexistencia de registros marcarios en Colombia.

1. DE LA COEXISTENCIA DE MERCANCÍAS CON MARCAS SIMILARES A LA COEXISTENCIA DE REGISTROS MARCARIOS EN LA COMUNIDAD ANDINA

La normativa andina contempla la posibilidad de que se suscriban acuerdos para que las mercancías provenientes de un país miembro puedan ser comercializadas en el territorio de otro de la subregión, aun si en este existe registrada una marca igual a la que pretende entrar al país. Sin embargo, la posibilidad de que esos acuerdos se presenten para obtener el registro de marcas similares o iguales en un mismo país no aparece mencionada en norma alguna; tales acuerdos han sido el resultado de la práctica de los comerciantes que pretenden que sus marcas similares o idénticas estén registradas simultáneamente en el mismo territorio.

El artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina12 prohíbe que una mercancía se comercialice en el territorio de un país miembro si en este ya existe registrada una marca similar o idéntica a la que pretende entrar. No obstante, la gravosa consecuencia prevista en la norma -imposibilidad de comercializar las mercancías- puede ser evitada si los titulares de las marcas celebran contratos de comercialización denominados acuerdos de coexistencia de derecho, en los que i) se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios y, al mismo tiempo, ii) se respeten las normas sobre competencia.

Así que la prohibición de comercializar productos de un país miembro en otro país de la Comunidad Andina, cuando en este ya existan marcas idénticas o similares a las que pretenden entrar, no es absoluta. El artículo 159 de la Decisión ofrece una opción para su distribución en un país en el que exista ya un registro marcario similar o igual; la alternativa consiste en que los titulares de las marcas establezcan medidas que eviten la confusión de los consumidores sobre el origen de las mercancías, lo que permitiría, entonces, que en el territorio de un país coexistan productos o servicios con marcas similares.

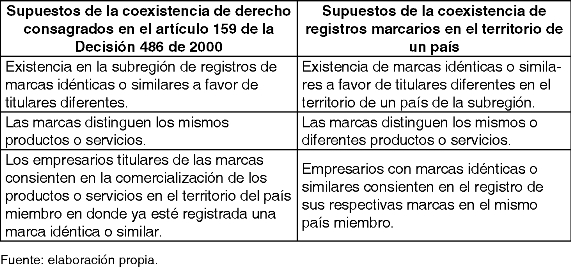

Ahora bien, el supuesto de hecho consagrado en el artículo 159 es la existencia de marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios, registradas en distintos países miembros de la Comunidad Andina;13 la posibilidad de que esa coexistencia de registros marcarios se presente en el territorio de un país -no en el territorio de la subregión- no aparece expresamente regulada.14 Por tal motivo, habría que plantearse, entonces, si ¿son eficaces los acuerdos celebrados entre los titulares de marcas idénticas o similares para permitir el registro simultáneo de sus marcas en situaciones de coexistencia de hecho?

Para resolver tal pregunta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha intentado explicar si puede aplicarse la consecuencia prevista para la comercialización de productos con marcas iguales o similares (artículo 159 de la Decisión 486 de 2000) a la coexistencia de registros marcarios. Para ello, habrá que "atribuir a situaciones parcialmente idénticas (una prevista y otra no prevista en ley), las consecuencias jurídicas que señala la regla aplicable al caso previsto",15 para lo cual debe comenzarse por comparar las características de los supuestos de hecho consagrados en la norma con los que no lo están:

Comparados los supuestos condicionantes, deben dilucidarse "los aspectos relevantes de los irrelevantes".16 En los supuestos, i) dos particulares distinguen sus productos o servicios con marcas iguales o parecidas y ii) existe una manifestación del consentimiento para permitir su uso simultáneo. Sobre la relevancia de estas similitudes,17 el Tribunal de Justicia ha señalado que en los contratos de coexistencia de registros

a través de su consentimiento, expreso e inequívoco, el titular del derecho manifiesta, en lo principal, al solicitante del registro, su voluntad de convenir en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris que subyace a la posibilidad excepcional del acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la subregión.18

Por lo tanto, siguiendo la consecuencia prevista en el artículo 159, las marcas podrían ser registradas en un mismo país, siempre que los titulares acuerden mecanismos para evitar el riesgo de confusión.19 Desde luego, esa tarea será más sencilla mientras las posibilidades de asociación que existan per se entre las marcas sean mínimas, de tal manera que los signos sigan cumpliendo sus funciones.20 Así, el riesgo de confusión generado por la coexistencia de marcas disminuye o aumenta teniendo en cuenta i) la similitud o identidad de las marcas;21 ii) la similitud o identidad de los productos o servicios;22 iii) el tipo de consumidor al que va dirigido;23 y iv) el ámbito geográfico en donde se ofrezcan.

Así las cosas, de conformidad con el razonamiento del Tribunal de Justicia, los acuerdos de coexistencia resultarían legítimos, pues no serían más que "instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares".24

Expuesto el objeto de los acuerdos de coexistencia marcaria de hecho en el contexto de la Comunidad Andina, se examinarán algunos acuerdos que han sido presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y las posiciones que sobre su eficacia ha seguido el Consejo de Estado (2).

2. PERSPECTIVAS DE LAS AUTORIDADES MARCARIAS COLOMBIANAS: ENTRE LA REPROBACIÓN Y LA CONFIANZA

La posibilidad de registrar marcas similares o iguales en Colombia a favor de dos titulares diferentes que han acordado su coexistencia ha sido objeto de estudio por el Consejo de Estado, que, al conocer de acciones contra las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que niegan el registro de las marcas objeto de los acuerdos de coexistencia, ha tomado posiciones disímiles.25 Algunas decisiones son muestra de una desconfianza tajante hacia la autonomía contractual inmersa en los convenios (2.1), pasando en otras oportunidades por ignorar que han sido presentados para efectos del cotejo marcario (2.2), y, en otros casos, tímidamente aceptar que las declaraciones de voluntad tienen eficacia para acceder a registros simultáneos (2.3).

2.1. Los acuerdos de coexistencia como indicio de inminente riesgo de confusión

En las primeras decisiones sobre la materia, el Consejo de Estado consideraba que la celebración de un acuerdo de coexistencia de marcas constituía un indicio de "inminente riesgo de confusión".26 Así, la presentación del acuerdo no sirvió más que como un criterio sospechoso de existencia de una conducta que afecta negativamente al consumidor.

Tal posición fue sostenida en las decisiones que analizaron dos peticiones de la famosa compañía Starbucks, que había acompañado a la solicitud de registro de sus marcas "Starbucks Coffee" y "Starbucks"27 un "convenio de consentimiento mutuo" suscrito con la multinacional Mars Incorporated,28 titular en Colombia de la marca "Starburst".

En el convenio celebrado entre Starbucks Corporation y Mars Incorporated, se consignó:

En vista de las similitudes entre Starburst y la marca de palabra Starbucks, las partes desean llegar a un arreglo el cual asegura que la coexistencia de sus respectivas marcas no causará confusión cuando sean usadas sobre sus respectivos productos. Las partes acordaron que Starbucks no usará la marca de Starbucks en conexión con dulces de mascar de frutas. Por su parte Mars no usará la marca Starburst en conexión con café, té, cocoa, café expreso, sustitutos de café y bebidas con una base de los mismos y además conviene en que no usará el nombre Starbucks sobre utensilios usados en conexión con café pote (tal como molinos de café, hacedores de café y otro equipo de cervecería) o para servicios de la naturaleza de restaurantes, cafés, bares de cafés, o almacenes especialmente que caracterizan el café, té o bebidas expresas.

En este caso, las empresas decidieron establecer restricciones mutuas para el uso de sus respectivas marcas. La compañía de café se obligó a no usar sus marcas para dulces, y a su vez, la compañía de confitería asume la misma obligación de no hacer en relación con los productos de café. También se comprometieron a hacer valer el acuerdo en cada uno de los países en los que tienen presencia, al señalar que "las partes convienen en que este Convenio estará destinado a tener efecto mundial y convienen en usar sus mejores esfuerzos para asegurar que sus respectivos afiliados cumplan con los términos de este Convenio (...)".

Al decidir sobre la eficacia de tal contrato para permitir el registro de "Starbucks Coffee", el Consejo de Estado indicó que "la existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas (...)".29 La presentación del "convenio de consentimiento mutuo" tuvo el efecto contrario, pues le sirvió al Consejo de Estado como un elemento para apoyar la tesis de la Superintendencia,30 manifestando que era un factor que probaba inequívocamente el riesgo de confusión en el que se encontraría el consumidor. Se determina en la sentencia que es indiscutible el riesgo de confusión, pues, si no fuera así, las empresas dueñas de las respectivas marcas no suscribirían un acuerdo como el celebrado.31

En otra oportunidad, el Consejo de Estado analizó una declaración de consentimiento suscrita por la compañía Vega Grieshaber ve, titular en Colombia de la marca "Vega", en la que señalaba: "Por medio de la presente otorgamos nuestra autorización escrita para el uso y registro en Colombia, por parte de Sony Corporation (...) de la marca Wega para productos de la clase 09 para equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores". En efecto, la compañía Vega Grieshaber ve titular de la marca "Vega" no actuó como opositora de la marca Wega, similar a la suya, sino que, por el contrario, apoyó la solicitud de registro de Sony, mediante una manifestación unilateral a su favor.

La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "Wega" al argumentar que con anterioridad se hallaba registrada la marca "Vega" a favor de la compañía Vega Grieshaber ve.32 Tal decisión fue respaldada por el Consejo de Estado así: "(.) la similitud entre las marcas "Wega" y "Vega" no es discutible. Tan así es que la actora y la sociedad Vega Grieshaber kg, suscribieron un acuerdo para posibilitar la coexistencia de las mismas en el mercado (.)".33

En este caso, como en el de Starbucks, el Consejo de Estado se valió de la declaración de consentimiento del titular que tenía ya la marca registrada para asegurar que el riesgo de confusión "se desprende del referido acuerdo". El argumento de las autoridades es, en el fondo, que el titular de la marca que permite el registro de otra igual o similar a la suya no solo dispone de intereses privados, sino que está finalmente refiriéndose a intereses superiores.34

2.2. Irrelevância de los acuerdos de coexistencia en el examen de registrabilidad

En otras decisiones, el Consejo de Estado, al resolver las solicitudes de registro de marcas acompañadas por acuerdos de coexistencia, estimó que su presentación no influía en el examen de registrabilidad que hace ordinariamente la Superintendencia de Industria y Comercio.35 Esto es, pasó de tenerlos como la muestra evidente de la existencia de riesgo de confusión a mantenerlos olvidados para efectos de analizar la similitud de las marcas. Ello ocurrió tanto en la solicitud para la marca "BSCH" como en la de "Universal".

En 1999, Santander Investment Bank Limited solicitó el registro del signo "BSCH". Hecha la petición, la compañía solicitante celebró un "acuerdo a nivel mundial" con la empresa Robert Bosch para la coexistencia de las marcas BSCH y BOSCH, esta última ya registrada en Colombia.

Negado el registro, la sociedad solicitante alegó ante el Consejo de Estado que las letras BSCH corresponden a la razón social Banco Santander Central Hispano y que, de conformidad con el acuerdo de coexistencia celebrado con Robert Bosch, cada signo distinguía servicios, que, aunque están comprendidos en la misma clase, son específicos y concretos, pues el signo BSCH se refiere a actividades financieras y bancarias, mientras que BOSCH distingue servicios de seguros.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado, apoyado únicamente en el resultado del cotejo marcario, concluyó que no hay riesgo de confusión entre las marcas, pues se diferencian gramatical, fonética y conceptualmente. Así que aceptó el registro de la marca, pero, para llegar a esa conclusión, no influyó la existencia del acuerdo.36

En otro asunto, Corn Products International Inc. solicitó el registro de la marca "Universal" para distinguir productos de la clase 30.37 En el curso del procedimiento de registro, la compañía solicitante y la sociedad Navarro Vives, titular de la marca "Café Universal", acordaron restringir el uso de sus respectivos signos a unos productos específicos de la clase 30. La sociedad titular de la marca "Café Universal" manifestó limitar "el alcance de la solicitud de registro para distinguir única y exclusivamente café y derivados productos comprendidos en la clase 30 internacional" y la solicitante -Corn Products International Inc.- renunció a distinguir específicamente esos productos.

La Superintendencia negó el registro de "Universal" y el Consejo de Estado consideró que, en efecto, los productos de las marcas registrada y solicitada tienen conexión competitiva al ser ambos alimentos comestibles y venderse en los mismos sitios, por lo que podría generarse confusión sobre el origen del titular, así que poco importó la celebración del acuerdo de coexistencia, pues este "no inhibe ni a la administración ni al juzgador para hacer el correspondiente estudio de registrabilidad".38

Así, pues, tanto en el caso de la marca "Universal" como en el de la marca "BSCH" el Consejo de Estado, en sentencias de febrero y marzo del 2005, realizó el test marcario sin acudir a los acuerdos que fueron anexados en el curso del procedimiento de las respectivas solicitudes.

2.3. Respaldo a la autonomía privada en eventos de irregistrabilidad

En dos sentencias del año 2007, el Consejo de Estado consideró que el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 sobre coexistencia de derecho -revisado en el capítulo anterior-39 no es aplicable cuando el titular de una marca autoriza registrar otra marca similar a la suya, pues tal situación está gobernada por el literal f) del artículo 136 de la Decisión, norma que señala los supuestos bajo los cuales un signo, que pudiese llegar a afectar derechos de terceros, es registrable.

De conformidad con el artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste". Entonces, de conformidad con esta norma, el consentimiento del titular a favor de un tercero elimina la prohibición de registrar un signo que infrinja sus derechos como titular marcario, lo que ocurriría con el registro de una marca igual o similar.

Indicar que la autonomía privada permite el registro simultáneo de signos distintivos sitúa a los acuerdos de coexistencia en el ámbito de irregistrabilidad relativa y no en el de la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad, ubicación que cambia sustancialmente la perspectiva del análisis. Como consecuencia de lo anterior, si, al realizar el examen de registrabilidad, se encuentra una autorización del titular de la marca, se aplica el literal f) del artículo 136, que admite que el titular de una marca manifieste el consentimiento para permitir que un tercero registre una marca similar a la suya. Tal efecto es explicado por el Consejo de Estado así: "El consentimiento del titular del registro prioritario a que se refiere la normativa comunitaria citada afecta la atribución de los países miembros de rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen".40 Tal línea de argumentación se siguió con las solicitudes para las marcas "General" y "BBVA Bancomer", que pasan a analizarse.

La sociedad norteamericana Continental Tire North American, Inc., solicitó el registro de la marca "General", para distinguir llantas y neumáticos para vehículos. La Superintendencia negó el registro de la marca al señalar que es semejante a la marca "General Motors" cuyo titular es General Motors Corporation.

En el trámite de la reposición y apelación de la decisión denegatoria de la marca, General Motors Corporation presentó ante la Superintendencia renuncia parcial de sus derechos sobre la marca "General Motors", excluyendo llantas y neumáticos para vehículos y anexó el "Acuerdo Mundial de Marcas" suscrito entre las partes el 14 de diciembre de 1994, pero la Superintendencia mantuvo su decisión.41

El Consejo de Estado, en sentencia del 8 de noviembre del 2007, indicó que el artículo 159 de la Decisión 486 no es aplicable en estos casos, pues "rige las condiciones para la comercialización en la subregión de productos o mercancías con marcas idénticas o similares. No así los supuestos bajo los cuales un signo, que pudiese llegar a afectar derechos de terceros, es registrable que es la regulación normativa contemplada en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Según la tesis explicada en la sentencia, será aplicable entonces el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, conforme con el cual no es registrable el signo que infrinja el derecho de propiedad industrial de un tercero, "salvo que medie el consentimiento de éste".

Como consecuencia de la aplicación de tal argumentación, se concluyó que "la SIC carecía de competencia para denegar a Continental Tire North American Inc., el registro del signo 'General' para distinguir llantas y neumáticos, en la clase 12 internacional, pues mediaba el consentimiento expreso de General Motors Corporation".

De otra parte, con ocasión de la solicitud del la marca "BBVA", el Consejo de Estado tuvo que analizar una situación particular, la coexistencia de marcas cuyos titulares pertenecen al mismo grupo empresarial.

La sociedad BBVA Bancomer como solicitante del registro de la marcas "BBVA Bancomer" y "Envíos de Dinero BBVA Bancomer" presentó un documento en el que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. explicaba que tanto la sociedad solicitante como la titular de la marca BBVA son sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial -el grupo empresarial Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-, por lo que consentía el registro de tales signos solicitados.

La Superintendencia negó el registro de los signos al considerar que no hay un fundamento normativo que permita "determinar si entre dos empresarios existe alguna relación de orden comercial o legal que permita obviar las causales de irregistrabilidad".42 El Consejo de Estado anuló las respectivas decisiones al considerar que el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 permite el registro cuando media el consentimiento expreso de su titular.

En la sentencia que revisa la solicitud del signo "BBVA Bancomer", se señala: "Aun cuando en la demanda se asevere que Bilbao Vizcaya Argentaria y BBVA Bancomer forman parte del mismo grupo empresarial, ello no determina que uno y otro formen una sola persona jurídica que les permita servirse conjuntamente de los derechos de cada uno. (...) Sin embargo, el literal f) de la mencionada Decisión Andina establece que excepcionalmente se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza".43 Las consideraciones de esta providencia fueron reiteradas en el 2008.44

Esta perspectiva del Consejo de Estado sobre la coexistencia en grupos empresariales tiene en cuenta una realidad económica, pues, aunque jurídicamente el grupo empresarial se observa como un conjunto de sujetos con personalidad jurídica individual45 en la que existe una relación de subordinación y una unidad de propósito y dirección, desde el punto de vista económico, el grupo empresarial es una empresa.46

En este caso, el Consejo de Estado se opuso a la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual la Decisión 486 no establece la posibilidad jurídica de "determinar si entre dos empresarios existe alguna relación de orden comercial o legal que permita obviar las causales de irregistrabilidad".47 Para ello, se apoya precisamente en esa "ambivalencia"48 de los grupos empresariales, a fin de admitir que las marcas que pertenecen a alguno de sus integrantes puedan ser objeto de acuerdos que permitan la coexistencia.49

3. CONSIDERACIONES FINALES: BALANCE SOBRE LAS POTESTADES Y RESTRICCIONES EN LOS ACUERDOS PARA LA COEXISTENCIA DE REGISTROS MARCARIOS

Analizando las decisiones administrativas y judiciales reconstruidas en la investigación y algunos ejemplares de acuerdos de coexistencia, pudo constatarse que los titulares de signos distintivos presentaron acuerdos bilaterales o declaraciones de consentimiento unilaterales,50 que persiguen tener eficacia internacional, con renuncias o exclusiones de uso para ciertos productos. De esta manera, en los acuerdos se suelen establecer prohibiciones para que los empresarios no distingan nuevos bienes o servicios con el signo objeto de la convención.51 En estos eventos, se elaboran listas de productos o servicios vedados para cada una de las partes con la posibilidad de ampliar la prohibición a otros que tengan un uso complementario o finalidad similar. También es común establecer obligaciones de no hacer como la de no presentar oposiciones al registro de la marca solicitada o no iniciar acciones que impidan su explotación. Estas cláusulas de renuncia a cierta clase de productos o servicios pretenden disminuir el riesgo de confusión, pues cada marca objeto del acuerdo identificaría unos productos o servicios determinados.

Del mismo modo, pudo verificarse que, cuando se acompaña la solicitud de registro de marca de un acuerdo de coexistencia, la Superintendencia de Industria y Comercio aplica, en algunos casos, la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad de las marcas,52 y, en otros, la causal relativa que impediría registrar signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada,53 descartando así la eficacia de los acuerdos.

Por su parte, el Consejo de Estado ha apoyado, en algunas ocasiones, la tesis de la Superintendencia,54 y, en otras, ha dado prevalencia a la autonomía contractual,55 aceptando que sean los titulares los que decidan sobre la coexistencia de registros. Tal posición obviamente es defendida por las partes en los acuerdos, alegando que negar el registro de marcas objeto de acuerdos o declaraciones de coexistencia infringe el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues no se aplica la excepción contemplada en esa norma, en virtud de la cual el consentimiento del titular a favor de un tercero eliminaría la existencia de un evento de irregistrabilidad. Sumado a lo dicho, esta posición defiende, en últimas, la idea según la cual, si el derecho de propiedad que se ejerce sobre las marcas se materializa en la explotación exclusiva oponible a terceros,56 el titular, en ejercicio de los derechos que el registro le confiere, puede manifestar que conviene en la coexistencia de su signo con otro similar o idéntico al suyo.

Esta última perspectiva sobre el papel de la autonomía de la voluntad en el ámbito del registro marcario aparece de manera explícita en la regulación de la marca comunitaria europea, en la que los motivos de denegación relativos requieren de la oposición del titular de la marca anterior. En este sentido, el artículo 8° del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo señala:

Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior (...).

Sin embargo, a diferencia del sistema marcario europeo, en la Comunidad Andina la autoridad estatal realiza el examen de registrabilidad verificando que los signos solicitados no afecten indebidamente el derecho de un tercero, tal legitimación estatal en el ámbito de las causales relativas se justifican en la protección al consumidor:

En efecto, si bien una de los objetivos que se buscan al negar un registro marcario por confundibilidad, es el de salvaguardar el derecho de exclusiva por parte del titular de la marca anteriormente registrada, éste no es el único objetivo que se busca. Se pretende también dejar a salvo el mercado y el derecho de libre escogencia para el consumidor, que sin duda en este caso se vería afectado, al ser expuesto a confusión o error respecto de los productos que adquiere.57

En todo caso, admitiéndose que las partes pueden disponer de los derechos que envuelven un interés individual58 y que no afecten el orden y las buenas costumbres,59 las limitaciones a los acuerdos para la coexistencia se materializan en las disposiciones sobre protección al consumidor, competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.60

Con lo dicho, puede afirmarse que la autonomía privada, siempre que siga las normas que tienen categoría de "orden público económico",61 tiene el poder62 para crear mecanismos que permitan que marcas similares o incluso iguales se registren simultáneamente. No obstante, se requiere, para que los acuerdos sean eficaces, no solo que se respeten tales normas,63 sino, además, se impone el cumplimiento de directrices para evitar el riesgo de confusión. Se trataría entonces de la existencia de una libertad que es al mismo tiempo el cumplimiento de un deber.64

Para Ferri, "la autonomía privada no es poder conferido al individuo para la consecución de un objeto o fin que se le imponga como objeto o fin necesario, es decir, no es poder al que corresponda una función",65 sin embargo, el resultado de la investigación muestra que, en este caso, la autonomía contractual encajaría en la idea de poder-función, o mejor, de libertad-deber. Acá, en efecto, los particulares pueden acordar la coexistencia, pero deben garantizar que las marcas seguirán cumpliendo sus funciones,66 compartiendo tal verificación con la autoridad estatal.67

Se trata en efecto de convenciones que tienen consecuencias más allá de las partes impactando directamente al mercado, por lo que es innegable que la autoridad marcaria debe ser cautelosa, velando por proteger los intereses de los consumidores; sin embargo, no puede desconocerse que los acuerdos marcarios permiten, en un sistema de economía social de mercado,68 que el consumidor informado encuentre una mayor oferta de productos y servicios.

Por lo tanto, la atención del Estado sobre estos contratos no puede traducirse en una actitud sospechosa que desemboque en una prohibición absoluta, pues en algunos casos el consumidor, los competidores y el mercado obtienen ventajas legítimas de los acuerdos.

Así y para finalizar, los acuerdos serían válidos cuando, por ejemplo, distinguen diferentes productos, tienen distintos canales de distribución y están dirigidos a consumidores especializados; o cuando incluyen medidas para que la publicidad y la forma de realizar las divulgaciones del producto provoquen en el consumidor una entidad suficiente que haga distinguible y diferenciables los productos y su origen empresarial. Con previsiones así, los empresarios protegen el uso exclusivo de su marca al tiempo que cumplen con la obligación de dar una información veraz y suficiente a los consumidores.69

En algunos casos, como en el de coexistencia entre marcas débiles, esto es, las conformadas "exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común (...)",70 un acuerdo para la coexistencia cumpliría una función importante para despejar las dudas de los consumidores.71 Igualmente, los acuerdos de coexistencia facilitan la aplicación del principio de especialidad,72 al permitir que marcas similares o iguales puedan ser usadas por titulares diferentes. También, eliminan el riesgo de confusión indirecto73 aquellos acuerdos que se celebren entre miembros de un grupo empresarial, en tanto el público asociaría correctamente que los bienes son producidos o comercializados por la misma empresa.74

1 El papel de las marcas frente a los consumidores, titulares y el mercado, puede sintetizarse así: "La marca fundamenta su existencia en la protección y seguridad que debe otorgar tanto al consumidor como a su titular, para distinguir en el mercado productos o servicios". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 107-IP-2002, diciembre 4 de 2002.

2 Tal carácter constitutivo está consagrado en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina que señala: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el artículo 154 de la Decisión 486, ha indicado: "La única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el iusprohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 33-IP-2000, mayo 31 del 2000.

3 "La distintividad, tal como la entiende el tjca, puede caracterizarse por un doble aspecto: que el signo debe ser distintivo en sí mismo; abstracción hecha de otros signos utilizados a título de marca, y que el signo utilizado como marca debe ser diferente de los otros signos que se emplean a título de marca para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares". -Véase: Sánchez Ávila, Zoraida & Pachón, Manuel, El régimen andino de la propiedad industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, p. 198-. La distintividad es también requisito indispensable en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC del 15 de abril de 1994), cuyo artículo 16 señala: "Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas".

4 Así, por ejemplo, no pueden registrarse aquellos signos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; que engañan sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades de los productos o servicios de que se trate; que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, escudos de armas, banderas, emblemas oficiales de los Estados (artículo 135 de la Decisión 486 de 2000).

5 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual establece en el artículo 6° quinquies, literal b), que las marcas podrán ser rehusadas para su registro: "Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama". En ese sentido, las circunstancias en las que el uso de los signos puede afectar a terceros se encuentran enunciadas en las denominadas causales relativas de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

6 Véase: Pacheco de la Hoz, Eduardo José, Los acuerdos de coexistencia de marcas, en Mantilla, Fabricio & Ternera, Francisco (coords.), Los contratos en el derecho privado, Universidad del Rosario y Legis Editores S.A., Bogotá, 2007, p. 1082.

7 Sobre el contenido de la expresión "intereses públicos" señala Luigi Ferri: "Perseguir el interés público significa perseguir el bien común o el bien de la comunidad, esto es, obrar teniendo en cuenta a todos y no a una parte de los ciudadanos (...) Toda actividad del Estado es actividad para la totalidad, es decir, imparcial". -Ferri, Luigi, La autonomía privada, trad. de Luis Sancho Mendizabal, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, pp. 339-352-.

8 Messineo, al explicar el contenido del derecho privado, indica sobre los intereses particulares que se tratan del "conjunto de relaciones que conciernen al individuo (civis) en su cualidad de persona (y en los atributos que le son inherentes), de componente de familia y de sujeto capaz de actividad económica, dotado de bienes que él puede elaborar (...), mediante contratos y negocios que dan lugar a relaciones de crédito y de los cuales puede gozar y puede disponer de diversos modos durante su vida y para después de su muerte". -Messineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, trad. de Santiago Santis Melendo, Ediciones Jurídica Europa-América, Buenos Aires, 1954, pp. 54 y 55-.

9 Aunque la doctrina ha hecho importantes esfuerzos por diferenciar las expresiones "autonomía de la voluntad", "autonomía contractual", "libertad contractual", "autonomía privada", el objeto y espacio de este escrito no permiten detenerse en tales distinciones, por lo que, quizás utilizando ello como una excusa, se usarán indistintamente. Algunas precisiones sobre el uso de las mencionadas nociones pueden ser consultadas en: Ferri, La autonomía privada, op. cit., pp. 3-9.

10 En este escrito se entenderá la expresión "eficacia" en un sentido amplio, siguiendo la definición que al respecto ha formulado Édgar Ramírez Baquero: "(...) un ente negocial es eficaz cuando es apto, idóneo, vigoroso, adecuado, eficiente, etc., para producir efectos negociales estables; es decir, para dar origen a secuelas que, relevantes para el derecho, no están expuestas a vicisitudes que eventualmente susciten su declinatoria o decaimiento. A contrariosensu, es ineficaz este tipo de ente cuando adolece de esta vocación para desatar efectos negociables sólidos, perdurables". Ramírez Baquero, Édgar, La ineficacia en el negocio jurídico, Editorial de la Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, p. 14.

11 Sobre los múltiples usos de palabras "camaleón" como "facultad" y "potestad", véase: Hohfeld, Wesley Newcomb, Conceptos jurídicos fundamentales, trad. de Carrió, Genaro Fontamara, México, 2004.

12 El artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina en lo pertinente dispone: "Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia (.)".

13 El artículo 159 de la Decisión 486 reproduce el contenido normativo del artículo 107 de la sustituida Decisión 344. Sobre la interpretación del artículo 107 de la Decisión 344, véase: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 140-IP-2004, diciembre 1° de 2004. Interesantes críticas a esta interpretación prejudicial fueron publicadas en Otero Lastres, José Manuel et ál., La coexistencia marcaria en el derecho andino: el caso Belmont, s. e., Caracas, 1997.

14 Una crítica a la redacción de la norma derogada, cuyos argumentos funcionan también para el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000, puede encontrarse en Castellanos, Ximena & Castellanos, Margarita, "El uso ilegítimo de la marca en el proceso de integración andino", Colección de SeminariosN° 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Pontifica Universidad Javeriana, 2002, p. 226. Señalan las autoras: "El incumplimiento de la obligación de registrar los acuerdos de coexistencia no conlleva ningún tipo de sanción. Tampoco consagró la norma una consecuencia desfavorable en el evento de que el acuerdo llegue a contener cláusulas contrarias a lo estipulado. Por otra parte, no contempla los efectos derivados del registro del acuerdo ni se establece si del registro depende la existencia del contrato entre las partes, o si por el contrario se trata de un requerimiento para su oponibilidad ante terceros".

15 García Máynes, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 6a edición, Porrúa, Argentina, 2000, p. 369. Para un interesante estudio sobre el argumento analógico de un juez, véase: Mantilla Espinosa, Fabricio, "Interpretar: ¿aplicar o crear Derecho? Análisis desde la perspectiva del derecho privado", Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2009, (XXXIII), pp. 537-597.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995, M. P. Carlos Gaviria Díaz, marzo 1° de 1995.

17 Sobre la necesidad de la existencia de semejanzas relevantes para la aplicación analógica, ha señalado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: "Entiéndase por analogía el procedimiento en virtud del cual se somete un caso no regulado por el ordenamiento, al régimen que gobierna un evento similar (.) Empero, como es patente, para acudir a ese método de autointegración jurídica, es necesario que exista entre las dos situaciones una semejanza relevante, es decir, que evidencien ambos una calidad común, y que la misma constituya la justificación suficiente de que al caso legalmente regulado se le haya atribuido una determinada consecuencia y no otra" -Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 2001, M. P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, Exp. 5817-.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 89-IP-2005, julio 20 de 2005.

19 Así, los acuerdos de coexistencia "aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de lo signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo d confusión derivado de la identidad o semejanza" -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 104-IP-2003, octubre 29 de 2003-. En este mismo sentido, consultar la Interpretación Prejudicia 50-IP-01, octubre 31 de 2001.

20 La marca cumple varias funciones externas, así, por ejemplo, "diferencia los productos o servicios que s ofertan; es indicadora de la procedencia empresarial; determina la calidad del producto o servicio que identifica concentra el goodwill del titular de la marca; sirve de medio para publicitar los productos o servicios" -Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-2009, Interpretación Prejudicial del 3 de junio de 2009-En otra oportunidad, indicó el Tribunal: "Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad función publicitaria, competitiva, etc.) (...) La destacable es la función distintiva, que permite al consumido identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras" -Interpretación Prejudicial 04-IP-95 diciembre 15 de 1996-.

21 Los criterios para analizar la similitud de las marcas son explicados por el Tribunal de Justicia de l Comunidad Andina en los siguientes términos: "El primero, la confusión visual, la cual radica en pone de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumido respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino qu se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica -Interpretación Prejudicial 13-IP-97, marzo 9 de 1998-.

22 "Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicio: que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: i) que exista identidad entre los signos en disputa también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; ii) o identidad entre los signos y semejanzí entre los productos o servicios; iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos" -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 82-IP-2002, enero 29 de 2003-.

23 "La ausencia de ese modo único de ser de los consumidores, hace necesario diferenciar el grado de tutela otorgable, según la concreta situación del destinatario del mensaje. De allí la aplicación del parámetro corriente del 'consumidor medio'; pero, a la vez, la necesidad de no descuidar la flexibilidad de las pautas para maximizar la protección de los individuos pertenecientes a la fase inferior de la escala social" -Stiglitz, Gabriel, Protección jurídica del consumidor, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 19-.

24 Interpretación Prejudicial 104-IP-2003, octubre 29 de 2003.

25 Importantes críticas al sistema andino, y especialmente al colombiano, relacionadas con la falta de criterios y uniformidad de los operadores jurídicos al decidir asuntos marcarios pueden encontrarse en Villamizar Villa, Sergio, "Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial", Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2008, 10, (1), Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 265-306.

26 Tal expresión es usada en tres sentencias de la Sección Primera dictadas en el año 2004: sentencia del 19 de febrero, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero, Exp. 11001-03-24-000-2001-00159-01(7062); sentencia del 20 de agosto, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, Exp. 11001-03-24-000-2001-0160-01, y sentencia del 26 de agosto, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Exp. 11001-03-24-000-2001-0087-01(6903).

27 Las dos solicitudes de registro de marcas fueron presentadas el día 17 de noviembre de 1994 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza vigentes para ese momento, esto es: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo".

28 Mars Incorporated es titular de importantes marcas de comidas en el mundo como: M&M'S®, Snickers®, Dove®, Mars®, Extra®, Orbit®, Pedigree®, Royal Canin®, Whiskas®, entre otras, en <http://www.mars. com/global/global-brands.aspx> consulta del 31 de enero del 2011.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 19 de febrero de 2004, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero, Rad. 11001-03-24-000-2001-00159-01(7062).

30 Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, Resolución 16520 del 31 de agosto de 1995.

31 El registro de la marca "Starbucks" corrió con la misma suerte. Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de agosto de 2004, Rad. 11001-03-24-0002001-0160-01, C. P. Camilo Arciniegas Andrade.

32 Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, Resolución 8409 del 27 de abril de 2000.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de agosto de 2004, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

34 Al respecto, el Consejo de Estado señaló: "(...) la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia" -20 de agosto de 2004, M. P. Camilo Arciniegas Andrade-.

35 Se trataría aquí de un ejemplo de la hipótesis planteada por Betti cuando señala que el ordenamiento jurídico valora la función práctica de la autonomía privada y en algunos casos, como en este, "no juzga su función digna o necesitada de tutela, en cuyo caso ignora el negocio y lo abandona a sí mismo como indiferente, dejándolo desprovisto de sanción jurídica". Betti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, trad. de Martín Pérez, 3a edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, p. 51.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, Ref. 11001-03-24-000-2001-00260-01.

37 La clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en su octava edición (2002) comprende: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 17 de febrero de 2005, C. P. María Claudia Rojas Lasso, Ref. 11001-03-24-000-2001-00275-01.

39 Dicha norma, en lo pertinente, dispone: "Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia (...)".

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, N° 11001-03-24-000-2002-00237-01.

41 Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, Resolución 44607, diciembre 26 de 2001.

42 Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, Resolución 29949 (septiembre 20 de 2002) y Resolución 38741 (noviembre 29 de 2002).

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de octubre de 2007, C. P.: Martha Sofía Sánz Tobón, Exp. 2003-00228. En esta oportunidad, esa corporación solicitó interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que, en proceso 167-IP-2005, indicó: "El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que infrinja indebidamente el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero. El consentimiento que otorgue el titular del derecho al solicitante del registro, significa que, a través de este acto expreso e inequívoco, conviene en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris para el acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la subregión. Por lo que el límite fundamental del consentimiento de las partes está dado por el riesgo de confusión en defensa del público consumidor" -Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005-.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de julio de 2008, Rad. 11001-03-24-000-2003-00226-0, C. P. Camilo Arciniegas Andrade. En esta oportunidad, se solicitó también interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que se manifestó: "De conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión. Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas" -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 92-IP-2005 (agosto 31 de 2005)-.

45 Los integrantes pueden ser personas naturales o jurídicas comerciales y civiles -Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de mayo de 2002, M. P. Olga Inés Navarrete Barrero Rad. 250002324 0002001038801 (7342)-, empresas unipersonales -Superintendencia de Sociedades, Oficio 125-56352, septiembre 17 de 1998-, entidades del Estado -Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-15215, abril 13 de 1998- y personas naturales -Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-50924, noviembre 12 de 1996-.

46 Al respecto, explica Galgano: "El grupo de sociedades es la forma jurídica propia de la mediana o gran empresa de nuestro tiempo. Cuando la empresa alcanza dimensiones económicas de importancia y está provista de una organización compleja, extendiendo su acción a vastos mercados, asume inevitablemente su configuración bajo la dirección unificada de una sociedad directora o holding que opera por medio de una pluralidad de sociedades" -Galgano, Francesco, Los grupos societarios: dirección y coordinación de sociedades, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2009-.

47 Aparte transcrito en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, julio 24 de 2008, Rad. 11001-03-24-000-2003-00226-0, C. P. Camilo Arciniegas Andrade.

48 "Mencionamos que los grupos se encuentran caracterizados por una ambivalencia consistente en la independencia de quienes los conforman y la unidad empresarial resultante de la totalidad, esto último por la existencia de un interés común determinado por el sujeto de derecho que ejerce la dominación. Podría pensarse que la mencionada ambivalencia entre unidad y pluralidad es negativa por la falta de claridad que se presentaría en algunos supuestos en los que el grupo sería considerado casi como un solo sujeto o mejor como una sola empresa, por ejemplo en materia de derecho de la competencia, y en otras hipótesis en las que la figura fuera concebida como una pluralidad de sujetos con total independencia" -Córdoba Acosta, Pablo Andrés, El gobierno de la empresa de grupo: visión empresarial en la perspectiva del gobierno corporativo, en La empresa en el siglo XXI, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p.139-.

49 Bertone y Caballenas explican las razones por las cuales las marcas distinguen productos o servicios y no el origen empresarial de estos: "Si las marcas identificaran a la empresa productora del bien o servicio de que se trate, en lugar de hacerlo con estos últimos, habría tres inconvenientes de significación. Por una parte, se haría cumplir a las marcas la función que ya cumplen los nombres de tales empresas, cuya utilización se encuentra tutelada por un conjunto de reglas que excede el ámbito marcario. En segundo lugar, se impediría a una empresa producir distintas variedades de un producto, o distintos tipos de artículos; no habría manera de individualizarlos entre sí. En tercer lugar, no existe respecto de los nombres el complejo sistema que, para evitar la confusión entre los signos distintivos que son las marcas, ha desarrollado el sistema jurídico" -Bertone, Luis Eduardo & Cabanellas de Las Cuevas, Guillermo, Derecho de las marcas, tomo I, Ed. Heliasta, Argentina, 1989, p. 45-.

50 En el caso Vega-Wega, el Consejo de Estado analizó una declaración de consentimiento suscrita por la compañía Vega Grieshaber VG, titular en Colombia de la marca "Vega", que señala: "Por medio de la presente otorgamos nuestra autorización escrita para el uso y registro en Colombia, por parte de Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) (...) de la marca Wega para productos de la clase 09 para equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores". Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 agosto del 2004, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

51 Sobre la dificultad de realizar listas con prohibiciones para el uso futuro de la marcas, puede consultarse el litigio por la marca Apple entre la Apple Corps Limited y Apple Computer, Inc., empresas que señalaron en un acuerdo que el sello discográfico de Los Beatles -Apple Corps- tendría el derecho exclusivo de sus marcas Apple para cualquier obra creativa cuyo contenido sea la música o las interpretaciones y ejecuciones musicales; mientras que Apple Computers tendría el derecho exclusivo a usar su propio Apple para comercializar productos electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos. Con todo, luego de años de convivencia pacífica, las actividades de las empresas empezaron a acercarse cuando Apple Computers creó el software iTunes, luego el dispositivo portátil iPod y, en el 2003, la tienda virtual iTunes Music Store, que permite que la música pueda ser descargada legalmente a través de internet. La compañía de Los Beatles consideró que Apple Computers violó el acuerdo al usar el logotipo de Apple en el sitio iTunes Music Store, así que lo demandó, argumentando que usaba la marca en relación con productos de contenido musical, ámbito que Apple Corps se había reservado en el acuerdo. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales concluyó que el uso de la marca Apple por la compañía de computadores no configuraba una violación al acuerdo de coexistencia, principalmente, porque un consumidor razonablemente informado no asocia la música con el medio que le permite acceder a ella, por lo que la función de las marcas de cada una de las compañías no fue trasgredida, tanto Apple Computer como Apple Corps siguen siendo reconocidas por el público para ámbitos diferenciados. Véase: Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, fallo del 8 de mayo de 2006, Apple Corps. Limited contra Apple Computer, Inc., [2006] EWHC 996 (Ch). El texto de la sentencia puede encontrarse en <www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j4226/apple_v_apple_hc03c02428_0506.htm> consulta del 20 de enero del 2011.

52 Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

53 El artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 señala: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada".

54 Recuérdense los casos: Starbucks-Starburst; Starbucks coffee-Starburst; Vega-Wega; BSCH-BOSCH; Universal-Café Universal.

55 Ver los casos: BBVA-BBVA Bancomer; BBVA-BBVA Envíos de dinero y General-General Motors.

56 El artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC del 15 de abril de 1994) indica como derechos conferidos al titular marcario: "El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los miembros de reconocer derechos basados en el uso".

57 Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Intelectual, Resolución 18176, julio 30 de 2004.

58 En palabras de Betti: "Es libre el particular de actuar según su propio juicio, con tal, por otra parte, de que él sólo soporte las consecuencias de su comportamiento, sean ventajas u onerosas" -Betti, Teoría general..., op. cit., p. 46-. "La noción de libertad y autonomía no puede asimilarse a la de mero arbitrio, por lo cual, y sin contradecirse, siempre presupone límites, ante todo aquel básico del respeto por los intereses ajenos. En concreto resulta sencillo explicar cómo la actividad de los particulares en tales campos, permaneciendo libre, ha de someterse a la disciplina dictada por el ordenamiento que le impone una serie de cargas y límites (p. ej. requisitos subjetivos, objetivos, de forma, etc.), a los cuales han de ajustarse sin vacilaciones los interesados, si es que quieren alcanzar sus propias finalidades dentro del Derecho" -Scognamiglio, Renato, Teoría general del contrato, trad. de Fernando Hinestrosa, Universidad Externado, Bogotá, 1971, p. 17-.

59 El artículo 16 del Código Civil, al indicar los límites a la autonomía contractual, indica: "No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres".

60 Normativas consideradas de orden público económico, que se compone por "unos principios jurídicos generales que inspiran y presiden la organización económica de cada país en cada momento de su historia. No son principios inmutables ni absolutamente permanentes. (...)". Véase: Díez Picazo, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial, tomo I, 5a edición, Editorial Civitas, Madrid, 1996, p. 44.

61 Sobre la noción "orden público económico", Díez Picazo, citando a Federico de Castro (De Castro, Federico, "Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad", Anuario de Derecho Civil, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1982, 35, (4), pp. 987-1086), ha señalado: "No solo constituyen el orden público económico las actividades del Estado dirigidas a conformar económicamente la sociedad. También son orden público económico las directrices básicas con arreglo a las cuales, en un momento dado históricamente, se asienta la estructura y el sistema económico de esta misma sociedad".

62 Ferri define la autonomía privada como un poder y defiende en su clásico estudio la idea del negocio jurídico como fuente de normas jurídicas. Indica: "La autonomía privada no es expresión de una mera licitud o facultad, sino manifestación de poder y precisamente del poder crear, dentro de los límites establecidos por la ley, normas jurídicas" -Ferri, La autonomía privada, op. cit, p. 8-. Betti, por el contrario, manifiesta que la autonomía privada no es fuente de normas jurídicas, sino creadora de relaciones jurídicas: "En la medida en que se la reconoce por el orden jurídico, ésta no es llamada a crear, ni siquiera a integrar ninguna norma jurídica, sino a hacer surgir la hipótesis de hecho de una norma ya existente, dando vida, entre individuo e individuo, a la relación jurídica que la norma dispone" -Betti, Teoría general..., op. cit., p. 46-. En el mismo sentido, Luis Díez Picazo y Antonio Guillón dicen: "El poder individual carece de aptitud para crear normas de Derecho", pues simplemente tiene poder para generar o reglamentar relaciones jurídicas -Sistema de derecho civil, volumen I, 5a edición, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, p. 375-.

63 Así mismo, para encontrar la diferencia entre orden público y normas imperativas, Díez Picazo señala que el concepto de orden público económico puede basarse en "normas extrapositivas no expresadas en textos legales". Véase: Díez Picazo, Fundamentos., op. cit., p. 43.

64 Tal idea no encajaría dentro de la teoría de Ferri, quien, para explicar el ejercicio del poder en el derecho público y el ejercicio del poder mediante la autonomía contractual, indica: "Todo acto de ejercicio de poder en el campo del derecho público es al mismo tiempo y necesariamente un acto debido, es decir, un acto que constituye cumplimiento de un deber. El límite para los poderes públicos, es una directriz para la acción que han de desarrollar. Por el contrario, la autonomía privada no está limitada de modo semejante. A este poder no le está unido ningún deber de actuación, y por consiguiente, con mayor razón, ningún deber de actuación para un fin determinado. El acto privado autónomo, es decir, el negocio jurídico es, al menos, normalmente, un acto espontáneo que no constituye cumplimiento de un deber" -Ferri, La autonomía privada, op. cit, p. 353-.

65 Ibíd., p. 57.

66 Por esa razón, insistentemente se ha repetido que la celebración del acuerdo no garantiza que la autoridad marcaria registre las marcas objeto del acuerdo, de tal manera que convivan en el mercado amparadas por los derechos que otorga el registro. "No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (....). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular" -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 50-IP, 2001, y 167-IP, 2005-.

67 "El Estado, por razones de interés público y de utilidad social, como director responsable de la marcha general de la economía, ha desplegado su actividad reguladora al campo contractual, de tal suerte que, en el derecho moderno no es extraña su intervención, en la actividad de los particulares, y, por ello, la autonomía absoluta de que antes se hacía gala, se encuentra ahora reemplazada por los denominados por la doctrina 'contratos dirigidos', en los cuales la voluntad de los particulares se encuentra restringida porque así lo exigen el interés general y el orden público" -Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M. P. Pedro Lafont Pianetta, Exp. 4818, octubre 8 de 1997-.

68 La Corte Constitucional, al referirse al modelo económico adoptado en la Constitución Política de 1991, ha indicado: "La Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general. (.) La necesidad de hacer compatible la iniciativa privada con los intereses de la sociedad implica que los agentes de mercado autorrestrinjan sus actividades en el mercado, con el fin de evitar que un uso abusivo de las libertades constitucionales impidan el goce efectivo de los derechos vinculados con dichos bienes valores" -Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva-.

69 Con respecto al modelo de consumidor para el examen sobre la confusión marcaria, la Superintendencia de Industria y Comercio, en Resolución 41 del 13 de enero de 2004, señaló: "El patrón de consumidor que la mayoría de regulaciones y autoridades tiene en cuenta para establecer el entendimiento de un mensaje, es el llamado 'consumidor racional', el cual es explicado por la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de América (...) en los siguientes términos: 'Un anunciante no puede ser acusado de ser responsable por cualquier concepción errada imaginable, o aún más por una concepción descabellada, donde las interpretaciones estarán sujetas a la ridiculez o a la debilidad mental. Algunas personas, por su ignorancia o por su incomprensión, pueden caer en error hasta por una información escrupulosamente honesta. Así, si unos pocos transeúntes despistados creen, por ejemplo, que todos los 'pastelitos daneses' son hechos en Dinamarca, ¿es por ello sancionable como engaño anunciar 'pastelitos daneses' cuando ellos son hechos en este país? Por supuesto que no. Una interpretación no se convierte en falsa o engañosa solamente por el hecho de que sea malentendida irracionalmente por un segmento insignificante y no representativo de las personas a las cuales el mensaje está dirigido' (Federal Trade Commission, Deception Policy Statement, october 14, 1983)".

70 En sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, se indicó: "Esta Sección y el Tribunal de la Comunidad Andina han admitido a registro las marcas débiles y precisado que las expresiones descriptivas, genéricas o de uso común son susceptibles de formar signos marcarios en los que se combinen con otros elementos de fantasía de modo que los conjuntos resultantes sean suficientemente novedosos, distintivos y tengan eficacia singularizadora" -Sentencia 1001-03-24-000-2002-00275-01, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, enero 24 de 2008-.

71 Así ocurrió, por ejemplo, con las marcas "General" y "General Motors", cuyos titulares suscribieron un "Acuerdo Mundial de Marcas", que, examinado por el Consejo de Estado, permitió el registro conjunto de las marcas. Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11001-03-24-000-2002-00237-01, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, noviembre 8 de 2007.

72 "El principio de especialidad señala que un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en un mercado, sino de manera relativa en relación únicamente con los productos o servicios indicados por el interesado al momento de la solicitud del registro del signo" -Castro García, Juan David, Propiedad industrial, 1a edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, p. 54-.

73 Sobre el riesgo de confusión indirecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha explicado: "Se caracteriza porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común" -Interpretación Prejudicial 109-IP-2002, abril 1° de 2003-.

74 Tal posición es sostenida en sentencia del Consejo de Estado en la que consintió el registro de marcas que incluían la expresión bbva solicitadas por diferentes sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial -el grupo empresarial Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de julio de 2008, Rad. 11001-03-24-0002003-00226-0, C. P. Camilo Arciniegas Andrade.

BIBLIOGRAFÍA

1. Betti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, trad. de Martín Pérez, 3a edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983. [ Links ]

2. Bertone, Luis Eduardo & Cabanellas de Las Cuevas, Guillermo, Derecho de las marcas, tomo I, Ed. Heliasta, Argentina, 1989. [ Links ]

3. Castellanos, Ximena & Castellanos, Margarita, "El uso ilegítimo de la marca en el proceso de integración andino", Colección de Seminarios N° 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Pontifica Universidad Javeriana, 2002. [ Links ]

4. Castro García, Juan David, Propiedad industrial, 1a edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009. [ Links ]

5. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia Rad. 11001-03-24-000-2001-00159-01(7062), consejera ponente: Olga Inés Navarrete Barrero, febrero 19 de 2004. [ Links ]

6. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia Rad. 11001-03-24-000-2001-0160-01, consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade, agosto 20 de 2004. [ Links ]

7. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, agosto 26 de 2004. [ Links ]

8. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11001-03-24-000-2001-00275-01, consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, febrero 17 de 2005. [ Links ]

9. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11001-03-24-000-2001-00260-01, consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade, marzo 31 de 2005. [ Links ]

10. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11001-03-24-000-2002-00237-01, consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade, noviembre 8 de 2007. [ Links ]

11. Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 2003-00228, consejera ponente: Martha Sofía Sánz Tobón, octubre 18 de 2007. [ Links ]