1. Introducción

A pesar de que el clientelismo, como forma predominante de relación entre políticos y votantes, prácticamente ha desaparecido en las democracias consolidadas (Stokes, 2007), sigue siendo común en países en desarrollo que, democráticos o no, ven cómo las elecciones de sus representantes para la administración de lo público están permeadas por la entrega de comida, alcohol, dinero, y hasta privilegios sobre recursos públicos a cambio de votos.

El clientelismo, entendido como el intercambio individualizado y contingente de bienes y servicios por apoyo político o votos, elige como blanco mayoritariamente a las personas más vulnerables, tal como lo advierte Weitz-Shapiro (2014). En parte porque son individuos que tienen intereses económicos y políticos compartidos, y su utilidad marginal es mayor por cada peso invertido a cambio de su voto (Stokes et al., 2013). En consecuencia, para los políticos es relativamente más barato obtener votos de los pobres, para quienes son más valiosos los bienes y servicios ofrecidos, en comparación con personas de clase media o alta.

Esta concepción sustentada en la teoría de la modernización cobra sentido, pues no cabe duda de que quienes viven en situación de pobreza ven en los beneficios de las relaciones clientelares una oportunidad para recibir regalos, dinero y empleo, que probablemente por la vía formal no recibirían. Sin embargo, esta teoría obvia elementos de la democracia como la participación y la rendición de cuentas, que al modificar las preferencias de los ciudadanos pueden hacer menos atractivos los beneficios clientelistas.

Esta investigación se interesa por explorar la relación entre clientelismo y pobreza, y cómo esta puede verse afectada por diferentes configuraciones de rendición de cuentas democrática. A partir de esto, nos planteamos como interrogante ¿por qué es la rendición de cuentas una herramienta eficiente para debilitar el clientelismo?

Bajo la intuición teórica que motiva este ejercicio empírico, se considera que la existencia de instituciones u organizaciones que promueven la participación de los ciudadanos en la discusión y el diseño de políticas públicas que los afectan es un factor que incide en su capacidad para analizar retrospectivamente el desempeño de los gobernantes y exigir rendición de cuentas. De esta forma, los ciudadanos, aunque pobres y con una propensión alta hacia los beneficios que les ofrecen mediante los intercambios clientelares, establecen relaciones con los políticos, pero no se conforman con la entrega de bienes y servicios a cambio del voto: sus exigencias incluyen mayor compromiso por parte de los políticos.

En consecuencia, la participación de los ciudadanos en la discusión de asuntos políticos (de tipo comunitario, regional o nacional) fortalece su capacidad para tomar decisiones en relación con la elección de quienes ejercen la representación democrática. En virtud de esta propuesta argumentativa, la teoría de la agencia constituye una base desde la cual se parte para comprender cómo el vínculo entre ciudadanos (principales) y gobernantes (agentes) depende de la efectividad de la acción colectiva reflejada en la rendición de cuentas democrática.

Este trabajo está compuesto por el estado del arte, dividido en subtemas; seguido de la metodología, resultados, conclusiones y referencias.

2. Estado del arte

En este fragmento de la investigación haremos una aproximación teórica sobre los asuntos relacionados con clientelismo y pobreza, más que solo pobreza, democracia y vínculos ciudadanos-políticos: la participación y la rendición de cuentas democráticas como frenos al clientelismo que es vital abordarlos para tener una mayor claridad y profundidad sobre lo estudiado.

2.1 Clientelismo y pobreza

En esta investigación se parte del concepto material de pobreza asociado a la limitación de recursos, popularizado por la ONU (1995), citada por la Fundación Internacional Koyamada (s.f.) que la define como “la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información” (p. 1).

Esta concepción de pobreza es coherente con las propuestas que históricamente ha liderado la ONU para superar esta condición, en la que se clasifica a los países de acuerdo con su nivel de ingresos per cápita. Esta medida constituye, además, uno de los criterios más usados para identificar a los países pobres en el mundo desde la perspectiva de los ingresos. En particular, la ONU (2020) publica anualmente el reporte de los Países Menos Desarrollados3, en el que el primer criterio de clasificación está definido por el ingreso per cápita de cada país.

El vínculo entre clientelismo y pobreza tiene una larga tradición en la literatura sobre los vicios de los procesos electorales. Hite-Rubin (2015) encontró que la pobreza y el clientelismo político están relacionados vía informalidad institucional. Por lo que a medida que las sociedades se desarrollan económicamente y se gesta un mayor grado de formalidad institucional, el clientelismo tiende a desaparecer.

Por su parte, en su análisis sobre las relaciones políticas en naciones de África y Latinoamérica, Stokes et al. (2013) corroboran empíricamente la existencia de una relación significativa entre clientelismo y pobreza. Demuestran que el clientelismo es mayor en países pobres, y la probabilidad de que las personas pobres sean objeto de compra de votos por parte de los políticos es alta. Ofrecen además una explicación a este hallazgo empírico y establecen que las decisiones de voto de los individuos dependen de la capacidad de los partidos o candidatos para aumentar su utilidad marginal: es mayor el aumento de la utilidad marginal de una persona pobre que de una rica por cada peso invertido por las maquinarias.

Su teoría se extiende al establecer que los individuos toman sus decisiones de voto en virtud de sus funciones de utilidad. Dicha función depende negativamente de la lejanía ideológica del candidato y positivamente de la magnitud del recurso clientelar que el candidato le ofrece (Stokes et al., 2013).

Mientras mayor sea el peso que el individuo le da al recurso que le ofrecen en relación con su pérdida de utilidad por votar por un candidato lejano a su ideología, mayor será la probabilidad de que el individuo tome su decisión de voto influenciado por el clientelismo. Adicionalmente, destacan una razón para la compra de votos enfocada en personas pobres: su aversión al riesgo, esto es, su alta valoración de pequeños aumentos en su utilidad marginal proveniente de recursos clientelares, dado que perciben un alto riesgo en creer en las promesas de campaña de los candidatos o partidos.

Por su parte, Markussen et al. (2011) encuentra una fuerte interacción entre desigualdad económica y afiliación partidista en la determinación del clientelismo. Logran demostrar que, a nivel de gobiernos locales en la India, el clientelismo ejecutado a través de la afiliación a partidos políticos es significativo, y esta relación está fuertemente influenciada por el nivel de desigualdad. De hecho, sus hallazgos muestran que en comunidades igualitarias el clientelismo no es importante en la distribución de recursos públicos, mientras que en comunidades muy desiguales el clientelismo es determinante.

Las estrategias clientelistas de los políticos no solo toman formas de dominación e instrumentales hacia los clientes pobres. De acuerdo con Auyero (2001) -que explora las tácticas del peronismo en Argentina para crear lealtades a partir de la política social-, el clientelismo se sitúa en zonas con problemas socioeconómicos latentes, como pobreza, desempleo, tráfico de drogas y violencia, pero las prácticas clientelistas están moldeadas por los objetivos de los pobres. De modo que la formación de redes se configura por medio de relaciones de intercambio no solo de bienes y servicios, sino cultural y simbólico, en el que los pobres tienen agencia para determinar el destino, la duración y el tipo de intercambio en las relaciones con políticos que buscan apoyo.

2.2 Más que solo pobreza

La literatura más reciente sobre clientelismo, en la que se exploran las causas de su persistencia o debilitamiento, ha estado influenciada por la teoría de la modernización. Lipset (1959) establece que el funcionamiento de la democracia mejoraba a medida que había mayor industrialización, urbanización, ingresos y educación. Bajo el lente de esta teoría, la creciente prosperidad es crucial para generar cambios en las preferencias de los ciudadanos y en la naturaleza de sus demandas hacia los gobiernos, que generan presión por la buena gobernanza (Weitz-Shapiro, 2014).

La importancia del nivel de desarrollo, en relación con el clientelismo, radica en que una mayor prosperidad va de la mano con el surgimiento de una clase media más grande en proporción y menos dependiente de los recursos que ofrecen los políticos a cambio de apoyo electoral, según esta literatura. Por lo cual, a medida que aumenta el nivel de desarrollo, el clientelismo tiende a desaparecer (Weitz-Shapiro, 2012; 2014; Stokes et al., 2013; Bustikova y Corduneanu-Huci, 2017; Hicken, 2011; Kitschelt y Wilkinson, 2007; Muller, 2007; Piattoni, 2001).

Los votantes más pobres son más propensos a aceptar intercambios clientelares, pues los valoran mucho más (mayor utilidad marginal) que quienes tienen mayores niveles de ingresos. Esa valoración es de gran importancia al suponer la relación clientelar como una transacción recíproca en la que votantes y políticos calculan estratégicamente costos y beneficios.

De manera análoga a este análisis económico, Magaloni et al. (2007) catalogan el clientelismo como “una estrategia de inversión política que busca persuadir a los votantes y cubrir los riesgos electorales cuando es necesario invertir en más bienes públicos para ganar las elecciones” (p. 202). Weitz-Shapiro (2014), por su parte, afirma que a medida que crece la clase media se incrementan los costos (de audiencia) en que incurren los políticos al tomar la decisión de atraer votantes por medio del clientelismo, en dos vías: 1) porque el clientelismo genera malas prácticas de gobernanza y los votantes de clase media, más autónomos y educados, no apoyan este tipo de políticas; y 2) por razones normativas, los votantes de clase media tienden a castigar a los políticos clientelistas no votando por ellos.

Por su parte, Hicken (2011) no da por sentado que se reduzca la utilidad marginal del voto comprado a medida que se incrementan los ingresos de los votantes. Lo que argumenta es que con el desarrollo aumentan los recursos de ambos, patrones y clientes, para la compra de votos, con lo cual el desarrollo podría tener un efecto ambiguo sobre la compra de votos pues “se hace más costosa la compra, pero el patrón cuenta con más recursos” (Hicken, 2011, p. 300). Eso sí, se muestra convencida del efecto de la urbanización sobre el clientelismo vía costos, pues considera que la urbanización dificulta la creación de lealtades al estilo de sociedades tradicionales más diádicas y personalizadas, mientras las redes son más indirectas y costosas (Hicken, 2011).

Weitz-Shapiro (2014) sostiene la tesis de que la combinación de altos niveles de competencia política y una clase media considerable conllevan a algunos mandatarios locales a prescindir del clientelismo como una forma de relacionarse con sus votantes.

Esto se debe en gran medida a que, a pesar de que el clientelismo incrementa el apoyo de los más pobres, reduce el apoyo de quienes no son pobres. En su argumento, Martínez y Corral (2015) precisan que ninguno de los dos factores es suficiente por sí solo para reducir el clientelismo. La lógica de este mecanismo es que cuando los votantes son en su mayoría pobres y existe una alta competencia electoral, los gobernantes de turno están tentados a aplicar estrategias clientelistas para mantenerse en el poder; asimismo, la existencia de una clase media mayoritaria no genera incentivos suficientes para que los políticos prescindan del clientelismo.

Una postura alternativa al análisis de costos, enfocado en la oferta, es la teoría que ofrece Lyne (2007) en lo que ella denomina el dilema del votante. En su planteamiento establece que la decisión de usar o no clientelismo también depende de las estrategias de los clientes. La decisión de los votantes, entre bienes clientelistas o programáticos, depende tanto de sus niveles de ingresos como de su capacidad para resolver problemas de acción colectiva en su comunidad. Un votante se decidirá por bienes clientelistas siempre que los bienes que le otorgan tengan un valor mayor que el beneficio colectivo de la buena gobernanza (Lyne, 2007). Esta óptica ve al votante como hacedor y no como tomador de precios.

Berenschot (2018) también ofrece un análisis alternativo de relación entre desarrollo económico y clientelismo. Se enfoca, más que en el nivel de desarrollo, en el tipo de desarrollo que puede fomentar u obstaculizar la emergencia de una sociedad civil más autónoma y una esfera pública más abierta. Bajo su perspectiva, el clientelismo será más penetrante cuando las economías locales son altamente dependientes del Estado y poco diversificadas.

2.3 Democracia y vínculos ciudadanos-políticos: La participación y la rendición de cuentas democráticas como frenos al clientelismo

Dentro de la literatura que liga clientelismo y democracia, son destacables dos enfoques: el primero de ellos describe esta interacción como un vestigio de formas pre-modernas de relacionamiento político (Howell et al., 1980). Bajo esta perspectiva, el clientelismo tendería a desaparecer con la modernización económica y política. La creciente prosperidad se considera, pues, determinante del cambio de preferencias de los ciudadanos y de la naturaleza de sus demandas, redireccionadas hacia exigencias de buen gobierno (Lipset, 1959). El otro enfoque, sujeto a la evidente continuidad de prácticas clientelistas a pesar de la modernización, se concentra en explicar cómo el clientelismo se adapta a circunstancias cambiantes (Roniger et al., 2004). Este segundo enfoque pone de manifiesto la importancia de las instituciones como variable explicativa de la transformación y continuidad del clientelismo.

Dentro de la variedad de instituciones democráticas que están relacionadas con los vínculos entre ciudadanos y políticos, se encuentran las organizaciones que facilitan el ejercicio de la gobernanza local o comunitaria, las cuales, como se argumenta en esta investigación, son un factor determinante de la predominancia del clientelismo; pero, ¿cómo funciona el mecanismo que debilita el clientelismo mediante la participación local de los ciudadanos?

El modelo de la agencia en política resulta útil como punto de partida para responder a esta pregunta, pues se fundamenta en la existencia de un principal y un agente que interactúan de manera que el principal delega poder en el agente para que este actúe en defensa de sus intereses (Maravall, 1999). En el caso particular de la política electoral, los gobernantes están en una relación de agencia con sus electores, que en ese escenario son los principales. Bajo esta relación principal-agente en el campo electoral, la teoría reconoce que:

Los gobernantes están en una relación de agencia con sus electores, y el electorado es limitado por diversas razones, para saber que están haciendo o dejando de hacer esos gobernantes. Incluso, si los ciudadanos pueden ver lo que hacen sus gobernantes, no están muy claros en qué es lo que quieren que ellos hagan. Y peor aún, el conjunto de herramientas que tiene los votantes para castigar o premiar el comportamiento de los agentes (gobernantes) es muy limitado (Ferejohn, 1999, p. 133).

Las elecciones se conciben como el mecanismo democrático por excelencia que permite que los ciudadanos puedan asegurarse de que los políticos actúen en defensa de sus preferencias políticas. Pero, aunque los políticos prometen defender los intereses de sus electores cuando están en campaña, lo cierto es que la ciudadanía no está dotada, aun cuando pueden castigarlos retrospectivamente en las siguientes elecciones, para confrontar a los gobernantes que no cumplen con sus promesas de campaña.

Esta asimetría de poder se manifiesta en una débil responsabilidad por parte del gobernante sobre lo que les corresponde frente a las expectativas de la ciudadanía, esto es, es una deficiente rendición de cuentas democrática.

La configuración de los vínculos entre ciudadanos y políticos, sustentada por la teoría del agente-principal, genera desazón en los principales, limitados por la forma como está confeccionada la democracia, que hace costoso para el ciudadano activo en democracia lograr que el político cumpla con su parte del compromiso de defender los intereses comunes por encima de los particulares.

En consecuencia, el problema del cumplimiento por parte de los agentes que enfrentan los ciudadanos tiene que ver con la capacidad de los votantes para sancionar o premiar con firmeza a los políticos (Maravall, 1999), que es lo que los hace responsables (accountable) por sus acciones en el ejercicio del gobierno.

Pero esta concepción clásica de la teoría de la agencia no contempla otros mecanismos y herramientas de la democracia como los partidos de oposición, los movimientos sociales y las organizaciones cívicas que fomentan la participación de los ciudadanos, y en la medida en que los hacen políticamente más conscientes, reducen los costos de monitoreo y otorgan oportunidades, espacios y empoderamientos para que puedan hacer responsables al Estado y sus agentes por sus acciones y decisiones.

El tipo de rendición de cuentas al que hace referencia este trabajo de investigación considera las iniciativas ciudadanas como su motor generador de la reciprocidad por parte de los gobernantes, por lo que trasciende lo netamente electoral.

Ya O’Donnell (1997) había precisado el concepto de rendición de cuentas vinculado a lo electoral como un mecanismo de relación vertical:

En esos países (países con poliarquías, en el sentido de Robert Dahl, recientes) existe la rendición de cuentas electoral de la rendición de cuentas vertical. Utilizando el recurso de elecciones razonablemente limpias y libres los ciudadanos pueden castigar o recompensar a los representantes votando a favor o en contra de ellos, o de los ciudadanos que ellos apoyan, en la próxima elección. Igualmente, por definición, la libertad de opinión y de asociación (…) permite articular demandas a las autoridades públicas y eventualmente denunciar sus actos ilícitos (…). (p. 144).

Luego, define la rendición de cuentas horizontal como una novedad en relación con los mecanismos verticales de control al ejercicio electoral como la existencia de organismos estatales que están legalmente habilitados y autorizados para emprender acciones que abarcan desde la fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o destitución, en relación con actos u omisión de otras instituciones del Estados consideradas ilícitas (O’Donnell, 1997).

Esta concepción pionera sobre la diferenciación en términos de la configuración del control sobre las acciones gubernamentales, aun siendo ilustrativa, menciona apenas tangencialmente las iniciativas ciudadanas, externas a los mecanismos institucionales formales que pueden ejercer fiscalización, control y seguimiento del desempeño de los representantes en lo público.

Esta perspectiva no deja de ser fundamental para comprender la persistencia de los atributos indeseables de las democracias modernas como la corrupción y el clientelismo, pues aporta los mecanismos de autocontrol y de vigilancia entre las instancias del Estado encargadas del cumplimiento de la rendición de cuentas, vigilándose unas a otras (Schedler et al., 1999).

Bajo la concepción de este artículo, la rendición de cuentas democrática parte de las iniciativas estatales por fortalecer los mecanismos de participación, pero se gesta en la ciudadanía organizada, desde abajo, alrededor de soluciones para sus problemas colectivos.

Un interesante ejercicio al respecto lo constituye lo estudiado por Montambeault (2011), quien encontró en dos municipalidades en México que los mecanismos de participación local no generan una expansión de las prácticas clientelistas. Por el contrario, la participación que logra comprometer a los ciudadanos como parte de una comunidad interesados en el bien común, no como buscadores de beneficios individuales, puede frenar el avance de las prácticas clientelares. Para el caso de la ciudad de León en México, se destaca el mecanismo que vincula la participación con la responsabilidad de los gobernantes:

Lo ciudadanos han sido incluidos en los procesos de gobernanza de León a través de la existencia de mecanismos tales como comités barriales, los consejos de planificación e inclusión, los cuales en teoría incrementaron la rendición de cuentas y redujeron el clientelismo en los vínculos entre la sociedad y el Estado (Montambeault, 2011, p. 106).

En suma, los problemas que enfrentan los ciudadanos para castigar o premiar a sus gobernantes pueden ser solucionados a través de su activa participación en organizaciones de gobernanza local que fomentan la preocupación por los bienes comunes, y dotan a los ciudadanos de herramientas. Entre ellas, el poder de la acción colectiva para presionar a los políticos de manera que se hagan responsables por sus acciones mientras están en el poder público, lo cual a su vez incentiva las relaciones principal-agente, sustentadas en intercambios en los que prima el bien colectivo sobre el clientelismo (en donde predomina el beneficio individual).

Partiendo del interés por explorar la variación de la relación entre clientelismo y pobreza surge la primera hipótesis:

H1: A mayores ingresos per cápita de un país menores los niveles percibidos de clientelismo.

Esta primera hipótesis se sustenta en los postulados de la teoría de la modernización que establece que los individuos (y en términos agregados los países) más pobres les otorgan una valoración mayor a los beneficios clientelares, pero en la medida en que obtienen mayores ingresos ese tipo de bienes se hace cada vez menos atractivo. Por lo que la prosperidad de los países (mayores ingresos per cápita, urbanización, crecimiento de la clase media, mayores años de escolaridad, entre otros) debe verse reflejada en reducción de las prácticas clientelares.

H2: La participación ciudadana contribuye con la capacidad de los ciudadanos para exigir de los políticos responsabilidad por sus acciones y decisiones como gobernantes (rendición de cuentas).

La pertenencia o participación en organizaciones de gobernanza local o comunitaria activa la conciencia política de los ciudadanos para defender los intereses comunes sobre los particulares y para exigir a los gobernantes responsabilidad por sus acciones y decisiones.

H3: A mayores niveles de rendición de cuentas, mayor será la relación inversa entre clientelismo e ingresos de los países.

La ciudadanía empoderada de los asuntos y problemas colectivos de sus entornos locales, que tiene capacidad de negociación con los políticos para hacerlos responsables de las soluciones a sus problemas comunitarios, desincentiva su participación en intercambios clientelares cuyos beneficios se reparten de manera individual, es decir, el clientelismo.

3. Metodología

Este texto se desarrolló desde el tipo de investigación cuantitativa para el rastreo, sistematización y análisis de la información. Además, se empleó la hermenéutica, que permitió reconocer y analizar textos relacionados con el foco de nuestra investigación (clientelismo, pobreza y rendición de cuentas) para luego ponerlos a conversar y cruzarlos con los datos arrojados por la base de datos Varieties of Democracy (V-Dem).

En esta investigación se estimó el efecto mediador de la rendición de cuentas democrática, medida como el índice de rendición de cuentas sobre la relación entre pobreza y clientelismo. Para tal fin, se definió como variable dependiente el índice de clientelismo, que es una medida agregada de varios indicadores4: va de 0 a 1, donde los valores más cercanos a 0 indican una situación normativamente mejor en términos de la democracia, y los valores cercanos a 1 indican mayor presencia de prácticas clientelistas en las relaciones entre ciudadanos y políticos.

La estimación del modelo estadístico se hizo con la base de datos correspondiente al año 2019 para una muestra de 160 países sobre cuyas democracias V-Dem publica información, ver Tabla 1. Se excluyeron 19 países sobre los que V-Dem no publicó información de las variables de interés en el año 2019.

Tabla 1 Descripción de variables

| Variables | Unidad de medida | Descripción | Año |

|---|---|---|---|

| Log PIB per cápita | Log base 10. | PIB per cápita transformado a logaritmo base 10. | 2016 |

| Índice de rendición de cuentas (IRC) | Intervalo bajo a alto, de 0-1. | ¿En qué medida es el ideal de la rendición de cuentas democrática logrado? | 2019 |

| Se entiende como las restricciones que tiene el gobierno para el uso del poder político y los requerimientos que se le exigen para justificar sus decisiones. | |||

| Igualdad educativa | Intervalo de -3 a 3. | ¿En qué medida es una educación básica de alta calidad garantizada para todos suficiente para permitirles ejercer sus derechos básicos como ciudadanos? | 2019 |

| La medida va de -3 a 3, de muy desigual a muy igual. | |||

| Partidos en competencia | Intervalo de -3 a 3. | ¿Cuántos partidos políticos con representación en el Congreso o en la presidencia tienen manifiestos públicos y diferentes de los otros partidos? | 2019 |

| La medida va de -3 a 3, de ninguno a todos. | |||

| Índice de igualdad | Intervalo bajo a alto, de 0-1. | ¿Qué tan igualitaria es la protección de derechos y libertades entre los diferentes grupos sociales? | 2019 |

| Para garantizar la protección igualitaria de derechos y libertades, el Estado no debe interferir en la posibilidad de participar, y garantizar que los derechos de unos grupos sociales no vulneren los de otros. | |||

| Libertades civiles | Intervalo bajo a alto, de 0-1. | ¿En qué medida es la libertad civil respetada? | 2019 |

| Libertad civil se constituye como la ausencia de violencia por parte del Estado y la ausencia de constreñimiento para el ejercicio de la libertad privada y la libertad política por parte del gobierno. | |||

| Europa este y Asia central | Dicotómica: Toma el valor de 1 si el país pertenece a la región de Europa del este o Asia Central. | Países pertenecientes a la región de Europa del este o Asia Central. | 2019 |

| LAC | Dicotómica: Toma el valor de 1 si el país pertenece a la región de Europa del este o Asia Central. | Países pertenecientes a la región de Latinoamérica y el Caribe. | 2019 |

| Medio Oriente y Norte de África | Dicotómica: Toma el valor de 1 si el país pertenece a la región Latinoamérica y el Caribe. | Países pertenecientes a la región del Medio Este o el Norte de África. | 2019 |

Fuente: elaboración propia a partir de V-Dem (2019).

La ecuación del modelo estimado de regresión es la que se presenta a continuación:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜=??+𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎+ 𝛽2𝐼𝑅𝐶+ 𝛽3𝑍+𝜎 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎∗ 𝐼𝑅𝐶

Donde Z representa el vector de variables de control,

𝑍=𝑓 (𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖??𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑, 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛)

𝛽1 𝛽2 𝛽3 y 𝜎 representan los coeficientes del modelo de regresión, siendo 𝜎 el coeficiente de la interacción que permite estimar el efecto mediador de la rendición de cuentas en el efecto de los ingresos sobre el clientelismo, como se puede apreciar en el siguiente diagrama:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

↓

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 → 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜

Las variables explicativas de interés son el logaritmo del PIB per cápita para cada país y el índice de rendición de cuentas. El PIB per cápita se configura como una variable continua medida anualmente en dólares y convertida a logaritmo en base 10. Por su parte, el Índice de Rendición de Cuentas que refleja la capacidad de los ciudadanos para hacer a los políticos responsables de sus acciones y decisiones e imponerles sanciones (no necesariamente penales), en los casos en que sea necesario, es una variable normalizada que toma valores de 0 a 1, de muy bajo a muy alto.

Entre las variables de control se incluyeron proxis para la calidad de la educación en los países, la competencia política, indicadores de igualdad para el goce de derechos y libertades y variables dummy para tres diferentes regiones ubicadas en cuatro continentes: América, Europa, Asia y África, ver Tabla 2.

Tabla 2 Estadísticas descriptivas

| Variable | Obs | Media | Desv. Estandar | Mín | Máx |

|---|---|---|---|---|---|

| Índice de clientelismo | 160 | ,445 | ,257 | ,022 | ,911 |

| Log PIB per cápita | 160 | 9.230 | 1.209 | 6.428 | 11.848 |

| Índice de rendición de cuentas | 160 | ,710 | ,242 | ,110 | ,972 |

| Igualdad educativa | 160 | ,453 | 1.424 | -2.389 | 2.933 |

| Partidos en competencia | 160 | ,690 | 1.374 | -3.019 | 2.82 |

| Índice de igualdad | 160 | ,665 | ,323 | 0 | 1 |

| Libertades civiles | 160 | ,041 | ,013 | ,017 | ,076 |

| Europa este y Asia central | 160 | ,181 | ,386 | 0 | 1 |

| LAC | 160 | ,137 | ,345 | 0 | 1 |

| Medio Oriente y Norte de África | 160 | ,119 | ,324 | 0 | 1 |

Fuente: elaboración propia a partir de V-Dem (2019).

Para corroborar las hipótesis de investigación, para la segunda hipótesis se estimó la asociación entre el nivel de participación democrática y el índice de rendición de cuentas por medio de correlaciones de Pearson. Para las hipótesis uno y tres se corrieron modelos de regresión lineal, con interacciones en el caso de la hipótesis tres, que permitió poner en consideración el efecto mediador de la rendición de cuentas sobre la asociación entre pobreza y clientelismo, revisar Tabla 3.

Tabla 3 Modelo de regresión

| Variable dependiente | Índice de clientelismo | Modelo sin interacciones | Modelo con interacciones |

|---|---|---|---|

| Log PIB per cápita | -0,043*** | 0,009 | |

| (0,015) | (0,003) | ||

| IRC | -0,119 | 0,620 | |

| (0,079) | (0,430) | ||

| Igualdad educativa | -0,027** | -0,029** | |

| (0,014) | (0,014) | ||

| Partidos en competencia | -0,032** (0,013) | -0,024* (0,014) | |

| Índice de igualdad | -0,207*** | -0,204 | |

| (0,061) | (0,061) | ||

| Libertades civiles | 3.110*** | 2.788 | |

| (1.197) | (1.204) | ||

| UEeste_Asiacentral | 0,103*** | 0,092*** | |

| (0,033) | (0,034) | ||

| LAC | 0,084** | 0,075*** | |

| (0,039) | (0,039) | ||

| Medio Oriente y Norte de África | 0,058 | 0,046 | |

| (0,045) | (0,045) | ||

| LogPIBpercapita*IRC | -0,081* | ||

| (0,045) | |||

| N | 160 | 160 | |

| R-Cuadrado | 0,672 | 0,678 |

Nota: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de V-Dem (2019).

4. Resultados

Una aproximación para probar la segunda hipótesis la ofrece el coeficiente de la variable con la que se mide el ingreso per cápita de los países en el modelo de regresión lineal. Tal y como se presume en la literatura por teóricos como Weitz-Shapiro (2014) y Stokes et al. (2013), arroja un valor negativo estadísticamente diferente de cero, que confirma una asociación inversa entre clientelismo e ingreso per cápita, ver Figura 1.

Fuente: elaboración propia a partir de V-Dem (2019).

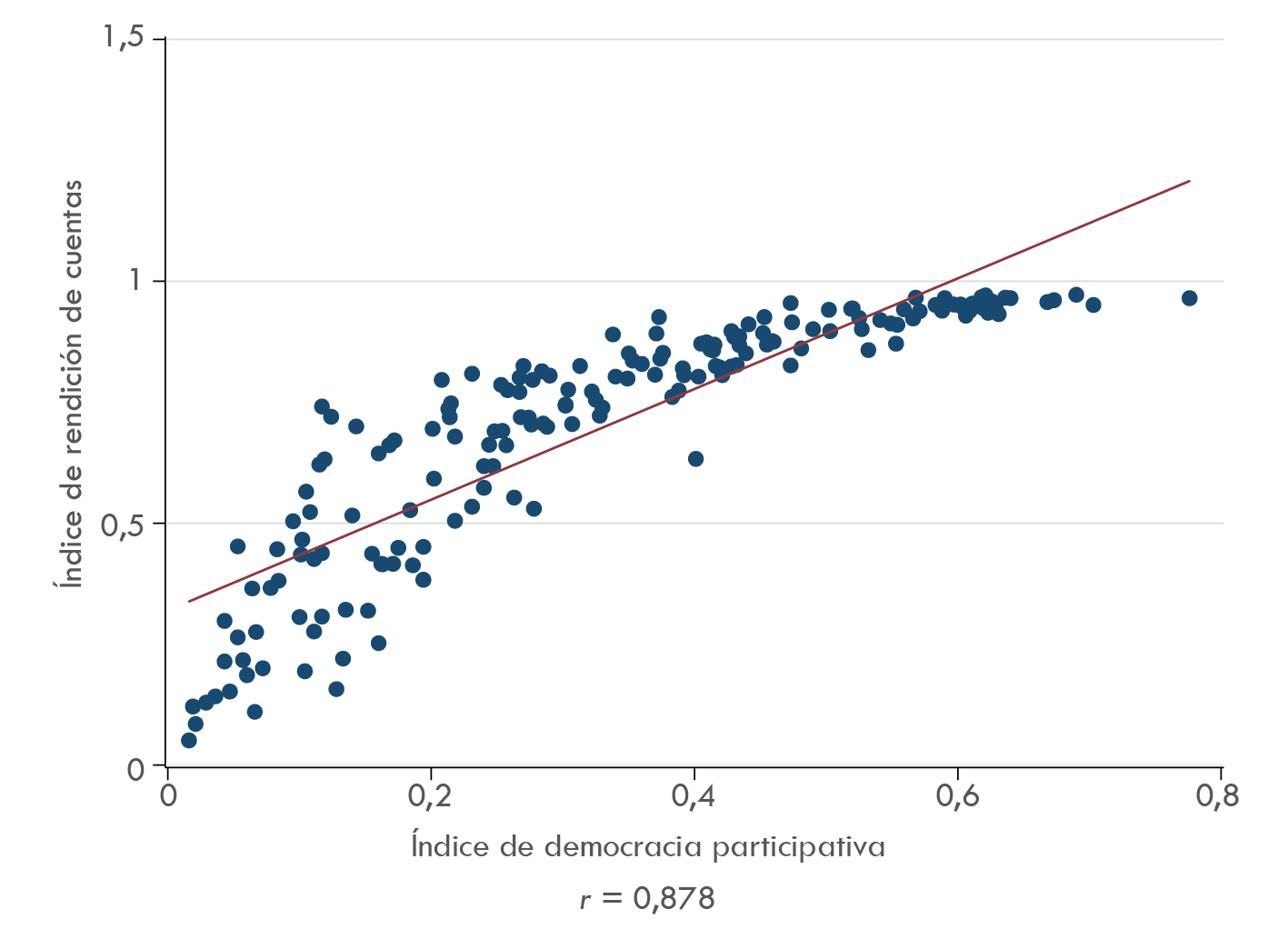

Figura 1 Asociación entre participación y rendición de cuentas

En relación con la primera hipótesis, el coeficiente de correlación de Pearson muestra claramente una fuerte asociación entre la participación y la rendición de cuentas. Y aunque este coeficiente no permite hacer inferencia, sí permite confirmar, dada su alta representatividad, la estrecha relación existente entre participación y rendición de cuentas, considerando que la muestra de 160 países constituye el 89% que son miembros reconocidos por la ONU en el mundo, y de los cuales la base de datos V-Dem cuenta con información sobre el desempeño de sus sistemas políticos.

Esta intuición teórica tiene sustento en la idea de que los políticos se hacen responsables por sus acciones y decisiones en la medida en que los ciudadanos cuenten con herramientas para sancionarlos o premiarlos, según sea el caso. Y es precisamente la pertenencia o participación en espacios de gobernanza local una de las herramientas que mayor empoderamiento generan en la ciudadanía a la hora de relacionarse con quienes ocupan posiciones de poder.

Esto puede darse, como ya se ha planteado, por varias razones: la primera de ellas es que los ciudadanos que se involucran en espacios de participación activan su conciencia política y se hacen más conocedores de los derechos y deberes del ejercicio de la gobernanza. Una segunda razón la constituye el hecho de que la participación local configura ciudadanos (principales) que se manifiestan de manera colectiva por sus derechos, y esto acciona el interés de los gobernantes por sus demandas. Y, finalmente, una razón de peso para que la participación esté fuertemente asociada con la rendición de cuentas es que los escenarios de contención democrática, como las protestas, los referendos, las revocatorias del mandato, entre otros mecanismos con que cuentan los ciudadanos, se confeccionan en los espacios de participación, y son este tipo de acciones contenciosas una gran herramienta para hacer responsables de sus acciones a los gobernantes.

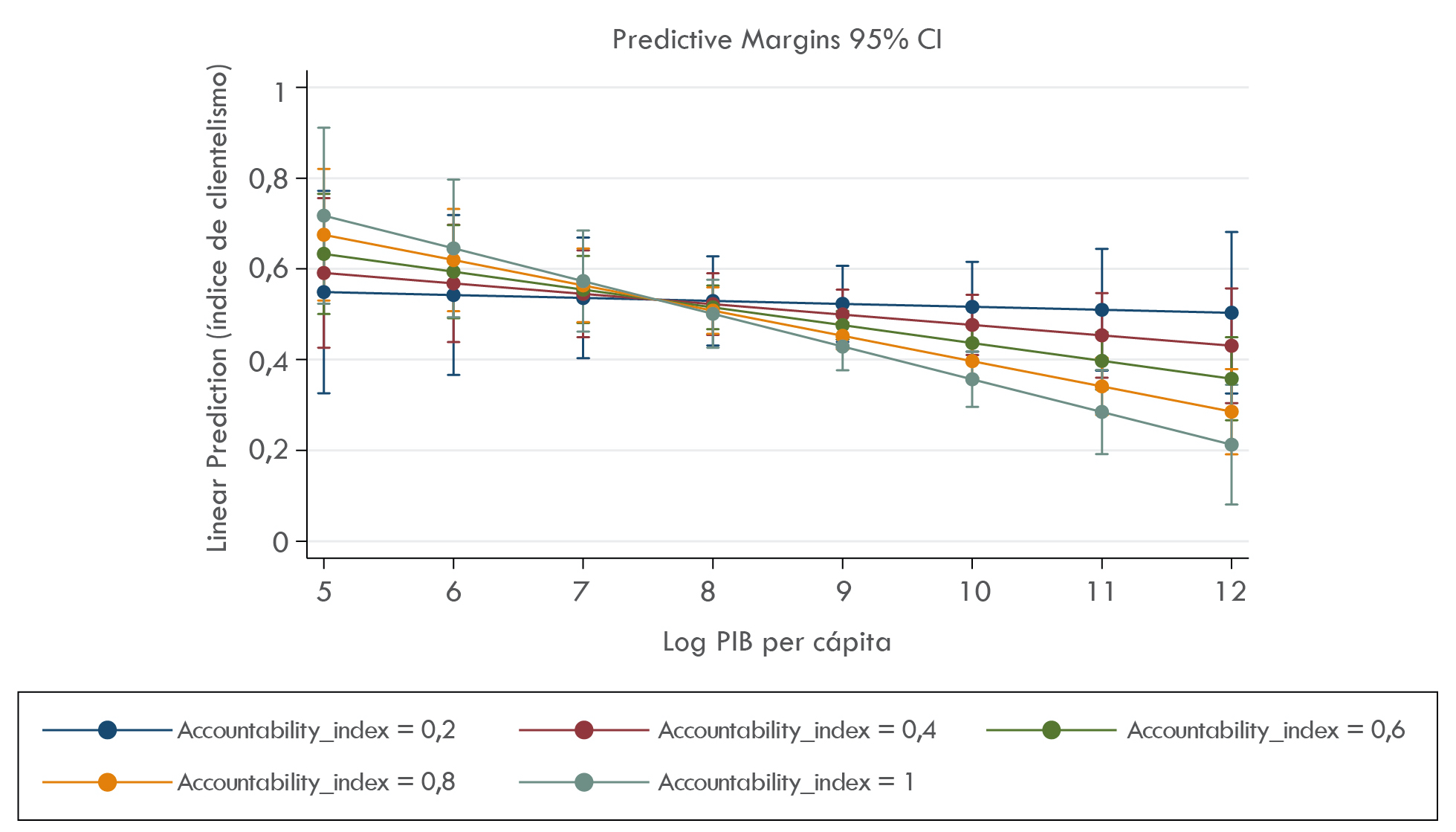

La tercera hipótesis de esta investigación plantea una relación de mediación. Para su corroboración se incluyó una interacción de las dos variables explicativas de interés, PIB per cápita y rendición de cuentas, con el propósito de determinar si la asociación del nivel de ingresos con el clientelismo depende del nivel de rendición de cuentas. En efecto, la interacción resultó estadísticamente significativa, lo cual confirma que la relación de estas variables con el fenómeno de interés sí depende una de los valores que tome la otra. Al revisar la Figura 2, se puede percibir cómo la relación inversa entre ingresos y clientelismo se hace cada vez más fuerte a medida que se incrementa el índice de rendición de cuentas.

Para valores muy pequeños del índice de rendición de cuentas parece no haber asociación entre clientelismo e ingresos per cápita. Este es un resultado que llama la atención porque desafía la concepción tradicional de la literatura sobre la incidencia de los ingresos y la modernización en la reducción de las prácticas clientelares. Lo llamativo de esto es que ese impacto de los ingresos se fortalece en la medida en que la rendición de cuentas se hace un valor democrático importante.

Este resultado tiene implicaciones interesantes. Aunque una mejora en las condiciones económicas de un país genera efectos sobre el funcionamiento de la democracia, esos efectos se refuerzan siempre que los ciudadanos cuenten con herramientas para hacer responsables a los políticos por sus decisiones cuando ejercen el poder en cargos de elección popular.

5. Conclusiones

Este trabajo de investigación hace un aporte al estudio de los factores que contribuyen a la calidad en el desempeño de las democracias.

El clientelismo es un fenómeno político electoral presente en todo tipo de regímenes, con capacidad para amenazar seriamente la calidad de la democracia. En países desarrollados con democracias consolidadas, el clientelismo es concebido como un problema con una gran incidencia en el pasado, cuando los niveles de desarrollo económico e institucional pre modernos daban pie a relaciones políticas dominadas por el particularismo. Incluso en países en desarrollo, algunos académicos (Buquet y Piñeiro, 2016) catalogan el clientelismo como una cuestión propia de la época de los dinosaurios. En virtud de profundas transformaciones de las relaciones políticas en países avanzados principalmente, los teóricos de la modernización han argumentado que a medida que incrementa el nivel de ingresos, crece la clase media y se expande la urbanización, la complejidad social genera cambios en las estructuras sociales y políticas y en el conjunto de valores que rigen a la sociedad (Lipset, 1959). Estos cambios característicos de las sociedades desarrolladas son favorables a la democratización y, en particular, a la desaparición de formas premodernas de relacionamiento político entre ciudadanos y gobernantes, como el clientelismo.

Sin embargo, a pesar de los avances económicos de la modernidad, y a insistentes reformas institucionales para combatirlo, el clientelismo sigue siendo una estrategia dominante de los vínculos entre ciudadanos y políticos.

Este trabajo motiva una reflexión sobre lo valiosas que son las iniciativas de la sociedad civil como alternativas a los cambios estructurales e institucionales, a la hora de hacerle frente a las prácticas que debilitan la calidad de las democracias. En particular, se argumentó que los mecanismos de participación democrática constituyen una herramienta poderosa con la que cuentan los ciudadanos para fortalecer su capacidad de interacción con los gobernantes y los políticos en general.

Este hallazgo es coherente con la intuición que motivó esta investigación. Cuando los ciudadanos se concientizan de que los problemas de sus comunidades adquieren mayor atención de los gobernantes en la medida en que se dan a conocer de manera colectiva, la participación se convierte en un activo que contribuye a la defensa de los derechos de los ciudadanos. En efecto, la participación constituye una herramienta poderosa para blindar a los ciudadanos de los intercambios temporales e individualizados que ofrecen los políticos en épocas electorales, porque fortalecen la capacidad de la sociedad civil para hacer responsables a los políticos de sus actos a través de la rendición de cuentas democrática.

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico apuntan en varias vías hacia la aprobación de las hipótesis planteadas; por un lado, la fuerte correlación entre participación y rendición de cuentas corrobora que los mecanismos de rendición están estrechamente vinculados a la acción colectiva de la ciudadanía para resolver problemas sociales. Por otro lado, la interacción propuesta, además de haber resultado estadísticamente significativa, muestra cómo la relación entre clientelismo e ingresos cambia para diferentes valores del índice de rendición de cuentas. Lo cual indica que, aun en entornos de bajos ingresos que son catalogados como el principal catalizador de las relaciones clientelares por una vasta literatura comparada, la rendición de cuentas influye notablemente en la persistencia del tipo de vínculos particularistas presentes en la democracia.

La eficiencia de la rendición de cuentas en la tarea de frenar las prácticas que deterioran la calidad de la democracia se da vía transparencia y exposición pública ante los directos interesados sobre el desempeño de los gobernantes a nivel local. Ante la mirada permanente de seguimiento colectivo por parte de la ciudadanía organizada, los gobernantes saben que su responsabilidad va más allá incluso de las consecuencias jurídicas, y se constituye en sanción social cuando no honran su labor.

Estas prácticas gestadas desde abajo se fortalecen y pueden ser complementarias a los ejercicios de control y vigilancia que practican las instituciones estatales entre ellas para garantizar que la rendición de cuentas sea una realidad. Esto es, la acción colectiva es más eficiente si desde el Estado se hace más transparente el ejercicio de lo público, con miradas de seguimiento al desempeño que no solo provengan de la ciudadanía, sino de otras entidades estatales que expongan y sancionen las malas prácticas de la democracia.