Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural - Journal of Cultural Heritage Studies

Print version ISSN 1657-9763

Apuntes vol.20 no.1 Bogotá Jan./June 2007

Preservación de las misiones:

trayectoria de Brasil

Luiz Antonio Bolcato Custodio.1, Vladimir Fernando Stello2

1 labcustodio@terra.com.br

Arquitecto, Director Regional del IPHAN (1987-1996). Director Nacional de Promoción del IPHAN (1996-2000). Representante brasileño en la Comisión de Patrimonio del MERCOSUR. Especialista en Restauración de Monumentos y Sitios (CECTI - Florencia, Italia) y Patrimonio Mundial (UNESCO - México). Master en Planeamiento Urbano y Regional (UFRGS - Porto Alegre).

2 stello@terra.com.br

Arquitecto, Jefe de la Oficina Técnica del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional en São Miguel das Missões. Especialista en Restauración de Monumentos y Sitios (CECRE - Salvador). Master en Ingeniería Civil (UFRGS - Porto Alegre).

Recepción: 21 de marzo de 2007 Evaluación: 22 de mayo de 2007 Aceptación: 27 de mayo de 2007

Resumen

La preservación y puesta en valor del patrimonio cultural de los remanentes de las misiones jesuíticas de los guaraníes en Brasil, corresponde, de manera general, a la evolución histórica, técnica y conceptual de la propia institución federal de protección, el IPHAN.

Este trabajo presenta una síntesis de esta trayectoria en los sitios que, a partir de la definición de las actuales fronteras entre las nuevas naciones republicanas, pasaron al Brasil en el inicio del siglo XIX.

Palabras Clave del Autor: Misiones jesuíticas de guaraníes, patrimonio, preservación, restauración.

Descriptores*: Guaraníes (Familia indígena) - Misiones - Brasil, Conservación y restauración de sitios históricos - Brasil

Preservation of the Missions:

Experiences in Brazil

Abstract

The preservation and valorization of the cultural heritage of the Guarani Jesuit missions in Brazil, in general corresponds to the historic, technical and conceptual evolution of the federal institution for protection of cultural heritage, IPHAN.

This paper presents a synthesis of this evolution at the sites that, as a result of the definition of the present borders among the new republican nations, belong to Brazil since the beginning of the nineteenth century.

Key Words of the Author: Guaraní Jesuit Missions, Heritage, Preservation, Restoration.

Key Words Plus: History sites - Conservation and restoration Guarani Indians - Missions - Brasil

* Los descriptores están normalizados por la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana.

Caminante, no hay camino...

La experiencia brasileña en la preservación de bienes culturales en el ámbito nacional fue instituida legalmente en 1937 con la creación del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, SPHAN.1 Esta acción tuvo peculiaridades en relación a experiencias de otros países en el área, que le confirieron rasgos de carácter diferenciado. El mentor del plan para la creación de esta nueva institución fue el reconocido intelectual modernista Mário de Andrade, autor de su anteproyecto (1936). Con una cabeza iluminada, propuso, en aquella época, la preservación de procesos culturales, habilidades y conocimientos, conceptos que solamente serían abordados y definidos formalmente décadas después, como la denominación de patrimonio inmaterial o intangible. Los registros publicados de la discusión de esta propuesta (De Andrade, 1981) son piezas clave para entender una visión cultural amplia del pasado, su conexión con el presente y su proyección hacia el futuro. En el grupo fundador de la estructura oficial del patrimonio brasileño estuvieron exponentes de la intelectualidad de la época, entre ellos Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lucio Costa y Carlos Drummond de Andrade, lo cual se manifestó, por ejemplo, en la precoz protección de bienes producidos en el movimiento de arquitectura moderna.

Por otro lado, la creación del SPHAN correspondió con un momento político que intentaba establecer condiciones para construir una imagen de unidad nacional, sobre la necesidad de identificar y valorar representaciones reconocidas de su historia y bienes patrimoniales a lo largo del territorio. Los bienes distinguidos fueron declarados monumentos nacionales por medio de una figura legal específica de protección que en Brasil se denomina tombamento.2

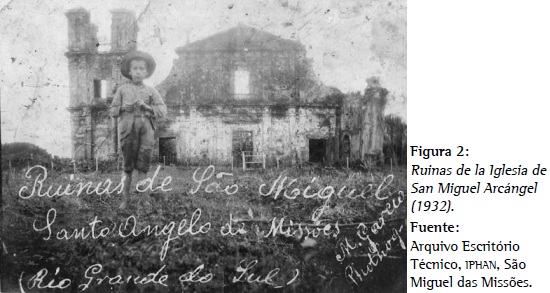

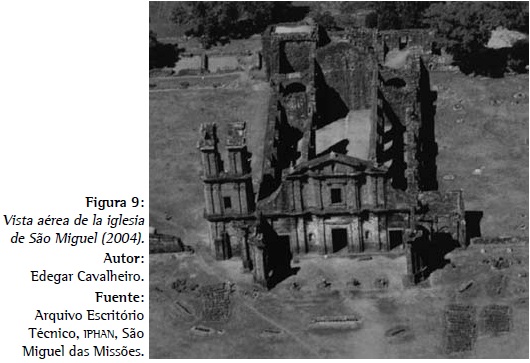

Entre las manifestaciones elegidas en este primer momento estaban, en el sur del país, los remanentes de la iglesia del antiguo pueblo de San Miguel Arcángel3 -de los siete pueblos de las misiones-, un patrimonio producido en el período colonial español que pasó al dominio portugués, el cual aparte de sus calidades propias también podría ser considerado como un trofeo de guerra.

La trayectoria de la preservación y valoración de los remanentes de las misiones jesuíticas de los guaraníes localizadas en Brasil, en cierta manera se confunde con la propia historia del Instituto en sus diferentes momentos y en sus formas de actuación.

Contexto histórico

Una de las acciones de la Compañía de Jesús en áreas españolas en el continente americano fue en la Provincia Jesuítica del Paraguay, un inmenso territorio mediterráneo, hoy dividido entre varios países, incluyendo el Brasil. El proceso de ocupación ocurrió en tres etapas: la primera, a partir de 1609, en las regiones del Itatín y Guairá, al oeste de las actuales provincias de Mato Grosso y Paraná, cerca de la frontera con el Paraguay. Los asentamientos urbanos de este período inicial no prosperaron y fueron abandonados en pocos años debido a los sucesivos ataques de brasileños paulistas denominados bandeirantes, que buscaban indios catequizados para esclavizar. Junto con los padres jesuitas, los habitantes de estos pueblos siguieron su trasmigración en dirección al sur, entrando en tierras que se encuentran actualmente en el nordeste de la república argentina (Gutiérrez, 1987). De los asentamientos misionales iniciales en el suelo brasileño fueron localizados escasos vestigios arqueológicos en el estado del Paraná.

La segunda etapa de esta trayectoria tiene por marco el año de 1626 y corresponde con la entrada de misioneros junto con el padre Roque Gonzáles de Santa Cruz, en la banda oriental del Río Uruguay, fundando la primera reducción:4 San Nicolás. En este período se introduce en la región el ganado europeo y se sistematiza el cultivo de la yerba mate (Ilexparaguariensis), perteneciente a la tradición indígena. En esta etapa fueron creadas dieciocho reducciones, que ocuparon una gran extensión territorial del actual Estado do Río Grande do Sul (Machado Leal, 1984). Entretanto, continuaron los ataques de los esclavistas y los indios recibieron autorización para armarse y defenderse. Después de la batalla de M'bororé en 1640, los bandeirantes derrotados no volvieron más a las misiones. Los indios, sin embargo, nuevamente abandonaron sus tierras y poblados, regresando a la región del nordeste de Argentina. De estas fundaciones incipientes y construidas con estructuras frágiles de madera y paja no restan remanentes materiales reconocidos y su localización es imprecisa.

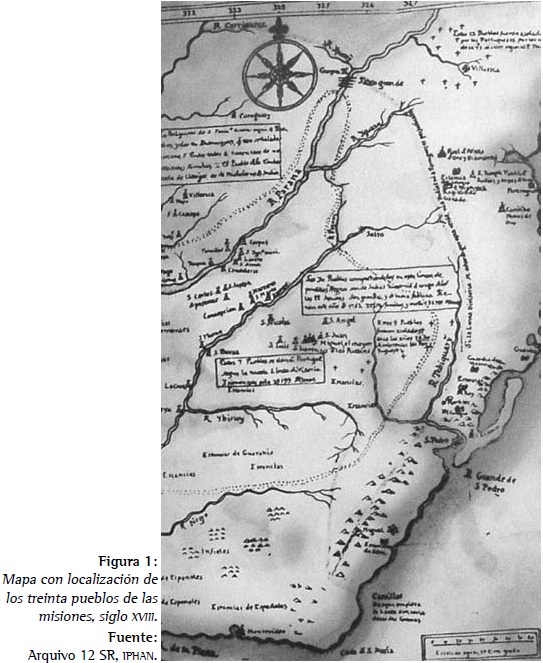

La tercera y última etapa corresponde al retorno de estas poblaciones a sus tierras en el sur del actual Brasil, con la fundación sucesiva de los siete pueblos, entre 1692 y 1706: San Borja, San Nicolás, San Luís Gonzaga, San Lorenzo Mártir, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista y Santo Ángel Custodio.

Hasta 1767, año en que fueron expulsados los jesuitas, se consolidó en la Provincia Jesuítica del Paraguay una red integrada de treinta prósperas reducciones -período de apogeo de las misiones de guaraníes-: se construyeron caminos, puertos fluviales, estancias, yerbales y se implantaron puestos de apoyo a la comunicación a lo largo del territorio.

Las reducciones se organizaron a partir de una tipología urbana espacial común, conformada básicamente por dos grupos de edificios ordenados alrededor de una gran plaza cuadrangular, en donde convergían las dos calles principales, ortogonales entre sí. El primer grupo reunía las edificaciones urbanas vinculadas a la iglesia y el segundo era el conjunto de unidades de habitación, circundadas por galerías, donde vivían los indios (De Curtis, 1983). Las reducciones, al igual que las ciudades coloniales, poseían espacios y edificaciones de uso comunitario, pero además contaban con estructuras específicas, fruto de la peculiaridad del régimen administrativo y funcional creado en el sistema reduccional jesuítico. Entre estas se destacan el cotiguazú5 y el tambo.6

El proceso de construcción de esta tipología urbana misionera estuvo inicialmente basado en las ordenaciones coloniales españolas, cuyas disposiciones y directrices generales fueron adaptadas al inicio de la actuación jesuita en la región. A lo largo del tiempo se incorporaron los conocimientos indígenas sobre manejo del medio ambiente y se ajustaron a las necesidades específicas del proyecto de conversión. Las etapas reconocibles de esta trayectoria corresponden al perfeccionamiento del uso de materiales y de técnicas constructivas que atendían a posibilidades y necesidades funcionales o de representación simbólica (Custódio, 2002).

Este largo proceso fue interrumpido en 1750, cuando se implementaron los límites acordados entre España y Portugal por el Tratado de Madrid y, seguidamente, por la insurrección de los indios de la Banda Oriental del Río Uruguay en contra de la determinación de abandono de sus bienes y tierras. Esta situación culminó con la guerra guaraní de 1756, cuando se unieron los ejércitos -portugués y español- en contra de los indios insurrectos, en una batalla considerada como genocidio indígena. Esto contribuyó a la expulsión de los jesuitas de América en 1767 y a la extinción de su orden religiosa.

Hasta el inicio del siglo XVIII, las fronteras fueron redefinidas por sucesivos tratados y fueron dibujados varios mapas de la región. Con el final del régimen colonial y la creación de los Estados republicanos, la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay terminó dividida entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Al Brasil se le consignaron las posesiones de los siete pueblos, considerados en ese entonces como insurrectos.

Como consecuencia del fin del proyecto jesuítico, los habitantes de las misiones poco a poco fueron abandonando las reducciones, algunos llevados por los portugueses a otras regiones del sur de Brasil; otros en 1828, durante la Campaña de la Cisplatina, cuando los edificios de las reducciones fueron desocupados y saqueados, partieron con una carga de más de sesenta carretas de imágenes, ornamentos, campanas y alhajas, para el Paraguay (Mayerhofer, 1947).

Viajeros que pasaron por la región durante el siglo XIX, como Saint Hillaire, Auguste Demersay, Hermetério José Veloso da Silveira, Roberto Avé-Lallemant y Jean Pierre Gay, describieron majestuosas ruinas cubiertas por vegetación exuberante, fruto del abandono de más de un siglo. Los nuevos pobladores inmigrantes que llegaron para ocupar la región a finales del ochocientos, utilizaron gran parte de las piedras talladas de las estructuras misioneras como material para sus construcciones (Stello, 2005). Aventureros en busca del tesoro de los jesuitas también contribuyeron a su destrucción.

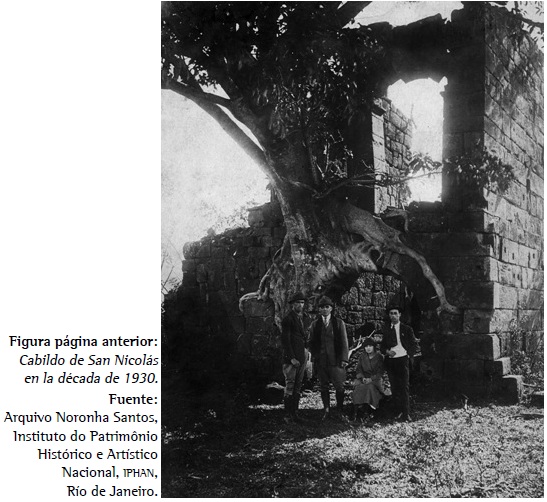

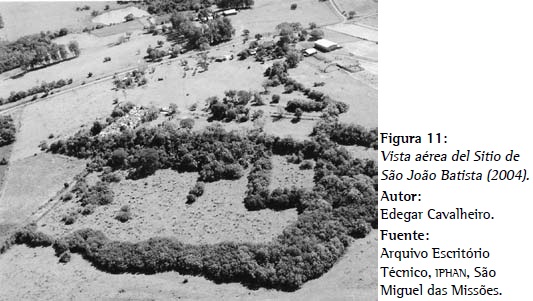

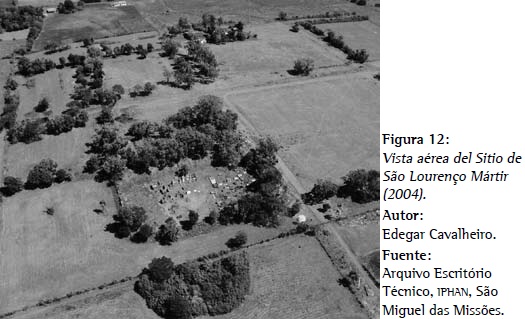

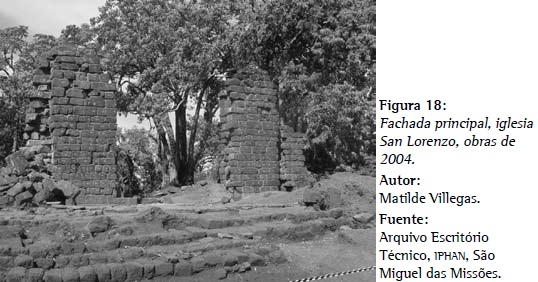

Sobre los remanentes de tres de los pueblos que pasaron a integrar el territorio brasileño -San Borja, San Luís Gonzaga y Santo Ángel Custodio- fueron construidas nuevas ciudades, encubriéndolos totalmente. En San Nicolás fueron preservadas partes de la iglesia, de la casa de los padres y del cabildo, dentro de la plaza de la nueva fundación implantada en el inicio del siglo XX. Los remanentes del pueblo misionero de San Miguel Arcángel permanecieron en el campo hasta 1928, cuando fue definido el trazado urbano para la nueva villa de Sao Miguel das Missoes. Este proyecto reservó una pequeña área para las ruinas de la iglesia. La escasa ocupación demográfica de la villa y la acción oficial permitieron la preservación de lo que restaba de las edificaciones principales y su entorno. San Juan y San Lorenzo todavía permanecen en un paisaje rural con escasa población de campesinos. A pesar del desmonte de la mayor parte de las estructuras de piedra y adobe de las casas de los indios, aún se preservan partes de las iglesias, de los cementerios y de los colegios.

Período heroico

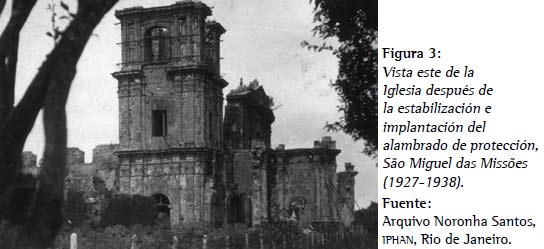

La preocupación por la protección de los remanentes misioneros surge en el inicio del siglo XX, probablemente impulsada por los enfáticos informes de los viajeros que pasaron por la región durante el siglo anterior. Las primeras iniciativas de preservación fueron emprendidas en las ruinas de la iglesia de San Miguel por parte del gobierno de la provincia, que promovió limpieza, erradicación de vegetación y estabilización de estructuras entre los años 1925 y 1927.

La participación federal en este proceso ocurrió con la declaración de las ruinas de la iglesia del antiguo pueblo de San Miguel Arcángel como patrimonio nacional, luego de la creación del SPHAN en 1937. El arquitecto Lucio Costa7 estuvo en la región y con base en su informe técnico fue elaborado el proceso inicial de preservación de los remanentes misioneros. Esto también desencadenó en 1938 la primera gran obra de conservación realizada por la nueva institución cuyo responsable fue el arquitecto Lucas Mayerhofer, quien se ocupó de la recuperación de las estructuras de la iglesia, algunas bastante arruinadas, interviniendo principalmente en la torre y sobre el pórtico. Las piezas de mampostería fueron numeradas y desmontadas, los cimientos refabricados con técnicas contemporáneas y luego remontadas las paredes.

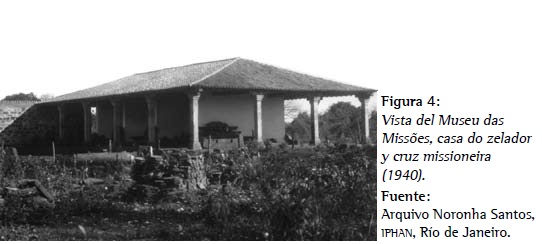

Para abrigar a una centena de imágenes misioneras recogidas en la región por Hugo Machado, celador del sitio, fue construido el Museu das Missões, según el proyecto de Lucio Costa. Estas experiencias fueron publicadas en la época por Mayerhofer,8 cuyo trabajo fue referencia para muchos autores e influyó a varias generaciones de técnicos e investigadores.

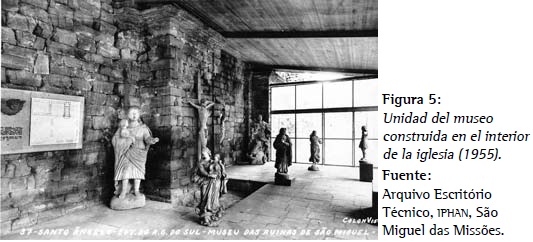

En 1954 fueron ejecutadas nuevas obras de consolidación en la iglesia de San Miguel.9 Además de la limpieza y conservación de la manipostería, en el interior fueron removidas las capas de escombros hasta llegar al nivel original del piso. En esta ocasión fue construido un abrigo para parte de la colección de arte sacro del museo en la nave lateral del evangelio. La obra, una propuesta de Lucio Costa, fue hecha con estructura metálica y vidrio, apoyada en el muro lateral.

Entre 1967 y 1970, a partir de una inspección realizada por el profesor Julio Curtis,10 fueron realizadas nuevas obras de carácter estructural: instalación de vigas de hormigón en el interior del frontispicio y sobre las arcadas de la nave principal. También se ejecutó el capeamiento de los respaldos de parte considerable de las estructuras de la iglesia, en la casa de los padres, en los talleres y almacenes,11 además de la limpieza y desobstrucción de estructuras, poniendo en evidencia algunos pisos originales. El cementerio que todavía era utilizado por la población local fue desactivado. Sobre la estructura de una de las primitivas sacristías fue colocada una cubierta con estructura de madera, tejas metálicas con vanos para iluminación cenital. El espacio para exposiciones construido en el interior de la nave de la iglesia fue demolido y algunas piezas se transfirieron a la sacristía.

En 1970, los remanentes de San Nicolás, San Juan Batista y San Lorenzo Mártir y una colecolección de trece piezas de imaginería misionera que se encontraban en la iglesia matriz de la ciudad de São Luiz Gonzaga fueron declarados patrimonio nacional. En 1974 un grupo de académicos de arquitectura de São Paulo realizaron levantamientos gráficos en las estructuras remanentes de los antiguos pueblos de San Miguel Arcángel, San Juan Batista y San Lorenzo Mártir.

Esta primera etapa de la trayectoria de la preservación de las misiones, que correspondió a lo que en el ámbito nacional se denomina el período heroico, se caracterizó por la preservación y conservación de los monumentos más destacados, con acciones fundamentales, de carácter puntual y esporádico, centradas principalmente en obras sobre la iglesia de San Miguel. Durante este período no existía una oficina de preservación del patrimonio en la región y, por lo tanto, estas acciones fueron coordinadas desde Río de Janeiro y São Paulo.

Fase moderna: la revitalización12

El inicio de esta etapa coincide con la creación de la Fundação Nacional Pró-Memória13 que, bajo la coordinación de Aloísio de Magalhães, recupera en la práctica el carácter más amplio y multidisciplinario del patrimonio cultural, tal como fue propuesto en el momento de la creación de la institución, buscando involucrar a las comunidades y a las diferentes esferas de la administración pública en la conservación y utilización de su patrimonio. El concepto de patrimonio también se amplia de histórico y artístico a cultural. Más tarde, este cambio conceptual se manifiesta en la propia definición de patrimonio en la Constitución Federal de 1988. El trabajo de preservación pasa a ser estructurado por tres áreas integradas: identificación y documentación; protección legal y conservación; y el área de difusión.

En 1978 el IPHAN, para responder a su objetivo estratégico de proteger el entorno de los bienes protegidos, solicitó al gobierno estatal la ejecución de un plan de directrices físico-territoriales para ordenar el futuro crecimiento de la villa de São Miguel das Missões.14 Este plan definió áreas de protección rigurosa, directrices para la expansión urbana y áreas para actividades de apoyo al turismo cultural.

En 1980, también contando con la cooperación del gobierno de la provincia, fueron realizadas las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas en la región de las misiones en los remanentes de San Nicolás.15 Este trabajo permitió ampliar la visión acerca del patrimonio misionero, a partir del descubrimiento de objetos de uso tradicional en la cultura guaraní relacionados con la cotidianidad misional, además de elementos constructivos como pisos cerámicos de diferentes tipologías.

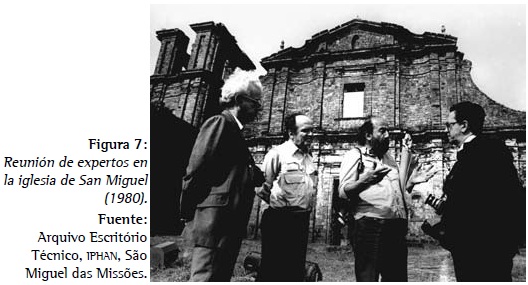

En este mismo año se empezó una etapa decisiva para la preservación de las misiones: por iniciativa del profesor Curtis, fue solicitado apoyo nacional y asesoría especializada de la UNESCO16 para solucionar cuestiones estructurales en la iglesia de San Miguel. Las orientaciones demandaron una evaluación del edificio que abarcaba aspectos históricos, sistema constructivo, materiales constituyentes, lesiones y deformaciones e intervenciones anteriores. En estos estudios comenzaron a participar técnicos de diferentes áreas profesionales e instituciones, y el resultado fue la definición de directrices conceptuales y técnicas para la obra, según los principios de la restauración científica contemporánea.

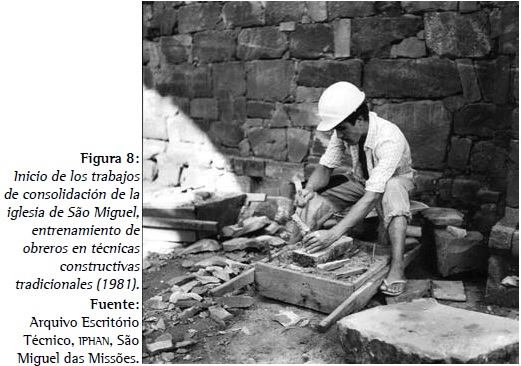

La ejecución de las obras fue encargada al arquitecto Fernando Machado Leal, con experiencia en consolidación de ruinas. Con el objeto de instruir el diagnóstico se instaló una oficina en São Miguel das Missões para ejecución de levantamientos, realización de prospecciones, análisis y coordinación del trabajo.17 Un equipo de obreros locales fue capacitado para trabajar en consolidación de estructuras en piedra.18

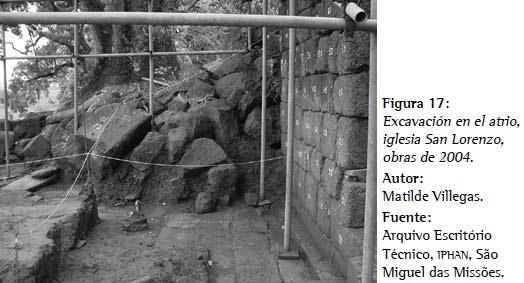

Las actividades de prospección arqueológica continuaron a partir del convenio celebrado entre el IPHAN y tres universidades regionales: Universidade Federal do Río Grande do Sul, UFRGS; Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul, PUC/RS; y Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. El proyecto "Arqueología Histórica Misionera"19 desarrolló trabajos en los remanentes de São Lourenço Mártir, São João Batista y São Miguel Arcanjo, comprendiendo -siempre que fuera posible- actividades de investigación y formación.

La Fundación Nacional Pró-Memória editó con recursos de la UNESCO una obra del arquitecto Ramón Gutiérrez, donde se publican documentos iconográficos existentes en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y Arquivo Histórico do Itamaraty, en Río de Janeiro (Gutiérrez, 1987), con versiones en portugués, español, francés e inglés, una evidente contribución al proceso de conocimiento y difusión de las misiones.

A partir de 1983, esculturas misioneras del Museu das Missões y de la iglesia de San Luiz Gonzaga empezaron a ser restauradas en el nuevo laboratorio de conservación instalado en la sede del IPHAN en Porto Alegre.20 El Museu das Missões integró el primer grupo de museos brasileños para participar en el proyecto de informatización de colecciones desarrollado por la Coordenadoria Geral de Acervos Museológicos de la Fundação Nacional Pró-Memória. En 1984 el museo y la casa del celador recibieron obras de conservación. En 198621 la exposición permanente fue reestructurada a partir de un estudio tipológico y temático de la colección.

Los trabajos de preservación en las misiones continuaron bajo supervisión del IPHAN de Río de Janeiro22 hasta 1986, siempre que fue necesario, involucrando técnicos del instituto o expertos invitados.23

Punto esencial en esta historia fue la inscripción de las ruinas de la iglesia de São Miguel en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983.24 Este reconocimiento aseguró al monumento y a la región de las misiones, condiciones de apoyo y preservación privilegiadas. Desde entonces, los trabajos de conservación adquirieron carácter permanente -un caso excepcional en el Brasil-, manteniéndose a pesar de los cambios políticos y administrativos que incidieron sobre la actuación de los organismos de preservación. En este período fueron delineados los principales objetivos y metas para la preservación de las misiones, cuyos proyectos y programas pasaron a ser ejecutados y perfeccionados por más de dos décadas.

Preservación integrada

A partir de 1987 los trabajos de preservación de las misiones están bajo la responsabilidad de la Dirección Regional del IPHAN,25 con sede en Porto Alegre. A partir de la iglesia de São Miguel, actividades de investigación, conservación y difusión pasaron a expandirse para los demás sitios misioneros.

La conmemoración de los 300 años26 de la fundación definitiva de las reducciones de San Miguel Arcángel, San Luís Gonzaga y San Nicolás, en 1987, propició una difusión amplia de la cultura misionera y una discusión nacional acerca del uso público y educativo27 de los sitios arqueológicos.28 Los sitios fueron cercados, señalizados y recibieron infraestructura de acceso con instalación de exposiciones didácticas acerca de la historia y trabajos arqueológicos realizados. En esta ocasión se creó la Associação Amigos das Missões, organización no gubernamental destinada a apoyar las acciones institucionales de preservación y valoración de las misiones, con facultades para recaudar y administrar recursos financieros.

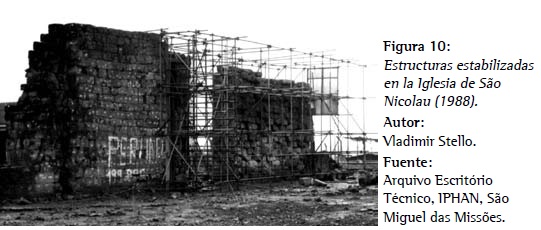

En las ruinas de San Nicolás29 continuaron los trabajos puntuales de estabilización y de protección física. En los sitios arqueológicos San Juan Bautista y San Lorenzo Mártir fueron realizados los levantamientos topográficos.

En 1990, por las reformas administrativas del gobierno federal, las misiones sufrieron las nefastas consecuencias de un acto de demisión de todos sus técnicos y obreros. Entretanto, la Constitución Nacional de 1988 daba apertura a una acción legal como instrumento de defensa del patrimonio, el cual fue definido como importante y de interés público. A partir de una exitosa acción civil, presentada por personalidades político-culturales al Ministerio Público, el poder judicial determinó al gobierno la inmediata reintegración del equipo técnico y operacional existente en las misiones, a partir de entonces, de carácter permanente.

El Museu das Missões tuvo su primera dirección30 en 1991. En ese momento se realizó el inventario de la imaginería misionera existente en el Estado.31 Esta investigación permitió la multiplicación del número de piezas conocidas, llegando alrededor de quinientas imágenes, a través de registros en colecciones públicas y privadas, en áreas urbanas y rurales.

En 1992 fue instalado un espacio destinado a actividades didácticas y a exposiciones temporales en la Casa do Zelador, denominado Sala Hugo Machado como homenaje al responsable de reunir la colección del museo. En el año siguiente, la antigua sacristía fue recuperada y equipada para programas educativos audiovisuales, pasando a abrigar también una maqueta de la reducción.32

El Programa Integrado de Valorização33 fue una acción implementada con el fin de involucrar académicos de distintos cursos y universidades en la temática de misiones, por medio de la realización de actividades informativas y prácticas de campo en los sitios arqueológicos.

A pesar de la ampliación de las actividades de preservación y valoración desarrolladas en este período, el foco principal de las intervenciones y proyectos continuó en São Miguel, en donde se ejecutaron trabajos de conservación en el colegio, patios, almacenes, talleres, revitalización del huerto34 y restauración de una de las fuentes35 localizada en la periferia del antiguo pueblo.

En este momento se inician dos proyectos de informatización: la Reconstitución Informatizada de la Reducción de San Miguel36 y la Informatización del Sitio Arqueológico de San Miguel Arcángel.37

La evaluación de las necesidades de los sitios arqueológicos para apoyar los trabajos de preservación y valoración, así como de alternativas de sustentabilidad del patrimonio y de la comunidad local, generaron la propuesta de creación de un Centro de Investigación y Documentación en São Miguel das Missões. El proyecto fue concebido como resultado de las necesidades objetivas, así como de una estrategia insertada en un plan de integración regional involucrando los remanentes brasileños con los de Argentina y Paraguay. Se previó la instalación de laboratorios para la preservación de imaginería y bienes arqueológicos in situ, y la destinación de espacios para recuperar y mantener en el lugar las crecientes colecciones de fragmentos arquitectónicos, arqueológicos, artísticos y documentales. También se buscaba fomentar el desarrollo sostenible de la comunidad por medio del turismo cultural.38

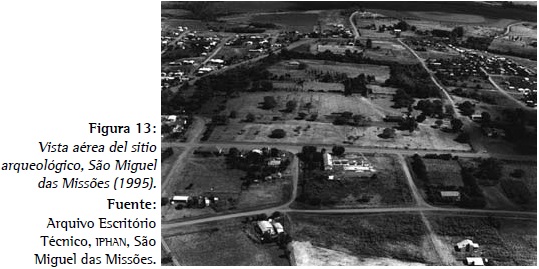

Con el objeto de preservar los remanentes arqueológicos y su ambiente, el proyecto fue concebido para definir un nuevo acceso al sitio -recuperando la simbología del acceso frontal de la antigua reducción- en un terreno topográficamente más bajo y distante, aproximadamente a cuatrocientos metros de la iglesia, el cual fue concedido por la administración municipal39 fuera del área arqueológica.40 Para ello, la zona de protección fue ampliada41 en casi un treinta por ciento (1995) y desocupada a través de la transferencia de varias edificaciones que se encontraban sobre el sitio arqueológico. Entre estas edificaciones se encontraba la escuela de la ciudad, el club social, un puesto policial y nueve casas, lo que determinó un gran esfuerzo concertado entre varias instancias administrativas y la comunidad a lo largo de años. Al final se consiguió indemnizar a los propietarios y que el gobierno de la Provincia transfiriera los servicios públicos a otra área y edificara una nueva escuela.

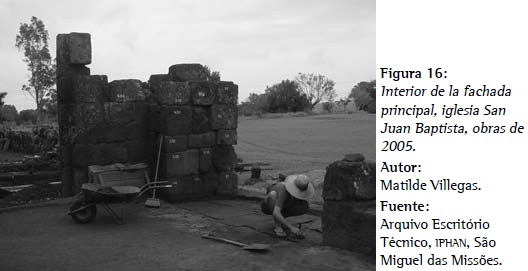

En la misma oportunidad también fueron transferidas algunas edificaciones que estaban construidas sobre el sitio arqueológico de San Juan Baptista, un trabajo fundamental para la ampliación del área de protección.

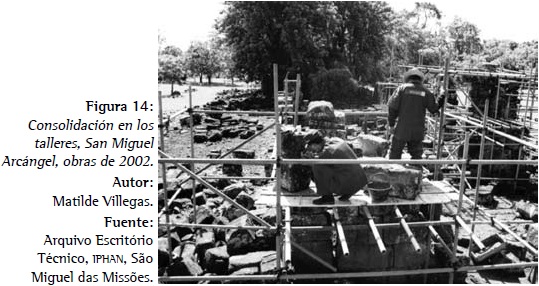

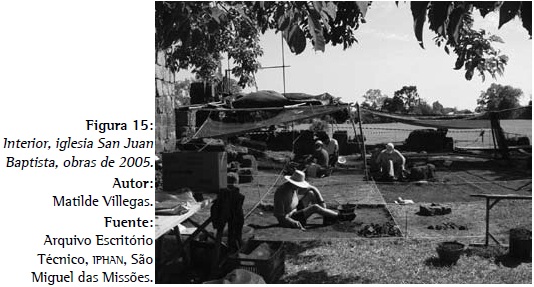

En 2001 los trabajos de consolidación de San Miguel se intensificaron en las estructuras del colegio, los talleres y el cotiguazú, perfeccionados por la introducción de nuevos aportes en la conservación como el uso de la cal en los morteros.42 A partir del 2003 los trabajos realizados en San Juan Baptista y San Lorenzo Mártir43 pasaron a ser desarrollados por dos equipos coordinados de arquitectura y arqueología, contando también con la participación de técnicos de investigación histórica y medio ambiente.

Integración regional

Algunas iniciativas de articulación e integración que involucraban las misiones como alternativas al desarrollo económico de la región precedieron al Tratado de Asunción (1990). Entre ellas se destacaría el encuentro promovido en Argentina por la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1982, que buscó evaluar el potencial de desarrollo turístico y discutir la propuesta de creación de un itinerario internacional.

Con la creación del MERCOSUR en 1990, el tema de las misiones fue considerado como principal eslabón en la integración de los cuatro países miembros fundadores, en función de su historia común y de su potencial para el desarrollo regional. El intercambio técnico se fortaleció formalmente y, como consecuencia, se profundizaron las investigaciones con referencias más amplias, incluyendo la integración de informaciones sobre prácticas de preservación y gestión patrimonial.

Un momento importante en esta trayectoria fue la reunión técnica convocada por el gobierno argentino realizada en la ciudad de Posadas (1996), la cual congregó a los representantes de los organismos de patrimonio encargados por las misiones de Argentina, Brasil y Uruguay. Al final fue firmado un acuerdo que buscaba integrar acciones para perfeccionar resultados, potenciar actividades y recomponer la percepción de un espacio cultural con intensa significación histórica en América, definiendo el Proyecto Misiones para el MERCOSUR Cultural.44

Bajo el punto de vista de la formulación de estrategias para el desarrollo socioeconómico de la región sobre la valoración de los sitios y remanentes misioneros, las comisiones de Cultura y Turismo del MERCOSUR estructuraron en conjunto un proyecto regional, el Circuito Turístico Internacional de Misiones Jesuíticas de los Guaraníes. En 1996 dicha propuesta se presentó a la UNESCO como una ruta cultural, considerada como un proyecto prioritario para la integración. El circuito incluyó alternativas para integrar sitios arqueológicos e instalar museos y centros de documentación e interpretación, en las que se evaluaran potencialidades, necesidades y alternativas y se buscara transformar los atractivos potenciales en productos turísticos. Con la entrada en operación del circuito, la región comenzó a perfeccionar su infraestructura de accesos y recepción, así como la señalización de rutas de acceso y sitios arqueológicos. Recientemente fueron instalados proyectos de señalización interpretativa45 en San Miguel y San Nicolás que destacaran aspectos históricos y en San Juan Baptista en donde se incluyeran aspectos ambientales.

Entre los circuitos turísticos implantados46 se encuentran la Ruta Missões, que integra diferentes manifestaciones culturales que caracterizan la colonización multiétnica de la región; y el Caminho das Missões, un itinerario a pie, con guías, entre los sitios arqueológicos y el Circuito das Imagens Missioneiras,47 que promueve las colecciones artísticas existentes en museos e iglesias de cinco municipios. En 2006 se instaló en la Casa do Zelador,48 una nueva área de exposición complementaria al Museu das Missões49 en São Miguel.

En el 2004 se inició un proyecto de investigación que involucraba el patrimonio inmaterial del grupo M'byá Guarani,50 asentado en São Miguel das Missões en 1994, así como la investigación de referencias históricas acerca de los Sete Povos.51

Cooperación internacional

En lo que se refiere a la cooperación con agencias de fomento, a lo largo de la trayectoria brasileña se verifican experiencias esporádicas, en su mayoría con la participación de la UNESCO. Nuevos convenios con otros organismos internacionales de fomento han sido establecidos recientemente.

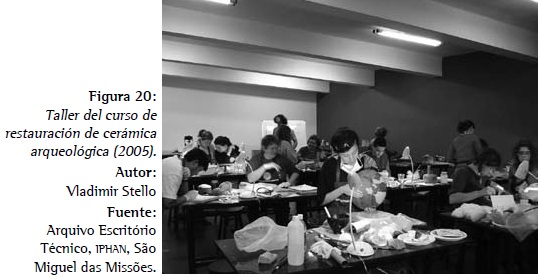

Entre 2003 y 2006 fue ejecutada una de las iniciativas de mayor alcance: el Programa de Capacitación para la Conservación, Gestión y Desarrollo Sostenible de las Misiones Jesuíticas de los Guaraníes,52 con promoción de la UNESCO, apoyo del World Monuments Fund, y la participación institucional y comunitaria de los cuatro países. Este programa tuvo como objetivos principales construir mecanismos de cooperación técnica entre los países; capacitar personal responsable de la conservación, gestión y desarrollo; e identificar y formular proyectos específicos para intervenciones prioritarias. Un punto fundamental en este programa fue establecer un marco de referencia, definido a partir de una visión conceptual común, para asegurar un trabajo integrado y, en el mismo sentido, utilizando las múltiples experiencias de cada país.

Como resultados de este programa, además de la capacitación e intercambio por medio de cursos-talleres realizados en Brasil, Argentina y Paraguay, fue propuesta la elaboración de planes de manejo integrados, en los que se promoviera el desarrollo turístico-cultural para la región.

En 2005, el Instituto Italo-latinomericano promovió en São Miguel das Missões el Curso de Restauración de Cerámica Arqueológica, destinado a profesionales en conservación e investigación arqueológica. El curso montó en el lugar un laboratorio donde fueron realizadas prácticas con profesores brasileños e italianos para la capacitación de técnicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Actualmente el IPHAN está trabajando con la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, IAPH, en una serie de acciones en el ámbito del turismo y desarrollo local, entre las cuales se destaca el inventario de bienes patrimoniales e infraestructura turística y la cartografía actualizada de los veintiséis municipios que conforman administrativamente la región, además de un estudio iconográfico de la colección del Museu das Missões.

En este último período se ha buscado mantener la continuidad de programas y proyectos, a pesar de algunos cambios puntuales de personal y orientación. Las acciones fueron coordinadas a partir del Escritorio Técnico instalado en São Miguel das Missões, e implementadas con la participación de profesionales del IPHAN y especialistas invitados.53 Se destacan los esfuerzos de capacitación y sensibilización de personal, a partir de programas integrados de preservación y talleres de capacitación. El intercambio técnico entre investigadores y responsables del patrimonio de las misiones se consolida, y en el ámbito regional pasan a ser propuestos e implementados nuevos proyectos, desarrollados a partir de una visión estratégica conjunta de la región. Las últimas obras de consolidación y de arqueología, que hicieron uso de prácticas de preservación integrada, representan un perfeccionamiento en la conservación.

Trayectoria

En esta trayectoria de más de ochenta años hubo puntos decisivos; puntos que fueron determinantes para la protección y valoración de los remanentes de las misiones en Brasil. El punto de partida fue la acción del gobierno provincial en los años 1920 en San Miguel. El paso siguiente fue la declaratoria de patrimonio nacional y la construcción del Museu das Missões. De suma importancia fue el reconocimiento de los remanentes de las reducciones de San Juan Bautista, San Lorenzo Mártir y San Nicolás como patrimonio nacional en 1970. Se destaca también la introducción de la experiencia italiana contemporánea en el campo de la restauración científica, con la orientación de la UNESCO. Con la declaratoria de patrimonio mundial se reconoció el valor y la importancia de estos testimonios del pasado. Las conmemoraciones de los 300 años fortalecieron la valoración, con un conjunto significativo de acciones y programas. El intercambio técnico en el ámbito del MERCOSUR Cultural y el Programa de Capacitación de la UNESCO, posibilitaron ampliar el rango y la visión del conjunto.

Participando de esta historia, hemos aprendido que las personas y sus iniciativas son fundamentales. Aquí mencionamos a muchos que contribuyeron con lo que sabían o con lo que podrían ofrecer, algunos de ellos, compañeros misioneros de distintos países, ya no están más. También verificamos que lo que sedimenta y consolida una acción de largo plazo, además de la planeación -estratégica- es el conocimiento técnico, la necesidad de actualización constante y el esfuerzo tenaz por viabilizar la continuidad. El perfeccionamiento de un trabajo técnico como este, se produce con la evaluación crítica permanente sobre las prácticas aplicadas y garantizando la continuidad porque se aplica a bienes que, por principio, deben ser preservados eternamente. Las decisiones, entretanto, más que de instituciones, dependen siempre del discernimiento de personas.

El esfuerzo por la comprensión y preservación de este enorme rompecabezas de los remanentes misioneros, por su dimensión histórica y amplitud territorial, es una tarea compleja e inmensa que exige aportes permanentes de conocimientos, de recursos financieros y, principalmente, del empeño y dedicación de los escasos técnicos involucrados en relación con la extensión de la obra que les fue confiada.

Preservar ruinas es promover una lucha inexorable y permanente contra el tiempo, como la propia vida. Cada iniciativa deja sus huellas, con aciertos y errores, que serán siempre evaluadas. Mucho se destruyó, mucho se consiguió preservar. Todavía resta mucho por descubrir o interpretar. Un trabajo que adquirió reconocimiento, que prosigue, con esfuerzo, adquiriendo cada vez más independencia en relación con los avances y retrocesos que caracterizan la realidad político-cultural de nuestros países.

Un enorme desafío para las próximas generaciones. Un largo camino por andar.

Golpe a golpe, verso a verso...

Notas

1 Esta institución pasó por reestructuraciones administrativas a lo largo de su historia, denominándose Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN; Fundação Nacional Pró-Memória; Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC; y, actualmente, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN.

2 La denominación hace referencia a la Torre do Tombo de Lisboa, donde se guardaban los documentos del Reino de Portugal. En Brasil significa la protección legal de un bien declarado patrimonio.

3 En este trabajo vamos utilizar la denominación en español cuando se refiera al antiguo pueblo misionero, y en portugués cuando se hable de la ciudad brasileña creada sobre los mismos sitios en el siglo XX.

4 Denominación utilizada para los poblados en un sistema peculiar de conversión promovido por distintas órdenes religiosas en América.

5 Casa destinada a las recogidas, viudas y huérfanas.

6 Local de hospedaje temporal de viajantes y extranjeros.

7 Lucio Costa estuvo en San Miguel, San Juan Baptista, San Nicolás, Santo Angelo, San Lorenzo y San Luís, en 1937. En San Juan Baptista también registró una casa construida en el siglo XIX con piedras retiradas de las ruinas, que fue tombada en 1938. Como el lugar se encontraba aislado en el campo, la casa fue destruida, restando hoy vestigios de sus cimientos.

8 Tesis donde describe la estructura del pueblo y del supuesto proyecto original para la iglesia (Mayerhofer, 1947).

9 Obras coordinadas por el arquitecto del IPHAN Maurício Dias da Silva.

10 Arquitecto de la Universidade Federal do Río Grande do Sul, Porto Alegre.

11 Proyecto del calculista Joaquim Cardozo. Las obras fueron ejecutadas bajo la coordinación del arquitecto Luiz Saia, jefe del Distrito del SPHAN de São Paulo.

12 Denominación de Maria Cecília Londres da Fonseca, en su obra acerca de la historia del IPHAN.

13 Creada por la Ley 6.757 del 17 de diciembre de 1979. En este período se crea la 10a Diretoria Regional del IPHAN - Fundação Pró-Memória, responsable por Río Grande do Sul y Santa Catarina, cuyo primer director fue el Profesor Julio Nicolau Barros de Curtis.

14 Trabajo ejecutado por el arquitecto Luiz Antônio B. Custodio, contratado por la Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Administração Municipal, SURBAM.

15 Trabajo ejecutado por el arqueólogo Fernando La Salvia, de la Subsecretaria de Cultura do Governo do Estado do Río Grande do Sul.

16 La orientación general estuvo a cargo del ingeniero Roberto Di Stefano, coordinador del curso de restauración de la Universidad de Nápoles, Italia.

17 La síntesis del reporte de este trabajo fue publicada en la revista del IPHAN (Machado Leal, 1984).

18 La orientación estuvo a cargo del maestro de obras Agostinho Silva de Salvador (1981-1988). Los arquitectos Ana Lúcia Meira (1981), Odair Carlos de Almeida (1981-1986) y Maturino Salvador Santos da Luz (1986-1988) trabajaron como técnicos.

19 El trabajo fue coordinado por los profesores Arno Alvarez Kern y Pedro Augusto Mentz Ribeiro.

20 Trabajo ejecutado por el restaurador Ariston José Corrêa Filho, Cabo.

21 Trabajo ejecutado por Luiz Antônio Custódio con orientación de la museóloga Célia Maria Corsino del Sistema Nacional de Museus.

22 A partir del Departamento de Tombamento e Conservação, coordinado por el arquitecto Augusto Carlos da Silva Telles.

23 Arquitecto Roberto Lacerda, criterios de intervención; ingeniero Raimundo Oliva, exámenes estáticos; e ingeniera Sílvia Puccioni, estructuras.

24 En esta acción participaron los arquitectos Augusto Carlos da Silva Telles y Julio Curtis. En la reunión del Comité del Patrimonio Mundial, representó al Brasil el Secretario Nacional de Cultura Aloísio de Magalhães. Además de la reconocida importancia, fue fundamental para la nominación la trayectoria de preservación y el plan de ordenamiento urbano de 1978.

25 La Dirección Regional pasó a ser coordinada por Luiz Antônio Bolcato Custódio (1987-1996), Luiz Fernando Rhoden (1996-2000), Debora Regina Magalhães da Costa (2000-2003) y Ana Lucia Meira (2003- ).

26 El Ministerio de Cultura y Gobierno de Estado crearon una comisión para organizar la conmemoración, que fue coordinada por la periodista Evelyn Berg loschpe.

27 Los trabajos de Educación Patrimonial fueron delineados a partir del encuentro nacional realizado en São Miguel, en 1987, y coordinados por Maria de Lourdes Parreiras Horta y Evelina Grunberg, de la Coordenação Geral de Acervos Museológicos.

28 En el área de Arqueología trabajaron Vera Lúcia Trommer Thadeu (1987-1989) y José Otávio Catafesto de Souza (1989-1996).

29 Trabajo coordinado por el arquitecto Luís Fernando Rhoden (1987) y Vladimir Fernando Stello (1988).

30 Dirigieron el Museu das Missões: Maria Inês Coutinho (1991-1993), Luís Cláudio da Silva (1993-1999), Gladis Pippi (2000-2003), Vladimir Stello (2003-2004) y Leticia Bauer (2004-2006).

31 El trabajo fue coordinado por las museólogas Mabel Leal Vieira y Maria Inês Coutinho, apoyado por la Comissão Missões con apoyo y patrocinio de la Fundação Vitae.

32 Trabajo realizado por los arquitectos Isabela Coimbra y Raul Pilla.

33 Trabajos coordinados por Luiz Antônio Custodio, José Otávio Catafesto de Souza, Vladimir Stello y Luís Claudio da Silva, desarrollados en seis ediciones, de 1994 a 1999.

34 Proyecto en el área ambiental de revitalización del huerto con plantío de árboles fructíferos, coordinado por Luís Claudio da Silva y Vladimir Stello en 1994.

35 Trabajo coordinado por Vladimir Stello y Matilde Villegas con apoyo de la Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões en 1993.

36 Trabajo realizado entre 1991 y 1995 en AUTO-CAD, desarrollado en conjunto con la Universidade do Vale do Río dos Sinos, bajo responsabilidad de Isabel Rocha y Vladimir Stello. Productos: CD-ROM y video.

37 Trabajo realizado entre 1993 y 1997 con apoyo de IBM-Brasil, con capacitación de personal, instalación de laboratorio de informática, producción de bases de datos, CD-ROM, programas multimedia y sitio en Internet. El equipo final contó con la coordinación técnica de Felipe Escosteguy. Los productos fueron entregados el 17 de septiembre de 1997, día del Patrimonio Cultural del MERCOSUR.

38 La propuesta y su programa fueron definidos en las conmemoraciones de los 300 años de San Miguel en 1987. El proyecto sería desarrollado mediante un concurso público internacional, pero se canceló con la reforma gubernamental de 1990. La propuesta fue presentada por el gobierno de Brasil en la constitución del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, siendo aprobada por las Comisiones Técnicas de Turismo y Cultura. Considerando la gran necesidad de llevar a cabo el proyecto, a partir de 1995 fue desarrollado por técnicos del IPHAN con asesorías especializadas y adecuado a nuevas variables en diferentes ocasiones hasta 2005. Entre los técnicos que participaron en distintas etapas del proyecto citamos a Maturino Luz, Maria de Lourdes Parreiras Horta, Evelyn Berg loschpe, Iria Martíni, Evelina Grunberg, José Otávio Catafesto de Souza, Vladimir Stello, Matilde Villegas, Luiz Antônio Custódio, Nico Rocha y Ceres Storchi.

39 El intendente municipal Pedro Everling, con aprobación de los concejales, concedió el terreno para uso exclusivo del proyecto.

40 Para confirmar la definición del lugar se realizaron prospecciones arqueológicas en el área, bajo responsabilidad del arqueólogo Claudio Carle en 2001.

41 En dicha ocasión, el intendente municipal Valdir Frizzo nombró una comisión municipal para coordinar con el IPHAN la desocupación del área. El Ministerio de Cultura coordinó la acción por intermedio de su consultoría jurídica y financió la indemnización de propietarios.

42 Este trabajo contó con orientación de la arquitecta Maria Isabel Kanan del IPHAN 11a SR.

43 Trabajos coordinados por Matilde Villegas y Vladimir Stello (arquitectura) con la colaboración de José Otávio Catafesto de Souza y Vera Lúcia Trommer Thaddeu (arqueología), Leticia Bauer (historia) y Carlos Fernando de Moura Delphin (medio ambiente).

44 Firmaron este acuerdo, como representantes oficiales, Ramón Gutiérrez por Argentina, Luiz Antônio Custodio por Brasil y Rosario Baraibar por Uruguay. Paraguay ratificó posteriormente el acuerdo técnico.

45 Equipo de interpretación: Letícia Bauer, Luiz Antônio Custódio, Vladimir Stello, Matilde Villegas (IPHAN) y Marcio Scotti (Redesenho de Imagen).

46 Proyectos desarrollados bajo la coordinación del Servigo Brasileiro de Apoio a Pequena e Media Empresa, SEBRAE, con la participación de comunidades locales, empresarios y organismos gubernamentales.

47 Desarrollado con recursos de la Caixa Economica Federal.

48 En 2002 la Casa do Zelador fue restaurada, recuperando su conformación original que había sido cambiada a lo largo de los años. Este trabajo fue coordinado por Matilde Villegas y Vladimir Stello.

49 Trabajo coordinado por Leticia Bauer y Beatriz Muniz Freire junto con el proyecto museográfico de Ceres Storchi.

50 Trabajo que incluyó a Beatriz Muniz Freire (IPHAN) y José Otávio Catafesto de Souza (UFRGS).

51 Trabajo que incluyó a Beatriz Muniz Freire (IPHAN), Leticia Bauer (IPHAN) y Jean Baptista.

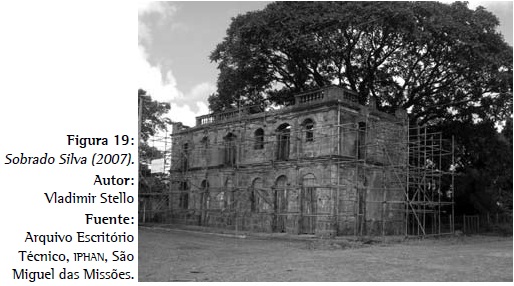

52 Programa 2003-2006, con reportes y CD específicos en cada edición. A partir de este programa, el Brasil, en conjunto con Argentina y Paraguay, presentó un proyecto al programa World Monuments Watch del WMF, que fue aprobado en 2004. La parte brasileña fue utilizada para consolidar el Sobrado Silva, una edificación ecléctica construida en el siglo XIX que reutilizó piedras de la antigua reducción de San Nicolás. Los trabajos de consolidación realizados en San Juan Baptista y San Lorenzo Mártir en los años 2003 y 2004 fueron tomados como referencias en este curso.

53 Proyectos estructurales: ingeniera Silvia Puccioni, arquitectos Alejandro Villalobos y Edegar Bittencourt da Luz; evaluación: arquitecto Ramón Gutierres, consultor de UNESCO, especialista en el tema de arquitectura de las misiones; técnicos residentes: arquitectos Maturino Salvador Santos da Luz (1986-1988), Débora Regina Magalhães Costa (1988-1989), Vladimir Fernando Stello (desde 1987) y Matilde Villegas (2001-2006).

Referencias

Arquivo Noronha Santos. Documentos arquivados. Rio de Janeiro: 1937-1941. [ Links ]

Avé-Lallemant, R. (1980 [1858]). Viagem pela Provincia do Río Grande do Sul. São Paulo: Universidade de São Paulo. [ Links ]

Cabrer, J. M. (1780). Mapoteca do ltamaraty. [ Links ]

Custodio, L. A. B. (2002). A Redução de São Miguel Arcanjo: Contribuição ao Estudo da Tipología Urbana Missioneira. Dissertação de Mestrado em Planejamento Urbano Regional. Porto Alegre: Universidade Federal do Río Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, 198 f. [ Links ]

Da Silveira, Hermetério José Velloso. (1979). As Missões Orientaes e seus antigos dominios. Porto Alegre: Eros. [ Links ]

De Andrade, M. (1981). Cartas de trabalho; correspondência com Rodrigo Mello Franco de Andrade. Brasilia: SPHAN, Pró-Memória. [ Links ]

De Curtis, J. N. B. (1983). "O Espaço Urbano e a Arquitetura Produzidos nos Sete Povos". En: Arquitetura no Río Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto. [ Links ]

Demersay, A. (1846). Litografía. Mapoteca do ltamaraty. [ Links ]

Fernandes Pinheiro, J. F. (1982). Visconde de São Leopoldo. Anais da Provincia de São Pedro. Porto Alegre: Mercado Aberto. [ Links ]

Gutiérrez, R. (1987). As Missões Jesuíticas dos Guaranis. Rio de Janeiro: Fundação Pró-Memória, UNESCO. [ Links ]

Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional. Escritorio Técnico Missões. Documentos arquivados. São Miguel das Missões, 1920-2005. [ Links ]

Machado Leal, F. (1984). "São Miguel das Missôes". Revista do Patrimônio, 19, Rio de Janeiro. [ Links ]

Mayerhofer, L. (1947). Reconstituição do Povo de São Miguel das Missões. Tese de Concurso para Provimento da Cadeira de Arquitetura Analitica da Faculdade Nacional de Arquitetura. Rio de Janeiro. [ Links ]

Stello, V. F. (2005). Sitio Arqueológico de São Miguel Arcanjo: Avaliação Conceitual das Intervenções, 1925-1927 e 1938-1940. Dissertação de Mestrado em Engenharia. Porto Alegre: Universidade Federal do Río Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 177 f. [ Links ]