INTRODUCCIÓN

En este artículo proponemos indagar la relación entre dos debates sobre el pensamiento humano que llegan a conclusiones similares desde enfoques teóricos y disciplinares distintos. El primero de ellos es el lógico-filosófico, en particular, el debate sobre el pluralismo y el monismo lógico que enfrenta posturas que sostienen, por un lado, la existencia de una pluralidad de lógicas, dependientes o no del contexto de razonamiento, y, por otro lado, una ferviente defensa de una unicidad lógica, es decir, la defensa de la existencia de un único sistema lógico válido como criterio de evaluación para cualquier contexto de razonamiento.

En segundo lugar, en el campo de la lingüística, existe un debate emparentado cuya formulación más representativa es la hipótesis de Sapir-Whorf. Se identifican canónicamente dos interpretaciones para esta hipótesis: el determinismo lingüístico, o hipótesis fuerte, y el relativismo lingüístico o hipótesis débil. Según la primera, las categorías lingüísticas limitan y determinan a las categorías del pensamiento mientras que, según la segunda, solo influyen parcialmente unas sobre otras. Recientemente, este debate iniciado a mitad del siglo pasado ha adquirido un nuevo impulso con una serie de estudios empíricos que comparan y registran la influencia de las diversas lenguas habladas sobre la manera de pensar (recordar, ordenar o diferenciar eventos) de los hablantes de las lenguas estudiadas (Thibodeau, Hendricks y Boroditsky, 2017; Boroditsky y Prinz, 2012; Fausey, Long, Inamon y Boroditsky, 2010; Winawer, Witthoft, Frank, Wu, Wade, y Boroditsky, 2007).

Existe entonces una discusión en el campo filosófico sobre la existencia de lógicas diversas en nuestras formas de razonamiento y en el campo lingüístico un debate en torno a la determinación del pensamiento por las diferentes lenguas habladas. Encontramos su-gerente que no exista una vinculación explícita entre estos debates dada la estrecha relación entre lógica y lenguaje. Este artículo se propone abrir un campo de reflexión que permita acercar ambas discusiones y trabajar en ese área de vacancia. Es cierto que, en el campo disciplinar de la lógica, se define de manera estricta el concepto de razonamiento que no coincide completamente con lo que en lingüística se entiende, ampliamente, como pensamiento. Si bien abordaremos esta diferencia, no es difícil postular una vinculación productiva entre ambos conceptos. Particularmente, existe una serie de preguntas interesantes y legítimas que surgen de la vinculación entre estas posturas: si diferentes lenguas determinan maneras diferentes de pensar se debe a que tienen bases lógicas distintas, o a que poseen una base lógica común y las diferencias gramaticales determinan diferentes formas de pensar, o incluso podría postularse que esas diferencias no tienen origen en la lógica o la gramática sino que se deben a que el vocabulario de cada lenguaje recoge conceptos, experiencias y categorías histórico-culturales diferentes. Por otra parte, si se identifican bases lógicas diferentes en distintas lenguas, esto daría sustento a las posiciones de pluralismo lógico, por el contrario, postular una lógica común a todas las lenguas sería compatible con la posición monista.

En el mismo sentido, estos debates enfrentan algunas aporías similares: si no existe una base lógica común entre las postuladas lógicas plurales, ¿cómo podemos comprender a alguien que no utilice nuestra lógica? Del mismo modo el determinismo lingüístico fuerte nos lleva al interrogante de cómo comprenderemos a alguien que piensa en una lengua diferente. Existe en ambas instancias un problema de conmensurabilidad, si existe pluralismo lógico o lingüístico en sentido fuerte, comparar lógicas o lenguas parece una tarea imposible; ahora, si postulamos una inconmensurabilidad parcial, sería necesario deslindar aspectos comunes y diferentes, pero esta tarea... ¿supone ya una base lógica/ lingüística común?

Como vemos, el cruce de perspectivas y el trabajo interdisciplinario se muestra promisorio y nos permite plantear preguntas interesantes. En este artículo, exploramos posibles respuestas. A tal fin, primeramente, expondremos los debates señalados sobre pluralismo lógico y relativismo lingüístico, prestando especial atención a las diferencias entre la noción más estricta de razonamiento y la más amplia de pensamiento. Finalmente, propondremos una hipótesis compatible con una versión del pluralismo lógico y con el relativismo lingüístico. Esta hipótesis permite explicar las diferencias entre razonamientos o pensamientos expresados en diferentes lenguas y a la vez sustentar la capacidad de comprensión e incluso de traducción entre variantes lógico/ lingüísticas. En este sentido, la conjetura propone una reducida base lógica común, específicamente una proto-lógica común, junto a diferencias o pluralidades a nivel lógico, gramatical, de vocabulario y contextuales-culturales que determinarían estilos de razonamiento que pueden llegar a divergir de manera notable sin llegar a ser incomprensibles o intraducibles entre sí. Cada punto será ilustrado, en la medida de lo posible, con ejemplos concretos.

Es menester señalar, sin embargo, que nuestra discusión va a estar limitada a un análisis a nivel proposicional y de operadores lógicos, sin incluir un tratamiento de cuantificadores, pronombres, expresiones de generalidad u operadores intensionales. La razón de esta restricción se fundamenta en la complejidad y extensión que implicaría su inclusión, tanto en lo relativo a los argumentos sobre monismo y pluralismo lógico como en lo concerniente a los argumentos lingüísticos y su evidencia empírica. De esta manera, la hipótesis de trabajo se limita tanto lógica como lingüísticamente a este fragmento del lenguaje. No descartamos la posibilidad de abordar una discusión sobre estas expresiones lógico-lingüísticas en futuros trabajos.

1. PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO

La primera distinción relevante por establecer es lo que entendemos por pensamiento o razonamiento, ya sea que lo miremos desde la perspectiva lógica o lingüística. Pensamiento, en sentido amplio, tal como se entiende en las hipótesis lingüísticas que analizaremos, puede entenderse como contenido mental consciente (Boroditsky, Prinz, 2012). Cuando decimos, por ejemplo, "no puedo apartar esa idea (o ese problema) de mi pensamiento", estamos utilizándolo en este sentido amplio y no en el sentido restringido que daremos a razonamiento. Sin embargo, "pensamiento" también ha sido definido de una manera más precisa y restringida. Frege define la lógica en términos de las leyes del pensamiento "[Las leyes de la lógica1 tienen un título especial que responde al nombre de 'leyes del pensamiento' solo si queremos afirmar que son las leyes más generales, que prescriben universalmente el modo en que uno debe pensar"1 (Frege, 1893, xv).

Hay que establecer dos precisiones respecto de esta idea ffregeana. En primer lugar, mientras "pensamiento" puede y suele hacer referencia a procesos psicológicos, la definición de las leyes de la lógica en tanto leyes del pensamiento no pretende referir a procesos psicológicos en absoluto. De hecho, un aspecto reconocido en la filosofía de la lógica fregeana es su ferviente antipsicologismo. Podría decirse que Frege entendía a las leyes de la lógica como leyes sobre entidades abstractas que no describen procesos psicológicos, pero que, sin embargo, deben guiar el pensamiento (Mezzadri, 2015). En segundo lugar, esta idea fregeana de pensamiento es compatible con un concepto más acotado asimilable al de razonamiento en sentido estricto que hace referencia a procesos mentales o cognitivos que involucran inferencias, es decir, derivaciones de creencias o información (conclusiones) a partir de un conjunto de creencias o información previa (premisas).

Si entendemos pensamiento en sentido amplio, como cualquier proceso mental que se produce en la psiquis de las personas, evidentemente no todo pensamiento es un objeto de estudio para la lógica. Todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. A partir de este sentido amplio, es más fácil argumentar que las diferentes lenguas influyen en la manera en que pensamos, pues es un hecho conocido que existen palabras y conceptos exclusivos de una lengua, que no tienen equivalente en otras y que son de difícil traducción, y de ardua comprensión para los no hablantes de la lengua. El pensamiento, en sentido amplio, sobre estos conceptos sería posible solo para quien fuera capaz de concebirlos en su mente y comprenderlos acabadamente, es decir, generalmente, para los hablantes de la lengua. Estudios recientes han mostrado experimentalmente que tener una palabra exclusiva para un color en una lengua y no tenerlo en otra lengua determina la rapidez y capacidad con la que podemos percibirlo y diferenciarlo de otros (Winawer et al., 2007). Este hecho afecta nuestro pensamiento en el sentido del contenido de nuestra conciencia, pero esta diferencia no implica todavía que haya una diferencia en la "lógica" o estructura de los razonamientos que realizamos.

Asimismo, hay evidencia experimental de que las diferencias gramaticales entre lenguas, y no solo las diferencias conceptuales o de léxico, afectan nuestro pensamiento entendido en sentido amplio. Por ejemplo, el inglés a diferencia del español estructura sus oraciones poniendo acento en el agente de la acción, incluso en sucesos accidentales. Esto hace que los hablantes de inglés recuerden mejor y más a quien fue el responsable de lo que pasó que a los detalles del hecho en sí, a la inversa de los hablantes de español que recuerdan mejor el hecho ocurrido que al agente (Fausey et al., 2010). Pero esto tampoco es todavía una diferencia lógica, porque recordar algo de una manera u otra no implica todavía razonar sobre ese algo. Razonar tiene que ver con realizar ciertos procedimientos inferenciales con la información expresada en el lenguaje, procedimientos que pueden, al menos teóricamente, diferenciarse del contenido de esa información. Por lo tanto, que la diferencia lingüística afecte nuestro pensamiento en sentido amplio, no significa todavía que exista una diferencia lógica, es decir, en relación con los procedimientos o mecanismos lógicos con los que procesamos la información.

La lógica no está interesada en el proceso psicológico de razonamiento, sino en ciertas relaciones que se dan entre el contenido proposicional inherente a esos procesos inferenciales. El interés central de la lógica es determinar frente a un argumento, entendido como el producto final de un proceso de razonamiento, si la relación que se establece entre las premisas y la conclusión es una relación adecuada. Específicamente, si existen fundamentos para garantizar la verdad de la conclusión a partir de la verdad de las premisas (Beall y Restall, 2005). Como vemos, la lógica se interesa más por el proceso psicológico que por el resultado de ese proceso expresado en el lenguaje, y por los procedimientos o estructuras que subyacen en él y que permiten justificarlo. La pregunta entonces sería: ¿subyacen en las diferentes lenguas procedimientos u operaciones lógicas diferentes? La pregunta así formulada sintetiza el objetivo de este artículo en el sentido de que enlaza la discusión sobre monismo/pluralismo lógico con la discusión sobre relativismo/determinismo lingüístico.

Hemos sugerido en los párrafos anteriores tres niveles de análisis en los que el lenguaje puede afectar o influir en el pensamiento. Un primer nivel más superficial: el de vocabulario, es decir, los tipos de conceptos que tiene una lengua y que en ocasiones no encuentran equivalentes en otra. Un segundo nivel más profundo relacionado con las diferentes gramáticas de las lenguas, y uno tercero, más profundo aún, que es el corazón lógico que subyace en los diferentes lenguajes.

A continuación, presentaremos de manera breve los debates entre monismo/ pluralismo lógico y entre relativismo/determinismo lingüístico. Luego propondremos puntos de contacto entre los debates y una hipótesis propia en torno a la problemática abordada.

2. PLURALISMO Y MONISMO LÓGICO

En el punto anterior diferenciamos pensamiento de razonamiento, pero en el campo específico de la lógica se ha formulado el siguiente interrogante cuya respuesta afirmativa no debemos dar por supuesta: ¿está la lógica relacionada con el razonamiento humano? La respuesta provocó un intenso debate que mostró la necesidad de clarificar los conceptos centrales involucrados en la discusión. Por un lado, la lógica estudia entidades abstractas, específicamente, portadores de verdad (proposiciones, oraciones o enunciados) que son independientes de que alguien los afirme o crea en ellos. Así entendida, la lógica establece leyes que garantizan que algunas relaciones que se dan entre estos portadores de verdad sean apropiadas. Es decir, que la relación de consecuencia lógica, que se da entre ciertas oraciones, preserva necesariamente la verdad. Por otro lado, el razonamiento humano es un proceso cognitivo interno de cada razonador individual que está involucrado en la formación y revisión de creencias. En tanto proceso psicológico está sujeto a las limitaciones de atención, memoria y tiempo propios de los seres humanos. A partir de esta distinción se ha planteado que no existe conexión alguna entre lógica y los procesos de razonamiento humano, puesto que la lógica trata con entidades abstractas, con hechos lógicos que no dicen nada sobre cómo formar o revisar creencias (Harman, 1986).

La tesis que propone la absoluta desconexión entre la lógica y el razonamiento humano ha sido respondida al menos a partir de dos líneas teóricas. En primer lugar, la construcción de principios puente para volver a vincular estos dos ámbitos (MacFarlane, 2004). Así, la lógica, a pesar de tratar con entidades abstractas, posee un rol normativo sobre el razonamiento en tanto establece restricciones o da permisos sobre las creencias que pueden aceptarse o no. En general, estos principios puente son oraciones condicionales cuyo antecedente son hechos lógicos y cuyo consecuente son obligaciones normativas impuestas al razonamiento que se derivan de esos hechos lógicos (Evershed, 2021). En segundo lugar, desde una perspectiva externista, se sostiene que el razonamiento es un proceso social mediado por interacciones lingüísticas (Mackenzie, 1989). La lógica está involucrada en el razonamiento en tanto prescribe cómo comportarse en estas interacciones lingüísticas. Específicamente, la lógica establece reglas de interacción que definen conexiones apropiadas entre las oraciones (u otros portadores de verdad) a partir de las cuales se realizan esas interacciones. De esta manera, la lógica es un conjunto de reglas que gobiernan las interacciones racionales sociales (Dutilh-Novaes, 2021).

Estas vías de respuesta permiten restablecer el rol normativo de la lógica en el razonamiento humano frente a los desafíos escépticos planteados. En este artículo, adoptaremos una línea afín a la perspectiva externista sobre lógica, razonamiento y normatividad. Aclarada esta conexión, abordaremos el debate pluralismo/monismo lógico.

En la actualidad existe una diversidad de sistemas lógicos que caracterizan la relación de consecuencia lógica, es decir, esta relación apropiada que se da entre oraciones que forman parte de las interacciones lingüísticas sociales. Esta diversidad de sistemas ha generado un debate filosófico sobre cuál debe considerarse correcto, adecuado o verdadero. La discusión respecto de monismo y pluralismo se enfoca en determinar si hay un único o varios enfoques correctos sobre la relación de consecuencia lógica. El monismo lógico plantea que hay un único sistema lógico adecuado, pues solo un enfoque de la relación de consecuencia lógica puede ser correcto (Priest, 2006; Read, 2006). Sin embargo, no hay coincidencia acerca de cuál de los sistemas lógicos que existen en la actualidad es correcto. El pluralismo, por su parte, sostiene que existe más de un sistema lógico correcto (Beall y Restall, 2006). A partir de la caracterización externista de la lógica como un sistema de reglas que gobiernan las interacciones lingüísticas entre agentes, vamos a considerar, a continuación, diversas maneras de entender y darle sentido a la idea de pluralismo lógico.

Una primera distinción relevante se establece entre el pluralismo lógico lingüístico y el no lingüístico (Arazim, 2020; Eklund, 2013). El primero se basa en la idea de que diferentes lenguajes formales permiten definir diferentes reglas y así obtener diferentes sistemas lógicos. Puede sostenerse que estos lenguajes formales ofrecen diferentes codificaciones de la relación de consecuencia lógica del lenguaje natural. De esta manera, es posible obtener dos lenguajes formales diferentes, L1 y L2, que definen dos relaciones de consecuencia distintas 1=1 y =2 (Cook, 2010). Un ejemplo paradigmático de este tipo de pluralismo fue defendido por Rudolf Carnap (1959), quien en su principio de tolerancia estableció que todas las personas son libres de crear su propia lógica. La única exigencia es que se ofrezcan reglas sintácticas en lugar de argumentos puramente filosóficos. Así, para Carnap, la cuestión acerca de qué lógica es adecuada se reduce a cuestiones internas al marco o sistema lingüístico que se haya adoptado. En este sentido, no es posible plantear la pregunta de manera externa a un sistema, acerca de qué lógica es la correcta, puesto que una vez que se ha adoptado un lenguaje todas las preguntas acerca de la lógica que lo gobierna son internas a ese marco lingüístico. En síntesis, el pluralismo lógico lingüístico sostiene que existen tantas lógicas correctas como lenguajes formales se hayan creado.

Por otro lado, el pluralismo lógico no lingüístico sostiene que es posible definir dentro un mismo lenguaje formal diferentes relaciones de consecuencia lógica. Así, para un mismo lenguaje L es posible plantear dos relaciones de consecuencia distintas i=1 y i=2 (Cook, 2010). El ejemplo paradigmático de este tipo de pluralismo es la propuesta de Beall y Restall (2006). Para estos autores, hay diferentes casos en que puede caracterizarse de manera adecuada una relación de consecuencia lógica que sea necesaria, formal y normativa. Los casos hacen referencia a diferentes interpretaciones semánticas que se pueden dar a las oraciones (o portadores de verdad) del lenguaje, ya sea, modelos, mundos posibles o situaciones. Un punto central para esta posición se basa en aceptar que como algunos aspectos de la relación de consecuencia lógica del lenguaje natural no están completamente cerrados o definidos, cuando esta noción se intenta codificar formalmente puede adquirir diferentes caracterizaciones. De este modo, un mismo lenguaje formal puede dar lugar a diferentes sistemas lógicos a partir de las diferentes caracterizaciones semánticas que se ofrecen de la noción de consecuencia lógica.

Otra distinción relevante respecto al pluralismo lógico refiere a los contextos o dominios específicos de aplicación. La concepción lógica tradicional indica que esta disciplina es neutral con respecto al tema, puesto que como no trata sobre ningún tema o contenido en particular, puede aplicarse en cualquier dominio de razonamiento. Sin embargo, también se ha argumentado que para determinar si una lógica es correcta o adecuada debe tenerse en cuenta el dominio específico donde ese sistema formal va a aplicarse. Esto da lugar al llamado pluralismo lógico contextual (Caret, 2021; Kouri- Kissel, 2021; Shapiro, 2014). Esta variante sostiene que cada dominio de intercambio argumentativo tiene sus propios objetivos y por esto algunos sistemas lógicos resultan mejores que otros para regular los intercambios lingüísticos de ese contexto. Es por esto que la pluralidad de lógicas existentes responde a la pluralidad de contextos de razonamiento. Esta variante de pluralismo tiene afinidad con la propuesta de Carnap anteriormente señalada. Puede entenderse como una manera de darle sentido al pluralismo lingüístico, en tanto los diferentes marcos lingüísticos surgirán como consecuencia de los diversos contextos de razonamiento.

Finalmente, otra manera de entender el pluralismo se da en el marco del expresivismo lógico (Brandom, 2000). En este marco, el objetivo principal de la lógica es hacer explícitas las reglas de inferencia que están implícitas en nuestras interacciones lingüísticas. Estas reglas están constituidas a partir de las actitudes normativas de la comunidad lingüística involucrada en esas prácticas de interacción social. Así, las actitudes normativas de los hablantes crean expresiones significativas que permanecen en cierta medida abiertas (Arazim, 2020). En este sentido, no es posible determinar de manera unívoca el significado de las reglas de inferencia, puesto que el conjunto de actitudes normativas no es único ni completo y, además, puede modificarse con el transcurso del tiempo. Si bien puede pensarse en un concepto de negación o de disyunción general que está presente en diferentes lenguas, hay algo abierto e indeterminado con respecto al significado de la negación o la disyunción. Y esto es independiente de las particularidades que en cada lengua específica tengan estas expresiones. Así, una manera de explicitar el significado de la negación y de la disyunción es a partir de la regla del silogismo disyuntivo. Sin embargo, también sería posible hacer explícito el significado de estos dos términos sin caracterizar esa regla lógica. Por tal disposición, el pluralismo lógico emerge como consecuencia de las diferentes maneras en que se pueden hacer explícitas las reglas de inferencia. El lenguaje natural no restringe a un único sistema de reglas esta caracterización formal.

3. DETERMINISMO Y RELATIVISMO LINGÜÍSTICO

La discusión en torno a la relación entre lenguaje y pensamiento tiene una larga tradición que acerca perspectivas filosóficas y lingüísticas. En el siglo XX, este debate toma notoriedad con las hipótesis de Edward Sapir y Benjamin Whorf a partir de sus estudios etnográficos con pueblos originarios de Norteamérica, que presentaremos sumariamente a continuación: "Vemos, oímos y experimentamos como lo hacemos porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad nos predisponen hacia ciertas elecciones interpretativas" (Sapir, 1949, p. 69). "El mundo se presenta en un flujo caleidoscópico de impresiones que se deben organizar en nuestras mentes. Esto significa, principalmente, por los sistemas lingüísticos en nuestras mentes" (Whorf, 1956, p. 212).

Estas afirmaciones se basan en algo difícilmente cuestionable: lengua y pensamiento interactúan en modos diversos. Pero no es tan evidente cómo cada lengua particular influencia el pensamiento y acción de sus participantes. La polémica suscitada por lo que se dio en llamar "Hipótesis Sapir-Whorf ' reside justamente en el alcance del supuesto. En su formulación débil o de relativismo lingüístico, las lenguas particulares afectan parcialmente nuestro pensamiento y percepción del mundo. En su versión fuerte o determinismo lingüístico, las lenguas que hablamos moldean (o determinan) completamente nuestros razonamientos y acciones.

La primera interpretación encuentra ejemplos que la fortalecen. En el tupí-guaraní, la palabra hövy refiere al color (o colores) que en español se nombran azul y verde. La ausencia de esta distinción evidencia una diferente categorización del espectro cromático para los hablantes de la lengua. Filogenéticamente, la lengua codifica un modo de ver el mundo que, ontogenéticamente, promueve una cierta categorización del entorno para los sujetos socializados mediante esta. Las prácticas comunicativas dentro de una sociedad expresan una visión de mundo que se codifica en el sistema de la lengua y, a su vez, los individuos particulares de estas sociedades aprenden a interpretar su entorno mediante el tamiz de esos sistemas lingüísticos. Por lo tanto, los hablantes de diferentes lenguas pueden estar sesgados para atender y codificar diferentes aspectos de su experiencia al hablar.

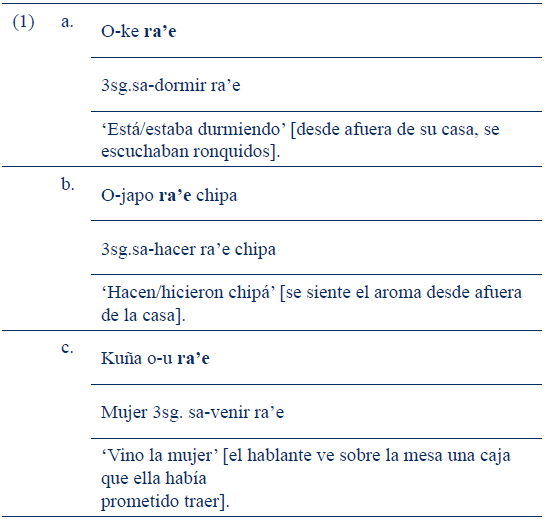

Asimismo, hay ejemplos que van más allá del dominio léxico como la marcación verbal. El español, como muchas lenguas europeas, codifica el tiempo con un morfema verbal. Para expresar una acción o evento es necesario ubicarlos en un espectro temporal. Es decir, no puedo expresar ambigüedad sobre si corrió ayer, hoy o lo hará mañana. Pero puedo ser ambiguo sobre si efectivamente me consta que el hecho ocurrió porque lo vi o porque me lo contaron. Por otra parte, muchas lenguas amerindias no codifican información temporal en el verbo, pero marcan la fuente de la información. Cuando un hablante de mbyá guaraní utiliza la partícula ra'e en una cláusula que da cuenta de cierto evento o situación, puede haber adquirido este conocimiento por distintos medios, excepto evidencia visual directa. En el ejemplo (3a), el estímulo es auditivo, mientras que en (3b) es olfativo. En el ejemplo (3c), la evidencia es visual, pero el hablante no ha presenciado directamente el evento, sino que observa, en el presente, una consecuencia de lo sucedido, con lo cual ra'e opera como inferencial (Dolzani, 2016).

El mbyá, entonces, puede expresar un enunciado con ambigüedad acerca de la ubicación temporal de la acción, pero no pueden evitar la explicitud de la fuente de información. Esta diferente codificación del material lingüístico influye en los modos de pensamiento de sus hablantes. Como señala Boroditsky (2001), las lenguas nos orientan a atender ciertos aspectos de nuestra experiencia haciéndolos gramaticalmente obligatorios que pueden sesgar modos de atención y codificación de la experiencia al pensar y hablar.

La formulación determinista es de más difícil sustento. En los ejemplos anteriores, si bien las lenguas codifican la información de manera diferente, eso no impacta en la posibilidad de comprensión de sus hablantes sobre la indexación temporal o la fuente de información. Es que, justamente, si el lenguaje determinara totalmente el pensamiento, la traducción y comprensión mutua sería una tarea prácticamente imposible. Aunque una lengua carezca de un término para determinado concepto, un hablante de esta puede comprenderlo si se lo explica con la cantidad de palabras adecuada. Justamente una de las consecuencias cuestionables a las que puede llevarnos el determinismo lingüístico es: considerar que hay lenguas superiores a otras, pues pueden expresar mayor cantidad de conceptos o conceptos de supuesta mayor complejidad.

Sin negar la importancia del debate, Joshua Fishman (1982) argumenta que la discusión entre las versiones fuertes y débiles de la hipótesis Sapir-Whorf opaca una tercera lectura que defiende la diversidad etnolingüística en beneficio de la creatividad panhumana, la resolución de problemas y la mutua aceptación transcultural. Joel Sherzer (1987), por su parte, considera que el discurso es la expresión concreta de la relación entre lenguaje y pensamiento. Es en el discurso donde se crea, recrea, focaliza, modifica y transmite tanto la lengua y la cultura como su intersección. El discurso, entonces, se constituye como el locus de interrelación entre lenguaje y pensamiento. Más recientemente, la propuesta neo-whorfiana puso en marcha un poderoso programa de investigación sobre este problema y parece rechazar la idea de que todo desarrollo cognitivo dependa del lingüístico. Sin embargo, observa que la codificación lingüística influye en la codificación, de modo que las diferencias lingüísticas dan lugar a diferencias cognitivas (Gomila, 2020).

Con diversos alcances y considerandos, estos debates ponen de manifiesto que la diversa configuración de las lenguas naturales influye en nuestra forma de percibir y conceptualizar mundo y pensamiento. El procesamiento lingüístico es persistente en los dominios más fundamentales del pensamiento. Lo que llamamos 'pensamiento' es en esta perspectiva un complejo conjunto de colaboraciones entre representaciones y procesos lingüísticos y no lingüísticos (Boroditsky, 2006). Sin embargo, también llama la atención la posibilidad de traducción inteligible entre las lenguas a pesar de sus diferencias formales y léxicas. Cabe plantearse, entonces, la existencia de un conjunto de operaciones comunes a todas las lenguas naturales que sustenten esta posibilidad de traducción no solo de léxico, sino de pensamientos y/o razonamientos que será indagada en los apartados siguientes.

4. RELATIVISMO Y MONISMO, DETERMINISMO Y PLURALISMO

¿Cómo vincular el debate sobre pluralismo y monismo lógico con el que se da sobre relativismo y determinismo lingüístico? Podría pensarse, producto de la diferente terminología utilizada en los campos que, pluralismo se vincula con relativismo y determinismo con monismo, sin embargo, esta vinculación no es necesaria siempre.

Relativismo y determinismo lingüístico son dos posiciones que proponen distintos grados de influencia del lenguaje sobre el pensamiento. En el primero, la influencia es relativa en el sentido de que una lengua determina un camino más fácil para un determinado sesgo o estilo de pensamiento. En el citado caso del mbyá guaraní, la gramática facilita la ambigüedad respecto al tiempo, pero hace difícil la ambigüedad respecto a la fuente de información, a la inversa de lo que sucede en el español. Esta tendencia de facilitar determinadas opciones para conceptualizar y expresar hechos influye en la forma en que pensamos la realidad y las categorías que escogemos (o de las que disponemos) para ordenarla.

Empero, es posible, aunque más costoso, ser ambiguo respecto a la fuente de información en mbyá guaraní o al tiempo en español, pero requiere más rodeos, más esfuerzo y usualmente mayor cantidad de palabras; no es lo que podríamos llamar la opción "por default" de la lengua. Las diferentes lenguas parecen facilitar un camino, una serie de opciones respecto de otras. Esto deja a salvo la posibilidad de traducir; por el contrario, si la determinación del pensamiento por el lenguaje fuera total y necesaria, la traducción sería imposible entre diferentes lenguas: caeríamos en un solipsismo lingüístico. Es decir, la posición relativista supone algún territorio o componente común entre las distintas lenguas que posibilita el proceso de traducción y entendimiento mutuo de la lengua en general y de los pensamientos y razonamientos de los hablantes en particular. Esta idea de un territorio común parece ser compatible con la perspectiva pluralista defendida desde el expresivismo lógico, en tanto puede pensarse que existen conceptos básicos, como los de negación o disyunción, presentes en casi todas las lenguas y, sin embargo, estos conceptos pueden caracterizarse formalmente a partir de diferentes reglas de inferencia dando lugar así a diferentes sistemas lógicos.

Por su parte, el determinismo sostiene que el lenguaje moldea fuerte o totalmente el pensamiento, esto haría la traducción entre lenguas no emparentadas una tarea prácticamente imposible y en el límite implicaría una suerte de solipsismo lingüístico en que solo los hablantes de una lengua podrían comprender y razonar en el "mundo" que esa lengua moldea, que se convertiría en un universo intraducible para los no hablantes. Desde esta posición podría postularse que las diferentes lenguas poseen una lógica distinta (habría una pluralidad lógica, aunque inaccesible para los no-hablantes) como uno de los motivos de intraducibilidad. Asimismo, el determinismo es compatible con una posición monista si se propone una particular jerarquía entre lenguas, de tal manera que algunas "superiores" serían capaces de traducir, comprender y conceptualizar otras de nivel más bajo, pero no a la inversa. Dicha hipótesis podría sostener la existencia de un único sistema lógico correcto en que las lenguas de menor nivel poseerían de manera incompleta o degradada, a diferencia de las que están en los niveles más altos de la jerarquía. Una hipótesis de jerarquía entre lenguas, sin embargo, carece por completo de consenso en la comunidad científica por obvias razones éticas, y por la imposibilidad teórico-científica de justificar semejante jerarquía. La posición monista respecto de los sistemas lógicos defiende el carácter correcto de un único sistema lógico por sobre los restantes. En este sentido, podría pensarse que ese sistema lógico sería superior en tanto es el único que puede considerarse bueno, correcto o adecuado.

5. CRITERIOS PARA UNA BASE LÓGICA COMÚN

Como expusimos anteriormente, pretendemos analizar si existe un pluralismo lógico vinculado al pluralismo lingüístico (en el que distintas lenguas podrían dar lugar a la caracterización de diversas lógicas), o si existe una lógica única que subyace a las distintas lenguas. Esta última situación sería compatible con la postura monista sobre la lógica. En esta sección presentaremos los criterios que consideramos necesarios para establecer una base lógica común que permita la comparación. Comenzaremos nuestro análisis con el pluralismo lógico lingüístico y el principio de tolerancia. Esta versión del pluralismo se basa en la idea de que diferentes lenguajes formales permiten definir diferentes reglas de corrección e incorrección y así se obtienen diferentes sistemas lógicos. Puede pensarse que estos sistemas ofrecen diferentes codificaciones de la relación de consecuencia lógica presentes y expresables en el lenguaje natural, pero la discusión no está centrada en la relación entre lógica y lenguaje natural sino en los sistemas formales. Recordemos que Carnap, en su principio de tolerancia, enfatizaba la necesidad de definir estos sistemas a partir de reglas sintácticas. Así, la cuestión acerca de qué lógica es adecuada se reduce a cuestiones internas de la sintaxis del lenguaje formal que se haya adoptado. Por lo tanto, no es legítimo plantear la pregunta sobre la corrección lógica de manera externa a un sistema.

Conviene mencionar en esta parte que este artículo tiene por objeto preguntarse sobre la lógica subyacente en los lenguajes naturales más que por la explícita en los formales, por lo que consideramos legítimo plantear la pregunta de manera externa, pues la respuesta nos llevará hasta nuestro objeto de interés: la lógica subyacente en las lenguas naturales. El requisito para proponer un sistema lógico es que se ofrezcan reglas sintácticas para distinguir entre lo correcto o incorrecto dentro del sistema propuesto. Ahora, la pregunta que surge de inmediato es: ¿desde qué lenguaje se podrán elaborar las reglas sintácticas requeridas?, evidentemente no desde el lenguaje que estoy construyendo, sino desde un metalenguaje en el que, supongo, existe una lógica subyacente que me permite construir estas reglas, si quiero explicitar las reglas de este metalenguaje tendré que hacerlo, a su vez, desde otro nivel metalingüístico. Podría dar la impresión de que caímos en un regreso al infinito: siempre tengo que subir un nivel para expresar mi lógica. Pero creemos que, tarde o temprano, tendremos que aceptar que no hay un nivel superior al del lenguaje que estamos utilizando.

Por ejemplo, en este artículo desarrollamos una serie de argumentos sobre lógica y lenguaje, y suponemos que funcionarán porque subyace en nuestro uso del lenguaje una estructura que, en caso de ser necesario, nos permitirá dar un criterio (formular una lógica) para mostrar por qué creemos que nuestros argumentos son válidos. Con esto queremos ilustrar que la posibilidad de elaborar criterios sintácticos supone ya una base lógica que permita formular sintaxis. Si logramos vislumbrar los elementos básicos que permiten construir esa estructura de justificación, que suponemos serán muy simples, encontraremos eso que llamamos base lógica mínima o protológica. Este planteo puede entenderse como una reelaboración en términos de lenguaje natural de la crítica de Quine (1936) a Carnap en la que sostiene que la lógica no puede verse como constituida a partir de ciertos procedimientos, porque esos procedimientos ya incorporan o suponen la lógica.

Pero dónde entra en este argumento la hipótesis Sapir-Worf en su versión relativista. Si queremos conservar la posibilidad de traducción de razonamientos entre diferentes lenguas, tenemos que suponer que la base lógica además de mínima es común a las lenguas que son traducibles entre sí. Debe haber algún elemento común, aunque sea mínimo, que habilite la traducción. Es decir, esos elementos mínimos que permiten construir reglas sintácticas a fin de proponer diferentes lógicas deben ser comunes a las lenguas que sean traducibles entre sí.2

Dadas estas premisas, suponemos que los elementos mínimos y comunes deben ser muy simples y para seleccionarlos recurrimos a dos criterios: uno lógico-teórico y otro lingüístico-empírico que enunciamos a continuación.

6. NEGACIÓN Y CONCATENACIÓN

En primer lugar, damos por sentado la capacidad de toda lengua natural de formular portadores de verdad, enunciados o proposiciones que hablen sobre el mundo, las lenguas pueden predicar, decir cosas sobre los objetos que componen el mundo.

En segundo lugar, es bastante evidente para un lingüista el hecho de que las lenguas tienen palabras y/o mecanismos gramaticales para expresar la conjunción, disyunción, negaciones y otras funciones que los lógicos llaman operadores o conectivas lógicas en un sentido mucho más técnico.

Sin embargo, la existencia de estos operadores en todas las lenguas es un hecho que puede sorprender al lógico, ya que la identificación y formalización técnica y precisa de estas conectivas es relativamente reciente en la historia de la ciencia, la matemática y la filosofía, y producto de un esfuerzo intelectual formidable. Suena un tanto sorprendente, entonces, que todas las lenguas, incluso de culturas ágrafas en las que un proceso de formalización sería prácticamente inconcebible por ausencia de grafismos, posean formas de estos operadores conceptualmente tan sofisticados.

Sin embargo, es un hecho que los lenguajes lógicos formalizan operaciones presentes ya en las lenguas naturales. La finalidad de las lenguas formales es evitar la ambigüedad y la vaguedad propia de las naturales en las que una palabra puede tener más de un significado o un sentido impreciso, cuestión que puede resultar muy problemática cuando necesitamos ser precisos y no ambiguos como en el cálculo matemático, el cálculo lógico, una argumentación estricta, un texto científico, etc. Pero entre todos los significados posibles de la palabra que denota la función de conjunción, por ejemplo, se encuentra el significado (o función) dado por el lógico. El sentido estricto de la conjunción (es decir, la función lógica estrictamente definida) es uno de los sentidos posibles de la palabra "y" en español, por ejemplo. Si asistimos o dictamos alguna vez un curso de lógica o matemática es evidente que se utiliza en la oralidad el lenguaje natural; el lenguaje formal sirve para la notación de las fórmulas, pero el profesor dicta su clase y traduce "en simultáneo" estos signos a la oralidad del lenguaje natural del alumnado.

Desde la teoría lógica es claro que los operadores pueden definirse unos a partir de otros y que hay algunos que pueden tomarse como primitivos, en el sentido de que, a partir de algunos (incluso con un solo operador), pueden definirse los demás.

Los sistemas formales suelen elegir la disyunción y la negación como operaciones primitivas, pero podría elegirse de igual modo conjunción y negación, por ejemplo.3 Es verosímil sostener que todas las lenguas tienen como mínimo alguno de estos pares de funciones u operadores lógicos. Resulta difícil concebir una lengua sin la función de negación, una lengua en la que sea imposible decir "no" en alguna forma, especialmente si permite expresar un criterio de corrección o in-corrección que ya supone, como es evidente, el procedimiento de la negación. Algo similar sucede con la conjunción o la disyunción. Actualmente no existe ningún debate lingüístico o etnolingüístico relevante sobre esta temática. Creemos que las afirmaciones en torno a la universalidad de la conjunción y la negación, por ejemplo, podrían aceptarse pacíficamente. Existe sí, un debate emparentado que puede apoyar indirectamente nuestro argumento, versa sobre la idea de recursi-vidad referida a la capacidad de subordinar una oración dentro de otra y repetir esto de manera teóricamente infinita. La recursividad es postulada por la gramática generativa de Chomsky como uno de los aspectos fundamentales del lenguaje humano (Chomsky, 1995). Sin embargo, esta afirmación ha despertado una intensa polémica. La lengua piraha (lengua amazónica hablada en Brasil) parece desafiar esta afirmación al no presentar recursión en este sentido de "matrioshka" arriba mencionado, lo que excluye la forma condicional típica (si... entonces...) que requiere la capacidad de subordinar una oración (antecedente) a otra (consecuente).

El misionero y lingüista de campo Daniel Everett (2008) afirma que en la lengua citada no se observa ningún tipo de cláusula incluida en otra cláusula. Más aún, la oración posee una posibilidad expresiva máxima que no puede superarse. Cláusulas anidadas perfectamente posibles en el español requieren en piraha varias oraciones independientes concatenadas. Lo interesante para los fines de este artículo es que la composicionalidad, es decir, la posibilidad de concatenar oraciones, necesita al menos de la conjunción o disyunción, y esta posibilidad no es puesta en duda ni siquiera en una lengua tan particular como el piraha.

Queda claro, a partir de este debate, cuál es el fino, pero sustancial matiz entre recursividad y composicionalidad. En la interpretación composicional la noción de recursividad lingüística es un desprendimiento conceptual del principio de infinitud discreta que postuló Noam Chomsky (1995). La infinitud discreta es definida como la propiedad del lenguaje de generar infinitas oraciones a partir de un número limitado de elementos. Con el conjunto de sonidos que distinguen significados (fonemas) del español pueden formarse infinitas palabras que, combinadas, darán lugar a infinitas oraciones. En esta interpretación, la recursividad es considerada el requisito mínimo que debe cumplir una teoría sobre el lenguaje humano. Si bien la infinitud discreta se cumple en el caso piraha, salta a la vista que no se adecúa a la definición de recursividad lingüística ya que no hay integración, por ejemplo, de cláusulas en cláusulas, sino la composición de unidades superiores mediante la combinación o concatenación e iteración de elementos.

Si interpretamos las conclusiones de este debate a contrario sensu, el requisito mínimo para el lenguaje humano sería, más que la recursividad, la posibilidad de concatenar oraciones, por lo que la necesidad de conjunción o disyunción aparece como más fundamental aún que la recursividad.4 En este sentido, poseer conjunción o disyunción es un requisito bastante mínimo y es verosímil sostener que todas las lenguas lo poseen en tanto cuentan con la capacidad de concatenar enunciados.

Tales componentes, u operadores lógicos mínimos, de las lenguas naturales poseen una proto-lógica, que luego se puede hacer explícita y definir de manera precisa en un sistema lógico propiamente dicho (Peregrin y Svaboda, 2017). Sin embargo, un requisito previo para la construcción de un sistema lógico es la existencia de un lenguaje con una proto-lógica, es decir, una lógica que no es explícita, pero que está incrustada en las prácticas lingüísticas de los hablantes. Esta proto-lógica es en sí misma vaga e indeterminada y permanece abierta en las lenguas naturales. Como sostiene el pluralismo basado en el expresivismo lógico, estos componentes mínimos pueden posteriormente explicitarse a partir de un conjunto de reglas formales específicas. Pero el carácter no completamente determinado de estos componentes mínimos hace que esta explicitación pueda dar lugar a la construcción de diferentes reglas, obteniéndose así una pluralidad de sistemas lógicos.

Los teóricos aludidos, que combinan teorías filosóficas sobre la lógica y teorías lingüísticas, nos permiten sostener con verosimilitud una base lógica, o proto-lógica, mínima común a todas las lenguas que tendría al menos negación y un conector que podría ser un disyuntor, una conjunción o ambos, y a partir de ellos podríamos definir o, por combinación, construir los demás. Ahora veamos si los datos empíricos permiten sostener esta posición.

7. NEGACIÓN, CONJUNCIÓN Y DISYUNCIÓN EN LAS LENGUAS NATURALES

Cabe preguntarse, ante el planteo propuesto, sobre la evidencia empírica en cuanto a la presencia de los operadores lógicos más básicos en las lenguas naturales. La búsqueda de "universales" ha sido parte de la agenda de la lingüística desde diferentes perspectivas. La gramática generativa de Noam Chomsky (1965) formula universales deductivos, sustento de la gramática universal que su aparato teórico caracteriza. Desde una perspectiva funcionalista, la tipología lingüística se ha dedicado a postular universales implicacionales planteando generalizaciones sobre la base de la observación de lenguas particulares (Greenberg, 1966). Para nuestro propósito, este último acercamiento resulta el más pertinente.

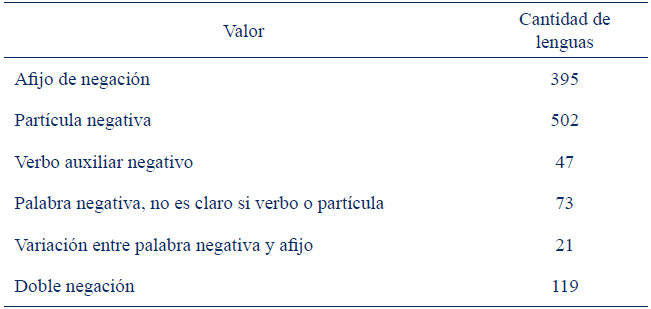

El primero de los operadores lógicos que analizaremos será la negación. El World Atlas of Language Structures (Dryer y Haspelmath, 2013) es una monumental obra que sistematiza información gramatical de más de dos mil lenguas del mundo. En su apartado sobre morfemas de negación (Dryer, 2013) se muestran las posibilidades expresivas del operador en las lenguas observadas, como puede verse en la Tabla 1.

Sobre una muestra de más de mil lenguas de diferentes regiones del planeta, no se encuentra caso alguno que carezca de un modo de expresión abierta de la negación. La negación constituye, según esta inmensa muestra, un universal lingüístico implicacional: de acuerdo con el registro trans-lingüístico actual el operador puede expresarse en todas las lenguas conocidas. En esta línea, Van Valin (2006) concluye en su modelización de la estructura de cláusula que los operadores que se encuentran en todas las lenguas naturales son la negación y la fuerza ilocutiva. En el presente trabajo, nos acotamos a los enunciados declarativos y no abordamos este último tipo de operadores (no lógicos) en pos de facilitar el diálogo transdisciplinar.

No debe entenderse, sin embargo, que autores como Van Valin niegan la universalidad de otros elementos como es el caso de los coordinantes, sino que modelizan la estructura de la cláusula simple y en ese sentido destacan los operadores más pertinentes. En la combinación de cláusulas, estos operadores lógicos toman protagonismo para el análisis. De hecho, el caso de la conjunción y la disyunción es relativamente similar. Ambos tipos de conectores están englobados dentro del espectro de la coordinación. Todas las lenguas poseen construcciones coordinadas de algún tipo, lo que no significa que todas las lenguas del mundo posean una palabra o partícula independiente con significado copulativo o disyuntivo. En maricopa, por ejemplo, el significado de disyunción se transmite mediante un sufijo verbal que implica incerteza (Aloni, Berto, Incurvati, 2018). Las lenguas, como se observa en el anterior ejemplo, pueden o bien mostrar un marcador explícito con el significado funcional del operador o bien emplear alguna estrategia no específica que permita transmitir el significado en cuestión.

Por último, el caso del condicional es quizá la más patente muestra de cómo las lenguas pueden echar mano de otros elementos para comunicar un cierto tipo de pensamiento. Es un hecho largamente descrito en la lingüística diacrónica que han existido lenguas que no manifiestan relaciones de inclusión entre cláusulas. Estas lenguas que utilizan la yuxtaposición clausal han sido caracterizadas como lenguas paratácticas frente a la hipotaxis que caracteriza a las lenguas subordinantes. Si bien se considera a las lenguas paratácticas en general como un estadio evolutivo anterior al de las hipotácticas, podemos encontrar hoy en día lenguas sin subordinación como el caso del piraha largamente estudiado por Everett (2008).

Siendo las construcciones condicionales parte de la inclusión clausal de segundo tipo, es imposible encontrar este tipo específico de oraciones en lenguas paratácticas. Sin embargo, el significado de condición puede ser expresado mediante la coordinación, esto es, mediante conjunción o disyunción. De hecho, eso ocurre en muchas lenguas, entre estas el español. Una oración como "Hace calor y pido helado" es interpretada por los oyentes como dos cláusulas unidas por una relación condicional.

Una somera observación de las lenguas del mundo permite afirmar que mediante morfología abierta y específica o haciendo uso de recursos más generales y utilizando ciertos mecanismos inferenciales, todas las lenguas encuentran el modo de expresar los operadores lógicos más comunes en sus gramáticas. Así, estos componentes mínimos, u operadores, presentes en las lenguas analizadas forman parte de los procesos inferenciales de los hablantes. Además, como hemos observado, existen diferentes maneras de definir formalmente las reglas que caracterizan el comportamiento de esas expresiones. Esto es lo que daría lugar a un pluralismo lógico; pluralismo lógico no es necesariamente cultural o está determinado por las lenguas naturales, pero sí podría estar vinculado con los diversos contextos de razonamiento involucrados que incluyen, claro, cultura y lengua. La proto-lógica inherente a los procesos inferenciales que se realizan a partir de estos operadores podría explicitarse de diferentes maneras.

CONCLUSIONES

La conclusión a la que arribamos puede parecer un tanto trivial. Proponemos que existe una base proto-lógica mínima común que se basa en hechos ampliamente conocidos y sobre los que no existe polémica o debate, las lenguas pueden predicar y a partir de un predicado formar una clase o conjunto, pueden además negar y pueden concatenar oraciones con conjunción o disyunción. A lo que llamamos una base lógica mínima y permite explicitar diferentes lógicas dependientes o no del contexto que, a su vez, permiten distinguir corrección de incorrección. Esta base lógica sostiene la posibilidad de un pluralismo de acuerdo con el expre-sivismo lógico de Peregrin y Svaboda (2017) y Arazim (2020), pero con otras versiones de este, y un relativismo lingüístico que deja a salvo la posibilidad de traducción de razonamientos (y más pensamientos) de una lengua a otra.

¿Por qué nuestra hipótesis puede parecer trivial? Porque se basa en hechos que, aparentemente, no representan novedad alguna. Sin embargo, creemos que, al unir estos hechos con conclusiones de debates separados, pero ampliamente trabajados en cada área disciplinar, contribuimos a la comprensión de las relaciones entre lógica, lenguaje, pensamiento y razonamiento, y esto constituye un aporte novedoso. La novedad reside en la propuesta de una base lógica común o proto-lógica, simple y verificable que hace posible el pluralismo lógico y es compatible tanto con la diversidad lingüística como con la posibilidad de traducción y compresión interlingüística:

Lo que hace que un objeto sea difícilmente comprensible no es -cuando es significativo, importante- que exija cualquier instrucción especial sobre cosas abstrusas para su comprensión, sino la oposición entre compresión del objeto y aquello que quiere ver la mayoría de los hombres. Precisamente por ello puede ser lo más cercano lo más difícilmente comprensible.5 (Wittgenstein, 1993, p. 161)

Ciertamente no es necesario recurrir a la cita un tanto oracular de Wittgenstein para justificar nuestro punto, lo cierto es que la base mínima señalada permite construir lógicas plurales (como la lógica intuicionista o la lógica clásica en el debate específico de la lógica matemática) dentro del rango de sintaxis posibles que se puedan construir a partir de esos elementos mínimos. Esa base, a su vez, supone la posibilidad de traducir los razonamientos de un lenguaje a otro, por lo menos en lo relativo a su lógica. En este primer trabajo abordamos apenas la relación entre la lógica subyacente en las lenguas y los razonamientos realizados con estas. El razonamiento es un aspecto del pensamiento que involucra la forma en que describimos y organizamos datos, que dependen a veces de la gramática como en los ejemplos señalados (hay lenguas que requieren para ser gramaticalmente correctas especificar la fuente de información, otras el tiempo verbal otras el género y número, etc.), o del vocabulario, es decir, de la variedad léxica, de conceptos o predicados de una lengua.

Así pues, si bien todos los lenguajes pueden crear conjuntos a partir de predicados -a partir de la definición del concepto "casa" agrupar bajo el predicado "casa" todos los objetos que cumplan con la definición-, los diferentes predicados y conjuntos que se registran en la investigación trans-lingüística evidencian un abanico de posibilidades y de creatividad asombrosa. Ciertamente, el artículo apenas alcanza los mínimos objetivos propuestos en la introducción de vincular dos debates y algunos hechos conocidos, y elaborar una hipótesis a partir de una línea que creemos fértil y que nos permitirá, en futuros trabajos, abordar la serie de incógnitas que quedan pendientes y que muestran que la perspectiva enunciada ha sido productiva.