Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista de Economía del Caribe

Print version ISSN 2011-2106

rev. econ. Caribe no.10 Barranquilla July/Dec. 2012

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Inversión pública y restricción presupuestaria

en la infraestructura de transporte

en Cólómbia: 1960-2011*

Public investment and budget constraint

on transport infrastructure

in colombia: 1960-2011

Mario Alberto de la Puente Pacheco **

**Profesional en Relaciones Internacionales, Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Magister en Análisis Económico Internacional, Universidad Rey Juan Carlos (España). Candidato a Doctor en Economía Aplicada por la misma universidad. Investigador adjunto del departamento de Economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. énfasis investigativo en economía del desarrollo y estructura económica. mario.dlp@hotmail.com.

Correspondencia: Carrera 43 n.° 82-62, apto. 7E, Barranquilla (Colombia).

Fecha de recepción: marzo de 2012

Fecha de aceptación: junio de 2012

RESUMEN

El artículo analiza la evolución histórica de la inversión pública y la restricción presupuestaria en la infraestructura de transporte en Colombia durante el periodo 1960-2011, mediante la identificación de los periodos de ajustes fiscales y su relación con la evolución de la inversión en dicho sector. La finalidad es conocer las causas del deterioro progresivo en la inversión de infraestructura del sector transporte a partir del análisis de variables macroeconómicas y política económica para el sector durante el periodo de investigación. La metodología aplicada se inscribe en la complementariedad del análisis cuantitativo y cualitativo de variables macroeconómicas que, junto con el análisis histórico de adopción de política económica para el sector, arroja un diagnostico integral sobre la situación actual del transporte en Colombia.

palabras clave : Inversión pública, restricción presupuestaria, infraestructura de transporte, política económica.

clasificación Jel: O1, O18, O54, N76.

ABSTRACT

The article analyzes the historical evolution of public investment and the budget constraint in transport infrastructure in Colombia during the period 1960-2011 by identifying periods of fiscal adjustment and its relationship to the evolution of investment in this sector. The purpose is to understand the causes of the progressive deterioration of infrastructure investment in the transport sector from the analysis of macroeconomic variables and economic policy for the sector during the period of investigation.The methodology is part of the complementarity of quantitative and qualitative analysis of macroeconomic variables with the historical analysis of economic policy making for the sector, resulting in a comprehensive diagnosis of the current situation in Colombia transport.

keywords : Public investment, budget constraint, transport infrastructure, economic policy.

Jel codes: O1, O18, O54, N76.

1. INTRODUCCIÓN

Las infraestructuras de transporte son eje fundamental para la mejora en la movilidad de personas, mercancías y tienen dos particularidades: 1) su inversión es elevada y supone una presión importante sobre el gasto publico de una nación, 2) la planeación y ejecución de una obra de transporte a gran escala se caracteriza por su largo plazo trascendiendo periodos de Gobierno, haciendo necesaria una política de Estado continuista que apoye proyectos de inversión en este campo.

El sector de transporte comprende todos aquellos factores de movilidad necesaria para el traslado de personas y bienes. La infraestructura del sector de transporte es vital para el mayor flujo de bienes y personas. Autores como De la Fuente (1967) hacen énfasis en la necesidad de inversión pública como fuente de crecimiento económico a partir del complemento del sector público, en que el sector privado no invertiría por baja rentabilidad de la inversión. Otros autores como Barrow (1969) y Sala i Marti (1986) proponen una mayor inversión del sector público no social (es decir, dejando de lado el sector de la salud y de la educación) para incrementar el PIB de una economía, invirtiendo en áreas en las que el sector privado no invierte. Es así como la inversión pública ha sido tema de un amplio debate que se intensificó para el sector de transporte luego de que en los años ochenta la economía estadounidense disminuyera su crecimiento y economistas de corte keynesiano propusieran mayor gasto público para reactivar la economía.

Por otro lado, la restricción presupuestaria ha sido un tema de reciente debate debido a eventos y coyunturas económicas internacionales en los que se ha aplicado visión económica neoliberal para reequilibrar la producción, el empleo y el ahorro a largo plazo, con consecuencias desfavorables para la población civil durante el proceso.

El caso colombiano ha sido muy particular en los últimos setenta años. Para analizar la evolución de la inversión pública en infraestructuras de transporte por parte de la administración central y administraciones públicas, además de su restricción presupuestaria, es necesario conocer la evolución de indicadores económicos y financieros que muestren indicios de restricciones presupuestarias y ajustes fiscales en el periodo 1960-2011. La primera parte del presente trabajo identificará la adopción de planes de ajuste llevados a cabo por el Gobierno colombiano durante los últimos setenta años, apoyado en el análisis de variables económicas y financieras que profundicen en la identificación de los mismos. En la segunda parte se realizará un análisis sobre los periodos de mayor impacto en materia de inversión y restricción presupuestaria en las infraestructuras del transporte. La tercera parte conectará los dos epígrafes anteriores, mostrando la incidencia de los planes de ajuste en la inversión pública en infraestructuras de transporte. Finalmente se analizará la relación entre la inversión en infraestructuras de transporte y el desarrollo de la economía colombiana, haciendo énfasis en la relación entre el crecimiento económico de los departamentos y la inversión en el sector de transporte. Lo anterior busca conocer el aporte de la inversión en infraestructuras de transporte al crecimiento económico de los principales departamentos del país. También se analizará el impacto de la presencia de grupos insurgentes sobre la inversión pública este sector.

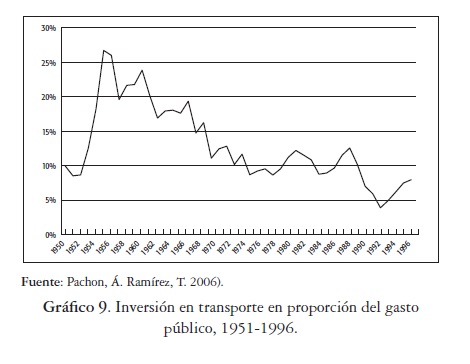

En general, la inversión pública en infraestructura de transporte en los años cincuenta presentó una alta proporción del gasto público, pero fue disminuyendo de forma gradual. Así, a principios de 1960, la inversión pública en proporción al gasto público representó el 25 por 100. La inversión pública del Gobierno nacional tuvo un descenso en 1973, en el periodo posterior al Frente Nacional (Ministerio de transporte, 2010: 45). Los Gobiernos de Turbay (1978-1982), Virgilio Barco (1986-1990) y Samper (1994-1998), aumentaron las inversiones públicas en este sector, mientras que en los Gobiernos de Betancur (1982-1986) y Gaviria (1990-1994) se redujeron. Lo cierto es que la tendencia general durante el periodo 1960-2011 es decreciente. Un análisis histórico muestra que después de construir las obras de infraestructuras más importantes en 1967, las prioridades del gobierno central se orientaron hacia proyectos sociales. A partir de los años ochenta, la planeación y ejecución de obras de transporte se caracterizó por recibir pocos recursos de parte de las entidades públicas, como resultado de la reorientación de la inversión hacia el sector social, así como la disminución de recursos económicos. Cabe destacar también la alta participación de empresas privadas y la concentración de inversión en carreteras debido a los bajos costes comparativos a partir de esta década (Pachón, 2007, p. 227).

A continuación se analizarán diferentes variables económicas y financieras que serán la base del estudio sobre la evolución de la inversión pública en el sector de transporte.

2. ADOPCIÓN DE PLANES DE AJUSTE (MEDIANTEM ANÁLISIS DE VARIABLES ECONÓMICAS)

Durante el periodo de estudio 1960-2011, Colombia realizó diferentes planes de ajuste fiscal por diferentes motivos y en diferentes circunstancias.

El primer plan de ajuste fiscal afectó de forma negativa las exportaciones de productos primarios, reajustando el sector externo, cuyo eje se fundamentó en disminuir la dependencia de ingresos del sector cafetero y reorientarlo hacia el aumento de productos energéticos con enormes rentabilidades en ese momento.

El segundo plan de ajuste fiscal se llevó a cabo en el año 1986 como consecuencia de la crisis de deuda externa latinoamericana que afectó a Colombia. Los empréstitos internacionales a bajo interés durante los diez años anteriores a la crisis, sumado a causas internas como la erosión tributaria, el ineficiente mecanismo de control y recaudación de impuestos, el aumento del gasto público en el sector eléctrico y grandes proyectos de explotación de petróleo y carbón elevaron los niveles de deuda hasta situarlos en cifras insostenibles, recayendo el aumento de impuestos directos e indirectos sobre la población civil y sobre productos de consumo diario. Sin embargo, la deuda externa logró disminuir hasta situarse en el 25 por 100 del ingreso nacional bruto.

El tercer gran ajuste fiscal se llevó a cabo en 1993 como consecuencia de la política de apertura económica basada en la disminución de aranceles de productos primarios y secundarios, así como la libre flotación del tipo de cambio que incrementó el nivel de importaciones y aumentó la tasa de desempleo a causa de la falta de capital humano preparado para los nuevos sectores de crecimiento en la economía colombiana. Así, la crisis hipotecaria vivida en ese momento como resultado del desequilibrio entre el crédito hipotecario y el poder adquisitivo del peso colombiano, implanta la UVR (unidad de valor real constante), que es índice de actualización de poder adquisitivo del salario mínimo y créditos. El plan de ajuste se caracterizó por un estimulo fiscal a la banca colombiana, la reforma del sistema de créditos en país y la igualación del poder adquisitivo entre el crédito y el salario.

El cuarto ajuste fiscal se dio en el año 2001 a causa de la entrada en vigor del "plan Colombia", el cual consistió en la cofinanciación de Estados Unidos a Colombia para el combate contra la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional) y contra grupos paramilitares. El Plan Colombia costó inicialmente 7,5 mil millones de dólares, de los cuales Colombia aportó 4 mil millones de dólares. Una cifra astronómica para un país en vía de desarrollo que se encontraba saliendo de una crisis hipotecaria. El dinero se utilizó para el entrenamiento del ejército, modernización de las fuerzas del Estado, y la profesionalización de la carrera militar.

Finalmente, el quinto plan de ajuste fiscal se llevó a cabo en el periodo 2006. Dicho plan consistió en una serie de reformas tributarias caracterizadas por el aumento del impuesto a la gasolina, IVA y mayor asignación hacia programas sociales liderado por el programa "Familias en Acción". Lo anterior permitió al gobierno disminuir el nivel de deuda externa, mejorar los ingresos fiscales y profundizar programas sociales.

Para profundizar sobre los planes de ajuste realizados en Colombia, se realizará un breve análisis de las variables económicas y financieras más importantes que diagnostique la situación económica de Colombia en el periodo 1960-2011.

2.1 Análisis de la evolución del gasto público

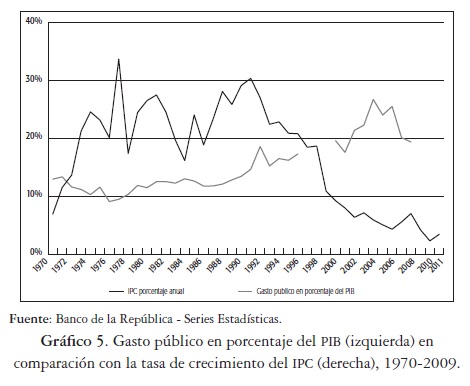

La evolución del gasto público en Colombia ha crecido desde los años sesenta al pasar de 8 por 100 en 1960, a 19 por 100 en 2009.

Se ha financiado en gran parte del periodo de análisis con deuda proveniente del exterior debido a la baja cobertura tributaria, manteniéndose constante con variaciones porcentuales pequeñas desde 1960 hasta finales de los años ochenta, cuando presentó un ascenso continuo, hasta el año 2005, cuando llegó al 27 por 100 del PIB, volviendo a disminuir hasta el 19 por 100 en 2009. Una de las causas de estabilización del gasto público durante el periodo 1960-1973 se debió al crecimiento económico del país durante el periodo del Frente Nacional y a la menor asignación de recursos para el sector de la salud y la educación.

Esta situación cambió a mediados de los setenta, cuando el Congreso de la Republica realizó una reforma constitucional que obligó al gobierno a asignar el 20 por 100 del presupuesto nacional al sector salud y educación, presionando el gasto público al alza. Sin embargo, los efectos de la reforma constitucional se vieron hasta 1977, cuando se inicia un ascenso del gasto público hasta 1988, año en que inicia una disminución, que dura hasta 1990. Durante el periodo 1990-1994 se incrementa el gasto público dirigido hacia el sector salud, educación y defensa.

Durante los años noventa se llevó a cabo la política de apertura comercial y financiera que aumentó los niveles de inversión extranjera directa en el sector manufacturero, comercio minorista y sector energético. Esto proporcionó recursos al gobierno central que fueron direccionados hacia el sector de la salud, educación, defensa, ayuda al sector exportador y transferencias hacia administraciones departamentales, municipales y distritales para hacer frente a gastos administrativos. A partir del año 2000, hasta el 2005, el gasto público pasó del 16 por 100 hasta el 27 por 100 a causa de la entrada en vigor del "Plan Colombia". A partir del 2006, el gasto público tuvo una tendencia bajista debido al plan de ajuste adoptado en el 2006.

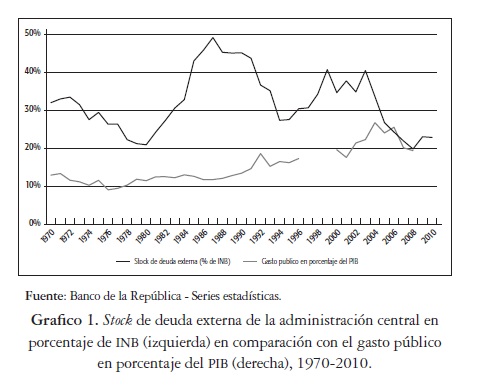

2.2 Deuda externa de la administración central

La deuda externa del Gobierno Nacional tuvo una tendencia decreciente en el periodo 1960-2011. Durante 1960-1980 la deuda externa tuvo un comportamiento constante y decreciente a finales de los setenta, comportándose de forma similar al gasto público del país. Sin embargo, partir de 1981, la administración central aumentó de forma importante su stock de deuda externa, llegando al 50 por 100 del ingreso nacional bruto en el año 1987. Esto se debió a la crisis de deuda externa de países latinoamericanos de la cual Colombia logóo salir más rápido que otros países como Brasil y México.

Sin embargo, cabe destacar las causas internas que fomentaron el sobreendeudamiento (Gonzales, 2000, p. 186).

Entre estas se cuentan la erosión de la estructura tributaria, el ineficiente mecanismo de control y recaudación de impuestos, el aumento del gasto público con especial énfasis en el sector eléctrico y grandes proyectos de explotación de petróleo y carbón cuya financiación se dio con créditos provenientes del exterior.

En el periodo 1987-1994, la deuda externa del gobierno central cayó hasta el 28 por 100 debido a la adopción del plan de ajuste fiscal por parte del Gobierno de Betancourt (1986) y Gaviria (1993). En el periodo 1994-2003, la deuda externa creció hasta situarse en el 40 por 100 del INB, debido a la cofinanciación por parte de Colombia del "Plan Colombia", que superó inicialmente los US$ 7.5 mil millones, cifra muy alta para un gobierno que se encontraba al borde de la quiebra financiera luego de la crisis hipotecaria de 1993. En el periodo 2003-2011 la deuda externa tuvo un comportamiento decreciente, situándose en el 2010 en 25 por 100 del INB.

A continuación se muestra un grafico comparativo del stock de deuda externa de la administración central en porcentaje del INB (izquierda) con el gasto público en porcentaje del PIB (derecha) para el periodo 1970-2010. Se evidencia que durante los periodos de alto nivel de deuda externa, el gasto público fue mínimo para el periodo 1988-1993, obedeciendo a la crisis de deuda de países latinoamericanos. Durante 2006 el gasto publico fue mucho mayor a la media, mientras la deuda externa de la administración central estuvo en mínimos históricos.

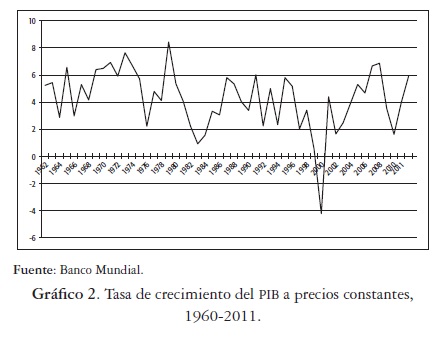

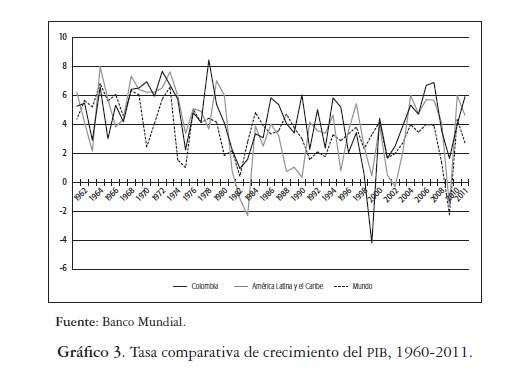

2.3 Producto interno bruto

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del PIB en el periodo de estudio. Durante el periodo 1960-1970, el PIB tuvo una tendencia creciente, muy incipiente debido a las bruscas fluctuaciones durante los primeros diez años de estudio, aumentando sólo 3 por 100 a causa de los precios favorables del café en mercados internacionales. Sin embargo, tres años después, el PIB cayó 7 por 100, situándose en el 1 por 100 a finales de 1973. Este comportamiento fue el resultado de la crisis del petróleo de los años setenta que afectó la demanda de productos agrícolas. También influyó la disminución de la cotización de los precios del café y el fracaso de la Organización Internacional del Café como fuente de presión para el aumento del precio. Lo anterior dio como resultado menores niveles de exportación de productos primarios que llevó a un reajuste del sector externo, cuyo eje se fundamentó en la menor dependencia de los ingresos del café y productos agrícolas.

En el periodo 1974-1978, el país experimentó un aumento del su PIB en 6 por 100, llegando hasta el 8 por 100 a causa del alza en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Si bien la demanda externa de productos agropecuarios disminuyó, los precios compensaban la disminución.

Durante el quinquenio siguiente, el país sufrió una de las fluctuaciones más fuertes en toda su historia, disminuyendo el PIB en 7 por 100 (como muestra el gráfico), a causa de la segunda crisis del petróleo y sus derivados. Colombia experimentó un decrecimiento de sus ingresos recurriendo al endeudamiento externo para hacer frente a gastos internos. La deuda externa se encontró estable en ese momento (Kalmanovitz, 2006: 32). En el periodo 1982-1994, la Nación experimentó una fluctuación de su PIB alrededor del 2 por 100, como consecuencia de la normalización de los precios internacionales del petróleo y productos agrícolas. Sin embargo, a finales de los ochenta, con motivo de la crisis de deuda internacional, Colombia sufrió una disminución de su PIB del 3,8 por 100 en 1988, presionando a la baja las arcas públicas del Estado debido al pago de intereses.

A principios de la década de los noventa el país llevó a cabo la apertura comercial y financiera bajo el Gobierno liberal de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). Uno de los puntos fundamentales de la apertura financiera fue la libre fluctuación de la moneda con respecto al dólar americano, por lo que se experimentó una revaluación que perjudicó principalmente a los exportadores de productos manufacturados, aumentando el desempleo hasta situarlo en dos dígitos. La política de apertura económica no tuvo los resultados esperados y tan solo aumentó el PIB en 2 por 100. Durante el Gobierno de Samper (1994-1996), el país sufrió una crisis política que afectó la económica colombiana. La sanción de Estados Unidos a Colombia como represalia al gobierno de turno, sumado a la creciente situación de inseguridad en el momento, hizo que cayese el PIB en 2 por 100 para finales de 1994, disminuyendo la inversión extranjera en el sector minero-energético, aumentando la tasa de desempleo y debilitando las exportaciones de productos manufacturados al mercado estadounidense. A finales de los noventa, la crisis de la deuda asiática golpeó a Colombia, reduciendo los flujos de inversión extranjera de cartera e inversión extranjera directa y haciendo que disminuyera el PIB hasta el 2 por 100.

La inseguridad en Colombia alcanzó su punto máximo en el año 2000 con el fracaso del "Proceso de Paz" llevado a cabo por el Gobierno de Pastrana (1998-2002), esta situación causó una disminución en la inversión extranjera directa y de cartera. Fue tal el nivel de inseguridad que el Gobierno dirigió casi el 40 por 100 de su presupuesto nacional al combate de la inseguridad bajo el "Plan Colombia". Muchas empresas extranjeras optaron por irse, situando el PIB en -4 por 100 a finales del 2000. A partir del 2002, los mercados internacionales volvieron a recuperar la confianza en el país bajo el primer Gobierno de Alvaro Uribe (2002-2006), situando el PIB en el 4 por 100 a finales del 2003, logrando su punto máximo en 2007 con un aumento del 7 por 100. Sin embargo, el segundo Gobierno de Uribe (2006-2010) se caracterizó por un comportamiento menos positivo del PIB a causa de la crisis económica de 2008 que llevó a menores niveles de exportación de productos primarios, disminución en los niveles de inversión extranjera directa y de cartera, una alta tasa de desempleo y la baja exportación de productos manufacturados.

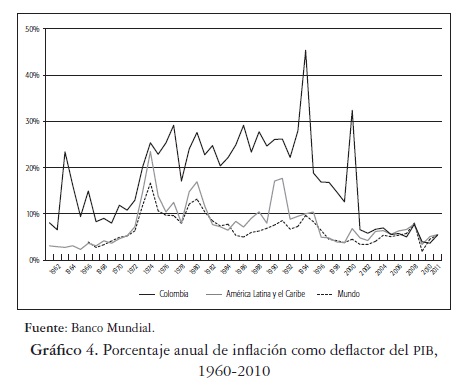

2.4 Inflación

En materia de inflación, Colombia experimentó un aumento del 25 por 100 en 1961, debido a múltiples causas. Una de las más importantes fue el alza en la cotización del precio internacional del café que aumentó el flujo de divisas hacia el país, incrementando el nivel de precios de la canasta básica. En el periodo 1963-1970, el país tuvo una disminución de la inflación del 15 por 100, llegando al 8 por 100 al inicio de 1971. Este comportamiento fue consecuencia de la estabilidad internacional de precios de productos agrícolas, la disminución del precio internacional del café, las políticas de estabilización de precios y el crecimiento económico bajo el Frente Nacional.

Sin embargo, a mediados de los setenta, las dos crisis del petróleo generaron un incremento en la inflación en el país hasta 1979, llegando al 26 por 100 a finales de ese año. La crisis de deuda de países latinoamericanos afectó a Colombia, provocando inicialmente la devaluación de su moneda para hacer frente a pagos por concepto de deuda, lo cual dio tiempo para adoptar los ajustes macroeconómicos provenientes del FMI. Esto llevó al país a una espiral inflacionista que logró detenerse luego de la entrada en vigor de las medidas provenientes del organismo multilateral, que logró la estabilidad macroeconómica. Dentro de las medidas más importantes se destacó el ajuste del presupuesto nacional y la privatización de empresas públicas. El aumento de precios del abono, gasolina, productos agropecuarios, transporte de mercancías, sumado a una falta de estrategia que diversificara las exportaciones y que redujera la dependencia de la exportación de productos agrícolas y mineros, llevaron al país a mantener niveles de inflación superiores al 25 por 100 a principios de los noventa. En el periodo 1991-1994, Colombia sufrió el aumento de precios más alto de toda su historia, llegando a 45 por 100 a finales de 1992. Este comportamiento fue el resultado del ya mencionado plan de apertura financiera que permitió la libre flotación del peso colombiano con respecto al dólar norteamericano. Dicha medida condujo a la revaluación del peso colombiano, entre otras causas, debido al aumento de flujo de inversión extranjera en el sector de la minería y petróleo que provocó una mayor circulación de dinero.

A partir de 1995, el Banco de la Republica aumentó progresivamente la tasa de interés, disminuyendo la inflación hasta llegar al 11 por 100 en el año 2000. Sin embargo, en el periodo 2001-2003, el país volvió a sufrir un aumento generalizado de precios que superó el 30 por 100 a causa de la incertidumbre a nivel internacional en materia de seguridad. Sin embargo, en el periodo 2003-2011, Colombia se caracterizó por establecer una meta de inflación menor al 5 por 100 en un entorno de confianza inversionista, como consecuencia de una mejor percepción del país a nivel internacional en materia económica, una política monetaria contraccionista y conservadora, el aumento de la percepción de la seguridad y el incremento del desempleo, entre otras razones, a causa de una política monetaria contraccionista que la situó en 9,7 por 100 a finales de 2011.

2.5 Déficit fiscal del gobierno nacional

El gobierno nacional tuvo un déficit fiscal constante a lo largo de todo el periodo de estudio, con un promedio de -3 por 100. Sin embargo, cabe destacar que durante el primer decenio el gobierno nacional disminuyó el déficit hasta situarlo en -1,8 por 100 a finales del año 1973, debido a un aumento en la cotización internacional del café y del incremento en las exportaciones de productos tradicionales, principalmente agrícolas.

Entre 1973-1978, el gobierno nacional logró obtener un superávit muy leve del 0,5 por 100 como resultado de mayores ingresos provenientes del precio del petróleo y productos energéticos. En el periodo 1979-1985, el gobierno nacional aumentó su déficit fiscal situándolo en -4 por 100, como consecuencia de la disminución de los ingresos a causa de la segunda crisis del petróleo y del inicio de la crisis de deuda de países latinoamericanos. En ese sentido, el Gobierno nacional optó por subvencionar parte del precio de la gasolina, así como los insumos para la producción de bienes agrícolas. Todo lo anterior con préstamos provenientes del extranjero que presionaron a la baja el balance fiscal de la administración central.

Durante el periodo 1986-1996 Colombia sorteó la crisis de deuda externa, poniendo en marcha la política pública de apertura económica que logró un leve superávit en el balance fiscal cercano al 1 por 100 en 1994, debido a mayores ingresos provenientes de tributos nacionales e impuestos a la importación. Sin embargo, en el periodo 1996-2002, el déficit fiscal volvió a acentuarse llegando al -5 por 100 en el año 2000. Las razones de tal aumento fueron varias. Una de ellas fueron los mayores niveles de gasto público para hacer frente a los compromisos en materia de salud y educación, así como mayores niveles de gasto público en seguridad como resultado de la aplicación del "Plan Colombia", que debilitó las finanzas públicas del Estado. A este proceso le siguió el plan de ajuste fiscal ya mencionado al inicio del epígrafe.

A partir del 2002 hasta el 2011, el déficit fiscal de la administración central disminuyó progresivamente hasta llegar al 0,8 por 100 en 2007. Esto se debió a mayores niveles recaudación de impuestos por concepto de aranceles a las importaciones de productos manufacturados, mayores tasas de inversión extranjera y la renovación de la confianza inversionista que ha mejorado las perspectivas económica y financiera. Ello ha permitido al Gobierno nacional obtener préstamos a tasas muy bajas en comparación con países desarrollados, que se encuentran sufriendo las consecuencias de desordenes financieros durante largos periodos.

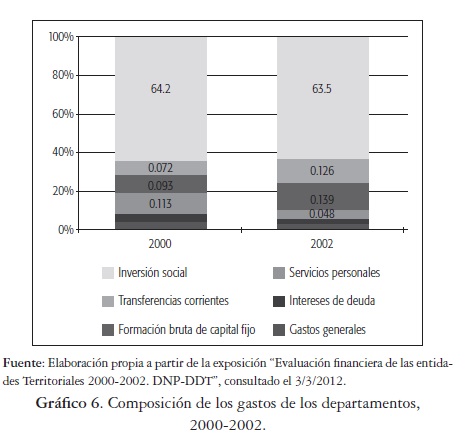

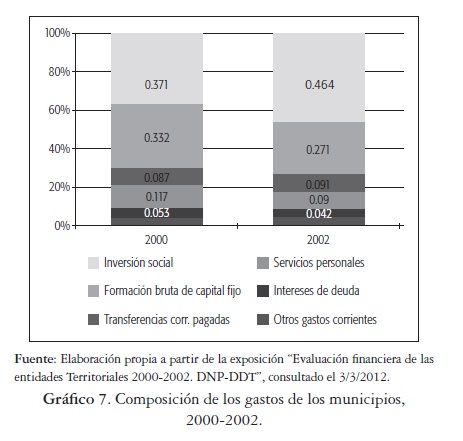

2.6 Gasto público departamental y municipal

Las administraciones públicas departamentales y municipales han incrementado su gasto público a lo largo del periodo de estudio. También se incrementaron las transferencias por concepto de regalías debido a la extracción de materias primas y minerales por parte de empresas multinacionales exportadoras de productos sin valor agregado. Durante los años setenta y principios de los ochenta, Colombia tuvo una mayor participación en la comercialización de energías fósiles. Esto repercutió en los ingresos de las arcas públicas de los departamentos y municipios, que aumentaron en más del 60 por 100 para el caso de los departamentos y más del 25 por 100 para el caso de los municipios, también impactó la inversión social a lo largo del periodo de estudio y, en menor medida, la inversión en infraestructuras del transporte terrestre (principalmente carreteras).

A mediados de los años ochenta, el Gobierno nacional destinó una importante cantidad de recursos financieros del presupuesto nacional a gasto social, mediante financiamiento externo y aumento en la cobertura reciente de tributación destinada a municipios y departamentos por medio de transferencias condicionadas. Es decir, con la condición de mayor cobertura de necesidades básicas insatisfechas y mediante la transferencia no condicionada, o libre disposición de dinero público por parte de entidades territoriales para gastos de funcionamiento y amortizaciones de deuda local (Lozano, 1998, p. 10). Por cada 100 pesos (4 céntimos de euro) que el Gobierno Nacional transfiere a Municipios y Departamentos, estos gastan 140 pesos, lo que significa que 40 pesos proviene de impuestos locales y deuda local mediante el concepto de vigencias futuras, es decir, el endeudamiento de la administración local en el presente para el pago de gastos e inversión social.

Sin embargo, la figura jurídica se encuentra actualmente prohibida por la Contraloría General de la Republica. La puesta en marcha del "Plan Colombia" disminuyó el monto de transferencias hasta principios de 2003 con el Gobierno Uribe. Cabe destacar que del monto total de asignación a administraciones seccionales, el gasto municipal ha aumentado de forma acentuada hasta superar el gasto departamental. Por otra parte, la evolución del gasto de los municipios ha sido más acentuada que en los departamentos debido al aumento de ingresos tributarios directos (impuesto predial y de circulación de vehículos), e indirectos (industria, comercio, y otros). A partir de 2008, el aumento del gasto municipal se incrementó de forma sostenida debido a la aplicación de la figura jurídica de vigencias futuras, cuya utilización se encuentra prohibida actualmente por la Contraloría General de la Republica.

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Las infraestructuras de transporte se han caracterizado por su precariedad en materia de desarrollo y cobertura a nivel nacional. A lo largo del periodo de estudio se encontró que el país disminuyó progresivamente la inversión pública en infrestructuras del transporte debido a la reorientación de los recursos públicos hacia el sector de la salud y la educación.

Así, también se evidencia una concentración de la inversión hacia el transporte terrestre, más específicamente, hacia la construcción y mantenimiento de carreteras. A continuación se analizarán, por periodos, las fluctuaciones importantes en la inversión pública en materia de infraestructuras de transporte, relacionando la coyuntura histórica con la política del momento para el sector en el periodo correspondiente. Se destacan seis periodos de relevancia. Los periodos varían en años debido a la diferencia de duración de enfoques de funcionamiento y articulación del sector de transporte.

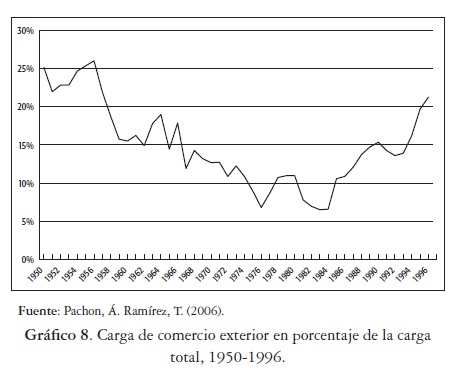

El primero se inicia en el año 1950 cuando se siguen las recomendaciones de las misiones del Banco Mundial de 1949 hasta 1960, momento en el que la mayoría de las obras del plan de transporte de la Misión del Banco Mundial estaban bastante avanzadas. El segundo plan inició con el informe Parsons en 1960 y terminó con la misión de Harvard en 1967 (Pachón, 2007, p. 231). La tercera etapa inició con la misión de Harvard en 1967 y terminó con el Frente Nacional en 1974. Es un periodo caracterizado por los grandes cambios en las organizaciones del sector. En este periodo se presentaron las mayores tasas de crecimiento promedio de la economía colombiana. Las reformas en el sector comercial, sanitario y educativo aseguraron un desarrollo sostenido durante los dos últimos gobiernos del Frente Nacional (Pachón, 2007: 248).

En el cuarto periodo, que terminó en 1990, el modelo de producción de bienes agrícolas y minero-energéticos se inclinó hacia la exportación de bienes de bajo valor por unidad de peso, lo que frenó la expansión del sistema de transportes a nivel interno. Se hizo énfasis en la inversión pública hacia puertos y carreteras. El quinto periodo comenzó con un nuevo orden institucional que modificó radicalmente el papel del Estado. La apertura económica implantada en los años noventa, que abandonó el sistema de crecimiento económico hacia adentro recomendado por la CEPAL, unida a reformas institucionales a nivel interno, produjo un cambio drástico en el sistema de transportes del país, pues lo condujo a una fase recesiva en la que la oferta fue mucho mayor que la demanda.

Finalmente cabe analizar un último periodo que va desde el año 2002, cuando llega al poder el presidente Alvaro Uribe, hasta el 2011, con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se trata de un periodo caracterizado por la fuerte inversión en materia de transporte del cual se destaca la Ruta del sol, una red vial que conectará la capital de Colombia con la costa Caribe colombiana. En esta etapa también hubo una fuerte inversión en infrestructuras de puertos en el Pacifico y en el Atlántico, así como las desregulaciones en materia de contratación pública que dieron como resultado importantes escándalos de corrupción que se encuentran en manos de la rama judicial. Cabe anotar que estas inversiones se realizaron por medio de concesiones donde participan varias empresas privadas.

3.1 1950-1960

Durante este periodo se presentó un importante aumento de la inversión en infraestructuras bajo el plan "Misión Currie", cuya idea básica fue modernizar el sistema de transporte nacional mediante una ambiciosa acción que buscó la integración de los diferentes sistemas de transporte con el objetivo de conectar el interior del país con la costa caribeña colombiana a través del río Magdalena. La meta durante este periodo fue la planificación, consolidación y unificación de la red de ferrocarriles y la construcción de una red moderna de carreteras que prestaría servicio durante todo el año y conectaría la región Caribe y la región Andina. El plan proponía también la construcción y mejora de las carreteras de las regiones a las que no llegaba la red de ferrocarriles, además de la reforma en la navegación aérea y dotación a los aeropuertos con materiales de alta tecnología.

Dicho plan contó con el respaldo del Banco Mundial, debido a la concepción del transporte como un todo y las interrelaciones entre los diferentes tramos. El plan logró integrar al país y consolidar la red de ferrocarriles, siendo también el punto de partida para el desarrollo de la aviación.

El siguiente gráfico muestra la carga de comercio exterior en porcentaje de la carga total para casi todo el periodo de estudio. Se evidencia una importante disminución del comercio exterior por cuenta de la adopción del modelo de sustitución por importación que, sumado a una fuerte inversión en infraestructura de transporte y mayor conexión de las ciudades más importantes, propició un aumento significativo del comercio interior que promovió el crecimiento acelerado de las ciudades al interior del país. Si bien la integración del país estuvo lejos de consolidarse durante este periodo, la comunicación y circulación de bienes entre las regiones Andina,Caribe, y Pacífico aumentó significativamente.

3.2 1960-1967

Durante este periodo el sector del transporte dejó de ser prioritario y sólo se buscó construir obras de bajo costo que elevaran la rentabilidad de programas de inversión. En vez de un enfoque global e integral, se retornó a una visión parcial y sectorial, enfocándose en la infraestructura de carreteras debido al bajo coste en comparación con la red de ferrocarriles, que supuso un mayor monto de recursos financieros para su mantenimiento. Se buscó terminar y complementar el ferrocarril del Atlántico con la rehabilitación de la antigua red, es decir, utilizar una obra recién terminada como base de un esquema de transporte más eficiente. Esta sería la última gran inversión pública en infraestructura férrea.

Las dificultades externas, los problemas de orden público, sumado a los efectos de la revolución cubana, no favorecieron una inversión elevada en infraestructura del transporte, lo que produjo una disminución leve de la infraestructura de ferrocarril para afrontar los problemas de seguridad interna. En este periodo se destaca la competencia entre el río y el ferrocarril. El ferrocarril nunca llegó a los niveles proyectados en los estudios de demanda, mientras que el río mantuvo el papel de transporte de carga y una operación rentable. Dicha evolución muestra las diferencias entre ventajas comparativas y ventajas absolutas, ya que en cierto sentido el ferrocarril tiene ventaja absoluta sobre el río en buena parte de los productos, pero en ciertos tramos, el río es más eficaz para el transporte de carga que el ferrocarril.

3.3 1967-1974

Durante los últimos gobiernos del Frente Nacional hubo un excelente desempeño económico favorecido por la adopción de políticas económicas contra cíclicas, producto de la cotización internacional del café. Durante esta época se efectuaron dos de los principales estudios sobre el transporte en el país: el de la misión Harvard, y el de la misión holandesa sobre el transporte en el valle del Magdalena. Los dos estudios arrojaron resultados sobre el porvenir de la inversión en infraestructuras. Ninguno de los proyectos de ampliación de la red de ferrocarriles lograba ser rentable, la misma cantidad de dinero invertida en carreteras producía un resultado mejor en rentabilidad de la inversión.

El plan de conexión entre los puertos del Atlántico con el proyecto de inversión del ferrocarril del Atlántico no era rentable, en gran parte debido al alto costo en la construcción del mismo. Por otra parte, los dos últimos gobiernos del Frente Nacional aceleraron el desarrollo de la economía mediante la promoción de las exportaciones teniendo un efecto favorable en el sistema de transportes mediante un aumento de la demanda de transporte para carga, construyendo mayores tramos viales hacia los puertos de la región caribeña y los principales puertos del Pacífico.

3.4 1975-1990

Al final del Frente Nacional el país se vio afectado por la crisis del petróleo, disminuyendo la inversión en infraestructuras de transporte en proporción al gasto público, pues al mismo tiempo que subieron los precios, Colombia se transformó en importador de derivados del petróleo y aumentó la tasa de desempleo en el país. El gobierno liberal de Alfonso López Michelsen (1974-1978) tomó medidas para recuperar la autosuficiencia y comenzó a contemplar la posibilidad de exportar carbón y minerales, planes que se hicieron realidad en 1985 exportando grandes cantidades de carbón y petróleo. Debido a los costes tan bajos de estos productos sin valor agregado y los altos costos del transporte, el país retornó a una economía de enclave, donde el productor se ocupó de todas las operaciones y podía obtener ganancias en la etapa de producción que considerase más conveniente. Cabe recordar que durante los ochenta el gobierno realizó un plan de ajuste para disminuir la deuda externa, disminuyendo el gasto público hacia la infraestructura de transporte y reorientándola hacia el gasto social, provocando una pérdida de la cuota de mercado de la construcción de infraestructura de transporte, que quedó en manos de empresas privadas.

Así, la gran mayoría de empresas públicas de transporte entraron en un círculo vicioso donde el mal servicio hizo disminuir los clientes, reduciendo los ingresos y empeorando el servicio. Con el retorno a la economía de enclave, el Gobierno nacional perdió buena parte de su participación en el manejo del transporte al pasar a ser controlado por empresas privadas. El camión se convirtió en el medio de transporte predominante y el ferrocarril público decayó. Así, durante los gobiernos de los presidentes Turbay y Barco hubo una elevada inversión en carreteras. Se desarrollaron los corredores principales entre las ciudades más importantes del país y con los países fronterizos de Ecuador y Venezuela. Cabe destacar que durante las convulsiones sociales internas, debido a problemas de seguridad y conflicto interno, se elaboró un plan nacional de rehabilitación para ayudar a pacificar el país que contó con buena parte de inversión en infraestructuras del transporte terrestre (principalmente carreteras) como la Troncal del Magdalena Medio y la Marginal de la Selva.

Durante el gobierno de Barco (1986-1990) se establecen dos entidades: Ferrovías (encargada de la infraestructura) y la Sociedad de Transporte Férreo (para manejar los equipos). Además de las condiciones internas, las condiciones externas fueron negativas, ya que la crisis del petróleo redujo la tasa de crecimiento del PIB y aumentó la inflación. Con la desaceleración del crecimiento económico en muchos países "en desarrollo", se redujo el crecimiento de la productividad total de los factores. En el caso colombiano se tuvieron dificultades económicas de menor intensidad, siendo víctima de la fuga de capitales, las variaciones de la tasa real de cambio, los problemas fiscales, crisis del sector financiero, la baja tasa de crecimiento y el aumento de los precios del petróleo y sus derivados. El transporte fue uno de los sectores más afectados debido al impacto negativo sobre los costos de operación.

El siguiente gráfico muestra la inversión en transporte en proporción al gasto público, evidenciando una continua disminución del gasto público hacia el sector de transporte en el periodo de estudio. Si bien durante casi todo el periodo de estudio disminuyó progresivamente la inversión en infraestructura de transporte, durante el periodo 1975-1990 la inversión en el sector de transporte registró un comportamiento de inversión constante sin grandes fluctuaciones, con leves alzas en 1982 tras las medidas adoptadas por el presidente Michelsen para aumentar la producción de carbón y petróleo, lo que indujo al aumento de inversión en el sector de transporte para el traslado del insumo. La segunda leve alza producida en 1988 fue el resultado de la mejor asignación de recursos hacia la inversión en el sector de transporte, tras el establecimiento de Ferrovías y la Sociedad de Transporte Férreo.

3.5 1991-1999

Debido a la ineficiencia de la organización del transporte público, los puertos y ferrocarriles privados para el transporte de carga acapararon la demanda. La expansión de la infraestructura, con demanda constante, y el cambio de la política comercial, condujeron a la privatización de los ferrocarriles. Estos cambios provocaron la reactivación de la demanda y la mejora en la calidad del servicio de todos los medios de transporte. Dichas políticas tuvieron efectos positivos en los indicadores del transporte a partir del mejor comportamiento de variables macroeconómicas aquí señaladas. Durante el periodo de ajuste económico de los noventa, la infraestructura del transporte dejó de ser una prioridad para volcarse hacia el fomento de la inversión extranjera directa y el afrontamiento de problemas internos de seguridad contra el narcotráfico, carteles de la droga, guerrillas y paramilitares. El Estado pasó a ser una entidad reguladora y fiscalizadora del servicio de transporte de pasajeros y mercancías, mas no un administrador de las mismas. Ello provocó mayores niveles de confianza inversionista, pero sin una evolución positiva en materia de inversión pública en infraestructuras del transporte.

3.6 1999-2011

Este periodo se caracterizó por la reestructuración del modelo administrativo, pasando del INCO (Instituto Nacional de Concesiones) y la descentralización en la planeación de las inversiones macro en materia de infraestructuras, a la actual Agencia Nacional de Infrestructuras con las atribuciones reglamentarias del sector transporte. También cabe destacar la fuerte inversión pública como respuesta a la emergencia social, producto de las inundaciones a lo largo del país que se presentaron como una importante oportunidad bajo el Gobierno del presidente Santos (2010-actualidad) en la construcción de nuevas vías. Cabe resaltar que el primer Gobierno de Uribe (2002-2006) planeó la concesión de la llamada Ruta del sol, que busca disminuir en la mitad el tiempo de viaje entre la costa Caribe y el interior del país. Sin embargo, muchos críticos ven esta concesión como poco regulada, clientelista y poco preparada en materia de planeación presupuestaria. Este proyecto es en la actualidad uno de los más importantes del país.

En términos generales, Colombia no tiene un modelo de crecimiento económico que incluya la inversión pública en infraestructuras del transporte. Sin embargo, con la entrada en vigor y negociaciones de múltiples tratados de libre comercio, el gobierno nacional ha destinado una importante suma de recursos económicos para aprovechar los acuerdos vigentes y los que se encuentran en proceso de negociación. En los anexos de este trabajo se encuentra expuesta la inversión bruta nacional en infraestructura de los diferentes medios de transporte. Adicionalmente, se muestra la inversión en carreteras en porcentaje del total de inversión en el sector. A lo largo del periodo de estudio, la inversión pública se concentró en las carreteras, rezagando otros medios de transporte como el fluvial y el férreo.

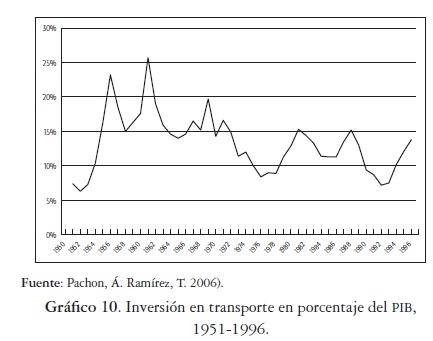

Finalmente, para terminar este epígrafe se hace una recopilación de la inversión en infraestructura de transporte en porcentaje del PIB para casi todo el periodo de estudio, con lo que se confirma el comportamiento decreciente y especifico de la inversión. Los puntos más altos de inversión hasta 1960 obedecen a la puesta en marcha de la Mision Currie, que diversificó la inversión en los diferentes medios de transportes. A partir de 1964 la inversión se torna decreciente y enfocada hacia las carreteras. Por último se evidencia la escasa inversión en el sector de transporte, que tan solo llegó al 2.5 por 100 en toda la serie histórica, mostrando el rezago del sector frente a países vecinos y desarrollados.

4. INCIDENCIA DE LOS PLANES DE AJUSTE

ADOPTADOS EN COLOMBIA SOBRE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

4.1 Ajuste fiscal de 1973

El plan de ajuste fiscal llevado a cabo en 1973, como consecuencia de la primera crisis del petróleo, disminuyó el nivel de inversión en infraestructuras del transporte de pasajeros, enfocándose en la construcción de obras de transporte de mercancías debido a los elevados precios de productos agrícolas y energéticos. Sin embargo, muchos de los proyectos de construcción de vías de ferrocarriles fueron abandonados debido a la baja rentabilidad.

Cabe mencionar también que al sustituir la inversión pública en dicho sector en más del 24 por 100 para destinarla a gastos de salud y educación -producto del plebiscito que cambió el gasto obligatorio en salud y educación-, la inversión total llegó a 13 por 100 a finales de 1957, disminuyendo hasta el 9 por 100 a finales de 1966 y presentando

luego un leve aumento del 2 por 100 en 1969 (DANE, 2006, p. 38). De ahí en adelante la inversión pública disminuyó progresivamente conforme las prioridades de la nación cambiaron y se concentró la inversión en infraestructuras de transporte en redes de carreteras, abandonando la multimodalidad en el transporte de bienes y personas.

4.2 Ajuste fiscal de 1986

El ajuste fiscal pasó por una reducción inicial del 15 por 100 del ingreso nacional bruto, iniciando un periodo de disminución del PIB en el periodo 1986-1988 en más del 2.5 por 100 (Ministerio de Transporte, 2010, p. 35). Sin embargo, durante el periodo 1986-1988, la inversión pública en infraestructuras de transporte aumentó 0.4 por 100, seguido por un descenso del 1 por 100 en el periodo 1989-1993.

Esto se debió a que en el año de ajuste fiscal, el gobierno se encontró en una fase avanzada de construcción de varias vías de carretera, además de infraestructura eléctrica a nivel nacional. Las prioridades del gobierno nacional pasaron a ser el pago de deuda, la mayor cobertura en la recaudación de impuestos y el combate contra los grupos armados insurgentes.

4.3 Ajuste fiscal de 1993

La crisis hipotecaria de 1993, que se debió a un desequilibrio entre el poder adquisitivo del salario mínimo y del crédito, y que terminó por sobre endeudar a poseedores de créditos hipotecarios quienes perdiendo su vivienda, sumada al creciente desempleo como conseuencia de la apertura económica y financiera (debido a que Colombia no se encontró preparada para competir a nivel internacional en sectores como el agropecuario y el comercio minorista), llevó a un plan de ajuste que se caracterizó por el rescate a entidades financieras, paquetes de estímulo económico a sectores productivos afectados por la apertura económica y la imposición de mayores impuestos para el combate contra los grupos armados insurgentes.

En ese sentido, la inversión pública en infraestructuras del transporte fue sustituida por la inversión privada, como consecuencia de la entrada en vigor del modelo de concesión en el cual una empresa privada con amplia experiencia en la construcción y administración de obras de transporte se encarga de la construcción y mantenimiento de una obra de infraestructura de transporte a cambio de su explotación. En el modelo de concesión, el Estado financia un porcentaje de la obra y se encarga de la regulación y auditoria de la obra construida. La inversión total en transporte aumentó 0.7 por 100, en el periodo 1994-1997.

4.4 Ajuste fiscal de 2001

A diferencia de los demás planes de ajuste fiscal, el plan llevado a cabo en 2001 aumentó el gasto público en el periodo 2001-2005, como consecuencia de la cofinanciación de Colombia en el "Plan Colombia" por 4 mil millones de dólares.

En ese sentido, la inversión pública en infraestructuras del transporte fue casi nula al pasar completamente a manos de empresas privadas, consolidándose el Estado como un ente regulador. Las inversiones públicas en transporte se enfocaron principalmente a caminos vecinales, pavimentación de calles para el tránsito de personas, vehículos ligeros y asfaltados en barrios periféricos. Estas inversiones fueron realizadas por gobiernos locales y departamentales.

4.5 Ajuste fiscal de 2006

El quinto plan de ajuste aumentó el IVA, el precio de la gasolina y creó un fondo para detener la revaluación del peso colombiano. El plan de ajuste permitió la disminución de la revaluación, beneficiando a los exportadores de productos manufacturados. Sin embargo, perjudicó a los consumidores de bienes con valor agregado, consumidores de la gasolina, y aumentó el nivel de desempleo en sectores como el comercio minorista y el sector importador.

La inversión pública en infraestructuras de transporte se caracterizó por la planeación y el comienzo de la ejecución de la conexión vial entre le región Andina y la región Caribe, aumentando la inversión en 0,9 por 100.Tambien se destacó la cofinanciación de alrededor del 30 por 100 por parte del gobierno nacional en la puesta en marcha de sistemas de transporte masivo en las ciudades más importantes del país.

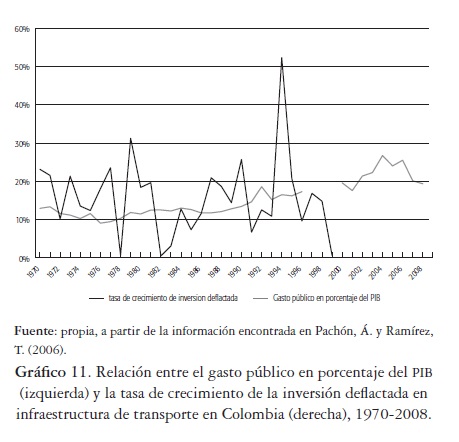

El siguiente gráfico muestra un panorama general de la evolución del gasto público en porcentaje del PIB y la tasa de inversión deflactada en infraestructura de transporte que permite identificar los periodos de ajustes fiscales (hasta el año 1999 debido a la falta de datos) y la evolución de la inversión en el sector de transporte. Los ajustes fiscales perjudicaron las inversiones para caminos vecinales y la cofinanciación de grandes proyectos de transportes para priorizar el sector de la salud y educación. Sin embargo, el gráfico expone la falta de continuidad de la inversión en el sector, principalmente durante el periodo 1969-1993. A falta de un evento de carácter económico de una duración tan prolongada que llegara a perjudicar la inversión en este sector, la razón principal de fluctuación (de la inversión) se debe a la falta de inclusión del sector de transporte en los planes de desarrollo y en la agenda gubernamental.

5 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA Y DESARROLLO ECONÓMICO

En este apartado se analizará la relación entre la inversión pública en infraestructuras de transporte y su impacto sobre el desarrollo económico por medio de datos cuantitativos históricos. Lo anterior busca conocer si existe una relación directa entre la inversión pública en infraestructuras de transporte y un mayor crecimiento económico del país andino. Inicialmente se realizará una reseña histórica de la relación entre el crecimiento económico en Colombia y la inversión en infraestructuras de transporte en el país. Seguidamente se analizará la relación entre el crecimiento económico de los departamentos y la inversión en el sector de transportes. Finalmente, se analizará el impacto de la presencia de grupos armados subversivos en los diferentes departamentos y si ello ha afectado a la falta de inversión en infraestructuras de transporte.

5.1 Relación entre el crecimiento económico y la inversión en infraestructuras de transporte

Las infraestructuras del transporte en Colombia ayudaron al impulso de productos estratégicos como el café. Durante los primeros diez años de estudio, se evidenció una estrecha relación entre el sistema de ferrocarriles y la exportación de café. Los ferrocarriles no hubieran sido viables durante el periodo 1960-1973 sin la rentabilidad de la comercialización de café.

Este fue uno de los principales motivos para la expansión de la red de ferrocarriles durante el periodo mencionado. La inversión en infraestructuras de transporte se destinó principalmente al sector externo, incidiendo negativamente sobre la integración del país y la creación de un sólido mercado interno. Algunos gobiernos hicieron énfasis en el desarrollo de las infraestructuras de transporte como motor de crecimiento económico. Este es el caso del Frente Nacional a mediados de los setenta y del gobierno de Cesar Gaviria principios de los noventa, mediante la entrada en vigor del modelo de concesión. A partir de 2002 hubo una relación estrecha entre la inversión en infraestructuras de transporte y la variación porcentual del PIB, lo que muestra que a partir del Gobierno del presidente Gaviria se retornó a la idea de una mayor necesidad de inversión pública y privada en infraestructuras del transporte para aprovechar los acuerdos comerciales de Colombia con el exterior.

En el periodo de gobierno del presidente álvaro Uribe (2002-2010) el crecimiento económico en Colombia no estuvo directamente relacionado con aumento en la inversión de infraestructuras de transporte debido a que la inversión se destinó principalmente a la construcción de carreteras para el transporte de pasajeros y caminos vecinales, y no a la construcción de vías para el transporte de mercancías, ampliación de puertos mercantes y conexiones entre las regiones del país. Sin embargo, el actual gobierno del presidente Santos ha realizado importantes esfuerzos para aumentar el comercio exterior de Colombia y mejorar los corredores viales de carga pesada. La inversión pública en infraestructuras de transporte fue incluida desde hace 15 años en los planes de desarrollo del cuatrienio presidencial. Las debilidades del transporte en Colombia han sido determinantes en los elevados costes de transporte y movilidad, reduciendo las ventajas geográficas del país (costa con el océano Atlántico y océano Pacifico).

Según un estudio realizado por Cárdenas, Santamaría y García, (2004, p. 17), si disminuyeran los costos de transporte en un 10 por 100, las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos en el marco de la próxima entrada en vigor del tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos, aumentarían en un 5 por 100, lo que muestra la necesidad de aumentar la inversión pública en infraestructuras de transporte, dirigida hacia la promoción de exportaciones y la conexión del mercado interno y disminuyendo el nivel de aislamiento entre ciudades distantes.

5.2 Inversión pública en infraestructuras de transporte y participación de los departamentos

El rápido crecimiento de los municipios capitales de los departamentos en Colombia durante el periodo 1960-2011 fue el resultado de diversas fuerzas económicas adicionales a la inversión en infraestructuras de transporte. La expansión de la infraestructura vial ayudó a integrar varias regiones de Colombia, principalmente entre la región Caribe y la región Andina. Los primeros diez departamentos que contribuyeron al crecimiento del PIB en Colombia en 2010 pertenecen a la región Andina, la región Caribe y, en menor medida, a la región del Pacifico.

En el periodo 1960-1974 la red vial nacional se constituyó en su mayoría por infraestructura de carreteras repartidas entre los diez departamentos con mayor participación en el PIB nacional. Lo que muestra una estrecha relación entre el desarrollo de la infraestructura de transporte y el crecimiento económico de los departamentos, principalmente en actividades relacionadas con el comercio de mercancías y transporte de personas, predominada por el transporte en carrerera. Por su parre, los departamentos pertenecientes a las regiones Pacífica, Amazonia y Orinoquia se encuentran rezagados en materia de inversión en infraestructuras de transporte y participación en el PIB nacional debido a sus condiciones geográficas. La dificultad de entrada por ser zonas de selva (para el caso de la región Amazonia y Orinoquia) y por su posición geográfica (caso de la región Pacífica que, a diferencia de la región Caribe no es una salida directa hacia Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia) disminuyeron la inversión en el sector de transporte.

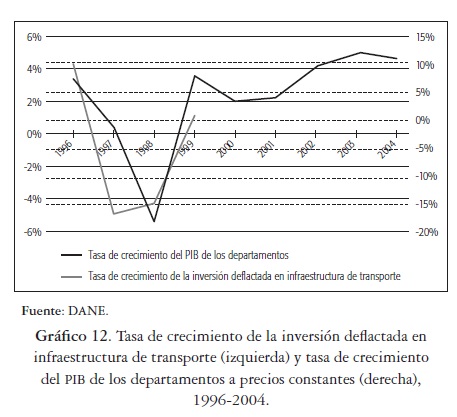

El siguiente gráico muestra la tasa de crecimiento de la inversión deflactada en infraestructura de transporte y tasa de crecimiento del PIB de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander a precios constantes en el periodo 1980-1995. Se evidencia que la inversión en el sector de transporte en los departamentos de mayor aporte al PIB tuvo un crecimiento económico casi a la par de la inversión en este sector.

Los gráicos anteriores muestran una comparación entre la tasa de crecimiento de la inversión deflactada en infraestructuras de transporte y el crecimiento porcentual del PIB de los departamentos, a precios constantes.

El crecimiento económico de los departamentos no se encontró completamente ligado a las inversiones en infraestructuras de transporte debido a que muchos departamentos obtienen ingresos tasas de crecimiento económico de diversas fuentes. Por ejemplo, departamentos como La Guajira y Cesar obtienen importantes ingresos de las regalías proveniente de la explotación minera y petrolera, lo que incide en la necesidad de construir vías para el transporte de mercancías e inversiones (mayormente privadas) para la construcción y mantenimiento de puertos mercantes. Otros departamentos como Antioquia y Cundinamarca obtienen una importante suma de recursos inancieros del comercio minorista y de la comercialización de productos agropecuarios. Sin embargo, la inversión en carreteras para el transporte de carga pesada se concentra en departamentos con una producción importante de bienes agropecuarios como el Tolima, Antioquia y Boyacá, mientras que la inversión en la construcción de puertos mercantes se concentra en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Guajira. Es decir, existe una mayor inversión en infraestructuras del transporte para el comercio de bienes en los departamentos con localización estratégica para el comercio exterior (departamentos de la región Caribe y Pacífica) y en los departamentos de mayor producción de bienes agropecuarios y manufactureros de baja complejidad. Los demás departamentos obtienen ingresos de actividades que no necesariamente están ligadas a la inversión pública en infraestructuras de transporte.

5.3 Inversión en infraestructuras del transporte y presencia de grupos armados insurgentes

No existe una estrecha vinculación entre la inversión en infraestructuras del transporte y la presencia de grupos al margen de la ley en Colombia. Al ser Colombia un país donde existen importantes diferencias socioeconómicas entre el sector urbano y el rural, hay muchos departamentos que en sus zonas rurales albergan integrantes de grupos armados al margen de la ley. Son importantes receptores de inversión en materia de infraestructuras y contribuyentes al PIB nacional. Colombia presenta el fenómeno del dualismo entre el sector rural y el urbano, que diiculta el pleno control del territorio fuera de las grandes ciudades. El ejército y la policía se han concentrado en la protección de oleoductos y torres eléctricas siendo este el principal objetivo para la generación de confianza inversionista nacional e internacional.

Comenzaremos con el caso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Actualmente las FARC concentran su actividad militar en cuatro focos. El principal, hasta finales del 2010, fue el Pacífico colombiano, principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño y sur de Chocó, con 1200 miembros activos.

El segundo foco está en los llanos orientales. Principalmente en el sur de los departamentos del Meta, Vichada y Arauca, con 3000 miembros. El tercer grupo se concentra en el Magdalena medio, departamento del Magdalena, que se encuentra creciendo con fuerza. Con la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe se logró sacar al grupo armado de las zonas de producción más importantes del país, mientras que no se ha logrado mayor avance en la periferia de los principales departamentos.

Las FARC, así como otros grupos armados, tienen presencia en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador.

Esta presencia ha sido histórica pero ahora se ha convertido en zona de confrontación militar, lo que ha tensionado las relaciones bilaterales entre los países miembros hasta la llegada del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014). Para el caso concreto del departamento de Arauca, el 70 por 100 de la fuerza pública destina sus esfuerzos a proteger oleoductos, torres de energía y las tres principales vías que conectan el departamento. Mientras que el otro 30 por 100 se dedica a combatir a las FARC en la región. En este sentido, la inversión pública en infraestructuras del transporte se ha concentrado en departamentos con mayor actividad económica, aun cuando en la periferia exista presencia de las FARC. En los departamentos de Norte de Santander y La Guajira, con importantes vías de carretera y de zona fronteriza con Venezuela, se encuentra una importante presencia de las FARC, que según la estimación de la Corporación Nuevo Arcoris, aumentará la intensidad de los conflictos en el año 2012. La estrategia de la fuerza pública ha sido la seguridad de inversiones y el mantenimiento del control de vías terrestres en zonas apartadas del país. La inversión pública en infraestructuras de transporte en los departamentos con presencia de las FARC se ha concentrado en las zonas urbanas y zonas rurales donde se encuentra el ejército nacional. Las zonas rurales son ricas en minerales, petróleo o son rutas de acceso rápido hacia los puertos de la región Caribe y región del Pacífico.

En el caso de las BACRIM (bandas criminales, desmovilizados de grupos paramilitares), existen 209 municipios donde hacen presencia, concentrando su actividad principal en la región Caribe, la región del Pacífico y parte de la región Andina (eje cafetero). Tienen también una importante presencia en los departamentos de Santander, Norte de Santander y los llanos orientales. Actualmente se encuentran ubicados en las zonas donde se encontraban los paramilitares. A diferencia de las FARC, las BACRIM, se encuentran en departamentos de gran contribución al PIB nacional, como Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, en zonas tanto rurales como urbanas. Sin embargo, su presencia se concentra en zonas rurales muy ricas en producción de bienes agropecuarios. Esto se debe en parte al legado de grupos paramilitares. En cuanto a la inversión en infraestructuras de transporte no existe una importante relación entre el nivel de inversión y la presencia de bandas criminales, ya que la inversión en infraestructuras de transporte y cobertura de infraestructuras de transporte se encuentra en los departamentos con presencia las BACRIM.

Finalmente, en el caso del ELN (Ejército de Liberación Nacional), puede decirse que su estructura es de carácter regional y que está concentrado en el departamento de Arauca, dominando el paso fronterizo con Venezuela, Nariño y Cauca. En el 2010, lograron hacer un acuerdo con las FARC para enfrentar al ejército nacional, contando con 300 hombres. Las infraestructuras de transporte no representan una gran inversión en estos departamentos debido a los altos costos de construcción y mantenimiento de vías de carretera y transporte por ferrocarril, además de su poca densidad de población. Lo que nos muestra nuevamente que la inversión pública en el sector transporte ha dejado de aumentar, no debido a la presencia del ELN, sino a la baja rentabilidad de obras y altos costos.

CONCLUSIÓN

La inversión pública en infraestructuras de transporte durante el periodo 1960-2011 en Colombia, se caracterizó por su escasez y mal gestión, debido a varias razones. Una de ellas fue la implantación de la reforma constitucional que obligó al Gobierno Nacional a asignar un mayor volumen de recursos públicos del presupuesto hacia la salud y la educación (aproximadamente mayor al 20 por 100 del gasto público en 1972). Otra razón importante fue la adopción de planes de ajuste iscal. El primer plan de ajuste llevado a cabo en 1973 modificó el sector externo, transformando a Colombia en un exportador de minerales y petróleo.

El segundo plan de ajuste de 1986 orientó los recursos inancieros del Estado hacia el pago de deuda externa, aumentando los impuestos al grueso de la población y privatizando varias empresas públicas. El tercer plan de ajuste que se adoptó en 1993 orientó los recursos inancieros hacia la adopción de medidas iscales contra la revaluación y llevó a cabo una reestructuración del índice de poder adquisitivo del crédito y salario mínimo. El cuarto plan de ajuste asignó 4 mil millones de dólares hacia la puesta en marcha del "Plan Colombia", aumentando los impuestos del IVA y varios otros impuestos indirectos. El último plan de ajuste iscal se llevó a cabo en 2006 y logró disminuir la deuda externa con recursos provenientes del aumento de impuesto a la gasolina e impuesto a la renta. Los planes de ajuste afectaron de forma negativa la inversión pública en infraestructuras de transporte. Durante el periodo de estudio, el sector de transporte pasó a ser uno de los más rezagados, exhibiendo niveles de gasto público inferiores al 20 por 100 en 1960 y al 1 por 100 en 2011. Los efectos de la reducción de la inversión pública han sido varios, entre ellos el aumento en los costos de movilidad, logística mercantil interna y externa, rezago en las comunicaciones entre ciudades y pérdida de competitividad en el transporte de mercancías.

Los ajustes presupuestarios llevados a cabo durante el periodo de estudio 1960-2011 y su impacto sobre las infraestructuras del transporte demuestran que Colombia no ha sabido aprovechar los beneficios de los múltiples acuerdos comerciales que se encuentran en vigor y en proceso de ratificación. Desde la implantación de la apertura económica con el gobierno liberal de Cesar Gaviria, Colombia comenzó a concebir la importancia de mejorar las infraestructuras de transporte para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y el mejoramiento en la movilidad de personas.

Finalmente, las hipótesis planteadas al final de la introducción se confirman. La inversión pública en infraestructuras de transporte has disminuido de forma progresiva debido a los cinco motivos expuestos al inicio de la introducción. El primer motivo de disminución de la inversión pública en infraestructuras de transporte tuvo que ver con la adopción de planes de ajuste que disminuyeron la inversión en el sector de transporte y reorientaron los recursos económicos hacia el saneamiento de las cuentas públicas.

El segundo motivo fue la falta de inclusión del sector dentro de los planes de desarrollo económico y social aprobados al inicio del cuatrienio gubernamental. Esta situación se evidenció con la reducción de la inversión en infraestructura de transporte en proporción al gasto público en el periodo 1960-2011. El tercer motivo estuvo determinado por la progresiva reorientación de los recursos públicos hacia el sector de la salud y la educación a partir del mandato constitucional de 1972, que obligó al gobierno central a aumentar el presupuesto para estos dos sectores.

El cuarto motivo fue la progresiva participación del sector privado en la construcción y el mantenimiento de obras de transporte de personas y mercancías.

Esta participación aumentó con la entrada en vigor del modelo de concesión, transformando al Estado en una entidad reguladora y auditora de los contratos de construcción y mantenimiento. En cuanto al quinto motivo, el presente trabajo no abarcó la incidencia de la corrupción sobre el rezago del sector de transporte. Sin embargo, con la entrada en vigor del modelo de concesión, muchas empresas contratistas han sido objeto de investigaciones y juicios por parte de la rama judicial por malversación de fondos e incumplimiento de contrato (retraso en construcción de obras sin justiicación válida, aumento del presupuesto inicial y vínculos de políticos con escándalos de corrupción en la planeación y ejecución de una obra de transporte).

Por otra parte, el crecimiento económico en Colombia estuvo relacionado con la inversión pública en infraestructuras de transporte durante el periodo 1960-1973, lo que se evidenció con el aumento de la red de ferrocarriles para el transporte de carga y la exportación de café. Sin embargo, a lo largo del estudio se encontró que la relación entre el crecimiento económico y la inversión en infraestructuras de transporte fue inversa. Esto se debe a que el crecimiento del PIB provino de la exportación de minerales, petróleo y el aumento de la inversión extranjera directa en el sector de comercio minorista y tercerización de servicios. Con lo cual la inversión en transporte no fue un factor de relevancia para los principales sectores en los cuales la inversión extranjera es mayor.

Sin embargo, sí existió una estrecha relación entre la inversión privada en infraestructura de transporte y el aumento del comercio exterior. Esto se debe a que la inversión privada en infraestructuras de transporte se concentró en la adecuación de puertos mercantes y vías terrestres para el transporte de carga a partir del año 1980 y se profundizó con la entrada en vigor del modelo de concesión.

Pie de pagina

*El presente artículo es el resultado de la investigación "Inversión pública y restricción presupuestaria en la infraestructura de transporte en Colombia: 1960-2011".

Referencias

Departamento Nacional de Planeación (2007). Evaluación financiera de las entidades territoriales 2000-2002, Informe anual, (pp. 3-4). Bogotá D.C.:DNP [ Links ]

Pachón, A. & Ramírez, T. (2006). Evolución de la infraestructura del transporte en Colombia durante el siglo XX. (pp. 237-238). Bogotá: Banco de la República. [ Links ]

Robinson, J, Economía colombiana del siglo XX. Pág. 301-30., Bogotá: Banco de la República. [ Links ]

Banco de la república, Series estadísticas - Sector externo. Recuperadode: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm consultado 2/25/2012, el 20/3/2012. [ Links ]

Biden, J. Plan Colombia. Recuperado de: http://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf, el 3/4/2002. [ Links ]

Bbc.co.uk, Revelan finanzas de las FARC. Recuperado de: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4224000/4224715.stm, el 17/4/2012. [ Links ]

Colmenares, J., Colombia: la crisis del crecimiento económico. Recuperado de:http://www.fuac.edu.co/revista/I/I/dos.pdf, el 25/2/2012. [ Links ]

Contraloría general de la república. Estadísticas fiscales. Recuperado de: http://200.93.128.205/web/guest/estadisticas-fiscales, el 9/5/2012. [ Links ]

Contraloría general de la república. Oficina de estadísticas oficiales. Recuperado de: http://www.contraloriagen.gov.co/, el 9/5/2012. [ Links ]

Departamento nacional de estadística. Series estadísticas. Recuperado de: http://200.93.128.205/web/guest/estadisticas-fiscale, consultado el días, el 10/5/2012. [ Links ]

Departamento nacional de estadística. Series continuas PIB 1990-2010.Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php?opti, on=com_con [ Links ]

Departamento nacional de estadística. Series continúas IPC1980-2000.Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=86, el 17/4/2012. [ Links ]

Ministerio de transporte. Diagnóstico de transporte 2008. Recuperado de: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/diagnostico_transporte_2008.pdf, el 8/5/2012. [ Links ]

Revista Dinero. Colombia, país de carreteras inconclusas. Recuperado de:http://m.dinero.com/actualidad/pais/articulo/colombia-pais-carreteras-inconclusas/140676, el 10/5/2012. [ Links ]

World Bank, World development indicators, base de datos consultada entre 25-2-12 y el 4-5-12. Recuperado de: https://vpnssl.urjc.es/ddp/,DanaInfo=databank.worldbank.org + home.do?Step = 2&id =4&DisplayAggregation=N&SdmxSupported=Y&CNO = 2&SET_branding=yes. [ Links ]

ANEXO